Au jour le jour, avril 2025

Rue Saint-Ignace en direction de l’ancienne chapelle de La Providence. Seule la maison avec la galerie existe encore.

Les citoyens de La Prairie ont un devoir de mémoire envers ceux qui perdirent la vie en combattant au cours de la journée du 11 août 1691. Leur bravoure a permis de sauver le fort de La Prairie de la seule attaque qu’il n’ait jamais eu à subir.[1]

Un bilan incertain

De nombreux documents d’époque attestent que le fort de La Prairie a bien été attaqué à l’aube du 11 août 1691. Les pertes ont été considérables parmi les défenseurs du fort, tandis que les assaillants originaires d’Albany (moins de 250 hommes selon Peter Schuyler) auraient subi moins de dommages.

Or, le nombre de morts déclaré au cours du premier affrontement varie beaucoup selon l’auteur. Admettons qu’il y eut moins de cinquante morts parmi les troupes locales. Cependant, peu de dépouilles ont eu droit à un enterrement dans un cimetière.

« Ce Jourdhuy onsiesme du mois daoust de l’année mi six cent quatre-vingt onses je ptre soussigné certifie avoir enterré Mrs StCirque capit en pied Dosta cap. Réformé et domergue lieutenant reformé tués dans le combat qui s’est donné ici le dit jour avec 14 soldast et habitants tués aussi sur la place qu’on a pas reconnu en foy de quoy Jay signé. »

L. Geoffroy – Curé de La Prairie

Pourtant, le bilan du curé Geoffroy n’atteint pas les vingt-cinq morts. Ajoutons à cette courte liste les noms de ceux dont les cadavres furent ramenés à Montréal.

Paroisse Notre-Dame de Montréal : Le 11 août… nicolas barbier louis ducharme pierre cabassier ont été tués par les anglais au combat de laprairie de la magdelaine dans le bois ou les corps sont demeurés.

E. Guyotte – Curé

Le 11 août 1691 a été enterré Pierre Desquerat (Depeiras ?) capitaine d’un détachement de la Marine après avoir recu tous les sacrements agé d’environ 40 ans.

E. Guyotte – Curé

Le 11 d’aout 1691 a été enterré Gabriel Fredin agé d’environ 18 ans après avoir recu tous les sacrements.

E. Guyotte – Curé

Le 11 d’aout 1691 Nicolas Barbier Louis Ducharme Pierre Cabasier ont été tués par les anglois au Comba de la prairie de la magdelaine dans le bois ou les corps sont demeures.

E. Guyotte – Curé

Le 13 aout a été enterré Jean LeBer du chaine après avoir recu les sacrements blessé par les anglois agé d’environ 29 ans.

E. Guyotte Curé

Le 11 aout 1691 a été tue par les anglois françois Cibardin Cordonnier.

E. Guyotte – Curé

Le meme Jour pierre pinguet […] Tué par les anglois.

E. Guyotte – Curé

On arrive donc à un total de près de trente sépultures, en supposant qu’ils aient tous été tués devant le fort et que les registres soient conformes à la réalité. Il faut aussi prendre en compte que ces données n’incluent pas les pertes chez les Autochtones.

Quelques heures après l’attaque du fort de La Prairie, en chemin vers la rivière Richelieu, le major Peter Schuyler et ses hommes (majoritairement des membres des Premières Nations) furent défaits au chemin de la Bataille par les troupes françaises et autochtones alliées venues de Chambly et que commandait le capitaine de Valrennes.

Selon les chroniqueurs de l’époque, les pertes enregistrées sur le chemin de la Bataille furent nettement supérieures à celles subies à l’aube devant le fort. Mais là encore, il demeure difficile de fournir des chiffres précis.

Malgré des données disparates avancées par de nombreux auteurs de la fin du 17e siècle, nous pouvons sans méprises affirmer qu’il y eut à la Bataille largement plus qu’une centaine de tués au total des deux côtés. Comme c’était la coutume à l’époque sur les champs de bataille, pour des raisons d’hygiène évidentes (typhus et choléra), on a dû disposer des cadavres en les enterrant dans des fosses communes d’environ 80 cm de profondeur. Une tâche considérable en ce 11 août, compte tenu du sol argileux gonflé par les pluies des journées précédentes.

À la suite des deux événements (la première et la seconde bataille), nous ignorons ce qu’il est advenu des dépouilles des combattants des Premières Nations. Comment ces derniers traitaient-ils leurs dépouilles après les combats ? Nous ignorons également s’il existe quelque part un décompte précis des soldats tombés au combat au matin du 11 août 1691. Si tant soit peu qu’elle existe, la réponse se trouve peut-être du côté des archives de la Marine en France.

Premières démarches

La question demeure ; où donc a eu lieu le second affrontement du 11 août 1691 ? Les combattants morts sur le champ de bataille ont-ils été ensevelis à proximité du lieu des combats ? Notons que le cairn actuel n’indique pas l’endroit où les hommes de Peter Schuyler ont combattu les troupes de Valrennes.

« À la suite d’un patient et minutieux travail sur les chaînes de titres et les récits de voyageurs, M. Jean Joly[2] a réussi à situer avec précision l’emplacement de l’ancien embranchement du chemin de Saint-Jean et du chemin menant au fort de Chambly. Cette intersection est un repère important pour suivre le trajet emprunté par les troupes ennemies et pour éventuellement situer le lieu précis du second affrontement alors que le Hollandais Schuyler et ses hommes fuyaient vers le Richelieu. »[3]

Au cours d’une étude des chaînes de titres, M. Joly a émis l’hypothèse que la seconde bataille aurait eu lieu près de l’ancien embranchement du chemin de Saint-Jean et du rang de la Bataille, soit sur la terre actuelle de M. A. Bisson. « Cette intersection est un repère important pour suivre le trajet emprunté par les troupes de Schuyler et pour éventuellement situer le lieu précis du second affrontement alors que le Hollandais et ses hommes fuient vers le Richelieu. »[4]

En novembre 2011, un petit groupe de chercheurs a entrepris d’explorer en surface le périmètre désigné par M. Joly, avec pour résultat la découverte de plus de vingt-trois balles de plomb pour fusils à silex. Après examen, ces balles datent de l’époque dont il est ici question et se partagent entre balles françaises et balles anglaises. Intéressante trouvaille, mais qui ne prouve rien.

Il fallait donc aller plus loin et mettre sur pied une vraie campagne de prospection archéologique.

« C’est ainsi que le 17 septembre 2016, onze personnes se présentaient sur le site présumé du second affrontement du 11 août 1691. Cette troupe était composée de deux archéologues accompagnés de neuf chercheurs bénévoles de compétences diverses. Ces personnes, dont deux membres de la SHLM et un bénévole muni d’un détecteur de métaux, avaient été préalablement formées et étaient bien encadrées. »

« […] Au total, 89 objets ont été découverts, localisés puis prélevés pour analyse. Aucun d’entre eux ne semble préhistorique. En fait, la plupart dateraient du 19e et du début du 20e siècle. […] L’examen d’une lame de hachette a révélé qu’elle date de la période coloniale, probablement du 18e siècle. Il s’agit d’une arme courante à cette époque, utilisée autant par les Autochtones que par les colons européens. »

« [..] Hélas, malgré la découverte d’artefacts d’origine militaire, rien ne permet d’établir un lien avec le second affrontement du 11 août 1691 entre les troupes de monsieur de Valrennes et les hommes du Peter Schuyler. Il est donc impossible pour le moment de valider ou d’infirmer l’hypothèse de Jean Joly quant au lieu de la bataille. »[5]

Quoi qu’il en soit, il faudra bien un jour retrouver les restes de ces sépultures.

Un exemple américain

La guerre de Sécession fait rage depuis quelques années lorsqu’en janvier 1865, près de Simpsonville au Kentucky, près de quatre-vingts soldats afro-américains chargés de convoyer une harde de 900 bestiaux sont attaqués par-derrière par des rebelles armés. Avant même d’avoir eu l’occasion de se défendre[6], vingt-deux soldats perdent la vie au cours de l’embuscade et sont rapidement enterrés dans une fosse commune non identifiée. Ils furent donc privés de funérailles militaires dignes de ce nom.

Les années passent et les souvenirs de ce massacre s’effacent de la mémoire collective jusqu’à ce qu’un trio d’historiens amateurs se mette en quête de faire revivre le souvenir de ces soldats et de retrouver le lieu de leur sépulture. Leurs recherches s’étendront sur une vingtaine d’années.

Mais comment repérer une fosse commune du milieu du 19e siècle ? Un plan de 1936 du département de la voirie de la région indiquant un ancien lieu de sépulture permet au trio d’historiens locaux de situer l’endroit de façon approximative. La superposition du plan avec des photos aériennes récentes précise l’emplacement.

Grâce à des fonds privés, on fit appel à des archéologues équipés d’un géoradar pénétrant jusqu’à deux mètres sous la surface afin de cartographier les variations de densité dans le sol à l’endroit désigné. Car lors d’un enterrement, on enlève de la terre que l’on doit remettre ensuite en place. Cette intervention crée une différence dans la densité du sol. L’ajout d’un sondage à l’aide d’un LIDAR permit d’établir une vue en trois dimensions de la fosse. Quant à la présence de balles, de boucles de ceinturons et de baïonnettes, elle peut facilement être confirmée par l’utilisation d’un magnétomètre.

Les sondages géophysiques ont l’avantage de permettre d’explorer de grandes surfaces et d’éviter qu’on détruise le site en creusant le sol.

Les résultats de ces travaux combinés à l’expérience des archéologues confirmèrent la présence des restes des 22 soldats afro-américains à l’endroit étudié. Cela permit d’en faire un lieu de commémoration où 22 stèles furent disposées en mémoire de chacun des morts.

La fosse commune de la seconde bataille

Dans le cas qui nous occupe, la situation est plus complexe. D’abord, malgré les recherches déjà effectuées, nous ignorons l’emplacement du charnier de la seconde bataille et, à ce jour, aucun plan ou carte de l’époque ne permet de le situer. Pourtant, les restes des combattants sont toujours là quelque part.

Notons que les anomalies ou indices les plus probants de la présence possible d’un charnier sont : une dépression au niveau du sol, une flore différente des environs, un amoncellement de pierres pour protéger les corps contre les animaux fouisseurs, ou des modifications dans les couches de sol. Parfois, chez les armées chrétiennes, les sépultures étaient orientées dans l’axe est-ouest.

Actuellement, plusieurs éléments compliquent la tâche des chercheurs : la division des terres, l’accès à certains endroits, plus de trois siècles d’activités agricoles, le fait que les Autochtones auraient récupéré plusieurs éléments métalliques sur les cadavres (boucle de ceinturon, boutons, monnaies, etc.), l’absence d’études plus poussées et surtout l’ignorance totale du ou des lieux exacts des sépultures.

Il faudra bien qu’un jour quelqu’un reprenne le flambeau afin de retrouver le lieu exact des sépultures et ainsi rendre un hommage posthume aux défenseurs de La Prairie comme ce fut le cas dans l’exemple américain cité plus haut.

______________________________

[1] Pour en apprendre davantage sur les événements du 11 août 1691, le lecteur est invité à consulter le livre suivant : Bourdages, Joly, Tremblay — 1691 La bataille de La Prairie aux Éditions Histoire Québec.

[2] Pour les détails de la démarche de M. Joly, l’un des 3 auteurs du livre, voir à ce sujet le chapitre « Géographie physique des lieux » dans le livre précité.

[3] Stéphane Tremblay, Au jour le jour, mars 2018.

[4] Ibidem

[5] Ibidem

[6] Rappelons-nous qu’à l’époque les longs fusils ne tirent qu’une balle à la fois et qu’il faut recharger après chaque tir.

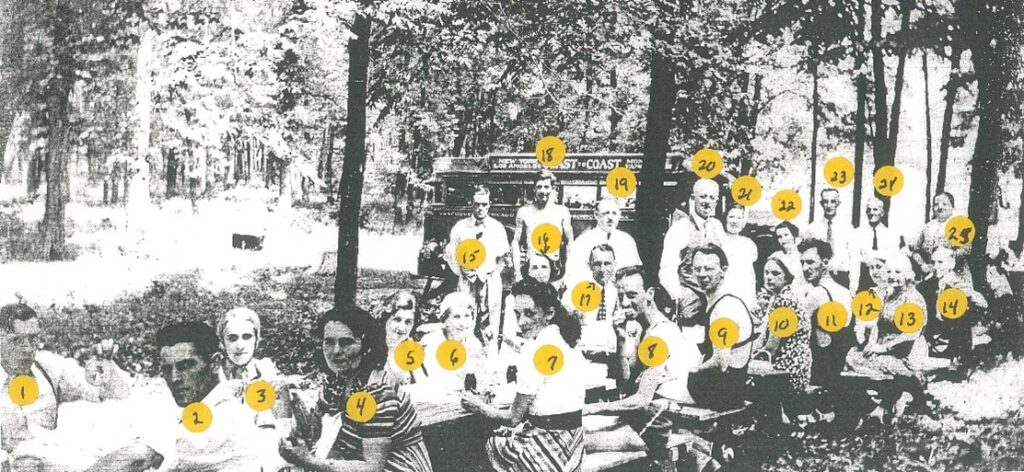

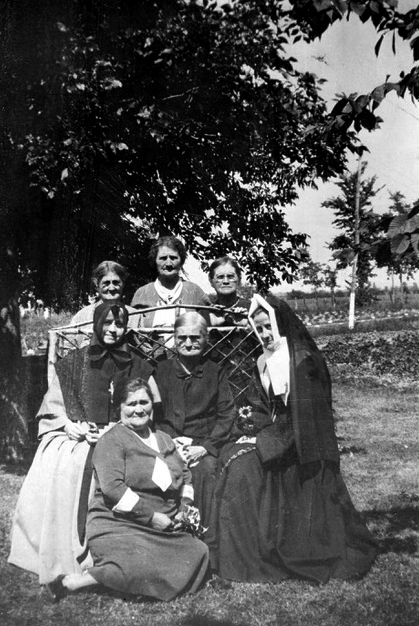

La photographie de l’invitation provient du fonds de Mme Lucie Lamarre Doré (P43,S8,P081).

Il s’agit d’un pique-nique des membres de la chorale paroissiale de La Prairie.

AVIS DE RECHERCHE

Un petit jeu pour agrémenter votre sortie.

Lors de l’événement du 4 mai prochain, la SHLM présentera différentes photographies tirées de ses archives. Ces images, montrant diverses personnalités, ne comportent aucun indice permettant d’identifier les personnes.

Aidez-nous à résoudre le mystère et à mettre un nom sur les visages?

C’est peut-être un membre de votre famille ou une connaissance.

On a besoin de vos lumières!

______________________________

À titre d’exemple, la photo de l’invitation montre 25 personnes au pique-nique des membres de la chorale paroissiale de La Prairie.

Saurez-vous les reconnaître?

La solution dans le prochain numéro.

Toujours fidèle à sa mission, la SHLM organisera plusieurs activités durant la saison printanière. Voici quelques dates à inscrire à votre calendrier :

15 avril : Conférence à 19 h au Théâtre du Vieux-La Prairie. Madame Nadyne Bédard présente

« Mon arrière-grand-père dans une boîte et une valise ».

4 mai : Brunch offert aux bénévoles et aux membres de la SHLM au centre multifonctionnel Guy-Dupré pour souligner la Semaine nationale de l’action bénévole. Dévoilement du (de la) bénévole de l’année 2024.

20 mai : Conférence à 19 h au Théâtre du Vieux-La Prairie. Madame Suzanne Marchand présente « Partir pour la famille-1900-1950 ».

24 juin : Festivités de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-La Prairie. Le public pourra interagir avec les soldats de la Garnison de Montréal dans le parc du Sentier du Vieux-Fort (soldats des compagnies franches de la Marine-1750). Les locaux de la SHLM seront ouverts et nos guides étudiants offriront trois visites guidées gratuites durant la journée (10 h, 13 h et 15 h).

Au plaisir d’échanger avec vous lors d’une de ces activités.

Bon printemps.

Stéphane Tremblay, Président de la SHLM

Mon arrière-grand-père dans une boîte et une valise

Un jour, Nadyne Bédard a découvert dans les archives du Musée canadien de l’histoire et de l’Université Laval que son arrière-grand-père Philias Bédard, agriculteur très impliqué dans la vie politique et culturelle de Saint-Rémi-de-Napierville, aussi chanteur et conteur, avait collaboré avec l’ethnologue Marius Barbeau et l’archiviste Édouard-Zotique Massicotte dans les années 1920-1940. Il leur a partagé ses chansons et ses contes, contribuant ainsi à un renouveau du folklore de l’époque !

Après des années de dépouillage d’archives et plusieurs rencontres, la conférencière souhaite partager ses découvertes. Elle souhaite ainsi sensibiliser à l’importance du patrimoine familial et collectif.

Cette conférence à saveur ethnologique et historique montre que le croisement des données permet de faire parler le passé…

Diplômée en littérature, en éducation et en ethnologie, sensible aux notions de patrimoine, de mémoire et d’identité, Nadyne Bédard propose avec simplicité, depuis 2005, des contes et des chansons puisés dans le répertoire contemporain et traditionnel, dont celui de son arrière-grand-père, Philias Bédard.

Mardi 15 avril 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, mars 2025

Les notaires sont très importants dans la société canadienne-française et leur rôle historique est indéniable, particulièrement dans une société analphabète où le notaire se démarque par sa scolarité. Les nombreux documents qu’ils produisent, tels que contrat de mariage, acte de concession, acte de vente, obligation, engagement, acte de partage, testament, inventaire après décès et donations, ne sont que de nombreux exemples des documents notariés qui témoignent des moments les plus importants dans la vie des Canadiens français, permettant une reconstitution de l’histoire intime, personnelle, familiale, communautaire et sociale.[1]

« Derrière le style cérémonieux et mesuré des notaires canadiens (…), se cache toute la trame des émotions humaines et les valeurs d’une époque. Voyant dans le notaire un consultant sûr et fidèle, les Canadiens se rendaient prendre l’avis du notaire à propos de tout et de rien. Mais le notaire canadien est avant tout le témoin des gestes importants posés par les hommes de ce pays. »[2]

Ces notaires sont des hommes d’affaires, d’administration et de culture. Ils se distinguent par une sorte d’omniprésence dans tous les secteurs socioprofessionnels. En effet, leurs interventions et leur présence se retrouvent sur les plans économique, politique, municipal et culturel. Ils sont donc vus comme des consultants recherchés, voire des mentors éclairés pour toutes les classes sociales. Ils sont des personnages de premier plan dans leur communauté. [3]

Leur rôle en tant qu’agent économique et social se concrétise à partir du XIXe siècle et devient intimement lié à la mise en valeur du territoire et de la communauté dans lequel il évolue. Or, peu de travaux sont faits sur les notaires eux-mêmes, particulièrement les notaires du XXe siècle. Selon Jean L. Laffont et Louis Lavallée, un dénominateur commun transcende l’abondance des travaux basés sur les archives notariales, soit l’occultation systématique du scripteur de ces précieux documents : le notaire. [4]

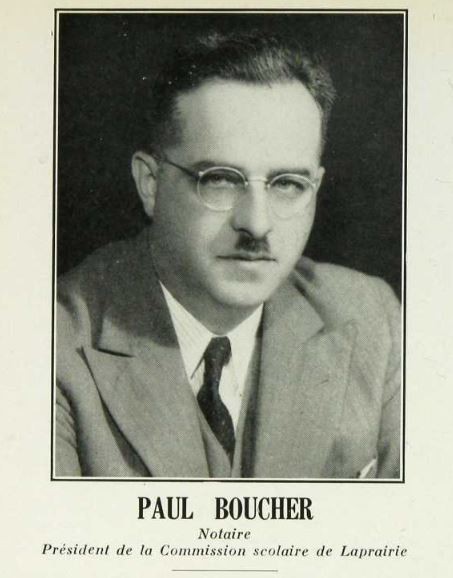

À La Prairie, plusieurs notaires se démarquent par leur implication sociale, économique et religieuse. Ainsi, cet article se penchera sur la vie d’un notaire important de La Prairie au XXe siècle, soit Paul Boucher. Du fait de ses 46 ans de notariat, son implication à l’administration de la Ville et à la Commission scolaire et dans plusieurs associations, le notaire Boucher se démarque au sein de sa communauté et devient une personne-ressource dans sa ville.

Paul Boucher est né à La Prairie le 26 janvier 1898 du mariage de Jean-Baptiste Boucher, cultivateur, et d’Adélina Brassard. Il fait ses études primaires à La Prairie, pour ensuite étudier au Collège de Longueuil. Il poursuit en études classiques au Collège de Montréal avant de terminer son éducation à l’Université Laval de Montréal (qui deviendra l’Université de Montréal) où il obtient son baccalauréat en droit. Il est par la suite commissionné notaire en juillet 1922.[5] Dès lors, il retourne s’établir à La Prairie. En 1925, il se marie avec Hermeline Zappa, qu’il « installe en reine, maîtresse du foyer » et qui restera toujours sa compagne et sa confidente.[6]

En septembre 1927, à la mort du notaire Joseph Anaclet Sicotte, Boucher se porte acquéreur de son étude, située au 11 rue Saint-Ignace (aujourd’hui le 240 Saint-Ignace). En effet, un avis est publié dans les journaux pour diffuser la nouvelle : le 2 septembre 1927, conformément aux dispositions du code du notariat, il envoie au Lieutenant-Gouverneur en Conseil un avis pour demander le transfert en sa faveur des minutes, répertoire et index du feu J. Anaclet Sicotte. [7] Ainsi, il revient officiellement dans sa ville natale, où il deviendra un personnage central de sa communauté.

Il restera à la même adresse (le 115 chemin de Saint-Jean) durant toute sa carrière et son fils, Jean, reprendra son étude à la même adresse jusqu’à sa mort en 2010. D’ailleurs, c’est sur ce même lot que Guillaume Barette, l’un des premiers notaires de La Prairie exerce ses fonctions, au début du 18e siècle. [8]

En plus d’une pratique intensive du notariat pendant plus de 46 ans, M. Boucher s’intéresse aussi aux mouvements sociaux, économiques et éducationnels de sa région ; il utilise sa formation en droit et notariat pour servir sa communauté. En effet, de 1923 à 1940, il est le secrétaire-trésorier de la paroisse de La Nativité. Il est tour à tour échevin de la municipalité et greffier des Syndics de la Commune de Laprairie. [9]

La Commission scolaire fait aussi appel à ses services pour être commissaire et il en occupa même la présidence pendant 15 ans. Il quitte ce rôle « par amour des citoyens ». Dans son éloge, on ajoute même que c’est une preuve de « vrai civisme », car il sacrifie ses intérêts pour ceux du public. Il est donc très respecté dans sa ville et a son métier à cœur. [10]

Non seulement il s’implique auprès de la Commission scolaire, mais il aide à l’élaboration et à l’exécution du programme de construction de l’école secondaire. Son engagement est souligné lors d’un éloge : « Vous avez mis le bien général, le bien des enfants de La Prairie, la question de l’éducation au-dessus des intérêts des particuliers, des intérêts des parties, des intérêts de groupes […] Seuls les vrais citoyens peuvent agir avec cet esprit civique. » [11]

L’implication dans la vie civile et scolaire était coutume pour les notaires. En effet, ceux-ci ont participé à la naissance et au développement du système scolaire québécois laïque en militant pour son importance. Personnages de premier plan dans les paroisses et les villes, les notaires refusent à l’Église la responsabilité dans l’administration scolaire et s’immisceront à titre de syndics dans la gestion des écoles, et ce, depuis le milieu des années 1820.[12] Ainsi, M. Boucher n’est pas si différent des autres notaires, qui jouissent de ces importantes responsabilités sociales.

Non seulement le notaire Boucher s’implique dans la vie politique locale, mais il participe au bon fonctionnement de la politique fédérale et provinciale. En effet, à plusieurs reprises, il est officier réviseur et officier rapporteur pour le comté de Napierville-Laprairie. [13] Ces officiers sont nommés par la couronne et, après avoir prêté serment, ils sont responsables des listes électorales. Ce sont souvent des notaires qui sont nommés à ce titre, en raison de leur statut social et du fait qu’ils doivent souvent se promener de paroisse en paroisse pour ériger la liste. À l’approche des élections, des listes de vérificateurs se retrouvent dans divers journaux pour que les gens puissent s’y référer. Ainsi, être choisi pour ce poste était souvent un honneur. [14]

Paul Boucher affirme qu’il s’est toujours occupé d’affaires publiques comme un citoyen uniquement. [15]

Comme plusieurs autres notaires, il s’intéresse aussi au monde des affaires. Il s’implique dans plusieurs compagnies, telles que la Briqueterie Saint-Laurent et la société d’engrais chimiques William Houde ltée, dont il sera le vice-président.[16]

L’influence et le prestige social de M. Boucher rayonnent aussi dans d’autres sphères, dont la vie publique. En raison de ses dons généreux et répétés à l’Hôpital Notre-Dame, il est nommé gouverneur à vie de l’institution. Il s’implique aussi dans plusieurs associations et clubs de la région, notamment le Club de Saint-Denis de Montréal, le Club du Lac d’Argent et le Club Lemoyne.

Le Club Saint-Denis, fondé en 1874, est réservé normalement à l’élite d’affaires francophone, tout en considérant le prestige social.[17] Le Club Lemoyne, quant à lui, regroupe l’élite commerciale de Longueuil et des environs.[18] Finalement, le Club du Lac d’Argent est l’un des clubs de chasse et de pêche les plus prestigieux de la province.[19] Ainsi, ces groupes lui permettent de s’immiscer dans la vie économique et sociale des grands hommes d’affaires de la province, de développer et d’alimenter son réseau social et d’affaires.

De plus, Boucher s’implique aussi pour mettre en valeur sa profession. Il jouera un rôle de plus en plus important lors des réunions annuelles du notariat de la province et s’implique dans son développement. Il effectuera un voyage jusqu’à Rome pour représenter le notariat canadien au plus grand congrès des notaires en 1958.[20] Plus de 1500 congressistes étaient présents, venant de 24 pays, principalement de l’Europe et de l’Amérique. [21]

À la suite d’une courte maladie, Paul Boucher décède le 11 septembre 1968, à l’âge de 70 ans, laissant dans le deuil sa femme et ses deux enfants, Louise et Jean. [22]

Paul Boucher était un homme très respecté par sa communauté. Lors d’un éloge, on souligne que sa carrière a « quelque chose d’étonnant par certains côtés, mais admirable dans l’ensemble ». On ajoute que sa réputation dépasse de beaucoup La Prairie, comme nous avons pu le constater.[23] Et sa communauté reconnaît tous ses accomplissements et investissements : « La grande joie de La Prairie, la grande joie de ceux qui vous fêtent aujourd’hui, monsieur le notaire, c’est d’être convaincus que dans cette élite, vous faites figure de champion. »[24]

______________________________

[1] Hélène Lafortune et Normand Robert, Le notaire et la vie quotidienne des origines à 1870, ministère des Affaires culturelles, Québec, 1986, p. 68.

[2] H. Lafortune et N. Robert, Le notaire et la vie quotidienne…, op.cit., p. 16.

[3] Hélène Lafortune et Normand Robert, Le notaire, instrument de dynamisme et de culture de la société québécoise, Société de recherche historique Archiv-Histo Inc., Montréal, 1997, pp. 7-8.

[4] Louis Lavallée, « La vie et la pratique d’un notaire rural sous le régime français : le cas de Guillaume Barette, notaire à La Prairie entre 1709-1744 », Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 47, numéro 4, 1994, p. 500. ;

Jean-Luc Lafont, Notaires, notariat et société sous l’Ancien Régime : Actes du colloque de Toulouse, 15 et 16 décembre 1989, Presse universitaire du Mirail, Toulouse, 1990, pp. 13-14.

[5] [Auteur inconnu], « In memoriam », volume 71, numéro 4, novembre 1968, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Ernest Rochette, P57, S10.

[Auteur inconnu], « Nécrologie, Paul Boucher », La Presse, 12 septembre 1968, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en ligne], p.74.

[6] [Auteur inconnu], « Éloge de M. Paul Boucher », [1960], Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Ernest Rochette, P57, S10.

[7] [Auteur inconnu], « Nécrologie, Paul Boucher », La Presse…, p.74. ;

[Auteur inconnu], « Minutes de notaires », La Gazette officielle du Québec, samedi le 17 septembre 1927, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en ligne], p.2862.

[8] Michel Aubin, Inventaire des actes notariés du village de Laprairie 1670-1860, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, 1977.

[9] [Auteur inconnu], « Nécrologie, Paul Boucher », La Presse…, p.74.

[10] [Auteur inconnu], « Éloge de M. Paul Boucher ».

[11] Ibid.

[12] H. Lafortune et N. Robert, Le notaire, instrument de dynamisme…, op.cit., p.61

[13] [Auteur inconnu], « In memoriam », volume 71, numéro 4, novembre 1968, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Ernest Rochette, P57, S10.

[14] [Auteur inconnu], « Correspondance d’Ottawa », Le Courrier de St-Hyacinthe, mardi le 29 janvier 1884, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en ligne], p.1. ;

[Auteur inconnu], « Les réviseurs », Le Courrier de St-Hyacinthe, jeudi le 6 septembre 1894, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en ligne], p.1.

[15] Raphaël Ouimet, Biographies canadiennes-françaises, quatorzième édition, [Éditeur inconnu], Montréal, 1942, p.184.

[16] [Auteur inconnu], « Nécrologie, Paul Boucher », La Presse…, p.74. ;

[Auteur inconnu], « In memoriam ».

[17] Radio Canada, « La fin d’une époque », Ici Radio Canada, 17 juillet 2009. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/441478/club-st-denis, (consulté le 30 juillet 2024).

[18] Michel Pratte. Dictionnaire historique de Longueuil, de Jacques-Cartier et de Montréal-Sud. Société historique du Marigot, 1995 p. 112-113

[19]Le Club d’Argent, « Site », Site internet du Club d’Argent, 2020, https://fr.clubdulacdargent.com/ (consulté le 30 juillet 2024).

[20] [Auteur inconnu], « Éloge de M. Paul Boucher »,…

[21] [Auteur inconnu], « Le Ve congrès international du notariat latin », Annales du notariat et de l’enregistrement, 19 mai 1958, Bibliothèque de l’Université KU Leuven [en ligne], p. 225-252.

[22] [Auteur inconnu], « Nécrologie, Paul Boucher », La Presse,… p.74.

[23] [Auteur inconnu], « Éloge de M. Paul Boucher »

[24] Ibid.

André Marsil dit Lespagnol (1642-1725), Marie Lefebvre (vers 1650-vers 1704) et leurs enfants: les ancêtres des Marcil et Mercille d’Amérique

/ Association des Descendants d’André Marcil

Éditeur : Association des descendants d’André Marsil, Saint-Hyacinthe

2024

______________________________

Les artisans traditionnels de l’est du Québec

/ Genest, Bernard

Éditeur : Québec; Direction générale du patrimoine, Centre de documentation

1979

______________________________

Historique de la brasserie Dow, 1790-1955

Éditeur : Montréal, Brasserie Dow

1955

______________________________

Dictionnaire généalogique des familles de Saint-Constant

/ Paquette, Pierre

Éditeur : Saint-Constant, Pierre Paquette

2024

______________________________

Centenaire de St-Magloire, 1872-1972

/ Comité exécutif du centenaire

Éditeur : s.n., s.l., Imprimerie Dorchester, Lac-Etchemin

1972

______________________________

La famille parisienne et varennoise de Jacques L’huissier / Lussier

/ Tétreault, Josée et Lussier, Marcel

Éditeur : Montréal, Éditions Histoire Québec

2024

L’édition 2025 de la Semaine de l’action bénévole au Québec aura lieu entre le 27 avril et le 3 mai prochains et aura pour thème « En route vers le bénévolat ! ».

La SHLM profitera de cette semaine thématique pour souligner l’implication et le travail de ses membres et bénévoles lors d’un déjeuner qui se déroulera au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, situé au 500 rue Saint-Laurent, le dimanche 4 mai prochain. Le nom du (ou de la) bénévole de la SHLM pour l’année 2024 sera dévoilé durant cet événement.

En terminant, nous vous rappelons qu’il n’est toujours pas trop tard pour devenir membre de la SHLM afin de pouvoir assister à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra à 19 h le mardi 18 mars prochain au théâtre du Vieux-La Prairie (247, rue Sainte-Marie).

Bon printemps à toutes et à tous !

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

Charnier et mausolée, deuil et mode féminine, crémation, exhumation et autres sujets tout aussi joyeux ! (2e partie)

Denyse Beaugrand-Champagne est une passionnée des cimetières. Elle y étudie l’organisation des lieux, les divisions par groupe ethnique ou par occupation; la forme des pierres tombales, les patronymes; tout la fascine : le charnier, la fosse commune, la mode féminine du deuil, les exhumations, et bien d’autres choses.

Que reste-t-il de la vie d’une personne, de sa carrière : une croix de bois, une peluche, un mausolée, ou un simple patronyme et quelques dates …

Cette présentation fait suite à « Corbillard, croquemort et funérailles, vol de dépouilles et quoi encore? » présentée en février 2024.

Denyse Beaugrand-Champagne est historienne de formation et a été archiviste à BAnQ. Membre de l’équipe ProGenealogists chez Ancestry, elle travaille aussi comme généalogiste professionnelle pour des firmes d’avocats à l’international et pour les curatelles publiques.

Son expertise en recherche est aussi reconnue à la télévision dans Qui êtes-vous?; Le Dernier soir; Deuxième Chance, etc.

Récemment, elle a conduit des recherches sur les ancêtres de François Morency pour l’émission Discussions avec mes parents, ainsi que sur la lignée matrilinéaire de Dominique Michel et des ancêtres esclaves de la chanteuse Kim Richardson, présentée lors de l’émission En direct de l’univers.

Mardi 11 mars 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, février 2025

Rue Saint-Georges derrière les locaux de la SHLM. Le petit bâtiment en piètre état était un garage municipal. La porte de gauche servait à loger un camion des pompiers. À l’arrière de ce garage, la boulangerie Lussier possédait un bâtiment destiné à l’entreposage du grain.

« Les photos de famille sont comme des fils conducteurs à travers les générations, elles font office de témoins et de passeurs » 1

Il m’arrive à l’occasion de feuilleter les anciens albums de famille. Vestiges d’un monde disparu, j’y retrouve les photographies des personnes et des lieux reliés à la mémoire familiale.

Dans cette succession de portraits d’ancêtres silencieux, la figure de mon arrière-grand-père Alexis Moquin se détache de l’ensemble. Je m’interroge sur le parcours de sa vie : né à l’époque du Bas-Canada, comment a-t-il surmonté les soubresauts de près d’un siècle d’existence ?

Origine

Alexis Moquin est issu de deux familles pionnières établies dans la seigneurie de La Prairie depuis le XVIIe siècle. Il est né le 3 avril 1834 et il est baptisé le lendemain à l’église de la paroisse La Nativité sise au cœur du village de La Prairie. Ses parents François Moquin et Osithé Bisaillon habitent à la côte des Prairies, lieu où l’ancêtre Pierre Moquin s’était fixé en 1710.

L’acte de baptême rédigé par le curé Jean-Baptiste Boucher mentionne l’occupation du père, laboureur. Alexis est le troisième d’une fratrie de six enfants. Ses sœurs cadettes, Lucie et Octavie sont avec lui les seules à atteindre l’âge adulte et à laisser une descendance.

Des années difficiles

Dans la première moitié du XIXe, le monde rural est aux prises avec une série de mauvaises récoltes causée par la mouche du blé et des conditions climatiques désastreuses. De plus, la pression démographique dans les vieilles paroisses seigneuriales entraîne une rareté des terres.

Ce contexte explique-t-il le revers de fortune subit par le père d’Alexis?

Un contrat rédigé devant le notaire Jean-Baptiste Dupuis, daté du 19 janvier 1829, atteste de la perte de la terre ancestrale par les parents d’Alexis. 2

En 1834, on retrouve François Moquin sur une terre qu’il a reçue en donation de son cousin nommé également François Moquin (1777-1857). Ce dernier lui cède ses biens moyennant une rente viagère et la promesse d’assurer son bien-être jusqu’à son décès. Située à la côte des Prairies, l’habitation comprend une maison de bois de pieux sur pieux, une grange neuve ainsi qu’une écurie. La parcelle s’étend alors du chemin des Prairies aux terres de la côte La Pinière. 3 C’est dans ce lieu que s’écouleront les années d’enfance du jeune Alexis (lot 230 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

François Moquin s’éteint le 18 octobre 1844 à l’âge de 41 ans. Trois jours plus tard, il est inhumé dans le cimetière paroissial de La Prairie. Osithé Bisaillon lui survit plusieurs années et décède à La Prairie le 3 juillet 1885 à l’âge de 78 ans.

De la Californie à la côte Saint-Lambert

Orphelin de père à l’âge de 10 ans, le jeune Alexis est recueilli par Moïse Brossard (1811-1875), un cultivateur prospère de la côte Saint-Lambert lié à Alexis par un lointain cousinage. Marié à La Prairie le 20 février 1838 avec Élisabeth Brosseau, il est le fils de Paul Brossard et Marie- Louise Ste-Marie. La ferme avec maison et dépendances est située en bordure du fleuve Saint-Laurent et comprend une soixantaine d’arpents en superficie (lot 33 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

Arrivé à la jeune vingtaine, Alexis Moquin est confronté au marasme économique et à la difficulté de s’établir sur une terre de sa paroisse. Il se résigne alors à un exil temporaire aux États-Unis et part chercher fortune en Californie au moment de la ruée vers l’or. La transmission familiale diverge sur ce point. N’est-ce pas plutôt au Colorado qu’il se retrouve ? Chose certaine, il revient quelques années plus tard riche et prospère « avec 2 000 $ en or dans sa ceinture. » 4

Cette assertion est vraisemblable puisque le 24 décembre 1858, moyennant la somme de 24 000 livres anciens cours, il achète la terre de son mentor et ami Moïse Brossard. L’acte de vente rédigé par le notaire patriote Hippolyte Lanctôt indique que l’acheteur exerce le métier de voyageur et qu’il est domicilié en ladite Paroisse de La Prairie. 5

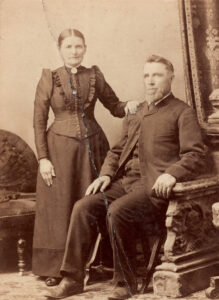

Quelques mois plus tard, le 6 juillet 1859, Alexis se marie à l’église La Nativité de La Prairie avec Mathilde Racine, âgée de 19 ans. Le jeune couple profite d’une maison spacieuse avec dépendances et d’un patrimoine foncier qui s’agrandira au fil des années.

« Il possédait une ferme modèle que plusieurs voisins enviaient. Quoique n’ayant pas fréquenté les écoles de haut-savoir en agriculture, il en connaissait tous les rouages par les conseils de ses devanciers et l’application pratique des méthodes expérimentées » affirme plus tard sa fille cadette, Sœur Antoinette Moquin.6 Cette réussite permet à Alexis Moquin d’accéder au statut de bourgeois de la paroisse de La Prairie.

Une femme admirable

Mathilde Racine donne naissance à 14 enfants, dont treize vivants (Auguste né le 25 janvier 1878 meurt cinq jours après sa naissance). Elle accomplira fidèlement la destinée réservée aux femmes de son époque : celle d’épouse exemplaire et mère dévouée d’une large famille. Elle décède le 10 février 1901 à l’âge de 60 ans.

Dans un testament rédigé le 18 décembre 1899, elle donne ses hardes et linges de corps coiffures et chaussures à ses sept filles plus une somme d’argent à chacun de ses enfants.

Marie, Élisabeth, Eugénie, Clara et Bertha se marient avec les descendants d’anciennes familles de La Prairie : les Lemieux, Boyer, Raquépas, Ste-Marie et Lanctôt.

Anna est admise dans la communauté des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal en 1896 et Antoinette, cadette de la famille, entre au couvent des Sœurs Grises de Montréal en 1906.

À l’aube du XXe siècle, la société traditionnelle se transforme et les changements s’accélèrent. Mais le milieu rural encadré par la famille et la paroisse continue de vivre au rythme des travaux et des jours.

Les fils Moquin

Devenu veuf, Alexis Moquin habite la maison paternelle avec son fils Henri et sa seconde épouse Élisabeth McNeil. Ayant le souci de préserver l’intégrité de son patrimoine, Alexis Moquin dicte un testament en faveur d’Henri qu’il institue légataire universel de tous ses biens.

Entretemps, trois de ses fils prennent le chemin de l’exil. Albert émigre en Nouvelle-Angleterre au cours des années 1890. Il se marie à la paroisse catholique de Spencer, comté de Worcester Massachusetts le 8 septembre 1902 avec une compatriote, Albina Duhamel.

Victor et Eugène se rendent au Yukon participer à la ruée vers l’or du Klondike. Victor est le seul à revenir au Québec au début des années 1930. Quant à Eugène, il poursuit sa route jusqu’à Fairbanks en Alaska où il exerce le métier de mineur.

L’aîné des fils, Joseph Alexis, choisit plutôt les Cantons-de-l’Est. Il s’établit dans le village d’Eastman en 1891 et devient propriétaire d’un magasin général ainsi que d’une résidence familiale située sur la rue Principale. Le 29 octobre 1888, il avait épousé Adélia Archambault à l’église de la paroisse Saint-Damien à Bedford. De leur union naissent sept enfants, un fils et six filles. Devenu veuf dans la jeune trentaine, il ne se remarie pas. Joseph Alexis s’implique au niveau de la politique municipale et est élu maire de la municipalité en 1916 et 1931. 7 D’après le témoignage de la famille, Alexis Moquin séjourne chaque année chez son fils Joseph-Alexis. Sans doute est-il fier de sa réussite.

Henri, l’héritier de la terre paternelle et son frère Alphonse sont donc les seuls à poursuivre le métier d’agriculteur dans la Paroisse de La Prairie. En 1899, Alphonse achète pour la somme de 4000 $ une exploitation agricole d’une superficie de 75 arpents située à la côte des Prairies, voisin de la terre où en 1710, s’était installé son ancêtre Pierre Moquin 8 (lots 236 et 248 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

Fin de règne

Alexis Moquin décède le 11 novembre 1927 à l’âge de 94 ans. Une notice nécrologique publiée dans le journal La Presse souligne le faste des funérailles célébrées à l’église La Nativité de La Prairie. Il est inhumé au cimetière de La Prairie au côté de son épouse Mathilde Racine.

Tout au long de sa vie, Alexis Moquin a su affronter très jeune l’adversité et renverser un destin qui lui était au départ défavorable. Père d’une grande famille et ancêtre d’une nombreuse lignée, ses descendants sont encore nombreux de nos jours dans les environs de cette terre de l’ancienne côte Saint-Lambert où s’élèvent maintenant les maisons d’un quartier de Brossard.

Il est de ceux qui ont bien vécu et qui ont contribué à bâtir le Québec d’aujourd’hui.

______________________________

Références

- Ulivucci, « Ces photos qui nous parlent ». Édition Payot. 2014

- BAnQ, « Vente de droits successifs immobiliers, le 19janvier 1829 » notaire Jean-Baptiste Dupuis

- BAnQ, « Donation entrevifs à titre onéreux par François Moquin à François Moquin, fils de Jean- Baptiste, le 28 avril 1834 », notaire Jean-Baptiste Dupuis.

- On retrouve cette information dans le recueil « Des souvenirs » rédigé par Céline Brossard, petite-fille d’Henri Moquin, s.é., 2014, p.10.

- BAnQ, « Vente par Moïse Brossard à M.Alexis Moquin le 24 décembre 1858 », notaire Hippolyte Lanctôt.

- Services des archives et des Les Sœurs de la Charité de Montréal, notice biographique de sœur Antoinette Moquin, 12 avril 1962

- « 1888 — Eastman 1988 c’est ta fête » Album souvenir à l’occasion du centenaire de la municipalité, 20.

- Registre du Québec en ligne, index aux immeubles, Paroisse de La Prairie, acte au long 14192, 22 juin 1899.

- Archives familiales: photographies, cartes mortuaires, actes notariés, correspondance, coupures de presse, témoignage.

L’année 2025 démarre, et il est déjà temps de planifier pour atteindre nos objectifs.

Le conseil d’administration, les directeurs des comités et notre directrice générale préparent les documents pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 18 mars à 19 h au théâtre du Vieux-La Prairie.

Seuls les membres en règle peuvent y assister. Il est encore possible de renouveler votre adhésion ou de devenir membre de la SHLM.

Nous préparons également l’embauche de nos étudiants pour l’été 2025 : deux guides touristiques et un aide aux archives. Si vous êtes étudiant(e) au cégep ou à l’université, disponible dès juin, envoyez votre CV à madame Caroline Laberge à [email protected].

Stéphane Tremblay, président

Charnier et mausolée, deuil et mode féminine, crémation, exhumation et autres sujets tout aussi joyeux ! (2e partie)

Denyse Beaugrand-Champagne est une passionnée des cimetières. Elle y étudie l’organisation des lieux, les divisions par groupe ethnique ou par occupation; la forme des pierres tombales, les patronymes; tout la fascine : le charnier, la fosse commune, la mode féminine du deuil, les exhumations, et bien d’autres choses.

Que reste-t-il de la vie d’une personne, de sa carrière : une croix de bois, une peluche, un mausolée, ou un simple patronyme et quelques dates …

Cette présentation fait suite à « Corbillard, croquemort et funérailles, vol de dépouilles et quoi encore? » présentée en février 2024.

Denyse Beaugrand-Champagne est historienne de formation et a été archiviste à BAnQ. Membre de l’équipe ProGenealogists chez Ancestry, elle travaille aussi comme généalogiste professionnelle pour des firmes d’avocats à l’international et pour les curatelles publiques.

Son expertise en recherche est aussi reconnue à la télévision dans Qui êtes-vous?; Le Dernier soir; Deuxième Chance, etc.

Récemment, elle a conduit des recherches sur les ancêtres de François Morency pour l’émission Discussions avec mes parents, ainsi que sur la lignée matrilinéaire de Dominique Michel et des ancêtres esclaves de la chanteuse Kim Richardson, présentée lors de l’émission En direct de l’univers.

Mardi 18 février 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, janvier 2025

Ancien jardin du curé transformé en terrain de stationnement. Crédit photo : Edgar Gariépy, collection BAnQ.

Depuis plusieurs années, il paraît évident que la section à deux voies de la route 104 qui s’étend de l’autoroute 30 jusqu’aux limites de Saint-Luc (depuis janvier 2001, l’ancienne municipalité de Saint-Luc fait partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, onzième ville en importance au Québec) ne répond plus aux critères de sécurité mis en cause par le flot grandissant de véhicules.

À la suite de multiples pressions et devant l’évidence de la situation, il y a quelques années, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a résolu de faire passer de deux à quatre voies le tronçon en question.

À cause de la présence du cairn (à l’angle de la route 104 et du chemin de la Bataille Nord) commémorant le second engagement du 11 août 1691, Parcs Canada et la SHLM sont également impliqués dans ce dossier.

Les plans de l’élargissement de la route n’étant pas encore définitifs, il est possible que le cairn soit éventuellement déplacé, voire même démoli. Si le déplacement devait s’avérer, au cours d’un échange qui a eu lieu en mars 2022, la SHLM a déjà explicitement indiqué que le nouvel emplacement du monument devrait être situé dans un endroit à proximité du site actuel, clairement indiqué et facilement accessible aux automobilistes. Bien sûr, il serait très regrettable que le ministère des Transports et de la Mobilité durable opte pour le démantèlement du cairn. Dans ce cas, la nouvelle plaque risque d’être installée sur une malheureuse stèle de béton. On perdrait au change.

Parcs Canada a déjà retiré la plaque commémorative afin de revoir la désignation historique (le texte) qu’on y trouve. Cette intervention était prévue depuis longtemps.

« Parcs Canada: la désignation sera revue par les historiens de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et un nouveau texte de la plaque sera développé avec les acteurs concernés.

Bien sûr, le processus de revue peut être laborieux et prendre du temps, ce pourquoi il est impossible à cette heure de confirmer un échéancier pour la création et l’installation d’une nouvelle plaque commémorative. »

Bien que certains propriétaires aient déjà été contactés en vue d’une éventuelle expropriation, le ministère des Transports a accordé un mandat d’évaluation (en cours de réalisation) de la qualité patrimoniale des bâtiments situés le long des deux rives de la route 104.

Les résultats de ces travaux auront un impact certain sur le choix du tracé de l’élargissement. Un dossier à suivre avec attention.

Si la SHLM existe depuis plus de 52 ans, c’est à n’en pas douter grâce au dynamisme de ses bénévoles, lesquels s’investissent toute l’année : que ce soit pour la vente de livres, le conseil d’administration, la rédaction, les recherches, etc.

À l’automne 2024, ayant dû m’absenter quelques semaines, je n’ai pu que constater l’importance de l’implication de nos bénévoles.

En effet, plusieurs membres ont répondu présents afin d’assurer l’ouverture de nos locaux, et qu’ainsi membres, chercheurs et visiteurs continuent de profiter du même accueil. Je tenais à souligner leur générosité, leur bienveillance et leur joyeux engagement.

Un merci tout spécial à Maryse Ingenito qui a assuré le suivi avec diligence. Merci à Louis-Philippe Dumais, France Pinsonneault, Marie-Andrée Raymond, Pierrette Tardif, Jacques Lussier (absent des photos) et Solange Lamarche.

« Une vraie belle gang » qui s’est relayée pour répondre aux demandes.

Discret tout ce beau monde, mais ô combien essentiel !

Vœux de la nouvelle année

En ce début d’année 2025, je souhaite santé et succès à tous nos amis, bénévoles, employées, membres et partenaires.

Nous sommes les défenseurs de l’histoire, de la généalogie et du patrimoine local depuis plus de 50 ans et nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir offrir nos activités à la population de l’ancienne seigneurie de La Prairie.

Voici comment vous pouvez nous aider en 2025 :

- Renouveler votre carte de membre ou devenir membre.

- Assister aux conférences mensuelles de la SHLM.

- Lire notre bulletin mensuel.

- Assister à l’assemblée générale annuelle des membres le 18 mars prochain.

- Faire l’acquisition d’une de nos publications.

- Enrichir nos archives en faisant don de photos ou de documents.

- Faire un don de livres et participer à notre vente de livres d’occasion à l’automne (la date n’est pas encore déterminée).

- Découvrir vos ancêtres en profitant de nos ressources en généalogie.

- Faire une visite guidée avec nos guides étudiants durant la saison estivale.

Bonne année 2025 !

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

Les Premières Nations

et la guerre de Sept Ans

L’histoire de la guerre de Sept Ans (1756-1763) demeure mal connue au Québec. Souvent simplifiée en ne parlant que de la bataille des Plaines d’Abraham du 13 septembre 1759, elle est en fait la première guerre mondiale. La Nouvelle-France a joué un rôle central dans ce conflit. Mais, quel a été le rôle des Premières Nations dans cette guerre?

Cette conférence présentera comment elles ont vécu le conflit.

Historien et conférencier, Gilbert Desmarais est aussi auteur de livres jeunesse sur l’histoire dont Montréal : 375 ans d’histoire (2016) ; Les enfants de la Nouvelle-France (2020); Les enfants de la Conquête (2023) et Les enfants de la Confédération (2024) publiés aux Éditions Bayard Canada.

Il est conseiller historique au Musée des plaines d’Abraham et a collaboré à divers projets, dont une étude sur l’histoire de la foresterie dans la MRC d’Argenteuil.

Depuis une vingtaine d’années, il anime des sites patrimoniaux au Canada et aux États-Unis avec divers groupes de reconstitution historique. Il est chevalier de l’ordre de Saint-Véran depuis 2011.

Mardi 21 janvier 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393