- Au jour le jour, février 2025

La traversée du siècle – Alexis Moquin 1834-1927

« Les photos de famille sont comme des fils conducteurs à travers les générations, elles font office de témoins et de passeurs » 1

Il m’arrive à l’occasion de feuilleter les anciens albums de famille. Vestiges d’un monde disparu, j’y retrouve les photographies des personnes et des lieux reliés à la mémoire familiale.

Dans cette succession de portraits d’ancêtres silencieux, la figure de mon arrière-grand-père Alexis Moquin se détache de l’ensemble. Je m’interroge sur le parcours de sa vie : né à l’époque du Bas-Canada, comment a-t-il surmonté les soubresauts de près d’un siècle d’existence ?

Origine

Alexis Moquin est issu de deux familles pionnières établies dans la seigneurie de La Prairie depuis le XVIIe siècle. Il est né le 3 avril 1834 et il est baptisé le lendemain à l’église de la paroisse La Nativité sise au cœur du village de La Prairie. Ses parents François Moquin et Osithé Bisaillon habitent à la côte des Prairies, lieu où l’ancêtre Pierre Moquin s’était fixé en 1710.

L’acte de baptême rédigé par le curé Jean-Baptiste Boucher mentionne l’occupation du père, laboureur. Alexis est le troisième d’une fratrie de six enfants. Ses sœurs cadettes, Lucie et Octavie sont avec lui les seules à atteindre l’âge adulte et à laisser une descendance.

Des années difficiles

Dans la première moitié du XIXe, le monde rural est aux prises avec une série de mauvaises récoltes causée par la mouche du blé et des conditions climatiques désastreuses. De plus, la pression démographique dans les vieilles paroisses seigneuriales entraîne une rareté des terres.

Ce contexte explique-t-il le revers de fortune subit par le père d’Alexis?

Un contrat rédigé devant le notaire Jean-Baptiste Dupuis, daté du 19 janvier 1829, atteste de la perte de la terre ancestrale par les parents d’Alexis. 2

En 1834, on retrouve François Moquin sur une terre qu’il a reçue en donation de son cousin nommé également François Moquin (1777-1857). Ce dernier lui cède ses biens moyennant une rente viagère et la promesse d’assurer son bien-être jusqu’à son décès. Située à la côte des Prairies, l’habitation comprend une maison de bois de pieux sur pieux, une grange neuve ainsi qu’une écurie. La parcelle s’étend alors du chemin des Prairies aux terres de la côte La Pinière. 3 C’est dans ce lieu que s’écouleront les années d’enfance du jeune Alexis (lot 230 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

François Moquin s’éteint le 18 octobre 1844 à l’âge de 41 ans. Trois jours plus tard, il est inhumé dans le cimetière paroissial de La Prairie. Osithé Bisaillon lui survit plusieurs années et décède à La Prairie le 3 juillet 1885 à l’âge de 78 ans.

De la Californie à la côte Saint-Lambert

Orphelin de père à l’âge de 10 ans, le jeune Alexis est recueilli par Moïse Brossard (1811-1875), un cultivateur prospère de la côte Saint-Lambert lié à Alexis par un lointain cousinage. Marié à La Prairie le 20 février 1838 avec Élisabeth Brosseau, il est le fils de Paul Brossard et Marie- Louise Ste-Marie. La ferme avec maison et dépendances est située en bordure du fleuve Saint-Laurent et comprend une soixantaine d’arpents en superficie (lot 33 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

Arrivé à la jeune vingtaine, Alexis Moquin est confronté au marasme économique et à la difficulté de s’établir sur une terre de sa paroisse. Il se résigne alors à un exil temporaire aux États-Unis et part chercher fortune en Californie au moment de la ruée vers l’or. La transmission familiale diverge sur ce point. N’est-ce pas plutôt au Colorado qu’il se retrouve ? Chose certaine, il revient quelques années plus tard riche et prospère « avec 2 000 $ en or dans sa ceinture. » 4

Cette assertion est vraisemblable puisque le 24 décembre 1858, moyennant la somme de 24 000 livres anciens cours, il achète la terre de son mentor et ami Moïse Brossard. L’acte de vente rédigé par le notaire patriote Hippolyte Lanctôt indique que l’acheteur exerce le métier de voyageur et qu’il est domicilié en ladite Paroisse de La Prairie. 5

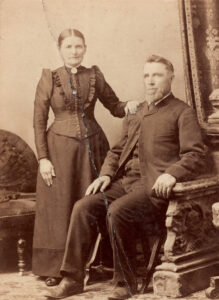

Quelques mois plus tard, le 6 juillet 1859, Alexis se marie à l’église La Nativité de La Prairie avec Mathilde Racine, âgée de 19 ans. Le jeune couple profite d’une maison spacieuse avec dépendances et d’un patrimoine foncier qui s’agrandira au fil des années.

« Il possédait une ferme modèle que plusieurs voisins enviaient. Quoique n’ayant pas fréquenté les écoles de haut-savoir en agriculture, il en connaissait tous les rouages par les conseils de ses devanciers et l’application pratique des méthodes expérimentées » affirme plus tard sa fille cadette, Sœur Antoinette Moquin.6 Cette réussite permet à Alexis Moquin d’accéder au statut de bourgeois de la paroisse de La Prairie.

Une femme admirable

Mathilde Racine donne naissance à 14 enfants, dont treize vivants (Auguste né le 25 janvier 1878 meurt cinq jours après sa naissance). Elle accomplira fidèlement la destinée réservée aux femmes de son époque : celle d’épouse exemplaire et mère dévouée d’une large famille. Elle décède le 10 février 1901 à l’âge de 60 ans.

Dans un testament rédigé le 18 décembre 1899, elle donne ses hardes et linges de corps coiffures et chaussures à ses sept filles plus une somme d’argent à chacun de ses enfants.

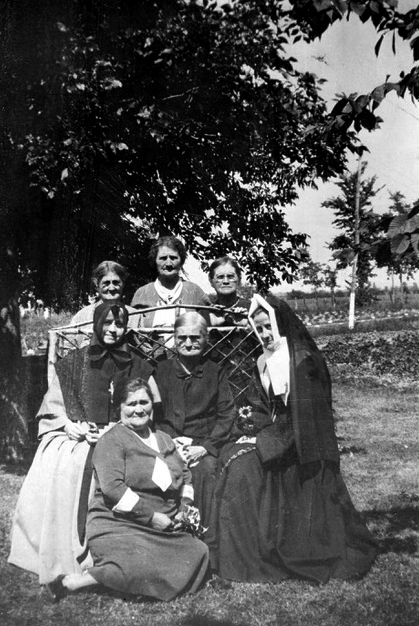

Marie, Élisabeth, Eugénie, Clara et Bertha se marient avec les descendants d’anciennes familles de La Prairie : les Lemieux, Boyer, Raquépas, Ste-Marie et Lanctôt.

Anna est admise dans la communauté des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal en 1896 et Antoinette, cadette de la famille, entre au couvent des Sœurs Grises de Montréal en 1906.

À l’aube du XXe siècle, la société traditionnelle se transforme et les changements s’accélèrent. Mais le milieu rural encadré par la famille et la paroisse continue de vivre au rythme des travaux et des jours.

Les fils Moquin

Devenu veuf, Alexis Moquin habite la maison paternelle avec son fils Henri et sa seconde épouse Élisabeth McNeil. Ayant le souci de préserver l’intégrité de son patrimoine, Alexis Moquin dicte un testament en faveur d’Henri qu’il institue légataire universel de tous ses biens.

Entretemps, trois de ses fils prennent le chemin de l’exil. Albert émigre en Nouvelle-Angleterre au cours des années 1890. Il se marie à la paroisse catholique de Spencer, comté de Worcester Massachusetts le 8 septembre 1902 avec une compatriote, Albina Duhamel.

Victor et Eugène se rendent au Yukon participer à la ruée vers l’or du Klondike. Victor est le seul à revenir au Québec au début des années 1930. Quant à Eugène, il poursuit sa route jusqu’à Fairbanks en Alaska où il exerce le métier de mineur.

L’aîné des fils, Joseph Alexis, choisit plutôt les Cantons-de-l’Est. Il s’établit dans le village d’Eastman en 1891 et devient propriétaire d’un magasin général ainsi que d’une résidence familiale située sur la rue Principale. Le 29 octobre 1888, il avait épousé Adélia Archambault à l’église de la paroisse Saint-Damien à Bedford. De leur union naissent sept enfants, un fils et six filles. Devenu veuf dans la jeune trentaine, il ne se remarie pas. Joseph Alexis s’implique au niveau de la politique municipale et est élu maire de la municipalité en 1916 et 1931. 7 D’après le témoignage de la famille, Alexis Moquin séjourne chaque année chez son fils Joseph-Alexis. Sans doute est-il fier de sa réussite.

Henri, l’héritier de la terre paternelle et son frère Alphonse sont donc les seuls à poursuivre le métier d’agriculteur dans la Paroisse de La Prairie. En 1899, Alphonse achète pour la somme de 4000 $ une exploitation agricole d’une superficie de 75 arpents située à la côte des Prairies, voisin de la terre où en 1710, s’était installé son ancêtre Pierre Moquin 8 (lots 236 et 248 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

Fin de règne

Alexis Moquin décède le 11 novembre 1927 à l’âge de 94 ans. Une notice nécrologique publiée dans le journal La Presse souligne le faste des funérailles célébrées à l’église La Nativité de La Prairie. Il est inhumé au cimetière de La Prairie au côté de son épouse Mathilde Racine.

Tout au long de sa vie, Alexis Moquin a su affronter très jeune l’adversité et renverser un destin qui lui était au départ défavorable. Père d’une grande famille et ancêtre d’une nombreuse lignée, ses descendants sont encore nombreux de nos jours dans les environs de cette terre de l’ancienne côte Saint-Lambert où s’élèvent maintenant les maisons d’un quartier de Brossard.

Il est de ceux qui ont bien vécu et qui ont contribué à bâtir le Québec d’aujourd’hui.

______________________________

Références

- Ulivucci, « Ces photos qui nous parlent ». Édition Payot. 2014

- BAnQ, « Vente de droits successifs immobiliers, le 19janvier 1829 » notaire Jean-Baptiste Dupuis

- BAnQ, « Donation entrevifs à titre onéreux par François Moquin à François Moquin, fils de Jean- Baptiste, le 28 avril 1834 », notaire Jean-Baptiste Dupuis.

- On retrouve cette information dans le recueil « Des souvenirs » rédigé par Céline Brossard, petite-fille d’Henri Moquin, s.é., 2014, p.10.

- BAnQ, « Vente par Moïse Brossard à M.Alexis Moquin le 24 décembre 1858 », notaire Hippolyte Lanctôt.

- Services des archives et des Les Sœurs de la Charité de Montréal, notice biographique de sœur Antoinette Moquin, 12 avril 1962

- « 1888 — Eastman 1988 c’est ta fête » Album souvenir à l’occasion du centenaire de la municipalité, 20.

- Registre du Québec en ligne, index aux immeubles, Paroisse de La Prairie, acte au long 14192, 22 juin 1899.

- Archives familiales: photographies, cartes mortuaires, actes notariés, correspondance, coupures de presse, témoignage.

- Au jour le jour, octobre 2022

Redonner vie à la maison Brossard (2)

À la suite de ces représentations et des nombreux rapports de firmes d’experts spécialisées en patrimoine, la ministre Nathalie Roy procède au classement de la maison Brossard et son site en juillet 2020. Dans les mois qui suivent cette décision, Robert Brossard entreprend une contestation judiciaire pour obtenir l’annulation de la décision du classement.

C’est ainsi que la maison Brossard se retrouve au cœur de deux recours judiciaires initiés par son propriétaire, l’un contre la Ville de Brossard et l’autre contre le Procureur général du Québec.

Ces recours cheminent lorsqu’en 2021 survient le décès de Robert Brossard.

La succession du défunt étant chargée de reprendre les instances, d’autres délais sont à prévoir dans la résolution du litige. Les organismes préoccupés par la sauvegarde du site de la Maison-Brossard ne peuvent intervenir et doivent attendre la décision du tribunal à moins qu’une entente hors cour soit négociée entre les parties.

« Je considère que le patrimoine doit être utile et gagner sa vie »[1]

Cette affirmation de l’historien Denis Vaugeois souligne un enjeu important. En effet, pour survivre, un patrimoine, telle la maison Brossard, se doit de jouer un rôle actif dans la communauté et générer ses propres ressources. Plusieurs gestes posés par la Ville de Brossard quant à la sauvegarde de la maison Brossard vont en ce sens.

Dès l’hiver 2016, l’administration du maire Paul Leduc commande une étude portant sur l’intérêt patrimonial de la maison Brossard[2]. L’expertise révèle une valeur patrimoniale exceptionnelle et recommande différentes mesures, entre autres, l’acquisition de la propriété à des fins communautaires et culturelles. Le maire déclare, dans le Brossard Éclair du 12 avril 2017 :

« Un tel bâtiment empreint de notre histoire et témoin de notre passé doit être préservé afin que les générations futures puissent apprécier la richesse de notre patrimoine. »

D’un même élan, en avril 2017, la Ville confie à la firme Evoq Architecture, reconnue pour son expertise en conservation du patrimoine, le mandat de présenter un rapport comprenant l’estimation des coûts reliés à la restauration de la maison Brossard et ses dépendances, ainsi qu’à la réhabilitation des intérieurs de la demeure ancestrale selon trois scénarios de réutilisation : soit un musée, un espace à bureaux ou une résidence d’artiste avec salle d’exposition[3].

Finalisé en juin 2017, le rapport présente en premier lieu l’état de conservation des bâtiments et énumère une liste de travaux requis pour assurer leur pérennité.

« Compte tenu de son âge et de sa vacance relative des vingt (20) dernières années, la maison demeure dans un état de conservation tout à fait appréciable. »[4]

Cependant, certains désordres visibles de l’extérieur, entre autres, au niveau de la toiture, de la maçonnerie, des cheminées ainsi que de l’état des fenêtres, nécessitent un remplacement ou une restauration.

La recherche d’une nouvelle vocation

La seconde partie de l’étude aborde les stratégies d’intervention reliées plus spécifiquement à la maison et la cuisine d’été.

Parmi les différentes hypothèses d’usage proposées, les experts d’Evoq Architecture sont d’avis que le niveau d’authenticité et d’intégrité de la maison Brossard en fait « une candidate idéale » pour devenir un musée et centre d’interprétation où se transmet une représentation de la vie rurale de la fin du 18e et 19e siècles avec ses traditions et ses valeurs. C’est ainsi que par l’entremise de divers objets d’époque toujours présents sur le site, non seulement il est possible d’évoquer le quotidien des familles qui se sont succédé dans l’antique maison ancestrale, mais également offrir un volet éducatif et culturel où différents thèmes sont élaborés.

Étant donné la présence à proximité de bâtiments agricoles et d’une vaste étendue de terrain, le lieu offre la possibilité de mettre en place différentes activités d’animation reliées à l’agriculture et à la vie rurale du 19e et début du 20e siècle, lesquelles pourraient avoir lieu durant la période estivale.

« C’est par un mélange inventif et sensible d’usages, d’activités et d’acteurs impliqués et d’organismes locaux que la maison Brossard pourra vivre au fil des saisons et des années. »[5]

On déplore souvent l’absence de projet de qualité pour expliquer la dégradation d’un bâtiment patrimonial. Force est de constater que la maison Brossard a bénéficié de l’expertise de nombreux professionnels et artisans chevronnés au cours des années. Ces derniers ont contribué à une meilleure connaissance de l’état de conservation des bâtiments érigés sur le site ainsi qu’à l’élaboration des stratégies d’intervention requises pour assurer leur pérennité.

Il y a urgence d’agir

Quel que soit le dénouement de la situation actuelle, le compte à rebours a débuté pour la maison Brossard. Vacante depuis près de 25 ans, des travaux de restauration sont nécessaires afin d’assurer son intégrité ou alors, elle disparaîtra victime de l’indifférence du milieu.

Dans une municipalité qui a très peu gardé les traces de son passé, la sauvegarde du site patrimonial de la Maison-Brossard constitue une opportunité unique de préserver un héritage précieux au profit de la communauté et des générations futures.

Sans minimiser le défi que représentent son acquisition et sa mise en valeur, l’enjeu des ressources financières étant au premier plan, on ne peut que souhaiter un engagement ferme de la part des élus afin que le site patrimonial de la Maison-Brossard puisse revivre et devenir source de fierté pour les citoyens de Brossard.

______________________________

[1]– Propos exprimés par l’historien Denis Vaugeois dans l’ouvrage de l’auteur Étienne Savard :

Denis Vaugeois-Entretiens, Boréal 2019, p. 299.

[2]-Bergeron Gagnon inc. — Maison Brossard-Analyse de la valeur patrimoniale et du potentiel de mise en valeur-Rapport synthèse, 2016.

[3]-Évoq Architecture, Maison Brossard-Estimation des coûts de restauration et de réhabilitation, 21 juin 2017.

[4]-ibid, p. 12.

[5]-ibid, p. 41.

- Au jour le jour, octobre 2022

Redonner vie à la maison Brossard (1)

Comité pour la sauvegarde de la maison Brossard

En juillet 2020, la ministre de la Culture Nathalie Roy annonce le classement de la maison Brossard et du site patrimonial de la Maison-Brossard en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Aboutissement très attendu d’une démarche citoyenne initiée par le comité pour la sauvegarde de la maison Brossard, le lieu est enfin reconnu pour ses valeurs historique, architecturale, ethnologique et paysagère.

Or, malgré l’attribution d’un nouveau statut de reconnaissance patrimoniale, l’avenir du dernier témoin authentique du passé rural et agricole de la Ville de Brossard est incertain. L’immeuble est actuellement l’objet de divers recours judiciaires qui retardent sa restauration et sa mise en valeur.

« Le silence des maisons vides »[1]

En empruntant le chemin des Prairies en direction du complexe commercial Dix30, l’emplacement où s’élève la maison Brossard et ses bâtiments de ferme apparait comme le vestige d’une époque révolue. Depuis le prolongement de l’autoroute 30 en 1996, les maisons paysannes du secteur et leurs dépendances ont été démolies et remplacées par des ensembles résidentiels[2].

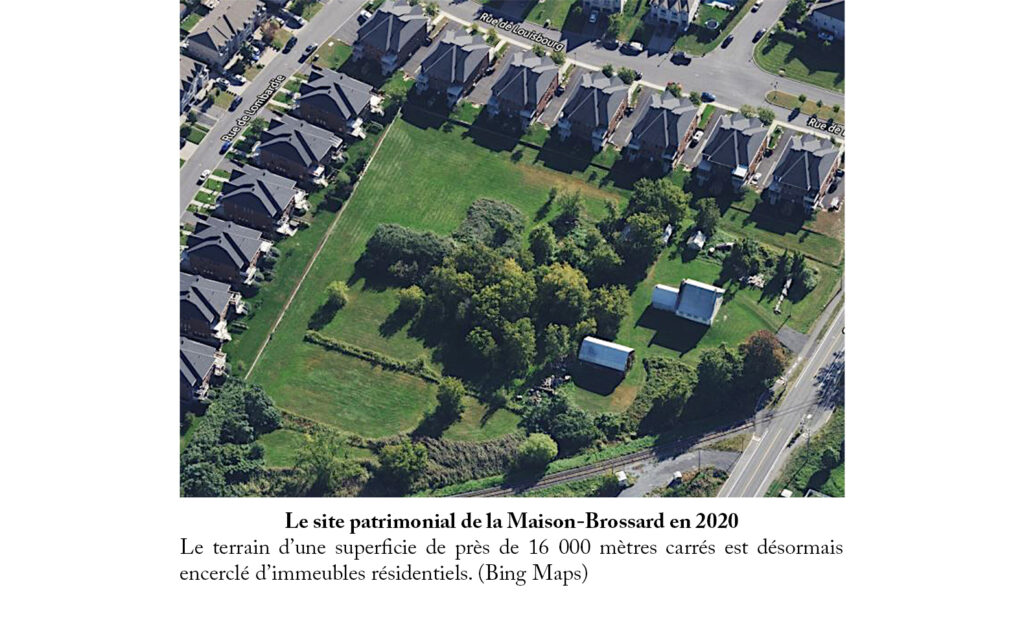

En rupture avec son environnement immédiat, la maison en pierre des champs, bâtie entre les années 1784-1803, occupe toujours son site d’origine sur une partie du lot de terre où l’ancêtre Claude Brossard s’est établi en 1743[3]. Son toit à deux versants, ses murs de maçonnerie crépie, ses cheminées et sa charpente de toit témoignent de l’ingéniosité de l’habitant pour s’adapter à son milieu. Au cours du XIXe siècle, une cuisine d’été est construite en annexe du bâtiment principal. À proximité, une laiterie en pierre, une grange-étable, un garage érigé au milieu des années 1930 ainsi qu’un poulailler et des latrines évoquent la vie agricole d’autrefois.

Très peu modifiée au cours des siècles, la maison ancestrale fut préservée et entretenue avec soin par cinq générations successives de la famille Brossard.

Jean-Paul Brossard a été le dernier occupant du lieu. En janvier 1998, à l’âge de 84 ans, la crise du verglas et une santé déclinante l’ont contraint à vivre dans une résidence pour personnes âgées. Il est mort en 2002 au CHSLD de La Prairie. Aux termes d’un testament rédigé en 1991 devant Me Gérard Péladeau, notaire à La Prairie, le défunt a légué la propriété ancestrale à son cousin, Robert Brossard, un médecin résident des États-Unis.

Inhabitée depuis 1998, la maison a tout de même bénéficié d’un chauffage d’appoint et d’un système d’urgence. On a dû cependant barricader portes et fenêtres afin de contrer le vandalisme et les graffitis. Tout autour, les bâtiments de ferme montrent à présent plusieurs signes de dégradation. Le terrain d’une superficie de près de 16 000 mètres carrés est désormais encerclé d’immeubles résidentiels construits sur la terre voisine.

Recours judiciaires

À partir des années 2013, le nouveau propriétaire Robert Brossard, en association avec un promoteur immobilier, soumet à la Ville un plan de développement domiciliaire sur une portion du terrain situé à l’arrière de la maison ancestrale.

En janvier 2017, l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement de zonage qui interdit le lotissement du terrain est le point de départ d’une contestation devant les tribunaux. Le propriétaire dénonce alors la nouvelle disposition déclarant qu’il s’agit notamment d’une « expropriation déguisée ».

Entretemps, préoccupé par l’état du bâtiment patrimonial, le comité pour la sauvegarde de la maison Brossard demande aux autorités municipales d’intervenir en procédant à la citation de l’immeuble[4]. En 2015, une proposition de classement de la maison Brossard est également acheminée au ministère de la Culture et des Communications. Cette proposition est entérinée le 20 février 2018 par le nouveau conseil municipal de la Ville de Brossard. À cette occasion, les élus adoptent une résolution à l’unanimité afin que le ministère accorde le statut de site patrimonial à l’ensemble de la propriété en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel[5].

______________________________

[1] -Titre d’un poème de Hector de Saint-Denys Garneau-Collection Classiques canadiens. Fides, Ottawa, 1956.

[2] -Classées monument historique au milieu des années 1970, la Maison Banlier et la Maison Sénécal ont été préservées de la démolition.

[3]-Notaire Guillaume Barette, 17 avril 1743 — Donation par François Bisaillon et Marie-Anne Moquin.

[4]-Comité pour la sauvegarde de la maison Brossard (2015, 21 janvier), message expédié au maire Paul Leduc.

[5]-Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Brossard, le 20 février 2018.

- Au jour le jour, novembre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies – la suite

C’est le temps que ça change

Déjà à la fin des années 1950, la population de la nouvelle ville de Brossard connaît une croissance importante. Les familles récemment installées sur le territoire réclament des écoles modernes et l’accès à une éducation de qualité. La nécessité de centraliser les services scolaires s’impose alors comme la meilleure solution. Lors d’une assemblée spéciale tenue le 16 août 1960, les commissaires demandent au Département de l’Instruction publique la permission de fermer l’école no 2 du chemin des Prairies « dans le but de regrouper nos élèves ».15

Avec l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage en juin 1960, le système scolaire est désormais soumis à d’importantes réformes. La création du ministère de l’Éducation en 1964 met sur pied de nouvelles structures éducatives qui transforment le milieu scolaire. Après plus de 130 ans d’existence, on assiste à la disparition graduelle des écoles de rang.

Après sa fermeture, la dernière petite école de rang est acquise par l’instituteur François Clermont en 1967 et convertie en résidence privée.16 Inoccupée au cours des années 2000, le bâtiment est démoli à son tour et fait place de nos jours à une construction de petite dimension qui loge quelques commerces de proximité.

Située juste en face, la maison Brossard construite en pierre des champs à la fin du 18e siècle résiste au temps. Sur le chemin des Prairies, elle est désormais le seul témoin de l’époque rurale et agricole de la ville de Brossard.

_______________________________________________________________________

15 Ibid., volume #5, réunion du 16 août 1960.

16 Georges Brossard, notaire. Vente de Corporation scolaire de Ville de Brossard à François Clermont, le 8 août 1967. Registre foncier du Québec en ligne, Index aux immeubles, Paroisse de La Prairie, cadastre 263, acte no. 81670.

- Au jour le jour, novembre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies – la suite

De 1894 à 1954 : deuxième école de rang

Au début des années 1890, le bâtiment est en mauvais état et le lieu trop petit et peu propice à l’apprentissage. Le 17 juillet 1894, les commissaires d’école adressent une requête au surintendant de l’Instruction publique à Québec afin d’obtenir la permission « ….de reconstruire leur maison d’école de l’arrondissement no. 2 sur un plan de 24 X 26 pieds en conformité aux règlements du Conseil de l’instruction publique au sujet des bâtisses d’école ».

Le secrétaire trésorier Louis Grondin mentionne que l’école est fréquentée par environ 24 élèves sur trente inscrits. Il ajoute que l’arrondissement compte environ 45 enfants de 5 à 16 ans « …..mais les contribuables qui sont généralement riches envoient beaucoup de leurs élèves au couvent et à l’académie de garçons de cette paroisse ».9

D’un même élan, ils demandent la permission d’édifier le nouveau bâtiment sur un terrain « plus grand, plus élevé et plus convenable » situé à environ cent pieds de l’ancien. Propriété de Louis-Casimir Brossard, cultivateur prospère de la côte des Prairies, le lot identifié sous le numéro 263 au plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de La Prairie mesure 180 pieds de longueur sur 110 pieds de largeur. Enclavé entre le chemin de fer et le chemin des Prairies, le terrain a la forme d’un triangle peu propice à la culture du sol. En échange, la commission scolaire de la paroisse de La Prairie, représentée par son président Octave Brossard, lui cède le lot 264 où s’élève « une vielle maison d’école… ».

Accueillie favorablement par « l’honorable Surintendant », l’entente est signée le 28 août 1894 en l’étude du notaire A.J.A. Roberge à La Prairie.10

Convertie en grange, puis laissée à l’abandon, l’ancienne école de syndics sera démolie.

_______________________________________________________________________

9 BAnQ-Québec, Fonds du ministère de l’Éducation du Québec (E13), Département de l’Instruction publique, Index de la correspondance reçue de 1891 à 1899.

10 BAnQ-Montréal, greffe du notaire A.J.A. Roberge, le 28 août 1894, no. 8675.

- Au jour le jour, novembre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies – la suite

Une nouvelle apparence

La photographie de la page 2 prise au tournant du XXe siècle montre l’aspect de la nouvelle école de rang.

Devant le bâtiment d’un étage et demi, coiffé d’un toit à deux versants et revêtu de planches à clins et de contrevents installés à l’été 1900, se profile l’image de l’institutrice entourée d’une vingtaine d’écoliers prenant la pose avec tabliers blancs et livres à la main. Sur le devant de l’édifice, un perron surmonté d’un « tambour » donne accès à la porte principale, alors que sur le côté se détache un hangar où est entreposé le bois servant au chauffage de l’école. Un logement est prévu à l’étage pour l’enseignante, mais son contrat stipule qu’elle doit entretenir le feu et voir au ménage. Au moment du recensement de 1901, l’institutrice Céline Grondin habite à l’école et déclare un salaire de 150$ par année.

Le confort est minimal. Même si en 1899 une pompe à eau est disponible à l’intérieur, on devra attendre le début des années 1930 avant de pouvoir profiter des bienfaits de l’électricité. Et comble de privilèges : en 1950 seulement, des « toilettes à chasse d’eau » sont installées à l’intérieur de l’école .11

L’inspecteur d’école : un personnage important

Il arrive fréquemment que l’inspecteur d’école réclame une amélioration de l’état des écoles sous sa juridiction : « Les tableaux noirs de toutes les écoles sont mauvais et insuffisants. Chaque salle de classe doit avoir deux bons tableaux noirs de grande dimension. Cette amélioration est urgente et doit se faire sans retard. » (A.F. Grondin, 16 avril 1906)

Le 4 juin 1908, l’inspecteur Lippens enjoint les commissaires de pallier au mauvais égouttement du terrain de l’école du chemin des Prairies : « Terrain trop bas, mauvaise fondation, eau dans la cave, même en septembre (….) L’école est au milieu d’une mare d’eau après les pluies, et on y patine l’hiver ».

L’année suivante, il note que l’école est spacieuse et propre et recommande d’ajouter six bancs-pupitres de deux places.

Personnage emblématique du milieu scolaire, l’inspecteur d’école entreprend sa tournée de classe deux fois par année et informe les commissaires des forces et des faiblesses de l’enseignement, de l’organisation de l’école et du classement des élèves. Les remarques au sujet de la compétence des institutrices de l’école de l’arrondissement des Prairies sont généralement positives.

En visite dans les huit écoles de rang de la paroisse, le nouvel inspecteur J.A. Dupuis mentionne dans son rapport du 7 juin 1919 le remarquable travail de l’enseignante Alexandrine Langlois, « ..votre meilleure institutrice…. ». Engagée en 1917 au salaire de 230$, elle est toujours présente au cours de l’année scolaire de 1920-1921.

Une autre figure marquante, Marie-Louise Demers (1893-1971), consacra toute sa carrière à l’école de « Brosseau Station ». Originaire de Saint-Jacques-le-Mineur, elle enseigne à plusieurs générations d’écoliers jusqu’à sa retraite en 1949. Par la suite, Adèle Brosseau, fraîchement diplômée de l’École normale, poursuit la tâche d’instruire une trentaine d’élèves du 1er au 5e degré. Lors de sa visite de juin 1950, l’inspecteur est favorablement impressionné par ses efforts à réaliser l’esprit du nouveau programme.

« En général, vous avez lieu de vous réjouir du travail de vos institutrices, la majorité s’acquitte de sa tâche avec zèle et honneur. »

Cette reconnaissance ne s’accompagne pas toujours d’une juste rétribution. En 1953, près de la moitié des institutrices gagnent moins de 1000$ par année.12

- Au jour le jour, novembre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies – la suite

De 1954 à 1960 : troisième école de rang

Bien qu’au début des années 1950, on recense plus de 5000 écoles de rang dans les paroisses du Québec, des voix s’élèvent et réclament leur fermeture et la centralisation des services dans les villes et les villages, avec également l’accès à un réseau d’enseignement secondaire public.

Des études révèlent une triste réalité, à savoir que le Québec a le plus bas taux de scolarisation au Canada. On constate alors que 50% des jeunes quittent l’école à l’âge de 15 ans.13

Malgré la situation, le gouvernement Duplessis continue à promouvoir la construction d’écoles en milieu rural. En 1954, la commission scolaire de la Paroisse de La Prairie reçoit donc l’autorisation du Département de l’Instruction publique de vendre à l’enchère la vieille école construite en 1894 et de bâtir sur le même terrain un nouveau bâtiment en briques comportant un logement pour l’institutrice.14

Irénée Morin et Marcel Brossard s’engagent à construire la nouvelle école pour la somme de 13 500 $ conformément aux plans et devis de la Série A, fournis par le Département de l’Instruction publique. Entretemps, la vieille bâtisse adjugée à un cultivateur du lieu est déménagée à une centaine de mètres sur la devanture d’une terre (lot 271-272 ancien cadastre) et transformée en résidence.

En 1999, cette terre sera vendue et quelques mois plus tard, l’ancienne école de rang sera complètement détruite par un incendie. Des unités d’habitation du Village Parisien s’élèvent maintenant sur le site.

_______________________________________________________________________

13 Gérin-Lajoie, Paul. Combats d’un révolutionnaire tranquille, Propos et confidences. CEC, 1989, p. 27-40.

14 Commission scolaire de la Paroisse de La Prairie, Livre des délibérations, volume #3, réunion du 7 juin 1954 et du30 août 1954.

- Au jour le jour, octobre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies (1)

Introduction

Pendant plus d’un siècle, l’école de rang contribue à l’éducation de plusieurs générations d’élèves âgés de 6 à 14 ans issus du milieu rural et des régions éloignées. Les personnes qui l’ont fréquentée se souviennent de sa valeureuse institutrice, de la salle de classe unique à « sept divisions » avec son poêle à bois et ses pupitres doubles, de la visite inopinée de l’inspecteur ainsi que de la distribution des prix de fin d’année scolaire où sont conviés parents et commissaires d’école.

Au début des années 1950, l’école de rang du chemin des Prairies aussi nommé rang Brosseau, est située tout juste à proximité de la voie ferrée du Canadien national et devant la maison ancestrale d’Alexandre Brossard, appelée actuellement la maison Brossard. Elle accueille alors une trentaine d’élèves, descendants pour la plupart des familles pionnières de la seigneurie de La Prairie établies dès le 18e siècle sur les terres fertiles de la rive droite de la rivière Saint-Jacques, (rive bornant l’actuelle ville de Brossard).

De nos jours, ceux qui empruntent le chemin des Prairies en direction du Quartier Dix30 ignorent tout probablement le passé agricole du lieu. Avant la création de la ville de Brossard en 1958, la région est sous la juridiction de la municipalité de paroisse de La Prairie et d’une municipalité scolaire constituée de cinq commissaires qui administrent les écoles situées dans la zone rurale de La Prairie.

Une photographie aérienne datée du 8 juillet 1959 montre un territoire qui a longtemps conservé une configuration des terres héritées de l’époque seigneuriale. Mais à partir du début des années 1960, le secteur subit d’importantes transformations. Le territoire qui était depuis le Régime français à vocation agricole devint en quelques années seulement une zone à majorité urbaine. Les maisons ancestrales et les bâtiments de ferme disparaissent sous la poussée d’un développement résidentiel et commercial en pleine extension.

Ce texte évoque le souvenir des trois écoles de rang érigées successivement sur le chemin des Prairies entre les années 1834 et 1954. Maintenant disparues, leur histoire témoigne de la vie scolaire en milieu rural et de l’implication de toute une communauté pour que l’école, si modeste soit-elle, devienne accessible à tous les enfants.

Très peu de documents reliés à la vie quotidienne des écoles de rang de la région furent conservés. Sont ainsi disparus les rapports d’institutrices où l’on retrouvait le nom des élèves, le programme d’études et la liste des présences en classe. On a pu cependant sauvegarder quelques volumes du Livre des délibérations de la Commission scolaire de la Paroisse de La Prairie dont les dates s’échelonnent entre les années 1897-1920 et 1941-1960. Ces archives contiennent les procès-verbaux des réunions des commissaires ainsi que les rapports de l’inspecteur d’école. S’ajoutent à ces différentes sources, des documents contenus dans le Fonds Élisée Choquet, des actes notariés et des photographies anciennes.

- Au jour le jour, octobre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies (2)

Une école pour les enfants du peuple

L’histoire de la petite école de rang au Québec débute en 1829 au moment où se met en place un nouveau système public d’écoles élémentaires gratuites, dites écoles « de syndics ».

Au début du 19e siècle, l’analphabétisme sévit chez les Canadiens français. Depuis la Conquête de 1760, le gouvernement tarde à organiser l’enseignement public avec pour conséquence des générations d’enfants privés complètement d’instruction. L’établissement de deux régimes scolaires parallèles, soit l’Institution royale en 1801 et les écoles de Fabrique en 1824, n’améliorent guère la situation.

Sur une population d’environ 450 000 personnes en 1825, à peine 13 000 sont capables de lire et d’écrire.1

Devant ces résultats déplorables, le 14 mars 1829, la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, composée en majorité de députés du Parti patriote, réussit à faire adopter la loi intitulée Acte pour encourager l’éducation élémentaire, mieux connue sous le titre de Loi des écoles de syndics. Bien au fait de la pauvreté des paroisses, causée entre autres par une succession de mauvaises récoltes, l’État subventionnera plus généreusement le nouveau régime scolaire. Il rembourse la moitié de la construction d’une maison d’école, verse le salaire du maître (20 livres par année) plus une allocation de dix chelins par enfant pauvre instruit gratuitement.

Quant à la communauté locale, celle-ci doit également s’impliquer. Les propriétaires fonciers ont la responsabilité d’élire les « syndics » ou administrateurs chargés de la gestion locale des écoles. De leur part, les parents sont tenus de participer à la construction de la bâtisse en plus de verser au maître une contribution mensuelle.

Cette fois, l’initiative est couronnée de succès. Le nombre d’écoles augmente ainsi que le taux de fréquentation des enfants. Au début de 1832, on dénombre 1 282 écoles fréquentées par près de 45 203 écoliers. Si bien qu’à cette date, le Comité permanent sur l’éducation considère qu’un enfant sur trois se rend à l’école alors qu’avant 1829, le taux se situait à un enfant sur onze.2

___________________________________________________________________

1 Graveline, Pierre. Une histoire de l’éducation au Québec. BQ, 2007, p. 21-29.

2 Audet, Louis-Philippe. Histoire de l’enseignement au Québec. Tome 1, p. 361-364.

- Au jour le jour, octobre 2019

L’école de rang du chemin des Prairies (3)

1834 : première école de rang à la côte des Prairies

Les habitants de la côte des Prairies profitent alors de ce contexte favorable pour mettre en place leur maison d’école. François Moquin, Pierre Brosseau, Antoine Ste-Marie, Étienne Dumontet, Louis Brossard et François Sénécal expriment ici le désir de voir leurs enfants accéder à l’instruction.

Le 27 juin 1834, à la résidence de la veuve Étienne Dumontet, ces mêmes habitants sont rassemblés devant le notaire Médard Hébert dans le but d’agréer la donation d’un lopin de terre « … à la charge par ces derniers de bâtir immédiatement sur le terrain donné par la dite veuve Étienne Dumontet, une maison de grandeur suffisante pour y tenir école »3

Deux semaines plus tard, soit le 15 juillet 1834, les syndics Louis Brossard, François Sénécal et Paul Banlié se présentent au bureau du notaire Médard Hébert pour la signature du contrat lié à l’embauche de l’enseignant Justin Louis Héroux.4

Ce dernier s’engage « pour le temps et espace d’une année… de montrer et enseigner du mieux qu’il lui sera possible, aux enfants de la côte des Prairies dite paroisse de Laprairie, (……) la lecture, l’écriture, l’arithmétique, le catéchisme et autres choses tel et de la manière qu’un bon instituteur doit faire en pareil cas. »

En retour, les syndics acceptent de lui fournir « une maison bien close et convenable pour tenir une école » ainsi qu’un poêle de fonte, une table et des bancs pour les écoliers. Les parents apportent également leur contribution puisque l’enseignant recevra, en plus de l’allocation de base prévue (20 livres par an), la somme de 20 sols par mois pour chaque écolier capable de payer ainsi qu’une demi-corde de bois franc.

L’emplacement de la future école est prévu sur la devanture du lot 70 en bordure du chemin des Prairies, ce qui a comme avantage d’être situé au milieu du rang.5

Dès la fin juin 1834, les habitants entreprennent une corvée de construction afin d’ériger la maison d’école à la date convenue par les syndics. Construite en bois, le bâtiment conserve les caractéristiques de l’habitation rurale de l’époque. Sauf la dimension de la salle de classe qui devait être « de grandeur suffisante » pour accueillir au moins 20 élèves, tel que stipulé dans le contrat de l’enseignant Héroux.

Mais cet élan est bientôt freiné par le refus du Conseil législatif de renouveler les subventions votées par la Chambre d’assemblée. Le 1er mai 1836, dans un climat de confrontation entre les représentants du peuple et le pouvoir colonial, la loi des écoles de syndics est abolie. La privation de subventions entraîne alors la fermeture d’un grand nombre de petites écoles de campagne.

Qu’est-il advenu de l’école de la côte des Prairies? La communauté locale et les parents ont-ils pu réunir les fonds nécessaires pour la maintenir en fonction?

Dans ses ouvrages dédiés à l’histoire de l’éducation au Québec, l’historienne Andrée Dufour mentionne que la moitié seulement des anciennes écoles de syndics survivent en 1838.

« Dans la majorité des paroisses et des townships, il ne reste plus que quelques écoles et parfois même une seule, souvent située dans le village même ».6

Après la Rébellion de 1837-1838 et l’entrée en vigueur de l’Acte d’Union du Bas-Canada et du Haut-Canada (1841), une nouvelle législation scolaire remet sur pied un réseau d’écoles primaires publiques dans chacune des régions et communautés locales du Bas-Canada. En 1845, les commissaires d ‘écoles, élus par les habitants des paroisses, ont maintenant la responsabilité de percevoir une taxe foncière de l’ensemble des propriétaires. S’ajoutent à ces fonctions, le recrutement des maîtres et la construction des écoles.

____________________________________________________________________

3 BAnQ -Montréal, greffe du notaire Médard Hébert, le 27 juin 1834

4 BAnQ-Montréal, greffe du notaire Médard Hébert, le 15 juillet 1834

5 Cadastre abrégé de la Seigneurie de Laprairie de la Madeleine, Les Prairies.

6 Dufour, Andrée. Tous à l’école. État, Communautés rurales et Scolarisation au Québec de 1826 à 1859. HMV, 1996, p.91-121.