Au jour le jour, décembre 2020

Un nouveau boulevard

Pour des raisons inconnues, en février 1929, le conseil municipal de La Prairie manifeste son désir de voir le futur boulevard Taschereau aboutir, non pas sur la rue Sainte-Élisabeth, mais plutôt à l’angle des rues Notre-Dame et Édouard VII. Une demande qui, heureusement, ne fut pas retenue.

Peu importe, c’est par un radieux après-midi du lundi 12 septembre 1932 que la cérémonie d’ouverture du nouveau boulevard de la rive-sud débuta dans la municipalité de Montréal-Sud sise juste au sud du nouveau pont du Havre (Montreal Harbour Bridge) ouvert deux ans plus tôt. C’est ce pont, rebaptisé quatre ans plus tard pont Jacques-Cartier, qui fut à l’origine de la création du « boulevard Laprairie ». Le nouveau boulevard est au nombre de plusieurs grands travaux publics (édifices, routes, ponts etc.) qui, en pleine crise économique, avaient été mis en marche afin de donner du travail aux trop nombreux chômeurs.

Le nouveau boulevard devait d’abord relier La Prairie à Longueuil, et surtout offrir un accès direct et rapide au pont Jacques-Cartier. La nouvelle route était d’une largeur totale de 60 pieds (18 mètres) et d’une longueur de 9 milles (14,5 kilomètres). C’est la journée même de son inauguration que la nouvelle voie de circulation fut nommée en l'honneur de Louis-Alexandre Taschereau (1867-1952), quatorzième premier ministre du Québec. Dans La Prairie, jusqu’en avril 1990, le tronçon situé à l’ouest du chemin de Saint-Jean s’appelait boulevard Sainte-Élisabeth.

Plusieurs ministres et dignitaires étaient présents à l’inauguration, ainsi que les maires et de nombreux conseillers des municipalités riveraines dont le Dr Joseph-Moïse Longtin, maire de La Prairie de 1912 à 1938.

L’abbé Albéric Corbeil, curé de Montréal-Sud, assura la bénédiction du boulevard selon les rites de l’époque. Ensuite, l’honorable Joseph-Édouard Perreault, ministre de la voirie précisa que la construction de cette nouvelle voie de circulation nécessita une dépense de 140 M$ dont 100 M$ furent versés en salaires et 40 M$ servirent à payer les travaux de conception et les matériaux nécessaires à la réalisation de l’œuvre.

Dès que le premier ministre eut coupé le ruban qui barrait la route, le cortège des dignitaires amorça son trajet vers La Prairie. On s’arrêta dans chacune des municipalités traversée, dont le maire souhaitait la bienvenue au premier ministre ainsi qu’aux nombreuses personnes qui l’accompagnaient.

Tout le long du boulevard, les demeures étaient décorées et les habitants se pressaient à la rencontre du premier ministre Taschereau et de ses collègues. Précisons qu’à cette époque il n’y avait que quelques maisons entre le chemin de la Pinière et La Prairie. La situation devait s’améliorer avec l’ouverture du boulevard Taschereau.

À La Prairie, le convoi fut accueilli par le maire Longtin. Des discours furent prononcés et l’on dévoila le monument de béton qui indiquait clairement que la nouvelle voie porterait le nom de boulevard Taschereau. Ce monument fut longtemps peint en blanc puis décapé. Il disparut en 2009 à l’occasion du réaménagement de l’intersection du boulevard Taschereau et du chemin de Saint-Jean.

Impacts locaux

En 1942, La Prairie comptait déjà pas moins de 290 automobiles et 50 camions.

Or, puisque les gouvernements subventionnaient le transport par autobus sur le chemin d’en bas (Édouard VII), il n’était pas question de payer pour ouvrir le boulevard Taschereau en hiver. Des citoyens de La Prairie se sont donc organisés pour déneiger la voie jusqu’en 1943, alors que le ministère de la Voirie prit les choses en mains.

Le développement de cette artère commerciale qui, avec le temps, deviendra la voie obligée vers La Prairie, n’est pas sans lien avec la création, en 1954, de la paroisse du Christ-Roi et plus tard du parc industriel. C’est ainsi que lentement, au fil des années, tant les services publics que les commerces et les industries, délaisseront le village (le Vieux Fort) pour venir s’installer le long du boulevard Taschereau qui, jusqu'en 1992, s’appelait Saint-Élisabeth à l’intérieur des limites de La Prairie. Depuis le chemin de Saint-Jean, il s’étire jusqu’à l'intersection du boulevard Montcalm et de l'autoroute 15/route 132 à Candiac comme boulevard à 2 voies par direction.

Depuis le réaménagement de l'intersection en 2008, le monument de béton a été remplacé par un arrangement floral. À l'est du chemin de Saint-Jean, le boulevard Taschereau se greffe d'une troisième voie de circulation par direction et devient exclusivement commercial.

Un cri du coeur

L’inauguration du nouveau boulevard fut suivie d’une grande assemblée politique à Longueuil, réunion au cours de laquelle le premier ministre s’attaqua avec fougue à la signature du traité de canalisation du Saint-Laurent.

« La canalisation du Saint-Laurent est un projet néfaste et antinational et quel que soit le gouvernement à Ottawa, que ce soit King, Lapointe ou Bennett, je n’hésiterai pas à me séparer de lui le jour où il voudrait aligner le traité de canalisation. Celui qui osera commettre ce crime national me trouvera sur son chemin, car je place ma race avant mon parti. » Taschereau y percevait une ingérence américaine dans les affaires de la province et du pays.

En mars 1934, le sénat américain rejette le traité de canalisation par 46 voix contre 42. Le président Roosevelt croit cependant que la canalisation se fera et qu’elle ne peut être empêchée parce qu’elle est une amélioration naturelle. Si les États-Unis refusent d’y participer elle restera à faire par le Canada qui en retirera tous les avantages.

Le 24 avril 1959 à Saint-Lambert, la voie maritime du Saint-Laurent s’ouvrait à la circulation devant des milliers de curieux, mais en l’absence du premier ministre du Canada qui avait préféré demeurer à Ottawa pour préparer son programme parlementaire. Deux jours plus tard, le luxueux yacht Britannia franchissait l’écluse en présence de la reine Élisabeth, du président Eisenhower et du premier ministre John Diefenbaker.

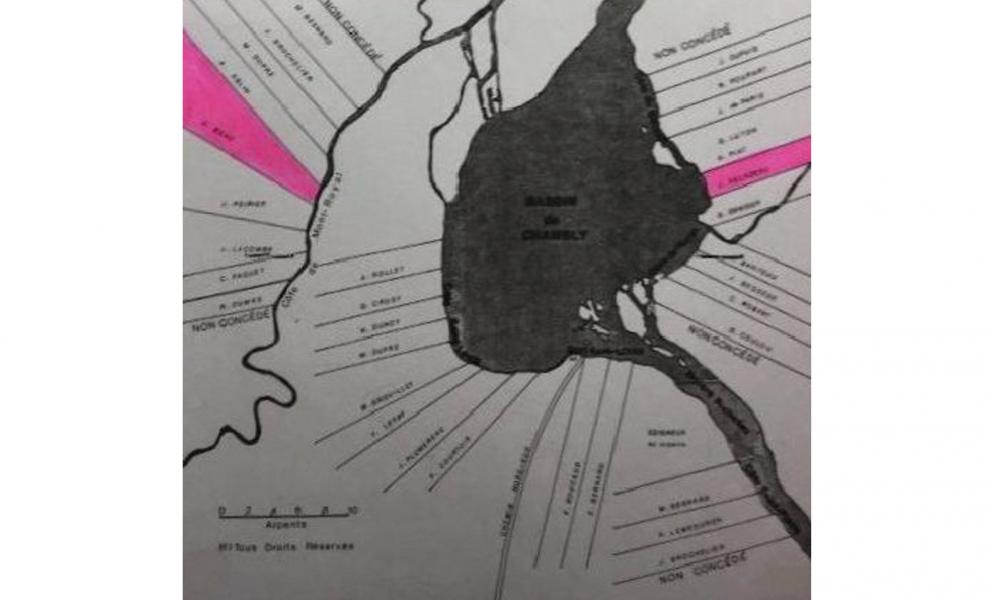

Le 15 octobre 1673, le capitaine Jacques de Chambly accorda officiellement les concessions de sa seigneurie devant le notaire royal Antoine Adhémar. Les terres les plus à l'ouest par rapport au fort Chambly (en direction de La Prairie) étaient situées sur la côte dite « Mont-Royal », le long de la rivière L’Acadie. La dernière de ces terres fut concédée à René Dumas dit Rencontre, un jeune soldat d'à peine 22 ans.

Après cinq années de durs labeurs, Dumas, insatisfait du rendement de ses terres trop humides se décida à quitter ce milieu plutôt malsain.

René Dumas déménagea à l'été 1678 avec sa jeune famille en un lieu facilement accessible à pied, la seigneurie voisine de La Prairie-de-la-Magdeleine. Il s’y rendit, par le seul chemin qui passait devant sa porte, le « Chemin Royal de Chambly », lequel le menait non seulement à La Prairie, mais, s’il le souhaitait, en canot à Montréal (Lachine) où on lui avait également offert une concession, offre qu'il déclina.

René Dumas dit Rencontre reçut des Jésuites, seigneurs de La Prairie-de-la-Magdeleine, une des terres situées le plus à l'est par rapport au fort de La Prairie, à savoir sur la côte Saint-Claude, à moins de 3 heures de marche de ses nombreuses terres de Chambly qu'il cherchera à vendre.

Trois ans plus tard, lors du recensement de 1681, René Dumas, sa femme Marie Lelong, ainsi que leurs cinq enfants sont bien installés dans leur habitation à La Prairie. En 1687-88, les Dumas seront rejoints à La Prairie par d'autres pionniers de Chambly qui ont également choisi de quitter leurs terres. Ce sont Louis Bariteau dit Lamarche et François Bourassa dit LaRonde. Jean LeBeau dit l'Alouette et quatre autres familles de Chambly sont partis à Boucherville et quatre autres familles migrèrent vers Montréal. Curieusement, aucune de ces familles ne se rendra à Longueuil. Combien de pionniers de Chambly se seraient rendus à pied vers Longueuil si un tel chemin avait existé?

Quelques années plus tard, en mai 1698, Pieter Schuyler maire d'Albany, ainsi que son frère Johannes sont venus ici en mission diplomatique pour le comte de Bellomont, le nouveau gouverneur de New York. Leur mission consistait à se rendre à Montréal avec une vingtaine de prisonniers français et ensuite de poursuivre vers Québec afin de rencontrer le gouverneur Frontenac et lui annoncer que le traité de Ryswick avait mis fin à la guerre en Europe.

Selon le récit de Pieter Schuyler (Journey and Negociation at Canada, July 22, 1698), une fois arrivés au poste de contrôle du fort Chambly le 17 mai 1698, pour atteindre Montréal le lendemain, les deux frères n’avaient d’autre choix que d’emprunter le même chemin qu'ils avaient utilisé en 1690 et 1691, soit le seul chemin reliant Chambly à Montréal via La Prairie!

Le 12 juin 1698, à son retour de Québec, Pieter Schuyler se trouve en présence de Louis-Hector de Callière gouverneur militaire de Montréal. La petite seigneurie de Longueuil est directement face à lui sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent et la seigneurie de La Prairie, elle, est à une lieue et demie (7,3 km) au sud-ouest.

Pourtant, plutôt que de traverser à Longueuil, le chemin de retour vers Chambly passera via La Prairie, seul chemin existant d’alors, le « Chemin royal de Chambly ».

Selon l'article no 14 de L'Acte de Capitulation de Montréal, les dirigeants et officiers de la Nouvelle-France se devaient, avant de quitter la colonie, de remettre aux Britanniques « et de bonne foi, toutes les cartes et plans du pays », ce qui fut accordé.

Celles-ci servirent immédiatement à Jonathan Carver, cartographe et capitaine colonial du Massachusetts, pour la confection de sa carte de l'île de Montréal et de ses environs publiée le 7 octobre 1763. Le capitaine Carver situe et nomme explicitement le « Chemin de Chambly » comme étant le seul et unique chemin reliant Chambly à Montréal via La Prairie. (A Particular Survey of the Isles of Montreal ). dit « from The French Surveys » ce qui en fait une carte du Régime français).

Un siècle plus tard en 1863, le British War Office publie une carte de la rive-sud de Montréal basée sur les relevés que le général Charles Gore avait réalisés en 1837. En effet, 75 ans après la Conquête cette carte indique que tous les chemins allant vers l'intérieur des terres à partir des villages de Varennes, Boucherville et Longueuil sont classés comme étant impraticables en été, ce sont tous des « winter roads ». Le chemin de Longueuil est aussi classé comme étant devenu un « planked road », chemin de madriers aplanis et rondins à utiliser à vos risques et périls. Sur cette carte de Gore, le seul chemin qui se rend à Chambly et Saint-Jean en 1837, en été comme en hiver, est toujours le chemin de La Magdeleine de La Prairie, le vieux « Chemin royal de Chambly ».

La nouvelle carte topographique en couleurs de « Data & Imagery Open Street Map » nous indique avec précision « l'hydrographie présumée » où étaient situées ces grandes zones marécageuses autour de Chambly et de la vallée du Richelieu. Et surtout, cette carte indique comment en 1665, les soldats du régiment de Carignan pouvaient éviter ces marécages comme l'ont toujours fait, sur une période d'une décennie (1668-1678), près de 300 Iroquois convertis migrants entre Gandaouagué près d'Albany et Kentaké près de La Prairie-de-la-Magdeleine.

En conclusion, il y a une belle unanimité entre la science moderne et tous ces nombreux cartographes: les Français Samuel de Champlain et Levasseur de Néré, le Hollandais Samuel Johannes Holland, les Anglais John Montressor et le général Charles Gore, l’Allemand Ludwig Cancrinus ainsi que l'Américain Jonathan Carver. Tous s’accordent pour situer le tout premier « Chemin de Chambly » entre le fort Chambly et La Prairie!

Après avoir roulé ma bosse comme assistante-réalisatrice en télévision à partir de 1994, ma soif d’apprendre et mon désir de réaliser des études à l’étranger me poussent à initier le programme d’Études hispaniques à l’Université de Montréal en 2001. En 2003 et 2004, je poursuis mes études au département de philologie espagnole à l’Universidad autónoma de Madrid tout en saisissant l’opportunité de ce séjour pour assister à des cours d’histoire qui ne sont pas disponibles à Montréal. Puis, j’obtiens une bourse espagnole de la Fondation Sánchez-Albornoz afin d’étudier la paléographie espagnole durant tout l’été 2004 au monastère Santo Tómas à Ávila (Espagne).

À mon retour à Montréal, je termine mon baccalauréat tout en complétant un certificat en archivistique à l’Université de Montréal (2006). Je réalise un stage aux archives des Sœurs Grises de Montréal en 2006 puis, je suis engagée à l’INRS-Institut Armand-Frappier (2006-2007) pour assister l’archiviste responsable dans le projet de mise en place d’un nouveau dépôt d’archives et l’organisation du déménagement des documents. En 2007, un poste de technicienne aux archives s’ouvre au sein de Univers culturel de Saint-Sulpice, la corporation chargée de veiller à la conservation des précieuses archives des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal. J’y travaillerai 13 ans avec deux collègues archivistes, c’est-à-dire jusqu’en 2020. Ce poste à Saint-Sulpice, qui était initialement de 3 jours hebdomadaires, me permet de travailler parallèlement, durant cinq ans, au Service des archives des Sœurs de Sainte-Anne à Lachine (2009-2014).

Et puis me voici ! Heureuse de pouvoir œuvrer au sein d’un organisme dynamique qui a à cœur l’histoire et la volonté de la faire connaître et qui sait toute l’importance que revêtent les archives historiques!

Chers membres,

À l’exception d’une brève reprise de nos activités au cours de l’été, nos locaux sont fermés depuis le milieu du mois de mars dernier et toutes nos activités ponctuelles ont été annulées. La perte de revenus engendrée par l’annulation de ces activités sera majeure.

L’année 2021 s’annonce difficile. Aussi longtemps que le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal demeurera en zone rouge, nos locaux devront rester fermés. Nous avons tous très hâte de pouvoir revenir à une certaine normalité afin de pouvoir remplir notre mission durant l’année qui vient.

Nous amorçons donc l’année 2021 en vous demandant de continuer à supporter votre Société d'histoire. Nous sommes actuellement à travailler sur plusieurs projets numériques; conférences virtuelles et élaboration d’une section réservée à nos membres sur notre site web. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien financier pour assurer le bon déroulement de notre mission.

Nous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes.

Stéphane Tremblay, président

Pour l'année 2021, le prix de nos abonnements demeure inchangé:

Abonnement individuel: 40$

Abonnement familial: 65$

Abonnement étudiant: 10$

Au jour le jour, novembre 2020

À cause de sa position géographique, proximité de Montréal et lieu de transit vers Saint-Jean-sur-Richelieu et le Richelieu, La Prairie a toujours été au carrefour des grandes voies de circulation. Depuis la création de la municipalité au printemps 1846, les élus municipaux ont dû œuvrer à répondre à de nombreux besoins souvent pressants : réseaux d’aqueducs et d’égouts, lutte aux incendies, sécurité publique, nouveaux modes de transport, voies de circulation, etc.

Pour réussir dans ce périlleux exercice où les intérêts privés s’opposent souvent aux intérêts du plus grand nombre, le conseil de ville devait, et doit toujours, obtenir le consentement des citoyens. Un exercice subtil et délicat où tout progrès consenti signifie une augmentation de l'impôt foncier. Toute décision jugée inadéquate est sanctionnée lors du prochain scrutin.

De plus, comme c’est le cas qui nous occupe ici, certaines innovations ne peuvent être réalisées qu’à la condition d’obtenir d’importantes subventions de la part des gouvernements provincial et fédéral. Le succès de ces requêtes étant souvent tributaire des allégeances politiques, l’exercice exige délicatesse et diplomatie.

Enfin, il arrive parfois que certains projets soient mis de l’avant parce qu’ils sont épaulés par des groupes de pression ou des individus militants.

Le boulevard Édouard VII

Ancienne piste utilisée par les Amérindiens, la première route qui reliait la côte Saint-Lambert à La Prairie était un chemin de terre peu carrossable qui longeait le fleuve. Par grands vents, la houle frappait les voitures et les obligeait à rebrousser chemin. En hiver, ce n’était guère mieux, la glace qui s’y formait et la poudrerie qui créait des bancs de neige rendaient la circulation très difficile.

En avril 1903, la « question des bons chemins » est de plus en plus à l’ordre du jour des discussions entre nos députés provinciaux. L’ensemble des élus sont unanime à admettre que pour assurer à nos campagnes tous les avantages au niveau des transports, il est nécessaire d’améliorer ou de transformer nos chemins ruraux de manière à en rendre l’usage plus commode à toute période de l’année.

Il faut avant tout convaincre les citoyens qu’il leur en coûterait moins cher de mettre les routes sous le contrôle de la municipalité que de les faire entretenir par des particuliers. D’où les nombreux tronçons de route payants. On ne pourra atteindre cet objectif qu’en maintenant, au-delà de toutes distinctions politiques, l’aide financière du gouvernement en faveur des comtés et des municipalités qui voudront bien prendre en charge l’amélioration de leurs chemins.

La situation est d’autant plus préoccupante qu’un phénomène nouveau envahit graduellement nos routes et va bientôt transformer l’Amérique. L’avènement de l’automobile crée une petite révolution. De 396 en 1908, en une décennie le nombre de véhicules va passer à près de 27 000 sur les routes du Québec. Poussiéreux par temps sec et boueux sous la pluie, en plus des clous tombés des fers des chevaux qui provoquent de multiples crevaisons, l’état des chemins impose un virage majeur de la part des gouvernements.

La situation à La Prairie

L’incendie du vapeur Laprairie au quai de la municipalité à l’été 1909 a privé les cultivateurs de la région d’un lien vital avec les marchés de Montréal. Les élus municipaux travaillent à convaincre un nouveau capitaine de vapeur d’assurer le lien fluvial avec Montréal. De plus, l’ancien chemin qui longe le fleuve depuis Saint-Lambert et qui date des débuts de la colonie est devenu difficilement praticable. En conséquence, l’absence d’une route convenable entre Saint-Lambert et La Prairie ainsi que d’une digue protégeant le chemin et la municipalité des inondations, prive La Prairie de tout espoir de développement.

Pourtant, depuis 1898, le pont Victoria comprend deux voies de chemin de fer et deux voies latérales à péage pour les véhicules et les piétons. Un service de tramway y est ajouté en 1908. Il n’y manque qu’une route fiable pouvant assurer des liaisons régulières avec la métropole.

À l’automne 1909, une délégation de La Prairie s’est rendue auprès du gouvernement fédéral duquel elle a obtenu la promesse d’une aide de 11 000 $ pour la construction d’une jetée qui s’étendrait de la rivière Saint-Jacques jusqu’au village, c’est-à-dire sur la partie inondable du chemin. Une promesse qui tardera à se réaliser.

Le plan des ingénieurs Boucher et Demers date de 1909. Le tracé proposé du futur boulevard commence au club de golf Ranelagh devenu le Country Club de Montréal en 1920. Ce tracé est plus éloigné de la rive du fleuve que l’ancien chemin de terre. Ce plan sera repris et modifié en 1912 par une autre firme d’ingénieurs.

Une route qui longera le fleuve

En janvier 1910, les maires des comtés de Laprairie et de Napierville présents au Ranelagh Club de Saint-Lambert à l’invitation du Dr Simard Georges-Aimé Simard, pharmacien, politicien, fondateur de la municipalité de Préville et homme d'affaires mort à Saint-Lambert en 1953., se sont montrés très intéressés par le plan de la future route présenté par les ingénieurs Boucher et Demers.

Dans la lancée de la croisade en faveur des « bons chemins », amorcée par La Presse à l’automne 1910, on projette de construire un boulevard qui, longeant le fleuve, relierait le pont Victoria à La Prairie et se poursuivrait jusqu’à Rouses Point. Ce serait la première des grandes routes provinciales.

« Mais, La Presse estime que les autorités gouvernementales ne bougent pas assez rapidement. En 1912, sa campagne pour l’amélioration de la voirie n’a rien perdu de sa vigueur et elle décide, par une initiative spectaculaire de retenir davantage l’attention de ses lecteurs : au coût de 30 000 $, elle fait asphalter les 15 premiers kilomètres d’une nouvelle route conduisant à la frontière. Pour sauvegarder son image, le gouvernement n’a d’autre choix que de prendre la relève. » Robert Prévost. Trois siècles de tourisme au Québec, Éditions du Septentrion, Sillery, année 2000, page 66

Selon le témoignage de plusieurs aînés de La Prairie interviewés au début des années 1980, la contribution de La Presse, bien qu’exceptionnelle, aurait été plus modeste. La Presse aurait plutôt fait construire à ses frais le premier tronçon d’une longueur d’un mille. C’est « le mille de La Presse » qui s’allongeait du club de golf à Saint-Lambert jusqu’au pont du ruisseau Simard (ancien ruisseau Yelle).

Dans les années qui suivirent, afin de desservir les cultivateurs, cette route a été complétée jusqu’à La Prairie. Ce prolongement a également permis aux briqueteries de La Prairie de fonctionner durant l’hiver alors qu’avant on n’y travaillait qu’en été. On l’appelait le « chemin d’en bas », mais son entretien en hiver a toujours été ardu à cause de la proximité du fleuve.

Une nombreuse délégation de citoyens du comté de Laprairie, dont le Dr S.A. Longtin maire de La Prairie et le Dr T.A. Brisson ancien maire, rencontre, en mai 1911, Joseph-Édouard Caron ministre provincial de l’agriculture. Le ministre Caron prendra la responsabilité du ministère de la Voirie lors de sa création en 1912. Sur la foi de promesses antérieures, les délégués croient pouvoir obtenir une aide de 90% pour construire la route projetée. La délégation apprend du ministre Caron que l’aide financière du gouvernement provincial sera plutôt de 75%. Le reste des coûts devra être assumé par les municipalités riveraines. Désireux de voir le projet mené à terme, M. Georges A. Simard, président du comité de la route de Montréal à Rouses Point, fait remarquer aux délégués que l’offre est généreuse.

L’année suivante, les rivalités politiques interviennent inévitablement dans le dossier.

En février 1912, M. Simard accuse la municipalité de la Prairie de montrer de la mauvaise volonté dans l’entreprise. En s’adressant au député conservateur Patenaude, il reproche au gouvernement fédéral d’avoir suspendu la construction de la digue indispensable à la poursuite des travaux de la nouvelle route. Faut-il voir là une lutte de pouvoir entre le comité de M. Simard et certains politiciens? Bien que La Prairie soit depuis longtemps un fief conservateur, autant sous le gouvernement Laurier (libéral) que sous celui de Borden (conservateur), le dossier de la digue tardera à se régler.

Ésioff-Léon Patenaude, né à Saint-Isidore, est élu, en 1908 et en 1912, député du Parti conservateur du Québec dans Laprairie. En 1915, sous Robert Borden, il passe à la Chambre des communes du Canada.

Au mois d’août suivant, nouvelle visite du maire à Québec afin de demander au gouvernement de faire commencer les travaux le plus tôt possible à l’intérieur des limites de la ville. On voudrait que le chemin soit construit sur le modèle en mineral rubber du « mille de La Presse ».

En mars 1913, le conseil de ville s’engage à contribuer à hauteur de 1 000 $ par mille de chemin dans la municipalité et à prendre à sa charge l’entretien du dit chemin. Dès septembre, les travaux sont en marche dans La Prairie.

Pourtant, en novembre, le nouveau ministre de la Voirie annonce en chambre que le boulevard Édouard VII Suite au décès de sa mère, la reine Victoria en 1901, le roi Édouard VII occupa le trône d’Angleterre jusqu’à sa mort en 1910. Il avait inauguré le pont Victoria en août 1860. serait terminé si ce n’était de l’incurie du gouvernement fédéral au sujet du tronçon de deux milles dans La Prairie, lequel ne peut être achevé parce que la digue tant réclamée n’est pas construite. Six mois plus tard, la situation n’a guère évoluée malgré les plaintes de la population, le bout de chemin en terre qui appartient au fédéral est toujours dans le même pitoyable état.

Le projet du tramway

À La Prairie tous ont hâte que le projet aboutisse et on veut davantage qu’un bon chemin. En ce même mois de novembre 1913, il est unanimement résolu que le Dr Brisson soit autorisé à prendre des options de la Succession Beaudry et Georges Dubois afin de pouvoir offrir un droit de passage de 30 pieds à la Cie des tramways électriques le long du boulevard Édouard VII. Au mois de janvier suivant, les élus municipaux adoptent un règlement de 24 longs paragraphes qui précise :

« Que la ville de Laprairie accorde par les présentes à la Montreal & Southern Counties Railway Company (1897) les permissions, droit, privilège, franchise et pouvoir, pour une période n’excédant pas vingt et un ans, à partir de la passation du présent règlement, le cinquième jour de janvier 1914, d’établir, construire, entretenir et exploiter, dans ladite ville de Laprairie, un chemin de fer électrique ou tramway à voie unique, avec les emplacements nécessaires […] »

« Que la compagnie devra commencer la construction de sa dite voie ferrée, dans un an, à compter, de la passation du présent règlement, pourvu qu’un droit de passage complet large de trente pieds et parallèle à route Édouard VII, depuis la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, à la Ville de Laprairie lui soit accordé gratuitement, et que le gouvernement fédéral construise la chaussée projetée depuis le lot no 33 jusqu’à la ville de Laprairie, et que la compagnie devra terminer et mettre en opération sa dite voie de chemin de fer dans deux ans à partir de la passation du présent règlement […] »

Notons que cette entreprise de tramway relie le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud via une voie qui lui est réservée sur le pont Victoria.

Insatisfait, en mars 1914, le maire demande au conseil s’il est favorable à l’élargissement du boulevard Édouard VII dans nos rues, car il serait avantageux de procéder alors que les travaux progressent. On propose donc d’envoyer une autre délégation de citoyens à Québec afin d’obtenir l’accord du gouvernement. Au final, c’est une demande écrite qui sera expédiée à Québec demandant de faire passer la largeur de 16 pieds à 24 pieds sous promesse d’une contribution de la ville à hauteur de 500 $ supplémentaires par mille.

Puisque le dossier traîne en longueur, on adresse une nouvelle requête auprès des Travaux publics à Ottawa afin que la digue et le rempart soient réparés au plus tôt.

Hélas, l’imbroglio au sujet de la digue s’éternise puisqu’en avril 1915 le journal Le Canada résume ainsi la situation : « Voilà trois ans que, à chaque session, le ministre des Travaux publics du gouvernement fédéral promet de faire compléter immédiatement le tronçon du chemin de Saint-Lambert à La Prairie qui doit faire aboutir à Montréal la route provinciale, appelée boulevard Édouard VII. »

« Pendant ces trois étés, des travaux ont été ébauchés sur ce tronçon de chemin, et des milliers de dollars ont été dépensés sans profit pour personne, sauf peut-être pour les amis de M. Patenaude, le distributeur du patronage fédéral du comté. »

Le dossier s’éternise

« On se plaint beaucoup de l’état du chemin Édouard VII entre le pont Victoria et La Prairie. Les travaux ont déjà coûté beaucoup d’argent, mais les plans n’ont pas été convenablement préparés, ou ils n’ont pas été convenablement exécutés; une grande partie du chemin est en ruine et ne peut être utilisée. Un chemin temporaire qui avait été construit à côté, paraît aussi avoir été mal conçu ou mal exécuté, et lui aussi est impraticable dans certaines conditions atmosphériques. Le résultat est que la valeur du chemin Édouard VII tout entier est réduite à néant, au moins quant à Montréal et son voisinage. »

On accuse donc M. Robert Rogers, le ministre fédéral des Travaux publics depuis 1912, de faire traîner les travaux en longueur. Sur ce, le conseil municipal adresse en ces termes une nouvelle requête au ministre Rogers, laquelle requête lui parviendra par l’entremise du député É. Patenaude :

« Ce conseil, après avoir étudié soigneusement cette question, croit de son devoir, dans l’intérêt public de soumettre respectueusement au gouvernement fédéral, la demande de cette modification, dans la largeur du chemin de vingt-quatre pieds à trente- cinq pieds pour mieux assurer l’utilité et l’efficacité de ces importants travaux.

Ce conseil s’engage à exproprier le terrain nécessaire à cet élargissement. »

Évidemment, il n’est ici question que de la partie appartenant au fédéral, c’est-à-dire la distance qui sépare la rivière Saint-Jacques du village de La Prairie.

Malgré tous ces soubresauts, le transport par autobus vers Saint-Lambert devient accessible en 1917.

Las des lenteurs administratives, en décembre 1919, le conseiller De Gruchy propose la résolution suivante : « Que cette corporation depuis plusieurs années n’a cessé de faire des demandes pour obtenir la construction du boulevard Édouard VII, la jetée et le prolongement de la ligne de tramway jusqu’à Laprairie. Que les circonstances paraissent favorables à la réalisation de ces projets, la ligne de la Montreal & Southern Counties Railway étant à une distance relativement courte de Laprairie (environ quatre milles), la section du Boulevard construite par le Gouvernement provincial étant pratiquement achevée, et la jetée en voie de construction depuis plusieurs années déjà. Que ce conseil voudrait bien pouvoir compter sur le bienveillant concours de tous ceux qui peuvent aider à la réalisation de ces projets, et plus particulièrement de l’honorable Georges Simard dont le travail a été particulièrement effectif dans le passé. »

Hélas, jamais le tramway ne se rendra à La Prairie.

Une fin précoce

Malgré la digue de béton érigée en 1922, durant les décennies suivantes l’entretien du boulevard a toujours été source de difficultés. Le responsable de la voirie pour le comté devait tous les printemps procéder à des réparations sur le pont enjambant la rivière Saint-Jacques. C’est que les glaces montaient sur le pont et endommageaient le parapet, le tablier et une partie du chemin.

L’inauguration du boulevard Taschereau en 1932 va délester le boulevard Édouard VII d’une partie des véhicules qui l’empruntent pour se rendre à La Prairie.

À compter de 1963, la route de campagne 3 (ancien boulevard Édouard VII) le long du rivage du Saint-Laurent est transformée en autoroute sur 22 kilomètres entre Longueuil et Candiac. La nouvelle autoroute 132, dont une partie repose sur l’ancien lit du fleuve, est ouverte à la circulation en décembre 1965. Ces travaux sonnent le glas du vieux boulevard construit un demi-siècle plus tôt.

Par contre, la partie du boulevard Édouard VII qui s’étend de la route 104 à Rouses Point via Saint-Philippe, Saint-Jacques et Napierville, existe toujours.

Avec l’arrivée de l’automobile et des nouveaux fous du volant au début du 20e siècle les autorités ont dû réagir rapidement afin d’assurer une circulation qui soit à la fois sécuritaire pour les conducteurs et pour les piétons. Avant même l’apparition des feux de signalisation et des panneaux stop vers 1920, les élus locaux ont vite compris qu’il fallait limiter la vitesse de ces bolides de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides.

C’est ainsi qu’en août 1915, le conseil municipal de La Prairie décidait de faire fabriquer des planchettes « comme avis ou indication aux automobilistes pour prévenir les accidents souvent causés par les excès de vitesse.

Ces planchettes pourront être achetées en émail ou construites en bois ou en tôle de 30 pouces carrés, peintes le fond en blanc et lettrées en anglais et en français comme suit : Speed limit et limite de vitesse : 9 milles à l’heure. »

En septembre de l’année suivante, le règlement no 25 stipulait qu’aucun véhicule moteur ne pourra circuler à plus de 14 milles à l’heure sur les rues du Boulevard, Sainte-Marie, chemin de Saint-Jean et Saint-Ignace. Toute personne prise à excéder cette vitesse sera passible d’une amende de 40 $ plus les frais. Une amende plutôt salée pour l’époque.

L’histoire ne dit pas de quelle façon on évaluait la vitesse des véhicules.

La Montérégie est passée en zone rouge au début du mois d’octobre et la plupart des lieux publics ont dû fermer leurs portes pour 28 jours. Le 26 octobre dernier, le gouvernement a prolongé cette mesure jusqu’au 23 novembre prochain. Nos locaux demeurent donc fermés au public et toutes nos activités (vente de livres usagés, visites guidées, club de généalogie…) sont annulées. La participation de la SHLM au congrès de chacune de nos deux fédérations (Fédération Histoire Québec et Fédération québécoise des sociétés de généalogie) a également été remise à des dates ultérieures. Nous sommes actuellement à évaluer la possibilité d’organiser une conférence virtuelle d’ici la fin de l’automne/début de l’hiver. Je vous invite à participer à la Semaine nationale de la généalogie (sous forme virtuelle) du 21 au 28 novembre sous le thème des pionniers de la Nouvelle-France.

Pour plus d’informations : https://www.semainegenealogie.com

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Stéphane Tremblay, président

M. Jonathan Trottier a accepté de combler le poste demeuré vacant au C.A. depuis l’élection du 25 août dernier.

M. Trottier a déjà été membre du conseil d'administration de la SHLM.

Au jour le jour, octobre 2020

Introduction

J’arrive bientôt à la fin de mon baccalauréat en histoire après presque trois années passées à l’Université de Montréal. C’est l’histoire de l’environnement qui a retenu mon attention et qui continue de nourrir ma passion pour la discipline en général. La plupart du temps, lorsqu’un historien rédige l’histoire, elle reflète souvent les enjeux de son époque. Quoi de mieux que de réinterpréter un moment pivot de l’histoire de La Prairie en ces temps incertains avec la Covid-19 et la menace des changements climatiques qui se fait de plus en plus pressante. Je vous propose ici une réinterprétation de notre histoire locale.

Urbanisation et environnement dans les années 70

La planification urbaine de l’environnement de La Prairie a commencé très tardivement en 1965 avec un premier plan directeur d’urbanisme. En effet, La Prairie était très peu organisée d’un point de vue d’aménagements urbains, s’étalant surtout d’est en ouest par rapport au fleuve Saint-Laurent dont les habitants considéraient, durant le 19e siècle et antérieurement, ce grand cours d’eau comme une richesse devant être exploitée plutôt que leur milieu de vie. Ce premier plan de trois pages ne proposait aucun agrandissement important du vieux village, mais plutôt une réorganisation sur papier de la ville en plusieurs quartiers distincts. Il faudra attendre une dizaine d’années plus tard pour qu’arrive un plan directeur d’urbanisme beaucoup plus ambitieux.

Parait alors dans l’édition du journal Le Reflet du mercredi 28 août 1974 l’annonce du nouveau projet de développement urbain à 300 millions de dollars par la compagnie GOREDCO (Gulf Oil Real Estate Development Co.) Claudette Houde, membre active de la SHLM, fait part d’un commentaire du ministre des Affaires municipales de l’époque sur le projet en question :

« Le ministre des Affaires municipales, le Dr Victor Goldbloom, s’est réjoui de la volonté de la Compagnie qui veut préserver et créer de nombreux espaces verts. Cette protection de l’environnement devrait pouvoir contribuer à une meilleure qualité de vie dans cette ville nouvelle que l’on veut une réponse réelle aux besoins des habitants. »

Dans son plan directeur, GOREDCO souhaitait améliorer la qualité de vie des habitants de La Prairie, urbaniser 2 600 acres supplémentaires sur tout le territoire de 10 510 acres dont 1 450 l’étaient déjà. De ces 2 600 acres, il était prévu que 520 acres seraient transformés en parcs et terrains de jeux, soit l’équivalent de 20%. Les promoteurs de GOREDCO avaient amené avec eux à La Prairie cette idéologie urbaine de nouvelle-ville, née aux États-Unis au début des années 60 et se voulant différents de l’organisation des banlieues traditionnelles d’après-guerre par sa vision « libérale, progressiste, et inclusive ». Cette idéologie amenait une conception nouvelle du rôle que devait avoir l’environnement dans la vie de banlieue :

« Like many American reformers, Rouse wholly believed in the ability of the physical environment to improve community and individual character. […] “We must believe because it is true, that people are affected by their environment-by space and scale, by color and texture, by nature and beauty; that they can be uplifted, made comfortable, important; become more productive workers, more agreeable clients, more expensive customers.” This belief in the effect of environment on character guided his new town’s design. »

Un aperçu de ce que devait être La Prairie à la fin du projet de GOREDCO.

Par sa vision moderne et futuriste de la banlieue, le projet fut accueilli avec bienveillance autant par les politiciens fédéraux que par les provinciaux et municipaux de l’époque. Deux jours seulement après l’annonce du projet, un éditorial paru dans Le Reflet l’appuya fortement tout en s’attaquant à une éventuelle opposition citoyenne.

« Avec la publication du rapport sur le plan de développement de La Prairie par la compagnie GOREDCO, les éternellement sceptiques qui peuplent notre vieille cité en prennent pour leur rhume. […] Rien n’est ménagé pour allier le sain environnement de la campagne à la proximité des services […] De nombreux obstacles restent à surmonter, dont l’adhésion de la population n’est pas le moindre. […] Il serait regrettable qu’il divise une population dont il ne veut que servir les intérêts. »

Cette opposition se concrétisa finalement durant la campagne électorale de 1975 à La Prairie avec un opposant au maire sortant Jean-Marie Lamoureux, soit Roméo Brisson. Il avait comme slogan « GULF ne doit pas décider de la planification de La Prairie » et sa plateforme consistait à donner plus de pouvoir à la ville en matière d’aménagement en y renforçant les corps municipaux. Néanmoins, Lamoureux se fit réélire, donnant raison ainsi aux partisans de la ville nouvelle. Une majorité des acteurs de La Prairie désiraient donc voir ce grand projet se concrétiser. Les politiciens allaient de l’avant en faisant la promotion qu’une meilleure vie citoyenne allait de pair avec un bel environnement, mais ils espéraient aussi que La Prairie puisse obtenir une certaine indépendance par rapport à Montréal grâce au raccordement futur aux réseaux techniques.

Dans son plan directeur, GOREDCO mentionne qu’elle a travaillé avec la Direction générale de l’urbanisme du Ministère des Affaires municipales pour élaborer trois schémas d’aménagements possibles à atteindre. Tous ces schémas ont comme points communs l’accroissement démographique et le raccordement de la population aux réseaux techniques dans le but de favoriser une plus grande indépendance pour La Prairie.

En effet, la ville fut autrefois une seigneurie possédant un immense territoire qui comprenait les territoires actuels de Brossard, Candiac, Delson, Saint-Philippe et Sainte-Catherine. Les années 50 vont voir la création de nouvelles municipalités comme Brossard (1958) et Candiac (1957), encadrant La Prairie sur deux côtés. Les villes de Longueuil, Saint-Bruno de Montarville, Brossard, Boucherville et Châteauguay virent leur population augmenter entre les années 60 et 90, surtout grâce à la construction d’infrastructures comme l’autoroute 132 et le développement du boulevard Taschereau. Ces différentes municipalités avaient toutes accès à des ponts permettant de traverser le fleuve pour accéder à la métropole centre contrairement à La Prairie, ceci les rendant attrayantes pour les travailleurs.

Le plan de GOREDCO était alors prometteur pour les citoyens et l’administration municipale de La Prairie qui entrevoyaient un raccordement aux réseaux techniques dans les années 70. Trois raccordements majeurs furent pris en considération dans le plan d’urbanisation :

- la future autoroute 30

- l’aménagement et la modernisation de systèmes de canalisations et d’aqueducs couvrant tout le territoire urbanisé

- le rapprochement des développements urbains vers la ligne de service d’Hydro-Québec où les fils électriques seraient enfouis

Ce plan directeur offrait une solution pour faire face au long déclin que connaissait la ville depuis la fin du 19e siècle, après la construction du pont Victoria.

Un témoignage anonyme d’un citoyen de La Prairie de cette époque, publié dans Le Reflet, nous renseigne un peu plus sur les rapports que les Laprairiens entretenaient avec l’environnement et l’état de leur ville :

« Je suis un citoyen, payeur de taxes et j’habite le vieux La Prairie. Depuis des années, j’entends des plaintes sur mon quartier : les rues sont abîmées, les trottoirs sont rapiécés, on n’a pas de puisards pour l’eau de pluie, etc., etc. Depuis 5 ou 6 ans que les ingénieurs ont averti la Ville que notre système d’égout présente de sérieux dangers pour l’hygiène publique. Dans le vieux La Prairie, le système d’aqueduc date de 50 ans. À certains endroits, il y a encore des tuyaux de bois. Des bris de tuyaux d’égouts pourraient amener des infiltrations dans l’eau potable […] Un vieux système d’égouts et d’aqueduc c’est un peu comme une vieille auto, quand ça ne fonctionne plus ou mal il faut se résigner à changer même si ça coûte des sous. »

Un regroupement d’unités le long de la rivière Saint-Jacques faisant face en même temps à Montréal, se situant vers l’entrée ouest de La Prairie. On prévoyait donner un accès à l’eau aux occupants de ces unités, ainsi qu’un pont permettant de traverser de l’autre côté de la rivière.

Vue sur le lac de la Citière

Par sa position géographique stratégique par rapport à Montréal, La Prairie était donc une ville idéale pour le projet ville nouvelle. Ville idéale où pour réussir ce raccordement, il fallait procéder à une modernisation de l’ancien village ainsi qu’au drainage de la majeure partie des 2 600 acres prévu dans le projet d’urbanisation. Le plan directeur de GOREDCO comprend sept pages sur la façon dont la compagnie aurait procédé à la transformation de l’environnement. Un environnement composé en grande partie de milieux humides s’étalant au sud, à proximité des terres agricoles, où l’eau s’accumule en raison de la topographie plane du sol.

Le projet de GOREDCO eut pour conséquence directe une réaction presque immédiate du milieu culturel. Les discussions du projet avaient commencé bien avant 1974, soit en juillet 1972 où la compagnie mentionne à la page 9 de son plan : « En juillet 1972, GOREDCO était invitée à considérer l'aménagement d'un projet du type Restons à La Prairie. Dans les mois qui suivirent cette demande, une étude de praticabilité fut terminée, et en juillet 1973, GOREDCO concluait au bon mérite de cette proposition. » La même année (1972), la Société d’histoire de La Prairie vit le jour et amorça des démarches judiciaires avec le ministère des Affaires culturelles dans le but de sauvegarder et d’empêcher le déclin progressif du vieux La Prairie. Le 23 juillet 1975, l’arrondissement historique fut déclaré protégé en y établissant une zone tampon :

« Ces aires de protection ont été déterminées en 1974 afin de contrer, entre autres, un développement de type intégré (commercial / résidentiel) sur les terrains situés de part et d’autre du bourg. Comme évoqué dans le contexte, l’entreprise GOREDCO avait commencé en 1972 une série d’études pour l’implantation d’un ensemble autonome. Le zonage permettant à cette époque la construction d’immeubles de douze étages, le décret d’arrondissement a donc servi à protéger des perspectives visuelles sur le bourg et son principal point de repère, le clocher de l’église. […] On ajoute que : les critères 4 et 5 définissent un rayon prioritaire qu’il est indispensable d’englober dans les limites d’un arrondissement historique. Un certain dégagement autour du vieux secteur est à prévoir immédiatement, avant que les travaux de voirie et de construction ne détruisent l’impact visuel, et ne rendent impossibles les fouilles archéologiques. »

La réaction de la Société d’histoire a provoqué des limitations et des complications pour la compagnie dans l’aménagement physique de La Prairie ainsi que pour le raccordement et la modernisation d’un réseau technique, en l’occurrence celui des canalisations. Ce fut ce qui retarda, avec la récession économique de 1974, l’aménagement physique du territoire de la ville. Finalement, seul le quartier de la Citière put voir le jour selon le plan de GOREDCO, car en 1978, la compagnie abandonna l’idée des villes nouvelles pour se tourner vers des appartements « jardins ». Elle a donc vendu ses actifs de La Prairie au groupe Quint – Montréal Real Estate Development qui continua les développements urbains à La Prairie.

Subvention de Patrimoine Canada

En réponse à une demande de financement de la SHLM auprès de Patrimoine Canada, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu une subvention de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide aux musées, volet Fonds d’urgence relatif à la COVID-19.

Grâce à cette subvention, nous prévoyons l’embauche d’un ou d’une archiviste à temps plein pour une durée d’environ quatre mois. Le mandat devra se terminer avant le 31 mars 2021.

Rallye numérique

Le conseil d’administration de la SHLM a récemment reçu la confirmation que le projet de rallye numérique avait été accepté par la MRC de Roussillon et le montant de la subvention déposé.

Partagé par la Société d’histoire et le Musée d’archéologie de Roussillon, le principal objectif du projet est de mettre en valeur le caractère historique unique du site patrimonial de La Prairie.

Archénigma est un projet interactif qui permet de découvrir l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie de façon autonome, ludique et éducative. Deux rallyes, de 10 étapes chacun, seront diffusés à partir d’une application mobile, installée directement sur le téléphone intelligent des participants. Grâce à une série de questions, d’énigmes et de codes à résoudre, l’application utilise la position GPS du téléphone des participants pour les guider dans une quête qui les fera voyager à travers le temps et l’histoire du site.

Un partenariat a été conclu entre la SHLM et Desjardins Caisse La Prairie. Par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu, Desjardins nous offre un soutien de 3 000 $ pour compléter le changement du serveur de fichiers de la Société.

Afin de souligner l’aide exceptionnelle de Desjardins Caisse La Prairie envers la Société d’histoire depuis de très nombreuses années, ce logo apparaîtra à l’avenir sur tous les fonds d’écran des postes de travail situés dans notre local.

Cliquez ici pour la suite.

Suite à l’élection du 25 août dernier, un poste demeuré vacant au conseil d’administration a, depuis, été comblé par M. Jonathan Trottier qui agira à titre de 2e vice-président.

Cliquez ici pour la suite.

Au jour le jour, septembre 2020

Plaise aux généalogistes, suite à la lecture du livre de Maurice Vallée, « Le Régiment suisse de Meuron au Bas-Canada », nous avons retenu les noms de tous les soldats du Régiment de Meuron qui avaient eu un lien quelconque avec La Prairie.

Adolphe, Pierre : aubergiste né en Alsace vers 1787. Engagé en 1808, il fera partie de la 1ère et ensuite de la 7e compagnie. Licencié en mai 1816, après avoir reçu un lot dans le 6e rang dans le canton Grantham, il épouse Angélique Boulerice à Saint-Philippe en janvier 1819. Après la naissance de ses 6 enfants à Saint-Philippe, il ira s’installer à Saint-Valentin.

Benassio, Jean Dominique : originaire de Prato dans le Piémont en Italie. Témoin à La Prairie, le 24 janvier 1814, au mariage d’Alexis Rubin son compagnon d’armes.

Berlando, Nicolas : Natif d’Ath, en Flandres, enrôlé dans la 9e compagnie en novembre 1808. Épouse Josette Roy à La Prairie le 5 mai 1817. Témoin au mariage de son ami Jean Bénard, à La Prairie le 13 octobre 1817. Berlando s’installera à l’Acadie.

Bernard (Bénard), Jean-Baptiste : Originaire d’Orléans, enrôlé en 1808 dans la 7e compagnie et déserteur au 12 septembre 1814. Épouse Modeste Binet à La Prairie le 13 octobre 1817.

Blandin, François : Natif de Liège en Belgique, il s’engage dans la 3e cie en mai 1807. Parrain, le 8 novembre 1813, à La Prairie, au baptême de Protais-Chrétien Gisolom, fils du caporal Joseph Gisolom.

Boucke, Jean : Jardinier, natif de Casalbourgh en Italie, engagé dans la 5e compagnie. Il est décédé à La Prairie le 27 novembre 1813.

Casgrande, Jean : Soldat présent dans la 4e compagnie selon la liste de paie du 24 mars 1814 mais déclaré malade; licencié le 4 juin 1816 comme colon selon la feuille de paie du 24 juin 1816; marié à la Christ Church de Sorel, le 24 juin 1816, à Josette Fournier, de La Prairie, en présence de Peter Gaetz, sergent du Régiment de Meuron, de Jean Fillinger, de Louis Arnould et de plusieurs autres; résidant à Drummondville, fait baptiser à l'église Saint-Pierre de Sorel, le Il janvier 1817, une fille du nom de Geneviève âgée de trois mois et filleule de Joseph Granin (7) et de Geneviève Ducharme; parrain, le même jour soit le 11 janvier 1817, à l'église Saint-Pierre de Sorel, de Louise Leonais, fille de Vincent, cultivateur de Drummondville; fait baptiser à l'église Notre-Dame de La Prairie, le 18 juillet 1818, un fils du nom de Toussaint né le 16 et filleul de Toussaint Martin et d'Élisabeth Buisson; cordonnier, fait baptiser à La Prairie, le 1er juin 1820, une fille du nom d'Olive née le même jour et filleule de Paul Guérin et d'Isabelle Degongre; fait baptiser à La Prairie, le Il mars 1822, une fille du nom de Marie-Salomé née le même jour et filleule d'Amable Sainte-Marie et de Salomé Houle; fait inhumer à La Prairie, le 30 mai 1823, sa jeune fille Olive décédée le 29 à l'âge de trois ans selon le registre; fait inhumer à La Prairie, le 16 octobre 1823, sa jeune fille Marie-Salomé décédée le 15 à l'âge de huit mois selon le registre; fait baptiser sous condition à La Prairie, le 21 décembre 1823, un fils du nom d'Édouard né le même jour et filleul de Jean-Baptiste Fournier et de Marie-Flavie Houle.

Chevino, Jean-Baptiste : natif de Montante en Italie. Décédé à l’âge de 32 ans le 23 novembre 1813 et sépulture le 25 à La Prairie.

Cisany, Jacques : Témoin à La Prairie, le 10 janvier 1814, au mariage de son ami et compagnon d’armes Jacques-Joseph-Sébastien (Jacob) Contal.

Contal, Jacob : né le 19 juin 1783 à Perpignan, marié à La Prairie, le 10 janvier 1814, avec la permission du colonel François-Henri de Meuron-Bayard, à Josephte Kellerstein, fille de John Gotliek Kellerstein et de Louise Tifault, en présence de Louis Hitzentzemer, Jacques Cisany, Amable Lécuyer, John Gotlieb Kellerstein (père de l'épouse), Joseph Tremblay, François Barbeau, Gotlieb et Jean-Baptiste Kellerstein (frères de l'épouse) et Joseph Arcouette (beau-frère de l'épouse); présent dans la 1ère compagnie selon la liste de paie du 24 mars 1814; fait baptiser à La Prairie, le 15 novembre 1814, une fille du nom de Marie-Josette née le 14 et filleule de Guillaume Müller et de Marie-Louise Tifault; fait inhumer à La Prairie, le 17 novembre 1814, sa jeune fille Josette décédée le 15 à l'âge de deux jours selon le registre.

Dervino, Louis : déserteur à La Prairie au 25 octobre 1815.

D’hose, Jean-Baptiste : présent à La Prairie le 18 novembre 1816, au mariage de Jean Piller, ex-sergent.

Gérard, François : le 13 octobre 1817, est témoin à La Prairie au mariage de Jean Bénard.

Gilabert, Manuel : pendu comme déserteur, à La Prairie, le 2 novembre 1813

Gisolom, Christian : époux de Marie Blondetto, fait baptiser à La Prairie, le 8 novembre 1813, un fils du nom de Protais-Chrétien né le 6 et filleul du sergent François Blandin et de Catherine Briand.

Hubert, Joseph : fait inhumer, en tant que sergent de Meuron et en tant qu’époux de Maria Rosa Lopez, le 24 mars 1816, à La Prairie, un fils anonyme né, ondoyé et décédé à la maison le 23.

Keller, Jacob : aurait fait baptiser des enfants à La Prairie.

Keller, Joseph : à Saint-Philippe et l’Acadie.

Martin (Mertens), Jacob : marié à Clémence Meloche à Chambly le 26 août 1814. Vers la fin mars 1815, naissance d’un fils du nom de Joseph qui décède le 19 décembre suivant et qu’il fait inhumer à La Prairie le 20 du même mois.

Merlet, Jean : natif de Reybury en Bavière, décédé, à La Prairie, le 4 ou le 5 novembre 1813 à l’âge de quarante ans. Sépulture le 6 novembre.

Montanary, Paul (Paolo) : son petit-fils, Ambroise-Napoléon-Paul Montanary, courtier à Montréal, épouse à La Prairie, le 1er août 1881, Blanche-Colombe Sylvestre, fille du marchand général Hyacinthe Sylvestre et de Marie Foisy. Ambroise-Napoléon décède, sans descendance, à Montréal le 27 avril 1931, emportant avec lui le patronyme Montanary.

Pierre, Antoine : le 23 septembre 1816, il épouse à La Prairie Catherine Daigneau, fille d’Antoine et de Catherine Bisaillon. On le retrouve par la suite à Saint-Philippe.

Piller, Jean : sergent licencié résidant a Montréal, le 18 novembre 1816, il épouse à La Prairie Marie-Anne Donais, fille de François et de Marguerite Rhéaume de La Prairie. Marie-Anne Donais décède à l’âge de 24 ans et est inhumée à Saint-Philippe le 26 octobre 1817.

Raymond (Rémont, Remond), Antoine : natif de Genève, sergent au premier bataillon de la Milice d’Élite et incorporée, à La Prairie le 23 mai 1814, il épouse Archange Lebert, fille de feu François et de Marie-Anne Sansoucy Cette liste des soldats de Meuron en lien avec La Prairie est tirée de : Vallée, Maurice. Le Régiment suisse de Meuron au Bas-Canada, Société d’histoire de Drummondville, 2005. 378 pages. Ce livre fait partie de la collection de la bibliothèque de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Recherche par Gaétan Bourdages.

Raymond (Rémont, Remond), Joseph Marie Alexandre : boulanger à Saint-Philippe durant un certain temps. Sergent de Meuron, marié à Saint-Philippe près de La Prairie, le 12 mars 1817, à Angélique Gosselin, fille d'Ignace Gosselin et d'Angélique Auger, de La Prairie, […] reconnaissant au registre deux enfants, Marie- Louise, née le 2 décembre 1814 et Alexandre, né le 30 août 1816; […] fait baptiser à l'église de la Nativité de La Prairie, le 2 mars 1821, une fille du nom d'Angélique née le 1er et filleule d'Étienne David et de Denise Marassé; […] fait inhumer à La Prairie, le 4 février 1825, sa jeune fille Geneviève décédée le 3 à l'âge d'un an selon le registre; parrain, à La Prairie, le 15 mai 1828, d'Alexandre Pagnuello, fils de Joseph. Sa fille Marie-Louise épouse à La Prairie, le 1er octobre 1832, Hyacinthe Guérin, fils de Claude Guérin et de Pauline Marie dit Sainte-Marie de Saint-Constant, en présence de Claude Guérin, père de l'époux, Lozime Guérin, frère de l'époux, Antoine Marie, Paul Brossard et Joseph Guérin, oncles de l'époux, Alexis Delauney, Michel Giovanette, Joseph-Marie- Alexandre Raymond lui-même, père de l'épouse. […]

Rubin, Alexis : natif d’Ivrée au Piémont, Avec la permission du major William Wauchope, le 24 janvier 1814, il épouse, à la Prairie, Thérèse Thibault, fille de Joseph et de Louise Levitre de Saint-Ours. À La Prairie, le 25 mai 1814, il signe comme témoin au mariage d’Antoine Rémont (Raymond).

Vanlingen, John : originaire de La Haye en Hollande. Époux de Maria Thérèsa Bossuetino; fait baptiser à La Prairie, le 5 décembre 1813, une fille du nom de Catherine née le même jour et filleule du prêtre J. B. Boucher et de Marie- Catherine Charbonneau. fait inhumer à La Prairie, le 7 décembre de la même année, sa fille Catherine décédée le 5. Second sergent major, il fait inhumer à La Prairie, le 18 décembre 1813, sa femme Marie-Thérèse Bossuetino décédée le 16 à l'âge de vingt-et-un ans.

ANNEXE :

Liste de quelques miliciens ayant participé à la guerre entre 1812 et 1815 et qui habitaient La Prairie en 1875 alors que le parlement du Canada adoptait, soixante ans plus tard, une résolution leur accordant une indemnité globale de 50 000 $. Chacun des survivants éligibles reçut la somme de 20,00 $.

Il a été reconnu à l’époque que la grande majorité de ces hommes, âgés en moyenne de 83 ans, vivaient dans l’indigence.

Pierre Brassard a servi à Longue Pointe.

Pierre C. Duranceau, sergent sous le colonel McIntosh.

J.B. Niding chez les Voltigeurs.

Jacques Poupart, soldat dans le 4e bataillon.

Alexis Poupart au régiment de Boucherville.

Paul Rackenpack chez les Voltigeurs.

J. B. Rousseau chez les Voltigeurs.

N.D.L.R. Dans la parution de novembre 2016 de ce bulletin, j’ai publié un article intitulé « La Caisse Desjardins de La Prairie fête ses 66 ans » dans lequel je désignais le mauvais édifice comme ayant été le premier local de la Caisse. Mon article était en partie basé sur le récit de M. François Lamarre avec qui j’avais parlé à quelques reprises.

L’erreur était la suivante : M. Lamarre me désignait le 452, rue Saint-Paul comme ayant logé la caisse à l’origine. Or, lorsque je suis allé prendre la photo, je me suis rendu compte que le 452 n’existait pas. J’en ai déduit à tort qu’il s’agissait plutôt du rez-de-chaussée de l’édifice voisin (le 464 et non le 454) alors que les deux logements à l’étage n’ont pas de numéro civique. Dans un récent courriel, M. Lamarre insiste pour parler du 452 qui désigne la maison voisine du côté de Taschereau. Or il ne s’agit pas du 452, mais bien du 462, d’où la confusion.

Nous publions ici les informations complémentaires que M. Lamarre nous a fait parvenir récemment.

Le 464 (édifice en brique à deux étages) était la maison de mes parents Georges-Hector Lamarre et Fleurette Bernier. Mon père a fait bâtir cette maison et la famille l’a habitée jusqu’à la mort de ma mère en 2011. La petite maison d’à côté (le 462), que certains appellent « Maison Avon », était celle de mes grands-parents paternels, Hector Lamarre et Amanda Marsan. C’est cette maison qui a abrité le premier local de la Caisse Populaire de La Prairie.

Le premier gérant de la Caisse fut Jean-Marc Roy qui habitait à l’étage, avec son épouse, un petit appartement aménagé par mon grand-père. Ce dernier, qui était menuisier, avait fabriqué un comptoir qui était placé le long du mur de la salle à manger et qui était muni de roulettes permettant de la déplacer lorsque la Caisse était ouverte, soit les mardis et jeudis en soirée.

La table de la salle à manger recevait les boîtes avec les fiches des sociétaires sur lesquelles les transactions étaient notées manuellement. Lorsqu’un sociétaire voulait discuter affaires avec le gérant, ils passaient tous deux au salon. Tous les documents étaient conservés dans un gros coffre-fort qui était dans cette même pièce et qui « disparaissait » lorsque le comptoir était replacé le long du mur.

L’un de mes oncles, Aimé Lamarre, a toujours raconté comment il avait été étonné que le plancher de la maison ne se soit pas écroulé sous le poids de ce « safe ». Par la suite, la Caisse a déménagé rue Saint-Henri, exactement à l’arrière de ce premier emplacement dans la maison achetée par M. Gustav Schlegel.

Lorsque mon grand-père est décédé, ma grand-mère a vécu seule au 462 jusqu'à ce qu’elle vende la maison à sa fille, Henriette Lamarre, épouse de René Brisson. Plus tard, cette maison a été acquise par l'Avant-garde, un groupe d'entraide en santé mentale.

Au début de la pandémie, en mars dernier, nous avions dû annuler nos activités du printemps. L’assemblée générale prévue le 17 mars avait donc été remise à plus tard. Le 25 août dernier, cette dernière a pu avoir lieu virtuellement grâce à l’application Google Meet, une première à la SHLM. Selon nos règlements, pour respecter le quorum, nous devions compter sur la présence d’un minimum de 10 membres et nous étions finalement 16 membres pendant la réunion. Merci à tous et nous espérons pouvoir nous réunir « physiquement » lors de la prochaine assemblée générale en mars 2021.

Finalement, compte tenu de la réouverture graduelle du centre multifonctionnel Guy-Dupré et d’une possible deuxième vague, le conseil d’administration a décidé d’annuler toutes nos conférences jusqu’à la fin de l’automne. Nous aviserons de la suite des choses en janvier 2021. Nos locaux seront ouverts cet automne du mardi au jeudi jusqu’à nouvel ordre.

Je vous souhaite une belle rentrée et prenez bien soin de vous.

Stéphane Tremblay, président

Dans les lignes qui suivent, nous vous proposons un résumé des principaux sujets abordés ainsi que des décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 25 août dernier.

- Compte tenu des délais imposés par la pandémie et le report forcé de l’assemblée générale de mars dernier, une modification au règlement 3.1.3 (délai pour tenir l’assemblée générale) a dû être adoptée afin de rendre conforme la rencontre virtuelle du 25 août.

- Confinement oblige, l’activité devant souligner la bataille du 11 août 1691 a été annulée, ce qui permet une économie de 4 000 $. La même situation prévaut pour les conférences prévues à l’automne. Malgré l’emploi d’une guide étudiante au cours de l’été, on comprendra que les visites guidées aient été moins nombreuses qu’en temps normal, ce qui a réduit les revenus appréhendés.

- La prudence et la distanciation sociale imposent le report de la vente de livres usagés au printemps 2021, une perte de revenus d’environ 8 000 $. Malgré ces imprévus, les finances de la SHLM demeurent saines.

- Les trois membres du comité d’examen des états financiers ont été reconduits dans leurs fonctions pour l’année 2020.

- Élections : messieurs Stéphane Tremblay et Jean-Pierre Labelle ont été réélus au conseil d’administration. Un troisième poste en élection, demeuré vacant, devra être comblé par cooptation par le CA.

- Site web : après plusieurs mois d’attente, le module Biblio-Tek sera accessible sous peu. Autres changements proposés : que le bulletin Au jour le jour soit offert en ligne sous le format tabloïd et que plusieurs de nos banques de données soient accessibles à distance afin de faciliter la recherche historique via le télétravail.

C’est avec regrets que nous avons appris le décès de M. Martin Tanguay survenu à l'hôpital Charles-Le Moyne, le 21 mai 2020 à l'âge 58 ans.

M. Tanguay était un membre très actif à la SHLM depuis 2018.

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis.