- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions (3)

L'Intendant Hocquart évaluait encore en 1732 la profondeur du chemin seigneurial de Longueuil vers Chambly à « 55 ou 60 arpents » soit une distance de 3,5 km.

Avant lui en 1704, le grand voyer M. Jacques Levasseur de Néré nous avait fait une juste évaluation du reste du passage pour se rendre à Chambly; à savoir les 18 km restants. Cette distance consistait en un petit sentier où il y avait « quantité d'autres arbres abattus qui forment des embarras dans l'étendue de plus de trois lieues … » (14,5 km). Celui-ci était également parsemé de grands marécages infestés de moustiques … « les grands Étangs », étalé sur une distance d'environ 3,5 km. Certains étangs étaient assez vastes pour atteindre une longueur d'un «quart de lieue » (1,2 km) et ceux-ci devenaient facilement des bourbiers à éviter pour l'homme et sa monture car il pouvait « enfoncer dans l'eau et la boue jusqu'aux genoux » et où « les charrois s'enlisaient assez facilement ».

Nous apprenons également des écrits de monsieur De Néré que ce passage d'à peine « 5 ou 6 pieds de largeur » était un cauchemar pour quiconque était assez téméraire pour s'y aventurer. Ce passage dans le bois de Longueuil qui fait « courir risque aux voyageurs et à leurs chevaux de se casser les jambes … et qui n'a pas la largeur pour passer librement toutes sortes de voitures … ou charrois ».

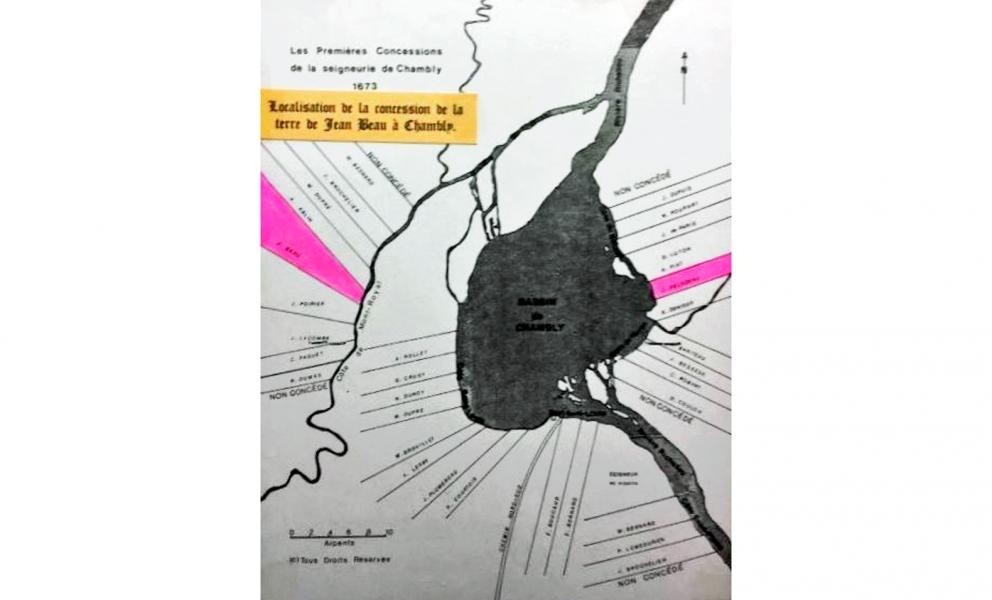

Si par bonheur le voyageur se rendait sain et sauf aux limites de la seigneurie de Chambly, près de la concession de Jean Beau (LeBeau) dit l'Alouette, mon ancêtre (voir la carte), il lui restait encore un obstacle de taille … la « petite rivière (l’Acadie) qu'il faut traverser sur des arbres …». Donc, en 1704 Monsieur De Néré nous confirme qu'il n'y a toujours pas de pont à Chambly; il faut être équilibriste ou funambule pour traverser la rivière l’Acadie. Heureusement pour nos pionniers, en 1732 le projet de Monsieur Hocquart favorisant un chemin en direction de Longueuil resta lettre morte.

Vingt ans plus tôt, ayant reçu le mandat de remédier à cette déplorable situation de communication entre le fort de Chambly et Montréal, le grand voyer Monsieur de Néré, affirmait que le chemin de La Prairie était beaucoup « plus praticable » et que celui-ci « quoique plus long d'une demi-lieue (2,4 km) y soit travailler, sans perte de temps, afin d'en faire un chemin à charrois ». Ce qui fut fait … allant même en 1739 à faire bonifier le Chemin de La Prairie en très grand « Chemin du Roy » de 24 pieds de largeur Grand règlement de voirie de 1706 – Jugements du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, V: 238 par un autre Grand Voyer à savoir, Jean-Eustache LaNoullier de Boisclerc qui était, comble de l'ironie, sous les ordres de l'Intendant … Monsieur Gilles Hocquart.

- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions (4)

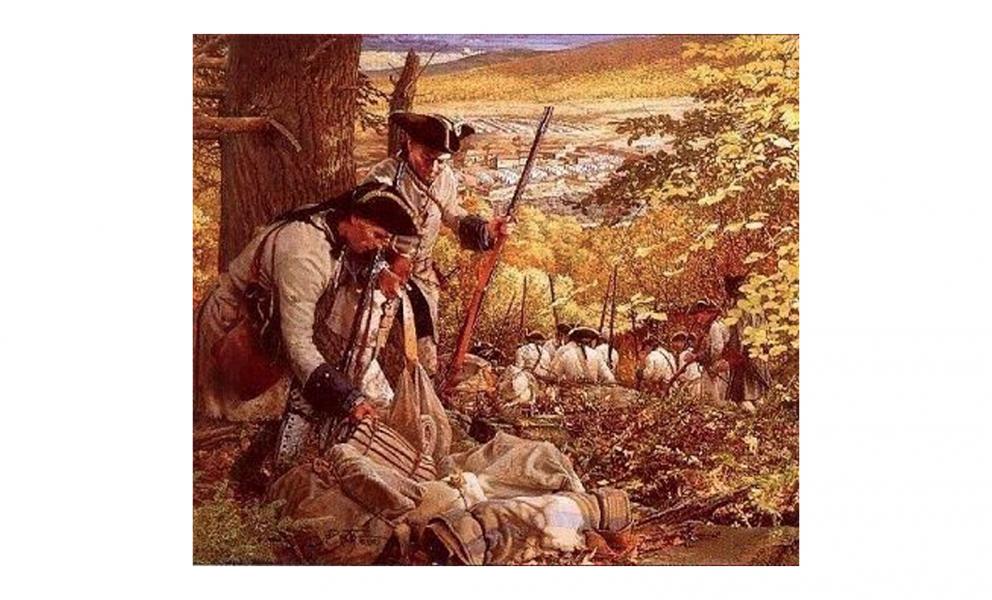

Une vingtaine d'années plus tard, vers la fin de la guerre de conquête en août et septembre 1760, les troupes françaises de l'Île aux Noix et de Saint-Jean ont retraité par le grand « Chemin de la Magdeleine » pour se rendre à La Prairie Mémoires de James Johnstone de Moffat, lieutenant de la Marine – LAC – MG 18 – J 10, F L'armée d'environ 1 500 soldats sous le commandement du Brigadier-Général Jean-Georges Dejean de Roquemaure, tirait derrière elle plus d'une centaine de charrettes et de lourds canons sur ce chemin tout comme l'ont fait, quelques jours plus tard, les soldats britanniques du Général William Haviland Jenks, Diary of Captain Samuel Jenks, p. 28, September 8, 1760 . Celui-ci qui était arrivé en Amérique en 1757 avoua que lui et son armée du lac Champlain n'avaient jamais vu d'aussi beaux chemins ailleurs en Amérique.

Le texte de M. Hudon comprend une méprise assez commune sur ce qu'affirmait le Brigadier-Général François-Charles de Bourlamaque au sujet du « Chemin de Chambly ». Ce dont il est question c'est le petit chemin menant de Sainte-Thérèse vers La Prairie … et non un chemin (inexistant) vers Longueuil.

Le « Chemin de Sainte-Thérèse », était un raccourci situé à mi-chemin entre St-Jean et Chambly qui reprenait le grand Chemin du Roy de 24 pieds de largeur qui lui, reliait St-Jean/Chambly/La Prairie. (voir carte) Cette route secondaire est celle sur laquelle Bourlamaque se prononça en 1760 : « …dans l'état où est ce chemin, les gens de pied (soldats) y peuvent passer … » mais non pas le matériel roulant lourd qui lui passera par le Chemin du Roy pour se rendre à La Prairie-de-la-Magdeleine, dans la seigneurie des messieurs les Jésuites.

Ce qui importe pour cette analyse c'est qu'aucun militaire Français ni Anglais ne s'est rendu à Longueuil en 1760 ! Pourquoi ? Au départ il faut savoir que la distance entre Sainte-Thérèse et La Prairie n'était que de 20 km alors que, si un chemin existait pour se rendre à Longueuil, la distance aurait été d'environ 30 kilomètres.

Tout est clair lorsqu'on regarde de plus près la « carte de Murray ». Cette carte est au fait l'œuvre du célèbre Samuel Johannes Holland; ingénieur militaire pendant la guerre, il deviendra par la suite arpenteur-général de la nouvelle « Province of Québec ». Personne n'oserait mettre en doute les compétences de cet homme qui accédera deux ans plus tard au poste d'arpenteur-général de toute l'Amérique du Nord britannique. Cette carte très détaillée Carte sur une échelle de 2,000 pieds au pouce : environ 1 : 2,400. / Pendant la guerre Samuel Holland a eu comme apprenti James Cook qui deviendra par la suite un grand navigateur et explorateur, découvreur de l'Australie Occidentale, Hawaii, etc. Après la guerre, Holland eut aussi comme apprenti le jeune Joseph Bouchette, son neveu par alliance, qui d'ailleurs lui succéda comme arpenteur général du Bas-Canada nous indique aussi que dans la région de Chambly il y avait 201 familles et maisons ainsi que 299 hommes en mesure de reprendre les armes.

- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions (5)

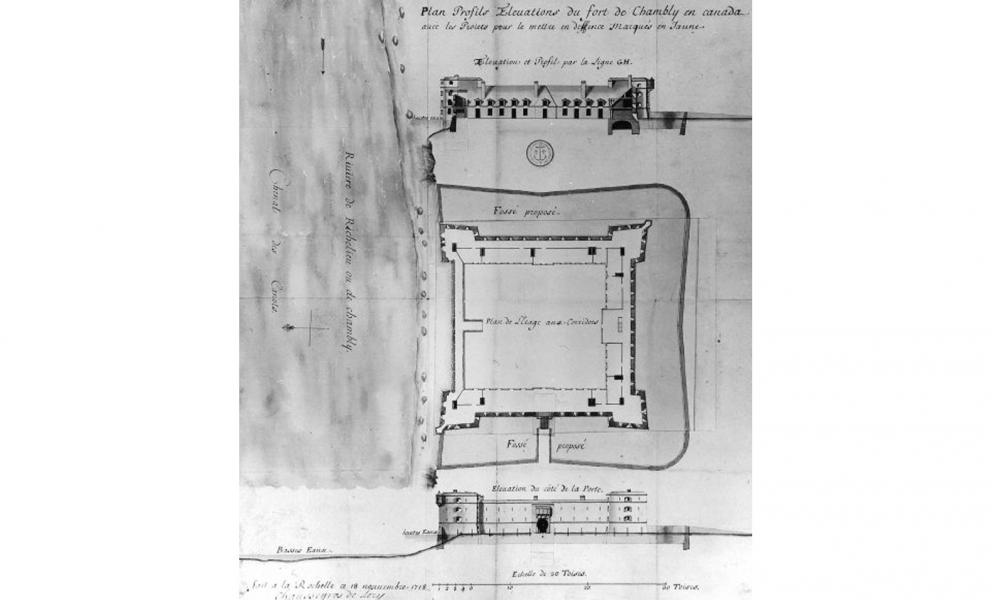

Mais en premier lieu cette carte nous indique que dans la région de Chambly, il n'y avait que trois chemins! Le grand « chemin de la Magdeleine », ce « Chemin du Roy » qui menait à la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine à partir de Saint-Jean /Chambly ainsi que le « chemin de Sainte-Thérèse ». Aussi, il y avait un autre vieux chemin en direction nord-sud qui, selon Holland, longeait la rive occidentale du Richelieu allant de Sorel jusqu'à St-Jean-sur-Richelieu … en passant, il va de soi, par Chambly. Ce dernier chemin avait le même tracé que celui emprunté à l'automne 1665, presque un siècle plus tôt, par une compagnie du Régiment de Carignan.

Nonobstant ce qui précède, cette carte est également très éloquente par ce qu'elle n'indique pas … à savoir un tracé d'une quelconque importance venant de la direction de Longueuil et qui aurait attiré l'attention du grand arpenteur général Samuel Holland. Même pas un seul tracé qui aurait pu être qualifié de « chemin » venant de Longueuil ? Et non ! Aucun chemin, ni sentier, ni piste, ni le plus petit passage dans la brousse de la moindre importance!

En conclusion, à la fin du Régime français le seul « Chemin de Chambly » qui existait est celui qui, depuis les premiers jours du Régiment de Carignan-Salières en 1665, reliait Chambly à … La Prairie ! L'autre hypothèse de « chemin » qui favoriserait Longueuil, n'est toujours qu'un vague passage « dans le bois » d'à peine « 5 ou 6 pieds de largeur », un passage à éviter pour ne pas « s'enfoncer jusqu'aux genoux » et se « casser les jambes » dans les « grands Étangs ».

NB : Le tracé du chemin « Longueuil / Chambly » qui existe de nos jours n'apparaîtra sur la carte de Joseph Bouchette qu'en 1815, soit 150 ans après la venue du Régiment de Carignan et après 50 ans de régime britannique. Ce nouveau tracé/route ne deviendra utilisable qu'au moment de la fondation, au milieu du 19e siècle, des villages/paroisses de Saint-Hubert et de Carignan et la venue du chemin de fer de la compagnie St. Lawrence & Atlantic Railway. Cette nouvelle route, le « Chemin de Chambly » d'aujourd'hui, traversera gaiement les anciens grands marécages sur un petit chemin ponté, un « Corduroy Road », construit vers 1836 avec des madriers de 12 pieds pour traverser ce qui était encore communément qualifié de « swamp ».

- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions

N.D.L.R. L’article de M. Albert LeBeau sur le chemin de Chambly paru dans le numéro d’avril a suscité quelques réactions. Nous publions ici le texte de M. Paul-Henri Hudon, ex-président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, suivi de la réponse de M. LeBeau.

À nos lecteurs d’apprécier.

Bonjour,

Je vous fais part de mes commentaires concernant un article de Albert Lebeau paru dans votre bulletin Au jour le jour. Commentaires adressés à l'auteur, à Réal Fortin, à Michel Pratt et à Marcel Fournier.

Cordialement, et sans être chauvin.

Paul-Henri Hudon, ex-président Société d'histoire de la seigneurie de Chambly.

Bonjour à tous,

Le chemin reliant Chambly à Longueuil

Tout est clair lorsqu'on lit la description qu'écrivait Levasseur de Néré en 1704 des chemins menant de Montréal à Chambly : « Il y a trois routes pour aller au dit fort de Chambly, savoir deux par terre qui traverse (sic) dans les bois, dont l’un passe par Longueuil et l’autre par La Prairie. On estime le dernier chemin le plus praticable quoiqu’il ne soit pas le plus fréquenté, parce qu’il n’y a pas de molières à passer. Comme dans ce premier (Chemin Longueuil-Chambly), ce qui dure pendant un grand quart de lieue à enfoncer jusqu’aux genoux, joint à une petite rivière qu’il faut traverser sur des arbres, sans compter quantité d’autres arbres abattus qui forment des embarras dans l’étendue de plus de trois lieues, ce qui est fort fatiguant en été. Car, pour l’hiver, on ne s’en aperçoit guère à cause de la quantité de neiges. Au reste ce chemin a cinq à six pieds de largeur.

Il n’en est pas de même pour celui qui passe par La Prairie, qui n’est qu’un sentier fermé qui, de tout temps, a été la route des Sauvages. Toutes ces incommodités consistent dans de petites pentes douces, cependant peu fréquentes. Il y a deux petits ruisseaux à traverser qui ne sont pas considérables. Il est plus long d’une demi-lieue que celui qui passe à Longueuil… Je trouve qu’il est important non seulement de le commencer, mais d’y travailler sans perte de temps afin d’en faire un chemin à charrois. »

La rivière de Richelieu est la troisième route. Elle passe devant Sorel duquel il y a en montant à Chambly 16 lieues… (Mémoire concernant le village de Chambly et de ses environs dont le plan a été levé sur les lieux en l'année 1704. France, AN, AC, Dépôt des fortifications des colonies, mémoire, no 495, pièce 32, folio 127. Cité dans Cyrille Gélinas, Le rôle du fort de Chambly dans le développement de la Nouvelle-France, 1983, p. 28).

- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions (1)

Le commandant Bourlamaque soulignait en 1760 : « On vous dira que ce dernier chemin (le chemin de Chambly) n’est pas praticable. Fausseté fondée sur l’intérêt des Jésuites qui voulaient faire un chemin dans la savane. (…) Dans l’état où est ce chemin, les gens de pied y peuvent passer. » (Cité dans Cahiers Gen-Histo, no 2, mars 1980, pages 43-44).

Cette autre information provenant de l'intendant Hocquart en 1732:

« Rien ne serait plus utile pour l’économie du roi et pour l’accroissement de cette colonie que de rendre praticable, été comme hiver, le chemin qui est tracé de Longueuil à Chambly. (…) Il coûte plus cher au roi d’envoyer des vivres au fort de Chambly par voie maritime, puisque la distance aller-retour par Sorel est de 60 lieues, tandis que par Longueuil, elle serait de 9 lieues. L’intendant Hocquart appuie : « Ce chemin fait jusqu’à la profondeur de 55 à 60 arpents. M. le baron de Longueuil pourra concéder en moins de deux ans toute la profondeur de sa seigneurie. Il lui sera aisé d’obliger ses nouveaux concessionnaires de faire et entretenir le dit chemin chacun devant sa terre… » (Cité dans Cahiers Gen-Histo, no 2, mars 1980, pages 43-48).

Aussi les premières terres concédées à Chambly le long du chemin de Longueuil dès 1724:

Le seigneur Jean-Baptiste Boucher de Niverville concède aux Frères hospitaliers (frère Germain), une terre ayant 8 arpents de front par 80 de profondeur, borné devant à la petite rivière de Montréal; bornée d'un côté à Bernard Létourneau, d'autre côté aux terres non concédées (23 septembre 1724, notaire Tailhandier). Le 1er février 1726, les Frères hospitaliers rachetaient les rentes seigneuriales. (Tailhandier). Une partie, ayant 147 arpents en superficie, de cette terre sera vendue par l’Hôpital Général (Marguerite d'Youville) à Amable-François Meunier dit Lafleur (Panet 15 mars 1768). Elle était bornée d'un côté au chemin de Longueuil et d'autre côté à Joseph Demers (Antoine Grisé, 5 avril 1780).

Amable Larocque occupera cette terre, à l'ouest du chemin Chambly).

Thérèse Lemoine-Despins, religieuse de l'Hôpital Général de Montréal, vend, en 1779, à François Daniel Gélinot de Chambly, pour 2 374 livres, une terre au nord-est du chemin de Chambly, bornée en profondeur à la ligne de Racine; bornée d'un côté aux terres de la Petite rivière de Montréal ; d'autre côté à …( ?) Appartenant à la venderesse par abandon et accord de M. de Niverville. La terre avait été vendue par Mme Youville, supérieure de l'Hôpital, à un nommé Latreille… Latreille n'ayant jamais rien payé .. elle fut reprise… Il s’agit ici du lot 103 au cadastre (François Leguay, 21 juin 1779).

Amable-François Meunier dit Lafleur, veuf de feue Louise Benjamin dit Saint-Aubin, déclare dans son inventaire posséder: une terre de 147 arpents en superficie, bornée devant à la Petite rivière de Montréal, derrière à François Gélinot, d'un côté à Joseph Demers, et d'autre côté au chemin de Longueuil.

- Au jour le jour, mai 2020

Le chemin « royal » de Chambly – réactions (2)

Devant le notaire Panet, le 15 mars 1768, pour la somme de 2 500 livres, Meunier avait acquis cette terre des sœurs de l'Hôpital Général, avec dessus une maison bien logeable de deux cheminées de pierre. Il s’agit ici du lot 121 qui longe le chemin de Chambly au nord-est (Antoine Grisé, 5 avril 1780).

L'auteur de l'article paru dans le bulletin Au jour le jour de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine n'a pas tenu compte de la particularité des terrains non encore défrichés en 1760 qui se situent en profondeur de la baronnie de Longueuil et qui s’appuient sur ceux en profondeur de la seigneurie de Chambly.

Le secteur qui entoure le (l'ex) Village historique de Carignan (lot 88) se trouve à la frontière entre la seigneurie de Chambly et la baronnie de Longueuil. Ces terres excentriques se trouvent donc dans l’arrière-pays ou dans les lots dits de concession. Les habitants de Longueuil désignent ces terrains inhabités par le nom de côte Noire ou des terres de la Savane. Ceux de Chambly parlent vaguement de la concession des Grands-Étangs. Ces noms évoquent des sols moins propres à l’exploitation, apparemment marécageux. Peu attirants pour les nouveaux colons, vu le drainage des sols à faire. Il se trouve que le chemin Chambly-Longueuil, dont l'entretien relevait des concessionnaires riverains, a été négligé, faute d'habitants. La carte de Murray ne recommande pas à ses voyageurs de passer par ce chemin Chambly-Longueuil.

Ce qui ne prouve pas que le chemin est inexistant.

La réponse d'Albert LeBeau: Longueuil ou La Prairie?

N'ayant pas eu assez d'espace dans le bulletin précédent afin d'inclure toutes les cartes et l'argumentaire nécessaires sur ce passionnant sujet pour les gens de notre région, je tiens à remercier Monsieur Paul-Henri Hudon pour être monté aux barricades avec sa contribution au débat.

Au départ, le lecteur doit savoir que M. Hudon, ancien président de la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly, s'est déjà prononcé sur le sujet du « Vieux Chemin de Chambly » en 2010 dans la revue Histoire Québec. Le vieux Chemin de Chambly » … Histoire – Québec, 2010 (Volume 16, No. 1) Mais, la base de son argument favorisant l'hypothèse d'un chemin en direction de Longueuil ainsi que sa conclusion, est une prémisse qui selon moi est fausse, à savoir que « ce chemin d'abord militaire, a été abandonné à l'entretien seigneurial » … et a tout simplement disparu par la suite. Cette prémisse infondée au sujet du chemin « construit » par le régiment de Carignan mène à une conclusion qui ne peut être qu'erronée pour ceux qui défendent cette hypothèse.

Les faits connus ainsi que plusieurs cartes militaires très précises sont incontestables, et nous portent à croire que ce petit chemin de Chambly vers Longueuil n'a tout simplement jamais existé … pendant le Régime français ! Au mieux, il n'y avait qu'un passage ou une piste dans « le bois » utilisé pendant les mois d'hiver alors que la glace recouvrait les grands marécages ou étangs qui séparaient Longueuil de la seigneurie de Chambly. Pour en savoir plus, c'est le cas de le dire … il faut sortir des sentiers battus.

En 1732, le nouvel intendant Gilles Hocquart affirmait qu'il voulait « rendre praticable été comme hiver » un passage vers Chambly. Comme nous tous, il savait qu'aux XVIIe et XVIIIe siècles les chemins seigneuriaux étaient limités au centre de la seigneurie et permettaient de n'atteindre que l'église paroissiale ou le moulin seigneurial.