- Au jour le jour, avril 1995

Érable à sucre

Parmi une dizaine d’espèces d’érables, au Canada, la plus connue est sans doute l’érable à sucre (Acer Saccarum) duquel, par incision ou entaille, on recueille la sève. Cette dernière produite, par étapes successives d’ébullition, le sirop, la tire, le sucre et le beurre d’érable.

L’érable à sucre croît particulièrement dans une zone géographique qui s’étend depuis le centre-ouest des États-Unis jusqu’aux provinces maritimes, en traversant une partie de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Angleterre.

En plus d’être consommés au naturel, les produits de l’érable sont utilisés en pharmacie, en gastronomie, en confiserie… Leurs qualités essentielles sont bien connues : potassium, magnésium, phosphore, manganèse, fer et plusieurs autres éléments s’y trouvent dans des concentrations nettement supérieures à celles du miel.

Bien avant l’arrivée des Européens, les Amérindiens connaissaient et savouraient la divine sève. Pour les Objibwés, le temps des sucres, c’était le “mois du sucre” ou la “lune d’érable”. Les Iroquois et, sans doute, d’autres Amérindiens utilisaient l’“eau sucrée” pour la cuisson du gibier.

- Au jour le jour, mars 1995

Dons (suite)

La pension, une charité

Avec les graves problèmes que le gouvernement fédéral et les provinces ont à affronter, les programmes sociaux de l'État-Providence sont remis en question. Il est intéressant de lire ce qu’en pensaient nos parlementaires d'Ottawa en 1927 :

Par un vote de 61 contre 14, la loi de pension de vieillesse est adoptée par la Chambre haute

Ottawa, 25 – La loi de pension de vieillesse a été adoptée hier (24 mars 1927), par un vote de 61 à 14, et l'amendement tendant à renvoyer le projet au comité a été défait, par un vote de 58 à 17.

Sir George Foster a déclaré que l'an dernier il avait voté contre cette mesure, mais cette année il votait en faveur, parce qu’elle a été approuvée par l'électorat et adoptée, une seconde fois, par les Communes. "C'est le devoir du Sénat d'étudier les lois et de les réviser, quand elles ne sont pas pratiques. C'est ce que le Sénat a fait, l'an dernier, quand il a fourni à la Chambre une occasion d'amender la loi, mais les Communes ont refusé de changer cette loi."

Sir Allan Aylesworth est absolument opposé aux pensions de vieillesse et n'approuve que les secours de l'État aux soldats et aux familles de soldats. Une pension est une charité. Pour cette raison, on ne devrait pas voter de pension aux ministres de la couronne.

Le sénateur Dandurand est convaincu que cette mesure est nécessaire. Les grosses compagnies comprennent cette nécessité, en votant des pensions pour leurs vieux employés. Les provinces ne sont pas forcées d'accepter cette loi. Il ne croit pas non plus que cette pension rendra les gens insouciants. En terminant, il ajoute qu’il espère que la conférence inter-provinciale rendra cette mesure adoptable pour tous les intéressés.

Inauguration cette nuit du téléphone automatique

Au début du siècle, l'inauguration du téléphone à cadran a été reçue comme une invention fort importante. Dire que nous en sommes aux communications informatisées d'Internet!

C'est au milieu de la nuit prochaine (5 avril 1925) à minuit que le système nouveau de téléphone automatique sera, pour la première fois, mis en opération à Montréal, dans le circuit Lancaster, nous a déclaré aujourd'hui, M.F.G. Webby, gérant à Montréal pour la compagnie de téléphone Bell.

Il a ajouté : « Tout est absolument complet, tous les changements sont faits. C'est à minuit exactement que tout l'échange Lancaster fonctionnera suivant le nouveau système automatique. Je tiens à dire que l'efficacité du système dépendra considérablement de l'habileté des abonnées à se servir du disque mobile recouvrant le cadran des lettres et des numéros. Nous avons envoyé des lettres et des brochures explicatives à tous les abonnées du circuit Lancaster. Nos agents se sont rendus chez tous les abonnées pour démonstrations publiques dans diverses églises, et chez diverses organisations de la ville.

Si nos abonnés ne sont pas encore familiers avec le nouveau système, nous sommes prêts à leur donner des démonstrations en tout temps soit à nos bureaux généraux, 118, rue Notre-Dame ouest, soit notre immeuble Lancaster, rue Ontario ouest, coin Saint-Urbain. Des arrangements ont été faits dans tous les échanges afin qu’il n'y ait aucune difficulté à faire des appels téléphoniques en partant du système ordinaire pour passer par le système automatique ou vice versa (…)

Je désire enfin insister auprès des abonnés pour obtenir leur pleine coopération, et j'insiste spécialement sur la nécessité pour eux de consulter notre index téléphonique avant de faire des appels afin de s'assurer qu’ils demandent les bons numéros. » M. Weber termine en disant : « L'installation du système automatique est le plus grand changement qui se soit fait dans le service du téléphone à Montréal. »

- Au jour le jour, mars 1995

Généalogie de la famille Perron (suite)

Léopold Perron

Né à La Prairie le 10 Juin 1928, issu d'une famille de 14 enfants (9 filles, 5 garçons), Léopold a fait ses études à La Prairie. Très jeune il dut abandonner ses cours pour aider ses parents. Son cheminement l'amena à 16 ans, comme beaucoup de jeunes de son époque, chez un cultivateur qui l'engagea au salaire de 1,50$ pour sept jours et ce, durant un an et demi.

À dix-huit ans, il entrait à la briqueterie « La Prairie and Tiles » (Saint-Laurent) avec un salaire de 0,37$ de l'heure. Après deux ans, il se retrouve à l’Hôtel La Source avec une rémunération plus généreuse. En 1950, il peut s'acheter une automobile Ford et fait du taxi avec son oncle Amédée Perreault. En 1951, Charles Lajoie l'engage comme journalier, par la suite comme cascadeur sur les pistes de courses de plusieurs provinces; il glissait dans le feu et faisait passer un véhicule sur son corps. En 1953, un accident en faisant la cascade du feu met fin à sa carrière d'homme de spectacle forain.

En 1954, le corps de police de La Prairie accepte sa candidature. Il sera plus de 35 ans au service de la population de La Prairie, gravissant les échelons de policier à chef-intérimaire; il était en charge du département des enquêtes criminelles lorsque la retraite le convie.

Toujours actif, il décide de se lancer dans la politique municipale, où il représente les gens du quartier No 6 depuis 1991 à titre d'échevin.

Daniel-François Peron dit Suire

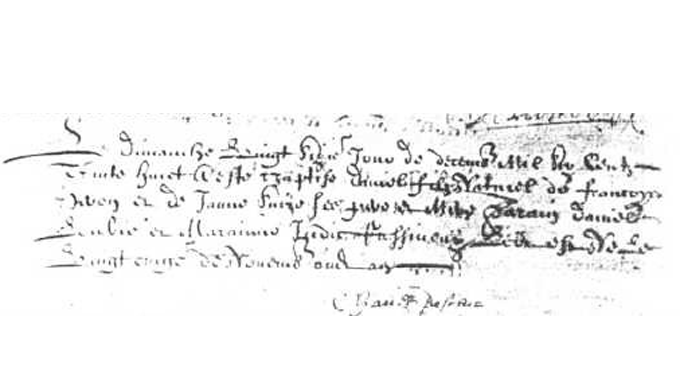

Né à La Rochelle, le 25 novembre 1638, enfant naturel de François Peron, marchand, et de Jeanne Suire, tous deux de foi calviniste, François Peron dit Suire est baptisé le dimanche 26 décembre 1638.

L'acte de baptême, ci-dessous, fut retracé dans les registres de l'état civil protestant de Dompierre-sur-Mer et de Bourgneuf après six ans de recherche. Les parents de Jeanne auraient-ils souhaité voiler ainsi une naissance hors mariage?

Un peu avant la naissance, le 5 novembre 1638, François fait cession et transport de ses droits et actions à Jeanne devant le notaire Gastureau.

François Peron, riche marchand de la Rochelle – centre calviniste actif- né en septembre 1615, ne s'est jamais marié. Jeanne Suire épousa Nicolas Bernard, catholique et portefaix de métier.

C'est à bord du Taureau que l'ancêtre Daniel-François franchit l'Atlantique pour la première fois en 1657 comme représentant de commerce. Rentré à La Rochelle après quelques mois, son père lui donne une procuration pour le représenter en Nouvelle-France. Il se rembarque sur l'Aigle Blanc en 1663 pour se fixer définitivement dans la colonie.

Pour s'établir dans la colonie et y épouser Louise Gargotin, une fille du Roi, il dut abjurer la foi Calviniste ce qui mécontenta tellement son père que celui-ci le déshérita et le priva de la procuration de ses affaires en Nouvelle-France en apprenant la nouvelle. Daniel-François, ne perdit rien, son père étant décédé cousu de dettes.

Le couple se fixa à l'Ange-Gardien et eut six enfants: Antoine, Marie, Marie-Madeleine, Jean, Anne et François.

- Au jour le jour, mars 1995

Généalogie de la famille Perron

| Christian et Suzanne | ||

|

Léopold Perron Françoise Jacques |

Christ-Roi, La Prairie 14 septembre 1957 |

Joseph Jacques Léa Montreuil |

|

Armand Perron Lucille Larivière |

La Prairie 03 septembre 1919 |

Hylas Larivière Ernestine Martel |

|

Wilfrid Perron Emma Heins |

La Prairie 06 novembre 1888 |

François Heins Mathurine Charade |

|

Joseph Perron Philomène Saint-Denis |

Saint-Philippe de La Prairie 12 août 1856 |

François Saint-Denis Claire Lacaille |

|

Joseph Perron Marie-Anne Bousquet |

Saint-Philippe de La Prairie 20 juillet 1818 |

Joseph Bousquet Marie-Anne Vasseur |

|

Joseph Perron Marie-Élizabeth Monet |

Saint-Philippe de La Prairie 14 janvier 1793 |

François Monet Josephte Surprenant |

|

Joseph Perron Félicité Tremblay |

Petite-Rivière-St-François 13 janvier 1768 |

Louis Tremblay Ursule Simard |

|

François Perron Marie-Charlotte Bouchard |

Petite-Rivière-St-François 07 février 1746 |

François Bouchard Marguerite Simard |

|

Antoine Peron Jeanne Tremblay |

Ange-Gardien 15 janvier 1691 |

Pierre Tremblay Jeanne Achon |

|

Daniel-Frs Peron dit Suire Louise Gargotin |

Château-Richer 26 février 1664 |

Jacques Gargotin Françoise Bernard |

|

François Peron Jeanne Suire |

La Rochelle |

André Suire Marie Rault |

|

Jean Peron Marie Pineau |

La Rochelle, Aunis, Charante-Maritime, France |

- Au jour le jour, mars 1995

Dons

La Presse, 100 ans d'actualités 1884-1984, Les Éditions La Presse, 334 pages. Don de Madame Jacqueline Pigeon-Moquin.

Ce volume offre un rappel quotidien des événements qui ont fait l'histoire sur une période de 100 ans. Jeunes et moins jeunes y retrouvent le récit de mille et une « petite histoire » qui, avec le recul du temps, nous aide à comprendre l'aujourd'hui. Nous en reproduisons quelques exemples et nous vous invitons à venir au local de la S.H.L.M. feuilleter cet album tellement intéressant.

Nouvelle machine de Ford et Edison (p. 126)

Détroit, 13 – On rapporte ici, que Henry Ford, Thomas A. Edison et autres financiers, sont à considérer sérieusement le projet de mettre sur le marché une nouvelle voiture électrique des plus perfectionnées, ne pesant que 1000 livres et pouvant être détaillée à $1 000. Parmi les plus grandes améliorations apportées à cette auto, on mentionne l'addition d'un petit moteur à gazoline dont le seul but serait de faire fonctionner une dynamo qui pourvoirait au rechargement continuel des accumulateurs. Ceci permettrait à la machine électrique d'entreprendre des voyages aussi longs que ceux que peut faire la voiture à gazoline ordinaire. Si cette rumeur est bien fondée, il n'y a pas le moindre doute que la nouvelle machine gagnera en peu de temps une popularité extraordinaire. Cela se passait le 13 mars 1920.

Aujourd'hui, en 1995, on n'a pas encore tout à fait réussi à produire des automobiles mues à l'électricité pour le grand public et pour de longues distances À l'IREQ (Hydro-Québec) les chercheurs collaborent avec plusieurs pays et il semble qu'on est pas tellement loin d'atteindre le but désiré.

- Au jour le jour, mars 1995

Création d’un logiciel

Suite à la mise sur pied d'un système de classement pour les archives de la société d'histoire, en conformité avec les règles des Archives nationales du Québec, de nombreuses personnes sont présentement impliquées à la conception et à la réalisation d'un logiciel permettant un meilleur contrôle et facilitant la consultation de celles-ci. Basée sur les règles de description des archives du même organisme gouvernemental (Archives nationales du Québec) la création d'un tel instrument de travail a pour but d'uniformiser la documentation d'un organisme et de le doter en même temps d'outils de gestion efficaces. Une fois que le logiciel sera fonctionnel et facilement opérable, la S.H.L.M. a l'intention de le commercialiser, la principale clientèle ciblée étant bien sûr les sociétés d'histoire du Québec.

- Au jour le jour, mars 1995

Voeux

Madame Yvonne Laplante a dû faire un séjour à l'hôpital, la S.H.L.M. lui offre ses meilleurs voeux de prompt rétablissement et de bonne santé.

- Au jour le jour, mars 1995

Souper annuel

Vous voudrez bien noter que cette année le souper annuel des membres de notre Société aura lieu au Complexe St-Laurent de La Prairie le 22 avril 1995. Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain communiqué.

- Au jour le jour, mars 1995

Conférence

Notre conférencier du mois de mars sera Monsieur Michel Létourneau, architecte.

Monsieur Létourneau est professeur à l'Académie internationale de Design de Montréal, il est co-auteur du livre "La Nativité de La Prairie", il a aussi participé à la réalisation du livre "La Prairie Images d'hier".

Président de la Fondation Royal-Roussillon pour la protection du patrimoine, Michel Létourneau nous entretiendra sur le régime seigneurial dans la M.R.C. de Roussillon (1635-1854). Les 11 municipalités de la M.R.C. sont issues de quatre seigneuries-mères: La Seigneurie de La Prairie (1667), de Châteauguay (1673), du Sault St-Louis (1680) et de Lasalle (1750). Il nous démontrera comment se définissait ce régime seigneurial dans la vieille France et son adaptation à un nouveau monde où tout reste à faire.

Monsieur Létourneau nous présentera des personnages importants qui sont intervenus en faveur du développement du gouvernement de Montréal, dans le contexte difficile de guerre franco-iroquoise.

Suite à la persistance du bourg de Montréal et à l'intervention du régiment de Carignan Salières, une paix temporaire avec les cinq nations iroquoises favorise l'implantation de nouvelles seigneuries sur la rive-sud de Montréal. Sans prétendre illustrer toute l'histoire de ces seigneuries, Monsieur Michel Létourneau tentera de faire ressortir les événements importants, de situer les domaines seigneuriaux, leurs manoirs et leurs moulins.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer, mercredi le 15 mars à 20 heures, aux locaux de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine situés au 249 de la rue Sainte-Marie, dans le Vieux-La Prairie. L'entrée est gratuite, pour renseignements, vous pouvez téléphoner au 659-1393.

- Au jour le jour, février 1995

L’archéologie dans le Vieux-La Prairie, un patrimoine à découvrir, une richesse à préserver (suite)

IV L'arrivée des Blancs, période historique

• A l'arrivée des Blancs au XVIIe siècle, ceux-ci occupent le sol du lot 94. Ils érigent une palissade et construisent leurs habitations. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des vestiges architecturaux dans les couches d'habitations fin XVIIe siècle, 1667 à …

• Ces vestiges permettent de documenter certains modes de vie domestique en Nouvelle-France à cette époque. Ce type d'information archéologique est très rare au Québec.

• L'arrondissement historique de La Prairie est une enclave dans la Ville de La Prairie grandissante. Ce site historique permet de conserver l'identité culturelle de La Prairie.

V Protéger, mettre en valeur le site 94 et le Vieux-La Prairie

• Le Vieux-La Prairie, plus particulièrement le site du lot 94, est d'une grande valeur patrimoniale. Ce que les fouilles de l'été 1994 ont permis de découvrir permettent de deviner ce qu'on pourrait découvrir dans l'avenir.

• Les citoyens se doivent d'agir en "police" du patrimoine. Les élus municipaux devraient établir des programmes permanents de recherches et de sauvegarde.

• Il ne faut pas oublier que le patrimoine enfoui est une richesse non renouvelable. Il s'agirait d'établir une programmation d'inventaires archéologiques systématiques et de mettre en place certains outils de gestion. Ceci ne signifie pas des budgets astronomiques mais requiert une politique éclairée et efficace.

Soulignons la présence de 3 conseillers de la Ville de La Prairie à cette conférence de M. François Véronneau: Mme Louise Tremblay, M. Léopold Perron et M. Claude Taillefer.