- Au jour le jour, novembre 1998

Nouvelles

Invitation spéciale

Une invitation spéciale est lancée à tous les membres et amis (es) de la Société historique de La Prairie le 25 novembre prochain. Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le site Internet de la SHLM. En effet, de nombreux changements y ont été apportés dernièrement. Nous vous parlerons de ces changements et des nombreux projets de votre Société. Comme plusieurs ont pu le remarquer, le bulletin Au Jour le Jour paraît maintenant à chaque mois sur le site et la section Éducation a été complètement refaite. Nous vous parlerons entre autres du projet éducatif Dialogue avec l’histoire dont nous vous avons déjà fait part dans des bulletins précédents. La présentation se fera sur grand écran et nous commenterons les différentes sections du site.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer le 25 novembre 1998 à 20h00 au local de la SHLM au 249 de la rue Sainte-Marie dans le Vieux La Prairie. On vous y attend.

Une histoire de cœur pour l’an 2000

Comment la Société historique de La Prairie de la Magdeleine peut-elle se préparer au 21e siècle? Quelles stratégies d’action la SHLM peut-elle choisir face à l’an 2000? Nous, stagiaires en intervention psychosociale de l’U.Q.A.M., vous invitons cordialement à une journée d’animation et d’échange sur l’avenir de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine : dimanche le 29 novembre, au siège social de la SHLM, de 9h30 à 16h30.

S’il vous plaît, veuillez confirmer votre présence en téléphonant au 659-1393 avant le 23 novembre 1998.

Madge Brizard, Manon Charbonneau et Françoise Lemay

Renouvellement de la carte de membre

Pour la plupart d’entre vous, il est maintenant temps de songer au renouvellement de votre carte de membre de la Société historique de La Prairie de La Magdeleine, pour l’année 1999. Dans un contexte de compressions budgétaires, nous sommes dans l’obligation de solliciter un apport plus substantiel de nos membres. Les frais de cotisation pour la carte de membre pour l’année 1999 sont maintenant de 25,00 $.

- Au jour le jour, novembre 1998

À noter dans votre agenda!

N'oubliez pas de renouveler sans tarder votre de carte de membre! La Société historique de La Prairie a besoin de votre appui financier.

Nouvelle cotisation : 25,00 $

- Au jour le jour, novembre 1998

Les églises de la Nativité de La Prairie (2)

Nous poursuivons ce mois-ci avec le deuxième article portant sur les églises de La Prairie. Comme nous l'expliquions dans l'article précédent (septembre), il s'agit d'un extrait de la correspondance que la Société historique de La Prairie a échangée avec les étudiants de l'école La Magdeleine (La Prairie) dans le cadre du projet Dialogue avec l'histoire.

Aujourd'hui je vais te parler de la deuxième église de La Prairie qui a été construite en 1705. Comme je l'avais dit dans ma dernière lettre, la première église était de bois. En 1702, la pourriture avait déjà commencé à faire son œuvre. De plus, suite au traité de paix signé avec les Iroquois en 1701, de plus en plus de colons venaient s'établir à La Prairie. La vieille église était devenue trop petite, il fallait en construire une nouvelle.

Cette nouvelle église sera faite en pierre. A partir du 18e siècle, on commença de plus en plus à construire les églises dans ce matériau en Nouvelle-France. Elles pouvaient ainsi mieux affronter les rigueurs de notre climat et être moins sujettes aux incendies. On fit appel à Gilbert Maillet, un maçon de Montréal, pour la conception et la construction de l'église. Malheureusement, on n’a aucun plan de celle-ci. Ceci est peut-être dû à la coutume de l'époque qui voulait que le maître maçon soit à la fois l'architecte et l'entrepreneur. Il construisait donc à partir de modèles déjà établis sans avoir recours à des plans. Avec l'aide des habitants de La Prairie, M. Maillet construisit une église rectangulaire de 80 pieds de long par 30 pieds de large avec une élévation de 20 pieds. La façade présentait un œil-de-bœuf (fenêtre ronde) et deux portes. Les murs étaient épais et percés de quatre fenêtres. L'intérieur était modeste, un plancher de bois, des murs crépis et blanchis à la chaux. Au début, la toiture était recouverte de bardeaux. Un siècle plus tard, le bardeau sera remplacé par le fer blanc à cause des risques d'incendie. Les premières années, les fenêtres furent couvertes de papier ciré. Une pratique courante à l'époque car la vitre était rare. C'est pourquoi les contrevents ou volets de planches s'imposent pour fermer les fenêtres. Toutefois, le curé Gaschier fera don de 500 carreaux de vitre après 1708. On ne sait pas si l’église avait un clocher les premières années. Un document de 1713 parle de dépenses importantes relatives au clocher. On ne sait si c'est pour la construction d'un premier clocher ou pour la réparation de l'ancien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un à partir de cette date. L'alignement de cette seconde église est différent de la première, en ce que la façade regarde vers le fleuve. Elle est donc perpendiculaire avec l'église actuelle.

L'église sera réparée et agrandie à plusieurs reprises. En 1725, on ajoute deux chapelles latérales (chapelles Saint-François-Xavier et du Rosaire) ainsi qu'une abside semi-circulaire où se retrouvera le chœur. On passe donc d'une église rectangulaire à une église ayant la forme d'une croix latine, un modèle de plus en plus populaire au 18e siècle. De plus, une sacristie attachée à l'abside viendra compléter le tout. En 1774, l'ajout de bas-côtés de part et d'autre redonne une forme rectangulaire à l’église. Une tour pour le clocher sera ajoutée en façade en 1784. Enfin, une nouvelle sacristie viendra s'additionner à l'ancienne en 1813. Finalement, l'église sera démolie en 1840 pour faire place à la troisième, celle qu'on peut voir encore de nos jours.

- Au jour le jour, novembre 1998

Journal d’un curé de campagne (Partie 1)

L’abbé Florent Bourgeault fut curé à La Prairie de 1877 à 1891. Durant son séjour il rédigea une véritable chronique des principaux événements qui marquèrent sa vie de pasteur (Faits et gestes de La Prairie 1877-1890) et dont la Société historique possède une retranscription. Tout y est : incendies et incendiaires, maladies contagieuses, accidents, fêtes religieuses, vols, eau montée, chemin de fer etc. Nous vous proposons ici quelques extraits représentatifs du style du rédacteur et des mœurs de l’époque.

Incendies d’origine douteuse…

27 juin 1880 Tentative d'incendie chez Pierre Martin marchand coin des rues St Joseph et St Ignace (Fausse nouvelle). Des témoins dignes de foi rapportent que pendant la nuit du 26 au 27 juin 1880 J. B. Cusson (Denis et Ménard Demers charretier étant de patrouille aperçurent vers 2 h. du matin du 27 Dimanche, deux hommes dans les environs du hangar attenant au magasin de Pierre Martin coin sud des Rues St Joseph et Saint Ignace en face de la masure du magasin des Sauvageau : que les hommes prirent la fuite à l'approche des hommes de guêt qui veillaient cette nuit on ne dit par l'ordre de qui, mais sans doute par ordre secret du conseil ce qui devait se faire toutes les nuits et que lorsqu’ils furent disparus, les hommes qui veillaient comme ci haut trouvèrent une botte de paille imbibée d'huile de charbon dans un carreau du hangar (back store, comme disent nos Canadiens qui parlent anglais en français on devrait dire en arrière du magasin) de Pierre Martin dont on a parlé. Le feu parrait-il n'avait pas été mis par faute de temps, il eut été mis et réussi, il aurait pu faire bien du mal sur les deux côtés de la rue St Ignace et on ne peut prévoir où il serait arrêté à moins qu'il n'eut été aperçu à temps. – C'est la 6e fois en 5 semaines q. le feu est mis où sur le point d'être, ou prend accidentellement. […] Une seule fois les jours – 5 fois la nuit et dans des circonstances telles qu'il y a évidemment la main d'un incendiaire en ces différents cas excepté la manufacture de marbre (premier incendie de la triste liste qui précède) qui a pu brûler par accident, vu qu'y avait travaillé le jour même de l'incendie. (sic)

Le ruban de Saint-Amable…

[…] Dans le même temps le feu menaçait les maisons de la rue St Joseph dont les dépendances n'étaient pas éloignées du foyer du désastre et le vent soufflait toujours un peu du Sud-Est faisant craindre et avec raison pour toute la rue St Louis entre la rue St Jacques et le bord de l'eau et pour la rue St Ignace et pour tout le Village pour tout dire. – les charbons enflammés mettaient le feu partout. – On travaillait et on priait. La pompe placée à la rivière fonctionnait assez bien quoique ses boyaux fussent un peu troués. La Sr Victoire fit mettre le ruban de St Amable resté intact à l'autre extrémité de la rue sur la maison de veuve Nicolas Riel en bois et située tout près de celle d'Olivier Lefèbvre q. brûlait en même temps on jetait dans le brasier des médailles de St Joseph et de St Benoît.

Pour ma part me tenant à l'encontre du vent et du feu avec un ruban de St Amable entre les mains je promettais à ce Saint que si le vent changeait de direction de manière ~ ce que l'incendie ne s'étendit pas plus loin je chanterais une grande messe d'action de grâce en son honneur et ferais avec ma paroisse une procession solennelle – en temps convenable le tout avec ma permission et sous la direction de Mgr l'Evêque du diocèse me proposant si c'était possible de faire porter à la Procession le tableau de St Amable qui était autrefois dans notre paroisse église puis dans la Sacristie et q. en ce moment est à Mtl chez Besillac pour être réparé et à ce moment le vent se mit à souffler légèrement du Nord Ouest et le Village était sauvé, (Je faisait cette prière et cette promesse depuis le commencement de l'incendie et j'invitais tout le monde à prier). La maison de Vve Nicolas Riel défendue par le ruban de St Amable et des efforts persévérants fut sauvée et avec elle celle de Samuel Doré faisant le coin Sud-Ouest des rues St Jacques et St Louis ayant la face sur la rue St Louis et avec elle furent sauvées toutes les maisons de la rue St Louis de la rue St Jacques […]

L’eau montée…

24, 25, 27, 28 Août 1885 Grande inondation à L.P.

L'eau a commencé à envahir les terrains du Fort Neuf et du Village dans la journée du 21 Août – les 22 et 23 elle a augmenté mais lentement. Le soir du 23 et dans la nuit du 23 au 24 au matin l'inondation a pris des proportions stables q.' a fallu songer au sauvetage. Le 24 au matin a 4h. L'eau avait envahi tous les endroits bas, elle était rendue dans la rue de l'Ange Gardien au coin du parterre du Presbytère avoisinant l'emplacement de Cardinal Fils. Elle était rendue dans la rue St Ignace près de chez J.B. Normandin boucher; elle avait envahi partiellement l'ancien chemin de S. Jean et la rue St Joseph de la rue S. Jq. au marché. Mais elle continua à monter jusqu'à 2h p.m. alors elle avait atteint la plus grande hauteur à la quelle elle s'est élevée cette année. Elle était, alors de 15 po. plus haute qu'elle n'était jamais vue de mémoire d'homme.

De fait elle n'était jamais venue dans le Presbytère depuis qu'il est bâti en 1848. Le hangar de grain était ainsi que l'écurie du presbytère réputé à l'épreuve de l'inondation. Et pourtant à midi l'eau entrait dens le presbytère et à 2h. il y en avait 5 po au moins sur le plancher du bas dans la partie qui n'a pas été haussée. Dans le hangar à grain 6 po, dans les écuries 15 po. L'eau était 18 po. du coin du perron de l’église qui regarde la rue de l'Ange Gardien et le parterre du presbytère dans la rue de l'Ange Gardien, elle s'étendait jusque vis-a-vis le coin du Couvent de la Congrégation, voisin de la maison de Julien Brossard (autrefois Moise Brossard). Les chaloupes s'attachaient au trottoir devant la maison du marchand Hyacinthe Sylvestre. Dans la rue Ste Marie les chaloupes s'attachaient devant l'auberge d'Édouard Mc Neil. Dans la rue St Ignace l'eau était rendue au coin de la maison de J. Baptiste Racine (Yve). Dans la rue St Lambert devant la maison de Lionard Gibeau dans la rue St Frs Xavier elle arrivait a l'Académie – dans la rue Du Port elle était au coin de la Providence avoisinant la Chapelle de N.- D.des Sept. Douleurs. Quant à l'Anc. che. S. Jean la rue Ste Clotilde la rue Ste Ursule le rue S Jq. la rue S. J. la rue S. Louis et les parties des autres q. n'ont pas été nommées comme ne souffrant pas de l'eau ils ne dormaient avec la commune la plus grande partie du Fort Neuf St Lambert et le bas des Prairies et tout ce qu'on appelle le Domaine et pour mieux la vallée de la Rivière S. Jacques jusque près de la Fourche qu'une mer à perte de vue.

- Au jour le jour, octobre 1998

Un bouillon! Quel bouillon?

Notes sur l’auteur Jean de Valrennes (Frère Ernest Rochette)

Ernest Rochette, F.I.C., religieux enseignant, (1895-1983) a œuvré la majeure partie de sa vie à La Prairie. Homme de grande culture et reconnu pour sa compétence d’éducateur, il a publié plusieurs volumes à l’usage des enseignants. Membre fondateur de la Société historique de La Prairie en 1972, il a mis ses talents d’écrivain à la diffusion de l’histoire de La Prairie sous plusieurs facettes. Utilisant de nombreux pseudonymes, dont celui de Jean de Valrennes, il nous fait connaître dans le texte qui suit un mets traditionnel de La Prairie en soulignant la fête que ce bouillon accompagnait.

On pouvait dire autrefois que la ville de La Prairie se distinguait par ses briqueteries, ses inondations, l’uniformité des terres environnantes, les schistes de son sous-sol, la simplicité de ses habitants. De plus, si la Provence, en France, a sa bouillabaisse, La Prairie a ses bouillons. Je m’explique.

« Le Club de Chasse et pêche » donne un bouillon sous peu, me dit-on un jour, vous y viendrez? »

– Oui, certes répondis-je; et j’achetai un billet séance tenante.

On était à la mi-novembre. Quelques jours avant l’événement, j’en parlais à des compagnons de travail pour constater que tous avaient leur billet en poche. La réunion s’annonçait un succès.

On en était venu à confondre la réunion elle-même que l’on appelait « bouillon » et le mets principal ou unique du souper, le traditionnel BOUILLON. Mais qu’était-ce que ce fameux bouillon!

Je me promettais bien de faire des observations minutieuses afin de donner à mon épouse tous les renseignements possibles sur ce mets des dieux.

Nous étions convoqués pour 8 heures du soir, mais j’étais rendu une bonne demi-heure avant le temps désigné. Je voulais tout voir, tout examiner.

Tout en bavardant, et en brûlant des cigarettes, on prenait place autour des tables disposées à cet effet, et couvertes de hors-d’œuvre, de pain, de beurre, de céleri, d’olives, etc… Et comme on peut aussi commander une bière, on ne manque pas de le faire, les organisateurs ayant prévu qu’à un moment donné, les convives pourraient éprouver la soif.

Un fumet caractéristique montait du sous-sol de la salle de l’école où on avait préparé le bouillon et où s’achevait la cuisson. On échangeait des regards entendus. « Qui prépare le bouillon », demanda l’un de mes voisins? C’est Benoît, répondit aussitôt l’un des organisateurs. Un autre ajouta en connaisseur : « Il n’y en a pas comme lui pour préparer un bon bouillon ».

Les marmites fumantes furent bientôt montées et disposées sur des petits chariots avec les bols à soupe dans lesquels le bouillon est toujours servi. Et jusqu’à épuisement du fameux bouillon, on passera ainsi deux, trois, quatre fois et plus. On en offre tant qu’il y en a.

Le régal terminé, on cause quelque peu; on va complimenter Benoît pour son bon travail, on s’assure qu’il recevra une gratification de la part des organisateurs et l’on entre tôt à la maison, où l’on parlera du bouillon. Parfois, sur un coin de table, on jouera une partie intéressée avant le départ. La salle est déserte à 10 heures 30 minutes; le bouillon est terminé. S’il arrivait – la chose est plutôt rare – qu’une quantité importante du précieux bouillon restât, les RR. Sœurs de la Providence en recevront le lendemain matin afin d’en faire bénéficier les vieillards de l’Hospice et les pensionnaires de l’Institution. Et en dégustant le bouillon, certains vieillards diront d’un air entendu : « Oui c’est un vrai bon bouillon; Benoît a la vraie bonne recette pour ce faire; qu’il veuille bien la transmettre à l’un de ses fils, à Bernard par exemple, afin que toujours le bouillon de La Prairie soit apprécié. À La Prairie, le bouillon, cela fait partie des traditions ».

Mais que met-on à mijoter dans les marmites pour obtenir le délicieux bouillon? Voici, grosso modo ce que j’ai pu obtenir de renseignements :

La vraie recette…

a) 8 poules bien coupées en moreaux plutôt petits; les os peuvent demeurer, les convives les disposent dans une petite assiette pendant la dégustation;

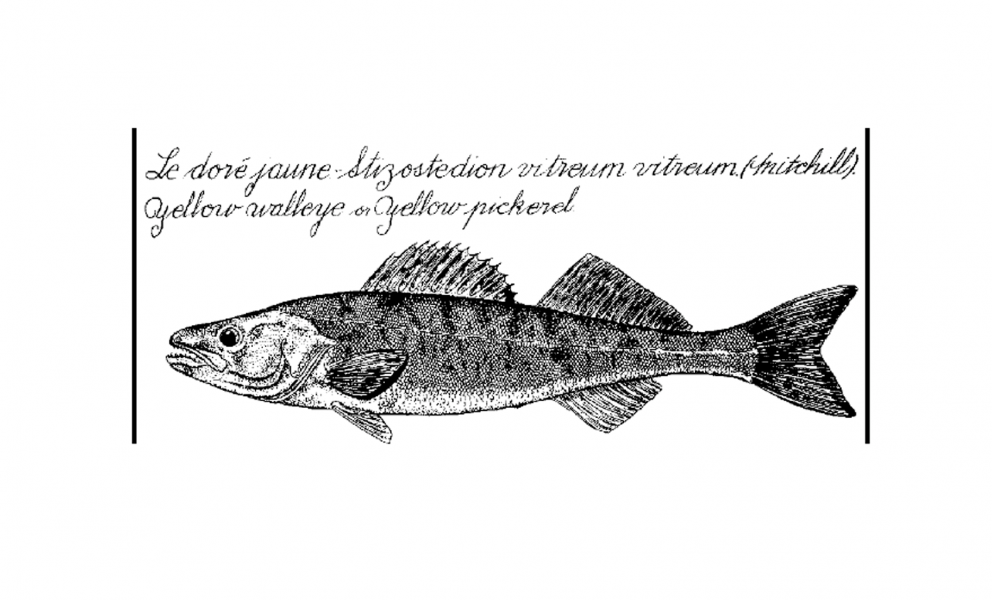

b) 50 livres de jeune esturgeon que l’on coupe comme on a coupé les poules. On obtient également d’excellents résultats en employant 25 livres de jeune esturgeon et 25 livres de doré;

c) Du céleri bien haché – 5 à 6 pieds;

d) Des oignons haché finement; les oignons blancs sont préférés;

e) 4 à 5 livres de beurre – le beurre, non la margarine;

f) 3 gallons de lait au moins;

g) sel, poivre à volonté… suffisamment pour relever le goût. Si l’on y met de l’ail, il faut qu’il soit haché, pulvérisé de manière qu’il soit invisible tout en relevant quelque peu le goût de l’ensemble. Les poireaux sont préférables à l’ail.

Le tout doit mijoter lentement pendant plusieurs heures. Le beurre s’ajoute lorsque la cuisson est complète; le lait s’ajoute en dernier lieu, après le beurre.

Vous obtiendrez ainsi de 12 à 15 gallons de bouillon. Peut-être plus. Ce qui est certain, c’est que cent bouches affamées engloutiront le tout.

Il se peut qu’il se soit glissé quelques erreurs dans ce qui précède. Je m’en excuse; mais la recette doit se rapprocher assez près de la vérité. Il fut un temps où toutes les organisations : Chevaliers de Colomb, Chambre de Commerce, Club de Chasse et de Pêche, Amicale des Anciens élèves, etc… avaient leur bouillon à tour de rôle chaque année. Les réunions annuelles prenaient souvent la forme d’un bouillon.

Les parties d’huîtres ont fait concurrence au bouillon; les buffets froids, les dégustations de vins et fromage ont fait concurrence au bouillon qui tend à prendre un caractère archaïque, quelque chose de dépassé, de révolu, de trop simple. L’excès de la civilisation confine à la barbarie dit-on. Ne soyons pas des barbares. Ne boudons pas le progrès moderne, ce qui serait tomber dans le ridicule, mais sachons allier le passé avec le présent et préparer ainsi un avenir acceptable aux jeunes et aux moins jeunes.

- Au jour le jour, octobre 1998

Nouvelles

Nouvelles au sujet de la crypte

Comme vous le savez sûrement, notre président Jean L’Heureux et son équipe de recherchistes sont à informatiser tous les baptêmes et sépultures de la paroisse de La Nativité, depuis les débuts de La Prairie jusqu’en 1990. Ce travail minutieux leur a également permis de retracer tous les noms des personnes inhumées dans les caveaux de la crypte. Nous avons recensé trois cents trois personnes reposant dans ce lieu béni. Cette liste est offerte à la consultation au local de la Société.

Décès

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Claude Yelle, survenu le 5 septembre 1998. M. Yelle a été membre de la Société historique durant de nombreuses années au cours desquelles il nous avait remis plusieurs documents consacrés à la généalogie.

Dons reçus

Suite au désir manifesté par M. Maurice Spénard avant son décès, nous avons reçu de sa nièce, Madame Andrée Spénard, 10 caisses de volumes reliés à l’histoire, l’architecture et l’art.

Site internet

Notre bulletin mensuel « Au jour le jour » est maintenant disponible sur notre site internet à tous les mois.

- Au jour le jour, octobre 1998

À noter dans votre agenda!

Notre bulletin mensuel « Au jour le jour » est maintenant disponible sur notre site internet. Vous pouvez le lire grâce à Acrobat Reader offert gratuitement sur le réseau.

- Au jour le jour, octobre 1998

Un canard à New York

Heureux d’avoir déniché l’oiseau rare nous allions poursuivre notre démarche afin de mieux cerner le milieu naturel habité par nos ancêtres. Déjà dans le numéro de septembre 1998 de ce bulletin il était question du frêne noir. Hélas le canard dont il est ici fait mention n’était pas un familier de nos rivages. Égaré dans son périple vers le nord, c’est tout à fait par hasard qu’il fut abattu à La Prairie au siècle dernier. Le fait mérite toutefois d’être souligné.

On croit que le Canard du Labrador (Camptorthynchus labradorius) nichait sur les côtes du Labrador et de la Basse-Côte-Nord même si aucun nid de cette espèce aujourd'hui disparue n'a jamais été découvert. En hiver, il se rencontrait le long de la côte atlantique, de la Nouvelle-Écosse jusqu'au New Jersey.

L'unique mention québécoise attestée par un spécimen est celle d'un mâle adulte abattu en migration au printemps 1862 dans le bassin de La Prairie. Ce spécimen naturalisé est conservé à 1'American Museum of Natural History de New York (# 734023). Le dernier Canard du Labrador a été tué le long de la côte de Long Island, dans l'état de New York à l'automne 1875 et le dernier spécimen canadien a été abattu près de l'île Grand-Manan (Nouveau-Brunswick), en 1871.

On ne connaît pas vraiment les causes de sa disparition. Ce canard n'a jamais été très abondant et même si on le retrouvait sur les marchés américains, sa chair au goût de poisson était peu prisée et les oiseaux abattus étaient peu vendus. Son aire de nidification était peut-être très restreinte et il aurait pu être décimé par les chasseurs de plumes et les ramasseurs d'œufs, très actifs au siècle dernier sur la Côte-Nord. Peut-être nichait-il très localement sur des îles près de la côte: dans ce cas, l'introduction de chats ou de chiens aurait pu lui être néfaste. Son bec très particulier (avec une maxille souple et une mandibule avec lamelles très nombreuses) correspond à un régime alimentaire très spécialisé de moules et de palourdes : ses proies seraient-elles devenues trop rares pour assurer sa survie?

Quoi qu'il en soit, les véritables raisons de la disparition du Canard du Labrador demeureront probablement toujours inconnues.

N.B. L’essentiel de cet article est dû à la précieuse collaboration de M. Gaétan Duquette, ornithologue.

- Au jour le jour, octobre 1998

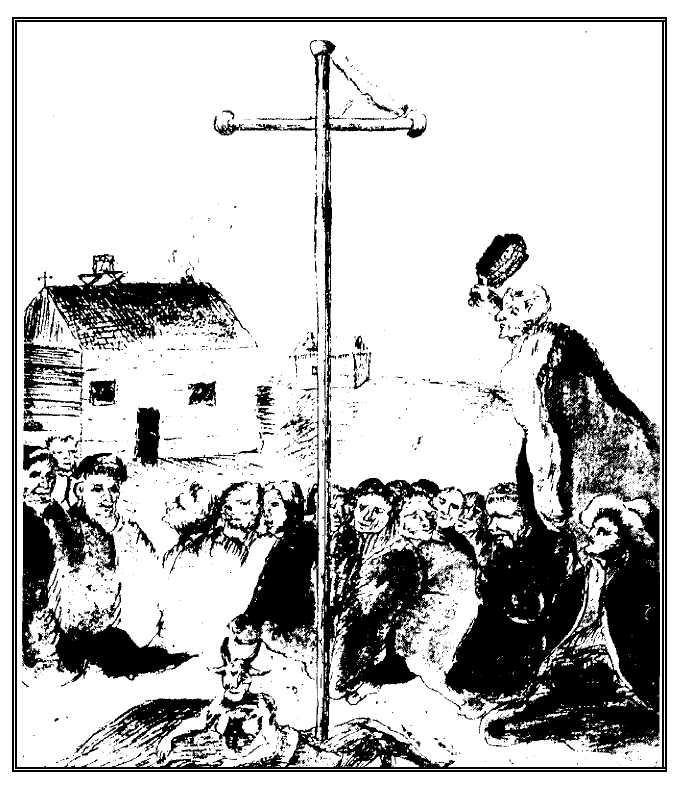

Je m’en vay à La Prairie

Je m’en vais à La Prairie. Cette simple phrase semble bien banale aujourd’hui mais, au 17e siècle, elle avait une signification lourde de sens. La seigneurie de Saint-François-Xavier des Prez à La Prairie avait été concédée aux pères Jésuites qui en firent dès le début une mission pour évangéliser les Amérindiens. Mais l’évangélisation n’était pas le seul but des pères. Ils voulaient aussi lutter contre ce qu’ils considéraient comme les deux plus grands fléaux présents parmi les nations amérindiennes, soit l’alcoolisme et l’impureté.

Le père Claude Chauchetière nous a laissé un récit vivant des premières années de La Prairie. Écrit en 1686, il trace le récit des missions de la Prairie et du Sault de 1667 à 1685. Pour l’année 1670, il raconte qu’on avait mis à l’entrée du village deux arbres avec des messages non équivoques sur ce qu’on attendait des résidents de la mission :

« Ce fut alors qu’on mit à l’entrée du village deux arbres mémorables à l’un desquels on attacha l’yvrognerie, à l’autre l’impudicité, toutes deux subjuguées par la foy. »

Le message aux Amérindiens est clair, pour venir s’établir à La Prairie, il faut suivre un certain code moral. Pour être bien compris, les Jésuites inventèrent même un dicton ou proverbe :

« On fit un proverbe aux Iroquois de ce mot : je m’en vay à la Prairie, c’est-à-dire : je quitte la boisson et la pluralité des femmes, parce que quand quelqu’un parloit de demeurer à La Prairie on luy proposoit d’abord ces deux articles qu’il falloit passer sans restriction et sans limite, autrement on n’estoit point receu. »

Les Amérindiens n’avaient pas les mêmes restrictions en matière sexuelle que les Européens. Cela choquait les religieux français du 17e siècle qui appartenaient à un monde où le respect à un code moral strict était essentiel au salut. De même l’alcool était inconnu des Amérindiens avant l’arrivée des premiers Européens. Il fallait donc « policer » les Autochtones en les regroupant dans des missions ou « réductions » qui furent en quelque sorte les ancêtres des réserves actuelles. Mais au tout début, les Amérindiens de La Prairie vivaient avec les Français, ce qui causait parfois des différents entre les deux communautés. En 1678, des Français voulurent tenir un « cabaret » à La Prairie, ils avaient même l’appui du gouverneur Frontenac, malgré son ordonnance interdisant la vente des bisons aux Indiens. On tint donc un cabaret à la Prairie, mais en secret. D’ailleurs, la mission amérindienne s’était déplacée plus à l’ouest en 1677. Ceci afin de cultiver de nouvelles terres suite à l’épuisement de celles de La Prairie, mais aussi pour éloigner les amérindiens de « l’influence néfaste » des blancs. La mission se déplacera encore à trois reprises pour finalement s’établir définitivement à Kahnawake (Caughnawaga) en 1716.

On peut retrouver le texte intégral de la Narration du père Chauchetière sur le site Internet de la Nouvelle-France à l’adresse suivante : http://www.culture.fr/culture/nllefce/fr/sault/indexsa.htm

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès au réseau Internet, vous pouvez toujours venir consulter le document à notre local de la rue Sainte-Marie.

- Au jour le jour, septembre 1998

Dons

De Mme Denise Falcon

- Répertoire des actes de baptême, mariage, sépultures et des recensements du Québec anciens volumes – 12, 13, 14, 16, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45

De Ville de La Prairie

- Dictionnaire de la langue Française du Canada

Des Frères de l’Instruction Chrétienne

- 1 volume, 1886-centenaire-1986, Arrivée des Frères de l’Instruction Chrétienne en Amérique du Nord

De Monique Loranger-Tessier

- 1 volume, Le Zouave Énoch et les Loranger de Sainte-Anne-de-la-Parade, 186 pages

De M. Marcel Lamarche

- 3 cartes de la construction de la Voie Maritime

De Réal Legault

- 4 volumes, Congrès du Trente-cinquième anniversaire de la société généalogique canadienne française (1943-1978)

- Programme Souvenir, Congrès du Quarantième anniversaire de la société généalogique canadienne-française (1943-1983)

- Congrès du Quarante-cinquième anniversaire de la société généalogique canadienne-française (Programme)

- Le Mois généalogique 1948-1960, Publications de la Société généalogique Canadienne-française

De Mme Hélène Charuest

- 1 carte Marine – Sud-Ouest de Montréal, (1926)