- Au jour le jour, mai 1998

Nouvelles

Rappel : n'oubliez pas notre rencontre annuelle, un « brunch » Au vieux fort de La Prairie, dimanche, le 17 mai 1998 à midi!

Élections en juin

En cette soirée du mardi 16 juin prochain madame Isabelle Parisien, résidente de La Prairie, vous invite à visionner un diaporama sur le Vieux-La Prairie et son patrimoine bâti. Cet aperçu visuel témoigne de la valeur historique de plusieurs de nos bâtiments et rend justice aux efforts constants de la SHLM depuis plus de vingt-cinq ans afin de sauvegarder ces témoins du passé.

Cette présentation sera suivie des élections au Conseil exécutif de la SHLM pour l'année 1998-1999. À suivre dans la parution de juin…

BRUNCH ANNUEL : 17 MAI

- Au jour le jour, mai 1998

Jean-Jacques Lartigue et les Patriotes

D’entrée de jeu deux questions s'imposent : Mgr Lartigue et le clergé ont-ils bien compris les enjeux en présence au moment des troubles de 1837-38? Et se sont-ils montrés trop sévères envers les patriotes morts les armes à la main en les privant de la sépulture ecclésiastique?

On sait que le clergé était en général sensible à la misère et aux griefs des Canadiens, d'autant que plusieurs curés de campagne furent des témoins privilégiés des événements. Ainsi, en octobre 1837, près de six mille personnes assistent à l'Assemblée des Six Comtés tenue à Saint-Charles, dont le curé Blanchette qui est fortement impressionné par ce qu'il a vu et entendu ce jour-là. Le soir même il écrit à Mgr Lartigue pour l'inciter à la prudence. Hélas la lettre de Blanchette à l'évêque arrivera trop tard, le mandement de Lartigue du 24 octobre 1837 était déjà parti vers les paroisses. Quelques jours plus tard Blanchette écrira au gouverneur Gosford pour l'avertir qu'il ne faut plus compter sur le clergé pour arrêter le mouvement patriote.

Le mandement condamne de façon non équivoque le mouvement révolutionnaire. S'appuyant sur les récents enseignements du pape, l'évêque y insiste sur le fait que toute autorité vient de Dieu et que celui qui résiste à la puissance légitime, c'est à Dieu même qu'il résiste. Plusieurs contestaient à l'époque cette doctrine de l'Église.

Plus tôt, en juillet 1837, Lartigue avait servi ses directives à une centaine de curés réunis à l'occasion de la consécration de Mgr Bourget. Ils devaient travailler à rétablir la charité et l'union au sein de leurs ouailles et leur rappeler qu'il n'est jamais permis de se révolter contre l'autorité légitime du pays. Enfin il leur défendait d’absoudre ceux qui se révoltent ou qui violent les lois.

Réuni à l'automne 1837, le clergé de la région de Richelieu, par esprit de justice supplie Lartigue de rappeler également au gouvernement anglais ses devoirs envers le peuple.

L'historien Gilles Chaussée s.j. prétend qu'en dépit de son mandement, non seulement Lartigue n'était pas un traître, mais qu'au contraire il était un grand patriote qui souffrait des injustices dont les siens étaient victimes. Preuve en est qu'en privé il s'était opposé en 1822 au projet d'union des deux Canadas et qu'en 1828 il dénonce le harcèlement et les provocations des Anglais de même que leur attitude anti-canadienne. Apparenté à Papineau et à Denis Benjamin Viger, dans sa correspondance privée il s'insurge en 1832 contre la politique de promouvoir l'immigration de protestants anglais au Bas-Canada et dénonce l'envahissement des terres incultes par l'immigration britannique.

Aylmer, en privé, le considérait également comme un grand patriote.

Mais alors pourquoi cette condamnation sévère envers les patriotes?

C'est que Mgr Lartigue considérait la résistance comme légitime tant qu'il s'agissait d'une résistance constitutionnelle, tel le refus des députés de voter les subsides en Chambre. Fidèle à la doctrine, de son point de vue il n'était pas légitime que cette résistance dégénère en révolte armée contre l'autorité en place. Ce radicalisme lui fait peur, ce qui crée un schisme entre l'Église et les patriotes.

Mais Lartigue n'a pas excommunié les patriotes et son mandement s'appuie sur un fondement théologique. Ceux qui sont morts les armes à la main encouraient de fait les peines prévues au Droit Canon et étaient privés de l'enterrement en terre bénite.

Comme les chefs modérés ou moins radicaux, le prélat doutait fortement que le recours aux armes soit couronné de succès. Il entretenait également de sérieux doutes sur les motifs de certains chefs patriotes, dont quelques-uns entretenaient des visions d'une société laïque. Enfin, à son avis, le mouvement insurrectionnel souffrait d'une faiblesse puisqu'il ne faisait pas l'unanimité dans le peuple (le fallait-il?), faiblesse aggravée par le manque d'appuis externes, que ce soit de la France ou des États-Unis.

Les vues personnelles de Lartigue s’accordaient donc fort bien avec la doctrice de l’Église dont il était le porte-parole. Sa condamnation des patriotes n’en fut pour lui que moins douloureuse.

Mais comme en un juste retour des choses, en 1987 l’assemblée des évêques du Québec lèvera les sanctions encourues par les patriotes morts au combat. C’était en quelque sorte cautionner ouvertement le mouvement nationaliste.

Gaétan Bourdages : résumé de la conférence de Gilles Chaussée donnée à la SHLM le 18 mars 1998.

- Au jour le jour, mai 1998

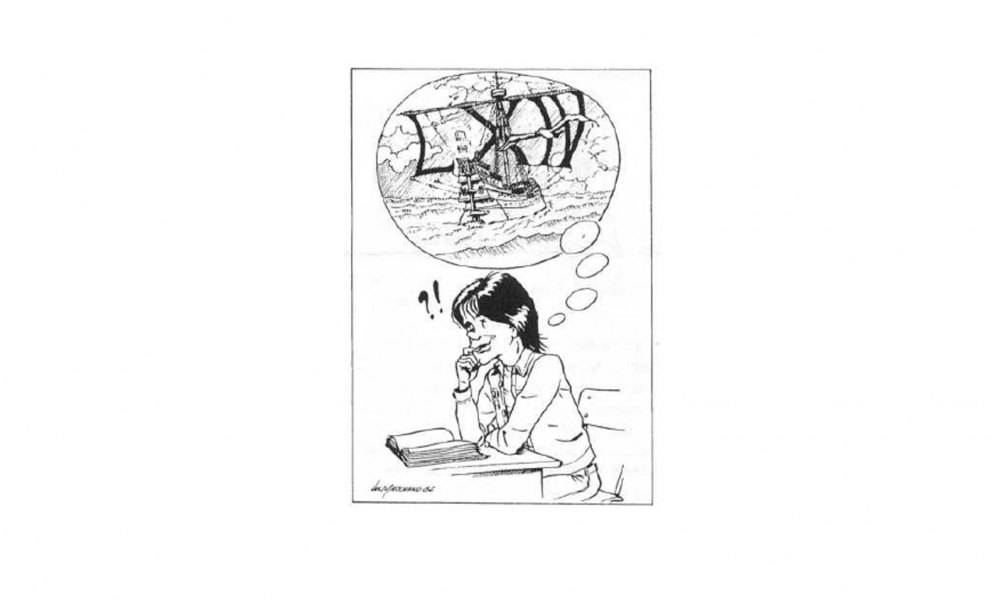

Dialogue avec l’histoire : une nouvelle façon de découvrir le passé

Depuis le mois de septembre dernier, la Société historique de La Prairie et l'école secondaire La Magdeleine de La Prairie participent à un projet pilote en enseignement. L'idée du projet est née durant l'été de 1997, répondant à un besoin exprimé par le professeur du cours d’informatique, Mme Marie-Thérèse Dreux-Ribière.

C'est ainsi que Mme Patricia McGee Fontaine a élaboré, de concert avec le professeur d'informatique, une méthode pour rendre accessibles les données contenues dans les archives de la Société historique via le réseau Internet.

Les étudiants peuvent ainsi communiquer avec la Société historique de La Prairie à l'aide du courrier électronique et demander des informations sur notre histoire. Pour rendre le projet encore plus vivant, on a pensé faire correspondre chaque étudiant (te) avec un personnage réel de notre histoire. C'est ainsi qu'une liste d'une trentaine de personnes leur a été fournie au début de l'année. Dans celle-ci, le personnage se décrivait brièvement en indiquant ce qu'il avait fait. À partir de cette liste, les étudiants devaient par la suite se choisir un personnage et engager une correspondance avec celui-ci.

Jusqu'à maintenant, une vingtaine d'étudiants (tes) des secondaires 4 et 5 ont décidé de participer à l'expérience. Ils ont choisi huit personnages différents, soit Pierre Tonsohoten, La Borgnesse, Mère Émilie Gamelin, Edme Henry, Jean Cailloud dit Baron, Jean-Marie Langlois, Charles Bouthillier et le milicien Frantois Leber. En plus de ces personnages, certains en ont profilé pour effectuer des travaux de recherche sur des sujets divers tels les passe-temps d'autrefois, les outils de la ferme et la mode.

Une étudiante a même questionné son personnage, Mère Émilie Gamelin, afin de comprendre les causes de la rébellion de 1837-1838. Ce dialogue lui a servi pour écrire un texte d'opinion dans son cours de français. C'est à titre d'historien que j'ai été engagé par la Société historique de La Prairie de la Magdeleine pour mener à bien cette expérience.

Dans un premier temps, j'ai dû faire un inventaire des ressources archivistiques et documentaires disponibles. J'ai rapidement constaté que la Société historique de la Prairie possède à ce niveau une richesse que bien d'autres Sociétés d'histoire pourraient lui envier. On peut mentionner à cet effet le fonds des Jésuites qui est constitué par des centaines d'actes (concession, achat, inventaire, liste de terrier, etc.) qui couvrent toute la période de la Nouvelle-France depuis les débuts de la seigneurie de La Prairie ainsi que le régime anglais jusqu'au milieu du 19e siècle approximativement.

Il y a aussi le fonds Élisée Choquet qui est une collection de données diverses sur les différents aspects de la vie de La Prairie depuis le début de son histoire jusqu'à la fin des années 60. Ce fonds est le fruit du patient travail du docteur Thomas-Auguste Brisson dont nous avons déjà parlé dans ces pages, il a été poursuivi par l'abbé Élisée Choquet auquel il a donné son nom. En plus de ces deux principales sources d'informations, j'ai pu bénéficier des ressources documentaires de la bibliothèque de la Société ainsi que des autres fonds (Trudeau, La Prairie d'hier à aujourd'hui, etc.).

Il faut aussi ajouter que notre Société possède une riche collection de cartes et de photos anciennes. Mon travail de recherche m'a été grandement facilité grâce à l'informatisation de la plupart de ces données, ce qui permet de sauver beaucoup de temps lors de la recherche.

Les étudiants engageaient donc un dialogue avec des personnages historiques ayant réellement existé. À l'aide du courrier électronique, ils pouvaient s'adresser directement à ces personnages et recevoir une réponse personnalisée aux différentes questions qu'ils leur adressaient. Bien entendu, c'est moi qui jouais le rôle des différents personnages. Toutefois, l'avantage de cette formule est que l'étudiant ne voit jamais son interlocuteur. Ainsi, lorsqu'il reçoit son courrier, il lui est facile de s'imaginer que c'est vraiment une personne du passé qui lui parle.

Les étudiants ont joué le jeu dès le début. Mon plus grand défi était de conserver un souci d'authenticité dans mes lettres. En plus de la vérité historique que je devais respecter, j'essayais autant que possible d'écrire en me conformant à la personnalité du personnage, une sœur ne parle pas tout à fait comme un forgeron. Il y a aussi la langue du temps qui devait être conséquente avec le personnage. Une attention particulière a été mise sur le vocabulaire afin d'employer des mots qui étaient contemporains de l'époque à laquelle se situait le correspondant historique. Plus le personnage appartenait à une époque lointaine, plus le défi était grand.

J'ai dû cependant faire quelques concessions. En effet, il est extrêmement difficile pour ne pas dire impossible d'écrire en vieux français du 17e siècle. Pour ce faire, au lieu d'écrire une lettre entière dans ce style, je glissais de temps à autre des mots anciens dans ma lettre. Ce qui avait pour objet d'attirer l'attention et la curiosité de l'étudiant. Ainsi, pour parler de sa terre, Jean Cailloud utilisait des mesures anciennes telles les arpents el les perches. Après les pluies verglaçantes du mois de janvier, il a parlé du grand « verreglaz ».

À ce titre, les Relations des Jésuites constituent une source inépuisable de termes anciens. Elles le furent aussi pour les personnages amérindiens tels Pierre Tonsohoten et La Borgnesse qui vécurent à La Prairie à l'époque de la mission. C'est ainsi que les étudiants ont pu découvrir la petite et la grande histoire de La Prairie. Le temps de la mission leur a été raconté par Pierre Tonsohoten et La Borgnesse qui leur ont parlé aussi des cultures huronnes et iroquoises. Jean Cailloud a fait revivre l'époque de la colonisation et des seigneuries, ainsi les étudiantes qui correspondaient avec lui ont participé à l'ouverture des premières terres de La Prairie le long de la rivière Saint-Jacques.

Mère Gamelin a relaté la fondation des Sœurs de la Providence et parlé du grand feu de 1846, l'année même de l'arrivée des Sœurs à La Prairie. Le notaire Edme Henry a rappelé le début du 19e siècle, une époque riche en événements à La Prairie où on a vu fleurir, après la guerre de 1812, l'économie régionale grâce au premier chemin de fer canadien notamment. M. Henry a aussi collaboré à titre d'agent pour les seigneuries de Gabriel Christie au développement du Haut-Richelieu.

À une époque plus récente, Jean-Marie Langlois et Charles Bouthillier ont tour à tour fait découvrir à nos jeunes une époque pas si lointaine où on vendait la glace du fleuve et on ferrait les chevaux. C'est ainsi que l'histoire a pu revivre sous la plume (ou le clavier) des gens qui l'ont vécu.

En plus des textes, le réseau Internet nous permet aussi d'envoyer des images, ce qui rend encore l'échange plus vivant et permet à nos jeunes qui vivent à l'ère du visuel de « voir » le passé à l'aide de dessins, de gravures et de photos anciennes. On prévoit même pour l'avenir de faire parvenir du son et de l'animation. Qui pourra dire après que l'apprentissage de l'histoire est ennuyeux…

Et maintenant, que reste-t-il de tout cela? Comme c'était un projet pilote, nous avons ainsi expérimenté les forces et les faiblesses d'une telle approche. Nous pouvons dire qu'il a rempli la plupart de ses promesses et qu'il est tout à fait pertinent de poursuivre l'expérience. C'est pourquoi la Société historique de La Prairie a déposé une demande de subvention auprès du Secrétariat de l'autoroute de l'information qui relève du Ministère de la Culture et des Communications. Si la demande est acceptée, le projet qu'on a nommé « Dialogue avec l'histoire », pourra se poursuivre pendant deux ans. Ce qui nous donnera le temps de bien structurer celte nouvelle approche pédagogique et d'en faire un projet permanent facilement exportable dans les autres régions du Québec.

Les nombreuses archives privées qui se trouvent dans nos régions auront donc une seconde vie au service de la connaissance et de la diffusion de notre patrimoine historique.

Charles Beaudry,

Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- Au jour le jour, avril 1998

Conférence : histoire de la ville de Sainte-Catherine

Prochaine conférence :

Mercredi le 15 avril à 20 h

par Jean Martin, historien

Sujet : histoire de la ville de Sainte-Catherine

M. Jean Martin est un géographe-historien originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Détenteur d’un Bacc. En histoire et d’un Ph. D. en géographie, il compte plusieurs publications à son actif, dont : Ville de Sainte-Catherine, trois siècles d’histoire au pied des rapides.

Ce volume de plus de 90 pages, publié en 1997, est appuyé sur une solide recherche et est abondamment illustré. À lire absolument!

- Au jour le jour, avril 1998

Brunch

N'oubliez pas notre rencontre annuelle, un « brunch » Au vieux fort de La Prairie, dimanche, le 17 mai 1998 à midi!

Quand : dimanche le 17 mai 1998 à midi

Où : au restaurant Au vieux fort, 120 ch. St-Jean, La Prairie, au 2e étage

Coût : 20 $ par personne, incluant les taxes et le service

Information : Société historique au 659-1393; Céline Lussier au 659-1818

Venez nombreux avec vos parents et amis!

- Au jour le jour, avril 1998

Ernest Doin, enseignant et auteur dramatique venu de France

Malgré de lointaines origines italiennes, c’est à Bourges que naît Ernest Doin le 15 octobre 1809. Célibataire, bien qu'on ne sache de quelle profession il vivait, il semble avoir mené dans sa ville natale une vie aisée. Mais à l’instar d'au moins 1500 Français au cours du XIXe siècle, Doin quitte en juin 1843 la France pour l’Amérique afin d'y tenter sa chance comme agent-manufacturier. La tradition familiale veut que sur le navire qui l'emmenait aux États-Unis, notre émigrant aurait rencontré Rosalie-Adèle Laumier, pour qui il eut le coup de foudre et qu’il épousa sans tarder avant d'arriver à bon port.

En 1845, Doin, son épouse et leur premier fils, quittent les États-Unis pour venir s'établir au Québec. Afin de subvenir aux besoins de la jeune famille, il se fait instituteur sans brevet. Onze enfants naîtront de cette union que le métier d’instituteur maintient dans une situation financière précaire. Doin ira ainsi pendant trente-cinq ans d’un endroit à un autre afin de gagner une maigre pitance (Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias de Rouville, Sainte-Marie-de-Monnoir, Longueuil, Iberville, La Prairie, etc.). Décidément notre homme a la « bougeotte » et on ne saura sans doute jamais pourquoi il déménageait aussi fréquemment…

La famille Doin habite La Prairie de 1861 à 1863. « C'est à La Prairie que les activités théâtrales d'Ernest Doin sont les plus intenses, ce qui l'amène à fonder un cercle dramatique qu'il alimente de ses œuvres. […] En 1863, dans le local de l'Institut canadien, la pièce Dimitri, une comédie qu'il a écrite, est jouée à La Prairie pour la première fois. » Cette même année la famille quitte La Prairie pour Saint-Joseph-de-Soulanges.

Doin aurait aimé quitter le métier d'instituteur pour se consacrer entièrement au théâtre, mais cela n’aurait jamais suffi à faire vivre la nombreuse famille. Il poursuit donc ses deux activités en parallèle. À partir de 1871 il obtient quelques succès; plusieurs pièces sont jouées sur des scènes montréalaises et neuf sont même publiées avant 1880. Ce n'est qu'à l’âge de 69 ans qu'il abandonne définitivement l'enseignement pour se consacrer entièrement à l'écriture.

Sans avoir été un auteur de grande envergure, Doin a certainement contribué à l'essor du théâtre comique au Québec au cours du XIXe siècle, et ce malgré la censure imposée aux esprits libéraux par le clergé de l'époque. Décédé à Montréal en septembre 1891 à l'âge de 82 ans, Ernest Doin a également laissé une descendance qui habite la région de Montréal.

Ceci est un résume de la conférence présentée par Marcel Fournier à la SHLM le 18 février 1998.

- Au jour le jour, avril 1998

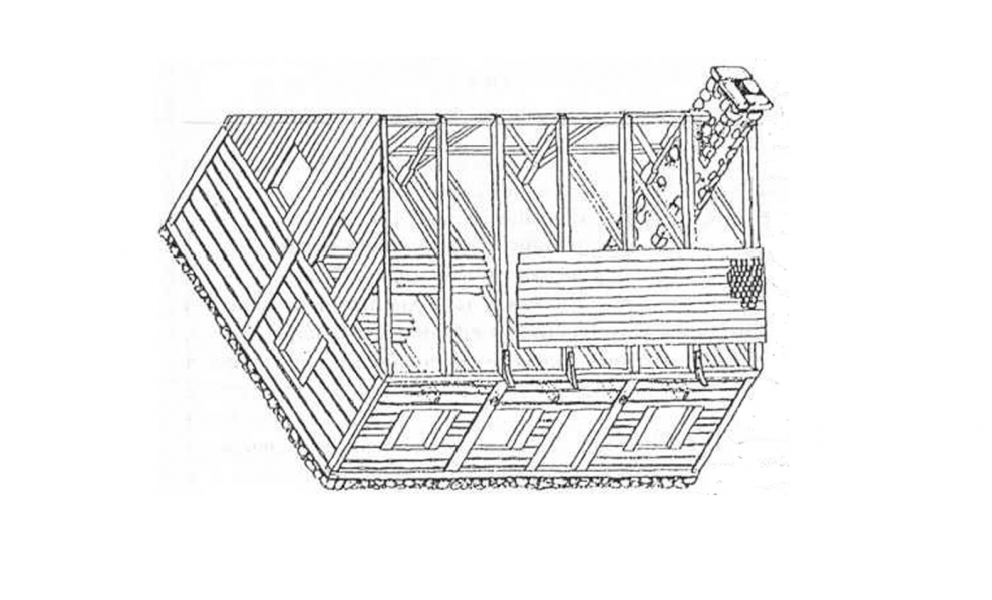

La maison au 17e siècle

Ce qui surprend le visiteur lorsqu'il vient pour la première fois dans le Vieux-La Prairie, c'est la diversité de style des vieilles maisons. De la maison française à la québécoise typique en passant par les maisons d’influence victorienne et américaine, nous pouvons être fiers d'avoir un riche patrimoine architectural. On nous demande souvent s'il reste des maisons du début de la colonie. Malheureusement, au Québec, les très rares exemplaires de cette époque ont été passablement transformés. C'est pourquoi il est impossible de leur montrer un exemple parfait de maison du 17e siècle. De plus, à La Prairie, le grand feu de 1846 a détruit une bonne partie du village. Par contre, à partir des documents anciens, il est possible d'avoir une bonne idée de ce à quoi elle pouvait ressembler.

La maison des gens de La Prairie à cette époque est fort simple. Comme il y a beaucoup de vois en Canada, les premiers habitants font largement appel à ce matériau. La maison de pierres viendra plus tard et elle sera réservée aux gens plus riches. La principale caractéristique de la maison de bois du 17e siècle, est qu’elle est faite pièce sur pièce. Après avoir coupé les arbres, on les équarrit à la hache.

Les pièces de bois sont ainsi montées l'une sur l’autre et les coins sont assemblés à queue d'aronde. On peut aussi monter les pièces en les coulissant dans des poteaux. Il y en a aussi qui construisent les murs avec des poteaux debout, c'est ce qu'on appelle les murs à colombage. Les espaces entre les poteaux sont remplis soit avec de la pierre et du mortier, soit avec de la terre détrempée et de la boue ou soit avec de la brique. Toutefois, on rencontre moins souvent ce genre de maison ici. La toiture est faite de bardeaux, de chaume ou de planches. Elle n'a qu'un étage et pas plus de deux ou trois pièces (voir le dessin ci-contre). Vous pouvez toujours venir voir la maquette de La Prairie au local de la Société d'histoire où on voit des reproductions de ce type de maisons.

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- Au jour le jour, avril 1998

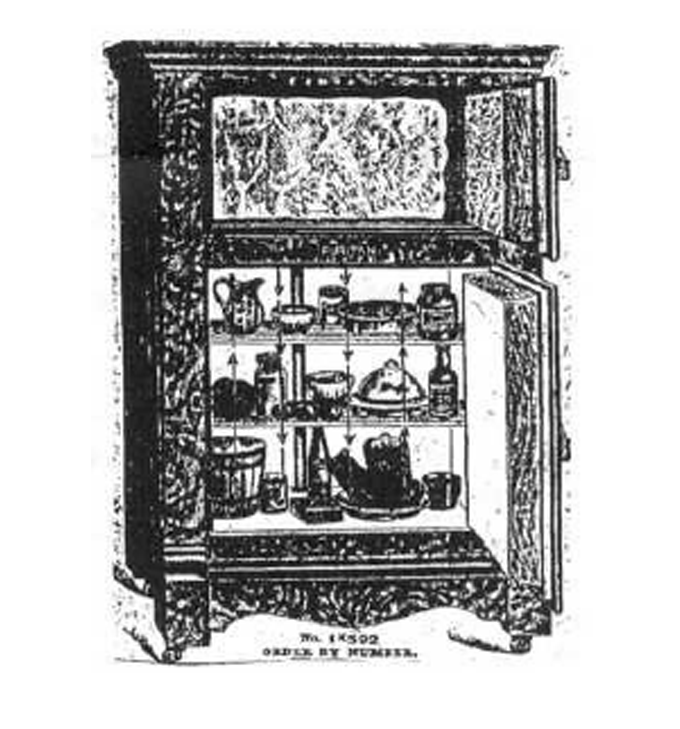

La glace au service des gens

Souvenez-vous, c'était une époque où il n'y avait pas tous ces appareils électriques qui nous rendent la vie plus facile. Au début, l'électricité servait surtout à l'éclairage de nos maisons. La vie était plus simple, pas d'immenses centres commerciaux anonymes le long d'affreux boulevards, mais des commerçants qui connaissaient nos goûts et nos habitudes. C'était un temps où les médecins venaient à domicile et ils n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi le laitier, le boulanger, les vendeurs itinérants et bien sûr, le marchand de glace.

On a tendance à l'oublier, mais la conservation des aliments exigeait autrefois plus que d’ouvrir la porte du réfrigérateur. On conservait le lard dans le sel, les légumes se retrouvaient dans des caveaux au frais, les femmes faisaient beaucoup de conserves l’automne. Et il y avait aussi les glacières. Semblables à de petits réfrigérateurs, elles étaient la plupart du temps faites avec du bois d’orme et de frêne, ce qui leur donnait un beau fini. L'intérieur était en acier galvanisé afin de protéger le bois de l'eau provenant de la fonte de la glace et afin de mieux conserver les aliments. On y retrouvait deux compartiments, un en haut où on mettait la glace et la partie d'en bas pour la nourriture périssable. Cet ancêtre du réfrigérateur nécessitait l’emploi de blocs de glace qu'il fallait renouveler régulièrement. L'hiver cela pouvait toujours aller, mais en plein été, c’était une toute autre histoire.

C'est ici que le marchand de glace devenait vraiment important. En plus de découper la glace sur le fleuve en hiver, il devait s'assurer de préserver sa précieuse récolte pendant les mois d'été. Un truc tout simple consistait à empiler les blocs de glace dans un grand entrepôt el de les recouvrir de bran de scie. Le volume important de glace et la sciure de bois offraient des conditions idéales de préservation et permettaient un approvisionnement constant. Certains se souviennent encore de l'entrepôt de la rue Saint-Laurent (entre les rues Saint-Jean et Saint-Georges) dans le Vieux-La Prairie. Remontons le temps, et suivons le dernier marchand de glace, M. Jean-Marie Langlois, dans les différentes étapes de son travail.

Tout d'abord, il fallait couper la glace sur le fleuve. Selon les sources consultées dans le Fonds Élisée Choquet, la glace au fond de la baie de La Prairie était de grande qualité, très pure. Avant le 20e siècle, on la découpait à la main avec de longues scies. Mais, avec l'arrivée de la mécanisation, on a eu recours de plus en plus à des machines munies de moteur. Les personnes qui ont accès au réseau Internet peuvent voir la photo d'une de ces machines sur le site de la Société (lmp//pages.infinit.net/shlm). Après, on apportait les morceaux de glace à l'entrepôt de la rue Saint-Laurent. Au début, le transport se faisait à l'aide de chevaux puis, avec des camionnettes. Deux grandes ouvertures servaient à entrer les blocs (voir photo) qu'on empilait à l'aide d'un élévateur extérieur.

Ensuite, venait l'étape de la livraison. Mais avant, on devait décoller les blocs de glace pris ensemble dans l'entrepôt. Ces blocs avaient les dimensions suivantes : 36" x 48" x 24". Il fallait donc être habile et ne pas avoir froid aux mains pour les déplacer. Pour la livraison, on débitait les blocs à la hache (il n'y avait pas de scie ronde électrique à cette fin) en morceaux de 25 livres qui pouvaient entrer dans le compartiment du haut des glacières. Pour cela, une hache bien affilée et une main sûre étaient les meilleurs atouts pour débiter les blocs de glace sans trop de perte. Un coup sec et la glace fendait régulièrement. Les morceaux mal taillés servaient à remplir les grosses glacières des bouchers.

M. Langlois a commencé son métier au printemps de 1940 en achetant, avec l'aide de Juvénal Normandin, le commerce de M. Vézeau qu'il vendait pour cause de santé. Il a appris sur le tas selon ses dires. Au début, il faisait la livraison. À chaque matin sauf le dimanche, il déposait la glace dans un wagon et la recouvrait avec une grosse toile épaisse pour éviter qu'elle ne fonde trop vite, surtout l'été. Ensuite, il partait faire la livraison en passant de porte en porte. Il commençait sa tournée dans La Prairie (le Vieux Fort et le Fort Neuf) pour continuer dans le village de Brosseau qui fait partie aujourd'hui de Brossard et dans Saint-Philippe. Au début, le wagon était tiré par un cheval, par la suite une camionnette vint le remplacer.

Selon M. Langlois, c'était toute une « run » à faire, des centaines d'escaliers à monter et descendre, des femmes à affronter parce qu'elles ne voulaient pas que les hommes salissent leur plancher. Il faut dire aussi que c'était le temps de la guerre, l’argent était rare, le beurre, le sucre et la viande étaient rationnés. Les prix n'étaient évidemment pas ceux d’aujourd’hui. Dans un livre de vente qui a été conservé, on retrouve les prix de la glace en 1941. Comme pour le lait à une certaine époque, les clients achetaient des bons. Une carte de 11 bons (11 morceaux) coûtait 1.00 $, 6 cartes de 12 bons (72 morceaux) coûtaient 6,00 $ et 13 cartes de 12 bons coûtaient 12,60 $. Les gens payaient alors avec des sous et M. Langlois était obligé de les rouler à la main (parfois jusqu'à 160 rouleaux de 0,50 $) avant de les déposer à la banque. Toujours selon M. Langlois, le travail était exigeant, les journées longues, mais la vie était simple et belle. Comme un beau morceau de glace aurait-il pu ajouter…

Charles Beaudry, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

- Au jour le jour, mars 1998

Décès

Décédée récemment à l'âge de 91 ans, Mme Claire Van Lynseele a été une collaboratrice de la première heure à la SHLM. Membre active dans le groupe des Aînés du projet Nouveaux Horizons, elle a participé aux préparatifs des fêtes du 150e anniversaire du premier train au Canada. Pendant longtemps, elle a assuré une présence au Musée les dimanches après-midi et a reçu les visiteurs avec courtoisie et compétence.

- Au jour le jour, mars 1998

Conférence : Mgr Lartigue et les Patriotes

Conférence du mois : mercredi, 18 mars, 20 h

Conférencier : Père Jules Chaussée, s.j.

Sujet : Mgr Lartigue et les Patriotes