- Au jour le jour, janvier 1999

SHLM Nouvelles

Projet local de développement des compétences

C’est avec plaisir que nous vous annonçons un autre projet approuvé qui débutera fin janvier: Projet local de développement des compétences,

4 employés pour une période de 26 semaines

I.- historien-recherchiste : Recherche bibliographique sur les personnages typiques, historiques de la grande région de La Prairie et les grands thèmes de l’histoire. Le résultat de ces recherches sera mis à la disposition des étudiants qui participent au projet Dialogue avec l’histoire.

II.- archiviste : Préparation de l’état général des fonds et collections d’archives de la SHLM. Faire la mise à jour du guide d’utilisation de notre logiciel d’archives (ARCHI-LOG)

III.- infographiste: Agencement graphique de la cartographie passée et actuelle de la Seigneurie de La Prairie pour CD-ROM. Actualiser la partie graphique de notre site WEB et réaliser l’album photographique.

IV.- agent de développement : Structuration du service des bénévoles en concevant une pochette promotionnelle, et organiser un événement promotionnel des activités.

Rayonnement de notre site WEB

Nous y avons ajouté notre bulletin «Au jour le jour» et recevons par Internet des commentaires et demandes d’un peu partout. Dernièrement M. Ken Eaton, de Californie, envoyait un message demandant si son ancêtre Clément Leriger avait été inhumé dans la crypte de l’église. La réponse lui est venue rapidement, grâce à la magie d’INTERNET.

La restauration de notre local débutera avec la fin de l’hiver. Tous les membres et amis de la SHLM sont donc invités au local de la rue Sainte-Marie tout au long de l’hiver.

Remerciements à tous ceux qui ont renouvelé leur carte de membre et un rappel à ceux qui auraient oublié.

- Au jour le jour, janvier 1999

Conférence: La famille X: trajet d’un immigrant entre 1850 et 1920.

Conférence du mois

Le 20 janvier à 20 heures

M. Jean-Paul Viaud

Sujet: «La famille X: trajet d’un immigrant entre 1850 et 1920.»

- Au jour le jour, janvier 1999

Le patrimoine familial : Comment bien conserver ses photos

Nous avons déjà publié un article dans ce bulletin sur l’importance de la conservation du patrimoine familial. Rappelons-nous que les archives familiales sont variées et comprennent entre autres: des papiers d’identité, des documents relatifs aux études, au travail, aux activités financières, sociales et culturelles. On y trouve également des documents juridiques, des documents intimes ainsi que des souvenirs divers.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous faire part de quelques conseils au sujet de la conservation de votre collection de photographies familiales.

Ce qu’il faut éviter de faire:

! ne conservez pas vos photos en vrac dans une boîte, qu’elle soit de carton ou de métal

! ne les placez pas près d’une source de chaleur ou dans un endroit exposé au soleil

! évitez à tout prix les albums dits «magnétiques», à surface collante

! ne jamais ranger votre matériel dans un endroit humide

! il ne faut jamais écrire sur les photographies ni sur leur bordure

Ce qu’il faudrait faire:

→ faites le tri de vos photos et classez-les par sujets ou selon l’ordre chronologique

→ utilisez un album avec pages de papier sans acide ou des pochettes transparentes

→ adoptez les coins à photographies transparents, en mylar

→ identifiez correctement l’événement ou les personnes représentées sur la photo, n’attendez pas que la mémoire vous fasse défaut

→ assurez-vous que l’identification ou la légende demeure liée à la photo

→ rangez vos albums à plat sans les écraser ou encore à la verticale

→ n’attendez pas qu’une partie de votre collection soit perdue ou détériorée avant de vous mettre sérieusement au travail

- Au jour le jour, janvier 1999

Edme Henry: histoire complémentaire

N.B. L’anecdote qui suit est tirée de la série «Nos racines» l’histoire vivante des Québécois, numéro 34, page 679.

Madame Henry rentre à Québec

La tradition insiste sur un fait : avant 1855 aucun navire français ne navigua dans les eaux québécoises.

C'est péremptoire … et faux. Le 29 mai 1772, une goélette française, partie des îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, filait doucement vers Québec, portant fièrement le drapeau français. Les autorités anglaises, sidérées par la manœuvre, demeurèrent comme paralysées … Incapables de protester lorsque la goélette se présenta pour obtenir sa place au port, elles ne trouvèrent pas davantage de force pour la repousser. C'est un beau cas où la naïveté, conjugée avec l'ignorance des lois anglaises, réussit à conquérir les plus sévères légistes.

La goélette portait une douzaine de passagers, des Canadiens et des Acadiens, un musicien français ainsi qu'une femme de race noire. Le capitaine Dangeac était muni d'un passeport émis par le gouverneur des îles françaises ainsi que d'une lettre expliquant pourquoi le navire jetait momentanément l'ancre devant Québec.

Il y avait, à son bord, une jeune femme, madame Henry, ainsi que ses enfants. La femme, à cause de son mauvais état de santé, rentrait dans son pays natal pour récupérer et s'y faire soigner.

Son mari, lui-même « médecin du roi » aux îles Saint-Pierre et Miquelon, avait payé les frais de cette expédition. On demandait s'il n'était pas possible, en échange de billets et d'or, de remplir les cales de la goélette de provisions rares aux îles.

Cramahe se montra conciliant. Il laissa, semble-t-il, descendre madame Henry et il fit savoir à son mari que s'il acceptait de prêter serment de fidélité au roi, il serait accueilli ici. Le vaisseau fut chargé de farine, de biscuits et d'autres provisions dont on ignore la nature et il s'en retourna, tout bonnement, comme il était venu.

Cependant, le capitaine Dangeac, un ancien capitaine des troupes françaises en Nouvelle-France, ainsi que le gouverneur des îles devaient apprendre et ne pas oublier que tous les navires entrant sans permission dans les eaux britanniques sont considérés comme étant propriété de l'Angleterre et, à ce titre, confisqués… Cramahe, craignant à juste titre de se voir reprocher son geste magnanime, s'empressa d'en communiquer lui-même tous les détails à ses supérieurs dans les lettres datées du 3 juillet, du 25 juillet et du 10 octobre 1772.

On se demande qui était madame Henry. Il s'agissait probablement de Geneviève Fournier qui avait épousé le chirurgien Edme Henry, à Longueuil, le 20 janvier 1760. On a cru, généralement, que cet ancien chirurgien-major du régiment Royal Roussillon était rentré en France, malgré l'absence de son nom sur les listes des officiers s'embarquant en novembre 1760 pour la France. On avait, jusqu'à cette histoire de frégate, perdu toutes traces d'eux. Leur fils, Edme Henry, qui avait été baptisé à Longueuil le 15 novembre 1760 est devenu notaire, à Montréal, en 1783. Edme père était-il rentré? En tout cas, ni lui, ni Geneviève Fournier n'ont été vraisemblablement inhumés ici.

- Au jour le jour, janvier 1999

Steven Simmons, l’itinérant

Dans les années 1915-25, circulait régulièrement dans les campagnes de La Prairie, un itinérant que les cultivateurs accueillaient volontiers chez eux. Voici son histoire, telle que racontée par une octogénaire de La Prairie.

Steven Simmons, l’Irlandais, était venu au Québec via l’Angleterre. De son enfance, personne ne savait le récit. Pourquoi ce célibataire avait-il décidé d’émigrer ? Il était libre de tenter l’aventure pour un pays nouveau délaissant l’Irlande où sévissaient de sérieux problèmes économiques. Physiquement, Steven ne pouvait passer inaperçu. Plutôt chétif, il mesurait à peine 5 pieds. Ses cheveux noirs frisottant et toujours en bataille encadraient un visage aux pommettes saillantes dans lequel brillaient des yeux qui scrutaient ses interlocuteurs.

Son passage à La Prairie s’effectuait à la fin de l’été et à l’automne. D’où venait-il? Personne ne l’interrogeait à cet effet. On savait qu’il avait passé l’hiver dans la région des Cèdres, près de Montréal. Sa bonne santé témoignait du confort dont il avait joui.

La Côte St-Lambert était son point d’arrivée à La Prairie. Les fermiers l’accueillaient, dont les Boyer, pour quelques jours. Toujours poli, sans insister indûment, il sollicitait le gîte et le couvert. On le recevait, presque à titre d’ami, sans méfiance aucune. Il jouissait d’une réputation d’honnêteté proverbiale.

La fille d’Arthur Desrosiers relate plus en détail un séjour à la ferme. Voyageant par la route de terre, Steven longeait la commune, à la sortie du village ; la première maison était située sur les rives du fleuve. Steven attendait sur le perron. Après un temps d’arrêt il frappait à la porte. Timidement il demandait à Mme Desrosiers :«Madame, puis-je manger chez vous ?» Celle-ci le recevait chaleureusement et l’invitait à partager le repas.

- Au jour le jour, décembre 1998

Menu conférences 1999

20 janvier 1999

Jean-Paul Viaud du Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant

Sujet : La famille X, trajet d’un immigrant entre 1850 et 1920

17 février 1999

Julie Hamel, commissaire au développement de la ville de La Prairie

Sujet : son travail et les réalisations en cours

17 mars 1999

Gaétan Bourdages, enseignant en histoire

Sujet : Les Patriotes à La Prairie

21 avril 1999

François Lafrenière, historien et membre du Conseil culturel de la Montérégie

Sujet : la Guerre de 1812 et le clergé canadien

- Au jour le jour, décembre 1998

Nouvelles

Une histoire de cœur pour l’an 2000

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme qu’a eu lieu la rencontre d’échange du 29 novembre dernier. À cette occasion, les membres présents ont pu partager une réflexion concernant l’avenir de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. Cette expérience enrichissante se poursuivra prochainement. C’est à suivre.

Vœux

Le Conseil d'administration et le personnel de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine présentent à tous les membres, leurs meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de Noël. Que la nouvelle année vous apporte amour, joie, santé et prospérité.

Horaire

Pour la période des Fêtes le local de la Société historique sera fermé du 21 décembre 1998 au 4 janvier 1999.

Décès

Nous offrons nos sympathies à la famille de Marcelle Lussier, décédée dernièrement. Elle était la sœur de Raymonde Lussier-Gagnon, membre de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

Jean L’Heureux, notre président, a perdu son père récemment, Monsieur Arthur L’Heureux. Il remercie tous les membres qui lui ont témoigné leurs sympathies à cette occasion.

- Au jour le jour, décembre 1998

Journal d’un curé de campagne (Partie 2)

L’abbé Florent Bourgeault fut curé à La Prairie de 1877 à 1891. Durant son séjour il rédigea une véritable chronique des principaux événements qui marquèrent sa vie de pasteur (Faits et gestes de La Prairie 1877-1899) et dont la Société historique possède une retranscription. Tout y est : incendies et incendiaires, maladies contagieuses, accidents, fêtes religieuses, vols, eau montée, chemin de fer etc. Nous vous proposons ici une dernière partie de quelques extraits représentatifs du style du rédacteur et des mœurs de l’époque.

Mort accidentelle par noyade…

12 avril Luc Rousseau Noyé – On l'appelait St Luc Labonté plus souvent que Luc Rousseau.

Le 12 avrill 1879, Samedi Saint, Luc Rousseau, cultivateur du nord de la Côte St Lambert, paroisse de Laprairie, revenait de la ville sur la glace, avec son fils Alphonse, et un de ses neveux fils de Pierre Roy : de Longueuil, nommé Joseph lorsqu'ayant laissé la grande Traverse de la Prairie pour se rendre chez lui, il calla dans la mauvaise glace avec sa voiture (légère) et ses deux compagnons. Le jeune Roy sauta le premier sur la glace et retira Alphonse Rousseau, mais il ne put retirer son père qui n'a pas réparu (ressous). Il était environ 4 heures après midi – Personne n'était avec eux dans le moment. – Ils ont calé dans le grand courant – Le corps ne sera pas retrouvé que lorsque la glace sera partie, et on le retrouvera sans doute que bien loin en bas de l'endroit de l'accident. – L'accident a eu lieu a peu près vis-à-vis de chez Pierre Roy, première maison de la paroisse de Longueuil. La voiture et le cheval ont été retrouvés à la fin de Mai une demi lieue bien en haut de l'église de Contrecoeur et le corps du Noyé a été retrouvé dans le courant devant Longueuil le 5 juin 1879 – bien décomposé. Il a été inhumé à La Prairie le 7 juin 1879.

Un nouveau train vers Saint-Lambert…

4 Juin 1880 Commencement des Travaux du Chemin de fer sur la commune.

Aujourd'hui on a commencé à 7 heures du matin les travaux de terrassement du Chemin de fer de St Isidore à St Lambert, qui porte le nom de Chemin de fer de jonction de Montréal et Champlain, sur la commune, au delà du village entre le chemin qui conduit à St Joseph – et l'alignement de la rue St Henri au sud du Fort Neuf. –

M. Foster, l'un des directeurs de la Compagnie – était présent et Me Faslane, conducteur de travaux – étaient présents – Les employés étaient les hommes du village. J’avais été invité pas M. Foster pour assister à l'inauguration des travaux; mais il y avait ce matin deux services et je n'ai pu aller voir les travaux qu'après 10 heures. Espérons bien de ce chemin de fer qui est le dernier sur lequel La Prairie pouvait compter être en communication facile avec la Ville. L'automne et le printemps, surtout. Il a été difficile de le faire poser au Village il a fallu se donner bien de la peine et offrir à la Compagnie plusieurs avantages – par exemple – le terrain gratuitement sur la commune, l'exemption de taxes Municipales et scolaires pendant au moins 25 ans, vote de deux mille piastres de la part du village et de mille piastres de la part de la Campagne. Les 2 règlements pour ces votes ne sont pas encore approuvés par les électeurs. Quand ils se seront prononcés, je le marquerai en marge – pour rencontre. […]

15 Décembre 1880. Commencement des voyages du chemin de fer Montréal et Champlain Junction Co, entre Saint Isidore et Brosseau (Les Prairies) passent par La Prairie. – Les journaux annoncent que les chars vont commencer le 15 Décembre 1880 Mercredi à circuler régulièrement entre Saint Isidore et la station Brosseau (Les Prairies) sur le nouveau chemin de fer 201 – de la Montréal et Champlain Junction Co Compagnie de Jonction de Montréal et Champlain. Les trains venant des États Unis et du Sud du Canada au lieu de passer par St Isidore et Caughnawaga se dirigeront de St Isidore à St Constant à La Prairie et iront rejoindre le Grand Tronc à la Station Brosseau Les Prairies pour se diriger vers Montréal par St Lambert et le Pont Victoria. La traverse en bateau à vapeur entre Caughnawaga et Lachine est supprimée. On fait à Caughnawaga et à Lachine ce que l'on a fait à La Prairie quand on a dirigé les trains de St Jean à Montréal par St Lambert avant le Pont Victoria déjà sans passer par La Prairie suivant aussi La Prairie du terminus du chemin de fer Montréal et Champlain. II n'est resté à La Prairie q. le quai qu'on voit encore en demeure au Sud du village. Le vrai nom de la Cie est celui-ci (« Montréal et Champlain Junction R. R. », Chemin de fer de Jonction de Montréal et Champlain. Le chemin de fer jonction du St Laurent et du lac Champlain a pour terminus Sorel et Stanbridge.

Incendie des casernes…

14 Septembre 1882. Incendie et destruction des casernes.

Le 14 sept. 1882 vers 1 h. p.m. les immenses bâtisses en bois à 3 étages, construites par delà la Barrière qui se trouve au Sud ouest de la Commune sur le Bord de l'eau sont devenues la proie les flammes qu'en moins de 2 heures les ont complètement détruites malgré les efforts des Pompiers du Village q. ne pouvaient rien faire d'efficace vu la force du vent de Sud q. soufflait alors – Dans un des logements des Casernes vivait avec sa famille le Colonnel Moore q. était payé par le gouvernement Fédéral pour les garder. Le feu aurait pris à sa cheminée et se serait porté sur le toit de la partie qui faisait saillie au Sud ouest. Le colonel aurait perdu une partie de son mobilier. – Les Casernes dataient de 1812 ou à peu près. Une grande bâtisse qui était en pierre et qui s'appelait l'Hôpital avait été détruite par le feu depuis assez longtemps.

La lampe du sanctuaire

– 11.5.1890 – La lampe de l'Autel St-Joseph; Lampe du St Sacrement.

La lampe de l'autel de St Jos (Autel des Congréganistes de Ste Vierge) belle en son temps, a été donnée par Alphonsine Bisaillon, fx Ls & Suzanne Benoit, en 1870. Elle a donné la lampe avt de mourir, mais je crois qu'elle a été achetée après sa mort. – En 1890, cette lampe étant toute désargentée ne convient pl à la place q'elle occupt: il fallt, ou la faire argenter de nouv, ou en acheter 1 neuve. Ms 1 personne (ma sœur Barbe Bourgeault, q ne veut pas q son nom soit mentionnée en plublic) avt fait la promesse ds en acheter une. Elle l'a achetée en effet, le 24.4. 1890, chez CB Lanctot, marchd d'ornaments d'église, rue ND, Mtl, au prix de $25,00. J'ai fourni le gland d'or, de $2.50, & 1 de soie de $1.10. – La lampe remplacée par cette nouv. lampe, sera réparée & argentée de nouv, à mes frais, & sera donnée aux Frères de l'Instructn Chrét pour la chapelle de lr noviciat à LP. Je l'ai dit aujourd à la paroisse, sans dire q je fers les frais de l'argenture, &c. La lampe du sanctuaire, ou de Ssacremt, q date de loin (ds les comptes de 1759, on voit q'on a payé £12. ou francs ($2.00) pr préparer la lampe de l'église & q'on achetée 1 lampe, sans doute celle dt il est questn ici, car on a acheté des chandeliers argentés, (la lampe devant l'être aussi) a été convenable autrefs, grande & solide, sans être élégante. Actuellmt elle est tellmt désargentée q'il faudrt l’argenter de nouv, mais elle bossée & d’ailleurs les oreilles, q st verticales, comme des oreilles de chaudière, la rendent désagréable. [Le curé raconte ici qu’il a acheté à Montréal une lampe neuve au prix de $25.]

L’ancienne peut servir pour la nouvelle paroisse – & je tacherai de l’utiliser ainsi.

- Au jour le jour, décembre 1998

Les églises de la Nativité de La Prairie (3)

Nous terminons ce mois-ci avec le troisième et dernier article portant sur les églises de La Prairie. Rappelons qu’il s’agit d’un extrait de la correspondance que la Société historique de La Prairie a échangée avec les étudiants de l’école La Magdeleine (La Prairie) dans le cadre du projet Dialogue avec l’histoire.

En 1832, un groupe de paroissiens de La Prairie formule une requête à l’évêque de Québec pour la construction d’une nouvelle église. Mgr Signai est favorable au projet, mais le projet va avorter à cause de l’opposition de plusieurs paroissiens qui trouvent les coûts trop élevés. Toutefois, suite à l’essor économique que connaît La Prairie, grâce entre autres à la venue du chemin de fer, une nouvelle demande est faite en 1835 pour répondre à l’accroissement de la population. La demande sera accueillie favorablement par la majorité des paroissiens, on peut donc procéder à l’érection de la nouvelle église.

L’architecte anglophone de Montréal John Wells est choisi pour préparer les plans et devis du nouveau temple religieux. Ce dernier est connu pour avoir déjà préparé les plans de la banque de Montréal sur la rue Saint-Jacques à Montréal, de l’église Chalmers-Wesley à Québec, de la Christ Church à Sorel, de la prison au Pied-du-Courant ainsi que d’autres bâtiments à Montréal et Québec.

La nouvelle église sera en pierre de taille. Elle aura trois portes monumentales en façade ainsi que deux tours qui seront coiffées par des clochers en bois recouverts de fer-blanc. L’intérieur sera constitué de trois nefs (partie entre le chœur et l’entrée où se trouvent les bancs). Les colonnes qui divisent les nefs aideront à supporter des galeries latérales de chaque côté de la nef centrale. Les nefs seront éclairées par une rosace (grande fenêtre ronde) et douze baies cintrées, soit deux baies et la rosace pour la façade et 5 baies pour chacun des murs latéraux. Les dimensions extérieures de la nouvelle église seront de 166 pieds de long sur 66 pieds de large avec une élévation latérale (murs) de 40 pieds. Le tout est en mesure française (1 pied français = 1,06 pied anglais). Bien qu’on ne possède pas les plans de Wells, on peut supposer qu’il avait projeté de construire une église ayant la forme d’une croix latine.

Toutefois, le projet de Wells sera abandonné suite à la mauvaise évaluation de la quantité de matériaux nécessaires pour la construction, ce qui fait considérablement augmenter les coûts. Un procès est intenté en 1837 par les paroissiens pour faire réviser les plans. De plus, il faut se rappeler que nous sommes en pleine période de troubles politiques. Le verdict ne sera connu qu’en 1838. Dans celui-ci, on suggère de refaire de nouveaux plans afin que les coûts soient raisonnables.

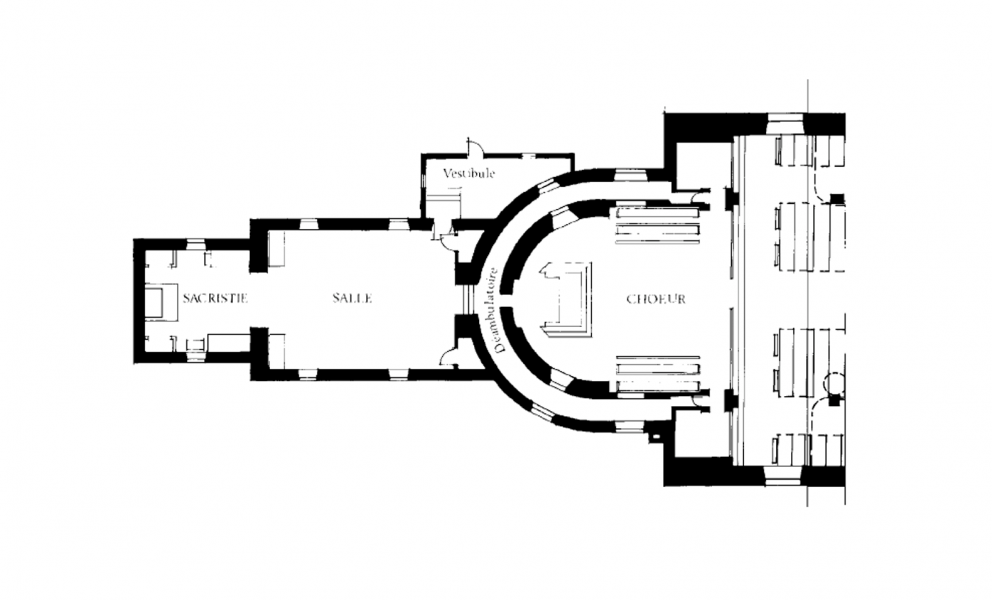

On fera appel à un nouvel architecte en la personne de Pierre-Louis Morin, un prête originaire de France. Ce novice talentueux dans l’art de l’architecture propose un plan à la Récollet pour le nouvel édifice. Soit une église qui se compose d’une grande nef divisée en trois vaisseaux (parties) et qui se termine par une abside en hémicycle (semi-circulaire) qui est moins large que la nef. À l’intérieur, on retrouve toujours une nef divisée en trois parties avec des tribunes latérales (jubés). Une nouveauté apparaît toutefois dans les plans de Morin, le déambulatoire. C’est un corridor interne qui se situe dans le pourtour du chœur. Il permet de relier la sacristie et les autels secondaires sans qu’on ait besoin de passer par le chœur. La façade que prévoit Morin est monumentale. Elle est en pierre de taille avec des pilastres et entablements. À cause du manque d’argent, le clocher ne sera pas construit et la décoration intérieure sera incomplète. Malgré tout, la nouvelle église est inaugurée en 1841. Ses dimensions sont de 161 pieds de long sur 62 de large.

Mais seulement 10 ans après sa construction, la façade du nouvel édifice présente des faiblesses, des pierres s’en sont détachées. On doit donc la refaire. C’est à l’entrepreneur Augustin Leblanc qu’on fait appel pour effectuer les travaux. Il propose de refaire les fondations du devant en les appuyant sur le roc pour pouvoir supporter le poids de la façade et du clocher, le sol argileux de La Prairie n’étant pas propice à l’accumulation d’une telle charge. Toutefois, la fabrique n’est pas satisfaite des travaux de Leblanc. Il faut reconstruire à nouveau la façade. Une action en justice est déposée, mais finalement le curé Isidore Gravel arrive à une entente à l’amiable avec Leblanc. On a recours aux services de l’architecte Victor Bourgeau pour reprendre les travaux. Les travaux commencés en 1855 seront terminés en 1856. C’est la façade que nous voyons encore aujourd’hui. Elle est un mélange de style néo-classique et renaissance italienne. M. Bourgeau sera à nouveau demandé pour la réalisation du décor intérieur de l’église. Par la suite, des travaux d’entretien et de peinture seront réalisés à plusieurs reprises. En 1910, on installe l’électricité et les luminaires qui existent toujours.

- Au jour le jour, novembre 1998

Estampe de Chauchetière

« Les six premiers sauvages de Laprairie viennent d’arriver sur la neige » à la mission de Saint-François-Xavier où ils doivent s’installer.