- Au jour le jour, décembre 2001

C’est la vie… de la SHLM

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Mr John P. PAYSENO, Seattle, USA (406)

M. Jean-Guy THERRIEN, La Prairie (352)

Correction :

Notre bénévole inscrite dans la dernière édition à la tâche de la recherche généalogique pour la Société est Mme Liliane Saint-Jean et non Diane.

Renouvellement de la carte de membre

Pour bénéficier de tous les avantages de votre carte de membre, il est recommandé de la renouveler avant son expiration, c’est-à-dire avant le 31 décembre.

Avis important

Veuillez noter qu’à partir de janvier 2002, nos conférences mensuelles se tiendront dorénavant le troisième mercredi du mois au local de la Société.

Nos prochaines conférences

À noter :

15 janvier :

Recherches généalogiques en France grâce au Fichier Origine

Par : M. Marcel FOURNIER, historien, généalogiste, Prés. SGCF

19 février :

Résultat des fouilles archéologiques 2000-2001 à La Prairie

Par : Mme Hélène CÔTÉ, archéologue chargée de projet

Attention généalogistes !

À partir du lundi, 10 décembre et ce, à tous les 2e lundi du mois, notre local sera ouvert de 19 h à 22 h pour la recherche généalogique.

Cette ouverture est pour favoriser principalement ceux qui ne sont pas disponibles le jour, mais n’est pas restreinte à ces personnes.

N’oubliez pas de réserver cette soirée dans votre agenda.

- Au jour le jour, décembre 2001

Message du président

L’année 2001, la véritable première année du nouveau millénaire, débute celui-ci avec fracas.

L’incompréhension, la crainte, la peur même, ont envahi nos vies à tous. Les événements du 11 septembre dernier et ceux qui en découlent multiplient leurs impacts dans la vie quotidienne de beaucoup de gens. Les organismes publics et plein d’entreprises privées subissent les contrecoups de cette tragédie. Tout le monde le reconnaît ouvertement ou dans le secret de son cœur : la vie ne sera plus pareille.

Un vieux dicton me vient en tête : « C’est peut-être un mal pour un bien ! ».

Sans faire l’apologie de la guerre – sous quelque forme qu’elle se présente -, l’histoire, qui a enregistré d’innombrables conflits de l’humanité, nous montre que l’espèce humaine, malgré ses fautes et ses manquements, continue à évoluer lentement vers un état que nous pouvons qualifier de meilleur.

Plus que jamais, quelles que soient nos croyances, nous devons adhérer à l’esprit traditionnel de Noël et du Nouvel An : « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! ». Nos souhaits personnels à notre entourage et nos vœux pour la planète entière doivent être imprégnés de ce message.

Que la réflexion sur les événements récents nous conduise à la connaissance et à la compréhension des autres, de ceux qui sont différents de nous par leur histoire, leur culture, leur origine géographique.

Souhaitons-nous la paix intérieure, l’amour des autres autant que de soi. Invitons-nous à partager avec nos proches, nos voisins, notre milieu, des préoccupations qui surpassent le simple aspect du bien-être matériel

Une bonne et heureuse année à tous, de ma part et de celle du conseil d’administration.

- Au jour le jour, décembre 2001

La Commune de La Prairie (suite de novembre 2001)

Après la signature avec les Amérindiens de la Grande Paix de 1701, la Seigneurie connaît une croissance démographique de 200 %. Le notaire Barrette établit à 1650 personnes la population de La Prairie en 1752.

À l’époque de la Conquête, 80 % des terres sont concédées, et le territoire entier de la Seigneurie sera colonisé vers la fin du siècle. Or l’autorité pontificale (Clément XIV) dissout la Compagnie de Jésus en 1773.

Qu’advient-il alors de la Commune ? Par le traité de Paris (1763), l’Angleterre en reconnaît le droit de propriété aux Jésuites. Peu intéressés à résider dans l’ancienne colonie française, les Pères Jésuites de La Prairie quittent pour leur mère-patrie. Seul le Père Casot choisit d’y demeurer.

Il continue de percevoir les redevances seigneuriales même après 1773, année de la dissolution de la Compagnie de Jésus par l’autorité pontificale.

Peu de temps après le décès de Père Casot, en 1800, la couronne britannique s’instaure « administrateur des biens des Jésuites ». En conséquence, les agents qu’elle nomme perçoivent annuellement les rentes payées par les « ayant droits ».

Les sommes ainsi perçues sont affectées à l’éducation dans la colonie anglaise.

Le Pape Pie VII réhabilite l’Ordre des Jésuites en 1814. Quelques religieux reviennent dans la région de La Prairie en 1842 et revendiquent leurs droits sur les sommes versées par les colons pour l’utilisation de la Commune.

Londres avait cédé l’administration des sommes perçues à la Province du Canada en 1832. Le litige traîne en longueur, la situation se maintient jusqu’à la Confédération (1867). Ottawa accorde alors à la Province de Québec les bénéfices financiers des Biens des Jésuites.

L’autorité provinciale, soucieuse de rendre justice aux propriétaires de la Commune, initie des négociations qui aboutissent finalement, en 1889, à un règlement qui obtient l’assentiment de toutes les parties.

Le trésor public verse à l’Église catholique, une indemnité de 400 000 $ en échange d’une renonciation à toute revendication future.

Cependant, cette entente n’abolit pas l’obligation qu’ont les censitaires de payer les redevances établies pour l’utilisation de la Commune, qu’on y envoie ou non ses animaux.

L’étalement du Village diminue la superficie du pré communal qui devient de moins en moins employé : les fermiers disposent d’un enclos sur leurs propres terres et leurs bêtes y sont gardées en pacage.

Les Jésuites, propriétaires de la Commune, souhaitent négocier avec les « ayants droit » une entente qui, en toute justice, les rendrait libres de disposer de leurs terres en supprimant leurs obligations envers les censitaires.

Il leur faudra attendre les années 1960 pour que les négociations s’engagent. Les « syndics », représentants élus par les « ayants droits », soumettent aux Jésuites certaines sommes à verser à titre de règlement. Les deux parties s’entendent sur une compensation de 350 000 $.

Trouver dans les registres municipaux les noms de tous les propriétaires résidant actuellement sur le territoire de la Commune de 1861 exige quelques années. Le Gouvernement du Québec sanctionne par une loi, en 1966, l’entente finalement intervenue.

Le 350 000 $ est divisé en quotes-parts plutôt minimes et plusieurs « ayants droits » reçoivent 30 $ et plus.

Les Jésuites, propriétaires de plein droit, deviennent alors libres de disposer des terrains du pré communal non concédés ni expropriés. Les acheteurs ne tardent pas à se présenter.

Après 270 ans, la Commune de La Prairie cesse d’exister, son existence passe à l’histoire.

- Au jour le jour, décembre 2001

Le Parc Kempton sur la Commune

Plus de 100 ans d’histoire

J’ai horreur du bruit ! J’ai toujours détesté les bruits forts et trépidants. Je ne peux, par exemple, fréquenter les clubs et boîtes de nuit avec leur musique assourdissante : je ressens les vibrations jusque dans les os et cela me donne mal à la tête. Les vrombissements de camions, de voitures et de motos m’horripilent particulièrement.

Un jour, il y a une couple d’année, ma mère, témoin d’une de mes réactions et réceptrice de mes commentaires, m’a découvert la cause de cette phobie.

Jeunes mariés, à la fin des années ’30, mes parents s’étaient expatriés des Cantons de l’Est vers Montréal, au pied de l’Oratoire Saint-Joseph dans le quartier Côte-des-Neiges.

Un dimanche, alors que ma mère était enceinte de moi, mon père l’emmena à La Prairie, au Parc Kempton, pour les courses de ‘stock cars’. Chaque fois que les autos passaient devant l’estrade, je lui donnais, m’a-t-elle conté, des coups de pieds furieux, assez dérangeants et même douloureux pour qu’ils dussent quitter l’estrade et s’éloigner du parc. C’est là l’origine de mon dégoût du bruit.

Le Parc Kempton a occupé le paysage de la Commune de La Prairie pendant plusieurs décennies. Il était situé à l’emplacement actuel du Marché des jardiniers, sur le Chemin de Saint-Jean, adjacent au cimetière paroissial.

Les « Canadiens » ont toujours été reconnus pour leur goût des beaux et bons chevaux. La littérature ancienne en parle abondamment et cite plusieurs cas de rivalités – souvent même trans-générations – entre propriétaires de chevaux qui n’hésitaient pas à courser entre eux sur les voies publiques d’alors. De nombreuses querelles ont ainsi pris jour dans bon nombre de villages.

La Prairie a une longue histoire dans le domaine des courses de chevaux au Québec.

Dès 1830, soit 77 ans avant la création de Blue Bonnets, le journal La Minerve, publié à Montréal, annonçait des courses de chevaux tenues à Laprairie sur le site de « l’ancienne carrière ». (Édition du 16 sept. 1830).

En 1844, le Chemin de fer annonçait un horaire spécial pour la durée des courses à Laprairie, tenues du 13 au 15 août. La deuxième journée de ces courses fut d’ailleurs marquée d’une fraude montée par les teneurs de paris, laquelle fraude a mené à la disqualification du favori.

Le 19 juin 1876 était créée l’Association du Club des courses de Laprairie qui obtenait du Syndic de la Commune un bail de cinq ans avec obligation de tracer un chemin et réaliser un « rond de courses & accessoires », et « exploiter le rond de courses, tout en procurant la récréation de l’esprit & le délassement du corps ». (Roberge, N° 757, 19-06-1876) Parmi les sociétaires fondateurs, on retrouve – pour n’en nommer que quelques-uns -, des de Lorimier, Brossard, Brosseau, Bourassa, Barbeau, Normandin et Perras.

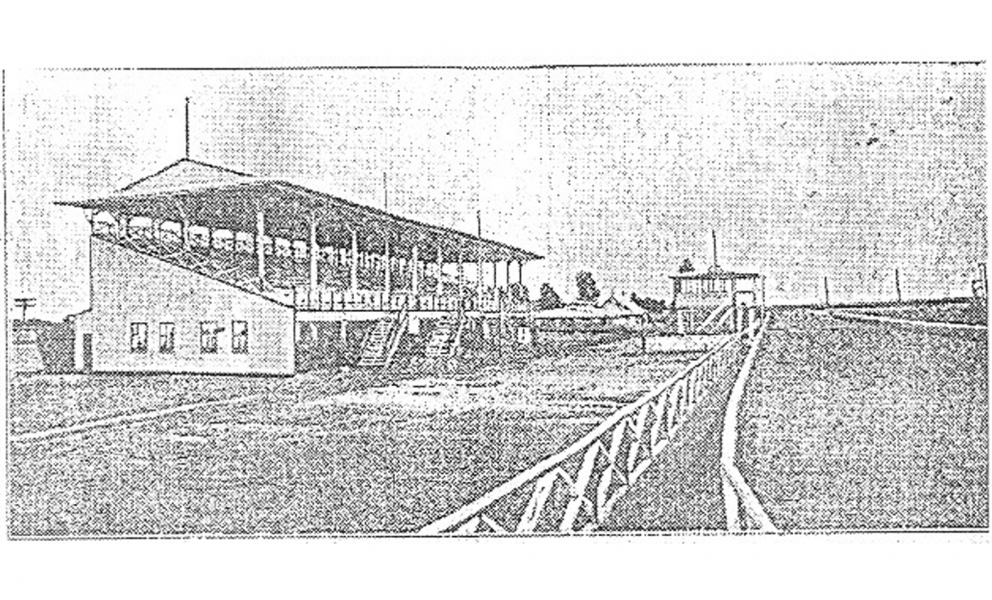

Le 7 juillet 1913, le conseil municipal autorise la Société d’agriculture du comté de Laprairie à établir un site d’exposition permanent sur un terrain de 30 arpents situé à la Commune près du cimetière et d’y construire les constructions pertinentes avec rond de courses et autres dépendances.

On y avait même inauguré une matinée des dames le jeudi, avec guichet particulier et un service de messagers/commissionnaires pour effectuer leurs paris et leurs commandes de breuvages et de nourriture.

Dès lors, plusieurs organismes sous-contractants se sont succédés pour l’organisation et la gestion de ces courses. Entre autres, on peut retenir la Société du Parc Boulevard Édouard VII, le Kempton Jockey Club, Holman-Fleming, The Breeders Racing, le Manitoba Jockey Club, Seven Counties Short Ship Circuit…

Les journaux de l’époque donnaient de longs comptes rendus sur l’ouverture de la saison, les programmes, les résultats des courses, etc.

Les courses étaient populaires et attiraient les résidents de la région et plus particulièrement de Montréal. Dans les années ’20, le Grand Tronc organisait deux trains spéciaux partant de la Gare Bonaventure avec tarif unique de 1 $ couvrant l’aller-retour. Une compagnie de taxis – La Cie de Taxi Kennedy – mettait 40 voitures au service des amateurs montréalais (1 $ aller seulement) et 4 autobus.

Le coût d’admission était alors de 25 c, et les bourses, qui ne dépassaient pas 100 $ au gagnant dans la première décennie, atteignaient jusqu’à 400 $ dans la décennie suivante.

À l’origine dévolue aux courses de chevaux Trot et Amble de 5 et 6 furlongs (1 furlong = 201, 17 mètres), on y tint également des courses de 1 mille et plus, et occasionnellement de 5 milles (1915), avant d’y admettre des courses de motos et de ‘stock cars’.

En 1922, on inaugurait une nouvelle estrade réputée offrir 4000 sièges et de bâtiments neufs. Une tornade en emporta le toit en 1933 ( ?), la foudre rasa l’estrade en 1941 et, le 25 juillet 1953, l’estrade était complètement la proie des flammes.

Le journal L’Éveil, hebdomadaire couvrant la région de La Prairie et Saint-Rémi, fait la une avec cet incendie et annonce, en page 7, l’ouverture du Noël Raceway sur le boulevard Taschereau, près de la rivière Saint-Jacques, une piste dédiée exclusivement aux ‘stock cars’.

Le terrain de la Société d’agriculture est occupé par le Marché des Jardiniers depuis 1967.

Source : Fonds Élisée Choquet, dossier 4.154

- Au jour le jour, décembre 2001

La préservation du patrimoine bâti

La préservation du patrimoine bâti du Vieux-La Prairie constituait une des principales raisons pour la fondation de la Société d'histoire dc La Prairie de la Magdeleine (SHLM) en 1912. Depuis ce temps, la valeur de notre héritage collectif a été reconnue par le gouvernement québécois en le déclarant arrondissement historique en 1975.

Malgré tous les efforts de sensibilisation de la Société et la protection accordée par Québec, la lutte pour la préservation de ce patrimoine n'est jamais terminée. Bien entendu, l'usure du temps et les incendies menacent toujours les précieux témoins de notre passé.

Un argument majeur à l'encontre de la préservation des bâtiments anciens est d'ordre économique. Tout le monde sait qu'il est plus coûteux de rénover un ancien édifice que d'en construire tin neuf plus encore, suite â un abandon prolongé.

La perspective des sommes à verser pour la sauvegarde du patrimoine doit être considérée comme un investissement dont les bénéfices ne sont pas toujours évidents à. cour ternie.

On peut citer comme exemple les fortifications de la ville

de Québec qui ont bien failli tomber sous le pic des démolisseurs au 19e siècle, suite à la pression des commerçants de l'époque qui voyaient là un frein au développement économique de la ville. Il a fallu tout le poids et l'influence du gouverneur, Lord Dufferin, pour qu'on sauve ce précieux patrimoine. Peut-on imaginer, aujourd'hui, Québec sans ses vieux murs? Si la « vieille capitale » fait maintenant partie du patrimoine mondial reconnu par l'Unesco, c'est grâce, entre autres, à ses anciennes fortifications.

Si, aux yeux de certains, le Vieux-La Prairie ne présente pas le caractère prestigieux du Vieux-Québec, il n'en est pas moins important pour autant. Sa valeur pédagogique et historique a été reconnue depuis longtemps. Il forme une entité dont les composantes sont essentielles à la compréhension du tout.

En effet, le Vieux-La Prairie constitue un rare témoignage d'un centre urbain ancien sur la Rive-Sud.

De plus, la richesse de l'histoire de La Prairie est due en grande partie à sa situation au cœur de la principale voie dc communication avec les États-Unis.

Le visiteur contemporain peut difficilement soupçonner l'intense activité économique et sociale qui régnait en cc lieu de transit, de commerce et de manutention que constituait le La Prairie d'autrefois. C'est pourquoi on y retrouvait de nombreux hôtels. Le dernier témoignage en est l’édifice du « Bar Tourist ».

Il semble que près de 30 ans de sensibilisation et de nombreux investissements effectués par les pouvoirs publics, tant au niveau provincial qu'au niveau municipal, n'ont pas réussi à convaincre tout le monde de l'importance du Vieux-La Prairie.

Les bâtiments anciens sont autant de témoignages tangibles qui aident à reconstituer notre riche Passé. À chaque année, des milliers de visiteurs, — dont des étudiants, historiens, archéologues et touristes — explorent le milieu historique que nous avons préservé.

En plus des retombées économiques conséquentes non négligeables pour notre région, le Vieux-La Prairie constitue une richesse pédagogique essentielle pour la Rive-Sud et le Québec.

Chaque destruction d'un dénient de ce précieux patrimoine enlève des informations fondamentales à la compréhension et à la vulgarisation de notre histoire.

Heureusement, nos élus municipaux ont compris depuis plusieurs années l'importance de cet héritage.

Il est maintenant de la responsabilité de chaque citoyen de faire en sorte que cette prise de conscience ne faiblisse pas et que la population en général soit de plus en plus au fait de comprendre et d’apprécier l’importance de la préservation du patrimoine bâti.

- Au jour le jour, décembre 2001

Les archives de la SHLM

« La Société historique de La Prairie de la Magdeleine offre aux chercheurs des archives privées d’une valeur indéniable. La conservation des différents fonds d’archives permet de préserver la mémoire des gens et des événements qui ont fait l’histoire de La Prairie et de sa région riche d’un passé de plus de 330 ans. »

« Toutes les descriptions des fonds d’archives privées de la SHLM ont été faites conformément aux règles pour la description des documents d’archives (RDDA) créées par le Bureau canadien des Archives en 1990.

Ces règles constituent un outil essentiel en archivistique, puisqu’elles assurent l’uniformité, et ainsi une compréhension universelle, des descriptions de documents d’archives. »

(Extraits de la présentation de L’état général des fonds par Martine ROUSSEAU, Archiviste)

Les fonds d’archives de la Société sont volumineux et proviennent de plusieurs sources privées et publiques.

On y trouve des documents de tous ordres sur la grande et la petite histoire de La Prairie, sur ses habitants, ses commerces, ses institutions, etc.

Les fonds comportent des milliers de photographies, des copies de cartes anciennes, un grand nombre de généalogies, de nombreuses coupures de journaux, des copies de documents juridiques, quantité de copies de pages de correspondance…

Ceux qui ont accès à l’internet peuvent prendre connaissance de l’étendue de nos archives et en identifier le contenu sur le site propre de la Société au titre Archives (www.laprairie-shlm.com).

Les visiteurs au siège social peuvent également se familiariser avec nos fonds.

Périodiquement, nous vous présenterons succinctement l’un ou l’autre des fonds qui composent nos archives.

« Les passionnées d’histoire pourront faire de belles découvertes dans l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie, tandis que les chercheurs disposeront d’une documentation généalogique et historique d’une grande valeur. »

- Au jour le jour, novembre 2001

À propos du bulletin

Éditeur : Société d'histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Collaborateurs :

Coordination : Claudette Houde N° 126

Rédaction :

Charles Beaudry N° 302

Gilbert Beaulieu N° 361

Claudette Houde N° 126

Jean L’Heureux N° 179

Révision :

Gilbert Beaulieu N° 361

Claudette Houde N° 126

Infographie : Révisatech

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, novembre 2001

Visite de l’Association des familles Robidoux

Lors de la journée de la Culture, le 30 septembre dernier, un groupe de l’Association des familles Robidoux est venu visiter notre musée et faire une visite guidée du Vieux-La Prairie. Plusieurs des ancêtres Robidoux étaient alliés aux Dupuis, Guérin, Robert, Sainte-Marie et autres de La Prairie et des environs.

- Au jour le jour, novembre 2001

Renouvellement de la carte de membre

L’automne marque le moment du renouvellement de votre carte de membre effective du 1er janvier au 31 décembre. Le conseil d’administration tient à vous remercier de votre appui. Grâce à vous, la SHLM est en mesure de maintenir des services de qualité à coût réduit.

Nous vous invitons à témoigner de votre confiance en renouvelant votre carte de membre pour l’an 2002.

Vous pouvez vous en acquitter en vous présentant au siège social – il nous fait toujours plaisir de vous rencontrer – ou par la poste.

La cotisation demeure inchangée à 25$ pour la carte individuelle et 40$ pour la carte familiale.

N’oubliez pas de noter votre numéro de membre.

Il serait opportun de nous communiquer votre adresse de courriel, si ce n’est déjà fait.

- Au jour le jour, novembre 2001

Connaissez-vous votre société d’histoire?

Un organisme sans but lucratif incorporé le 18 septembre 1972.

Elle a pour objets :

- Faire l’étude de l’histoire locale et régionale par des recherches, des publications, des conférences, des musées;

- S’intéresser aux monuments historiques, assurer leur protection, les conserver, de sorte que les visiteurs puissent les admirer;

- Faire l’étude du sol et du sous-sol, l’étude des vieilles familles et faire des recherches généalogiques;

- Imprimer, éditer, distribuer toutes les publications se rapportant à l’histoire locale et régionale.

Question : Pouvez-vous définir les éléments composant son logo (il apparaît en en-tête)?