- Au jour le jour, mai 2002

Mot du président

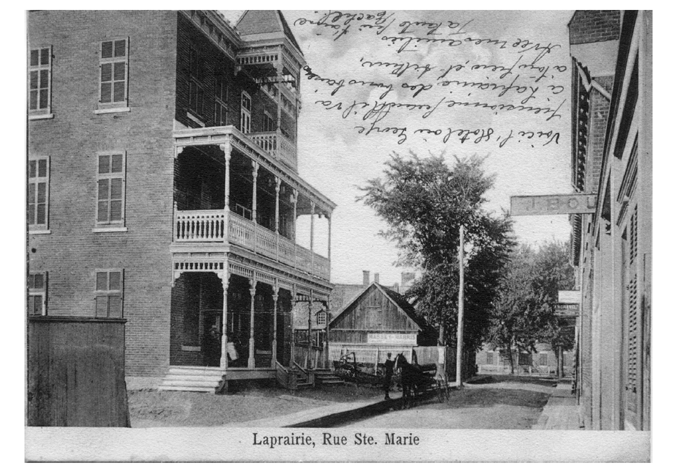

L’hôtel de Montigny tel qu’il apparaissait au temps de sa gloire.

Ce bâtiment, qui fit les beaux jours du Vieux-La Prairie, entre la construction des ponts Victoria et Jacques-Cartier, est laissé pratiquement à l’abandon dans les années 80.

Grâce à la détermination de personnes désireuses de préserver ce souvenir du passé toujours présent, l’hôtel de Montigny se fait présentement une beauté et ré-ouvrira ses portes durant la période estivale. À l’instar de sa vocation passée, la bâtisse sera convertie en restaurant au rez-de-chaussée et en logements ou bureaux de style « loft » aux étages.

Félicitations aux entrepreneurs pour ce merveilleux projet de préservation du patrimoine du Vieux-La Prairie

Jean L’HEUREUX, (179)

- Au jour le jour, mai 2002

Assurance-santé à Ville-Marie en 1655

Surprenant mais véridique.

Voilà ce qu’on apprend dans un texte fouillé de Robert-Lionel Séguin, intitulé « L’apprentissage de la chirurgie en Nouvelle-France. »

Ce texte apparaît dans la Revue d’histoire de l’Amérique française, pages 593 à 599, volume XX, 1967.

Voici quelques bribes de ce texte :

« Des praticiens se montrent particulièrement avisés. L’un d’eux Étienne Bouchard, "Maistre Chyrurgien du dict Ville-marye", crée son propre système d’assurance-santé le 3 mars 1655, alors qu’il s’engage à "penser et médicamenter" la plupart des habitants de Montréal, leur épouse et leurs enfants, moyennant une prime annuelle de cent sols par personne. Bouchard devra soigner "touttes sortes de maladyes tant naturelles quaccidentelle, excepté de la peste, grosse vérolle, de la lèpre, mal caduc Et la litotomye ou opilation de la pierre Jusques à une entière Guérison autant que faire se pourra…" »

Les bénéficiaires d’un tel plan sont Urbain Tessier, ancêtre de Raymond Monette, bibliothécaire à la SHLM, Louis Guertin, Nicolas Millet, Gilbert Barbier, Marin Janot, Gimon Galbrun, Jacques Mousseau, Louis Brousseau et Jacques Beauvais ancêtre de madame Lucette Beauvais-Monette bibliothécaire et Huguette Beauvais, bénévole de la SHLM.

D’autres disciples d’Esculape offriront leurs services à contrat dans les décennies qui suivent. C’est ce que font deux autorités médicales de la Nouvelle-France, les maîtres-chirurgiens Jean Martinet dit Fonblanche et Antoine Forestion, le 20 août 1681, alors qu’ils se rendent chez le notaire Claude Maugue pour y signer un accord avec les religieuses Hospitalières du lieu.

À cette occasion, les chirurgiens

« promettent et s‘obligent de bien et Duement servir L’hospital de Villemarie, penser et médicamenter tous les malades qui s’y trouveront, et par quartier de trois en trois mois et se renderont assidus à venir visiter les dits malades environ sur les sept heures du matin par chacun jour et autres heures lorsqu‘il sera nécessaire, et ce pour et moyennant la somme de soixante quinze livres chacun, et par chacun an, A commancer le temps de Leur service dès le premier juillet dernier. »

Heureux temps où le paiement des honoraires médicaux reste à la merci d’une bonne ou mauvaise thérapeutique. De nos jours, telle garantie saurait satisfaire le plus incrédule des patients. Non pas à l’époque, puisque la prose notariale précise encore que si « D’ici audit terme il demeuroit dans Les chairs du malade aucunes Racines dudit ChanCre qui pourroient transpirer Et sétendre depuis La playe Jusqua La Gorge Seulement Et Luy Causer de nouvelles playes, alors Ledit sieur Dubeaur Sera Tenus Et Obligé de Rendre audit malade Ladite somme de deux Cens schelings Susdits quil a reçu En La Vache et veau Cy dessus mentionnés, Et quil ne pourra prétendre En au-cunes manières au Second Et Dernier payement de Pareil-le Somme de deux Cens schelings… »

Voilà ce qu’on appelle brasser des affaires.

- Au jour le jour, mai 2002

Nos ancêtres et leur habillement

Les inventaires des biens dont le but est de permettre le partage de l’héritage d’un défunt sont une source précieuse d’informations sur les aspects matériels de la vie de nos ancêtres.

Deux de ces inventaires, datés de 1786 et 1821, concernant un mari et son épouse remariée, nous renseignent sur leur habillement. Dans le cas d’Augustin Houde de Rivière-du-Loup (Louiseville), cultivateur et négociant, l’inventaire de 1786 nous apprend qu’il avait quatre habits : un habit de drap gris, évalué à 12 livres, un habit bleu (12 L), un habit de drap silésie (12 L) et un habit d’été non fait (18 L). Il avait aussi un ensemble de veste et culottes de nan-kin (12 L), un ensemble de veste et une culotte de cotton (6 L), une veste de drap gris (6 L) et une veste noire (4 L). Sa bougrine d’indienne est estimée à 12 Livres.

La bougrine est une sorte de vareuse et l’indienne une toile de coton imprimée. Quant au nankin, c’est une toile de coton uni généralement de couleur jaune. La silésienne (silésie) est un tissu mi-soie, mi-laine. Dans ses réserves, le sieur Augustin avait 42 aunes de toile valant 40 sols l’aune, 30 aunes d’étoffe du pays à 3 L l’aune et 24 aunes de droguet Cadien, évalué à 3 L 6 sols l’aune. Une assez bonne quantité de tissu, l’aune étant une mesure de longueur alors équivalente à 119 centimètres.

L’inventaire nous apprend que l’étoffe du pais, faite de laine filée plutôt en gros brins et tissée serrée, avait été tissée par une dame Chauret au coût de 10 sols l’aune. Le droguet est défini comme une étoffe de laine à bas prix mais ici sa valeur est estimée supérieure à celle de l’étoffe du pays. Il s’agit d’un droguet particulier dit cadien, ce qui veut probablement dire acadien. Il avait été façonné par une dame Leblanc au prix de 18 sols l’aune. Cette dame était vraisemblablement une acadienne déportée de son pays en 1755 et qui était venue, comme plusieurs de ses compatriotes, s’établir alors dans la région de Rivière-du-Loup.

Alors qu’Augustin Houde est décédé à l’âge de 50 ans, Marie-Louise Vachon, son épouse, remariée à Jean-Baptiste Rivard, a vécu jusqu’à près de 80 ans. En 1821, l’inventaire de ses biens, qui regroupe souvent plus d’un objet sous le même item, fait état de sa garde-robe. On y trouve : deux mantelets et un jupon d’indienne (12 L), une chape de drap (9 L), une paire de souliers et un mantelet et son ruban (3 L), une vieille jupe (2 L 8 s), une paire de souliers et une table (3 L), un jupon et un chapeau (7 L), une pelisse et une capotte (10 L), un déshabillé et un jupon (10 L), un jupon et trois mantelets (6 L) et deux boites à coiffe.

Mantelet signifie petit manteau. À partir de 1743, le terme désigne une courte cape de femme qui couvre les épaules et les bras. On le définit aussi comme un vêtement léger que les femmes mettent sur leurs épaules pour sortir. La chape est une sorte de manteau long sans pli et agrafé par devant, en fait un ample manteau. La capotte (capote) est un grand manteau d’étoffe grossière à capuchon. Bélisle la décrit comme un grand manteau que les femmes portaient par-dessus leurs habits et qui les couvrait de la tête aux pieds. Quant à la boite à coiffe, c’est une sorte de boîte à chapeaux pour entreposer les coiffes, des coiffures féminines légères en toile ou en tissu léger.

Il apparaît bien évident que ces inventaires ne font pas état de tous les vêtements portés par les personnes en cause. On s’en tient probablement à ce qui a une certaine valeur et qui serait susceptible d’être porté par quelqu’un d’autre. Il est difficile d’établir une valeur comparative entre les vêtements de cette époque et ceux de nos jours. En regard d’autres biens, les habits d’Augustin Houde évalués à 12 L chacun représentaient les coûts respectifs de 6 cordes de bois, de 8 minots de patates, de 3 1/2 minots de farine ou de 3 minots de pois secs. Le minot était une mesure de volume équivalant à un peu moins de 40 litres.

Pour ce qui est de Marie-Louise Vachon, la veuve d’Augustin, la valeur comparative de ses vêtements est plus difficile à établir à cause de leur regroupement de 2 ou 3 sous un même item. Dans cet inventaire, si on met en parallèle des items d’habillement avec d’autres items variés on obtient les équivalences suivantes :

Pour 12 L, deux mantelets et un jupon d’indienne se comparent à une pelle à feu, une paire de chenets et une paire de pinces de foyer, ou à un dévidoir et un rouet.

Pour 9 L, une chape de drap se compare à un chaudron.

Pour 7 L, un jupon et un chapeau se comparent à 10 livres de chandelles, ou à la moitié de la valeur d’un métier à tisser complet.

Pour 10 L, un déshabillé et un jupon se comparent à 3 plats de fer, une bombe (bouilloire à bec) et une tourtière, l’ustensile pour faire cuire des tourtes.

Références

— Badeaux, Jean-Baptiste, notaire, Inventaire des biens délaissés par sieur Augustin Houde. 3 et 4 février 1786.

— Bélisle, L.A., Dictionnaire Bélisle de la langue française du Canada, Éditions Leland.

— Gagnon, Antoine, notaire, Inventaire des biens de la succession de feue Marie Louise Vachon, 18 et 19 juin 1821.

— Robert, Paul, Le petit Robert 1, Éditions Le Robert, 1987.

- Au jour le jour, mai 2002

Des filles du Roi dans la Seigneurie

Contrairement aux mythes populaires, il est faux de croire que les filles du Roi étaient des filles de mauvaise vie. Le père Le Jeune écrivait dans la Relation de 1641 « On nous a dit, qu’il couroit un bruit dans Paris, qu’on avoit mené en Canada, un vaisseau tout chargé de filles, dont la vertu n’auroit l’approbation d’aucun Docteur; ‘est un faux bruit, j’ay veu tous les Vaisseaux, pas un n’estoit chargé de cette marchandise. »

Un autre témoignage à citer est celui de Pierre Boucher qui résidait dans la colonie depuis une trentaine d’années et qui fut questionné lors de son voyage en France en 1662 : « Il n’est pas vray qu’il vienne icy de ces sortes de filles, & ceux qui en parlent de la façon se sont grandement mépris, & ont pris les Isles de Saint Christophe & de la Martinique pour la Nouvelle-France; s’il y en vient icy, on ne les connoist point pour telles; car avant que de les embarquer, il faut qu’il y aye quelques-uns de leurs parens ou amis, qui asseurent qu’elles ont tousiours esté sages; si par hazard il s’en trouve quelques-unes de celles qui viennent, qui soient décriées, ou que pendant la traversée elles ayent eu le bruit de se mal-comporter, on les r’envoye en Franc. »

Même à l’époque des filles du Roi et au cours des décennies qui suivirent, la polémique concernant la vertu de ces filles est demeurée vivace.

Lors de l’invasion du bas Canada par les troupes anglaises, le Roi Louis XIV envoya le régiment de Carignan-Sallières en renfort. Lorsque la France gagna la bataille, le régiment fut démantelé et quelques centaines de ces valeureux soldats décidèrent de demeurer au Canada. Remarquez que le ministre Colbert suggéra fortement aux officiers du régiment de ne point repasser par la France et de demeurer au pays pour mériter les grâces de Sa Majesté.

Afin de coloniser et peupler la Nouvelle-France, il devint impératif d’accroître la gent féminine, disposée à marier ces soldats et les autres hommes de la colonie. Pour remédier à la situation, le roi décida d’envoyer des femmes dans le nouveau pays. Celles-ci seraient les mères des générations à venir. Entre 1663 et 1673, la colonie recevra près de 800 filles connues sous le nom de « Filles du Roi ».

À peine un peu plus de 400 filles du Roi sont des orphelines et la majorité a moins de 25 ans, les autorités cherchant des filles jeunes et en santé. Le Roi de France défraie le coût de la traversée et leur procure quelque bien-être matériel.

Avec l’apport des Soldats du régiment de Carignan-Sallières et celui des filles du Roi, la population de la Nouvelle-France double en 7 ans, passant de 3200 en 1666 à 6700 en 1672. La France considère alors qu’elle a fait son effort.

Parmi ces hommes et femmes unis pour la colonisation, certains se sont établis dans la Seigneurie. Parmi ceux-ci, nous retraçons le nom de François Pinsonneau dit Lafleur, soldat de la compagnie St-Ours, qui épousa Jeanne Leber (Leper). Le couple Pinsonneau s’installa dans le village au début de sa fondation. Tous les deux sont morts à La Prairie. Ils ont eu 7 enfants.

Marguerite François (Maureau), veuve de Mathieu Faye, épouse en 2e noces Jean Lefort, le 2 novembre 1696 à La Prairie. Ils auront 3 enfants.

Anne Aubry épousa Antoine Caillé-Biscornet dit Brule-fer; ils furent recensés à La Prairie en 1681 et ont eu 7 enfants.

Jeanne Leduc Denote, veuve d’André Robidou dit l’espagnol épousa en 2e noces Jacques Supernant (Surprenant) dit Sanscoucy, le 16 août 1678 à La Prairie. Il était un soldat du Régiment Carignan-Salllières, Cie de Contrecoeur.

Nous pourrions mentionner toutes celles qui se sont établies dans la Seigneurie, mais la liste serait trop longue.

Ces femmes ne sont que quelques-unes des pionnières venues dans le Nouveau monde pour assurer la survie et la descendance de la Nouvelle-France. Elles seront aussi les mères de plusieurs descendants établis dans la Seigneurie de La Prairie.

Nous pouvons être fiers de nos origines, car ces hommes et femmes ont tout quitté pour que nous puissions exister.

Attention aux mauvaises langues et aux mensonges qui subsistent depuis près de 350 ans. Ces femmes, sauf quelques exceptions, étaient des filles de bonnes familles et des orphelines, cherchant un monde meilleur.

Source : Les filles du Roi par Silvio Dumas, Société historique de Québec, Québec 1972

- Au jour le jour, mai 2002

La Vie… de nos ancêtres

Nos ancêtres, avant d’émigrer en Nouvelle-France, ne vivaient généralement pas dans la ouate — qui n’existait pas encore d’ailleurs. Leurs conditions étaient difficiles. Les guerres à répétition, celles des rois puis celles, plus locales des nobles entre eux pour la possession de territoire, les règlements de comptes, chicanes de familles ou d’héritage, etc., réduisaient régulièrement les populations d’hommes aptes à travailler, détruisaient les demeures et les champs. La propriété foncière reposait entièrement ou presque entre les mains du roi, des nobles et du clergé (évêchés, abbayes). Peut-on, dès lors, se surprendre de l’intérêt que plusieurs ont eu à s’expatrier sur la foi des promesses inouïes qu’on leur faisait.

Poursuivons notre quête sur leur mode de vie avant leur prise de décision par des extraits du volume de Pierre GOUBERT, La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle.

Les intérieurs paysans (suite et fin)

« Le plus inattendu dans ce que, après Balzac, on appellera plus tard les "inventaires de commissaire-priseur", c’est la présence d’armes : pas seulement de solides couteaux ou des faux qu’on peut renverser, mais des arquebuses, puis des mousquets, surtout ce qu’on désigne sous le nom alors vague de fuzil ; aux premières lectures, on peut croire au ramassage, en des lieux proches d’anciens champs de bataille, de quelques trophées plus ou moins hors de service; du fait qu’on s’est battu un peu partout durant les guerres de Religion, la Fronde et même un peu plus tard (mais alors aux frontières), le cas a dû être fréquent.

Il y a tout de même bien trop d’armes, à moins de croire que tous les soldats abandonnaient les leurs ou les revendaient, cette seconde hypothèse n’étant pas absurde; mais des fusils se trouvent encore au XVIIIe siècle, alors que le royaume ne connaissait ni la guerre civile ni l’invasion (sauf locale et épisodique). On a pourtant bien du mal à déduire qu’il s’agissait là d’armes pour la chasse (et subsidiairement de défense contre les loups, nombreux, et les brigands, rares) : en effet, si le braconnage se révèle considérable et facile (et explique que le clapier fut très longtemps inconnu dans nos campagnes), on avait plutôt l’impression qu’on le pratiquait avec des collets, pièges, appeaux et autres habiles pratiques. Un petit mystère demeure donc, mais il ne pousse pas à soutenir que la vie des campagnes était idyllique, et sans danger.

Une autre constatation, très générale, surprendra moins : même en des logis bien garnis de meubles et vêtements, on ne trouve jamais un sou vaillant, ou bien les héritiers déclarent que tout l’argent-monnoie (c’est le terme) a été employé pour les frais de maladie et de sépulture. Il est à noter que cette unanimité dans la déclaration de néant monétaire n’apparaît guère avant le milieu du siècle (en même temps que les impôts atteignent un niveau astronomique). Bien entendu, tout paysan, sauf les miséreux totaux (mais ils n’ont pas de maison) détient quelques pièces de billon (bronze) et même d’argent, ne serait-ce que pour payer l’impôt royal (et quelques petits autres) qu’il finit tout de même, gémissant et contraint, par régler sou à sou… Il est vrai qu’au lieu et place d’argent sont souvent déclarées, et décrites, quelques menues reconnaissances de dettes (envers un gros fermier, un parent, le curé, le seigneur, un usurier du secteur), couchées sur de petits bouts de solide papier et signées de "la marque" du défunt… Il vaut mieux déclarer son passif que son actif!

L’inventaire d’intérieurs paysans qui vient d’être donné résulte rigoureusement de documents d’archives, propose en outre quelques interprétations et concerne strictement la partie la plus modeste (mais non pas la franchement misérable) et aussi la moins spécialisée (pour autant que ce mot ait alors un sens) de la paysannerie française; elle se trouvait la plus nombreuse, et de beaucoup : facilement la moitié des sujets du roi.

Naturellement, cette évocation convient mal à tels groupes de ruraux un tant soit peu spécialisés, comme les vignerons ou les maraîchers, ou aux artisans-paysans pourvus d’un métier à tisser, d’une forge, d’un petit atelier, ou aubergistes, ou meuniers; encore moins aux grands laboureurs-fermiers-receveurs qui, sur leurs 100 hectares de terre à blé, meublaient presque bourgeoisement un grand bâtiment sur cour fermée, flanqué de plusieurs remises, hangars, étables, bergeries et écuries, et agrémenté d’un pigeonnier. Du moins retrouverons-nous, chemin faisant, une bonne partie des uns et des autres, dans leur cadre naturel et leurs milieux de vie.

Avant d’y parvenir, tâchons d’accéder aux hommes eux-mêmes, leur famille, leur descendance, quasiment dans leur chair. »

- Au jour le jour, mai 2002

Des esclaves à La Prairie

Qui n'a pas entendu parler de l'esclavage? Dans les années 70, une mini-série fit fureur tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle s'intitulait RACINES. Cette émission relatait la capture d'Africains, enlevés dans leur pays natal et emmenés aux États-Unis pour y être vendus. Ils furent les premiers esclaves de l'Amérique du Nord.

Ensuite, vint la guerre de sécession aux États-Unis qui séparait le Nord et le Sud et dont l'enjeu principal était l'abolition de l'esclavage et la libération de ce peuple d'Afrique soumis aux pires sévices par la plupart de leurs propriétaires.

Beaucoup de ces esclaves se réfugièrent au Canada où des citoyens canadiens les aidèrent à passer la frontière. Dernièrement, dans l'une des capsules du Patrimoine canadien, on voyait un segment de cette partie de l'histoire d'esclaves ayant réussi leur périple grâce à de courageux Canadiens.

Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des esclaves au Canada. La capsule du Patrimoine canadien omet de montrer le côté sombre de l'histoire canadienne concernant l'esclavage.

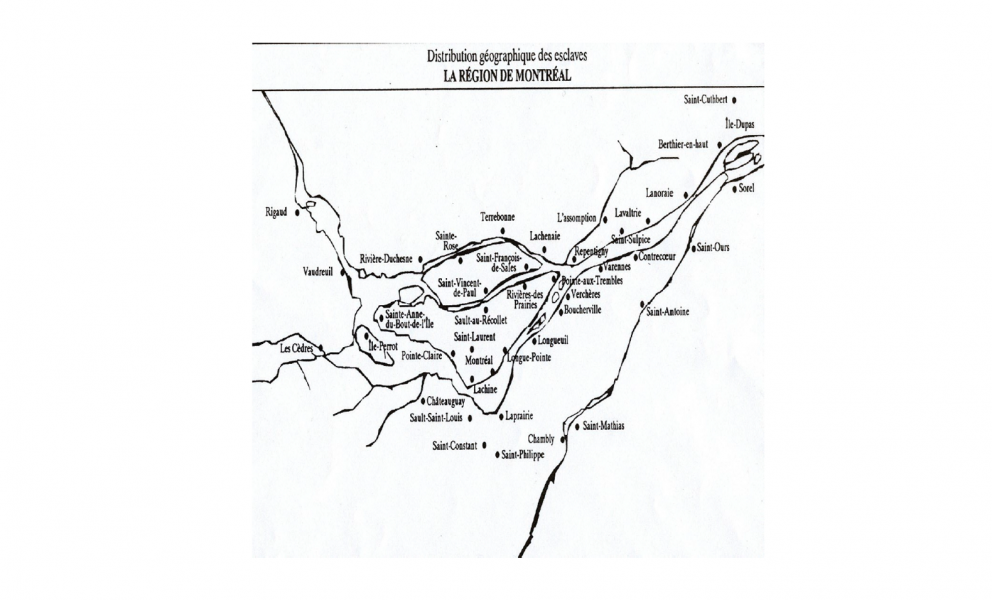

Les esclaves apparaissent chez nous vers 1690, et nous en retraçons dans les premières années du XIXe siècle. La majorité des esclaves, environ 2700, étaient des Amérindiens de différentes nations; environ 1400 étaient des esclaves noirs.

Bien que cela puisse surprendre, plusieurs familles de la Seigneurie de La Prairie étaient propriétaires d'esclaves amérindiens (seulement 3 esclaves noirs ont été répertoriés dans la Seigneurie).

Les familles Bisaillon, Lérigé, Bourassa, Deneau, Pinsonneault, sont parmi celles-ci. Au moins 70 esclaves amérindiens sont recensés dans la Seigneurie.

Les esclaves amérindiens, parfois appelés esclaves rouges, posent des problèmes particuliers. En principe, ces esclaves provenaient seulement des nations qui n'étaient pas alliées des Français.

Fait intéressant, plusieurs esclaves se marieront avec des colons. À La Prairie, on note le mariage de Marie-Jeanne Perras (veuve de Claude Faye), fille de Pierre Perras et Denise Lemaître, avec Pierre Voisin, esclave panis (veuf de Marie-Anne Lacroix). Ils se sont mariés le 23 décembre 1709 à La Prairie.

Certains disent que le nombre d'enfants illégitimes, nés de femmes esclaves enceintes de leurs propriétaires était élevé durant la période de l'esclavage en Amérique du Nord. Je n'ai pas trouvé de preuve de cette assertion en Nouvelle-France.

Parmi les propriétaires, 45 % étaient des marchands, 20 % des officiers militaires et 35 % occupaient une autre profession (clerc, menuisier, etc…).

Voici quelques exemples des propriétaires : Michel Bisaillon, époux en 1710 de Marguerite Fafard, possédait 4 esclaves amérindiens. René Bourassa dit Laronde, époux en 2e noce de Catherine Lérigé, en 1778, en avait 5 ou 6. Jacque Deneau dit Détaillis, époux en 1705 de Françoise Daniau, en possédant quant à lui 7.

En terminant, bien que cette époque soit révolue au Canada, dans plusieurs pays du tiers-monde, l'esclavage est encore monnaie courante.

Source : Dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires, par Marcel Trudel

- Au jour le jour, mai 2002

Problème de pollution de l’air

La pollution industrielle de notre environnement n’est pas une préoccupation de notre époque seulement. En 1903, le maire de La Prairie, le Docteur Brisson, négociait, au nom du conseil, suite à des plaintes des citoyens, particulièrement des Frères de l’Instruction chrétienne voisins de la fabrique et dans la ligne des vents dominants, avec la direction de l’entreprise La Prairie Bricks, la nécessité de modifier leur technique de cuisson pour diminuer la fumée et en changer la nature.

Il eut des discussions avec le gérant de l’entreprise et fit même parvenir des recommandations au secrétaire général du manufacturier en s’appuyant sur un article récent de La Presse qui expliquait une méthode nouvelle prometteuse à cet effet.

Dans une lettre du 23 mars 1903, il incitait fortement la compagnie à tout le moins tenter l’expérience de cette méthode et soulignait qu’il était préférable de faire cet essai et de constater son efficacité ou non, montrant ainsi leur bonne foi et surtout en évitant ou retardant une possibilité de poursuite judiciaire qui pourrait même viser la municipalité.

Source : lettre du Dr Brisson transmise par Mme Charuest (59) qui effectue la transcription de la correspondance du Dr Brisson.

- Au jour le jour, avril 2002

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, coord.-secr.

Rédaction : Charles Beaudry (302); Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126); Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

- Au jour le jour, avril 2002

Échos… de la bibliothèque

Acquisitions

— Répertoire des naissances, baptêmes, décès et sépultures de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 1898-1993

— Répertoire des mariages de la paroisse Saint-Urbain-Premier de Châteauguay, 1853-1988, par Jean-Marie LIGER et Paul-Émile PARENT

— La chanson écrite au féminin, 1730-1990, par Cécile TREMBLAY-MATTE

— Les Cahiers des Dix : Numéros 37, 38, 52, 53, 54, 55

Note : C’est une collection très importante que nous cherchons à compléter le plus tôt possible. Avis aux donateurs potentiels.

Dans le numéro 55, dans un dossier présenté par M. Moussette, archéologue, sur les médailles religieuses, on mentionne La Prairie comme site intéressant de fouilles, avec une photo de médaille trouvée à l’appui.

Appel aux usagers

Si, lors de vos recherches en bibliothèque, vous relevez des erreurs flagrantes, peu importe la nature, nous vous serions reconnaissants de laisser une note locative et descriptive à Johanne. Toute suggestion visant l’amélioration de la qualité de la bibliothèque est bienvenue. Laissez également votre note à cet effet à Johanne.

Remise en tablette des livres

À l’instar de la plupart des bibliothèques, afin d’éviter les recherches fastidieuses de volumes replacés au mauvais endroit, nous vous suggérons de déposer les livres consultés sur la table placée à cet effet dans le local. Un préposé se chargera de les ranger sur les rayons.

Si vous estimez pouvoir ranger le livre consulté, assurez-vous qu’il soit replacé sur le bon rayon et au bon endroit dans l’ordre alphanumérique.

Volumes à vendre

Notre liste de livres à vendre a été mise à jour. Vous pouvez la consulter en faisant la demande à Johanne lors de vos visites.

Reliure

En février 2002, nous avons relié 75 volumes, dont 3 regroupent les 15 années du Au jour le jour, notre bulletin.

Nous sommes présentement à relier les numéros les copies de « Le Bastion », la publication qui a précédé le Au jour le jour.

- Au jour le jour, avril 2002

Le Vieux-La Prairie d’hier

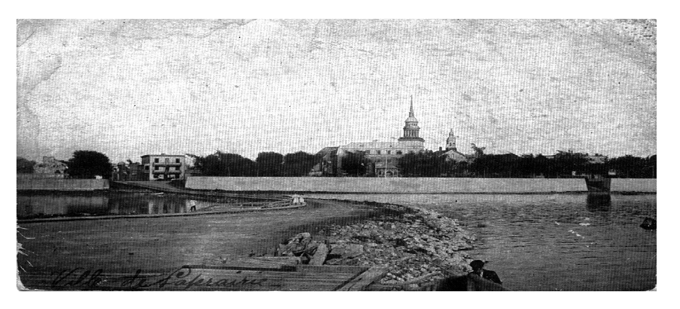

Cette photographie nous donne un aperçu des changements qu’a subi la rive du Saint-Laurent depuis le début du siècle. On voit clairement que l’eau du fleuve arrivait où se trouve la digue communément appelée « rempart ». En avant-plan, le quai qui débouchait sur la rue du Boulevard. Notons la présence d’un édifice à trois étages entouré de galeries. Il s’agit de l’hôtel Boulevard. La rue du Boulevard communiquait à cette époque avec le chemin qui rejoignait Saint-Jean-sur-Richelieu. L’hôtel se trouvait donc à un endroit stratégique près du quai. Au centre de la photo, on aperçoit l’église de la Nativité. Le petit clocher à droite de l’église se trouve sur la chapelle des sœurs de la Providence.

L’image moderne du Vieux-La Prairie nous montre la vieille chapelle des Sœurs de la Providence. Elle a cependant perdu son clocher. À sa gauche, se trouve maintenant la Belle Époque, une résidence pour personnes âgées. Le « rempart » a perdu son utilité avec la construction de l’autoroute 132 à même le fleuve. Il demeure cependant un témoignage important de l’époque où l’accès au fleuve n’était pas compromis.