- Au jour le jour, avril 2002

Dons

Le mois de mars a été fertile en dons divers.

– Archives :

2 cahiers de devoirs datés de 1900 et

le certificat de baptême de Mme Agathe PERRAS mariée le 12 octobre 1911 à Hector GRAVEL

Merci à Mme Francine GRAVEL, leur fille.

– Bibliothèque :

De Mme Marie-Andrée LESAGE, 3 boîtes de livres

De M. Paul MATTE. 1 boîte de livres

De M. Jean L’HEUREUX, Les origines familiales des pionniers du Québec ancien (1621-1865) par Marcel FOURNIER

- Au jour le jour, avril 2002

C’est la vie… de la SHLM

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

M. Gérard MÉNARD, Longueuil, (407)

Mme Odette LEMERISE, Sainte-Julie, (408)

Mme Yolande BOYER, Longueuil, (409)

M. Regent DEMERS, La Prairie, (410)

Mr. Dixie L. Johnston, Delton, Michigan (411)

Généalogie

Nous rappelons aux membres que nos locaux sont ouverts le 2e lundi du mois, de 19 h à 22 h, pour la recherche généalogique.

Ce service est offert à tous, mais vise particulièrement les personnes au travail qui ne peuvent venir effectuer leurs recherches dans le jour.

Point besoin de rendez-vous.

Bienvenue à tous. Venez profiter de nos deux collections : La Féminine et la Masculine de Drouin.

Échos d’un membre américain

Gilbert Beaulieu (361)

Le nombre de nos membres américains augmente régulièrement. Il atteint présentement 15 qui couvrent l’étendue des USA, du Vermont à l’état de Washington.

Ce sont des personnes qui, dans leur recherche généalogique, découvrent un ancêtre originaire de La Prairie. Plusieurs, après ou même sans avoir pris contact, sont venus visiter le pays de leur ancêtre. D’autres ont simplement requis un complément d’information sur la lignée de leur ancêtre.

Depuis quelques mois, nous publions un supplément en version anglaise à notre bulletin, supplément qui accompagne notre édition régulière à leur intention.

L’un de ces membres, résident à Seattle, WA, qui nous a rendu visite l’été dernier pour compléter sa généalogie, nous écrit qu’il apprécie recevoir notre bulletin régulier avec son pendant anglais et, comme le contenu en est différent, il s’exerce à en traduire les textes pour s’informer de la Société et partager l’histoire. Cette initiative est également au bénéfice de son épouse.

M. Payseno, de la famille Pinsonneault, est très fier de ses efforts et nous le sommes avec lui. Nous apprécions également qu’il ait pris la peine de partager cette information avec nous.

M. Payseno, les autres membres américains et nos membres canadiens vivant dans les autres provinces sont un témoignage du rayonnement que la SHLM a et peut avoir en conjuguant généalogie et histoire.

Merci, M. Payseno, de nous le rappeler.

Important

Veuillez prendre note que le brunch annuel de la SHLM est reporté au 15 septembre 2002. N’oubliez pas de mettre cette nouvelle date à votre calendrier.

Aussi, la SHLM sera présente lors des festivités de « La Prairie en Fête » au mois d’août prochain. Nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir les nouveautés de votre Société d’histoire.

- Au jour le jour, avril 2002

Décès

C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. Ange-Albert Fontaine, époux bien-aimé de Mme Patricia McGee-Fontaine, bénévole et directrice des archives de la SHLM. Un service religieux aura lieu samedi le 13 avril 2002, à 14h00.

Nos plus sincères condoléances à Mme McGee-Fontaine et à sa famille.

- Au jour le jour, avril 2002

Conférence : l’Atlas géographique de Longueuil

Notre prochaine conférence

L’Atlas géographique de Longueuil

par Michel PRATTE, président de La Société d’histoire du Marigot

16 avril, 20 h au 247, rue Sainte-Marie (2e étage du siège social).

- Au jour le jour, avril 2002

Mot du président – la Masculine est arrivée!

La collection de l’Institut de recherche généalogique Drouin intitulée La Masculine, qui répertorie les mariages au Québec de 1760 à 1930 selon la liste alphabétique des époux, est enfin arrivée et les 61 volumes trônent fièrement sur les tablettes qui les attendaient.

Conjointement à La Féminine (liste par les épouses), qui nous a été confiée l’an dernier, la recherche généalogique en est grandement facilitée.

La Société renforce ainsi sa position à titre de centre de recherches en généalogie. L’objectif de la SHLM est de permettre aux généalogistes de développer une relation d’intérêt entre la découverte de leurs ancêtres et celle de leur histoire par le biais de l’étude des activités auxquelles ceux-ci peuvent avoir participé et des biens qu’ils ont pu posséder dans la région, grâce à la riche collection d’archives de notre centre d’interprétation régionale.

La documentation accumulée par notre bibliothèque et nos différents fonds d’archives permet également aux généalogistes de famille d’explorer le contexte de vie et le développement social ou politique des diverses époques de l’histoire locale et régionale. Ce renforcement très attendu est rendu possible par l’étroite coopération des élus municipaux, du directeur des Loisirs et du directeur de la Bibliothèque municipale. La SHLM leur est très reconnaissante.

La synergie qui s’installe progressivement entre le développement de l’histoire et de la généalogie à notre siège social s’intègre dans un plan d’action à long terme qui ne peut qu’être bénéfique à la population ainsi qu’au rayonnement de la Société et de la Municipalité.

Jean L’HEUREUX, (179)

- Au jour le jour, avril 2002

La Vie… de nos ancêtres

Nos ancêtres, avant d’émigrer en Nouvelle-France, ne vivaient généralement pas dans la ouate – qui n’existait pas encore d’ailleurs. Leurs conditions étaient difficiles. Les guerres à répétition, celles des rois puis celles, plus locales des nobles entre eux pour la possession de territoire, les règlements de comptes, chicanes de familles ou d’héritage, etc., réduisaient régulièrement les populations d’hommes aptes à travailler, détruisaient les demeures et les champs. La propriété foncière reposait entièrement ou presque entre les mains du roi, des nobles et du clergé (évêchés, abbayes). Peut-on, dès lors, se surprendre de l’intérêt que plusieurs ont eu à s’expatrier sur la foi des promesses inouïes qu’on leur faisait.

Poursuivons notre quête sur leur mode de vie avant leur prise de décision par des extraits du volume de Pierre GOUBERT, La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle.

Les intérieurs paysans

« Nous sont décrits avec beaucoup plus d’abondance et donc de sécurité les intérieurs de ces maisons du XVIIe siècle, dont on ne peut le plus souvent que restituer… ou supposer les aspects externes – sauf les plus belles et les plus solides, ces exceptions.

Habituellement, les greffiers du temps n’oublient ni une écuelle, ni une couverture trouée, ni une livre de laine à filer, pourvu que tout cela appartienne à la succession qu’il s’agit d’inventorier pour sauvegarder les droits des enfants mineurs (il y en a presque toujours) et prévoir parfois une vente aux enchères, car les objets nommés et décrits sont presque toujours estimés, suivant des usages rigoureux.

Comme "meubles meublants" (style du temps) on découvre habituellement chez les paysans fort modestes – la majorité – une ou deux couchettes, une table, un ou deux bancs, un ou deux sièges bas du style trépied, un coffre ou deux, et c’est tout. Ni buffet ni armoire – ce dernier meuble apparaît pourtant vers la fin du siècle chez les Normands un peu cossus.

La couchette, de bois, planches plus ou moins jointives, contient un lict (sens habituel, qui correspond vaguement à notre matelas), sorte d’étoffe grossière bourrée de paille (celle-ci parfois non protégée), dans quelques cas (basses-cours importantes, comme dans le Sud-Ouest), de plume (dans ce cas-là on dit parfois la couette). Des draps, pas toujours, on les garde pour les solennités et les linceuls; des couvertures, toujours, et plusieurs; souvent, il n’existe qu’une couchette – donc tout le monde partage la même chaleur, les mêmes puces et les mêmes épanchements; assez souvent tout de même, on en découvre deux, l’une parfois décrite nommément "à usage d’enfant". Serait-ce un berceau? Ce petit meuble apparaissant rarement, on peut supposer qu’on utilisait les hottes à vendange, suspendues, ou quelques planches grossièrement assemblées; le vrai berceau qui oscille au pied n’est presque jamais cité à la campagne, ou bien il est postérieur au XVIIe siècle.

Le contenu des coffres – parfois, luxe suprême, l’un ferme à clé – est toujours précisé. Dans l’un, les provisions, blé ou farine; du sel (obligatoire, car vendu presque partout par les agents du roi) dans un pot, du lard plus ou moins rance dans un autre, mais pas toujours. Dans l’autre, les "hardes" et "nippes" (toujours le vocabulaire du temps) : au mieux, une paire de draps, bien sûr de chanvre; de nappes ou de serviettes, presque jamais; deux ou trois jupes souvent noires ou grises, autant de "corps", nos grands-mères disaient corsages, quelques chemises, toujours de chanvre, dont une ou deux d’enfants; de sous-vêtements, jamais; avec quelques chiffons ou morceaux d’étoffe usagés çà et là, ce devait être tout pour la lingerie. Des vêtements d’usage courant, du style manteau, blouse, tabliers, pendaient à des clous ou des chevilles; le tout fort usagé, jamais lavé, et qui semble avoir servi d’une génération à l’autre, chacune recousant ou rapiéçant avec ce qui pouvait se trouver – des morceaux provenant d’un autre vêtement enfin réformé, par exemple. Naturellement, dans les grosses fermes, on trouvait plus d’abondance et surtout de variété; mais ce ne sera qu’au siècle suivant, le XVIIIe, qu’au moins dans les campagnes du Nord les femmes parviendront à s’habiller mieux et d’étoffes plus brillantes, et commencer à rassembler un embryon de linge de toilette et de maison.

Du côté de ce que nous appelons cuisine, un mot qui, à ce moment-là, ne pouvait désigner que la cuisson, il n’y avait que la cheminée, quelques marmites, pots et potains, généralement de terre, parfois de fonte, des assiettes, écuelles et bols de bois ou de terre, des cuillers de bois (chez les plus aisés d’étain commun), pas plus de fourchette qu’à la cour du roi, et quelques couteaux individuels, qu’on essuyait sur la manche ou la cuisse après usage. La "vaisselle", quand on la faisait, se lavait comme elle pouvait dans une sorte de baquet de bois, vieille futaille coupée en deux et plus ou moins rafistolée; on trouvait d’ailleurs des barriques de toute dénomination un peu partout, souvent vides ("à gueule bée", disait-on), où l’on pouvait recueillir l’eau de pluie (quand existait une gouttière), mettre quelques pommes, ou des fruits et baies cueillis le long des chemins et des bois pour devenir "boisson" après y avoir jeté de l’eau et laissé macérer quelque peu; vin ou cidre étaient généralement absents parce que non récoltés, déjà vendus ou trop chers. »

- Au jour le jour, avril 2002

Agrandissements du village de La Prairie (1822-1876-1886-1913)

« La Nativité est aujourd'hui un beau village florissant de près de 100 maisons bien bâties » (…) « Il y a une population nombreuse. » Joseph BOUCHETTE, Description topographique du Bas-Canada 1815.

Au début du 19e siècle, la population du village d'origine est à l'étroit. Les terrains vacants de la Commune sont tout désignés pour de multiples usages nouveaux, principalement la construction résidentielle.

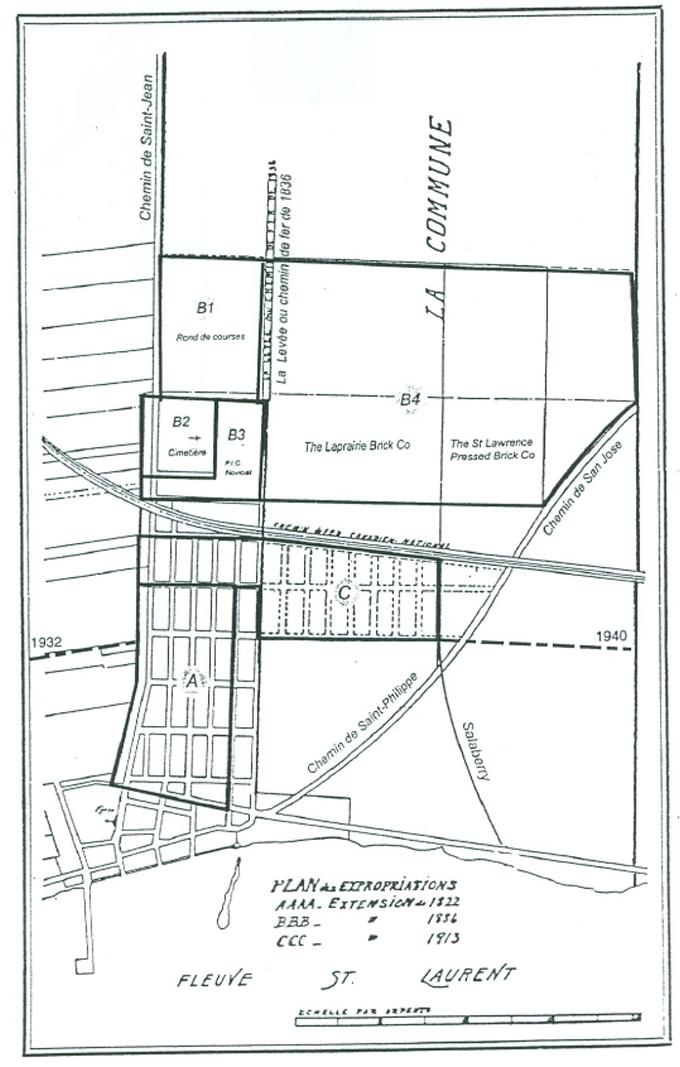

La carte de la page 5 permet de visualiser les agrandissements sur une période d'un siècle.

Superficie A (1822) : L'autorité législative décrète une extension résidentielle de 5 arpents par 12. Les lots à bâtir mesurent 60 pi. x 90 pi.

Superficie B1 (1876) : Contre rémunération, quelques hommes d'affaires obtiennent un terrain pour y établir un ROND DE COURSE de chevaux : ce divertissement devient fort populaire et les amateurs nombreux viennent de Montréal et des villages environnants. Ce terrain est devenu le site du Marché des jardiniers.

Superficie B2 (1886) : Pour des motifs d'hygiène publique, le CIMETIÈRE entourant l'église doit être déplacé. On délimite un terrain sur le chemin de Saint-Jean. Ce cimetière est encore utilisé aujourd’hui.

Superficie B3 (1886) : La Prairie accueille la communauté religieuse des Frères de l'Instruction Chrétienne (F.I.C.) Dans la Maison provinciale qu'on y construit, on reçoit de nombreux jeunes hommes qui se préparent à l'enseignement. Une partie de l'édifice est devenue, avec les années, le Collège Jean-de-la-Mennais.

Superficie B4 (1886) : Deux compagnies négocient l'achat de grands espaces dont le sous-sol renferme de la « terre à briques ». Le précieux schiste est tellement abondant que les réserves ne sont pas encore épuisées en l'an 2002. On y fabrique toujours de la brique. Ces compagnies sont maintenant fondues en une seule.

Superficie C (1913) : Expropriés par la ville à même la commune, des lots résidentiels sont mis à la disposition des citoyens.

De 1845 à 1958, un maire dirigera la partie rurale (paroisse) de la Prairie. Le premier maire du village entrera en fonction en 1846.

Le territoire de La Prairie est amputé en 1958 par la fondation de la Ville de Brossard. À cette date, le territoire restant de La Prairie n'aura plus qu'un seul maire, celui de la Ville. La période des 2 maires aura duré près de 100 ans.

Saviez-vous que…

— Dans les années 1840, le territoire de La Prairie couvrait une superficie de plus de 50,000 arpents. Le village s’étendait sur moins de 100 arpents.

Claudette Houde (126)

—Nous savons tous que le fleuve Saint-Laurent possédait autrefois une faune riche et diversifiée. Certains ont encore en mémoire des prises d'esturgeon pesant plus de 60 livres.

Mais saviez-vous qu'autrefois, entre Saint-Lambert et La Prairie, on cueillait l'écrevisse à plein panier?

Tiré de l'ouvrage de Jean Provencher Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent

Charles Beaudry (302)

- Au jour le jour, avril 2002

Le destin d’une captive américaine à La Prairie

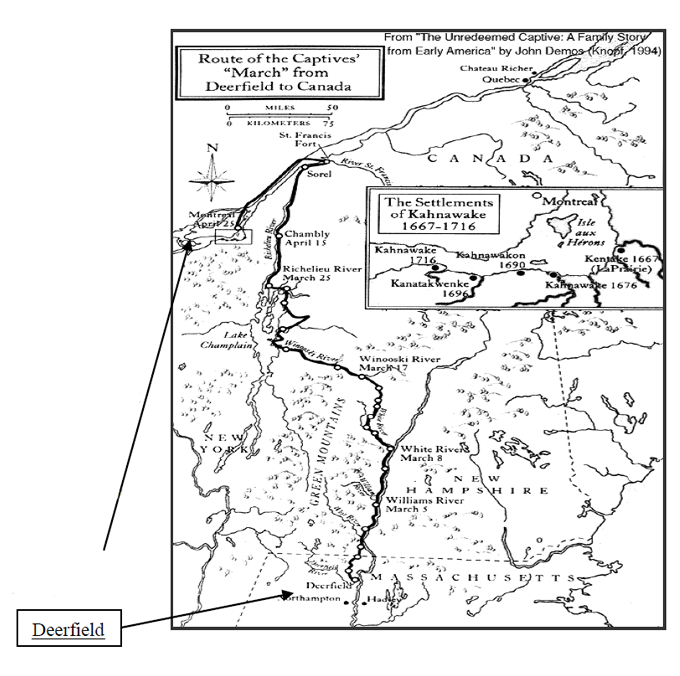

Les conflits qui sévissent en Europe aux 17e et 18e siècles, entre la France et l’Angleterre, se transportent dans le Nouveau-Monde. Dans les années 1687-1713, les colonies françaises et anglaises multiplient les raids chez les adversaires afin de mieux contrôler le commerce des fourrures avec les Indiens.

C’est dans ce contexte qu’on doit situer l’invasion américaine à La Prairie en 1691. Fort heureusement les forces françaises sortent victorieuses, à l’endroit nommé depuis LA BATAILLE.

Une troupe de près de 300 hommes, soldats français appuyés d’amis indiens, se dirige en 1704 à près de 230 miles au sud de Montréal dans le territoire américain.

Le village visé est DEERFIELD situé à mi-chemin entre Albany et Boston. 290 personnes y vivent dans un lieu mal protégé. En mars 1704, les 3/5 de la population sont décimés par les envahisseurs et les Français entreprennent le trajet vers Montréal avec les 112 survivants. Le voyage dure un long mois sur des rivières gelées et 91 captifs survivront.

Lorsqu’ils atteignent Montréal on en envoie certains à La Prairie et d’autres à Kahnawake. Presque tous s’intégreront à leur nouveau milieu de vie.

Cette mise en situation permet d’introduire Elizabeth Corse, 8 ans, qu’on amène à La Prairie en 1704. Sa mère était décédée en voyage, auprès d’elle.

Élizabeth (1695-1766) deviendra rapidement membre à part entière de son nouveau village. Elle demande le baptême catholique en 1705, soit 1 an après son arrivée. Elle devient citoyenne canadienne en 1706 à l’âge de 10 ans.

Son entrée définitive dans la société de la Nouvelle-France sera scellée par son mariage, à l’âge de 16 ans, à Jean Dumontet, en l’année 1712. Devenue veuve en 1730; elle a 34 ans.

Le couple Dumontet-Corse aura 4 enfants qui atteindront l’âge adulte et se marieront. La descendance qu’ont découverte les généalogistes est issue de Marie-Elizabeth, fille du couple. Cette dernière épousera François Monet en 1732.

Certains américains intéressés par ces ancêtres ont mené d’intenses recherches. Ils ont pu remonter à la source et ont publié plusieurs documents prouvant, hors de tout doute, la sûreté de leurs informations.

Élizabeth Corse, ancienne captive devenue Canadienne, a donc des descendants directs qui sont fiers de la bravoure de leurs ancêtres. Nous avons puisé les renseignements du présent article dans leurs publications de J. N. Churchyard, à savoir le résumé sur Internet de sa recherche.

Source : Tales from Old Deerfield, Notes by James Nohl Churchyard, 12 May 1995. (Il est descendant direct de François Monet et Marie-Élisabeth Corse. En 2002, il vit à Fallbroock, Californie.)

Titre d’ascendance sommaire

CORSE Ebenezer m. Sarah WARNER (Angleterre)

CORSES James m. Elizabeth CATLIN (Deerfield circa 1684)

CORSE/CASSE Élizabeth m. 1. Jean DUMONTET (6 Nov. 1712, La Prairie), m. 2. Pierre MONET (Montréal)

Marie-Élisabeth DUMONTET m. François MONET (5 mai 1732, La Prairie)

Huit autres membres de la famille CATLIN ont été faits prisonniers et amenés en Nouvelle-France. Deux filles marièrent des Français; une fut adoptée par les Amérindiens.

- Au jour le jour, mars 2002

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, coord.-secr.

Rédaction : Charles Beaudry (302); Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126); Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

- Au jour le jour, mars 2002

Échos… de la bibliothèque

Dons

Notre bibliothèque s’est agrémentée de divers volumes très intéressants. Merci à nos bienveillants donateurs :

M. Gilbert Beaulieu (361), M. Laurent Houde (277), M. Sylvain Rivard, Mme Lise Maurice-Léonard

Collections complétées

Un de nos objectifs principaux cette année était de compléter certaines collections de livres ou périodiques. Grâce à des dons précieux et à des échanges avec d’autres organismes, nous avons réussi à compléter les collections suivantes :

- Mémoires de la Société généalogique canadienne-française

- Rapport de l’archiviste de la Province de Québec

- Nos ancêtres, collection éditée par les Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré

- Familles pionnières du Québec par Robert PRÉVOST

- Collection du PRDH en 47 volumes, de CHARBONNEAU

- Jugements et délibérations du Conseil souverain, incluant l’index

Nouvelles acquisitions

- La grande paix de Montréal, par BEAULIEU Alain et VIAU Roland (don de Sylvain Rivard)

- Frédéric HOUDE, journaliste et député, par Laurent HOUDE (don de l’auteur no 277)

- L’époque de Voltaire au Canada, biographie politique de Fleury Mesplet, par DE LAGRAVE Jean-Paul (don Gilbert Beaulieu no 361)

- Mythes et réalités, par TRUDEL Marcel

- Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-Sud, par FILION Mario, FORTIN Jean-Charles, LACASSE Roger et LAGRANGE Richard

- Denis-Benjamin Papineau 1789-1854, par BARIBEAU Claude

Dernière heure

Nous avons reçu, d’une personne qui désire conserver l’anonymat, le volume : LES ARTS SACRÉS AU QUÉBEC. Nos plus profonds remerciements à cette personne.