- Au jour le jour, octobre 2003

Appel à tous

Je recherche le mariage de Éléonore Sicotte avec Paul Robert, de Saint-Philippe. Les parents de Robert sont Paul Robert m.10-10-1831, St-Philippe à Catherine Circé et les parents d’Éléonore sont Jean-Baptiste Chicote m.07-06-1829 St-Philippe à M-Louise Robert. Ils ne sont pas au registre de Saint-Philippe.

courriel : [email protected]

- Au jour le jour, octobre 2003

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la -Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Johanne McLean

Raymond et Lucette Monette (284)

Jacques Brunette (280)

Marcel Myre (446)

Révision Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, octobre 2003

Le coin du livre

DONS

Dans cette chronique, nos remerciements s’adressent de façon très particulière à la bibliothèque de La Prairie et à la ville de La Prairie, ceci à la suite d’une collaboration très étroite avec monsieur Michel Robert, le bibliothécaire.

Jusqu’à maintenant, nous leur devons La Masculine et La Féminine de Drouin, le tout d’une valeur de 35 000$. S’ajoute à ces dons importants, un autre montant de 2 000$ affecté à l’achat de quarante répertoires de mariage ainsi que d’une quinzaine d’autres volumes de généalogie ou d’histoire. Dans la rubrique suivante concernant des acquisitions, nous énumérons quelques-uns de ces volumes acquis, grâce à la bibliothèque municipale. Encore une fois, mille mercis et toute notre reconnaissance

ACQUISITIONS

Répertoire de différentes paroisses de Montréal

· Notre-Dame-de-Grâce

· Notre-Dame-des-Victoires

· Saint-Jean-de-Matha

· Saint-Louis-de-France

· Saint-Mathias-Apôtre

· Saint-Pierre-Apôtre

· Saint-Vincent-de-Paul

· etc.…

Quelques-autres volumes

· Bibliographie des ouvrages généalogiques au Québec, 1990-2000, par Marcel fournier et Micheline Perreault.

· Guide des registres d’état civil et recensement du Québec catholiques, protestantes et autres dénominations, par Francine Fortin

· Répertoire des religieuses du Québec, par Adam Cummings!

VENTE DE LIVRES

Notre vente nous a rapporté un montant de 700$ à investir dans l’achat de livres pour bibliothèque.

LIVRES À VENDRE

La liste est affichée au babillard de la SHLM, à droite, dans l’entrée.

- Au jour le jour, octobre 2003

Jean-Philippe Robert, Œnologue

Dans une entrevue accordée au journaliste Jacques Benoît, du journal Le Reflet, en août dernier, un article était consacré à Jean-Philippe Robert, oenologue de métier.

Monsieur Robert est le fils du responsable de la bibliothèque municipale de La Prairie, monsieur Michel Robert.

Jeune pharmacien originaire de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Jean-Philippe s’est pris de passion pour le vin. Il a laissé tomber son métier de pharmacien pour entreprendre des études d’oenologie (science et technique de la fabrication et de la conservation des vins.)

Depuis juillet dernier, il a succédé à Yves Gruvel, maître de chai du domaine du Languedoc, le Château Puech-Haut, et responsable des vinifications de ce domaine. Ce domaine produit des vins blancs, rosés et surtout trois vins rouges. Nous désirons lui souhaiter le plus grand des succès.

Source : Journal Le Reflet, photo de Michel Gravel

- Au jour le jour, octobre 2003

Pourquoi Michel fils Lemire a-t-il été inhumé à La Prairie le 30 septembre 1766?

Isaac Lemire, célibataire de 35 ans et venant de Rouen, arrive en Nouvelle-France en 1683. Il loue pour trois ans la seigneurie de Sainte-Anne-de- LaPérade, de Dame Renée Denis, veuve de Thomas Tarrieu, Sieur de Lanouguière. Leur fils Thomas épousera Madeleine de Verchères. Le 5 juin 1686 à Batiscan, Isaac Lemire épouse Hélène Damours, fille du roi et veuve de feu Louis Faucher. Les deux auront trois enfants, dont un seul fils, Michel.

Après le décès d’Hélène Damours, Isaac Lemire quitte la ville de Québec pour venir à Montréal, où il décède quelques mois plus tard à l’Hôtel-Dieu. Quant à son fils Michel, il épouse à L’Ancienne- Lorette, Élisabeth Lemerle. Après la naissance de quatre enfants dont Michel, la famille vient s’établir dans la région de Montréal. Ils auront en tout dix enfants et demeureront à Sorel, Montréal et Châteauguay. Michel Lemire décède à Montréal le 7 janvier 1753.

Michel fils Lemire achète la ferme de son père à Châteauguay, mais demeure la plupart du temps à Montréal. Célibataire, il devient voyageur, comme ses deux frères Augustin et François. Il effectuera au moins huit expéditions aux Grands Lacs, dont quatre à Michillimakinac, le poste de traite principal à l’époque. Le 10 février 1755, à 31 ans, il épouse Magdeleine Doray, femme cultivée qui a une signature très élégante. Les deux s’établissent à Châteauguay et n’auront que quatre enfants. Michel fils Lemire décède à LaPrairie le 29 septembre 1766 à l’âge de 43 ans.

« L’an mil sept cent Soixante Six le trente Septembre le Soussigné prêtre a inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Michel Lemire habitant de Châteaugai décédé la veille âgé de quarante et quelques années en la Communion de nôtre Mère Ste Église et muni des Sacrements. L’Enterrement a été fait en présence de Jacques Hertault et de Pierre Chabot qui ont déclaré ne scavoir Signer. Jacques Desligneris Ptre ».

Pour un temps, j’ai cherché la raison pour laquelle Michel fils Lemire a été inhumé dans le cimetière de LaPrairie et non pas dans celui de Châteauguay, son lieu de résidence. J’ai trouvé la réponse en découvrant un acte au greffe du notaire Pierre Lalanne de LaPrairie. Le contrat est libellé : « Accord entre Michel Mire et Maître Villemart Chirurgien, le 9 septembre 1766 ». Le contrat débute ainsi.

« Par devant Les Notaires Soussignés de la province de québecq residant à laprairie de la Magdeleine Soussigné et temoins en fin nommés fut present le sieur Michel Mire habitant de Chateauguay et de present en ce d[it] lieu, constitué Malade en la maison du sieur Villemart Mtre Chirurgien a laprairie de la Magdeleine Lequel ce trouvant tres dangereusement Malade et ayant consulté et mesme estre fait traité par plusieurs Chirurgiens et n’en ayant eu aucun soulagement suivant le raport dud[it] malade et de Magdeleine doray sa femme qu’il l’auroit accusé aud[it] notaire Et enfin auroit eu le bonheur de sa dressé aud[it] Mtre Villemart Lequel promet luy donner avec le secours de la Grace le soulagement Et Guerison de sa maladie, non connu à l’exception des expulsions des hurines et penché il y a longtems ».

Moyennant la somme de 250 livres, le chirurgien promet de guérir Mic hel Lemire. S’il ne réussit pas, aucune somme ne lui sera versée. Le malade demeurera à la maison du chirurgien à La Prairie, mais devra retenir à ses frais les services d’un infirmier pour avoir soins de lui. Toutefois, les connaissances du chirurgien et le secours de la Grâce, ne sont pas au rendez- vous. Michel Lemire décède trois semaines plus tard. Mais, de quelle maladie souffrait- il?

On sait que le métier de voyageur était très exigeant, surtout physiquement. Michel Lemire dirigeait l’embarcation, «…pour être dans le devant d’un canot… », ce qui commandait des mouvements saccadés et violents. Chargé de marchandises pour l’aller et de pelleteries au retour, le canot était pagayé par au moins quatre rameurs. Les gages étaient très intéressants — de 200 à 500 livres — dépendant de l’endroit et de la durée de l’expédition. Mais, les risques de naufrage étaient énormes. Plusieurs n’en sont pas revenus, y trouvant la mort. Les portages, les rapides, les moustiques et les intempéries, usaient son homme. Avec les années, comme tant d’autres voyageurs, Michel Lemire développe de l’arthrose chronique dans tout le corps, ce qui l’oblige à se tenir continuellement en posture courbée. Quant à ses expulsions d’urine, il est plus difficile d’en établir le diagnostic. Il pourrait avoir contracté une maladie lors de ses aventures frivoles aux pays des Outaouais. Après le décès de son mari, Magdeleine Doray ne semble pas avoir déboursé aucune somme d’argent au chirurgien. Cela se comprend.

On remarque qu’au XVIIIe siècle, l’on commence à utiliser le patronyme «Mire ». On le fera pour quelques générations, pour finalement adopter graduellement celui de «Myre ». Presque tous les descendants d’Isaac Lemire et d’Hélène Damours choisiront ce patronyme, que l’on retrouve surtout dans le sud-ouest du Québec, mais aussi en Ontario et aux États-Unis.

Je suis un descendant de ce Michel Lemire. Après quelques générations à Châteauguay, un Jean-Baptiste Myre vient s’établir en 1858 à Saint- Louis-de-Gonzague, endroit où je suis né. Il devient l’un des pionniers de ce coin de pays. Durant plusieurs années, il en est le maire, le préfet de comté et l’un des directeurs de la Société d’agriculture du comté de Beauharnois. C’était mon arrière-grand-père.

Comme j’ai pu le constater à plusieurs occasions, avec de la chance et surtout beaucoup de patience, on réussit parfois à percer une énigme, si anodine soit-elle.

- Au jour le jour, octobre 2003

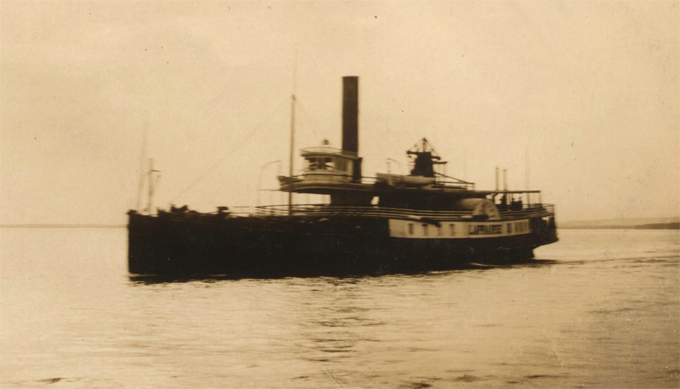

Une saga des Demers de La Prairie (suite 2), Médard Demers, capitaine du traversier La Prairie

Médard Demers, capitaine du traversier Laprairie

Dans les deux premiers articles de cette saga, nous avons pu constater à quel point le goût de l’aventure avait poussé certains membres des premières générations des Demers de La Prairie à voyager pour découvrir de nouveaux horizons. Pour le Demers dont il sera question ici, ce goût de l’aventure, bien que plus tempéré, l’a quand même incité à poursuivre une carrière digne d’être mentionnée dans la petite histoire de La Prairie. Il s’agit de Médard Demers, petit-fils du Louis Demers qui, selon la tradition orale, avait fui la région de Détroit après avoir vengé le meurtre de son père.Voir le deuxième article de cette saga dans l’édition de septembre de « Au jour le jour »

Médard Demers, fils de Jacques Demers et de Marie-Josephte Cayé-Biscornet, est né le 19 mars 1824 à La Prairie.

Bien que nous ne sachions que peu de choses sur la vie privée de ce personnage, nous pouvons dire, et c’est là sans doute le plus important, qu’après avoir tâté de quelques métiers (menuisier et peut-être aubergiste), Médard a commencé à travailler sur les traversiers qui faisaient la navette entre Montréal et la Rive-sud. Il a dû acquérir une certaine expérience et maîtriser rapidement tous les aspects de ce métier particulier puisqu’il est devenu capitaine du vapeur Laprairie en 1860, poste qu’il occupera pendant vingt-deux ans jusqu’à sa retraite en 1882.

Ce rang de capitaine semble lui avoir conféré un certain prestige dans la société de La Prairie. On peut même ajouter qu’il tenait sûrement sa place dans la bourgeoisie de l’époque. Son premier mariage d’ailleurs, à l’âge de 22 ans, l’avait uni à l’une des grandes familles de la région : le 9 février 1847, il avait épousé Flavie Bourassa, fille de Julien Bourassa et de Flavie Amiot. (Son beau- frère, Elzéar Bourassa, n’allait-il pas devenir le propriétaire de deux hôtels de la ville ?)

À l’instar de son père, Médard Demers s’est remarié deux autres fois, ce qui laisse à penser que le capitaine saisissait parfois l’occasion de mettre le pied à terre. Il épousera d’abord Marie Brosseau, fille de Zacharie Brosseau et de Marie Ouimet, le 5 mars 1859 à La Prairie; enfin il unira sa destinée à Césarine Goulet, fille de Charles Goulet et de Louise Senécal.

Médard Demers décèdera le premier juillet 1886, à l’âge de 62 ans.

Même si les détails nous manquent sur le caractère et sur la vie quotidienne du capitaine Médard Demers, il est permis cependant de déduire qu’il s’agissait d’un personnage peu banal par l’influence sociale qu’il semble avoir eue sur ses contemporains. Par exemple, le 5 juillet 1886, le docteur Brisson prononçait son éloge funèbre à une assemblée générale du Conseil Municipal, à la suite de quoi un vote de condoléances a été transmis à la famille du défunt et une copie de cette résolution a été expédiée aux journaux français de Montréal pour y être publiée. Paru dans le journal « La Minerve » de 1886.

Mais le fait le plus curieux concernant la biographie de Médard Demers, c’est l’étonnante odyssée des documents qui nous sont parvenus à son sujet. Jugez-en par vous-mêmes.

Alexandre-Edouard Demers, son fils aîné du premier lit, s’est exilé aux États-Unis, plus précisément dans la région de Lynn et de Salem, au Massachusetts, en emportant avec lui les documents en question. La fille de ce dernier, Ida Demers, a épousé là-bas un dénommé Frazier et le fils issu de cette union, Stuart Demers-Frazier, devenu pasteurmissionnaire, a été envoyé dans l’Ouest américain où il a exercé son sacerdoce auprès des tribus indiennes jusqu’à sa mort. C’est seulement au décès de son épouse, qui lui avait survécu, qu’une amie bien intentionnée a expédié à la SHLM, du fond du Wyoming, les documents concernant l’arrièregrand- père, Médard Demers.

Bizarrement, le prochain article de cette saga mettra en lumière un neveu de Médard Demers qui, ironie du destin, est devenu un des hommes les plus riches du Montana, dans une région relativement peu éloignée du petit village du Wyoming où Stuart Demers- Frazier a fini ses jours.

- Au jour le jour, octobre 2003

L’excommunication à son meilleur sous Mgr Briand

Ce texte est tiré d’un article paru dans l’Ancêtre, volume 10, no.1, septembre 1983, sous la plume de M. Henri-P. Tardif.

L’excommunication a été brandie et appliquée à maintes reprises au début de la colonie. Il est intéressant de scruter à la loupe les causes et les pénitences imposées, ce qui parfois nous porte à sourire ou à rire à gorge déployée.

M.Tardif se limite aux excommunications décrites par Mgr Briand de 1762 à 1784, au début du régime français. Pour ce faire, il passe en revue les lettres de Mgr Briand qui fut évêque de Québec de 1741 à 1794.

Dans un tableau très bien constitué, M.Tardif compile les références, les sanctions et les causes de l’excommunication.

Raymond Monette

CAS D’EXCOMMUNICATION DE 1762 À 1784 SOUS MGR BRIAND par H.P. Tardif (1er partie)

Introduction

Lors d’une étude récente sous le cas de Marie- Madeleine Tardif, une excommuniée de l’Ancienne LoretteH.P.Tardif : Marie -Madeleine Tardif (1738-1807) Une exco mmuniée, l’Ancêtre décembre 1982, Vol 9, No.4, p.128-136. je fus intrigué par la question d’excommunication en général, par ses causes, le type de pénitence imposée pour la réhabilitation et finalement par la question de la politique suivie par Mgr Briand concernant l’excommunication et la réhabilitation avec l’église. Malgré qu’un autre cas d’excommunication ait déjà été mentionné dans l’AncêtreDenis Racine : Jean-baptiste Racine dit Noyer (1721- 1788)- Excommunié de St-Michel l’Ancêtre, janvier1980, Vol 6, No.5, p.139-143. il existe très peu d’information publiée au sujet de cette pratique au début de la colonie. Sans en faire une étude approfondie, il m’a semblé qu’un coup d’oeil sur la question serait d’intérêt général et cette brève revue de la période 1762 à 1784 sous Mgr Briand est donnée dans cet article.

Revue de la période 1762-1784

Une partie de la correspondance de Mgr Briand est déjà colligéeAnonyme : Inventaire de la correspondance de Mgr Jean Olivier Briand, évêque de Québec 1741-1794 Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec 1929-1930, p.44-136 et a pu être examinée aux Archives de l’Archevêché. Les résultats de cette courte étude furent des plus satisfaisants car Mgr Briand était très actif et très prolifique en ce qui concerne l’excommunication. Un survol de cette correspondance nous indique que les problèmes de délits inacceptables pour l’église étaient traités de la façon suivante :

a. Le curé de la paroisse informait l’évêque du cas en question et lui demandait quelle était la conduite à suivre;

b. l’évêque imposait une sanction à être lue en chaire ou menaçait d’une sanction si les personnes concernées ne se repentaient pas;

c. le curé écrivait de nouveau pour donner l’état de la situation concernant soit le non-repentir du "coupable", le repentir avec demande de réconciliation, etc.;

d. l’évêque répondait suivant le cas, soit avec une sanction ou une sentence d’excommunication, soit avec le cérémonial de réconciliation ou de levée de l’excommunication, etc.

Cette correspondance est malheureusement partielle et il est souvent difficile d’approfondir chaque cas car en général nous n’avons que les lettres de Mgr Briand sans avoir celles de l’autre parti ou vice-versa. Toutefois un examen très rapide de cette correspondance nous a permis de dresser une liste assez complète de cas d’excommunication et cette liste est donnée en annexe. Elle nous démontre qu’un nombre considérable de personnes ont subi l'excommunication ou en ont été menacées tout en craignant des sanctions équivalentes individuellement, et que des centaines de personnes voire des paroisses entières ont subi le même sort collectivement pendant l’épiscopat de Mgr Briand.

Le tableau en Annexe indique la cause du litige et la sanction ou menace de sanction de l’évêque. Un nombre exceptionnellement grand de cas est d’origine politique car il est relié au soutien d’une partie de la population à la cause des Bostonnais malgré leur serment de fidélité au roi d’Angleterre. Les autres cas sont dus à une variété de raisons par exemple concubinage, mariages illicites, insultes au pasteur, rébellion contre les directives du curé, refus de faire Pâques, refus de payer les dîmes, délai à faire baptiser un enfant etc. On peut facilement en conclure que l’excommunication ou la menace d’excommunication ou de sanctions similaires pour un individu ou un groupe d’individus étaient employées très fréquemment pour forcer une personne, un groupe de personnes ou tous les habitants d’une paroisse à suivre les strictes directives de l’église ou de l’évêque. La non-conformité aux directives de l’évêque amenait inéluctablement l’excommunication avec toutes les peines qu’elle comportait. De plus ces sentences s’adressaient dans plusieurs cas non seulement aux personnes directement impliquées, mais par exemple dans le cas de mariages illicites à tous ceux qui avaient supporté les mariés dans leur acte, tel parents, témoins etc. C’était un outil très puissant car peu de personnes pouvaient résister à la honte d’être mises complètement à l’écart de la communauté et en général il y avait réconciliation avec l’Église après quelques mois ou quelques années.

Mais malgré son intransigeance et son ardeur, même Mgr Briand ne fut pas à l’abri de certaines faiblesses et il fut entravé dans son devoir au moins une fois par des considérations politiques et personnelles, à preuve cette excommunication "manquée" qu’il rapporte lui-même de façon ingénue et surprenante : "Si je n’étais pas retenu par l’amitié qui m’unissait autrefois à M. de la Coudraye beau- frère de M. Vincelotte, il y a longtemps que j’aurais porté une sentence publique d’excommunication contre ce mauvais sujet" (i.e. Vincelotte)

À suivre : ( L’EXCOMMUNICATION ET SES EFFETS)

- Au jour le jour, septembre 2003

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : `

Hélène Charuest (59)

Raymond et Lucette Monette (284)

René Jolicoeur, président (131)

Jacques Brunette (280)

Révision Jacques Brunette (280)

Céline Lussier (177)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu

de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, septembre 2003

Le coin du livre

Dons

Merci aux donateurs suivants pour leur contribution à l’enrichissement de notre bibliothèque :

– M. et Mme Jean Lamarche (439)

– M. Denis Marcil (412)

– M. Paul Racine (222)

– M. Deschênes

– M. Maurice Bourdeau

– Mme Nicole Vérenka-Martin (350)

– Mme Hélène Côté

– M. Clyde M.Rabideau

– M. Jean Dubuc, député à Québec

– Mme. Johanne McLean

Acquisitions

Les Rapports des Archivistes Nationales du Québec sur CD-Rom est maintenant à votre disposition à la Société d’histoire de La Prairie. N’hésitez pas à venir le consulter.

- Don monétaire

(Don de M. et Mme Jean Lamarche)

- Cd-rom Chronica numéro 1, 2 et 4

12 volumes d’histoire générale

(Don de M. Denis Marcil)

- Paléohistoire, Moyen-âge et Modernité, par Hélène Côté

(Don de Mme Hélène Côté)

- Chassés D’Acadie, les Acadiens du sud de Montréal, par Nicole Martin-Vérenka

(Don de Mme Nicole Vérenka-Martin)

- Juger et punir en Nouvelle-France, par André Lachance

(Don de Mme. Johanne McLean)

- The Robidou Genealogy, par Clyde M. Rabideau

(Don de M. Clyde M.Rabideau)

- À la découverte des institutions parlementaires du Québec (livre et acétates) 1791-1792 La démocratie naissante au Québec

Faites votre histoire en Théâtre

(Don de M. Jean Dubuc, député)

- Meubles et objet anciens

(Don de M. Deschênes et M. Maurice Bourdeau)

- Photos et textes laminés

(Don de M. Paul Racine)

- Au jour le jour, septembre 2003

Gens d’ici…

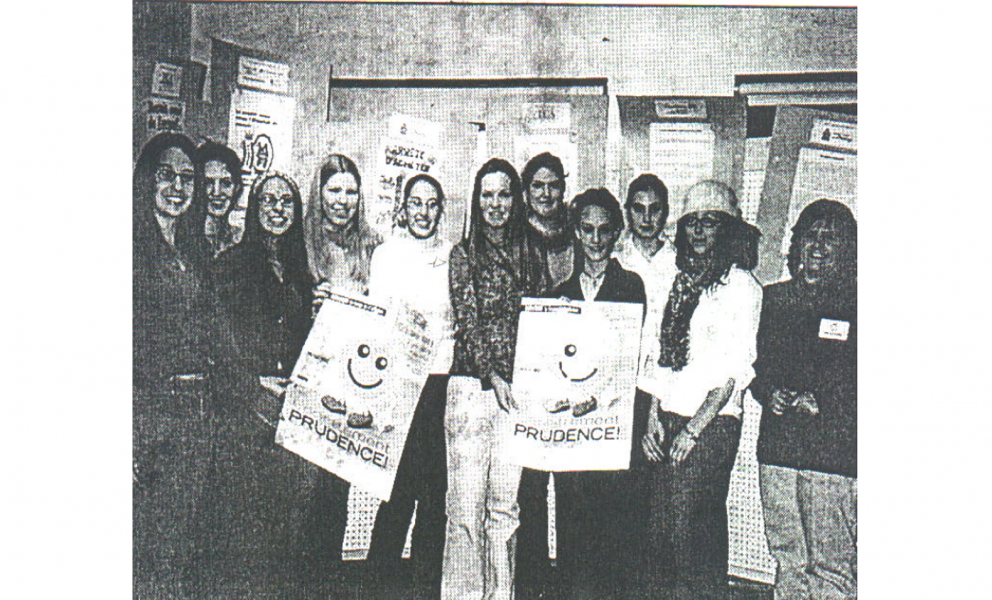

Dans le cadre du concours Endettement : Prudence! L’Assistance Conseil Expertise Formation (ACEF) de Longueuil a couronné plusieurs gagnantes en remettant des prix totalisant 1 600$, le 4 avril. Quatre jeunes filles de l’école secondaire de la Magdeleine ont obtenu des mentions. Les participants de la Rive-Sud ont été invités à produire un texte ou une affiche illustrant leur réflexion sur les pièges de l’endettement et du crédit facilement accessible. Pour l’affiche, le premier prix, une bourse de 400$, a été remis à Stéphanie Leclerc, de la Magdeleine. Les meilleurs textes proviennent tous de l’école de La Prairie. Rose-Marie Carrière a reçu la somme de 400$, (1er prix), José-Denis Robichaud a mérité 250$ (2e place) et Caroline Fortin-Lepage a remporté un montant de 150$ (3e rang). Le concours avait pour objectif d’inciter les jeunes à amorcer une réflexion critique sur la consommation. La pratique de l’ACEF Rive-Sud en matière de services budgétaires et la compilation de différentes études confirment que les jeunes sont une cible de choix pour l’incitation à la consommation et l’achat à crédit. Les gagnantes du concours sont présentes sur la photo.

Félicitations Stéphanie pour ton beau travail

Article tiré du journal Le Reflet du 26 avril 2003 (Stéphanie Leclerc au centre)