- Au jour le jour, février 2004

Ces femmes de La Prairie et ses environs. 1re partie : Denise Lemaitre (1636-1691)

Comme promis dans le Au jour le jour de janvier 2004, j’entame une série d’articles qui porteront sur des femmes, qui de La Prairie, qui des environs, ont fait parler d’elles. Si nous commencions par…

Denis Lemaitre, de Paris, rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul est veuf de Catherine Deharme. Il se voit donc contraint de placer à l’hôpital de la pitié, dès son bas âge, leur fille Denise Lemaitre.

Fille du Roi, âgée de 22-23 ans, Denise Lemaitre arrive en Nouvelle-France à bord du Saint-André (1659) sous la protection de Jeanne Mance. Tout d’abord promise à André Heurtebise, (ce dernier meurt à la suite de ses blessures lors d’un combat avec les Iroquois) elle épouse Pierre Perras/Lamontagne, tonnelier, le 26 janvier 1660. Malheureusement, ce dernier décède peu après. Denise Lemaitre se retrouve veuve avec huit enfants vivants (deux sont morts en bas âge).

Une femme ne reste pas seule très longtemps à cette époque; question de survivre, on ne peut se le permettre. Quelques mois plus tard, elle convole avec François Cahel (Caël). Celui-ci meurt trois ans plus tard. Elle ne contractera pas d’autres mariages.

Veuve, même avec les biens acquis de son mariage avec Pierre Perras, et avec tous ses enfants, elle doit améliorer leur sort à tous. C’est alors qu’elle se lance dans le commerce avec les Indiens (fort probablement les Iroquois chrétiens de la côte Sainte-Catherine) échangeant ainsi des marchandises contre des peaux de castors. Nous sommes en 1671 environ. Grâce à ce commerce, Denise Lemaitre Perras augmente considérablement le rendement familial. On retrouve là une femme de caractère.

Sage-femme, titre acquis à l’hôpital de la pitié à Paris, et respectée par ses consœurs de La Prairie, elle marque encore notre histoire… « Est-ce dû à son habileté ou à la meilleure santé de nos premiers ancêtres? Toujours est- il qu’on ne rencontre pas de son temps, dans les registres de Laprairie, de ces décès qui endeuilleront trop souvent nos annales… Confidente des mères dans leurs joies et leurs douleurs, liée à leurs familles… Denise joua donc un rôle de premier plan parmi la population primitive de notre petite ville. Pierre Rafeix, Le Richelieu, le 14 mai 1936, p. 4. »

Je termine en citant L’Abbé Groulx, qui lui-même citait cette parole de Michelet à propos de Jeanne d’Arc, « Souvenons-nous toujours que la patrie, chez nous est née du cœur d’une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu’elle a versé pour nous. ».

Elle est tuée par des Iroquois à la côte Saint- Lambert le 29 octobre 1691 et est inhumée le lendemain; elle a 55 ans.

Sources :

(1) Pierre Rafeix, Le Richelieu, le 14 mai 1936, p. 4

– Fonds Élisée Choquette SHLM

– Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké

– Mme Gertrude Dumas de la Société d’histoire Mouillepied

– Archange P. Godbout, O.F.M., Passagers du Saint-André, La Recrue de 1659

Prochain article : Sophie Raymond-Masson

- Au jour le jour, février 2004

Un pont réclamé

Lors de mes recherches sur mon ascendant Pierre Ganier, j’ai pu constater que celui-ci avait été impliqué dans une étape pour le développement de la colonie sur la rive-sud de Montréal.

En effet, Pierre Ganier, un habitant de la seigneurie de La Prairie -de-la-Magdeleine depuis 1667, à la fois marguillier et capitaine de milice de la côte, qui en temps de paix, avait entre autres la charge des corvées de voirie Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p. 8., se trouva au coeur d’une démarche cruciale qui suscita même des dissensions dans la région.

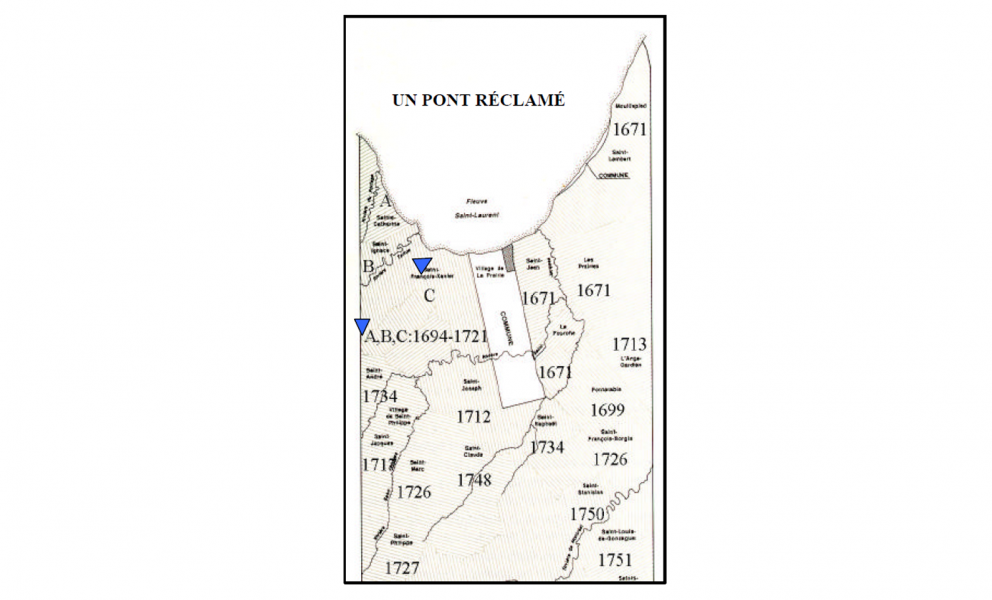

LA SEIGNEURIE DE LA PRAIRIE–DE–LA–MAGDELEINE

Rappelons quelques faits historiques sur la seigneurie de La Praire-de-la-Magdeleine : cette seigneurie devint la propriété des pères jésuites en 1647. Ce n’est que vingt ans plus tard, en 1667, une fois la menace iroquoise éloignée, que les seigneurs ont pu installer des colons en leur concédant des terres le long de la rivière Saint- Jacques, à la côte Saint-Jean, aussi nommée la Borgnesse en l’honneur d’une amérindienne borgne qui y vécut Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10., sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent en descendant vers Longueuil, dans les côtes des Prairies, Saint-Claude, la Tortue et Saint-Lambert Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104. Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391..

LES COMMUNICATIONS À LA PRAIRIE

À La Prairie J’emprunte au professeur Louis Lavallée, la chronologie des évènements et des faits concernant la construction du pont de la rivière de la Tortue, dans LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, Louis Lavallée, p. 167-170., il importe de savoir que « la circulation des hommes et des marchandises dans la seigneurie, est particulièrement difficile par la présence en son centre et dans sa partie occidentale des rivières Saint-Jacques et de la Tortue. Ces deux cours d’eau coupent le territoire en deux, rendent les communications difficiles et isolent partiellement les habitants de certaines côtes qui sont quelquefois empêchés de se rendre au village, à l’église ou au moulin » Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170..

Au début du XVIIIe siècle Pierre Robineau, sieur de Bécancourt, deuxième baron de Portneuf, et « grand voyer en ce pays » l’officier chargé de l’administration des voies publiques, de passage à La Prairie afin de délimiter le chemin royal, chemin qui longe le fleuve et permet d’unir les habitations de la seigneurie, recommande alors l’érection d’un pont sur la rivière de la Tortue : voici un extrait de ce procès-verbal du 9 août 1708 :

« … Et La du consentement et advis du S.r pierre gagné capitaine de Milice de la dite coste Et du S.r Jean caillou dit Baron nostre commis a lad grande voirie… avons reglé le grand chemin Royal de la dite Seigneurie de deux Lieües un quart ou environ Et ou il Sest trouvé un Ruisseau appellé communement Le grand Ruisseau ou il necessaire de faire un pont Lequel pont Les habitants depuis La rivière de la tortue seront obligés de construire tous ensemble bon valable Et propre a soufrir Le poids des charois… »

Ce texte est le premier où les autorités se préoccupent de la construction d’un pont à La Prairie.

UN PONT RÉCLAMÉ

En 1722, les habitants de la côte de la Tortue prennent l’initiative et réclament un pont sur leur rivière : ils écrivent au père Jacques d’Heu, s.j., établi en Nouvelle-France depuis 1705 et gérant des affaires de la seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine, en exigeant l’érection d’un pont royal sur la rivière dont ils occupent les deux rives.

ASSEMBLÉE DU 25 JANVIER 1722

Le notaire du temps, Guillaume Barette, à la demande du père d’Heu, convoque chez lui, ces habitants de la Tortue. À cette assemblée, les habitants au nombre de quatorze, prennent conscience que l’autorité veut satisfaire leur demande car la lecture du texte du notaire nous apprend que :

« … La derniere bonne volonté que Led R pere a de satisfaire a ce quy Luy a Este demande par les habitants qui est de faire faire un pon Royal, Sur la Riviere de la Tortue pour leur utilité particuliere …»

Cependant ce projet ne fait pas l’unanimité de tous les habitants présents. En effet, il y a intervention de Pierre Moquin et de Michel Marie dit Sainte-Marie résidants de la Côte Saint-Lambert car ces derniers refusent la construction du pont sur la rivière de la Tortue, à moins qu’on ne leur accorde un pont sur la rivière Saint- Jacques.

ASSEMBLÉE DU 10 AOÛT 1722 : DEUX PONTS SONT–ILS NÉCESSAIRES?

Suite à cette dissension, l’intendant Michel Bégon, sieur de la Picardière et de Murbelin, ordonne le 5 juillet, au notaire Pierre Raimbault, de se rendre à La Prairie et de convoquer une assemblée chez le notaire Barette. Cette assemblée a lieu le 10 août 1722; 39 familles de La Prairie sont présentes à cette assemblée; Pierre Ganier est là et il est âgé de 77 ans.

Rappelons les objectifs de cette assemblée :

« deliberer Sur la necessite de faire Un pont Sur la Riviere de la Tortue et un autre Sur La Riviere S.t Jacques, et faire Une estimation de la depence pour la Construction de ces deux ponts en cas qu’ils Soient Necessaires, et un Etat de Repartition de ce chacun des habitans de lad. parroisse Sera tenu de fournir Suivant l’Etendüe de chaque habitation ».

Les habitants de la côte Saint-Lambert s’expriment : « le Pont de la rivière de la Tortue ne leur est d’aucune utilité » et ces derniers ayant quotidiennement affaire au fort de La Prairie, à l’église et au moulin à vent il leur est plus « commode » d’avoir un pont sur la rivière Saint- Jacques. Et puisqu’ils évaluent « le nombre d’habitants à cinquante au moins, le pont leur coûtera au plus deux cens livres ».

Les autres habitants répliquent : le pont de la rivière Saint-Jacques est pour eux « ny utile au public », qu’il serait rapidement emporté par les glaces ou le refoulement des eaux Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170., qu’il ne servira que durant l’été qui en fait n’est pas nécessaire puisque dans cette saison « on passe lad. Riviere St Jacques avec toutes sortes de Voitures, et qu’jl y a un Canot pour les gens de pied ».

Et bien sûr, pour ces derniers, le pont sur la rivière de la Tortue, alors que cette rivière ne donne jamais prise aux glaces à cause de la proximité des rapides du Sault- Saint-Louis Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170., est « absolument nécessaire et Utile en tous tems que ce pont qui Sera de Soixante et dix ou quatre vingt pieds au plus de long ne Coutera pas plus de Six cens Livres ce qui Sera Une mediocre depence ».

Suite le mois prochain

- Au jour le jour, février 2004

Le suffrage féminin

Texte écrit par le Dr Thomas Auguste Brisson en décembre 1921 sur le suffrage féminin.

« Envisagée du point de vue du simple bon sens, la question du suffrage féminin, n’apparaît pas de solution très difficile.

Quel est, en effet, l’objet principal de l’association de l’homme et de la femme établie par le mariage, si ce n’est d’assurer la permanence de l’espèce humaine par la naissance et l’éducation de nombreux rejetons.

Comme toujours entre associés, le travail doit être partagé de façon rationnelle, suivant les forces et les aptitudes de chacun. Les voies et moyens d’atteindre la fin désignée étant variés et multiples, les deux conjoints ne peuvent exactement remplir les mêmes fonctions et s’adonner aux mêmes occupations. Il faut diviser la tâche : c’est la loi économique.

Il y a le travail dehors, généralement dévolu à l’homme parce que généralement partagé sous le rapport de la force physique et de l’endurance, et le travail de l’intérieur, réservé de préférence à la femme parce qu’elle possède des conditions et des qualités bien supérieures à celles de son associé, toujours au point de vue de l’objet désigné.

Est-il raisonnable, est-il seulement possible, sous le rapport de l’action politique, que l’homme et la femme soient mis sur le même pied? Je dis non, sans hésitation, tout en réservant à la femme le droit et la faculté d’influencer son mari en politique de la même manière que pour l’accomplissement des autres actes de leur vie commune.

C’est donc au fond une affaire de jugement, d’opportunité, de convenance et de bon ton, non pas une question de principe absolu, nécessitant une conclusion inclusive. Quoique réputés plus légers, plus enclins à céder à l’entraînement de l’exemple que les anglophones, auxquels on attribue la paternité du régime constitutionnel, les latins se sont toujours gardés de cet emballement féministe, qui ne saurait produire de bons résultats pour l’individu, la famille ou la société. A part quelques exceptions de rigueur, plutôt destinées à confirmer la règle, les inconvénients du suffrage féminin l’emportent sur les avantages d’une telle intervention dans la politique actuelle.

De par la nature des choses, ce domaine offre des dangers auxquels les hommes succombent… parfois. Pourquoi y exposer leurs compagnes sous divers prétextes plus ou moins plausibles? Laissons donc aux gardiennes de nos foyers la sublime fonction de donner, de former des hommes capables de répondre aux lourdes responsabilités d’un avenir gros de nuages pour la nation canadienne. »

Ce texte peut surprendre la jeune génération, mais pour moi il m’a surpris par sa pondération et sa compréhension assez rare à cette époque. Il ne condamne pas catégoriquement et son jugement est très nuancé laissant la porte ouverte pour l’avenir.

- Au jour le jour, février 2004

Tarifs de téléphone et de gaz en 1895

Service de téléphone hors Montréal du ler janvier au 28 février $2.11. The Bell Telephone Co.

Usage du Gaz du 7 décembre au 30 avril $2.97. The Montreal Gaz Company.

- Au jour le jour, janvier 2004

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Jean Joly (132); Marie Gagné (316); Hélène Charuest (59)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

- Au jour le jour, janvier 2004

Le coin du livre

Acquisitions

- BMS, Saint-Hubert, paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption; 1947-1993 (achat SHLM)

- Initiation à la paléographie franco-canadienne, méthode 3, par Marcel Lafontaine (achat SHLM)

- Il y a toujours une première fois, éphémérides des premiers évènements québécois, par Robert Prévost (achat SHLM)

- Coureurs des bois, par, Georges-Hébert Germain (achat SHLM)

- Se soigner au Canada aux 17ième et 18ième siècles, par Rénald Lessard (achat SHLM)

- The original Caughnawaga Indians, par Henri Béchard s.j.(achat SHLM)

- Cahiers des Dix, no : 1 à 8 et 10 (achat SHLM)

- Lieux et monuments historiques de Québec et environs, par Rodolphe Fournier (achat SHLM)

- Répertoire des municipalités du Québec, éd. 2002 (achat SHLM)

Répertoires BMS

Voici quelques informations concernant les répertoires de baptêmes, mariages et sépultures que nous avons en bibliothèque.

Nous disposons d’un peu plus de 250 répertoires qui sont à 95 % des répertoires de mariages. Ceux-ci couvrent surtout la région de Montréal et de la Montérégie. Par contre d’autres régions sont répertoriées, soit à cause de dons reçus, soit à cause de demandes formulées par nos membres.

Actuellement, nous disposons d’un système CARDEX pour faciliter la recherche de ces répertoires mais il n’est pas à jour.

Ce CARDEX sera remplacé par un bottin, bâti sur Excel et qui répondra aux attentes de tous. Suite à notre demande Monsieur Luc-Pierre Laferrière est en train de nous concocter un système de repérage des répertoires, sur papier, lequel répondra aux attentes des chercheurs. Le tout sera prêt en janvier 2004. Pour assister Monsieur Laferrière, vos bibliothécaires Lucette et Raymond Monette sont de la partie. Madame Solange Lamarche s’est également offerte pour faire des corrections.

Enfin, sur tous les répertoires, vous remarquerez que toutes les étiquettes des cotes ont été remplacées.

En 2004, nous ferons l’acquisition de plusieurs autres répertoires.

- Au jour le jour, janvier 2004

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Monsieur Philippe Germain, Brossard (471)

– Monsieur Roger Currier, Candiac (473)

– Monsieur Roger Hébert, Candiac (474)

– Madame Jeannine Bourdeau, Candiac (475)

– Monsieur Laurent Blais et Madame Jeannine Lavallée (304)

Conférence

Ce mois-ci notre conférencier est Monsieur Mark Vinet. Vous pouvez aller visiter son site internet. Suite à la conférence, Monsieur Vinet nous offrira l'opportunité de nous procurer ses livres au prix spécial de $20.00 chacun. www.markvinet.com

– LE QUÉBEC/CANADA ET LA GUERRE DE SÉCESSION AMÉRICAINE 1861-1865

– CANADA AND THE AMERICAN CIVIL WAR : Prelude To War

Colloque

Février arrive à grand pas et avec lui la célébration du 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain. La préparation de notre colloque le 7 février va bon train. N'oubliez pas de nous retourner votre coupon de participation.

Renouvellement de la carte de membre

Vous êtes nombreux à renouveler la confiance que vous avez en nous. Cela nous fait chaud au cœur, merci! Ceux qui le font par courrier reçoivent leur nouvelle carte de membre par l'entremise de notre mensuel Au jour le jour.

Dîner des bénévoles

Une fois encore notre dîner des bénévoles a été un franc succès. De plus en plus nombreux, nous avons dû faire cette fête dans la salle du théâtre. Nous nous sommes tous bien régalés. Comme à chaque année, Madame McLean a fait tirer un prix de reconnaissance. L'heureuse gagnante de ce rassemblement de 2003 est Madame Brunette, bénévole pour l'archivage de notre fonds photographique. Bravo Madame Brunette et un immense merci pour votre beau travail.

Appel à tous

Vos bibliothécaires Raymond et Lucilie Monette sont à la recherche des volumes suivants afin de compléter nos collections :

– RHAF, Revue d'histoire de l'Amérique française, il nous manque : volume 38 no 3 et 4

– Cahiers des Dix : volumes 9, 11 à 23, 27, 31, 32, 34

– Inventaire des greffes des notaires, volume 18

– Histoire de la province de Québec, par Robert Rumilly, volumes 32 et 33

Machine à écrire

Notre appareil étant très… très fatigué, nous sommes à la recherche d'un autre appareil moins fatigué et qui nous serait d'un très grand secours. Avis au bon SAMARITAIN.

- Au jour le jour, janvier 2004

Frontière États-Unis/Canada 18e et 19e siècle

Notre prochaine conférence aura lieu le 21 janvier au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Frontière États–Unis/Canada 18e et 19e siècle

Le conférencier : Mark Vinet, historien, auteur et avocat

- Au jour le jour, janvier 2004

Mot du président

Chers membres,

Voici une nouvelle année qui s’amorce et déjà, la Société est prête à accomplir de nouveaux projets. Durant la période des Fêtes, quelques-uns de nos bénévoles ont fait le réaménagement des locaux de la SHLM. Grâce à la collaboration de la Ville et à de généreux donateurs, la Société a de nouvelles installations et de nouveaux ordinateurs afin de répondre à la demande de plus en plus grandissante de nos membres et du public.

Désormais, il sera plus facile aux nombreux chercheurs d’avoir accès à nos ordinateurs afin de faire de la recherche dans nos nombreuses banques de données généalogiques et photographiques. Nous avons aussi mis en réseau tous les ordinateurs afin de faciliter la recherche. Par exemple, le fonds des Jésuites ne pouvait être utilisé que par une seule personne à la fois. Avec la nouvelle structure, plusieurs personnes pourront le visualiser en même temps.

La nouvelle année veut dire aussi que nous perdons les services de madame Cécile Girard qui était avec nous depuis plus de 40 semaines, à titre de commis à l’accueil. Le contrat de celle-ci s’est terminé le 29 décembre 2003. C’est avec grand regret que nous devons la laisser partir. Un gros merci à Cécile pour toute l’aide et le beau travail accompli. Nous lui souhaitons bonne chance et lui offrons nos plus sincères remerciements.

En terminant, n’oubliez pas que la SHLM organise un Colloque le 7 février 2004. Vous devez réserver le plus tôt possible. Vous ne pourrez pas vous inscrire la journée même puisque le dîner est inclus et que nous devons comptabiliser le nombre de participants deux semaines à l’avance. Comme nous vous l’avons mentionné dans un bulletin précédent, cette journée a pour but de célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée de Samuel de Champlain ainsi que les liens unissant les Français et les Amérindiens lors de son arrivée.

Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur cotisation, nous comptons sur vous afin de continuer nos activités et vous offrir des services de qualité.

René Jolicoeur, président

- Au jour le jour, janvier 2004

Le coût de la vie dans les années 1930

Est-ce que le coût de la vie était réellement moins élevé que de nos jours dans les années 1930, à La Prairie? À première vue, on le croirait. Surtout si on se limite à comparer ce que le dollar permettait de se procurer en comparaison de son pouvoir d'achat actuel. Il faut cependant, pour établir le coût de la vie, l'assortir du revenu des consommateurs. Pour une somme correspondant à une heure de travail, par exemple, qu'est-ce qu'un consommateur moyen pouvait alors et peut maintenant se procurer?

Mon père avait conservé un certain nombre de vieux papiers datant de cette époque. Ils contiennent des données sur le coût de la vie dans les années 1930. Il fit construire sa première maison, au coin des rues Saint-Georges et Saint-Laurent en 1934-35. Il achète alors le bois nécessaire à la construction à Saint-Moïse, comté de Matapédia. Le Canadien National en effectue le transport jusqu'à La Prairie pour la somme de 20.76$. Un wagon de 40 pieds rempli à sa capacité visible contient 17459 pieds de bois d'épinette de diverses dimensions, 11 paquets de lattes de cèdre no.1 et 25 paquets de bardeaux clairs. Le tout a coûté 572.39$. Dans le lot, la planche d'épinette embouvetée (à rainure et languette) de 1 par 5 pouces vaut 24$ le 1000 pieds et le paquet de bardeaux, 3,50$. Le bardeau était destiné à la couverture et les lattes de cèdre, légèrement espacées les unes des autres, constituaient une structure pour recevoir le plâtre des murs et plafonds. On utilise aujourd'hui pour ces surfaces des panneaux de gypse. Les clous de 4, 5 et 6 pouces se vendent alors 3e la livre et le rouleau de papier noir goudronné vaut 1.50$. La brique achetée de The Laprairie Co. est vendue à 35$ le mille.

Le menuisier Joseph Bisaillon qui agit comme contremaître de la construction est payé tantôt 0.40$, tantôt 0.50$ l'heure. Le plombier Benoit Bonneterre est rémunéré au tarif de 0.50$ l'heure. Tous les autres ouvriers reçoivent 250 l'heure. Toutefois, un homme qui travaille avec son cheval pour excaver ou transporter de la terre ou des matériaux le fait au tarif de 0.350. Le peintre J.W. Comeau exécute, pour la somme-de 25$, le travail de peinture des murs intérieurs du rez-de-chaussée et de l'étage de la maison comprenant une couche d'apprêt et deux autres couches. Dix ans après cette construction, les salaires ont doublé. En 1945, le contremaître gagne de 0.90$ à 1.00$ et les ouvriers non spécialisés, 0.50$. Aujourd'hui, le tarif horaire d'un plombier a centuplé par rapport à celui de Benoit Bonneterre, en 1935, mais il en coûte énormément plus cher à cet ouvrier pour vivre.

Dans les années 1930 on achetait les denrées nécessaires à son alimentation au magasin général dont certains avaient un secteur alimentaire plus développé. On prenait sa viande chez le boucher. Le boulanger Edmour Lussier faisait sa tournée de livraison de pain frais auprès de la clientèle. Les laitiers faisaient de même. Chez nous, c'est Ismaël Favreau qui apportait, chaque jour, le lait frais tiré de ses vaches et non pasteurisé et la crème si on en voulait. Une pinte de lait coûtait 80. Le panier de patates valait 250 et 100 s'il s'agissait de petites patates. De nos jours les grelots se vendent plus cher que les pommes de terre régulières. En saison, on pouvait manger des haricots frais au coût de 50 la livre. Un gros pallier d'oignons valait 200. On conservait les aliments périssables dans une glacière. Dans une voiture tirée par un cheval, le marchand de glace faisait la livraison des blocs congelés. En fin de tournée, par les jours de grande chaleur, les clients en avaient un peu moins pour leur argent. Il en coûtait environ 10$ pour une année de livraison s'étendant de mai à octobre ou novembre.

Les médecins qui soignaient les maladies des gens de la région devaient adapter leurs tarifs aux capacités de payer de leurs malades. Plusieurs n'avaient pas les moyens de les payer; d'autres n'étaient pas pressés de le faire. Il n'y avait pas de dentiste résidant à La Prairie mais le dentiste Lane Charpentier de Montréal avait un cabinet sur la rue Sainte-Marie où il prodiguait ses soins quelques heures par semaine. Une visite chez ce dentiste pouvait coûter 2$. Si on devait être hospitalisé pour une opération, on en assumait tous les frais à moins d'être considéré comme réellement démuni. Pour une hospitalisation à l'Hôpital général de Verdun, il en coûtait 5$ par jour pour soins, chambre et pension. Le malade assumait aussi, en plus de payer son chirurgien, une charge de 10$ pour usage de la salle d'opération et les frais de 20$ de son anesthésiste.

Le peu de citoyens qui possédaient un véhicule moteur payaient l'essence 260 le gallon en 1932. Soit, 50 le litre. L'huile à moteur valait 300 la pinte (260 le litre). En 1945, l'essence avait augmenté à 330 le gallon et l'huile à 490 la pinte.

À tout considérer, le coût de la vie était-il réellement moins élevé il y a environ 70 ans? Tout dépend des biens qu'on évalue. Compte tenu du pouvoir d'achat du dollar entre alors et maintenant que répondre? La réponse doit être nuancée et, pour la formuler, chacun tiendra compte de ses moyens et de ses besoins en fonction des valeurs sur lesquelles il fonde sa qualité de vie. Si on considère l'espérance de vie, l'accès et la qualité des services de santé et d'éducation disponibles, la variété des loisirs et des activités culturelles, le niveau de bien-être matériel des milieux de vie, le bon vieux temps était-il préférable à celui d'aujourd'hui? À savoir si on était alors plus heureux qu'aujourd'hui est une autre question. Une chose est certaine : on y avait moins envie de toutes sortes de biens. Les cartes de crédit étaient inconnues et l'incitation à la consommation ne bénéficiait pas de la pléthore des moyens de publicité que nous connaissons.

Alors? Le coût de la vie, les statistiques gouvernementales en établissent périodiquement le niveau relatif. Pour chacun, selon sa situation personnelle, ces fluctuations sont plus ou moins ressenties. C'était comme ça, c'est comme ci. Tirez-en vos propres conclusions.