- Au jour le jour, mai 2004

Ces femmes de La Prairie et ses environs, 4e partie : Eugénie Saint-Germain

Eugénie Saint-Germain fait partie de la lignée de mes enfants, François et Rachel Cardinal. Elle est la fille de Bernard Saint-Germain, interprète au département des Affaires indiennes. Elle épouse, le 31 mai 1831 à Montréal, Joseph-Narcisse Cardinal, notaire à Châteauguay, député de La Prairie, pendu le 21 décembre 1838 comme Patriote (une anecdote pour vous : les parents de Joseph-Narcisse, de Joseph et Marguerite Cardinal sont cousins germains).

Si je choisis de parler d’elle dans le « Au jour le jour » du mois de mai, c’est que le 24 mai prochain aura lieu la deuxième édition de la « Journée internationale des Patriotes ». Cette journée décrétée par le gouvernement provincial souligne, et je cite :

… La lutte des Patriotes 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique […]. Nous avons choisi d’honorer de cette manière la mémoire des hommes et des femmes qui, depuis l’implantation des institutions parlementaires, en 1791, ont milité pour les droits de la majorité, dont celui du peuple à se gouverner lui-même. http://cgi.cvm.qc.ca/Patriotes

Le 21 décembre 1838, Eugénie Saint-Germain pleure le corps inerte de son mari devant l’échafaud. Ses quatre enfants sont avec elle et elle attend son cinquième.

J’ai relevé pour vous, pour l’occasion, des témoignages de femmes dont fait partie Eugénie Saint-Germain.

Témoignages de femmes pendant la révolte des patriotes de 1837-1838 Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec, Le jour éditeur, 1992, p. 158-163.

Eugénie Saint-Germain, épouse de Joseph-Narcisse Cardinal, député de Laprairie condamné à l’échafaud, intercède auprès des autorités pour sauver la vie de leurs proches. Malgré sa lettre à Lady Colborne, épouse du chef militaire qui a combattu les Patriotes, Eugénie Saint-Germain ne sera pas exaucée; le lendemain, elle sera veuve.

« Vous êtes femme et vous êtes mère! Une femme… tombe à vos pieds tremblante d’effroi et le cœur brisé pour vous demander la vie de son époux bien-aimé et du père de ses cinq enfants! L’arrêt de mort est déjà signé!! »

Julie Papineau écrit à son époux, Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote :

« […] Si l’état de Montréal n’est pas changé […], si on ne peut rien obtenir il faudra inévitablement l’avoir par la violence… » [17 février 1836]

Émilie Boileau-Kimber, de Chambly, est armée et tient des assemblées de Patriotes dans sa demeure. Une autre met elle-même le feu à sa demeure pour démontrer aux Anglais qu’elle n’a pas peur d’eux et pour les empêcher de profiter de ses biens.

D’une manière moins visible, plusieurs femmes collaborent à la rébellion : elles fondent des balles, fabriquent des cartouches, dessinent et tissent les drapeaux tricolores des Patriotes.

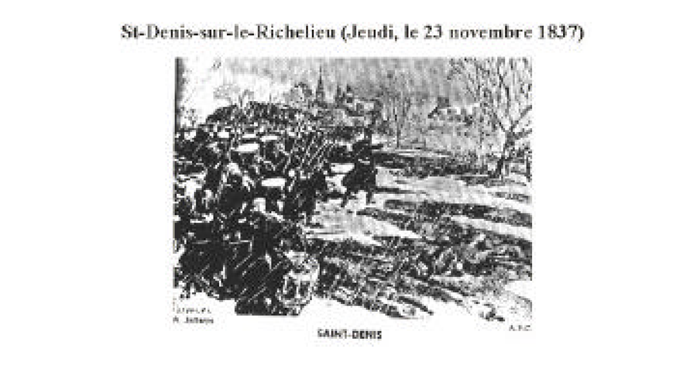

Au risque de voir leur propre maison incendiée, des femmes soignent et cachent des Patriotes et des membres de leurs familles poursuivis ou recherchés. La majorité d’entre elles sont seules avec les enfants et les vieillards pour affronter sans armes les troupes britanniques qui pillent et incendient les maisons des Patriotes ainsi que des villages entiers tels Saint-Denis, Saint-Benoît et Saint-Eustache.

Rosalie Dessaules, sœur de Louis-Joseph Papineau, seigneuresse de Saint-Hyacinthe, dans un texte daté du 13 avril 1839, décrit l’état des campagnes au lendemain des troubles :

« On commence à ressentir vivement le tort qu’a fait ici le pillage. Il ne s’amène pas de viande au marché pour la moitié des besoins du village et le peu qu’il en vient est excessivement cher et de la plus mauvaise qualité et on n’a pas comme les autres années l’avantage de trouver dans la cour ce qu’il en manque au marché. Ils m’ont tué, emporté et détruit bœuf, vache, cochon, mouton, volaille de toutes espèces et je suis encore la moins à plaindre. Combien à qui on a fait la même chose et qui sont dénués de moyens pour voir les premières nécessités de la vie et qui sont chargés de famille ou âgés ou infirmes. »

Henriette Cadieux épouse du notaire Chevalier De Lorimier, mère de trois enfants dont l’aîné n’a que quatre ans et qui n’a pour vivre « que le produit du travail et de la profession de leur père ».

Euphrosine Lamontagne-Perreault! Cette femme « particulièrement touchée par les troubles puisqu’elle y perd deux fils, l’un tué et l’autre en exil, n’en affirme pas moins » :

« … si c’était à refaire et que mes enfants voulussent agir comme ils l’ont fait, je n’essayerais pas à les détourner parce qu’ils n’agissent nullement par ambition mais par amour du pays et par haine contre les injustices qu’ils endurent. »

J’espère que cet article à caractère exclusivement historique vous a plu.

À voir

- « Quand je serai parti…vous vivrez encore », Michel Brault.

- « 15 février 1839 », Pierre Falardeau.

- « http://www.vigile.net//ds-patriotes »

Sources :

1 http://cgi.cvm.qc.ca/Patriotes

2 Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec, Le jour éditeur, 1992, p. 158-163.

3 Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké.

Toutes les images proviennent de différents sites internet.

- Au jour le jour, mai 2004

Souvenir inusité

Ce que je vais vous raconter remonte aux années 1944-1945. J’étais à cette époque employé à l’Hôtel de Ville de La Prairie, situé sur la rue St-Ignace dans le vieux La Prairie.

J’ai travaillé une bonne douzaine d’années à ce bureau en compagnie de messieurs Léopold Péladeau, Hercule Serres et autres…

Mon travail consistait, entre autres, à remplacer les employés qui prenaient leurs vacances durant l’été, à ouvrir le bureau le samedi matin de 9h à 12h pour permettre à quelques personnes de payer leurs comptes à la ville. En plus, les samedis après-midi, j’étais percepteur des comptes d’électricité en souffrance et on me donnait 10% sur les argents ainsi collectés.

Mon travail m’amenait à sillonner la ville en tous sens et je pouvais ainsi, à cause de mon travail, être au courant de plusieurs faits plutôt cocasses.

La Prairie, à cette époque, était un gros village et les commérages et les faits inusités ensoleillaient nos journées un peu ternes. En voici un exemple que je n’oublierai jamais; je vais le nommer « Le petit jardin de l’abbé Vaillancourt ».

Ayant un petit chalet et une chaloupe, j’amenais souvent l’abbé à la pêche avec moi et, lorsque je prenais des poissons et lui pas ou peu, il exigeait que je porte les agrès et lui, les poissons. On ne contredisait pas un abbé à cette époque.

Je dois avouer que je le trouvais quelquefois un peu fatigant comme compagnon, car je devais bêcher pour trouver les vers, appâter les lignes, décrocher les poissons, etc.

Toujours est-il que, pour me récompenser et faire en sorte que je l’invite encore, il me conduisait dans son jardin situé juste en arrière de l’Église de la Nativité. Ce jardin était borné par un gros mur de pierres qui séparait le terrain de l’église de celui de monsieur Brossard; le morceau de terre de ce dernier était une douzaine de pieds plus bas que celui de l’Église.

Je le vois encore écartant les mauvaises herbes, car il ne sarclait jamais, ramasser ou arracher tomates, concombres, carottes qui étaient toujours plus gros que la moyenne. Je m’empressais d’apporter ces victuailles à la maison comme récompenses pour mes efforts.

Voulez-vous savoir pourquoi ces légumes étaient si beaux et si gros? Eh! Bien, tenez-vous bien; je vous raconte le secret de ce maraîcher exceptionnel!

Eh! Bien, un autre événement inattendu vous expliquera et compètera le premier.

Monseigneur Chevalier, alors curé de La Prairie, avait remarqué que des couples d’amants prenaient le dit jardin pour épancher leurs besoins amoureux et le bon curé était contre ces divertissements, cela va de soi. Il exigea de la ville de La Prairie qu’elle pose un poteau électrique muni d’une grosse lumière dans le dit jardin pour essayer de contrer les aspirations sentimentales trop ferventes.

La chose fut faite telle que demandée et quelle ne fut pas la surprise des hommes comme messieurs Cyrille Bisaillon et Félix Lavoie qui en creusant le trou nécessaire pour poser le poteau, heurtèrent avec leur pelle, un cercueil! Eh! oui, un cercueil, avec une petite vitre sur le dessus!

Les hommes cessèrent les travaux et demandèrent aux autorités religieuses et civiles, comme il se doit, s’ils devaient continuer?

Après consultation au sommet on demanda à ces hommes d’enterrer le fameux cercueil un peu plus loin du poteau et à la même profondeur.

Après le départ des autorités, la curiosité humaine aidant, les hommes décidèrent de nettoyer la petite vitre pour apercevoir à l’intérieur un petit homme bien vêtu portant cravate et lunettes; sa peau était de couleur gris foncé… Monsieur Lavoie, qui était un homme brave et hasardeux, décida d’ouvrir le couvercle avec une pince monseigneur…et après moult efforts, il réussit à glisser la pince entre le cercueil et le couvercle et quelle ne fut pas la surprise de voir les restes du petit homme s’affaisser comme un ballon…

Lorsque le couvercle fut complètement ouvert, il ne restait plus qu’un peu de cendre de couleur gris foncé et les lunettes qui reposaient sur les dites cendres.

Je peux vous raconter tous ces détails puisque j’étais présent lors de ces événements. Je me fis donc un devoir de rapporter tous ces événements aux employés du bureau.

J’avoue que j’ai été longtemps à ne pas manger de tomates après ce jour mémorable, encore aujourd’hui lorsque je mange de ce fruit il m’arrive de penser à mon petit homme de couleur gris foncé… et à l’abbé Vaillancourt…

Me croyez-vous?…

PS. Ce texte a été retrouvé dans les archives données à la SHLM par Laurent Houde, frère de feue Claudette Houde.

- Au jour le jour, avril 2004

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Laurent Houde (277); Marie Gagné (316); Cécile Girard (426); Hélène Charuest (59)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, avril 2004

Le coin du livre

Acquisitions

- Carignan-Salière, 1665-1668, par Michel Langlois, Maison des ancêtres, 2004 (achat de la SHLM)

- Lieux et monuments historiques de Québec et environs, par Rodolphe Fournier (achat SHLM)

- Répertoire des municipalités du Québec, éd. 2002 (achat SHLM)

Livres à vendre

Une nouvelle liste de livres à vendre a été produite et mise à jour. Elle est affichée sur le babillard, à l’entrée de la SHLM.

De plus, nous avons une vingtaine de livres de Robert Rumilly, Histoire de la province de Québec, lesquels ne sont pas intégrés à cette liste.

Règlements de la bibliothèque

Suite à une rencontre entre les responsables de la bibliothèque et les membres du c.a. de la SHLM, une réglementation minimale a été produite. Elle est affichée à l’entrée de la bibliothèque, sur la porte.

Merci de votre collaboration.

Ameublement de la bibliothèque

La grande table a quitté le local de la bibliothèque pour faire place à 4 tables de dimensions réduites. Nous espérons que cette modification répondra à des attentes longtemps manifestées par nos membres.

Quant aux chaises, dans un avenir pas trop lointain, elles seront remplacées par d’autres plus fonctionnelles et plus confortables.

Le sort de la grande table n’est pas encore défini.

Index des répertoires de mariages

Tel que promis, nous avons publié un index des répertoires BMS que vous retrouverez sur une table de la bibliothèque.

Cet index remplace le cardex qui était incomplet et nous espérons que le tout sera beaucoup plus fonctionnel.

Il s’agit d’une base de données en Excel, produite par Luc-Pierre Laferrière, membre de la SHLM, que nous remercions de tout cœur.

C’est le modèle que nous adopterons à l’avenir et que nous améliorerons au fil du temps.

- Au jour le jour, avril 2004

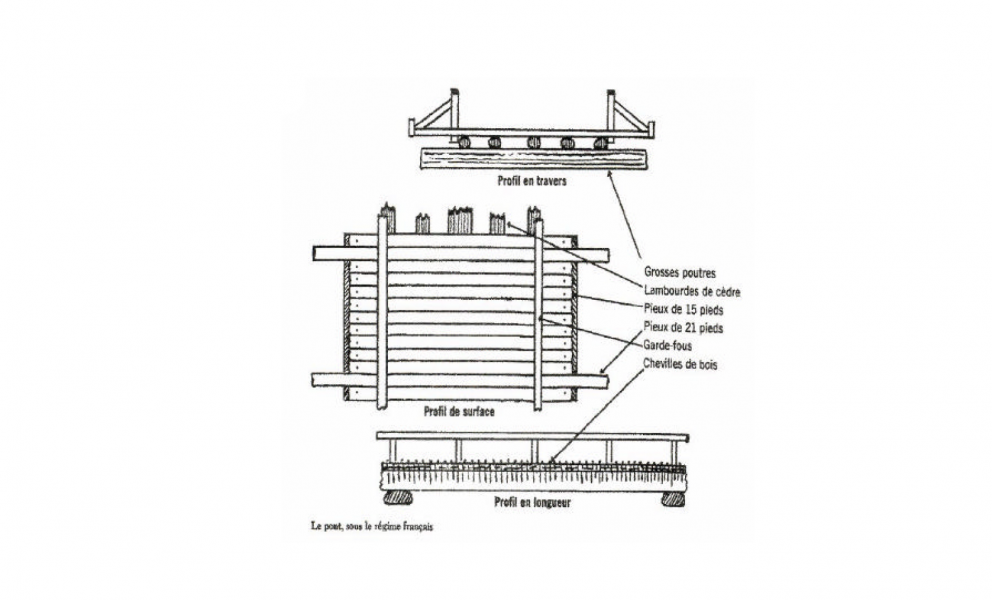

Le pont sous le régime français

Voici quelques coordonnées sur la construction des ponts sous le régime français livrées par l'historien Marcel Trudel :

« Les routes de terre apparaissent dans le premier quart du XVIIe siècle : ce sont d'abord des chemins seigneuriaux qui longent le fleuve pour unir les habitations d'une même seigneurie; puis après la mise en place d'un grand-voyer, un petit réseau de chemins du roi se développe en tronçons.

Les ponts, d'une largeur de 15 pieds et d'une longueur maximale d'environ 40, ne servent guère à enjamber que les ruisseaux; dès qu'un cours d'eau a quelque peu d'importance, on se contente d'y établir un service de bac.

De plus, on construit les ponts par corvées, en prenant le bois, sans le payer, sur les terres les plus voisines puisque, dit-on, les propriétaires des terres environnantes retirent plus de commodités de ces ponts ».

La Construction du pont de la rivière de La Tortue

Le 23 février 1724, devant le notaire Guillaume Barette, Pierre Lefebvre, un maître charpentier de La Prairie, convient avec le père d’Heu, s.j., délégué par les habitants de la Prairie, des « marches Et Convantions » pour la construction du pont sur la rivière de la Tortue; je vous présente des extraits du devis de menuiserie Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.

Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E. :

§ 1. « led Sr Le feibvre promet Et Soblige de faire et parfaire a Ces fraix Et depent un pont public Sur La Riviere de la tortue a Lendroit ou Il a Esté marque par Le Sr René dupuy Comis a la grand voirie,

§ 2. lequel pont Sera fait du bois dont La teneur Ensuit premieremt Tous Les poteaux Semeles appuis de poteaux Et Les grosses pieces quy se planteront En haut Sur Les poteaux Seront tous de Chesne blanc,

Les poteaux semelles (de quatorze pouces de diamètre) correspondent aux « Lambourdes de cèdre » sur le croquis. Les appuis de poteaux correspondent aux « Grosses poutres » sur le croquis.

« Les grosses pièces quy se planteront En haut Sur Les poteaux » sont plus difficiles à identifier. On peut aisément penser que l’on désigne ainsi, ici, la suprastructure des garde-fous et de leurs poteaux de soutien. Car ainsi, le texte aura précisé – cela semble son intention – que tout le pont, si ce n’est le cas échéant les chevilles ou les pitons, d’une part, et les pièces de travers « du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée » sera de chêne blanc.

§ 3. Les pieces de traver Sur Lesquels ont passera Et quy Serviront de Chemin Seront du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée Et Seront Escaris du moins Sur une face afin que le dessus dud pont fait uny Et auront au moins quinze pied de long,

Les pièces de travers correspondent aux « pieux de 15 pieds »sur le croquis et comprennent vraisemblablement les « pieux de 21 pieds » sur le croquis.

§ 4. Les gardes foux Seront aussy de bon bois, Les poteaux auront pour Le moins quatorze pousce de diametre Les Semelles autant Et Les apuis presque autant Le tout bien Enchasse dans de bonnes mortoises Et arresté avec de gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de Chesne blanc

« Les garde foux » correspondent aux « Gardefous » sur le croquis. Les poteaux dont il est question ne sont pas spécifiés, mais ils désignent vraisemblablement les poteaux de soutien des garde-fous, que l’on voit sur le profil en travers et sur le profil en longueur du croquis. Les « apuis » correspondent eux, aux « Grosses poutres » sur le croquis. Enfin les gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de chêne blanc correspondent aux « Chevilles de bois » sur le croquis.

§ 5. Lequel dit Sr Le feivre promet Et Soblige de Rendre Led pont parfait Sur Lade riviere de La tortue Et achevé pour le plus tard au vingt Sixiesme de Juillet prochain de tel Sorte quil Sera loisible aud temps a toutes personne dy passer avec Leur harnois autant que Sera Leur besoin

§ 6. Comme aussy Led Le feibvre promet Et Soblige de garantir Led pont pour un an Et Jour apres La perfection diceluy Selon La Coutume ordinaire En Sorte que Sil Est Emporté ou Endommagé par Les glaces ou autrement avant Led t temps de lad e garantie Il Sera tenu Comme Il promet Et Soblige de Le Refaire de nouveau a Ces fraix Et de pans

§ 7. Et outre moyennant La Somme de quatre Cens Livre monnaye de France que Led Reverand pere dheu Sengage de Luy payer Sur ce que les habitants Luy doivent donner Comme Ils En Sont convenus tous Ensemble

§ 8. Savoir deux cent Livre a fur Et a mesure que les ouvrages dud pont Se feront Et les deux Cent Livre Restant Luy Seront payés a la Toussain prochain ou plutot Sy faire Se peut

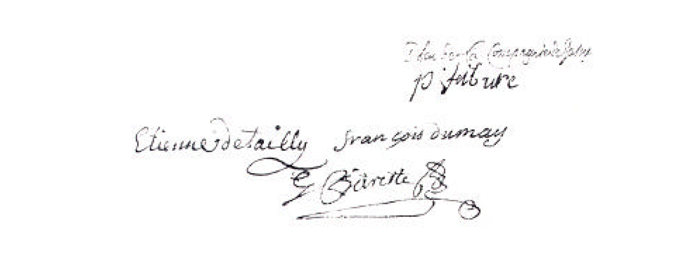

§ 9. fait Et passe aud Lieu de la prairie de la magne maison de madame dumay En pnce des Sr Estienne detaily Et Jean francois dumay Tesmoins »

Il est toujours intéressant de faire les liens entre les personnes présentes lors d’actes notariés ou autres documents. Ainsi à la lecture de ce contrat on peut noter :

– que madame Dumay, c’est Jeanne Roinay veuve d’Étienne Bisaillon et de François Demers, la mère de Jean-François Demers.

– que les parents de Jean-François Demers (un des deux témoins) sont Jeanne Roinay (la demi-sœur de Catherine Daubigeon) et François Demers. À noter que Jean-François Demers signe François Dumay.

– que le notaire Guillaume Barette, l’époux de Jeanne Gagné est le gendre de mon ascendant Pierre Ganier.

– que le menuisier Pierre Lefebvre est le fils de Pierre Lefebvre et de Marguerite Gagné, la sœur de Pierre Ganier. Pierre Lefebvre est donc le neveu de Pierre Ganier comme le prouve sa signature, identique sur le devis de menuisier et sur l’acte de baptême de sa fille Anne Catherine. En effet, lorsque Pierre Lefebvre et son épouse, Marie Louise Brosseau, font baptiser leur fille Anne Catherine, le 17 janvier 1718, à La Prairie, le père présent signe ainsi :

– qu’Étienne Deniau dit Détaillis, témoin, a épousé en 1718, Catherine Anne Bisaillon, la petite-fille de Pierre Ganier, la fille de Catherine Gagné et de Benoît Bisaillon.

Le pont construit

Qu’advint-il de ce pont tant réclamé par les habitants de La Tortue à La Prairie? Eh bien il fut construit en 1724 et il remplit ses fonctions durant huit ans quand, à ce moment, il fut nécessaire de construire un nouveau pont. Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.

Michelet a bien dit : « l’histoire est d’abord toute géographique ». Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.

Bibliographie

(1) Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p.8.

(2) Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10.

(3) Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104.

(4) Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391.

(5) Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167 – 170.

(6) Procès-verbaux des grands voyers, 9 août 1708, Société de généalogie des Cantons de l’Est (S.G.C.E.)

(7) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 janvier 1722, S.G.C.E.

(8) Raimbault Pierre, Assemblée des habitants de La Prairie, 10 août 1722, S.G.C.E.

(9) Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.

(10) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.

(11) Trudel Marcel, Initiation à la Nouvelle-France, histoire et institutions, HRW, 1971, p. 204-206.

(12) Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.

Remerciements

Merci à monsieur Gilbert Beaulieu de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine, à madame Muguette Toupin, à monsieur Frédéric Brochu, archiviste, tous deux membres de la Société de généalogie des Cantons de l’Est, sans oublier Jean Gagné, mon frère, pour sa contribution à la correspondance, croquis – devis de menuiserie.

- Au jour le jour, avril 2004

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Pauline Crevier, La Prairie (488)

– Michel Dupuis, St. Constant (489)

– Reine Beaudin, Brossard (490)

Conférence

Ce mois-ci notre conférencière sera madame Marie Gagné, membre de la SHLM. Biologiste de formation, Mme Gagné s’intéresse à la généalogie et plus particulièrement à l’histoire de la famille Gagné. Elle a écrit plusieurs articles dont, entre autres, « Inventaire des biens de Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon », « Un pont réclamé », etc.

Sa conférence portera sur « Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière ».

- Au jour le jour, avril 2004

CONFÉRENCE : Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière

Notre prochaine conférence aura lieu le 21 avril au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

« Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière »

La conférencière : Marie Gagné

- Au jour le jour, avril 2004

Mot du président

Bonjour à vous tous, chers membres.

Enfin le printemps est arrivé et la chaleur est à nos portes. Voici quelques nouvelles de votre société.

Monsieur Gaétan Bourdages a accepté de former un comité dans le but de rebâtir notre site Web devenu désuet. C’était une des priorités de votre Société pour cette année. Si tout va bien, ce mandat devrait être complété d’ici quelques mois.

À la demande de certains de nos membres, monsieur Jean L’Heureux et Monsieur Raymond Monette ont réaménagé la salle de généalogie.

Premièrement, plusieurs tables de travail sont maintenant disponibles dans la salle de la bibliothèque. Nous espérons que ce réaménagement rendra le milieu de travail des chercheurs plus pratique. Deuxièmement, nous avons réorganisé la disposition de certains répertoires sur les étagères et ce, afin d’en faciliter l’accès.

En terminant, veuillez prendre note que madame Johanne McLean est présentement en congé pour une période indéterminée. C’est madame Linda Crevier qui assume présentement le poste de secrétaire-coordonnatrice.

Je vous souhaite à tous Joyeuses Pâques et profitez-en pour refaire le plein d’énergie.

René Jolicoeur, président

- Au jour le jour, avril 2004

Voyage de Pehr Kalm au Canada (extrait, suite)

PRAIRIE DE MAGDELEINE

Dimanche 1er octobre 1749

Temps nuageux et pluvieux; durant l’après-midi, forte pluie. Température : à 8 heures du matin, 13o, Vent S.S.E.

J’avais bien l’intention de quitter Prairie et de poursuivre mon voyage dès ce matin, mais le prêtre d’ici, monsieur Lignerie, homme assez noble et instruit, ainsi que le Capitaine de la région me font demander si je veux bien, dans la mesure du possible, repousser mon départ jusqu’après la messe pour permettre aux gens de l’entendre; j’estime donc mon devoir de ne pas m’opposer à un désir aussi légitime.

Monsieur Lignerie célèbre d’ailleurs le service divin plus brièvement qu’à l’ordinaire. A midi, après la messe, nous quittons Prairie. Pour porter mes bagages, je dispose de quatre charrettes, tirées chacune par deux chevaux, ainsi qu’un cheval que je monte moi-même, le tout offert par le gouvernement du Canada, aux frais du trésor royal. Le mauvais état des chemins n’a pas son égal; ils sont trempés et défoncés au point que mon cheval entre maintes fois dans la boue jusqu’au ventre; le temps est également assez mauvais et si pluvieux qu’on peut à peine lever les yeux; la plupart des arbres, maintenant ont perdu leurs feuilles et la forêt apparaît déjà passablement dépouillée.

- Au jour le jour, avril 2004

Ces femmes de La Prairie et ses environs, 3e partie : Emma Lajeunesse Albani (1847-1930)

Marie-Louise-Emma-Cécile Lajeunesse naît à Chambly le 1er novembre 1847; elle est la fille de Joseph Saint-Louis dit Lajeunesse et de Mélina Mignault.

Cantatrice, Emma Lajeunesse, nom de scène Albani, (Chambly 1847-Londres 1930) a fait une longue et magnifique carrière internationale. Après des études avec les maîtres Duprez à Paris et Lamperti à Milan, elle chante sur les plus grandes scènes du monde entier.

Elle fait ses débuts en 1870 à Messine puis est engagée en 1872 au Covent Garden où elle chante presque chaque saison jusqu'en 1896. En 1883, au sommet de sa gloire, la soprano donne enfin un concert à Montréal, après 20 ans d'absence. À son arrivée, selon les journaux de l'époque, dix mille personnes l'attendent à la gare Windsor et Louis Fréchette, fidèle à ses habitudes, récite une longue pièce en vers écrite en son honneur. Elle a 36 ans.

En plus de faire partie du nombre restreint de Canadiens de l'époque à faire une carrière internationale, Albani aura été exceptionnelle dans son destin de femme. Rares étaient celles qui étaient soutenues dans l'expression de leur talent artistique; ceci est vrai aussi pour les hommes de l'époque. Gravures dans l’Histoire des Canadiens-Français, Benjamin Sulte, www.er.uqam.ca/nobel/r14310

Sa grand- mère, Rachel McCutcheson, était arrivée au Canada à un âge tendre, en provenance de New York. Emma eut sa première éducation dans une école anglophone de Plattsburg, N.Y., puis au couvent du Sacré-Cœur du Sault-au- Récollet.

C'est son père, musicien talentueux, qui lui donna sa première formation musicale. À sept ans, elle fit une première apparition publique au Mechanics' Hall, à Montréal, devant un auditoire de la bonne société de la ville. À 15 ans, elle se vit offrir, par le vicaire-général Conroy (qui sera plus tard évêque d'Albany, N.Y.), un poste d'organiste à Saratoga Springs. Elle œuvra également durant trois ans comme professeur de chant et de piano au couvent du Sacré-Cœur de Kellwood.

Lors du Jubilé de la reine Victoria en 1887, elle reçut un magnifique présent de la souveraine, soit une figurine représentant la victoire en or pur, dessiné par la comtesse Feodora Gleicheu. Une inscription s'y lisait, en pierres précieuses : Victoria.

En 1878, elle épousa Ernest Gye, directeur de théâtre, dont elle a eu un fils qui deviendra diplomate. Elle meurt, après une longue maladie, le 3 avril 1930, à Londres. L’Encyclopédie de L’Agora www.agora.qc.ca/mot.nsf

Prochain article : Eugénie Saint-Germain