Au jour le jour, novembre 2000

John Demos

Une captive heureuse chez les Iroquois (Histoire d'une famille de Nouvelle-Angleterre au début du XVIIIe siècle), Les Presses de l'Université Laval, 1999, 355 pages.

Ce récit authentique, fascinant et fort bien documenté débute à Deerfield, Massachusetts, le 29 février 1704, soit quelques années après la Grande Paix de Montréal, et s'achève pour ainsi dire à Kahnawake le 26 novembre 1785. Au cours de la guerre de la ligue d'Augsbourg (1689-1697), le petit village de Deerfield au nord du Massachusetts subira à six reprises des attaques directes menées par les Français et par les « Indiens des Français ». Après une courte accalmie, une seconde guerre intercoloniale, la guerre de la Succession d'Espagne (1702-1713), menace à nouveau la petite communauté où habitent John Williams et sa famille, éminent et influent pasteur puritain de la Nouvelle-Angleterre.

Une expédition d'une cinquantaine de Français et de quelque 200 Indiens, dont des Mohawks de Kahnawake, foncent sur Deerfield en février 1704. Le « massacre » fera 48 tués chez les Anglais et 112 captifs, dont John Williams et ses cinq enfants, qui seront ramenés vers le Canada.

Une vingtaine, surtout des femmes et de jeunes enfants, ne survivront pas à une marche longue et accablante de plusieurs jours vers le nord. De plus, John Williams ignore qu'il était visé par l'attaque puisqu'il est destiné à servir de monnaie d'échange contre un personnage clé pour les Français, lequel est déjà détenu dans une prison de Boston. Parvenus en Nouvelle-France, Williams et au moins trois de ses enfants passeront aux mains des Français pendant que Stephen (neuf ans) et Eunice (sept ans) sont gardés par les Indiens. Après une aventure de 14 mois chez les Indiens, Stephen terminera sa captivité avec son père dans un village français à l'est de Québec.

Eunice appartient désormais aux Mohawks de la mission de Kahnawake.

Comme pasteur et comme père, John Williams est fort inquiet. Pasteur puritain venu « civiliser » les « sauvages », il se voit maintenant directement aux prises avec les Français et la religion des papistes. Pire encore, sa petite Eunice est captive chez les « sauvages » catholiques où les Jésuites jouissent d'une influence déterminante.

Après de nombreux envois d'émissaires et des mois de négociations qui permettront des échanges et le rachat de prisonniers, en novembre 1706 John Williams rentre à Boston avec deux de ses enfants. À la fin de 1707 sa réinstallation à Deerfield est terminée : maison reconstruite, reprise des cultures, remariage et famille réunie à nouveau. Une seule ombre demeure : Eunice est toujours retenue chez les Mohawks.

La diplomatie, les intermédiaires ayant des contacts nombreux et importants avec les Indiens du nord, dont les Schuyler d’Albany, les offres d’échange ou de rachat de prisonniers; bref aucune des interventions en faveur d’Eunice ne réussirent à la ramener parmi « les siens ».

Pire encore, en 1712, Williams reçoit un coup terrible, il apprend le mariage d’Eunice avec un Indien. Au printemps de l’année suivante John Schuyler obtient de la rencontrer à Kahnawake. Rien n’y fait, malgré les supplications et le souvenir de ses frères et de ses sœurs, Eunice, qui d’ailleurs ne comprend plus l’anglais, refuse net de retourner en Nouvelle-Angleterre.

Dans un chapitre qui ressemble à un petit cours d’ethnographie amérindienne, John Demos consacre plusieurs dizaines de pages à expliquer comment les Indiens traitaient et considéraient les captifs qui finissaient par devenir des leurs. L’auteur situe également le contexte des relations entre les Mohawks, les Français, les Anglais et les Hollandais sur un arrière-fond de guerres et de traite des fourrures. Ainsi on comprend beaucoup mieux pourquoi Eunice est devenue en quelque sorte une « véritable Mohawk » et comment l’apport de sang nouveau, celui des captifs, dans la communauté de Kahnawake et ailleurs, explique aujourd’hui l’apparence extrêmement variée (e.g. yeux bleus, cheveux roux) des autochtones.

Demos analyse à travers de nombreux sermons les angoisses et les déchirements de John Williams face à sa fille « perdue ». Il mourra sans l’avoir jamais revue.

Après plus de trente ans au Canada, Eunice consentira enfin à une visite en Nouvelle-Angleterre. Elle reprendra contact avec son frère aîné Stephen qui, devenu pasteur comme son père, traitera lui aussi sa sœur comme une captive perdue parmi les papistes. Déchiré entre ses sentiments et ses principes religieux, dans un esprit de « rachat », il usera de pressions de toutes sortes et d’arguments financiers pour convaincre Eunice de revenir chez les Williams et sauver son âme.

Un drame historique et humain d’une grande ampleur. À lire absolument si l’on veut connaître le dénouement…

Bonne lecture!

Samedi, le 16 septembre 2000, se tenait à La Prairie, au collège Jean de La Mennais, le rassemblement des familles Gagné et Bellavance d’Amérique inc. Cent trente personnes se sont réunies, ont visité le Vieux-La Prairie grâce à des visites guidées sous la direction de madame Claudette Houde.

Parmi les participants, mentionnons la présence du maire de La Prairie, monsieur Guy Dupré, du maire de Delson, monsieur Georges Gagné, du président de la S.H.L.M., monsieur Jean L’Heureux, et à la présidence d’honneur le frère Oscar Gagné, F.I.C.; sans oublier monsieur Robert Gagné, maître Jean Gagné, monsieur Aimé Gagné et son épouse Lucille. Soulignons aussi les membres du Comité organisateurs, et particulièrement monsieur Lionel Gagné, président, et son épouse madame Lucie Bilodeau, secrétaire, qui ont réussi à faire de cette journée une réalisation remarquable.

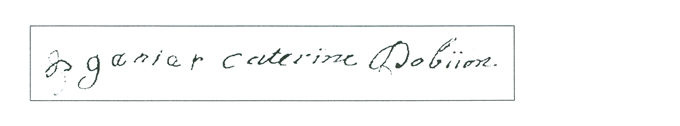

Et c’est à cette occasion que j’ai présenté un exposé ayant pour thème : Une histoire, Pierre Ganier, un pionnier de La Prairie, dame Catherine Daubigeon, son épouse et leurs treize enfants. Voici donc, en résumé, les principaux points de cet exposé :

De Saint-Cosme-de-Vair, plus d’une trentaine de personne en émigrèrent vers la Nouvelle-France, entre 1650 et 1662 à l’exception de Louis Gagné (vers 1644), et sûrement d’autres.

Le Perche c’est le royaume de l’arbre et de l’eau; c’est aussi une identité percheronne : c’est ainsi qu’Alain dira « je suis percheron c’est-à-dire autre que normal ».

Pierre Gasnier, l’émigré du Perche, arrive à la côte de Beaupré en 1653. Fils de Louis Gasnier et de Marie Launay, il a trois frères, Noël et Jacques qui assurent la descendance française et Louis (déjà mentionné) l’époux de Marie Michel. Pierre Gasnier a épousé vers 1639 Marguerite Rosée; ils ont eu des jumeaux, Jacques et Jean, décédés en bas âge, et trois autres fils, Louis, Pierre et Nicolas, qui viennent en Nouvelle-France. À leur arrivée, Marguerite Rosée met au monde une fille, prénommée Marguerite*.

Pierre Gasnier ne vivra que trois ans à la côte de Beaupré puisqu’il décède des fièvres lentes le 30 avril 1656 à l’âge de 46 ans. Alors, Marguerite Rosée prendra le canot pour se rendre à Montréal avec Pierre, Nicolas et Marguerite; Louis, ayant manifesté le souhait de rester chez son oncle Louis, prendra le surnom de Bellavance, devenant ainsi l’ancêtre des Bellavance.

Marguerite Rosée se remarie avec le rouennais Guillaume Étienne dit le Sabre et ils habitent une terre du premier rang de l’arrière-fief Saint-Joseph.

Parlons maintenant de Pierre Ganier, le fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée : c’est un milicien qui à dix-sept ans se porte volontaire à la milice de la Saint-Famille; il est membre de la XIIIe escouade et deviendra le plus ancien capitaine de milice connu à La Prairie.

Pierre Ganier, c’est un des premiers colons de La Prairie : en 1672 et en 1705, à la côte St-Jean dite La Borgnesse, en 1673, au village fortifié de La Prairie, en 1685, à la côte St-Lambert, en 1704 et 1706 à la côte Sainte-Catherine**.

Pierre Ganier, c’est aussi un marguillier : en 1687, 1694 et 1700. Et pour citer le professeur Louis Lavallée*** : « Pierre Ganier est l’un des premiers colons de La Prairie, marguillier, capitaine de milice et personnage très important de l’histoire de la Seigneurie que les jésuites estiment ».

Pierre Ganier, en 1723, lègue à la fabrique un capital de 500 livres dont les revenus annuels serviront à alimenter en huile la lampe du sanctuaire et ce à perpétuité.

Et c,est ainsi « que le 26 mars 1726, s’éteint à La Prairie, à l’âge de 81 ans, celui qu’on appelle le bonhomme Gaigner* ».

L’épouse de Pierre Ganier est Catherine Daubigeon, la fille de Perrine Meunier et de Julien Daubigeon, un défricheur. Remarquez que Catherine Daubigeon a eu une sœur aînée prénommée Jeanne et qui n’est pas venue au Canada (greffe Antoine Adhémar, novembre 1693). Le premier acte de mariage inscrit en latin par l’auvergnat Pierre Raffeix s.j. le 19 novembre 1670 est celui de Pierre Ganier et de Catherine Daubigteon; la cérémonie a lieu à la chapelle de la mission. Pierre Ganier et Catherine Daubigeon auront 13 enfants.

« À La Prairie, la seigneurie des jésuites a donc bien constitué pour ses habitants, en majorité paysans, une unité de vie et de lieu au sein de laquelle ils ont peu définir leur sentiment d’appartenance qu’ils n’ont pas manqué d’affirmer à divers moments*** ». Pierre Ganier en fut un pionnier.

Marie Gagné, B.A., B.Sc., M.Sc.

membre de la SHLM

Ouvrages majeurs consultés :

* Gagné Robert, Instrument de recherche concernant Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et Marguerite Rosée, juin 1994.

** S.H.L.M., recherche assistée avec madame Patricia McGee Fontaine.

*** Lavallée Louis, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, étude d’histoire sociale, McGill-Queen’s University Press, 1992.

La Prairie, c’est chez nous », Joe Rother

En octobre, nous avons énuméré certains aspects de l'histoire des familles Rother, résidents de La Prairie au début du 20e siècle. Durant cette période, Montréal a reçu un grand nombre d'immigrants juifs. Les premiers sont venus de Russie et les historiens en situent le nombre aux environs de 6000 personnes.

Vont suivre les Juifs de l'Europe occidentale, particulièrement de la Pologne et surtout d'Allemagne. Profitant des problèmes économiques de son pays, Hitler fonde le parti nazi et qualifie son peuple de maître apte à gouverner les « sous-hommes » que sont les Slaves, les Noirs et les Juifs. Ces derniers, qui avaient largement contribué à la vie économique, scientifique et culturelle de la communauté allemande, en sont exclus et voués à l'extermination.

Dès lors tous les Juifs qui le peuvent s'expatrient. En 1931, 60 000 d'entre eux avaient élu domicile à Montréal. Adrien Arcand adopte l'idéologie extrémiste des nazis et fonde vers 1930 un hebdomadaire, « Le Patriote », pour diffuser ses idées et attaquer les Juifs de la métropole et de La Prairie.

Ces nouveaux citoyens juifs du Québec se lancent en affaires comme boutiquiers et regrattiers; les femmes travaillent dans les fabriques de vêtement. La majorité des Montréalais avec qui ils faisaient affaires étant de langue anglaise, il en résulte que seulement 18 % d’entre eux adoptent la langue française.

La question des écoles rend passablement difficiles les relations entre Catholiques et Juifs. La législation provinciale n'avait pas encore accepté les écoles « neutres ». Les protestants étaient prêts à plusieurs compromis pour attirer les Juifs. Cependant, les leaders juifs organisent rapidement leurs propres réseaux d'enseignement, éliminant ainsi de nombreux problèmes.

Il n'en reste pas moins qu'une poignée de catholiques francophones étaient nettement intolérants. Adrien Arcand attise les mésententes et on voit s'organiser des manifestations antisémites.

À La Prairie, la situation scolaire est tout autre. Les 3 filles d'Israël et Ohler Rother fréquentent le pensionnat du village. Les religieuses portaient une attention particulière aux petites dans leur apprentissage du français. Si le besoin se faisait sentir, elles leur donnaient du temps supplémentaire avec aménité. Les jeunes filles s'amusaient avec leurs petites amies, oubliant pour un temps leurs différences culturelles.

Pour les 3 garçons d'Israël, ce fut quelque peu différent. À l'école publique du Fort-Neuf, ils reçoivent les bases de leur éducation élémentaire. Vers l'âge de 10-11 ans, l'école du village, dirigée par les Frères enseignants, n'étant pas accessible, en semaine ils devaient donc se rendre à Montréal pour leurs études et logeaient chez des parents.

Les relations des familles Rother avec le curé Roméo Lamarche étaient des plus cordiales. À part les rencontres et échanges occasionnels, il y avait la visite annuelle du curé. Les Rother contribuaient volontiers à la levée de la dîme. Pour tous les problèmes de santé, ces familles pouvaient, comme tous les citoyens de La Prairie, compter sur les bons soins du Docteur J.-M. Longtin. Le médecin les recevait à son bureau ou se rendait à domicile.

Rendus à l'âge adulte les jeunes sentaient le besoin de rencontre d'autres juifs pour fonder une famille. Ils ont quitté La Prairie pour Montréal où ils se sont établis. Rencontré dernièrement, Joe Rother, fils d'Abraham, s'est rendu au local de la SHLM à La Prairie. Âgé de plus de 80 ans, celui-ci s'exprime en un français plus que correct. Tout ému de revenir dans le village de sa jeunesse il était fort heureux de dire qu’entre eux, aujourd'hui encore, ils désignent La Prairie comme « leur chez-eux ».

Quel contraste avec les propos d'Adrien Arcand tenus dans le Patriote et s'exprimant en 1934 sur les Juifs de La Prairie.

Dans toutes les chroniques, les propos sont racistes et résolument méchants. Nous en citons quelques extraits.

Il prédit le pire au Dr J.-M. Longtin, maire de La Prairie pour : « Avoir léché les bottes du Juif, race déicide, ces sangsues collées au flanc de la population. »

Il blâme l'élu municipal : « Certain échevin du Fort-Neuf, plus bête que ses pieds, qui verse dans des théories condamnées par l'église. »

Il enjoint les cultivateurs : « Défendez votre bien, protégez-le en n'achetant jamais chez les Juifs qui depuis le Golgotha n'ont pas lâché prise; ils vendraient les vases sacrés de l'église s'ils le pouvaient. »

S'adressant aux citoyens de La Prairie il devient très explicite : « Il ne faut pas se laisser envahir par le cochon juif car, un jour, vous serez obligés de faire le grand nettoyage qu'a entrepris Hitler en Allemagne. »

« Luttez contre l'envahissement du Juif (Abraham Rother) pour le dépôt de bière, il faut restituer à un canadien-français ce qui vous revient de droit. »

En l'an 2000, les statistiques sur la population de La Prairie ne permettent pas d'identifier des citoyens d'origine juive dans notre ville. Nous avons cependant parmi nous quelques représentants d'ethnies visibles que nous côtoyons quotidiennement. Tout comme pour les Rother, l'intégration se fait en douceur.

Sources :

Fonds É. Choquet, Histoire sociale, p 10/3-7.6

Rother Joe, Témoignage oral, 2000

Linteau, Durocher, Robert, Histoire du Québec contemporain, Boréal Express, 1979.

Merci à nos donateurs qui nous ont offert généreusement des livres, chansons et bien d'autres objets. Fait intéressant à noter, plusieurs de nos nombreux donateurs viennent de l’extérieur de la région. Comme quoi, la Société historique a acquis une certaine notoriété en tant que conservatrice de différents objets.

- Monsieur Gilbert Beaulieu pour un don de livres

- Madame Hélène Bonvouloir pour un don de disques anciens

Mercredi le 15 novembre à 20 h

Marie-Laure Simon, c.n.d., religieuse mohawk

Spiritualité et culture autochtone

Compte tenu de la croissance de notre site Internet et du volume accru de correspondance reçue via le courriel, nous avons dû changer notre site pour une plus grande capacité et ainsi devenir un site commercial.

À compter de la mi-novembre nous aurons donc une nouvelle adresse Internet et un nouveau courriel. Veuillez prendre note des changements suivants :

***

Please take note of the new addresses of our web site and e-mail. Because of the increasing of our site the Historical society had to change his address for a commercial one. This will be effective in mid-November. Please note the following changes :

Internet : www.laprairie_shlm.com

Courriel/E-mail : histoire@laprairie_shlm.com

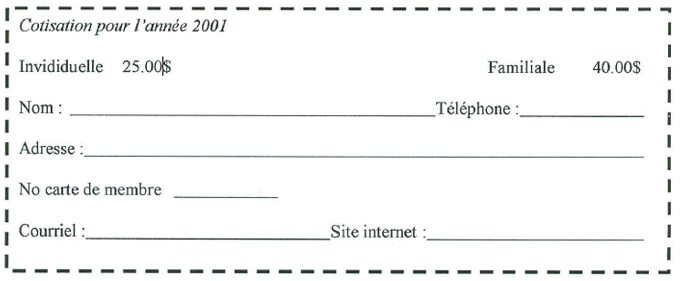

Pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur carte de membre, veuillez compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner à l'adresse suivante : C.P. 25005, La Citière, La Prairie, Québec, J5R 5H4. Vous pouvez aussi nous l'apporter. Il nous fait toujours plaisir de bavarder avec nos membres.

Au jour le jour, octobre 2000

Le bouillon de maillé, mets fort apprécié, se prête à merveille pour agrémenter une fête populaire. Les « anciens » résidents de La Prairie se souviennent avoir dégusté avec plaisir, lors d'un repas de groupe ou associations, les assiettes généreusement servies. Les nouveaux résidents de la ville peuvent à l'occasion découvrir et apprécier ce plat typique de notre région.

La recette du bouillon, transmise par les générations et venue des Amérindiens, a été adoptée par les familles québécoises vers 1920. Benoît Bonneterre, maître de poste, n'avait pas son égal dans l'art de mijoter un excellent bouillon.

L'esturgeon est le plus gros poisson d'eau douce, on le consomme lorsqu'encore jeune et d'un poids de 6 à 8 livres environ, on le nomme alors maillé. Dans l'est du Canada il habite lacs et rivières et le fleuve Saint-Laurent. Au Québec, son habitat se situe à l'ouest du fleuve, dans les rivières se versant dans la Baie James; au nord de fleuve on le retrouve à la hauteur de Tadoussac en remontant jusqu'aux Grands Lacs ontariens.

Les frayères sont généralement situées dans les zones de courant où l'eau est peu profonde. La région du Sault-Saint-Louis (rapides de Lachine) est riche en poissons de plusieurs espèces; avant les travaux de canalisation du fleuve, l'esturgeon venait régulièrement lors de la période de frai. Aujourd'hui, le lac Saint-Louis, situé en amont, est encore propice à une pêche commerciale contrôlée. Nos cuisiniers s’y procurent le maillé de nos bouillons.

Dans leur étude « Les poissons d’eau douce du Québec », Bematchez et Giroux (Broquet) signalent que le plus vieil individu mâle capturé dans le fleuve avait au moins 96 ans. Par contre, la durée de vie habituelle de l'esturgeon d'aujourd'hui, au Québec, varie de 15 à 25 ans. En 1983, fut capturé lors d'une pêche commerciale un esturgeon de 198 livres. Le petit alevin accède lentement à maturité et la femelle laisse échapper sa première ponte entre l'âge de 4 à 10 ans.

Nos archives conservent une photographie datant de 1925. Trois pêcheurs posent fièrement derrière un magnifique esturgeon de 54 livres capturé au dard, pointe de fer à 5 dents fixée à une hampe de bois.

Les Rother, dont nous livrons ici un bref historique, habitent à La Prairie durant un peu moins de 30 ans. Directement de la Russie tourmentée, Abraham est le premier de la famille à venir s'installer sur une terre de la rive-sud de Montréal vers 1904. Sa vie familiale nous est inconnue. Son gagne-pain consiste à circuler continuellement dans le village et les rangs des campagnes. Il y pratique une occupation aujourd'hui plutôt lucrative, il ramasse des matériaux pour recyclage : guenilles, métal, os d'animaux de ferme. C'est le « guenilloux ». Il est également très actif dans la vente de volailles en cage. Sa voiture, chargée au maximum le matin revient, la journée terminée, encombrée de cages vides.

Dans notre propos d'aujourd'hui nous traiterons surtout des Rother, résidents du village de 1917 à 1934. Deux frères Rother et un compagnon quittent la Russie à l'époque de la révolution de 1917. Dans le pays des Soviets, les Juifs sont persécutés et tous ceux qui le peuvent prennent le chemin de l'exil.

Ohler, épouse d'Israël Rother a raconté à une citoyenne de La Prairie, encore vivante, les péripéties de leur fuite. Avant de pouvoir s'installer dans le petit village francophone, terre d'accueil, les Rother ont vécu une véritable odyssée.

La petite caravane comprend deux frères, un compagnon, les épouses, quelques enfants et un minimum de bagages. Le groupe chemine péniblement, transportant enfants et objets sur les épaules. Après une longue marche, sous-alimentés et épuisés, ils atteignent un port de mer. Le rudimentaire bateau offre tout de même un refuge où l'espoir renaît. Après une longue traversée la petite famille met pied à terre à Montréal. Des Juifs de la grande ville les accueillent et lorsque c'est possible ils les conduisent à La Prairie où Abraham les reçoit.

Assez rapidement les trois pères de famille : Israël et Gabriel Rother et Jacob Singer sont en mesure d'ouvrir leurs commerces. Gabriel s'établit rue Sainte-Marie dans l'édifice immédiatement voisin du docteur Léotable Dubuc, côté ouest. Il offre à sa clientèle des vêtements pour femmes et hommes, de la lingerie variée. Les femmes du village aimaient voir les nouveautés, telles différentes serviettes de bain. L'épouse de Gabriel, d'humeur agréable, aimait causer longuement avec les clientes.

Jacob Singer avait obtenu, par l'entremise d'Abraham Rother, le dépôt de bière du Fort-Neuf situé angle chemin de St-Jean et boul. Ste-Élizabeth (Taschereau).

Adoptant l'optique des antisémites de Montréal, les journalistes du Patriote engagent une violente polémique. Nous traiterons de ce sujet dans la publication de novembre.

Concernant la famille d'Israël, l'épicier, nous avons pu recueillir plusieurs renseignements intéressants. Israël, Ohler et les enfants s'installent sur la petite rue Saint-Louis, entre les rues Saint-Philippe et Saint-Jacques, en plein village de La Prairie. L'épicerie occupe tout l'avant de la maison et Ohler met ses réserves dans le « back store ». L'appentis loge cheval et voiture. Le logement est à l'étage.

Dans le magasin on trouve une grande variété d'aliments et autres qui s'ajoute aux objets de première nécessité, tels farine, sucre et sel. Israël s'approvisionne dans la métropole qui fait commerce avec plusieurs pays du monde. Pour plusieurs variétés de légumes en conserve, il peut compter sur ceux de Thomas de Gruchy, propriétaire d'une conserverie à La Prairie.

En belle saison, c'est chez un fermier situé à l'ouest du village, près du fleuve, qu'Israël se procure des légumes frais. Arthur Desrosiers est reconnu pour la qualité de ses fèves jaunes, de ses carottes et navets et surtout de ses tomates. Aussi longtemps que les routes sont carrossables c'est également chez lui qu'il se procure crème et œufs frais.

Les femmes du village se surprennent de savoir que les Rother trouvent délicieuse la soupe aux betteraves… Il semble tout naturel de voir les trois filles : Sarah, Violet et Rosae fréquenter le pensionnat de La Prairie tenu par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. Dans les familles on parle des trois petites « protestantes ». Ces filles, à leur majorité, quittent le foyer de leur enfance et fondent une famille avec des époux juifs de Montréal.

Les trois fils mènent également leur vie d'adultes à Montréal. Ce sont Louis, Jack et Jos, ce dernier, remarquablement joli est d'une élégance exceptionnelle à faire rêver plus d'une jeune fille de La Prairie.

Les trois marchands juifs se bâtissent une clientèle nombreuse et fidèle. Et bientôt leurs succès en affaires leur valent un train de vie des plus convenables.

Malheureusement, il y a une ombre au tableau. Gabriel Arcand, fondateur du Patriote, hebdomadaire de Montréal, est un fasciste disciple d'Hitler. Pendant 3 ans, au début des années 1930, il s'attaque particulièrement aux Juifs de La Prairie.

Dans le numéro de novembre, nous verrons jusqu'où peut aller une propagande haineuse à l'égard d'un peuple que l'on juge sans discernement.

Sources : une résidente de La Prairie, contemporaine des Rother; F.E.C. P10/3-7.6

La sérieuse pénurie de prêtres dans le diocèse St-Jean/Longueuil a causé un réaménagement dans les structures et le partage des responsabilités. Monseigneur Jacques Berthelet a donc nommé M. Bruno Godbout, l'actuel curé de la paroisse de la Nativité, responsable des deux paroisses de la ville de La Prairie.

Désormais l'équipe de pastorale assumera, en collaboration avec le prêtre, toutes les tâches qu'exige l'administration de deux paroisses et les bureaux seront regroupés au presbytère de la Nativité.

L'évêque a aussi officiellement mandaté d'autres membres de cette équipe : une coordonnatrice des activités pastorales, en fonction 5 jours/semaine, aura de plus la responsabilité de seconder les animatrices de pastorale dans les écoles élémentaires de la ville. Elle portera une attention toute particulière aux bénévoles qui pourront compter sur son appui constant et stimulant.

Deux prêtres-collaborateurs viendront seconder M. Godbout dans sa tâche de curé lors des cérémonies religieuses.

Ce changement d'importance dans l'organisation paroissiale nous porte à réfléchir sur l'histoire de La Prairie. Depuis 1667, la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge est le lieu de rassemblement des catholiques qui y résident. S'y est ajoutée, dans les années 1950, une seconde paroisse sous le vocable du Christ-Roi. À noter que ces deux paroisses conservent toujours leur identité propre. C'est seulement l'organisation des équipes pastorales qui a changé. Mais que nous réserve l'avenir? Bien malin qui se risquerait à des prédictions.

Depuis 1960 le Québec, comme tout le monde occidental, a connu une désaffection grandissante face à l'Église et à la pratique des sacrements. La Prairie n'y échappe pas et nos églises sont devenues trop grandes et trop coûteuses pour la « clientèle » qui les fréquente. Pire encore, la pénurie de prêtres a obligé notre évêque à prendre des décisions qui font mal aux pratiquants demeurés fidèles.

Les temps changent! Que peut-on faire devant l'inévitable?

Mercredi le 18 octobre à 20 h

Michel Pratte, historien et président de la Société historique du Marigot

Sujet : Longueuil, de la Baronnie à la grande ville

– Le 4 novembre prochain à 18 h

– Au complexe St-Laurent, 500 rue St-Laurent à La Prairie

– Buffet et soirée de danse « rétro »

– Coût : 25 $

Billets disponibles chez :

– Caisse populaire (les 2 succursales)

– IGA La Prairie

– Provigo La Prairie

– Fruits et légumes Taschereau

– Poissonnerie La Prairie

– Complexe St-Laurent

– Société historique au 659-1393

Au jour le jour, septembre 2000

C’est maintenant devenu une habitude, des archéologues viennent à chaque été mettre au jour les archives de notre sous-sol dans le Vieux-La Prairie. La campagne de fouilles du mois d’août présente cependant un intérêt particulier. Elle était dirigée par le département d’Histoire de l’Université Laval dans le cadre du cours de techniques de fouilles dispensé par Hélène Côté. Cette dernière dirigeait les fouilles aidée de deux assistantes (du niveau de la maîtrise). L’équipe comprenait aussi 9 fouilleurs, des étudiants (tes) inscrits (tes) au cours de techniques de fouilles. Ils terminaient ainsi leur apprentissage par un stage pratique qui fait partie intégrante de la formation des étudiants en archéologie québécoise.

Un stage de terrain mené par une université permet d’effectuer des recherches plus approfondies que de simples fouilles de sauvetage comme plusieurs de celles qui ont été menées à La Prairie au cours des dernières années. Déjà, nous savons que les stagiaires du niveau de la maîtrise travailleront à l’interprétation des résultats. De plus, selon Marcel Moussette, responsable du programme d’archéologie, la campagne de fouilles est prévue pour se poursuivre encore au moins deux autres années. Les recherches permettront entre autres d’identifier les vestiges de l’époque française (1667-1760) et la période de la mission. C’est pourquoi le secteur choisi se trouve le long de la rue Saint-Ignace, là où les premiers lots ont été concédés dans le village.

Les fouilles qui viennent à peine d’être terminées ont permis d’identifier des structures datant de cette époque (fondations de maisons) et la cueillette de nombreux objets du 18e et du 17e siècle vient confirmer le potentiel du secteur. La découverte la plus importante est une médaille sur laquelle on retrouve une pietà sur une face et une effigie du Christ sur l’autre. Mais, ce qu’il y a de plus significatif, ce sont les inscriptions en langue algonquienne (algonquin, montagnais) autour de la tête du Christ. Il s’agit là sans l’ombre d’un doute d’un témoignage de la mission des jésuites. On sait que ces derniers adaptaient leurs instruments liturgiques (livres de prières, images saintes, médailles) pour qu’ils soient plus accessibles aux Amérindiens. Les images du père Chauchetière que nous connaissons bien en sont un bon exemple. De plus, de nombreux objets de traite ont été découverts.

Bien qu’il soit trop tôt pour dresse un bilan complet des recherches, nous pouvons dire que la campagne de cet été a été fort satisfaisante et que l’an prochain les fouilles se poursuivront dans le même secteur. La Ville de La Prairie est favorable au projet et continuera de s’impliquer comme elle le fait depuis plusieurs années.

La prochaine conférence, qui aura lieu le 20 septembre prochain, portera d’ailleurs sur ces fouilles ainsi que sur l’archéologie à La Prairie. Je pourrai à cette occasion vous livrer plus de détails sur les recherches de cet été. C’est donc une invitation que je lance à tous.

Sur la maquette représentant le village fortifié de La Prairie en 1704, nous retrouvons deux longs bâtiments qui nous ont toujours posé un problème d'interprétation. Le plan dessiné par Gédéon de Catalogne ou Levasseur de Néré (nous ne sommes pas certains de l'auteur) ne donne que les dimensions des bâtiments se trouvant à l'intérieur du fort sans en indiquer la fonction. Comme les deux structures sont trop longues pour représenter des maisons de l'époque, certains y ont vu des granges, d'autres des constructions militaires (casernes?). Toutefois, il faut préciser qu'au 17e et même au 18e siècle, les granges n'avaient pas les dimensions de celles d'aujourd'hui et souvent étaient même plus petites que les maisons. Alors de quoi s'agit-il?

La réponse réside peut-être dans la correspondance de Marie de L'Incarnation. Rappelons que la seigneurie de la Prairie, bien que concédée en 1647, n'a pu se développer qu'à partir de 1667 grâce à la paix qui a suivi les interventions du régiment de Carignan-Salières dans le pays des Agniers ou Mohawks, une des cinq nations de la Confédération iroquoise. À cette époque, La Prairie n'avait pas de palissade. Elle ne sera construite qu'en 1687 alors que les hostilités reprennent.

La Nouvelle-France était vulnérable aux incursions iroquoises principalement à cause de l'étalement de la population. Les colons se retrouvaient souvent isolés, séparés de leurs voisins par des forêts vierges où l'ennemi pouvait facilement s'embusquer. Après la bataille du Long Sault en 1660, le gouverneur d'Argenson prend des mesures pour mieux défendre la Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation révèle dans une lettre du 17 septembre 1660 le moyen envisagé par le gouverneur : « Et pour le dehors, M. le gouverneur a puissamment travaillé à faire des réduits ou villages fermés, où il oblige chacun de bâtir une maison pour sa famille, et contribuer à faire des granges communes pour assurer les moissons, faute de quoi il fera mettre le feu dans les maisons de ceux qui ne voudront pas obéir. C'est une sage politique, et nécessaire pour le temps, autrement les particuliers se mettent en danger de périr avec leurs familles. De la sorte, il se trouvera neuf ou dix réduits bien peuplés et capables de se défendre. » Selon Léo-Paul Desrosiers, auteur du monumental ouvrage intitulé lroquoisie : « Ces “réduits” sont de vastes enceintes palissadées où les habitants se réfugient et vivent, avec leurs troupeaux, en temps de guerre. De ces postes, ils partent en groupes armés pour les travaux des champs; ils y ramènent leurs récoltes. »

Les successeurs de M. d'Argenson développeront cette formule sur une large échelle, notamment sur l'île de Montréal et la Rive-Sud entre 1680 et 1700. Le village fortifié de La Prairie est un de ces « réduits » servant à la défense des habitants en cas de conflit. Les longs bâtiments qu'on retrouve sur le plan de 1704 pourraient fort bien être les granges communes dont parle Marie de L'Incarnation dans sa lettre de 1660. Elles auraient alors pu facilement contenir le fourrage et les animaux des censitaires qui avaient leur terre à l'extérieur de l'enceinte fortifiée.

La campagne de fouilles archéologiques entreprise par l'Université Laval cette année nous donnera peut-être des indications en ce sens. Le secteur des recherches se trouve dans le stationnement de l'hôtel Touriste entre les rues Sainte-Marie et Saint-Ignace, là où on devrait normalement retrouver les traces de ces bâtiments.

Merci à nos donateurs depuis le début de l’année 2000.

Nous tenons à remercier, de tout cœur, les donateurs et donatrices suivants qui nous ont donné généreusement des livres, photos ou autres objets.

Mesdames : Yolande Cuillierrier, Claudette Houde, Nicole Martin-Vérenka, Debbie-Ann Philie

Messieurs : Gilbert Beaulieu, Réal Cuillierrier, Sylvain Daigneault, Édouard Légaré, Réal Legault, Claude Thériault, Yvon Trudeau

Appel à tous

Les dons sont toujours appréciés, que ce soit de l’argent, des livres, surtout des livres d’histoire ou de généalogie, des photos, cartes postales ou des lettres, etc.

Nous apprécierions beaucoup l’aide de bénévoles, au niveau de la bibliothèque, car il reste encore beaucoup de travail à faire et les ouvriers sont peu nombreux, comme on le disait dans l’Évangile.

Les suggestions des usagers de la bibliothèque et des chercheurs sont toujours les bienvenues.

Recension

Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Tome I, lettres A à C, Tome II, lettres D à I, 1999 et Tome III, lettres J à M, 2000, La maison des ancêtres, par Michel Langlois.

Michel Langlois n’en est pas à ses premières armes dans le domaine de l’histoire et de la généalogie. Il est en effet l’auteur de plusieurs guides généalogiques, de plusieurs articles dans des livres spécialisés et prestigieux ainsi qu’un conférencier émérite et très en demande.

Ces trois ouvrages, même s’ils comportent un certain nombre d’erreurs, sont un couronnement de 40 années de recherches en histoire et en généalogie.

On y retrouve les biographies de plusieurs ancêtres connus comme Boyer, Beauvais, Monette, Bariteau, Cardinal, Brosseau, Boudreau etc.

À la fin de chaque patronyme, on retrouve les références aux greffes des notaires, aux archives religieuses, aux archives nationales du Québec, aux sources imprimées, livres, revues organisées etc.

Après chaque lettre, par exemple, les A, on liste des signatures des ancêtres qui savaient écrire et l'indication signature apparaît à la fin de l'article biographique.

De même, à la fin de chaque tome, on peut consulter une table de concordance des noms.

Bref, toute personne qui en est à ses débuts en généalogie, aurait grand intérêt à commencer ses recherches avec ces trois ouvrages.

L'an prochain, on verra sûrement la suite de ces trois ouvrages.

À la fin du Tome III, on retrouve des corrections faites aux Tomes I et II.

Enfin l'auteur invite les lecteurs à lui fournir des corrections aux erreurs qu'ils ont su détecter.

Bonne lecture et beaucoup de plaisir.

Il y aura vente de livres usagés le 20 septembre prochain. La vente débutera vers midi pour se poursuivre en soirée jusqu'après la conférence.

Dites-le à vos parents et amis!

Mercredi le 20 septembre à 20 h

Charles Beaudry, historien et archéologue

Bilan des fouilles archéologiques de l'été

Chers membres

Avec la saison estivale qui se termine, la Société historique est maintenant prête pour ses activités. Comme à chaque année, l'automne marque le moment du renouvellement de votre carte de membre. La Société tient à vous remercier pour votre appui soutenu. Grâce à vous, la Société est en mesure d'offrir des services dans différents champs d'activité, et ce, à un coût minime. Nous comptons donc sur vous cette année encore.

Au plaisir de vous rencontrer au Musée,

Jean L'Heureux, président

***

Dear member

Summer is gone and it's time now for the Société to prepare the coming season. As in the past year, Fall marks the time to renew you membership. Your annual contribution is highly appreciated and enables us to offer quality services in many fields at a very low cost. Therefore we still count on you this year and hope to receive your visit at the Museum.

Jean L'Heureux, Chairman

Recrutement de bénévoles!

Nous avons besoin de vous…

Contactez la SHLM du mardi au jeudi entre 9 h et 17 h.

450-659-1393

– Classement d’archives

– Recherches en généalogie et en histoire

– Cartographie

– Bibliothèque

– Secrétariat

Encore cette année, grâce à deux subventions (Placement-Carrière-Été et Jeunesse Canada au Travail), nous avons eu le plaisir d'accueillir cinq étudiant(e)s.

Une des subventions nous a permis d'engager une coordonnatrice-superviseure en tourisme, ce qui a eu pour conséquence d'alléger la tâche de la bénévole responsable du volet tourisme.

L'autre subvention a mené à l'embauche de trois guides touristiques ainsi que d'un infographiste. Ce dernier a fait la mise à jour de notre site Internet et aussi créé un site parallèle pour le projet « Dialogue avec l'histoire ». Il suffit d'accéder à notre site internet pour visionner ces nouveautés et apprécier le talent de notre jeune infographiste.

Nos trois guides touristiques ont été occupées sans relâche durant toute la saison estivale. Malgré un temps parfois peu clément, nous avons accueilli 1431 visiteurs provenant du Québec et de l'étranger.

En plus de mener des visites guidées, elles ont collaboré au classement et à la mise à jour de différents documents de la Société. Elles devaient également prendre en charge des rallyes avec les écoles et des camps de jour.

Grâce à notre site internet, les demandes de recherches en généalogie augmentent sans cesse. Plusieurs ont cependant préféré effectuer leurs propres recherches en se présentant aux locaux de la Société où ils ont pu à loisir retracer le chemin de leur origine et de leurs ancêtres.

Bon retour de vacances et au plaisir de vous voir très bientôt!

Par Johanne McLean, secrétaire-coordonnatrice

Au jour le jour, mai 2000

Le village de La Prairie est situé à l'endroit même où se sont établis en 1667, les premiers Français venus coloniser la rive-sud du fleuve, face à Montréal. Les fermes s'échelonnaient, jusque dans les années 1950, tout au long du Saint-Laurent. La « voie d'eau » bordait les fermes qui s'étendaient de l'actuel pont Victoria jusqu'à la réserve amérindienne de Caughnawaga. L'accroissement du peuplement se faisait en s'avançant dans les terres.

Lorsqu'une entente se signe entre le Canada et les États-Unis, décision est arrêtée dans les années 1950 de construire la Voie maritime du Saint-Laurent. S'en suit l'érection du pont Champlain qui enjambe le fleuve.

Des bouleversements majeurs, pour l'utilisation du sol de la campagne et du village de La Prairie, apparaissent avec les années. Les « anciens » encore vivants se souviennent et s'accordent pour dire que le La Prairie d'autrefois a disparu à tout jamais. Les riches terres maraîchères ont fait place à des villes neuves (Brossard et Candiac). Les banlieues ont surgi en un temps record.

Grâce à la photographie ci-jointe, datant de 1948, on peut visualiser les changements autour du Vieux-La Prairie. Les dangers d'inondation ayant été éliminés, la construction domiciliaire s'implante dans ces terrains où l'on n'aura plus à craindre la crue des eaux lors de la débâcle du printemps. (photo no 1)

Au Nord du Village, l'ancien domaine des Jésuites, cultivé par des fermiers, attire les développeurs. Baptisé « La Citière », rappel du nom donné à la Seigneurie des Jésuites en 1647, ce vaste espace vierge est drainé par les autorités municipales. On veut s'assurer que de fortes pluies ne viendront pas inonder les sous-sols des futures résidences et les égouts pluviaux du secteur viennent s'y déverser. Un lac creusé non loin de la route bordant le fleuve ajoute un élément de beauté qui constitue un attrait de grande valeur pour les résidents.

Contrastant avec les bâtiments du Village, où styles et revêtements extérieurs offrent une grande variété, les résidences de « La Citière » sont d'allure moderne et les styles varient peu. Ces maisons de qualité, à l'extérieur de bois, offrent aux propriétaires des unifamiliales séparées et des maisons de ville. S'y ajoutent graduellement des multifamiliales, en briques, majoritairement bâties pour 6 logements. Deux tours d'habitations de 6 étages sont situées à proximité de la rivière Saint-Jacques. Celle-ci constitue depuis la création de Brossard la limite entre les 2 villes.

Puisque le quartier nouveau s'implante à l'époque où se construisent les « centres d'achats », La Prairie y aura le sien. Les consommateurs du tout La Prairie sont en mesure d'y retrouver les principaux produits de consommation et les services de plusieurs professionnels.

Les espaces libres le permettant, le Ministère de la Santé du Québec construit des résidences pour personnes âgées. Une coopérative érige des résidences pour aînés autonomes. L'ensemble devient un Campus pour aînés.

La photographie ci-jointe permet de voir une partie de l'ancienne Commune de 1694, demeurée enclavée dans le Village et devenue partie de la Ville depuis le début du 20e siècle. Ce très vaste terrain, non bâti, est également convoité par les bâtisseurs. Les espaces qui longent le Boulevard Taschereau, artère principale de circulation traversant la ville du nord-est au sud-ouest, sont occupés par des édifices d'utilité publique. On y construit des écoles, une Caisse populaire, l'édifice de l'Hôtel de Ville où logent les pompiers et le bureau des postes. En direction sud-ouest, le long du Boulevard Salaberry, une nouvelle paroisse attire des résidences autour de l'église du Christ-Roi. Les maisons, de styles variés, sont majoritairement unifamiliales. La construction de bâtiments à logis multiples remplit, avec les années, les espaces encore vacants et gagne graduellement le Vieux-La Prairie.

La Ville de La Prairie construit un centre communautaire doté d'une bibliothèque publique et réserve quelques espaces pour une piscine publique et des aires de loisirs plein-air. Le milieu transformé le plus radicalement sera, sans conteste, celui bordant le village. Le bassin du fleuve, sur les rives du Saint-Laurent, lieu privilégié où les citoyens nombreux, aimaient se retrouver pour diverses activités récréatives, change complètement. Pour assurer aux bateaux circulant dans la Voie maritime un niveau d'eau adéquat et contrôlé, on construit une digue. La terre excavée est transportée aux abords du Village et sert d'assise à une autoroute où circulent depuis automobiles et camions. Le rivage s'éloigne des habitations. Le mur de ciment, rempart contre les glaces qui se bousculaient lors de la débâcle, sert maintenant de mur de soutènement pour les terrains de l'ancien village.

Autre importante conséquence de ces bouleversements, le « vrai fleuve » coule désormais au-delà de la digue. C'est là que le courant et son débit d'eau peuvent suivre leur cours normal. Dans l'ancienne baie, le niveau d'eau, maintenu relativement bas, ne permet plus l'eau courante, source de vie aquatique. À noter les quais qui s'avançaient dans le fleuve. Au Nord, celui où accostaient les bateaux-vapeur depuis 1810. Au Sud, celui par où arrivaient les voyageurs, à partir de 1836, pour se rendre à St-Jean-sur-Richelieu par le train circulant dans la commune.

La Ville de La Prairie a vu surgir elle aussi ses nouveaux quartiers, venus s'ajouter à ceux qui bordent le Vieux-La Prairie. En l'an 2000, la population totale se chiffre aux environs de 18 500 résidents. La poussée des banlieusards a touché la ville, mais dans une proportion plus facilement assimilable que les villes neuves de Brossard et Candiac.

Fort heureusement, le Vieux-La Prairie a été jalousement conservé. Officiellement reconnu « arrondissement historique », il demeure témoin d'un village tel que l'ont connu ses habitants des 19e et 20e siècles. (photo no 2)

Nous sommes dans les années 1910-1925 et l’histoire se situe en août, alors que la cueillette des tomates bat son plein. Arthur, fermier-maraîcher, cultive à contrat pour Thomas Degruchy de la rue Ste-Rose à La Prairie. Ce dernier opère une importante conserverie de légumes. Lorsqu’arrive le temps des tomates, il exige qu’on lui livre des fruits mûrs à point, frais et d’excellente qualité!

Arthur qui a préparé ses plants en « couches chaudes » bénéficie de l’aide de ses fils lorsqu’arrive le temps de la cueillette. Cette main-d’œuvre est cependant insuffisante et il emploie des aides afin de ne rien perdre de la précieuse récolte. Pour livrer ses 40 boîtes de tomates, empilées dans sa voiture « l’express » tirée par sa valeureuse jument « Corneille », il doit se rendre avant le jour. Assez souvent, d’autres cultivateurs sont déjà en ligne et chacun attend patiemment son tour pour décharger les tomates qui de cette façon n’auront pas à subir la grande chaleur du jour.

Pacifique, son épouse devient alors cuisinière pour une grosse tablée d’hommes en appétit. Habituellement, on fait boucherie à l’automne, mais les circonstances exigent le sacrifice d’un porc, car le saloir est presque vide. Arthur passe en revue les porcs à l’engraissement. « On tuera le grand cochon rouge, je le pense assez gras. » Le plus vieux des fils commente « Assez gras, mais oui, engraissé au blé d’Inde, il fera un bon p’tit lard ».

On s’organise pour le lendemain matin et tout le monde se lève avec le jour. Le cochon rouge « dormait dans un coin de la soue, rêvant aux seaux remplis d’excellente moulée ». Pour le réveiller, Arthur lui assène un solide coup sur l’échine. Le pauvre porc « s’ameute et son groin proteste ». Tout se fait rapidement, Arthur est un « sensible » et n’aime pas faire souffrir.

Une patte de derrière solidement attachée, la bête est soulevée par les bras robustes d’Arthur et de ses fils. On l’apporte sur la paille humide devant le bâtiment. Pacifique s’amène, revêtue d’un gilet des hommes pour couvrir sa robe d’indienne. « Pour ramasser le sang elle s’approche avec une chaudière à vache, une poêle et une poignée de gros sel. »

Arthur « passe un peu d’eau sur le “gorgoton” du goret et plonge rapidement son couteau dans la gorge ». Les farçons tiennent nerveusement le pauvre animal qui « crie de toute la force de sa voix aiguë ». Le tout se déroule rapidement et la mort ne tarde pas. Pour débarrasser le porc de ses soies salies on met le feu à la paille puis on gratte la peau en tous sens.

Sous prétexte que les oreilles et la queue font pousser la barbe, les garçons se les partagent. Arthur, expérimenté et adroit, ouvre la bête, la dépèce, la nettoie et la met à refroidir sous la remise. Avec fermeté il « écarte les chiens qui ce matin-là, multiplient les mamours ». La « forçure* » accrochée à un gros clou, laisse égoutter son sang.

Pacifique ne perd pas de temps et prépare le boudin. Elle dégraisse les pannes, nettoie les tripes, etc. Le saloir se remplit de lard. S'y ajoutent l'échine, la tête, et les pattes. Avant d'être fumés, les jambons trempent dans la saumure où l'on ajoute la cannelle et le clou de girofle. La maisonnée et les cueilleurs de tomates avalent goulûment « à l'heure du midi, la pleine poilée de maigrerie, de dur et de boudin ».

« Le grand cochon rouge n'était plus. Le porc de la soue était solitaire et muet comme le désert de Mongolie. Plus rien du goret qui se dressait si fièrement à l'heure des repas. Sa chair lourde et indigeste remplissait maintenant le cercueil des porcs qu'est le “saloir familial” ».

Sources : Fonds É. Choquet, Emmanuel Desrosiers, Souvenirs d'enfance, Billet hebdomadaire.

*Forçure : mot usuel utilisé à l’époque pour désigner le foie de l’animal.

Au cours du mois de mai, les activités sont nombreuses au local de la SHLM.

Une rencontre est organisée le 9 mai afin de donner aux gens d’affaires de La Prairie une idée générale de notre association. Il s’agit de sensibiliser ces décideurs économiques aux nombreux services offerts à la population de La Prairie et d’ailleurs. La SHLM procure à la Ville de La Prairie une visibilité qui est tout à son avantage.

À l’occasion du Congrès annuel de la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec qui a lieu à Longueuil, les 19, 20 et 21 mai, un groupe de congressistes viendra à cette occasion visiter les locaux de la Société historique du Vieux-La Prairie.

Tous nos membres et leurs amis sont cordialement invités à notre exposition « Une fenêtre sur le passé ». Vous apprécierez le montage des photographies de Victor et Jean-Baptiste Lamarre de La Prairie. Certains aspects de la vie d’autrefois sont illustrés par des images qui témoignent de la culture, du transport, des hôtels, du camp militaire, etc. Bienvenue!

Veuillez noter à votre agenda l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 21 juin, en soirée. De plus amples renseignements vous seront communiqués dans le courrier de juin.

Dear members,

We receive many requests regarding genealogy. As you may know, many families living now in the U.S. originally came from the province of Quebec (many from the La Prairie area). To this day, we have received many requests regarding ancestors and I am pleased to say that we were able to find a few of them.

There is a cost associated with this research (very low compared to other research groups). All the information regarding our society is on the net.

You can reach us by mail at : C.P. 250005, La Citière, La Prairie (Québec) J4R 2857.

E-mail : [email protected]

Internet : http://pages.infinit.net/shlm

If you have any questions please feel free to contact us. We will be more than pleased to answer any question you might have.

Johanne McLean