Au jour le jour, avril 2007

En août 1896, quelques prospecteurs découvrent des gisements d'or dans la rivière Klondike puis dans les ruisseaux Bonanza et Eldorado, au Yukon. Devenue célèbre par ses gisements, la rivière Klondike donne son nom à un district peuplé de prospecteurs du précieux métal, La nouvelle se propage rapidement et une véritable ruée de Canadiens, Américains et gens de nombreux autres pays convergent vers le Yukon dans l'espoir d'y faire fortune.

De nombreux Québécois sont de la partie dont plusieurs de la région de La Prairie et des villes et villages des alentours. Lorenzo Létourneau, de Saint-Constant, et Domina Demontigny, de la côte Sainte-Catherine, sont du nombre. De février à juillet 1898, ils ont vécu l'aventure d'un voyage audacieux et parfois périlleux. Après avoir pris des voies différentes pendant un an, ils se retrouvent en juillet 1899 et demeurent l'un près de l'autre jusqu'à août 1902. Ils se voient fréquemment et oeuvrent par moment ensemble, tant dans la prospection que dans l'extraction de l'or.

Le détail de leurs activités est relaté dans un journal que Lorenzo Létourneau, pour de longues périodes, tient presque tous les jours tout au long de son propre séjour, jusqu'à son retour à Saint-Constant, en 1902. Dans les années qui suivent son retour, il révise son manuscrit à quelques reprises en lui apportant des précisions et le fait dactylographier.

Ce journal vient d'être publié par un de ses petits-neveux, François Gauthier, sous le titre de 17 Eldorado Le journal d'un chercheur d'or au Klondike 1892-1902. Il est édité par Qualigram et Linguatech.

Cette édition, outre le texte du journal avec les notes de révision ajoutées par Lorenzo Létourneau, comporte une introduction éclairante permettant de le bien situer, un glossaire fort utile pour bien comprendre certains termes utilisés dans la rédaction du journal, un index des noms propres renfermant, entre autres, les noms des personnes mentionnées dans le journal et 32 pages de reproductions de photographies et documents conservés dans le journal ou retrouvés ailleurs.

« L'index de plus de 1200 entrées est destiné aux lecteurs qui souhaiteraient retrouver dans l'ouvrage un lointain parent dont ils ont entendu parler dans les veillées… » Entre autres, parmi ceux qui étaient au Klondike en même temps que l'auteur du journal, mentionnons Victor Moquin, fils d'Alexis, et Hilaire Robert, tous deux de La Prairie.

Le journal raconte les espoirs, les succès, mais aussi les déceptions dans l'exploitation des concessions minières. D'intéressantes notes explicatives décrivent les procédés d'extraction du précieux métal. Creuser des puits et des galeries souterraines à la force des bras exigeait un dur travail et beaucoup de persévérance. L'or, quand il y en avait, reposait sur un substrat rocheux au fond d'une couche de pergélisol qu'il fallait dégeler à la vapeur, dégager au pic et monter à la surface, souvent à 20 pieds et plus avec un treuil opéré manuellement. Ensuite il fallait laver et relaver cette terre aurifère pour en retirer l'or. Tout un travail, long et ardu. Parfois, la chance ramenait une belle pépite, le plus souvent une si maigre récompense que le jeu n'en valait que peu ou pas la chandelle.

On en apprend beaucoup, à la lecture du journal, sur ces hommes qui ont participé à la ruée vers l'or. Un petit nombre d'entre eux sont revenus vraiment riches; quelques-uns y ont trouvé un profit satisfaisant. D'autres y ont vécu une expérience qu'il valait la peine de raconter, mais peu l'ont transmise dans le réalisme de ses détails quotidiens comme l'a fait Lorenzo Létourneau.

L’eau ruisselle de partout et prend son cour, la terre se dégage lentement de son manteau blanc. Les coteaux sont brun foncé avec les clôtures encore couvertes de neige, le temps est proche de la plantation des pommes de terre. Le soleil étant de plus en plus fort, la terre s’assèche peu à peu. Isidore, un des voisins, est allé donner un coup de herse à son coteau. C’est alors que papa ira, une semaine plus tard, faire de même. Le coteau hersé une couple de fois à intervalles aura permis à la chaleur de pénétrer dans ce sol qui s’égoutte rapidement surtout à cause de son sol rocailleux qui retiendra la chaleur durant les nuits encore froides. La préparation pour la plantation : les engrais chimiques ont été livrés; une poche de plâtre pour saupoudrer les patates coupées; les patates coupées en deux, trois, quatre morceaux suivant les germes qui sont d’un bleu mauve en conservant un minimum de 2 à 3 germes par morceau. Ces patates coupées seront déposées dans des chaudières, des boites ou des paniers et saupoudrées de plâtre pour assécher la coupe.

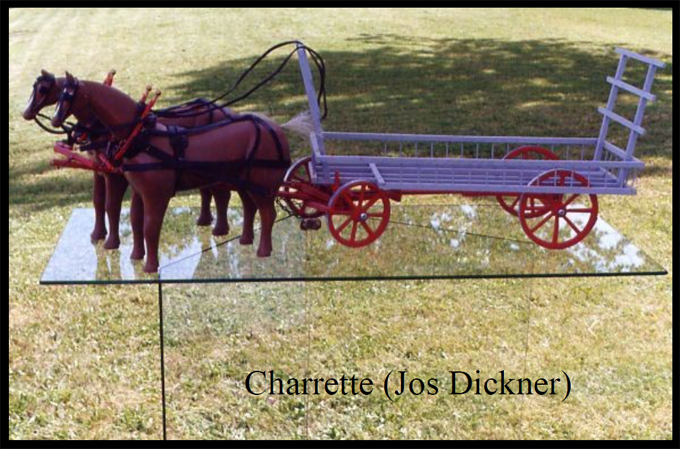

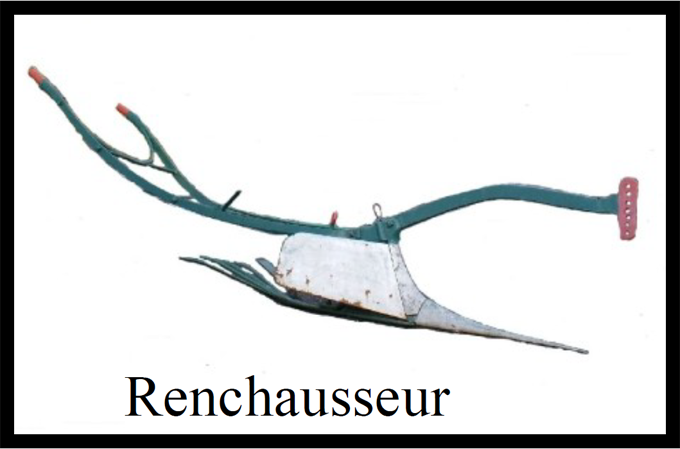

Et voilà, demain tout est prêt : la « wagin » (charrette) est chargée de 10 sacs d’engrais chimique, les patates coupées, le renchausseur, la sillonneuse et le distributeur d’engrais.

Le tout attaché un derrière l’autre et voilà la caravane partie pour le coteau. Chemin faisant, nous passons par le coteau de l’érable. Ce terrain qui n’est pas défriché sert de pâturage pour les animaux, l’été. Sur ce terrain, presque au centre, un immense érable qui servira de parasol à l’été. Voilà le coteau de l’érable. Rendu à ce point, la caravane s’arrête, les chevaux s’enfoncent dans la boue. – « Est-ce qu’on pourra se rendre? » – les roues de métal des voitures sont enlisées dans 12 pouces de vase. Les hommes et les semeurs descendent pour alléger la charge et pousser sur le voyage. Les chevaux reprennent de peine et de misère à avancer. Papa les dirige en faisant attention pour ne pas que les chevaux se cramponnent car ils sont ferrés des fers d’hiver c’est-à-dire pour la glace.

Rendus sur place, l’on changera les attelages des chevaux : un sur la sillonneuse, l’autre sur le renchausseur et voilà, c’est parti. Papa verse un sac ou deux d’engrais dans la sillonneuse, puis ce sera le départ. Le sillon sera le plus droit possible, papa a un oeil très précis pour ce travail. La distance entre les sillons sera guidée par la roue qui suivra le premier sillon, ainsi tous les sillons seront parallèles. La plantation se fait en plaçant un germe entre chaque longueur de bottes ou de chaussures, peu importe la grandeur de pointure, environ 12 à 15 pouces est la norme.

Cette impressionnante production de Mme Nicole Martin-Verenka nous propose une excursion à la fois à travers la grande et la petite histoire. Le volume de format 81/2 X 11 contient plusieurs centaines de pages densément constituées. On y apprend d’abord l’histoire de la déportation et de l’établissement des Acadiens. L’auteure s’attarde longuement par la suite sur l’histoire du village de L’Acadie; tout y passe : la vie dans les écoles de campagne, les premières amours, des statistiques variées, un regard sur la condition féminine, les métiers domestiques, le patrimoine bâti etc. Bref une monographie fouillée et détaillée d’un village du Haut-Richelieu.

En vente à la SHLM au coût de 28$.

Le printemps avance.

Aujourd’hui on doit préparer la cabane aux poulets : un bon nettoyage; grattage du plancher; remplacer les vitres brisées; ajuster la porte, renchausser le tour avec de la paille; préparer la chaufferette à l’huile à lampe, plus tard ce sera une ampoule électrique sous un abat-jour de tôle. Papa est allé au village chercher cent poussins d’un jour, une boite de carton, environ 30 pouces par 30 pouces. Les poussins d’un jaune pâle sont très fringants. Ils sont très beaux. Ils resteront dans la maison, près du poêle à bois pendant quelques jours. Les enfants les plus jeunes vont jouer avec ces beaux petits poussins puis ils seront transportés dans la cabane à poulets. L’intérieur a été chaulé, donc c’est tout blanc. Une bonne couche de paille fine recouvre le plancher, un abreuvoir fait d’une assiette en tôle et une bouteille renversée et retenue à la bonne hauteur laissera descendre un peu d’eau à la fois. La surveillance est de rigueur durant les nuits froides ou les journées sombres. Ces poussins deviendront les poulettes de remplacement des poules de deux ans et les coqs deviendront des chapons que l’on engraissera pour la vente au marché. Sur les cent poussins, la proportion de coqs et de poules sera environ de cinquante, cinquante.

Avant que les animaux soient mis au pâturage, un après-midi, papa ira chercher au village ou chez un voisin le coupe-corne. Le taureau surtout, qui aura deux ans et sera de service, sera sorti de l’étable et attaché solidement au garde grain, dans la batterie. Les deux cornes coupées, on profitera de l’occasion pour lui mettre un anneau en cuivre au nez. Une queue de rat bien affûté servira d’outil pour lui percer la narine. L’anneau en place, on resserra la vis d’assemblage et ainsi on aura la possibilité de lui attacher des pièces de retenue, pour éviter ces escapades qui pourraient démolir les clôtures et barrières.

À cette époque, la maison est bien remplie. Quatre ou cinq enfants vont à l’école et autant sont à la maison. Tante Florentie viendra assez souvent passer deux à trois semaines pour aider maman dans les travaux de tissage ou de courtepointe ou simplement donner un peu de répit à maman. Avec toute cette marmaille à habiller et nourrir, juste la préparation des repas, les lessives, le reprisage etc. sans mécanisation, c’est une corvée énorme. Durant les grands froids de l’hiver, souvent est apparu au plafond des chambres du deuxième, le frimas blanc sur les têtes de clous. Les fenêtres sont chargées de glace, le chauffage du deuxième est fait par le tuyau du poêle et la montée de l’escalier. La chambre d’invité était la plupart du temps fermée et c’était comme une glacière mais dans le petit garde-robe sous les combles, une odeur de branche de cèdre se dégageait de cette petite pièce.

Le chauffage était au bois et au charbon. Le « coin à bois » était rempli toutes les semaines. C’était le travail du samedi. Le bois était dans la remise à bois, près de la grange. Très souvent, il fallait se faire un chemin à travers les bancs de neige, pelleter pour dégager la porte coulissante et, à l’aide du traîneau en bois, transporter les bûches et le bois fendu. À la maison, il devra être bien cordé pour en avoir pour la semaine. Après le souper vers les sept heures trente, papa prépare le poêle pour le charbon. Souvent l’on videra le tiroir rempli de cendre et après une bonne attisée, pour avoir une grosse braise, on versera une demi- chaudière de charbon dur. Ce charbon était entreposé dans la remise attachée à la maison, dans ce qu’on appelait le carré à charbon. Ce charbon dégageait des gaz, il fallait faire attention pour que ces gaz se dégagent dans la cheminée. Une fois bien rouge, une chaleur intense se faisait sentir. De temps à autre, le côté du poêle devenait rouge, et la peinture de la cloison à l’arrière du poêle faisait des cloches. À l’aide de torchons humides, on refroidissait la cloison. Maman avait toujours une crainte du feu dans le tuyau. Ce charbon gardait la chaleur toute la nuit, puis, le matin venu, l’on repartait le chauffage au bois pour la journée. Souventes fois nous avons dû défaire les tuyaux en hiver pour aller les nettoyer à l’extérieur car le carbone s’accumulait dans le tuyau, et si le feu prend dans le carbone, il y a risque d’incendie.

Bonjour chers membres

Suite à notre assemblée annuelle du 27 mars dernier, j’ai constaté avec ravissement la très grande participation de nos membres et l’intérêt qu’ils portent envers leur Société d’histoire. C’est une grande marque de reconnaissance envers leurs administrateurs et je vous en remercie. J’aimerais remercier nos principaux partenaires financiers : la ville de La Prairie, Desjardins Caisse Populaire et la fondation Guy Dupré sans lesquels nous ne pourrions atteindre nos principaux objectifs. J’aimerais également souligner la précieuse collaboration de M. Marcel Myre et de M. Maurice Brossard pour leur appui à la préparation du code d’éthique et à la refonte des règlements de la S.H.L.M.

Pour l’année 2007, votre conseil d’administration s’est donné un mandat clair et précis, (DE PROUMOUVOIR UNE VISIBILITÉ DE LA S.H.L.M. À LA GRANDEUR DE NOTRE RÉ- GION) et nous pourrons atteindre ce mandat par votre implication active au sein de votre Société. Nous comptons sur vous.

La municipalité de La Prairie soulignera son 340e anniversaire cette année et c’est avec un immense plaisir que votre Société, sous la responsabilité de M. Gaétan Bourdages, participera à la rédaction de textes sur l’histoire de La Prairie qui seront présentés aux citoyens dans les quatre prochains numéros du Communic-action. Voici une façon originale de nous faire connaître davantage dans notre milieu.

Cette année, la S.H.L.M. veut souligner son 35e anniversaire et nous avons besoin de bénévoles pour organiser ces festivités. Tout membre intéressé pourra donner son nom à Mme Édith Gagnon sec.-coordonnatrice au 450-659-1393 afin d’organiser un comité. Nous comptons sur vous, (une plus grande visibilité).

Comme vous l’avez constaté, notre Société est plus dynamique que jamais et ce grâce à nos bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin au développement et à l’avancement de sa mission. À vous tous, je vous dis un grand merci.

Par : Monsieur Michel Langlois

Le mardi 17 avril, à 19 h 30

Le 17 avril 2007 – Michel Langlois

Des moulins et des hommes.

M. Langlois viendra parler de la législation concernant les moulins au 17e siècle, le fonctionnement des moulins actionnés par l’eau et par le vent, le langage des meuniers, leur travail, sans oublier l’histoire des charpentiers qui ont construit ces moulins.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine se donnent à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Toutes les conférences débutent à 19h 30.

Entrée libre pour les membres, 3$ pour les non membres. Informations au 450-659-1393

Assemblée générale

Le 27 mars dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle des membres en règle de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Sous la présidence experte de Me Denis Hardy, deuxième vice-président de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, cinquante-cinq (55) membres présents, un record de participation dans nos annales, ont adopté avec une forte majorité les amendements à nos règlements et approuvé notre nouveau code d’éthique.

C’est d’ailleurs avec étonnement que nous avons constaté que plusieurs de ceux qui avaient réclamé un code d’éthique lors de l’assemblée générale spéciale de l’été 2006, ont choisi de voter contre l’approbation du code d’éthique.

Notre président, M. René Jolicoeur, a présenté avec brio un rapport annuel bien garni, preuve éloquente du dynamisme de notre organisme. Par la suite notre trésorière, Mme Lucie Longtin, répondait avec tact et compétence aux nombreuses questions sur les états financiers de la SHLM.

Notre nouvelle procédure électorale n’a suscité que deux candidatures; ainsi messieurs Jean L’Heureux et Jean-Marc Garant ont donc été réélus au conseil d’administration pour un mandat de deux ans.

L’assemblée s’est achevée avec la nomination des trois (3) membres du nouveau comité de vérification des états financiers; il s’agit de messieurs André Kahlé, Jean-Guy Fafard et André Montpetit.

Bref une assemblée d’une grande importance par le nombre imposant de participants qui à travers des votes majoritaires sont venus clairement signifier qu’ils préfèrent une SHLM qui fonctionne de façon harmonieuse en conformité avec des objectifs clairs. La locomotive semble donc maintenant solidement remise sur ses rails.

Conseil d’administration

Conformément à l’article 4.2 de nos règlements le c.a. s’est réuni le 29 mars dernier afin de distribuer les rôles pour l’année 2007 :

René Jolicoeur, président

Jean L’Heureux, premier vice-président

Jean-Marc Garant, deuxième vice-président

Gaétan Bourdages, secrétaire

Lucie Longtin, trésorière

Selon l’article 3.3.8 en cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le premier vice-président le remplace et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions.

Le ciel sur la tête

Dans son budget pour l’année 2007 la ville de La Prairie avait prévu de faire repeindre l’extérieur des croisées et des portes d’accès de l’édifice du Vieux Marché. Tous conviendront que ces travaux s’imposaient depuis un certain temps.

Hélas des événements imprévus obligent au report de ces travaux d’entretien. On avait constaté depuis environ deux mois que la peinture s’écaillait en plusieurs endroits au plafond à l’étage de la bâtisse. Comme cela est le signe d’une infiltration d’eau il fallait procéder de toute urgence à ces réparations. Le matin du huit mars dernier alors que les ouvriers s’affairaient à enlever le plafond pour repérer la source de l’infiltration d’eau, le plafond en entier s’écroula au sol évitant de justesse les travailleurs. La chute du plafond fit déclencher les gicleurs, inondant ainsi tout l’étage et provoquant au surplus une panne d’électricité dans toute la bâtisse.

L’accumulation d’eau à l’étage provoqua de nombreuses fuites d’eau dans nos locaux. Il fallait en toute hâte protéger nos livres et nos documents avec des bâches. Les poubelles sont vite reconverties en seaux, on éponge avec les moyens du bord.

Comme la loi oblige à cadenasser la valve d’arrivée d’eau des gicleurs afin d’éviter qu’elle soit fermée par mégarde, il fallut un certain délai avant qu’on ne trouve la clé pour ouvrir le cadenas; et pendant ce temps l’eau giclait.

Grâce à l’intervention rapide des personnes présentes on a pu éviter le pire : pas de dégâts notables dans les locaux de la SHLM.

Mais l’histoire n’allait pas se terminer d’aussi belle façon. Comme le plancher de l’étage avait été lourdement endommagé par l’eau il fallait le refaire. Vingt jours plus tard, soit le 28 mars, en installant le nouveau couvre-plancher les ouvriers ne se rendent pas compte qu’un robinet est mal fermé : nouvelle fuite d’eau.

Il faut donc à la hâte user à nouveau des seaux, des bâches et de la « moppe » dans la bibliothèque. Heureusement rien n’est endommagé, on est quitte pour une bonne frousse.

L’aventure aura donc permis de refaire le plafond et le plancher de la salle à l’étage du Vieux Marché. Heureusement que tout cela ne s’est pas produit au cours d’une conférence ou d’une autre activité du service des loisirs.

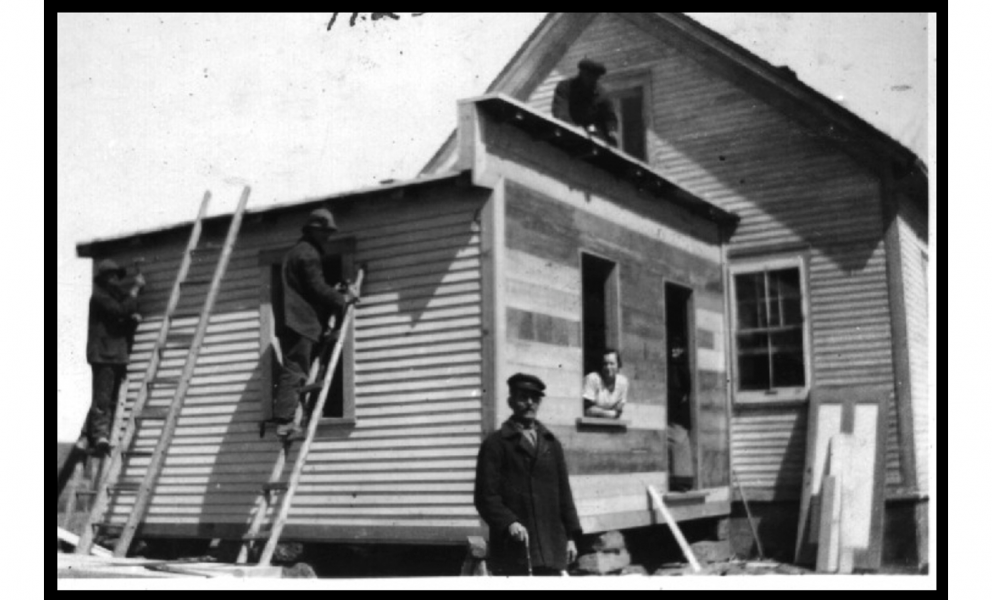

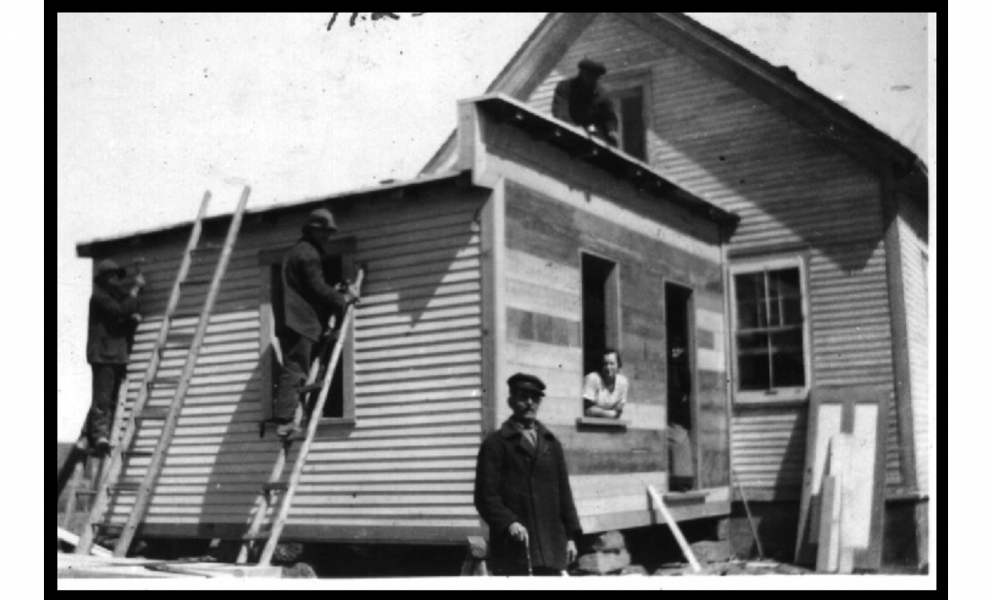

Photos-souvenirs

Dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de la SHLM nous souhaitons publier dans ces pages des photos-souvenirs afin de rendre honneur à la longue liste de ceux et celles qui à travers ces décennies ont contribué à faire de la Société d’histoire de La Prairie l’organisme rayonnant qu’il est aujourd’hui devenu.

Si vous possédez de ces photos nous serions heureux de les faire paraître dans les prochains numéros du Au jour le jour.

Prière de contacter Mme Édith Gagnon au 450-659-1393.

Allons raconte!

Vous aimeriez publier les résultats d’une recherche sur l’histoire de La Prairie ou encore vous avez des souvenirs ou des anecdotes à raconter, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes.

Si vous êtes atteints du syndrome de la feuille blanche, contactez-nous et nous vous aiderons à mettre tout ça par écrit.

Le dernier syndic

Cette photo fut prise à l’occasion d’une rencontre exceptionnelle le 27 octobre 1982 dans les locaux de la SHLM. On y reconnaît les derniers syndics de la Commune de La Prairie : de gauche à droite; M. Robert Coupal (syndic), M. Pierre Gagnon (syndic), M. Lucien Ferdais (syndic), M. Donat Duquette (président) et M. Ildège Brosseau (assistant –greffier).

Cette photo est historique et nous étions certains que toutes ces personnes étaient décédées. Or quelle ne fut pas notre surprise de constater dans l’édition du journal Le Reflet du 17 mars dernier que M. Brosseau était encore bien vivant. En effet M. Brosseau qui est né le 9 mars 1907 dans le rang Saint-Claude à Saint-Philippe a fêté son centenaire à la résidence pour aînés La Belle Époque à La Prairie. Toutes nos félicitations.

35e anniversaire… photo-souvenir!

Le c.a. de la SHLM il y a près de 25 ans : dans l’ordre habituel Robert Mailhot (aujourd’hui à 9 mois de la retraite), Jules Sawyer f.i.c. décédé, André Taillon (retraité de l’enseignement depuis 5 ans, il oeuvre actuellement au Maroc), Benoît Morin (vient de prendre sa retraite de l’enseignement) et Michel Létourneau architecte (travaille pour le gouvernement fédéral à Ottawa).

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Laurent Houde,

Jean-Pierre Yelle

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mars 2007

Lors de la deuxième guerre mondiale, les collégiens atteignant l'âge 18 ans étaient tenus de s'inscrire à une période d'entraînement militaire dans l'un des trois corps d'armes: armée de terre, de l'air ou marine. Pendant l'année académique, de septembre à juin, les réservistes ayant choisi le corps de marine se rendaient à l'entraînement, un soir par semaine, pour une durée de deux heures. Le port de l'uniforme, que chacun avait reçu lors de son enrôlement comme volontaire (obligé), était de rigueur lors des séances d'entraînement. Cet entraînement se déroulait au H.M.C.S. Cartier, un édifice de la marine militaire situé sur la rue De la Montagne, à Montréal.

Une discipline certaine

Les séances d'entraînement, qui se déroulaient en anglais, comportaient un certain nombre de cours, mais surtout des exercices de marche, de gymnastique, de port et de maniement du fusil, tout cela dans le cadre de l'apprentissage d'une discipline stricte. L'uniforme devait être porté selon les règles et être d'une propreté constante et impeccable sous peine de sanction; les bottines, en particulier, devaient toujours briller.

En cours d'exercice, rire ou parler à son voisin sans autorisation n'était l'objet d'aucune tolérance. Certains l'apprirent à leurs dépens dès les premières séances d'entraînement. Leur manquement au code de discipline fut sanctionné par une marche forcée, au pas de course, consistant à monter et descendre cent fois une passerelle d'une dénivellation de 10 à 12 pieds, en tenant une arme d'une vingtaine de livres à bout de bras au-dessus de leur tête. Aucune défaillance dans la position élevée des bras, par exemple, ni aucun ralentissement du pas de course dans la portion montante du trajet n'étaient admis sous peine de reprendre à zéro la sanction imposée. L'attitude d'épuisement des fautifs quand ils rejoignaient le rang en disait long sur l'effet dissuasif de la mesure. On comprendra que s'installa dès lors un sain esprit de discipline dans notre unité de réservistes.

L'entraînement militaire a ses bons côtés

La maîtrise des exercices militaires engendre son sentiment de fierté. Dans le cadre des activités d'entraînement les autorités voient aussi à entretenir le moral des troupes. L'ensemble de notre unité ayant maîtrisé la capacité de garder le pas, on sortit un soir parader sur la rue Sherbrooke. Précédés des tambours qui battaient la marche et en rangs de formation on nous conduisit un soir au Forum pour assister à une joute de hockey. Inutile de dire que nous n'étions pas peu fiers de marcher ainsi au pas et en rangs bien droits dans nos uniformes.

En une autre occasion, on nous offrit une parade bien spéciale. Cette parade surprise fut organisée conjointement par nos officiers et des dames « patriotiques » pour nous démontrer combien on avait nos destinées à coeur. Ce soir-là, en arrivant pour la séance d'entraînement, nous ne nous doutions de rien. Il n'y eut pas d'exercices mais une minutieuse inspection des uniformes et des bottines. On nous fit part qu'une sortie se substituait à l'entraînement régulier; à quoi s'ajoutèrent des recommandations bien précises concernant les comportements attendus de notre part lors de cette activité. On avait retenu à notre intention exclusive l'usage d'un club sélect pour une soirée sociale. Nous y allions pour danser, converser et nous y amuser honnêtement. Nous y serions tous accompagnés. Mais comment?

Le 20 février dernier M. Jean-Marc Garant acceptait de remplacer à pied levé M. Pierre Dufault conférencier attitré pour cette soirée.

M. Dufault ayant dû annuler sa conférence pour des raisons de santé.

Devant une salle attentive M. Garant a énuméré et expliqué avec force détails les nombreuses précautions qui s’imposent pour assurer à nos archives personnelles une période de conservation qui se poursuive bien au-delà de notre propre espérance de vie.

Nous vous résumons ici l’essentiel de son propos.

Les archives de papier

La règle de base est de toujours conserver les documents originaux. La numérisation n’est pas un moyen idéal de conservation à cause des nombreux changements technologiques. N’est-il pas déjà difficile de réécouter une bande sonore enregistrée il y a trente ou quarante ans? Dans un demi-siècle que fera-t-on des disquettes, des CD ou des DVD qui sont aujourd’hui la norme en informatique?

Sur le papier il faut éviter les colles, les broches, les attache-feuilles et les trombones. Ces pièces de métal finissent par s’oxyder et endommagent les documents. Les « boudinages » ou reliures en plastiques sont également à proscrire.

Éviter de conserver vos archives en les empilant, il est préférable de les placer dans des chemises, de préférence dans des chemises antiacides (l’onglet de la chemise portant une description succincte du contenu), et de les ranger à la verticale dans un classeur ou encore dans des boîtes d’archives antiacides ou dans des boîtes en « coroplast ».

Si vous possédez des articles de journaux qui vous sont chers, photocopiez-les et ne conservez que les photocopies. Le papier journal contient des acides qui endommagent les autres documents.

Un document ancien qui est plié depuis longtemps ne doit être déplié qu’avec d’infimes précautions. N’essayez pas ceci à la maison, confiez plutôt ce travail à un professionnel du traitement des archives.

Négatifs et photographies

L’une des difficultés majeures dans la conservation des photos de famille, c’est souvent que les générations précédentes ont omis d’identifier les personnages photographiés. N’allez jamais corriger la situation en écrivant les noms des individus derrière la photo.

Au verso de chaque photo on se limite à écrire, à l’aide d’un crayon à la mine HB 2B, un numéro dans l’un des coins. On reporte ensuite ce numéro sur une liste décrivant chacune des photos. Les photos sont conservées dans des enveloppes en « mylar » que l’on range dans une chemise avec les fiches descriptives.

Une attention particulière doit être portée aux négatifs et aux diapositives. Un milieu de conservation chaud et sec leur ferait rapidement perdre leur souplesse.

D’ailleurs une température et un taux d’humidité trop élevé ont toujours été de mauvaises conditions de conservation des archives. À éviter à tout prix.

Conserver pour qui?

Afin que tout votre travail n’ait pas été fait en vain, prévoyez une façon de transmettre tout cela aux générations futures. Si cela n’est pas possible, offrez le tout à un centre d’archives reconnu.

Mon frère, Laurent Yelle (1927-2006), dans ses dernières années de vie, avait commencé à rédiger ses souvenirs : trois cahiers écrits à la main relatent des anecdotes sur la ferme de nos parents, durant ses études puis durant sa vie professionnelle. Il voulait laisser à ses petits-enfants quelques souvenirs d’un passé qui était bien différent de la vie d’aujourd’hui. Diplômé de l’École du meuble de Montréal, il exerça le travail de décorateur ensemblier, c’est sans doute pour cela que l’on trouve des descriptions très détaillées. Ce sont donc quelques-uns de ces souvenirs de jeunesse issus de la ferme que je désire partager avec vous. Voici les premières pages de son texte.

Jean-Pierre Yelle

Un jour, papa me demande pour aller avec lui à la cabane à sucre chez grand-père. Très content, j’accepte. Mon père apporte avec lui une chaudière en métal, que l’on appelait chaudière à miel, à l’intérieur maman lui avait préparé de la nourriture c’est-à-dire des tranches de pain maison, un bon morceau de lard salé, des oeufs. Chaussés de bottes à l’épreuve de l’eau, nous partons remplacer oncle Henri qui fait bouillir depuis très tôt le matin. Le chemin, il n’y en a pas, simplement des pistes dans la neige que la poudrerie a remplies. La distance est un 30 arpents, plus qu’un mille. Arrivé sur les lieux de la vieille cabane, qui nous hantait l’été par les marmottes qui y prenaient place, s’échappent la fumée de bois et les vapeurs d’eau d’érable. À la porte, les seaux pour transporter l’eau ainsi que le joug; la porte baille, depuis les années et les intempéries, on ne pourrait lui en demander plus. À l’intérieur oncle Henri prépare du bois pour attiser le feu. Dans la grande panne, c’est le bruit du bouillonnement et l’odeur du sirop d’érable à plein nez; puis l’on brasse le liquide ambré, on enlève l’écume, l’on goutte avec une cuillère de bois, c’est délicieux.

À l’extérieur, les érables ont coulé beaucoup depuis la matinée, l’eau d’érable est claire et limpide. Comme l’érablière est très petite, la levée de l’eau se fait à la chaudière et au joug. Sur le côté de la cabane, une cordée de bois coupé en longueur de 2 à 3 pieds, bois ramassé au préalable d’arbres brisés par le vent ou arbres à moitié cotis. Ce bois a été préparé au godendard, à la sciotte avec son cadre de bois et à la hache.

Après 2 heures passées à la cabane, je reviens à la maison avec oncle Henri et c’est papa qui prendra la relève jusqu’à tard dans la soirée. Et c’est ainsi que l’on réussissait à faire quelques gallons de sirop, de la tire et du sucre du pays. Ceci se passait vers les années 1934-35. Les goutterelles en bois, les chalumeaux étaient fabriqués avec des branches de sureau évidées.

Papa me raconta un jour, qu’il existait des joueurs de tours qui visitaient, à l’occasion, les cabanes à sucre, la nuit entre la relève. Ceux-ci ramassaient de l’écorce de bois de plomb (arbre qui poussait dans la forêt) et en laissait tomber dans le sirop presque fini, ceci était un laxatif assez puissant que celui qui en avait ingurgité n’avait pas le temps de se trouver un endroit propice pour la chose.

Tout était prévu.

Le moment venu, nous nous plaçons tous en une belle file ordonnée et nous dirigeons vers une porte de sortie de l'édifice donnant sur le trottoir de la rue De la Montagne. Nous en sortons un à un, sans empressement déplacé. Là, sur le trottoir, une autre file, formée de jeunes filles, nous attend. Elles seront nos compagnes pour la soirée. Dès l'arrivée sur le trottoir, à tour de rôle, on tend le bras à la jeune fille alors en tête de file. Celle-ci s'y appuie avec complaisance et, en couple, en abandonnant le pas militaire, nous marchons jusqu'au club, non loin, où a lieu la fête. On fait connaissance de façon timide, de part et d'autre. Les dames qui ont organisé la soirée facilitent la conversation avec les militaires en puissance que nous sommes. Plusieurs sont les mères des jeunes filles présentes. Quant aux demoiselles, elles ont été recrutées dans de bonnes maisons d'éducation pour participer à l'effort de guerre en soutenant le moral de ces braves volontaires qui, pour la grande majorité, n'envisageaient nullement comme réelle la possibilité de monter un jour au front. Comme ces jeunes filles sont en quelque sorte en service commandé pour une noble cause on peut supposer que, pour plusieurs, la participation à cette soirée a été vue comme un acte de dévouement gratifiant pour l'ego. La musique invite à la danse les couples maîtrisant plutôt mal cet art, on sert des amuse-gueules et des boissons gazeuses et, avant vingt-deux heures, les membres pensionnaires de la troupe sont retournés au dortoir collégial.

Le lendemain, les gars ont de quoi se vanter auprès de leurs confrères collégiens. Bien sûr, on note quelques exagérations dans les faits rapportés. La soirée surprise, même si elle a été le sujet de vantardise, a été vécue par plusieurs, il faut le dire, comme une expérience artificielle. Rien de comparable, en fait, à la parade vers le Forum et à l'assistance à une joute de hockey remplaçant une soirée bien ordinaire comme pensionnaire au collège.

L'obligation de cet entraînement militaire s'est alors imposé comme transcendant l'importance du régime et des règlements du collège. Bien que, en réalité, les sorties pour les séances d'entraînement n'aient pas créé de conflits sérieux avec les horaires du collège, elles imposèrent quand même parfois des aménagements auxquels les professeurs et autres responsables de l'institution furent forcés de se plier sans mot dire. Pour nous, cela prenait toute une signification; cela démontrait de façon concrète les limites de l'autorité du collège sur nous; cette impuissance de nos maîtres face à plus forts qu'eux nous conférait intérieurement un sentiment accru de pouvoir et de liberté.

À mesure que cette année 1944-1945 avançait, l'évidence de la fin de la guerre devenait de plus en plus grande. En conséquence, la crainte de devoir réellement aller combattre n'était pas là pour nous rappeler combien plus grandes l'autorité et l'emprise de l'état auraient pu s'imposer pour contraindre nos destinées.

Somme toute cette exposition modérée au milieu militaire, si elle a quelque peu contribué à notre émancipation comme adolescents, elle n'a pas eu l'ampleur des changements sociaux entraînés par les expériences de ceux et celles qui ont contribué à l'effort de guerre sur les champs de bataille ou, pour les femmes, dans les usines de fabrication de matériel militaire. L'emploi d'un grand nombre de femmes dans ces usines et dans d'autres postes a contribué à modifier de façon notable le rôle des femmes sur le marché du travail, élargissant et diversifiant, en même temps, leur place dans les diverses sphères de la société.

Restons un peu dans les travaux de printemps. À partir du mercredi des cendres, c’était le carême, avec deux ou trois jours « maigres » par semaine. Manger des fèves sans lard, des omelettes, de la sauce au blé d’inde, de la sauce aux tomates, quelques fois, du poisson, on n’était pas pêcheur. Et le climat ne s’y prêtait pas. Dire que le Vatican voulait faire fonctionner ses marchés de poissons dont il avait des intérêts. Et dire que nous, du continent nord-américain, on s’y soumettait, qui aurait pu aller faire son marché à Marseille ou en Méditerranée? Enfin durant ce carême au début, papa partait le matin avec sécateur et scie pour tailler les pommiers. Et il avait un sens de l’observation et une connaissance dans cette taille qui durait une bonne dizaine de jours.

Puis ensuite, il fallait scier le bois de chauffage, une quantité de troncs d’arbres avaient été coupés durant l’hiver et amenés par les chevaux et « sleigh » pour la provision de l’année suivante. Donc la journée qui était clémente, on allait chercher, avec les chevaux, la scie ronde à Joseph, l’engin stationnaire à un piston, l’eau pour l’engin, la gazoline etc. Un coup de lime à la scie pour lui rafraîchir les dents, la courroie en cuir en place et c’est prêt. Les voisins s’entraident, on s’échangeait des journées. Environ quatre hommes sont à la tâche car c’est pas évident que le travail est facile : une bille un peu cornue va coincer la lame, on doit reculer et recommencer; les grosses billes, on doit les retourner sur place sans qu’elles tombent. Des fois ce sera trois à quatre reprises pour enlever une tranche de 14 à 16 pouces. Le bois est vert et très lourd. Un homme se tient à la scie, un autre pour dégager les billes sciées, les deux autres soutiendront les grandes pièces et ensuite iront dégager les suivantes. C’est une dure journée de travail et c’est le carême. Plus tard, il faudra fendre tout ce bois avec la hache, un coin de fer et une masse en bois : du travail à faire avant les semences.

Entre-temps, l’étable se remplit de jeunes veaux. À cette période, en ce temps-là, l’étable est petite et basse, la porte laisse à peine passer un cheval. Les deux chevaux sont Corneille et Bayard (on dirait une étable qui a une prédilection pour les lettres!), il y a un taureau, sept vaches et deux taures. Près de la porte, il y a une fenêtre à quatre carreaux, puis une autre fenêtre à petits carreaux sur pentures qui servira à sortir le fumier en saison propice, par temps froid, ce sera par la porte. Les planchers de l’étable sont en madriers de bois, que l’on remplace à l’occasion (quel travail et quelle odeur!). Près de la porte on trouve un demi-baril en bois et la pompe « à bras » pour l’eau. Au-dessus, au mur, des crochets avec chaudières en métal, une étrille, une brosse, puis divers attelages en cuir répondant aux divers besoins. À cette période où l’électricité n’était pas là, tous les travaux de fin de journée se font au fanal. Ce qui veut dire que pour soigner les animaux, c’est dans la noirceur, avec la fourche, que l’on ira chercher le foin, la paille, le blé d’inde séché souvent rempli de rats et de souris.

Durant cette période printanière, l’on procédera à la tonte des animaux avec un rasoir mécanique, un jeune pour tourner la manivelle, ce rasoir est mû par un système d’engrenage monté sur un trépied avec câble flexible dans lequel tourne une chaîne. Celle -ci sera attaché au rasoir qui sera huilé fréquemment et que l’on fera affûter une fois l’an. Un pied sur la base pour retenir le trépied en place et puis l’on tourne la manivelle tantôt avec la main droite, tantôt avec la main gauche et l’on entend le ronronnement de l’engrenage. Ceci durera de 3 à 4 jours pour nettoyer les bêtes de leur toison d’hiver et de leurs croûtes.

à suivre …..

Bonjour chers membres.

Déjà que l'hiver semble tirer sa révérence et que nous nous préparons pour la nouvelle saison. En effet, c'est lors de l'assemblée générale annuelle du 27 mars prochain que j'aurai le plaisir de vous présenter le plan d'action pour la nouvelle année. Ce plan d’action a été préparé par votre conseil d'administration avec comme objectif premier d’assurer le plein développement de la SHLM.

C'est une date à noter à votre agenda et au plaisir de vous y rencontrer.

Toponymie

La ville de La Prairie entend procéder à l’ouverture de nouvelles rues dans un secteur adjacent à la carrière d’argile à brique. On souhaite attribuer à ces nouvelles rues des noms qui sont liés à l’industrie de la brique à La Prairie. Si vous avez quelques suggestions de nom à nous proposer n’hésiter à nous en faire part.

Communic-action

La ville de La Prairie célèbre cette année son 340e anniversaire. Afin de souligner cet événement le service des communications de ville de La Prairie a proposé à la SHLM de résumer l’histoire de notre localité en cinq épisodes. Ces textes paraîtront dans les cinq prochains numéros de l’année 2007 du bulletin COMMUNIC-ACTION distribué dans tous les foyers de La Prairie.

Nouveaux membres

La SHLM est fière d’accueillir dans ses rangs

les nouveaux membres suivants :

231 Réjeanne Leblanc

233 France Laflamme

234 Louise Péloquin

235 Ninon Marrié

243 Claude Crevier

251 Gérard Robert

252 Hélène Robert-Longtin

253 Benoît Robert-Longtin

254 Édith Gagnon

255 Sylvie Desbiens

257 Robert Mailhot

258 Denise Roy

259 Hélène Létourneau

260 Johanne Leroux

261 Geneviève Dumouchel

262 Martine Bourdages

263 Monique Tessier

264 Danielle Lemay

265 Sylvie Bunodière

266 Sylvie Giroux

Décès

Nous apprenions récemment le décès de Mme Imelda Laroche (née Denis) 1919-2007. Madame Laroche laisse dans le deuil sa fille Mme Hélène Pinsonneault membre bénévole à la SHLM. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.

Merci au conseil de ville de La Prairie pour l’aide financière accordée pour l’année 2007.

La SHLM vous dit merci pour le financement de notre nouveau parc d’ordinateurs.

Le mardi 27 mars 2007, à 19h30

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction :

Gaétan Bourdages, Jean-Marc Garant

Laurent Houde, Jean-Pierre Yelle

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, février 2007

Présentation

Le texte qui suit est pour l’essentiel inspiré de l’émission « Des idées plein la tête » animée par l’anthropologue Serge Bouchard et diffusée sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Le 30 octobre 2006 M. Bouchard présentait, dans le cadre d’une heure consacrée aux remarquables oubliés de l’histoire, un portrait élogieux de Joseph Garnet Wolseley. On peut en apprendre davantage sur ce personna ge en consultant le Dictionnaire Biographique Canadien (DBC) Volume XIV pp. 1176-1179 par O.A. Cooke ainsi que Canadians on the Nile de Roy McClaren.

Séjour à La Prairie

Joseph Garnet Wolseley est né en Irlande en 1833. Jeune encore il choisit la carrière militaire et à partir de 1852 il prend part à plusieurs guerres coloniales à travers l’immense empire britannique : Birmanie, Inde, Crimée et Chine.

En 1862, Wolseley arrive en garnison à Montréal après avoir été affecté au commandement canadien en qualité d’adjoint au quartiermaître général. « Promu colonel le 5 juin 1865, il eut ses premiers véritables contacts avec la milice canadienne à l’automne, quand on le prêta au camp d’instruction de Laprairie (La Prairie), près de Montréal, à titre de commandant. Ce camp avait pour mission d’offrir une expérience pratique aux diplômés des écoles militaires tenues au Canada par l’armée britannique. […] Chacun des 1 105 élèves-officiers inscrits au stage de trois semaines, exerçait successivement toutes les fonctions militaires, depuis celle d’officier supérieur de troupe jusqu’à celle de simple sentinelle ». (DBC) Les supérieurs de Wolseley parlèrent de son séjour à La Prairie en termes très élogieux. Il aura contribué de façon marquante à la formation des futurs dir igeants de la milice canadienne. On se souviendra ici que, suite à l’invasion américaine de 1812, l’armée britannique avait décidé de construire une série de fortifications dans des endroits stratégiques à proximité des frontières avec les É.-U. Vers 1822 on érigea à La Prairie d’importantes casernes militaires en pierre qui étaient situées sur le site actuel de l’école secondaire La Magdeleine. Ces casernes après avoir été abandonnées, disparurent dans un incendie à la fin du 19e siècle.

L’affaire Riel

En 1870 Wolseley prend la tête d’une expédition dans l’ouest canadien afin de « négocier » avec le gouvernement de Louis Riel.

« Du point de vue de l’organisation, l’expédition de la Rivière-Rouge fut exemplaire. Les détails en furent réglés avec un tel soin que les militaires purent franchir, avec tout leur équipement, les quelque 600 milles de terrain inhospitalier séparant le lac Supérieur et les Prairies. Il conduisit, […] jusqu’à la Rivière- Rouge, une force composée de près de 400 soldats britanniques, de plus de 700 miliciens canadiens et de nombreux voyageurs et ouvriers civils – et ce sans perdre un seul homme. En tout, les membres de l’expédition firent 47 portages et parcoururent 51 milles de rapides. » (DBC)

Wolseley gardera un souvenir impérissable des nombreux voyageurs qui ont participé à cette expédition.

Rappelons-nous que les voyageurs sont des hommes forts et fiers, habiles à transporter passagers et marchandises sur de petits bateaux à travers tout le réseau hydrographique canadien.

Leur efficacité sur l’eau et sous des conditions difficiles est légendaire.

Dans le souci d’améliorer nos règlements et de rendre plus efficace la procédure annuelle d’élections, le c.a. a adopté les modifications suivantes aux règlements de la SHLM : N.B. les mots en italique représentent des ajouts aux règlements alors le que le texte souligné indique des retraits…

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

3.3.1 COMPOSITION

Le Conseil d’administration est composé de cinq (5) membres : un (1) président; un premier vice-président; un deuxième vice-président; un (1) secrétaire; un (1) trésorier. Cependant le président sortant s’ajoutera comme membre conseiller pour une période de six (6) mois; il sera sans droit de vote.

3.3.2

1. dans le cadre des élections annuelles le c.a. nomme le président et le secrétaire du comité de mise en candidature. Le rôle de ce comité est de :

a) informer les membres en règle des postes en élection

b) susciter des candidatures de sorte qu'il y ait au moins une candidature pour chaque poste en élection

c) recevoir les candidatures et les valider

d) faire part des résultats à l’assemblée générale annuelle

3.3.8 VICE-PRÉSIDENTS

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le premier plus ancien des vice-présidents le remplace et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions.

4.2 ROULEMENT

Les membres du Conseil d’administration sont remplacés de la manière suivante :

premier groupe : trois membres sont élus

deuxième groupe : deux membres sont élus.

Lors de la première réunion du conseil nouvellement élu, les membres choisissent parmi eux : un (1) président; un premier vice-président; un deuxième vice-président; deux (2) vice-présidents; un (1) secrétaire; un (1) trésorier.

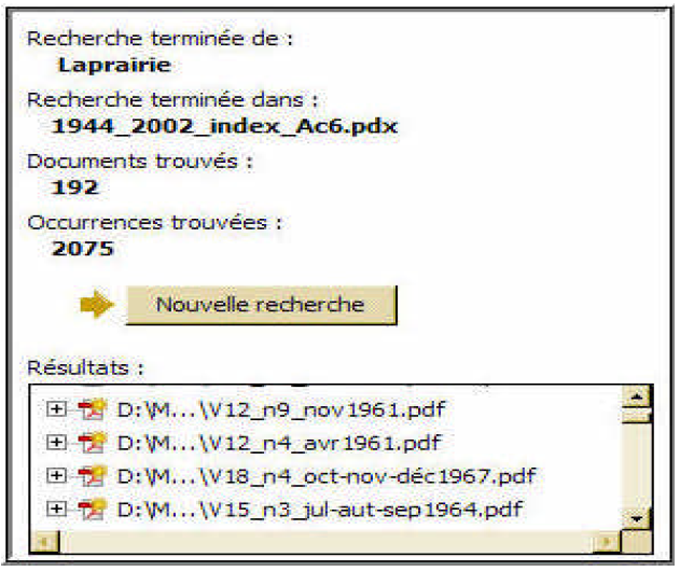

La Société a acquis récemment la compilation sur CD des Mémoires de la Société généalogique canadienne-française de 1944 à 2002, soit les 53 volumes et 228 cahiers totalisant près de 20 000 pages d’articles intéressants et inédits.

Non seulement peut-on ainsi se procurer tous ces volumes des Mémoires à peu de frais mais aussi peut-on les conserver dans un espace des plus restreints, soit six CD. Le contenu a été transféré en entier sur le disque dur d’un ordinateur du centre de documentation, tel que recommandé par l’éditeur pour un accès encore plus rapide à cette banque de données.

Le lecteur peut parcourir les Mémoires à l’aide du Reader Acrobat d’Adobe, à partir de chacun des sommaires des volumes, ou en consultant l’index des articles, par auteur ou par sujet.

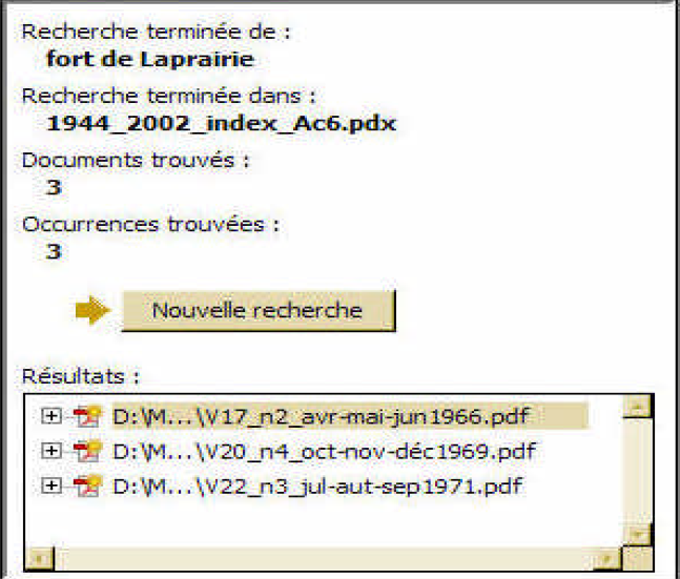

Mais l’avantage premier de cet outil est d’offrir au chercheur un instrument des plus pratiques grâce à la puissance du Reader Acrobat. Un usager peu familier avec ce moteur de recherche prendra soin de consulter préalablement le guide prévu à cette fin. Ainsi, qui veut trouver dans les 20 000 pages tous les passages où apparaît un mot, comme par exemple « Laprairie », n’a qu’à taper le mot dans la fenêtre affichée à l’écran (voir figure 1). La liste des 192 documents et des 2075 occurrences apparaît à l’écran…en 5 secondes.

Une occurrence est comptée chaque fois que le mot cherché apparaît quelque part. L’index sélectionné pour faire le test est celui d’Acrobat 6. J’ai utilisé l’option « Mot ou expression exacts », sans aucun autre critère supplémentaire. Combien de temps un patient chercheur aurait-il mis à parcourir les mêmes 20 000 pages de texte pour obtenir les mêmes résultats?

Supposons maintenant que le chercheur veuille raffiner sa recherche pour limiter les passages à ceux mentionnant le « fort de laprairie ». Même procédure, mêmes paramètres, en inscrivant cette fois les 3 mots concernés. Dix secondes plus tard le tableau suivant apparaît:

En cliquant sur chacune des références affichées dans la fenêtre des résultats, l’usager pourra lire les pages correspondantes et même les imprimer. Un guide est offert pour préciser les divers paramètres de recherche et expliquer les modalités d’impression des résultats.

En espérant que vous saurez profiter de ce nouvel outil, je vous souhaite de bonnes recherches.

4.3.2 Le secrétaire du Conseil voit a faire parvenir des mises en candidatures à tous les membres en règle ou honoraires.

Le président du comité de mise en candidature doit voir à faire parvenir aux membres en règle un formulaire de mise candidature au moins un (1) mois avant la tenue des élections.

Les formulaires de mise en candidatures dûment complétés doivent être retournés au président du comité des mises en candidatures au moins dix (10) jours avant l’assemblée générale.

4.3.3 L’Assemblée générale procède à la nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire d’élection. Le secrétaire de l’exécutif peut faire office de secrétaire d’élection.

Les mises en nomination ont été reçues par le Conseil d’administration avant l’Assemblée générale. Le président d’élection reçoit aussi de l’assemblée les mises en nomination aux postes vacants.

Il est permis de mettre en nomination un candidat absent si le proposant détient une procuration écrite dudit candidat.

Pour être en nomination, un candidat doit être proposé et appuyé par un autre membre en règle ou honoraire.

Le président d’élection énonce le mode d’élection ainsi que le nombre de postes à pourvoir pour l’année en cours. Il procède à l’élection par vote secret.

S’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, on procède à un vote secret. Ceux qui ont reçu le plus grand nombre de votes sont déclarés élus par le président d’élection.

En conséquence de ces modifications le c.a. a résolu de nommer Monsieur Jean-Pierre Yelle responsable du comité de mise en candidatures en vue des élections lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

L’Égypte

Dix ans plus tard, en 1880, la Grande- Bretagne décida d’intervenir en Égypte à la suite d’une révolte contre la domination turque. Wolseley se vit offrir le commandement de près de 31 000 hommes. Rawson, qui a servi sous les ordres de Wolseley à La Prairie, guide l’armée britannique à travers le désert. Au moment où Wolseley prend le contrôle de l’Égypte, les Anglais rentrent au Soudan pour enrayer la traite des esclaves et libérer des populations civiles.

En réalité on veut éviter que le Soudan n’envahisse l’Égypte et par le fait même prenne le contrôle du Canal de Suez. Le major-général Charles George Gordon qui dirige les troupes au Soudan, est piégé à Khartoum par les troupes du Mahdi.

En 1882, la Grande-Bretagne confie à Wolseley le commandement d’un corps expéditionnaire chargé de libérer Gordon. Se rappelant l’efficacité des voyageurs canadiens Wolseley a l’idée folle d’atteindre le Soudan en remontant le Nil sur 400 petits bateaux construits en Angleterre. Il obtient l’autorisation de faire appel aux vétérans de la Rivière Rouge pour conduire les bateaux sur les Nil. Quatre cents portageurs canadiens sont recrutés : métis, Iroquois de Caughnawaga, également des hommes de Trois-Rivières, Ottawa et Winnipeg. La troupe est composée de 50% de francophones catholiques et 50% d’anglophones protestants. Wolseley insiste pour avoir plusieurs Iroquois de Caughnawaga car ils sont habiles à sauter les rapides de Lachine sur des radeaux de poutres bois équarries (les cages), ce que les autres cageux ou raftman craignent de faire. N’oublions pas qu’à cette époque les Iroquois de Caughnawaga sont catholiques et ont le français comme seconde langue. C’est à partir du début du XXe siècle qu’ils se sont anglicisés.

La liste de ces 400 voyageurs existe : il faudrait pouvoir la consulter pour voir s’il ne s’y trouvait pas des gens de La Prairie. On traverse sur l’Ocean King à partir de Québec. Le père Bouchard servira de leader spirituel auprès des franco-catholiques de l’expédition.

Nos voyageurs sont délinquants, souvent ivres mais vaillants au cours de cette remontée du Nil. Ils feront 4 des 6 cataractes du grand fleuve. Lorsque Wolseley se rend compte en décembre qu’il arrivera un mois en retard pour sauver Gordon, il décide qu’une moitié de l’armée poursuivra son périple par le désert. Seuls 100 des 400 voyageurs continuent l’expédition. Les 300 autres devenus inutiles reviennent au Caire et font la fête. Leur retour au Canada sera héroïque, ils rentrent pleins de fierté.

Wolseley arrive trop tard et Gordon ne sera pas sauvé. L’armée britannique finira quand même par reprendre Khartoum.

Conclusion

« Les années que Joseph Garnet Wolseley passa au Canada furent décisives. Les futurs dirigeants de la milice canadienne qui sub irent son influence au camp de La Prairie bénéficièrent de ses talents d’instructeur. » (DBC) Son ouverture d’esprit et sa capacité de faire confiance à ceux qu’il jugeait compétents ont permis à de nombreux canadiens de s’illustrer auprès de lui. Wolseley est décédé à Menton en France le 26 mars 1913.

Grâce à la collaboration de Mme Réjeanne LeBlanc de la Société Radio-Canada, la SHLM possède sur CD de nombreuses émissions des « Remarquables oubliés » dont voici la liste :

Emma Albani

Samuel Haerne

Jean-Baptiste Chalifoux

Pontiac

Prudent Beaudry

Étienne Brûlé

Gros Ours (Big Bears)

Josée-Elzéard Bernier

Père Albert Lacombe

Les voyageurs du Nil

Marie Brazeau

David Thompson

Françoise-Marie Jacquelin

Georges Drouillard

Pied-de-Corbeau

Marie Iowa Dorion

Tessouat

Shanawditith

Membertou

Donnacona

Agathe de Repentigny

Marie-Josèphe Angélique

Gabriel Franchère

Sacajawea

Gabriel Dumont

Pierre-Esprit Radisson

François-Xavier Aubry

James Douglas

John McLoughlin

On peut également consulter le site Web de l’émission pour en apprendre davantage :

http://www.radio-canada.ca/radio/profondeur/RemarquablesOublies/accueil.html

Bonjour à vous tous, chers membres.

C’est avec un très grand plaisir que je vous annonce que votre Société d’histoire renouvelle son parc informatique. C’est ce que messieurs Robert Clermont président du conseil d’administration et Denis Senécal directeur général de Desjardins Caisses Populaires de La Prairie sont venus nous annoncer lors d’une rencontre le 7 février dernier à nos locaux. Grâce à cette généreuse subvention, nous serons en mesure de vous offrir un service de grande qualité.

Merci à monsieur Gaétan Bourdages pour avoir su mener à terme un dossier aussi urgent. Comme vous le savez, l’assemblée générale annuelle arrive bientôt. Afin de rendre plus efficace la procédure annuelle d’élection, votre conseil d’administration a adopté certaines modifications aux règlements de la S.H.L.M. Je vous invite à prendre connaissance du texte à l’intérieur du Au jour le jour.

- Les causes à l’origine des guerres modernes

- Le rôle clé des femmes dans les médias électroniques depuis vingt ans

par Monsieur Pierre Dufault

Le mardi 20 février, à 19 h 30

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine vous invite à une conférence avec Pierre Dufault ex-commentateur au Service des sports de la Société Radio-Canada. Depuis longtemps passionné d’histoire, M. Dufault vous propose une conférence en deux volets :

– les causes à l’origine des guerres modernes

– le rôle clé des femmes dans les médias électroniques depuis vingt ans

C’est un rendez-vous à ne pas manquer mardi le 20 février prochain à 19 h 30.

Nos conférences se donnent à l’étage du Vieux Marché au 249, rue Sainte-Marie dans le Vieux La Prairie. Entrée 2$ pour les non-membres.

Informations au 450-659-1393.

35e anniversaire

Après un parcours exceptionnel la Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine (autrefois Société historique de La Prairie) fêtera cette année son 35e anniversaire.

Plus de trois décennies d’un cheminement marqué de grandes réalisations comme la déclaration de l’arrondissement historique, l’acquisition d’un local permanent, la mise sur pied d’une bibliothèque, l’acquisition et le traitement de nombreux fonds d’archives, la création d’Archi-Log, de nombreuses publications, etc.

Tout cela n’aura été possible que grâce au travail méthodique de nombreux bénévoles, chacun y laissant sa part de labeur au profit de l’organisme. La SHLM atteint donc l’âge de la maturité et il est important de convier à la fête tous les collaborateurs des trente-cinq dernières années.

Si vous souhaitez contribuer à la mise sur pied d’un comité des fêtes du trente -cinquième anniversaire, il vous suffit de contacter notre secrétaire-coordonnatrice au 450-659-1393.

Site Web

Après de multiples péripéties et une réalisation semée d’embûches, notre site Web est maintenant fonctionnel. L’essentiel y apparaît pour le moment et nous y ajouterons graduellement de nouvelles rubriques. Si l’apparence actuelle du site vous semble un peu terne, soyez sans craintes il est prévu d’y ajouter de la couleur.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions car ce site Web doit refléter l’image de la SHLM dans ce qu’elle a de mieux à offrir aux internautes.

Allez-y, jetez un coup d’oeil à votre site Web : www.laprairie -shlm.com

Nelligan à Cacouna

Pour ceux et celles qui ont assisté à la conférence de Madame Marielle Bérubé sur Cacouna, voici l’adresse courriel à laquelle vous pouvez commander le livre sur Émile Nelligan à Cacouna : [email protected]

Conférence de Jacynthe Tardif

Suite à la superbe démonstration de mai 2006 sur les vêtements en Nouvelle-France, tous attendaient avec impatience la nouvelle conférence de Mme Jacynthe Tardif sur le mariage en Nouvelle – France. Cette conférence était prévue pour le 22 mai 2007.

Hélas Mme Tardif nous apprenait récemment qu’elle ne pourra respecter son engagement puisqu’elle vient de signer un contrat d’un an pour travailler à l’aide humanitaire à l’étranger.

En lieu et place de Mme Tardif nous recevrons donc M. Claude Deslandes qui viendra nous parler « des actes notariés et la généalogie ». Cette conférence a reçu un accueil chaleureux à la SGCF. À noter à votre agenda.

Supporteur émérite

Après avoir appuyé de façon magistrale notre exposition « Docteur entrez donc! » à l’été 2006, Monsieur Jean Dubuc, député de La Prairie à l’Assemblée nationale manifeste encore une fois son intérêt envers notre société d’histoire. En effet Monsieur Dubuc a décidé d’acheter un espace (carte d’affaires) sur notre site Web, ce qui va nous permettre de financer l’amélioration du site. Nous invitons nos représentants des différents niveaux de gouvernement à imiter le geste de M. Dubuc.

Mémoires de la SGCF

La SHLM a fait l’acquisition de la collection des Mémoires de la Société de généalogie canadienne-française sur CD. Il est facile de s’y retrouver rapidement grâce à un moteur de recherche. Voir plus loin l’article de M. Jean Joly à ce sujet.

À noter que M. Joly était le signataire de l’article sur La généalogie des Français d’Amérique dans notre dernier bulletin.

Décès

Nous avons appris le décès de Sophie Desrochers, fille de Claude et Liliane Desrochers, membres de la SHLM. Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances aux membres de la famille pour la terrible épreuve qui les afflige.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction :

Gaétan Bourdages,

Jean Joly

Jean-Pierre Yelle

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, janvier 2007

Denis Beauregard a mis sur le marché récemment sa banque de données sur CD qu’il a intitulée « La Généalogie des Français d’Amérique du Nord ». La banque est déjà disponible sur un des ordinateurs du centre de documentation de votre Société.

Comme l’écrit l’auteur lui-même : « Pour la première fois, toutes les familles pionnières des anciennes colonies françaises du continent nord-américain sont réunies dans une base de données unique ». La base en effet contient plus de 57 000 fiches de familles, normalement avec tous les enfants mariés jusqu’en 1765. Dans certains cas, s’ajouteront des origines européennes ou autochtones, voire même des ascendances médiévales. On y trouvera donc tous les couples du début de la colonie dont l’acte ou le contrat de mariage est connu. Les familles cependant n’ont pas été entièrement reconstituées.

La banque a ceci de particulier qu’elle couvre non seulement le Québec mais de plus l’Acadie, l’Ontario, les Forts de l’Ouest, Terre-Neuve (Plaisance) et la Louisiane.

L’auteur affirme avoir consulté environ 350 sources qu’il cite expressément, même avec le numéro de page dans le cas des revues. La somme de travail est considérable. Un extrait de cette banque peut être consulté sur le site Web très fréquenté que l’auteur gère lui-même : www. francogene.com.

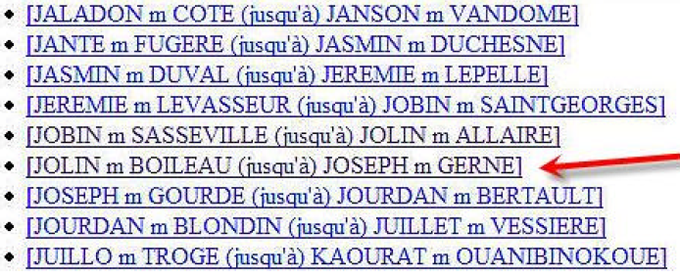

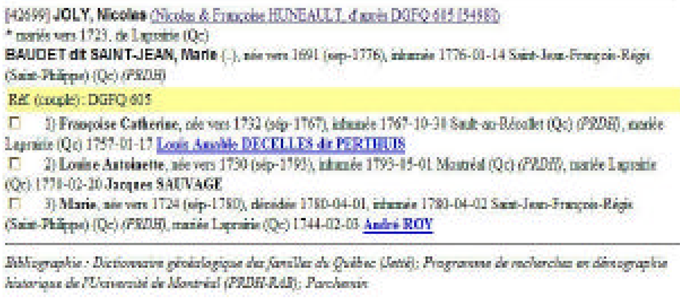

La banque de données ne dispose pas d’un moteur spécifique de recherche mais utilise le navigateur de l’usager comme interface. Si je prends en exemple le cas de Nicolas Joly, l’aubergiste de Laprairie marié vers 1723, voici comment je dois procéder.

Je clique sur l’index principal que je fais défiler pour me rendre à la zone des « J » représentée ci-dessous :

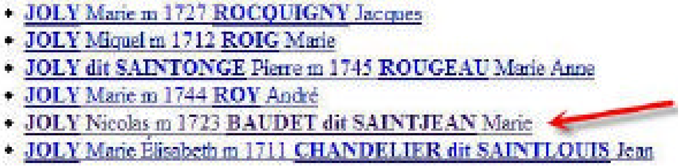

Je clique ensuite sur la ligne « Jolin m Boileau » ci- haut pour obtenir tous les mariages de Jolin à Joseph que je fais défiler jusqu'à la région qui suit :

Je clique enfin sur la ligne « Joly Nicolas… » ci-haut pour voir apparaître ceci :

J’aurais préféré un index un peu plus convivial. Seuls les 3 enfants mariés du couple apparaissent et c’est normal car les 4 autres ne se sont pas mariés. De là, la navigation devient plus rapide car je peux remonter les générations par un simple clic sur le nom du père (Nicolas Joly) ou les descendre en cliquant sur le nom de l’enfant si c’est un fils, ou de son époux si c’est une fille. Dans l’exemple, j’ai pu remonter de 2 générations jusqu’en France et descendre de 2 générations, par la fille Marie, la limite étant 1765, la période couverte par cette version. L’auteur indique sans les préciser qu’il possède de plus les mariages des descendants de ce couple sur 8 générations.

Enfin sont aussi disponibles un index des parents d’immigrants par région et un index des étrangers, aussi par région.

La banque est constamment mise à jour et toujours en développement; d’autres versions suivront. Elle constitue une première dans ce genre et l’auteur a le mérite d’avoir accompli une tâche immense et d’offrir le fruit de son travail à un prix vraiment modique.

1.Énoncé

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM) est membre de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec (FSHQ) et de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et souscrit pleinement aux codes d’éthique ou de déontologie de ces deux organismes.

2. Nos engagements et nos attentes

2.1

Les membres de la SHLM ont le devoir et l’obligation d’être en tout temps poli et courtois avec leurs collègues, avec les employés, avec les visiteurs, avec les usagers et les intervenants. Chacun favorise par son comportement un climat de travail harmonieux.

2.2

Les agressions verbales ou physiques, la médisance, la calomnie et toute forme de harcèlement ou de violence, sont proscrits.

Lors des assemblées générales, le membre s’exprimera avec mesure et pondération. Il fera preuve en tout temps de retenue et d’honnêteté dans ses propos.

3. Collaboration et entraide (membres bénévoles et employés)

3.1

Le membre bénévole de la SHLM collabore avec ses pairs, avec les employés et avec les membres du conseil d’administration.

3.2

Compte tenu de ses intérêts manifestés, le membre bénévole de la SHLM oriente ses travaux et ses recherches en fonction du mandat défini au préalable par le conseil d’administration. Il dépose ensuite le fruit de ses travaux auprès du conseil d’administration, puis les publie afin de partager ses connaissances avec ses collègues et le grand public.

3.3

Un membre bénévole qui est responsable d’un comité ou d’un dossier particulier au sein de la SHLM devra, au moment de quitter son poste temporairement ou de façon permanente, remettre à la SHLM tout dossier, document, fichier, clé, mot de passe ou instrument appartenant à la SHLM. Le membre bénévole remettra également une copie des travaux effectués en cours de mandat. À défaut d’une entente préalable, tout travail ou recherche effectué dans le cadre d’un mandat de la SHLM ne peut être utilisé qu’au seul bénéfice de la SHLM.

En 2005, les Saints-Rémois ont fêté les 175 ans de leur paroisse. Pour cette occasion, un livre historique de 624 pages a été conçu par une équipe de bénévoles de Saint-Rémi. Les quelques lignes qui suivent veulent témoigner du travail considérable fourni par ce groupe pour réaliser le « Livre historique de Saint-Rémi 1830-2005 ».

Le livre présente 13 chapitres : les origines, l’historique de Saint-Rémi, ceux et celles qui ont laissé leur marque, l’église et la religion, l’éducation, les industries et les commerces, les associations et les sports, l’agriculture, le cahier des photos souvenir, les familles (plus de 240), les associations, les commerces et les services communautaires.

« La parution de ce livre est la concrétisation d’un rêve qui m’était cher depuis plusieurs années ». Jean-Guy Ostiguy, l’initiateur de ce projet, formule ainsi sa volonté de fournir aux gens de Saint-Rémi un document qui conservera un bout de leur histoire.

La première démarche a été de présenter à l’hôtel de ville les éléments du projet. Une acceptation de principe fut alors obtenue. Ensuite, il a fallu trouver des collaborateurs. Une annonce a été passée dans le journal local demandant aux personnes intéressées de préciser leur force et le rôle qu'ils pourraient jouer dans cette équipe. Vingt-quatre personnes ont répondu à ce premier appel. Certaines se retireront et d’autres s’ajouteront dans les semaines suivantes.

En juin 2003, un comité sera formé. Il aura pour tâche de définir une façon de travailler, de déterminer le rôle de chacun des membres, de préciser le type de document à produire ainsi que d'organiser la recherche des informations sur les volets historiques à toucher. De plus, une équipe verra à solliciter les familles et les commerces en vue de l'écriture et de l’illustration (photos) de leur histoire ainsi qu'à récupérer le coût de leurs pages achetées dans le livre.

Faisant suite à une demande du comité, la ville accordera une subvention de 3000 $ et prêtera une salle de réunion pour les différentes rencontres.

À partir de ce moment commencera un long travail de la part de chacun : écriture des parties historiques, recherches, documentations, sollicitations auprès des familles et commerces, récupération de photos anciennes et traitement informatisé de ces photos. Des collaborateurs s’ajouteront pour saisir les textes, les reformuler parfois et assurer les corrections nécessaires.

Finalement débutera le long travail de montage et de mise en page. Il faudra déterminer les chapitres, l’organisation de l’information, faire une dernière révision et correction des textes. Enfin, une vérification et une validation de la version finale auprès des familles et commerces concernés seront effectuées. Tout sera fait à Saint-Rémi sauf l’infographie, la production des films et la reliure qui seront confiées à l’extérieur.

Que de travail accompli! Plus de 340 familles et commerces ont été rejoints. Des rencontres ont eu lieu à l'occasion avec les familles pour élaborer et structurer les textes. La quantité de travail fut éreintante mais l’équipe a tenu bon.

En mai 2006, 450 volumes ont été produits pour ce tirage. Les quelques volumes qui n’étaient pas déjà vendus se sont envolés la journée même.

Le comité du livre historique de Saint-Rémi

Carmen Riendeau, Yves Yelle, Thérèse Éva Boyer, Jean-Guy Ostiguy, Diane Moreau Soucy, Maurice Létourneau.

Deuxième rangée :

Maurice Monière, Diane Gaumond Caron, Michel Lacaille, Gilles Daoust, Jean-Louis St-Marseille, Gaétan Prud’homme, Jacinthe Trudel

(Photo Louise Raymond)

4. Probité intellectuelle

4.1 Le membre bénévole prend soin de ne jamais véhiculer d’informations historiques erronées. Il vérifie au préalable ses connaissances auprès de sources fiables. En cas de publication d’une information incorrecte, le membre bénévole se fait un devoir de faire paraître rapidement un « errata » afin de corriger la situation.

4.2 Le membre bénévole rejette le plagiat, il respecte en tout temps les droits d’auteur et la propriété intellectuelle. Il indique clairement l’origine des citations ainsi que toutes les sources de ses informations. Il mentionne également la collaboration de collègues s’il y a lieu.

5. Le respect des lieux et des biens

5.1

Le membre ne doit jamais confondre les biens de la SHLM avec les siens. Le membre traite avec le plus grand soin les lieux et les instruments de travail (mobilier, ordinateur, microfilm, documents d’archives, photographies, livres etc.) mis à sa disposition. Il évite d’endommager et d’annoter les livres, documents, photographies ou toutes autres sources d’information utilisées. Le membre s’engage à signaler tout dommage subi ou encore la disparition d’un livre ou d’un document.

5.2

Les instruments de travail mis à la disposition des membres sont la propriété de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ou de la ville de La Prairie. À moins d’une autorisation exceptionnelle du conseil d’administration, ces instruments de travail doivent en tout temps demeurer à l’intérieur des locaux de la SHLM.

6. Représentation

À moins d’une autorisation préalable du président de la SHLM, le conseil d’administration est seul autorisé à émettre auprès du grand public et des organismes alliés à la SHLM des avis ou opinions qui concernent la mission et les politiques de la SHLM. Le membre évitera donc d’exprimer en public des opinions susceptibles de laisser croire qu’il s’agit là d’un point de vue officiel de la SHLM.

7. Sanction

Toute contravention à ce code d’éthique pourra être portée par écrit à l’attention du conseil d’administration de la SHLM. Le membre concerné pourra se faire entendre et les allégations seront susceptibles d’une sanction. Toute sanction imposée doit être écrite et motivée.

Pour être opposable à un membre de la SHLM, le présent code d’éthique doit avoir été signé par lui.

Bonjour chers membres.

Je vous souhaite une Bonne Année, santé et prospérité pour 2007. Je tiens à remercier le conseil municipal de La Prairie qui a renouvelé son octroi pour 2007.

Votre conseil d'administration vous présente le code d'éthique de la S.H.L.M. que vous pourrez lire dans ce bulletin. N'oubliez pas votre renouvellement de la carte de membre pour la nouvelle saison. De beaux projets sont en voie de se réaliser au cours des prochains mois et ce grâce à la participation de bénévoles qui croient à la mission de la Société et aux objectifs que votre conseil s'est fixé. Il y a toujours quelque chose à faire et si vous avez un peu de temps à donner à votre Société, n'hésitez pas. En terminant, ne manquez pas la prochaine conférence de Madame Bérubé le 16 janvier. Au plaisir de vous y rencontrer.

par Madame Marielle Bérubé

Le mardi, 16 janvier 2007 à 19 h 30

Objectifs pour 2007

À la SHLM de nombreux objectifs sont mis de l’avant pour l’année 2007 qui s’amorce, citons ici quelques exemples :

· Sessions de formation en gestion pour les membres du c.a.

· Multiplier les demandes de subventions pour s’assurer d’un traitement professionnel de nos archives.

· Élargir l’utilisation d’Archi-log dans nos opérations internes.

· Accorder plus d’espace dans la bibliothèque aux répertoires et documents consacrés à la généalogie.

· Renouvellement de notre parc d’ordinateurs.

· Favoriser la publication de résultats de travaux sur l’histoire de La Prairie.

Code d’éthique et règlements

Vous trouverez dans ces pages la version actuelle du nouveau code d’éthique de la SHLM. Ce code d’éthique a été rédigé par un comité composé des membres du c.a. ainsi que des personnes suivantes :

Marcel Myre, généalogiste et auteur

Maurice Brossard, membre de la SHLM

Denis Hardy, deuxième vice-président à la Fédération des sociétés d’histoire du Québec.

Ces mêmes personnes travaillent actuellement à la refonte de nos règlements afin de les rendre plus précis et mieux adaptés aux nouvelles situations.

Les résultats de tous ces travaux seront présentés aux membres en règle lors de l’assemblée générale de mars 2007.

Omission

Dans la dernière parution du « Au jour le jour » nous vous soumettions la liste des responsables des comités pour l’année 2007. Nous avons omis d’indiquer que M. Jean L’Heureux est le responsable du Club de généalogie. Veuillez nous pardonner cet oubli. Le Club de généalogie se réunit tous les lundis en soirée. Soyez les bienvenus.

Aide financière

M. Laurent Blais, conseiller municipal pour le district Vieux La Prairie nous apprenait récemment que le conseil de ville a accepté de reconduire son aide financière à la SHLM pour l’année 2007. À cela s’ajoute l’entente avec la Bibliothèque municipale pour l’achat de livres dont nous avons la garde. Mille mercis aux gens du conseil municipal.

Carte de membre

Nous vous rappelons que suite à un règlement adopté par le c.a. vous devrez avoir renouvelé votre carte de membre avant le dernier jour de février 2007 pour pouvoir exercer votre droit de vote lors de l’assemblée générale de mars.

N’oubliez pas que la carte dite « de conjoints » est réservée à deux personnes qui habitent à la même adresse.

La SHLM est heureuse d’accueillir deux nouveaux membres :

Roland Grand’Maison 229

Marie-Claire Boyer 230

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Jean Joly, J.P. Yelle

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.