- Au jour le jour, avril 2007

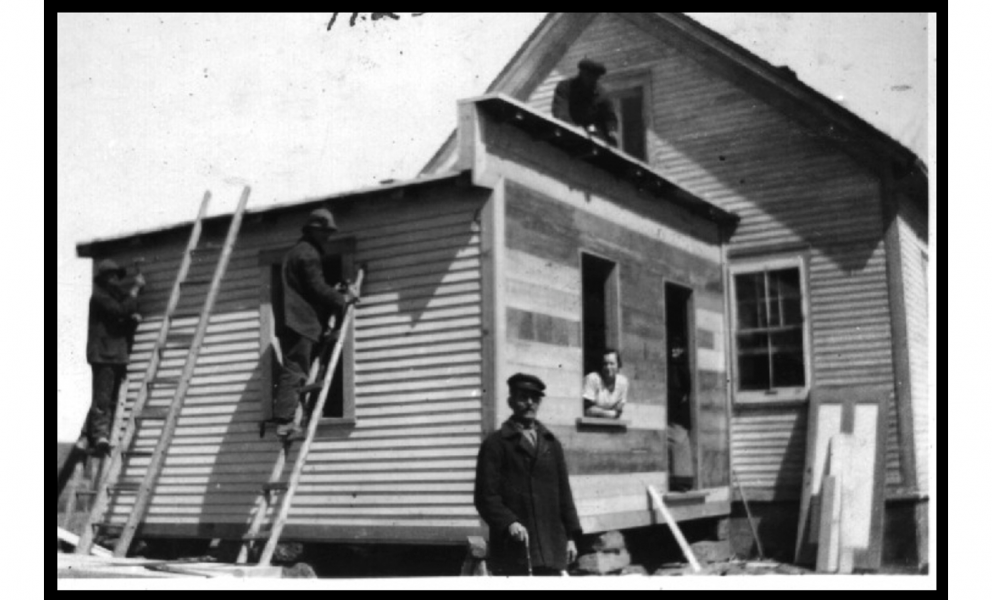

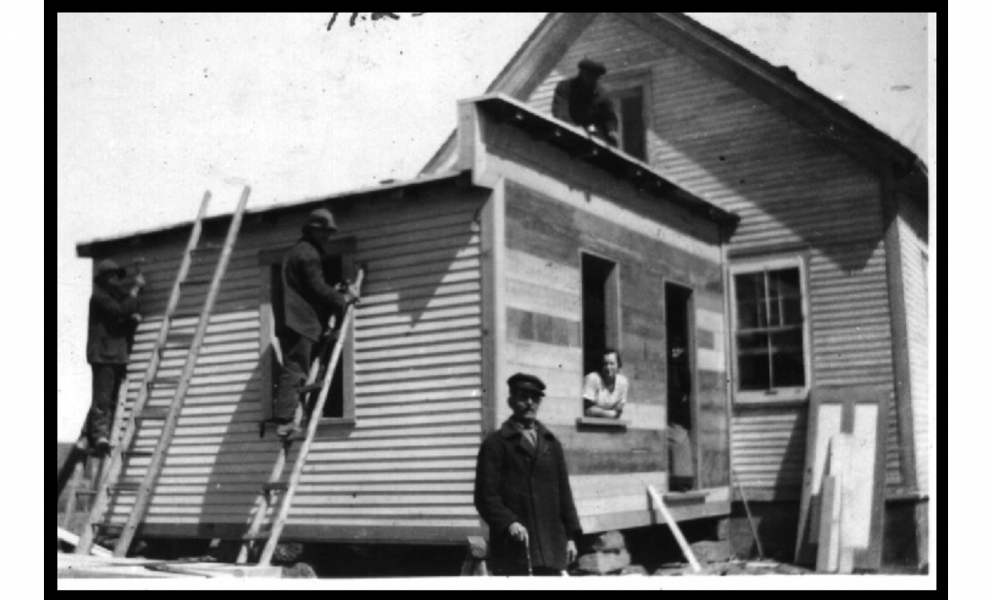

Des travaux du printemps (vers 1935)

L’eau ruisselle de partout et prend son cour, la terre se dégage lentement de son manteau blanc. Les coteaux sont brun foncé avec les clôtures encore couvertes de neige, le temps est proche de la plantation des pommes de terre. Le soleil étant de plus en plus fort, la terre s’assèche peu à peu. Isidore, un des voisins, est allé donner un coup de herse à son coteau. C’est alors que papa ira, une semaine plus tard, faire de même. Le coteau hersé une couple de fois à intervalles aura permis à la chaleur de pénétrer dans ce sol qui s’égoutte rapidement surtout à cause de son sol rocailleux qui retiendra la chaleur durant les nuits encore froides. La préparation pour la plantation : les engrais chimiques ont été livrés; une poche de plâtre pour saupoudrer les patates coupées; les patates coupées en deux, trois, quatre morceaux suivant les germes qui sont d’un bleu mauve en conservant un minimum de 2 à 3 germes par morceau. Ces patates coupées seront déposées dans des chaudières, des boites ou des paniers et saupoudrées de plâtre pour assécher la coupe.

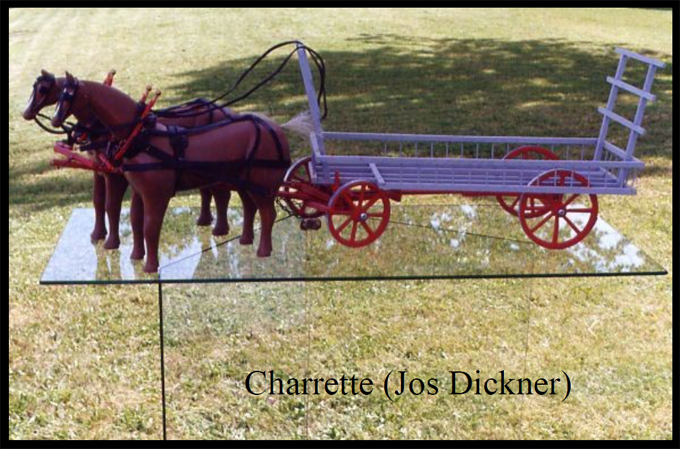

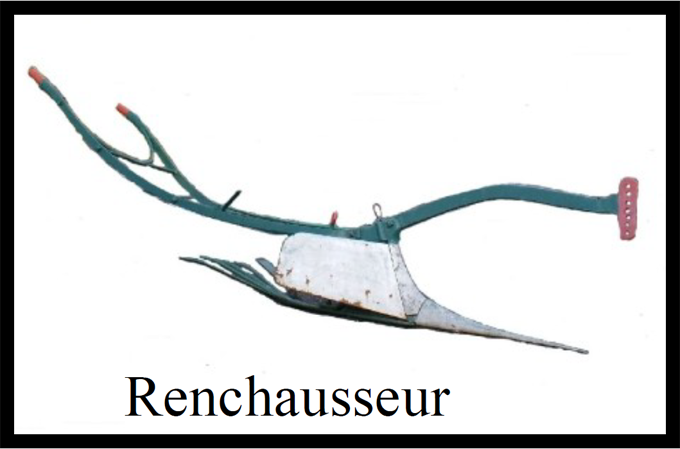

Et voilà, demain tout est prêt : la « wagin » (charrette) est chargée de 10 sacs d’engrais chimique, les patates coupées, le renchausseur, la sillonneuse et le distributeur d’engrais.

Le tout attaché un derrière l’autre et voilà la caravane partie pour le coteau. Chemin faisant, nous passons par le coteau de l’érable. Ce terrain qui n’est pas défriché sert de pâturage pour les animaux, l’été. Sur ce terrain, presque au centre, un immense érable qui servira de parasol à l’été. Voilà le coteau de l’érable. Rendu à ce point, la caravane s’arrête, les chevaux s’enfoncent dans la boue. – « Est-ce qu’on pourra se rendre? » – les roues de métal des voitures sont enlisées dans 12 pouces de vase. Les hommes et les semeurs descendent pour alléger la charge et pousser sur le voyage. Les chevaux reprennent de peine et de misère à avancer. Papa les dirige en faisant attention pour ne pas que les chevaux se cramponnent car ils sont ferrés des fers d’hiver c’est-à-dire pour la glace.

Rendus sur place, l’on changera les attelages des chevaux : un sur la sillonneuse, l’autre sur le renchausseur et voilà, c’est parti. Papa verse un sac ou deux d’engrais dans la sillonneuse, puis ce sera le départ. Le sillon sera le plus droit possible, papa a un oeil très précis pour ce travail. La distance entre les sillons sera guidée par la roue qui suivra le premier sillon, ainsi tous les sillons seront parallèles. La plantation se fait en plaçant un germe entre chaque longueur de bottes ou de chaussures, peu importe la grandeur de pointure, environ 12 à 15 pouces est la norme.

- Au jour le jour, avril 2007

Des travaux du printemps (vers 1935) (suite)

Le printemps avance.

Aujourd’hui on doit préparer la cabane aux poulets : un bon nettoyage; grattage du plancher; remplacer les vitres brisées; ajuster la porte, renchausser le tour avec de la paille; préparer la chaufferette à l’huile à lampe, plus tard ce sera une ampoule électrique sous un abat-jour de tôle. Papa est allé au village chercher cent poussins d’un jour, une boite de carton, environ 30 pouces par 30 pouces. Les poussins d’un jaune pâle sont très fringants. Ils sont très beaux. Ils resteront dans la maison, près du poêle à bois pendant quelques jours. Les enfants les plus jeunes vont jouer avec ces beaux petits poussins puis ils seront transportés dans la cabane à poulets. L’intérieur a été chaulé, donc c’est tout blanc. Une bonne couche de paille fine recouvre le plancher, un abreuvoir fait d’une assiette en tôle et une bouteille renversée et retenue à la bonne hauteur laissera descendre un peu d’eau à la fois. La surveillance est de rigueur durant les nuits froides ou les journées sombres. Ces poussins deviendront les poulettes de remplacement des poules de deux ans et les coqs deviendront des chapons que l’on engraissera pour la vente au marché. Sur les cent poussins, la proportion de coqs et de poules sera environ de cinquante, cinquante.

Avant que les animaux soient mis au pâturage, un après-midi, papa ira chercher au village ou chez un voisin le coupe-corne. Le taureau surtout, qui aura deux ans et sera de service, sera sorti de l’étable et attaché solidement au garde grain, dans la batterie. Les deux cornes coupées, on profitera de l’occasion pour lui mettre un anneau en cuivre au nez. Une queue de rat bien affûté servira d’outil pour lui percer la narine. L’anneau en place, on resserra la vis d’assemblage et ainsi on aura la possibilité de lui attacher des pièces de retenue, pour éviter ces escapades qui pourraient démolir les clôtures et barrières.

À cette époque, la maison est bien remplie. Quatre ou cinq enfants vont à l’école et autant sont à la maison. Tante Florentie viendra assez souvent passer deux à trois semaines pour aider maman dans les travaux de tissage ou de courtepointe ou simplement donner un peu de répit à maman. Avec toute cette marmaille à habiller et nourrir, juste la préparation des repas, les lessives, le reprisage etc. sans mécanisation, c’est une corvée énorme. Durant les grands froids de l’hiver, souvent est apparu au plafond des chambres du deuxième, le frimas blanc sur les têtes de clous. Les fenêtres sont chargées de glace, le chauffage du deuxième est fait par le tuyau du poêle et la montée de l’escalier. La chambre d’invité était la plupart du temps fermée et c’était comme une glacière mais dans le petit garde-robe sous les combles, une odeur de branche de cèdre se dégageait de cette petite pièce.

Le chauffage était au bois et au charbon. Le « coin à bois » était rempli toutes les semaines. C’était le travail du samedi. Le bois était dans la remise à bois, près de la grange. Très souvent, il fallait se faire un chemin à travers les bancs de neige, pelleter pour dégager la porte coulissante et, à l’aide du traîneau en bois, transporter les bûches et le bois fendu. À la maison, il devra être bien cordé pour en avoir pour la semaine. Après le souper vers les sept heures trente, papa prépare le poêle pour le charbon. Souvent l’on videra le tiroir rempli de cendre et après une bonne attisée, pour avoir une grosse braise, on versera une demi- chaudière de charbon dur. Ce charbon était entreposé dans la remise attachée à la maison, dans ce qu’on appelait le carré à charbon. Ce charbon dégageait des gaz, il fallait faire attention pour que ces gaz se dégagent dans la cheminée. Une fois bien rouge, une chaleur intense se faisait sentir. De temps à autre, le côté du poêle devenait rouge, et la peinture de la cloison à l’arrière du poêle faisait des cloches. À l’aide de torchons humides, on refroidissait la cloison. Maman avait toujours une crainte du feu dans le tuyau. Ce charbon gardait la chaleur toute la nuit, puis, le matin venu, l’on repartait le chauffage au bois pour la journée. Souventes fois nous avons dû défaire les tuyaux en hiver pour aller les nettoyer à l’extérieur car le carbone s’accumulait dans le tuyau, et si le feu prend dans le carbone, il y a risque d’incendie.

- Au jour le jour, mars 2007

Anecdotes de printemps

Mon frère, Laurent Yelle (1927-2006), dans ses dernières années de vie, avait commencé à rédiger ses souvenirs : trois cahiers écrits à la main relatent des anecdotes sur la ferme de nos parents, durant ses études puis durant sa vie professionnelle. Il voulait laisser à ses petits-enfants quelques souvenirs d’un passé qui était bien différent de la vie d’aujourd’hui. Diplômé de l’École du meuble de Montréal, il exerça le travail de décorateur ensemblier, c’est sans doute pour cela que l’on trouve des descriptions très détaillées. Ce sont donc quelques-uns de ces souvenirs de jeunesse issus de la ferme que je désire partager avec vous. Voici les premières pages de son texte.

Jean-Pierre Yelle

Un jour, papa me demande pour aller avec lui à la cabane à sucre chez grand-père. Très content, j’accepte. Mon père apporte avec lui une chaudière en métal, que l’on appelait chaudière à miel, à l’intérieur maman lui avait préparé de la nourriture c’est-à-dire des tranches de pain maison, un bon morceau de lard salé, des oeufs. Chaussés de bottes à l’épreuve de l’eau, nous partons remplacer oncle Henri qui fait bouillir depuis très tôt le matin. Le chemin, il n’y en a pas, simplement des pistes dans la neige que la poudrerie a remplies. La distance est un 30 arpents, plus qu’un mille. Arrivé sur les lieux de la vieille cabane, qui nous hantait l’été par les marmottes qui y prenaient place, s’échappent la fumée de bois et les vapeurs d’eau d’érable. À la porte, les seaux pour transporter l’eau ainsi que le joug; la porte baille, depuis les années et les intempéries, on ne pourrait lui en demander plus. À l’intérieur oncle Henri prépare du bois pour attiser le feu. Dans la grande panne, c’est le bruit du bouillonnement et l’odeur du sirop d’érable à plein nez; puis l’on brasse le liquide ambré, on enlève l’écume, l’on goutte avec une cuillère de bois, c’est délicieux.

À l’extérieur, les érables ont coulé beaucoup depuis la matinée, l’eau d’érable est claire et limpide. Comme l’érablière est très petite, la levée de l’eau se fait à la chaudière et au joug. Sur le côté de la cabane, une cordée de bois coupé en longueur de 2 à 3 pieds, bois ramassé au préalable d’arbres brisés par le vent ou arbres à moitié cotis. Ce bois a été préparé au godendard, à la sciotte avec son cadre de bois et à la hache.

Après 2 heures passées à la cabane, je reviens à la maison avec oncle Henri et c’est papa qui prendra la relève jusqu’à tard dans la soirée. Et c’est ainsi que l’on réussissait à faire quelques gallons de sirop, de la tire et du sucre du pays. Ceci se passait vers les années 1934-35. Les goutterelles en bois, les chalumeaux étaient fabriqués avec des branches de sureau évidées.

Papa me raconta un jour, qu’il existait des joueurs de tours qui visitaient, à l’occasion, les cabanes à sucre, la nuit entre la relève. Ceux-ci ramassaient de l’écorce de bois de plomb (arbre qui poussait dans la forêt) et en laissait tomber dans le sirop presque fini, ceci était un laxatif assez puissant que celui qui en avait ingurgité n’avait pas le temps de se trouver un endroit propice pour la chose.

- Au jour le jour, mars 2007

Anecdotes de printemps (suite)

Restons un peu dans les travaux de printemps. À partir du mercredi des cendres, c’était le carême, avec deux ou trois jours « maigres » par semaine. Manger des fèves sans lard, des omelettes, de la sauce au blé d’inde, de la sauce aux tomates, quelques fois, du poisson, on n’était pas pêcheur. Et le climat ne s’y prêtait pas. Dire que le Vatican voulait faire fonctionner ses marchés de poissons dont il avait des intérêts. Et dire que nous, du continent nord-américain, on s’y soumettait, qui aurait pu aller faire son marché à Marseille ou en Méditerranée? Enfin durant ce carême au début, papa partait le matin avec sécateur et scie pour tailler les pommiers. Et il avait un sens de l’observation et une connaissance dans cette taille qui durait une bonne dizaine de jours.

Puis ensuite, il fallait scier le bois de chauffage, une quantité de troncs d’arbres avaient été coupés durant l’hiver et amenés par les chevaux et « sleigh » pour la provision de l’année suivante. Donc la journée qui était clémente, on allait chercher, avec les chevaux, la scie ronde à Joseph, l’engin stationnaire à un piston, l’eau pour l’engin, la gazoline etc. Un coup de lime à la scie pour lui rafraîchir les dents, la courroie en cuir en place et c’est prêt. Les voisins s’entraident, on s’échangeait des journées. Environ quatre hommes sont à la tâche car c’est pas évident que le travail est facile : une bille un peu cornue va coincer la lame, on doit reculer et recommencer; les grosses billes, on doit les retourner sur place sans qu’elles tombent. Des fois ce sera trois à quatre reprises pour enlever une tranche de 14 à 16 pouces. Le bois est vert et très lourd. Un homme se tient à la scie, un autre pour dégager les billes sciées, les deux autres soutiendront les grandes pièces et ensuite iront dégager les suivantes. C’est une dure journée de travail et c’est le carême. Plus tard, il faudra fendre tout ce bois avec la hache, un coin de fer et une masse en bois : du travail à faire avant les semences.

Entre-temps, l’étable se remplit de jeunes veaux. À cette période, en ce temps-là, l’étable est petite et basse, la porte laisse à peine passer un cheval. Les deux chevaux sont Corneille et Bayard (on dirait une étable qui a une prédilection pour les lettres!), il y a un taureau, sept vaches et deux taures. Près de la porte, il y a une fenêtre à quatre carreaux, puis une autre fenêtre à petits carreaux sur pentures qui servira à sortir le fumier en saison propice, par temps froid, ce sera par la porte. Les planchers de l’étable sont en madriers de bois, que l’on remplace à l’occasion (quel travail et quelle odeur!). Près de la porte on trouve un demi-baril en bois et la pompe « à bras » pour l’eau. Au-dessus, au mur, des crochets avec chaudières en métal, une étrille, une brosse, puis divers attelages en cuir répondant aux divers besoins. À cette période où l’électricité n’était pas là, tous les travaux de fin de journée se font au fanal. Ce qui veut dire que pour soigner les animaux, c’est dans la noirceur, avec la fourche, que l’on ira chercher le foin, la paille, le blé d’inde séché souvent rempli de rats et de souris.

Durant cette période printanière, l’on procédera à la tonte des animaux avec un rasoir mécanique, un jeune pour tourner la manivelle, ce rasoir est mû par un système d’engrenage monté sur un trépied avec câble flexible dans lequel tourne une chaîne. Celle -ci sera attaché au rasoir qui sera huilé fréquemment et que l’on fera affûter une fois l’an. Un pied sur la base pour retenir le trépied en place et puis l’on tourne la manivelle tantôt avec la main droite, tantôt avec la main gauche et l’on entend le ronronnement de l’engrenage. Ceci durera de 3 à 4 jours pour nettoyer les bêtes de leur toison d’hiver et de leurs croûtes.

à suivre …..