Au jour le jour, octobre 2007

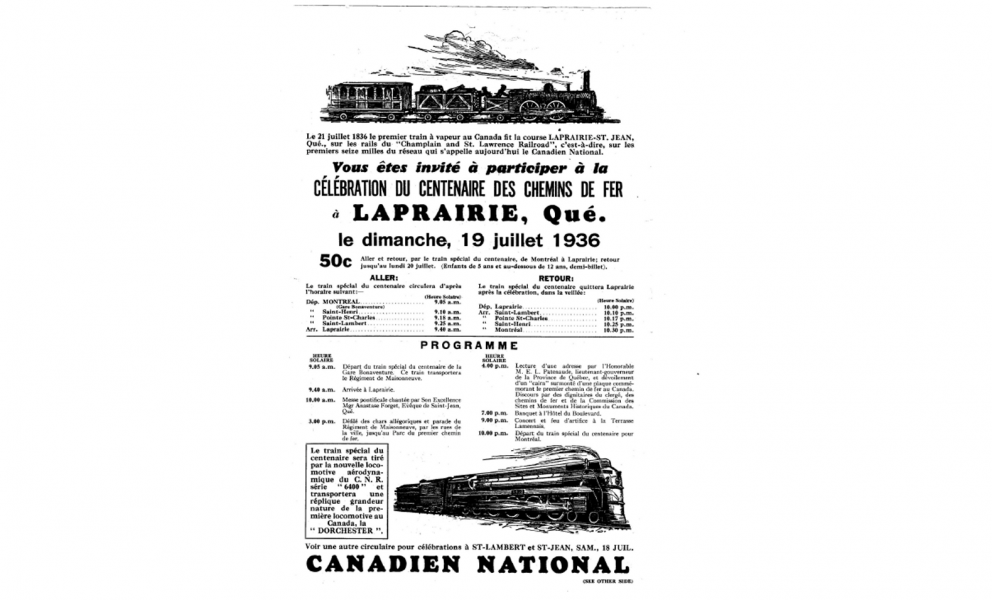

Dans le cadre de notre exposition sur « Les chemins de fer dans la MRC de Roussillon », au début de l’été 2007 l’un de nos membres M. André Montpetit, numismate et philatéliste, faisait don à la SHLM de trois pièces de monnaie commémorant en 1986 le 150e anniversaire du premier chemin de fer au Canada entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est important que nous puissions documenter ces artefacts avant de les inclure dans notre collection.

Or l’origine et l’émission de ces « dollars de commerce » suscitaient de nombreuses questions. Avec la permission des auteurs, nous reproduisons ici intégralement le texte du catalogue : Les jetons municipaux du Québec par MM. Jocelyn Roy et Yvon Marquis – Les Éditions Numispro – C.P. Le Bic Qc – G0L 1B0.

« C’est pour commémorer le 150e anniversaire du voyage inaugural du premier train de passagers au Canada (le 21 juillet 1836) entre La Prairie et St-Jean-sur-Richelieu (une distance de 16 milles), que cette pièce fut commandée par le Comité des Fêtes du 150e auprès de la Monnaie royale canadienne, en 1986. L’avers montre une reproduction de la première locomotive canadienne (La Dorchester) avec le nom Canada en haut de la pièce. La valeur, 5 dollars est sous la locomotive. Le nom des deux villes est au bas ainsi que l’inscription « $5 valide until Sept 1st. 1986 – $5 valide jusqu’au 1er. Sept. 1986 » On notera l’erreur dans le mot anglais valide qui est écrit avec un e à la fin (au lieu de valid). Le revers présente le portrait de Robert Stephenson qui construisit La Dorchester (sa 127e locomotive) dans son usine de Newcastle-on-Tyne en Angleterre.

Cette émission est fortement questionnée pour ne pas dire contestée par plusieurs collectionneurs, car les pièces ne furent jamais émises pour circulation. En effet, en raison de l’erreur dans le texte anglais les pièces furent retenues.

Les plans initiaux prévoyaient offrir les pièces par ensembles de trois (bronze, cuivre naturel, cuivre antique) présentées dans un écrin au coût de $20. On avait également prévu offrir une pièce en argent au coût de $34. Les pièces devaient être offertes en vente uniquement à la Banque Royale des deux villes. Seulement quelques ensembles auraient été vendus car la distribution fut arrêtée lorsqu’on découvrit l’erreur. Mais y aurait-il une autre raison à ce retrait? Des recherches ont démontré que Via Rail fut contacté par le promoteur du projet mais refusa d’y participer. Le promoteur a-t-il été contraint de retirer les pièces par Via?

Sinon, pourquoi ne pas avoir demandé à la Monnaie royale de corriger l’erreur et de frapper de nouvelles pièces? Se pourrait-il que l’erreur venait du dessin soumis, d’où l’obligation pour les émetteurs de payer pour la fabrication d’une nouvelle matrice sans erreur? (ce qui aurait réduit de beaucoup les profits potentiels). Et avec une valeur de $5 (élevée pour l’époque) combien de pièces avait-on initialement pensé frapper? (Selon certaines sources la Monnaie royale aurait émis 20,000 ensembles). Ce sont là des questions qui sont encore sans réponses.

*Il y aurait eu également 5 pièces de frappées en or et 1 en platine. »

La maison Moquin a été démolie par une pelle mécanique au matin du vendredi 14 septembre 2007.

M. Toussaint Moquin avait vendu sa maison sise au 1125 Chemin de Saint-Jean à La Prairie. Située dans un secteur zoné « commercial » il était certain que la bâtisse allait disparaître.

Or cette maison avait plus de 150 ans et constituait un joyau du patrimoine architectural de La Prairie. Construite en 1856 par Ambroise Hébert sur une terre de 50 arpents qu’il avait héritée de ses parents (Joseph Hébert et Marie-Josèphe Bauzette) elle fut plus tard cédée à son beau fils Alexis Moquin. Depuis, la maison avait toujours été la propriété de la famille Moquin. « La maison aurait été construite avec trois rangs de brique américaine transportée par chemin de fer ou avec de la brique provenant de la briqueterie Coupal-Lareine à La Tortue. Il existe une autre maison de même type et de la même époque sise au 1215 Chemin de Saint-Jean (Centre chiropratique Guy Briand). » Il est à espérer que cette dernière ne subisse pas un jour le même sort.

Suite à la destruction de l’édifice nous avons recueilli quelques briques et du mortier. Des analyses de ces artefacts pourraient ultérieurement nous fournir des indices sur la provenance de la brique.

Fidèle à sa mission la SHLM a écrit une lettre au conseil municipal dont nous publions ici l’essentiel du contenu :

« Face à cette menace évidente il existerait plusieurs solutions. D’abord le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de ce secteur autorise-t-il une telle démolition? Le permis de démolition dans une telle zone ne doit-il pas être approuvé par le comité d’urbanisme? Ce dernier pourrait au minimum exiger qu’un relevé métrique et architectural soit effectué avant la démolition.

Bien sûr il eut été possible que la municipalité, dans un souci de protection du patrimoine bâti, demande au Ministère de la culture et des communications un classement du bâtiment. Certes il est trop tard pour poser un tel geste. À défaut de ce faire, le conseil municipal pourrait citer l’édifice à titre de monument historique. Nous reconnaissons que cette solution n’est pas intéressante tant pour le propriétaire actuel que pour l’acheteur.

Pourquoi alors ne pas songer à préparer l’avenir car d’autres bâtiments patrimoniaux de La Prairie seront menacés par ce qu’il est convenu d’appeler le « progrès ».

Compte tenu de sa mission, la SHLM croit qu’il est toujours temps à La Prairie de développer l’art de conserver le patrimoine bâti situé à l’extérieur de l’arrondissement historique. C’est pourquoi la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine se permet de suggérer aux élus municipaux l’adoption des mesures suivantes, en collaboration avec les propriétaires concernés :

1. Procéder à un inventaire exhaustif et documenté des constructions à valeur patrimoniale situées à l’extérieur de l’arrondissement historique.

2. Mettre en place et intégrer dans le PIIA des mécanismes sévères de protection des édifices ainsi reconnus.

3. Prévoir des budgets pour l’aide à la conservation et à la restauration de ces bâtisses.

4. Informer la population de La Prairie de l’existence de ces maisons et des mesures prises pour les protéger.

La SHLM souhaite non seulement la mise en place de ces mesures, elle offre son appui inconditionnel et ses ressources pour faciliter leur élaboration.

Conscients d’oeuvrer pour le mieux être des générations futures, soyez assurée de notre pleine et entière collaboration dans ce domaine. »

Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse de la part de la municipalité.

Compte tenu des pressions énormes que le « progrès et le développement économique » font subir au patrimoine bâti il est à craindre que d’autres édifices anciens soient ainsi menacés dans un avenir plus ou moins rapproché. Malgré une certaine culture du secret, nous devons demeurer vigilants afin d’éviter que le pic du démolisseur sape à nouveau dans un joyau de notre identité culturelle.

En lisant une première fois le texte qui précède nous avons cru à tort que l’expression « Comité des fêtes du 150e » désignait le comité « La Prairie en fête » créé expressément pour commémorer le 150e anniversaire du chemin de fer à La Prairie. Or M. André Taillon, le président de « La Prairie en fête » en 1986 nous a répondu en ces termes au sujet de la commande des pièces de monnaie :

« […] Je suspecte encore Via Rail qui était vraiment dans le coup. Cependant les gens impliqués dans ce dossier, malgré leur ouverture, ont toujours voulu garder l’initiative.

Deux autres partenaires auraient pu agir dans ce domaine : le Musée ferroviaire de St-Constant et la ville de St-Jean. Les gens du musée, plus transparents, n’ont jamais fait allusion aux pièces. Du côté de St-Jean, je serais fort surpris. Quand nous avons fait des rencontres de planification pour les festivités, la ville était représentée par un « junior » et leur planification portait beaucoup plus sur l’animation populaire, ce qui était bien cependant.

Je me souviens aussi qu’à la conférence de presse conjointe, de toutes les parties impliqués lors du lancement du programme des Fêtes, (La Prairie, St-Jean, le Musée de St-Constant, etc.) le personnage vedette était Laurence Hannigan, le président du C.A. de Via Rail, ce qui indique un haut degré d'implication de cet organisme. […] »

Or nous avons retracé un carton d’invitation au lancement d’une pièce de monnaie qui indique clairement que c’est la Corporation du 150e anniversaire du Premier Chemin de fer de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a eu l’idée de faire frapper des pièces commémoratives pour célébrer d’une façon particulière l’avènement du train au Canada.

Or nous soupçonnons que les gens de La Prairie ignoraient tout de cette démarche et qu'ils ont tout simplement décidé de « bouder » l'invitation d'assister au lancement des pièces de monnaie à Saint-Jean.

Plusieurs questions demeurent malgré tout sans réponse. Nous poursuivons notre enquête avec l’intention de vous en dire davantage dans une prochaine édition…

Mille mercis à M. André Montpetit pour sa précieuse collaboration.

Le 21 octobre au restaurant le vieux fort

35 $ par personne

Soyez de la fête…

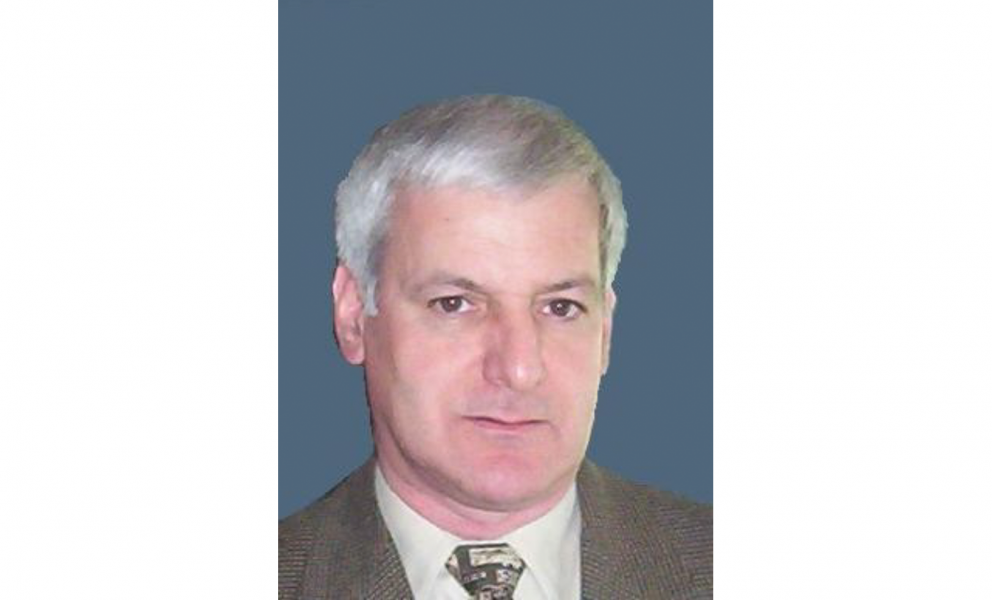

M. Yves Duclos, un membre fondateur, viendra nous raconter les débuts de la Société d’histoire.

Le mardi 16 octobre, à 19 h 30

par Michel Barbeau

Même si Pierre Boucher affirmait que le climat de la Nouvelle-France était meilleur qu’en France et qu’il y avait moins de maladie, il n’en demeure pas moins que pendant toute la période du régime français des épidémies ont frappées la colonie et ont été responsables de plusieurs mortalités. 75% à 80% de la population amérindienne a été décimée par les épidémies. Souvent un passager sur trois des bateaux amenant des colons en Nouvelle- France mourrait durant la traversée. Ce sont là quelques aspects des épidémies qui seront abordés durant la conférence.

Nos conférences se donnent à l’étage du Vieux Marché au 249, rue Sainte-Marie dans le Vieux La Prairie. Entrée : 3 $ pour les non-membres.

Informations au 450-659-1393

De Farnsworth à Phaneuf

Dans le cadre de la conférence de septembre M. Jean-Marc Phaneuf est venu nous raconter les mésaventures de son ancêtre Mathias Farnsworth qui fut fait prisonnier par les Iroquois à Groton au Massachusetts en août 1704.

Après deux années passées dans la mission de Sault-aux-Récollets, le sulpicien Vachon de Belmont racheta la liberté de Mathias. Avec le temps Farnsworth est devenu Fanef ou Phaneuf. L’ancêtre Mathias épousa Catherine Charpentier à Rivière-des-Prairies le 2 octobre 1713. Le couple aura 9 enfants.

Le langage réduit des acronymes

Les acronymes accélèrent les communications et les bénévoles de la SHLM les utilisent régulièrement. L’exemple qui suit démontre clairement qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Afin de réaliser sa mission la SHLM oeuvre en collaboration avec de nombreux organismes dont le MCCQ, la MRC, le CLD, le CRÉ, le CMCC et le RAQ. Elle offre à l’occasion son aide à l’APMAQ et est membre de la FSHQ, de la FQSG et de l’AAQ. La recherche en généalogie profite de nombreuses sources dont les répertoires BMS, le PRDH et le RAB du PRDH.

Nos archives sont traitées à l’aide d’Ar-chi-log en conformité avec les RDDA alors que les microfilms des journaux anciens sont produits par SOCAMI. Votre C.A. produit des ODJ et des PV et doit tenir compte des DAS dans la rétribution de ses employés.

Nouveaux membres

La SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à un nouveau membre : Alexandre Colas

Photo souvenir

Cette photo fut prise le 18 mai dernier à l’occasion de la visite de Mme Christine Saint-Pierre, ministre de la culture, des communications et de la condition féminine.

Plaques commémoratives

Une première plaque a été installée à l’entrée du Vieux Marché. Les autres suivront en octobre. Une cérémonie officielle de dévoilement aura lieu dans l’après-midi du 21 octobre.

Enfouissement des fils

Le projet d’enfouissement des fils dans le secteur Vieux La Prairie a été reporté au printemps 2008.

La Société d’histoire prépare déjà sa vente annuelle de livres usagés. Il s’agit pour nous d’une source de financement appréciable.

Si vous possédez des livres usagés en bon état dont vous souhaitez vous défaire, n’hésitez pas à venir nous les porter au Vieux Marché.

Téléphone : 450-659-1393

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages,

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du conte-nu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

On entre dans une association pour en augmenter la valeur, le nombre, le prestige et la force.

Laure Gaudreault

Au jour le jour, septembre 2007

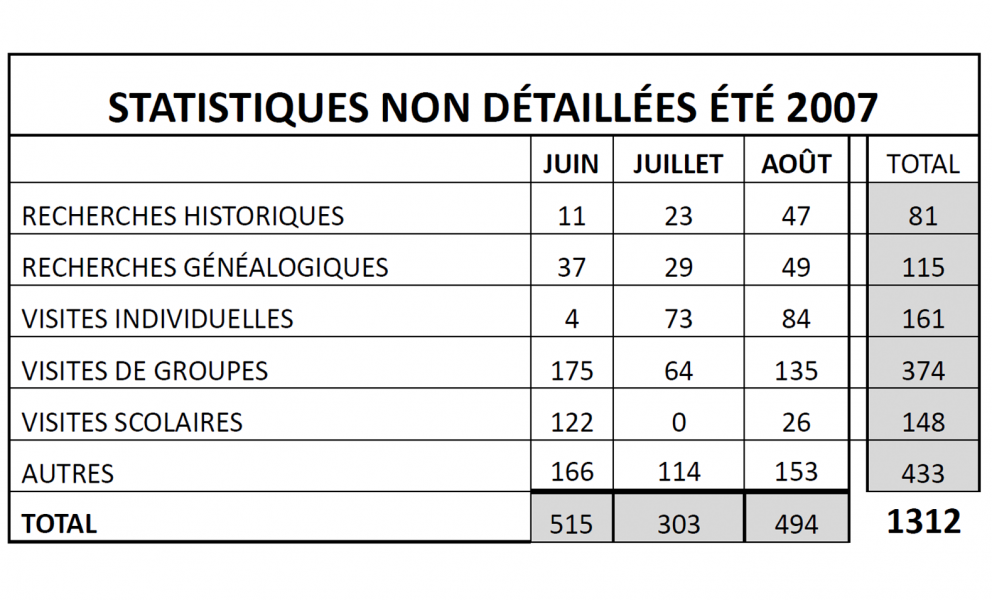

Malgré certaines limites les statistiques demeurent pour un organisme comme le nôtre un outil précieux pour l’amélioration des services et l’ajustement de certaines pratiques. Ces chiffres nous permettent également de justifier nos demandes d’aide financière. Nous vous proposons ici quelques statistiques de fréquentation de nos locaux pour les mois de juin, juillet et août 2007 :

Quelques conclusions s’imposent d’emblée :

1. Les chercheurs se font moins nombreux en juin et juillet, période des vacances.

2. Sous la rubrique « autres » le grand nombre de juin est justifié en partie par la fréquentation lors de la journée de la vente de livres usagés.

3. La visite scolaire d’août s’explique par la venue d’un groupe de l’extérieur du Québec.

4. Si l’on exclut les visites scolaires du tableau, août demeure le mois le plus achalandé.

Libre à vous de tirer votre propre bilan !

1. 18 septembre 2007 : Jean-Marc Phaneuf.

« Quand les gouvernements payaient les Amérindiens pour enlever des femmes et des enfants. »

Au début du XVIIIe siècle, les gouvernements (français et anglais) payaient les Amérindiens pour scalper leurs ennemis. C’est aussi à cette époque que l’on enlevait des enfants pour les revendre aux plus offrants. Cette conférence lèvera le voile sur une page de notre histoire escamotée dans nos manuels scolaires. La conférence abordera les thèmes suivants : la guerre coloniale, les catégories d’esclaves, l’implication des gouvernements dans la chasse aux captifs et la perception historique de la notion du bon et du méchant.

2. 16 octobre 2007 : Michel Barbeau

« Les grandes épidémies »

Même si Pierre Boucher affirmait que le climat de la Nouvelle-France était meilleur qu’en France et qu’il y avait moins de maladie, il n’en demeure pas moins que pendant toute la période du régime français des épidémies ont frappées la colonie et ont été responsables de plusieurs mortalités. 75% à 80% de la population amérindienne a été décimée par les épidémies. Souvent un passager sur trois des bateaux amenant des colons en Nouvelle-France mourait durant la traversée. Ce sont là quelques aspects des épidémies qui seront abordés durant la conférence.

3. 20 novembre 2007 : Gilles Bachand

« Il faut passer la mer »

Cette conférence se penche sur les conditions vécues par nos ancêtres au cours de la traversée vers la Nouvelle-France. Dans un premier temps les sujets suivants seront abordés : certains lieux d’embarquement, ceux qui sont venus, le recrutement, le « rôle » des passagers. Suivront le navire et sa description, de même que les structures et mâtures les plus courantes à l’époque. N’oublions que ce navire servait à la fois de transport, de logis, d’hôpital et même de prison ou encore à faire la guerre, aussi malheureusement il devenait le cercueil de quelques-uns.

Suivra un aperçu de la vie à bord : l’horaire, les corvées, les récréations, les règlements, la nourriture et la discipline. Nous aurons également un aperçu des problèmes que posait la navigation sur mer au 17e siècle.

4. 15 janvier 2008 : Claude Martel

« Les chemins de fer du comté de La Prairie »

Cette conférence sur les chemins de fer du comté de La Prairie présentera l’historique des chacun des chemins de fer suivants : C&ST.L, M&NY, M&CJ, A?NW, LSTL&PL, SW, NJ. Pour chacun de ces réseaux on en expliquera l’origine, les besoins qu’ils comblaient ainsi que les gares qui les desservaient. Le tout sera accompagné de cartes, d’anciens horaires et de photographies.

5. 19 février 2008 : Philippe Charland

« Les Abénaquis dans la toponymie »

Cette présentation se veut une définition et une reconstruction de l'espace territorial du nord-est américain qu'est le Québec, à travers le médium de la toponymie, plus précisément à travers la toponymie « abénakise ». En utilisant cette avenue, il nous sera possible de revisiter notre propre espace de vie en y voyant les couches sous-jacentes qui le constituent. La carte du Wabanaki, maintenant disparue sous celle du Québec, nous permettra de voir notre monde à la manière abénakise et d'évaluer ce qui en reste. C'est donc à la résurgence d'un territoire disparu, sa définition, sa localisation et aussi à travers notre propre histoire que nous pourrons apprécier ce voyage dans le temps.

6. 15 avril 2008 : Jean-Pierre Yelle

« De Diel à Yelle »

À partir d'un ancêtre commun :

L’objectif de cette conférence est d’abord de situer Charles Diel dans son village de départ de Ste-Colombe en France. Nous ferons ensuite un survol des principaux lieux habités par les ancêtres au Québec depuis les origines jusqu’à aujourd’hui. Enfin nous examinerons la répartition actuelle des Diel ou Yelle en Amérique du nord.

7. 20 mai 2008 : Claude Deslandes, vétérinaire

« L’arrivée des animaux domestiques en Nouvelle-France »

On connaît beaucoup de choses sur les voyages des premiers Européens à avoir foulé le sol du nouveau continent, mais qu’en était-il des animaux que les explorateurs ont apportés avec eux aux XVIe et XVIIe siècle? Quelles furent les premières utilités du porc et du boeuf? Mis à part son existence bénéfique sur les navires infestés de vermine, le chat faisait-il vraiment partie de la famille de nos ancêtres? Un Iroquois sur un cheval, est-ce possible?

De quelle façon les races canadiennes de bovins, de chevaux et de poules pondeuses ont-elles vu le jour, et d’où proviennent ces chevaux laissés à eux-mêmes sur l’île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse ou encore sur les bancs sablonneux de la Caroline du Nord?

Autant de questions, autant de réponses.

Dimanche, 30 septembre 2007 de 9 h à 16 h

– Visite de l’exposition qui présente le rôle et l’évolution du chemin de fer dans la région.

– Visite guidée du Vieux-La Prairie comprenant une halte dans le jardin privé de Marcel et Marie Roy à 10 h et 14 h (annulée en cas de pluie)

Lieu : Musée du Vieux-Marché

249, rue Sainte-Marie

(450) 659-1393

Au cours de l’été 2007 la SHLM a su profiter de l’étroite et précieuse collaboration d’une belle équipe de quatre guides étudiants. Il s’agit de :

Olivier Jacques chef guide: DEC en entretien d’aéronef suivi d’un baccalauréat incomplet en génie mécanique. Après une année de travail dans le grand nord québécois il décide de se réorienter sur le plan professionnel en amorçant des études en administration.

Martine Veillette : DEC en arts et lettres profil arts d’interprétation. Début d’un certificat en théâtre … abandon. Réorientée vers un baccalauréat en animation et en recherche culturelle. Effectuera cette année un stage de 600 heures à la radio communautaire CIBL de Montréal. Souhaite travailler dans le domaine de l’animation médiatique.

Pierre-Marc Lanteigne: DEC en sciences humaines. Baccalauréat et maîtrise en sciences politiques. Termine une maîtrise en administration publique à l’ÉNAP. Souhaite travailler dans la fonction publique fédérale.

Jessica Mouton: Après un début d’études en techniques de services de garde, elle amorce cet automne un DEC en tourisme et hôtellerie.

Ensemble, ils ont réécrit et présenté avec succès l’animation « Marchez dans l’ombre du passé », reçu des visiteurs pour l’exposition sur les chemins de fer dans la MRC de Roussillon, fait de très nombreuses visites guidées, collaboré au projet du Grand circuit patrimonial de La Prairie, répondu à de multiples demandes ponctuelles concernant le tri de documents, la recherche en généalogie, la bibliothèque, les archives etc.

L’équipe a également produit un dépliant promotionnel expliquant la mission et les activités de la SHLM. Dépliant imprimé à quelques milliers d’exemplaires. Un second dépliant proposant un circuit à pied dans le Vieux La Prairie à travers douze maisons patrimoniales sera bientôt mis sous presse.

Bref un été rempli de complicité et de franche camaraderie où le travail a toujours été accompli avec empressement et compétence.

Bonjour chers membres.

Nous voilà déjà presque à la fin de l'été et je suis sûr que vos vacances se sont bien passées. Nous commençons la saison automnale avec les conférences, l'exposition sur les chemins de fer jusqu'à la fin de septembre et le brunch annuel qui aura lieu dimanche le 21 octobre pour souligner notre 35e anniversaire de fondation. Ce brunch sera suivi d'une courte réception au local de la SHLM.

Je profite donc de l'occasion pour vous inviter à réserver vos places ou d’organiser votre table en réservant auprès de Mme Édith Gagnon notre secrétaire coordonnatrice. Je tiens à souligner l'excellent travail que nos quatre guides ont accompli au cours de l'été sous la supervision de Mme Gagnon.

J'invite tous ceux et celles qui auraient des commentaires, informations, nouvelles et autres à nous les faire parvenir. Qui sait! Les membres de la Société pourraient tous en bénéficier.

Au plaisir de vous rencontrer au brunch ou avant.

Le mardi 18 septembre, à 19 h 30

Par Jean-Marc Phaneuf

Nouvel horaire d’automne

Afin de permettre à notre secrétaire-coordonnatrice de profiter de la première heure du matin pour avancer ses dossiers sans autre préoccupation, il a été convenu que dorénavant nos locaux seront ouverts aux membres à partir de 10 h les mardis, mercredis et jeudis.

Nouveaux membres

La SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres : Paul N. jr Hemingway, Claude Boyer, Élodie Brisson, Stéphane Tremblay, Josette Mercier, Céline Tremblay, Samuel Castonguay, Catherine Côté, Philippe Leblanc, Marichelle Robidoux et Sébastien Ratté.

Bourse de la MRC de Roussillon

La SHLM a reçu du Fonds culturel régional 2007 de la MRC de Roussillon une bourse de 2 475$ pour réaliser le Grand circuit patrimonial de La Prairie. L’objectif de ce projet d’u-e valeur totale de plus de 18 000$, est d’inventorier les maisons patrimoniales situées à l’extérieur de l’arrondissement historique créé en 1975. Cet inventaire permettra la publication d’un livret illustrant les plus belles demeures et suggérant aux citoyens de La Prairie un circuit à parcourir pour observer ces maisons.

Gala méritas

Fidèle à sa mission de sensibiliser les jeunes à l’importance de bien connaître l’histoire nationale et locale, la SHLM remettait le 8 juin dernier 6 prix d’excellence de 50$ aux élèves de 4e secondaire ayant obtenu les meilleurs résultats scolaire en histoire nationale. En plus de Réal Houde responsable du gala méritas et de René Jolicoeur président de la SHLM, on reconnaîtra sur la photo les six élèves méritants : Élodie Brisson, Samuel Castonguay, Catherine Côté, Philippe Leblanc, Sébastien Ratté et Marichelle Robidoux.

Dons et acquisitions

Don de Mme Lise Duclos « La descendance de Théophile Binette et Marcelline Guérin » 465 pages avec un index onomastique à la fin.

M. Alain Maurais nous a laissé une copie numérisée de sa collection de cartes postales sur La Prairie ainsi qu’une copie de l’affiche du centenaire du train 1836-1936.

M. Jean Laprotte : 2 illustrations de Jacques de la Ferté abbé de la Madeleine 1580-1660.

M. Laurent Houde a rassemblé une solide documentation sur le restaurant « Au Vieux Fort » pour en faire un document d’une soixantaine de page comprenant des cartes de la collection privée de M. Duclos (l’ancien propriétaire du restaurant) ainsi qu’une très belle photo aérienne. Ce document a été remis à la SHLM.

M. Lussier : photocopie d’une photo aérienne de La Prairie en 1961.M. André Montpetit : 3 pièces de monnaie commémoratives du 150e anniversaire du train La Prairie-Saint-Jean 1836-1986 : cuivre, cuivre antique et bronze ainsi qu’un pli postal premier jour.

Le dimanche 21 octobre à midi Au Vieux Fort

Réservation au 450-659-1393

35$ par personne

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages,

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, juin 2007

Archéologie

À propos de ceux qui souhaitent que l’enfouissement des fils dans le Vieux La Prairie permette la découverte de nouveaux artefacts archéologiques, madame Annie Tétreault du Ministère de la Culture et des Communications précise que le mandat des archéologues vise davantage à protéger ce qui est dans le sol et non pas nécessairement à retirer des objets du sol. Il s’agit vraisemblablement d’une approche axée sur le principe de la « préservation pour les autres générations ».

La ville de La Prairie possède déjà 37 boîtes d’artefacts divers (céramique, verre, bois, os etc.) conservés dans un entrepôt à Québec. Une bonne partie de ces artefacts a déjà été traitée pour leur préservation. La Prairie aurait tout intérêt à récupérer ces objets pour les mettre en valeur et les conserver dans les meilleures conditions possibles.

Maisons anciennes

Depuis 1975 tant les organismes gouvernementaux que les individus ont investi énormément d’énergie et d’argent pour la restauration et la conservation des bâtiments anciens situés à l’intérieur de l’arrondissement historique. Plusieurs suggèrent maintenant qu’un recensement des bâtiments anciens sur le territoire de la municipalité soit réalisé et que les propriétaires desdits bâtiments soient avertis de la valeur patrimoniale de leur maison.

Identification du Vieux La Prairie

Afin d’identifier clairement le secteur Vieux La Prairie le ministère des Transports du Québec n’autorise qu’une seule enseigne qui serait installée sous l’enseigne de l’autoroute 15/132. Selon le service d’urbanisme de la ville cette identification n’est pas suffisante : l’installation d’une autre série d’enseignes sur l’autoroute 30 s’impose.

Bruit autoroutier

Depuis la reconstruction de l’autoroute 15/132 les résidents du Vieux La Prairie ont tôt fait de constater que l’intensité sonore d’un pavage de béton est plus élevée que celle d’un pavage de bitume. Le ministère des Transports avait retenu comme mesure corrective la construction d’un mur antibruit le long de l’autoroute. Ces travaux sont estimés à 17 M$ avec une participation de 50% de la part de la municipalité. Le ministère de la Culture et des Communications s’est déjà prononcé contre cette mesure pour le secteur de l’arrondissement historique. De plus de nombreux résidents craignent que la vue sur le fleuve ne soit compromise.

Le 30 mai dernier avait lieu à l’île Saint-Bernard une rencontre de consultation entre 23 participants représentant différents organismes culturels de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. La SHLM y était représentée par Mme Lucie Longtin, trésorière. En plus de ces représentants on y retrouvait 14 personnes désignées par des partenaires du domaine de la culture : la Conférence régionale des Élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉ – VHSL), le Conseil Montérégien de la culture et des communications (CMCC) et le Ministère de la Culture, des communications et de la condition féminine (MCCCF). Somme toute beaucoup de monde pour discuter de culture.

L’objectif premier de cette rencontre était de déterminer par vote cinq priorités à développer dans le secteur culturel dans notre région. Voici donc dans l’ordre ce qui a été retenu :

Il faut avant tout s’occuper de financement. Tous les organismes présents déplorent que leur financement n’ait pas connu d’amélioration depuis de nombreuses années. On faut constamment quémander des fonds avec la crainte qu’on n’aura pas le même argent l’année suivante. Dans ces conditions il est difficile de planifier à long terme.

En second lieu on a retenu comme important le positionnement de la culture au sein du CRÉ. Tous constatent que nos élus ne sont pas suffisamment conscientisés à l’importance de la culture : que faire pour améliorer cette situation?

Troisièmement l’ensemble des participants étaient d’accord pour voir à consolider et entretenir les équipements existants. Trop d’organismes sont mal logés : locaux exigus ou requérant des travaux majeurs ; comment être efficace quand le toit coule à chaque averse? Notre région a un urgent besoin de locaux et de salles de réunion. On déplore l’absence quasi complète de lieux d’hébergement et de salles de grandes dimensions capables d’accueillir des congrès.

Dans le domaine culturel les ressources nécessaires pour assurer une permanence ; le répondeur téléphonique fait office de secrétaire. On reconnaît également qu’il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles, surtout que les bénévoles n’ont hélas souvent pas accès à la même formation que les employés. Une situation qu’il importe de corriger.

Enfin la cinquième priorité retenue est l’amélioration des communications avec et entre les différents organismes qui supervisent le développement de la culturels dans notre région. Les intervenants sont nombreux, chacun ignorant trop souvent les décisions des autres. L’absence de communications efficaces résulte en une mauvaise économie des ressources. Souvent on ne sait plus à qui s’adresser pour satisfaire nos demandes. Un dossier à suivre absolument…

À l’initiative de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine six nouvelles plaques commémoratives seront installées en juin 2007 sur autant de bâtiments de l’arrondissement historique. Nous vous présentons ici les textes de ces différentes plaques.

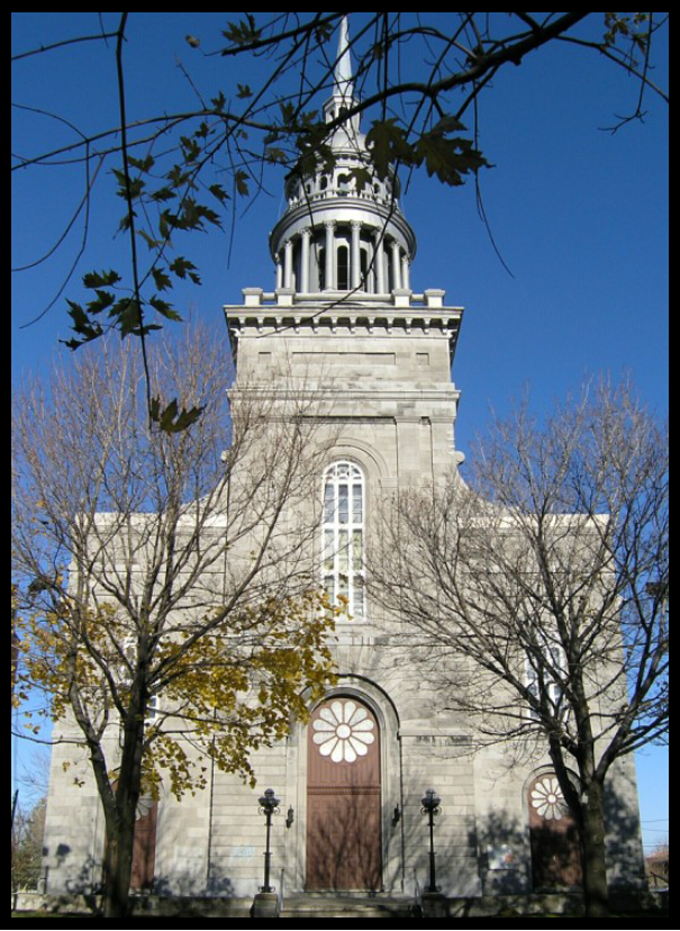

Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge

Construite entre 1840 et 1841 selon les plans de Pierre-Louis Morin, l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge est la troisième du bourg de La Prairie, après une chapelle (1687) et une première église de pierre (1705).

Dès 1855, l’église doit recevoir une nouvelle façade et un nouveau clocher, le tout réalisé d’après des plans de John Ostell, l’ouvrage est complété par Victor Bourgeau. Ce dernier conçoit aussi le décor intérieur, exécuté entre 1865 et 1866, en collaboration avec des artistes de renom.

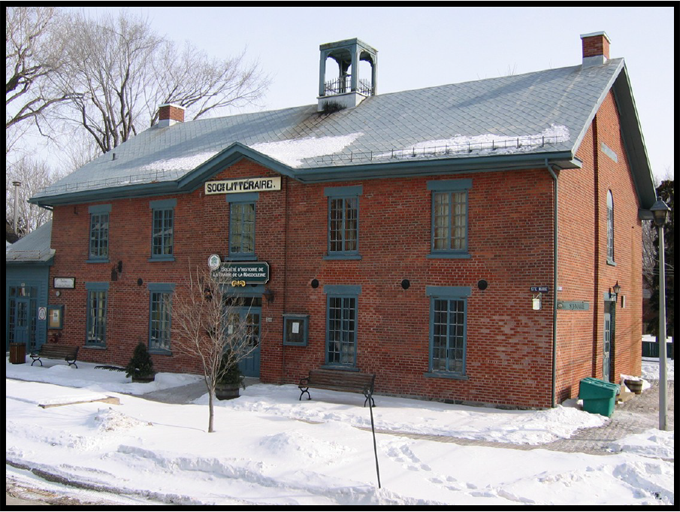

Le Vieux Marché

Construit en 1862 par la Municipalité, ce bâtiment public abrite à l’origine au rez-de-chaussée, un des premiers marchés couverts au Canada, à l’étage, la Société littéraire animera une salle de rencontre et une « chambre de lecture » jusqu’en 1878. Au fil des ans, les usages se multiplient, l’endroit étant tour à tour : étal de boucher, caserne de pompiers et de police, théâtre, siège de la fanfare, de la cour de justice, du conseil de comté et du conseil municipal. Depuis 1976, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine occupe le rez-de-chaussée, et le théâtre est toujours situé à l’étage.

L’hospice de la Providence

En 1846, les Soeurs de la Providence de mère Émilie Gamelin fondent un hospice dans une maison de pierre de trois étages ayant appartenu à la veuve Leborgne. La maison était alors située à droite, sur l’emplacement actuellement vacant. Les soeurs s’occupent des pauvres, des malades, des enfants et des personnes âgées. Les bâtiments sont la proie des flammes la même année, puis ils sont reconstruits en 1847.

Une annexe (1868) et une chapelle en pierre (1881) viennent ensuite s’ajouter à l’imposant complexe que l’incendie de 1901 a détruit, à l’exception de la chapelle ; cette plaque est apposée sur le mur même de la façade d’origine construite en pierre bosselée.

L’hospice est rebâti l’année suivante ; il sera agrandi par la suite au moins à quatre reprises. Il est vendu et devient la Résidence la belle époque en 1987. Les Soeurs de la Providence quittent alors La Prairie

Du 10 juin au 30 septembre

Au Vieux Marché

249, Ste-Marie à La Prairie

Entrée libre…

Le couvent de La Prairie

En 1867, les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame inaugurent le couvent de La Prairie, édifice de brique d’aspect et de dimensions très semblables à celui-ci, bâti sur ce site à la place d’une vieille maison en pierre datant de 1718.

Détruit par un incendie en 1901, le couvent est ensuite remplacé par le bâtiment actuel, érigé l’année suivante sur les mêmes fondations. Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame continuent alors d’y accomplir fidèlement leur mission pédagogique et éducative auprès des jeunes filles de la région.

Le couvent ferme définitivement ses portes en 1969. Acheté par la Municipalité de La Prairie en 1972, il conserve depuis sa vocation communautaire, il est maintenant connu sous le nom de Maison-à-tout-le-monde.

Maison François-Plante (191, rue Saint-Henri)

Le 14 août 1821, François Plante, maître menuisier, achète un terrain concédé un mois auparavant à François-Marie Moquin. La date de construction de la maison se situe entre 1821 et 1830 ; la pierre utilisée provient sans doute d’une carrière existant à La Prairie. On remarquera que les cheminées sont disposées en chicane.

Les propriétaires successifs de la maison sont des hommes de métier : agriculteur, menuisier, tanneur, charretier, cardeur et peintre en bâtiment. Cette maison a aussi été habitée par un marchand, un comptable et des bourgeois. Il est intéressant de constater que, sur vingt propriétaires, sept étaient des femmes.

Maison Paul-Thomas (165, rue du Boulevard)

Cette petite maison de bois, érigée par Paul Thomas vers le milieu du dix-neuvième siècle, a sans doute conservé les fondations et les deux cheminées en chicane de la construction précédente, réalisée par le capitaine de milice Raphaël Brosseau vers 1813.

Des modifications ont été apportées à la pente du toit, où l’on observe un ajout de briques aux deux cheminées. À l’époque où foisonnent auberges et hôtels à La Prairie, on note que plusieurs propriétaires de cette maison sont hôteliers ou aubergistes.

Bonjour chers membres.

Enfin l'été est à nos portes et le mois de juin nous annonce une période plus distrayante. Il y a les vacances, les B.B.Q. et surtout notre exposition estivale sur « LES CHEMINS DE FER DU ROUSILLON » qui débute dimanche le 10 juin. Je vous invite donc à nous rendre visite au local de la Société.

Bien entendu, nous vous attendons aussi pour notre Fête Nationale de la St-Jean Baptiste dimanche le 24 juin prochain qui devrait se dérouler dans les rues du Vieux La Prairie. C'est à suivre.

Nos visites guidées du Vieux La Prairie reprendront bientôt. Avis aux intéressés et notre programmation sur les conférences pour la saison 2007-2008 est déjà complète. Une palette de conférenciers dès plus captivantes.

Comme vous pouvez le constater, nos bénévoles ne chôment pas et j'en profite pour remercier toute l'équipe (10 personnes) qui a participé à notre vente annuelle de livres usagés.

Je vous souhaite de belles et reposantes vacances estivales et à bientôt.

Horaire d’été

L’horaire d’été a été établi comme suit : nos locaux seront fermés les lundis, ils seront ouverts de 9 h 00 à 17 h 00 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, et de 10 h 00 à 17 h 00 les samedis et dimanches.

Nouveaux membres

La SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres : Louise Brunet – Gilles Laplante – Joyce Banachowsky et Julie Hamel.

Visites guidées

Après un premier refus décevant la SHLM a finalement reçu la confirmation du gouvernement fédéral pour l’obtention d’une subvention d’environ 12 000$ pour l’emploi de 4 guides-étudiants au cours de l’été 2007. Nous offrons donc 1 poste de 12 semaines à 35h/sem. et 3 postes de 9 semaines à 35h/sem. Ces étudiants seront principalement responsables des visites guidées qui se feront à 10 h 00 et à 14 h 00. À ce jour déjà quatre groupes ont profité d’un parcours guidé dans le Vieux La Prairie. Nous avons reçu 2 classes de 6e année dont plusieurs élèves venus de Vancouver. Des adultes de Ville Saint-Laurent et de Rivière des Prairies ont pu également apprécier les charmes de l’arrondissement historique.

Vente de livres usagés

La SHLM tient à souligner la participation exceptionnelle des membres bénévoles suivants lors de la vente annuelle de livres usagés tenue le 3 juin dernier ; il s’agit de Louise Péloquin, Hélène Létourneau, Michèle Mont-petit, Denise Roy, Gaétan Bourdages, Jean L’Heureux, Geneviève Dumouchel, Jean-Marc Garant, Réjeanne Leblanc et Lucie Longtin. Ont également collaboré à la vente sept étudiants de l’école La Magdeleine. Cette vente a permis de récolter la somme de 950 $. Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir des livres. Merci à tous nos acheteurs.

Tarification pour la recherche

À l’avenir un non membre qui veut effectuer ses propres recherches dans nos locaux devra débourser 10$ par jour. Pour la recherche effectuée par le personnel de la SHLM au profit d’un tiers les tarifs sont fixés à 20$/heure pour un membre et à 30$/heure pour un non membre.

Un million$ pour le Vieux La Prairie

La Prairie, le 18 mai 2007 – La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christiane Saint-Pierre, a annoncé aujourd’hui une entente de partenariat en matière de patrimoine avec la Ville de La Prairie. L’entente permettra de mettre en valeur le cachet distinctif de l’arrondissement historique après les travaux d’enfouissement des câbles des réseaux de communication. La ministre accorde à cet effet 1 M$ en vertu du Fonds du patrimoine culturel québécois.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages.

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mai 2007

La langue française, celle qui porte aujourd'hui ce nom, est devenue langue officielle sous le règne des monarques absolus, Louis XIII et Louis XIV, au 17e siècle. Langue de la cour, de l'administration supérieure, des écrivains et savants et, ensuite, de la diplomatie, elle n'était parlée que par environ un million de personnes dans le royaume de France qui comptait alors vingt millions de sujets.

En 1635, le cardinal Richelieu créait l'Académie qui fut « chargée de faire un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique, et de prendre soin de la langue. »

Épurée pour lui conférer la perfection, cette langue tolérait mal les nouveautés et se limitait à un vocabulaire « choisi et élégant ». Elle était l'apanage de l'élite. Les gens du peuple, analphabètes à 99%, avaient leur parler local ou régional. On en comptait des centaines sur le territoire français.

Au 18e siècle, si le français évolue et s'étend, il est avant tout le langage de la conversation des salons littéraires et c'est à cette époque qu'il devient la langue diplomatique universellement employée. Au cours du 19e siècle la progression vers l'unité linguistique est très marquée. La langue se libéralise, entre autres, sous l'influence d'une littérature qui n'hésite pas à incorporer le vocabulaire du parler commun du peuple.

Dans son ouvrage, Les excentricités de la langue, Lorédan Larchey note: « On ne saurait en effet négliger la connaissance de ce qui se dit. » Ce disant il se défend bien de vouloir « porter la moindre atteinte au respect de la langue officielle. » En présentant son ouvrage, il expose comment le peuple, à partir d'anciens mots, donne des interprétations nouvelles à des mots déjà connus. Il souligne que ce langage essentiellement imagé et particulièrement pittoresque s'est enrichi…« au point d'en arriver à un degré de précision peu croyable. »

Il démontre le bien-fondé de cette affirmation à l'aide de plusieurs exemples. Prenons le cas de l'ébriété. En citant son texte nous avons ajouté, entre parenthèses, des définitions et exemples tirés de son ouvrage et du Grand Robert de la langue française.

« S'agit-il de suivre tous les degrés de l'ébriété, écrit-il, remarquez la progression parfaite qu'indique être bien, avoir sa pointe(avoir une pointe de vin, être légèrement échauffé par le vin); être gai (dans un état de légère ivresse, être animé par une heureuse et vive disposition); être en train(en action, en mouvement ou en humeur d'agir); être parti (un peu ivre; ex. « Il est complètement parti, il ne dit plus que des bêtises. »); lancé( gris; ex., « Patara, au moins aussi lancé que le cheval, tapait sur la bête à tour de bras. »)

Aucune de ces qualifications ne rentre dans l'autre. Chacune indique, dans l'état, une nuance.

« De même pour l'homme légèrement ému il sera tout à l'heure attendri, il verra en dedans, et se tiendra des conversations mystérieuses. »

« Pour dépeindre les tons empourprés par lesquels passera cette figure rubiconde d'un gros mangeur, d'un buveur, vous n'avez que la liberté du choix entre: teinté, allumé, poivre (pourpre), pompette (comme un pompon rouge), ayant son coup de soleil,… »

« De la figure passons à la marche. L'homme ivre a quatre genres de port qui sont tous également bien saisis. Ou il est raide comme la justice et laisse trop voir par son attitude forcée combien il est obligé de commander à la matière; ou il a sa pente et croit toujours que le terrain va lui manquer; ou il festonne, brodant de zigzags capricieux la ligne droite de son chemin; ou il est dans les brouillards, tâtonnant en plein soleil, comme s'il était perdu dans la brume. »

« Attendez dix minutes encore, laissez votre sujet descendre au dernier degré de l'ivresse, et vous pourrez dire indifféremment: Il est plein, complet, rond, humecté, pochard (qui a rempli de vin la poche de son estomac), il a sa culotte(a fait excès de boire ou de manger), son casque (avoir plein son casque, sa tête), son sac (plein son sac, complètement ivre), son affaire (être ivre mort), son compte (complètement ivre, avoir absorbé son compte de liquide). »

Pour conclure cette courte incursion dans le passé de notre langue, deux citations à méditer:

L'ivresse ne manifeste en nous

Que ce que nous portons en nous-mêmes…

L'ivresse ne déforme pas; elle exagère;

Ou plutôt, elle fait rendre à chacun

Ce que souvent par excès de pudeur, il ca-chait…

GIDE, le Roi Candaule

L'ivresse ne traduit pas que l'effet du vin, ce peut être aussi, même à jeun, une émotion d'enchantement:

Partir à pied, quand le soleil se lève, et marcher, dans la rosée,

le long des champs, au bord de la mer calme, quelle ivresse!

MAUPASSANT, Monsieur Parent, À vendre.

Réf. Lorédan Larchey, Les excentricités de la langue

5e ed. E. Dentu, Libraire, Éditeur, 1865

Version numérique sur internet, site Lexilogos

Grand Robert de la langue française

Photo-souvenir 35e anniversaire

Cette photo fut prise il y a 25 ans à l’occasion des fêtes du 10e anniversaire de la SHLM. On y reconnaît à gauche M. Paul Favreau admirable conteur à la mémoire sans faille. M. Favreau fut un témoin actif des premières décennies du 20e siècle à La Prairie.

À droite M. Ernest Rochette (Frère Damase f.i.c.) qui fut du groupe des créateurs de la SHLM en 1972. M. Rochette a connu une longue et influente carrière comme éducateur à travers une grande partie du siècle dernier. Ces deux hommes ont marqué l’histoire de la SHLM.

Dimanche 3 juin : vente de livres usagés

Venez nous aider à recueillir des fonds destinés à l’achat de livres pour notre bibliothèque.

Voici quelques catégories de livres mis en vente : archéologie, art, architecture, biographies, généalogie, histoire nationale, magazines, romans, littérature, raretés etc.

De 9h à 17h

Endroit : Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

249, rue Sainte-Marie, La Prairie

450-659-1393

Lundi 4 juin : comment faire sa généalogie

Connaissez-vous l’origine de votre nom de famille? Qui étaient vos ancêtres?

La Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine vous convie à un atelier qui vous aidera à trouver des réponses à ces questions. La généalogie est un merveilleux passe-temps qui peut rapidement devenir une véritable passion.

De 19h à 21h

Endroit : Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

249, rue Sainte-Marie, La Prairie

450-659-1393

Samedi 9 juin : visite du Vieux-La Prairie

Parcourez le Vieux-La Prairie et découvrez le cachet particulier de ce secteur unique en Montérégie. Son architecture et son histoire sauront vous émerveiller.

Départ à 13h 30

Endroit : Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

249, rue Sainte-Marie, La Prairie

450-659-1393

Dans le cadre de notre vente annuelle de livres usagés nous lançons un appel à tous ceux et celles qui souhaitent se libérer de livres devenus inutiles.

Nous acceptons tous les livres en bon état…

Prière de ne pas apporter de vieux dictionnaires ou de vieilles encyclopédies.

Afin de nous permettre de bien préparer cette vente vous devez apporter vos livres aux locaux de la SHLM avant le 25 mai prochain.

La Société désire former un comité pour les visites guidées de groupe.

Nous sommes à la recherche de personnes pouvant servir de guides auprès de groupes d’élèves ou de touristes pour la visite guidée du Vieux La Prairie et de l’église de la Nativité.

Une formation sera donnée par la SHLM. La SHLM défraie 25.00 $ par visite guidée de groupe.

SVP laisser votre nom à la secrétaire-coordonnatrice : 450 659-1393

Bonjour chers membres

Maintenant que l'été frappe à nos portes, il est temps de terminer le ménage du printemps et de se préparer à profiter de la belle saison.

Tout d'abord, n'oubliez pas la dernière conférence du 22 mai prochain qui portera sur la généalogie et les actes notariés, viendra également notre vente annuelle de livres usagés et bien entendu notre exposition estivale sur les chemins de fer dans la MRC de Roussillon.

Cette année, notre Société fête ses 35 ans et nous voulons célébrer cet évènement de façon exceptionnelle. Pour ceux et celles qui veulent se joindre au comité organisateur, vous n'avez qu'à donner votre nom à Mme. Gagnon en appelant à la Société. On va fêter ça en grand.

Au plaisir de vous croiser à la Société au cours de l'été.

Par Monsieur Claude Deslandes

Le mardi 22 mai, à 19 h 30

M. Deslandes consacrera sa conférence aux actes notariés en lien avec la généalogie. À travers plus de 120 contrats impliquant son ancêtre patronymique entre 1685 et 1715, il s'attardera à tous les genres de contrats notariés qu'ils soient conventionnels, issus du baillage de Ville-Marie ou encore faisant partie des dossiers de la juridiction royale de Montréal, civils et criminels.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine se donnent à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Toutes les conférences débutent à 19 h 30.

Entrée libre pour les membres, 3$ pour les non membres.

Informations au 450-659-1393

Dimanche le 3 juin

De 9h à 17h

Au Vieux Marché

249, rue Sainte-Marie

La Prairie

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Laurent Houde

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Les biens des Jésuites

Peu de gens savent qu’il existe aux Archives nationales à Québec un fonds d’archives très important connu sous le nom de « Biens des Jésuites ». Il y a près de deux ans M. Jean-Marc Garant, archiviste réputé, a obtenu que ce fonds soit transféré temporairement à Montréal, du moins la partie concernant La Prairie, afin de pouvoir le numériser. Les Archives nationales acquiescèrent à la condition qu’une copie des fichiers numérisés leur soit remise.

C’est ainsi que pendant de très longs mois MM. Garant et L’Heureux s’attelèrent à la tâche dans des conditions pas toujours idéales, faisant fréquemment la navette entre La Prairie et Montréal. Lorsque le tout fut numérisé il fallait améliorer les images numériques et les recopier sur CD. Tout cela a exigé des centaines d’heures de travail.

Non seulement ces archives peuvent maintenant être consultées dans nos locaux, mais nous apprenions récemment que, grâce au labeur de MM. Garant et L’Heureux toute cette information est aussi disponible sur le portail de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Le moteur de recherche Pistard vous y mènera rapidement, cotes : E21,S64,SS5,SSS15 et les dossiers impliqués sont les numéros 9, 11 à 22 et 24 à 27.

Code d’éthique

Il arrive parfois qu’un travail bien fait porte des fruits. En effet Mme Lucette Lévesque secrétaire de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux nous a demandé la permission d’utiliser notre code d’éthique tout en l’adaptant à leurs besoins. Permission accordée sans hésitation.

Nouveaux membres

La SHLM souhaite la bienvenue à quatre nouveaux membres :

Gaston Sicard

Jean-François Perron

Lise Nadeau-Cameron

Luc Archambault

Politique de développement de la bibliothèque

Notre bibliothèque existait de modeste façon depuis 1982. Ce n’est que vers 1994 qu’elle prit vraiment son essor grâce à l’intense collaboration du couple Raymond Monette et Lucette Beauvais. Leur travail se prolongea durant plus de 12 ans.

Depuis l’automne 2006 la responsabilité de notre bibliothèque a été confiée à Mme Geneviève Dumouchel bibliothécaire retraitée de l’Université de Montréal. Sauf pour la section consacrée à la généalogie, Mme Dumouchel a entrepris le catalogage de la collection en utilisant les cotes Dewey.

Afin d’aider Mme Dumouchel dans sa tâche d’élagage et d’achats, le c.a. de la SHLM adoptera sous peu une politique élaborée de développement de la bibliothèque. Inutile d’ajouter que les principaux achats seront comme par le passé destinés à la section généalogie.

Don de livres

M. Laurent Houde nous a fait don de 3 livres dont il est l’auteur : Le restaurant au Vieux Fort, histoire du bâtiment, ses propriétaires / Claudette Houde écrits sur l’histoire de La Prairie / De Antoine Desrosiers et Anne du Hérisson à la famille de Arthur Desrosiers et Pacifique De Montigny.