Au jour le jour, février 2014

Soucieuse d’améliorer son offre de service auprès de ses membres et du grand public, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine est heureuse de vous annoncer que ses heures d’ouverture seront étendues.

Ainsi, à compter du lundi 10 février, nous vous accueillerons selon l’horaire suivant :

• lundi de 13 h à 17 h

• mardi, mercredi et jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h

De plus, le Club de généalogie accueillera les chercheurs comme à l’habitude le lundi de 19 h à 21 h et, à compter du 1er février, nos portes seront ouvertes le samedi de 13 h à 17 h.

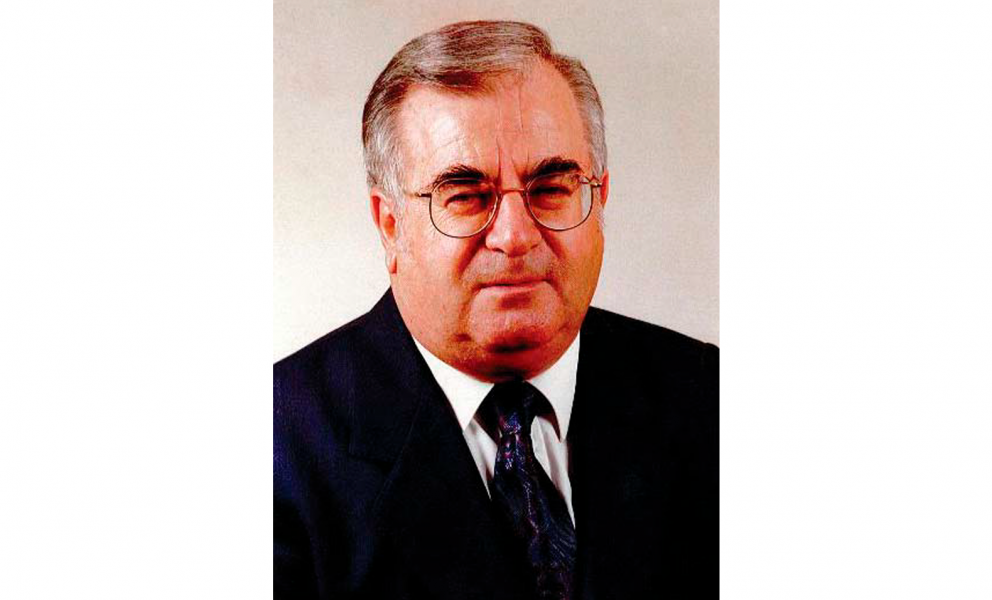

Joseph Gaston Guy Dupré est né sur la rue Sainte-Marie à La Prairie le 24 mars 1934. Troisième de quatorze enfants (dix garçons et quatre filles) issus du mariage de George Dupré (fondeur-mouleur) et de Marie-Berthe Yelle, Guy Dupré a perdu sa mère alors qu’elle n’était âgée que de cinquante-neuf ans.

La famille a habité durant quelques années un des deux logements de la maison de pierre du 164-166, rue Saint-Georges. Le chirurgien Robert Sheldon bâtit cette maison de pierre entre 1807 et 1825. Une partie de la maison était alors utilisée comme bureau de consultation. En 1825, Joseph Twiss, marchand et horloger, fait l’acquisition de la propriété qu’il partage deux ans plus tard avec son frère Austin ; l’ancien bureau de consultation devient alors une boutique. Lors du grand feu de 1846, la maison subit de sérieux dommages. Joseph Tremblay achète la propriété en 1847 et utilise de la brique américaine pour rebâtir les pignons.

L’ancêtre paternel, François Dupré Mikinac (nom amérindien qui s’explique sans doute par sa participation active à la traite des fourrures) a épousé Marie Allaire à Contrecoeur en mars 1729. Quatre générations plus tard, l’arrière-grand-père Louis-Charles Dupré (maître-chantre) s’installe à La Prairie et, en février 1874, adopte Ernestine Poissant pour épouse. L’annuaire Lovell et Gibson de 1842-1843 indique que deux messieurs Dupré possédait chacun un magasin général rue Sainte-Marie. Or, ces deux personnages ne sont pas des ancêtres de Gaston Guy.

Charles Diel, l’ancêtre maternel de M. Dupré fut l’un des premiers censitaires à s’établir à la côte Saint-Lambert. « Parti de La Rochelle le 24 mai 1665 à bord du Saint-Sébastien, Charles Diel, dit Le Petit Breton, de la compagnie La Fouille du régiment de Carignan arrive à Québec le 12 septembre1665. Charles, à la fin des guerres iroquoises, fait partie des 400 soldats qui décident de rester en Nouvelle- France sur les 1 200 du régiment de Carignan-Salières arrivé en 1665. Après ses trois ans dans la compagnie La Fouille qui était assignée à la protection de Trois-Rivières, il s’installe à La Prairie dans les années qui suivent. On trouve son nom au recensement de 1673 parmi les habitants du fort de La Prairie. En février 1674, il reçoit une concession de terre au Mouillepied, territoire qui fait partie de Saint-Lambert présentement. Le ruisseau qui longe sa terre porte le nom de Diel, mais est aussi appelé le ruisseau du Petit Charles dans certains documents. En 1676, il se marie avec la fille de Hugues Picard qui est née à Ville-Marie. Au recensement de 1681, il est noté qu’il a deux enfants, un fusil, 3 vaches et 4 arpents en valeur. En 1684 puis en 1688, il s’engage comme voyageur […]. »

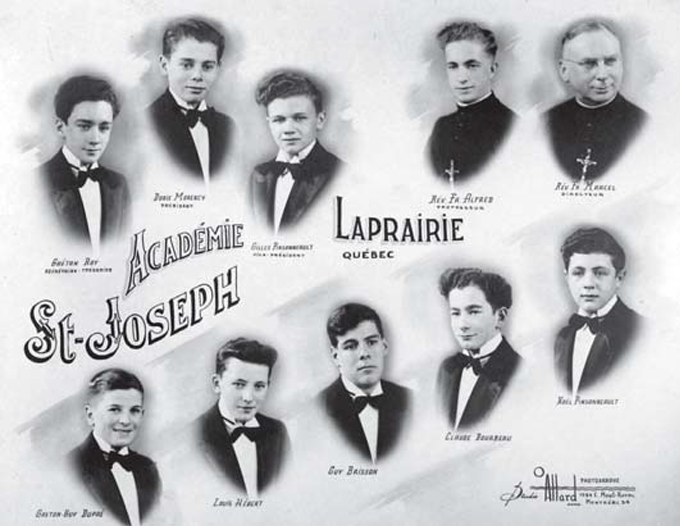

Issu de si vaillants ancêtres, le jeune Guy fit de solides études à l’Académie Saint- Joseph dans les classes des Frères de l’instruction chrétienne. Parmi ses nombreux maîtres, il y eut le frère Léo Lecavalier (voir la photo en page 4) qui, plus tard, travailla ardemment à l’établissement de la première bibliothèque municipale de La Prairie, aujourd’hui le 200, avenue Balmoral. M. Lecavalier a également été conseiller en orientation auprès des élèves du secondaire et conseiller municipal durant huit ans. Décédé en 1996, le conseil municipal a attribué son nom à la bibliothèque municipale en 1997.

Avec une famille aussi nombreuse, on comprend facilement qu’on n’était pas riche chez les Dupré. Afin d’aider les parents à boucler le budget, les garçons durent très tôt se trouver des emplois à temps partiel. Marié à Louise Provost en juin 1957, Guy poursuivit des études en comptabilité en soirée à l’École des hautes études commerciales, rue Viger (l’édifice abrite aujourd’hui les Archives nationales du Québec à Montréal) tout en travaillant à l’épicerie de M. Sainte-Marie au 266 rue Saint-Ignace. Le jeune couple habitera durant un certain temps le logement situé au dernier étage du vieux bureau de poste de la rue Saint-Georges. Un beau jour, l’épouse de M. Léopold Péladeau, lequel était greffier à l’hôtel de ville, lui fit remarquer qu’il n’était pas très convenable qu’un étudiant des H.E.C. travaille dans une épicerie. C’est ainsi que M. Dupré obtint, en 1965, son premier emploi à la municipalité. D’abord trésorier adjoint d’Hercule Serre, il devint trésorier puis greffier à la suite du départ de Léopold Péladeau. Plus tard, il fut nommé directeur général de la ville, poste qu’il occupa jusqu’en 1989.

Dans le numéro de janvier dernier, les deux paragraphes de l’introduction au texte intitulé Un patrimoine oublié, la croix du chemin des Prairies à Brossard ont été malencontreusement déplacés. Nous avons depuis apporté les corrections qui s’imposaient et le bulletin de janvier 2014 qui apparaîtra désormais sur notre site internet en constitue la version officielle.

Nous adressons toutes nos excuses à l’auteure, Mme Yolande Sainte-Marie.

En devenant membre de la SHLM, vous pouvez entreprendre l’élaboration de votre arbre généalogique. Venez profiter des conseils de nos experts, de notre collection de répertoires généalogiques et de nos banques de données informatisées lors d’ateliers libres animés par le comité de généalogie de la SHLM.

Horaire des ateliers: comme d’habitude, le lundi soir entre 19 h et 21 h et, à compter du 1er février, le samedi en après-midi entre 13h et 17h.

Afin d’y installer un premier hôtel de ville, en 1927, la ville fit l’acquisition de la maison d’Alexandre Demers, l’ancien propriétaire de l’aqueduc, sise au 304, rue Saint-Ignace. En 1968, l’hôtel de ville aménagea dans le nouvel édifice du 600, boulevard Taschereau. Ces locaux étant devenus trop exigus, en 1990, on déménagea à nouveau, cette fois au 170, boulevard Taschereau. M. Dupré aura donc connu trois hôtels de ville différents au cours de sa longue carrière.

En 1989, après une retraite bien méritée comme fonctionnaire municipal, Guy Dupré fut nommé directeur général de la Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie. La RAEBL est responsable depuis 1990 de la gestion des eaux usées de cinq villes situées sur la rive sud de Montréal : Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine et Saint- Constant. La station d’épuration de Sainte-Catherine traite les eaux usées des municipalités de Sainte-Catherine, de Delson, de Candiac et de la majorité de la population de La Prairie. Trois ans plus tard, M. Dupré quittait son poste à la Régie pour se lancer en politique municipale. Élu maire de La Prairie en 1991, il occupa cette fonction jusqu’en 2005.

Guy Dupré fut le premier maire de La Prairie à accorder à la Société d’histoire une subvention annuelle suffisamment importante pour lui permettre d’engager une coordonnatrice trois jours par semaine et de consacrer le reste de l’argent à la réalisation de nombreux projets.

En plus de ses fonctions officielles, Guy Dupré a consacré un nombre incalculable d’heures au bénévolat. Reçu Chevalier de Colomb à l’âge de 18 ans, il a été au nombre des membres fondateurs du Club Optimiste en plus de siéger durant 20 ans au conseil de surveillance de la Caisse populaire. Tout cela, sans compter le temps employé à aider de nombreux individus et organismes.

LA FONDATION GUY DUPRÉ

Notre personnage a connu deux grandes passions au cours de sa vie publique, la ville de La Prairie et l’église de la Nativité. Aujourd’hui, il est encore très fier d’avoir, à titre de maire, contribué avec son équipe à l’ouverture des quartiers de la Citière, de la Clairière, de l’Arrondissement et du Grand Boisé.

À l’aube de ses 80 ans, M. Dupré aime se rappeler avec satisfaction que c’est grâce à la fondation qui porte son nom que « son église » est aujourd’hui éclairée. L’église de la Nativité, construite en 1841, est un édifice imposant dont le clocher peut être aperçu de très loin. Comme il traversait fréquemment le pont Champlain, le maire de La Prairie en vint à se demander pourquoi le clocher de l’église demeurait dans le noir. Au cours d’une discussion avec Denis Lavallée, son ami et alors gérant de la Caisse populaire, ce dernier lui suggéra de créer une fondation à son nom, ce qui lui permettrait d’amasser des fonds pour éclairer le clocher. Ainsi dit, ainsi fait. La fondation prit naissance en 1992.

Parti en croisade auprès des professionnels, des commerçants et des employés municipaux, M. Dupré réussit à amasser 26 000 $ afin de défrayer les coûts d’installation du système d’éclairage. Dans les années qui suivirent, un tournoi de golf réunissant des gens d’affaires et des professionnels ont permis à la fondation de récolter en moyenne 15 000 $ annuellement. L’argent servait d’abord àpayer les frais d’éclairage du clocher, le reste étant généreusement distribué auprès d’organismes locaux.

La Société d’histoire a abondamment profité de ces largesses puisque, pendant plusieurs années, elle a reçu de la fondation une somme de 2 500 $. Malheureusement, des problèmes de santé et la mauvaise conjoncture économique ont obligé M. Dupré à mettre un terme aux activités de sa fondation à la fin de 2013. Au cours de ses vingt et une années d’existence, l’organisme aura distribué plus de 300 000 $, un exploit remarquable.

Marié depuis 56 ans, M. Dupré a toujours été secondé par son épouse, madame Louise Provost durant sa vie active.

Après avoir travaillé de nombreuses années à l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne, solidement secondée par son fils Luc, Mme Provost fondait, en 1985, sa propre entreprise, l’Imprimerie Moderne La Prairie Inc. Le commerce, qui fut vendu en 2007, connut beaucoup de succès.

En 1972, le couple fut au nombre des premiers résidents, rue des Tulipes, dans le nouveau quartier de la Magdeleine. Hélas, en 2013, après plus de quarante ans, ils durent vendre leur maison pour aller habiter à Brossard, dans un édifice mieux adapté à leurs besoins. Étonnamment, et comme par un clin d’oeil de l’histoire, M. Dupré habite aujourd’hui à la limite ouest de ce qui fut autrefois la terre de son ancêtre maternel Charles Diel.

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

Du XVIIe au XXe siècle et du grenier à la marmite, la cuisine de nos aïeules a subi les effets de nombreux facteurs déterminants : le régionalisme, la tradition, l’adaptation et les influences étrangères. Mais, au fil des saisons, à la fortune du pot, la cuisine de nos aïeules a survécu !

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

Les membres de la SHLM recevront sous peu une convocation à l’assemblée générale annuelle du 18 mars prochain. La convocation sera accompagnée de l’ordre du jour ainsi que d’une invitation à postuler pour devenir membre de notre conseil d’administration. Une activité importante à noter à votre agenda.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Au jour le jour, janvier 2014

N.D.L.R. L’aventure récente de la croix du chemin des Prairies à Brossard a débuté en juillet 2011 lorsque Mme Yolande Sainte-Marie, en promenade d’observation, a constaté l’état de détérioration avancée de la croix de bois sise en face de la maison Sénécal. Six mois plus tard, en janvier 2012, afin de refaire la croix trop endommagée pour être réparée, un comité pour la sauvegarde de la croix fut mis sur pied. Ce groupe d’action est depuis composé des personnes suivantes : Marcel Boulianne, architecte retraité, Sylvain Marquis l’actuel propriétaire de la maison Sénécal, Hélène Sainte-Marie, Yolande Sainte-Marie, Bertrand Thibodeau architecte et Paul Trépanier. La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine a collaboré à l’entreprise en acceptant une entente avec la compagnie Goodfellow fournisseur du bois d’oeuvre (du sapin de Douglas de première qualité sans noeuds) ainsi que de la peinture pour les traverses et la hampe de la nouvelle croix.

À l’aide des plans dessinés par l’architecte Thibodeau, M. Boulianne s’est chargé de refaire la niche et de sculpter les mains (fleurs de lys) alors que la sculpture des rayons du soleil était confiée à un ébéniste de Brossard. M. Thibodeau a également dessiné les plans du sabot d’ancrage dont la fabrication a été confiée à l’atelier de soudure Camiré et Fils de Brossard. Le rouge du coeur, seul élément récupéré de l’ancienne croix, sera refait par M. Paul Trépanier. Les travaux publics de la ville de Brossard, sous la direction de M. Alain Thiboutot, ingénieur et chef de service, ont coulé la base de béton et ont accepté de loger la nouvelle croix jusqu’au moment de son érection en mai 2014.

Une fois l’assemblage de la croix et des éléments décoratifs terminé, la croix sera déposée sur une remorque (avec matelas de protection) et amenée au rond-point situé devant la maison Sénécal. Une grue la déposera sur son socle de béton. Une cérémonie protocolaire et religieuse marquera son inauguration officielle. Éventuellement, un panneau d’interprétation devrait être implanté près de la croix.

Il aura donc fallu à toute l’équipe plus de deux années d’effort pour mener à terme un projet qu’on prévoyait à l’origine pouvoir réaliser dans des délais beaucoup plus courts. Nous tenons à féliciter tous les membres du comité pour leur détermination à reconstruire un joyau de notre patrimoine ethnique et religieux.

Dans les lignes qui suivent, Mme Yolande Sainte-Marie, l’initiatrice de cette formidable aventure, nous raconte l’histoire de l’ancienne croix de chemin.

Devant la maison Sénécal, sise, au 5425 chemin des Prairies à Brossard, s’élève une vieille croix blanche ornée d’une niche où loge une statue de la Vierge avec les mots « L’année 1954 » inscrite au-dessus. La croisée y est décorée d’un coeur et d’une pièce de bois en forme de soleil. La croix chancelante oscille dangereusement vers la droite.

Au cours des dernières années, le chemin des Prairies a subi des modifications qui ont chamboulé son caractère historique et champêtre. L’autoroute 30, complétée en 1996, effectuant une coupure drastique de ce chemin ancestrale qui apparaît déjà sur la carte de 1815 de l’arpenteur Joseph BouchetteJoseph Bouchette, (1815) Carte topographique de la province du Bas-Canada, Éditions Élysée, 1980. La maison Sénécal, construite en 1799 et se trouvant tout juste sur le futur tracé de l’autoroute 30, fut classée monument historique le 8 janvier 1975 par le ministère des Affaires culturelles du Québec. Ainsi préservée, elle fut acquise par Monsieur Jules Journault qui entreprit en 1984 une minutieuse restauration de la maison.

En 1985, à la demande du ministère des Affaires culturelles du Québec, Monsieur Journault relocalisa la croix devant sa maison parce qu’elle se trouvait de plein fouet sur le site de la future autoroute (lot 285, ancien cadastre). Après avoir soustrait la partie vétuste de la base, restauré les branches horizontales à l’aide d’embouts de métal et ajouté un coq en cuivre au sommet, il replanta la croix à son nouvel emplacement, la solidifiant à sa base dans du cimentInformation obtenue auprès de Jules Journault le 13 septembre 2011. C’est ainsi que fut sauvegardé un témoin de la foi profonde de nos ancêtres, de leur histoire et de leur attachement à leur coin de pays.

HISTORIQUE DE LA CROIX DE CHEMIN

En août 1884, l’abbé Florent Bourgeault, curé à La Prairie de 1877 à 1891, se rend dans le haut de la Côte des Prairies pour y bénir une croix que les habitants du lieu ont érigée à leur frais. Il écrit dans son journal :

« Le 24 août 1884. 15è dimanche après la Pentecôte fête de St-Barthélémi nous soussigné, curé de cette paroisse dûment autorisé par Mgr Édouard Charles Fabre nous sommes rendus en la côte des Prairies en cette paroisse et là et alors, avons béni solennellement une grande et belle croix de concession élevée à la place d’une autre vétuste sur la terre du Sieur Edmond Casimir Brosseau fils de Jacques et près de la ligne de la terre du Sieur Julien Sénécal. Il y avait un grand nombre de personnes de la Côte des Prairies et d’ailleurs. Avant la bénédiction nous avons donné une instruction en rapport avec la circonstance.»Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Élisée-Choquet, Journal de Florent Bourgeault, Faits et gestes de La Prairie, 1877-1899, dossier 2.44

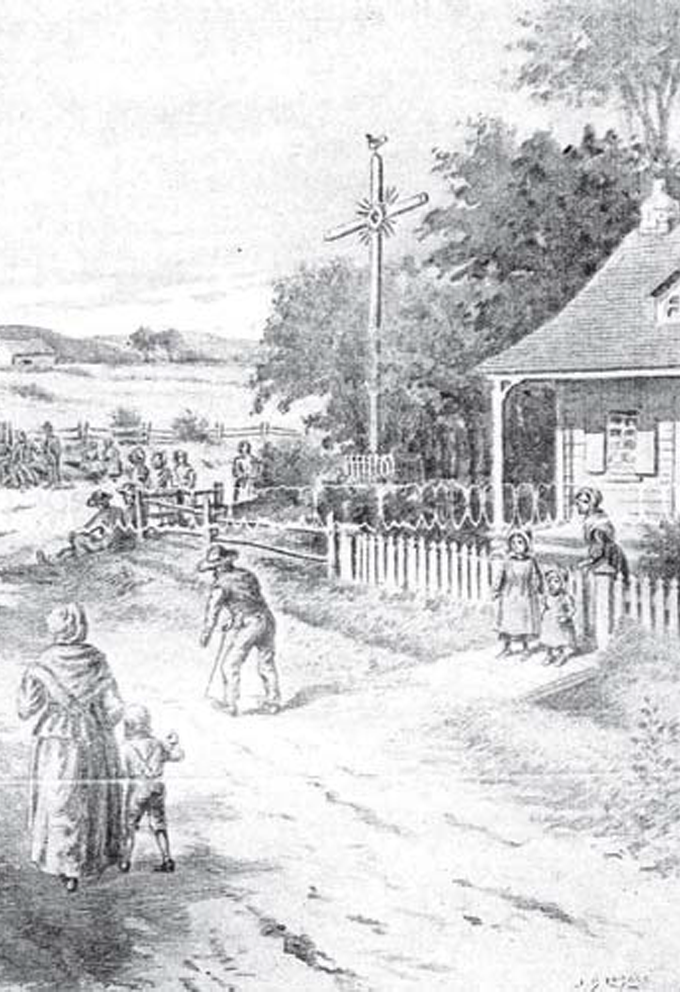

La tradition d’ériger des croix au bord des routes vient des premiers colons français. Ainsi, dès 1672, les Jésuites, seigneur de La Prairie de la Madeleine, concèdent des terres le long de la rive droite (côté Brossard) de la rivière St-Jacques. L’appellation «Côte des Prairies» découle tout probablement de la présence de prairies naturelles que Champlain luimême a remarqué en juin 1611 alors qu’il navigue à l’embouchure de la rivière St-Jacques : il trouve cette rivière « fort plaisante, y ayant plus de trois lieues de circuit de prairies et forces terres qui se peuvent labourer ».Yvon Lacroix., Les origines de La Prairie (1667-1697), Cahier d’histoire des Jésuites. Éditions Bellarmin, p.47

Les terres du deuxième rang sont alors presque entièrement concédées en 1717, si bien que le tracé initial du chemin des Prairies s’amorce avec ces nouvelles continuations de lot et l’ouverture de la côte adjacente qui reçoit le nom de l’Ange-Gardien. Très souvent, les colons vont ériger une croix lorsqu’ils ouvrent un nouveau chemin dans le but d’obtenir une protection divine ou comme lieu de rassemblement pour la prière. En 1884, le journal du curé Bourgeault décrit une grande et belle croix qui remplace une plus ancienne, rongée par le temps. En 1923, Édouard-Zotique Massicotte, directeur des archives judiciaires de Montréal et grand érudit de l’histoire du Québec ancien, présente les résultats de son enquête sur les croix de chemin inventoriées dans différents comtés du Québec. Entre autres remarques, il écrit : « La durée des croix de bois dépasse rarement vingt-cinq ans parce qu’on ne songe pas à les réparer en temps opportun. » Edouard-Zotique Massicotte, « Avant-propos » La croix de chemin, SSJBM, Montréal 1923, p.23 On peut donc affirmer qu’une croix de chemin s’élevait sur la terre des Brosseau vers les années 1850 (lot 285, ancien cadastre).

Un recensement seigneurial effectué par les Jésuites en 1723 confirme déjà la présence de la famille Brosseau sur la Côte des Prairies.Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Élisée Choquet, dossier 3.167Les descendants poursuivront le travail du pionnier Pierre Brosseau et ce, jusqu’à la vente de la terre à Ferdinand Lemieux le 17 septembre 1908.Vente par succ. Edmond-Casimir Brosseau à Ferdinand Lemieux le 17 septembre 1908. Not.A.F. Grondin, registre foncier du Québec en ligne, index aux immeubles no. 18104 Une maison figure déjà sur le contrat de vente. Celle-ci sera éventuellement habitée par Alphonse Lemieux, fils de Ferdinand. Vers 1909-1910, un autre fils, Joseph, construit une seconde maison en brique sur une partie du lot 285, à proximité de la croix.Information obtenue auprès de Gérald et Roger Lemieux en juillet 2011

Puis, vers les années 1930, il fallut remplacer la croix de chemin. Les frères Roger et Gérald Lemieux, nés respectivement en 1922 et en 1923 et fils d’Alphonse Lemieux témoignent ainsi de leurs souvenirs. Roger, 89 ans, se rappelle que, âgé d’environ dix ans, il accompagna son père et l’oncle Joseph Lemieux dans le boisé situé à l’arrière de la maison. Les deux frères abattirent deux grands arbres, qu’ils acheminèrent par la suite chez un monsieur Duclos à Chambly, pour le débitage. Six mois plus tard, le bois bien séché, un journalier nommé Fournier construisit la croix. Elle fut réimplantée sur la terre de Joseph Lemieux avec l’aide de cultivateurs des alentours.

Pour sa part, Gérald se rappelle les soirs du mois de Marie lors desquels se réunissaient les familles Lemieux, Sénécal, Bourassa, Bisaillon, etc. Des fleurs et une clôture ceinturaient la croix qui se profilait sur fond de pommiers.Information obtenue auprès de Gérald et Roger Lemieux en juillet 2011

Puis, lors d’un hiver, autour des années 1945-1946, un chasse-neige endommagea la croix. En 1954, Alphonse Lemieux et Paul Sénécal la remirent en état. Ils l’érigèrent de nouveau au même emplacement et apposèrent sur la hampe l’inscription : « L’année 1954 ».Information obtenue auprès d’Yves Sénécal, neveu de Paul Sénécal, en juillet 2011

Les Archives nationales du Québec à Montréal conserve une photo de 1977 intitulée « Maison Sénécal à Brossard ». La croix s’élève en avant-plan à l’endroit même où elle fut érigée dès l’origine (lot 285, ancien cadastre). Cette photo est précieuse car elle révèle l’aspect du paysage avant l’arrivée de l’autoroute 30.Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Maison Sénécal à Brossard/Adrien Hubert 1977

En 1993, le ministère des Transports du Québec acceptera de modifier l’aménagement de l’autoroute aux abords de la maison Sénécal en éloignant le tracé de quarante mètres additionnels.BAPE, Prolongement de l’autoroute 30, Lettre de Jules Journault au ministre Pierre Paradis le 6 mai 1993. Information obtenue sur internet sous la rubrique : BAPE autoroute 30, Brossard. Des bretelles d’accès seront construites plus tard contribuant ainsi à enclaver les plus belles maisons patrimoniales de Brossard ainsi que la croix de chemin.

UNE NOUVELLE VOCATION PATRIMONIALE

Depuis le déclin de la pratique religieuse au Québec, les croix de chemin ont cessé d’être un lieu de prière et de rassemblement. Jean Simard, historien de l’art et ethnologue, qui a procédé à l’inventaire de quelque 3000 croix de chemin au Québec entre 1972 et 1977, les décrit comme « des témoins d’un passé de foi ».Simard Jean, « Témoins d’un passé de foi », « Perspectives » 1972, La Presse, 17 juin 1972, reproduit dans Diane Joly « Croix de chemin », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française en ligne, 2007

Précieux héritage patrimonial, elles témoignent de rituels anciens et de pratiques oubliées toujours présents dans la mémoire des Québécois.

Dans un lieu qui n’a su préserver la culture du passé, la croix du chemin des Prairies à Brossard demeure le témoin d’une histoire significative et un symbole identitaire important. Diane Joly, historienne de l’art et du patrimoine, affirme cependant que « c’est l’appropriation citoyenne qui assure la pérennité d’un monument car la loi est impuissante contre l’indifférence ».Diane Joly, « Des croix de chemin en quête de protecteurs », Rabaska; vol. 6, 2008, p.61, en ligne sur le site Érudit, p. 61 Reconnaissant l’importance du patrimoine et désireux d’en assurer la transmission, nous pouvons, en tant que citoyens, prendre à notre tour la responsabilité de faire toutes les démarches requises en vue de la restauration de la croix du chemin des Prairies.

Cependant, pour en arriver à cette fin, nous devons tenir compte d’un élément obligatoire tel que si bien exprimé par Diane Joly : « le monument doit communiquer avec son public ».Diane Joly, « Des croix de chemin en quête de protecteurs », Rabaska; vol. 6, 2008, p.61, en ligne sur le site Érudit, p. 61 En effet, l’emplacement actuel de la croix du chemin des Prairies, bien que situé sur l’empiètement municipal, ne favorise pas une « une appropriation citoyenne » car sa position en retrait la met hors de vue du passant. Son déplacement sur le rond-point situé devant la maison Sénécal contribuerait à l’amélioration de sa visibilité et susciterait ainsi l’intérêt de la population. Un aménagement paysager et un panneau d’information relatant son historique complèteraient cette mise en valeur.

Depuis l’automne 2012, la nouvelle loi sur le patrimoine culturel incite fortement les municipalités à contribuer à la préservation du patrimoine sur leur territoire. La disparition de nombreuses maisons patrimoniales sur le chemin des Prairies devrait susciter, de la part des autorités municipales de Brossard, l’urgence de préserver la dernière croix de chemin du lieu par égard pour ceux qui nous l’ont transmise et comme devoir de mémoire pour les générations futures.

M. Gilles Blanchard propose à nos membres un cours gratuit d’initiation au logiciel de généalogie Heredis 14. Les cours auront lieu à compter du 5 février tous les mercredis de 19 h à 21 h au local de la SHLM. Les participants devront au préalable avoir téléchargé Heredis 14, version standard à 39,99 euros (www.heredis.com), sur un ordinateur portable (Windows XP SP3, Vista, ou Windows 7 ou 8) disposant de plus de 250 mo d’espace disque disponible et avoir déjà réalisé une généalogie sur au moins cinq générations.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Mme Johanne Doyle au 450-659-1393. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Gilles Blanchard au 514-249-2111 ou par courriel : [email protected]

En ce début d’année nous exprimons nos plus sincères remerciements à tous nos membres, ainsi qu’à nos principaux partenaires et collaborateurs :

• les membres du conseil municipal

• M. Guy Dupré de la Fondation Guy Dupré

• M. Pierre Brodeur et Mme Jacinthe Ducas du service des loisirs

• Mme Brigitte Tremblay de la bibliothèque Léo-Lecavalier

• Desjardins Caisse La Prairie

Nous souhaitons à tous une année fructueuse et riche de santé et de bonheur.

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

M. Marcel Fournier nous propose une conférence sur les premiers Montréalistes.

Montréal a été fondée en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance sur le site de la bourgade amérindienne d’Hochelaga, laquelle avait été visitée par Jacques Cartier en 1535 et par Samuel de Champlain en 1603. En 1639, à l’initiative de Jérôme Le Royer de La Dauversière, la Société Notre-Dame de Montréal est fondée dans le but d’établir une ville missionnaire au Canada. Le 17 mai 1642, un premier groupe de 63 pionniers s’établit sur l’île située au centre du fleuve Saint-Laurent. Ils seront rejoints en août de la même année par un second groupe de 12 colons puis, en 1643, par 10 autres colons. Entre le 17 mai 1642 et le 31 décembre 1643, on a réussi à ce jour à identifier les noms de 56 individus dans la colonie de Ville-Marie sur les 88 qui s’y trouvaient. Qui étaient ces premiers Montréalistes? Bien que nous connaissions en partie leurs noms, nous savons peu de chose sur leur origine familiale, leur présence en Nouvelle-France et leur descendance au Canada ou en France.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non membres. Renseignements au 450-659-1393.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Yolande Sainte-Marie

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Au jour le jour, décembre 2013

Voilà un cadeau original à des êtres chers : offrez La Prairie – Histoire d’une ville pionnière.

Composé de 19 chapitres, chacun traitant d’un thème différent, ce livre de 475 pages plaira à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire d’une municipalité fondée en 1667.

30 $ en format papier et 20 $ en version ePub sur notre site internet.

Nous souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs.

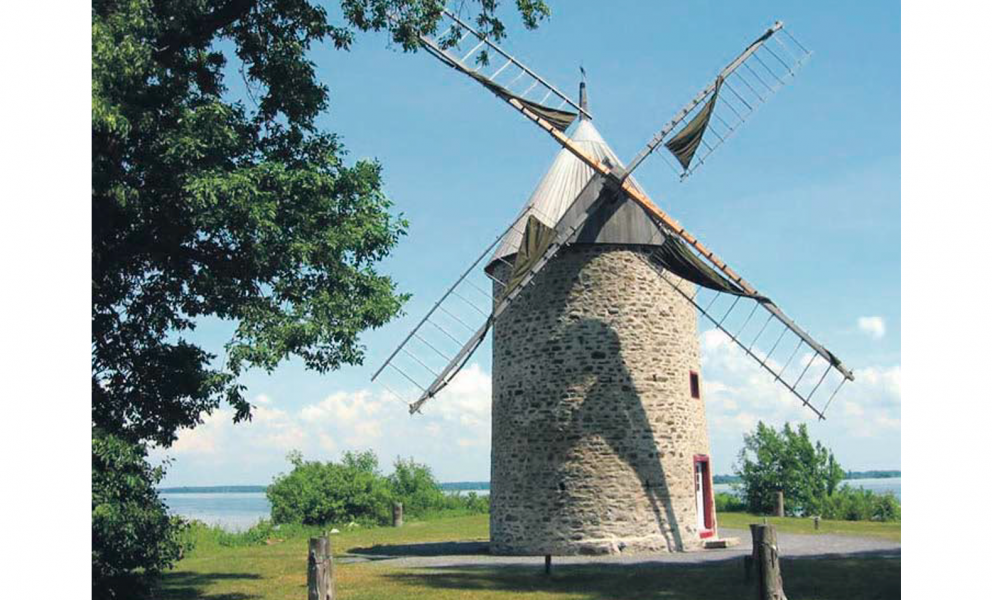

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de comprendre pourquoi Peter Schuyler, dans son récit de l’attaque du 11 août 1691 contre le fort de La Prairie, a situé le moulin à vent quelque part entre la rivière Saint-Jacques et la palissade de bois. Nous savons aujourd’hui que la tour de pierre était à l’opposé du fort, à plus de 700 mètres au sud-ouest.

D’entrée de jeu, convenons qu’à cause de l’importance de la structure et des coûts engendrés par sa construction, ainsi que du rendement très faible de ce type de moulin, il n’y eut qu’un seul moulin à tour de pierre à La Prairie. Il est également impensable qu’on ait songé à quelque époque que ce soit à défaire le moulin pierre par pierre pour le reconstruire à l’autre extrémité du village.

Gilles Deschênes affirme que le moulin à vent de La Prairie a été construit en 1670 en même temps que ceux des seigneuries de Chambly, de Sorel, de Repentigny, de Lachesnaye, de Lachine, de Charlesbourg, de Beauport et de la côte Saint-Jean à Québec.Quand le vent faisait tourner les moulins, p. 58Le contrat de construction demeurant introuvable, Yvon Lacroix dans Les origines de La Prairie (1667-1697) confirme cette date de construction : à l’automne 1671, lors du premier contrat de concession (avec le farinier Pierre Jarny), les Jésuites obligent le censitaire de faire moudre ses grains au moulin qu’ils ont fait bâtir.Les origines de La Prairie, 1667-1697, p. 141

Et l’auteur de préciser : Il se trouve sur le grand chemin qui va du fort à la rivière St-Jacques, lequel est à proximité du fleuve et sert de limite au domaine seigneurial. Puisqu’il s’agit d’un moulin à vent, le site choisi correspond probablement à un promontoire, lieu idéal pour une construction Ibidem, p. 142 de ce genre. Selon une note en bas de page du même auteur, des recherches archéologiques l’auraient situé à environ 1 500 pieds du fort, près du fleuve, vis-à-vis de la rue Saint-Ignace actuelle. Si le moulin avait été érigé entre la rivière et le fort, cela signifierait que les seigneurs jésuites auraient choisi de l’établir sur leur domaine, du côté nord-est du fort, un site moins exposé aux vents dominants.

D’autre part, l’historien Louis Lavallée assure que « Les Jésuites ont fait construire deux moulins sur le territoire de la seigneurie. Le premier, un moulin à vent, que les contrats de concession rédigés par Tissot en 1672 mentionnent, déjà, s’élève sur un petit promontoire dans la commune, à proximité du fort et du fleuve. »La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, p. 88 ce qui situe le moulin de l’autre côté du fort, au sud-ouest, où il est davantage au vent. D’ailleurs la carte du village de La Prairie dressée par l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788 situe clairement le moulin du côté sud-ouest du village. Si le moulin n’apparaît pas sur le plan du village de Laprairie établi par l’arpenteur Joseph Rielle en juillet 1861, c’est simplement parce que le moulin était situé à l’extérieur des limites du village.

Le second moulin dont fait mention M. Lavallée est un immense moulin à eau construit au printemps 1718 par les seigneurs jésuites à la côte Sainte-Catherine.

En cette époque troublée de la fin du 17e siècle, les moulins, solides structures de pierre, sont à certains endroits des lieux stratégiques qui servent également de postes d’observation ou de refuges en cas d’attaque. Le moulin de La Prairie n’échappait pas à la règle puisque, lors de l’attaque menée par les troupes de Peter Schuyler contre le fort de pieux au matin du 11 août 1691, le hollandais venu d’Albany raconte :

« […] We resolved to fall upon the Fort, by break of day went to prayers and marched towards Leprarie, and a mile on this side layd downe our baggage, marching over the Corne field till within a quarter a mile of the Fort, then marched along the water side till we came to the Windmilne within 80 paces of the Fort, on our march we saw a fire upon the land, and as we approached neer the windmill, the fire was stirred three times to cause a flame, which we conceived to be their signe to the Forte, when we approached the Windmilne the miller called, fired and killed one of our Indians, and one of my Christians fired and killed him attempting a second shott, soe that his body hung half in and half out of the window. […] »

Le sieur de Bénac dans une lettre à Frontenac en date du 2 septembre 1691, confirme, à peu de choses près, le récit de Schuyler :

« […] Le Samedy 11 aout Les Ennemis se Coulesrent une heure avant le jour Le Long de laprairie du Costé de la petite rivière, et vinrent jusqu’au moulins, La Sentinelle, quy y estoit postée Cria quyvala, et sur ce quoi on repondoit point, tira criant aux armes et se sauva aussytot Dans Le moulin, Les Ennemis découverts Se jettent sur Le Corps de Garde quy estait entre Le moulin et Le fort et en chasserent Les habitans quy senfuirent en Desordre dans le fort. […] »

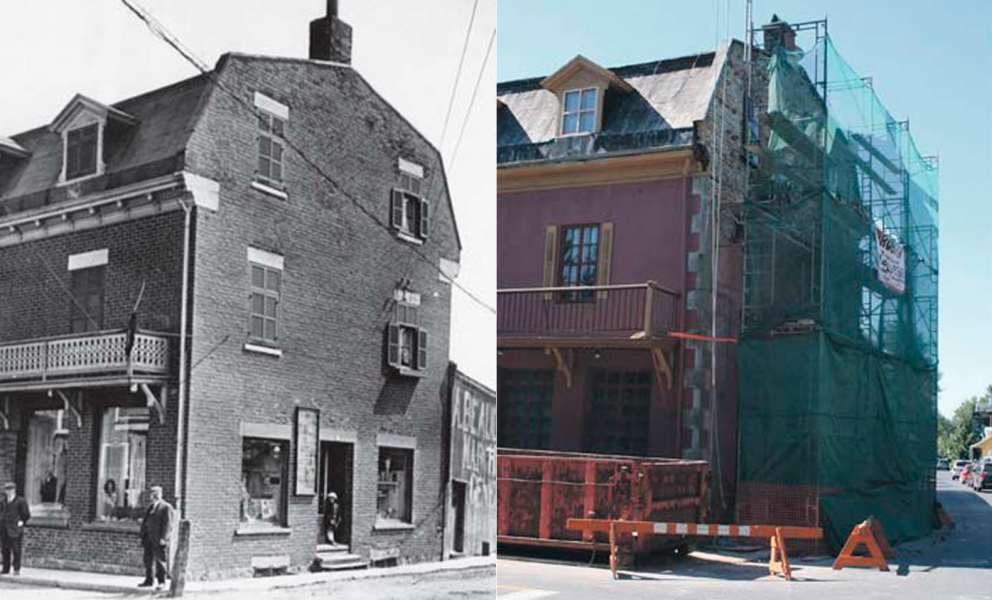

Au cours de l’automne dernier les nouveaux propriétaires de l’édifice portant les numéros d’immeuble 102, 104 et 106, rue Saint-Georges ont dû procéder à des travaux d’urgence, car le mur donnant sur la rue Saint-Ignace menaçait de s’effondrer. D’importantes remises à neuf ont également été effectuées à l’intérieur des deux logements situés à l’étage.

Cette maison a été construite en 1815 par Aimable Leclerc, forgeron. Entre 1850 et 1870, le bâtiment servait d’école normale pour les jeunes gens doués qui y étudiaient en préparation à leur tâche d’instituteurs. Le rez-de-chaussée a longtemps servi de magasin général.

Le 23 novembre dernier, M. Gaétan Bourdages, auteur du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière », a eu la possibilité d’aller présenter sa plus récente publication au Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Installé bien à la vue dans le stand de la Fédération Histoire Québec, M. Bourdages a eu le plaisir de rencontrer des dizaines de personnes très intéressantes. Cependant, compte tenu de la présence de plusieurs centaines de stands d’éditeurs et de l’attrait de nombreuses vedettes de la littérature québécoise, la concurrence était forte et, en conséquence, les ventes du nouveau livre sur La Prairie se sont avérées plutôt modestes.

Malgré tout, ce fut une expérience très enrichissante.

De Bénac et Schuyler, deux partis ennemis, s’entendent donc sur le fait que les attaquants longèrent la rivière Saint- Jacques pour atteindre d’abord le moulin qui se trouvait entre la rivière et le fort. Comment pouvait-il en être ainsi puisque les plans d’arpenteurs et les récits de nombreux témoins confirment que le moulin avait été construit du côté opposé, au sud-ouest du fort ?

Le sulpicien François Vachon de Belmont ne précise pas l’emplacement du moulin, il note simplement :

« […] ayant eu avis que les flamans devaient donner a la prairie mr decaliere y alla les habitans camperent d un cote du fort les soldas de lautre au nombre en tout de 1200 la debauche fut extreme en toute manière cepandant avant le jour 80 loups se glisserent par le fosse derriere le moulin tuerent la santinelle endormie […] »

Lahontan, dans une lettre datée du 10 novembre 1691, ne dit rien du moulin mais parle plutôt du corps de garde :

« On m’apprit que trois cens Anglais et deux cens Iroquois s’étaient approchés il y a deux mois de l’Isle de Montréal; que le gouverneur de cette Isle ayant fait passer quinze Compagnies de l’autre côté du Fleuve dans la Prairie de la Madelaine, pour les attendre de pied ferme, qu’un détachement de ce Parti ennemi avait surpris, à la faveur de la nuit, les sentinelles avancées, et que le corps ayant joint, ils donnèrent tête baissée avec tant d’intrépidité et de courage sur les Corps de Garde et sur le Camp dans un même tems, […] »

Ainsi, selon Schuyler, le meunier aurait été tué après avoir fait feu sur un « Indien ». Or, le meunier Laurent Frangé n’apparaît nulle part dans les registres des sépultures de La Prairie pour l’année 1691. Schuyler aurait-il conclu à tort que quiconque criant « qui va là » et faisant feu depuis le moulin devait nécessairement être le meunier ?

Compte tenu de la topographie et des techniques de raids à embuscades très à la mode à l’époque, il est tout à fait logique que les troupes de Schuyler aient longé la rive de la rivière Saint-Jacques La maison fortifiée pour atteindre le fort de La Prairie et surprendre les troupes françaises. Ce qui pose problème c’est que deux témoins attestent que le moulin était situé entre la rivière et le fort, soit à plus de 700 mètres de sa position réelle, en bordure de l’actuelle rue Saint-Henri.

Un chef militaire d’expérience aurait sans doute divisé ses troupes en deux contingents afin d’attaquer le fort de deux côtés à la fois. La brigade venant du côté sud-ouest se serait effectivement heurtée au moulin à vent avant d’atteindre le fort situé à 250 mètres. L’autre troupe arrivant du côté de la rivière aurait d’abord dû franchir le « corps de garde » qui était peut-être la petite maison fortifiée :

« Construite vers 1688, cette petite maison mesurait environ 25 pieds X 38 pieds et était surmontée d’une énorme cheminée centrale en pierre; un toit à quatre versants en croupe la coiffait. C’était une maison d’habitation qu’on pouvait transformer en redoute sitôt qu’un danger se présentait ; de lourds contrevents fermaient les ouvertures et des meurtrières étaient percées au niveau des combles, de sorte qu’on pouvait y tirer sur l’ennemi. »Michel Létourneau, Le Bastion, Volume 2, no 1, juin 1983, page 21.

« Quant à la maison en pierre qu’on a prise et donnée pour le Fort de La Prairie, il est certain qu’elle est bien ancienne, et les meurtrières qu’on y voit dans les mansardes donnent raison de croire qu’elle a été bâtie dans un but militaire ; cependant elle n’a jamais été ni le Fort ni dans le Fort. Elle pourrait être une Redoute destinée à défendre le Fort, comme le moulin à vent construit au sud du Fort devait en être une autre. »Journal La Minerve du 20 mai 1882.

La maison fortifiée était bien située à près de 80 pas (environ 50 mètres) du fort (we came to the Windmilne within 80 paces of the Fort), sur la rue du Boulevard près de l’extrémité de la rue Sainte-Marie.

Voilà qui nous permet d’avancer l’hypothèse suivante; bien que cela n’apparaisse pas dans son récit, Schuyler aurait attaqué le fort à la fois par le nord-est et par le sud-ouest, se heurtant d’un côté à la maison fortifiée et de l’autre au moulin à vent. Ayant sans doute rédigé sa description des événements plusieurs années après les faits et peu familier avec le site de La Prairie, il aurait confondu les deux assauts et les deux bâtiments.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, novembre 2013

Notre comité chargé de la vente de livres usagés a repris ses activités. Vous pouvez déposer vos livres au local de la SHLM les mardis, mercredis et jeudis entre 10 h et 17 h.

Une boîte de dépôt est également disponible à l’entrée de la bibliothèque Léo-Lecavalier.

Nous vous prions de ne pas déposer d’encyclopédies ou de livres en mauvais état.

N.D.L.R. Merci à M. Antonio Tavares pour sa généreuse collaboration à cet article.

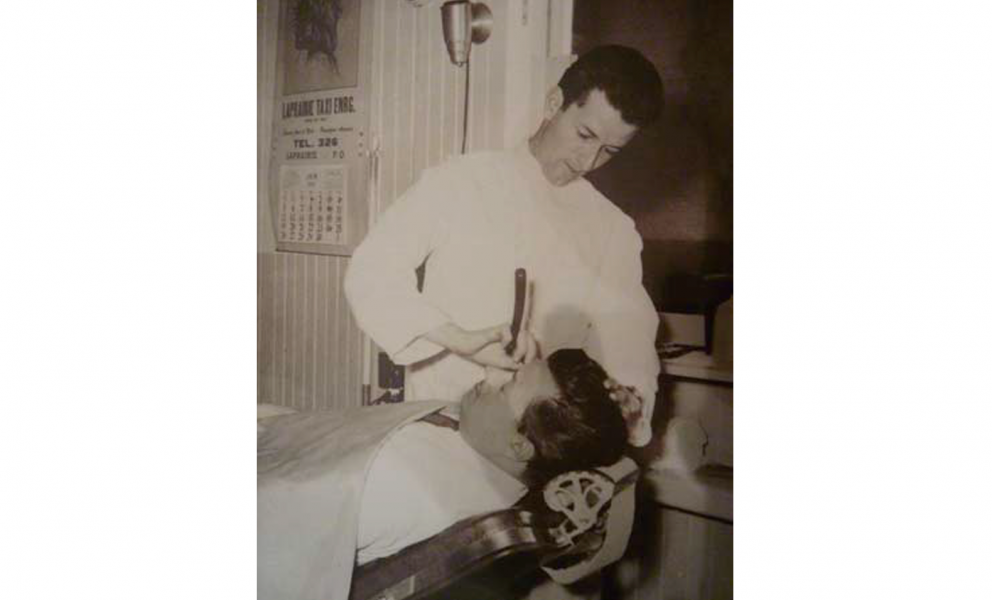

Originaire de Sainte-Perpétue près de Drummondville, au début de la décennie 1950, Roger Lupien travaillait dans la construction à Montréal. À l’époque, le travail de journalier était peu mécanisé et il fallait trimer dur pour gagner de maigres salaires, surtout quand on était sur le « moineauSolide boîte de bois munie d’un long manche qui servait à transporter les briques ou le mortier. Il fallait beaucoup de force et d’endurance pour grimper dans les échelles avec un tel poids sur l’épaule. L’usage du moineau était une tâche très difficile et dangereuse pour les travailleurs de la construction. ». Soucieuse de son avenir, une personne de son entourage lui suggéra d’adopter un métier plus payant et moins exigeant physiquement. C’est alors que le jeune Lupien résolut de s’initier au métier de barbier chez un barbier de la rue Saint-Laurent à Montréal.

Ayant à peine complété sa formation, en juillet 1953, il ouvre un salon de barbier dans une pièce qui avait servi jusqu’alors de boudoir dans la maison de M. William Ayotte située sur la rue Saint-Georges. Sise près de l’ancien bureau de poste, cette maison a été plus tard achetée et démolie par l’entreprise de produits alimentaires Rose et Laflamme. La coupe de cheveux coûtait 0,40 $ et le loyer mensuel 35,00 $.

Peu avant l’ouverture de ce premier salon, l’ancien barbier et photographe Victor Lamarre lui avait proposé de lui vendre son vieux matériel, dont une magnifique chaise de bois. M. Lupien déclina l’offre, préférant démarrer son entreprise avec du matériel neuf.

En mai 1954, de retour de son voyage de noces, le jeune barbier déménage son salon au 235, rue Sainte-Marie, dans un édifice appartenant à monsieur Bourdon face à l’hôtel Tourist. Ce nouveau salon était situé à quelques enjambées de l’ancien salon de barbier de Roger Papy, dans un bâtiment très étroit à deux étages, et dont la partie arrière était habitée par la famille de M. Montpetit. M. Papy se préoccupait peu de la propreté de son commerce et, après quelques années d’existence, les services de santé n’eurent d’autre choix que de l’obliger à fermer son salon.

Séance du conseil municipal du 2 avril 1951

Le secrétaire-trésorier donne lecture de l’ordonnance adressée à monsieur Roger Papy concernant le salon de coiffure qu’il opère.

En 1966, la municipalité exproprie le 235, rue Sainte-Marie qui est démoli pour céder la place à un stationnement.

Séance du conseil municipal du 18 octobre 1967

« En ce qui concerne le projet d’établissement d’un terrain pour fi ns de stationnement, rue Ste-Marie, le greffier donne communication d’une offre de Mme Valéda Spénard de louer le terrain adjacent à sa propriété pour une année au prix de $800.00, d’une offre de monsieur Domina Potvin de vendre à la Ville l’emplacement de l’ancien magasin Arthur PotvinÉdifice aujourd’hui occupé par le restaurant Le Vieux Fort. , y compris magasin, cour, hangar et autres bâtiments pour le prix de $38,000.00, et d’une offre de Mme E.B. Normandin de vendre à la Ville sa propriété située à 231, 233 et 235 rue Ste-Marie au prix de $12,000.00. »

Nonobstant ces propositions, « L’échevin Gérard Péladeau donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pourvoyant à l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation de l’immeuble portant les numéros Partie 105, Partie 107 et le numéro 109 du cadastre du Village de Laprairie, pour servir à l’établissement d’un terrain de stationnement, comprenant l’exécution de travaux de pavage et d’aménagement dudit terrain et travaux connexes et à rencontrer la perte sur la vente d’obligations à être émises et les autres dépenses contingentes en rapport avec ledit règlement, ainsi qu’à emprunter au moyen d’une émission d’obligations la somme approximative de $20,000.00 pour les fins dudit règlement. »

M. Lupien se voit donc forcé de déménager à nouveau son commerce. Il se transporte plus au sud-ouest sur la rue Sainte-Marie, dans un bâtiment qui abrite déjà le restaurant de madame Morand. Hélas, dans la soirée du 23 décembre 1969, un terrible incendie, causé par de l’huile de cuisson, rase l’édifice. Lors de cet incendie, une fillette d’une dizaine d’années subira de très graves brûlures. Le beau-frère du barbier, ainsi que Jean Desautels, son beau-père, réussiront à sauver des flammes l’enseigne de barbier qui trône encore aujourd’hui devant le 581, de la rue Saint-Paul.

À peu près disparu du paysage commercial actuel, le pôle bleu, blanc et rouge des barbiers a des origines très anciennes. Les chirurgiens-barbiers pratiquèrent des saignées pendant longtemps. Le patient tenait dans sa main droite un bâton autour duquel on enroulait une bande de tissu, ce qui permettait de maintenir le bras à l’horizontale et facilitait la saignée. Ceci explique que les bandes blanches symbolisent les bandages et les rouges, la couleur du sang lors des saignées. Avec le temps, l’enseigne tricolore est devenue un outil commun à toutes les boutiques de barbiers, et a contribué à identifier facilement l’endroit.

À l’occasion de son souper annuel du 26 octobre dernier, la SHLM a désigné M. Robert Mailhot à titre de membre honoré pour l’année 2013. À travers ses compétences et sa grande disponibilité, M. Robert Mailhot a rendu d’importants services à notre organisme en s’assurant, durant de nombreuses années, du bon fonctionnement de notre parc informatique. Merci et félicitations au récipiendaire.

Les photos du souper annuel sont disponibles à l’adresse suivante : https://picasaweb.google.com/shlm.laprairie/SHLM_41e

Du 23 au 30 novembre prochain, le Club de généalogie de la SHLM participera de façon active à la semaine de la généalogie. Afin d’intéresser les adolescents aux éléments de la généalogie, les 25 et 26 novembre, quelques membres du Club visiteront deux établissements scolaires de la région, soit l’école secondaire La Magdeleine de La Prairie et le Collège Charles-Lemoyne de Sainte-Catherine. De 18 h à 21 h, les 25, 26 et 28 novembre, nous ouvrirons nos portes aux étudiants afin de leur permettre de participer au concours « Cap sur mes ancêtres » de la Semaine nationale de la généalogie. L’objectif du concours est de les amener à la SHLM et de leur permettre de reconstituer quatre générations de leur arbre généalogique avec l’aide de nos bénévoles et des banques de données disponibles.

Soucieux de bien loger sa jeune famille, M. Lupien avait, en février 1966, acheté pour 500,00 $, une solide maison qui devait être détruite pour permettre la construction de voies d’accès au pont Champlain. Le transport de la maison, l’excavation et les fondations coûtèrent au total 2 200,00 $ au nouveau propriétaire. Après l’avoir séparée de son garage, la maison fut transportée par M. Potvin via l’autoroute 132 et la rue Saint-Henri pour être installée au 581, rue Saint-Paul. Cet emplacement était le seul disponible dans le périmètre de ce qui fut durant plusieurs décennies un ancien cimetière protestant. Est-il utile de préciser que le docteur Lavallée s’était assuré de faire exhumer tous les restes humains avant qu’on y construise des maisons.

Père de cinq enfants au moment de l’incendie de la rue Sainte-Marie, M. Lupien se voyait donc obligé de s’installer ailleurs afin de continuer à gagner sa vie. Ayant tout perdu dans les flammes et aucun autre emplacement n’étant disponible sur la rue Sainte-Marie, Roger Lupien souhaite poursuivre son métier dans le salon de la maison familiale rue Saint-Paul. Or, les règlements municipaux de l’époque interdisent une telle pratique. Les voisins acceptent donc de signer une pétition réclamant que le conseil de ville autorise l’ouverture du salon de barbier dans la résidence de ce dernier. Avec l’appui du maire et de plusieurs conseillers, l’affaire connut un dénouement heureux.

Séance du conseil du 5 janvier 1970

« Il est donné communication d’une lettre de monsieur Roger Lupien formulant une demande pour un permis d’affaires, afin d’opérer un salon de barbier sur la rue St-Paul, en la Ville de La Prairie. »

« Le conseiller Paul Godin donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pour amender le règlement de construction et de zonage numéro 269, afin d’autoriser les commerces de salon de coiffure pour dames ou de coiffeur pour hommes dans les zones résidentielles unifamiliales. »

Plein d’entregent et d’un naturel discret, M. Lupien savait écouter ses clients avec tact. Véritable confessionnal, tout se réglait au salon de Roger Lupien : politique municipale et provinciale, secrets de famille, chicanes de couple, maladies, etc.

N’essayez surtout pas de l’amener à révéler quelques secrets, Roger Lupien respecte la règle d’or des coiffeurs et des chauffeurs de taxi : motus et bouche cousue.

À 83 ans, le barbier de La Prairie jouit d’une excellente santé. Visiblement heureux après 60 ans de métier et des milliers de clients, le « barbier de La Prairie » pratique toujours son métier avec passion et compte même de nouveaux clients. Nous lui souhaitons de poursuivre pendant encore de nombreuses années, surtout que, de nos jours, une coupe de cheveux à 11 $ est une véritable aubaine.

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

De 1980 jusqu’au milieu des années 2000, l’étude de la guerre de 1812 était facultative dans le cadre du programme d’histoire nationale au secondaire. C’est donc dire qu’une génération complète d’étudiants québécois n’aura retenu de cette guerre que l’image de Laura Secord courant dans les bois pour avertir l’armée britannique d’une embuscade américaine ou encore l’héroïsme de Michel de Salaberry commandant ses Voltigeurs, debout sur une souche face au feu de l’ennemi au cours de la bataille de la Châteauguay. En 2012, le gouvernement fédéral n’a pas hésité à souligner avec insistance le bicentenaire de cette guerre qui, afin de vaincre un ennemi commun, unifia pour la première fois de notre histoire les efforts du Haut- Canada et du Bas-Canada. Afin d’éclairer cet épisode méconnu de notre histoire, M. Tremblay fera une analyse détaillée des causes et des enjeux de cette guerre en portant une attention particulière sur les combats qui se sont déroulés au Québec (Bas-Canada).

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.