Au jour le jour, juin 2014

1940, récolte de foin sur la terre des Moquin aujourd'hui occupée par un secteur du quartier de la Magdeleine.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 18 mars dernier, M. Marc-André Gaudreau avait été élu par acclamation au sein du conseil d’administration de la SHLM pour un mandat de deux ans. Or peu de temps après son élection, M. Gaudreau a dû quitter son poste au sein du C.A. pour des raisons personnelles. En conséquence, lors de leur rencontre mensuelle du 10 juin 2014, les membres du C.A. ont résolu de coopter M. Jean-Pierre Labelle au sein du conseil. M. Labelle y occupera les fonctions de trésorier.

L’implication de M. Labelle au sein du comité de la vente de livres usagés l’a convaincu de s’impliquer plus à fond et de poursuivre le travail accompli par les bénévoles. Il souhaite par ses idées contribuer à l’évolution de la SHLM.

De plus, M. Labelle espère depuis longtemps vivre l’expérience d’une participation au sein d’un comité de gestion.

Tous nos voeux de succès l’accompagnent.

Le 30 septembre 1670 à Montréal, on assiste à la cérémonie nuptiale unissant Mathieu Faye « dit la fayette habitant de laprerie de La Magdelaine fils de feu Claude (mot rayé) Faye et de Marie Sulier Ses pere et Mere de La Paroisse et du Bourg de St Jean Evesché de Clermont en Auvergne » et Marguerite Françoise « Maureaux fille de feu François Maureaux et de FrançoiSe Gardien Ses pere et Mere de La paroisse de St Sulpice au faulbourg St Germain Les Paris ».Ancestry.ca : acte de mariage entre Mathieu Faye dit la fayette et Marguerite Françoise Maureaux.

D’après le généalogiste Michel Langlois, Mathieu Faye « est le Lafayette de la compagnie du capitaine La Varenne » du Régiment de Carignan-Salières arrivé à Québec « le 12 septembre 1665 (à) bord du navire le Saint-Sébastien ».LANGLOIS, Michel. Carignan-Salière 1665-1668. Drummondville, La Maison des ancêtres inc., 2004, p. 326-327. Plus loin : Faye « s’établit à Laprairie où le 8 juin 1672 les Jésuites lui concèdent deux terres de deux arpents de front par vingt-cinq arpents de profondeur ».Ibidem, p. 326. Mathieu Faye « est fait prisonnier par les Iroquois avec sa femme, le 4 septembre 1690 et amené en captivité ». Le couple revient en 1693Ibidem, p. 326-327. , mais Mathieu Faye et son fils André sont tués par les Iroquois et inhumés le 29 août 1695 à La PrairieAncestry.ca : acte de sépulture de « mathieu faye »..

Pour comprendre les dangers que vivaient les colons, je vous propose cet extrait du livre sur la bataille de La Prairie :

« Imprévisibles et rusés, les Autochtones sont d’habiles et féroces guerriers. En plus d’être des espions efficaces, ils excellent dans l’escarmouche et les combats rapprochés. On fait régulièrement appel à leur connaissance des forêts et des cours d’eau pour servir de guides. Le succès de la plupart des expéditions repose sur leur collaboration et sur leur connaissance du continent ».BOURDAGES, Gaétan, Jean JOLY et Stéphane TREMBLAY. 1691 La bataille de La Prairie. Montréal, Éditions Histoire Québec, 2009, p. 33.

L’auteur Yves Landry nous informe que Marguerite Françoise Moreau est une « Fille du roy », « née vers 1655. Arrivée en 1670 ». Devenue veuve en 1695, elle se marie de nouveau. En effet, le 21 novembre 1696 à La Prairie, on assiste à la cérémonie unissant « Jean Le fort dit La prairie » et Françoise Moreau, « Veufve de mathieu La fayette de cette paroisse ».Ancestry.ca : acte de mariage entre Jean Le fort dit Laprairie et Françoise Moreau. Un seul garçon serait issu de cette seconde union.

À l’instar des femmes de son époque, Marguerite Françoise Moreau donne naissance à plusieurs enfants. D’après les généalogistes René JettéJETTÉ, René et le PRDH. Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 415. , Yves LandryLANDRY, Yves. Orphelines en France pionnières au Canada. Les Filles du roi au XVIIe siècle. Montréal, Leméac, 1992, p. 350. et Michel LangloisLANGLOIS, Michel. Carignan-Salière 1665-1668. Drummondville, La Maison des ancêtres inc., 2004, p. 326. , le couple Faye-Moreau aurait eu 10 enfants, mais, d’après le Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal (PRDH), il semble bien que le couple ait plutôt eu onze enfantsFiche du PRDH sur genealogie.umontreal.ca . Après quelques vérifications, nous devions effectivement ajouter un enfant à ce couple. La preuve : l’acte de mariage entre Jean Baptiste Bondy, « Marchand Bourgeois », et « Marie anne Lafayette agée de Cinquante neuf ans fille de mathieu faye dit lafayette et de Marguerite moreau Ses pere et mere de la paroisse de laprairie de la madelene » signé le 16 septembre 1750 à MontréalAncestry.ca : acte de mariage entre Jean Baptiste Bondy et Marie Anne Lafayette. . D’après l’âge mentionné dans l’acte, Marie Anne serait née vers 1691.

LES AUTRES ENFANTS DU COUPLE

À la lumière des données disponibles au moment d’écrire ces lignes, voici la liste des autres enfants du couple Faye-Moreau :

Tout d’abord, Anne « Faie dit Lafaiette » (dans la marge), fille de Mathieu Faie dit Lafaiette et de Marguerite Moreau, baptisée à La Prairie le 22 septembre 1672. Parrain : Claude Caron. Marraine : Anne Le BerAncestry.ca : acte de baptême (latin) d’Anne Faie dit Lafaiette. Vérification complémentaire : PRDH. .

Ensuite, Marguerite, fille de « matheo faie vulguo lafaiette … et margarita moreau », baptisée à La Prairie le 21 mars 1674. Parrain : Julien Averty, fils de Julien Averty. Marraine : Marguerite Tenard, épouse de Charles BoyerAncestry.ca : acte de baptême (latin) de Marguerite Faie dit Lafaiette. Vérification complémentaire : PRDH. . Marguerite Faye, « fille de Mathieu Faye dit Lafayette et de Marguerite Moreau » épouse Joseph Bénard (René et Marie Sédilot) le 25 octobre 1689 à La Prairie, en présence de « Mr de St Martin Notaire a Ville Marie »Ancestry.ca : acte de mariage entre Joseph Bénard et Marguerite Faye. .C’est à Boucherville, le 16 juin 1721, qu’a lieu la cérémonie funéraire de Marguerite Faye, « femme de joseph benar dit Carignan habitant de boucherville decedée le jour precedent ». Témoins : « gilles papin et frere loüis maistre d’ecole souSSignés »Ancestry.ca : acte de sépulture de Marguerite Faye. .

Suivie de Marie « Faie dit Lafaiette », fille de Mathieu Faie dit Lafaiette et de Marguerite Moreau, baptisée au même endroit le 26 mars 1676. Note : enfant ondoyé à la naissance par Julien Averty filsAncestry.ca : acte de baptême (latin) de Marie Faie dit Lafaiette. Vérification complémentaire : PRDH. . Marie, « fille de Mathieu Faye dit la Fayete et de Marguerite Moreau », se marie le même jour (25 octobre 1689) et au même endroit que sa soeur Marguerite. Elle épouse « Pierre Bordeau »Ancestry.ca : acte de mariage entre Pierre Bordeau et Marie Faye. . Parmi les signataires de l’acte : le sieur « LeGardeur de beauvais ».

Un fils est baptisé à La Prairie le 16 juillet 1678. Il s’agit d’André « Faie », fils de Mathieu Faie et de Marguerite Moreau. Parrain : André Foran. Marraine : Catherine CiquanAncestry.ca : acte de baptême (latin) d’André Faie. Vérification complémentaire : PRDH. . Malheureusement, ce fils est inhumé le même jour que son père, soit le 29 août 1695 à La Prairie : « Mathieu faye aagéé denviron 48 ans et Son fils Andre … ont esté tués par les Iroquois »Ancestry.ca : acte de sépulture de Mathieu et d’André Faye. .

Un autre fils naît. Il est baptisé à La Prairie le 17 septembre 1680. Il s’agit de « Jean Faie », fils de Mathieu Faie et de Marguerite Moreau. Parrain : Jean BouteillierAncestry.ca : acte de baptême (latin) de Jean Faie. Vérification complémentaire : PRDH. . Ce second fils « de Mathieu faye » meurt très jeune et est inhumé à La Prairie le 30 septembre 1684, « aagé de 4 ans »Ancestry.ca : acte de sépulture de Jean Faye. .

Le 5 janvier 1683 à La Prairie, on assiste au baptême de Marie Angélique Faye, « fille de Mathieu faye et de Marguerite Moreau ». Parrain : Claude Faye. Marraine : Marguerite GuiteauAncestry.ca : acte de baptême de Marie Angélique Faye. . Le 20 avril 1705 à La Prairie, Angélique Faye, « fille de Mathieu Faye et de Marguerite Moreau », épouse Pierre Roy (Pierre et Catherine Ducharme) en présence de personnages importants : « Mr de l’Erige dit la plante officier d’un detachement de la Marine de Nicolas Antoine Coulon auSsi officier d’un detachement de la Marine Antoine Adhemar dit St Martin Notaire Royal de Montreal »Ancestry.ca : acte de mariage entre Pierre Roy et Angélique Faye..

Une cinquième fille fait son entrée officielle dans la famille chrétienne le 22 août 1684 à La Prairie par le baptême de Jeanne, « fille de Mathieux faye et de Marguerite Moreau. Elle est née le jour precedent ». Parrain : Claude Caron. Marraine : Jeanne Le BerAncestry.ca : acte de baptême de Jeanne Faye.. Le 3 juillet 1702 à La Prairie, on assiste à la cérémonie unissant « Jeanne Lafayette fille de deffunt mathieu Lafayette Et de Marguerite moreau » à Antoine RougierAncestry.ca : acte de mariage entre Antoine Rougier et Jeanne Lafayette..

Le couple Faye-Moreau prénomme une autre fille « Anne » lors d’une cérémonie baptismale qui a lieu dans le même bourg le 12 septembre 1686, « fille de Mathieu fayé et de Marguerite Moreau Sa femme née le 11 de Sept. ». Parrain : Étienne Bisaillon. Marraine : « Marguerite Fayé ». Étrangement dans cet acte, un accent aigu apparaît au patronymeAncestry.ca : acte de baptême d’Anne Fayé. . Cette jeune enfant, « fille de Mathieu Faye habitant de cete paroisse agee d’environ 3 ans » est inhumée à La Prairie le 5 septembre 1689Ancestry.ca : acte de sépulture d’Anne Faye. .

Un troisième fils est baptisé le 20 mars 1689 à La Prairie. Il s’agit de François, fils de Mathieu Faye et de Marguerite Moreau. Parrain : François Le Ber, « fils de François Le Ber ». Marraine : Marie Faye, « fille de Mathieu Faye habitant aussi delad. paroisse »Ancestry.ca : acte de baptême de François Faye. . François Faye, « fils de Mathieu Faye de cete paroisse age de cinq mois et demi », est inhumé à La Prairie le 3 septembre 1689Ancestry.ca : acte de sépulture de François Faye. .

Enfin, outre Marie Anne Lafayette dont l’existence a été évoquée plus haut, c’est avec « Elisabeth la fayette fille de Mathieu la fayette et de Marguerite moreau » que la famille Faye-Moreau semble clore la construction du nid familial, baptisée à La Prairie le 11 juillet 1695. Parrain : Benoit Bisaillon. Marraine : Élisabeth Barault, « de cette paroisSe ».Ancestry.ca : acte de baptême d’Élisabeth La Fayette. Le 22 novembre 1717 à La Prairie, Élisabeth « Lafayette de la paroisse de la dite Prairie de la madeleine » accepte de devenir l’épouse de « Pierre Côme ». Les noms des parents de la fille ne sont pas mentionnésAncestry.ca : acte de mariage entre Pierre Côme et Élisabeth Lafayette. . Le 7 juin 1776 à Montréal, on assiste aux funérailles d’Élisabeth Lafayette, « veuve St-come décédée d’avanthier agée d’environ quatre vingt deux ans » (mots rayés sous l’âge)Ancestry.ca : acte de sépulture d’Élisabeth Lafayette. .

UNE BRÈVE CONCLUSION

On peut constater que la descendance de Mathieu Faye est assurée par ses filles. Le patronyme Faye (et ses variantes), qui change constamment au fil du temps, survivra grâce à l’union entre « Claude Faye et Jeanne Pera » qui a lieu à La Prairie le 25 octobre 1688, en présence de « Mathieu Faye Oncle dud Claude Faye »Ancestry.ca : acte de mariage entre Claude Faye et Jeanne Pera. . Claude Faye, était le neveu de Mathieu Faye et de Marguerite Moreau. D’après les sources consultées, le nom « Faye » était porté par d’autres colons, mais la descendance qui a essaimée dans notre région semble issue du couple Faye-Pera (Faille-Perras).

Au cours du week-end des 1er, 2, 3 et 4 mai dernier, la SHLM tenait, dans ses locaux du 249, rue Sainte-Marie, sa vente annuelle de livres usagés. L’événement a encore une fois connu un immense succès et l’objectif de vendre plus de 3 500 livres a été atteint. Nos plus sincères remerciements aux nombreux bénévoles du comité de la vente de livres pour les sept mois de travaux préparatoires et la tenue de la vente durant quatre jours.

Lors du conseil de généalogie organisé par la FQSG (Fédération québécoise des Sociétés de généalogie) à Sherbrooke le 3 mai dernier, M. Jean L’Heureux, un ancien président de la SHLM, a reçu le prix Renaud-Brochu pour l’excellence de son bénévolat en généalogie au sein de notre organisme. Toutes nos félicitations à M. L’Heureux! Au cours de ce même conseil de généalogie, M. Stéphane Tremblay, l’actuel président de la SHLM a été élu par acclamation au poste d’administrateur du conseil d’administration de la FQSG.

Grâce à une généreuse subvention de l’organisme « Emplois d’été Canada », la SHLM a récemment procédé à l’emploi de trois guides étudiants pour l’été 2014. Ces guides sont, Camille Amyot, Marianne Bissonnette et Alexandre Boivin. L’essentiel de leur travail consistera à accueillir les visiteurs et à les guider à la fois dans notre exposition estivale sur « La grande histoire du petit cheval de bois » par Denis Gauthier ou encore à leur proposer une visite commentée du site patrimonial protégé (arrondissement historique).

Inauguration de l’exposition

Le samedi 14 juin 2014 à 10 h au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Pour renseignements : 450-659-1393

Au jour le jour, mai 2014

Le 18 mars 2014, j’ai entrepris mon 4e mandat comme administrateur de la SHLM. Suite à une décision du conseil d’administration lors de la réunion du 31 mars dernier, je suis devenu le 16e président de la Société depuis son incorporation en 1972. Comme le disait mon prédécesseur, ce poste est exigeant et lourd de responsabilités. Cependant, solidement épaulé par mes collègues du conseil d’administration, par notre coordonnatrice et nos bénévoles, je suis confiant dans l’avenir de notre Société d’histoire.

Notre mission s’articule autour de trois champs d’activités : la généalogie, l’histoire locale et le patrimoine bâti. Les défis à relever sont nombreux et nous encadrons déjà plusieurs projets liés à notre mission. À cela s’ajoutera bientôt notre contribution aux festivités entourant le 350e anniversaire de La Prairie en 2017. Nous comptons travailler fort d’ici-là afin de faire connaître l’histoire de notre ancienne seigneurie lors des festivités commémoratives.

Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre d’une de nos activités.

Dernier né d’une famille de quatre enfants (Aurore, Marie-Antoinette, Jean Roch et Guy), Guy Serres a vu le jour à La Prairie en 1935. Fils d’Alice Legrand et de Roch Serres, le jeune Guy a dû quitter La Prairie à l’âge d’un an puisque son père venait de racheter l’hôtel Le Relais Terrapin situé sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Roch Serres avait déjà été propriétaire du même hôtel (un ancien relais de diligences) de 1920 à 1925. Hélas, après six autres années au Terrapin, désemparé par le décès de son fils aîné âgé de dix-huit ans, M. Serres dut se résoudre à vendre l’hôtel à nouveau.

Le jeune Jean Roch, suite à une longue randonnée à vélo sous la pluie, avait contacté une « tuberculose galopante » ou phtysieLa tuberculose galopante ou phtysie détruit le tissu pulmonaire en quelques mois. à la laquelle il ne survécut que quelques mois dans un sanatorium de Sainte-Agathe-des-Monts Ouvert en 1908, ce sanatorium fut le premier au Québec. .

C’est ainsi que la famille revint à La Prairie et que Joseph Guy entreprit son cours primaire à l’Académie Saint-Joseph dirigée par les FrèresRasée par les flammes dans la nuit du 3 janvier 1978, l’école était située à l’angle du chemin de Saint-Jean et de la rue Saint-Ignace. de l’Instruction chrétienne. Sa cinquième année complétée, le futur horloger se vit à nouveau contraint de quitter La Prairie puisque son père avait fait l’acquisition d’une taverne à Montréal. Il compléta donc sa sixième et sa septième année à Saint-StanislasL’école primaire Jacques-Marquette devint l’école secondaire Saint-Stanislas de 1929 à 1966. L’ESSS était la fierté des Frères de l’Instruction chrétienne dans toute la province de Québec. avant d’entreprendre son cours classique au Collège Sainte-Marie dirigé par les Jésuites. Le cours classique durait huit ans (Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification, Belles-lettres, Rhétorique, Philo-I et Philo II) et menait à la prêtrise ou encore à l’université vers des professions dites libérales : droit, médecine, architecture etc.

La voie était donc toute tracée puisque Guy voulait devenir architecte. Or, en Belles-lettres, cette fois au Collège Brébeuf, on lui fi t clairement savoir, sans doute un peu tardivement, que le cours classique ne lui convenait pas. Fort en mathématiques, le futur horloger résolut de s’inscrire dans une école privée afin de suivre en un an un cours accéléré qui devait lui ouvrir les portes de l’école d’architecture. Or, le cours terminé, il apprit, non sans amertume, que l’Université de Montréal ne reconnaissait pas la formation donnée par cette école. Il aurait pu poursuivre sa formation en entreprenant des études en architecture à l’Université McGill mais, en ce début des années 1950, l’immersion dans un milieu totalement anglophone l’intimidait.

Guidé par sa soeur AuroreAurore Martin, du nom de son époux, a oeuvré comme bénévole à la SHLM durant plusieurs années. , son aînée de quinze ans qui était une véritable mère pour lui, Guy Serres entreprit de se chercher une nouvelle orientation professionnelle. Il opta pour la bijouterie puisque le métier alliait l’habileté manuelle et l’art du dessin. C’est ainsi qu’il s’inscrit à l’Institut d’horlogerie et de bijouterie du Canada, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Au cours de cette année de formation, il apprend la bijouterie durant le jour et s’initie aux secrets de l’horlogerie en soirée.

Après avoir oeuvré durant trois ans dans le domaine, M. Serres ouvre en 1958 sa première boutique au 242, chemin de Saint-Jean. En juin 1964, dans l’église Notre-Dame du Sacré-Coeur, le jeune bijoutier épouse Louise Dumontet (Guillaume et Juliette Lemieux), originaire de Brosseau. Le père de Louise possédait des terres sur le chemin des Prairies et fut, en décembre 1950, parmi les membres fondateurs de la Caisse populaire de La Prairie. Les jeunes mariés habitèrent durant quelques temps un petit logement situé à l’arrière de la boutique. Deux enfants naîtront de cette union, Nathalie l’aînée et Yanick né en 1970. À l’époque, Aurore, la soeur aînée de Guy, habitait à l’étage au-dessus du commerce.

Les affaires vont bien jusqu’à ce jour néfaste de septembre 1968, un vendredi 13 à 13 heures, alors que deux jeunes hommes se livrent à un cambriolage majeur. Les pertes sont si importantes que le propriétaire se voit forcé d’écouler le matériel restant durant un an et contraint de mettre fin aux activités de son commerce le 12 septembre 1969.

Ironie du sort ou acte prémédité, à la fin du mois de septembre 1969, la bijouterie Larose ouvre ses portes au 408 rue Sainte-Élisabeth (aujourd’hui boulevard Taschereau). Qui plus est, ce local était le voisin immédiat de l’emplacement actuel de la Bijouterie Guy Serres.

Orphelin de son commerce, de 1969 à 1972, Guy Serres perfectionne son savoir-faire au sein d’un important atelier de réparation, de fabrication et d’importation de Montréal où il agit à titre de contrôleur de la qualité. On lui confi ait notamment la responsabilité d’inspecter pas moins de 500 à 600 bijoux par jour. Des années riches en expertise et en apprentissages.

Fort d’une quinzaine d’années d’expérience dans la bijouterie, Guy Serres décide en décembre 1972 de redémarrer son commerce au sous-sol du 874, rue Sainte-Élisabeth. Une heureuse décision puisque cette époque, qualifiée aujourd’hui « des années folles de la bijouterie », allait permettre à l’entreprise de redémarrer sur des fondations très solides.

Au fil des années, la bijouterie se construit une solide réputation d’honnêteté et de qualité de ses produits. Hélas, le 10 septembre 1981, le malheur frappe à nouveau. Deux hommes, armés d’un révolver et d’une fausse bombe, font irruption dans le commerce et s’emparent de plus de 200 000 $ de bijoux.

Voici comment les journaux de l’époque relatèrent l’incident :

« Les suspects, très élégamment vêtus, ont pénétré dans la bijouterie Guy Serres, du 874 boulevard Sainte-Élizabeth, vers 17h15, à la manière de simples clients.

Une fois à l’intérieur, les gredins n’ont toutefois par tardé à dévoiler leur intention, et c’est l’arme braquée que l’un d’eux a menotté les occupants de la boutique [deux hommes et une femme], après avoir déposé sur le comptoir une mallette de cuir brun qui devait apparemment contenir une bombe.

Ouverte, la mallette laissait d’ailleurs distinctement voir un dispositif constitué d’un circuit imprimé et d’une pile reliés par un fil. Une antenne et deux clignotants rouges complétaient l’instrument, capable de berner n’importe quel amateur.

Ensuite, les bandits n’ont mis que quelques minutes pour vider tous les comptoirs […]. Leur fuite a été aussi discrète que leur arrivée. Cependant, les individus ont pris soin de laisser sur place la prétendue bombe, qu’on croyait être téléguidée [une fusée routière enrobée de ruban gommé noir de laquelle sortaient plusieurs petits fils reliés à une pile ainsi qu’à deux petites lumières].

Mais le propriétaire, M. Serres, ne s’est visiblement pas laissé impressionner outre mesure par le dispositif, puisqu’à peine les gangsters sortis, il s’est précipité dehors à son tour, menottes aux poignets, derrière le dos, juste à temps pour apercevoir le véhicule utilisé par les voleurs […].

Auparavant, M. Serres avait eu le réflexe de déclencher le système d’alarme, ce qui amena rapidement les policiers de Laprairie sur les lieux. […]

Heureusement que ce second cambriolage en treize ans n’allait pas mettre fin aux activités de la bijouterie. Bien au contraire, le commerce continua de progresser. En 1988, Nathalie se joint à l’entreprise et entreprend de faire ses classes. Douze ans plus tard, devenue une gestionnaire aguerrie et riche de l’expérience et du savoir-faire partagés par son père, Nathalie fait l’acquisition du commerce.

L’année suivante, en 2001, la nouvelle propriétaire décide de rénover les installations. Une décision judicieuse, qui s’est avérée très bénéfique pour l’expansion du commerce. D’ailleurs, la bijouterie connaît par la suite un tel succès et sa croissance est si bien lancée que, en 2004, on se voit obligé de déménager au 412, boulevard Taschereau, un local plus vaste et mieux adapté. Depuis lors, la clientèle de l’entreprise ne cesse d’augmenter.

Ce n’est donc pas sans une fierté bien légitime que, en 2008, la Bijouterie Guy Serres célèbre ses cinquante années d’existence et que, l’année suivante, elle est lauréate du Grand Prix d’excellence dans la catégorie « Entreprise de commerce – 10 employés et moins », dans le cadre de l’événement les « Grands Prix de l’entrepreneuriat de Roussillon 2009 ».

Bien que ce soit sa fille Nathalie qui gère désormais le commerce, le fondateur, M. Guy Serres est toujours présent dans l’entreprise et il n’a nullement l’intention de prendre sa retraite sous peu. Cependant, à l’image de nombreuses entreprises familiales, il est fort probable que la propriété ne se transmette pas à une troisième génération puisque la relève est, pour le moment, inexistante.

La Bijouterie Guy Serres demeure un modèle de compétence et de savoir-faire pour les citoyens et les commerçants de La Prairie.

« L’état du fleuve est toujours le même et les habitants de la rive sud ne peuvent venir en ville qu’en allant traverser à la Longue-Pointe. C’est l’endroit le plus proche de la ville où il soit possible de passer sur la glace. Vis-à-vis Longueuil, il y a des montagnes de glace et depuis la débâcle qui a eu lieu dernièrement, le fleuve est toujours dans le même état. Il n’y a pas encore de traverse vis-à-vis Saint-Lambert, ni vers Laprairie. L’eau a monté depuis quelques jours, et depuis ce matin, elle s’est élevée de nouveau de plusieurs pouces. L’absence d’un pont de glace devant la ville cause un tort immense aux gens de la rive sud. » La Minerve, le 30 janvier 1892

« Vingt et un hommes, du département des chemins travaillent à terminer, sur le pont de glace, la route de Laprairie. Cette route sera ouverte cet après-midi. Elle est très accidentée et raboteuse, de la ville jusqu’au pont Victoria. Elle soude au chemin supérieur de Saint-Lambert et passe sous le douzième pilier du pont. Elle a neuf milles14,4 kilomètres de long. Les cinq premiers milles sont faits par la cité et la balance par la municipalité de Laprairie.

À mi-chemin on a planté une cabane en bois où se tiennent deux gardes, l’un pour la nuit et l’autre pour le jour. Les voyageurs en détresse y trouvent un abri. Les chevaux pourront être abreuvés à cette station. » La Minerve, le 20 février 1892

Au cours de cette présentation, l’animatrice présentera des séries produites par des tribunaux du Québec à différentes époques qui offrent un intérêt particulier pour la recherche en généalogie. La conférencière abordera particulièrement la série des enquêtes des coroners avec un accent sur celles du district de Montréal, ainsi que la série des tutelles et curatelles des enfants mineurs ou encore de personnes disparues. Si le temps le permet, l’animatrice glissera quelques mots sur les testaments olographes ou testaments prouvés.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

Au jour le jour, avril 2014

Le printemps se pointe enfin le bout du nez et, avec lui, notre vente de livres usagés. Tout l’hiver durant, nous avons emmagasiné des centaines de livres qui traitent de sujets très variés et dont le contenu saura vous captiver. À titre de membre de la SHLM vous êtes conviés à la prévente qui aura lieu dans les locaux de la SHLM au 249, rue Sainte-Marie, le jeudi 1er mai, de 16 h à 19 h.

Si vous désirez prolonger le plaisir ou le partager avec vos parents et amis, la vente se poursuivra le vendredi 2 mai de 9 h à 21 h, le samedi 3 mai ainsi que le dimanche 4 mai de 9 h à 16 h. Au plaisir de vous accueillir en grand nombre !

Natif de la côte Sainte-Catherine, suite au remariage de sa mère Roland Desautels est arrivé très jeune à La Prairie. En 1946, il obtient un emploi à la briqueterie, un travail qui est exigeant physiquement surtout lorsqu’il faut charger les camions de briques à l’aide de pinces manuelles. De plus le salaire est bas, 0,29 $ de l’heure, et les patrons mettent beaucoup de pression sur les employés.

Afin d’améliorer sa condition, M. Desautels décide d’imiter des collègues de la « briquadeDéformation de l’anglais « brick yard ». », les Nantel, Ti-Mé Daunais et Langlois, et se lance, en 1952, dans la réparation des vélos. Il habitait alors un logement chez Jean-Louis Pilote sur la rue Sainte-Rose. Ce dernier lui propose de construire dans la cour arrière un petit hangar de 12 pieds par 15 pieds qui lui servira d’atelier, le tout fait avec du bois récupéré d’un collège qui avait été démoli. Ainsi pendant plusieurs années Roland Desautels consacrera ses journées à la briqueterie et ses soirées à l’entretien des bicyclettes et à la vente de quelques accessoires. Ce petit atelier n’existe plus aujourd’hui.

Voici un aperçu des prix spéciaux à l’été 1960 : le pneu de vélo est à 1,99 $, la chambre à air à 0,98 $ et la dynamo avec les feux avant et arrière à 3,98 $. Comme l’anglais est largement utilisé dans le commerce à l’époque, la publicité dans le journal local utilise les expressions « tubes », « dynamo lighting set », « horne double avec flasher » etc.

En septembre 1955, le jeune Roland épouse Rose-Aimée Tétreault originaire de Stukely-Nord et arrivée à La Prairie à l’âge de cinq ans. Après le couple Perron/ Boulerice, il s’agissait du second mariage à être célébré à l’église du Christ-Roi récemment construite. Suivront les naissances des deux garçons, Alain l’aîné en 1957 et Luc en 1961. À cette époque Roland Desautels est de tous les métiers, en plus de son emploi à la briqueterie et de son modeste atelier, il vend des cuisinières et des téléviseurs pour M. Monette, il a aussi vendu des meubles pour Jean-Paul Leclerc dont le commerce était situé sur le chemin de Saint-Jean près du terminus d’autobus. Il a également fait le commerce des couvre-planchers, c’est d’ailleurs lui qui a vendu à la fabrique du Christ-Roi les tuiles qui recouvraient le plancher tout neuf. Plus tard il conduira des autobus scolaires pour la compagnie Vézina.

Comme les affaires vont bien, le couple décide en 1967 de construire l’édifice situé à l’actuel 620, rue Lavoie où la famille loge à l’étage alors que le sous-sol sert de commerce et d’atelier de réparation. Est-il nécessaire d’ajouter que les garçons furent initiés très jeunes aux notions de base de la remise en état et de la vente des bicyclettes.

Vers 1970, M. Desautels décide de quitter définitivement son emploi à la briqueterie pour se consacrer entièrement à son entreprise.

Le métier de commerçant est exigeant et Roland et Rose-Aimée n’ont jamais compté les heures. Surtout qu’avec le temps, une clientèle de plus en plus exigeante, les heures d’ouverture se sont étirées. Heureusement que les garçons ont su avec l’âge s’intégrer rapidement aux exigences du métier et devenir une main-d’oeuvre des plus qualifiée. Cette boutique est une véritable entreprise familiale.

Les exigences du commerce de vélos varient en fonction du cycle des saisons, mais les temps morts sont rares. Le printemps voit arriver son lot de bécanes à réparer ou à mettre au point pour la belle saison. Le printemps et l’été sont également des périodes importantes pour la vente. Puis l’automne se pointe et il faut déjà songer à commander le matériel pour l’année suivante et établir un inventaire invendus. On ne chôme pas durant la saison froide, car il faut assembler près de 1 500 nouveaux vélos pour le printemps suivant en plus de répondre à la clientèle qui s’adonne aux sports d’hiver.

Car, Roland Desautels Sports ne se limite à vendre et à réparer des vélos, durant l’hiver, il offre également à sa vaste clientèle des skis de fond, des skis alpins, des raquettes, des patins de loisir et une collection de manteaux d’hiver haut de gamme. À cela s’ajoutent l’aiguisage des patins et l’entretien des skis alpins (l’affutage des carres, le cirage des semelles et la vérification des cambrures). La période qui précède le temps des Fêtes n’est donc pas de tout repos.

Bien que Roland et Rose-Aimée soient, après plus de soixante ans, toujours présents et actifs dans le magasin, ce sont les garçons Alain et Luc qui en sont les propriétaires depuis plusieurs années et qui gèrent l’entreprise. Ils ont su s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux matériaux. Afin de bien servir une vaste clientèle très fidèle, une nouvelle salle de montre avec plus de 2 000 vélos a été inaugurée en 2005. Alain et Luc jurent cependant qu’ils ne seront pas au poste à un âge aussi avancé que leurs parents. Malgré ce bel exemple de pérennité, l’entreprise devra donc un jour, à l’image de plusieurs PME au Québec, passer aux mains de nouveaux propriétaires, puisque les petits enfants du couple Desautels/Tétreault ne se montrent pas intéressés à prendre la relève.

Trente de nos membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle du 18 mars dernier. La rencontre a permis au président sortant de présenter un bilan très positif de l’année 2013, et ce tant au plan budgétaire qu’en ce qui a trait aux nombreux projets en cours : généalogie, traitement des archives, Marchez dans l’ombre, exposition estivale, publications, conférences, site internet, Biens des Jésuites et vente de livres usagés.

Des cinq postes au conseil d’administration, trois étaient soumis à une élection cette année. Selon le rapport du responsable des mises en candidature, seulement deux personnes ayant soumis leur candidature, elles ont donc été élues par acclamation. En conséquence, compte tenu de nos règlements, le poste demeuré vacant devait, dès que possible, être pourvu par cooptation par les quatre membres du C.A. Ce qui fut fait lors de la réunion du conseil d’administration du 31 mars dernier.

Voici donc la composition du conseil d’administration de la SHLM :

M. Stéphane Tremblay, président ; élu par acclamation pour un mandat de deux ans.

M. François-Bernard Tremblay, 1er vice-président ; il lui reste une année à compléter à son mandat.

M. Gilles Blanchard, 2e vice-président ; coopté par le C.A. de la SHLM pour un mandat de deux ans dont la deuxième année devra être confirmée lors de l’assemblée générale annuelle de mars 2015. Natif de ville Jacques-Cartier (Longueuil) M. Blanchard a travaillé durant quarante ans à Radio-Canada comme technicien de maintenance du matériel électronique. Établi à La Prairie depuis 2004, il est devenu membre de la SHLM en 2010 afin de construire son arbre généalogique. M. Blanchard a également été nommé responsable de notre club de généalogie

M. Marc-André Gaudreau, trésorier ; élu par acclamation pour un mandat de deux ans. Natif de la région de l’Estrie, le père de M. Gaudreau a déjà été le président de la Société d’histoire de Coaticook. Afin de poursuivre sa carrière au sein de la fonction publique fédérale, en 2010, Marc-André Gaudreau s’installe à La Prairie avec sa famille. Au début de l’été 2013, séduit par les attraits historiques du Vieux La Prairie, il devient membre de la SHLM. À l’automne suivant, il s’inscrit au cours d’initiation à la généalogie offert en partenariat avec le service des loisirs de la ville de La Prairie.

M. Albert Juneau, secrétaire ; il lui reste une année à compléter à son mandat.

À compter du mois d’avril, les membres de la SHLM pourront consulter la banque de données Le Parchemin, acquise par la SHLM pour une durée d’un an (renouvellement à déterminer selon l’utilisation qu’on en fera). Mise sur pied en 1981 par la société de recherche historique Archiv-Histo sous la direction de Mme Hélène Lafortune et de M. Normand Robert, cette banque de données sera accessible gratuitement pour nos membres.

Le Parchemin est un inventaire presque complet des minutes notariales du Québec ancien couvrant deux périodes historiques, soit l’époque de la Nouvelle- France (1621 à 1763) et celle de la Province of Quebec (1763 à 1790). Les chercheurs en généalogie et en histoire pourront ainsi consulter une brève description de plusieurs types d’actes (contrats de mariage, ventes, testaments, inventaire après décès, etc.) afin de documenter la vie de leurs ancêtres. À l’aide du moteur de recherche et de mots-clés (comme le nom d’un ancêtre), on obtient une fiche descriptive pour chaque acte notarié suggéré. Chaque fiche donne les renseignements suivants :

– Le type d’acte notarié, la date d’élaboration, le nom du notaire et un résumé de l’acte

– Le nom des principales parties intervenantes ainsi que leur fonction ou profession, leur état matrimonial ainsi que leurs lieux d’origine et de résidence.

Un bref rappel : afin de maximiser les heures de recherche disponibles pour nos membres, la SHLM a étendu ses heures d’ouverture. En plus des lundis en soirée et des heures habituelles du mardi au jeudi, les locaux de la SHLM sont maintenant ouverts les lundis et les samedis en après-midi.

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

Les cartes géographiques et les plans d’arpenteurs sont de précieuses sources d’informations pour amorcer ou compléter une recherche généalogique. Ces documents permettent non seulement de localiser une ville, un village, un cours d’eau, une seigneurie, mais parfois aussi la terre ou l’habitation d’un ancêtre. Venez découvrir quelques-uns des documents parmi les plus utiles au généalogiste, tout en apprenant comment accéder à ces trésors.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Stéphane Tremblay

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Au jour le jour, mars 2014

Depuis plusieurs années j’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie au succès de notre Société. Et, quoique cela ne soit pas toujours évident, il me faut reconnaître que le poste de président est exigeant et lourd de responsabilités.

Cependant, après mûre réflexion, certains signaux m’indiquent que je dois actuellement prendre un peu de recul et céder la place à de nouvelles idées. En ce qui me concerne, l’heure est au ressourcement. Le temps dédié à la réussite des nombreux projets et dossiers de la Société d’histoire m’ont imposé de faire le deuil d’activités qui me passionnent : randonnées pédestres, ornithologie, photographie, ébénisterie, etc. Il me semble légitime de vouloir à présent renouer avec ces passe-temps pendant qu’il est encore temps.

En conséquence, j’ai décidé en cette fin de mandat, et ce choix n’a pas été facile, de ne pas soumettre à nouveau ma candidature au C.A. lors de la prochaine élection. J’ose croire que ma contribution à la SHLM pendant toutes ces années aura été utile.

En sortie de scène, je souhaite à mon successeur le meilleur des succès pour les années à venir.

Je profite de l’occasion pour vous transmettre, à tous, mes plus cordiales salutations.

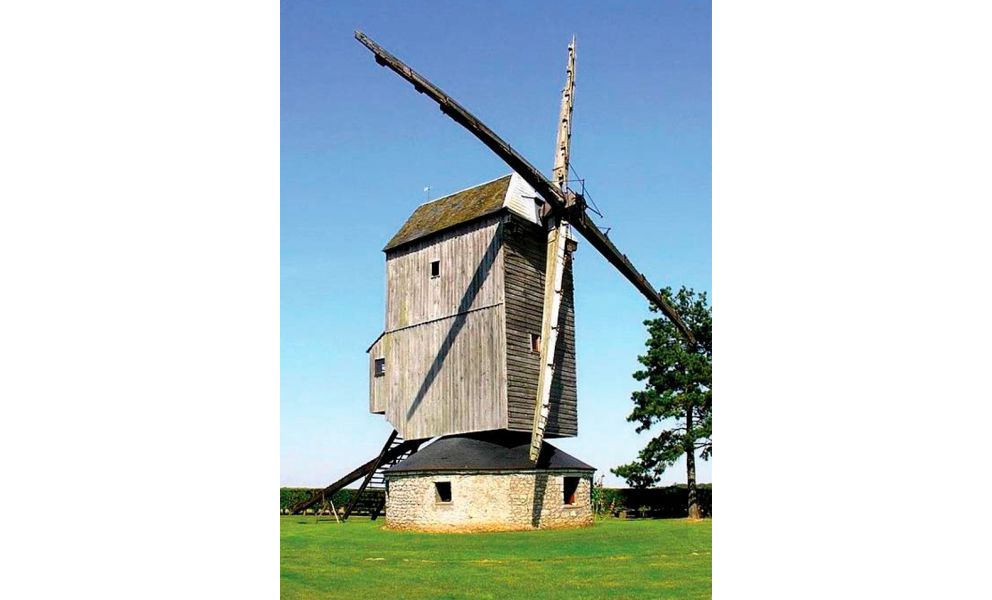

N.D.L.R. En réponse au texte paru en décembre 2013 dans ce bulletin, le texte qui suit propose une nouvelle hypothèse au sujet de l’emplacement du moulin à vent de La Prairie lors de la bataille du 11 août 1691. Dans cet échange d’hypothèses sur le premier moulin de La Prairie, il ne faut aucunement y voir une querelle d’historiens, mais plutôt une volonté commune de percer la vérité au sujet des moulins de La Prairie. Bonne lecture !

Au sujet de l’emplacement du premier moulin à vent de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine en 1691, on ne peut croire que ce soit une tâche si fastidieuse de démystifier cette affaire ni, pour y arriver, de changer les cours d’Histoire de la Nouvelle-France.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’auteur de la première hypothèse lorsqu’il affirme « qu’il n’y eut qu’un seul moulin à tour de pierre à La Prairie » tel que nous le confirme, entre autres, l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788. D’ailleurs, quelques années plus tôt, soit le 11 juillet 1776, pendant la guerre d’Indépendance américaine, le cartographe Franz Ludwig Cancrinus, alors qu’il était en poste à La Prairie avec des régiments de mercenaires allemands, avait également situé le grand moulin à vent de « La Prairie- Sainte-Magdeleine in America » au bord du Saint-Laurent, au sud-ouest du village.

Nous sommes toujours d’accord lorsque l’auteur affirme « qu’il est également impensable qu’on ait songé à quelque époque que ce soit à défaire le moulin pierre par pierre pour le reconstruire à l’autre extrémité du village ». Effectivement impensable … alors, que s’est-il passé entre 1691 et 1776 / 1788 ?

La question qu’il faut se poser est plutôt celle-ci: y a-t-il vraiment déjà existé un gros moulin-tour classique de maçonnerie au nord / nord-est du fort La Prairie en 1691 ? Nous devons y répondre, comme l’auteur Gaétan Bourdages, par la négative, mais avec un certain bémol, car ceci est la base de notre nouvelle hypothèse.

Nous savons aujourd’hui qu’au début de la colonie, l’architecture du bâtiment d’un moulin à vent devait répondre aux exigences de son usage et des conditions locales de la topographie et du climat. La condition première, il en va de soi, est la meilleure exposition au vent : un moulin est généralement bâti sur une élévation et, dans ce cas, la bâtisse elle-même ne nécessite pas une grande hauteur. En revanche, dans les pays de plaines comme à La Prairie, le moulin doit être assez élevé pour bien prendre le vent.

L’invention de la machine à vapeur fut à l’origine de la révolution industrielle du 19e siècle. On eut tôt fait d’adapter cette nouvelle source d’énergie à la navigation et, quelques décennies plus tard, à la création des premiers chemins de fer. Nous vous proposons à ce sujet deux anecdotes racontées par Philippe Aubert de Gaspé dans ses mémoires.

« Ceci me rappelle un premier voyage de Québec à Montréal dans un vapeur. C’était en octobre de l’année 1818, à onze heures du soir, que le CalédoniaConstruit pour D. Dunn, le Calédonia, un navire de 130 pieds de long équipé de deux engins à vapeur, fut lancé à Montréal en août 1817. Il fut d’abord utilisé entre Québec et Montréal. dans lequel j’avais pris passage, laissa le quai de la Reine. Entre sept et huit heures le lendemain au matin, mon compagnon de voyage, feu M. Robert Christie, ouvrit la fenêtre de sa chambre et me cria « We are going famously ». En effet, nous étions vis-à-vis la Pointe-aux- TremblesDans la région de Portneuf, près de Neuville. , poussés par un vent de foudre, et nous avions parcouru sept lieuesUne lieu équivaut à 5,56 km. en neuf heures de temps. Nous arrivâmes au pied du courant à Montréal à l’expiration du troisième jour, tout en nous félicitant de la rapidité des voyages par la vapeur, et nous ne fûmes aucunement humiliés, en l’absence du vent favorable qui n’avait duré que vingt-quatre heures, d’avoir recours à la force réunie de quarante-deux boeufs pour nous aider à remonter le pied dudit courant. J’avoue que c’est à bon droit que le Calédonia doit avoir été placé au premier rang des cuves ayant nom bateau à vapeur construit à cette époque. Ce qui n’empêche pas que ce ne fut qu’à regret que nous lui fîmes nos adieux après les jouissances qu’il nous avait procurées. » […]

« Une promenade que j’ai faite aujourd’hui sur le rempart m’a fait souvenir du Lauzon, premier vapeur traversier faisant le service entre Québec et la Pointe-Lévis. Le commandement à bord des vapeurs se faisait de vive voix par le capitaine, avant que l’on eût substitué la cloche pour guider l’ingénieur. Le premier capitaine du LauzonLancé à Québec en septembre 1817, le Lauzon, dont la poupe et la proue étaient aplaties, était destiné au transport des bestiaux. était un excellent traversier de la Pointe-Lévis, ayant nom Michel Lecourt, dit Barras. Il lui fallut un assez long apprentissage pour connaître la force de la vapeur et calculer la vitesse qu’elle imprimait au bateau, pour l’empêcher de se briser sur les quais des deux rives du Saint-Laurent qu’il devait accoster ; aussi arrivait-il fréquemment que le malheureux vapeur bondissait comme un bélier quand le capitaine Barras n’avait pas crié assez tôt à l’ingénieur ayant nom Joseph : « Stop her, Joe ! » Il avait beau crier ensuite pour amoindrir le choc : « Reverse her, Joe ! » Il était trop tard et le malencontreux bateau donnait tête baissée, comme un bouc, contre l’obstacle qu’il rencontrait et se faisait des bosses énormes aux côtés. Une autre fois le capitaine criait : « Stop her, Joe ! » lorsqu’il était très éloigné du rivage. L’ingénieur arrête le mécanisme du vapeur, que le courant emportait ensuite bien loin du port ; et le capitaine de crier : « Start her, Joe ! Another stroke, Joe ! » Et à force de petits coups on finissait toujours, il faut l’avouer, par aborder le quai en se tenant à deux mains à la rampe du vapeur, crainte d’être lancé dans l’espace. » […]

Le type de construction d’un moulin à vent dépendait aussi des régions. Le matériau utilisé pour sa construction pouvait être la pierre, la brique ou même, très souvent, le bois. Dans le cas de la seigneurie de La Prairie en 1670, nous savons que le premier « meunier-farinier » était Philippe Jarny et qu’il était natif des Sables-d’Olonne au Poitou. Au 17e siècle en Bretagne, dans les provinces voisines d’Anjou et du Poitou, le moulin le plus répandu était un moulin à vent de petites dimensions, à savoir le moulin « chandelier ». Ce modeste moulin à vent, le corps tout de bois construit, pouvait reposer sur une petite base maçonnée ou être « assis par terre », c’est-à-dire reposer uniquement sur son socle en bois. Pour les Jésuites, seigneurs de La Prairie, ce procédé de construction permettait de gagner de la hauteur pour prendre le vent et répondait assez facilement aux modestes besoins de leur seigneurie et de ses premiers censitaires qui signèrent leur contrat de concession à l’automne 1671.

Nous savons aussi qu’en France, comme ailleurs, plusieurs moulins à vent « chandelier », également connus sous le vocable de « moulin sur pivot », ont souvent été démontés et reconstruits ailleurs suivant les déplacements de leur propriétaire. Le jeune meunier Philippe Jarny (24 ans) serait-il arrivé de La Rochelle à l’été 1670 avec le moulin des Jésuites en pièces détachées ?Philippe Jarny, farinier, a été engagé le 21 mars 1670 par Arnaud Péré, marchand à La Rochelle, pour les Jésuites; son contrat d’engagement l’assure qu’il travaillera de sa profession (RHAF,VI: 397). C’est une possibilité. Par contre une lacune caractérisait ce type de moulin, c’était la vitesse à laquelle il devenait vétuste et, en temps de guerre, le fait qu’il était souvent victime d’incendie ou de destruction volontaire.

Un document notarié nous informe que, suite à seulement une douzaine d’années d’usage, le Révérend Père Thierry Beschefer, supérieur des missions jésuites en Amérique, contractait en 1683 avec le maître-charpentier André ForanMaugue, 26 août 1683, Marché pour la restauration du moulin… moyennant la somme de 85 livres … « pour refaire le solage » du petit moulin à vent de La Prairie. Cette information nous porte à croire que le premier moulin construit à La Prairie était bel et bien un petit moulin de type « chandelier » assis sur une fondation assez précaire et non pas un immense moulin-tour en maçonnerie assis sur des tonnes de pierre et de mortier. Voilà pour le type « probable » du premier petit moulin à vent de la seigneurie de La Prairie. Maintenant, allons à la découverte de son emplacement.

Résumons premièrement toutes nos sources connues. En 1691, nous avons le sieur Pierre de Bénac, le sulpicien François Vachon de Belmont ainsi que le commandant des envahisseurs New-Yorkais, Pieter Schuyler qui affirment, tous à l’unisson, qu’il y a un moulin à vent (« windmilne ») situé à quelque quatre-vingts pas au nord de la palissade du fort La Prairie. En 1705, sur place seulement quatorze ans après ces événements, nous arrivait le premier historien de la Nouvelle-France, le jésuite Pierre- François-Xavier de Charlevoix. Ce nouvel enseignant au Séminaire de Québec, avec ses sources encore bien en chair et en os ou l’ayant probablement vu en personne (il est quand même en Nouvelle-France pour une période de quatre ans), affirme lui aussi qu’il y avait un moulin à vent du côté nord / nord-est du village palissadé de La Prairie-de-la-Magdeleine.Le Journal historique d’un voyage fait par ordre du Roy dans l’Amérique Septentrionale – Tome second

Donc, en conclusion, il est impensable que quatre personnes, dont le fonctionnaire Pierre de Bénac, qui n’est nul autre que le Contrôleur des fermes du Roy en Nouvelle-France, aient tous en 1691 confondu une maison fortifiée pour un moulin à vent ou vice-versa. En toute logique, nous nous permettons d’avancer l’hypothèse suivante : quelques décennies à peine après la bataille de La Prairie, le premier petit moulin en bois de la seigneurie de La Prairie serait arrivé à la fin de sa vie utile et fut remplacé par un deuxième moulin. Il est également possible que le premier moulin ait été, comme plusieurs autres, victime des flammes et, pour le remplacer, le nouveau moulin-tour en maçonnerie aurait été construit à un emplacement plus sécuritaire et central du côté sud /sud-ouest du village, comme le situent l’Allemand Franz Ludwig Cancrinus en 1776« Sketch of the Village of La Prairie-Sainte-Magdeleine in America »,11 July 1776 – Cancrinus. et l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788 sur leurs cartes respectives du village de La Prairie. Ce nouveau moulin, très imposant, avait un meilleur accès au quai ou à la jetée et au nouveau chemin de Saint-Jean ainsi que l’avantage de mieux répondre aux besoins des nombreux censitaires maintenant établis sur les terres de la seigneurie au sud et à l’ouest du village.

En sachant que le comité des comptes publics de l’État de New York, présidé par Mr. N. Bayard et Mr. J. Graham, avait approuvé le 26 août 1691 le compte des dépenses encourues par le Major Pieter Schuyler lors de son expédition « to Canida », il serait alors logique de croire que la rédaction de son « Journal » et sa description des événements aient été rendues aussi dans les jours qui ont suivi son retour à Albany et non pas quelques années plus tard comme le prétend l’auteur Gaétan Bourdages.

Alors, de toute évidence et contrairement à la première hypothèse, rien ne nous permet de croire que Pieter Schuyler, ce jeune « chef militaire » sans expérience de combat et ses troupes formées de soldats New-Yorkais, d’Iroquois et de Mohicans aient attaqué le village palissadé de La Prairie, de deux ou trois côtés à la fois, le matin du 11 août 1691. Ceci est une tout autre histoire…

Bien que notre article de décembre 2013 ait eu le mérite d’ouvrir le débat sur l’existence d’un premier moulin à vent à La Prairie, à la lumière de l’article de M. LeBeau, nous reconnaissons d’emblée que notre hypothèse était erronée.

Il est vrai que les moulins à tour de bois ainsi que les moulins à pivot (chandelier) étaient économiques « parce qu’ils n’étaient qu’affaire de charpenterie ». Pourtant, leur nombre semble avoir été limité en Nouvelle-France à cause de leur détérioration rapide (durée utile entre 15 et 20 ans). La plupart ont été vite remplacés par des tours de pierre. La conception des moulins et leurs meules de pierre étaient importées de France mais, étant donné l’abondance des forêts et la présence d’habiles artisans, on peut douter que ce fût le cas pour les charpentes de bois. D’ailleurs, apparues au 18e siècle, les « pierres du pays » n’atteignirent jamais la qualité des pierres de France.

Certes, en 1668, on érigea à Batiscan un moulin à tour mixte, soit un moulin en bois sur une base en pierre, et on pourrait aisément prétendre que le premier moulin de La Prairie ait été du même type, ou encore à pivot comme l’affirme M. LeBeau, d’autant que le contrat d’août 1683 est un contrat de charpenterie destiné à ressoler le moulin. Selon NicotNicot, Thresor de la langue française, 1606 , la sole est la basse superficie sur laquelle les autres sont établies. D’après une ancienne illustration publiée par Gilles DeschênesDeschênes Gilles, Quand le vent faisait tourner les moulins, Septentrion, 2009. Page 213. , les Jésuites avaient fait construire au pays des Hurons une tour de moulin à vent en bois.

ET POURTANT …

Après avoir enseigné au Collège de Québec de 1705 à 1709, François- Xavier Charlevoix quitte la Nouvelle- France pour n’y revenir qu’en septembre 1720. C’est lors de ce retour qu’il remonte le Saint-Laurent et navigue jusqu’à MichillimakinacFondée en 1670 et située dans la péninsule du nord du Michigan, Michilimakinac fut le site d’une mission (puis d’un fort). Elle devint le plus important comptoir français de traite. . Rien n’indique que Charlevoix ait visité La Prairie au cours de ses deux séjours parmi nous. Son Histoire et description générale de la Nouvelle-France paraîtra à Paris en 1744. Dans la réédition de 1976 publiée aux Éditions Élysée, on peut lire, au sujet de La Prairie, à la page 103 du tome second que : « […] Ce Fort était à trente pas du Fleuve, sur une hauteur escarpée entre deux Prairies, dont une, qui regardait un endroit appelé la Fourche, est coupée par une petite Rivière à la portée du canon du Fort, & un peu plus près par une Ravine. Entre les deux il y a un CourantUn courant d’eau, C’est un canal ou un ruisseau qui court. Il y a un courant d’eau qui fait moudre des moulins. Dictionnaire de L’Académie française, 5e édition (1798). , sur lequel on avait bâti un Moulin. […] ».

Qui croire? Bien que le récit de Peter Schuyler fasse référence à un « windmilne », nous sommes d’avis que la dernière phrase du texte de Charlevoix laisse clairement entendre que le premier moulin de La Prairie était en réalité un moulin à eau. Or, il est permis d’en douter. Certes, le moulin à eau avait ses avantages. Le vent étant imprévisible, incontrôlable et irrégulier, en certains endroits et lorsque cela était possible, on optait pour un moulin à eau. De plus on ne pouvait mettre le vent en réserve comme c’était le cas pour l’eau à l’aide de digues.

D’autres sources plaident en faveur du moulin à vent :

« L’année 1668 sera le témoin également de l’érection de trois autres de ces moulins (à vent) […] Deux ans plus tard, soit au début de la trêve iroquoise, c’est au tour des seigneuries de Chambly, de Sorel, de Repentigny, de Lachesnaye, de Lachine (fort Rémy), de Laprairie, […] de voir surgir le même type de moulin. »Deschênes Gilles, Quand le vent faisait tourner les moulins, Septentrion, 2009. Pages 57-58

« Les seigneurs y font construire un moulin à vent vers 1670. En effet, ils concèdent une terre à Laprairie le 11 novembre à Joseph Tissot et le contrat précise que Tissot devra faire moudre son grain au moulin de la seigneurie. »Langlois Michel, Des moulins et des hommes 1608-1700, Drummondville, Maison des ancêtres 2005. Page 149

Étonnamment, Deschênes et Langlois n’indiquent pas leurs sources. Cela est d’autant plus regrettable que personne à ce jour n’a pu retracer le contrat de construction du ou des moulins du village de La Prairie.

Or, le contrat du 3 septembre 1681 passé devant le notaire Jean Cusson entre la Compagnie de Jésus et Laurent Franger, farinier, règle la question de façon très claire :

« […] Laurens Frager farinier dudit lieu du Cap lequel de gré a reconnu et par ces presentes reconnoit et confessent avoir et tenir a tiltre de ferme des révérends peres Jesuites de la Compagnie de Jesus un moulin a vent sis et scittué en leur seigneurie de la Prairie de la Magdeleine […] » Paléographie par M. Jules Guérard de la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire.

Charlevoix était donc dans l’erreur et Peter Schuyler avait bien vu. Le premier moulin de La Prairie était situé au nord-est du village et il était actionné par le vent. S’agissait-il d’une tour en bois ou d’un moulin à pivot ? La question demeure.

« Néanmoins, l’exportation du moulin à pivot au Canada au début de la colonisation française demeure un phénomène plausible. Comment du reste, à une époque où tout se faisait selon la tradition, pouvait-il en être autrement, de la part des hommes de métier ? »Deschênes Gilles, Quand le vent faisait tourner les moulins, Septentrion, 2009. Page 210.

On peut envisager la conjecture suivante : en 1718, les seigneurs jésuites décident de construire un immense moulin à eau à la côte Sainte-Catherine. Auraient-ils à la même époque décidé d’abandonner le vieux moulin en bois situé du côté de la rivière Saint-Jacques pour le remplacer par une tour de pierre sise à l’extrémité sud-ouest du village ?

Contrairement à ce que nous qu’affirme M. LeBeau, l’emplacement du moulin à tour de pierre au sud-ouest du village éloignait plutôt qu’il ne rapprochait ce dernier du quai et du chemin de Saint-Jean, puisque ceux-ci étaient à l’époque situés à l’extrémité nord-est du village. Désormais sous le vent, ce nouveau moulin n’avait pas besoin d’être très haut.

P.S. Au contraire de ce que nous avions écrit dans l’article de décembre 2013, le meunier était bien Philippe Jarny et non Pierre Jarny.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Albert LeBeau

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.