Au jour le jour, avril 2017

La plupart des membres de la SHLM me connaissent comme étant celui qui réalise la mise en page du bulletin Au jour le jour depuis septembre 2008. J’ai une très mauvaise mémoire des dates et j’aurais fait un piètre historien, mais je m’intéresse depuis l’enfance à l’histoire, et plus particulièrement à la façon dont l’humanité vit au quotidien : ses objets, ses outils, ses moyens de transport, son alimentation, sa langue, enfin, tout ce qui fait partie de la vie courante.

Mon métier, celui de designer graphique, me permet de m’intéresser à une variété de sujets, mais surtout, il me permet d’aider à retransmettre les connaissances de gens qui savent. Mon travail, c’est de rendre ce savoir intéressant.

En 28 ans de carrière, j’ai eu la chance de réaliser des milliers de projets, mais j’ai toujours rêvé de participer à l’élaboration d’une exposition dans un musée. Le monde muséal est assez hermétique, quelques entreprises se partagent la quasi-totalité des projets et j’avais fait une croix sur la possibilité de travailler sur une exposition jusqu’à ce que le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval me confie le mandat de faire le design de l’exposition « Vivre à la victorienne, une question d’étiquette ».

J’avouerai candidement que je ne connaissais de Dorval que son aéroport et que je n’avais aucune idée que cette ville avait son propre musée. Et quel musée ! Situé aux abords du lac Saint-Louis, celui-ci est logé au sein d’une construction ancienne qui a été rénovée avec goût et à laquelle on a ajouté des extensions afin d’en agrandir la superficie d’exposition. Le musée présente une exposition permanente dynamique et fort intéressante, ainsi que quelques expositions temporaires.

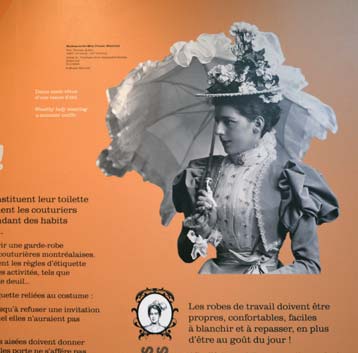

Le sujet de l’exposition me convenait totalement. J’ai beaucoup lu sur l’époque victorienne telle que vécue au Canada, et il faut savoir que Dorval était à cette époque une zone mixte de villégiature pour les familles fortunées, majoritairement anglophones, et les familles des agriculteurs, plus modestes. L’esprit d’innovation de la période industrielle, allié au style flamboyant et souvent chargé de cette époque, s’est incarné de façon ostentatoire chez les villégiateurs.

L’extraordinaire équipe du musée, dirigée par Madame Sara Giguère, a préparé la recherche, choisi et déniché les artéfacts présentés et rédigé les textes qui mettaient en évidence les différents aspects du quotidien des villégiateurs et des agriculteurs.

Armés de ces précieux contenus, mon équipe et moi avons à notre tour fait des recherches graphiques poussées afin de bien saisir l’essence de cette époque folle de textures, de tapisseries et de motifs élaborés. Nous avons décidé de conserver certains éléments de ce style, notamment la palette de couleurs, riche et sombre, les textures détaillées et les polices de caractères populaires à cette époque où les presses permettaient davantage de liberté dans le dessin des caractères. Nous avons cependant décidé de ne pas utiliser tous ces attributs graphiques en même temps : l’époque victorienne n’avait pas peur d’en faire trop et de permettre que se côtoient plusieurs motifs et textures chargées qui se disputent notre attention. Une exposition se doit d’être lisible et nous voulions nous assurer que la qualité de la recherche et des textes soit mise en valeur.

Nous avons opté pour de généreuses murales imprimées qui habillent les murs de l’exposition. Cinq thématiques ont été exprimées en autant de tableaux : le contexte historique, l’alimentation, les vêtements, les loisirs et les transports. Nous avons intégré à ces murales des photographies d’époque, certaines de photographes locaux, et d’autres, superbes, de William Notman. Nous avons également eu le bonheur de travailler avec Monsieur Donald Caron, qui a illustré fidèlement des personnages habillés dans de magistrales tenues victoriennes et dans un style évoquant la gravure, un art tout indiqué pour la reproduction sur presse à cette époque.

L’exposition a été lancée dans le cadre des activités du 125e de la ville de Dorval (tout le monde ne peut pas avoir 350 ans), et j’ai eu la chance de rencontrer le maire de la ville qui, tout comme notre maire, est attaché à l’histoire, ainsi que plusieurs membres de la Société historique de Dorval.

Vous pouvez visiter cette exposition jusqu’au 16 juillet 2017. L’entrée est gratuite et le musée est ouvert du jeudi au dimanche, de 13 h à 16 h 30.

MUSÉE D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE DORVAL

1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

514 633-4314

En rédigeant le rapport annuel en prévision de la tenue de l’assemblée générale, nous avons pu constater l’ampleur du soutien des élus des différents paliers de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) dans la réalisation de notre mission. Ce soutien, financier et moral, se présente sous différentes formes.

C’est ainsi que nous avons reçu, le 23 février dernier, Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie. Monsieur Serres a profité de sa visite pour nous remettre un chèque de 35 000 $. La municipalité de La Prairie nous remet annuellement cette somme depuis plus de quinze ans à la suite des démarches entreprises par le président de l’époque, Monsieur René Jolicoeur, pour embaucher une coordonnatrice et assurer l’ouverture de nos bureaux durant la saison morte.

Le 7 mars dernier, nous avons été invités par le député de la circonscription provinciale de La Prairie, Monsieur Richard Merlini, à une cérémonie protocolaire qui s’est déroulée à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de La Prairie. Durant cette cérémonie, Monsieur Merlini a remis à la ville de La Prairie et à la SHLM une copie certifiée de la déclaration lue le 8 février dernier à l’Assemblée nationale afin de souligner les 350 ans de la municipalité de La Prairie. Monsieur Merlini nous a également soutenus financièrement l’année dernière dans le projet 1691 (commémoration des 325 ans de la bataille de La Prairie et prospection archéologique en collaboration avec le Musée d’archéologie de Roussillon).

Finalement, Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, commanditera notre exposition estivale qui sera consacrée au 350e anniversaire de La Prairie. La SHLM est très reconnaissante du soutien des élus des différents paliers de gouvernement et les remercie de lui permettre de réaliser sa mission.

Conférencier : Monsieur Gaétan Bourdages

Il aura fallu trois siècles et demi à La Prairie pour franchir les étapes qui ont mené de la mission amérindienne des origines à la municipalité d’aujourd’hui. Cette histoire vaut d’être racontée et son récit devrait susciter chez l’auditeur tant la fierté de son appartenance que le désir d’en connaître davantage.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Renseignements au 450-659-1393.

Au jour le jour, mars 2017

Quoique la signature de l’acte de capitulation des troupes françaises au Canada ne se fasse que le 7 septembre 1760 au château du gouverneur Vaudreuil à Montréal, la décision, elle, a été prise quelques jours plus tôt en conséquence d’importants et de dramatiques événements survenus à La Prairie-de-la-Magdeleine.

Malheureusement, à la suite de leur grande victoire décisive du 28 avril 1760 à Sainte-Foy, vengeant ainsi la défaite des Plaines d’Abraham de l’année précédente, les troupes françaises du général François Gaston de Lévis n’ont eu d’autres choix que de lever le siège devant les remparts de Québec et de retraiter en bon ordre vers leurs quartiers situés au cœur de la Nouvelle-France, dans la grande région de Montréal.

En partant pour Montréal, Lévis laisse derrière lui plusieurs soldats et officiers blessés à l’hôpital général de Québec. Quelques jours plus tard, en visite à l’hôpital, le général James Murray offre le dîner à deux capitaines français, soit Malartic du régiment de Béarn, et Bellecombe du Royal-Roussillon.

Dans une conversation subséquente, Murray demande à Guillaume Léonard de Bellecombe quelle serait la réaction des Français s’il offrait de bonnes conditions pour une capitulation immé-diate ? Bellecombe répond poliment : « si vous voulez le reste du Canada, vous devrez vous battre pour l’obtenir ! ».

L’effort de guerre requis pour nourrir, transporter et armer les troupes comprenant une force de 3 950 soldats français, 2 750 de la Marine et miliciens canadiens ainsi que les 270 guerriers des Sept-Nations Les 7 Nations alliées aux Français comprennent les Hurons-Wendat de Lorette, les Outaouais de Michilimakinac, les Abénakis de Saint-François et Bécancour, les Algonquins, les Agniers et les Nipissings d’Oka/Kanesetake, les Agniers d’Akwesasne, les Agniers d’Oswegatchie (Iroquois Onondagas de La Galette) ainsi que les Agniers (Mohawks) de Kahnawa:ke commandés par leur chef de guerre Atiatonharongwen.est colossal pour une petite colonie qui manque maintenant de tout.

Levant le siège devant Québec deux semaines après sa victoire à Ste-Foy, tout en ayant infligé d’énormes pertes aux troupes du général Murray, le chevalier de Lévis a maintenant la lourde tâche de préparer sa petite armée à une tâche surhumaine. Elle doit résister à une incomparable offensive de trois grandes armées anglaises d’environ 18 à 20 000 hommes au total, arrivant simultanément de trois directions à la fois.

En effet, l’armée du commandant-en-chef, le général Jeffery Amherst, arriverait à Montréal à partir des Grands Lacs, descendant le St-Laurent avec 5 586 soldats réguliers, 4 479 soldats coloniaux des provinces de New York, du New Jersey et du Connecticut ainsi que 706 guerriers Haudenosaunee (Iroquois de la Ligue des Cinq-Nations).

L’armée du général de brigade William Haviland arriverait du sud via le lac Champlain avec mission de réduire la forteresse française de l’Île-aux-Noix et de s’emparer des forts Saint-Jean Chambly. Venant de Québec au nord, les restants de l’armée du général Murray, suivi par des renforts de Louisbourg et d’ailleurs, convergeraient avec les autres armées en remontant le fleuve Saint-Laurent sur quelques puissants navires de guerre anglais.Le général Murray laisse 1 700 soldats en garnison à Québec et avance avec 2 500 troupes qui s’embarquent dans les frégates de sa Majesté, Diana et Penzance, en plus de leurs neuf batteries flottantes, 33 transports de troupes et une suite de 22 embarcations à fond plat.

Promu nouveau maréchal de camp, le chevalier de Lévis, sans se faire d’illusions, est un éternel optimiste, et dans sa lettre à Nicolas René Berryer, ministre de la Marine et des colonies, il affirme avoir une stratégie pour sauver la colonie : « Si nos ennemis ne coordonnent pas leurs mouvements, nous allons attaquer la première armée qui se présentera. Ceci est la seule chance qu’il nous reste… »Lévis à Berryer, 28 juin 1760. (LAC, MG18-K8, vol. 11, F, 404, rouleau C-365)..

Mais l’avance des trois corps d’armée anglais a été méthodique, bien coordonnée, et elle submerge les défenses françaises. Déjà, à la fin août, Murray est à Varennes, Amherst descend les derniers rapides du Saint-Laurent dans la région des Cèdres avant d’accoster à L’Île-Perrot. Au même moment, les canonniers-bombardiers du général Haviland terminent le bombardement et la destruction des défenses de la forteresse de l’Île-aux-Noix. Haviland se prépare maintenant à une avance rapide en direction du fort français situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le 29 août, le commandant en second de l’armée de terre, le général François-Charles de Bourlamaque, ordonne au général de brigade Jean-Georges Dejean de Roquemaure, qui est à la tête d’une troupe de 1,403 soldats et miliciens à St-Jean, de détruire ce fort et de « se replier le soir même à La Prairie ». Une semaine plus tôt (le 21 août), Roquemaure, sans comprendre pourquoi, n’a pas su convaincre ses 474 guerriers des Sept-Nations à le suivre pour lever le siège de la forteresse de l’Île-aux-Noix et participer, selon la stratégie du général Lévis, à l’attaque et la destruction de l’armée de Haviland.

Le 1er septembre 1760, réunies en catastrophe dans les environs de La PrairieLa réunion des « Sauvages » à La Prairie a toujours lieu au bord du Saint-Laurent près de l’embouchure de la rivière de la Tortue. Cet endroit est près de la résidence de Luc de La Corne « dit de St-Luc », capitaine de cavalerie et des « Sauvages ». (Nous croyons que cette maison existe toujours… ce serait la maison Melanson au bord du fleuve à Candiac).

, les troupes qui s’étaient couvertes de gloire deux ans plus tôt (1758) lors de la bataille de Carillon (Ticonderoga) et au printemps 1760 lors de la bataille de Sainte-Foy, n’en peuvent plus et leurs « Sauvages » encore moins ! Le moral des troupes est au plus bas, ce qui précipite l’arrivée du Chevalier de Lévis à La Prairie-de-la-Magdeleine. Celui-ci a encore l’ambition illusoire d’organiser une grande contre-offensive.

Le 2 septembre, le général de brigade Roquemaure est présent à La Prairie avec Lévis et ses officiers, et il nous relate que : « Monsieur le Chevalier de Lévis ayant convoqué tous les sauvages à La Prairie pour les porter à le seconder dans son dessein, pendant qu’il les haranguoit, il vint un député (Saoten) de leur village leur annoncer que la paix étoit faite entre eux et les Anglois… Dans ce moment, ils se dispersèrent et laissèrent Monsieur le chevalier de Lévis tout seul avec ses officiers… »Ouiharalihte, un jeune guerrier Huron-Wendat nous relate que les Sept-Nations alliées aux Français, en négociations secrètes à Oswegatchie depuis plusieurs semaines, ont obtenus le statut de neutralité pour eux-mêmes. Maintenant, ils sont en paix avec les « British » et leurs alliés des Cinq-Nations Haudenosaunee (Iroquois) qui ont activement participé aux négociations.

Donc, c’est à La Prairie-de-la-Magdeleine, à ce moment très précis, que la dure réalité sonne le glas pour la stratégie militaire du Chevalier de Lévis, le commandant des armées de terre en Amérique ! Roquemaure nous relate la suite et fin des délibérations de ce conseil de guerre : « … Lévis prit la résolution de faire replier sur l’île de Montréal tous les corps (d’armée) qui étoient au sud, ce qui fut exécuté avec beaucoup d’ordre le lendemain matin.».

Le 3 septembre au matin, toutes les troupes régulières françaises quittent La Prairie et Longueuil et se replient sur Montréal. Par contre, les miliciens canadiens et certaines troupes locales de la Marine, comme leurs alliés « Sauvages » avant eux, ont bien compris que cette guerre est maintenant terminée et ils décident, d’un commun accord, de rester sur la rive « au sud ».

Entre temps, étant maintenant au cœur du pays ennemi, l’armée britannique fait savoir par les déclarations de ses principaux généraux qu’elle offre le statut de citoyen non combattant à tous ceux qui déposeraient leurs armes et prendre le serment d’allégeance à la couronne britannique : miliciens, compagnies de la Marine et soldats réguliers mariés et propriétaires en terre d’Amérique. Les maisons et bâtiments des gens du pays qui résisteraient encore à l’avance de l’armée anglaise seraient brûlés.

Le 4 septembre, un bataillon comptant plus de 400 miliciens de la région de La Prairie, pensant en premier lieu à leurs familles, mais certainement avec la mort dans l’âme, se rendent à Varennes pour déposer leurs armes devant le général James Murray. Ce général de brigade anglais est le même homme qui commandait à Québec quand, seulement quatre mois plus tôt, ces glorieux habitants « Canadiens de Montréal » ont contribué de façon importante à la défaite de son armée lors de cette fameuse bataille de Sainte-Foy Ces habitants miliciens, les glorieux « Canadiens de Montréal » n’ont pas pu, à partir de leur position, se rendre à temps l’année précédente pour combattre sur les Plaines d’Abraham, mais ils ont joué un rôle crucial lors de la bataille de Sainte-Foy. Selon le gouverneur Vaudreuil : « Monsieur Legardeur de Repentigny commandait ce bataillon de réserve de la milice qui occupa le centre du champ de bataille de l’armée française avec des éléments des compagnies de la Marine. Repentigny mit un frein à l’avance rapide du centre de l’armée anglaise et les força à retourner à leur position de départ. Il repoussa également deux tentatives de l’aile droite de l’armée anglaise qui tentait de le déloger de sa position… ce bataillon était le seul à ne jamais concéder un seul pouce de terrain à l’ennemi… » — Vaudreuil à Berryer, 3 mai, 1760. . Désormais, après sept ans de guerre, il faut penser à sa famille et enfin vivre en paix.

Le 5 septembre, les troupes du général Amherst sont à Sainte-Geneviève dans l’ouest de l’île de Montréal et ceux du général Murray mettent pied sur l’Île dans l’est, à Pointe-aux-Trembles.

Le 6 septembre au soir, le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud, Marquis de Vaudreuil, convoque chez lui les principaux officiers des troupes de terres et de la Marine pour un dernier conseil de guerre. L’armée française n’ayant maintenant que 2500 à 3000 hommes, Vaudreuil pense que : « L’intérêt général de la colonie exigeoit que les choses ne fussent pas poussées à la dernière extrémité, et qu’il convenoit de préférer une capitulation avantageuse aux peuples et honorables aux troupes ».

Le 7 septembre à 6 heures, le colonel Louis-Antoine de Bougainville, qui parle anglais, se rend, à la demande du gouverneur, chez le général Amherst pour ratifier les 55 articles du texte de la capitulation.

Le 8 septembre 1760 à 8 heures le matin, Montréal passe officiellement sous contrôle britannique.

En conclusion, la fin abrupte des alliances avec nos « Sauvages » à La Prairie-de-la-Magdeleine le 2 septembre 1760, ainsi que le retrait subséquent des hostilités de la part des milices canadiennes deux jours plus tard, mènent à l’inévitable aboutissement de ce conflit militaire en Amérique. Également, ces événements dramatiques qui ont eu lieu à La Prairie ont le mérite d’avoir évité de nombreuses et inutiles pertes de vie, de part et d’autre, en permettant une fin hâtive et ordonnée à cette longue guerre en Nouvelle-France. Ce texte s’est, entre autres, librement inspiré des nombreuses découvertes de Peter MacLeod, directeur de la recherche du Musée de la Guerre du Canada, auteur de plusieurs œuvres d’histoire militaire coloniale dont le Backs to the Wall — The Battle of Sainte-Foy.

Le 15 janvier dernier est décédée, à l’âge de 85 ans, Madame Hélène Trudeau. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants, ses neuf petits-enfants et de nombreux parents et amis. Traductrice de profession et détentrice d’une maîtrise en histoire obtenue après sa retraite, elle est l’auteure de l’ouvrage historique « Saint-Rémi 1760-1875, Origines et début d’urbanisation ». Demeurant à Longueuil, elle était membre de la SHLM depuis plusieurs années et était très impliquée dans la diffusion de l’histoire locale et la sauvegarde du patrimoine bâti. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses amis.

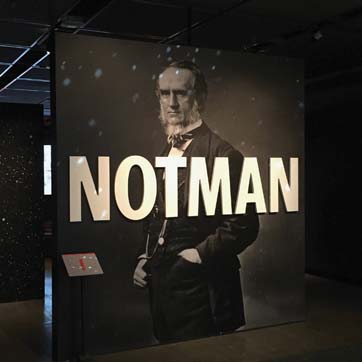

Il ne vous reste que quelques jours pour visiter la formidable exposition sur William Notman (1826–1891), le photographe canadien le plus réputé du dix-neuvième siècle. On connait bien Notman pour ses milliers de photographies des environs de Montréal, mais cette exposition place bien cet homme, à la fois artiste et marchand, dans le contexte de son époque. Au Musée McCord à Montréal, jusqu’au 26 mars.

www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/notman/

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Complexe culturel Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie, le mardi 21 mars 2017 à 19 h 30. Deux postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront assister à la réunion.

Notre vente de livres usagés approche à grands pas. Cette année, elle aura lieu du jeudi 27 avril au dimanche 30 avril 2017. Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire de cet événement et nous aimerions vous rappeler qu’il est toujours possible d’apporter des livres usagés à la SHLM du lundi au jeudi durant les heures d’ouverture ou de les déposer dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Léo-Lecavalier, située dans le Complexe culturel Saint-Laurent.

Conférencier: Monsieur Gaétan Bourdages

Il aura fallu trois siècles et demi à La Prairie pour franchir les étapes qui ont mené de la mission amérindienne des origines à la municipalité d’aujourd’hui. Cette histoire vaut d’être racontée et son récit devrait susciter chez l’auditeur tant la fierté de son appartenance que le désir d’en connaître davantage.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

Au jour le jour, février 2017

De quelle histoire parlons-nous ? Le début des années 2000 (jusqu’à tout récemment) a été caractérisé par un débat constant sur l’enseignement de l’histoire au Québec. Mais de quelle histoire parlons-nous ? De l’histoire politique partisane des différentes options politiques ? De l’histoire des francophones du Québec depuis les années 1960, en oblitérant celle qui précède 1960 ? Le philosophe Charles Taylor a développé la thématique de l’histoire « par soustraction » afin d’expliquer certaines tendances lourdes en Occident : « D’après cette vision “soustractionniste” de la modernité, comme ce qui découle de l’effacement des anciens horizons, l’humanisme moderne n’a pu advenir qu’à la faveur de la disparition des formes précédentes »TAYLOR, Charles. L’Âge séculier, Montréal, Boréal, 2011, p. 973. Il a développé cette posture portant sur la transformation d’une société marquée par la religion vers une société dite séculière, au « cadre immanent ». Ici, je l’aborde sous le thème de l’histoire, de la soustraction de ce qui est prémoderne, de la cassure de la ligne du temps, notamment au Québec..

Tout du passé doit-il être compris à l’aune de la « Grande Noirceur »?? Voyons ici le regard critique de l’historien Éric Bédard :

En effet, lorsqu’on n’adhère pas à la vulgate de la Grande Noirceur, on est confiné au camp des nostalgiques ou des réactionnaires. Les plus généreux diront qu’on idéalise les hommes du passé ou qu’on manque d’esprit critique?; les plus sévères, qu’on rêve secrètement de voir les femmes retourner à la maison ou qu’on fait le jeu du grand capitalPlusieurs auteurs, journalistes et polémistes ont martelé ce thème pendant plus de 40 ans au Québec. Depuis quelques années, cette thématique a été fortement critiquée, notamment par l’historien Éric Bédard (Recours aux sources. Essais sur notre rapport au passé. Montréal, Boréal, 2011, p. 12)..

Si on pousse plus loin le préjugé voulant que s’intéresser à l’histoire, ce soit réactionnaire, ne faudrait-il pas, tout simplement, arrêter d’enseigner l’histoire?? Bien évidemment, une telle posture serait suicidaire, intolérable à moyen ou à long terme, et aucun politicien sérieux ne se risquerait à aller dans cette directionPlusieurs aimeraient faire table rase de l’enseignement du fait religieux au Québec ; autre victime collatérale des tenants de l’histoire « par soustraction ». Pouvons-nous réellement faire l’économie de la connaissance du fait religieux dans un monde marqué par la religion ? Poser la question, n’est-ce pas y répondre ?. Mais la question mérite d’être posée, notamment aux personnes qui refusent de considérer l’importance de cet enseignement — je dirais plus, de cette éducation générale.

D’autres questions complémentaires émergent. S’agit-il d’une histoire sans les nuances appropriées sur le continuum historique depuis les balbutiements de la présence francophone en Amérique?? Qu’en est-il de l’histoire des peuples amérindiens?? Accepterons-nous une posture de reconnaissance de la richesse humaine et culturelle inhérente à la survie de ces groupes, ou bien serons-nous enfermés pour l’éternité dans une posture de victimisation liée à des compensations financières basées sur une forme de ségrégation raciale??

Par ailleurs, qu’en sera-t-il de l’histoire des relations entre francophones et anglophones?? Serons-nous éternellement des adversaires ou bien accepterons-nous finalement de devenir de véritables partenaires démocratiques, culturels, économiques, etc. voués à la survie des deux cultures fondatrices du Canada et à la nécessaire obligation de cohabitation au Québec??

Sans oublier l’histoire du fait religieux qui a fondé la communauté et la culture canadienne — française?? Assisterons-nous à la mise à mort finale du religieux dans des discours parfois justes (certains abus), parfois mensongers (que de la noirceur), mais souvent à des années-lumière de l’historiographie québécoise et catholique, pour se complaire dans une idéologie politique tout aussi exclusive que celle qui peut être dénoncée??

Enfin, comment aborder l’histoire des vagues immigrantes successives?? Pouvons-nous reconnaître que ces personnes ont contribué à donner de l’air et une certaine variété génétique à notre peuple malgré quelques replis sur soi occasionnels?? Bref, quelle histoire doit être enseignée??

Histoire et conscience de l’histoire

Quand on pense aux défis de l’enseignement de l’histoire, on ne peut faire abstraction de la mémoire historique, de l’horizon culturel dans lequel peut baigner cet enseignement. Voici ce qu’écrivait le sociologue Fernand Dumont:

Une personne a un avenir en se donnant des projets?; mais cela lui serait impossible sans le sentiment de son identité, sans son aptitude à attribuer un sens à son passé. Il n’en va pas autrement pour les cultures. Elles ne sauraient affronter les aléas de l’histoire sans disposer d’une conscience historiqueDUMONT, Fernand. Raisons communes. Montréal, Boréal, 1997, p. 105. 5) Ibid., p. 108..

Qui dit conscience historique dit d’abord « conscience ». Sommes-nous réellement conscients de l’immense privilège que nous avons d’avoir accès à une quantité phénoménale d’archives publiques pouvant nous aider à comprendre notre histoire?? Nous sommes l’un des seuls endroits sur la planète où il n’y a pas eu de guerre majeure depuis plus de quatre siècles. Bien que l’on reproche tout et rien à l’Église catholique, on ne peut qu’être reconnaissant de l’immense privilège que nous avons d’avoir accès aux actes religieux en continu (ou presque) depuis 1621, sans oublier l’immense chance de pouvoir compter sur des actes civils tout aussi riches provenant des archives notariales. Il y a ici un défi : la reconnaissance d’un patrimoine unique au monde.

Histoire et repères historiques

Fernand Dumont a écrit ceci à propos de l’enseignement de l’histoire :

L’enseignement de l’histoire propose des courbes d’évolution historique?; n’est-ce pas aussi dans l’environnement, dans le paysage quotidien que l’on doit reconnaître les symboles et les repères d’une continuité et d’une mémoire de sa propre humanité?? Telle est bien la signification première du patrimoine?; et on a tort de le ramener parfois à une attraction pour touristes ou à une aimable toquade d’archéologue amateur, alors qu’est en cause l’essentiel de ce que j’appelais la culture comme milieu. Quand je me promène dans une ville ou un village, je perçois à chaque pas des signes d’une humanité, la profondeur d’un passé?; cela n’a rien à faire avec la nostalgie du poêle à bois ou de la chaise berçante.

Depuis 2006, j’ai développé une posture sur l’histoire des francophones d’AmériqueRéflexion amorcée depuis 1999 (et même avant), mais cristallisée depuis 2006 dans des articles, livres, conférences, émissions radio, chroniques à la télévision, dont quelques articles parus dans La Rivardière., et elle va dans le sens du propos de Dumont. On ne peut s’accepter soi-même et accepter l’autre qu’en consentant à un double mouvement : plonger dans sa propre histoire pour tenter de comprendre le présent, et ouvrir les bras à l’inconnu de l’avenir dans ce qu’il comprend de nouveautés, de défis. Ce double mouvement empêche d’abord de s’enfermer dans l’extrême nostalgie tout en permettant d’avoir un accès plutôt neutre et tolérant à la lumière des traces du passé. Il permet également de comprendre les vagues culturelles successives au cœur des changements historiques opérés.

Prenons un exemple, soit l’existence de notre aïeul Nicolas Rivard. Dans quel contexte est-il arrivé?? Nous savons que c’est un adulte défini lorsqu’il passe de la France à la Nouvelle-France. Maints articles de La Rivardière tendent à prouver ce point. Nous savons que le contexte politique était celui du système féodal français et que le Québec était une colonie de la France. Nicolas Rivard demeure d’abord aux alentours du gouvernement local de Trois-Rivières. Nous savons qu’il fait partie des pionniers de Batiscan, de ceux qui ont compté dans l’imaginaire du lieu, dont l’épisode de la querelle temporaire entre les habitants du lieu et les Jésuites avait fait la chronique – querelle à propos de l’arpentage des terres. Voici un extrait présentant les forces en présence :

Nicolas Rivard, homme assez violent, procédurier sagace, fut chargé de rédiger un factum impliquant à la fois les Jésuites du Cap et l’arpenteur Du Buisson. Nous n’avons pu malheureusement retracer le texte de ce réquisitoire. Mais nous en connaissons les principaux arguments par la réplique de Jean Cusson, choisi procureur de l’autre partie et qui

les énumère l’un après l’autre dans sa tentative de réfutationDOUVILLE, Raymond. La seigneurie de Batiscan. Chroniques des premières années (1636-1681). Batiscan, Les Éditions du Bien Public, 1980, p. 42..

J’ai même écrit quelques lignes d’une chanson à ce sujet car, malgré cette bataille épique, les célébrations liturgi-ques avaient tout de même lieu dans la maison de l’ancêtre Rivard, soit avant la construction de la première église paroissialeHOUDE, Réal. Chanson intitulée « Nicolas Rivard » dans Le présent du temps (disque). Saint-Bruno-de-Montarville, 2011.. Prenons un instant pour vérifier ce qu’était la seigneurie de Batiscan au moment de sa fondation, dans quel contexte culturel, politique et religieux elle avait été fondée :

Batiscan fut donc accordé aux Jésuites « pour l’amour de Dieu » comme l’acte le spécifie, le 13 mars 1639 par « Messire Jacques de la Ferté prestre, conseiller, aumosnier ordinaire du Roy, abbé de Ste Magdeleine de Châteaudun, chantre et chanoine de la Sainte Chapelle

du Palais Royal à Paris »DOUVILLE, Raymond. La seigneurie de Batiscan. Chroniques des premières années (1636-1681). Batiscan, Les Éditions du Bien Public, 1980, p. 8..

Voilà pour le facteur humain, mais prenons le temps de constater que ces premiers colons ont abouti sur un territoire d’une immense beauté, où un lien affectif s’est développé dès l’instant de l’installation et, pour plusieurs, de l’enracinement. Il convient ici de rappeler les mots de Pierre Boucher à propos de la région de Batiscan/Sainte-Anne de la Pérade :

Depuis la riviere Sainte Anne juSques aux trois-Rivieres, qui contient environ dix lieuës de pays, les terres y Sont tres-belles & baSSes?; le bordage le long du grand Fleuve eSt Sable ou prairies?; les foreSts y sont tres-belles & bien-aisées à défricher. Depuis Quebec juSques aux trois-rivieres, il n’y a point d’ISles, Sinon deux petites d’environ une lieuë de tour chacune, & qui Sont proche de la terre-ferme du coSté du Nort?; elles Se nomment l’ISle Sainte Anne, l’ISle Saint EloyBOUCHER, Pierre. Histoire véritable et naturelle des mœurs et production du pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada. Version originale commentée. Boucherville, Société historique de Boucherville, 1964, p. 33-34..

Mot de la fin… mais pas la fin du mot

En se promenant à Batiscan — notamment en visitant le vieux presbytère de Batiscan —, sans avoir le désir de revenir au temps des premiers colons, on ne peut qu’être admiratif devant la profondeur de notre histoire, la ténacité et l’espérance de nos aïeules et de nos aïeux. Cette admiration doit aussi être au cœur de l’enseignement de cette histoire. Si on en dénigre une partie, n’est-ce pas nous-mêmes que nous dénigrons?? Le défi demeure et demeurera toujours la tension, le point d’équilibre entre la connaissance, l’appréciation de notre histoire — dans une dynamique de reconnaissance, de gratitude —, et l’ouverture à l’autre, à la nouvelle venue ou au nouveau venu (d’ici ou d’ailleurs), afin de l’intégrer et de continuer à créer ensemble une histoire toujours nouvelle, inédite, mais dont nous reconnaissons les origines, les fondements, les apports culturels, historiques, sociologiques, génétiques et généalogiques. Le progrès social est à ce prix.

À l’occasion du 45e anniversaire de la Société d’histoire, il nous fait plaisir de vous offrir la liste de ceux et celles qui ont occupé la présidence depuis 1972.

1971-1972 – Réal Legault (avant et après l’incorporation)

1972-1973 – Claudette Houde

1973-1974 – Jean Girard

1974-1975 – Michel Aubin

1975-1976 – Yves Duclos

1976-1978 – Marcel Lamarre

1978-1979. – Claudette Houde

1979-1980 – Gaétan Bourdages

1981-1983 – André Taillon

1983-1985 – Michel Létourneau

1985-1987 – Patricia McGee Fontaine

1987-1989 – Claire Handfield

1989-1990 – Françoise Gilbert

1990-1991 – Robert Champoux

1991-2003 – Jean L’Heureux

2003-2010 – René Jolicoeur

2010-2014 – Gaétan Bourdages

2014- Stéphane Tremblay

Durée des cours : 8 semaines

Formation par M. Gilles Blanchard

? Création de dossiers

? Entrée de données

? Comment bâtir un arbre

? Entrer des photos

? Concevoir un livre

Deux options vous sont offertes : les lundis matin ou les mercredis soir.

Début des cours le 6 mars

ATTENTION : HÉRÉDIS 17

À ceux qui veulent changer leur version Hérédis 15 pour celle de 2017, nous vous déconseillons de payer pour Hérédis 2017. Il y a trop de problèmes avec la nouvelle version.

Suite à une information erronée nous avons annoncé dans le dernier Au jour le jour qu’il existait une entente entre la ville de La Prairie et le ministère de la Culture et des Communications. Une entente destinée à la rénovation des bâtiments situés exclusivement dans le Vieux La Prairie. Or, cette information était erroné. L’entente éventuelle n’est pour le moment qu’à l’étape du projet.

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au complexe Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent, à La Prairie, le mardi 21 mars 2017 à 19 h 30. Deux postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle ayant renouvelé leur cotisation pour l’année 2017 pourront assister à la réunion.

La période de renouvellement achève. En plus de vous permettre d’assister à l’assemblée générale annuelle, votre adhésion à la SHLM vous donne gratuitement accès à notre centre de recherche ainsi qu’à nos conférences régulières. Votre soutien nous permettra aussi de réaliser plusieurs projets à caractères généalogiques, historiques ou patrimoniaux conformément aux objectifs de notre mission.

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

Conférenciers: Madame Monique Monpetit et Monsieur Robert Cloutier

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les wampuns, le troc, les écus d’or, la livre tournois, la monnaie de cartes à jouer, le dollar, le sou du Patriote, la fondation des banques canadiennes et canadiennes-françaises.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

Au jour le jour, janvier 2017

Quand, en janvier 1998, Jean-Paul Brossard est chassé de sa vieille maison ancestrale du chemin des Prairies par la crise du verglas, il quitte à regret le seul endroit où il a vécu et où cinq générations de la famille Brossard se sont succédé depuis la construction de la maison à la fin du XVIIIe siècle. Alors âgé de 84 ans, resté seul après le décès de ses sœurs Yvonne et Annette, il se résigne à loger dans une résidence pour personnes âgées située à La Prairie.

Malgré tout, il garde l’espoir de retourner vivre dans sa maison natale. Avec sa voiture, il vient chaque jour visiter les lieux et entreprendre quelques travaux d’entretien. Des obstacles majeurs s’opposent à son retour. À l’intérieur de la maison, les services sanitaires sont déficients. Il n’y a pas d’eau courante, et par conséquent, ni toilette ni salle de bain. Le système de chauffage se limite à une chaudière au charbon et à un poêle à bois tandis que l’éclairage électrique est rudimentaire. Maison Brossard et son annexe, Claude Sauvageau, architecte, le 20 mars 2007. Le peu de confort moderne apporté à la maison Brossard a certes préservé son cachet d’authenticité et un mode de vie ancien. Cette époque étant révolue, il faut se résoudre à restaurer l’habitation et l’adapter au temps présent tout en respectant ses éléments architecturaux anciens.

C’est dans ce but que Jean-Paul Brossard demande à son cousin, Robert Brossard, son mandataire et futur héritier de la maison paternelle, d’évaluer la possibilité d’entreprendre quelques travaux de rénovation. Conscient de l’ampleur de la tâche et désirant respecter le caractère unique du bâtiment, Robert Brossard fait appel à la firme d’architectes Fournier Gersovitz Moss et associés de Montréal, connue pour son expertise en conservation du patrimoine.Dossier Cour Supérieure No. 505-17-002294-058, Brossard c. Brossard (Succession de)

« The house is a treasure »

À l’été 1998, les démarches visant l’évaluation et la description de l’état de conservation de la maison s’amorcent et se poursuivent jusqu’en 2002. Au printemps 2001, l’architecte Julia Gersovitz effectue une visite de la maison ancestrale en présence du propriétaire, Jean-Paul Brossard, et de son cousin, Robert Brossard. Ayant participé au sauvetage de la maison Hurtubise à Westmount et de la maison Beaudry à Pointe-aux-Trembles, Julia Gersovitz est grandement impressionnée par les qualités architecturales du bâtiment et son état de conservation tout à fait remarquable.

« It was a most remarkable experience, and of course demonstrated more graphically than any words why the house is a treasure, and why you wish to protect it, as your family has done the past 3 centuries »Lettre de Julia Gersovitz, architecte, à Robert Brossard, le 2 juillet 2001. Dossier Cour Supérieure précité.

Un compte rendu des relevés extérieur et intérieur de la propriété accompagnés de plans et d’une liste des « interventions prioritaires requises pour maintenir l’intégrité de l’enveloppe et de la structure du bâtiment » sont acheminés à Robert Brossard en juillet 2002. Il fallait d’abord réparer la maçonnerie extérieure et intérieure, les parties hors toit des cheminées, la couverture ainsi que les portes et fenêtres.Fournier Gersovitz Moss architectes et associés, Maison Brossard, Brossard. Compte-rendu du relevé extérieur, 3 janvier 2002. Compte-rendu du relevé intérieur, 18 juillet 2002.

Cette première étape d’une restauration renseigne sur les différentes caractéristiques de l’habitation. Construite dans le dernier quart du XVIIIe siècle, la maison Brossard représente, tout comme ses voisines du chemin des Prairies, la maison Banlier et la maison Sénécal, un modèle d’architecture rurale d’esprit français qui s’est adapté à son milieu.

« La maison française devient québécoise parce qu’elle remporte une victoire sur l’hiver en faisant un usage intelligent et nouveau des matériaux locaux, en améliorant les techniques de chauffage et aussi en modifiant différentes parties structurales de l’habitat pour mieux affronter les éléments. »Lessard, Michel. Marquis, Huguette. Encyclopédie de la maison québécoise : trois siècles d’habitation. Montréal, Les éditions de l’Homme, 1972. p.254.

On apprend que la maçonnerie du bâtiment principal est composée de pierre des champs grossièrement équarries provenant du voisinage immédiat. Après 250 ans, les murs extérieurs d’une épaisseur moyenne de plus ou moins 30 pouces, ont conservé leur aplomb et « … portent la charpente de gros bois d’œuvre des planchers et du toit dont l’assemblage est à tenons, mortaises et chevilles. »

Les ouvertures des deux âtres situées dans le salon et la cuisine sont maintenant fermées et recouvertes d’un panneau de bois. Au rez-de-chaussée, on note la présence d’armoires encastrées dans la muraille, alors qu’à l’étage, une échelle de meunier à limons français donne accès aux combles. Les fondations de la cuisine d’été ont tout probablement intégré une certaine quantité de pierre des champs provenant des ouvertures faites dans le bâtiment principal lors de la construction de l’annexe au courant du XIXe siècle.Fournier Gersovitz Moss architectes et associés, Maison Brossard. Compte-rendu précité.

Les travaux pouvant débuter à l’automne 2002, la firme s’est déjà assuré de la disponibilité d’un maçon réputé pour son expertise dans la réfection de la pierre ainsi que d’un artisan spécialiste de la restauration des fenêtres anciennes.Fournier Gersovitz Moss architectes et associés. Maison Brossard, Brossard. Estimation préliminaire et honoraires, le 27 septembre 2002, p.3.

Mais le décès de Jean-Paul Brossard au CHSLD de La Prairie le 13 avril 2002 et une poursuite judiciaire liée aux clauses testamentaires du défunt mettent un frein au projet de restauration et de réaména-gement de la maison Brossard. Au cours du procès, soit en mars 2007, la firme Claude Sauvageau, architecte, soumet en contre-expertise un rapport contenant des esquisses de réaménagement qui visent à rendre la maison habitable.Maison Brossard et son annexe, rapport de l’architecte Claude Sauvageau, le 20 mars 2007.

Malgré le règlement du litige en 2011 et l’offre de services de professionnels de la restauration, aucun travail majeur de rénovation n’est entrepris. La maison bénéficie tout de même d’un chauffage d’appoint permettant d’éviter un endommagement par le gel. Un système d’alarme est en place, mais le responsable de la propriété a dû récemment placarder portes et fenêtres afin de contrer les intrusions.

Déjà en mars 2000, des citoyens s’inquiètent de l’état des lieux et adressent au ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à la ville de Brossard une requête visant à obtenir la sauvegarde de la plus vieille habitation de la ville.

L’intervention ayant eu peu d’effet, nous verrons plus loin le résultat de l’action citoyenne d’un nouveau comité mis en place en 2014.

Localisation du site et de la maison

La maison Brossard est située au 4240, chemin des Prairies à Brossard. Le lot actuel, de forme irrégulière, possède une superficie de 15 928,2 mètres carrés et porte, depuis la rénovation cadastrale, le numéro 4 223 089 de la circonscription foncière de La Prairie du cadastre du Québec. Sur le même emplacement se trouvent une laiterie en pierre, une grange, un garage construit au milieu des années 1930 ainsi qu’une bâtisse ayant servi de poulailler derrière laquelle il y a un appentis faisant office de latrines.

Des projets résidentiels se sont récemment développés à l’arrière et du côté sud-est de la maison, bornée en front par le chemin des Prairies et d’un côté, à l’ouest, par la voie ferrée du CN. La vaste étendue du terrain et un couvert végétal constitué d’arbres centenaires et d’arbustes feuillus évitent une trop grande rupture avec le voisinage immédiat et mettent en valeur la maison et ses dépendances. L’habitat conserve ainsi un environnement qui rappelle l’ancienne vocation agricole du lieu. En plus de la laiterie, de la grange et du poulailler, cette habitation rurale traditionnelle comportait autrefois plusieurs bâtiments, la plupart situés à l’arrière de la maison.

1950 : des personnalités visitent la maison Brossard

Pionnier du patrimoine, Gérard Morisset entreprend de 1937 à 1968 le grand projet d’inventaire du patrimoine artistique et architectural du Québec. Il fait le tour du Québec à la découverte des œuvres d’art anciennes et met en lumière les trésors de notre architecture. Ses relevés photographiques sont reconnus parmi les exemples les plus représentatifs de cet inventaire.BAnQ Trois-Rivières. Inventaire des œuvres d’art (IOA).- 1937-1970 cote : ZA235

Au printemps 1950, Gérard Morisset se promène dans la région de La Prairie. Sur le chemin des Prairies, il s’arrête devant la maison Brossard et prend des clichés qui montrent le cadre ancien du site. Granges et remises se profilent à l’arrière-plan. Les contrevents attendent d’être fixés aux cadres des fenêtres alors que deux chemins d’accès traversent une pelouse ombragée. Le vieux carré de pierre se dresse au centre, en parfaite harmonie avec son environnement.BAnQ Québec. La Prairie, La Prairie. Maisons. Habitation au sud du boulevard Taschereau près du pont de la petite rivière de Montréal/ Gérard Morisset.- 1950. Cote E6,S8,SS1,SSS874.

Quelques mois plus tard, soit à l’été 1950, la photographe new-yorkaise Lida Moser parcourt le Québec en vue d’un reportage pour le magazine américain Vogue.

En compagnie de Paul Gouin, conseiller culturel du premier ministre Maurice Duplessis, de Luc Lacourcière, ethnologue et historien, ainsi que de l’abbé Félix-Antoine Savard, auteur de Menaud, maître-draveur, elle fixe sur la pellicule plus de 1500 photos sur une période de deux mois constituant ainsi un documentaire unique sur le Québec rural des années 1950.

à l’été 1950.

À son retour à Montréal, elle est l’invitée de l’historien de l’art, ethnologue et réalisateur Jean Palardy, qui publiera en 1963 son volume de référence, Les meubles anciens du Canada français. À cette époque, selon l’index rédigé par Lida Moser, Jean Palardy et sa compagne Jori Smith habitent à La Prairie. Avec ses hôtes, elle visite Alexandre Brossard et son fils Jean-Paul, « des voisins de Jean Palardy et Jori Smith à La Prairie. ».Bouchard, Anne-Marie. 1950 Le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser, Musée des beaux-arts du Québec, Les Publications du Québec, 2015, p.114

Moser produit alors une suite photographique sur la maison Brossard et ses occupants. Nous voyons Alexandre Brossard et son fils Jean-Paul posant fièrement devant leur maison, Jean Palardy et Alexandre Brossard assis dans la cuisine d’été, la laiterie de pierre derrière laquelle on aperçoit le verger. Les clichés se retrouvent maintenant aux Archives nationales du Québec dans le Fonds Lida Moser.BAnQ-Québec. Fonds Lida Moser 1946-1990, cote P728.

Grands personnages de l’histoire culturelle du Québec, Gérard Morisset, Jean Palardy et Lida Moser ont laissé un témoignage précieux sur l’aspect et l’aménagement du site et de la maison Brossard au début des années 1950. Bientôt, l’établissement d’une nouvelle ville en 1958 sonnera le glas de la vocation agricole du chemin des Prairies et le caractère historique et champêtre du lieu sera irrémédiablement transformé par le prolongement de l’autoroute 30 en 1996.

Historique

À l’origine, l’emplacement sur lequel est érigé la maison Brossard fait partie de la Seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine. Les premiers colons s’établissent d’abord sur les rives de la rivière St-Jacques où se trouvent des prairies naturelles plus faciles à exploiter. Ainsi, à la fin de l’année 1672, le terrier de la seigneurie fait mention de 14 contrats de concession concédés aux censitaires sur le front de la rive droite de la rivière Saint-Jacques. (rive bornant l’actuelle ville de Brossard)Lacroix, Yvon. Les origines de La Prairie, 1667-1697, Montréal, Bellarmin, 1981. P.174 On désignera le secteur du nom de côte des Prairies, inspiré tout probablement par la topographie.

Une donation des Bisaillon

Le premier occupant du terrain sur lequel sera construite la maison Brossard est François Bisaillon, fils d’Étienne.

Établi sur le terrier 13, en bordure de la rivière St-Jacques, il a « maison, grange étable et quinze arpents de terre labourable. »Aveu et dénombrement du Père Dablon pour la seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine, le 4 mars 1723, Fonds Biens des Jésuites, BAnQ-Q.

En 1717, les seigneurs Jésuites ouvrent un deuxième rang à la colonisation et concèdent à François Bisaillon (1686-1749) une continuation de sa terre du premier rang, soit 2 arpents de front sur 20 arpents de profondeur « en bois debout », qu’il doit défricher et ensemencer.25 juin 1717, notaire Guillaume Barette. Concession d’une continuation de terre à François Bisaillon. BAnQ-M

Ce prolongement du terrier 13 deviendra le futur site de la maison Brossard.

Le chemin des Prairies s’amorce alors entre le premier et le deuxième rang, mais ce n’est qu’en 1754 que le sous-grand voyer, Paul Jourdain dit Labrosse, confirme la ligne du tracé dans un procès-verbal daté du 14 septembre 1754.Cité dans notaire Pierre Lalanne, 21 juin 1780. Procès verbal du chemin de l’Ange-Gardien-BAnQ-M acte no. 2112 et dans notaire Pierre Lalanne, 31 mai 1782. Procès verbal du chemin entre la première et deuxième concession du nord-est de la Rivière St-Jacques (des Prairies). Fonds Élisée Choquet, no 3.151, SHLM.

François Bisaillon s’est marié à La Prairie le 23 novembre 1711 avec Marie-Anne Moquin, fille de Mathurin. Mais à l’aube de la soixantaine, « n’ayant aucun enfant issus de leur mariage pour les secourir dans leurs besoins », le couple va utiliser la donation entre vifs comme l’un des moyens pour assurer son bien-être et la transmission de ses biens.

Et c’est « … en reconnaissance des bons services peine et soin que les dits donataires ont apporté de leur propre personne depuis les années précédant…… » que le 17 avril 1743, devant le notaire Guillaume Barette, François Bisaillon et Marie-Anne Moquin vont céder à Claude Brossard et Marie Marguerite Bisaillon, nièce de François, le lopin de terre concédé par les seigneurs Jésuites en 1717.17 avril 1743, notaire Guillaume Barette. Donation d’une terre par François Bisaillon et Marianne Moquin. BAnQ-M

L’acte de donation de 1743 pose donc les assises de la présence de la famille Brossard sur la terre qui sera transmise de père en fils jusqu’à l’aube du XXIe siècle.

La famille Brossard

Claude Brossard est le premier de la lignée à occuper le site où s’élève actuellement la maison Brossard. Né à Montréal le 8 avril 1711, il est le petit-fils d’Urbain Brossard, maître maçon de Montréal venu en Nouvelle-France avec la grande recrue de 1653. Sa présence dans la seigneurie de La Prairie est confirmée par un contrat de mariage passé à l’étude du notaire Guillaume Barette le 15 mai 1740. La future épouse de 22 ans, Marie Marguerite Bisaillon, est la fille de Claude Bisaillon et de Marguerite Marie Ste-Marie, de la paroisse de La Prairie. Le mariage est célébré le lendemain à l’église de La Prairie.Sur le prolongement de terre donné par François Bisaillon, Claude Brossard construira une maison de pieux sur pieux de 30 pieds de long sur 26 pieds de large pour loger sa famille.22 mai 1765, notaire Joseph Lalanne. Inventaire des biens de la communauté de Claude Brossard, veuf de Marie-Marguerite Bisaillon. BAnQ-M

Marie Marguerite Bisaillon s’éteint le 18 février 1764 à l’âge de 45 ans et laisse neuf enfants survivants, dont Paul, qui est à l’origine de la lignée du maire fondateur de la ville de Brossard, Georges-Henri Brossard. Le cadet Louis deviendra l’héritier de la terre paternelle et le bâtisseur de la maison de pierre, l’actuelle maison Brossard.

De la maison de pieux sur pieux à la maison de pierre

Louis Brossard (1760-1829) et Marie Josephe Brosseau (1767-1803) se sont unis à l’église de La Prairie le 16 février 1784. Le même jour, Claude Brossard profite du mariage de son fils pour lui céder la terre donnée par François Bisaillon, maintenant composée d’une superficie de 2 arpents 1/2 sur 25 arpents de profondeur où est érigée la maison de pieux sur pieux ainsi que les bâtiments.16 février 1784, notaire Pierre Lalanne. Division de biens immobiliers situés à la deuxième concession du nord-est de la rivière St-Jacques. BAnQ-M.

Cette terre sera désignée sous le numéro 18 dans le cadastre abrégé de la Seigneurie de Laprairie de la Madeleine et, à partir de 1867, elle portera le numéro 228 de la Paroisse de Laprairie de la Madeleine.

À la suite du décès de Marie Josephe Brosseau, le 1er mars 1803, Louis Brossard obtient la tutelle de ses enfants et convoque le notaire Théophile Pinsonaut pour la rédaction de l’inventaire des biens qui ont été communs entre les époux. Le 4 avril 1804, à 9 heures du matin, le notaire se rend à la maison du dit Louis Brossard « agriculteur demeurant en la Paroisse Laprairie la Madeleine ». Avec l’aide des estimateurs, Pierre Lefebvre et Pierre Poupard, le notaire procède à l’évaluation des biens meubles et immeubles, des agrès d’agriculture, des bestiaux, des titres papier, de l’argent monnayé et des dettes.4 avril 1804, notaire Théophile Pinsonaut. Inventaire des biens qui ont été communs entre Louis Brossard et Marie Josette Brosseau, BAnQ-M.

« Dans une maison en pierre située à la côte des Prairies appartenant au dit Louis Brossard s’est trouvé… »

Lors de cet inventaire des biens fait par le notaire Pinsonaut, le poêle de fonte à deux étages d’Angleterre et un devant de poêle de pierre de taille sont prisés 234 livres. Le cheptel à lui seul est évalué à 2376 livres. En 1804, Louis Brossard a accumulé un patrimoine foncier important constitué de six terres à la côte des Prairies, deux terres à la côte voisine de l’Ange-Gardien et d’une terre à bois à la côte Sainte-Catherine.

À la page 29 de l’inventaire, sous l’item impenses et améliorations, le notaire Pinsonaut donne une description précise de la maison et mentionne les dimensions, le nombre de cheminées, les divisions ainsi que la couleur des murs. Il spécifie surtout la date de construction : « faite durant la dite communauté », soit entre les années 1784 et 1803, ce qui représente la durée du mariage de Louis Brossard et de Marie Josephe Brosseau.

Nous reproduisons le texte de l’inventaire, feuillet 29.

Savoir :

Primo, une maison en pierres de trente quatre pieds de longueur sur trente deux de largeur couverte en bardeaux avec deux cheminées, planchers haut et bas en madriers embouffetés, garnis de ses croisées et portes vitrées et ferrées divisée en quatre appartements par cloisons et portes peintes en bleu et jaune

Faite durant la dite communauté, prisée quatre milles francs, sur laquelle somme il faut déduire celle de trois cent livres qu’a effectué la vente d’une maison en bois qu’il y avait sur la dite terre lors de la construction de celle en pierres sus dite, dont le prix a été employé à payer les frais de cette dernière.»4 avril 1804, notaire Théophile Pinsonaut précité.

La date de construction de la maison Brossard se situe donc dans le dernier quart du XVIIIe siècle.

Au cours de ces années, Marie Josephe Brosseau a donné naissance à treize enfants dont six seulement atteindront l’âge adulte. Étant devenu prospère, Louis Brossard érigera à l’aide des artisans du lieu une maison de pierre solide et spacieuse qu’il pourra transmettre à ses enfants.

Bâti pour durer des siècles, le bâtiment témoigne désormais de l’histoire d’une famille pionnière qui a donné son nom à la municipalité de Brossard.

Un statut patrimonial pour la maison Brossard

Depuis 2014, un groupe de citoyens se mobilise afin d’inciter les différentes instances gouvernementales à se porter au secours de la maison Brossard. Au début janvier 2015, une demande de citation est acheminée à la Ville de Brossard. La Ville donne suite en commandant une étude patrimoniale auprès de la firme Bergeron Gagnon Inc. Entre-temps, soit en novembre 2015, une demande de classement est également transmise au ministère de la Culture et des Communications. Au printemps 2016, les intervenants du ministère demandent la permission au propriétaire actuel de visiter le site et l’intérieur de la maison Brossard. Ne s’opposant pas a priori à une éventuelle reconnaissance patrimoniale du lieu, le propriétaire

préfère remettre la rencontre. Il veut d’abord obtenir l’approbation d’un plan d’aménagement qui autorise le lotissement de la portion de terrain située à l’arrière de la maison ancestrale.

Cette éventualité n’est pas sans susciter une réelle préoccupation puisque l’habitation serait amputée d’une partie de son environnement naturel en plus d’entraîner le déménagement ou la démolition de la laiterie de pierre.Ville de Brossard, Direction du génie. Projet terrain Brossard, des Prairies, numéro de plan 16Gr357, Feuille T3, 29-03-2016.

Inoccupée depuis 1998, la survie de la maison Brossard n’est pas assurée. Il est donc urgent que la ville de Brossard et le ministère de la Culture et des Communications arrivent à une entente avec le propriétaire de la maison Brossard et qu’un plan d’action soit mis en place afin d’assurer la sauvegarde et la restauration de ce témoin exceptionnel de notre patrimoine architectural.

Dans le cadre du projet de restructuration du patrimoine architectural, une entente est intervenue entre la ville de La Prairie et le ministère de la Culture et des Communications. L’entente, destinée à des bâtiments situés exclusivement dans le Vieux La Prairie, prévoit une somme de 100 000 $ pour chacune des années 2017 et 2018. Selon un principe déjà établi, les coûts des travaux consacrés à la coquille ou à la structure d’un édifice sont répartis de façon égale entre les trois partenaires, à savoir ; le propriétaire du bâtiment, la municipalité et le MCC.

L’actuelle église de La Nativité a eu 175 ans en novembre dernier et la paroisse catholique du même nom aura 350 ans en 2017. Afin de souligner ces deux événements, le comité organisateur de la paroisse de La Nativité avait convié plusieurs invités de marque à une journée de commémoration le 18 novembre dernier. Parmi les invités, notons la présence de Mgr Lionel Gendron et de Mgr Claude Hamelin, respectivement évêque et évêque auxiliaire du diocèse de Saint-Jean–Longueuil, de la chef mohawk Christine Zachary-Deo ainsi que de plusieurs élus municipaux et représentants de communautés religieuses.

La journée de commémoration débuta par une allocution de messire Mario Desrosiers, curé de la paroisse de La Nativité, suivie d’une visite guidée du Vieux-La Prairie en compagnie de Messieurs Gaétan Bourdages et Stéphane Tremblay, historiens de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Par la suite, le groupe était invité au collège Jean-de-la-Mennais pour le repas du soir. Monsieur Hervé Lacroix, hôte et supérieur de la maison mère des Frères de l’Instruction chrétienne, fit une brève allocution.

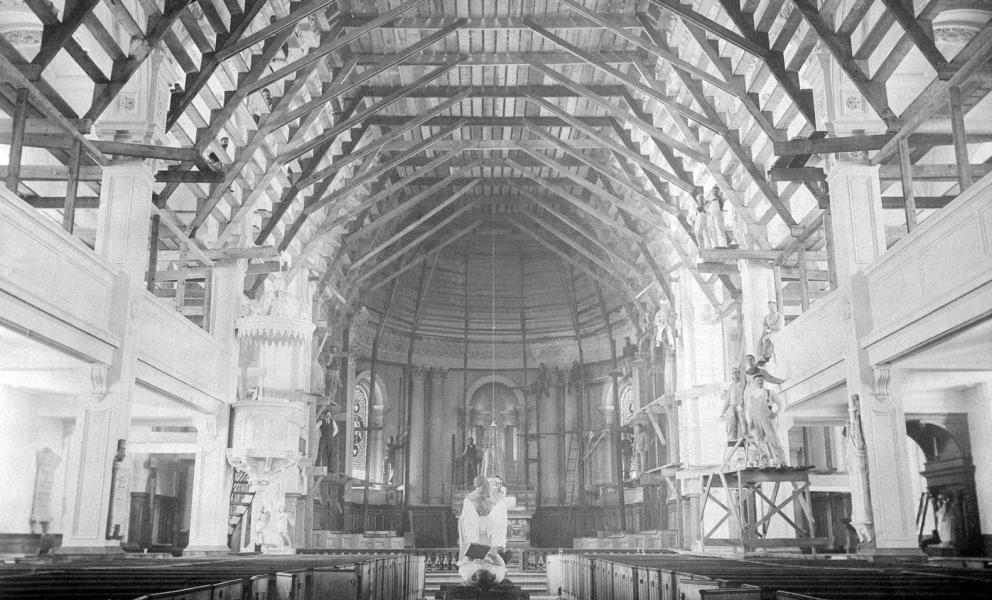

En début de soirée, les paroissiens étaient invités à l’église pour la suite des festivités. Deux activités étaient prévues avant la messe commémorative de 19 h 45. Entre 19 h et 19 h 30, la municipalité de La Prairie a procédé au dévoilement d’un legs à l’extérieur de l’église pour souligner l’approche des festivités du 350e anniversaire de la ville?; soit l’éclairage du clocher de l’église qui prendra une couleur différente selon l’événement en cours (Noël, Pâques, 350e…). Au même moment, à l’intérieur de l’église, l’historien Gaétan Bourdages donnait une conférence sur l’histoire de la construction de l’église actuelle, inaugurée et consacrée par Mgr Bourget en novembre 1841.

2017 sera assurément l’année des commémorations historiques. Plusieurs anniversaires de fondation sont prévus au Québec cette année : Montréal et Sorel-Tracy (375 ans), La Prairie, Boucherville et Lachine (350 ans), le Canada (150 ans, depuis l’adoption du fédéralisme) et votre humble serviteur (50 ans). Avec la nouvelle année qui s’amorce, nous vous proposons de poursuivre la tradition en adoptant quelques résolutions à observer durant 2017. Voici quelques suggestions :

• Renouveler ma carte de membre sans délai

• Assister aux conférences mensuelles de la SHLM

• Lire régulièrement le bulletin Au jour le jour (et peut-être même, participer à sa rédaction??)

• Assister à l’assemblée générale annuelle des membres de la SHLM le 21 mars

• Faire un don de livres usagés et faire un tour à notre vente de livres usagés au début du mois d’avril

• Enrichir les archives de la SHLM par des dons de photos ou de documents

• Découvrir ses ancêtres en profitant de nos ressources en généalogie

• Lors de la saison estivale : participer aux activités du 350e anniversaire de fondation de La Prairie?; certaines seront organisées par la SHLM (pour plus de détails consultez le site http://www.ville.laprairie.qc.ca/350e)

En cette année de commémorations, nous vous souhaitons le bonheur, la prospérité et surtout la santé.

Stéphane Tremblay, président