- Au jour le jour, janvier 2015

Voeux pour l’année 2015

Au nom de nos bénévoles, de nos employés et des membres du conseil d’administration, j’aimerais vous offrir nos meilleurs voeux pour l’année 2015. Que la santé, le bonheur et la prospérité soient au rendez-vous afin d’assurer la réussite de vos projets avec parents, amis et collègues ! La SHLM connaîtra assurément une autre année fort occupée avec, entre autres, les festivités entourant le 40e anniversaire de la création du site patrimonial déclaré du Vieux La Prairie (avant 2012, nous utilisions le terme « arrondissement historique ») et le 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France (une dizaine de soldats de ce régiment vont participer à la fondation de La Prairie entre 1667 et 1680).

Je profite également de l’occasion pour vous rappeler que janvier est le mois du versement de votre cotisation à la SHLM afin de renouveler votre carte de membre qui est périmée depuis le 1er janvier 2015. Je vous invite également à devenir membre de la SHLM si vous ne l’étiez pas auparavant. En étant membre de la SHLM, vous pourrez assister gratuitement à nos conférences cet hiver (20 janvier et 17 février), ce printemps (21 avril et 19 mai) et l’automne prochain ainsi que de profiter de nos ressources imprimées ou informatiques pour faire des recherches généalogiques ou historiques. L’assemblée générale annuelle des membres en règle de la SHLM aura lieu le 17 mars à 19 h 30 au Vieux Théâtre situé au-dessus de la SHLM. L’ordre du jour de cette assemblée générale sera envoyé en même temps que la prochaine édition du bulletin mensuel.

- Au jour le jour, décembre 2014

L’équipe de la SHLM vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une excellente année 2015 !

Les locaux de la SHLM seront fermés du 19 décembre au 4 janvier.

- Au jour le jour, décembre 2014

Nouvelle exposition temporaire au Musée d’archéologie de Roussillon

Le 20 novembre dernier, le Musée d’archéologie de Roussillon a tenu une soirée « 5 à 7 » afin de souligner l’ouverture de sa nouvelle exposition temporaire intitulée « Arts de la Chine : Aperçus d’une civilisation ancienne ». Les invités ont pu visiter l’exposition tout en profitant d’une dégustation de thé organisée par l’équipe du salon Le thé d’Auréa. Par cette exposition, le visiteur découvrira la culture et les traditions ancestrales de la Chine à travers trois matériaux (le bronze, la céramique et le jade) dont la fabrication remonte jusqu’à 1600 ans avant notre ère. Réalisée par le Musée royal de l’Ontario, cette exposition explore aussi les impacts et l’influence des pratiques artisanales et artistiques chinoises sur le commerce international de la Chine. Le Musée d’archéologie de Roussillon accueille le public du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 16 h 30. Les groupes peuvent aussi planifier une visite du lundi au vendredi, sur réservation. Pour plus d’informations ou pour faire une réservation, téléphonez au 450 984-1066 ou visitez le www.archeoroussillon.ca.

- Au jour le jour, décembre 2014

La SHLM dans le calendrier municipal 2015

Au début du mois de janvier, les résidents de La Prairie recevront par la poste l’édition 2015 du calendrier municipal. Une des activités estivales récurrentes de la SHLM occupera la page du mois d’août. Il s’agit de la pièce de théâtre de rue « Marchez dans l’ombre du passé » qui sera jouée, dans sa version estivale, pour une dixième année consécutive. En 2004, cette pièce de théâtre fut conçue pour être jouée durant la semaine de l’Halloween et, depuis 2006, les représentations ont lieu en soirée les deux derniers vendredis de juillet et les deux premiers vendredis d’août. Au fil des ans, le concept est toujours demeuré le même : les fantômes de La Prairie s’assemblent durant une soirée et font revivre l’histoire de la seigneurie de La Prairie aux visiteurs, à travers une série de saynètes jouées sur plusieurs sites du Vieux La Prairie. En 2014, la pièce a été jouée à guichets fermés, accueillant plus de deux cents spectateurs. Constituée de quatre acteurs en 2004, la troupe compte maintenant une quinzaine de bénévoles.

- Au jour le jour, décembre 2014

L’occupation Allemande de La Prairie en 1776-1777 et nos traditions de Noël

Bien avant l’arrivée du baron von Trapp et du Sound of Music en Amérique… il y eu le son des canons et la venue du baron von Riedesel, et ses troupes, à La Prairie-Sainte Magdeleine in America.

En effet, en 1775 et tôt en 1776, le gouvernement britannique signa des traités avec certains princes allemands pour la fourniture d’effectifs militaires afin de les aider à contrer les rebelles Yankee dans leur Guerre d’Indépendance. Le baron Impérial et général Friedrich Adolphus von Riedesel (1738-1800) reçu le commandement de l’armée de Karl Wilhelm Ferdinand, duc de Braunschweig – Luneburg (Brunswick) et il prépara le départ précipité de son corps armé pour venir suppléer le manque de redcoats au Canada.

Afin de mettre un terme à la révolte des 13 colonies et une possible contagion au Canada, une première flotte de 32 navires arriva au port de Québec le 1er juin 1776. Ce premier contingent de troupes auxiliaires (Hilfstruppen) comprenait plusieurs régiments d’infanteries totalisant 3964 hommes ainsi qu’une cavalerie de 336 Dragons armés. Cette armée de Brunswickers fut rapidement dépêchée dans la région des Trois-Rivières pour aider à repousser les envahisseurs américains qui étaient déjà en mouvement de retraite. Par la suite l’armée se rendit dans la région de Montréal pour y évacuer les quelques Yankee qui s’y trouvaient et surtout pour pacifier leurs nombreux sympathisants locaux.

Ces premières unités avancées d’une considérable armée allemande (20,000 hommes en Amérique) arrivèrent au mois de juillet au village de La Prairie- de-la-Magdeleine et s’y installèrent dans ce qui deviendrait leurs quartiers d’hiver en attente de la campagne militaire germano-britannique de l’été 1777. Il va de soi que, n’ayant aucune caserne pour loger cette armée, les soldats de ces nombreux régiments se logèrent, contre juste rétribution, dans presque toutes les maisons habitables du village de la seigneurie de La Prairie ainsi qu’à Chambly et à Saint-Jean-sur-Richelieu.« Les soldats sont d’abord logés à raison de deux ou trois par maison puis on en dénombre quatre, six et même douze dans une même demeure » – Jean-Pierre Wilhelmy (Les Mercenaires Allemands au Québec)

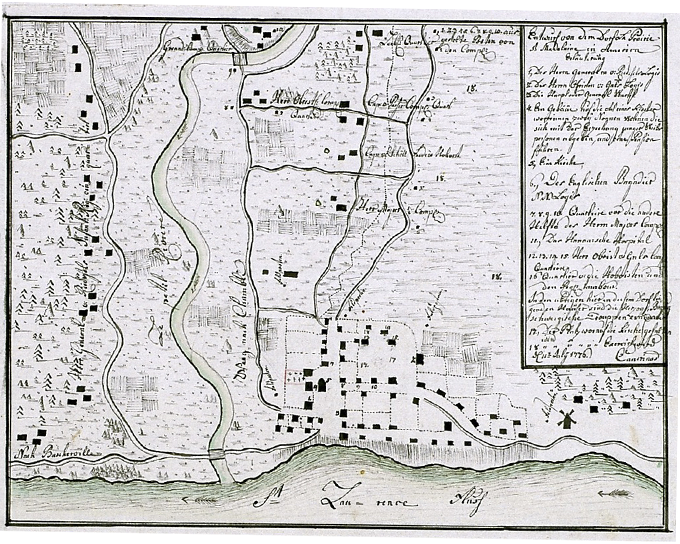

En regardant de près la carte datée du 11 juillet 1776 de Herr Franz Ludwig Cancrinus, cartographe et lieutenant de la 5e Compagnie du régiment d’infanterie Erbprinz du colonel von Gall, il est possible de se rendre compte de l’ampleur de l’occupation allemande. Cette carte militaire nous décrit bien, à l’intérieur du village de La Prairie, l’emplacement du quartier général (le resto Vieux-Fort ?), les quartiers du général von Riedesel, du colonel Wilhelm R. von Gall, du général-major Heinrich Martens ainsi que les quartiers de Patrick Gordon le brigadier-général britannique.

En examinant de plus près, en se situant au centre de ce village maintenant très militarisé (près du chiffre 10) et regardant au pourtour du village selon les aiguilles d’une montre (à 1, à 3, à 9 et à 11 heures) nous voyons des postes de gardes clairement identifiés en allemand – Feldposten. Celui à 3 hrs. est situé près du nouveau moulin à vent tandis que celui situé à 9 hrs., près de l’ancienne route de Chambli, semble être près des vestiges de l’ancien emplacement du premier moulin de La Prairie. Évidemment à 6 heures c’est le rivage du St-Lawrence river.

Au bord du Saint-Laurent, à gauche de la La Petite Rivière de La Fourche (St-Jacques) il y a le Chemin des Prairies, le long duquel il est écrit en allemand Herr Général von Riedesels Infant: Reg: einquartirt, qui, traduit de l’Allemand, signifie… Les Quartiers des Régiments d’Infanteries du Général von Riedesel. Il en va de même pour tous les autres régiments allemands Hesse-Hanau sur le Chemin de Saint-Jean, et Herr Cancrinus identifie également un hôpital militaire Hanauer et aussi l’endroit où les services religieux luthériens sont disponibles pour les troupes Braunschweig. Au village, il y a la résidence des hautboys et tambours régimentaires et à la droite du Chemin de Saint-Jean les grands champs dans ces prairies sont clairement identifiés (18) comme étant les champs d’exercices militaires.

Le mémorable hiver 1776-1777 à La Prairie avait été plutôt long et difficileLe climat canadien est source de préoccupation pour les Allemands qui sont souvent contraints de faire un séjour à l’hôpital. Malgré leur différence de langue, Allemands et Canadiens font vite bon ménage, comme l’écriva Georg Paeusch, capitaine d’artillerie Hesse-Hanau : « Je suis parfaitement content car on trouve les consolations désirables avec les dames et les demoiselles canadiennes. Pour cette raison et en leur compagnie on est heureux et satisfait. » – Jean-Pierre Wilhelmy (Les Mercenaires Allemands au Québec) pour les troupes et la population en général mais également pour le vieux (39 ans) baron Impérial von Riedesel qui avait la réputation de ne pouvoir dormir sans la présence d’une jolie rousse: à savoir, son épouse de huit ans sa cadette. Alors, suivant le zeitgeist ou l’esprit du temps, il invoqua les privilèges de son rang et fi t venir au Canada sa femme et ses enfants. La Freifrau ou baronne Impériale von Reidesel zu Eisenbach, née Frédérika Charlotte von Massow, n’arriva cependant au Canada que le 11 juin 1777 avec ses trois filles en bas âge. La baronne était la fille d’un général Prussien et toute jeune ayant souvent voyagé en Europe en famille avec papa, elle connaissait bien la dure vie des camps militaires. Donc, c’est en calèche que la courageuse Frédérika suivi son époux avec ses trois filles jusqu’à Trois-Rivières qui était le point de départ de l’armée germano-britannique commandée par le général John Burgoyne. S’en suivi une longue campagne militaire en passant par le Richelieu, le lac Champlain et l’ancien fort français de Carillon (Fort – Ticonderoga) pour se rendre à leur théâtre d’opérations militaires chez nos voisins rebelles, soit dans le haut de la vallée de la rivière Hudson et Albany, N.Y.

Qu’advient-il de cette armée germanique et de tous ces jeunes soldats et officiers qui avaient séjourné une année complète à La Prairie? Puisque ces unités auxiliaires étaient l’arrière-garde de l’armée du général Burgoyne ses soldats n’ont combattus qu’au moment où ils furent appelés au front le 7 octobre, 1777. Ils ont fait face à la Grande Armée du Nord composée de 18,000 hommes du général Américain Horatio Gates et du major-général Benedict Arnold lors de la deuxième bataille de Saratoga, N.Y. à Bemis Heights. À la suite des nombreuses erreurs stratégiques de son commandant-en-chef, le Général Burgoyne, le baron von Reidesel et son corps armé totalisant près de 5,000 hommes subirent de lourdes pertes (1122 morts et 2431 prisonniers) et Reidesel dut rendre les armes mais, heureusement pour lui et sa famille, en obtenant les honneurs de la guerre. Le baron et sa petite famille passèrent donc le reste de cette guerre comme prisonniers des Américains, premièrement cantonnés avec l’armée continentale à Boston, ensuite en 1779 à Charlottesville en Virginie et enfin à New York jusqu’à l’été 1781.

À la conclusion de ce long conflit nord-américain le baron von Reidesel reçu un court mandat pour commander le petit fort britannique à Sorel au Québec et c’est là, à la Noël 1781, que la jolie baronne Frédérika, toujours nostalgique de ses Noëls d’antan en Allemagne, décora pour ses enfants et ses invités un arbre de Noël à l’intérieure de sa demeure. Ce geste de décoration intérieur d’un majestueux pin, de la part de la baronne von Reidesel, était, disait-on, une première au Canada et en Amérique.

Sans vouloir être chauvin… mais sachant qu’il y avait eut presque 200 officiers allemands logés dans la région de La Prairie à la Noël 1776, et compte tenu du fait que huit officiers supérieurs, ou de la noblesse Allemande, avaient leurs épouses avec eux à La Prairie, il nous est permis de spéculer qu’en Amérique du Nord, il est fort probable que La Prairie-de-la-Magdeleine fut l’endroit où, à l’hiver 1776 la tradition allemande de décorer un arbre de Noël d’une myriade de guirlandes et même de quelques chandelles s’est manifestée pour la toute première fois et non pas à Sorel en 1781, ni précédemment en Virginie, tel que nous rapporte une certaine légende… et les écrits de la brave et charmante baronne Impériale Frédérika Charlotte von Reidesel zu Eisenbach. L’auteur souhaite à tous les membres de la SHLM un Joyeux Noël, en espérant qu’il soit bien illuminé !

NB: L’auteur de ce texte s’est largement inspiré du travail de recherche colossal de deux historiens américains d’Albany, N.Y., le Professeur Emeritus, SUNY, de l’Université d’Albany Thomas Barker et l’archéologue-chef retraité de l’état de New York, M. Paul Huey. Ces précieuses recherchesThe 1776-1777 Northern Campaigns of the American War for Independence … (Disponible à la SHLM – 973,3) dans les archives allemandes nous ont livrées quelques secrets biens gardés que l’histoire avait pourtant oublié au sujet de La Prairie.

- Au jour le jour, novembre 2014

Une tentative de démocratisation de l’Église

D’autres curés ou prêtres modérateurs succéderont à Germain Legrand : Jude Péloquin, Neil Asselin, René Perron, Gilles Desrocher (prêtre modérateur), Pierre Sung (prêtre modérateur), Bernard Savoie (prêtre modérateur) et Réjean Poirier. La nomination par l’évêque, à partir de 1991, d’un prêtre modérateur, et non pas d’un curé, reflète les tentatives de l’Église de s’adapter au nouveau contexte. La direction pastorale est désormais confiée à une équipe (équipe pastorale), et le curé, qui en était jadis seul responsable, devient un modérateur, c.-à-d. celui qui cherche à rassembler, à unifier. Il s’agit en réalité d’une forme de démocratisation de l’action pastorale de l’Église, d’une implication directe des laïcs dans la transmission du message évangélique. Ce courant semble avoir été minoritaire dans l’église québécoise, du moins dans la région de Montréal, et il n’aura duré qu’un temps, puisque, dès 2005, Réjean Poirier est nommé curé, avec toute l’autorité que comporte le statut (la cure des âmes), après une période de transition de trois ans. Il en fut ainsi dans le tout le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Cette innovation, dit-on, n’était pas conforme aux dispositions du droit canon.

- Au jour le jour, novembre 2014

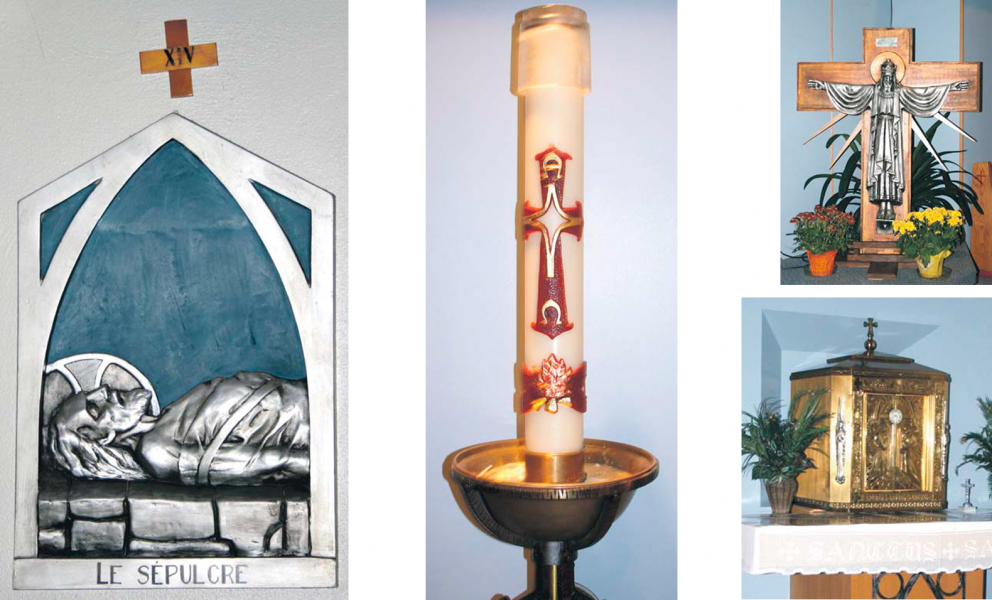

La fermeture de l’église du Christ-Roi (Partie 3)

La paroisse est donc bien en place, il reste maintenant à la faire vibrer. Dès le départ, elle devient le carrefour de plusieurs organismes qui établissent leur résidence dans le sous-sol ou la sacristie de l’église. C’est le cas du Cercle d’économie domestique, de l’AFEAS, de l’Âge d’or, des Dames de Sainte-Anne, de la Ligue du Sacré-Coeur, des Chevaliers de Colomb, du mouvement charismatique, du mouvement Cursilo, de l’Association Marie-Reine, des Alcooliques Anonymes, etc. L’église demeurera jusqu’à sa fermeture le lieu de rassemblement des nombreuses associations qui animeront la vie communautaire et religieuse du Christ-Roi.

Mais la paroisse devra faire face à des bouleversements considérables, car la modernité frappe à la porte de l’Église. Le concile Vatican II (1962-1965) va susciter beaucoup de changements, et la société elle-même, encore plus. La paroisse du Christ-Roi vivra donc les bouleversements de son Église et de son époque. Durant une bonne décennie, elle s’appuiera sur les traditions encore bien vivantes d’un catholicisme séculaire, mais elle devra par la suite composer avec les nouvelles orientations du concile Vatican II et les nouvelles attentes des paroissiens. La liturgie suivra l’air du temps. C’est le début d’un temps nouveau et des messes rythmées organisées par les jeunes, avec une chorale de jeunes. Malgré les adaptations parfois difficiles, la pratique religieuse demeure forte. Par exemple, en 1969, quinze ans après la fondation de la paroisse, on y célèbre encore six messes le dimanche (7 h, 8 h 30, 9 h 39, 10 h 30, 11 h 30 et 17 h).

Mais les réformes du concile continuent à se faire sentir dans les années 70 en laissant une plus grande place aux laïcs. Un Conseil de pastorale paroissiale (CPP) est créé. Composé d’une trentaine de personnes, il encadre un ensemble de fonctions qui, autrefois, étaient assumées par le curé et son vicaire. Par exemple, des bénévoles sont impliqués dans la communion, la préparation au baptême, la pastorale scolaire, l’animation des chants liturgiques, la décoration, la garderie d’enfants, la chorale, etc.

Ainsi, durant les deux premières décennies, la paroisse du Christ-Roi connaît un dynamisme impressionnant, une vie paroissiale intense et structurée. Mais elle commence aussi à ressentir, comme partout ailleurs au Québec, une diminution de la pratique religieuse. Cette période coïncide en gros avec la cure de Gérard Legrand qui se retire en 1976, après 22 années à la tête de la paroisse. Il y demeurera toutefois attaché comme vicaire jusqu’en 1986. Il passera donc 32 ans de sa vie religieuse dans la paroisse du Christ-Roi. Curé fondateur, il aura connu l’église traditionnelle où il était encore possible d’ouvrir une paroisse, d’y construire une église à la main et d’y rassembler la presque totalité des résidents et paroissiens. Il aura aussi été témoin des bouleversements qui ont secoué l’Église, désormais confrontée à un déclin de la pratique religieuse et à la marginalisation de la pensée religieuse.

Pas moins de sept curés ou modérateurs prendront la relève au cours des décennies suivantes, où diverses tentatives seront mises de l’avant pour raffermir la foi et la pratique des paroissiens (voir l’encadré sur la page suivante). Mais la tendance au déclin est puissante, particulièrement au Québec. Les paroisses ont peine à survivre. Commence alors une réorganisation en profondeur des limites paroissiales dans toutes les régions de la province. Les autorités diocésaines lancent une vaste opération de regroupement des paroisses. La Prairie en sortira partiellement gagnante. Une nouvelle paroisse est créée en 2004 et porte le nom de la première paroisse érigée dans la région, la Nativité de la Sainte-Vierge. Elle regroupe Christ-Roi, St-Philippe, Saint-Mathieu, Saint-Marc (Candiac). Le secrétariat de la nouvelle paroisse est situé à La Prairie, dans le presbytère qui voisine l’église de la Nativité. Mais cette réorganisation entraîne aussi la disparition de la paroisse du Christ-Roi.

Commence parallèlement une réflexion sur les églises et l’ensemble des bâtiments des paroisses. Le conseil de fabrique n’arrive plus à boucler son budget. Il doit réduire les dépenses. En 2014, les églises de Saint-Philippe, Saint-Mathieu et Christ-Roi sont cédées aux municipalités. Les terrains sont vendus (sauf au Christ-Roi) et les églises données. Le cas de Candiac est déjà réglé depuis longtemps puisque l’espace qui fait office de temple religieux est incorporé dans le Complexe Roméo. V.-Patenaude.

La cérémonie de fermeture de l’église du Christ-Roi a eu lieu le 23 novembre en présence de l’évêque du diocèse, monseigneur Lionel Gendron. Elle fut suivie le samedi suivant par une cérémonie d’accueil à l’église de La Nativité. Une page d’histoire venait d’être tournée. Une courte histoire, à peine soixante ans, mais qui résume des moments charnières de l’évolution de l’Église. Et les plus âgés pourront dire que la même génération a été témoin à la fois de la construction et de la fermeture de leur église paroissiale. Comme quoi les temps changent, et rapidement.

Sources :

Histoire de la paroisse du Christ-Roi publiée en 1999 à l’occasion du 45e anniversaire de fondation.

Notes documentaires de madame Claire Bernachez : histoire de l’Album souvenir de 1999, découpures de presse, résumés des différentes étapes de la vie paroissiale de 1954 à 2014, et autres textes. Ces documents complétaient l’entrevue que j’ai eue avec madame Bernachez, le lundi 9 juin 2014.

Entrevue avec Réjean Poirier, ancien curé de la nouvelle paroisse de La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie, le jeudi 30 octobre 2014.

- Au jour le jour, novembre 2014

La fermeture de l’église du Christ-Roi (Partie 2)

La nouvelle église sera située en un lieu central sur un terrain appartenant à la ville, à l’intersection des rues Lavoie et Rouillier, que la paroisse acquiert pour la somme symbolique de 1 $. Mais son architecture sera modeste, car la mode n’est plus aux temples gigantesques. Humble et pratique, l’église du Christ-Roi reflétera une tendance apparue autour des années trente, particulièrement dans les quartiers urbains. C’est ainsi qu’en quelques années, on passera de l’église triomphante à une salle-église, comportant deux paliers : le sous-sol servant de salle paroissiale et l’étage supérieur étant réservé au culte. C’est l’architecte Gérard Charbonneau qui est chargé de préparer les plans. Il propose un modèle inspiré des plans d’une église qu’il vient de construire à Joliette. Le curé Legrand refuse; il veut une église plus simple et moins coûteuse. Les travaux s’amorcent dès le printemps 1954.

À cette époque, environ 60 % des paroissiens travaillent dans les briqueteries. L’église doit donc être construite en briques. Malgré la forte demande des marchés extérieurs, le curé Legrand parvient à avoir suffisamment de briques pour son église, et à un bon prix. Il réussit également à susciter la générosité d’entrepreneurs et d’hommes de métier qui apporteront leur contribution bénévole à la construction de l’église. Ils seront nombreux à y travailler sous la direction du curé Legrand qui agira comme un véritable chef de chantier. C’est l’époque : l’autorité du curé est grande. Mais il est aussi près de ses paroissiens, car il n’hésite pas à prendre la pelle et le marteau, sans se départir de sa soutane noire comme c’était la coutume à l’époque. Une telle collaboration était encore possible dans les années cinquante. Dix ans plus tard, le climat avait complètement tourné.

Il faudra tout l’été et l’automne de 1954 pour terminer l’église. Le presbytère est construit la même année. La première messe est célébrée solennellement le 30 janvier 1955 même si les paroissiens doivent se contenter de chaises et qu’il manque encore quelques accessoires.

Le financement ne sera pas facile. La Caisse populaire de La Prairie n’a qu’une année d’existence ; elle n’a donc pas les épargnes nécessaires pour consentir un prêt. La fabrique se tourne alors vers la Caisse populaire de Montréal qui lui avance les 60 000 $. Comment rembourser une telle somme alors que les paroissiens gagnent des salaires modestes ? La dîme ne rapporte annuellement que 1,50 $ par famille et la quête dominicale, la Part de Dieu, ne dépasse pas 10 à 20 sous par foyer. Les recettes du dimanche suffisent à peine à payer l’électricité. C’est le curé Legrand qui encore une fois trouve la solution. Il fait appel à la générosité des bons amis qu’il a conservés dans les paroisses de Varennes, Boucherville et Chambly où il a oeuvré comme vicaire. La réponse ne se fait pas attendre : il reçoit des dons de 16 000 $ la première année et 11 000 $ la deuxième. À Noël 1956, l’église aura ses bancs grâce à de généreux donateurs.

- Au jour le jour, novembre 2014

Lancement du livre « Léocadia qui es-tu ? »

Madame Céline Tremblay, auteure, généalogiste et membre de la SHLM, a récemment publié un livre autobiographique, largement inspiré par ses travaux généalogiques entrepris à la SHLM au milieu des années 2000. Le lancement de cet ouvrage, intitulé « Léocadia qui es-tu ? », a eu lieu dans les locaux de la SHLM le 5 octobre dernier. Native de la côte de La Bataille, Madame Tremblay a voulu écrire ses souvenirs en pensant aux êtres chers de sa famille ainsi qu’à son cercle d’amis intimes. Le résultat : une oeuvre littéraire touchante qui fait réfléchir le lecteur sur les différents chemins offerts par la vie.

- Au jour le jour, novembre 2014

Inauguration de la croix de chemin du boulevard des Prairies

Il y a un peu plus de deux ans, un comité de sauvegarde a été mis sur pied par Madame Yolande Ste-Marie, membre de la SHLM et résidente de Brossard. Ce comité aura comme objectif de restaurer et de mettre en valeur la croix de chemin du boulevard des Prairies à Brossard qui était dans un état de décrépitude avancée. Après avoir recruté des architectes et d’autres citoyens, ce comité s’est lancé dans diverses recherches historiques et généalogiques afin de documenter l’architecture et les divers emplacements de cette croix datant des années 1850. Contactée par Madame Sainte-Marie, la SHLM facilitera les démarches de ce comité en lui donnant accès à ses divers fonds d’archives. En juin dernier, la nouvelle croix, construite à partir d’un don de la Société Goodfellow, sera érigée dans le rond-point du chemin des Prairies, en face de la maison Senécal ; son dernier lieu de résidence depuis l’aménagement de l’autoroute 30 en 1985. Un panneau d’interprétation a également été installé au pied de la nouvelle croix. Le 19 octobre, la nouvelle croix de chemin a été inaugurée et bénie lors d’une cérémonie officielle en présence de représentants de la municipalité de Brossard, des autorités ecclésiastiques des paroisses de La Résurrection de Brossard et de La Nativité de La Prairie (paroisse d’origine de la croix) et de descendants des familles pionnières du chemin des Prairies. Toutes nos félicitations à Madame Sainte-Marie et au comité de sauvegarde pour cette belle réalisation.