- Au jour le jour, avril 2015

Vente de livres usagés de la SHLM

Le printemps est finalement à nos portes, tout comme notre vente de livres usagés. Entre l’été 2014 et l’hiver 2015, nous avons emmagasiné des centaines de livres qui traitent de sujets très variés et dont le contenu saura vous captiver. À titre de membre de la SHLM, vous êtes conviés à la prévente qui aura lieu dans les locaux de la SHLM au 249, rue Sainte-Marie, le jeudi 30 avril, de 16 h à 19 h.

Si vous désirez prolonger le plaisir ou le partager avec vos parents et amis, la vente se poursuivra le vendredi 1er mai de 9 h à 21 h, le samedi 2 mai ainsi que le dimanche 3 mai de 9 h à 16 h. Une première cette année : Mme Barbara Kahle (auteure) et M. Georges Brossard (conférencier et entomologiste), seront sur place le samedi 2 mai entre 14 h et 16 h pour faire la promotion de la biographie intitulée « Georges Brossard : audace et démesure ».

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre !

Comité de la vente de livres usagés

- Au jour le jour, avril 2015

De la grande visite à la SHLM

Le conseil d’administration de la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie s’est réuni dans les locaux de la SHLM le 7 mars dernier. Durant cette réunion, les administrateurs, ainsi que le directeur général, ont pu planifier les deux événements les plus importants de l’année pour la Fédération soit le conseil de généalogie (qui aura lieu à Québec en mai) et la Semaine nationale de généalogie (21 au 28 novembre au niveau provincial).

Voici dans, l’ordre habituel, les membres du C.A. de la FQSG (2014-2015) et le siège social de leur Société de généalogie : M. Serge Lamoureux (trésorier, Victoriaville), M. Pierre Soucy (directeur général), M. Jean-Thomas Turcotte (administrateur, Sherbrooke), Mme Sylvie Adam (secrétaire, Sainte-Julie), M. Stéphane Tremblay (administrateur, La Prairie), M. Michel Banville (président, Québec), Mme Marie Royal (vice-présidente, Salaberry-de-Valleyfield), M. Jacques Gagnon (administrateur, Saguenay), M. Richard Masson (administrateur, Montréal) et M. Georges Mailloux (administrateur, La Pocatière)

- Au jour le jour, avril 2015

Table de concertation des Sociétés d’histoire de la Montérégie

Après quelques années d’inactivité, la Fédération Histoire Québec a décidé de remettre sur pied la table de concertation des sociétés membres provenant de la Montérégie. L’objectif de cette rencontre annuelle est de favoriser les échanges entre les organismes d’une même région et de stimuler l’organisation d’événements ou de projets communs (congrès, commémorations…).

Voici, dans l’ordre habituel, les participants de cette réunion qui s’est tenue au centre culturel de Beloeil le 21 mars dernier : M. Alain Côté (Beloeil/Mont-Saint-Hilaire), M. Guy Archambault (Saint-Denis-sur-Richelieu), Mme Marifrance Charette (directrice générale, FHQ), M. Bernard Guilbert (Saint-Bruno), Mme Anne-Marie Charuest (Beloeil/Mont-Saint-Hilaire), M. Stéphane Tremblay (La Prairie), M. Richard Pelletier (Saint-Basile-le-Grand), M. Onil Perrier (Saint-Denis-sur-Richelieu), M. Paul Racine (patrimoine) et M. Paul-Henri Hudon (Chambly)

- Au jour le jour, avril 2015

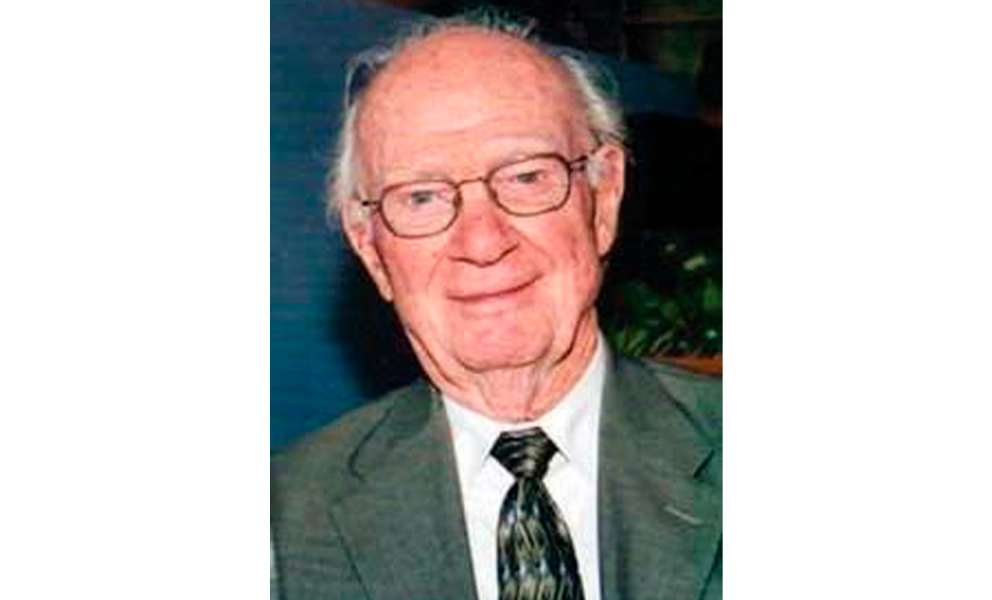

Donat Serres, portrait d’un citoyen impliqué

Le 20 janvier dernier, le nouveau maire de La Prairie nous ouvrait les portes de son bureau et nous accordait quelques heures de son temps afin de raconter les grandes étapes de sa vie et les points saillants de son cheminement politique. Laprairien d’origine, athlète, bénévole, conseiller municipal et maintenant maire ; voici le parcours d’un homme engagé et impliqué dans son milieu. Accompagnant cet article, avec la permission de l’intéressé, nous avons également inclus sa lignée paternelle.

ENFANCE ET ADOLESCENCE (1959 À 1977)

Fils d’Eugène Serre (vendeur chez Snyder automobile de Lachine et bénévole dans le sport amateur à La PrairieEugène Serre est le fondateur de l’ABAL (association de baseball amateur de La Prairie)) et de Rollande Babeu, Donat Serres a vu le jour à La Prairie en 1959 dans le quartier du Fort Neuf, sur la rue Sainte-Catherine. Il porte le même prénom que son grand-père paternel, le célèbre aubergiste du Vieux La Prairie, propriétaire de l’Hôtel Touriste situé sur la rue Sainte-Marie (immeuble qui hébergeait encore tout récemment le restaurant L’Ardoise Gourmande). Ses deux soeurs (Marie-Josée et Louise) naîtront par la suite, faisant ainsi de lui l’aîné des trois enfants du couple. Anecdote généalogique : Tout comme son lointain cousin Guy Serres, il est le seul de sa lignée à écrire son nom de famille avec un « s » à la fin.

Quelques mois après la naissance du jeune Donat, Eugène Serre déménagera sa famille dans le quartier de La Milice. C’est dans ce quartier que le jeune Donat vivra le reste de son enfance, de son adolescence et de sa vie adulte.

C’est en fréquentant l’école primaire Jean XXIII, à la fin de la décennie 1960, que le jeune Donat fera la rencontre d’Yvon Lemay qui deviendra plus tard le conjoint de Lucie F. Roussel, la future mairesse de La Prairie. Les deux compères ne se perdront pas de vue au secondaire, car ils vont fréquenter le collège Jean-de-la-Mennais durant les premiers pas de l’établissement comme école mixte privée (Donat Serres a obtenu son diplôme du collège JDLM en 1977).

Pendant son adolescence, Donat Serres pratiquera plusieurs sports, mais on se souvient plus particulièrement de lui pour son talent au baseball où il évoluait à la position de receveur. Son meilleur souvenir de cette époque remonte à 1976 lorsque son équipe de niveau bantam s’est rendue en finale du championnat provincial qui avait lieu à Gatineau cette année-là. Durant cette même année, il dénichera son premier emploi d’été avec la municipalité de La Prairie, où il occupera les fonctions de moniteur de terrain de jeu (animateur de camp de jour).

LE JEUNE ADULTE, L’HOMME D’AFFAIRES ET LE PÈRE DE FAMILLE

(1978 À 1999) Après avoir fréquenté le programme de sciences humaines du Cégep de Saint- Jean-sur-Richelieu, le jeune homme décide de tenter sa chance sur le marché du travail. Pendant quelques années, profitant de son physique athlétique, il travaillera dans le domaine de la sécurité.

En 1984, à l’âge de 25 ans, fortement influencé par la carrière de son oncle maternel, Paul Godin (propriétaire du journal l’Éveil), il fait le saut dans le milieu de la vente et deviendra conseiller publicitaire pour le magazine Habitabec (un an) et le journal Canada Français (près de cinq ans). En 1990, à l’aube de la trentaine, il est attiré par le métier d’agent immobilier, mais il décide plutôt de fonder sa propre compagnie, qui se spécialisera dans la vente de publireportages pour les Éditions Ma Maison.

C’est à cette époque qu’il fera la rencontre de sa conjointe, Francine Lauzon, alors responsable de la gestion des salons de coiffure des grands magasins La Baie et Sears de la région de Montréal. Deux enfants seront issus de cette union : Chloé et Nicolas, qui sont maintenant âgés de 22 et de 19 ans respectivement.

LA CARRIÈRE POLITIQUE (1999 À NOS JOURS)

Lors des élections municipales de La Prairie en 1999, la conjointe d’Yvon Lemay, Lucie F. Roussel, présente sa candidature comme conseillère municipale au sein de l’équipe de Jean-Eudes Gagnon dans le district électoral de La Milice. Comme il connaissait bien son conjoint, Yvon Lemay, et, étant lui-même « un gars de la place », il accepte de faire la tournée du district avec elle afin de la présenter à ses électeurs. La démarche portera ses fruits, car la candidate remportera les élections dans ce district.

Au début des années 2000, Donat Serres s’impliquera dans le conseil d’établissement de l’école Jean XXIII (son ancienne école primaire), maintenant fréquentée par ses enfants. Il y retrouvera Yvon Lemay, qui avait pris la même décision que lui, soit celle de vouloir s’impliquer dans le fonctionnement de l’école fréquentée par ses deux enfants, Constance et Antonin.

Lors des élections municipales de 2003, Donat Serres poursuivra son bénévolat politique en s’impliquant à nouveau dans la campagne de la conseillère Roussel qui sera réélue au sein de l’équipe du maire Guy Dupré.

En 2005, le gouvernement de la province de Québec instaure des élections municipales uniformisées (toutes les municipalités du Québec tiendront dorénavant leurs élections en même temps tous les quatre ans). Le maire Guy Dupré annonce alors son retrait de la vie politique et Lucie F. Roussel présentera sa candidature au poste de mairesse et mettra sur pied sa propre équipe politique. C’est ainsi qu’elle demandera à Donat Serres de joindre son équipe et de se présenter comme candidat dans le district de La Milice à sa place. Toute l’équipe de Lucie F. Roussel sera élue lors de ces élections et sera reportée au pouvoir lors des élections municipales de 2009.

Aux élections municipales de La Prairie en 2013, plusieurs candidats indépendants présenteront leurs candidatures contre les membres de l’équipe Roussel, sauf pour les postes de maire et de conseiller dans le district de La Milice où les candidats Roussel et Serres seront réélus par acclamation. Le soir du vote, c’est l’équipe Roussel qui l’emportera dans tous les districts de La Prairie, sauf dans celui de La Citière.

À la suite du décès accidentel de la mairesse Roussel en juillet 2014, le conseiller Serres prend une courte période de réflexion et décide de poser sa candidature au poste vacant de maire. Il démissionnera de son poste de conseiller le 19 septembre et sera élu maire de La Prairie par acclamation le 17 octobre.

Notre nouveau maire se dit très heureux de pouvoir poursuivre l’oeuvre de son amie et collègue pour les trois prochaines années. Laprairien d’origine et impliqué dans le milieu municipal bien avant sa carrière politique, il est très fier de la place occupée actuellement par La Prairie au sein de la MRC de Roussillon. À moyen et à long terme, il a l’intention de redonner un accès au fleuve aux citoyens, de développer les loisirs, de répondre aux demandes des organismes communautaires et d’harmoniser le développement économique du chemin de Saint-Jean et du boulevard Taschereau.

Concernant le site patrimonial déclaré, il aimerait que les vieilles familles ayant quitté le Vieux La Prairie puissent s’y retrouver grâce à un événement rassembleur. Il se rappelle l’énorme succès des Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste au début des années 1970 lorsque M. Yves Duclos, fondateur de la SHLM et alors propriétaire du restaurant au Vieux Fort, organisait une dégustation de bouillon maillé (soupe au doré ou à l’esturgeon). Notre maire souhaite que son voeu se réalise lors des festivités prévues pour le 350e anniversaire de fondation de La Prairie en 2017.

|

|

Date et lieu du mariage |

Parents de l’épouse |

|

Donat Serres |

|

|

|

Eugène Serre et Rollande Babeu |

16 juin 1958 Paroisse La Nativité-dela- Sainte-Vierge, La Prairie |

Conrad-Hercule Babeu et Marie-Clotilde Bouthillette |

|

Donat Serre et Mabel Perrier |

10 septembre 1924 Cathédrale Marie-Reine-du- Monde-et-Saint-Jacques, Montréal |

Samuel Perrier et Eugénie Molleur |

|

Ludger Serre et Fridoline Poissant |

23 février 1886 Saint-Édouard (Comté de Napierville) |

Laurent Poissant et Cécile Lestage |

|

Alexis Serre et Lucie Trudeau |

3 novembre 1857 Saint-Philippe |

Jean-Baptiste Trudeau et Marie Gagné |

|

François Serre et Henriette Patenaude |

7 janvier 1834 Saint-Édouard (Comté de Napierville) |

Toussaint Patenaude et Marguerite Patenaude |

|

Denis Serre et Charlotte Crevier |

23 juillet 1798 Paroisse Saint-Laurent (Montréal) |

Luc Crevier et Charlotte Beaulieu dit Montpellier |

|

Jean-Baptiste Serre et Marie-Madeleine Ferté dit Sylvestre |

16 janvier 1769 Paroisse Saint-Laurent (Montréal) |

François Ferté dit Sylvestre et Marie-Catherine Tessier |

|

Denis Serre dit Saint-Jean et Marie-Véronique Morisseau dit Boismorel |

21 février 1735 Repentigny |

Pierre Morisseau dit Boismorel et Marie-Catherine Caillonneau |

|

André Serre dit Saint-Jean et Marie-Anne Boilard |

3 mai 1706 Québec |

Jean-Baptiste Boilard et Jeanne Maranda |

|

Jean Serre et Marie Lamadeleine |

Circa 1680 France |

? |

- Au jour le jour, mars 2015

Fruits, légumes et céréales

Depuis la construction en 1862 du marché couvert situé à l’angle des rues Saint-Georges et Sainte-Marie, l’espace commercial situé au rez-de-chaussée avait toujours été réservé exclusivement aux étals des bouchers. Les cultivateurs de La Prairie qui désiraient vendre leurs produits n’avaient d’autres choix que de circuler dans les rues du village ou encore de se rendre au Marché Bonsecours, ou encore au Marché Atwater.

En septembre 1929, une requête présentée au conseil municipal par M. Joseph Jubinville et signée par environ deux cents intéressés se lit comme suit :

« Un grand nombre de citoyens de Laprairie demandent l’abolition de la taxe imposée aux cultivateurs de cette paroisse pour la vente de leurs produits en cette ville passant dans nos rues.

Cette abolition favoriserait l’acheteur, car les cultivateurs n’ayant rien à payer viendraient en plus grand nombre et vendraient à meilleur compte.

Il serait fort avantageux que les cultivateurs aient une place au Marché [le marché couvert], où ils pourraient à certains jours de la semaine venir vendre leurs marchandises comme cela se pratique partout ailleurs. »

La réponse du conseil municipal fut plutôt laconique : à partir du 1er novembre 1929, la taxe pour la vente de légumes, de céréales et de fruits dans les rues sera de 2,00 $ pour une période de six mois. Il faudra attendre l’ouverture du Marché des maraîchers sur le chemin de Saint-Jean durant la décennie 1970 pour que les cultivateurs aient accès à un point de vente à La Prairie.

- Au jour le jour, mars 2015

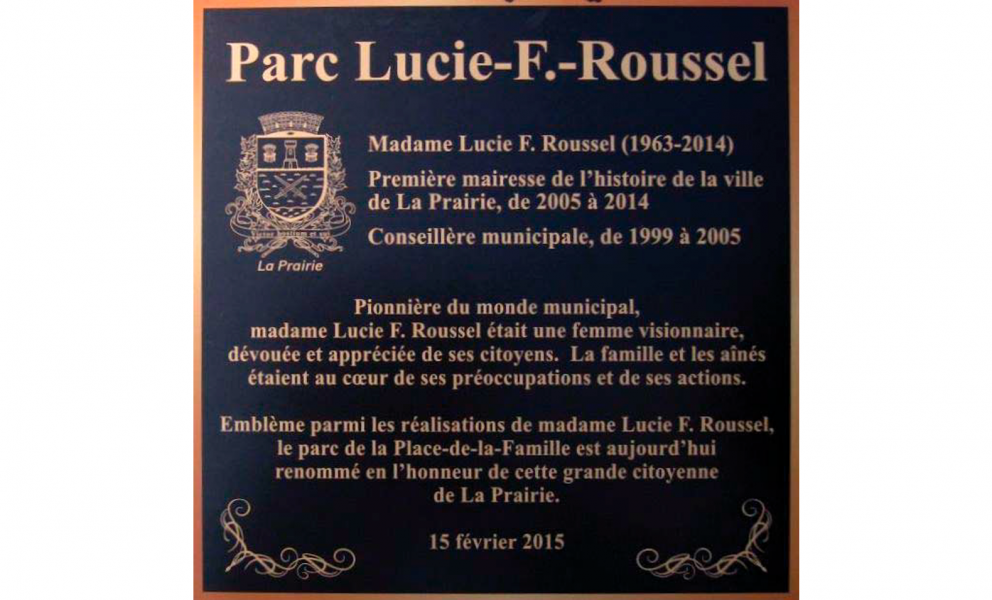

Le parc Lucie-F.-Roussel

Le dimanche 15 février dernier, une cinquantaine d’invités ont bravé un vent glacial pour assister au dévoilement officiel de trois panneaux officialisant le changement de nom du parc de la Place-de-la- Famille pour celui de parc Lucie-F.-Roussel. On se souviendra que madame Roussel, qui fut la première femme à être élue à la mairie de La Prairie, est décédée prématurément en juillet 2014. Sensible aux besoins des jeunes familles, alors qu’elle était conseillère municipale, madame Roussel avait investi beaucoup d’énergie dans le projet de construction du parc de la Place-de-la-Famille. Il était donc tout à fait de circonstance de lui rendre hommage en donnant son nom à ce parc.

- Au jour le jour, mars 2015

Un passeport pour la Nouvelle-Angleterre

Une relation détaillée et documentée d’un voyage à Albany en mars 1729

En 1729, Charles Lemoyne, baron de Longueuil et gouverneur de la ville de Montréal et de ses dépendances, accorde à René Bourassa et à ses deux compagnons une autorisation pour se rendre en Nouvelle-Angleterre afin d’y porter des lettres. La permission est enregistrée au greffe de la ville, le 27 mars 1729.

L’équipage dispose de deux mois pour s’acquitter de sa tâche. Il peut apporter les vivres et provisions nécessaires à sa subsistance durant sa route mais rien d’autre. Il lui est interdit de faire tout commerce directement ou indirectement de même que de transporter toute pelleterie ou autre marchandise prohibée, de rapporter toute étoffe ou marchandise étrangère, tel que le stipule le règlement du roi.

LA PROCÉDURE

À cette époque, les voyages en colonies anglaises sans permis étaient illégaux. Une déclaration royale en date du 22 mai 1724 encadrait l’émission des passeports et précisait la procédure à suivre par les voyageurs autorisés.

Avant le départ, le passeport doit être visé par l’intendant de la ville et enregistré au greffe. De plus, Bourassa doit procéder à la déclaration écrite de la quantité des effets et provisions apportés et la faire vérifier par les juges de la ville qui de plus feront une inspection de l’équipage et en dresseront un procès-verbal.

L’équipage doit passer par le fort Chambly et présenter le passeport, ainsi que la déclaration faite au greffe et le procès-verbal dressé par les juges, au commandant ou, en son absence, à l’officier responsable. Le commandant vérifie le tout et appose son certificat au bas du passeport. La même procédure s’applique à l’aller comme au retour.

À son retour à Montréal, Bourassa devra non seulement présenter son passeport visé par le commandant du fort Chambly, sa déclaration faite au greffe et le procès-verbal dressé par les juges, mais de plus, fournir aux juges de la ville le nom des sujets français rencontrés par l’équipage lors de l’aller, du retour et du séjour à destination.

L’ÉQUIPAGE DE BOURASSA

Le passeport émis à René Bourassa mentionne les noms des deux compagnons, à savoir, L’Ange Lafontaine (L’Ange Guérin dit Lafontaine) et Baptiste Leber. Ce dernier se nomme plutôt François Leber, car il est correctement identifié dans la déclaration de Bourassa au greffier de Montréal, au retour de l’expédition.

D’ailleurs, il n’existe pas de Baptiste Leber dans la région en âge d’accomplir pareil voyage à cette époque. Les trois membres de l’équipage sont de Laprairie. René Bourassa, âgé d’environ 40 ans, est le fils de François Bourassa et de Marie Leber, qui est aussi la tante de son compagnon François Leber, âgé de 22 ans. Bourassa et Leber sont donc cousins. Lafontaine, 28 ans, est un ami de Leber et son futur beau-frère. Enfin le jeune Leber est le fils de nul autre que François Leber, le capitaine de milice de Laprairie.

Bourassa, le chef d’équipe, connaissait bien le chemin de Laprairie à Orange parce qu’il pratiquait déjà le commerce illicite des fourrures avec ce comptoir de traite. D’ailleurs, il avait déjà été arrêté à ce sujet en 1722 et condamné à payer une amende de 500 livres.

Pour leur part, Leber et Lafontaine avaient déjà accompli le trajet vers Orange en janvier de la même année, en compagnie de Joseph Saleur, bourgeois de Québec et voyageur, à la suite d’une permission accordée par le gouverneur Charles de Beauharnois.

Les trois membres de l’équipage connaissaient bien le trajet parce qu’ils n’en étaient pas à leur première excursion à Orange. Ils avaient aussi de bonnes références : des liens de parenté avec le capitaine de milice de Laprairie.

LE DÉROULEMENT DU VOYAGE

Le passeport, enregistré au greffe le 27 mars 1729, accorde 2 mois à l’équipe pour accomplir sa mission. Bourassa effectue sa déclaration par écrit le 28 et le départ a lieu le lendemain 29 mars, à Montréal. Le 31 mars, Pierre Raimbault, lieutenant général de police, de passage à Laprairie pour une enquête, procède à l’inspection du matériel chargé sur trois traînes de clisses. La vérification est faite à La Fourche chez le capitaine de milice de la côte, François Leber. Rappelons que ce dernier est l’oncle de René Bourassa, le père de François Leber et le futur beau-père de L’Ange Guérin dit Lafontaine. Nous sommes presque en famille !

Le commandant du fort Chambly exerce son contrôle le 1er avril.

La destination des lettres, non mentionnée dans le passeport, est en réalité Orange, dans la province de New-York. La ville est citée par Bourassa dans sa déclaration au retour. Le passeport ni aucun autre document connexe ne mentionnent l’objet des lettres, ni le destinataire.

LES VIVRES ET LE MATÉRIEL DE L’ÉQUIPAGE

Dans sa déclaration au greffe, Bourassa énumère les vivres et le matériel qu’il transporte avec son équipe.

Les vivres : 62 livres ¾ de biscuits, 31 livres ¼ de lard, ½ minot de pois, 6 pots et roquilles d’eau-de-vie, 1 quartier de veau, 4 livres de gomme, 1 paquet de racines, 3 pieds de tabac à fumer.

Le matériel : 9 pierres à fusil, 2 batte-feu, 1 tire-bourre, 1 fourreau de fusil, 8 balles, 3 paires de raquettes, 3 traînes de clisses, 1 prélat, 30 brasses de lignes de banc, 2 livres ½ de peaux de chevreuil pour faire des souliers.

La description des vivres donne une bonne idée du menu des voyageurs ; il faut ici comprendre par « paquet de racines » certains légumes provenant d’un potager.

Il est à noter que, parmi le matériel, on trouve des traînes de clisses, c’est-à-dire des traînes faites de minces lamelles de bois et servant à tirer le matériel sur la neige en marchant en raquettes. Les batte-feu sont des allume-feu rudimentaires. Le tire-bourre est un appareil de métal qui, placé au bout d’une baguette, sert à dégager la bourre du canon du fusil, ou encore à le nettoyer, ou à retirer une balle. Le prélat est une toile imperméabilisée utilisée pour recouvrir le matériel. Les lignes de banc sont des cordes ou cordages pour attacher l’équipement ou les marchandises.

Les peaux de chevreuil servent à confectionner des souliers adaptés aux raquettes, au fur et à mesure des besoins. Cette mention dans la déclaration écrite de Bourassa vise à préciser l’usage prévu des peaux, sachant bien que le passeport accordé prohibait tout commerce de pelleteries.

Le 7 mai, le commandant du fort Chambly exerce le contrôle prescrit au retour des voyageurs. Le voyage aller et retour de Chambly à Orange, du 1er avril au 7 mai, a donc duré 37 jours, soit 5 semaines et 2 jours.

Enfin le 11 mai, Bourassa fait sa déclaration au greffe de Montréal et termine sa mission. Les trois déclarent avoir vu à Orange un français qui y aurait conduit Mlle Rolings, l’automne précédent. Madame Rolings était une Anglaise qui s’était enfuie à Orange avec l’aide d’un Français, Étienne Laporte, accusé de voyage illégal en Nouvelle-Angleterre.

Comme toute histoire qui finit bien, le voyage de Bourassa, Leber et Lafontaine se termine par un mariage, celui de L’ange Guérin dit Lafontaine avec Marie-Anne Leber, la soeur de son compagnon François, le 15 mai 1729, soit 4 jours après le retour d’Orange. Et ils eurent 15 enfants…

Note: L’orthographe de Laprairie est celle rencontrée dans le document et celle en usage à l’époque.

Sources

Archives nationales du Canada, C15885

Centre d’archives de Montréal de BAnQ, Fonds juridiction royale de Montréal, Dossier 1, Document 3557

Centre d’archives de Montréal de BAnQ, Fonds juridiction royale de Montréal, Dossier 1, Document 3519

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/

Déclaration du Roi au sujet des Voyages qui se font de Canada en la Nouvelle-Angleterre, du 22e mai 1724, in Ordonnances royaux, déclarations et Arrêts du Conseil d’État du Roi concernant le Canada, Québec 1854.

Dictionnaire généalogique du Québec ancien, des origines à 1765, Bertrand Desjardins, PRDH, Gaëtan Morin éditeur, version 2002

Dictionnaire biographique du Canada, http://www.biographi.ca/fr/

History of the County of Albany, 1609-1886, New-York, 1886

Parc Canada www.pc.gc.ca, Lieux historiques nationaux

Voyage du Sr Franquet de Québec aux trois rivières……, Canada 1752

- Au jour le jour, mars 2015

Rappels importants

L’assemblée générale annuelle des membres de la SHLM aura lieu au Théâtre du Vieux-Marché situé au 247, rue Sainte-Marie, à La Prairie, le mardi 17 mars 2015 à 19 h 30. Deux postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle ayant renouvelé leur cotisation pour l’année 2015 pourront assister à la réunion.

La période de renouvellement achève. En plus de vous permettre d’assister à l’assemblée générale annuelle, votre adhésion à la SHLM vous donne gratuitement accès à notre centre de recherche ainsi qu’à nos conférences régulières. Votre soutien nous permettra aussi de réaliser plusieurs projets à caractères généalogiques, historiques ou patrimoniaux conformément aux objectifs de notre mission.

- Au jour le jour, février 2015

Nouveaux membres

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres.

Grégoire Lavoie

Roger Adler

Monique Dorion-Beauchamp

Richard Beauchamp

Pierre-Émile Brodeur

Lise Brossard

Ginette Cloutier

Robert Demers

Murielle Dubois

Léo Laberge

Denise Lussier

Ginette L. Martin

Lucien Martin

Manon Thibert

Pierre Lécuyer

- Au jour le jour, février 2015

Décès de M. Gilles Lussier

Le 7 janvier dernier est décédé à l’âge de 90 ans Monsieur Gilles Lussier. Il laisse dans le deuil Madame Jeannine Surprenant, son épouse bien-aimée depuis 64 ans, ses trois enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Originaire de La Prairie, M. Lussier était membre de la Société d’histoire depuis plusieurs décennies. Il possédait une excellente mémoire et aimait partager ses souvenirs avec les membres de la SHLM. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille.