- Au jour le jour, septembre 2014

Conférences SHLM 2014-2015

Cette année, la SHLM présente un conférencier vedette, l’historien M. Marcel Tessier. Toutes les informations sur cette conférence sont disponibles ci-bas. Les conférences régulières se donnent à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Toutes les conférences débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5$ pour les non membres (sauf indiqué). Informations au 450 659-1393

16 septembre 2014

Par M. Louis Lemoine

Une chicane de curés au XVIIIe siècle.

Entre 1720 et 1725, les relations entre le sulpicien Joseph Isambart, curé dans la paroisse de Saint-Antoine-de-Pade de Longueuil et Paul-Armand Ulric, curé de la paroisse La Prairie-de-la-Madeleine s’enveniment au sujet d’un petit territoire, le Mouillepied, situé à la limite commune de leur paroisse respective où résident une dizaine de paroissiens. On verra que nombre de personnes de tous les milieux sociaux se mêleront de l’affaire…

21 octobre 2014

Par M. Réal Fortin

Louise de Ramezay et son moulin

Louise de Ramezay fait partie d’une famille prestigieuse qui a participé aux événements les plus dramatiques de notre histoire. Malgré les diverses péripéties qui se déroulent au moulin à scie familial (meurtre d’un esclave noir, procès, bris successifs) situé sur la rivière des Hurons, il semble que cette entreprise lucrative marque l’enfance de Louise. C’est donc tout naturellement qu’elle en prend la direction. Jusqu’à sa mort à l’âge de 71 ans, cette femme célibataire dirigera sa scierie avec obstination malgré les nombreux obstacles.

4 novembre 2014

Par M. Marcel Tessier

Les traditions de Noël en Nouvelle-France

Cette conférence concerne l’origine de la fête de Noël et tout ce qui l’entoure : le personnage de Saint Nicolas, ancêtre du Père Noël, l’avent, la coutume du réveillon de Noël, le sapin et ses décorations, le petit Jésus et le père Noël, la crèche, les cadeaux, les préparatifs pour le festin du réveillon, les bas de Noël, la messe de minuit… Exceptionnellement, le prix d’entrée de cette conférence sera de 10 $ pour tous et aura lieu au Complexe Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

20 janvier 2015

Par M. Jean Joly

Traite des fourrures et contrebande

La traite des fourrures constituait la base de l’économie de la colonie française en Amérique. Les diverses compagnies qui se sont succédé jouissaient d’un précieux monopole et de plusieurs autres privilèges qu’elles entendaient bien protéger. Le conférencier expliquera pourquoi les contrebandiers bravaient les mesures dissuasives sévères décrétées par les autorités à partir des données recueillies au cours de sa récente recherche, incluant divers documents d’archives du régime français. M. Joly est membre de la SHLM.

17 février 2015

Par M. Patrick Salin

Typologie des fortifications en Nouvelle-France

M. Salin a mis au point une typologie qui permet de présenter de manière simple et exhaustive tous les types de constructions réalisés par la France en Amérique du Nord et ayant servi comme postes, missions ou forts. On retrouve de nos jours des vestiges d’époque de ces établissements sur des sites parfois très reculés de son empire nord-américain. Tous placés sur des lieux d’importance stratégique pour l’époque, plusieurs de ces sites accueillent maintenant des villes nord-américaines de tailles variables.

21 avril 2015

Par M. Gaétan Bourdages

Le clergé de La Prairie de 1700 à 1900

Pendant près de trois siècles, le clergé a joué ici un rôle primordial tant au plan de l’évangélisation, du culte, de l’éducation, des soins de santé et de la prise en charge des orphelins et des aînés. Cette conférence propose un regard neutre sur la composition, la formation, les attitudes et les réalisations du clergé de La Prairie durant la période qui s’étend de la fin du 17e siècle jusqu’au début du 20e siècle. M. Bourdages est membre de la SHLM.

- Au jour le jour, septembre 2014

Hommage à Madame Lucie F. Roussel

–Mairesse de La Prairie de 2005 à 2014 –

Madame Lucie F. Roussel est décédée prématurément le 20 juillet dernier à son chalet de Stratford dans les Cantons de l’Est. Sa disparition soudaine a semé la consternation au sein du conseil municipal ainsi que parmi les employés de la ville et chez l’ensemble des citoyens. Conseillère municipale de 1999 jusqu’en 2005, année de son élection à la mairie, Mme Roussel avait de nombreux amis et elle était appréciée d’un très grand nombre d’électeurs.

Malgré la terrible épreuve de la mort subite de son époux il y a quelques années, un deuil qui avait sérieusement affecté sa santé, Mme Roussel était demeurée fidèle au poste. À travers toutes ces années, elle s’était montrée accueillante, généreuse, dynamique et constamment préoccupée par l’état de « sa ville ».

Lors des élections provinciales de septembre 2012, notre mairesse s’était portée candidate pour le comté de La Prairie sous la bannière du parti libéral de Jean Charest. Or, elle perdit ses élections aux mains de Stéphane Le Bouyonnec de la Coalition avenir Québec. Pourtant, tous savaient qu’elle était une candidate de choix et qu’elle possédait l’expérience et la compétence nécessaires pour occuper le poste de député. Nous devions apprendre par la suite que sa défaite était due en partie au fait que de nombreux citoyens et citoyennes de La Prairie lui avaient avoué avoir voté pour un autre candidat au poste de député parce qu’ils souhaitaient ardemment conserver leur mairesse. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été réélue par acclamation à la mairie lors des élections municipales du 3 novembre 2013. Cela ne démontre-t-il pas que nous ne savons pas toujours combien nous sommes aimés ?

Visiblement sensible à l’importance de la mise en valeur du Vieux La Prairie et à la conservation du patrimoine bâti, la mairesse de La Prairie a toujours prêté une oreille attentive aux demandes des membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Notre mairesse savait écouter.

Citons à preuve :

• l’enfouissement des fils dans les rues du site patrimonial déclaré ;

• l’inauguration en septembre 2013 et à la suite d’années d’efforts, du Musée d’archéologie de Roussillon situé rue Saint-Ignace, dans l’ancien édifice du Bureau d’enregistrement du comté ;

• l’adoption du règlement 1344-M visant la protection de 42 bâtiments à valeur patrimoniale situés à l’extérieur du site patrimonial déclaré du Vieux-La Prairie, règlement fondé sur les recommandations du macro-inventaire dressé par l’architecte Michel Létourneau ;

• le maintien de la subvention annuelle accordée à la SHLM, une aide financière sans laquelle notre organisme ne saurait survivre décemment et qui nous permet de poursuivre notre mission de recherche, de protection du patrimoine et de diffusion auprès de la population.

Personnellement, nous avons particulièrement été touchés par sa participation assidue au souper annuel de la Société d’histoire et surtout par sa présence, en octobre 2013, au lancement du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière ».

Madame Roussel n’était pas qu’une partenaire, elle était une véritable amie de la SHLM et son départ nous attriste profondément. Nous sommes persuadés que la personne qui occupera sous peu le poste de maire ou de mairesse de La Prairie saura tisser avec la Société d’histoire les mêmes liens de confiance, d’écoute et d’amitié.

- Au jour le jour, septembre 2014

Le défi de la continuité

Depuis maintenant plusieurs millions d’années, M. Gaétan Bourdages a été l’homme derrière Au jour le jour. Tel Atlas, il a tenu notre bulletin à bout de bras en écrivant la plupart des contenus et en coordonnant toutes les étapes de la production. Ce fût un travail titanesque qu’il a mené à bien jusqu’à la dernière édition d’avant l’été.

Avec toute l’innocence qui caractérise mon jeune âge, j’ai pris la relève de M. Bourdages avec la mission de poursuivre son oeuvre et en espérant faire presque aussi bien. Je ne suis pas totalement étranger à cette publication : j’en fais le design depuis septembre 2008. Je souhaite qu’on me laisse bien quelques temps pour m’ajuster au rôle de coordinateur de ce bulletin, mais n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bons ou mauvais.

J’ai la chance d’être appuyé par Stéfanie Guérin à la révision linguistique, qui maîtrise parfaitement notre langue malgré son très très jeune âge, et ce même si elle n’a pas fait son cours classique…

Mon implication, autant dans le bulletin que dans le conseil d’administration de la SHLM, a toujours trouvé sa motivation dans la volonté de diffuser notre histoire au plus grand nombre. Vos textes, vos idées et vos suggestions sont les bienvenus.

- Au jour le jour, juin 2014

Guides étudiants et exposition

Grâce à une généreuse subvention de l’organisme « Emplois d’été Canada », la SHLM a récemment procédé à l’emploi de trois guides étudiants pour l’été 2014. Ces guides sont, Camille Amyot, Marianne Bissonnette et Alexandre Boivin. L’essentiel de leur travail consistera à accueillir les visiteurs et à les guider à la fois dans notre exposition estivale sur « La grande histoire du petit cheval de bois » par Denis Gauthier ou encore à leur proposer une visite commentée du site patrimonial protégé (arrondissement historique).

Inauguration de l’exposition

Le samedi 14 juin 2014 à 10 h au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Pour renseignements : 450-659-1393

- Au jour le jour, juin 2014

Fédération québécoise des Sociétés de généalogie

Lors du conseil de généalogie organisé par la FQSG (Fédération québécoise des Sociétés de généalogie) à Sherbrooke le 3 mai dernier, M. Jean L’Heureux, un ancien président de la SHLM, a reçu le prix Renaud-Brochu pour l’excellence de son bénévolat en généalogie au sein de notre organisme. Toutes nos félicitations à M. L’Heureux! Au cours de ce même conseil de généalogie, M. Stéphane Tremblay, l’actuel président de la SHLM a été élu par acclamation au poste d’administrateur du conseil d’administration de la FQSG.

- Au jour le jour, juin 2014

Vente annuelle de livres usagés

Au cours du week-end des 1er, 2, 3 et 4 mai dernier, la SHLM tenait, dans ses locaux du 249, rue Sainte-Marie, sa vente annuelle de livres usagés. L’événement a encore une fois connu un immense succès et l’objectif de vendre plus de 3 500 livres a été atteint. Nos plus sincères remerciements aux nombreux bénévoles du comité de la vente de livres pour les sept mois de travaux préparatoires et la tenue de la vente durant quatre jours.

- Au jour le jour, juin 2014

Mathieu Faye et Marguerite Françoise Moreau, pionniers de La Prairie

Le 30 septembre 1670 à Montréal, on assiste à la cérémonie nuptiale unissant Mathieu Faye « dit la fayette habitant de laprerie de La Magdelaine fils de feu Claude (mot rayé) Faye et de Marie Sulier Ses pere et Mere de La Paroisse et du Bourg de St Jean Evesché de Clermont en Auvergne » et Marguerite Françoise « Maureaux fille de feu François Maureaux et de FrançoiSe Gardien Ses pere et Mere de La paroisse de St Sulpice au faulbourg St Germain Les Paris ».Ancestry.ca : acte de mariage entre Mathieu Faye dit la fayette et Marguerite Françoise Maureaux.

D’après le généalogiste Michel Langlois, Mathieu Faye « est le Lafayette de la compagnie du capitaine La Varenne » du Régiment de Carignan-Salières arrivé à Québec « le 12 septembre 1665 (à) bord du navire le Saint-Sébastien ».LANGLOIS, Michel. Carignan-Salière 1665-1668. Drummondville, La Maison des ancêtres inc., 2004, p. 326-327. Plus loin : Faye « s’établit à Laprairie où le 8 juin 1672 les Jésuites lui concèdent deux terres de deux arpents de front par vingt-cinq arpents de profondeur ».Ibidem, p. 326. Mathieu Faye « est fait prisonnier par les Iroquois avec sa femme, le 4 septembre 1690 et amené en captivité ». Le couple revient en 1693Ibidem, p. 326-327. , mais Mathieu Faye et son fils André sont tués par les Iroquois et inhumés le 29 août 1695 à La PrairieAncestry.ca : acte de sépulture de « mathieu faye »..

Pour comprendre les dangers que vivaient les colons, je vous propose cet extrait du livre sur la bataille de La Prairie :

« Imprévisibles et rusés, les Autochtones sont d’habiles et féroces guerriers. En plus d’être des espions efficaces, ils excellent dans l’escarmouche et les combats rapprochés. On fait régulièrement appel à leur connaissance des forêts et des cours d’eau pour servir de guides. Le succès de la plupart des expéditions repose sur leur collaboration et sur leur connaissance du continent ».BOURDAGES, Gaétan, Jean JOLY et Stéphane TREMBLAY. 1691 La bataille de La Prairie. Montréal, Éditions Histoire Québec, 2009, p. 33.

L’auteur Yves Landry nous informe que Marguerite Françoise Moreau est une « Fille du roy », « née vers 1655. Arrivée en 1670 ». Devenue veuve en 1695, elle se marie de nouveau. En effet, le 21 novembre 1696 à La Prairie, on assiste à la cérémonie unissant « Jean Le fort dit La prairie » et Françoise Moreau, « Veufve de mathieu La fayette de cette paroisse ».Ancestry.ca : acte de mariage entre Jean Le fort dit Laprairie et Françoise Moreau. Un seul garçon serait issu de cette seconde union.

À l’instar des femmes de son époque, Marguerite Françoise Moreau donne naissance à plusieurs enfants. D’après les généalogistes René JettéJETTÉ, René et le PRDH. Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 415. , Yves LandryLANDRY, Yves. Orphelines en France pionnières au Canada. Les Filles du roi au XVIIe siècle. Montréal, Leméac, 1992, p. 350. et Michel LangloisLANGLOIS, Michel. Carignan-Salière 1665-1668. Drummondville, La Maison des ancêtres inc., 2004, p. 326. , le couple Faye-Moreau aurait eu 10 enfants, mais, d’après le Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal (PRDH), il semble bien que le couple ait plutôt eu onze enfantsFiche du PRDH sur genealogie.umontreal.ca . Après quelques vérifications, nous devions effectivement ajouter un enfant à ce couple. La preuve : l’acte de mariage entre Jean Baptiste Bondy, « Marchand Bourgeois », et « Marie anne Lafayette agée de Cinquante neuf ans fille de mathieu faye dit lafayette et de Marguerite moreau Ses pere et mere de la paroisse de laprairie de la madelene » signé le 16 septembre 1750 à MontréalAncestry.ca : acte de mariage entre Jean Baptiste Bondy et Marie Anne Lafayette. . D’après l’âge mentionné dans l’acte, Marie Anne serait née vers 1691.

LES AUTRES ENFANTS DU COUPLE

À la lumière des données disponibles au moment d’écrire ces lignes, voici la liste des autres enfants du couple Faye-Moreau :

Tout d’abord, Anne « Faie dit Lafaiette » (dans la marge), fille de Mathieu Faie dit Lafaiette et de Marguerite Moreau, baptisée à La Prairie le 22 septembre 1672. Parrain : Claude Caron. Marraine : Anne Le BerAncestry.ca : acte de baptême (latin) d’Anne Faie dit Lafaiette. Vérification complémentaire : PRDH. .

Ensuite, Marguerite, fille de « matheo faie vulguo lafaiette … et margarita moreau », baptisée à La Prairie le 21 mars 1674. Parrain : Julien Averty, fils de Julien Averty. Marraine : Marguerite Tenard, épouse de Charles BoyerAncestry.ca : acte de baptême (latin) de Marguerite Faie dit Lafaiette. Vérification complémentaire : PRDH. . Marguerite Faye, « fille de Mathieu Faye dit Lafayette et de Marguerite Moreau » épouse Joseph Bénard (René et Marie Sédilot) le 25 octobre 1689 à La Prairie, en présence de « Mr de St Martin Notaire a Ville Marie »Ancestry.ca : acte de mariage entre Joseph Bénard et Marguerite Faye. .C’est à Boucherville, le 16 juin 1721, qu’a lieu la cérémonie funéraire de Marguerite Faye, « femme de joseph benar dit Carignan habitant de boucherville decedée le jour precedent ». Témoins : « gilles papin et frere loüis maistre d’ecole souSSignés »Ancestry.ca : acte de sépulture de Marguerite Faye. .

Suivie de Marie « Faie dit Lafaiette », fille de Mathieu Faie dit Lafaiette et de Marguerite Moreau, baptisée au même endroit le 26 mars 1676. Note : enfant ondoyé à la naissance par Julien Averty filsAncestry.ca : acte de baptême (latin) de Marie Faie dit Lafaiette. Vérification complémentaire : PRDH. . Marie, « fille de Mathieu Faye dit la Fayete et de Marguerite Moreau », se marie le même jour (25 octobre 1689) et au même endroit que sa soeur Marguerite. Elle épouse « Pierre Bordeau »Ancestry.ca : acte de mariage entre Pierre Bordeau et Marie Faye. . Parmi les signataires de l’acte : le sieur « LeGardeur de beauvais ».

Un fils est baptisé à La Prairie le 16 juillet 1678. Il s’agit d’André « Faie », fils de Mathieu Faie et de Marguerite Moreau. Parrain : André Foran. Marraine : Catherine CiquanAncestry.ca : acte de baptême (latin) d’André Faie. Vérification complémentaire : PRDH. . Malheureusement, ce fils est inhumé le même jour que son père, soit le 29 août 1695 à La Prairie : « Mathieu faye aagéé denviron 48 ans et Son fils Andre … ont esté tués par les Iroquois »Ancestry.ca : acte de sépulture de Mathieu et d’André Faye. .

Un autre fils naît. Il est baptisé à La Prairie le 17 septembre 1680. Il s’agit de « Jean Faie », fils de Mathieu Faie et de Marguerite Moreau. Parrain : Jean BouteillierAncestry.ca : acte de baptême (latin) de Jean Faie. Vérification complémentaire : PRDH. . Ce second fils « de Mathieu faye » meurt très jeune et est inhumé à La Prairie le 30 septembre 1684, « aagé de 4 ans »Ancestry.ca : acte de sépulture de Jean Faye. .

Le 5 janvier 1683 à La Prairie, on assiste au baptême de Marie Angélique Faye, « fille de Mathieu faye et de Marguerite Moreau ». Parrain : Claude Faye. Marraine : Marguerite GuiteauAncestry.ca : acte de baptême de Marie Angélique Faye. . Le 20 avril 1705 à La Prairie, Angélique Faye, « fille de Mathieu Faye et de Marguerite Moreau », épouse Pierre Roy (Pierre et Catherine Ducharme) en présence de personnages importants : « Mr de l’Erige dit la plante officier d’un detachement de la Marine de Nicolas Antoine Coulon auSsi officier d’un detachement de la Marine Antoine Adhemar dit St Martin Notaire Royal de Montreal »Ancestry.ca : acte de mariage entre Pierre Roy et Angélique Faye..

Une cinquième fille fait son entrée officielle dans la famille chrétienne le 22 août 1684 à La Prairie par le baptême de Jeanne, « fille de Mathieux faye et de Marguerite Moreau. Elle est née le jour precedent ». Parrain : Claude Caron. Marraine : Jeanne Le BerAncestry.ca : acte de baptême de Jeanne Faye.. Le 3 juillet 1702 à La Prairie, on assiste à la cérémonie unissant « Jeanne Lafayette fille de deffunt mathieu Lafayette Et de Marguerite moreau » à Antoine RougierAncestry.ca : acte de mariage entre Antoine Rougier et Jeanne Lafayette..

Le couple Faye-Moreau prénomme une autre fille « Anne » lors d’une cérémonie baptismale qui a lieu dans le même bourg le 12 septembre 1686, « fille de Mathieu fayé et de Marguerite Moreau Sa femme née le 11 de Sept. ». Parrain : Étienne Bisaillon. Marraine : « Marguerite Fayé ». Étrangement dans cet acte, un accent aigu apparaît au patronymeAncestry.ca : acte de baptême d’Anne Fayé. . Cette jeune enfant, « fille de Mathieu Faye habitant de cete paroisse agee d’environ 3 ans » est inhumée à La Prairie le 5 septembre 1689Ancestry.ca : acte de sépulture d’Anne Faye. .

Un troisième fils est baptisé le 20 mars 1689 à La Prairie. Il s’agit de François, fils de Mathieu Faye et de Marguerite Moreau. Parrain : François Le Ber, « fils de François Le Ber ». Marraine : Marie Faye, « fille de Mathieu Faye habitant aussi delad. paroisse »Ancestry.ca : acte de baptême de François Faye. . François Faye, « fils de Mathieu Faye de cete paroisse age de cinq mois et demi », est inhumé à La Prairie le 3 septembre 1689Ancestry.ca : acte de sépulture de François Faye. .

Enfin, outre Marie Anne Lafayette dont l’existence a été évoquée plus haut, c’est avec « Elisabeth la fayette fille de Mathieu la fayette et de Marguerite moreau » que la famille Faye-Moreau semble clore la construction du nid familial, baptisée à La Prairie le 11 juillet 1695. Parrain : Benoit Bisaillon. Marraine : Élisabeth Barault, « de cette paroisSe ».Ancestry.ca : acte de baptême d’Élisabeth La Fayette. Le 22 novembre 1717 à La Prairie, Élisabeth « Lafayette de la paroisse de la dite Prairie de la madeleine » accepte de devenir l’épouse de « Pierre Côme ». Les noms des parents de la fille ne sont pas mentionnésAncestry.ca : acte de mariage entre Pierre Côme et Élisabeth Lafayette. . Le 7 juin 1776 à Montréal, on assiste aux funérailles d’Élisabeth Lafayette, « veuve St-come décédée d’avanthier agée d’environ quatre vingt deux ans » (mots rayés sous l’âge)Ancestry.ca : acte de sépulture d’Élisabeth Lafayette. .

UNE BRÈVE CONCLUSION

On peut constater que la descendance de Mathieu Faye est assurée par ses filles. Le patronyme Faye (et ses variantes), qui change constamment au fil du temps, survivra grâce à l’union entre « Claude Faye et Jeanne Pera » qui a lieu à La Prairie le 25 octobre 1688, en présence de « Mathieu Faye Oncle dud Claude Faye »Ancestry.ca : acte de mariage entre Claude Faye et Jeanne Pera. . Claude Faye, était le neveu de Mathieu Faye et de Marguerite Moreau. D’après les sources consultées, le nom « Faye » était porté par d’autres colons, mais la descendance qui a essaimée dans notre région semble issue du couple Faye-Pera (Faille-Perras).

- Au jour le jour, juin 2014

Nouveau membre au C.A.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 18 mars dernier, M. Marc-André Gaudreau avait été élu par acclamation au sein du conseil d’administration de la SHLM pour un mandat de deux ans. Or peu de temps après son élection, M. Gaudreau a dû quitter son poste au sein du C.A. pour des raisons personnelles. En conséquence, lors de leur rencontre mensuelle du 10 juin 2014, les membres du C.A. ont résolu de coopter M. Jean-Pierre Labelle au sein du conseil. M. Labelle y occupera les fonctions de trésorier.

L’implication de M. Labelle au sein du comité de la vente de livres usagés l’a convaincu de s’impliquer plus à fond et de poursuivre le travail accompli par les bénévoles. Il souhaite par ses idées contribuer à l’évolution de la SHLM.

De plus, M. Labelle espère depuis longtemps vivre l’expérience d’une participation au sein d’un comité de gestion.

Tous nos voeux de succès l’accompagnent.

- Au jour le jour, mai 2014

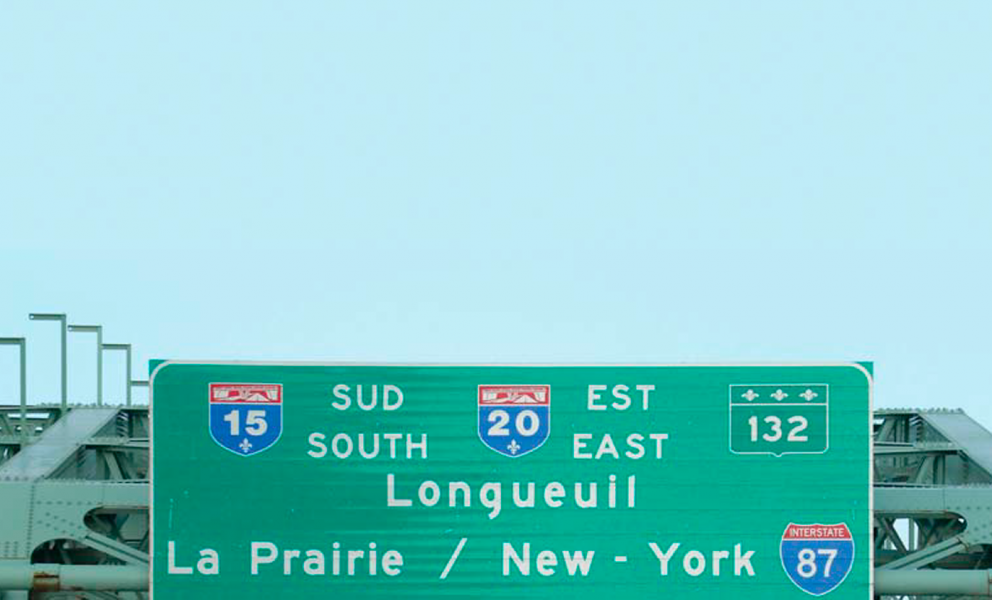

C’était avant le pont Champlain

« L’état du fleuve est toujours le même et les habitants de la rive sud ne peuvent venir en ville qu’en allant traverser à la Longue-Pointe. C’est l’endroit le plus proche de la ville où il soit possible de passer sur la glace. Vis-à-vis Longueuil, il y a des montagnes de glace et depuis la débâcle qui a eu lieu dernièrement, le fleuve est toujours dans le même état. Il n’y a pas encore de traverse vis-à-vis Saint-Lambert, ni vers Laprairie. L’eau a monté depuis quelques jours, et depuis ce matin, elle s’est élevée de nouveau de plusieurs pouces. L’absence d’un pont de glace devant la ville cause un tort immense aux gens de la rive sud. » La Minerve, le 30 janvier 1892

« Vingt et un hommes, du département des chemins travaillent à terminer, sur le pont de glace, la route de Laprairie. Cette route sera ouverte cet après-midi. Elle est très accidentée et raboteuse, de la ville jusqu’au pont Victoria. Elle soude au chemin supérieur de Saint-Lambert et passe sous le douzième pilier du pont. Elle a neuf milles14,4 kilomètres de long. Les cinq premiers milles sont faits par la cité et la balance par la municipalité de Laprairie.

À mi-chemin on a planté une cabane en bois où se tiennent deux gardes, l’un pour la nuit et l’autre pour le jour. Les voyageurs en détresse y trouvent un abri. Les chevaux pourront être abreuvés à cette station. » La Minerve, le 20 février 1892

- Au jour le jour, mai 2014

Notre prochaine conférence: Des archives riches en renseignements

Au cours de cette présentation, l’animatrice présentera des séries produites par des tribunaux du Québec à différentes époques qui offrent un intérêt particulier pour la recherche en généalogie. La conférencière abordera particulièrement la série des enquêtes des coroners avec un accent sur celles du district de Montréal, ainsi que la série des tutelles et curatelles des enfants mineurs ou encore de personnes disparues. Si le temps le permet, l’animatrice glissera quelques mots sur les testaments olographes ou testaments prouvés.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.