- Au jour le jour, février 2015

Cours Photoshop 13

M. Gilles Blanchard offre à nouveau son cours de Photoshop 13. Apprenez à connaître ce logiciel de traitement d’image incontournable ! Vous pourrez enfin corriger des documents et des photos, et par la suite les incorporer au logiciel Heredis 14. Vous apprendrez également à faire des montages photographiques. Le coût est de 40 $ par personnes, pour un maximum de 8 participants. Premier arrivé, premier inscrit ! Pour suivre le cours, il faut posséder le logiciel Photoshop 13. Pour plus d’informations, ou pour s’inscrire, veuillez contacter notre coordonnatrice à la SHLM.

- Au jour le jour, février 2015

Notre prochaine conférence: Typologie des fortifications en Nouvelle-France

M. Salin a mis au point une typologie qui permet de présenter de manière simple et exhaustive tous les types de constructions réalisés par la France en Amérique du Nord et ayant servi comme postes, missions ou forts. On retrouve de nos jours des vestiges d’époque de ces établissements sur des sites parfois très reculés de son empire nord-américain. Tous placés sur des lieux d’importance stratégique pour l’époque, plusieurs de ces sites accueillent maintenant des villes nord-américaines de tailles variables.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, février 2015

Le hangar de la pompe à incendie

À l’aube de l’ouverture du Fort Neuf, dès 1820 le village de La Prairie fait l’acquisition d’une pompe à incendie. Cette pompe est actionnée par un double levier fixé par le milieu et dépassant aux deux extrémités de manière à être actionnée par plusieurs hommes. La pompe était logée dans un hangar situé près du fleuve et sans doute semblable à celui que l’on observe encore de nos jours à Hemmingford. Le hangar était surmonté d’une tourelle permettant de suspendre les boyaux afin de les faire sécher. En 1852, le petit bâtiment fut déménagé sur le terrain de la fabrique.

- Au jour le jour, février 2015

Hyacinthe Sylvestre, marchand général

Fils d’un cultivateur, Hyacinthe Sylvestre est né à Saint-Barthélémy, au sud-ouest de Maskinongé, le 1er décembre 1819. Il était issu du mariage d’Alexis Amable Sylvestre et de Marie-Louise Lavoie. Comme de nombreux autres, le jeune Sylvestre faisait partie de cette vague de nouveaux arrivants, artisans, marchands, journaliers, venue des vieilles paroisses s’installer à La Prairie après l’ouverture du Fort Neuf en 1822. Cette période d’immigration fut également marquée par l’arrivée de nombreux protestants anglophones.

À l’âge de 24 ans, il épouse à La Prairie, le 4 août 1845, Marie Foisy, fille de Raymond et de Marie Gélineau. De taille moyenne, imberbe et plutôt rondelet, ses contemporains reconnaissaient que son visage trahissait sa bonté.

Le 4 août 1845

Contrat de mariage entre Hyacinthe Sylvestre, négociant du village de Laprairie, 24 ans, fils d’Alexis Amable cultivateur à St Berthellemy et Marie Louise Lavoie, et Marie Foisy, 22 ans, fille de Raymond, maître menuisier du village de Laprairie et de Marie Gélinault.

Témoins : Sieur Olivier Gariépy, ami, Messire Pierre Albert Sylvestre, prêtre; Zéphirin Sylvestre, ses frères. Autres témoins [pour l’épouse] Dame Émélie Bro Pomminville, épouse d’Olivier Gariépy, sa protectrice.

Point de communauté de biens. Ladite future épouse n’apporte absolument rien autre chose que quelques modiques hardes et linges de corps et qu’il est de toute probabilité qu’il ne lui adviendra rien de plus à l’avenir de la part des parents de sa ligne. Après la mort, rente annuelle de 30 livres.

Neuf enfants naquirent de cette union :

Alphonsine, née le 8 novembre 1846

Elmire, née le 18 avril 1848

Alfred, né le 18 octobre 1849

François-Xavier, né le 3 mars 1852

Agnès, née le 7 janvier 1854

Sylvestre, né le 19 novembre 1855

Colombe, née le 1er août 1857

Élisabeth, née le 20 janvier 1862

Angélique, née le 2 janvier 1865

OLIVIER GARIÉPY

Aubergiste et marchand à La Prairie, Olivier Gariépy, premier témoin au mariage, a occupé un emplacement situé à l’angle des rues Saint-JosephAujourd’hui c’est la rue Saint-Georges. et Sainte-Marie. M. Gariépy n’était pas originaire de La Prairie. À Montréal, le 16 juin 1823, il avait épousé Émilie Pomainville. Trois enfants naquirent de ce mariage : Tancrède (1837), Hermine (1841) et Alexis Alphonse (1843). En 1845 il était actif dans l’organisme de la Propagation de la foi et trésorier des Dames de la Charité. Il fit également partie du « comité de l’incendie ».

Ce n’est pas sans raison qu’Olivier Gariépy et l’abbé P.A. Sylvestre furent présents au mariage d’Hyacinthe Sylvestre; le premier, bien que dix-neuf ans plus âgé, était son grand ami et le second, né en juillet 1807, était son frère aîné. Le marchand Gariépy avait, en 1838, en compagnie de Célestin et Antoine Sainte-Marie, prêté serment aux Frères Chasseurs à l’occasion d’un voyage qu’ils firent aux États-Unis. Certains affirmaient que son auberge avait servi de lieu de rencontre aux patriotes.

Hyppolite Denaut, négociant à La Prairie et Joseph-Marie-Alexandre Raymond huissier de Montréal l’accuseront sous serment, le 7 novembre 1838. Denaut affirme qu’à la fin d’octobre, alors qu’il commandait ce jour-là le vapeur Britannia, il aurait traversé sept à huit barils de poudre appartenant à Olivier Gariépy. Selon le déposant, Gariépy, dont les opinions politiques sont des plus exagérées, se serait procuré une telle quantité de poudre « dans des vues hostiles au gouvernement ». Un autre témoin ajoutera que l’accusé transportait également « deux sacques de balles ».

Au cours de son examen volontaire subi, le 8 décembre 1838, Gariépy se défendra de toute participation aux actions qu’on lui reproche et fut libéré sans procès le 13 décembre suivant. Sans doute dût-il sa libération à l’appui d’une vingtaine de personnalités de La Prairie dont le curé Jean-Baptiste Boucher, Alexis-Michel Boucher, les notaires J.B. Varin et Edme Henry, Pierre-Albert Sylvestre, prêtre et vicaire à La Prairie en 1838-1839, etc.

Alors qu’il effectuait un voyage pour ses affaires, Gariépy est décédé à Montréal le 23 août 1849 à l’âge de 49 ans et 6 mois. Ayant succombé à l’épidémie de choléra qui sévissait depuis le 15 juin, il fut inhumé à La Prairie.

Observateur curieux et futé, de 1846 à 1893, Hyacinthe Sylvestre rédigea un journal personnel qui est aujourd’hui d’un grand intérêt pour l’histoire de La Prairie durant la seconde moitié du 19e siècle. Ce journal, qui est en réalité une éphéméride, fut plus tard retranscrit par l’abbé Élisée Choquet. Pourvu qu’il existe encore, nous ignorons toujours où se trouve le manuscrit original.

Le jeune Hyacinthe Sylvestre était, à n’en pas douter, un partisan de la cause patriote et un admirateur de Gariépy. Rien d’étonnant à ce que, le 27 novembre 1857, il ait noté dans son journal : « jour d’humiliation des Englois », allusion évidente à la défaite des troupes anglaises à Saint-Denis-sur- Richelieu deux décennies plus tôt. Le souvenir des patriotes est demeuré longtemps vivant dans la mémoire de plusieurs habitants de La Prairie, car Sylvestre notera quarante ans plus tard : « dimanche 21 juin 1896 – démonstration des Patriotes 37-38 ».

Alors que le village de La Prairie possède déjà plus d’une douzaine de magasins générauxSelon The Montreal Directory for 1842-3 with supplement for Chambly, Laprairie, and St Johns. , son commerce, fondé en 1844 à l’enseigne de la Grand’Hache, offrait de la ferronnerie, des denrées de consommation courante ainsi que des cercueils de bois et de métal. À la fin du 19e siècle, il abritera également le bureau central du téléphone Bell. Ce premier local, dont nous ignorons la localisation, a dû être loué, car le plan du village de La Prairie, dressée en juillet 1861 par l’arpenteur Joseph Riel, n’indique aucun emplacement dont H. Sylvestre eut été le propriétaire.

Commerçant prospère, il fit construire, en 1877, sur le site d’une ancienne maison (lot no 113)Lot no 113 : janvier 1822, avec une maison en pierre à 2 étages, un magasin et hangar en pierre y adjacent et autres bâtiments. Novembre 1834, sans aucun bâtiment excepté seulement certains étaux de boucher. Les bouchers occupèrent cet emplacement jusqu’à l’ouverture, en 1862, du marché couvert. à l’angle des rues L’Ange-Gardien (chemin de Saint-Jean) et Sainte-Marie, une très belle résidence, entourée d’arbres géants. Elle avait un aspect imposant et occupait une position stratégique au coeur du village face à l’église. Le rez-de-chaussée logeait le magasin et à l’étage il y avait une salle de théâtre. Jusqu’à la construction en 1862 du nouveau marché (angle Sainte-Marie et Saint-Georges), le terrain avait été occupé par un marché en plein air. En arrière du magasin se trouvait le hangar qui contenait les cercueils.

Puisque, à titre de capitaine, il avait commandé la compagnie no 3, celle de La Prairie, on comprendra que l’arsenal, où l’on rangeait les équipements du 85e bataillon, était également situé derrière son magasin.

M. Sylvestre fut capitaine de la compagnie des pompiers jusqu’en 1877, année où il fut démis de ses fonctions parce que la nouvelle pompe à vapeur exigeait la présence d’un ingénieur pour l’actionner. Il fut également directeur de la fanfare jusqu’en 1879. À titre de capitaine des pompiers, il réclamait haches, casques, costumes, puits et bornes fontaines afin de rendre la brigade du feu plus efficace. Son ardeur plaisait aux élus municipaux, puisque le rendement des pompiers avait pour effet de réduire le coût des assurances. Il était très apprécié et ceux qui combattaient le feu sous ses ordres lui manifestèrent leur appréciation à de multiples reprises.

Lundi matin, le 1er janvier, la compagnie des pompiers du village de Laprairie, se rendait en corps chez H. Sylvestre, écr, capitaine de la compagnie, pour lui présenter les souhaits de la nouvelle année et une magnifique médaille en argent, portant l’inscription suivante : «Témoignage d’estime de la compagnie des pompiers du village de Laprairie, présenté à leur capt. H. Sylvestre, le 1er janvier 1866. De l’autre côté de la médaille, on y voit une pompe à feu et un castor.»

La Minerve, 5 janvier 1866.

Joueur de tours, il pelletait en zigzag la neige du chemin devant l’église et prenait plaisir à regarder les fidèles se perdre dans les zigzags. Un jour, voulant assister à une séance donnée par les filles chez les Soeurs de la C.N.D., son frère, son fils et lui-même se déguisèrent en vieillards. Assis à côté du curé Gravel, ils jurent qu’ils ne furent pas reconnus, chose étonnante. Espiègle, il est compréhensible qu’un jour, quelques malins aient songé à lui remettre la monnaie de sa pièce en sciant sa chaloupe en deux. Est bien pris qui croyait prendre. L’histoire ne dit pas dans quelle mesure il apprécia le geste.

Très dévot, portant une écharpe carreautée autour du cou, on le voyait souvent à l’église dans le banc no 18. Toujours dans l’ombre du curé, il récitait le chapelet en l’absence de ce dernier et durant les quarante heures, il se levait et faisait promener les hommes autour de l’église en récitant le chapelet. Il tirait le canon au Carré La Mennais lors de la Fête-Dieu ainsi qu’en l’honneur de la Sainte-Vierge, de Sainte-Anne et de Saint-Joseph. Les bourres étaient faites avec des lettres adressées à des saints, ainsi « on envoyait des nouvelles à Saint-Joseph ». Chaque année, on peut lire dans son journal personnel les lignes suivantes : « 18 mars 1872 : fête St Joseph : 3 coups de canon : 10 lettres ou encore 18 mars 1893 :3 coups de canon; 250 lettres ».

« Le 3 février 1868, M. Sylvestre présente une requête, priant cette corporation d’annuler une motion passée le 13 septembre 1866 qui comporte que la Corporation prenne possession du canon et qu’il soit mis sous clef dans la cabane des pompes et que la clef soit déposée chez le secrétaire-trésorier, et qu’à l’avenir personne ne devra s’en servir sans être autorisé par le maire. En faisant une autre motion qui ferait passer ledit canon aux soins du requérant ou à d’autres. »Procès-verbaux du conseil municipal de La Prairie.

Hyacinthe Sylvestre continua de tirer du canon jusqu’en 1893, et le nombre de lettres reçues lors de la fête de Saint-Joseph dépassait parfois les deux cents. Sans doute après la mort du dévot canonnier, le canon fut vendu à la fonderie par le maire Henri Brossard (1898-1903).

Habile de ses mains, notre épicier-ferronnier travaillait pendant des semaines pour le bazar, fabriquant des jouets de bois à l’aide d’un couteau de poche. Cela explique pourquoi il est question du bazar à cinquante-deux reprises dans son journal : « lundi le 9 février 1885 – effets portés au bazar, 353 pièces et mardi le 10 février 1885 – bazar jusqu’à mardi le 17, $510 ».

Successivement chef des pompiers, président de la Société littéraire, président de la fanfare, responsable de la parade de la Saint-Jean Baptiste et grand amateur de théâtre, il était de toutes les activités. Après cinquante-trois ans d’activité, le commerce situé face à l’église a cessé d’appartenir à la famille Sylvestre en 1897. En plus de son journal personnel, Hyacinthe Sylvestre a laissé un souvenir impérissable chez tous ceux qui l’ont côtoyé.

Son épouse, Marie Foisy, est décédée le 19 juin 1888 à l’âge de 65 ans. Il a survécu à la compagne de sa vie jusqu’à son décès à l’hospice de la Providence le 21 janvier 1902 à l’âge de 83 ans.

- Au jour le jour, février 2015

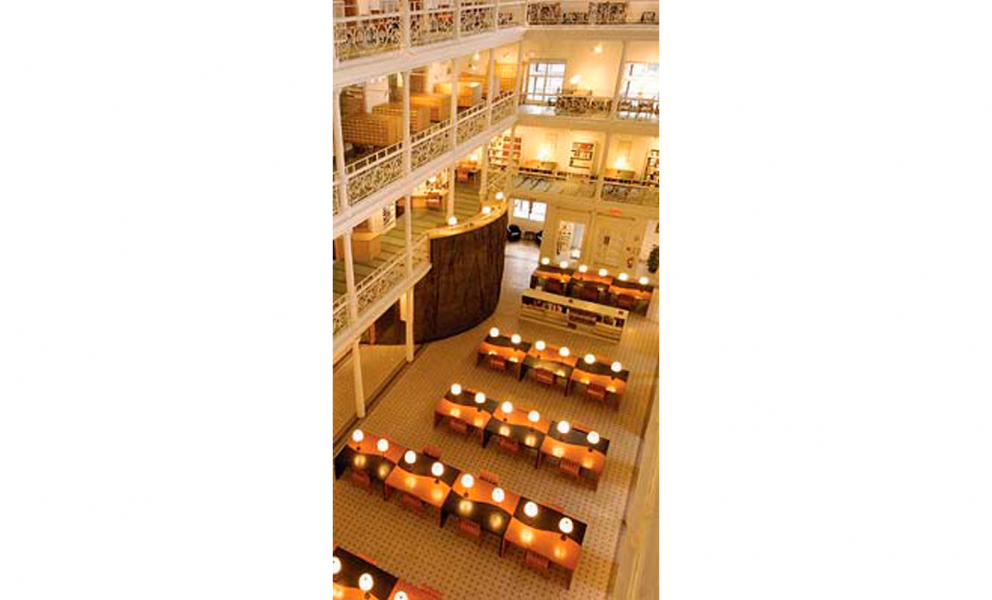

Sortie à la BAnQ

La BAnQ offre tous les jours de la semaine des visites gratuites d’une durée d’environ une heure. Nous organisons une visite qui aura lieu le 20 février 2015.

L’autobus quittera la Société d’histoire à 9 h 15. La visite débutera à 10 h pour une durée d’une heure. Dès 11 heures, vous aurez l’opportunité de faire des recherches jusqu’à 14 h 45. L’autobus quittera la BAnQ à 15 h pour revenir à la SHLM. Il y a une petite aire de restauration sur place avec des distributrices et un appareil micro-onde, ainsi que de nombreux restaurants à proximité.

Cette activité est au coût de 20 dollars (surtout pour la location de l’autobus). Il reste encore quelques places.

Pour plus d’informations, communiquez avec notre coordonnatrice au 450-659-1393.

- Au jour le jour, janvier 2015

Cours Heredis 14

À la suite du succès de l’an dernier, M. Gilles Blanchard offre à nouveau un cours sur le logiciel Heredis 14. Grâce à cette formation, vous apprendrez à connaître le logiciel ainsi que ses périphériques, à entrer des données, à incorporer des actes et des photos, à produire un document et même un livre ! Le coût est de 40 $ par personnes, pour un maximum de 8 participants. Premier arrivé, premier inscrit ! Pour suivre le cours, il faut posséder le logiciel Heredis 14. Pour plus d’informations, ou pour s’inscrire, veuillez contacter notre coordonnatrice à la SHLM.

- Au jour le jour, janvier 2015

Deuxième édition du cours d’initiation à la généalogie à la SHLM (automne 2014)

Grâce à la collaboration du service des loisirs de la municipalité de La Prairie, le cours d’initiation à la généalogie a été offert au grand public l’automne dernier pour une deuxième année consécutive. Treize participants ont ainsi pu suivre les cours théoriques de M. Stéphane Tremblay, généalogiste et président de la SHLM, tous les mercredis soir entre octobre et décembre, au local de la SHLM. Durant le dernier cours du 17 décembre, les participants ont pu échanger sur les découvertes généalogiques réalisées lors des périodes de travaux pratiques. Vu la popularité grandissante de la généalogie au Québec grâce à des séries télévisées comme « Qui êtes-vous ? », il est fort probable que la troisième édition de ce cours soit présente dans le catalogue des cours offerts par le service des loisirs de la municipalité de La Prairie à la fin du mois d’août 2015.

- Au jour le jour, janvier 2015

Notre prochaine conférence: Traite des fourrures et contrebande

La traite des fourrures constituait la base de l’économie de la colonie française en Amérique. Les diverses compagnies qui se sont succédées jouissaient d’un précieux monopole et de plusieurs autres privilèges qu’elles entendaient bien protéger. Le conférencier expliquera pourquoi les contrebandiers bravaient les mesures dissuasives sévères décrétées par les autorités à partir des données recueillies au cours de sa récente recherche, incluant divers documents d’archives du régime français.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, janvier 2015

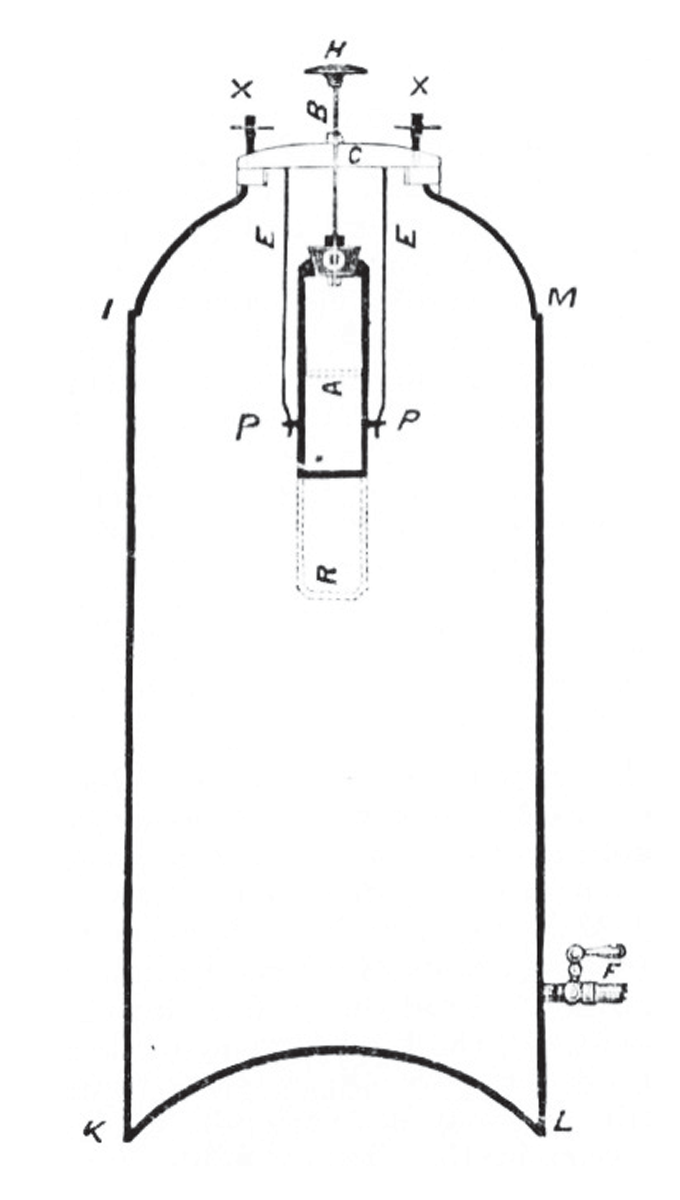

La pompe Babcock à La Prairie

Dans son journal personnel, Hyacinthe Sylvestre, alors chef de la « brigade du feu », confirme que la municipalité fit l’acquisition en août 1873 d’une « pompe Babcock ». De fait les pompiers disposèrent de deux de ces pompes qu’on utilisait sur les lieux d’un incendie avant que la pompe à vapeur ne puisse être mise en marche. Ces « pompes » étaient en fait des extincteurs chimiques qui, étant facilement transportables, permettaient d’intervenir rapidement sur les lieux d’un incendie.

Le curé Florent Bourgeault souligne dans son journal le fait qu’à quelques reprises, les pompes Babcock avaient suffi à maîtriser le feu naissant et qu’il n’avait pas été nécessaire de faire appel à la pompe à vapeur. Or, pour être rapidement efficaces en cas d’incendie, les pompes à vapeur devaient être branchées sur une fournaise au charbon qui servait à alimenter le chauffage à l’eau chaude de la caserne. L’eau chaude circulant dans la pompe assurait qu’en cas d’incendie, il fallait peu de temps pour obtenir de la vapeur et donc de la pression. Dès que les chevaux étaient attelés, on transférait du charbon ardent de la fournaise à la pompe. En l’absence d’un tel système, comme ce fut le cas à La Prairie, les pompiers devaient parfois attendre jusqu’à trente minutes sur la scène de la déflagration avant que la pompe ne donne une pression suffisante. De plus, le responsable de la pompe devait s’assurer d’avoir sur place du charbon en bonne quantité et un accès à une source d’eau intarissable. À La Prairie, à certaines occasions on ne trouva même pas de chevaux disponibles pour tirer la pompe sur les lieux de l’incendie.

Décembre 1880 Incendie des dépendances de Sifroy Faille

Les pompiers sont arrivés de suite sur les lieux et l’excellente pompe à vapeur du village a fait son service. […] Les petites pompes portatives Babcoh ont rendu un grand service pour maîtriser le feu avant le fonctionnement de la grande pompe à vapeur.

17.4.1889 – Commencement d’Incendie chez Guillaume Brosseau Rue St Ignace.

[…] Les Sceaux et pompes Babcok ont suffi à éteindre le feu. […]

« The Babcock Fire Extinguisher, is too well known to require an extended description. It is claimed that each gallon of their contents will extinguish as much fire as 40 times its own bulk of water. Furnished in two sizes; the regular size, most commonly used about manufacturing establishmens, public buildings, has a capacity of 6 gallons. »Publicité parue en 1897 dans le catalogue de Charles A. Strelinger & Co, Detroit, Michigan, U.S.A.

« A special grouping of Babcock fire extinguishers represents some of the earliest extinguishers in the collection. The company itself was probably formed in1869. Two men, James F. Babcock of Boston and Charles F. Wright of Chicago both are credited to be the inventor of the “Babcock” fire extinguisher. Later claims of patent infringement by the family of William A. Graham, who began patent proceedings for a soda acid extinguisher in 1837, led to major changes in the Babcock company. By the early 1900s, American- LaFrance purchased the company, and the brand name became part of their extinguisher line. In the early 1900s, the Babcock brand name was the most commonly known extinguisher among the public and the name “Babcock” was used as a generic term for a fire extinguisher. »How many fire extinguishers does it take to fill a room? By Noraleen Young in Firewatch, septembre 2007, p. 28

Selon un article publié dans le Pacific Rural Press de février 1871Pacific Rural Press, Volume 1, Number 8, 25 February 1871 — THE BABCOCK FIRE EXTINGUISHER , la Babcock n’était pas destinée à combattre de gros incendies, mais elle avait l’avantage d’être facile à utiliser et à transporter grâce à une sangle passée sur les épaules. Les expériences démontraient clairement qu’une intervention rapide auprès d’un feu naissant évitait qu’il ne dégénère en conflagration. De plus, les dommages causés par l’eau de la pompe à vapeur étaient souvent aussi importants que ceux causés par le feu.

L’extincteur Babcock permettait d’éteindre les flammes grâce à un mélange d’eau et de bicarbonate combiné à de l’acide carbonique contenu dans une bouteille de verre que l’on insérait dans un étui de plomb placé au sommet de la « pompe » [A].

Pour préparer l’appareil, il fallait d’abord le remplir du mélange d’eau et de bicarbonate jusqu’à trois pouces du haut du réservoir. On insérait ensuite la bouteille d’acide dans son étui de plomb et on vissait solidement le couvercle [C].

Pour actionner le Babcock, il suffisait de tirer la manette centrale [H] vers le haut permettant ainsi au contenant d’acide carbonique de basculer sur son axe [P] dans le mélange d’eau et de bicarbonate. La réaction chimique ainsi provoquée créait en quelques secondes une pression interne de soixante à quatre-vingt-dix livres au pouce carré qui permettait, grâce à un boyau fixé au robinet [F] de projeter le mélange avec force sur l’incendie naissant.

Comme en témoigne encore une fois le chef des pompiers Hyacinthe Sylvestre, la municipalité procéda, quelques années plus tard, à l’achat d’une pompe à vapeur Clapp & Jones au prix de 3 000,00 $. : « le 9 février 1877, arrivée de la pompe à vapeur, le 10 février, essai de la pompe à vapeur avec succès, elle lance 10 pieds au-dessus du coq ».

La combinaison de la pompe à vapeur et des extincteurs chimiques pour combattre les incendies demeura en vigueur à La Prairie jusqu’en 1930.

- Au jour le jour, janvier 2015

Jeanne Cusson et ses hommes

Cet article est le deuxième d’une série sur des pionnières et pionniers de La Prairie. Cette fois-ci, il s’agit de Jeanne Cusson, la fille d’un important notaire de la région de Trois-Rivières qui est devenue – par ses trois unions successives – une pionnière de notre région.

L’intérêt que je porte à cette femme est double. D’abord, Jeanne Cusson est mon aïeule par son premier mariage avec Jean Breliau dit Barreau. Ensuite, impliqué professionnellement dans la région de La Prairie depuis 1990, j’ai le désir de contribuer à la connaissance et à la compréhension de l’histoire régionale. J’ai appris à connaître et à apprécier ce coin du Québec – entre autres par la qualité des rencontres au gré des événements – et ces articles représentent une forme de reconnaissance – dans la mesure de mes humbles moyens – de ce que j’ai pu y vivre depuis tant d’années.

MÉTHODOLOGIE

En ma qualité de généalogiste de filiation agréé (GFA), je vous propose un parcours à la fois généalogique et historique sur la vie de Jeanne Cusson. La connaissance historique au Québec puise en partie aux sources généalogiques exceptionnelles et – dans le cas présent – aux preuves concrètes de l’existence de Jeanne Cusson et de son réseau familial. J’utiliserai donc des extraits d’actes civils et religieux pour montrer ce réseau familial, dont les membres ont été parmi les bâtisseurs de La Prairie et de sa région.

En complément, je ferai appel à des auteurs qui ont décrit certains faits historiques sur des personnes mentionnées dans cet article.

À noter : les extraits d’actes et de documents apparaissent tels qu’ils ont été écrits, j’ai choisi l’épellation contemporaine « La Prairie » (sauf dans les documents cités) et j’utiliserai le présent historique dans ma façon de raconter cette histoire.

LES PARENTS DE JEANNE CUSSON

Les parents de Jeanne Cusson – Jean Cusson et Marie Fouber – sont parmi les pionniers de Trois-Rivières. Ils se marient le 16 septembre 1656 à Trois-Rivières, en présence de Jacques Hertel, Pierre Deschamps, Jean Lemoyne et Bertrand FafardBAnQ : acte de mariage (en latin) entre Jean Cusson et Marie Fouber..

Jean Cusson devient un notaire réputé de cette région. Il agit notamment comme procureur des Jésuites lors d’une bataille juridique entre ceux-ci et les habitants de Batiscan. Voici quelques extraits choisis pour illustrer le litige et le rôle de Jean Cusson :

« L’année 1669 fut marquée d’un profond désaccord entre les colons et les seigneurs, au sujet de l’arpentage des concessions. Ce fut une lutte particulièrement acerbe, qui rappelait celle de 1666 lorsque les premiers censitaires se heurtaient à l’obstination des Jésuites pour obtenir leur concession. La mésentente n’était pas éteinte. La tenue de l’arpentage la ranima »DOUVILLE, Raymond. La Seigneurie de Batiscan. Chronique des premières années (1636-1681). Collection « La Seigneurie de Batiscan », cahier numéro 1, Batiscan, Éditions du Bien Public, 1980, p. 37..

« Mais les colons n’étaient pas satisfaits pour autant, de sorte qu’un nouvel arpentage fut décidé au printemps de 1669, confié à l’arpenteur Guyon DuBuisson, assisté comme greffier de Jean Cusson, qui venait à peine de commencer la pratique du notariat et qui rédigea l’acte »Ibidem, p. 37-38..

« Nicolas Rivard, homme assez violent, procédurier sagace, fut chargé de rédiger un factum impliquant à la fois les Jésuites du Cap et l’arpenteur DuBuisson. Nous n’avons pu malheureusement retracer le texte de ce réquisitoire. Mais nous en connaissons les principaux arguments par la réplique de Jean Cusson, choisi procureur de l’autre partie et qui les énumère l’un après l’autre dans sa tentative de réfutation»Ibidem, p. 42. .

Dans le cadre de mes recherches généalogiques, j’ai découvert que Nicolas Rivard et Jean Cusson – les deux belligérants – sont mes ancêtres. J’ai même écrit une chanson qui raconte ce combat épique entre les deux parties. Cette chanson s’intitule simplement « Nicolas Rivard »HOUDE, Réal. Chanson « Nicolas Rivard » dans Le présent du temps. Saint-Bruno-de-Montarville, 2011. Disque comprenant 11 chansons sur le rapport au temps et l’histoire des francophones du Québec. .

C’est dans ce contexte particulier que Jean Cusson arrive à faire sa place dans la société trifluvienne et que la famille s’enracine dans ce milieu. Jean Cusson et Marie Fouber sont les parents d’une famille nombreuseJETTÉ, René et le PRDH. Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1983, p. 296 mentionne 16 enfants alors que le Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal (PRDH; fiche #1013 consultée le 31-12-2014) mentionne 17 enfants. Dans les deux cas, deux filles portent le prénom « Jeanne ». Celle qui nous intéresse est la quatrième de l’ensemble familial mais sa date de naissance semble inconnue. . Parmi ces enfants se trouve Jeanne, « aagée de 16 ans fille de Jean Cusson et de marie Fouber ses pere et mere de la paroisse du Cap de la Magdelaine » qui épouse « Jean Breliau dit Barreau demeurant à la prairie de la Magdelaine aagé d’environ 28 ans (« fille »; mot barré) fils de Jean Breliau et de Françoise Cellier ses pere et mere, natif de la paroisse de Bessela près de Niort, diocese de Lusson » le 9 novembre 1679 au Cap de la MadeleineBAnQ et Ancestry.ca : acte de mariage entre Jean Breliau dit Barreau et Jeanne Cusson. .

Parmi les autres enfants du couple Cusson-Fauber, nous retrouvons Michelle Cusson, « fille du Sieur Jean Cusson notaire royal et Marie Foubert sa femme, aagée de vingt deux ans » qui se marie le 20 janvier 1687 à Antoine Adhémar, « Sieur de St-Martin notaire royal aagé de quarante sept ans »BAnQ et Ancestry.ca : acte de mariage entre Antoine Adhémar et Michelle Cusson.. Ce dernier est un important notaire de la Nouvelle-France, ayant exercé son étude dans les régions de Trois-Rivières et de Montréal. Tout généalogiste est confronté, tôt ou tard, à un acte du notaire Antoine Adhémar. Notons – pour le présent exposé – qu’Antoine Adhémar est arrivé en Nouvelle-France en qualité de soldat du régiment Carignan-SalièreLANGLOIS, Michel. Carignan-Salière 1665-1668. Drummondville, La Maison des ancêtres inc., 2004, p. 202-203. .

PREMIÈRE UNION : JEANNE CUSSON ET JEAN BRELIAU DIT BARREAU

Jeanne Cusson et son mari, Jean Breliau dit Barreau, sont les parents de quatre enfants : Élisabeth, « fille de Deffunt Jean Bareau et de Jeanne Cusson », qui épouse Jean Lemire (Jean + Louise Marsolet) le 30 juillet 1703 à MontréalAncestry.ca : acte de mariage entre Jean Lemire et Élisabeth Bareau. .

Louise « Baraut fille de Jean Baraut et de Jeanne CuSson de cette paroiSse » qui se marie le 25 mai 1706 à La Prairie à Adrien Senecal (Adrien + Jeanne « Le Conte de la paroiSse de varenne »BAnQ : acte de mariage entre Adrien Senecal et Louise Baraut. .

François Bareau, « fils de jean bareau et de jeanne Cusson » qui s’allie à Marguerite Senécal le 18 mars 1720 à La PrairieAncestry.ca : acte de mariage entre François Bareau et Marguerite Senecal. .

Une « enfant … de Jean Brilleau et de Jeanne CuSson sa femme laquelle a este impose le nom de Marguerite » le 11 octobre 1689 à La PrairieAncestry.ca : acte de baptême de Marguerite Brilleau..

Malheureusement, Jean Breliau dit Barreau meurt tragiquement à l’automne 1690 comme en font foi ces extraits d’un livre que les membres de la SHLM connaissent. Les auteurs citent le registre des sépultures de La Prairie :

« Ce 3eme de décembre de lannée 1690 Je ptre soussigné certifie avoir esté chercher dans le bois le reste des ossements de feu Bourbon hbnt (habitant) de cette paroisse et dun autre qu’on na pust scavoir qu’il estoit tant il avoit esté defiguré par les Iroquois on croit que cestoit un soldat de Mr le Chevalier de grès nommé lamothe qui furent tués lun et lautre le 4eme de septembre de la susditte année dans lattaque que lon donna à la fourche de la prairie de la Magd avec Jean Duvale Jean Barault hnts de cette paroisse … nous avons donné la sépulture aux susdits ossements de Bourbon, et de lamothe le 3me comme nous avions faits aux corps de Jean Barault Jean Duval le 4me et 5me sept dans le cimetière de la ditte paroisse des autres ayant esté enterrés avant mon arrivée le jour du combat en foy de quoi Jay signé »BOURDAGES, Gaétan, Jean JOLY et Stéphane TREMBLAY. 1691 La bataille de La Prairie. Montréal, Éditions Histoire Québec, 2009, p. 99. .

« Jean Bareau dit Bréliau était marié à Jeanne Cusson. Bareau était à La Prairie en août 1673. Père de quatre enfants lors de son décès »Ibidem, p. 99. .

DEUXIÈME UNION : JEANNE CUSSON ET JOACHIM LEBER

Devenue veuve, cette mère de quatre enfants convole en justes noces une seconde fois, « Veufve de Jean Barault fille de Jean Cusson et de marie fouber ses pere et mere dune autre part de la paroisse du Cap de la Magd proche les 3 Rivières ». L’heureux élu se nomme « Joachim le Ber fils de françois le Ber et de Jeanne Testard ses pere et mere dune part hnts de cette Paroisse » et la cérémonie nuptiale a lieu le 28 janvier 1692 à La PrairieAncestry.ca : acte de mariage entre Joachim le Ber et Jeanne Cusson. .

Une seule fille naît de cette union (malheureusement, l’acte de baptême semble introuvable). Elle se prénomme Michelle. Le 1er décembre 1714 à La Prairie, Michelle Leber, « fille de Joichim leber » et de « Janes cusson » s’unit à Pierre Pépin (Pierre + Louise « Mir » Lemire)Ancestry.ca : acte de mariage entre Pierre Pepin et Michelle Leber. En complément : JETTÉ, René et le PRDH. Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1983, p. 895. .

Malheureusement, on ne connaît pas de façon certaine la date du décès de Joachim Leber.

Par contre, ce que l’on sait, c’est que François Leber est le neveu du célèbre Jacques Leber, important marchand de la région. Nous pouvons prouver ce fait par l’acte de mariage des parents de François Leber, « veuf de deffuncte Marguerite le Seur de la paroiSSe de Nre Dame de Pitre dioceSe de Rouen » et Jeanne Testard, « fille de Jean TeStard Et Anne Godefroy de la paroiSSe de St Vincent » le 2 décembre 1662 à Montréal en présence de « Jacques Le Bert marguillier frere dud » et « de MeSSire Paul de Chaumedey Gouverneur de cette Isle de Sr Zacharie du Puy Major de la garnison des Srs Jacques Testard et Charles Testard frere de lad du Sr Charles Le Moyne marguillier Jean GervaiSe habitant »Ancestry.ca : acte de mariage entre François Le Bert et Jeanne Testard. .

Cet acte de mariage est très révélateur du réseau familial dans lequel entrait Jeanne Cusson. Maintenant – par un autre document – constatons l’importance de la famille Leber : « Les familles Leber et Lemoyne avaient la mainmise sur tout le commerce des fourrures du sud-ouest de la vallée du Saint-Laurent. Leur influence socio-économique sur la région de La Prairie est indéniable »BOURDAGES, Gaétan, Jean JOLY et Stéphane TREMBLAY. 1691 La bataille de La Prairie. Montréal, Éditions Histoire Québec, 2009, p. 60. .

TROISIÈME UNION : JEANNE CUSSON ET CLAUDE GUÉRIN DIT LAFONTAINE

Le troisième acte de mariage où l’on retrouve notre héroïne est un résumé clair de son existence. Jeanne Cusson, « aagée de trente trois ans demeurant dans la dite paroisse de la prairie de la Magdelaine veuve en premieres nopces de Jean Bresliau Barreau et en secondes nopces de Joachim le Ber » épouse Claude Guérin « dit Lafontaine Soldat de la compagnie de Mr de noyan aagé de ving huit ans demeurant dans la ditte paroisse de la prairie de la Magdelaine fils de michel guerin et de Jeanne veron ses pere et mere natif de Lusignan evesché de poitiers » le 19 novembre 1696 à Montréal, en présence de « Jean Cusson frere de la ditte epouze, d’Antoine Adhemar notaire royal de cette ville, beaufrere de la ditte epouze »Ancestry.ca : acte de mariage entre Claude Guerin dit Lafontaine et Jeanne Cusson. .

Jeanne Cusson devient la mère de quatre autres enfants – pour un total de neuf. Jacques

« La fontaine fils de Claude La fontaine et de jeanne Cusson » se marie le 29 janvier 1725 à La Prairie à Marie Anne Senécal (Pierre + Marguerite Pinsonneau)Ancestry.ca : acte de mariage entre Jacques Lafontaine et Marie Anne Senécal..

Jean Baptiste « La fontaine fils de Claude La fontaine et de jeanne Cusson », épouse Marie Catherine Bourdeau (Pierre + Marguerite Lefebvre) également le 29 janvier 1725 à La PrairieAncestry.ca : acte de mariage entre Jean Baptiste Lafontaine et Marie Catherine Bourdeau. .

Ange Lafontaine, « fils de feu Claude Lafontaine et de Jeanne Cusson », s’allie à Marie Anne Lebert, « fille du Sieur françois Le Bert capitaine de la milice de la Prairie de la Magdelaine et de Marie Anne Magnan » le 15 mai 1729 à La PrairieAncestry.ca : acte de mariage entre Ange Lafontaine et Marie Anne Lebert. .

Marguerite Lafontaine, « fille de feu Claude lafontaine et Jeanne Cusson », dit oui à Joseph Bourdeau (Pierre + Marguerite Lefebvre) le 3 février 1728 à La PrairieAncestry.ca : acte de mariage entre Joseph Bourdeau et Marguerite Lafontaine. .

ÉPILOGUE

L’aventure se termine le 20 mars 1738 à La Prairie par ce dernier acte de la vie de Jeanne Cusson – document signé par « Jacques Desligneri » :

« Ai inhumé dans le cimetiere de la Paroisse de la Prairie le corps de Marie Jeanne Cusson veuve de Claude Guerin decedée la veille à l’âge de Soixante et quinze ans »Ancestry.ca : acte de sépulture de Marie Jeanne Cusson.. Présents : Étienne Bariteau et Jacques Bellefeuille.

Par l’existence de Jeanne Cusson, nous constatons la profondeur de l’enracinement de certaines familles dans la région de La Prairie.