- Au jour le jour, février 2025

Conférence

Charnier et mausolée, deuil et mode féminine, crémation, exhumation et autres sujets tout aussi joyeux ! (2e partie)

Denyse Beaugrand-Champagne est une passionnée des cimetières. Elle y étudie l’organisation des lieux, les divisions par groupe ethnique ou par occupation; la forme des pierres tombales, les patronymes; tout la fascine : le charnier, la fosse commune, la mode féminine du deuil, les exhumations, et bien d’autres choses.

Que reste-t-il de la vie d’une personne, de sa carrière : une croix de bois, une peluche, un mausolée, ou un simple patronyme et quelques dates …

Cette présentation fait suite à « Corbillard, croquemort et funérailles, vol de dépouilles et quoi encore? » présentée en février 2024.

Denyse Beaugrand-Champagne est historienne de formation et a été archiviste à BAnQ. Membre de l’équipe ProGenealogists chez Ancestry, elle travaille aussi comme généalogiste professionnelle pour des firmes d’avocats à l’international et pour les curatelles publiques.

Son expertise en recherche est aussi reconnue à la télévision dans Qui êtes-vous?; Le Dernier soir; Deuxième Chance, etc.

Récemment, elle a conduit des recherches sur les ancêtres de François Morency pour l’émission Discussions avec mes parents, ainsi que sur la lignée matrilinéaire de Dominique Michel et des ancêtres esclaves de la chanteuse Kim Richardson, présentée lors de l’émission En direct de l’univers.

Mardi 18 février 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, février 2025

La traversée du siècle – Alexis Moquin 1834-1927

« Les photos de famille sont comme des fils conducteurs à travers les générations, elles font office de témoins et de passeurs » 1

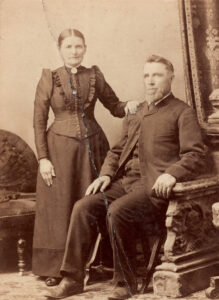

Il m’arrive à l’occasion de feuilleter les anciens albums de famille. Vestiges d’un monde disparu, j’y retrouve les photographies des personnes et des lieux reliés à la mémoire familiale.

Dans cette succession de portraits d’ancêtres silencieux, la figure de mon arrière-grand-père Alexis Moquin se détache de l’ensemble. Je m’interroge sur le parcours de sa vie : né à l’époque du Bas-Canada, comment a-t-il surmonté les soubresauts de près d’un siècle d’existence ?

Origine

Alexis Moquin est issu de deux familles pionnières établies dans la seigneurie de La Prairie depuis le XVIIe siècle. Il est né le 3 avril 1834 et il est baptisé le lendemain à l’église de la paroisse La Nativité sise au cœur du village de La Prairie. Ses parents François Moquin et Osithé Bisaillon habitent à la côte des Prairies, lieu où l’ancêtre Pierre Moquin s’était fixé en 1710.

L’acte de baptême rédigé par le curé Jean-Baptiste Boucher mentionne l’occupation du père, laboureur. Alexis est le troisième d’une fratrie de six enfants. Ses sœurs cadettes, Lucie et Octavie sont avec lui les seules à atteindre l’âge adulte et à laisser une descendance.

Des années difficiles

Dans la première moitié du XIXe, le monde rural est aux prises avec une série de mauvaises récoltes causée par la mouche du blé et des conditions climatiques désastreuses. De plus, la pression démographique dans les vieilles paroisses seigneuriales entraîne une rareté des terres.

Ce contexte explique-t-il le revers de fortune subit par le père d’Alexis?

Un contrat rédigé devant le notaire Jean-Baptiste Dupuis, daté du 19 janvier 1829, atteste de la perte de la terre ancestrale par les parents d’Alexis. 2

En 1834, on retrouve François Moquin sur une terre qu’il a reçue en donation de son cousin nommé également François Moquin (1777-1857). Ce dernier lui cède ses biens moyennant une rente viagère et la promesse d’assurer son bien-être jusqu’à son décès. Située à la côte des Prairies, l’habitation comprend une maison de bois de pieux sur pieux, une grange neuve ainsi qu’une écurie. La parcelle s’étend alors du chemin des Prairies aux terres de la côte La Pinière. 3 C’est dans ce lieu que s’écouleront les années d’enfance du jeune Alexis (lot 230 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

François Moquin s’éteint le 18 octobre 1844 à l’âge de 41 ans. Trois jours plus tard, il est inhumé dans le cimetière paroissial de La Prairie. Osithé Bisaillon lui survit plusieurs années et décède à La Prairie le 3 juillet 1885 à l’âge de 78 ans.

De la Californie à la côte Saint-Lambert

Orphelin de père à l’âge de 10 ans, le jeune Alexis est recueilli par Moïse Brossard (1811-1875), un cultivateur prospère de la côte Saint-Lambert lié à Alexis par un lointain cousinage. Marié à La Prairie le 20 février 1838 avec Élisabeth Brosseau, il est le fils de Paul Brossard et Marie- Louise Ste-Marie. La ferme avec maison et dépendances est située en bordure du fleuve Saint-Laurent et comprend une soixantaine d’arpents en superficie (lot 33 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

Arrivé à la jeune vingtaine, Alexis Moquin est confronté au marasme économique et à la difficulté de s’établir sur une terre de sa paroisse. Il se résigne alors à un exil temporaire aux États-Unis et part chercher fortune en Californie au moment de la ruée vers l’or. La transmission familiale diverge sur ce point. N’est-ce pas plutôt au Colorado qu’il se retrouve ? Chose certaine, il revient quelques années plus tard riche et prospère « avec 2 000 $ en or dans sa ceinture. » 4

Cette assertion est vraisemblable puisque le 24 décembre 1858, moyennant la somme de 24 000 livres anciens cours, il achète la terre de son mentor et ami Moïse Brossard. L’acte de vente rédigé par le notaire patriote Hippolyte Lanctôt indique que l’acheteur exerce le métier de voyageur et qu’il est domicilié en ladite Paroisse de La Prairie. 5

Quelques mois plus tard, le 6 juillet 1859, Alexis se marie à l’église La Nativité de La Prairie avec Mathilde Racine, âgée de 19 ans. Le jeune couple profite d’une maison spacieuse avec dépendances et d’un patrimoine foncier qui s’agrandira au fil des années.

« Il possédait une ferme modèle que plusieurs voisins enviaient. Quoique n’ayant pas fréquenté les écoles de haut-savoir en agriculture, il en connaissait tous les rouages par les conseils de ses devanciers et l’application pratique des méthodes expérimentées » affirme plus tard sa fille cadette, Sœur Antoinette Moquin.6 Cette réussite permet à Alexis Moquin d’accéder au statut de bourgeois de la paroisse de La Prairie.

Une femme admirable

Mathilde Racine donne naissance à 14 enfants, dont treize vivants (Auguste né le 25 janvier 1878 meurt cinq jours après sa naissance). Elle accomplira fidèlement la destinée réservée aux femmes de son époque : celle d’épouse exemplaire et mère dévouée d’une large famille. Elle décède le 10 février 1901 à l’âge de 60 ans.

Dans un testament rédigé le 18 décembre 1899, elle donne ses hardes et linges de corps coiffures et chaussures à ses sept filles plus une somme d’argent à chacun de ses enfants.

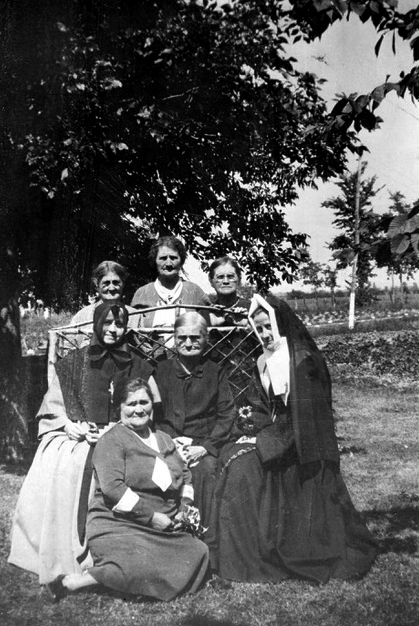

Marie, Élisabeth, Eugénie, Clara et Bertha se marient avec les descendants d’anciennes familles de La Prairie : les Lemieux, Boyer, Raquépas, Ste-Marie et Lanctôt.

Anna est admise dans la communauté des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal en 1896 et Antoinette, cadette de la famille, entre au couvent des Sœurs Grises de Montréal en 1906.

À l’aube du XXe siècle, la société traditionnelle se transforme et les changements s’accélèrent. Mais le milieu rural encadré par la famille et la paroisse continue de vivre au rythme des travaux et des jours.

Les fils Moquin

Devenu veuf, Alexis Moquin habite la maison paternelle avec son fils Henri et sa seconde épouse Élisabeth McNeil. Ayant le souci de préserver l’intégrité de son patrimoine, Alexis Moquin dicte un testament en faveur d’Henri qu’il institue légataire universel de tous ses biens.

Entretemps, trois de ses fils prennent le chemin de l’exil. Albert émigre en Nouvelle-Angleterre au cours des années 1890. Il se marie à la paroisse catholique de Spencer, comté de Worcester Massachusetts le 8 septembre 1902 avec une compatriote, Albina Duhamel.

Victor et Eugène se rendent au Yukon participer à la ruée vers l’or du Klondike. Victor est le seul à revenir au Québec au début des années 1930. Quant à Eugène, il poursuit sa route jusqu’à Fairbanks en Alaska où il exerce le métier de mineur.

L’aîné des fils, Joseph Alexis, choisit plutôt les Cantons-de-l’Est. Il s’établit dans le village d’Eastman en 1891 et devient propriétaire d’un magasin général ainsi que d’une résidence familiale située sur la rue Principale. Le 29 octobre 1888, il avait épousé Adélia Archambault à l’église de la paroisse Saint-Damien à Bedford. De leur union naissent sept enfants, un fils et six filles. Devenu veuf dans la jeune trentaine, il ne se remarie pas. Joseph Alexis s’implique au niveau de la politique municipale et est élu maire de la municipalité en 1916 et 1931. 7 D’après le témoignage de la famille, Alexis Moquin séjourne chaque année chez son fils Joseph-Alexis. Sans doute est-il fier de sa réussite.

Henri, l’héritier de la terre paternelle et son frère Alphonse sont donc les seuls à poursuivre le métier d’agriculteur dans la Paroisse de La Prairie. En 1899, Alphonse achète pour la somme de 4000 $ une exploitation agricole d’une superficie de 75 arpents située à la côte des Prairies, voisin de la terre où en 1710, s’était installé son ancêtre Pierre Moquin 8 (lots 236 et 248 de l’ancien cadastre de la Paroisse de La Prairie).

Fin de règne

Alexis Moquin décède le 11 novembre 1927 à l’âge de 94 ans. Une notice nécrologique publiée dans le journal La Presse souligne le faste des funérailles célébrées à l’église La Nativité de La Prairie. Il est inhumé au cimetière de La Prairie au côté de son épouse Mathilde Racine.

Tout au long de sa vie, Alexis Moquin a su affronter très jeune l’adversité et renverser un destin qui lui était au départ défavorable. Père d’une grande famille et ancêtre d’une nombreuse lignée, ses descendants sont encore nombreux de nos jours dans les environs de cette terre de l’ancienne côte Saint-Lambert où s’élèvent maintenant les maisons d’un quartier de Brossard.

Il est de ceux qui ont bien vécu et qui ont contribué à bâtir le Québec d’aujourd’hui.

______________________________

Références

- Ulivucci, « Ces photos qui nous parlent ». Édition Payot. 2014

- BAnQ, « Vente de droits successifs immobiliers, le 19janvier 1829 » notaire Jean-Baptiste Dupuis

- BAnQ, « Donation entrevifs à titre onéreux par François Moquin à François Moquin, fils de Jean- Baptiste, le 28 avril 1834 », notaire Jean-Baptiste Dupuis.

- On retrouve cette information dans le recueil « Des souvenirs » rédigé par Céline Brossard, petite-fille d’Henri Moquin, s.é., 2014, p.10.

- BAnQ, « Vente par Moïse Brossard à M.Alexis Moquin le 24 décembre 1858 », notaire Hippolyte Lanctôt.

- Services des archives et des Les Sœurs de la Charité de Montréal, notice biographique de sœur Antoinette Moquin, 12 avril 1962

- « 1888 — Eastman 1988 c’est ta fête » Album souvenir à l’occasion du centenaire de la municipalité, 20.

- Registre du Québec en ligne, index aux immeubles, Paroisse de La Prairie, acte au long 14192, 22 juin 1899.

- Archives familiales: photographies, cartes mortuaires, actes notariés, correspondance, coupures de presse, témoignage.

- Au jour le jour, février 2025

Mot du président

L’année 2025 démarre, et il est déjà temps de planifier pour atteindre nos objectifs.

Le conseil d’administration, les directeurs des comités et notre directrice générale préparent les documents pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 18 mars à 19 h au théâtre du Vieux-La Prairie.

Seuls les membres en règle peuvent y assister. Il est encore possible de renouveler votre adhésion ou de devenir membre de la SHLM.

Nous préparons également l’embauche de nos étudiants pour l’été 2025 : deux guides touristiques et un aide aux archives. Si vous êtes étudiant(e) au cégep ou à l’université, disponible dès juin, envoyez votre CV à madame Caroline Laberge à [email protected].

Stéphane Tremblay, président

- Au jour le jour, janvier 2025

Conférence

Les Premières Nations

et la guerre de Sept Ans

L’histoire de la guerre de Sept Ans (1756-1763) demeure mal connue au Québec. Souvent simplifiée en ne parlant que de la bataille des Plaines d’Abraham du 13 septembre 1759, elle est en fait la première guerre mondiale. La Nouvelle-France a joué un rôle central dans ce conflit. Mais, quel a été le rôle des Premières Nations dans cette guerre?

Cette conférence présentera comment elles ont vécu le conflit.

Historien et conférencier, Gilbert Desmarais est aussi auteur de livres jeunesse sur l’histoire dont Montréal : 375 ans d’histoire (2016) ; Les enfants de la Nouvelle-France (2020); Les enfants de la Conquête (2023) et Les enfants de la Confédération (2024) publiés aux Éditions Bayard Canada.

Il est conseiller historique au Musée des plaines d’Abraham et a collaboré à divers projets, dont une étude sur l’histoire de la foresterie dans la MRC d’Argenteuil.

Depuis une vingtaine d’années, il anime des sites patrimoniaux au Canada et aux États-Unis avec divers groupes de reconstitution historique. Il est chevalier de l’ordre de Saint-Véran depuis 2011.

Mardi 21 janvier 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, janvier 2025

Quand Caroline n’est pas là, les bénévoles veillent au grain!

Si la SHLM existe depuis plus de 52 ans, c’est à n’en pas douter grâce au dynamisme de ses bénévoles, lesquels s’investissent toute l’année : que ce soit pour la vente de livres, le conseil d’administration, la rédaction, les recherches, etc.

À l’automne 2024, ayant dû m’absenter quelques semaines, je n’ai pu que constater l’importance de l’implication de nos bénévoles.

En effet, plusieurs membres ont répondu présents afin d’assurer l’ouverture de nos locaux, et qu’ainsi membres, chercheurs et visiteurs continuent de profiter du même accueil. Je tenais à souligner leur générosité, leur bienveillance et leur joyeux engagement.

Un merci tout spécial à Maryse Ingenito qui a assuré le suivi avec diligence. Merci à Louis-Philippe Dumais, France Pinsonneault, Marie-Andrée Raymond, Pierrette Tardif, Jacques Lussier (absent des photos) et Solange Lamarche.

« Une vraie belle gang » qui s’est relayée pour répondre aux demandes.

Discret tout ce beau monde, mais ô combien essentiel !

- Au jour le jour, janvier 2025

Élargissement de la route 104

Depuis plusieurs années, il paraît évident que la section à deux voies de la route 104 qui s’étend de l’autoroute 30 jusqu’aux limites de Saint-Luc (depuis janvier 2001, l’ancienne municipalité de Saint-Luc fait partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, onzième ville en importance au Québec) ne répond plus aux critères de sécurité mis en cause par le flot grandissant de véhicules.

À la suite de multiples pressions et devant l’évidence de la situation, il y a quelques années, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a résolu de faire passer de deux à quatre voies le tronçon en question.

À cause de la présence du cairn (à l’angle de la route 104 et du chemin de la Bataille Nord) commémorant le second engagement du 11 août 1691, Parcs Canada et la SHLM sont également impliqués dans ce dossier.

Les plans de l’élargissement de la route n’étant pas encore définitifs, il est possible que le cairn soit éventuellement déplacé, voire même démoli. Si le déplacement devait s’avérer, au cours d’un échange qui a eu lieu en mars 2022, la SHLM a déjà explicitement indiqué que le nouvel emplacement du monument devrait être situé dans un endroit à proximité du site actuel, clairement indiqué et facilement accessible aux automobilistes. Bien sûr, il serait très regrettable que le ministère des Transports et de la Mobilité durable opte pour le démantèlement du cairn. Dans ce cas, la nouvelle plaque risque d’être installée sur une malheureuse stèle de béton. On perdrait au change.

Parcs Canada a déjà retiré la plaque commémorative afin de revoir la désignation historique (le texte) qu’on y trouve. Cette intervention était prévue depuis longtemps.

« Parcs Canada: la désignation sera revue par les historiens de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et un nouveau texte de la plaque sera développé avec les acteurs concernés.

Bien sûr, le processus de revue peut être laborieux et prendre du temps, ce pourquoi il est impossible à cette heure de confirmer un échéancier pour la création et l’installation d’une nouvelle plaque commémorative. »

Bien que certains propriétaires aient déjà été contactés en vue d’une éventuelle expropriation, le ministère des Transports a accordé un mandat d’évaluation (en cours de réalisation) de la qualité patrimoniale des bâtiments situés le long des deux rives de la route 104.

Les résultats de ces travaux auront un impact certain sur le choix du tracé de l’élargissement. Un dossier à suivre avec attention.

- Au jour le jour, janvier 2025

Mot du président

Vœux de la nouvelle année

En ce début d’année 2025, je souhaite santé et succès à tous nos amis, bénévoles, employées, membres et partenaires.

Nous sommes les défenseurs de l’histoire, de la généalogie et du patrimoine local depuis plus de 50 ans et nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir offrir nos activités à la population de l’ancienne seigneurie de La Prairie.

Voici comment vous pouvez nous aider en 2025 :

- Renouveler votre carte de membre ou devenir membre.

- Assister aux conférences mensuelles de la SHLM.

- Lire notre bulletin mensuel.

- Assister à l’assemblée générale annuelle des membres le 18 mars prochain.

- Faire l’acquisition d’une de nos publications.

- Enrichir nos archives en faisant don de photos ou de documents.

- Faire un don de livres et participer à notre vente de livres d’occasion à l’automne (la date n’est pas encore déterminée).

- Découvrir vos ancêtres en profitant de nos ressources en généalogie.

- Faire une visite guidée avec nos guides étudiants durant la saison estivale.

Bonne année 2025 !

Stéphane Tremblay, président de la SHLM

- Au jour le jour, décembre 2024

Mot du président

Afin de bien terminer l’année, je vous invite à la dernière activité de notre calendrier 2024, La Baie des exilés, long métrage documentaire qui raconte l’histoire méconnue et inédite des Patriotes canadiens ayant pris part aux insurrections des deux Canadas et qui furent exilés en Australie de 1840 à 1848. Une réalisation du cinéaste Deke Richards.

Veuillez noter que cette projection se fera en présence du réalisateur.

Cette activité aura lieu mardi le 17 décembre 2024 à 19 h au Théâtre du Vieux-La Prairie (247, rue Sainte-Marie).

À noter que nos locaux seront fermés, pour la période des Fêtes, du 21 décembre 2024 au 6 janvier 2025 inclusivement.

Au nom du C.A. de la SHLM, de ses employées, de ses bénévoles et de ses membres, j’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes en compagnie de vos parents et amis.

Reposez-vous bien et au plaisir de tous vous revoir au retour du congé pour vous souhaiter une bonne année 2025.

Stéphane Tremblay, président

- Au jour le jour, décembre 2024

Ciné-conférence

Projection du film

« LA BAIE DES EXILÉS »

en présence du cinéaste

Mettant en vedette l’acteur québécois Luc Picard et écrit, produit et réalisé par Deke Richards, « LA BAIE DE EXILÉS » raconte l’histoire méconnue et inédite des Patriotes canadiens ayant pris part aux insurrections du Bas et du Haut-Canada et qui furent exilés dans la colonie pénitentiaire d’Australie de 1840 à 1848. Le documentaire s’intéresse également à leur héritage dans les deux nations aujourd’hui.

Après l’université Concordia à Montréal, Deke Richards se perfectionne à l’Université de Sydney, en Australie, où il apprend les aspects techniques de la réalisation de films. Dans les années 1990, il réalise et produit plusieurs films primés et à succès tant en Australie qu’au Canada. De retour à Montréal, il y produit le thriller surnaturel The Descendant, puis les films Deaden et Billy Trigger.

Depuis 2015, il se concentre sur les documentaires. Il produit et co-réalise Tax Shelter Terrors, ainsi que Vive le Québec libre sur le mouvement souverainiste au Québec depuis 1967.

Il nous présente son dernier documentaire « La baie des exilés : l’histoire inédite des prisonniers politiques canadiens exilés en Australie ».

Mardi 17 décembre 2024 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, décembre 2024

Petit train va loin… (Partie 2)

Tensions politiques

Les années 1830 sont également marquées par d’importantes tensions politiques au Bas-Canada. En 1834, les 92 résolutions du Parti Patriote cristallisent les dissensions entre les deux groupes linguistiques de la colonie, mais surtout entre l’élite coloniale anglaise et les populations du Haut et du Bas-Canada. C’est à partir de ce moment que l’on observe un changement d’attitude notoire de la part des deux factions, ce qui mettra la table aux Rébellions Patriotes de 1837 et 1838[1]. En ce qui concerne le chemin de fer, il est important de noter que le Parti Patriote a grandement milité contre le monopole d’une telle infrastructure. Selon Louis-Joseph Papineau, un monopole anglais sur la compagnie aurait été contre le bien de la collectivité canadienne-française. Il s’opposait également, à toute forme de contrôle de l’État pour éviter encore une fois de donner trop de pouvoir à l’appareil colonisateur, jugé au service de la bourgeoisie anglaise[2].

Décollage

On doit la concrétisation du projet à deux hommes qui ont attiré rapidement des investisseurs par leur détermination et leur éloquence.

Le premier est Jason Chamberlain Pierce, employé de la compagnie de transport naval du lac Champlain, la Champlain Transportation Company. Sans surprise, le projet représente une véritable mine d’or pour son employeur. Possédant déjà des parts importantes dans le trafic du Richelieu, Pierce fera tout en son pouvoir pour consolider une nouvelle route commerciale en direction de Montréal.

Le deuxième acteur de cette accélération est Robert Jones, propriétaire du pont à péage entre Saint-Jean et Christieville (Iberville). Ensemble ils réussirent à combler les actions de la Champlain and St. Lawrence Railroad en attirant d’importants investisseurs de Montréal comme John Molson, qui deviendra le plus important actionnaire de la compagnie avec 180 actions valant 9000 livres sterling (2,5 millions $ actuels). Peter McGill, futur directeur de la Banque nationale et maire de Montréal, sera le premier souscripteur de la compagnie et en deviendra aussi son premier directeur. On retrouve aussi Horatio Gates, marchand de Montréal, John Easter Mills et Benjamin Holmes. Louis Marchand de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jacques-Antoine Cartier ou encore Charles S. Delorme comptent parmi les rares francophones à promouvoir le projet[3]. Sur les 74 promoteurs initiaux, seulement 6 sont francophones, ce qui ne leur laisse que peu de marge de manœuvre pour agir dans l‘intérêt de leurs compatriotes. [4]

Construction

Si vous pensiez que les soucis se terminaient au moment de la construction vous vous trompez. Les ennuis débutèrent lors de l’acquisition des terres entre Dorchester et La Prairie au cours des mois de janvier et de février 1835. En effet, les propriétaires de terres ont vite été contraints de vendre leurs terres à des prix complètement dérisoires. William Dobie Lindsay, commissaire chargé de l’acquisition des terres, a eu à affronter la rancœur des paroissiens pour son impitoyabilité. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la compagnie a acheté les terres sans véritablement dédommager les propriétaires.

Premièrement, la plupart des cultivateurs avaient été employés pour la construction du chemin de fer. Dans un contexte agricole précaire, ce type de travail apparaissait comme une alternative afin de pallier les difficultés économiques. Malheureusement pour les paroissiens, leur statut d’employés ne facilitait pas les négociations pour la vente de leur terre. De plus, aucune clause ne légiférait sur le prix de vente des terres agricoles dans la charte de 1832. Finalement, les paroissiens étaient pour la plupart déjà financièrement pris à la gorge, ce qui les poussait à accepter de mauvaises offres. Le résultat en fut catastrophique, les terres furent acquises à des prix dérisoires et les habitants du village en gardèrent un goût très amer.[5] Les Laprairiens furent si subjugués de l’attitude barbare de monsieur Lindsay, que certains d’entre eux sabotèrent une partie du chemin à lisses dans la nuit du 23 décembre 1849, rien pour entamer les festivités du bon pied ![6]

Au total, environ érigèrent un chemin à lisses de 23 kilomètres de longueur sous la direction de l’ingénieur américain William R. Casey.[7] Les dépenses totales de la construction, incluant la locomotive et les deux gares, furent de 38 000 livres sterling, soit exactement conformes au budget initial.[8] Cette somme correspond aujourd’hui à environ 10 715 658 $. De son côté, la petite Dorchester fut conçue pour 1500 livres sterling à New-Castle-on-Tyne en Angleterre par la Robert Stephenson and Company et les travaux allèrent du 26 octobre 1835 au 1er mars 1836. Elle fut livrée au Canada à la fin du mois de mai 1836.[9]

Les coûts du chemin de fer de 1836 sont bien loin du REM avec ses 7,95 milliards de dollars, mais évidemment, les deux projets ne sont pas du tout de la même envergure. Seule différence : l’explosion des estimations initiales de 2016, le REM a coûté 45 % de plus que prévu.

Ouverture

Tout comme le REM, la locomotive connut une première année en fonction difficile. Le 5 juillet 1836, soit 16 jours avant l’inauguration, on fit un premier test d’envolée de la locomotive.[10] Malheureusement, lorsque le mécanicien actionna l’aiguille motrice, la Dorchester avança à peine d’un mètre avant de s’arrêter net. On fit ensuite venir un ingénieur américain pour résoudre le problème. À son arrivée, celui-ci trouva rapidement la source de la défaillance : le mécanicien écossais était habitué à faire fonctionner les locomotives avec du charbon, ce qui n’était pas le cas pour la Dorchester. En effet, cette ressource énergétique ne faisait pas encore partie du paysage canadien à l’époque, il fallait donc se contenter du bon vieux bois pour alimenter le monstre de fer. L’Écossais n’avait pas prévu une quantité de bois suffisante pour assurer une production calorique comparable à celle du charbon.[11] Ayant mis le même volume de bois qu’il en aurait mis en charbon, le mécanicien condamnait la production de la vapeur à l’échec. Aussitôt le problème réglé, l’imposante machine se mit en marche et tout était en ordre pour le grand jour du 21 juillet 1836.

L’inauguration a accueilli environ 300 invités provenant des couches les plus élevées de la bourgeoisie et du pouvoir. Parmi les invités, on comptait Louis-Joseph Papineau, le gouverneur Lord Gosford, ainsi que les promoteurs du projet comme Peter McGill et Jason Chamberlain Pierce. John Molson Jr. était présent lors de l’évènement pour être témoin de la naissance du projet de son père qui était décédé le 11 janvier 1836. On commença par faire un voyage en direction de Saint-Jean avec l’aide de chevaux pour tirer deux des quatre wagons prévus pour le voyage. Le trajet dura une heure, puis une autre heure au retour, mais cette fois-ci la Dorchester tira l’entièreté des quatre wagons avec aisance.

Anecdote : une fois le voyage terminé, les invités se sont retrouvés dans l’impossibilité de rentrer à Montréal, puisque le Princess Victoria s’échoua et on prit un temps fou pour le dégager. Lorsque le bateau reprit la route, l’un des passagers tomba par-dessus bord. Il faisait déjà nuit quand l’homme fut secouru, il était donc impossible pour le bateau de s’aventurer sur le fleuve en raison du manque de visibilité. Les quelque 300 invités furent donc contraints de rester à La Prairie pour la nuit.[12]

Les journaux de l’époque comme La Minerve racontent que les habitants de la paroisse ont été d’une grande hospitalité. Ils « vinrent en foule offrir leurs maisons et leurs lits à ceux de leurs amis qui débarquèrent du vaisseau. »[13] Des rumeurs racontent aussi qu’une fête eut lieu à l’hôtel La Prairie.

Le reste de l’année 1836 ne continuera malheureusement pas dans le même élan que l’inauguration, car dès le 30 juillet, la locomotive se retrouve hors de service. Après l’intervention d’un ingénieur, elle reprit le cours de son travail le 9 août. Un autre malheur se manifesta le même jour, un employé tenta de sauter sur l’un des wagons pendant que la locomotive était en marche, mais il chuta sous la roue. Il mourut malencontreusement de ses blessures le jour suivant.[14]

Conclusion

Le chemin de fer fut en fonction pendant 15 semaines en 1836 et accueillit 15,929 voyageurs. Sa naissance était garante d’une nouvelle ère dans l’histoire commerciale et touristique sur la rive sud de Montréal. La Prairie devint rapidement un centre d’accueil pour les touristes en provenance de Montréal et des États-Unis.

Il est clair que la naissance du chemin à lisses a été marquée par une multitude de difficultés qui s’apparente aux enjeux qui ont marqué la construction de la première phase du REM. Prenant racine lors d’un épisode pandémique particulièrement ravageur et un contexte économique précaire, les deux infrastructures ont tout de même réussi à ouvrir leurs portes. La Dorchester fut, sans aucun doute, une pionnière pour la révolution du transport qu’a connue la seconde moitié du 19e siècle. Pourrons-nous en dire autant du Réseau express métropolitain ?

Est-ce le début d’une mutation urbaine encore plus inimaginable ?

Seul l’avenir nous le dira.

En attendant, on ne peut que souhaiter le mieux pour l’avenir du déplacement écoresponsable.

______________________________

[1] Gilles Laporte, op.cit. p. 55-57.

[2] François Cinq-Mars, op.cit. p. 84.

[3] Ibid. p. 99 à 116

[4] Fisher J.C. et Kemble W. « Statuts provinciaux du Bas-Canada », Publication gouvernementale (Québec : Gouvernement du Bas-Canada, 1832). https://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_00926_42. p. 641 à 643.

[5] François Cinq-Mars, op.cit. p. 123.

[6] Lionel Fortin, Le maire Nelson Mott et l’histoire de Saint-Jean (St-Jean-sur-Richelieu : Editions Milles Roches, 1976). p. 50.

[7] New York Star, 11 février 1836, cité dans Robert Brown, « The Champlain and St. Lawrence Railroad », The Railway and locomotive historical society, Boston, Bulletin no. 39, Baker Library, mars 1936, p. 26.

[8] François Cinq-Mars, op.cit. p.139.

[9] Ibid. p.132

[10] Ibid. p.134

[11] Lucien Brault. « Le premier chemin de fer », Bulletin des recherches historiques 42, no 9 (1936), p. 531

[12] Shirley E. Woods, La saga des Molson, 1763-1983 (Montréal : Éditions de l’Homme, 1983). p.135-136.

[13] La Minerve, Montréal, 25 juillet 1836. p. 2.

[14] Lucien Brault, op.cit. p. 535