- Au jour le jour, septembre 2025

Un été formateur

Je suis résidente du vieux La Prairie depuis toute petite. J’ai toujours adoré le charme de nos rues étroites, de nos maisons centenaires et de leurs histoires. Mon quartier, je pensais bien le connaître… mais décidément, je n’avais encore aperçu que la pointe de l’iceberg.

Cet été, en travaillant comme guide touristique à la Société d’histoire, j’ai eu la chance de redécouvrir le Vieux La Prairie à travers les yeux de nos visiteurs, mais aussi à travers les anecdotes que l’on m’a racontées et les livres que j’ai lus. J’ai échangé mes promenades tranquilles pour des visites structurées, appris à transformer des dates précises en histoires évocatrices, et surtout, à partager mon attachement pour ce lieu unique.

Le rôle de guide demande une préparation rigoureuse, du moins au départ. J’ai d’abord assisté à une visite pour me familiariser avec le parcours, puis j’ai plongé dans l’histoire de la Seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine. J’ai rapidement assimilé les récits entourant les bâtiments anciens, le grand feu et les inondations. Cependant, la portion consacrée à la bataille du 11 août 1691 m’a donné du fil à retordre. Contrairement aux autres segments, elle ne s’appuie sur aucun repère visuel précis, ce qui compliquait l’enchaînement de mes idées.

Évidemment, à force de répéter et de répéter, le tout est devenu facile. En revanche, lors de mes premières visites, je dois avouer que c’était difficile de parcourir le Vieux La Prairie sans tout connaître parfaitement et en utilisant mes petits cartons d’aide-mémoire comme béquilles.

J’ai de l’expérience à me produire devant des gens. Que ce soit lors de présentations orales ou même lors de pièces de théâtre. Toutefois, dans ces situations, le public ne voit pas le processus d’apprentissage, il ne voit que le résultat final, une fois que tout est bien rodé. Lors de mes premières visites, j’étais gênée d’être en période de formation. En revanche, je ne pouvais pas attendre d’être une pro pour commencer, car c’est en se jetant à l’eau qu’on apprend. Ce fut une excellente leçon pour moi, qui aie parfois du mal à sortir de ma zone de confort. Mais, je me suis dit qu’on commence tous quelque part et que je devais être clémente avec moi-même.

Le stress des premières visites dissipé, les rencontres avec les visiteurs deviennent très enrichissantes. Être guide, c’est aussi savoir s’adapter à chaque type d’individu. Certains sont plus réservés, d’autres posent mille questions. Mais mes visiteurs préférés de l’été ont été un couple de contemplatifs : des gens qui prenaient le temps de savourer chaque mot, comme s’ils se laissaient porter par le courant de l’histoire. Leur émerveillement était contagieux. Inspirée par leur curiosité, j’ai prolongé la visite, qui s’est étirée sur deux heures et vingt-quatre minutes. Une de mes collègues est même partie à ma recherche, inquiète du temps écoulé ! Bon, il est certain qu’une visite de cette durée n’est pas fréquente, mais une fois de temps en temps, avec un public captivé c’est très amusant.

Cela dit, je ne dirais pas que « l’on donne ce que l’on reçoit » s’applique toujours au métier de guide. Oui, les visiteurs passionnés nourrissent notre enthousiasme, mais il arrive aussi que l’on doive déployer deux fois plus d’énergie pour susciter un sourire ou un regard intéressé. Cette expérience m’a appris à ne pas me laisser influencer par une expression fermée. Après tout, chaque visite est une nouvelle histoire à raconter et parfois, il suffit d’une phrase pour allumer une étincelle.

Finalement, je suis très reconnaissante d’avoir eu cette expérience de travail, puis d’avoir été si bien entourée par mes collègues et tous les autres membres que j’ai côtoyés durant les dernières semaines. Je termine mon été la tête pleine de nouvelles connaissances et j’ai hâte de voir ce que l’année prochaine me réservera.

- Au jour le jour, septembre 2025

Un été mémorable

Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Je m’appelle Matthias et j’ai eu la chance d’être un des deux nouveaux guides à la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine (SHLM) pour l’été 2025 ! Je suis étudiant au Champlain College en études internationales et, comme bien des jeunes, j’ai de nombreuses passions. Malgré tout, la littérature, l’histoire et la géopolitique sont mes passe-temps favoris. En entendant parler de l’offre d’emploi de la SHLM par ma mère, ma curiosité a été piquée. En effet, étant un grand passionné d’histoire, le poste de guide à la Société d’histoire me semblait très attrayant. Être payé pour apprendre et en apprendre aux autres ! Qu’est-ce qui pourrait être mieux ? J’étais donc très heureux quand j’ai reçu un courriel de la directrice générale m’informant que j’avais été retenu pour le poste.

Au cours de mes premières journées à la Société, j’ai pu rencontrer mes collègues et me familiariser avec les lieux. Ayant grandi sur la Rive-Sud, l’environnement du Vieux La Prairie ne m’était pas totalement inconnu. Cependant, la courbe d’apprentissage n’était pas moins grande pour autant. Durant ma première semaine, j’ai eu trois livres et deux manuels à lire afin d’acquérir les connaissances historiques requises pour mener à bien une visite guidée du Vieux La Prairie. Heureusement, comme mentionné précédemment, j’aime l’histoire et la lecture, donc la tâche ne m’a pas paru trop ennuyeuse. En fait, le tout s’est révélé plutôt amusant. Apprendre autant de faits sur la région dans laquelle j’habite depuis ma naissance m’a vraiment ouvert les yeux sur une histoire dont j’ignorais à peu près tout. Maintenant, quand je me promène dans La Prairie, je comprends pourquoi certaines choses sont comme elles sont et de plus j’ai appris l’origine de certains noms de rues.

Sans aucun doute, la partie préférée de mon emploi est les visites guidées. Bien sûr, les recherches généalogiques et les archives sont intéressantes, mais diriger une visite reste plus agréable. Le fait de voir l’excitation et la surprise sur le visage des visiteurs quand ils apprennent un fait qu’ils ignoraient complètement est gratifiant. Au cours des visites, l’Église est bien sûr l’attraction la plus appréciée. Les gens sont toujours très contents de pouvoir descendre dans la crypte et visiter un endroit dont ils n’ont jamais eu et n’auront probablement jamais encore l’occasion d’explorer.

De plus, au cours de l’été, j’ai eu la chance de participer au projet Instagram pour la Société. Notre but était d’ouvrir un compte sur la plateforme Instagram et d’y publier des petites capsules vidéo afin de rejoindre

des personnes qui n’auraient jamais entendu parler de la Société d’histoire. Les capsules produites, de nature tant informative que ludique, ont une durée moyenne d’environ une minute. Des capsules d’une si courte durée peuvent sembler insuffisantes pour transmettre des connaissances, mais avec une approche vulgarisatrice, nous avons réussi à garder ce court format tout en respectant la mission éducatrice de la Société. Nous avons réussi à produire sept vidéos, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Lors du filmage, nous avons eu recours à notre magnifique costumier afin d’habiller nos « vedettes » de vêtements dignes de l’époque. Pour ma part, même si je ne suis apparu qu’une fois dans une des vidéos, j’ai joué un rôle important en tant que monteur. En effet, tous les effets spéciaux, collages et bien plus que vous voyez ont été réalisés par moi-même. Pour leur part, les capsules font fureur sur notre compte Facebook et montent lentement en popularité sur notre compte Instagram. En bref, le lancement du compte Instagram a été un projet auquel j’ai pris beaucoup de plaisir à participer et que j’ai très hâte de reprendre et de bonifier l’an prochain ! Si vous ne l’avez pas encore fait, s’il vous plaît, prenez le temps d’aller suivre notre compte Instagram @Shlaprairiem afin de nous aider à atteindre un plus large public.

- Au jour le jour, septembre 2025

Mot du président

Nous sommes en septembre! L’automne arrive à grands pas et la SHLM vous offre une foule d’activités en lien avec notre mission :

- Samedi le 6 septembre (10h à 18h30): Nous animerons un kiosque lors de la Fête des Récoltes au parc Lucie-Roussel.

- À partir du lundi 8 septembre (19 h) : Reprise des activités du club de généalogie.

- À partir du mardi 16 septembre (19h) : Première conférence de l’automne à la SHLM (au Vieux-Théâtre) : « Jack Kerouac et le « Petit Canada » de Lowell, Mass » par M. Réal Houde

- Du 26 au 28 septembre 2025 : notre grande vente de livres d’occasion au centre multifonctionnel Guy-Dupré.

- Samedi le 27 septembre et dimanche le 28 septembre : Journées de la Culture : visites guidées gratuites du Vieux La Prairie et du Musée d’archéologie.

- Samedi 4 octobre, samedi 11 octobre, samedi 18 octobre et vendredi 24 octobre (18 h et 20 h) : visite historique effrayante du Vieux- La Prairie dans le cadre de l’Halloween. Places limitées et réservations obligatoires.

Bonne rentrée!

Antoine Simonato, président de la SHLM

- Au jour le jour, juin 2025

Départ de Caroline Laberge

Chères et chers membres et bénévoles, le vendredi 13 juin, je quitterai mes fonctions d’archiviste-directrice générale à la SHLM. Près de cinq années passées en votre compagnie. Déjà !

Je suis arrivée à la SHLM en pleine crise du coronavirus à l’automne 2020 en tant qu’archiviste. Pandémie oblige, le seul lien « étroit » que j’ai eu le privilège d’entretenir est celui avec les archives de la SHLM durant l’hiver 2020-2021. Oui, un privilège.

J’ai découvert un coin de pays et sa riche histoire à travers les fonds d’archives qui y sont conservés et que j’ai pu traiter. Je n’ai contracté aucun virus… sauf celui de vouloir les explorer et les faire connaître ! Ce qui s’est traduit concrètement par la création d’une séance d’Archives à voix haute lors du 50e de la SHLM en 2022, présentée à plusieurs endroits, et à nouveau le 1er octobre prochain à Candiac. Ou encore par la mise sur pied des Visites effrayantes à l’automne 2024 avec les guides.

Au printemps 2021, le conseil d’administration m’accordait sa confiance en adjoignant la fonction de directrice générale à celle d’archiviste. Une magnifique opportunité. Moult, nouvelles tâches. Une expérience tous azimuts et la possibilité d’apporter mes couleurs à la SHLM. Toutefois, je constate que travailler à temps plein dans les archives me manque : on ne sort pas les archives de l’archiviste !

Ainsi, j’ai accepté un nouveau poste de « Technicienne régionale en gestion des archives » à la MRC des Maskoutains. Je serai en quelque sorte une « archiviste volante » intervenant dans diverses municipalités autour de Saint-Hyacinthe. Tout un changement ! Toutefois, les connaissances et les expériences acquises à La Prairie ne seront pas vaines puisque je me rallierai aux bénévoles sporadiquement.

C’est donc avec émotion que je vous quitte, la belle gang des passionnés de la SHLM, mais c’est avec le cœur satisfait d’avoir pu mettre l’épaule à la roue de la Société d’histoire, comme tant d’autres depuis plus de 50 ans.

Monsieur David Barrette, guide à la SHLM depuis 2 ans, assurera l’intérim jusqu’en août 2025. Avec un baccalauréat en histoire, un certificat en archives et surtout ayant la passion pour l’histoire et le patrimoine, David est à sa place à la SHLM !

Au plaisir de vous recroiser !

- Au jour le jour, juin 2025

Les femmes de La Prairie s’organisent

Lors de recherches dans les archives de la Société d’histoire de La Prairie, j’ai été surprise de constater que La Prairie avait son propre volet de l’Association féministe d’éducation et d’action sociale. Durant mon baccalauréat en histoire, je me suis grandement familiarisée avec les associations féminines et féministes du Québec. Ce fut donc un plaisir pour moi de découvrir les archives de la branche laprairienne.

En 1952, le Cercle d’économie domestique (CED), association pour les femmes des villes, est créé de toutes pièces par les évêques et une propagandiste, Mme Louis-Henri Savard de Kénogami.[1] Le cercle vise à rassembler les femmes urbaines et leur donner des outils personnels et communautaires. Leur slogan « travail et charité » illustre bien leur but. [2] Le 22 mai 1953 a lieu la première réunion du CED à La Prairie, le CED Christ-Roy, qui est organisé par la présidente provinciale Mme Armand Lessard et la propagandiste générale, Mme Louis-Henri Savard.[3] Vingt-deux femmes sont présentes et deviennent les premières membres de la section. C’est à ce moment que la première présidente est élue, Mlle Marie-Jeanne Surprenant, qui sera en fonction jusqu’en 1956. Lui succédera Mme Jeanne Désautels de 1957 à 1960. Finalement, Mme Léopold Bisaillon prendra le relais de 1961 jusqu’à la fermeture du CED en 1966. [4]

Le CED invite les femmes à leur réunion mensuelle, mais aussi à leurs nombreuses activités visant les « Dames et demoiselles désireuses de faire partie de ce mouvement d’action catholique ». Ces activités tournent autour de deux axes, soient éducationnelles et pratiques. Plusieurs exemples de ces activités se retrouvent dans nos archives. Par exemple, en juin 1953, le CED offre deux activités. Pour le programme éducationnel, l’activité porte sur la sauvegarde de la grandeur et la sainteté du mariage chrétien, et le programme pratique vise l’hommage à nos pères. [5] De plus, le CED offre des ateliers sur la vie ménagère. Le 8 février 1954, les femmes reçoivent une technicienne de la compagnie Singer qui leur fait une démonstration de tous les accessoires de leur nouvelle machine à coudre. [6] Le Cercle sert de continuité à l’enseignement traditionnel offert aux filles et permet de prolonger la formation des femmes dans leur rôle traditionnel d’épouse mère. [7] Ainsi, il tient à « promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux du foyer », développer l’esprit de justice et de charité chrétiennes, de solidarités et d’entraide mutuelle, mais surtout, de favoriser l’éducation et l’instruction en vue du relèvement du foyer. [8] Ainsi, les activités offertes par le CED du Christ-Roy remplissent ces visées.

Pour interpeller les femmes à se joindre, le Cercle utilise beaucoup les journaux, dont plusieurs extraits se retrouvent dans les archives de la SHLM. Dans Le Richelieu, elles s’adressent souvent aux femmes des environs en écrivant que « c’est en vivant le Cercle que vous l’aimeriez, que vous l’apprécierez… À vous, Mlles, n’est-il pas dit quelque part : les hommes se passionnent pour les femmes qui savent leur cuisiner de bonnes friandises ?» [9] Les femmes répondent en grand nombre aux appels et se joignent au Cercle pour des raisons d’apprentissage et de sociabilité pour briser l’isolement des mères au foyer.[10]

En 1966, le Cercle d’économie domestique fusionne avec l’Union catholique des femmes rurales. Dès 1963, les discussions entre les deux associations débutent, en incluant aussi le Cercle des fermières qui se retire officiellement en 1965 du projet. [11]Selon l’ouvrage dirigé par Jocelyne Lamoureux, cette union est un mariage de raison puisque les deux associations rencontrent des difficultés. On choisit alors le nom « Association féminine (qui deviendra féministe plus tard) d’éducation et d’action sociale ». Ce nom reflète les deux stratégies fondamentales qui marquent son identité, soit l’éducation populaire et l’action sociale. Cependant, l’AFEAS, comme ces prédécesseurs, continue de s’inscrire parmi les mouvements de l’Église catholique. Cela suscite plusieurs débats au sein de l’association puisque le clergé tend à imposer ses visées, alors que les femmes affirment haut et fort qu’elles décideront elles-mêmes des orientations de l’Association.[12] Le groupe se tourne donc vers un mouvement plus large d’inspiration chrétienne, permettant ainsi aux femmes de s’affirmer comme des « femmes croyantes » et arrêter d’être perçues comme des « petites filles remplies de bonne volonté et d’apparente soumission. »[13]

À La Prairie, ce changement se fait peu ressentir, mais permet d’offrir une variété d’activités aux femmes et filles de 16 ans et plus. Leurs activités tournent autour de trois principes, soit une éducation populaire autonome, une éducation des femmes adultes et une formation axée sur l’action. Selon Jocelyne Lamoureux, « l’AFEAS a toujours été une association baromètre de la société. » [14]

L’AFEAS du Christ-Roy de La Prairie applique ces principes et propose de nombreuses activités à leurs membres et aux jeunes filles des environs. Alors que le CED était ouvert à toutes les femmes ayant à cœur le travail et la charité, l’AFEAS est « ouverte aux femmes qui désirent se joindre à un organisme éducatif et social. »[15] Selon un article publié dans le journal Le Reflet, le mouvement a pour but de renseigner la femme d’aujourd’hui sur tous les sujets concernant leur nouveau mode de vie. Selon les dirigeantes, les cadres de l’Association sont parfaits pour bien représenter les femmes puisque c’est un mouvement d’entraide et d’activités dynamiques. Elles donnent donc plusieurs cours, tels que l’art culinaire, la couture et le tissage ou encore des cours d’émaux sur cuivre. [16] Elles offrent aussi plusieurs activités sociales comme leur exposition d’artisanat annuel, juste à temps pour Noël. [17]

En 1983, l’AFEAS du Christ-Roy publie la programmation annuelle dans Le Reflet sous le thème « plus nombreuses à réagir aux changements », montrant le tournant plus féministe du groupe. Cette année-là, le dossier prioritaire de l’AFEAS est celui du statut de la travailleuse au foyer pour faire reconnaître tout l’apport qu’elle a dans la société et pour qu’elle soit considérée comme travailleuse à part entière. (Voir Camille Robert[18]) Les sujets d’étude porteront sur l’isolement des femmes au foyer, l’alcool au féminin, la sexualité chez les femmes, la vie économique, le stress et le rôle de la mère en 1984. L’Association en profite pour faire un retour sur ces activités. En effet, depuis 17 ans, l’AFEAS du Christ-Roy promeut la place de la femme dans la société et contribue grandement à des changements relatifs à leurs conditions de vie ; congés et allocations de maternité, mécanisme de protection de la résidence familiale, allocation au conjoint survivant âgé de 60-65 ans, gratuité des soins dentaires pour enfants de 13 ans et moins. L’AFEAS du Christ-Roi se préoccupe non seulement des femmes, mais aussi de la société en général. [19] C’est pourquoi, en 1984, elles offrent des ateliers divers, portant sur des sujets qui touchent surtout les femmes, mais aussi les hommes, qui sont les bienvenus à ces activités. Les sujets sont variés tels que l’acceptation de soi, l’amour-propre, être soi-même, l’autonomie, la tendresse au féminin et au masculin, la paternité et la maternité ou encore apprendre à se réserver du temps.[20] La condition féminine est au cœur de l’Association et vise à faire voir et insérer les femmes dans l’espace public. [21] C’est exactement ce que fait l’AFEAS du Christ-Roy avec ce programme.

En 1992, l’AFEAS du Christ-Roy fête ses 25 ans. À ce moment, l’Association comprend 70 membres qui se rencontrent chaque 2e jour du mois à la Maison-à-tout-le-monde. [22]

L’archive la plus récente de l’AFEAS conservée à la Société d’histoire de La Prairie date de 2000 et rapporte la marche organisée par l’AFEAS le 8 mars 2000 à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. En fin d’après-midi, une trentaine de femmes ont marché symboliquement dans les rues du Vieux-La Prairie à partir de la Maison-à-tout-le-monde. Elles terminent leur marche à la Résidence La Belle Époque où elles ont rencontré d’anciennes membres. Selon Claire Roy, relationniste pour l’AFEAS de La Nativité, « la marche visait aussi à sensibiliser la population à la marche mondiale des femmes qui aura lieu au mois d’octobre » suivant. [23]

Ainsi, les archives de l’AFEAS disponibles à la SHLM permettent de brosser un portrait du CED et de l’AFEAS de La Prairie et de mettre en lumière l’évolution et les buts des activités offertes par ces associations, à l’échelle locale et provinciale. Il est donc intéressant de constater la présence d’une association féminine et féministe à La Prairie, l’engouement autour de cette dernière et l’implication des Laprairiennes. Ces archives démontrent aussi l’évolution de la place des femmes dans la société québécoise, passant d’une vision religieuse, axée sur la femme au foyer et bonne épouse, à celle d’une femme travaillante, intégrée à la société et pleinement réalisée.

______________________________

[1] Le Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Éditions Le Jour, 1992, p.394.

[2] [Auteur inconnu], [Titre inconnu], Le Richelieu, 29 octobre 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[3] [Auteur inconnu], « Le chanoine H. Fortier, aumônier général », Le lingot : un journal du Saguenay, jeudi 15 janvier 1953, p.7.

[4] Cercle d’économie domestique, Procès-verbal, 22 mai 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1. ;

Il fut impossible de trouver le prénom de Mme Savard, Mme Lessard et Mme Bissaillon, elles sont toujours appelées par le nom de leur mari dans les archives et les journaux. Cela reflète bien les mentalités de l’époque concernant le mariage et la place de la femme. En effet, la société patriarcale et les mœurs religieuses sont à l’origine de cette coutume. C’était un moyen d’alimenter l’appartenance à la nouvelle famille de la mariée et plus d’assurer les lignées et les successions qui étaient transmis par le nom de famille de l’homme. De plus, la femme était perçue comme une mineur et son mari reprenait alors le rôle du père ; en adoptant le nom de son mari, elle est maintenant sous la tutelle d’un nouvel homme.

[5] [Auteur inconnu], « CED », Le Richelieu, 11 juin 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[6] [Auteur inconnu], [Titre inconnu], Le Richelieu, 4 février 1954, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[7] Häxan Bondu, Mobilisation féminine et régionalité : trajectoire de l’Union catholique des fermières (UCF), des Cercles d’économie domestique (CED) et de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1944-1976, mémoire de M.A (études et interventions régionales), Université du Québec à Chicoutimi, 2023, p.85

[8] Raymonde Grenon, « Les cercles d’économie domestique de la province ont pris naissance à Kénogami », Progrès du Saguenay, samedi 18 mai 1957, p.5.

[9] [Auteur inconnu], [Titre inconnu], Le Richelieu, 29 octobre 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[10] H. Bondu, Mobilisation féminine et régionalité…, op. cit., p.81 et 107.

[11] Ibid., p.124.

[12] Jocelyne Lamoureux, Michèle Gélinas, Katy Tari, Femmes en mouvement Trajectoires de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS), 1966-1991, Montréal, Boréal, 1993, p.44 et 50.

[13] Ibid., p.78.

[14] Ibid., p.232.

[15] [Auteur inconnu], « AFEAS du Christ-Roy », Le Reflet, 15 septembre 1988, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[16] [Auteur inconnu], « L’A.F.E.A.S. qu’est-ce que c’est », Le Reflet, 22 décembre 1966, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[17][Auteur inconnu], « AFEAS du Christ-Roy à Laprairie », Le Reflet, 10 novembre 1987, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[18] Camille Robert et Louise Toupin (dir.), Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée, Montréal, Les Éditions du Remue-Ménage, 2018, 198 p.

[19] [Auteur inconnu], « l’A.F.E.A.S. reprend ses activités sous le thème : plus nombreuses à « Réagir aux changements », Le Reflet, 24 septembre 1983, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[20][Auteur inconnu], « L’A.F.E.A.S. de la Nativité », Le Reflet, 7 décembre 1983, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[21] H. Bondu, Mobilisation féminine et régionalité…, op. cit., p.137 et 150.

[22] [Auteur inconnu], « AFEAS de la Nativité de Laprairie – 25 ans », Le Reflet, 26 avril 1992, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[23] [Auteur inconnu], « Les femmes de l’AFEAS Laprairie marchent pour souligner le 8 mars », Le Reflet, 18 mars 2000, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

- Au jour le jour, juin 2025

Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont de retour après une année d’absence dans le parc du Sentier du Vieux-Fort de La Prairie le 24 juin prochain et la SHLM sera responsable de l’organisation d’un camp militaire de l’époque de la Nouvelle-France.

Ce camp sera animé par les membres de la Garnison de Montréal, groupe de reconstitution historique spécialisé sur l’époque des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France (1685-1760).

Venez passer la journée avec les vaillants soldats qui ont défendu le fort de La Prairie à l’époque des rois Louis XIV et Louis XV.

Plusieurs activités sont prévues : défilé militaire, école du soldat pour les jeunes, atelier sur l’histoire de l’uniforme et visite du campement de la garnison.

Nos locaux seront ouverts toute la journée et les visites guidées seront gratuites.

Bonne Saint-Jean-Baptiste !

- Au jour le jour, juin 2025

Décès de monsieur René Barbeau

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du doyen de nos membres.

Monsieur René Barbeau est décédé le vendredi 23 mai dernier à l’âge vénérable de 102 ans.

Il avait fêté son dernier anniversaire de naissance le 30 avril. J’ai eu le privilège de passer une entrevue d’histoire orale avec monsieur Barbeau en 2024.

Ses mémoires vivantes du passé de La Prairie sont précieusement conservées dans nos archives.

- Au jour le jour, juin 2025

Mot du président

Départ de madame Caroline Laberge

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration de la SHLM, le 8 mai dernier, notre archiviste et directrice générale, madame Caroline Laberge, nous a annoncé qu’elle quittait son poste pour un nouvel emploi avec la MRC des Maskoutains. Femme de cœur et de tête,

Caroline a toujours su mener à terme les projets spéciaux de la SHLM (conférences, expositions estivales, archives à voix haute, Société d’histoire de la seigneurie de La Prairie, les visites effrayantes…) et gérer avec brio les opérations quotidiennes avec nos bénévoles et nos membres.

C’est le cœur lourd que nous avons accepté sa démission et son mandat à la SHLM s’est terminé le 13 juin dernier. Nous tenons ici à la remercier pour ses quatre années avec nous et nous lui souhaitons les meilleurs succès dans ses nouvelles fonctions. C’est monsieur David Barrette, étudiant en archivistique et ancien guide, qui assurera l’intérim jusqu’à l’automne. Le conseil d’administration décidera de la suite des choses à ce moment-là.

Au revoir, Caroline, à bientôt et merci encore !

Antoine Simonato, président

- Au jour le jour, mai 2025

Conférence

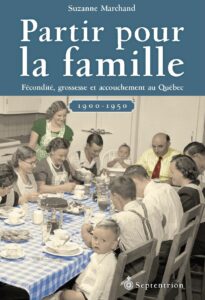

Partir pour la famille (1900 – 1950)

Lorsqu’on évoque la société québécoise de la première moitié du 20e siècle, on a tendance à penser que tous les couples mariés désiraient et avaient beaucoup d’enfants.

Était-ce la réalité? Y avait-il des couples qui tentaient d’empêcher la famille? Comment se déroulaient les grossesses et les accouchements? Qu’arrivait-il aux femmes qui se retrouvaient enceintes sans être mariées?

Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette conférence où seront présentés des extraits de films d’époque.

Après avoir obtenu son doctorat à l’Université Laval, Suzanne Marchand, ethnologue, a été chargée de cours et chargée de projets pour divers organismes.

Au cours des dernières années, elle a coordonné un projet de recherche sur les pilotes du Saint-Laurent.

En 2012, elle a publié chez Septentrion Partir pour la famille: fécondité, grossesse et accouchement au Québec.

Mardi 20 mail 2025 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, mai 2025

Avis de recherche

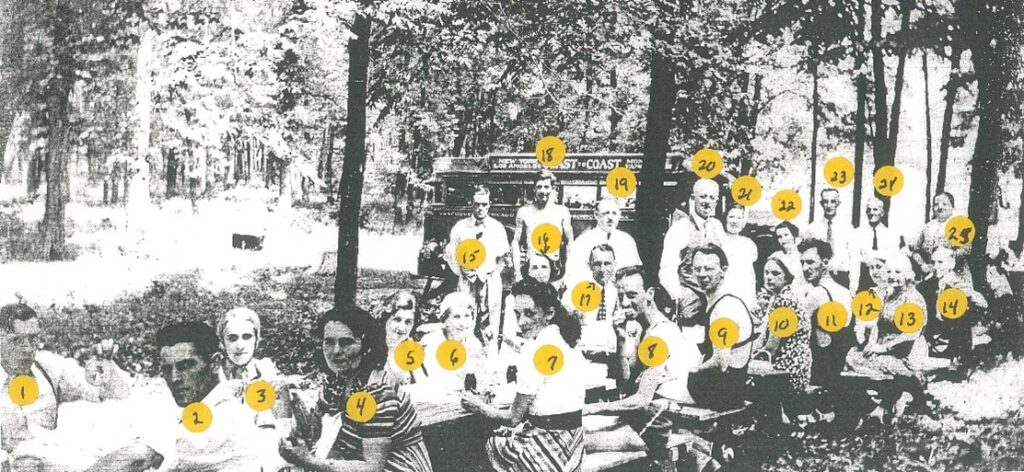

Dans notre dernier numéro, nous avons fait mention d’un pique-nique des membres de la chorale paroissiale de La Prairie. Cette photographie prise vers 1942 a servi à la conception du carton d’invitation pour le brunch annuel de la SHLM. (P43,S7,P03)

Qui sont ces 25 personnes?

Voici la solution de notre quiz.

- Georges Gamache

- (Bernard Lemieux ?)

- Rose Dupré

- Germaine Beauvais (épouse de Bernard Lemieux)

- Marie-Rose Lamarre (fille de Paméla et Jean-Baptiste)

- Paméla Bissonnette (épouse de Jean-Baptiste Lamarre)

- Claire Robert

- Réal Bisaillon

- Clarence Garfield

- Yvonne Tremblay (épouse de Clarence Garfield)

- Georges-Hector Lamarre

- ?

- Eugénie Groulx (épouse de Hyacinthe Lefebvre)

- Arsène Brillon

- Léonard Perron

- Marie-Jeanne Thériault (épouse de Eugène Vermette)

- Eugène Vermette

- Jean-Paul Lamarre

- Lucien Gignac

- Hyacinthe Lefebvre

- Corinne Jeté (épouse de Lucien Gignac)

- Laurencia Meunier (épouse de Arsène Brillon)

- Émile Lamarre

- Benoît Lefebvre

- Agathe Brossard (épouse de Benoît Lefebvre)