- Au jour le jour, octobre 1994

Conférence : les armoiries

Nous avons le plaisir de débuter la saison en ayant comme invité le Père Jules Romme. Il nous entretiendra d’un sujet fascinant, « LES ARMOIRIES ». Comment lire les armoiries, leur composition, leur histoire, qui peut posséder ces emblèmes, et plus encore… Les réponses à ces questions seront illustrées par l’histoire des gardiennes des enfants des rois de France.

Le Père Jules Romme, de l'ordre des Prémontrés, a été ordonné prêtre en 1952 à Saint-Bernard-de-Lacolle. Il fut curé de cet endroit en 1967 puis, en 1978, il fut curé de Saint-Isidore. Il a publié plusieurs ouvrages dont l'un sur Saint-Bernard-de-Lacolle, sur Saint-Isidore et sur Saint-Constant.

Le Père Romme est aussi un membre très actif de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu et, comme tel, a dessiné les armoiries de cette Société.

En 1975, il a été honoré par Héritage Canada pour sa participation à la meilleure restauration d’un bâtiment historique, soit celle de l’église d’Odelltown.

Comme vous pouvez le constater, c’est un rendez-vous à ne pas manquer, mercredi, le 19 octobre à 20 heures aux locaux de la Société historique, au 249, de la rue Sainte-Marie, dans le Vieux-La Prairie.

Nous vous attendons en grand nombre.

- Au jour le jour, octobre 1994

Nouvelles

Renouvellement des cartes de membres

Le mois d'octobre nous fait penser au renouvellement de nos cartes de membres. La cotisation demeure toujours la même, soit $15.00. Vous pourrez faire vos chèques à l'ordre de la SHLM. Vous recevrez vos cartes de membres avec le communiqué du mois de janvier 1995. Ci-joint coupon à compléter et retourner.

Les personnes qui se sont jointes à nous depuis le mois de septembre 1994 sont automatiquement inscrites pour l'année 1995, elles n'auront pas à renouveler leur cotisation.

Visite de 120 étudiants

Le 28 septembre 1994, nous avons reçu la visite de 120 étudiants de l'École Saint-François- Xavier qui ont été guidés par nos bénévoles et notre personnel dans l'arrondissement historique, l'église, au site des fouilles archéologiques et au musée pour l'exposition sur les briqueteries et la généalogie.

Statistiques intéressantes

Pour la période s'échelonnant entre le 1er juin 1992 et le 31 mai 1993, nous avons reçu au Musée 5422 visiteurs qui ont signé. Si l'on tient compte de toutes les personnes qui n'ont pas signé, on arrive facilement à 7500 visiteurs. Ne sont pas comptabilisées toutes les personnes qui ont demandé des renseignements par téléphone ou par écrit.

Condoléances

À La Prairie, le 1er octobre 1994, à l'âge de 52 ans, est décédée Madame Rita Senécal, épouse de Yves Desbiens.

Elle était la sœur de Monsieur Yves Senécal, membre de notre Société. Nos sympathies à tous les membres de la famille.

- Au jour le jour, octobre 1994

Généalogie de Lucille Demers

|

Lucille Demers Marcel Lamarre |

La Prairie 22 octobre 1949 |

Fridolin Lamarre Hélène McGee |

|

Adélard Demers Georgiana Brais |

St-Isidore 21 Avril 1925 |

Uldéric Brais Alphonsine Hébert |

|

Arthur Demers Marie-Louise Payant |

La Prairie 3 mai 1897 |

Zénophile Payant Rose-de-Lima Savarini |

|

Elzéard Demers Elizabeth Guérin |

La Prairie 27 février 1865 |

Pierre Guérin Flavie Tremblay |

|

Pierre Demers Louise Diller |

La Prairie 19 juillet 1830 |

Jean Diller M.-Constance Le Pagé |

|

François Demers Marie-Amable Hervé |

La Prairie 1er juillet 1754 |

Louis Hervé Marie-Anne Perras |

|

Jacques Demers-Dumay Marie-Barbe Brosseau |

La Prairie 30 janvier 1719 |

Pierre Brosseau Barbe Bourbon |

|

Joseph Demers-Dumay Marguerite Guitault |

La Prairie 25 octobre 1683 |

Jacques Guitault Marguerite Rebours |

|

Étienne Demers-Dumay Françoise Morin |

Notre-Dame-de-Québec 28 janvier 1648 |

Jean Morin Jeanne Desnovels |

|

Jean Demers-Dumay Miote Lacombe |

St-Jacques-de-Dieppe Diocèse de Rouen Normandie |

St-Jean-de-la-Rochelle |

Quelques anecdotes intéressantes

FRANÇOIS DEMERS « journalier »; terme qui deviendra d'usage courant après 1800. Avant, il était comme tout le monde « habitant ». François s'est marié trois fois à La Prairie.

JOSEPH DEMERS; possède une terre à La Prairie, voisine de la croix du chemin à St-Lambert. Marguiller à La Prairie, il fut scalpé par les Iroquois en 1693, de même que Jean Bessette son compagnon d'infortune. Ils survécurent et durent porter une perruque. Celle de Joseph est en crins de cheval, fabriquée par lui-même, et qu'il porta jusqu'à sa mort. Joseph fit quatre mariages, les deux premiers à La Prairie, les derniers à Varennes.

ÉTIENNE DUMAY (DEMERS); lors d'un voyage en France, il ramena à Québec ses deux demi-frères André et Jean venus de la paroisse de St-Jean, ville de Dieppe, qui souhaitaient s'établir en Nouvelle-France. Son métier de charpentier le fait voyager beaucoup. Quand il se fixe à Montréal en 1666 pour devenir habitant, il est veuf et a eu 9 enfants.

LOUISE DILLER (5e génération); nous trouvons dans les registres de La Prairie, pour le patronyme Diller, deux équivalents, soit Hill et Diller.

- Au jour le jour, octobre 1994

Le fort de La Prairie de la Madeleine

Texte par Marcel Lamarche, extrait de « Les Forts de Laprairie » par Élisée Choquet, Ptre, dans « Le Bulletin des recherches historiques », Vol. 51e, Lévis – Décembre 1945, No. 12.

LE FORT DE LA PRAIRIE DE LA MADELEINE

La Prairie et son fort sont inséparables. Il eut beau être détruit en 1775, Il se continua si bien avec le blockhaus et dans une histoire militaire singulièrement riche, que, vers 1925, les vieux, plusieurs lieues à la ronde, disaient encore : « aller au fort » pour « aller à La Prairie ». Il est vrai que la tradition avait, à la longue, pris corps dans une légende erronée : ils confondaient le blockhaus de 1775 avec le fort qui survécut à peine au régime français.

Sur la foi de Twaites et de Gosselin, le P. LeJeune, dans son Dictionnaire général du Canada, affirme que les colons de 1668-1670 se fortifièrent et tinrent garnison à La Prairie. Seuls les sauvages convertis entourèrent leur bourgade à leur manière, et sans garnison. Ce fort indien assurait la sécurité des blancs colonisant dans le voisinage.

La sécurité dura peu. Les Iroquois chrétiens déménagent au Sault en 1676 et les Iroquois païens, armés par les Anglais et les Hollandais, se montrent arrogants. Le gouverneur LaBarre, en 1683, appelle La Prairie « la frontière des Français et des Anglais ». Mais il ne fit rien. Denonville dut faire quelque chose. Se rendant compte que, par l'enlèvement des chefs Iroquois, il avait « fourgaillé dans un nid de guêpes », selon la prédiction du Grand Agnier, il dépêche le peu recommandable Sieur Robert de Villeneuve, ingénieur et « dessinateur », avec mission de préparer les plans pour entourer d'enceintes fortifiées La Prairie et Chambly. Deux ans après, fin 1688, il propose Gédéon de Catalogne à la protection de la seigneurie de La Prairie.

Il s'agissait d'entourer trois villages de solides clôtures en pieux debout. Gédéon de Catalogne mit à l'œuvre les troupes envoyées en quartier d'hiver. À La Prairie était stationné LeGardeur de Lisle; à Saint-Lambert, LeGardeur de Beauvais, lieutenant réformé, qui y reçut en 1690 la promotion de lieutenant en pied; au haut du Sault (Kanatakwende), apparemment le capitaine Guillaume de Lorimier, Sieur des Bordes. On prépara le bois tout l'hiver. Beaucoup de bois accessoire, sans doute, mais le gros œuvre consistait en pieux de huit à dix pouces de diamètre et de 16 pieds de longueur. On en fichait quatre pieds en terre pour la solidité et contre la gelée. De place en place, on y perçait des créneaux à hauteur de tir. Au pied extérieur de cette muraille, un fossé de six à huit pieds en rendait l'accès difficile. Le tout assez vaste pour y réfugier hommes, familles et bestiaux. A Pâques, l'on parachevait la palissade de La Prairie de la Madeleine, en mai, celle de la Prairie de Saint-Lambert; fin juin, celle de « l'iroquois qui prie », qu'on retirait de leur ancien fort à ce moment précis pour un séjour d'un an sous des tentes à Villemarie.

Un plan dessiné plus tard, vers 1704, par Gédéon de Catalogne, rend facile le calcul des dimensions du fort de La Prairie. À l'Ouest, c'est-à-dire la base courant le long du fleuve, 100 toises. À l'opposé, affrontant par-delà la plaine le danger des bois, 120 toises sans porte. Le Sud, face au moulin banal servant de redoute en pierre à 500 pieds plus haut, 25 toises. Le Nord, en direction de Saint-Lambert, 95 toises. Aux quatre coins, les bastions, on ne peut plus dissemblables.

En somme un parallélogramme fortement étiré au coin Nord-Est aux dépens du Sud. Nous sommes loin des figures régulières : du carré parfait de Saint-Lambert, d'après les vestiges de 1830 (Jacques Viger); du pentagone indien de 1685 (Chauchetière); et du rectangle de 1689 au haut du Sault. L'explication est obvie : à La Prairie, l'ingénieur avait affaire à un village existant bien avant la palissade et devait tenir compte des maisons, du terrain et de l'objectif militaire.

La paix de 1700, après l'ère sanglante et glorieuse, fut de brève durée. Le cauchemar iroquois renaissait, remettant sur le tapis la question des fortifications, en 1702-1703. Dans le mémoire au gouverneur et à l'intendant et la lettre du 20 juin au Sieur Levasseur de Néré, le roi exige des plans. Cette fois, les troupes fourniraient le travail; seigneurs et habitants, les matériaux.

La réponse fut le « Plan de LaPrairie de la Madeleine levé en l'année 1704 » par Gédéon de Catalogne et conservé aux archives d'Ottawa. Plan précieux. Les traits appuyés marquent l'ancien fort décrit plus haut. Là-dessus le dessinateur superpose le projet d'un fort nouveau. Beau projet qui ne fut exécuté qu'en partie concernant surtout l'emplacement de la nouvelle église de 1705 et la redistribution des terrains religieux : église, curé, cimetière, Sœurs.

Tout cela, si beau soit-il, cache un grave défaut, avoué par la correspondance officielle. Ces ouvrages sont en bois, et, qui pis est, en « bois vert ». Donc peu durables et difficiles d'entretien. Les espions Goyoquoins de 1709 qui, sous couvert de la traite des fourrures, inspectent les installations militaires, observent à La Prairie que certaines parties du fort (Est et Sud) ont été renouvelées, d'autres sont vielles et pourries.

En 1724, encore des menaces à l'horizon. Les troupes reparaissent et, trouvant les fortifications dans un état déplorable, s'attellent à la tâche de le remettre sur pied sans changer un iota au plan.

Nouvelle restauration de la palissade en 1744, comme en témoignent les autorités coloniales, en rendant compte des soins apportés à ce sujet, spécialement dans les côtes du gouvernement de Montréal. Nouvelle détérioration en peu de temps. Consultons, sur ce chapitre, deux voyageurs.

Kalm, en 1749. Le savant suédois laisse éclater son émerveillement en débouchant de la savane et du bois à l'approche de La Prairie : sol beau et riche, vue fort belle, « la plus belle contrée de l'Amérique du Nord que j'ai encore vue ». Tout y passe : moissons, champs, maisons, église, clocher, croix. Il continue : « Le village est entouré de palissades de quatre à cinq verges de hauteur, élevées autrefois pour le protéger contre les incursions des Iroquois… »

En 1752, Franquet, sorte d'inspecteur militaire. « Ce village… est l'un des plus considérables de la colonie. Dans les premières guerres avec les sauvages, il a beaucoup souffert, d'autant qu'il est en tête des habitations de cette partie du fleuve; on y voit encore une enceinte de pieux qui enveloppaient ci-devant l'église et une partie des maisons, mais que l'on néglige aujourd'hui sous prétexte que ce village est à couvert du fort Saint-Jean et de celui de Saint-Frédéric. »

Les événements n'allaient pas tarder à prendre une tournure grave avec l'année 1754. Des clausules significatives sont apostillées aux contrats notariés l'hiver 1754-1755. Par exemple, à la vente faite par le Sieur Louis Drinville, me-taillandier, le 30 mars 1755 : « À l'exception des événements de notre Prince ». Dans une autre au Sieur Jacques Lecomte, le 10 juin, le tabellion inscrit : « sçauf les événements et besoins de notre Prince ». Puis vers la fin de la même année, le notaire de M. de LaPlante note : « Mais le Roy du depuis ayant fait passer la palissade du fort sur ledit emplacement… »

Qu'advint-il de ce fort? Il disparut durant la guerre de l'indépendance. Le major S. Brown et ses Bostonnais, entrés à La Prairie le 8 septembre 1775 pour en sortir le 6 juin 1776, firent face à un dilemme. Ne voulant ni l'occuper au milieu d'une population hostile, ni, en l'abandonnant, risquer de voir les miliciens s'en emparer par surprise, ils le démolirent et bâtirent à 200 pieds plus à l'Est, assez près pour surveiller et assez loin pour parer à l'improviste, un fort blockhaus, que l'on prenait, un siècle plus tard, pour l'ancien fort français de La Prairie.

M.L. 94-08-08

- Au jour le jour, septembre 1994

Défi 94

Les trois étudiantes de Défi "94 ont collaboré à la préparation de l'exposition sur les briqueteries, ont été très actives auprès des visiteurs et ont fait avancer certains dossiers déjà en marche à la S.H.L.M.

Elles ont effectué un premier classement des volumes et revues contenus dans les 20 caisses que nous ont données les Frères de l'instruction chrétienne. Elles ont corrigé le classement de la majeure partie de notre bibliothèque en modifiant lorsque nécessaire les étiquettes de codification et les données déjà entrées dans la base, et elles ont complété l'informatisation des derniers volumes reçus.

Dans nos archives photographiques (iconographie), elles ont effectué des vérifications, des classifications et l'informatisation. Elles ont également été actives dans les nouvelles acquisitions, particulièrement dans le domaine des briqueteries.

Un autre domaine de grand intérêt pour notre histoire locale est celui des premiers moulins de La Prairie. Une des étudiantes a fait une recherche poussée dans différents Fonds d'archives : Archives Nationales du Québec, Université de Montréal, archives des religieuses de la C.N.D., etc. Ces recherches seront diffusées l'an prochain lors d'une conférence et elles donneront lieu à une publication.

- Au jour le jour, septembre 1994

Article 25

Depuis la fin août, la S.H.L.M. bénéficie d'un nouveau projet, « EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA » ARTICLE 25. Celui-ci vise le classement général du matériel archivistique et à son informatisation, ainsi qu'à celui du Fonds « La Prairie d'hier » (de 1920 à 1950) et « La Prairie d'aujourd'hui » (de 1950 à 1993).

Diane Leblanc, historienne, se met à la tâche pour mettre de l'ordre dans tout notre matériel archivistique, et André Dorion, agent de saisie de données (entrées faites à l'ordinateur), participe à l'informatisation de l'inventaire et l'entrée de nouvelles données du « Fonds des Jésuites », de la Cartographie, Photographie, etc.

- Au jour le jour, septembre 1994

Dons reçus

- 21 caisses de volumes et revues, du frère Jean Laprotte, directeur des archives, maison provinciale des F.I.C. La Prairie.

- Historique des Robidoux, dont l'ancêtre a été parmi les premiers habitants de la Seigneurie de La Prairie.

- The Robidoux's in North America, 1993, 585 p.

- Memorial to the Robidoux Brothers, 1924, 311 p.

- Robidoux Ranch, 1972, 64 p.

- Généalogie historique de quelques descendants d'Antoine Hébert, né en France en 1621. Volume de 109 pages, écrit en anglais, don de Mme June G. Hamilton (Hébert) de Sault Ste-Marie. Ontario.

Un des descendants, Jacques b. 1725 a été déporté avec son épouse d'Acadie Grand-Pré au Connecticut en 1755, puis à Boston. La famille est venue s'établir à l'Acadie de La Prairie en 1768. Plusieurs de leurs 10 enfants ont été baptisés à La Prairie, St-Philippe, ou St-Constant.

Un autre descendant d'Antoine, JOSEPH, est décédé à La Prairie le 15 août 1827. Il a été juge de paix à La Prairie et capitaine d'une compagnie des milices sédentaires de La Prairie.

Ce volume présente une impressionnante recherche, une abondante bibliographie et plusieurs photographies.

- Don de M. Laurent Lazure, « Les Dumurier dit Azure ou Hazure » (1733) (Lazure) Les descendants depuis 1760 à 1994 ainsi que la descendance de Michel Azure dans l'ouest canadien. C'est un complément généalogique de l'œuvre déjà remise par M. Laurent Lazure.

- Au jour le jour, septembre 1994

Nouvelles

Chers amis,

Nous voici de retour pour une autre année. Même si certains ont pris des vacances, ce ne fut pas le cas pour tous comme vous pourrez le constater par les activités réalisées durant l’été et dont nous faisons état dans ce numéro. Nos huit pages ne suffisent pas à vous transmettre les articles reçus; nous en aurons en réserve pour le mois d’octobre.

Votre nouveau conseil

Suite aux élections du mois de juin, le conseil de la S.H.L.M. est composé des personnes suivantes : Jean L'Heureux au poste de président, Édouard Légaré au poste de 1er vice-président, Jean-Pierre Yelle au poste de 2e vice-président, Jean Girard comme trésorier, et aux postes de secrétaire, Claudette Houde et Léonie Legault.

Bénévoles pour l’accueil

Pour assurer une présence à la Société historique, nous manquons de bénévoles qui accueilleraient les gens et qui répondraient au téléphone. Il s’agit d’un travail peu complexe et qui nécessite que quelques heures. Vous n’avez qu’à donner votre nom à la Société historique en téléphonant au 659-1393 et on se fera un plaisir de vous expliquer les tâches à faire.

Conférences

Les conférences du troisième mercredi du mois débuteront au mois d'octobre, nous vous ferons connaître le thème des conférences dans l'édition du mois d'octobre.

Cartes de fête

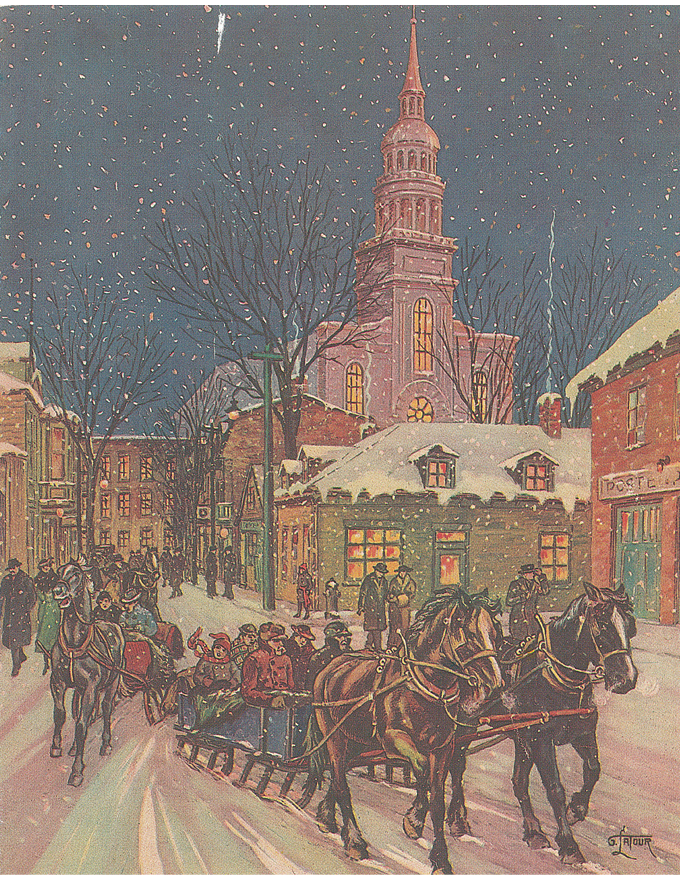

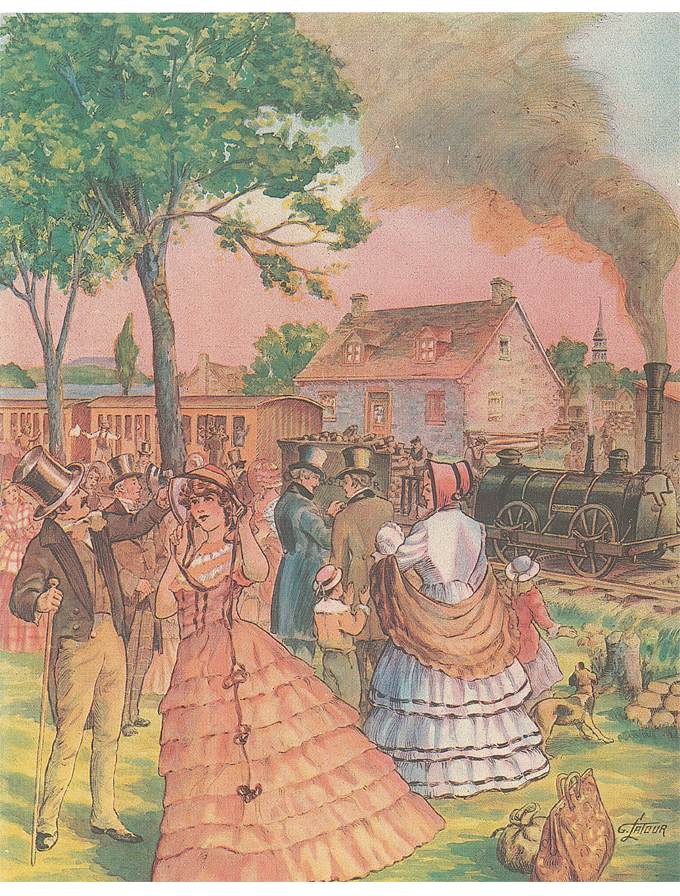

La S.H.L.M. a fait imprimer deux variétés de cartes de fête à partir de rotogravures de 1934 et 1936 : la première représente « Au retour de la messe de minuit à La Prairie en 1933 » et la seconde représente le « Premier chemin de fer au Canada en 1836, entre La Prairie et Saint Jean ». Le coût est de 1,00 $ la carte pour les membres et de 1,50 $ pour les non-membres; il y a aussi possibilité de se les procurer en paquet de 10 (5 de chaque variété) au montant de 12,00 $.

Remerciements

Nous recevons régulièrement des photographies anciennes de groupes et plusieurs membres nous aident à identifier les personnes qui y figurent. Un merci tout particulier à Mme Rollande Lussier, à Mlle Claire Robert, à messieurs Gilles et Gérard Lussier. Merci également à ceux et celles qui nous aident à l'occasion. Si vous pensez être en mesure de collaborer, veuillez téléphoner au Musée et nous ferons appel à vos souvenirs. Un gros merci à Manon Savard, archéologue de Candiac, qui a donné une journée complète, à titre de bénévole, lors des fouilles du mois de juillet, sur le lot 97.

Félicitations

à Louis Lavallée, auteur du volume « La Prairie en Nouvelle-France », pour le certificat de mérite qui lui a été décerné par la Société historique du Canada le 13 juin dernier à Calgary. Lors de sa réunion annuelle, la S. H. du Canada a souligné la qualité du volume publié par Louis Lavallée.

Condoléances

À La Prairie, le 24 juin 1994, à l'âge de 89 ans, est décédée Germaine Rouillier, épouse de feu Armand Auclair. Elle était la mère de M. Jean-Paul Auclair.

Visites aux Briqueteries St-Laurent

Samedi le 13 août, aux Briqueteries St-Laurent, avait lieu une visite guidée, organisée avec le concours du personnel de cet établissement et la Société historique.

L'accueil chaleureux que nous avons reçu ainsi que le nombre de visiteurs qui se sont présentés pour cette visite a été une agréable surprise pour tous les organisateurs de cet événement. Nous avons compté environ 175 personnes.

Tous les ouvriers étaient au poste pour nous expliquer les différentes étapes de la fabrication de la brique. Trois membres de la direction nous guidaient et faisaient l'historique de l'établissement.

Cette visite a suscité un tel intérêt qu'il se peut que les Briqueteries recommencent l'année prochaine.

Hélène Charuest

- Au jour le jour, septembre 1994

Fouilles archéologiques lots 94 et 95 à La Prairie

Le 16 juin, les archéologues François Véronneau et Pierre Cardinal de la Société d'Archéologie Chronogramme-Lauverbec de Montréal, assistés d'une étudiante en archéologie, se sont présentés à nouveau sur le site des fouilles.

Cette fois, leurs travaux ont été concentrés sur la partie Nord de l'excavation, c'est-à-dire à l'extérieur des fondations de l'ancienne auberge. On a là aussi découvert des traces de tranchées qui pourraient être la continuation des tranchées retrouvées précédemment. On a aussi nettoyé à trois endroits les parois de l'excavation. Sur le côté Ouest, on aperçoit une grosse pierre qui pourrait avoir servi de fondation à une habitation du XVIIe ou XVIIIe siècle. Du côté Nord, les vestiges de ce qui parait être une ancienne glacière du début du XIXe siècle, et du côté Est, un vieux mur ou une fondation de grosses pierres dans l'axe de la tranchée d'où avaient été retirés ce qu'on croyait être les pieux de la palissade lors des excavations.

Quelques artefacts, tels bois, céramiques, éclats de pierre, etc., ont aussi été retrouvés sur les lieux. Les relevés nécessaires pour dresser un plan précis du site ont été faits.

Il est à noter que les membres de la S.H.LM. qui assistaient au travaux du 16 juin ont noté une très grande détérioration du site depuis que la première tranchée avait été découverte suite aux excavations du 6 juin.

Marcel Lamarche

94-06-19

Le 15 juillet 1994, après un arrêt de près d'un mois, le travail sur le site reprenait. L'après-midi fut consacré à enlever du site la pierre concassée du coin sud-est de l'excavation.

Mais la suite du véritable travail d'archéologie était prévue pour débuter le matin du 18. Malheureusement la pluie de la fin de semaine ayant rendu le site tout à fait inaccessible pour les fouilles, la plus grande partie de la journée a dû être consacrée à enlever l'eau accumulée au fond de l'excavation.

Vers la fin de l'après-midi, le site fut nettoyé à nouveau pour rendre visible les traces des tranchées et deux endroits furent sélectionnés afin d'y faire des fouilles minutieuses. Les endroits choisis étaient l'un du coté sud-ouest tout près des fondations de l'ancien hôtel Laprairie, et l'autre sur la tranchée située parallèlement et le plus près de la rue Sainte-Marie.

Beaucoup de bois a été trouvé dans les deux endroits et un morceau d'environ 12 pouces de longueur, retrouvé dans la tranchée du côté de la rue Sainte-Marie, a été conservé pour des études en laboratoire. On n’a malheureusement pas pu retrouver d'autres artefacts qui auraient permis de dater les tranchées.

Il était apparent que les pièces de bois de la tranchée près de la rue Saint-Georges de même que dans la tranchée diagonale qui est la plus près de la rue Saint-Ignace étaient en état de décomposition beaucoup plus avancé que les pièces de bois de la tranchée parallèle à la rue Sainte-Marie.

Des relevés ont été faits pour compléter le plan du site, en particulier en rapport avec les deux endroits choisis pour effectuer les fouilles et pour ajouter au plan le tracé de la tranchée qui était précédemment sous le tas de pierre concassée. (Plan de la première page.)

D'autres travaux ont été exécutés le lendemain, le mardi 19 juillet. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister et il m'est donc impossible de les décrire.

Marcel Lamarche

94-07-21

Marcel Lamarche nous reviendra en octobre avec un article sur les forts.

- Au jour le jour, septembre 1994

Passé, présent et … à venir?

Nous sommes trois sur le site par un matin incertain de la mi-juillet; l'archéologue, un technicien en archéologie et moi-même. L'objectif de cette dernière journée d'activité sur le lot 94 (angle Sainte-Marie et Saint-Georges) est de procéder à trois sondages d'un mètre carré chacun en des points stratégiques sur les restes de la palissade.

Bien que l'empreinte des pieux soit visible en plusieurs endroits, le choix demeure ambigu car la palissade semble s'étirer dans toutes les directions à la fois. L'archéologue décide donc d'un premier sondage à l'angle du bastion, d'un second plus au nord et d'un troisième là où la ligne des pieux s'oriente vers la rue Sainte-Marie en direction du Vieux Marché.

Les travaux s'amorcent lentement, il nous faut y aller avec prudence et éviter de poser les pieds dans le réseau de rigoles imposé par un sol saturé d'eau. D'ailleurs nos travaux de drainage n'ont qu'un succès mitigé, car dès que nos truelles creusent à plus de 15 centimètres nous sommes forcés d'extraire à mains nues une boue sablonneuse et lourde qui laisse peu d'espoir à la découverte d'artefacts de petites dimensions. N'oublions pas que nous travaillons sur le sol originel à près de deux mètres sous le niveau actuel de la rue.

Malgré les difficultés du site les fouilles avancent et après quelques heures l'émotion est grande lorsque je réussis à dégager la base d'un second pieu en très bon état de conservation. Il me faut beaucoup de patience et de minutie avant de l'extraire complètement de sa gaine de boue. Les coups de hache y sont encore très visibles. Songez qu'après plus de trois siècles j'imagine nos ancêtres là devant moi, ahanant sous le soleil à creuser un fossé dans lequel ils enfoncent des pieux afin d'établir une enceinte qui assurera la sécurité du village naissant. Cette découverte représente pour moi un moment privilégié.

Enhardis par ces trouvailles, nous poursuivons les fouilles pendant une heure ou deux encore pour découvrir qu'à l'angle du bastion on solidifiait le fortin en entourant la base des pieux de mottes d'argile et pour constater que, pour notre malheur, le tracé de la palissade n'était pas aussi simple qu'il y paraissait et que cette dernière avait sans doute, au cours des ans, subi de nombreuses modifications.

Bien que faute de fonds, le site n'ait été que partiellement fouillé, la reprise des travaux de construction marquera la fin d'une source unique d'informations sur le passé de LaPrairie. Cela doit nous inciter à la vigilance dans le futur.

Gaétan Bourdages