- Au jour le jour, mai 1997

L’occupation du sol à La Prairie (suite d’avril 1997 – partie 3)

Dans le territoire que conserve La Prairie, on modifie l’utilisation de plusieurs terres pour y implanter le quartier résidentiel de «La Magdeleine». Dans le cœur de la ville, le grand terrain laissé vacant par l’ancienne commune est exproprié par la municipalité, loti et rapidement construit. On y crée une deuxième paroisse, le Christ-Roi. Puisque les droits de 1694 existent toujours, une indemnité est négociée. Les ayant droit, soit les censitaires, représentés par les syndics de la Commune, font appel à la Législature provinciale pour que prenne fin l’existence de la Commune de La Prairie de la Magdeleine, ce qui est accordé en 1966. Conséquemment, les Jésuites demeurent les seuls propriétaires de ce qui reste des terrains de la Commune.

En compensation pour cette transmission de propriété, les Jésuites avaient accepté de verser la somme de 350 000 $ à être partagés entre 713 censitaires. À titre d’exemple, la somme de 255 $ a été versée au propriétaire des lots 136-137, dans le Village, rue Saint-Jacques. Quant au propriétaire des lots 211 à 216, situés rue Saint-Georges, dans le Fort Neuf, il recevra 125 $.

La Commune de La Prairie a existé de 1694 à 1966 comme entité juridique à propriété partagée. Depuis 1966, les Jésuites ont vendu tous leurs terrains de l’ancienne commune à des promoteurs immobiliers.

Après Brossard et Candiac, La Prairie devient à son tour une banlieue de la métropole. Des quartiers résidentiels nouveaux sont bâtis : La Citière (ancien domaine des Jésuites), le Grand Boisé (partie de la commune), l’arrondissement et la Clairière. La Ville de La Prairie établit un nouveau plan d’urbanisme (no 940) en 1993. Une vaste étendue agricole est conservée en direction sud-est vers Saint-Luc et l’Acadie. Cette zone verte, vestige des concessions où les premiers colons se sont taillés une terre dans le pays neuf qu’était la Nouvelle-France, rencontré à l’opposé, sur les rives du grand fleuve, «l’arrondissement historique», le Vieux-La Prairie, dont la configuration témoigne de l’existence du Fort de 1705.

La Prairie, ville d’avenir, se souvient de son passé

- Au jour le jour, mai 1997

L’occupation du sol à La Prairie (suite d’avril 1997 – partie 2)

Dans les hautes sphères gouvernementales on cherche une solution au problème aigu du financement des écoles. Pourquoi ne pas utiliser l’usufruit des Biens des Jésuites? Bien plus, il apparait tout à fait légitime de convertir du terrain où ceux-ci ont des droits de propriété en terrains lotir. C'est ce qui advient à La Prairie. A même la Commune on taille un terrain résidentiel. L’acquéreur d'un lot s'engage cependant à payer des renies seigneuriales pour toujours.

(…) Suivant la Coutume de Paris et le titre de concession dans la Seigneurie de La Prairie (…)

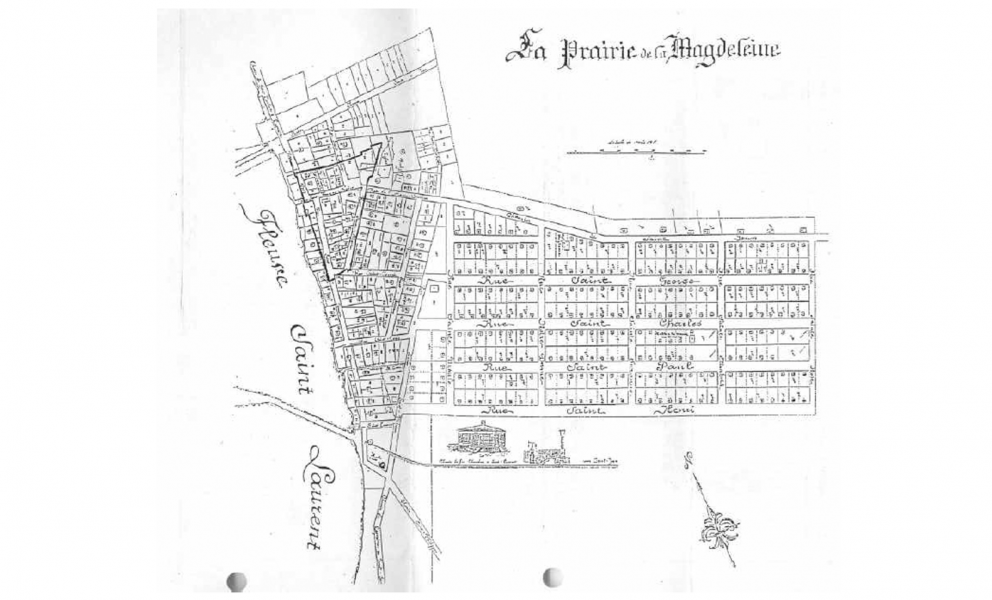

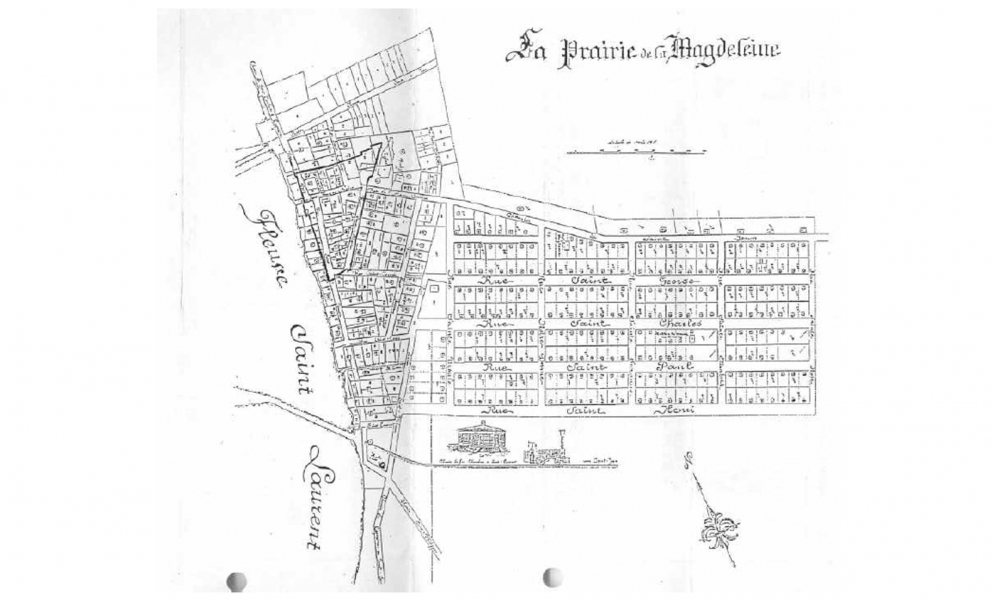

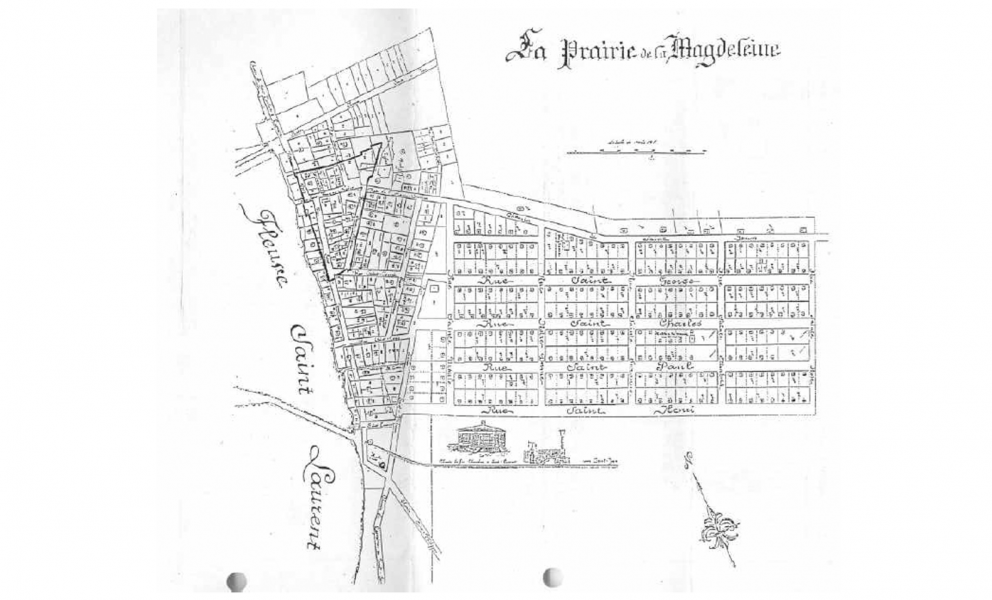

Le plan d'arpentage de William Sax présente l’image d'un terrain sans obstacles. Chacun des lots mesure 60 pieds de front par 90 pieds de profondeur pour une superficie de 50 toises. Les piquets de bornage sont en cèdre! Par opposition, le plan du vieux village offre une forme irrégulière et singulière héritée du tracé du Fort existant en 1705. L'actuel arrondissement historique (1997) a conservé cette particularité unique au Québec.

Le Fort Neuf comprend 224 lots pour habitations, 12 lots sont réservés pour l'église et son cimetière. Les limites sont celles d'aujourd'hui: rue St-Henri, rue Sainte-Rose, chemin de SaiJ1t-Jean et rue Saint-Laurent. Cc nouveau quartier, baptisé Fort Neuf, co11scrvernccue appellation jusqu'en 1950. On disait: Allons au Vieux Fort ou au Fort Neuf.

Déjà en 1821, 167 lots ont trouvé acheteurs. Le bas niveau du sol du nouveau quartier fera que les habitations se construisent d’abord au sud-est de la rue Notre-Dame. Chaque propriétaire s'engage par contrai à participer à une corvée pour creuser un fossé qui canalisera l'eau de pluie et de fonte des neiges vers le fleuve. De plus, ces terrains facilement inondables recevaient les eaux du fleuve lorsqu'à l'automne il y avait la «prise des glaces» ou inondation. Cette vulnérabilité retardera les constructions dans le quadrilatère des rues Saint-Laurent, Saint-Georges, Notre-Dame et Saint-Henri. Le long de la rue Saint-Georges, certains terrains demeureront vacants jusque dans les années 1930-40. Les «anciens» conservent en mémoire les jardins qu'on y cultivait et les pacages pour chevaux dans le «grand bout». Pour les jeunes, ces terrains devenaient une patinoire fort achalandée. La nature fournissait chaque année «l 'eau montée» et le domaine (l'actuel quartier La Citière) offrait lui aussi une surface gelée qui devenait lieu d'amusement.

Un événement majeur viendra accélérer l’urbanisation de la Rive-Sud du Saint-Laurent, l’ouest de Saint-Lambert, dans les années 1950: la canalisation du fleuve Saint-Laurent. Certains autres facteurs contribueront également à celle venue en grand nombre de citoyens qui quittent Montréal pour la banlieue. Le territoire de La Prairie change, et rapidement. Jamais plus pourra-t-on dire de La Prairie que c'est une petite ville semi-rurale. A même les fertiles terres agricoles de l'ancienne ville et Seigneurie vont naître deux villes: Candiac et Brossard. Celle dernière devient vite cosmopolite et sa population dépasse les 60,000 habitants à l'aube du XXIe siècle. La Côte Sainte-Catherine, autrefois cultivée par les censitaires du début de la colonie, se sépare de La Prairie et devient ville autonome.

- Au jour le jour, mai 1997

Généalogie de la famille Létourneau

L’ancêtre David L’Étourneau, originaire de Muron, arrondissement de Rochefort, en Saintonge, marié à Sébastienne Guéry a eu trois enfants : une fille, Marie, et deux fils, David et Jean. Après le décès de Sébastienne, David se marie en 1654, en deuxièmes noces, à Jeanne Baril, qui lui donne deux autres enfants. On ne sait pas exactement pourquoi David s’embarqua sur un navire (peut-être le Taureau) en partance pour la Nouvelle-France en mai 1658. Il est accompagné de ses deux fils nés d’un premier mariage. En arrivant au pays, David et ses fils se mirent sans doute au service d’un fermier, à Château-Richer, semble-t-il. Cependant, personne n’a pu trouver leur contrat d’engagement pour 36 mois.

David mit tout en œuvre pour installer ses deux fils, nés du premier mariage, et préparer son foyer pour recevoir son épouse et ses autres enfants, Marie étant demeurée en France. David achète une terre en 1661 dans la paroisse Sainte-Famille à l’Île d’Orléans. Il semble s'être installé avec sa femme à Beauport dès 1665. David prit la charge du moulin à farine du seigneur Giffard puis celui de Château-Richer en 1667. David Létourneau mourut marchand-meunier "demeurant au moulin et à la ferme du Château-Richer" en 1670.

Michel Létourneau est né à Montréal (Ville Émard) en 1951. Il vit à Châteauguay depuis plusieurs années. Architecte de profession, il enseigne la restauration de bâtiments anciens dans un collège privé depuis 1990. Membre de la Société historique depuis 22 ans, Michel a contribué par ses recherches historiques à la déclaration de l'arrondissement historique de La Prairie. Il fut actif lors des fouilles archéologiques du site de l'ancienne Académie Saint-Joseph, et il a collaboré à la rédaction et à l'illustration du bulletin "Le Bastion" et à de nombreuses autres publications. Michel est actuellement très actif au sein de la Fondation Royal-Roussillon où il siège comme vice-président, et continue de promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de notre région.

En collaboration avec Yves Bellefleur, président de la fondation, il dirige actuellement l'important projet de restauration de l'ancien presbytère de Saint-Constant.

- Au jour le jour, mai 1997

L’occupation du sol à La Prairie (suite d’avril 1997)

Louis Lavallée, historien de la Seigneurie de La Prairie, avoue cependant être dans l’impossibilité de chiffrer la population. Dès son origine, La Prairie s’avère un lieu de passage pour une population “flottante” composée de voyageurs et autres qui n’y prennent pas racine.

Francophones et anglophones s’unissent en 1819 pour presser les autorités de repousser les limites du Village. La pétition signale l’urgence d’agir pour satisfaire les nombreuses demandes de futurs villageois. Les protestants réclament des terrains pour y bâtir un lieu de culte, des artisans réclament un lieu pour y établir leurs boutiques et plusieurs «retraités» veulent quitter leur ferme pour habiter le Village. Sans le dire, des spéculateurs voient miroiter les bénéfices futurs entraînés par la hausse de prix des terrains.

L’empiètement dans la Commune est d’importance, et l’acquisition des terrains doit s’effectuer en tenant compte de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, il faut savoir que les jésuites se sont vus garantir la jouissance de leurs biens par le traité de Paris de 1763. Ces biens sont alors considérés «biens ecclésiastiques». Signalons ici que les jésuites avaient reçu 1/8 de toutes les terres concédées par le Roi de France, la superficie totalisant près d’un million d’arpents. C’est à peine inimaginable… La nouvelle colonie britannique établie dans le Bas-Canada doit se peupler. La vallée du Saint-Laurent était convoitée depuis si longtemps et l’Angleterre craint les populations du sud qui sont déterminées à en faire une 14e colonie dans l’Union américaine. En 1776, les États d’Amérique déclarent leur indépendance et coupent leurs liens avec l’Empire Britannique. C’est l’exode des loyalistes, dont 6,000 émigrent au Bas-Canada. La population francophone se chiffre à 113,000 en 1784. Les loyalistes prennent racine à l’extérieur des Seigneuries, ne voulant pas s’astreindre à un régime de propriété foncière qui leur est entièrement étranger.

Les gouverneurs qui se succèdent après la Conquête à la direction du Bas-Canada accusent des accrocs aux garanties des jésuites. Cependant, jusqu’en 1819, la Commune de La Prairie demeure dans ses limites établies en 1724.

Au pays, en 1800, décède le dernier jésuite résidant au Canada. Rappelons que l’ordre des jésuites avait été supprimé en 1773 et sera rétabli par le Pape en 1814. Pendant 40 ans, la Compagnie de Jésus a cessé d’être reconnue par l’Eglise; l’administration de ses biens au Canada avait été assumée par le gouverneur britannique.

- Au jour le jour, avril 1997

Souper annuel

Tel que mentionné lors de notre dernier communiqué, nous vous donnons ci-après tous les détails pour notre souper annuel qui aura lieu le 10 mai 1997 à 17h30.

Suite à l’appréciation des personnes présentes l’an dernier, notre souper aura lieu cette année encore au Restaurant Au vieux fort, situé au 120, chemin de Saint-Jean, au 2e étage, La Prairie.

Un repas chaud sera servi pour nos membres et leurs invités au coût de $30.00 par personne, taxes et services inclus, dont voici le menu :

17h30 – Apéritif aux frais de chaque invité

18h30 – Amuse-gueule

Salade panachée

Roti de veau, sauce forestière

Gâteau, mousse aux pêches

Vin

Thé, café

Vous voudrez bien remplir le coupon-réponse ci-joint et nous le retourner avec votre chèque avant le 1er mai 1997, afin que nous puissions faire les réservations nécessaires.

Les personnes qui le désirent peuvent former leur table au nombre de 8 personnes.

Pour de plus amples informations, vous pourrez communiquer avec :

La Société historique au 659-1393 ou

Madame Céline Lussier au 659-1818

Nous vous attendons nombreux avec vos parents et amis.

- Au jour le jour, avril 1997

Généalogie de la famille Girard

En 1666, les recenseurs notent la présence d’un certain Pierre Girard, qui est à l’emploi des Jésuites à Québec. Pierre épouse Suzanne Lavoie (De Lavoye) en mars 1669 à La Rochelle et reçoit durant la même année sa première concession de terre dans la seigneurie du Maure à Saint-Augustin avec droit de chasse et pêche. Pierre et Suzanne ne manquaient pas d’imagination pour augmenter leurs revenus. En effet, Suzanne, ne craignit pas d’héberger une petite pensionnaire, Madeleine Arrivée, qu’elle garda pendant trois ans, ce qui lui rapporta la somme de cent vingt livres. De son côté, Pierre trouva lui aussi le moyen de faire quelque argent dans le commerce. Il était maître d’une barque appelée “Le Samuel ”. Cette barque était assez considérable pour se rendre dans les Pays d’en haut. Les marchandises ordinaires étaient l’eau-de-vie et le tabac que Pierre allait échanger pour des pelleteries.

Après bien des démarches, Pierre Girard obtint une réduction sur les droits que les autorités du pays exigeaient sur ces marchandises. Cela lui permit sans doute d’augmenter ses revenus, de mettre moins d’eau dans son eau-de-vie, d’en réduire le prix et d’en vendre davantage. Il pratiqua aussi le métier de défricheur. Dans la même lignée que Pierre, Joseph, son cinquième petit-fils marié à Philomène Garceau, défriche lui aussi sa terre à Sainte-Perpétue de Nicolet. Joseph et Philomène ont élevé dix enfants. La famille conserve encore le souvenir d’un homme fort, un notable de la place qu’on consultait régulièrement et qui a été élu maire de sa paroisse. Philomène, elle, a été enseignante. De son vivant, Joseph a acquis plusieurs terres pour y établir tous ses enfants. Son fils Édouard a hérité de la terre paternelle, lieu où sont décédés Joseph et Philomène.

Édouard et Yvonne Alie ont eu douze enfants dont l’aîné des garçons a continué la tradition sur la terre paternelle. Il a été durant les années 1950 – 60 le plus gros éleveur de poulets au Québec. Les trois autres garçons ont complété leurs études universitaires et les filles se sont dirigées soit dans l’enseignement ou comme infirmières. Réjean a obtenu son diplôme en optométrie en 1963. Il a enseigné pendant huit ans et a pratiqué pendant trente cinq ans. Maintenant, Réjean est à sa pension, bien méritée, en compagnie de Thérèse (madame oiseaux) sa conjointe).

- Au jour le jour, avril 1997

Histoire populaire du Québec (Tome III – Partie 2)

Page 258 : Si les affrontements violents sont plutôt rares lors de ces élections générales provinciales de 1871, il y a quand même quelques scènes désagréables. Le jour de la mise en nomination pour la circonscription de Laprairie, le candidat indépendant Andrew Esinhart est élu par acclamation.

Il revenait de l’élection suivi par un grand nombre de voitures, raconte le journaliste de l’Opinion publique dans l’édition du 13 juillet, et passait devant le camp [militaire de Laprairie]. Des volontaires anglais se jetèrent soudain sur la voiture où il se trouvait, en arrachèrent un drapeau français, le mirent en pièces et le foulèrent à leurs pieds. Lorsque les volontaires canadiens-français eurent connaissance de cet acte de fanatisme, ils furent transportés d’indignation, menacèrent de se ruer sur les Anglais et passèrent une partie de la soirée à chanter des aires patriotiques, mais l’énergie des officiers français parvint à calmer l’effervescence. Quant aux volontaires anglais, ils craignaient tant une revanche de la part de nos compatriotes qu’ils furent sur le qui-vive toute la nuit.

Page 427 : Depuis la mort du dernier jésuite, au tout début du XIXe siècle, le gouvernement anglais s’est emparé des propriétés et autres biens des jésuites et avait consacré à l’éducation la majeure partie des revenus générés par ces biens. En 1842, les jésuites se réinstallent au Canada et demandent qu’on leur remette leurs biens et qu’on les indemnise. L’affaire traîne en longueur jusqu’à ce que Mercier, en 1888, décide de proposer un règlement. Selon le père Adrien Turgeon, procureur, des pères jésuites, la valeur des propriétés de la communauté atteindrait la somme de deux millions de dollars. Le 4 juin, Mercier écrit au religieux que le province ne peut offrir plus de 400 000$ comme indemnité. La communauté recouvrera aussi la propriété de la commune de Laprairie. Quatre jours plus tard, Turgeon accepte l’offre.

Page 481 : Les élections de 1896 soulèvent les passions entre les ultramondains de Mgr Laflèche de Trois-Rivières et les libéraux. Le clergé de la province déconseille à la population de voter pour les libéraux de Laurier qui refuse d’intervenir au sujet de la loi sur les écoles catholiques séparées du Manitoba…

L’archevêque de Saint-Boniface, il va sans dire, approuve hautement les prises de positions des évêques de la prochain de Québec. Pour lui, les libéraux sont des traîtres. Dans une lettre à Conrad Pelletier, candidat dans Laprairie, il déclare «Je suis en droit de conclure qui ceux qui, le 20 mars dernier, ont volé la mort de ladite loi au lieu de l’amender, ont trahi la cause catholique et française au Manitoba. »

- Au jour le jour, avril 1997

Histoire populaire du Québec (Tome III)

Voici donc la troisième tranche des extraits de l’Histoire populaire du Québec de Jacques Lacoursière qui apportent quelque lumière sur l’histoire de La Prairie. Je vous rappelle que les extraits des deux premiers tomes sont déjà parus dans des numéros antérieurs de Au jour le jour.

Tome trois :

Page 91 : En 1858, Thomas-Jean-Jacques Loranger, de la circonscription électorale de Laprairie, est convaincu que la double majorité, si elle est strictement appliquée, va engendrer l’instabilité ministérielle. (La suite des événements allait lui donner raison.)

Page 123 : Pendant ce temps-là, Champlain and St. Lawrence Railway Company améliore son service entre Laprairie et Saint-Jean et adopte, le 20 janvier 1845, de nouveaux règlements concernant les passagers et le fret. Différents articles illustrent la vie à bord d’un wagon à cette époque :

[…] 3. Tous les passagers qui désirent prendre avantage des cartes qui permettent d’aller à Saint-Jean, à Montréal ou à Laprairie, et retour dans la même journée doivent avertir que telle est leur intention avant d’obtenir ces cartes; autrement le prix du passage sera exible pour aller et pour revenir; ils sont aussi requis de faire attention à l’avis qui se trouve sur l’une des cartes données en cette occasion afin d’assurer leur place pour revenir. […] 5. Toute personne qui ira sur la locomotive ou sur le wagon de service encourra la pénalité de dix chelins pour chaque offense. 6. Il ne sera pas permis de fumer dans les chars de première classe sous la pénalité de dix chelins pour chaque offense. 7. Il ne sera pas permis à qui que ce soit de monter sur le haut des chars pour les passagers sous la pénalité de vingt-cinq chelins pour chaque offense. 8. Il ne sera pas permis d’amener des chiens dans les chars de première classe sous la pénalité de vingt-cinq chelins pour chaque offense

Page 125 : En 1849, pour devenir éligible à l’aide gouvernementale, la St.Lawrence and Atlantic Railway décide de prolonger sa ligne de Saint-Hyacinthe à Richmond, alors que la Montreal and Champlain Railway construit un nouveau tronçon reliant Saint-Jean à Rouses Point. Autre amélioration : le terminus nord de la compagnie déménage de Laprairie à Saint-Lambert, juste en face de Montréal.

- Au jour le jour, avril 1997

Conférence: La seigneurie de La Salle

Ne ratez pas notre prochaine conférence

- Au jour le jour, avril 1997

Nos présidents depuis 25 ans

1971-72 Réal Legault (avant et après l’incorporation)

1972-73 Claudette Houle

1973-74 Jean Girard

1974-75 Michel Aubin

1975-76 Yves Duclos

1976-78 Marcel Lamarre (2 mandats)

1978-79 Claudette Houle

1979-80 Gaétan Bourdages

1981-83 André Taillon (2 mandats)

1983-85 Michel Létourneau (2 mandats)

1985-87 Patricia McGee-Fontaine (2 mandats)

1987-89 Claire Handfield (2 mandats)

1989-90 Françoise Gilbert

1990-91 Robert Champoux

1991-97 Jean L’Heureux (6 mandats)