- Au jour le jour, septembre 1999

Les Desmidiées de La Prairie

Nous savons tous que la Ville de La Prairie doit son nom aux prairies naturelles que les premiers Français remarquèrent sur la rive sud de Montréal au 17e siècle. De même, les Iroquoiens avaient nommé ce lieu Kentake, nom qui évoque aussi les prairies. Mais, savons-nous vraiment de quoi elles étaient composées ?

Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut faire appel à la paléobotanique (étude de la flore des temps anciens) ainsi qu’à la géologie. Après l’épisode de la mer Champlain, le fleuve Saint-Laurent s’est graduellement mis en place en creusant son lit dans les divers dépôts laissés par les glaciers et la mer. Ainsi, il y a 6 000 ans, un chenal reliait La Prairie à la rivière Richelieu dans la région de Chambly. Ce couloir de basses terres fut longtemps inondé. Il est constitué de terres argileuses mal drainées, ce qui favorise la présence de tourbières.

C’est en 1935 que le Frère Étienne, Supérieur Général des Frères de l’Instruction Chrétienne, demanda au Frère Irénée-Marie une étude sur les tourbières de notre région. Au départ, l’objectif était «d’étudier les Algues de la tourbière de Saint-Hubert au double point de vue de la paléobotanique, et de la flore actuelle systématique et écologique». Cependant, le Frère Irénée-Marie se rendit vite compte de l’ampleur de la tâche. Ce qui est fort compréhensible lorsqu’on sait que les zones humides constituent un milieu fort riche ayant une productivité au niveau de la biomasse plus grande que les forêts tropicales. Il limita donc ses recherches à la famille des Desmidiées, qui constitue une partie importante des algues de la tourbière. Les études paléobotaniques ont dû aussi être abandonnées. Le territoire d’étude fut agrandi afin de «pouvoir tirer des observations et des expériences écologiques des conclusions d’une portée quelque peu générale». Ainsi, l’étude fut menée sur toutes les pièces d’eau de la région de Montréal. Cette région comprend d’une part l’archipel de Montréal et d’autre part un territoire compris entre Châteauguay et Longueuil jusqu’à la rivière Richelieu, soit environ 450 milles carrés. Dans son étude, une attention particulière fut portée aux tourbières de La Prairie et de Fontarabie. La première se situait principalement sur les terres de la Commune, partant de la carrière de schiste de la briqueterie Saint-Laurent et traversant la rivière Saint-Jacques jusqu’au ruisseau Saint-Claude environ. De l’autre côté de la route 104, la tourbière de Fontarabie partait un peu avant l’autoroute 30 actuelle en allant vers Saint-Jean et l’autoroute 10. C’était la plus grande des deux. Aujourd’hui, l’assèchement des terres et la construction des nouveaux quartiers résidentiels ont passablement réduit leur superficie, mais il est encore possible d’en apercevoir des lambeaux lorsqu’on s’éloigne de la route 104 dans les secteurs encore boisés.

On peut s’imaginer l’énorme travail qui, pendant trois ans, occupa le Frère Irénée-Marie. L’été, un filet à moustiques sur la tête, pataugeant dans la boue, les poches bourrées d’encriers avec en bandoulière le filet à insectes, le thermomètre et la grande pipette, il allait cueillir ses échantillons d’algues microscopiques. L’hiver s’ajoutait la hache pour casser la glace des marais. Toutefois, la saison hivernale facilitait les déplacements grâce au sol gelé. L’échantillonnage se faisait en tendant «un fil de fer portant, également espacés, 10 fils de laiton à chacun desquels avaient été attachés une éponge et un bouchon de liège pour en assurer la flottabilité». Le plancton comprenant les Desmidiées s’y accrochait.

- Au jour le jour, septembre 1999

Jean-Baptiste Varin (1812-1899) Un personnage d’envergure nationale

Située au cœur de la colonie devenue britannique en 1760, Montréal, métropole commerciale est devenue le partenaire par excellence des gens d'affaires. Les échanges s'effectuent surtout avec les États-Unis d'Amérique, pays devenu indépendant depuis 1776.

Le village de La Prairie, de par sa situation géographique, devient le lieu de transit tout désigné pour le transport des marchandises vers New-York.

Au début des années 1800, John Molson instaure le service par bateaux à vapeur entre le port de Montréal et le quai de La Prairie. L'établissement d'une voie ferrée reliant La Prairie et Saint-Jean- sur-Richelieu permet en 1836 une meilleure circulation sur la terre ferme. On transporte ensuite les marchandises par voies d'eau jusqu'aux ports de mer du pays voisin.

Le village étant devenu un pôle important pour les marchands anglophones, ceux-ci constituent près de 40% de ses résidents. De nombreuses auberges logent les voyageurs ainsi que les marchands itinérants qui sillonnent les campagnes.

Dans ce milieu en pleine croissance économique, la vie intellectuelle prend également son essor. Plusieurs écoles sont ouvertes pour les jeunes du village et des campagnes. Quelques francophones acquièrent une formation académique plus avancée et ont une heureuse influence sur la vie sociale du village.

Jean-Baptiste Varin (1812 – 1899), né à la Baie Georgienne dans le Haut-Canada vient habiter La Prairie à l'âge de 11 ans. En 1823, son père achète terrain et maison en face de l'église. L'incendie de 1824 ayant tout détruit, il y érige la maison de pierre que l'on voit encore aujourd'hui. Jean-Baptiste reçoit en don de son père, en 1834, cette propriété qu'il habitera toute sa vie.

Jeune homme, Varin acquiert sa formation à l'étude de Louis Barbeau & Edmond Henry, notaires à La Prairie. Admis au notariat en 1833, il entreprend une carrière lui permettant d'occuper des postes d'envergure nationale. Son intérêt pour la vie publique l'incite à se présenter d'abord à la mairie de La Prairie; il est le premier à assumer cette responsabilité, et cela de 1846 à 1851.

La vie politique l'attirant, il pose sa candidature et est élu député en 1854 dans le comté d'Huntingdon qui comprend La Prairie et Napierville. Il développe des liens de confiance et d'amitié avec Sir Georges-Étienne Cartier, un des Pères de la Confédération de 1867.

- Au jour le jour, juin 1999

Les frères Bisaillon, voyageurs (Partie 3)

Benoît, le frère d’Étienne, est né en 1663. Il est au pays en 1685 et le 13 février 1686, il achète de Jean Cailloud dit Le Baron deux concessions de chacune deux arpents de front par vingt-cinq arpents de profondeur à La Prairie, ainsi qu'un emplacement et une maison situés au village. Benoît suit les traces de son aîné, le commerce des fourrures sera la plus grande préoccupation de sa vie. Au printemps 1686, il fait un voyage à la Baie d’Hudson pour le compte de la compagnie du même nom. Le 24 février 1687, il fait transport à Joseph Deniau, pour 200 livres, de toutes les actions auxquelles il peut prétendre suite à cette expédition. Le 5 septembre suivant, il s'engage en compagnie des frères Benoît, de Robert Giguère et de Martin Ducrot, envers le découvreur Nicolas Perrot, à aller au pays des Maskoutins-Nadouessioux. Perrot fournit pour 1500 livres de marchandises de traite et, au retour, conservera les deux tiers des pelleteries le reste étant partagé entre les voyageurs. Pour faire valoir sa terre durant son absence, il la loue à Jean Homas, au prix de 50 Livres et cinquante minots de blé. Le 8 mai 1690, il s'engage de nouveau, cette fois envers le sieur Louis de la Forte de Louvigny pour un voyage de traite. Ce dernier lui promet 300 livres de salaire. La situation financière de Benoît étant bonne, il peut se permettre de convoler en juste noce. Ainsi, le 30 septembre 1692, il épouse Catherine Gagné à La Prairie. De leur union naîtra seulement un enfant, Catherine décède après avoir donné naissance à une fille le mardi 11 août 1699. Comme en Nouvelle-France on ne reste pas veuf longtemps, Benoît épouse Marie-Charlotte Lecours le 29 septembre suivant. Malheureusement, il ne profite guère de cette nouvelle union car, le 4 juin 1700, alors qu'il traverse en canot entre La Prairie et Montréal, il se noie. Son corps est retrouvé à Varennes où il est inhumé le 14 juin. Marie-Charlotte Lecours fait procéder à l'inventaire des biens le 21 juin. Comme la plupart des aventuriers qui s'adonnaient à la traite, il laisse passablement de biens. II possédait une maison de pièces sur pièces dont le carré était de vingt-quatre pieds par vingt pieds et une grange de cinquante pieds par vingt-cinq pieds. Il possédait également des animaux de valeur dont deux boeufs évalués à 200 livres, deux taureaux à 100 livres, deux vaches à 75 livres etc.

Ce bref compte rendu des transactions effectuées par les frères Bisaillon nous permet d’avoir une idée de l’importance que le commerce des fourrures pouvait avoir pour les nouveaux arrivants au 17e siècle. Plusieurs ont ainsi pu se bâtir une situation financière bien plus enviable qu’ils n’auraient pu avoir en France.

- Au jour le jour, juin 1999

Les frères Bisaillon, voyageurs (Partie 2)

Le plus vieux des Bisaillon, Étienne, est né en 1660. Il vient rejoindre son cousin Mathieu Faye à La Prairie en 1680 et ne tarde pas à se rendre aux Outaouais pour la traite des fourrures. Il y fait immédiatement de bonnes affaires, ce qui lui permet, dès le 16 novembre 1682, d'acheter du chirurgien Antoine Barrois, au coût de 1000 livres, deux terres à La Prairie couvrant en tout cent arpents dont neuf en labour. En 1683, il repart pour la traite en compagnie de Jean Aumond et de Pierre Bourdon. Vincent Oriol, un compatriote, avait acheté pour eux, du sieur Hazeur, un permis de traite, au coût de 1250 livres. Le même jour, ils engagent pour faire ce voyage en leur compagnie, Charles Deneaux dit Destailly auquel ils promettent 200 livres de salaire. Après ces quelques années de traite, Étienne décide de se marier à La Prairie le 25 novembre 1685 avec Jeanne Roinnay. De leur union naissent sept enfants. Malgré cela, il ne cesse jamais ses voyages pour la traite des fourrures. Étienne réussit très bien dans ce commerce qui lui rapporte gros. Ainsi, le 25 août 1691, il achète de Bertrand Amaud et de son épouse, une maison de deux étages et vingt-quatre pieds de façade sur un emplacement de trente pieds par vingt-deux pieds sur la rue Saint-François à Montréal, au coût de 2500 livres, et verse 2000 livres comptant. Dès le 16 octobre suivant, il la loue au coût de 200 livres, pour un an, au chirurgien Dominique Thaumur de la Source. Le 18 mai 1693, sa belle-mère devenue veuve lui fait don de ses biens et, le 25 septembre suivant, son frère Benoît lui vend un emplacement d'une perche et demie par six perches au village de La Prairie pour la somme de 30 livres. Il accroît encore son bien à La Prairie le 30 octobre, en achetant, au coût de 400 livres, de son beau-frère Antoine Rousseau et de sa belle-soeur Marie Roinnay, leurs droits sur la succession de feu François Roinnay. Le même jour, on procède au partage des biens de la succession entre lui et sa belle-mère Penine Meunier. Il obtient de la sorte un arpent de front par vingt-cinq arpents de profondeur de la terre de son défunt beau-père et la moitié d'un emplacement, soit vingt-quatre pieds par six perches à La Prairie. L'année 1694 marque pour lui les transactions les plus importantes qu'il réalise dans la traite des fourrures. Le 31 mai, il s'associe avec Charles le Gardeur Delisle qui possède un congé de traite. Il promet de fournir la moitié des marchandises nécessaires à ce voyage. Le 15 septembre, en compagnie de Charles Deneau Destailly et leur associé, le sieur Delisle, il doit 1320 Livres 15 sols et 4 deniers pour des marchandises que leur a vendues le marchand de Québec, Jean Sibille. Deux jours plus tard, il doit 5213 livres 8 sols et 5 deniers au marchand Jacques Leber. Cette somme couvre le prix des fournitures pour les voyages de canots de traite qu'il prépare aux Outaouais. Le même jour, il contracte une obligation de 260 livres envers Georges Pruneau. De retour de cette expédition, il a besoin d'argent pour régler ses comptes. Aussi, le 6 septembre 1697, décide-t-il de vendre à Pierre Billeron dit Lafatigue, au prix de 2500 livres, son emplacement et sa maison de la rue Saint- François à Montréal. Le lendemain, le sieur de Couagne lui donne quittance de 602 livres. Malheureusement, le 25 du même mois, il est tué par les Iroquois.

- Au jour le jour, juin 1999

Les frères Bisaillon, voyageurs (Partie 1)

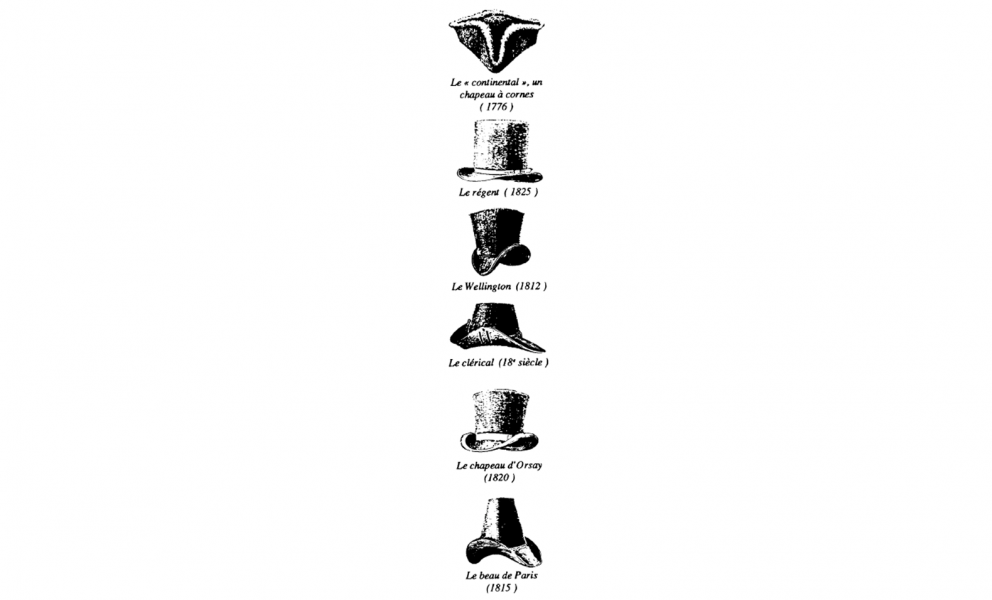

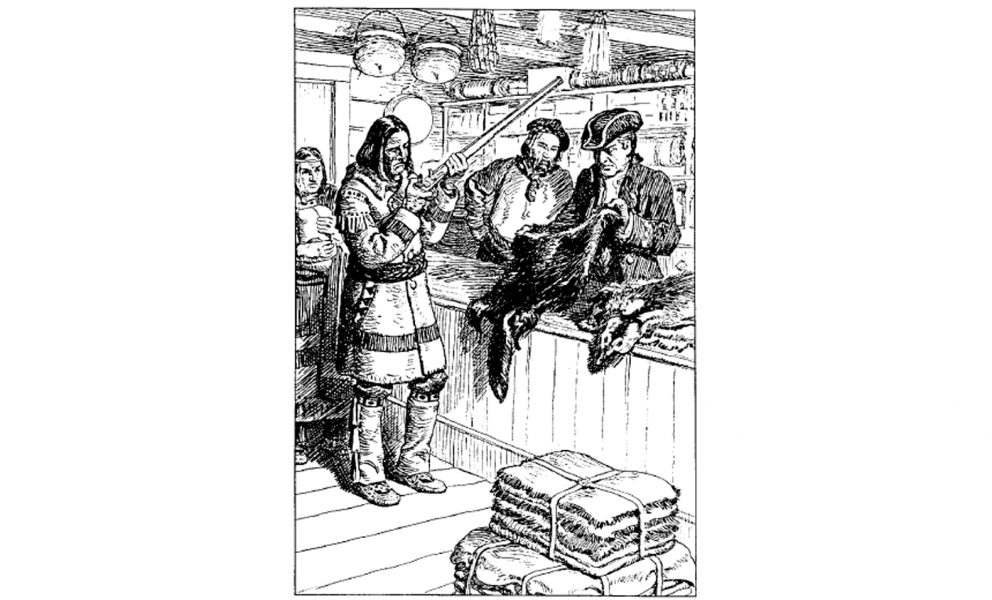

S’il est un personnage mythique de notre histoire, c’est bien le coureur de bois. Être libre et sans contrainte, parcourant les grandes étendues sauvages à la recherche des pelleteries qui feront sa fortune, il trafique avec les Indiens qui remplissent son canot de fourrures contre quelques verroteries. Toutefois, cette image n’est pas tout à fait conforme à la réalité. Les Amérindiens n’étaient pas aussi dupes qu’on serait porté à le croire. Ils comprirent rapidement les avantages qu’ils pouvaient retirer de la vente des fourrures et se montrèrent la plupart du temps de très bons négociants. Dès le début de la colonie, Champlain se plaignait même des exigences des Montagnais ou des droits de passage trop élevés qu’exigeait Tessouat le Borgne qui était chef d’une nation algonkienne située sur la rivière des Outaouais. De plus, les Français achetaient surtout du castor gras pour la fabrication des fameux chapeaux de castor alors très en vogue en Europe. Il faut savoir que la peau du castor présente deux types de poil. Le long et le court qui est plus dense. Pour faire les chapeaux, on a besoin de peaux avec le poil court uniquement, c’est ce qu’on appelle le castor gras. Les Amérindiens se servaient des peaux de castor comme vêtement. Après les avoir portées un certain temps, le poil long tombait et ne restait que le poil court. Ils trouvaient étrange l’intérêt que portaient les Européens pour leurs vieilles peaux. Ils se moquaient d’eux en disant que le castor faisait tout: la farine, les couteaux de métal, les fusils et autres biens trafiqués.

Quant au coureur de bois, il y en a deux types. Tout d’abord celui qui obtient un permis de traite ou qui travaille pour un marchand en ayant obtenu un. On l’appelle le voyageur. Le coureur de bois proprement dit est plutôt un “illégal” qui travaille pour son propre compte et sans autorisation. La traite sert souvent aux nouveaux arrivants à se constituer un capital afin de pouvoir s’établir convenablement dans une seigneurie. Son activité de traite sera donc temporaire. D’autres par contre en feront un véritable métier. Il en est ainsi des frères Bisaillon, deux voyageurs de La Prairie, originaires de Saint-Jean Daubrigoux en Auvergne.

- Au jour le jour, juin 1999

Le recyclage n’est pas une invention moderne !

Pour les fêtes de la Saint-Jean, nous vous invitons à venir découvrir le travail d’une “échiffeuse”. Cette artisane passait de village en village et, à l’aide d’une baratte, battait de vieux draps de laine usés dans de l’eau savonneuse pour défaire les fils. Puis, elle refilait la laine et retissait les draps. Madame Annette Richard vous fera découvrir cette activité dont nous n’avons pas beaucoup de traces écrites. Notre connaissance de “l’échiffage” relève surtout de la tradition orale. Il semble que cette pratique ait été largement répandue, dans le passé, en Nouvelle France, permettant aux familles de faire des économies importantes, grâce au recyclage des couvertures, des vêtements…

- Au jour le jour, juin 1999

Le coin du livre

Il s’agit de la première d’une chronique que vous retrouverez régulièrement dans le Au jour le jour et qui regroupera toute une série d’informations, entre autres, nos donateurs, une vente de livres, une recension de livre, une nouvelle acquisition, la mise en valeur de notre bibliothèque, un appel à tous pour compléter une collection particulière, publications des membres, publications de la société, etc.

1.Vente de livres de 19 et 20 mai 1999 :

Cette vente dont l’objectif était de recueillir des fonds, pour la bibliothèque, a eu lieu, tel que prévu, au sous-sol de la Maison-à-Tout-le- Monde. Le grand éventail de livres offerts, lors de cette vente, a plu énormément à nos membres et à leurs amis et nous a permis de recueillir la somme de $1439.00. Plus de la moitié des 700 livres à vendre ont été acquis par auprès de 40 personnes d’organismes différents. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette vente, Lucette Monette, Pierre Tardif et Julie Rocque ainsi qu’aux membres, amis et organismes qui ont acheté des livres lors de cette vente.

2. Encan du 24 juin 1999 :

On continuera la vente de livres, annoncée les 19 et 20 Mai 1999, en procédant à un encan qui aura lieu à 14 h 00 le 24 Juin 1999, devant l’entrée principale de la Société historique. Plusieurs surprises sont à prévoir : costumes d’époque, mise en relief des aires d’autrefois, encan chinois, encan conventionnel, un atelier sur la reliure de livres, le tout, organisé par des employés et bénévoles de la Société et les responsables de la bibliothèque.

3. Merci à nos donateurs :

Mille mercis à nos donateurs qui ont contribué à rehausser et enrichir les collections de notre bibliothèque, au fil des ans. La liste suivante fait état des dons depuis 1993; une autre liste suivra avec les donateurs avant 1993.

Membres

M. Yvon Trudeau

M. Maurice Spénard, décédé en 1998

M. Léo Laberge

M. Gaétan Bourdages

M. François Boutin

M. Réal Legault

Mme Patricia Fontaine

Mme Claudette Houde

Mme Hélène Charuest

M. Édouard Légaré

M. Lévis Boudreau

M. Marcel Lamarche

M. Jean L’Heureux

Archives des Frères de l’Institution Chrétienne

Mme Berthe Marion

M. Jean Girard

Non membres

M. Rémi Tougas

M. Yves Taillon

M. Frère Jean Laprotte

Mme Josée Vandemale

Mme Hélèna Doré-Désy

M. Gaétan Trudeau-Mercier

Mme Céline Rivest

Mme Monique Loranger-Tessier

Ville de La Prairie

M. Jean-Jacques Nantel

M. Henri Roy

M. Roger Henri

Mme Thérèse Dubé

M. Gérard Landry

Mme Gisèle Guréin

M. Fernand Langlois

4. À vendre : une magnifique collection :

En effet, une magnifique collection, consacrée à l’art roman, nous a été léguée par Monsieur Maurice Spénard, un de nos membres disparu en 1998. Cette collection, comportant plus de 46 titres, a été éditée par Zodiaque entre 1962 et 1995 et est estimée à $3000.00. Le prix est négociable et toute offre sérieuse pourra se faire en contactant Julie Rocque ou Claudette Houde ou Raymond Monette au numéro (450) 659-1393.

- Au jour le jour, juin 1999

Une histoire de coeur pour l’an 2000

Lors de notre stage de novembre dernier, nous avons présenté un atelier d’animation et d’échange sur l’avenir de la Société historique de La Prairie. Les fruits récoltés, depuis cette activité, vous seront offerts le 16 juin 1999 au cours de l’assemblée générale annuelle.

Au plaisir,

Madge Brizard, Manon Charbonneau et Françoise Lemay

- Au jour le jour, juin 1999

Bienvenue à nos nouvelles employées !

Nous avons présentement de nouvelles recrues qui se sont jointes récemment à notre équipe dynamique. Dans le cadre d’un programme provincial de subventions salariales, nous avons embauché Julie Rocque, secrétaire-réceptionniste et Marie-Claude Dauray, assistante-recherchiste. Elles ont débuté le 3 mai 1999 et seront avec nous jusqu’à la fin octobre 1999. De plus, grâce à un programme fédéral d’emploi-étudiant nous bénéficions des services de Valérie Simard et Geneviève Blais à titre de guides touristiques pour l’été, c’est-à-dire du 31 mai au 20 août 1999.

Nous avons également parmi nous une stagiaire qui arrive de France, Anne Ducatel. C’est avec un plaisir énorme que nous l’accueillons. Son séjour nous donnera l’occasion d’échanger sur nos cultures respectives.

C’est avec fierté que nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur fonction et la plus cordiale des bienvenues parmi nous.

- Au jour le jour, juin 1999

Un an déjà…

Juin 1998 je suis entrée en fonction à la Société historique de La Prairie de la Magdeleine, en tant que secrétaire-administrative. Je me sens privilégiée d’avoir eu l’occasion de développer mes compétences dans un milieu de travail si enrichissant et dynamique.

Pendant mon mandat, j’ai eu l’opportunité de découvrir l’intéressante histoire de ma région. J’ai côtoyé des visiteurs de partout au Canada, des États-Unis et même d’Europe. Personnellement, je considère qu’une des grandes forces de la SHLM est la qualité de son accueil au visiteur quel qu’il soit.

Mon séjour parmi vous a été des plus agréables et m’a permis d’observer les nombreux champs d’activités de la SHLM. J’ai constaté le dévouement des gens impliqués à la Société, leur grande disponibilité et le travail immense qu’ils accomplissent.

À mon arrivée, j’ai vite senti que les personnes en place m’avaient totalement adoptée. Tout au long de l’année, j’ai bénéficié d’une ambiance de travail exceptionnelle et d’une équipe formidable. C’est avec tristesse que je termine mon contrat à la Société historique.

Je vous dis «au revoir» avec l’espérance de revenir bientôt.