- Au jour le jour, novembre 2022

Margueritte Françoise Moreau se dévoile

Margueritte Françoise Moreau est ma première ancêtre paternelle en Nouvelle-France. En 2015, un cours de paléographie en poche, je m’attelle à une recherche exhaustive sur les faits et gestes de cette Fille du roi au parcours hors du commun. C’est ainsi que je répertorie et transcris des centaines de pages d’actes notariés, juridiques ou de l’état civil qui l’impliquent. J’ai vite compris qu’il s’y cachait des informations fort utiles pour découvrir qui était cette Margueritte.

À partir du résultat de mes recherches, de la lecture de récits historiques et de livres de chercheurs intéressés par la Nouvelle-France, j’ai rédigé deux articles pour raconter son histoire. Le premier, paru en septembre 2019 dans la revue « L’Ancêtre » de la Société de généalogie de Québec, trace le parcours de Margueritte Moreau de son départ de Paris en avril 1670 jusqu’au décès de son premier époux, Mathieu Faye dit Lafayette, en août 1695. Le deuxième article débute à cette année charnière de sa vie. Il aborde son remariage avec Jean Lefort dit Laprairie jusqu’à son décès en octobre 1718. Il paraîtra en deux parties dans la revue « L’Ancêtre » de septembre 2022 et celle de décembre 2022[1].

En tant que Fille du roi, plusieurs articles ont déjà été consacrés dans le passé à Margueritte Françoise Moreau et le sont encore aujourd’hui. Le présent texte a pour but de partager quelques données inédites, trouvées dans des documents d’archives et incorporées à mes articles. La méconnaissance de ces informations a pu conduire certains auteurs, à des interprétations incomplètes et parfois inexactes de la réalité de ma première ancêtre paternelle en Nouvelle-France.

Pour illustrer mon propos, il sera question de la captivité de Margueritte Françoise Moreau en Iroquoisie, d’un banc d’église et de son remariage avec Jean Lefort dit Laprairie.

Captivité en Iroquoisie

Lors de l’attaque de John Schuyler sur La Prairie le 4 septembre 1690, Mathieu Faye et Margueritte Moreau sont faits prisonniers et amenés en Iroquoisie. Certains textes disent que Mari Anne, fille de Margueritte et Mathieu, pourrait être née en captivité, que le couple est revenu à La Prairie en 1694 après avoir échappé à leurs ravisseurs et que Claude Faye a joué un rôle important avec la famille pendant cette période.

Que disent les documents d’archives : Tutelle et inventaire du 8 octobre 1693

Le 8 octobre 1693, Pierre Bourdeau, dans un document rédigé par le notaire Antoine Adhémar, s’adresse au bailli de Montréal[2]. Il indique qu’il est l’époux de Marie Faye, la fille de Mathieu et Margueritte Moreau. Que ces derniers ont été pris par les Iroquois le 4 septembre 1690 et qu’ils ont laissé derrière eux quatre enfants mineurs : André maintenant âgé de 15 ans, Angélique 11 ans, Jeanne 9 ans et Mari Anne 3 ans. Que depuis l’enlèvement, il pourvoit aux besoins quotidiens des enfants en plus de s’occuper de la ferme de ses beaux-parents.

Puisqu’après trois ans il est toujours sans nouvelles d’eux, il demande que soient nommés un tuteur et un subrogé tuteur aux quatre enfants mineurs et que soit délibéré ce qui doit être fait pour subvenir à leurs besoins tant pour le passé que pour l’avenir. Il requiert aussi que soit fait l’inventaire de leurs biens.

Le bailli acquiesce à ses demandes. C’est donc, en vertu de cette ordonnance, que Pierre Bourdeau comparait devant lui en après-midi[3]. Il est accompagné de Claude Faye, neveu de Mathieu Faye, Charles Denaud, qui agit comme procureur de Joseph Benard, gendre desdits Faye et Moreau, Pierre Gagnier, Claude Carron et d’autres amis de la famille.

Cette assemblée de parents et amis élit Pierre Bourdeau comme tuteur et Claude Faye comme subrogé tuteur. Ils demandent que Bourdeau puisse jouir de tous les biens laissés par Mathieu et Margueritte à condition qu’il continue de nourrir et entretenir les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin ils suggèrent que Bourdeau soit compensé, à même l’inventaire des biens[4] qui sera fait, pour les soins prodigués aux enfants depuis l’enlèvement.

Grâce à ces documents d’archives, nous découvrons que Mari Anne n’est pas née en captivité. Elle est venue au monde à La Prairie en 1690 avant l’enlèvement de sa mère Margueritte Moreau le 4 septembre. Ce qui permet aussi de déduire que Mari Anne, qui s’est mariée le 16 septembre 1750, était âgée de 60 ans et qu’elle avait 90 ans lors de son décès le 14 septembre 1780. Finalement, nous apprenons que c’est Pierre Bourdeau, le gendre de Mathieu Faye et de Margueritte qui s’occupe des enfants et de la ferme pendant leur captivité.

Captivité chez les Onnéiouts et retour à La Prairie en octobre 1694, une hypothèse plausible !

Mathieu et Margueritte ainsi que leur voisin Claude Aumart font partie des prisonniers amenés en Iroquoisie après l’attaque de John Schuyler le 4 septembre 1690. Dans la sentence du 22 mars 1695 prononcée par Charles Juchereau en faveur des Jésuites[5], il est inscrit que peu de temps après son arrivée dans le village des Onnéiouts, Aumart est conduit au poteau et brûlé vif par ses ravisseurs. Le père jésuite Pierre Millet, prisonnier des Onnéiouts depuis 1689, reçoit alors ses dernières volontés.

Claude Aumart habite sur le bord de la rivière Saint-Jacques, il est voisin de Mathieu Faye et Margueritte Moreau. Ils travaillaient fort probablement côte à côte dans leur champ quand ils ont été attaqués par John Schuyler. Il est donc vraisemblable qu’ils aient été capturés tous les trois par la même bande d’Iroquois et qu’ils se retrouvent prisonniers ensemble dans le même village, celui des Onnéiouts.

À la fin d’octobre 1694, l’Onnéiout Tareha, ramène en Nouvelle-France le jésuite Pierre Millet avec quelques autres prisonniers français, comme l’indique une lettre de Callière, gouverneur de Montréal[6]. C’est à ce moment que Mathieu et Margueritte réapparaissent à La Prairie alors que Mathieu agit comme parrain au baptême du premier enfant de son neveu Claude Faye, le 27 octobre 1694.

Ainsi Margueritte Moreau et Mathieu Faye auraient passé leur captivité chez les Onnéiouts et ils auraient été ramenés à Montréal, avec Pierre Millet, quatre ans plus tard, à la fin d’octobre 1694.

Un banc d’église pour Margueritte

Margueritte Moreau achète un banc dans l’église Saint-François-Xavier. Certains textes disent que Margueritte loue le premier banc de la nef, au prix de 12 livres plus 2 livres pour chaque année de location.

Que disent les documents d’archives : Greffe du notaire Guillaume Barette le 9 mai 1723 et vente du 11 juillet 1722

Le 9 octobre 1695, Margueritte Moreau, devenue veuve, rencontre le curé Louis Geoffroy et le marguillier Thomas Hébert pour acheter un banc dans l’église Saint-François-Xavier. Elle voudrait bien le premier banc de la nef, au coût de 30 livres. Mais le curé émet des réserves sur cette possibilité et il procède à la vente en respectant l’ordre des bancs déjà concédés. Margueritte débourse sur-le-champ 12 livres pour l’achat de son banc, qui est soumis à une rente annuelle de 2 livres et 10 sols. Ces informations apparaissent au greffe du notaire Guillaume Barette, dans un acte daté du 9 mai 1723[7], dans lequel il a collationné et vidimé (certifié la copie de l’acte) l’acte original de 1695 passé au presbytère de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Le 11 juillet 1722, la vente[8], par ses petits-fils, des droits du banc que Margueritte avait acheté en 1695, confirme que ce n’était pas le premier banc de la nef puisqu’il se situait entre celui de Clément Lériger et celui de Jean Perras.

Remariage de Margueritte Moreau avec Jean Lefort dit Laprairie

Margueritte épouse en deuxième noces Jean Lefort dit Laprairie. Certains textes disent que Jean Lefort a environ 14 ans de plus que Margueritte et qu’on ignore la date précise de son décès.

Que disent les documents d’archives : naissances, mariages, sépultures

Dans l’inventaire des biens de Mathieu Faye et Margueritte Moreau, effectué le 8 octobre 1693, on mentionne dans la section Titres papiers et enseignements à l’item inventorié quatre : L’extraict baptistaux de ladite Moreau du 7ème aoust 1654/signé Gossart. On connaît donc la date de naissance de Margueritte à quelques jours près.

Dans le registre paroissial de Boucherville, l’acte de mariage de Jean Lefort dit Laprairie avec sa deuxième épouse, Marguerite Bourgy, le 14 août 1719, indique que Jean est âgé d’environ 50 ans. Ce qui veut dire qu’il est né en 1668 ou 1669.

Lorsque Margueritte Moreau épouse Jean Lefort le 21 novembre 1696, elle a 42 ans. Jean a environ 28 ans. Il a donc 14 ans de moins que Margueritte.

Au registre paroissial de La Prairie, on retrouve l’acte de sépulture de Margueritte, décédée le 16 octobre 1718, elle est donc âgée de 64 ans.

En ce qui concerne Jean Lefort dit Laprairie, son acte de sépulture est introuvable. Mais l’inventaire des biens de feu Jean Lefort et de Marguerite Bourgy[9], effectué par le notaire Barette, indique que Jean Lefort est décédé le 1er novembre 1726. L’inventaire mentionne également que la communauté doit 55 livres à l’église de La Prairie pour l’inhumation de feu Lefort et des prières. Jean Lefort a donc été enterré à La Prairie, il était âgé d’environ 58 ans.

Conclusion

Ces quelques exemples, issus de mes articles sur Margueritte Françoise Moreau, démontrent toute la richesse des données contenues dans les documents d’archives et l’importance de lire les actes originaux dans leur entièreté. Incontournables, ils sont la source première de l’information grâce à laquelle l’histoire de nos ancêtres se dévoile au fur et à mesure que nos recherches se peaufinent.

L’auteur est l’arrière… arrière-petite-fille de Margueritte Françoise Moreau et de Jean Lefort dit Laprairie.

______________________________

[1] LEFORT, Jocelyne. « L’audacieuse et courageuse Margueritte-Françoise Moreau, ma première ancêtre paternelle en Nouvelle-France », SGQ, L’Ancêtre, vol. 46, no 328, automne 2019, p. 25-38 ; vol. 49, no 340, automne 2022 et no 341, hiver 2022.

[2] BanQ. Demande de tutelle des enfants de Mathieu Faye et Margueritte Moreau, le 8 octobre 1693, Minutier d’Antoine Adhémar.

[3] BAnQ-Montréal. Tutelle des enfants de Lafayette et sa femme de La Prairie-de-la-Magdeleine, le 8 octobre 1693, TL2_1971_00_000_11577.

[4] BAnQ. Inventaire de Faye et Moreau sa femme, le 8 octobre 1693, minutier d’Antoine Adhémar.

[5] BAnQ. Biens des Jésuites, E21-S64-SS5-SSS15-D1-P221, Sentence de Charles Juchereau, en faveur des Jésuites contre la fabrique de La Prairie-de-la-Magdeleine, le 22 mars 1695.

[6] BAC. Collection C11A, vol. 13, folios 376 v, 377. Lettre de Callière au ministre, le 27 octobre 1695.

[7] BAnQ. Cession d’un banc dans l’église de La Prairie de la Magdeleine, par le curé de la paroisse, à Marguerite Moreau veuve de Mathieu Fayette, le 9 mai 1723, minutier de Guillaume Barette.

[8] BAnQ. Vente par Pierre et Dominique Bourdeau, à Pierre Roy, des droits dans un banc de l’église de La Prairie de la Madeleine, le 11 juillet 1722, minutier de Guillaume Barette.

[9] BAnQ, Inventaire des biens de la communauté de Marguerite Bourgis, veuve de Jean Lefors, de La Prairie de la Madeleine, le 23 novembre 1726, minutier de Guillaume Barette.

- Au jour le jour, octobre 2022

Nouvelle acquisition

Idola Saint-Jean l’insoumise. Biographie.

Par Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean.

Éditions Boréal, 2017

- Au jour le jour, octobre 2022

Vente de livres et casse-tête usagés

Notre vente annuelle de livres d’occasion s’est déroulé du 30 septembre au 2 octobre 2022. Encore cette année, le choix du centre multifonctionnel Guy-Dupré pour tenir notre événement s’est avéré judicieux. En effet, nous avons accueilli environ 500 personnes et plus de 5 000 livres ont été vendus. Et les casse-têtes se sont envolés rapidement. Merci à l’équipe de bénévoles!

- Au jour le jour, octobre 2022

Lancement du livre du 50e anniversaire

Dimanche le 25 septembre 2022, près de 70 personnes ont assisté au lancement du livre

Dimanche le 25 septembre 2022, près de 70 personnes ont assisté au lancement du livre

« Autant en emporte le temps ».

Cet ouvrage, sous la direction de monsieur Gaétan Bourdages, retrace le parcours des 50 années de la SHLM par le biais d’une sélection judicieuse d’articles parus dans le bulletin de l’organisme depuis sa création.

Cet événement regroupait des membres de la SHLM ainsi que des personnalités du monde municipal, provincial et fédéral. Également, plusieurs personnes ont pris la parole afin de souligner l’apport des membres et bénévoles au bon fonctionnement de la SHLM.

Pour l’occasion, un gâteau aux couleurs de la SHLM a été préparé et servi aux personnes présentes.

Une séance de signature est venue couronner le tout. Un grand succès!

- Au jour le jour, octobre 2022

Redonner vie à la maison Brossard (2)

À la suite de ces représentations et des nombreux rapports de firmes d’experts spécialisées en patrimoine, la ministre Nathalie Roy procède au classement de la maison Brossard et son site en juillet 2020. Dans les mois qui suivent cette décision, Robert Brossard entreprend une contestation judiciaire pour obtenir l’annulation de la décision du classement.

C’est ainsi que la maison Brossard se retrouve au cœur de deux recours judiciaires initiés par son propriétaire, l’un contre la Ville de Brossard et l’autre contre le Procureur général du Québec.

Ces recours cheminent lorsqu’en 2021 survient le décès de Robert Brossard.

La succession du défunt étant chargée de reprendre les instances, d’autres délais sont à prévoir dans la résolution du litige. Les organismes préoccupés par la sauvegarde du site de la Maison-Brossard ne peuvent intervenir et doivent attendre la décision du tribunal à moins qu’une entente hors cour soit négociée entre les parties.

« Je considère que le patrimoine doit être utile et gagner sa vie »[1]

Cette affirmation de l’historien Denis Vaugeois souligne un enjeu important. En effet, pour survivre, un patrimoine, telle la maison Brossard, se doit de jouer un rôle actif dans la communauté et générer ses propres ressources. Plusieurs gestes posés par la Ville de Brossard quant à la sauvegarde de la maison Brossard vont en ce sens.

Dès l’hiver 2016, l’administration du maire Paul Leduc commande une étude portant sur l’intérêt patrimonial de la maison Brossard[2]. L’expertise révèle une valeur patrimoniale exceptionnelle et recommande différentes mesures, entre autres, l’acquisition de la propriété à des fins communautaires et culturelles. Le maire déclare, dans le Brossard Éclair du 12 avril 2017 :

« Un tel bâtiment empreint de notre histoire et témoin de notre passé doit être préservé afin que les générations futures puissent apprécier la richesse de notre patrimoine. »

D’un même élan, en avril 2017, la Ville confie à la firme Evoq Architecture, reconnue pour son expertise en conservation du patrimoine, le mandat de présenter un rapport comprenant l’estimation des coûts reliés à la restauration de la maison Brossard et ses dépendances, ainsi qu’à la réhabilitation des intérieurs de la demeure ancestrale selon trois scénarios de réutilisation : soit un musée, un espace à bureaux ou une résidence d’artiste avec salle d’exposition[3].

Finalisé en juin 2017, le rapport présente en premier lieu l’état de conservation des bâtiments et énumère une liste de travaux requis pour assurer leur pérennité.

« Compte tenu de son âge et de sa vacance relative des vingt (20) dernières années, la maison demeure dans un état de conservation tout à fait appréciable. »[4]

Cependant, certains désordres visibles de l’extérieur, entre autres, au niveau de la toiture, de la maçonnerie, des cheminées ainsi que de l’état des fenêtres, nécessitent un remplacement ou une restauration.

La recherche d’une nouvelle vocation

La seconde partie de l’étude aborde les stratégies d’intervention reliées plus spécifiquement à la maison et la cuisine d’été.

Parmi les différentes hypothèses d’usage proposées, les experts d’Evoq Architecture sont d’avis que le niveau d’authenticité et d’intégrité de la maison Brossard en fait « une candidate idéale » pour devenir un musée et centre d’interprétation où se transmet une représentation de la vie rurale de la fin du 18e et 19e siècles avec ses traditions et ses valeurs. C’est ainsi que par l’entremise de divers objets d’époque toujours présents sur le site, non seulement il est possible d’évoquer le quotidien des familles qui se sont succédé dans l’antique maison ancestrale, mais également offrir un volet éducatif et culturel où différents thèmes sont élaborés.

Étant donné la présence à proximité de bâtiments agricoles et d’une vaste étendue de terrain, le lieu offre la possibilité de mettre en place différentes activités d’animation reliées à l’agriculture et à la vie rurale du 19e et début du 20e siècle, lesquelles pourraient avoir lieu durant la période estivale.

« C’est par un mélange inventif et sensible d’usages, d’activités et d’acteurs impliqués et d’organismes locaux que la maison Brossard pourra vivre au fil des saisons et des années. »[5]

On déplore souvent l’absence de projet de qualité pour expliquer la dégradation d’un bâtiment patrimonial. Force est de constater que la maison Brossard a bénéficié de l’expertise de nombreux professionnels et artisans chevronnés au cours des années. Ces derniers ont contribué à une meilleure connaissance de l’état de conservation des bâtiments érigés sur le site ainsi qu’à l’élaboration des stratégies d’intervention requises pour assurer leur pérennité.

Il y a urgence d’agir

Quel que soit le dénouement de la situation actuelle, le compte à rebours a débuté pour la maison Brossard. Vacante depuis près de 25 ans, des travaux de restauration sont nécessaires afin d’assurer son intégrité ou alors, elle disparaîtra victime de l’indifférence du milieu.

Dans une municipalité qui a très peu gardé les traces de son passé, la sauvegarde du site patrimonial de la Maison-Brossard constitue une opportunité unique de préserver un héritage précieux au profit de la communauté et des générations futures.

Sans minimiser le défi que représentent son acquisition et sa mise en valeur, l’enjeu des ressources financières étant au premier plan, on ne peut que souhaiter un engagement ferme de la part des élus afin que le site patrimonial de la Maison-Brossard puisse revivre et devenir source de fierté pour les citoyens de Brossard.

______________________________

[1]– Propos exprimés par l’historien Denis Vaugeois dans l’ouvrage de l’auteur Étienne Savard :

Denis Vaugeois-Entretiens, Boréal 2019, p. 299.

[2]-Bergeron Gagnon inc. — Maison Brossard-Analyse de la valeur patrimoniale et du potentiel de mise en valeur-Rapport synthèse, 2016.

[3]-Évoq Architecture, Maison Brossard-Estimation des coûts de restauration et de réhabilitation, 21 juin 2017.

[4]-ibid, p. 12.

[5]-ibid, p. 41.

- Au jour le jour, octobre 2022

Redonner vie à la maison Brossard (1)

Comité pour la sauvegarde de la maison Brossard

En juillet 2020, la ministre de la Culture Nathalie Roy annonce le classement de la maison Brossard et du site patrimonial de la Maison-Brossard en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Aboutissement très attendu d’une démarche citoyenne initiée par le comité pour la sauvegarde de la maison Brossard, le lieu est enfin reconnu pour ses valeurs historique, architecturale, ethnologique et paysagère.

Or, malgré l’attribution d’un nouveau statut de reconnaissance patrimoniale, l’avenir du dernier témoin authentique du passé rural et agricole de la Ville de Brossard est incertain. L’immeuble est actuellement l’objet de divers recours judiciaires qui retardent sa restauration et sa mise en valeur.

« Le silence des maisons vides »[1]

En empruntant le chemin des Prairies en direction du complexe commercial Dix30, l’emplacement où s’élève la maison Brossard et ses bâtiments de ferme apparait comme le vestige d’une époque révolue. Depuis le prolongement de l’autoroute 30 en 1996, les maisons paysannes du secteur et leurs dépendances ont été démolies et remplacées par des ensembles résidentiels[2].

En rupture avec son environnement immédiat, la maison en pierre des champs, bâtie entre les années 1784-1803, occupe toujours son site d’origine sur une partie du lot de terre où l’ancêtre Claude Brossard s’est établi en 1743[3]. Son toit à deux versants, ses murs de maçonnerie crépie, ses cheminées et sa charpente de toit témoignent de l’ingéniosité de l’habitant pour s’adapter à son milieu. Au cours du XIXe siècle, une cuisine d’été est construite en annexe du bâtiment principal. À proximité, une laiterie en pierre, une grange-étable, un garage érigé au milieu des années 1930 ainsi qu’un poulailler et des latrines évoquent la vie agricole d’autrefois.

Très peu modifiée au cours des siècles, la maison ancestrale fut préservée et entretenue avec soin par cinq générations successives de la famille Brossard.

Jean-Paul Brossard a été le dernier occupant du lieu. En janvier 1998, à l’âge de 84 ans, la crise du verglas et une santé déclinante l’ont contraint à vivre dans une résidence pour personnes âgées. Il est mort en 2002 au CHSLD de La Prairie. Aux termes d’un testament rédigé en 1991 devant Me Gérard Péladeau, notaire à La Prairie, le défunt a légué la propriété ancestrale à son cousin, Robert Brossard, un médecin résident des États-Unis.

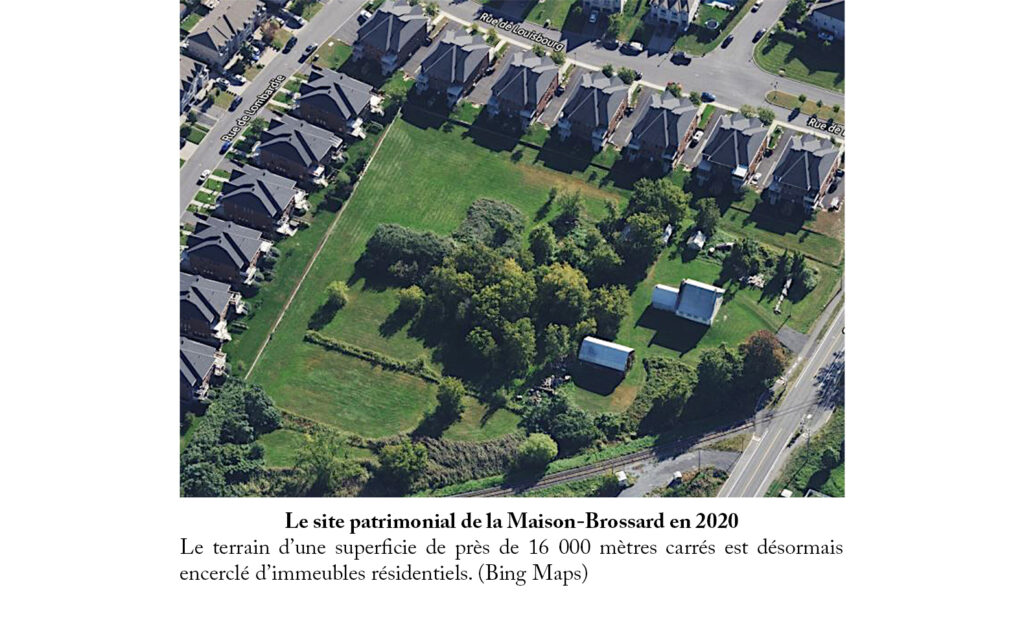

Inhabitée depuis 1998, la maison a tout de même bénéficié d’un chauffage d’appoint et d’un système d’urgence. On a dû cependant barricader portes et fenêtres afin de contrer le vandalisme et les graffitis. Tout autour, les bâtiments de ferme montrent à présent plusieurs signes de dégradation. Le terrain d’une superficie de près de 16 000 mètres carrés est désormais encerclé d’immeubles résidentiels construits sur la terre voisine.

Recours judiciaires

À partir des années 2013, le nouveau propriétaire Robert Brossard, en association avec un promoteur immobilier, soumet à la Ville un plan de développement domiciliaire sur une portion du terrain situé à l’arrière de la maison ancestrale.

En janvier 2017, l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement de zonage qui interdit le lotissement du terrain est le point de départ d’une contestation devant les tribunaux. Le propriétaire dénonce alors la nouvelle disposition déclarant qu’il s’agit notamment d’une « expropriation déguisée ».

Entretemps, préoccupé par l’état du bâtiment patrimonial, le comité pour la sauvegarde de la maison Brossard demande aux autorités municipales d’intervenir en procédant à la citation de l’immeuble[4]. En 2015, une proposition de classement de la maison Brossard est également acheminée au ministère de la Culture et des Communications. Cette proposition est entérinée le 20 février 2018 par le nouveau conseil municipal de la Ville de Brossard. À cette occasion, les élus adoptent une résolution à l’unanimité afin que le ministère accorde le statut de site patrimonial à l’ensemble de la propriété en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel[5].

______________________________

[1] -Titre d’un poème de Hector de Saint-Denys Garneau-Collection Classiques canadiens. Fides, Ottawa, 1956.

[2] -Classées monument historique au milieu des années 1970, la Maison Banlier et la Maison Sénécal ont été préservées de la démolition.

[3]-Notaire Guillaume Barette, 17 avril 1743 — Donation par François Bisaillon et Marie-Anne Moquin.

[4]-Comité pour la sauvegarde de la maison Brossard (2015, 21 janvier), message expédié au maire Paul Leduc.

[5]-Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Brossard, le 20 février 2018.

- Au jour le jour, octobre 2022

Mot du président

L’automne, une saison bien remplie à la SHLM

L’automne étant maintenant bien installé, nous vous invitons à noter dans vos agendas les principales activités à venir : nos conférences mensuelles sont de retour tous les 3e mardis du mois à 19 h 30 à l’étage du 247, rue Sainte-Marie.

Les membres du club de généalogie ont repris leurs activités les lundis entre 19 h et 21 h. Dans le cadre de « La Semaine nationale de la généalogie », ils tiendront une soirée « portes ouvertes » le 21 novembre prochain.

Notre plus récente publication, « Autant en emporte le temps », un recueil des meilleurs articles déjà parus dans le Au jour le jour, est disponible à la SHLM au prix de 25 $.

Au grand plaisir des plus jeunes, les bénévoles de la SHLM seront présents dans le Vieux-La Prairie lors de la grande fête de l’Halloween le samedi 29 octobre de 18 h et 21 h 30.

Excellente saison automnale à tous.

Stéphane Tremblay, président

- Au jour le jour, septembre 2022

Nouvelles bénévoles

Les membres du CA de la SHLM désirent souhaiter la bienvenue à deux nouvelles bénévoles.

Mesdames Maryse Ingenito et Isabelle Pelland ont toutes deux consacré de nombreuses heures aux archives au cours de l’été qui s’achève.

Mme Ingenito a trié et classé des coupures de presse à insérer dans la collection documentaire sur La Prairie (P5, P6 et P122).

D’autre part, madame Pelland effectue un tri dans des archives de Viateur Robert reçues récemment, l’objectif étant d’intégrer ce nouveau matériel dans le fonds déjà existant de M. Robert (P22).

- Au jour le jour, septembre 2022

Conférence: Des îles du Richelieu…entre légende et réalité

La conférence « Des îles du Richelieu… entre légende et réalité » est une sélection des grands moments de notre histoire nationale vécus dans un cadre insulaire.

Que l’on songe à l’île aux Têtes où s’est vécu un drame autochtone et qui est aujourd’hui entourée d’épaves. Et l’île aux Noix où s’est déroulé le dernier combat de l’histoire de la Nouvelle-France. Il y a aussi les îles Saint-Jean qui auraient failli retarder la publication du premier journal francophone unilingue au Canada en 1778, mais aussi le lieu de frai du chevalier cuivré. Il sera également question d’autres îles du Richelieu.

Enseignant à la retraite, auteur de nombreuses publications à caractère historique, Réal Fortin a amorcé quelques découvertes de sites archéologiques, notamment ceux des casernes de Blairfindie, de l’usine de la St. Johns Chinaware et du fort Sainte-Thérèse.

Date: 20 septembre 2022

Endroit: Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Heure: 19 h 30

Prix : gratuit pour les membres, 7,50$ pour les non-membres.

- Au jour le jour, août 2022

Prix Renaud-Brochu

Dans l’ordre habituel: Gaétan Bourdages et Stéphane Tremblay

Pour son bénévolat en généalogie, M. Stéphane Tremblay recevait au même moment le prix Renaud-Brochu pour l’année 2020.

Ce prix a déjà été remis de façon virtuelle en 2020 durant l’épidémie de COVID-19.