- Au jour le jour, août 2022

Médaille de reconnaissance FQSG

Dans l’ordre habituel: Gaétan Bourdages, Lina Chopin et Stéphane Tremblay

Afin de souligner la qualité exceptionnelle de son parcours de généalogiste, madame Lina Chopin recevait, en juin dernier, la médaille de reconnaissance de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie pour l’année 2020.

Ce prix a déjà été remis de façon virtuelle en 2020 durant l’épidémie de COVID-19.

- Au jour le jour, août 2022

Séance photo

Une autre belle façon de mise en valeur du Vieux-La Prairie !

Le 26 juillet dernier, la SHLM a accueilli l’équipe de l’entreprise mauricienne de vêtements Rien ne se perd, tout se crée. En effet, pour la séance photo de sa collection 2023, la compagnie de Saint-Sévère a choisi le Vieux-La Prairie comme décor et la SHLM a facilité l’événement en fournissant un espace « habillage » dans ses locaux.

Le dévoilement de la collection et des images se fera au début de 2023, restez à l’affût pour y reconnaître les bâtiments patrimoniaux du Vieux-La Prairie !

Site web : rienneseperd.com

- Au jour le jour, août 2022

Vente de livres usagés

La vente annuelle de livres usagés, au profit de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2022.

Afin de souligner le 50e anniversaire de la SHLM, tous les livres seront vendus au coût de 2$ … ou presque.

Nouveauté en 2022: il y aura des casse-têtes.

Horaire:

Vendredi 30 septembre de 10 h à 20 h

Samedi 1e octobre de 10 h à 16 h

Dimanche 2 octobre de 10 h à 16 h

Lieu:

Centre multifonctionnel Guy-Dupré

500 rue Saint-Laurent, La Prairie, J5R 5X2

Information:

Téléphone: 450-659-1393

www.shlm.info

Nous vous attendons en grand nombre!

- Au jour le jour, août 2022

Association des descendants d’André Marsil

Le 8 juin 2022

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

À la direction,

C’est avec plaisir que nous remettons un chèque de 780,81 $ à la Société d’histoire de La Prairie-de-laMagdeleine. Notre association a dû malheureusement se dissoudre et, selon nos Règlements généraux, nous devons attribuer les fonds résiduels à des associations ayant les mêmes buts que la nôtre. Nous sommes assurés que vous saurez en faire bon usage.

Un site Web garde vivantes l’histoire et la généalogie des Marcil-Mercille (www.famillesmarcil.qc.ca). N’hésitez pas à en recommander la visite.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Danielle Guilbault Marcil

Trésorière

- Au jour le jour, août 2022

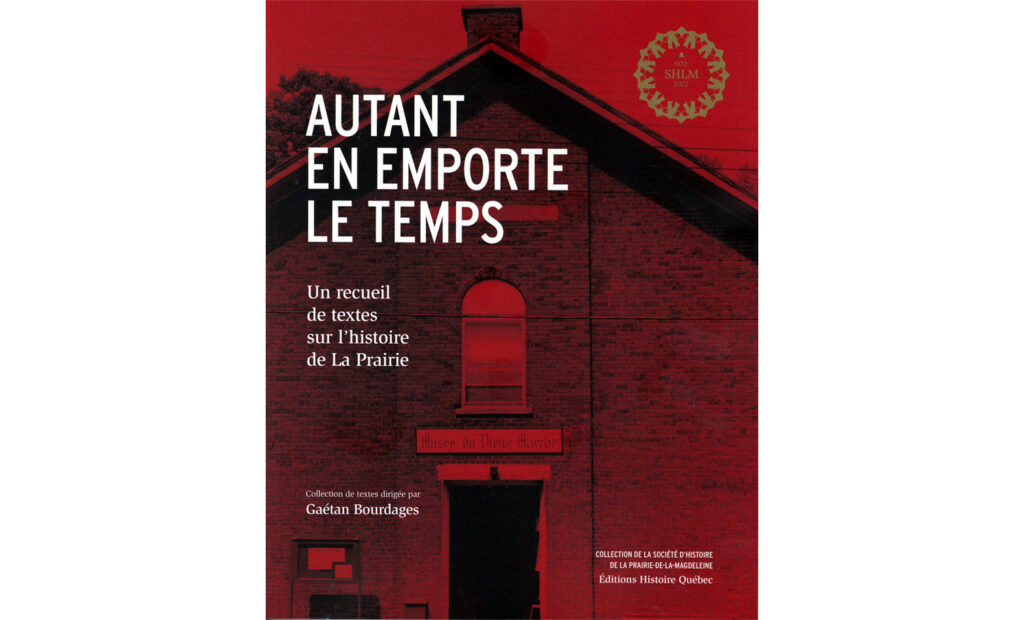

Invitation au lancement du livre du 50e anniversaire

Depuis le début des années 1980, de nombreux bénévoles de la SHLM ont enrichi le corpus des connaissances sur l’histoire locale et régionale en publiant des centaines d’articles.

Pour le 50e anniversaire, il a été convenu de publier un recueil de certains de ces écrits afin de rendre hommage à celles et ceux qui, par leurs recherches, ont contribué à perpétuer la vivacité de notre organisme.

C’est donc avec fierté que nous vous invitons au lancement de l’ouvrage qui regroupe plus de 80 articles, œuvres de 25 auteurs ou autrices, réalisé sous la direction de monsieur Gaétan Bourdages.

Le dimanche 25 septembre 2022 à 13 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

- Au jour le jour, août 2022

Nos guides étudiants 2022

À l’image de nombreux organismes, la SHLM a été victime de la pénurie de main-d’œuvre au cours de l’été. Nous n’avons pu employer que deux étudiants au lieu des trois habituellement prévus.

Mais à défaut de la quantité, nous avons eu de la qualité !

De retour pour un quatrième été et forte de son expérience, Marie-Pierre Bellemare a permis à de nombreux visiteurs de découvrir les richesses et la beauté du Vieux-La Prairie.

Sa présence, son leadership et son entrain ont été fort appréciés puisque, étant l’unique guide, elle a dû assumer seule les groupes de plus de 20 visiteurs, oublier les congés la fin de semaine et voir à l’avancée des projets qui font partie des tâches des guides. Marie-Pierre a également su répondre avec aplomb aux questions en généalogie émanant des visiteurs. Merci Marie-Pierre !

Notre recrue, Dylan Brassard, étudiant en informatique, a su, lui aussi, se rendre indispensable. Il avait d’abord été prévu qu’il collabore aux archives, mais la mise en œuvre du projet de carte interactive s’est révélée plus complexe que prévu, et ses connaissances en informatique ont largement contribué à sauver la mise. Le géoréférencement de la carte de la seigneurie de La Prairie et de ses 36 côtes a pu être réalisé non sans avoir mis à l’épreuve la patience de ce grand gaillard sympathique. Les lundis et mardis, en l’absence de Marie-Pierre, Dylan s’est chargé de l’accueil des visiteurs et de la réception des appels. Merci Dylan !

- Au jour le jour, août 2022

Mot du président

Malgré une 7e vague de la pandémie de COVID-19, la SHLM a connu une excellente saison estivale. Nos statistiques font état d’une hausse du nombre de visiteurs ainsi que du nombre de visites guidées. Nous sommes donc revenus à un achalandage comparable à celui des années prépandémiques.

Un gros merci à Mme Marie-Pierre Bellemare (guide) et à M. Dylan Brassard (archives et informatique) pour leur dévouement envers la SHLM au cours de l’été. Sans leur contribution, il nous aurait été impossible d’offrir nos visites guidées et d’ouvrir de façon continue nos locaux en juillet et en août.

Les activités du 50e anniversaire se poursuivront cet automne avec le lancement du livre Autant en emporte le temps (sous la direction de M. Gaétan Bourdages, historien) le 25 septembre à 13 h au Théâtre du Vieux-La Prairie ; sans oublier notre vente de livres d’occasion au Complexe Guy-Dupré les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains.

Le 20 septembre, nous reprenons nos conférences pour l’automne.

Bonne fin de saison estivale !

Stéphane Tremblay, Président

- Au jour le jour, juin 2022

REMISE D’UN CERTIFICAT (BÉNÉVOLAT)

Le 5 mai dernier, lors de la soirée « Hommage aux bénévoles 2022 », Mme Lisette Tétreault, notre bénévole de l’année 2021, a reçu un certificat honorifique de la part du député de La Prairie et ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé.

Sur la photo, M. Stéphane Tremblay, président de la SHLM, acceptant le certificat au nom de Mme Tétreault.

- Au jour le jour, juin 2022

Nécrologie Yves Duclos

À Sherbrooke, le 15 avril 2022, à l’âge honorable de 92 ans est décédé monsieur Yves Duclos, époux de madame Gisèle Cornut.

Homme d’affaires et restaurateur (fondateur du restaurant Le Vieux Fort, lieu des premières réunions de la SHLM), M. Duclos fut au nombre des créateurs de la Société d’histoire de La Prairie en 1972. Après avoir quitté La Prairie au début des années 1980, M. Duclos s’était installé Eastman où il a été propriétaire d’une boutique d’antiquités et d’une galerie d’art.

- Au jour le jour, juin 2022

Nos conférences de l’automne

DES ÎLES DU RICHELIEU… ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ

DES ÎLES DU RICHELIEU… ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ

par Réal Fortin

Date: 20 septembre 2022

La conférence Des îles du Richelieu… entre légende et réalité est une sélection des grands moments de notre histoire nationale vécus dans un cadre insulaire.

Que l’on songe à l’île aux Têtes où s’est vécu un drame autochtone et qui est aujourd’hui entourée d’épaves. Que l’on songe à l’île aux Noix où s’est déroulé le dernier combat de l’histoire de la Nouvelle-France. Que l’on songe aux îles Saint-Jean qui auraient failli retarder la publication du premier journal francophone unilingue au Canada en 1778, mais aussi lieu de fraye du chevalier cuivré. Que l’on songe à l’île Fryer qui garde en mémoire des secrets tantôt historiques tantôt légendaires de loyalistes venus se réfugier ici lors de la Révolution américaine. Que l’on songe enfin à l’île aux Cerfs où un fils d’officier du régiment des Meurons y a construit un imposant manoir qui a été transformé en hôtel prestigieux. Rappelons que certaines de ces îles sont maintenant des parcs naturels protégés.

Enseignant à la retraite, auteur de nombreuses publications à caractère historique, Réal Fortin a amorcé quelques découvertes de sites archéologiques, notamment ceux des casernes de Blairfindie, de l’usine de la St. Johns Chinaware et du fort Sainte-Thérèse.

LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC ET LES RÉBELLIONS DE 1837-1838

par Gilbert Desmarais

Date : 18 octobre 2022

Dans la conférence Les Autochtones du Québec et les Rébellions de 1837-1838, il sera question de la place des Premières Nations dans les rébellions patriotes. Souvent oubliés dans l’histoire de cette période, les Autochtones y ont pourtant tenu un rôle important et complexe. Cette conférence se fera en trois volets : d’abord, un court résumé de l’histoire des Premières Nations au Québec ; ensuite, une présentation de la situation dans les années 1830 ; et, finalement, un résumé de la participation des Autochtones aux Rébellions de 1837-1838.

Historien avec une maîtrise en histoire de l’Université du Québec à Montréal, Gilbert Desmarais est co-auteur des livres Montréal : 375 ans d’histoire (2016) et Les enfants de la Nouvelle-France (2020) publiés aux Éditions Bayard Canada. Depuis une vingtaine d’années, il anime des sites patrimoniaux au Canada et aux États-Unis avec divers groupes de reconstitution historique.

LA CUISINE FAMILIALE DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL,

DEPUIS 1 000 ANS

par Michel Lambert

Date : 15 novembre 2022

La conférence portera d’abord sur la cuisine dans la région avant la visite des Français, en 1535, puis l’apport des fondateurs de Montréal. Ensuite, il sera question des apports ethniques et culinaires aux XVIIIe et XIXe siècles au sud du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rivière Richelieu. Finalement, quel est le dessin culinaire de la Rive-Sud actuelle.

En résumé, vous découvrirez comment les habitants de la Rive-Sud de Montréal ont exploité les ressources autochtones du territoire (plantes, gibier, poisson) et apporté les aliments et les recettes de leur pays d’origine, d’hier à aujourd’hui.

Michel Lambert est chef cuisinier, historien, auteur, enseignant en littérature retraité. Il a consacré plus de dix ans de sa vie pour réaliser son rêve de publier l’Histoire de la cuisine familiale du Québec, aux Éditions GID de Québec. Il est un vulgarisateur culinaire reconnu pour la minutie de ses recherches sur les origines de notre cuisine, ses influences, ses tendances et son évolution. Auteur de plusieurs ouvrages et récipiendaire de nombreuses distinctions, il vit maintenant à La Prairie.

En février 2021, il co-publiait, avec Élisabeth Cardin, « L’Érable et la perdrix, L’Histoire culinaire du Québec à travers ses aliments. » aux éditions Cardinal.