- Au jour le jour, juin 2022

Mot du président

À L’AGENDA

- Dimanche 12 juin à 14 h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, lancement du livre Histoire de La Prairie (1667-1800), lieu de passage obligé de monsieur Albert Juneau.

- Dans nos locaux du 249, rue Sainte-Marie, le vendredi 17 juin à 17 h, ouverture de l’exposition estivale portant sur le 50eanniversaire de fondation de la SHLM.

- Vendredi 24 juin : Fête nationale du Québec dans le Vieux-La Prairie.

- Visites guidées avec nos guides étudiants :

Du 6 au 24 juin : du lundi au vendredi (3 départs : 10 h, 13 h et 15 h)

Du 25 juin au 21 août : à tous les jours (3 départs : 10 h, 13 h et 15 h)

Je vous souhaite une belle saison estivale remplie de soleil.

Stéphane Tremblay, Président

- Au jour le jour, mai 2022

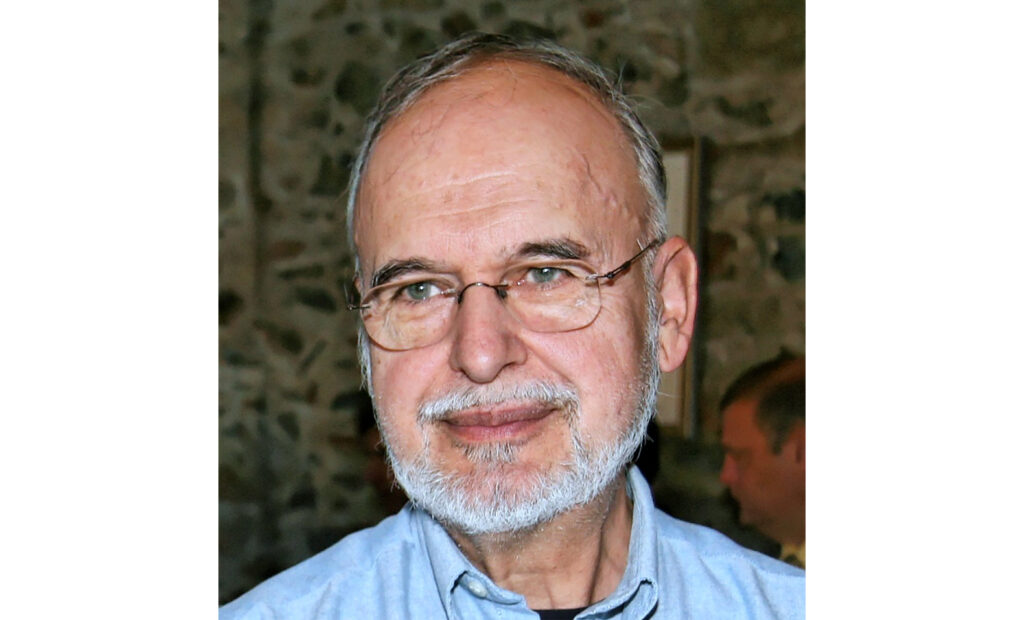

Nécrologie René Jolicoeur

René Jolicoeur est décédé subitement, le 31 mars 2022, à l’âge de 69 ans.

Membre de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine depuis longtemps, René en a assuré la présidence durant sept ans, soit de 2003 à 2010.

Son septennat nous aura, entre autres, donné un site web, l’acquisition de nombreux répertoires en généalogie et le renouvellement complet de notre parc informatique.

Merci, René, pour ta présence, ton sens de l’humour et ton implication constante.

- Au jour le jour, mai 2022

Nécrologie Jean Joly

Jean Joly est décédé à Candiac en décembre 2021.

Féru d’histoire et de généalogie depuis de nombreuses décennies, il avait publié plusieurs dizaines d’articles et rapports de recherches dans divers bulletins et revues, dont notre bulletin mensuel, Au jour le jour.

Jean a également été coauteur du livre « 1691 – La bataille de La Prairie » paru en 2009 aux Éditions Histoire Québec.

Nos condoléances vont à son épouse Claudette ainsi qu’à son fils Yves.

- Au jour le jour, mai 2022

Réaménagement de la route 104

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 15 MARS 2022

Projet de réaménagement de la route 104 entre A30 et la limite de St-Jean-sur-Richelieu (projet LACPI)

M. Gaétan Bourdages – Société d’histoire de La Prairie-de-la-Madgeleine

M. Jean-Pierre Labelle – Société d’histoire de La Prairie-de-la-Madgeleine

Mme Caroline Laberge – Société d’histoire de La Prairie-de-la-Madgeleine

M. Guillaume Desjardins-Dutil – MTQ

M. Frank Rochefort, archéologue – MTQ

Mme Karine Abdel – MTQ

Mme Mihaela-Irina Damiean -MTQ

M. Guy Bédard – MTQ

Mme Emmanuelle Viau – MTQ

M. Labelle estime que le site est riche en artefacts, car ils ont trouvé des objets lors d’une prospection avec un détecteur de métal. Un rapport a été produit pour présenter le résultat des recherches et M. Rochefort mentionne qu’il en a pris connaissance.

M. Rochefort s’engage à tenir informée la Société d’histoire de La Prairie tout au long du processus, et à les prévenir avant le début des travaux de prospection archéologique qui pourraient débuter en 2023 (2024). Il faut au préalable des ententes avec les propriétaires avant de faire des sondages, si les terrains ne sont pas déjà acquis par le MTQ.

M. Bourdages mentionne que le monument sur lequel il y a une plaque en métal commémorative est un cairn. Une croix de chemin en bois accompagne le monument. Il mentionne que ces deux éléments peuvent être déplacés, mais qu’il sera important pour lui de conserver le cairn tel quel ainsi que la croix de chemin. Il souligne le fait qu’il serait intéressant de mettre en valeur le patrimoine historique et militaire de La Prairie.

Mme Laberge conseille le livre « 1691 La bataille de La Prairie » par Gaétan Bourdages, Jean Joly, Stéphane Tremblay. Éditions Histoire Québec. 2009 » à M. Rochefort.

M. Bédard se questionne concernant les artefacts qui pourraient être découverts et à qui pourraient-ils être remis ?

M. Bourdages mentionne que le musée d’archéologie de Roussillon a été créé pour entreposer les artefacts provenant de sites de la région. M. Rochefort mentionne que la propriété des artefacts va au propriétaire du terrain, et que dans le cadre d’interventions du MTQ, les artefacts appartenant à l’État sont déposés par défaut à la réserve et laboratoire d’Archéologie du Québec, mais qu’il peut être possible de faire une entente pour envoyer ceux-ci au musée de Roussillon.

M. Desjardins-Dutil mentionne que la plaque commémorative appartient à Parcs Canada et que cet organisme demeurera responsable au premier chef de l’aspect commémoratif et du contenu qui y est associé. Il mentionne également que les communautés autochtones seront consultées pour ce projet.

En fonction des discussions avec Parcs Canada quant au monument et à la plaque commémorative, un panneau d’interprétation pourrait être installé à côté du monument, afin d’intégrer au lieu de commémoration une interprétation plus actuelle et détaillée de l’histoire.

L’accessibilité au site où seront relocalisés le monument et la croix de chemin est très importante pour la Société d’histoire.

Ainsi, il faudrait prévoir que le site soit attrayant, accessible et que ce dernier donne envie de venir lire la plaque commémorative et/ou panneau interprétation.

Le monument commémoratif doit rester du même côté de la route qu’actuellement.

Prochaine étape :

• Le MTQ va tenter de joindre Parcs Canada pour les inviter à participer. Mme Myette chez Parcs Canada s’occupe de notre dossier

• M. Rochefort informera la Société d’histoire des développements du projet au niveau de l’archéologie

• M. Bédard (et Mme Ligia Sanchez – chargée de projet) informera la Société d’histoire des grandes étapes à venir du projet

• Le MTQ fera la demande pour accroître les acquisitions requises pour la relocalisation du monument commémoratif et la croix de chemin.

- Au jour le jour, mai 2022

Conférence: L’héritage médiéval au Québec et à La Prairie

Tous connaissent les origines françaises du Québec, mais ces origines remontent également loin dans le temps, jusqu’au Moyen Âge. Que ce soit dans ses institutions laïques ou religieuses, sa culture, ou tout simplement sur son drapeau, le Québec et même La Prairie cachent de nombreux héritages médiévaux que les explorateurs et colons ont apportés avec eux en traversant l’Atlantique au XVIe siècle.

Passionné d’histoire, Philippe Boulanger a complété un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en histoire. S’étant spécialisé en histoire médiévale, il donne depuis des entrevues et des conférences pour démystifier cette période mal connue et parfois malmenée. De plus, il travaille depuis plus de 15 ans dans le monde muséal en plus d’avoir enseigné au Cégep.

Date: 17 mai 2022

Endroit: Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Heure: 19 h 30

Prix : gratuit pour les membres, 7,50$ pour les non-membres.

- Au jour le jour, mai 2022

Emplois étudiants à la SHLM

La présence de guides étudiants au cours de la saison estivale nous permet non seulement d’étendre nos heures d’ouverture, mais aussi de réaliser certains projets qui autrement ne pourraient l’être. Il est heureux que nous disposions, depuis plusieurs années, de généreuses subventions du programme fédéral Emplois d’été Canada, mais, malgré ces subventions, nous avons de plus en plus de difficulté à pourvoir les postes offerts.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en quête de candidat.e.s aptes à combler les postes de guides et d’aides-archivistes. Les candidat.e.s retenu.e.s entrent en fonction au début du mois de juin et terminent à la fin du mois d’août. Pour pouvoir soumettre sa candidature, il faut être inscrit à temps plein au cégep ou à l’université pour la session d’automne 2022 dans un domaine connexe aux activités de la SHLM (histoire, animation, tourisme, muséologie, etc.). Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site à l’adresse www.shlm.info.

Si l’un des postes intéresse quelqu’un de votre entourage, prière de nous faire parvenir son CV et une lettre d’intention à l’adresse suivante : [email protected].

Stéphane Tremblay, président

- Au jour le jour, mai 2022

La Prairie et la guerre de 1756-1760 – Partie 3

Après avoir guerroyé contre les Anglais durant plus de trois ans, ce qui devait arriver arriva, les aléas de la guerre laissant entrevoir une victoire des Britanniques. Le fil des événements s’accélère, et bien que ce ne soit pas encore la panique, débute au cours de l’été 1759 un important repli des troupes vers La Prairie, car l’endroit est un port de transit vital en lien avec Montréal.

« Aussitôt que M. de Rigaud apprendra que M. de Bourlamaque a été obligé de se retirer de Carillon et de Saint-Frédéric pour venir occuper l’île aux Noix, il fera marcher tout le monde, et même les gens infirmes et les plus vieux qui seront encore cependant en état de pouvoir manier les armes et tirer un coup de fusil, pour aller occuper Saint-Jean et Laprairie, où il assemblera tous les sauvages du saut Saint-Louis pour couvrir cette partie et établir une communication sûre de Laprairie à Saint-Jean, d’où ce corps, qui sera assemblé à Laprairie, sera également à portée de pouvoir secourir M. le chevalier en cas qu’il fut replié dans les Rapides. […]

Il fera rassembler tous les bateaux, tant de Chambly qu’autres endroits, de même que les canots, pour les faire rendre à Laprairie, qui sera le dépôt de toutes les troupes, pour pouvoir soutenir et couvrir toutes les parties attaquées. M. de Rigaud entretiendra une correspondance bien exacte avec M. de Bourlamaque au sujet de ce qu’il y aura à faire dans toute cette partie.[i] »

Mai 1759, abandon du fort Carillon, suivi de la construction du fort de l’île aux Noix, lequel Bougainville fera évacuer en août 1760 pour diriger ses troupes vers Montréal. Peu de temps après, les soldats français abandonnent le fort Saint-Jean en le brûlant et se préparent à défendre Montréal. Au final, toute l’armée française du lac Champlain aura passé par La Prairie ; plus de 3000 hommes.

La flotte de Murray

Alors que la flotte de Murray remonte le fleuve en direction de Montréal, les généraux français se demandent comment réagir devant cette menace. Il faut vite s’organiser et La Prairie apparaît dès lors comme le dernier refuge qu’il faille à tout prix occuper et protéger.

« Tâchez, je vous supplie, de me mander ce que je dois faire. Dois-je marcher tant que je pourrai vers Longueuil et Laprairie pour vous joindre, si le vent contraire retarde la flotte ? Dois-je rester à hauteur, au risque d’être primé par un bon vent ? Où ferais-je la jonction ? Dois-je passer dans l’île de Montréal, si je puis arriver ?[ii] »

Le 24 août, les Amérindiens quittent le fort de Saint-Jean pour se rendre à Kahnawake en passant par La Prairie.

« Cependant, la flotte de Murray était arrivée, le 25 (août), à quatre lieues au-dessous de Montréal : le corps des troupes de M. Dumas, qui la suivait par le nord, et celui du général de Bourlamaque, par le sud, étaient aussi arrivés, le premier dans l’île de Montréal [pour se porter à la défense de la ville], et le second, à Boucherville et Longueuil. M. de Lévis voyant le corps de Bourlamaque à portée de se joindre à celui de Rauquemaure, alla reconnaître la position de ce dernier dans la vue de tenter un combat contre l’armée anglaise (de Haviland) à Saint-Jean ; et revint conférer avec M. de Bourlamaque ; mais ayant appris que M. Murray avait fait débarquer un détachement à Varennes, il envoya à Rauquemaure l’ordre de se replier à Laprairie. Trois cents miliciens attaquèrent le détachement anglais ; mais ils furent repoussés, avec perte de quelques hommes blessés, et d’une vingtaine de prisonniers. [iii]»

De tous côtés, c’est l’amorce du repli des forces françaises vers La Prairie. Une telle concentration de militaires provoquera des problèmes de transport et de ravitaillement. Les habitants de La Prairie seront fortement sollicités.

« J’ai mis M. de Rigaud à Laprairie avec quatre ou cinq cents Canadiens et les sauvages qu’il pourra ameuter.[iv] »

« Il m’a paru que si les Anglais mouillaient, comme ils le peuvent, entre l’île de Montréal et les îles de Boucherville, ce village pourrait être brûlé aisément. Ma position, ici, ne me parait pas trop appuyée ; je ne puis empêcher les Anglais de débarquer au-dessous de moi, où ils voudront ; et, s’ils marchent ensuite, étant si supérieurs, je serai forcé de me replier sur Laprairie, et là je ne sais ce que j’y ferai, ni si j’y trouverai de l’appui. [v]»

« Heureusement, le détachement de M. de Bougainville, comptant arriver à la Prairie, s’est trouvé, après avoir marché jusqu’à trois ou quatre heures du soir, au-dessus du détroit ; ce qui les a amenés à Saint-Jean. Ils sont heureux ; suivant les pratiques du pays, de trois jours ils n’eussent pénétré ce pays. Ils arrivent l’un après l’autre ; les Canadiens passent dans le bois pour ne pas s’arrêter ici ; le peu de soldats qui arrivent vont filer à la Prairie, où il faut, en toute diligence, qu’on leur fasse trouver des vivres. [vi]»

Le siège du fort de l’île aux Noix se termine le 28 août quand la garnison capitule. Le lendemain, le fort de Saint-Jean est abandonné et brûlé par sa garnison.

« J’apprends par des miliciens venus de l’Ile-aux-Noix et que j’ai arrêtés ici, qu’il avait passé aujourd’hui de Laprairie à Montréal sept à huit bateaux chargés de monde ; il est à craindre que les vingt-six bateaux sur lesquels on compte ne s’en aillent ainsi. L’officier m’avait pourtant mandé qu’il arrêterait tout le monde.[vii] »

Le 30 août, M. de Bourlamaque se plaint au chevalier de Lévis qu’il n’y ait que dix-neuf bateaux à La Prairie. Et de poursuivre; « J’ai vu un ordre de vous, Monsieur, au capitaine de Longueuil, pour renvoyer à Chambly tous les Canadiens qui ont quitté le détachement de M. de Bougainville. J’ai cru devoir changer cette disposition et je lui ai dit de les envoyer par Laprairie au-devant de M. de Roquemaure. Le chemin de Chambly les exposerait à être enlevés en détail. »

Dès le lendemain 1er septembre : « Quel mouvement doit faire M. de Roquemaure, si la flotte approche Longueuil ? Viendra-t-il me joindre ou passerons-nous tous deux tout de suite ? »

« Sans doute vous êtes assuré que l’armée de M. le chevalier de La Corne empêchera les Anglais de tomber à l’improviste sur l’île de Montréal ; sans quoi l’embarquement à Laprairie ne serait pas sûr. »

« P.S. -Quoique la flotte monte, je reste dans la même position ; s’ils débarquent entre Longueuil et Boucherville et que je ne puisse l’empêcher, je replierai sur Longueuil ce qui ne sera pas coupé, et j’enverrai dire à M. de Roquemaure de me joindre. D’ailleurs, je tâcherai de me maintenir jusqu’à ce que j’aie reçu des ordres.[viii] »

Le fort de Chambly se rend le 1er septembre. En ce même jour, les troupes françaises demeurées sur la rive sud du fleuve reçoivent l’ordre de Lévis de se concentrer à La Prairie. Grande déception, le 2 septembre, les Amérindiens de Kahnawake apprennent que les Anglais avaient accepté la paix proposée par les Cinq Nations et, en conséquence, se refusent à attaquer l’armée anglaise.

« Le 2 septembre, comme le chevalier de Lévis haranguait les Sauvages du Sault Saint-Louis, qu’il avait fait venir à Laprairie, pour les engager à le seconder, dans son dessein d’attaquer l’armée du colonel Haviland, un député de leur village vint leur annoncer que le général Amherst était aux Cèdres, et se retirèrent tous, en disant qu’ils allaient faire la paix avec les Anglais. Cette nouvelle fut confirmée par M. de La Corne, qui s’était retiré, à l’approche de l’armée anglaise, et qui ajouta qu’elle pourraît être le lendemain à la Chine.[ix] »

Le 3 septembre, les troupes françaises évacuent leurs positions à La Prairie et à Longueuil et traversent le fleuve pour se porter à la défense de Montréal.

Le 5 septembre, des éléments avancés de l’armée de Haviland arrivent à Longueuil où ils sont accueillis par Murray. Trois jours plus tard, l’armée anglaise débarque dans l’île de Montréal et marche vers la ville. Montréal capitule, c’en est fait de la Nouvelle-France.

Nous savons cependant qu’une garnison britannique a été maintenue à La Prairie après la chute de Montréal. En avril 1761, des Iroquois de Kahnawake sont venus à La Prairie rencontrer dans ses quartiers le lieutenant George Pennington du « 44th Regiment ». Cette unité militaire est probablement demeurée sur place jusqu’à la signature du traité de Paris en février 1763.

La Prairie connaîtra une brève période de tranquillité, il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’en septembre 1775 les rebelles américains soient à La Prairie qu’ils occuperont durant plusieurs mois avant d’être chassés par les mercenaires allemands en juin de l’année suivante. La paix aura été de courte durée.

[i] Volume 4, page 165, Lettres et pièces militaires, le 26 mai 1759,.

[ii]Volume 5, p. 83, Lettres et pièces militaires, à Sorel le 12 août 1760. Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[iii] Histoire du Canada sous la domination française. M. Bibaud. Montréal, 1837, page 362.

[iv] Volume 5, p. 14, Longueuil, 27 août 1760, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[v] Volume 5, p. 111, Longueuil, 27 août 1760, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[vi] Volume 10, p. 162, Saint-Jean, le 28 août 1760, Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis.

[vii] Volume 5, p. 117, Longueuil, 29 août 1760 Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[viii] Volume 5, p. 123, Longueuil 1er septembre 1760, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[ix] Histoire du Canada sous la domination française. M. Bibaud. Montréal, 1837, page 363.

- Au jour le jour, avril 2022

Calendrier du 50e anniversaire

En cette année 2022, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM) célèbre ses 50 années d’existence. Un événement hors du commun qui nécessite d’être souligné d’une façon toute spéciale !

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2022

AVRIL

Mardi 19 19h30

Conférence de mesdames Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean

Joséphine Marchand et Raoul Dandurand. Amour, politique et féminisme.

Lieu : Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

MAI

Mardi 17 19h30

Conférence de monsieur Philippe Boulanger

L’héritage médiéval au Québec et à La Prairie.

Lieu : Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

JUIN

Dimanche 12 13h

Lancement du livre de monsieur Albert Juneau

Histoire de La Prairie, 1667-1800. Le Lieu de passage obligé.

Lieu : Complexe multifonctionnel Guy-Dupré

Vendredi 17 17h

Inauguration de l’exposition du 50e

Lieu : Local de la SHLM, 249, rue Sainte-Marie, La Prairie

JUIN À AOÛT

Tous les jours

Exposition du 50e sur l’histoire de la SHLM

Animation virtuelle sur les divers tronçons encore visibles du premier chemin de fer au Canada de 1836 : celui qui reliait La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Lieu : Local de la SHLM, 249, rue Sainte-Marie, La Prairie

SEPTEMBRE

Mardi 20 19h30

Conférence de monsieur Réal Fortin

Des îles du Richelieu…entre légende et réalité.

Lieu : Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Dimanche 25 13h00

Lancement d’un recueil de textes sur l’histoire de La Prairie

Autant en emporte le temps

sous la direction de monsieur Gaétan Bourdages

Lieu : Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Date à confirmer

Vente de livres usagés

Lieu : Complexe multifonctionnel Guy-Dupré

OCTOBRE

Mardi 18 19h30

Conférence de monsieur Gilbert Desmarais

Les Autochtones du Québec et les Rébellions de 1837-1838

Lieu : Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

NOVEMBRE

Mardi 15 19h30

Conférence de monsieur Michel Lambert

La cuisine familiale de la grande région de Montréal, depuis 1000 ans.

Date à confirmer

Inauguration et mise en ligne d’une carte interactive numérique de l’ancien fort de La Prairie.

DÉCEMBRE

Séance « Archives à voix haute ». Activité ludique de mise en valeur des archives conservées par la SHLM.

Lieu : Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Pour information : www.shlm.info

- Au jour le jour, avril 2022

La Prairie et la guerre de 1756-1760 – Partie 2

La Prairie au service de la guerre

Au début de la guerre, malgré une incursion sans grandes conséquences, la situation est relativement calme autour de La Prairie. En septembre 1756, « quelques sauvages qui escortaient M. le marquis de Montcalm, firent prisonniers un capitaine de troupes anglaises et un cadet écossais ; les habitants de la Prairie avoient aussi arrêté un Écossais qui était d’un détachement qui s’était avancé jusqu’à la Prairie, où il avait enlevé un homme et une femme. »

Des bataillons transitent par La Prairie pour atteindre Saint-Jean et de là se rendre à Carillon. Quelques régiments camperont temporairement chez nous et d’autres y prendront leurs quartiers d’hiver : Royal-Roussillon, La Sarre, Béarn et Berry. Les gites d’hiver permettront à plusieurs soldats de trouver ici une femme à marier et d’y fonder une famille.

« M. de Vaudreuil, à ce qu’on m’a mandé, a ordonné aux bataillons de Royal-Roussillon et de Guyenne de s’établir dans les quartiers de la côte du fleuve, depuis Sorel jusqu’à Laprairie. [i]»

En période d’accalmie, il n’est pas interdit de prendre du bon temps. Février 1757, « M. le marquis de Montcalm a été à La Prairie voir le détachement des troupes de terre qui fait partie de celui qui est aux ordres de M. de Rigaud, et il a donné un grand dîner à tous les officiers et cadets du détachement. » Et Bourlamaque d’ajouter, « J’ai fait hier (le 19 février), la revue de votre détachement à Laprairie, et j’y ai donné à dîner, et je vous dirais si je vous faisais la relation d’un autre, avec autant de profusion que de magnificence, à deux tables servies également, faisant trente-six couverts, et je joins copie des instructions que j’ai cru devoir remettre à M. de Poulhariez.[ii] »

Quelques mois plus tard, en juin 1757, le régiment de Languedoc est parti le 24 pour aller camper entre la Prairie et Saint-Jean et « travailler provisionnellement à un chemin que l’on pourra faire l’année prochaine à demeure, étant le plus nécessaire à la colonie ». Ce même jour, Montcalm couche à La Prairie. Il y reviendra à quelques reprises.

La Prairie étant à bonne distance des champs de bataille, cette accalmie persistera durant les années 1756, 1757 et 1758.

L’importance du ravitaillement

Les militaires français ont vite compris l’importance d’assurer de bonnes récoltes afin de pouvoir nourrir les troupes convenablement. Voilà pourquoi il importe de protéger les environs de La Prairie. Évidemment, le départ des miliciens vers leurs champs pour assurer les récoltes contribue à diminuer le nombre des combattants. Par contre, la mobilisation croissante des Canadiens pour la guerre et les opérations de transport ne permettent pas d’exploiter efficacement les ressources agricoles de la vallée du Saint-Laurent.

Le nombre de miliciens varie selon les besoins déterminés par le gouverneur, qui ne mobilise qu’une partie des 12 000 conscrits disponibles afin de ne pas compromettre les travaux agricoles et les opérations de transport. Avant la campagne décisive de 1759, il n’y aura guère plus de 4 000 habitants mobilisés simultanément dans la vallée du Saint-Laurent pour aller à la guerre.

« Je reçois, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et ferai partir, demain matin, les deux cents Canadiens que vous m’ordonnez d’envoyer aux récoltes.

J’en ai déjà fait partir deux cents des différentes paroisses du gouvernement de Montréal sans avoir eu l’ordre que les représentations des habitants et les nouvelles que j’avais de l’état des récoltes. M. de Vassan, à qui j’avais écrit, pour avoir de lui quelques détails là-dessus, m’a mandé que toutes celles de Laprairie et des paroisses voisines, étaient fort avancées, et qu’il comptait faire pour finir avec le monde qu’il avait.

On fera passer mille livres de poudre à la Prairie ; il en restera autant, et plus pour le fort Chambly. Il faudra envoyer à la Prairie deux milliers de balles, et les couvertes seront aussi envoyées à la Prairie où M. Cadet qui avisât au moyen de faire mettre en pain les trente quarts de farine.[iii] »

« J’ai appris de Laprairie que M. de Roquemaure avait donné l’ordre d’y faire tout le pain que l’on pourrait.[iv] »

« M. de Laas écrit à M. Cadet [le munitionnaire] pour le prévenir qu’il a resté à la Prairie quatre cent cinquante pains que nous n’avons pu emporter par rapport à la pluie. […] Je vous serai obligé de m’envoyer deux chevaux pour servir d’ordonnance. Ils pourront prendre des selles que nous avons portées de la Prairie.[v] »

Lorsque les troupes combattent à bonne distance de la vallée du Saint-Laurent, afin d’assurer leur ravitaillement en vivres et en munitions, elles sont suivies de viandes sur pied (moutons, poules, etc.) et de charrettes remplies de provisions et de poudre.

Les Anglais sont, eux aussi, bien au fait de l’importance d’un ravitaillement régulier. Un soldat bien nourri est un meilleur combattant. D’ailleurs, lorsque l’armée de Wolfe remonte le Saint-Laurent vers Québec, ses unités s’assurent de brûler les récoltes, les maisons et les bâtiments de ferme sur les deux rives.

Partagés entre les travaux des champs et l’obligation de combattre, et sans doute las de toutes ces années de guerre, lorsque l’issue des combats annoncera la défaite, nombre de miliciens feront défection au grand dam des chefs de guerre.

« Les colons me paraissent de bien mauvaise volonté. M. de Rigaud a rassemblé trois cents hommes à Laprairie ; c’est tout ce qu’ont pu fournir, en dix jours tous les soins de M. le marquis de Vaudreuil et des officiers, détachés pour rassembler les milices. J’étais réduit à mon petit camp, sans espérance d’avoir un seul homme. Je pense que les sept cents que vous ayez fait partir, seront perdus pour les deux côtés et qu’ils déserteront tous en chemin.

M. de Vaudreuil m’écrit que tous les habitants sont malades et qu’ils ne peuvent marcher.[vi] »

La suite et la fin dans notre prochain bulletin…

______________________________

[i] Volume 5, p.75, le 1er novembre 1759, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[ii] François-Médard de Poulhariez, commandant du Royal-Roussillon.

[iii] Volume 10, page 159, le 22 août 1760, Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis.

[iv] Volume 5, p. 116, Longueuil, 29 août 1760 Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[v] Volume 6, p. 135, le 3 septembre 1760, Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis.

[vi] Volume 5, p. 69, Île-aux-Noix le 25 octobre 1759, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

- Au jour le jour, avril 2022

La Prairie et la guerre de 1756-1760 – Partie 2

La participation des Amérindiens

Au 18e siècle, les Amérindiens concluaient des alliances en fonction de leurs propres intérêts et non en fonction des intérêts des Français ou des Anglais. C’est ainsi qu’au cours de la guerre de Sept Ans, sans jamais renoncer à leur indépendance, les Iroquois combattent en tant qu’alliés des Français, ce qui à leurs yeux ne signifie nullement que les Anglais sont leurs ennemis. Ils ne sont pas des alliés inconditionnels de la France et savent, lorsqu’ils le veulent, assigner des limites à leur effort de guerre. Leur participation n’est pas spontanée et varie selon l’évolution des affrontements. Preuve en est que le 11 juillet 1757, Montcalm est à Kahnawake, accompagné de plusieurs de ses officiers supérieurs, afin de convaincre les chefs amérindiens de prendre part à l’expédition contre le Fort William Henry.

Par ailleurs, ils signifient clairement qu’ils préfèrent l’embuscade (c’est là qu’ils sont les plus efficaces) et se refusent à prendre d’assaut à découvert des positions fortifiées.

Ils jouent un rôle majeur lors des affrontements et plusieurs expéditions auraient été impossibles sans leur collaboration. « Dans de bonnes conditions, une force amérindienne est capable d’anéantir une armée européenne et de mettre en déroute des régiments entiers. »[i] Bien sûr, la guerre de Sept Ans vient perturber leur existence, car à certains moments elle mobilise la quasi-totalité des hommes adultes des villages iroquois du Canada. Bien qu’elle nuise à leurs activités commerciales et qu’elle serve avant tout les intérêts des Français, la guerre présente malgré tout pour eux certains avantages qui à leurs yeux font office de victoire ; ils peuvent prendre des scalps, faire des prisonniers qu’ils pourront vendre par la suite et mettre la main sur du matériel varié.

Les coûts de leur participation aux activités militaires sont en partie compensés par l’aide logistique que la France leur fournit : armes, équipements et provisions. En plus de guerroyer, ils sont parfois rémunérés comme chasseurs chargés d’approvisionner en gibier les soldats et les miliciens français ou encore occupés à transporter du matériel militaire.

En 1759, les guerriers iroquois sont un peu moins de 2 000 à appuyer les expéditions françaises. À la fin de l’été 1760, convaincus de la défaite prochaine des Français et craignant la destruction de leurs villages par les Britanniques, les délégués des Sept Nations ratifient un traité qui assure leur neutralité dans la suite de la guerre et les convainc qu’ils seront traités en amis par les envahisseurs.

Et La Prairie dans tout ça ?

Selon l’archéologue Frédéric Hottin, de 1350 à 1600 AD, le secteur de La Prairie semble, pour les Autochtones, n’être qu’un lieu de passage, où on ne s’attarde que quelques jours, pour faire le portage reliant le fleuve Saint-Laurent à la rivière Richelieu ou pour des activités de subsistance saisonnière (chasse aux oiseaux migrateurs, pêche de certains poissons venant frayer, collecte de quenouilles pour faire des nasses, etc.). L’importance stratégique du lieu était donc déjà établie longtemps avant l’arrivée des Européens et ce n’est certes pas par hasard que les Jésuites allaient choisir d’y établir leur mission à la fin du 17e siècle.

Comme on le sait, l’essor du village français se poursuivra après le départ de la mission amérindienne en 1676 et quelques années plus tard, la reprise des hostilités avec les Iroquois mènera à l’érection d’une première palissade de pieux.

Hélas, malgré quelques aménagements sommaires, en 1756, le fort de La Prairie n’est pas en état d’offrir une résistance digne de ce nom face aux troupes britanniques. « Les postes français érigés dans la première moitié du 18e siècle ne sont pas conçus pour résister à l’artillerie lourde. Il s’agit de bicoques qui ne peuvent être propres qu’à déshonorer tous ceux qui y commanderont »[ii]. Leurs enceintes sont souvent comparées à de simples clôtures.

Tel est malheureusement l’état du fort de La Prairie à l’aube de la guerre, il ne vaut rien. Le village est, depuis plus de soixante-dix ans, entouré d’une clôture de pieux effilés à leur extrémité supérieure. Selon l’ingénieur Franquet,[iii] on néglige l’état de la palissade sous prétexte que le village est couvert par le fort de Saint-Jean (1748) et par celui de Saint-Frédéric.[iv]

D’ailleurs, lors de son voyage en Nouvelle-France au début de la décennie 1750, Franquet avait fait mention de La Prairie « qu’autant que les effets en tous genres, nécessaires à l’approvisionnement du fort St. Jean et de celui de St. Frédéric, qu’il faut indispensablement tirer des magasins de Montréal, y sont débarqués et ensuite chargés sur des charrettes, pour être voiturés à ce premier poste[v] » c’est-à-dire de La Prairie au fort de Saint-Jean. En somme, bien que le fort ne valle guère, La Prairie s’impose comme un lieu de passage obligé.

Il y a aura tardivement quelques espoirs d’amélioration de l’enceinte de bois qui resteront sans suite.

Le fort de Saint-Frédéric détruit, sans doute en désespoir de cause, à quelques jours de la défaite des Plaines d’Abraham, Montcalm s’adresse en ces termes au chevalier de Lévis : « Je voudrais 1° faire rétablir en pieux les forts des Cèdres, Laprairie et Longueuil, y avoir balles et poudre, obliger les officiers à y rester ; 2° mettre le double de soldats par habitant ; que le munitionnaire qui retire plus donnât douze sols au lieu de dix ; 3° loger des soldats à Montréal chez tout le monde, exempts [et] non exempts avec charge de les nourrir ; que M. de Vaudreuil, l’intendant, vous et moi en prissions pour l’exemple. Pourvu qu’on [leur] donne paille dans un endroit chaud et la vie, cela suffira.[vi] »

Et Bourlamaque d’insister un mois plus tard sur la remise en forme du fort de La Prairie :

« Il paraît que l’Île-aux-Noix sera donnée à M. de Lusignan, du moins c’est le bruit, et il paraît s’intéresser à la commodité du logement. J’ignore aussi ce qu’on y mettra de troupes. J’ai demandé à M. de Vaudreuil de faire réparer le fort, ou enceinte de pieux, qui était à Laprairie, pour assurer cette tête de nos quartiers. Il me paraît que nos quartiers seront furieusement exposés aux courses des partis, tant ceux du bas du fleuve que ceux-ci. [vii]»

Bref, tout au long de cette guerre, le site de La Prairie sera abondamment sollicité. Il servira de camp, de dépôt, de lieu de repos pour les blessés, de quartier d’hiver et de lieu de transit, mais jamais on n’y affrontera l’ennemi.

Les chemins de la guerre[viii]

C’est donc principalement à cause de sa position stratégique que La Prairie a été abondamment sollicitée par les troupes françaises au cours de cette guerre. Car, des liens fluviaux et terrestres sont depuis longtemps établis avec Montréal, Saint-Jean, Chambly et Longueuil.

Dès 1756, les Britanniques se proposent d’attaquer Québec et Montréal à la fois par le fleuve Saint-Laurent, le lac Champlain et le lac Ontario. À partir du nord de la province de New York, ils peuvent atteindre la région montréalaise via le lac Champlain et le Richelieu, lesquels sont défendus par les forts Carillon[ix], Saint-Jean et Chambly. L’axe lac Champlain-rivière Richelieu constitue la principale route d’invasion, l’autre étant celle venant du lac Ontario.

À partir du Richelieu, on peut rejoindre Montréal par un chemin de terre qui, construit en 1748, relie le fort de Saint-Jean au village de La Prairie. Cette voie, ainsi que celle qui va de Longueuil à Chambly, n’est pas toujours praticable et exige un entretien régulier.

« Nous sommes arrivés à Montréal après avoir été de Chambly à La Prairie sur des chevaux. Ce sont des chemins détestables ; nous avons presque tous fait des chutes dont aucune dangereuse.[x] »

« Du fort Saint-Jean à Montréal il y a neuf lieues ; il y a un chemin de six lieues qui coupe la langue de terre qui est entre la Rivière de Sorrel et le fleuve Saint-Laurent ; de Saint-Jean il va aboutter aux habitations qui sont à la rive droite du fleuve Saint-Laurent, à un endroit que l’on appelle La Prairie, qui est une grande paroisse, où l’on fait une traversée de trois lieues dans le fleuve Saint-Laurent pour arriver à Montréal. C’est ce chemin qui fait la communication de Chambly et de Saint-Jean à Montréal. […] »[xi]

« […] j’ai ordre de ramener quatre bataillons dans le gouvernement de Montréal pour travailler au chemin de Chambly et au fort de Saint-Jean.[xii] »

L’état des chemins est à ce point si contraignant qu’elle donne parfois naissance à des projets illusoires :

« Communication de Montréal à Saint-Jean dans l’état présent, lente, difficile et dispendieuse ; à examiner à la paix, s’il faudrait faire le chemin de La Prairie à Saint-Jean directement par les savannes, ou de La Prairie, ou en prenant plus bas, de Longueuil à Chambly, et de ce fort à Saint-Jean, par terre ou en accomodant la rivière ; ou s’il ne serait pas plus avantageux, en cas que cela soit possible, de faire un canal de La Prairie ou de Longueuil à Saint-Jean. Plusieurs rivières dans cette partie ; terres excellentes, inutiles par les inondations, seraient desséchées par le canal, deviendraient un grenier à grain suffisant pour nourrir une grande armée.[xiii] »

La situation n’est guère meilleure du côté du chemin qui va de Longueuil à Chambly :

« En un mot, vos ordres pour ce que je dois faire, M. de Roquemaure étant à Laprairie, ou l’ennemi pénétrant par le chemin de Chambly à Longueuil.

On vous dira que ce dernier chemin n’est pas praticable. Fausseté fondée sur l’intérêt des Jésuites, qui voulaient faire un chemin dans la savane. Il n’y a que quatre lieues de Chambly à Longueuil, et dans l’état où est le chemin, les gens de pied y peuvent passer. Si M. Amherst savait cela et que sa flotte ne pût monter jusqu’à Laprairie, il serait fou de ne pas pénétrer par là. Il la joindrait demain matin, s’il voulait.[xiv] »

______________________________

[i] Peter MacLeod, Les Iroquois et la guerre de Sept Ans, page 82.

[ii] Dave Noël, Montcalm général américain, les éditions du Boréal, Montréal, 2018, page 30.

[iii] Ingénieur du roi, Louis Franquet fut chargé par le gouvernement de Versailles d’inspecter les forts et autres travaux militaires de la Nouvelle-France.

[iv] Érigé en 1734 sur les rives du lac Champlain.

[v] Louis Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada, Québec, Institut canadien de Québec, 1888, 212 pages, page 124.

[vi] Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis – volume 6, p. 226, le 9 septembre 1759. La bataille des Plaines d’Abraham a eu lieu le 13 septembre.

[vii] Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis – volume 5, p. 73, le 29 octobre 1759.

[viii] Voir à ce sujet nos articles dans les bulletins Au jour le jour d’avril et mai 2021.

[ix] Construit à partir de 1755 à la pointe sud du lac Champlain, non loin du fort Saint-Frédéric jugé moins résistant. Aujourd’hui fort Ticonderoga.

[x] Volume 1, p. 78, le 17 novembre 1756.

[xi] Volume 2, pp.137-138, le 4 septembre 1757.

[xii] Volume 2 p. 133, le 1er septembre 1757.

[xiii] Journal du marquis de Montcalm durant ses campagnes au Canada, Volume 7, pp. 377-378 – le 23 juin 1758.

[xiv] Volume 5, p. 118, Lettres de M. de Bourlamaque à Lévis.