- Au jour le jour, novembre 2007

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Jean Joly, Laurent Houde, André Montpetit.

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, novembre 2007

Dites-le à des amis

Nous ramassons des livres pour notre vente annuelle

Venez les porter à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

249, rue Sainte-Marie

La Prairie

Nos heures d’ouverture sont :

Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 17 h

Tél : (450) 659-1393

- Au jour le jour, novembre 2007

Nouvelles de la SHLM

Une rencontre fructueuse

Le 6 octobre dernier nous recevions la visite de deux éminents spécialistes de l’État de New York. Il s’agit de Thomas M. Barker PhD, Professor of History Emeritus, University at Albany, SUNY et de Paul Huey PhD, archéologue en chef de l’État de New York. Participaient à cette rencontre Jean-Marc Garant, Jean Joly, Albert Lebeau et Gaétan Bourdages.

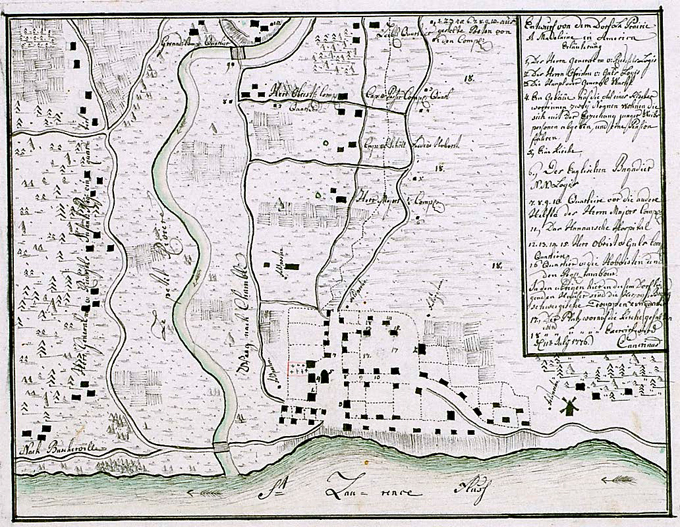

Nos deux invités étaient venus nous présenter un échantillon d’un atlas de 42 cartes qu’ils espèrent publier d’ici un an : « The 1776-1777 Northern Campaigns of the American War For Independence and Their Sequel : Contemporary Maps of Mainly German Origin ». Nous étions particulièrement intéressés par la carte numéro 7 de cet atlas : « Sketch of the Village of La Prairie-de-la-Sainte-Magdeleine in America ». Cette carte allemande dressée par Cancrinus le 11 juillet 1776 représente le village de La Prairie au moment de l’invasion américaine. Elle indique clairement les routes, les édifices principaux et les positions des mercenaires allemands ainsi que des rebelles américains autour de La Prairie.

L’original légèrement coloré de vert de cette carte jamais vue auparavant à La Prairie, mesure 20 cm X 15,5 cm et est conservé aux archives de Marbourg en Allemagne.

Bien que La Prairie n’était plus à cette époque un avant poste d’importance, le document nous éclaire sur de nombreuses questions non encore résolues au sujet de l’invasion américaine. Nous espérons donc obtenir une copie de cette carte afin de l’étudier plus à fond et d’en soustraire toutes les informations propres à enrichir la connaissance de notre histoire locale.

Messieurs Barker et Huey nous ont également transmis des références bibliographiques précieuses pour la poursuite de nos recherches sur la Bataille de 1691 et sur l’invasion américaine de 1775.

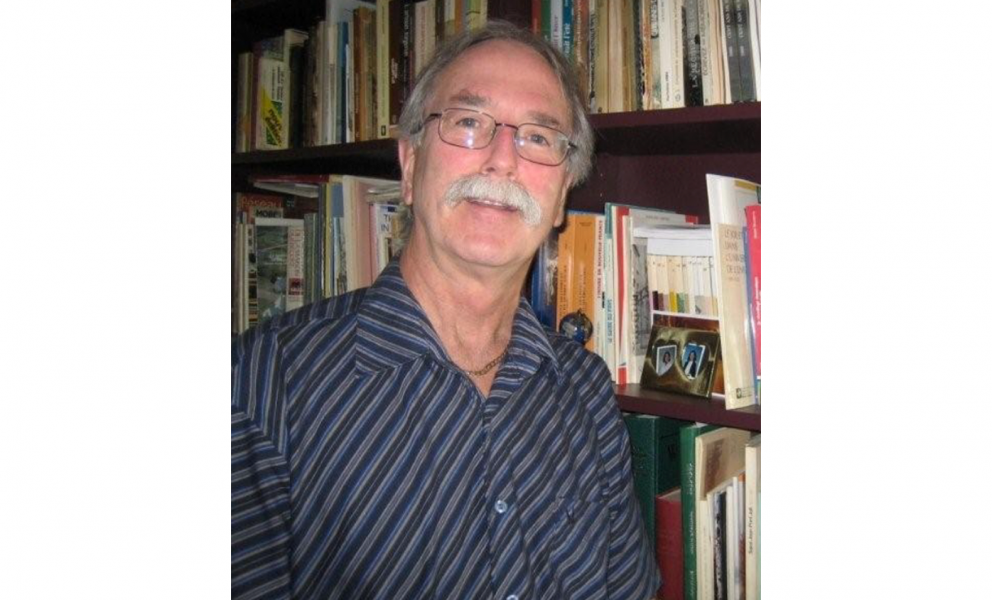

Membre honoraire 2007

M. Gaétan Bourdages a été désigné membre honoraire de la SHLM pour l’année 2007. Son certificat lui a été remis par M. René Jolicoeur président à l’occasion du brunch du 35e anniversaire.

Quoi de neuf?

Un site intéressant à consulter pour les généalogistes :

http://www.voicimafamille.info/

- Au jour le jour, novembre 2007

Conférence: Il faut passer la mer

Le mardi 20 novembre, à 19 h 30

« Il faut passer la mer »

par Gilles Bachand de la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Cette conférence se penche sur les conditions vécues par nos ancêtres au cours de la traversée vers la Nouvelle- France. Dans un premier temps les sujets suivants seront abordés : certains lieux d’embarquement, ceux qui sont venus, le recrutement, le « rôle » des passagers. Suivront le navire et sa description, de même que les structures et mâtures les plus courantes à l’époque. N’oublions que ce navire servait à la fois de transport, de logis, d’hôpital et même de prison ou encore à faire la guerre, aussi malheureusement il devenait le cercueil de quelques-uns.

Suivra un aperçu de la vie à bord : l’horaire, les corvées, les récréations, les règlements, la nourriture et la discipline. Nous aurons également un aperçu des problèmes que posait la navigation sur mer au 17e siècle.

- Au jour le jour, novembre 2007

La monnaie de François Plante

Dans les années 1830, la situation économique était devenue plutôt précaire. Le gouvernement du Bas-Canada n’avait pas émis de monnaie officielle. La petite monnaie de cuivre devenait rare, surtout en région, en dehors des grands centres comme Montréal et Québec. Au début de l’année 1837, Londres puis New-York éprouvent une crise financière dont les répercussions se font rapidement sentir au Bas-Canada. Pour éviter que tous les épargnants retirent leur argent et provoquent ainsi une faillite, les grandes banques suspendent leurs paiements et il n’est plus possible de se procurer des pièces de monnaie, sauf celles qui circulent déjà.

Les marchands réagissent rapidement et certains décident alors de faire frapper, en leurs noms, des jetons de métal de diverses valeurs. Cette solution coûteuse trouvera une alternative chez certains marchands des régions. Ces derniers décident tout simplement d’imprimer des billets en papier. Ils promettent de payer, au porteur, la valeur indiquée sur le billet quand les opérations banquières auront repris leur cours normal.

C’est ainsi que François Plante, marchand de La Prairie, imprime de la monnaie de papier pour continuer à faire ses affaires. Il faut comprendre qu’à cette époque, plusieurs monnaies circulent au Bas-Canada. On y trouve des devises anglaises, françaises, américaines et espagnoles. La livre anglaise avec ses shilings et pence, le franc ou livre française avec ses sous, le dollar américain et même la piastre espagnole.

La solution de François Plante est ingénieuse et donne ce qui suit :

Ce bon de marchand est disponible en coupures de 60 sous, ci-dessus, et de 30 sous, non illustré. Le billet, émis à Laprairie le 1er septembre 1837, a été imprimé par Adolphus Bourne.

Le billet possède, entre autres caractéristiques, la propriété de fournir des équivalences entre les principales devises qui circulaient à cette époque. En fait, il constitue à lui seul une véritable petite table de conversion.

Le billet vaut un écu, tel qu’écrit au centre et aussi au coin inférieur droit. L’écu vaut 3 francs, le franc étant synonyme de livre française de 20 sous.

D’où, la valeur inscrite à droite : 60 sous (français). Donc, un écu, 3 francs ou 60 sous, c’est pareil! Le client familier avec la devise du régime français y trouvera son compte.

Mais le marchand Plante pense aussi à ses clients plus enclins à calculer à l’anglaise. À gauche, on lit 30 pence; pence étant le pluriel de penny. Puis, en dessous, de même qu’au coin supérieur droit, figure 2s 6d, soit 2 shillings 6 pence. Le shilling valant 12 pence, 2 fois 12 plus 6 égalent 30. Le compte est bon!

À cette époque, la piastre vaut 6 francs ou 6 livres de 20 sous. Aussi, lit-on, en plus petits caractères, sous « UN ÉCU », « good for half a dollar ». Le dollar canadien n’existe pas. Le dollar américain circule au Bas-Canada et aussi la piastre d’Espagne venue des colonies espagnoles. Pour les gens, une piastre, c’est une piastre et la parité règne. Donc, la piastre valant 120 sous, 60 sous représentent une demi-piastre. Le compte est encore bon.

François Plante émet aussi des billets de 30 sous.

Quatre de ces billets, soit 120 sous, équivalent donc à une piastre. Pas de problèmes à échanger 4 trente sous pour une piastre!

Bien sûr, le client ne doit pas savoir tout ça; il veut simplement toucher la valeur de son billet, dans la devise de son choix, quand les banques reprendront leurs affaires normales, ce qui devint possible en mai 1838.

Sources :

Le Musée de la monnaie

http://www.museedelamonnaie.ca/

VALLIÈRES, Marc-Gabriel, Le papier-monnaie des marchands de 1837, Revue des Deux-Montagnes, Juin 1997

JOLY, Jean, La monnaie dans le comté de Deux-Montagnes au XIXe siècle, La Feuille de Chêne, Vol 10, no 3, SGSE

- Au jour le jour, novembre 2007

Souvenir d’enfance à La Prairie

Je suis arrivé à La Prairie en 1948 à l’âge de 7 ans; nous habitions à cette époque à St-Henri, Montréal et ma mère souhaitait élever ses enfants à la campagne, nous sommes donc déménagés à La Prairie mon père ayant trouvé un emploi à la ferme des Frères de l’Instruction Chrétienne. Ma famille habitait la maison de ferme sise en face du noviciat aujourd’hui le Collège Jean-de-la-Mennais. Cette maison existe toujours, c’est maintenant la clinique du dentiste Conant.

Un an ou deux après mon arrivée, un frère de l’Instruction Chrétienne, un FIC comme on les appelait : probablement le frère Mo-dan, mon professeur, nous a montré à mon frère et moi comment fabriquer des cerfs-volants et surtout comment les faire lever. Ces expériences avaient lieu à l’automne dans la carrière de la briqueterie St-Laurent.

L’hiver suivant alors que la rivière St-Jacques avait débordé jusqu’à la voie ferrée tout près du chemin St-Jean formant une immense patinoire naturelle, le frère Modan arrive à la ferme avec un immense cerf-volant de probablement 6 pieds ou plus de haut. Était-ce pour faire voler? Eh non, il nous convia mon frère et moi à aller patiner de l’autre côté de la voie ferrée.

Il utilisait son cerf-volant telle la voile d’une planche à voile et nous voguions à vive allure poussés par le vent. Nous nous dirigions vers la rivière St-Jacques attachés au frère par une grande corde; lorsqu’il tournait, nous, au bout de la corde nous patinions à haute vitesse.

La première fois, j’avais une grande inquiétude : facile de se rendre jusqu’à la rivière St-Jacques poussé par le vent, mais al-lions-nous revenir péniblement en patinant contre le vent? C’était mal connaître ce frère, il savait manoeuvrer son cerf-volant et pour aller et pour revenir sans grand effort pour nous qui nous laissions tirer par ce frère et ce cerf-volant.

Il y a plus de 60 ans que ces expériences ont eu lieu; d’une part, j’apprends il y a moins d’un mois que le frère Modan est toujours vivant et d’autre part qu’en repensant et en racontant cette merveilleuse expérience de patinage, j’éprouve les mêmes frissons de ces projections au bout de la corde rattachée à ce frère manoeuvrant habillement ce cerf-volant magique.

- Au jour le jour, novembre 2007

L’arpent et les autres mesures agraires au 17e siècle

Au cours du 17 e siècle, la plupart de nos ancêtres venus de France s'établirent sur des terres concédées dans des seigneuries. Ces terres à défricher étaient relativement vastes.

Dès les débuts, l'administration de la colonie imposa la mesure de l'arpent de Paris pour délimiter les seigneuries et les terres qui y seraient concédées. L'application de la mesure était l'oeuvre d'arpenteurs qualifiés utilisant, pour leur travail, des chaînes de longueur reconnue et qui étaient aptes, par calcul géométrique, à bien borner les terres et en dresser les plans.

Bien souvent, au 17e siècle, les colons venus de France qui avaient vécu sur des terres dans leur pays n'avaient pas une opinion favorable à l'utilisation de l'arpent pour mesurer les champs qu'ils y cultivaient.

Dans la France du 17e siècle, où les dialectes se comptaient par centaines, les unités de mesure de longueur, de surface, de poids et de volume, même parfois sous des appellations identiques, différaient également d'un endroit à l'autre. Les coutumes, à cet égard, variaient non seulement d'une région à l'autre mais d'une localité à l'autre et les mesures qu'on utilisait localement, développées au cours des siècles, continuaient d'être adaptées au changement des besoins locaux.

Avant l'adoption du système métrique, en 1795, et son usage obligatoire, en 1840, les unités de mesure agraire étaient pratiquement infinies au royaume de France. L'arpent, comme mesure de longueur et de surface existait, mais avec des valeurs variées. Trois arpents étalons étaient cependant plus utilisés, chacun valant 100 perches carrées comme mesure de surface. Ils se distinguaient par la valeur unitaire de la dite perche. En effet, la perche de Paris avait 18 pieds de côté; la perche d'ordonnance ou des eaux et forêts en comptait 22 et la perche de l'arpent commun avait 20 pieds. Une autre mesure reconnue était l'acre de Normandie valant, pour sa part, 160 perches carrées de 22 pieds de côté.

Mais, l'arpent, quel qu'il soit, était loin d'être la mesure agraire la plus utilisée, en France, au 17e siècle. La plupart de ceux qui oeuvraient en agriculture ne voulaient pas en entendre parler.

Sur quoi donc se basait-on alors pour évaluer sa terre et son exploitation? Les termes pour désigner la surface d'une terre travaillée reflétaient le labeur que l'homme lui consacrait et le rendement du sol.

Le cultivateur savait mieux que quiconque de quoi dépendait la valeur de son terrain. Il avait une idée de la fertilité de son sol, pouvait évaluer le travail requis à sa préparation pour les semailles et savait par expérience ce qu'il pouvait en espérer, en retour, comme récolte.

Évaluer son terrain impliquait de connaître le potentiel inégal de ses diverses parties; leur préparation pouvait exiger plus ou moins de travail, leur fertilité variait en fonction de leur situation, favorisant ou non irrigation et drainage naturels, par exemple. Ces considérations pratiques étaient jugées plus pertinentes pour exploiter un terrain que la connaissance de sa surface mesurée par un arpenteur.

- Au jour le jour, octobre 2007

Citation

On entre dans une association pour en augmenter la valeur, le nombre, le prestige et la force.

Laure Gaudreault

- Au jour le jour, octobre 2007

Mystérieuse monnaie (suite)

En lisant une première fois le texte qui précède nous avons cru à tort que l’expression « Comité des fêtes du 150e » désignait le comité « La Prairie en fête » créé expressément pour commémorer le 150e anniversaire du chemin de fer à La Prairie. Or M. André Taillon, le président de « La Prairie en fête » en 1986 nous a répondu en ces termes au sujet de la commande des pièces de monnaie :

« […] Je suspecte encore Via Rail qui était vraiment dans le coup. Cependant les gens impliqués dans ce dossier, malgré leur ouverture, ont toujours voulu garder l’initiative.

Deux autres partenaires auraient pu agir dans ce domaine : le Musée ferroviaire de St-Constant et la ville de St-Jean. Les gens du musée, plus transparents, n’ont jamais fait allusion aux pièces. Du côté de St-Jean, je serais fort surpris. Quand nous avons fait des rencontres de planification pour les festivités, la ville était représentée par un « junior » et leur planification portait beaucoup plus sur l’animation populaire, ce qui était bien cependant.

Je me souviens aussi qu’à la conférence de presse conjointe, de toutes les parties impliqués lors du lancement du programme des Fêtes, (La Prairie, St-Jean, le Musée de St-Constant, etc.) le personnage vedette était Laurence Hannigan, le président du C.A. de Via Rail, ce qui indique un haut degré d'implication de cet organisme. […] »

Or nous avons retracé un carton d’invitation au lancement d’une pièce de monnaie qui indique clairement que c’est la Corporation du 150e anniversaire du Premier Chemin de fer de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a eu l’idée de faire frapper des pièces commémoratives pour célébrer d’une façon particulière l’avènement du train au Canada.

Or nous soupçonnons que les gens de La Prairie ignoraient tout de cette démarche et qu'ils ont tout simplement décidé de « bouder » l'invitation d'assister au lancement des pièces de monnaie à Saint-Jean.

Plusieurs questions demeurent malgré tout sans réponse. Nous poursuivons notre enquête avec l’intention de vous en dire davantage dans une prochaine édition…

Mille mercis à M. André Montpetit pour sa précieuse collaboration.

- Au jour le jour, octobre 2007

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages,

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du conte-nu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.