- Au jour le jour, octobre 2025

Conférence

PAYSAGE ENCHANTEUR DES CAGEUX

Au 19e siècle, dans la vallée du Saint-Laurent, on pouvait apercevoir ces immenses trains de bois équarri, avec leurs mâts de sapin, leurs banderoles colorées, leurs nombreuses voiles et leurs maisonnettes se transformant en villages nichés sur l’onde.

Partisan du pittoresque, l’ouvrage populaire C.R. Chisholm’s Panoramic Guide consacre aux cageux plusieurs gravures « sur bois debout ».

Cette conférence sur l’épopée des cageux sera enrichie d’un court métrage (17 min.) et d’une discussion autour de la reconstitution historique d’un radeau auparavant mis à l’eau.

Isabelle Regout et Alexandre Pampalon sont les cofondateurs de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent situé à Lanoraie.

Depuis une décennie, le duo fait connaître l’histoire des cageux (raftmen). Ayant à leur actif de nombreux livres, vidéos et articles traitant du sujet, il est convenable d’affirmer que ces deux amoureux de l’histoire sont de véritables spécialistes de ces marins atypiques.

Mardi 18 novembre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, octobre 2025

Conférence

Évolution des relations avec les Autochtones du Québec; du Contact à nos jours

Au Québec, nous sommes nostalgiques de la Nouvelle-France et nous disons qu’à l’époque les relations avec les Premières Nations étaient meilleures. Nous avons une image des Français, Canadiens et Autochtones vivant en harmonie et combattant ensemble l’envahisseur britannique. La situation aurait changé drastiquement avec la Conquête et créé un écart grandissant entre les divers groupes. Est-ce vraiment le cas et, si oui, pourquoi ?

Cette conférence présentera l’évolution des interactions avec les Autochtones du Québec allant du Contact jusqu’à maintenant.

Historien et conférencier, Gilbert Desmarais est aussi auteur de livres jeunesse sur l’histoire dont Montréal : 375 ans d’histoire (2016) ; Les enfants de la Nouvelle-France (2020); Les enfants de la Conquête (2023) et Les enfants de la Confédération (2024) publiés aux Éditions Bayard Canada.

Il est conseiller historique au Musée des plaines d’Abraham et a collaboré à divers projets, dont une étude sur l’histoire de la foresterie dans la MRC d’Argenteuil.

Depuis une vingtaine d’années, il anime des sites patrimoniaux au Canada et aux États-Unis avec divers groupes de reconstitution historique. Il est chevalier de l’ordre de Saint-Véran depuis 2011.

Mardi 14 octobre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, octobre 2025

Avis à nos lecteurs…

De nombreuses circonstances nous imposent de modifier la fréquence de publication du bulletin Au jour le jour. Il n’y aura pas de numéro en novembre et le prochain bulletin vous sera livré en décembre. En 2026, le bulletin paraîtra dans l’ordre suivant : février, juin, septembre et décembre.

Nous vous rappelons que toute personne intéressée à l’histoire locale peut nous faire parvenir un texte et des illustrations afin d’enrichir le contenu du Au jour le jour.

À vos plumes et crayons (le traitement de texte est aussi valable…).

Merci de votre compréhension!

- Au jour le jour, octobre 2025

Vente de livres d’occasion 2025

Remerciements aux bénévoles

Michel Côté, responsable du comité, tient à remercier tous les bénévoles pour leur implication dans le succès de la vente de livres d’occasion. Leur participation a été essentielle à chaque étape : collecte des livres à la bibliothèque, tri et nettoyage des centaines de livres dans les locaux, mise en place de la salle, accueil et aide aux acheteurs lors des journées de vente, et rangement le dimanche en fin de journée.

Résultats de la vente

Pour les trois jours de l’événement, un total de 11 847 $ de livres d’occasion et de casse-tête ont été vendus. À cela s’ajoutent environ 200 $ de livres en anglais (vendus au courant de l’année) et 365 $ de livres neufs (SHLM), ainsi que des dons.

- Au jour le jour, octobre 2025

Le terminus 1836

Sur les traces du premier chemin de fer au Canada

Inauguré le 15 septembre 2025, le Terminus 1836 est un nouvel espace commémoratif qui rappelle un moment fort et déterminant de l’histoire, l’inauguration du premier chemin de fer au Canada, reliant La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il comprend un pavillon évoquant l’ancienne gare disparue, des panneaux d’interprétation, une réplique de la voie ferrée et une œuvre d’art public signée Claude Millette. Il est situé derrière le garage Shell, à la jonction de la rue Saint-Philippe et de la piste cyclable, à proximité du stationnement du Complexe multifonctionnel Guy-Dupré.

Le terminus 1836 est une initiative de la Ville de La Prairie. La SHLM y a contribué directement, puisque c’est elle qui, en 2023, avait amorcé la mise en valeur de l’emprise du premier chemin de fer en regroupant les partenaires concernées, notamment la Ville de La Prairie, le Collège Jean-de-la-Mennais, Exporail, Vigile verte et Track.

À la lecture des panneaux, le visiteur peut s’imaginer que le Terminus 1836 était un véritable carrefour, car ce premier chemin de fer reliait essentiellement Montréal aux États-Unis, notamment Albany et New York. La Prairie servait de lieu de transition vers Saint-Jean où les passagers poursuivaient leur route par voie d’eau sur le Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson.

N.D.L.R. Le signataire de cet article est le véritable initiateur du projet « Le terminus 1836 ». Nous lui devons la recherche historique, la rédaction des textes et les interventions auprès des autorités concernées. Son travail acharné et compétent a mené à la réalisation du Terminus 1836.

- Au jour le jour, octobre 2025

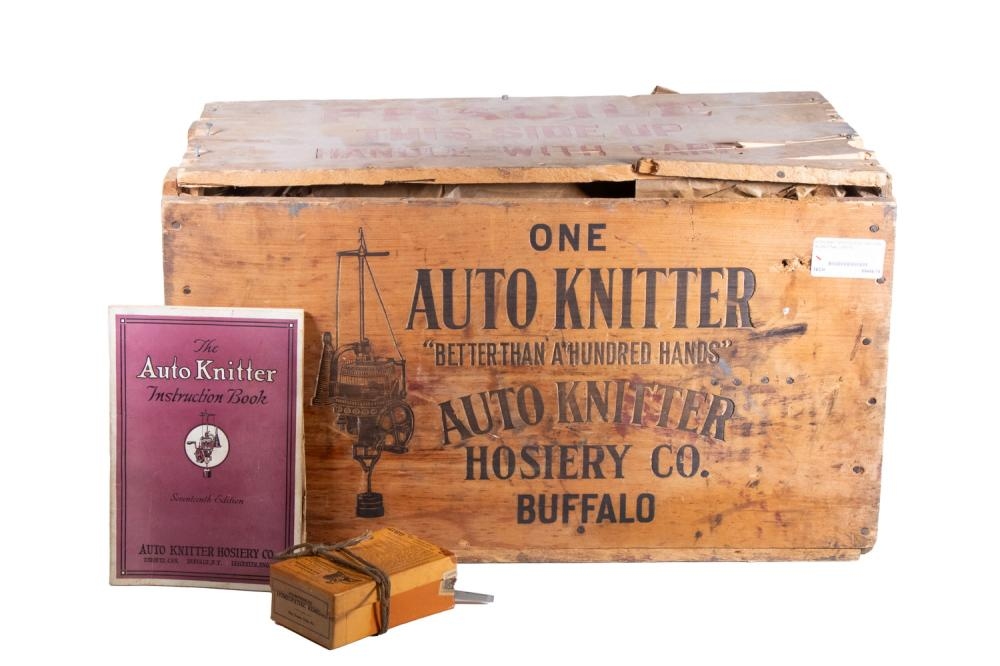

L’autotricoteur, le passe-temps qui a sauvé des vies

Dans le guide de la ménagère de décembre 1927, entre recettes et conseils, se retrouve une annonce qui semble trop belle pour être vraie. À la page 43, un titre en gras attire l’attention : « Cette femme a gagné $2 427,00 pendant ses moments de loisir maison. »2

Le texte qui suit raconte l’histoire d’une dame E. Gauvreau du Québec, qui dans ses temps libres, tricote des chaussettes grâce à un autotricoteur de la compagnie The Auto Knitter Hosiery Co. Limited.1 À chaque semaine, affirme-t-elle, en échange de son labeur, elle reçoit un chèque pour la quantité de chaussettes qu’elle a produite.2 Suite à ce témoignage suivent d’autres affirmations, venant de tout le Canada, de clients contents de faire un peu plus d’argent supplémentaire. Une dame de la Colombie-Britannique, un homme de la Saskatchewan et une jeune fille voulant aider ses parents proclament que, grâce à ce programme, ils ont pu se trouver de quoi s’occuper facilement en plus d’assurer un apport d’argent supplémentaire pour leur foyer. Cette annonce se termine ensuite par une carte détachable, afin d’inscrire ses coordonnées et contacter la compagnie pour s’inscrire à leur programme. Cette publicité n’est pas unique. Des annonces similaires apparaissent dans plusieurs autres journaux et magazines, anglais et français. Cet étrange modèle d’affaires est-il légitime ?

Apparemment oui, et la compagnie Auto Knitter Hosiery and co. Ltd, appartenant à monsieur T.W Chadburn 8, ne serait pas la seule dans ce mouvement. Aux États-Unis, la compagnie Ainslie and co fonctionne de manière similaire. Basée à Brooklyn, New York, elle offre aussi d’envoyer leurs machines autotricoteur aux foyers de leurs clients, en échange des chaussettes produites 10. Il y a tout de même des standards. Dans un manuel d’instruction de la compagnie Harmony Auto Knitter, une autre compagnie ayant ce type de modèle d’affaires 3, les standards des chaussettes sont énoncés clairement pour que celles-ci soient vendables. La bordure doit être tissée dans une tension plus élevée et doit avoir une largeur de 5 pouces, la jambe de la chaussette doit mesurer 8 pouces et avoir une tension plus faible que la bordure, le dessus du pied doit avoir la même tension que la jambe et doit mesurer 7 pouces alors que le dessous du pied doit mesurer 11 pouces 7. Pour faire une paire, il faut absolument que le nombre de tours et la tension soient identiques pour les deux chaussettes 7. Pour ce qui est de notrecompagnie canadienne, monsieur Chadburn promet un prix fixe aux chaussettes qui sont aux standards de sa compagnie. Une annonce de la compagnie promet un taux fixe de 75 centimes par chaussette 5.

Des chaussettes pour la Croix-Rouge

Ces compagnies, apparaissant au tournant du 20e siècle, voient toutefois leur popularité bondir lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un besoin urgent de produire des chaussettes en masse. À cause des conditions inhumaines dans les tranchées dues à l’eau et la boue constante. Les bottes et molletières coupent la circulation dans les pieds des hommes 6. La combinaison de ces conditions engendre le pied de tranchées, un fléau pour les soldats 6.

Lors de la Première Guerre mondiale, 75 000 soldats seront touchés par cette maladie nécrotique et souvent fatale si laissée non traitée trop longtemps 9. Pour prévenir, il faut changer régulièrement ses chaussettes pour une nouvelle paire propre et sèche 6. Ceci est plus facile à dire qu’à faire, puisque les pauses sont courtes et avec le manque d’hygiène ; les paires de chaussettes fraîches se font rares. Il était commun, pour les soldats écrivant à leurs familles, de demander de nouvelles paires de chaussettes.

La croix rouge encourage la distribution de machines à coudre et de laine dans les foyers d’Amérique du Nord et en Angleterre1. Le modèle le plus utilisé est la Gearhart et les foyers peuvent contribuer à l’effort de guerre en fabriquant des chaussettes pour les soldats. Grâce à cet effort, les cas de pieds de tranchée peuvent diminuer, sauvant la vie de nombreux soldats alliés 6.

Donc, chers tricoteurs, la prochaine fois que vous prendrez vos aiguilles ou votre tricotin moderne, gardez en tête les efforts vaillants des femmes qui ont participé aux efforts de guerre de leurs cuisines, aidant à gagner de l’argent pour leurs foyers et protégeant les pieds de leur fils et de leurs maris dans les tranchées. Même si le modèle d’affaires des autotricoteurs est depuis longtemps éteint, il reste tout de même qu’il y eut une époque où ce passe-temps a réellement sauvé des vies.

______________________________

1-Keyel, Rebecca. « Knit a Bit for Our First Line of Defense » : Emotional Labor, Knitters, and Comforts for Soldiers during the First World War. s. d. consulté le 13 août 2025. https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/975.

2-Guide de la Ménagère, décembre 1927, page 43, Archives de la Société d’Histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine P1, S3, D3.94, Fond Élisée Choquette

3-Tony, Nutting. 1999. « The British Hosiery and Knitwear Machine Building Industry since 1850. » Textile History 30 (2) : 207–33. doi:10.1179/004049699793710543.

4-Tricotage à la maison avec machine auto-knitter chez Émile Létourneau. Saint-Luc, comté de Saint-Jean., 1951, Archives nationales à Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications, (03Q,E6,S7,SS1,D2,P 88 837), Omer Beaudoin.

5-The Journal of agriculture and horticulture, 1929-02, Collections de BAnQ, Page 3.

6-Radio-Canada — . « Des chaussettes pour les soldats : un aperçu de l’effort de guerre de familles canadiennes » .11 novembre 2016. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/814080/acadie-chaussette-guerres-mondiales.

7-Manuel d’instruction de la compagnie Harmony Auto knitter, 1924 Harmony_2.pdf

8-Grey Roots museum and archives, the Auto Knitter Hosiery and Co. Limited The Auto Knitter Hosiery Co. Ltd. | Grey Roots Museum & Archives

9-Régnier Christian Les pieds de tranchée ; Controverse Étiologiques, Histoire des sciences Médicales tome XXXVIII— nu. 3, 2004 HSMx2004x038x003x0315.pdf

10-https://www.oldtymestockings.com/sock_machines_american.html

11-« Trench foot is dangerous! » (Reeve 084392-13), National Museum of Health and Medicine

- Au jour le jour, octobre 2025

Mot du président

L’automne est arrivé. C’est la reprise de nos activités hebdomadaires comme le club de généalogie qui se réunit tous les lundis à partir de 19 h dans nos locaux au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie.

Pour ce qui est de nos activités mensuelles, les conférences ont débuté en septembre dernier. Ne manquez pas la prochaine le mardi 14 octobre à 19 h avec l’historien Gilbert Desmarais intitulé L’évolution des relations avec les autochtones du Québec; du Contact à nos jours.

Merci aussi à tous nos bénévoles pour votre soutien lors de notre vente annuelle de livres d’occasion et pour nos visites guidées effrayantes qui ont lieu présentement chaque samedi en soirée jusqu’à la fin octobre.

Je souhaite à tous un automne magnifique.

Antoine Simonato, président de la SHLM

- Au jour le jour, septembre 2025

Événements à venir

Ne manquez pas cette chance unique de vous procurer des livres d’occasion à petit prix. On vous attends en grand nombre.

Nos visites effrayantes seront de retour en 2025.

Restez à l’affût.

Des détails supplémentaires vous seront communiqués très prochainement

- Au jour le jour, septembre 2025

Avis de décès

Auteur du livre « La Prairie en Nouvelle-France,1647-1760 » paru en 1992, M. Louis Lavallée est décédé le 14 juillet dernier à l’âge de 81 ans.

Professeur honoraire, il a enseigné à l’Université de Montréal l’histoire de France d’Ancien-Régime de 1971 à 1999.

Dans le cadre des recherches pour la rédaction de ce livre, Louis Lavallée a consulté plusieurs archives de la collection de la SHLM.

- Au jour le jour, septembre 2025

Conférence

Jack Kerouac et le « Petit Canada » de Lowell, Mass.

À partir de l’exemple de Jack Kerouac et de quelques autres personnages historiques, nous découvrirons des parcelles de l’histoire de l’émigration canadienne-française aux États-Unis, notamment à Lowell, Massachusetts.

Ce sera l’occasion de comprendre les liens qui existaient et qui existent encore entre les sociétés canadienne et américaine. Venez découvrir l’histoire de ces francophones qui ont tout abandonné dans l’espoir de trouver une vie meilleure de l’autre côté de la frontière.

Réal Houde détient un doctorat en étude du religieux contemporain. Il est généalogiste de filiation agréé (GFA) et il est diplômé de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

Il est aussi professionnel de l’éducation, auteur et communicateur.

Monsieur Houde se passionne pour l’histoire des francophones en Amérique et a écrit plusieurs articles et livres, dont son dernier publié en 2023 « Le réflexe féodal. Concentration et transmission du pouvoir au Canada français. »

Mardi 16 septembre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393