Au jour le jour, juin 1999

Depuis plusieurs années, nos nombreux services vous ont été offerts grâce à nos dévoués bénévoles et à des subventions provenant des différents paliers gouvernementaux. Cependant, les compressions budgétaires et la recherche d’une certaine autonomie nous contraignent à l’implantation d’une tarification de nos services. En vigueur depuis le 1er juin 1999, nous sommes présentement en phase d’ajustement avec cette nouveauté. Ces revenus nous permettront d’augmenter la qualité de nos services dont vous serez les premiers bénéficiaires. Il est évident que nos membres bénéficieront de tarifs préférentiels.

Grille de tarification

Cotisation carte de membre: 25,00$

Photocopies: 0,25$/copie membres: 0,10$/copie

Photographies: les frais de la photo + 50%

Reproduction de microfilms: 0,50$/copie

Accès au centre de documentation (archives, registres,etc…): 5,00$ la demie-journée

membres: gratuit étudiants: selon entente avec l’étudiant(e)

Recherches par le personnel: 20,00$/hre + les frais de photocopies

membres: 10.00$/hre + les frais de photocopies

Recherches avec rapport explicatif: 25,00$/hre + les frais de photocopies

membres: 12,50$/hre + les frais de photocopies

Chaîne de titre: 50,00$ membres: 25,00$

Demande par Internet : 5,00$ minimum + frais inhérents à la demande

Recherches de noms dans BMS (baptêmes, mariages, sépultures):

0,25$ 10 premiers noms, 0.10$ les noms suivants

Généalogie linéaire: 75,00$ avec références membres 37,50$ avec références

Demande par fax: frais inhérents et de communication

Nous avons présentement de nouvelles recrues qui se sont jointes récemment à notre équipe dynamique. Dans le cadre d’un programme provincial de subventions salariales, nous avons embauché Julie Rocque, secrétaire-réceptionniste et Marie-Claude Dauray, assistante-recherchiste. Elles ont débuté le 3 mai 1999 et seront avec nous jusqu’à la fin octobre 1999. De plus, grâce à un programme fédéral d’emploi-étudiant nous bénéficions des services de Valérie Simard et Geneviève Blais à titre de guides touristiques pour l’été, c’est-à-dire du 31 mai au 20 août 1999.

Nous avons également parmi nous une stagiaire qui arrive de France, Anne Ducatel. C’est avec un plaisir énorme que nous l’accueillons. Son séjour nous donnera l’occasion d’échanger sur nos cultures respectives.

C’est avec fierté que nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur fonction et la plus cordiale des bienvenues parmi nous.

Il s’agit de la première d’une chronique que vous retrouverez régulièrement dans le Au jour le jour et qui regroupera toute une série d’informations, entre autres, nos donateurs, une vente de livres, une recension de livre, une nouvelle acquisition, la mise en valeur de notre bibliothèque, un appel à tous pour compléter une collection particulière, publications des membres, publications de la société, etc.

1.Vente de livres de 19 et 20 mai 1999 :

Cette vente dont l’objectif était de recueillir des fonds, pour la bibliothèque, a eu lieu, tel que prévu, au sous-sol de la Maison-à-Tout-le- Monde. Le grand éventail de livres offerts, lors de cette vente, a plu énormément à nos membres et à leurs amis et nous a permis de recueillir la somme de $1439.00. Plus de la moitié des 700 livres à vendre ont été acquis par auprès de 40 personnes d’organismes différents. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette vente, Lucette Monette, Pierre Tardif et Julie Rocque ainsi qu’aux membres, amis et organismes qui ont acheté des livres lors de cette vente.

2. Encan du 24 juin 1999 :

On continuera la vente de livres, annoncée les 19 et 20 Mai 1999, en procédant à un encan qui aura lieu à 14 h 00 le 24 Juin 1999, devant l’entrée principale de la Société historique. Plusieurs surprises sont à prévoir : costumes d’époque, mise en relief des aires d’autrefois, encan chinois, encan conventionnel, un atelier sur la reliure de livres, le tout, organisé par des employés et bénévoles de la Société et les responsables de la bibliothèque.

3. Merci à nos donateurs :

Mille mercis à nos donateurs qui ont contribué à rehausser et enrichir les collections de notre bibliothèque, au fil des ans. La liste suivante fait état des dons depuis 1993; une autre liste suivra avec les donateurs avant 1993.

Membres

M. Yvon Trudeau

M. Maurice Spénard, décédé en 1998

M. Léo Laberge

M. Gaétan Bourdages

M. François Boutin

M. Réal Legault

Mme Patricia Fontaine

Mme Claudette Houde

Mme Hélène Charuest

M. Édouard Légaré

M. Lévis Boudreau

M. Marcel Lamarche

M. Jean L’Heureux

Archives des Frères de l’Institution Chrétienne

Mme Berthe Marion

M. Jean Girard

Non membres

M. Rémi Tougas

M. Yves Taillon

M. Frère Jean Laprotte

Mme Josée Vandemale

Mme Hélèna Doré-Désy

M. Gaétan Trudeau-Mercier

Mme Céline Rivest

Mme Monique Loranger-Tessier

Ville de La Prairie

M. Jean-Jacques Nantel

M. Henri Roy

M. Roger Henri

Mme Thérèse Dubé

M. Gérard Landry

Mme Gisèle Guréin

M. Fernand Langlois

4. À vendre : une magnifique collection :

En effet, une magnifique collection, consacrée à l’art roman, nous a été léguée par Monsieur Maurice Spénard, un de nos membres disparu en 1998. Cette collection, comportant plus de 46 titres, a été éditée par Zodiaque entre 1962 et 1995 et est estimée à $3000.00. Le prix est négociable et toute offre sérieuse pourra se faire en contactant Julie Rocque ou Claudette Houde ou Raymond Monette au numéro (450) 659-1393.

Pour les fêtes de la Saint-Jean, nous vous invitons à venir découvrir le travail d’une “échiffeuse”. Cette artisane passait de village en village et, à l’aide d’une baratte, battait de vieux draps de laine usés dans de l’eau savonneuse pour défaire les fils. Puis, elle refilait la laine et retissait les draps. Madame Annette Richard vous fera découvrir cette activité dont nous n’avons pas beaucoup de traces écrites. Notre connaissance de “l’échiffage” relève surtout de la tradition orale. Il semble que cette pratique ait été largement répandue, dans le passé, en Nouvelle France, permettant aux familles de faire des économies importantes, grâce au recyclage des couvertures, des vêtements…

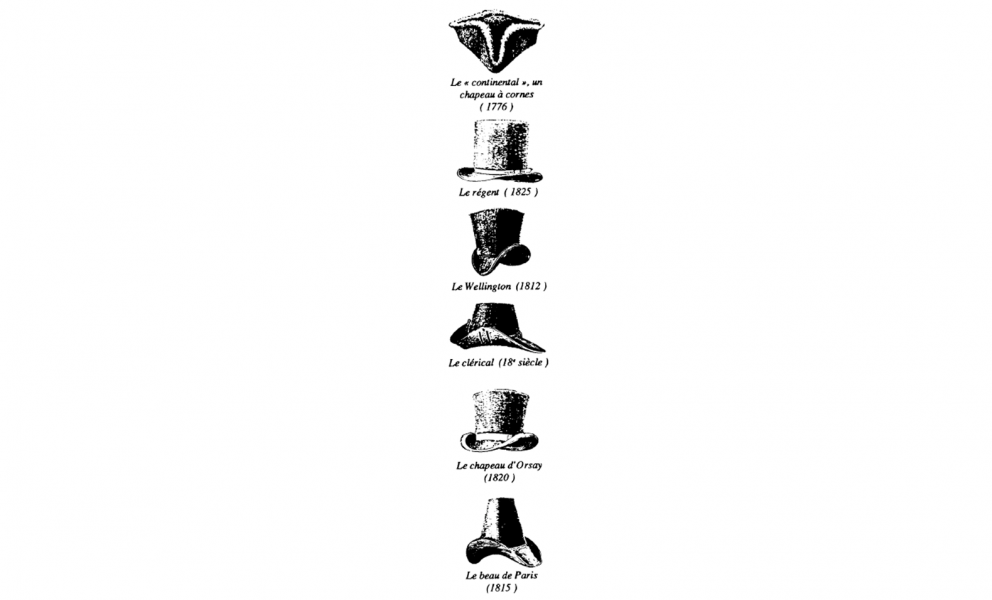

S’il est un personnage mythique de notre histoire, c’est bien le coureur de bois. Être libre et sans contrainte, parcourant les grandes étendues sauvages à la recherche des pelleteries qui feront sa fortune, il trafique avec les Indiens qui remplissent son canot de fourrures contre quelques verroteries. Toutefois, cette image n’est pas tout à fait conforme à la réalité. Les Amérindiens n’étaient pas aussi dupes qu’on serait porté à le croire. Ils comprirent rapidement les avantages qu’ils pouvaient retirer de la vente des fourrures et se montrèrent la plupart du temps de très bons négociants. Dès le début de la colonie, Champlain se plaignait même des exigences des Montagnais ou des droits de passage trop élevés qu’exigeait Tessouat le Borgne qui était chef d’une nation algonkienne située sur la rivière des Outaouais. De plus, les Français achetaient surtout du castor gras pour la fabrication des fameux chapeaux de castor alors très en vogue en Europe. Il faut savoir que la peau du castor présente deux types de poil. Le long et le court qui est plus dense. Pour faire les chapeaux, on a besoin de peaux avec le poil court uniquement, c’est ce qu’on appelle le castor gras. Les Amérindiens se servaient des peaux de castor comme vêtement. Après les avoir portées un certain temps, le poil long tombait et ne restait que le poil court. Ils trouvaient étrange l’intérêt que portaient les Européens pour leurs vieilles peaux. Ils se moquaient d’eux en disant que le castor faisait tout: la farine, les couteaux de métal, les fusils et autres biens trafiqués.

Quant au coureur de bois, il y en a deux types. Tout d’abord celui qui obtient un permis de traite ou qui travaille pour un marchand en ayant obtenu un. On l’appelle le voyageur. Le coureur de bois proprement dit est plutôt un “illégal” qui travaille pour son propre compte et sans autorisation. La traite sert souvent aux nouveaux arrivants à se constituer un capital afin de pouvoir s’établir convenablement dans une seigneurie. Son activité de traite sera donc temporaire. D’autres par contre en feront un véritable métier. Il en est ainsi des frères Bisaillon, deux voyageurs de La Prairie, originaires de Saint-Jean Daubrigoux en Auvergne.

Le plus vieux des Bisaillon, Étienne, est né en 1660. Il vient rejoindre son cousin Mathieu Faye à La Prairie en 1680 et ne tarde pas à se rendre aux Outaouais pour la traite des fourrures. Il y fait immédiatement de bonnes affaires, ce qui lui permet, dès le 16 novembre 1682, d'acheter du chirurgien Antoine Barrois, au coût de 1000 livres, deux terres à La Prairie couvrant en tout cent arpents dont neuf en labour. En 1683, il repart pour la traite en compagnie de Jean Aumond et de Pierre Bourdon. Vincent Oriol, un compatriote, avait acheté pour eux, du sieur Hazeur, un permis de traite, au coût de 1250 livres. Le même jour, ils engagent pour faire ce voyage en leur compagnie, Charles Deneaux dit Destailly auquel ils promettent 200 livres de salaire. Après ces quelques années de traite, Étienne décide de se marier à La Prairie le 25 novembre 1685 avec Jeanne Roinnay. De leur union naissent sept enfants. Malgré cela, il ne cesse jamais ses voyages pour la traite des fourrures. Étienne réussit très bien dans ce commerce qui lui rapporte gros. Ainsi, le 25 août 1691, il achète de Bertrand Amaud et de son épouse, une maison de deux étages et vingt-quatre pieds de façade sur un emplacement de trente pieds par vingt-deux pieds sur la rue Saint-François à Montréal, au coût de 2500 livres, et verse 2000 livres comptant. Dès le 16 octobre suivant, il la loue au coût de 200 livres, pour un an, au chirurgien Dominique Thaumur de la Source. Le 18 mai 1693, sa belle-mère devenue veuve lui fait don de ses biens et, le 25 septembre suivant, son frère Benoît lui vend un emplacement d'une perche et demie par six perches au village de La Prairie pour la somme de 30 livres. Il accroît encore son bien à La Prairie le 30 octobre, en achetant, au coût de 400 livres, de son beau-frère Antoine Rousseau et de sa belle-soeur Marie Roinnay, leurs droits sur la succession de feu François Roinnay. Le même jour, on procède au partage des biens de la succession entre lui et sa belle-mère Penine Meunier. Il obtient de la sorte un arpent de front par vingt-cinq arpents de profondeur de la terre de son défunt beau-père et la moitié d'un emplacement, soit vingt-quatre pieds par six perches à La Prairie. L'année 1694 marque pour lui les transactions les plus importantes qu'il réalise dans la traite des fourrures. Le 31 mai, il s'associe avec Charles le Gardeur Delisle qui possède un congé de traite. Il promet de fournir la moitié des marchandises nécessaires à ce voyage. Le 15 septembre, en compagnie de Charles Deneau Destailly et leur associé, le sieur Delisle, il doit 1320 Livres 15 sols et 4 deniers pour des marchandises que leur a vendues le marchand de Québec, Jean Sibille. Deux jours plus tard, il doit 5213 livres 8 sols et 5 deniers au marchand Jacques Leber. Cette somme couvre le prix des fournitures pour les voyages de canots de traite qu'il prépare aux Outaouais. Le même jour, il contracte une obligation de 260 livres envers Georges Pruneau. De retour de cette expédition, il a besoin d'argent pour régler ses comptes. Aussi, le 6 septembre 1697, décide-t-il de vendre à Pierre Billeron dit Lafatigue, au prix de 2500 livres, son emplacement et sa maison de la rue Saint- François à Montréal. Le lendemain, le sieur de Couagne lui donne quittance de 602 livres. Malheureusement, le 25 du même mois, il est tué par les Iroquois.

Benoît, le frère d’Étienne, est né en 1663. Il est au pays en 1685 et le 13 février 1686, il achète de Jean Cailloud dit Le Baron deux concessions de chacune deux arpents de front par vingt-cinq arpents de profondeur à La Prairie, ainsi qu'un emplacement et une maison situés au village. Benoît suit les traces de son aîné, le commerce des fourrures sera la plus grande préoccupation de sa vie. Au printemps 1686, il fait un voyage à la Baie d’Hudson pour le compte de la compagnie du même nom. Le 24 février 1687, il fait transport à Joseph Deniau, pour 200 livres, de toutes les actions auxquelles il peut prétendre suite à cette expédition. Le 5 septembre suivant, il s'engage en compagnie des frères Benoît, de Robert Giguère et de Martin Ducrot, envers le découvreur Nicolas Perrot, à aller au pays des Maskoutins-Nadouessioux. Perrot fournit pour 1500 livres de marchandises de traite et, au retour, conservera les deux tiers des pelleteries le reste étant partagé entre les voyageurs. Pour faire valoir sa terre durant son absence, il la loue à Jean Homas, au prix de 50 Livres et cinquante minots de blé. Le 8 mai 1690, il s'engage de nouveau, cette fois envers le sieur Louis de la Forte de Louvigny pour un voyage de traite. Ce dernier lui promet 300 livres de salaire. La situation financière de Benoît étant bonne, il peut se permettre de convoler en juste noce. Ainsi, le 30 septembre 1692, il épouse Catherine Gagné à La Prairie. De leur union naîtra seulement un enfant, Catherine décède après avoir donné naissance à une fille le mardi 11 août 1699. Comme en Nouvelle-France on ne reste pas veuf longtemps, Benoît épouse Marie-Charlotte Lecours le 29 septembre suivant. Malheureusement, il ne profite guère de cette nouvelle union car, le 4 juin 1700, alors qu'il traverse en canot entre La Prairie et Montréal, il se noie. Son corps est retrouvé à Varennes où il est inhumé le 14 juin. Marie-Charlotte Lecours fait procéder à l'inventaire des biens le 21 juin. Comme la plupart des aventuriers qui s'adonnaient à la traite, il laisse passablement de biens. II possédait une maison de pièces sur pièces dont le carré était de vingt-quatre pieds par vingt pieds et une grange de cinquante pieds par vingt-cinq pieds. Il possédait également des animaux de valeur dont deux boeufs évalués à 200 livres, deux taureaux à 100 livres, deux vaches à 75 livres etc.

Ce bref compte rendu des transactions effectuées par les frères Bisaillon nous permet d’avoir une idée de l’importance que le commerce des fourrures pouvait avoir pour les nouveaux arrivants au 17e siècle. Plusieurs ont ainsi pu se bâtir une situation financière bien plus enviable qu’ils n’auraient pu avoir en France.

Assemblée générale annuelle …

Mercredi 16 juin à 20h

Au Musée du Vieux Marché

Juin 1998 je suis entrée en fonction à la Société historique de La Prairie de la Magdeleine, en tant que secrétaire-administrative. Je me sens privilégiée d’avoir eu l’occasion de développer mes compétences dans un milieu de travail si enrichissant et dynamique.

Pendant mon mandat, j’ai eu l’opportunité de découvrir l’intéressante histoire de ma région. J’ai côtoyé des visiteurs de partout au Canada, des États-Unis et même d’Europe. Personnellement, je considère qu’une des grandes forces de la SHLM est la qualité de son accueil au visiteur quel qu’il soit.

Mon séjour parmi vous a été des plus agréables et m’a permis d’observer les nombreux champs d’activités de la SHLM. J’ai constaté le dévouement des gens impliqués à la Société, leur grande disponibilité et le travail immense qu’ils accomplissent.

À mon arrivée, j’ai vite senti que les personnes en place m’avaient totalement adoptée. Tout au long de l’année, j’ai bénéficié d’une ambiance de travail exceptionnelle et d’une équipe formidable. C’est avec tristesse que je termine mon contrat à la Société historique.

Je vous dis «au revoir» avec l’espérance de revenir bientôt.

Lors de notre stage de novembre dernier, nous avons présenté un atelier d’animation et d’échange sur l’avenir de la Société historique de La Prairie. Les fruits récoltés, depuis cette activité, vous seront offerts le 16 juin 1999 au cours de l’assemblée générale annuelle.

Au plaisir,

Madge Brizard, Manon Charbonneau et Françoise Lemay

Au jour le jour, mai 1999

Les politiques successives et leurs conséquences

Situons nous en 1760, alors que la Conquête marque la fin de la Nouvelle-France. La majorité de la population est composée de “Canadiens” dont la langue d’usage est le français.

L’Angleterre, par la loi de 1791 accorde à sa nouvelle colonie certains pouvoirs, un système électif donne au peuple un début de possibilités de pressions sur les élus. L’élite des “Canadiens” revendique des écoles pour l’enseignement du français. En 1824 le Parlement confie aux fabriques catholiques le contrôle des écoles élémentaires. Cependant la population catholique ne peut financer la construction des écoles, leur entretien et les salaires des enseignants. Majoritairement agriculteurs les Canadiens vivent les difficultés économiques de l’époque, auxquelles s’ajoutent des épidémies de choléra. Un climat d’insatisfaction, voire même de révolte règne dans la population. On veut des changements radicaux dans l’organisation sociale et politique, et les ressentiments aboutissent à la Rébellion de 1837-38.

Le Parlement, conscient des difficultés insurmontables dans l’établissement d’un système scolaire adéquat, vote en 1829 la loi des écoles dirigées par des syndics ou commissaires d’écoles. Des fonds publics accompagnent cette loi.

La population locale, dotée du pouvoir d’élire et d’exiger des comptes de ces syndics, rend la position de ses nouveaux élus fort délicate. Les pressions viennent de toutes parts. A part le village, La Prairie compte de nombreux rangs en dans la campagne. Les décisions des syndics sont contestées. Tout est à bâtir mais par où commencer?

Au village, les filles dont les parents sont mieux pourvus financièrement, reçoivent leur éducation au couvent des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame établies à La Prairie depuis 1676. Ces religieuses ont fait bénéficier les filles de la paroisse d’un enseignement gratuit depuis les débuts de la colonie. La situation économique ayant changé et surtout la population scolaire s’étant accrue considérablement, les religieuses en sont venues à bâtir un couvent pour pensionnaires. Les filles de familles pauvres n’ont donc, pour leur part, pas d’école ni de professeurs.

Il est intéressant de souligner ici l’intervention de Mme O’Keefe, anglophone catholique résidante de La Prairie qui, en 1829, intervient auprès de l’évêque de Québec pour plaider la cause des catholiques francophones. Elle lui demande son appui afin que les nombreux pauvres du village puissent bénéficier d’une maison assez grande et chauffée, afin de fournir aux enfants l’instruction gratuite en français. Monseigneur Lartigue écrit alors au curé Jean-Baptiste Boucher afin que celui-ci fasse les pressions en conséquence.

Durant la période estivale, là où la largeur des cours d’eau rend impossible la construction de pont, on utilise des bacs ou des petits navires pour passer d’une rive à l’autre. Un tel système existe déjà depuis longtemps. Mais, en 1813, les magistrats du district de Montréal décident de mettre de l’ordre dans ce secteur se plaignant de ce que des individus :

se disant traversiers, entreprennent de traverser des personnes et des effets sur les rivières de ce district, pour gages et sans licence, au grand dommage des traversiers réguliers et licenciés, et que ceux qui ont des licences négligent de les renouveler annuellement, de sorte que les magistrats ne peuvent connaître le nombre actuel de traverses établies avec licences.

En conséquence, il est décrété qu’à l’avenir, tout traversier devra posséder une licence, qu’il travaille le jour ou la nuit.

En 1815, une nouvelle réglementation prend en considération la sécurité des passagers. Le 21 avril, les magistrats du district de Montréal ordonnent donc que :

tous et chaque traversiers licenciés sur le fleuve Saint-Laurent et Grande Rivière ou rivière des Ottawas seront obligés de tenir à leur service cinq bons hommes, deux canots et un bateau ou un bac, deux perches et trois avirons pour chaque canot, trois perches et quatre rames pour chaque bateau ou perche, et de traverser de jour et de nuit [en autant qu’il n’y aura aucun danger à éprouver] toutes personnes qui se présenteront, sans aucune distinction de partialité; chaque canot sera conduit par cinq hommes et chaque bateau ou bac par trois hommes au moins.

En vertu de l’article 3 des règlements, «aucun traversier ne pourra retarder les voyageurs plus d’un quart d’heure le jour, et plus d’une demi-heure dans la nuit».

L’avènement de la navigation à vapeur modifie quelque peu la régularité des traversées. Dès le 4 mai 1818, un premier bateau à vapeur est utilisé entre Québec et Lévis. Deux ans plus tard, le Montréal assure la traversée entre Montréal et Laprairie.

Une autre source d’énergie fut utilisée par les traversiers après 1812 : celle fournie par les chevaux.

Le horse-boat, écrit Pierre Georges Roy, était une barge ordinaire avec une roue à aube de chaque côté. Ces deux roues étaient mises en marche par une espèce d’arbre de couche qui, lui-même, tournait par le moyen d’une autre roue d’engrenage placée dans les flancs de la barge et qui était mue par deux, trois et même quatre chevaux. Les pauvres bêtes fournissaient tout l’effort qu’elles pouvaient donner, mais dans les mauvais temps et les forts courants, le bateau n’avançait guère. Les passagers, impatients d’arriver à leur destination, aidaient alors aux chevaux.

Au Bas-Canada, les premiers horse-boats sont utilisés entre Québec et Lévis, puis entre Montréal et Longueuil ou Laprairie. Ils ont disparu à la fin des années 1840.

En 1819, la barque à chevaux Edmond, en service entre Montréal et Longueuil, parcourt l’aller en douze minutes, le retour prend entre quatorze et seize minutes. Elle peut traverser en un seul voyage 38 carrosses et autant de passagers qu’il s’en présente. Selon François Jérémie, son propriétaire, «elle sera aussi d’un grand avantage pour le transport des bêtes à corne ou toute autre espèce de bétail ou animaux vivants».

La lettre du curé Boucher adressée à son évêque en 1838, nous donne des renseignements fort intéressants sur l’état des écoles à La Prairie. Nous la reproduisons ci-dessous:

La Prairie, 20 août 1838

Monseigneur,

En réponse à la lettre de votre Grandeur, au Clergé de ce Diocèse, touchant les écoles éxistentes dans les diverses paroisses, j’ai à dire que dans celle de La Prairie,

1.Je ne vois que des écoles mixtes; chaque Maître ou Maîtresse, ayant des écoliers et des écolières.

2. Que le nombre de ces écoles est de huit.

3. Que celui des garçons est de 74.

4. Celui des filles est de 87.

5. Que dans le plus grand nombre de ces écoles, qui ne peuvent être que peu de chose, on n’enseigne sans doute que la lecture et l’écriture: Dans deux s’enseigne encore l’Arithmétique et dans une autre, celle du Prof. Smart (outre la Grammaire angloise) la tenue des livres, la Géométrie pratique et la délinéation des cartes et mappe-mondes.

J.B. Boucher

Pour contrer les difficultés du système scolaire établi en 1829, le Parlement instaure graduellement une nouvelle politique entre les années 1844-1856. Le Conseil de l’Instruction publique précise les fonctions des commissaires devant les autorités municipales représentantes de la population qui les élit.

Maintes péripéties jalonnent la vie des écoles tout au long du XIXe s. L’enseignement pour les garçons s’assurera des bases solides avec l’arrivée des Frères de l’Instruction chrétienne en 1888. Les nombreuses écoles de rang seront dirigées par des professeurs laïcs.

Les travaux effectués à nos locaux pourront occasionner certains inconvénients.

Avez-vous acheté vos billets pour le souper au homard du 4 juin prochain???

Nouvelle politique

Nos membres voudront bien noter qu’à partir du 1er juin 1999, des frais s’appliqueront pour certains de nos services. Deux grilles tarifaires seront en vigueur, une pour les membres de la Société et une autre pour les non-membres. Plus de détails dans le prochain «Au jour le jour».

Vente de livres

Nous rappelons que la vente de livres usagés à l’intention des membres et de leurs amis de la SHLM aura toujours lieu les 19 et 20 Mai 1999 de midi à 20 h. à la Maison-à-Tout-le-Monde, près de l’église. L’objectif principal de cette activité est le financement des opérations de la bibliothèque.

La vente de livres usagés, à l’intention du grand public, aura lieu le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le jeudi 24 juin 1999, de 13 h à 16 h 00, sous la forme d’un encan, avec un encanteur professionnel, aux abords des locaux de la Société historique de La Prairie.

Raymond et Lucette Monette

Remerciements

Mille fois merci à M. Philippe Bourdeau de La Prairie, artisan relieur, depuis plus de 40 ans, pour sa très généreuse contribution. En effet, M. Bourdeau, depuis 4 mois, a permis à Raymond et Lucette Monette de faire leur apprentissage des techniques de la reliure. Ainsi, plus d’une centaine de livres de la bibliothèque ont pu être reliés sans payer d’autres frais que les coûts du matériel utilisé.

Raymond et Lucette Monette

Travaux

Les travaux de rénovation au local de la Société historique débuteront lundi le 10 mai. Ils devraient se poursuivre durant 10 semaines. Une surveillance archéologique se fera pendant les travaux. De plus, des fouilles d’une semaine sont prévues. Pendant celles-ci, les travaux seront suspendus. Il est à noter que les locaux de la SHLM demeureront ouverts pendant toute la durée des travaux. On prévoit une interruption du courant électrique pour un avant-midi seulement. Rappelons que les travaux se situent au niveau de l’escalier extérieur menant au deuxième étage. L’escalier arrière sera aussi rénové de même que la porte qui sera déplacée.

Au jour le jour, avril 1999

Sous la présidence de M. Denis Senécal, directeur de la Caisse populaire de La Prairie, avait lieu le premier avril dernier, en présence de nombreuses personnalités de notre ville, le lancement de la Fondation de la Société historique de La Prairie.

En effet, considérant que l’action bénévole a ses limites et compte tenu du fait que les besoins matériels et les coûts administratifs d’une société aussi dynamique que la nôtre deviennent de plus en plus lourds. Et aussi parce que l’appui des différents niveaux de gouvernement est parfois incertain et n’arrive jamais à tout combler; un groupe d’individus convaincus, avec en tête de file M. Jean-Eudes Gagnon, a eu l’idée d’associer la Société à une Fondation afin de lui venir en aide.

Déjà deux activités de financement ont été choisies:

- Du homard à volonté le 4 juin prochain au Complexe Saint-Laurent. Activité organisée en collaboration avec «La Prairie en fête» et partage des profits à part égale entre les deux organismes. Billets disponibles à 40$ par personne.

- On prévoit pour l’automne prochain un «bouillon au maillé» selon la fameuse recette de M. Bernard Bonneterre.

En guise de mise de départ, la Fondation Guy Dupré remettra à la nouvelle Fondation un chèque de 3 000$ lors de son brunch annuel du 25 avril 1999.

Ainsi la Société historique, après 27 ans d’un travail assidu au service de la conservation du patrimoine de La Prairie, pourra enfin compter sur un appui financier permanent. N’est-ce pas là une forme de reconnaissance publique de la pérennité de notre organisme et de l’importance qu’il occupe dans notre société?

Composition du C.A. de la Fondation de la Société historique de La Prairie:

M. Denis Senécal, président

M. Claude Aubry, de la Résidence La Belle Époque

M. Charles Beaudry, de la SHLM

M. François Bourdon, avocat

M. Jean-Eudes Gagnon, conseiller municipal

M. Jean-Guy Guérard, agent immobilier

Mme Sylvie Lussier, auteure

M. Alfred Martin, du CIREM-HEC

M. Michel Sainte-Marie, Lithographie du Vieux La Prairie

M. Claude Taillefer, conseiller municipal

Pour tout chrétien la personne de Jésus est au coeur même de sa foi. Homme véritable et Dieu incarné sont deux dimensions indissociables du dogme chrétien. Tous, croyants ou incroyants, reconnaissent l'importance capitale qu'il a eue dans l'histoire de l'humanité. Cependant, les témoignages historiques de l'existence de Jésus hormis ceux de la Bible sont peu nombreux. Depuis plusieurs années, de nombreux spécialistes se posent des questions sur la réalité du personnage du Christ. De nouvelles découvertes faites par les historiens, les exégètes et les scientifiques apportent un éclairage nouveau sur le sujet.

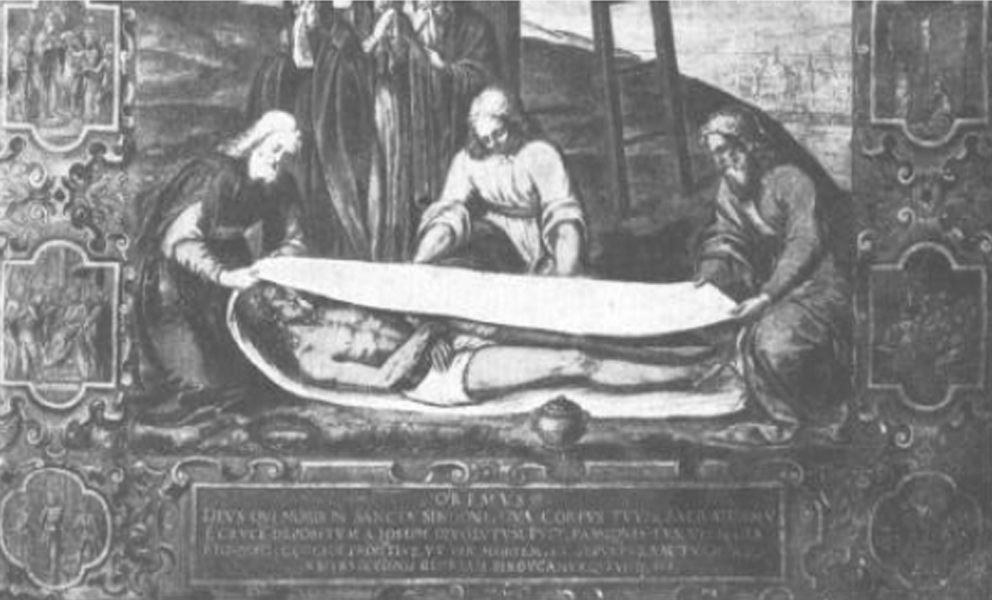

Parmi les reliques vénérées par les chrétiens, le suaire de Turin constitue certainement la plus connue et la plus mystérieuse. Depuis 1978, le tissu qui aurait servi à envelopper le corps du Christ a été passé au crible par des dizaines de spécialistes. Leurs analyses révèlent entre autres des traces de sang véritable, des pollens de plantes provenant exclusivement de la Palestine et des différentes régions où le linceul se serait retrouvé à travers les siècles. Les fibres de lin du linceul proviennent d'une espèce de cotonnier du Moyen-Orient (le Gossypium herbaceum). Elles ont été tissées selon une ancienne méthode fréquente en Syrie.

Certaines personnes parlent du suaire comme d'un faux qui aurait été fabriqué au Moyen-Âge (probablement au 14e siècle) par un artiste. Cependant, la représentation du corps que l'on voit sur le drap funéraire ne correspond en rien aux techniques et aux connaissances qu'on avait à cette époque. C'est en 1889, lorsque les premières photographies ont été prises du suaire qu'on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une image imprimée en négatif sur le tissu. C'est en tirant le négatif que le photographe a retrouvé, à son grand étonnement, une image positive saisissante de réalisme. De plus, les analyses de la NASA ont démontré que l'image était aussi tridimensionnelle. L'intensité de l'image décroît dans la proportion où augmente l'intervalle séparant le tissu du corps. Les hypothèses de dessin, de frottis, de pochade ou de peinture ne tiennent pas non plus. En effet, toutes ces techniques montrent une direction dans l'application de la substance colorante, ce qui n'est pas le cas ici. L'image est égale dans toutes les directions. On peut se demander alors comment et pourquoi un faussaire du Moyen-Âge aurait réalisé une relique difficilement visible à l'œil nu selon des techniques inconnues à l'époque et représentant un crucifié avec une surprenante exactitude anatomique.

Toutefois, la datation au carbone 14 a donné un âge variant entre 1260 et 1390. Ce qui correspond avec la date des premières mentions historiques du linceul à Lirey en 1355. Mais certains chercheurs pensent que le tissu aurait pu être contaminé, ce qui donnerait un âge trop récent. En effet, un incendie en 1532 a ravagé la sacristie de Chambéry dans laquelle il était conservé. Ce qui l'aurait enrichi en carbone 14. Des tests ont été effectués sur d'autres tissus de l'époque du Christ et auraient été “rajeunis” artificiellement. D'autres enfin prétendent que c'est l'énergie produite lors de la résurrection qui a faussé les données. On voit que la controverse à ce sujet est loin d'être terminée.

Nous disposons, actuellement, de près de 800 livres, qui sont soit des doubles, soit des volumes qui ne sont pas connexes aux activités de la S.H.L.M. et qui nous ont été légués par nos membres ou par d’autres bienfaiteurs.

L’objectif principal est de liquider ces livres et de ramasser des fonds pour enrichir notre bibliothèque. Dans certains cas, il s’agira d’aubaines, dans d’autres, de prix conformes à ceux du marché actuel. Ces livres sont, en général, en très bon état.

Voici les étapes que nous avons envisagées dans le déroulement de cette vente:

1. Vente aux membres de la S.H.L.M.

Dans un premier temps, la vente sera consacrée exclusivement aux membres de la S.H.L.M. et les prix seront de 50% de l’évaluation que nous avons effectuée auprès des libraires ou en consultant leurs catalogues.

Pour ce faire, il y aura dans les locaux de la S.H.L.M. des listes mises à la disposition des membres et contenant les titres des livres avec les prix.

Ces listes pourront être consultées dans les semaines du 3 et du 10 mai’99 durant les heures régulières d’ouverture de la S.H.L.M.

Par la suite, la vente se tiendra exclusivement pour les membres, à la Maison-à-Tout-le Monde, près de l’Église, les 19 et 20 mai 1999, de midi à 20 heures.

2. Vente au grand public.

Dans un deuxième temps, les livres qui n’auront pas été achetés par les membres, seront offerts au grand public.

Le tout se déroulera le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le jeudi 24 juin 1999, à l’extérieur et autour des locaux de la S.H.L.M. À cette occasion nous retiendrons les services d’un «encanteur» professionnel. Cette fois encore, il ne faut pas oublier que l’opération vise exclusivement à ramasser des fonds pour la bibliothèque.

Voilà, brièvement, le sens et le déroulement de cette vente de livres. Espérons que nos membres répondront généreusement à cette invitation.

Les responsables de la bibliothèque

Lucette et Raymond Monette

Les historiens, quant à eux, s'attardent plutôt aux textes afin de prouver la réalité historique de Jésus. Une des questions importantes est le moment auquel les évangiles ont été écrits. En effet, s'ils l'ont été peu après la mort de Jésus, ils deviennent beaucoup plus plausibles. Il restait alors des témoins oculaires des événements. Il existe plus de 5,000 manuscrits du Nouveau Testament écrits sur parchemin ou sur papyrus. Les plus anciens dateraient du 2e siècle, soit bien longtemps après la mort du Christ. Ils sont tous en grec qui était la langue la plus courante à cette époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Plusieurs spécialistes pensent que les évangiles ont été écrits directement en grec à partir d'une tradition orale. Mais de récentes études faites par le paléographe Jean Carmignac démontrent que les textes des évangélistes ont été traduits mot à mot de l'hébreu en grec. Donc à partir de textes plus anciens. De plus, l'analyse en 1992 d'un fragment des rouleaux de la mer Morte démontre qu'il n'a pas pu être écrit après l'an 50, donc pas plus de 20 ans après la crucifixion. Il correspond à une partie de l'évangile de Marc. Ce fragment serait donc le plus ancien texte chrétien découvert.

Pour étayer leurs recherches, les historiens essaient de recourir à diverses sources manuscrites. Malheureusement, les auteurs non chrétiens de l'époque sont peu nombreux à parler de Jésus. Au plus on peut n'en citer que quatre qui en ont brièvement parlé. Le premier et le plus contesté est l'auteur juif Flavius Josèphe. Les autres sont tous romains, soit les historiens Tacite et Suétone ainsi que l'écrivain Pline le Jeune.

Malgré toutes ces recherches, l'existence de Jésus relève pour plusieurs de la foi plutôt que de la science. La fête de Pâques nous rappelle ce grand mystère et n'a pas fini de nous interroger.

Les travaux effectués à nos locaux mettent un terme aux conférences pour la saison en cours.

La Fondation de la Société historique de La Prairie a vu le jour.

Cours d’archéologie

Les inscriptions pour le cours d’archéologie vont bon train. Déjà, nous avons 22 personnes d’inscrites. Il y a encore de la place. D’ici le 14 avril, les personnes intéressées peuvent nous rejoindre au local de la Société ou au numéro suivant : 659-1393. Rappelons que le coût est de 30$ pour les membres. Les cours se donneront à tous les mercredis soirs à la Maison à Tout le Monde. En plus des 7 rencontres, il y aura 3 excursions les samedis.

Programme d’échange et de coopération en archéologie entre la France et le Québec.

La Société historique de La Prairie a été approchée pour participer à un important projet d’échange et de coopération en archéologie entre la France et le Québec. L’invitation nous a été faite par Messieurs Benjamin Masse et Christophe Rivet de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs; organisme créé pour gérer le projet. La Commission regroupera divers organismes, instituts et spécialistes des deux côtés de l’Atlantique, dont la Société historique de La Prairie. Le projet de recherches archéologiques s’étalera sur cinq ans. Du côté québécois, c’est le site du Vieux-La Prairie qui a été retenu pour la qualité de la préservation de ses vestiges. Du côté français, les recherches s’effectueront dans un château du 17e siècle situé sur l’île d’Oléron qui se trouve en face de La Rochelle. Les recherches archéologiques sur le terrain débuteront l’an prochain dans le Vieux-La Prairie. Elles seront dirigées par M. Marcel Moussette de l’Université Laval. Quant à la Société historique de La Prairie, elle verra principalement à la mise en valeur et à la diffusion des résultats de recherche pendant et après les fouilles. Certes un dossier à suivre dans les prochains numéros du « Au Jour le Jour».

Travaux au local de la Société historique

Les travaux de rénovation au local de la Société historique commenceront dans la semaine du 19 avril prochain. La Ville de La Prairie annoncera publiquement le choix du contracteur le 13 avril. Malgré les inconvénients que cela apportera, nos locaux resteront ouverts pendant toute la durée des travaux. Un local nous a aussi été réservé à la Maison à Tout le Monde où certaines activités pourront y être tenues.

Don

De René Barbeau: The New Orleans Genesis, January 1995, vol. XIV, No 53 _ Genealogical Research Society of New Orleans.

Bonjour à tous,

Je me présente Manon Charbonneau secrétaire-administrative pour la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. J’ai fait mon entrée à la SHLM le 15 juin 1998.

Depuis mon arrivée, mes tâches se sont diversifiées. L’accueil aux visiteurs, l’animation d’activités auprès des groupes, l’aide aux chercheurs qui utilisent les archives, etc…ceci m’a permis de mieux saisir, de mieux comprendre le travail essentiel accompli par la SHLM. En plus, maintenant, j’effectue la comptabilité au quotidien, je supervise les employés, je planifie et prépare des demandes de subventions, je coordonne des activités, etc…

Il est évident que je travaille continuellement en étroite collaboration avec le conseil général de la SHLM. J’aimerais en profiter pour les remercier chaleureusement de leur confiance, de leur générosité d’âme et de leur dynamisme sans faille. Un merci spécial pour Patricia McGee-Fontaine et Claudette Houde qui m’accompagnent si généreusement et patiemment dans l’accomplissement de mon travail.

Au plaisir,

Manon Charbonneau

🙂 Bonjour à vous, tous membres de la S.H.L.M. 🙂

Je me présente Geneviève Legault, votre agente de développement. Ma tâche, durant ces 6 mois parmi vous, est de bâtir ou mettre à jour des outils (dépliants) permettant une plus grande visibilité de la Société historique de La Prairie. De plus, je suis à préparer divers guides et manuels de procédures pour l’utilisation des différentes bases de données informatisées. Le recrutement et la formation de nouveaux bénévoles font aussi partie de mes occupations.

Au plaisir de vous servir,

Geneviève Legault

Bonjour à tous. Je suis Martine Rousseau, archiviste contractuelle pour la SHLM. Mon travail consiste en trois points. Premièrement, mettre à jour le Guide de l’utilisateur du logiciel ARCHI-LOG, pour lequel la Société s’est vu remettre le prix annuel aux organismes privés décerné par l’Association des archivistes du Québec (AAQ). Deuxièmement, restructurer le champ d’activité Archives dans le site web; ce qui va permettre aux internautes d’avoir une meilleure vue d’ensemble du milieu archivistique à la SHLM. Troisièmement, concevoir un état général des fonds privés de la Société. Avec cet outil de recherche, les chercheurs vont pouvoir avoir de l’information sur le dépôt et les fonds qui sont y conservés.

Merci et au plaisir de vous servir.

Bonjour, Mon nom est Liette Provost. Je suis infographiste. Durant mon séjour à la Société historique de La Prairie, je ferai la conception de divers dépliants qui seront à la disposition des visiteurs au musée. De plus, je referai une beauté au site internet tout en ajoutant un nouvel album de photos de l'arrondissement historique à diverses époques du siècle. Une section sur la cartographie sera également ajoutée au site. La conception graphique du logiciel ARCHI-LOG fait aussi partie de mes tâches. J'espère recevoir votre visite sur notre site. À la prochaine.

Bonjour à tous, Je suis «historien-chercheur» pour le projet pédagogique Dialogue avec l’Histoire. Comme ce projet a pour but de favoriser l’apprentissage grâce aux dialogues que les élèves entretiennent avec des personnages typiques de notre histoire, il implique de nombreuses recherches de la part de la personne qui répond aux étudiants sous le couvert des dits personnages. Mon travail consiste donc à recueillir les informations nécessaires et les rendre aisément repérables, facilitant ainsi le dialogue avec les étudiants, et constituant ce qui pourra devenir ultimement une base de données adaptée à cette activité. À cela s’ajoute éventuellement des travaux de référence qu’il vous plaira de me confier.

Salutations, Pierre Tardif.

Au jour le jour, mars 1999

Laprairie 7 janvier 1808

Monseigneur,

Votre Grandeur voudra-t-elle bien me permettre de lui faire les meilleurs souhaits au commencement de la nouvelle année. J’ai imposé à ceux qui ont pris part active au charivari 80tt pour réparation des torts et dommages; 42tt qu’ils se sont fait donner; 2tt pour une petite croisée qu’ils ont cassée a coups de pierre, et 36tt pour six soirées que les nouveaux époux ont été troublés dans leurs ventes— je ne leur ai alloué 6tt par soirée qu’après avoir consulté un autre cantinier qui de lui-même a reconnu que quelquefois ils pouvoient gagner d’avantage. J’ai déduit le Dimanche et deux jours où ils n’avoient pas voulu vendre—– aucune réparation ou restitution n’a encore été faite.

La lecture de mandement se fit le 4e Dim: de l’Avent; et l’amende honorable au prône; quelques uns, dit-on se comportèrent pendant cette cérémonie d’une manière très impie.

La fermentation, du Village, est passée dans les Campagnes. La messe de minuit; les bouts de chandelle que la fabrique y auroit gagnés, l’argent a intérêt, les indulgences, quelques ouvrages faits dans le cours de l’année sans assemblée, et que je leur ai offert de reprendre, tout cela fait chez eux un pot-pourri avec le charivari. un trouve là dedans quatre points de foi d’attaqués , un autre m’a parlé des lois du charivari, que le charivari se faisoit partout et de tout tems, et c’étoit la conséquence qu’ils avoient tiré de la lecture du Mandement de Monseig: de Laval, que je leur avoit faite dès le premier Dimanche. le Sr. Jacques Poupart, j’en suis fâché pour lui, devenu opulent depuis quelque tems, est à la tête des mécontens de la campagne, et le Sr. Nolin qui est à la veille de périr d’un cancer, est le chef de ceux du Village. Votre Grandeur recevra peut-être bientôt d’eux une ingénieuse production sous le nom de placet, et il sera signé par quelques uns des masques.-Je leur ai annoncé qu’ils n’obiendroient la procession et la Messe de Minuit qu’à la demande des Marguilliers en l’assemblée que votre Grandeur fera à la visite.—

Avant la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent et des grands axes routiers modernes, La Prairie occupait une position stratégique sur la voie qui reliait Montréal aux États-Unis. En effet, lorsqu’on regarde une carte géographique, une évidence saute aux yeux. Le plus court chemin reliant Montréal à la rivière Richelieu passe par notre municipalité.

Avant même l’arrivée des premiers Européens en terre d’Amérique, un sentier existait déjà entre Kentaké (La Prairie) et la rivière des Iroquois (Richelieu). C'est le long de ce sentier qu'eut lieu en 1691 un combat entre les soldats britanniques du capitaine Schuyler et la petite troupe française commandée par M. de Valrenne. Le nom du rang de La Bataille rappelle cet événement. Au tout début de la colonie un tel sentier pouvait suffire. Cependant, dès le 18e siècle, la nécessité d'un lien rapide et efficace entre Montréal et la partie haute de la rivière Richelieu s'est fait sentir entre autres pour des besoins militaires et économiques. Auparavant, pour acheminer des troupes et du matériel vers le lac Champlain, il fallait descendre le fleuve jusqu'à Sorel, puis remonter le Richelieu jusqu'à Chambly pour se rendre par voie de terre jusqu'au fort Saint-Jean en passant par le fort Sainte-Thérèse. Ensuite, on reprenait le Richelieu. Cela exigeait, on s'en doute, beaucoup de temps et d'efforts.

Le ravitaillement des forts du Richelieu et surtout celui de Saint-Frédéric sur le lac Champlain, nécessita la construction d'un véritable chemin carrossable en 1739. Cette première route reliait La Prairie au fort Chambly. En 1748, on profite de la construction d'un nouveau fort à Saint-Jean pour relier ce dernier au chemin de 1739 en passant par la Savanne (Saint-Luc). Toutefois, cette section causera de nombreux problèmes pendant près de cent ans.À cette époque la majeure partie du territoire de Saint-Luc est constituée de terrains marécageux, ce qui ne constitue pas un endroit idéal pour la construction d'une route. Le grand voyer de la Nouvelle-France, Jean-Eustache Lanoullier, fait creuser à l'été de 1748 des fossés pour assécher le sol en déversant les eaux d'écoulement dans la petite rivière de Montréal (rivière l'Acadie) et dans celle des Iroquois. Toutefois, au printemps et à l'automne, suite à la fonte des neiges et les pluies abondantes, la terre redevient un véritable bourbier.

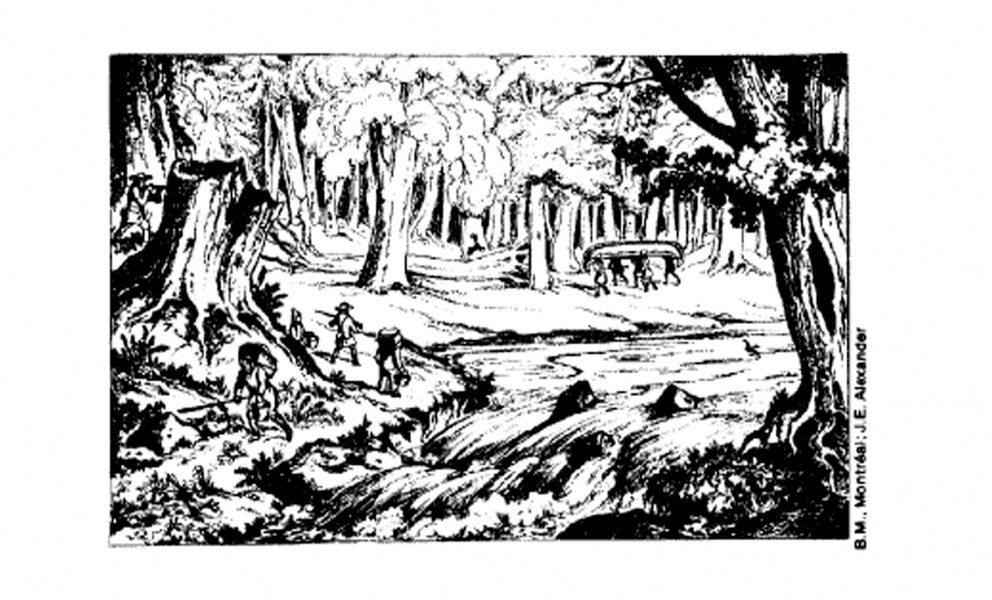

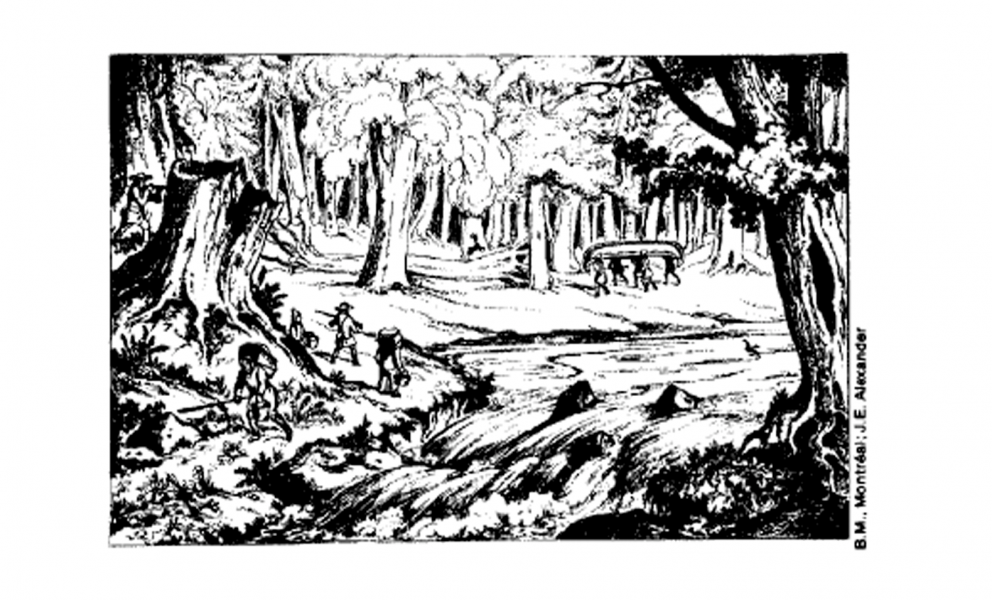

Image : Là où les chemins sont inexistants, pour passer d’un cours d’eau à l’autre le portage constitue une véritable hantise pour le voyageur. L’exercice requiert des efforts considérables.

Le courriel et la généalogie.

Les visiteurs sont nombreux à venir à notre local afin de consulter les volumes traitant de généalogie. Disponible cinq jours/semaine, de 9h. à 17 h., le personnel apporte l’aide sollicitée. Nous soulignons une autre forme de support que nous permet le courrier électronique en plus du courrier postal. Les demandes nous parviennent particulièrement des États-Unis. La Prairie et sa région ont été le lieu d’habitation de très nombreux pionniers venus de France. Les descendants ont essaimé dans plusieurs états américains et la recherche généalogique y connaît un grand essor. Mentionnons un exemple: M. Ken Eaton de Lakeside, Californie. Son ancêtre Clément Leriger, Sieur de Laplante est décédé à La Prairie le 7 décembre 1742. Trois personnes de sa famille ont fait le voyage jusqu’à La Prairie et sont venus au local de la SHLM pour ajouter à la documentation déjà recueillie sur l’ancêtre. Les échanges via Internet se poursuivent.

Dialogue avec l’histoire

Le projet Dialogue avec l’histoire va de l’avant!

Le projet éducatif Dialogue avec l’histoire continue sur sa lancée avec l’obtention d’une subvention de 6 263 $ provenant du Ministère de la Culture et des Communications ainsi que d’une contribution de 3 000 $ de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Ces sommes serviront à compléter le projet pilote de l’année dernière afin d’améliorer cette nouvelle méthode pédagogique mise au point par la Société historique de La Prairie en collaboration avec l’école secondaire La Magdeleine. Au mois de juin, nous aurons donc complété la partie expérimentale du projet. Par la suite, nous avons l’intention de l’appliquer à l’ensemble de toute la Commission scolaire et à moyen terme à l’ensemble du Québec.

De nombreux travaux seront effectués à plusieurs reprises entre 1752 et 1760 pour consolider le chemin à l'aide de troncs d'arbres, mais toujours sans succès. On construisit un pont sur la rivière l'Acadie en 1756. Malgré cela, il fallut au début du mois de septembre de cette année deux jours aux soldats pour relier La Prairie à Saint-Jean. Au mois d'avril de 1757, les 500 soldats du régiment de La Sarre ne peuvent se rendre à Saint-Jean.

Puis en 1760, c'est la défaite. On abandonne le fort de l'Ile-aux-Noix et on brûle celui de Saint-Jean. Les soldats de Bougainville se réfugient dans des retranchements sur les bords de la rivière l'Acadie.

Après la conquête, les Britanniques établissent quelques campements militaires le long du chemin de Saint-Jean surtout lors des conflits avec les États-Unis. Par la suite, les premiers colons viendront s’établir le long de cette route. Un des premiers foyers de développement se situait à la rencontre de la rivière l'Acadie avec ladite route. A la fin du 18e siècle on y retrouve un hôtel et une nouvelle route longe la rivière. Plus tard des casernes seront construites à cet endroit (casernes de Blairfindie). Après la guerre de 1812, les liens économiques avec nos voisins du sud se raffermissent. Le chemin de Saint-Jean deviendra alors une des routes les plus importantes du Bas-Canada. L’ajout du premier chemin de fer le long de cet axe en 1836 viendra confirmer sa vocation commerciale. La Prairie se retrouvera au cœur de celui-ci. Elle fera la jonction entre le lien maritime qui rattache Montréal à la rive sud et le lien terrestre (voie carrossable et chemin de fer) menant vers les États-Unis en passant par le Richelieu. Cela favorisera le développement économique de La Prairie. De nombreux commerces reliés au transport et à la manutention verront alors le jour.

Malgré tout, ce n'est qu'en 1919 que le chemin deviendra carrossable en tout temps et en 1932 qu’une première couche d'asphalte sera posée. Aujourd’hui, il peut être difficile d’imaginer ce qu’a été le chemin de Saint-Jean à la belle époque. Et même si le tracé actuel est pratiquement le même que celui fait par Lanoullier au 18e siècle, peu de gens savent que nous avons une des voies carrossables les plus anciennes du Canada.

Image : Là où les chemins sont inexistants, pour passer d’un cours d’eau à l’autre le portage constitue une véritable hantise pour le voyageur. L’exercice requiert des efforts considérables.

L’an dernier des Anglois pendant la messe de Minuit ne firent que tourner en voiture autour de l’Eglise pour troubler l’office, et il y a deux ans quelques filles, au retour de la messe furent insultées par des jeunes gens de Font-arabie ou prétendirent avoir été insultées par eux, et cela causa au procès, où deux familles ont été ruinées.

Le charivari n’étoit qu’un jeu d’enfans, disent-ils; et ils prétendent qu’il n’y a qu’un petit nombre qui y a pris part.—- Je connois 36 de ceux qui se sont masqués; dont 5 seulement sont protestans, je ne voudrois pas pourtant les nommer et le Sr Nolin me reprochoit qu’il y en auroit 60 qui pour cela ne feroient pas leurs pâques, qu’à ce nombre on ajoute ceux qui ne les faisoient pas auparavant et ceux qui n’ont pas encore l’âge de le faire; et on verra si mon calcul a été faux. je peux produire pour temoins les soldats Anglois qui sont cantonnés dans le Village—–au surplus, je craignois qu’ils ne fussent pas assez sensibles au châtiment, et heureusement,ils le sont assez—–les masques se conservoient pour d’autres occasions; et j’ai appris que les travestissements auroient déjà eu lieu dans des bals d’été dernier, et que tout cela avoit donné lieu à des horreurs comme votre Grandeur l’avoit conjecturé.

Je suis avec le plus profond respect,

Monseigneur,

de votre Grandeur

Le très humble et très obéissant serviteur

J.B. Boucher

ptre.

P.S. il est bien entendu qu’il y a toujours une exception à faire en faveur de plusieurs personnes tant du village que des campagnes.

Prochaine conférence mercredi le 17 mars, 20h Les troubles de 1837 et 1838 à La Prairie

Par Gaétan Bourdages, enseignant