Au jour le jour, avril 2000

Dans la correspondance de M. Jean-Baptiste Boucher dit Belleville, curé à La Prairie de 1789 à 1839, on peut connaître maints événements concernant l’histoire, tels que relatés à son évêque de Québec. Les relations entre le pasteur et ses paroissiens sont, dans l’ensemble, plutôt agréables. À l’occasion, les marguilliers préfèrent prendre en main certaines tâches matérielles et choisissent d’en décharger complètement le curé; ils négligent même de le tenir au courant des projets entrepris. L’affaire des clôtures le prouve bien.

En retournant dans le contexte des années 1820, il faut essayer d’imaginer un petit village situé à proximité de la commune qui long le fleuve au sud-ouest de l’espace habité. Les troupeaux de bêtes à cornes sont nombreux et il arrive que des vaches s’échappent assez souvent de leur territoire. Les petits potagers, situés à l’arrière des maisons, sont délaissés par les ruminants. C’est autour de l’église que l’herbe verte est attirante. Le jardin du curé situé tout près l’est également.

Le curé Boucher reçoit en 1824 une lettre de son évêque donnant ordre de réparer les clôtures de bois pour protéger les terrains de l’église. Concernés eux aussi, les marguilliers tracent un plan et décident d’effectuer une quête spéciale pour assumer les frais exigés. M. Boucher apprend ce qui se passe par des tierces personnes. Or, il arrive que le montant de la quête spéciale est insuffisant. Les Marguilliers pressent leur pasteur pour qu’il obtienne de l’évêque de pouvoir puiser dans le caisse de l’église.

Quelque temps après, dans sa lettre du 13 septembre, M. Boucher « déplore que, malgré ses ordres et ayant été déchargés par l’Assemblée des paroissiens, les marguilliers emploient nombre d’ouvriers pour piocher et replanter la clôture ».

Cette clôture de 1824 n’a pas été de longue durée puisqu’une autre réparation s’impose déjà en 1826. L’évêque donne ordre par courrier qu’une clôture légère et à treillis soit faite pour entourer l’église et la mettre à l’abri des animaux et de tout immondice ». Cette fois encore, les marguilliers vont prendre les travaux en main et « négligent » de consulter le curé. M. Boucher, dans une lettre à son évêque, déplore « qu’ils veulent embarrasser le terrain de manière à nuire à toute communication. Les Sœurs en jettent les hauts cris, Monsieur Raymond, le voisin, en est alarmé »…

Dans les lettres qui suivirent, le curé Boucher ne reparle pas de la clôture. Serait-ce que tout a fini par s’arranger? Pour terminer, on pourrait souligner que les problèmes de clôtures sont tenaces et ont su traverser le temps!

Commencé en 1997, le projet « Dialogue avec l'histoire » entreprend maintenant sa troisième année. Les deux premières années ont servi à expérimenter cette approche pédagogique nouvelle qui utilise les ressources du réseau Internet. On peut tracer dès lors un bilan positif de ces deux saisons. Plus d'une cinquantaine d'élèves des secondaires 4 et 5 ont pu découvrir une vingtaine de personnages de notre histoire grâce aux échanges effectués par le courrier électronique. Des débuts de la mission de La Prairie jusqu'aux années 50, c'est une véritable fresque historique qui leur a été révélée par les personnages de notre passé. Ils ont pu vivre les grands moments de notre histoire autant que la vie quotidienne de nos ancêtres.

La correspondance de ces deux années, composée de lettres et d'images, remplit facilement un gros cartable et constitue d'ores et déjà une source d'informations pertinentes sur notre histoire. De même l'hiver passé, un historien a été engagé par la Société historique de La Prairie de la Magdeleine afin d'élaborer des banques de données qui serviront pour la suite du projet. Ces banques de données regroupent plusieurs thèmes (agriculture, loisirs, guerre, transport, etc.) et différents personnages types (meunier, notaire, soldat, sage-femme, institutrice, forgeron, etc.). Étant donné l'ampleur de la recherche, il faudra plusieurs années avant qu'elles ne soient complétées. Toutes ces données seront gravées sur des disques compacts et seront fort utiles pour les futurs correspondants qui joueront les personnages historiques.

La SHLM a donc mis au point une nouvelle formule pour rendre l'histoire accessible aux jeunes. Lentement, l'expérience commence à être connue. Cette année en plus de l'école secondaire La Magdeleine, l'école primaire Champlain de Candiac s'est jointe au projet. Une classe de 5e année participe à l'aventure en explorant le volet amérindien et les débuts de la colonisation de notre territoire par les Français. Ces thématiques s'inscrivent dans le programme du ministère de l'Éducation. De plus, Dialogue avec l'histoire permet aux élèves de Candiac d'expérimenter la pédagogie par projet. La correspondance échangée avec la SHLM par l'intermédiaire des personnages de Pierre Tonsahoten et de Catherine Gandeakteua leur a servi pour le cours de sciences humaines ainsi que pour le cours de français. La classe s'est regroupée en équipes qui chacune explore une thématique précise : des informations transmises pour en faire une présentation orale. Enfin, le Musée McCord a collaboré au projet en nous prêtant des objets amérindiens qui ont servi lors d'une présentation que j'ai effectuée en classe afin de sensibiliser les élèves aux cultures amérindiennes. L'activité a été suivie d'une visite dans la salle d'exposition du musée.

Quant à l'école La Magdeleine, elle poursuit toujours l'expérience. Les élèves du cours multimédia produiront encore des pages Web qui se retrouveront sur le site de la SHLM au cours de l'été. Une nouvelle expérience sera tentée cette année. En effet, les élèves présenteront un diaporama électronique lors du spectacle de fin d'année dans la salle de l'auditorium. Le diaporama montrera en image et en musique les grands moments de notre historie tel que racontés par nos ancêtres.

Lentement le projet Dialogue avec l'histoire fait son chemin et progresse. Plusieurs commentaires entendus nous permettent de croire en son avenir. Nous avons l'intention de le proposer au niveau de toute la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Déjà la Société de généalogie de Châteauguay semble très intéressée. Il n'est pas impossible qu'un jour cette nouvelle méthode pédagogique élaborée à La Prairie se retrouve au programme des écoles du Québec. Lorsque j'ai commencé à travailler à ce projet à l'automne de 1997, j'étais loin de me douter où cette aventure nous conduirait. Grâce aux richesses humaines, archivistiques et informatiques de la Société historique de La Prairie, je comprends mieux maintenant pourquoi nous en sommes rendus là.

Ida, fille unique de l’hôtelier Domina De Montigny, est décédée à l’âge de 29 ans, le 9 novembre 1917. Rien ne laissait prévoir un départ si prématuré. Son décès est dû à un accident qui aurait pu s’avérer des plus banals.

Partie en train, le matin, de la gare de La prairie, elle revient en fin de journée. En descendant sur le quai, suite à un faux mouvement elle s’entrave dans sa longue robe et chute. Violemment, sa tête frappe la dernière marche de métal du wagon. Son père, prévenu, l’amène à un hôpital de Montréal. Elle y décède quelques heures plus tard.

Selon les coutumes de l’époque, sa dépouille mortelle est exposée à la résidence de ses parents, rue Sainte-Marie. Le jour des funérailles, le convoi funèbre se rend à pied à l’église paroissiale située à une courte distance. Le départ est fixé à 9 h 30. Avis est publié dans les journaux que les funérailles seront célébrées après l’arrivée des trains de Montréal et de Saint-Rémi.

Amis, connaissances et parenté emplissent la nef. Les notables du village : médecins, notaires, l’avocat ainsi que les maires des villes et villages des environs, dont celui de Longueuil, sont présents.

La messe solennelle est célébrée par le curé, assisté d’un diacre et sous-diacre, Très nombreux, le chœur de chant exécute la messe de Lorenzo Perosi. La cérémonie se termine par les adieux de Schubert.

Domina De Montigny : un personnage

Domina vit ses années de jeunesse sur la terre paternelle dont les limites touchent Caughnawake et bordent les Rapides du Sault Saint-Louis. La maison paternelle, plus que centenaire à l’époque, est bâtie de pierre et rappelle les résidences secondaires, assez cossues, bâties sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Elle sera malheureusement démolie dans les années 1950 pour laisser place aux aménagements de la Voie maritime.

Il épouse la fille d’Aimé Guérin, Albina, qui demeure sur les rives du fleuve, non loin de la terre des De Montigny. Ils seront les parents d’une seule fille, Ida, et de trois garçons.

Le couple De Montigny : l’attrait du Klondike

Dans les rivières du lointain Yukon, des voyageurs avaient vu briller des paillettes d’or mêlées au sable de l’eau peu profonde; c’était en 1896. Les journaux en font largement écho. Domina s’y rend tenter sa chance. Après quelques mois de séparation, son épouse Albina décide d’aller le rejoindre au Klondike. Le long et difficile voyage ne la rebute pas. Après avoir traversé les Prairies en train, elle franchit les Rocheuses, loue un traineau et demande au maître-chien de la conduire au Nord, dans le camp des prospecteurs. Domina n’aurait pas été d’accord, alors elle ne l’en avait pas avisé.

Il fait encore jour et les hommes se reposent après leur dure journée. L’un d’eux aperçoit un point noir sur la neige, quelqu’un vient! Lorsque Domina reconnaît son épouse, il lâche un tourieu bien sonné; quelle aventure!

Albina entoure chaudement son fils Euclide et est toute rayonnante. Seule femme à loger avec tous ces hommes, elle s’offre comme cuisinière. Les prospecteurs apprécient ses bons mets. À la fin de l’été suivant, ils cueillent les canneberges sauvages qui poussent en abondance dans les terrains marécageux. Albina met à cuire des tartes fort délicieuses.

Le retour à La Prairie

Muni d’un pécule plutôt intéressant, Domina décide de mettre en valeur l’hôtel Martin qu’il achète en 1907. Mentionnons ici qu’un autre résident de La prairie, Hilaire Robert, faisait partie, à la même époque, du groupe de chercheurs d’or du Klondike. Revenu à La Prairie, Hilaire se marie et réside d’abord sur le chemin de Saint-Jean, puis s’installe rue Saint-Jacques, dans le vieux village. Le couple Robert a deux filles, Marthe et Claire. Cette dernière, décédée fin mars 2000, deviendra titulaire de l’orgue paroissial pendant quelques décennies. Elle enseignera aux jeunes toute sa vie, surtout le piano.

Domina de Montigny, hôtelier

Domina rénove et enjolive l’hôtel qui date déjà de quelques années. Afin d’être en mesure de loger confortablement les voyageurs, il dote toutes les chambres d’eau courante. Albina organise les cuisines où ses talents sauront attirer la clientèle. Un bar bien garni et une salle confortable munie de bons fauteuils reçoivent ceux qui viennent « prendre un verre ».

Les De Montigny offrent gîte et couvert aux touristes des États-Unis et aux marchands ambulants qui sillonnent les campagnes. L’hôtel opère selon le plan américain.

Parmi la clientèle, Domina reçoit les fermiers de La Prairie et des environs. En semaine, ceux-ci viennent y prendre une consommation après avoir effectué leurs emplettes chez les marchands du village. Le dimanche, tout particulièrement en hiver, ses abris spécialement aménagés à cet effet reçoivent voitures et chevaux. Les hommes dégustent un petit whisky blanc et à l’heure de la grande messe, Domina vide le bar. Catholique pratiquant, l’hôtelier ne souhaite pas s’attirer les foudres des épouses, ni du curé…

Le couple De Montigny décide de vendre l’hôtel à Onésime Chouinard en 1923. Au cours des années, l’usage de l’édifice est considérablement modifié.

Le bâtiment subit graduellement des changements pour le « pire » et l’intérieur devient, entre autres, une taverne et une maison de chambres. Aujourd’hui, encore debout, l’ancien hôtel De Montigny pourra-t-il retrouver quelque peu de son élégance d’antan? Espérons que, restauré, il pourra redevenir un édifice intéressant parmi le patrimoine bâti du Vieux-La Prairie, dans « l’Arrondissement historique ».

Sources : Fonds É. Choquet; Fonds E. Desrosiers – La Presse 1917; Cadastre du village, no 89.

Source orale : souvenirs d’une cousine d’Ida De Montigny encore vivante en l’an 2000.

Il nous fait plaisir de remercier nos généreux donateurs et donatrices. En effet, ceux-ci nous ont fait le cadeau de magnifiques volumes et documents à ajouter à notre bibliothèque qui est constamment en expansion.

Un gros merci à vous tous : Mme Yolande Cuillierrier et M. Réal Cuillierrier, Messieurs Alexandre et Paul Page, Mme Suzanne Côté et M. René Côté.

Monsieur et Madame Cuillierrier nous ont fait don de nombreux volumes et documents historiques de La Prairie.

Messieurs Page nous ont remis des photographies et des documents de famille.

Quant à Monsieur et Madame Côté, ils nous ont remis des documents historiques et une collection intitulée : « Journal Lustucru », Société historique des Îles Percées, Boucherville, 8 volumes, automne 1974 à 1981.

Mercredi le 19 avril à 20 h

François Grondin, archéologue

Sujet : bilan des fouilles archéologiques des deux dernières années

Le 29 mars 2000 est décédée Madame Claire Robert. Musicienne de grand talent, Claire Robert fut l'organiste attitrée de la paroisse de la Nativité à La Prairie, pendant plusieurs décennies. Dans les grandes cérémonies on sollicitait son concours à titre de soliste. La beauté de sa voix de soprano impressionnait les fidèles.

Claire Robert était enjouée, cultivée, ouverte et sociable. Elle se rendait fréquemment à Montréal pour assister aux concerts dont elle était une abonnée assidue, particulièrement à la Place des Arts.

Tout au long de sa vie, elle enseigna aux jeunes. Elle recevait chez elle garçons et filles qui venaient s'initier au piano.

Avant même la création officielle des maternelles elle recevait dans son local les jeunes d'âge préscolaire. Ceux-ci, guidés par cette pédagogue avertie, faisaient l'apprentissage de l'art d'apprendre. Claire Robert a formé des milliers de jeunes tout au long de sa vie d'enseignante.

La Société historique, dont elle fut membre, souligne sa contribution à la vie culturelle de La Prairie.

Dimanche le 7 mai à midi

Au Vieux Fort, 2e étage

120 Ch. St-Jean, La Prairie

Coût : 22 $ par personne, incluant taxes et service

Info : SHLM au 659-1393

Amenez vos parents et amis!

Au jour le jour, mars 2000

La Prairie, 5 avril 1892

Monsieur Wenceslas Doyon, cultivateur, Saint-Isidore.

Cher ami,

À part le couvent des sœurs de la Providence dont la supérieure est en retraite et ne reviendra que samedi, je suis en mesure de vous donner la commande pour la livraison de votre sirop.

Le couvent de la Congrégation prendra 4 gallons et aussi une certaine quantité de sucre en pains si vous en avez à vendre; Mr le curé 3 gallons, moi-même aussi 3 gallons; Mr Ambroise Hébert 1 gallon. Je ne crois pas que vous ayez de difficulté à en placer davantage, si vous en avez quelques gallons de trop.

Je me propose d’aller à Saint-Isidore jeudi avec quelques amis à moins que l’inondation qui nous menace ne m’en empêche. Je verrai, dans tous les cas, à vous faire parvenir au plus tôt ma cruche au sirop. Quant aux autres vous aurez à y voir, car je ne puis m’en charger.

Vous souhaitant bonne récolte et excellente santé, je demeure cher Monsieur

Votre bien dévoué,

Dr T. A. Brisson

Sources : L'Indien généreux, Côté, Tardivel, Vaugeois, Boréal, 1992.

Dr. Thomas-Auguste Brisson, Correspondance, 1892. (Maire de la Prairie de 1885 à 1893)

À l’époque du premier train (1836), La Prairie connaît un vigoureux essor économique. Il compte une population de 4500 personnes. Lorsque s’ouvre le pont Victoria à la fin des années 1850 les trains de marchandises abandonnent la petite gare située près du fleuve. Les wagons traversent les campagnes jusqu’au nouveau point d’arrivée dans le port de Montréal. La vie économique de La Prairie subit un déclin important et la population chute à 2500 personnes vers 1870.

L’emploi devient rare et le dynamisme d’Alfred Perron, qui offre du travail à 30 personnes à partir de 1870, est plus que bienvenu. Perron est âgé de 48 ans en 1871 et réside sur un terrain loti en 1822, à l’angle des rues St-Charles et Ste-Catherine. Ses bâtiments de la cour arrière deviennent des ateliers de vannerie.

Grâce au récit d’Edmond Lefebvre, remis à l’abbé É. Choquet en 1931, nous sommes en mesure de suivre toutes les étapes de la petite entreprise. Les archives de la SHLM conservent ce document dont l’essentiel provient de la tradition orale transmise au 19e siècle par certains résidents de La Prairie.

Perron achète un terrain assez vaste dans la Commune de La Prairie. Son intention consiste à planter une aulnaie dans un secteur particulièrement humide. D’autres citoyens achètent également des terrains de moindres dimensions. L’aulne ou saule affectionne un terrain humide, surtout au printemps. Perron choisit un emplacement situé à droit du chemin de St-Jean, non loin du Village et qui chevauchait l’actuelle autoroute 30.

Les documents d’époque ne signalent pas d’importants cours d’eau coulant en cet endroit. Comment expliquer alors l’humidité constante, année après année, indépendamment de l’abondance relative des chutes de neige de l’hiver?

Élisée Choquet, dans son volume Les Communes de La Prairie, souligne un élément pouvant apporter une explication fort plausible. L’immense Commune, partagée par les censitaires depuis 1694, avait d’abord été dépouillée de ses arbres matures pour la construction de maisons et de dépendances. Cette Commune, pacage pour animaux, commençant à la limite sud-ouest du village, longeait à cet endroit les rives du fleuve. Or, pendant des siècles, les saisons exerceront une influence d’importance sur le niveau d’eau.

À l’automne, lors de la prise des glaces, le frasil montait sur le rivage et s’étendait en montant dans les terres. Graduellement, l’eau pouvait s’étendre, direction sud-est, jusqu’au terrain où Perron envisageait de planter une aulnaie. Au printemps, le sol retenait l’eau dans les mares de profondeurs inégales. Un autre afflux pouvait se produire lors de la débâcle. En conséquence, l’eau pouvait monter sur les terres sans rencontrer d’obstacles puisque le chemin de fer, qui sera construit en 1881, sur une élévation de terrain en direction sud-est, n’existait pas encore.

Perron, petit entrepreneur, plante donc son aulnaie et peut disposer dès le début du jeune saule déjà établi. La première étape, évidente, consiste à couper les branches à environ 4 pieds de hauteur. On fait la coupe en mai et juin alors qu’elles regorgent de sève. Ce bois humide est extraordinairement souple.

Les fermiers, qui composaient l’essentiel de la main-d’œuvre, n’étaient pas livres avant la fin des moissons d’automne. En conséquence, on entrepose la précieuse matière première après lui avoir fait subir une préparation adéquate. Sur le terrain de coupe, on écorchait ou éclissait les branches. On choisit d’abord un solide morceau de bois franc, on y pratique une entaille en forme de biseau et on l’enfonce solidement dans le sol. Poussée manuellement et de force dans cet étau, la branche est dégarnie de son écorce. Le reste est enlevé à la main.

Vient ensuite le séchage des branches. Par temps ensoleillé, on plante solidement à quelques pieds dans le sol des perches-supports. Les branches dégarnies y sont mises à sécher. À la tombée du jour, ces branches liées en bottes sont couvertes de poches de jute. Entreposé dans un hangar, le saule attend l’automne.

On peut facilement supposer que les employés avaient eu l’occasion d’observer le savoir-faire des Autochtones de Kahnawake, voisins de La Prairie. On calcule pour chaque ouvrier ½ botte pour chaque ½ journée de travail de tressage. On arrose les branches de saule qui sont couvertes d’une toile ou d’un linge mouillé. Chaque artisan travaille avec ses mains et utilise 2 branches qui « marchent » en se croisant.

Pour égaliser le bois et l’écotonner, c’est-à-dire, enlever nœuds et chicots, on utilise un couteau. Le maître de chantier, Alfred Perron, désigne pour chacun les formes à donner. On fabrique des paniers en tenant compte des besoins de la clientèle : mannes à linge, paniers à couture, paniers à récoltes de fruits et légumes et minots pour pommes de terre. (C’est le Tiers-Monde qui inonde aujourd’hui nos marchés de paniers tressés ou objets divers pour besoins et agréments.)

Selon Lefebvre, notre conteur, la vannerie était une activité fort lucrative. Quand et pourquoi son déclin à La Prairie? On peut supposer que les expropriations de la Commune, la venue des briqueteries, des constructions et d’autres activités ont imposé d’autres usages aux terrains où le nombre de bestiaux diminuait en importance.

Au saule abondant dans la commun se mêlaient des touffes d’alisier, arbustes encore présents et utilisés à Kahnawake. Les branches terminales de l’alisier sont rougeâtres. Le grain du bois est beau, fin et homogène. Facile à travailler et à polir, il absorbe bien la teinture dont le noir, imitant l’ébène. Cet arbuste produit l’alise, petit fruit d’un goût délicat fort apprécié.

En l’an 2000, les touristes visitant la réserve amérindienne achètent des paniers d’alise tissés, à titre de souvenir.

1. Merci à nos donateurs

Un oubli s'est glissé dans le dernier numéro de notre journal. En effet, nous avons omis le nom d'un de nos bénévoles, Bernard Legault, qui nous a fait don de livres en informatique. Merci Bernard et mille excuses.

2. Les dictionnaires

Notre bibliothèque possède un éventail intéressant de dictionnaires, encyclopédies ou autres. Ceux-ci portent sur la langue française, anglaise, latine, sur les auteurs ou sur les artistes, sur l'histoire, sur les biographies, sur les œuvres littéraires du Québec, sur les noms propres canadiens, sur les métiers et professions et sur l'aspect visuel des mots, etc.

Très prochainement, nous ferons l'acquisition de 2 autres dictionnaires très utiles :

- Dictionnaire des noms et lieux du Québec

- Dictionnaire d'Antoine Furetière, un fac-similé de l'original datant de 1690

Voici une liste incomplète de quelques dictionnaires qui retiennent notre attention :

- Mots bilingues par l'image, Étienne Blanchard, l'abbé, l'Imprimerie Marchands Limitée, 1920.

Voilà un petit bijou de dictionnaire visuel et bilingue qui nous fait connaître la plupart des outils utilisés en agriculture, cuisine, cordonnerie, orfèvrerie, etc. C'est à notre avis l'ancêtre du dictionnaire visuel actuel.

- Dictionnaire général du Canada, tome 1, A à K, 862 p., tome 2, L à Z, 829 p., R.P.L. Le Jeune, o.m.i., Université d'Ottawa, 1931.

C'est un ouvrage très détaillé qui traite de façon importante, de biographies, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie, arts, sciences, mœurs, coutumes, institutions politiques, scolaires et religieuses et de géographie.

Le Père Le Jeune exploite toutes les formes de connaissance de l'époque afin de faire ressortir les personnages, les événements et les institutions qui ont marqué le Canada depuis la Nouvelle-France jusqu'en 1930.

Cet ouvrage est illustré de 187 photos et de 56 gravures qui en font un travail attrayant et intéressant. L'auteur fournit des notes généalogiques dans la plupart de ses biographies de personnages importants.

- Le Nouveau Larousse illustré, sous la direction de Claude Augé, Librairie Larousse, 8 volumes, Paris.

- Larousse du XXe siècle en 6 volumes, sous la direction de Paul Augé, Librairie Larousse, Paris, 1928.

Ces deux séries de dictionnaires universels encyclopédiques sont abondamment illustrées de gravures, tableaux et cartes. On y traite de tous les sujets connus à l'époque et de façon très professionnelle.

Nous vous invitons donc, dans un futur prochain, à venir consulter nos deux nouveaux dictionnaires. On y traite de l'origine et des types de dictionnaires. Fait intéressant, le dictionnaire de Furetière fut publié en 1690, avant celui de l'Académie française.

En terminant, n'oublions pas qu'il n'y a aucune gêne, ni honte, ni remords à utiliser les dictionnaires et qu'aucun code civil ou criminel n'en régit son utilisation même si elle est fréquente.

Pendant longtemps, et surtout à l'époque où le commerce des fourrures était florissant en Nouvelle-France, La Prairie fut un endroit où cohabitaient des gens de multiples origines. Il en résulta un heureux mélange des différents groupes ethniques.

Dès 1667 Indiens et Français cohabitaient dans la mission jésuite de La Prairie. Après le départ des Indiens en 1676 quelques familles indiennes continuèrent d'habiter aux portes de La Prairie. Durant plus de cinquante ans des relations étroites s'établirent entre les deux communautés et en conséquence quelques enfants en naquirent. Aussi des familles françaises adoptèrent de jeunes amérindiens.

On sait également que des 1600 colons anglais de Nouvelle-Angleterre venus au Canada avant 1760 comme captifs, plusieurs femmes sont restées au Canada et ont épousé des Français ou des Canadiens. Elles se sont converties à la religion catholique et ont eu des enfants.

Il y eut aussi des femmes de La Prairie qui voyageaient en Nouvelle-Angleterre et à New York. Ainsi Anne Leber, épouse d’Antoine Barrois, eut de ce mariage six enfants à La Prairie puis deux en Nouvelle-Angleterre. Suite au décès d'Antoine Barrois elle se remaria à Hillebrant Lotman à New York. Trois enfants naquirent de ce second mariage, dont deux revinrent à La Prairie avec leurs parents.

À cause du commerce des fourrures des familles canadiennes complètes vécurent chez nos voisins du sud pendant des années, voire des décennies. Parfois ces familles revenaient plus tard vivre à La Prairie, important carrefour commercial et social, ramenant avec elles enfants et petits-enfants à qui il fallait tout apprendre de la culture française et de la religion catholique.

C'était une époque où La Prairie ouvrait grandes ses portes aux gens de toutes origines. Ainsi Pierre Cosme de Belgique y épousa Élisabeth Faye, Jean Reid d'Ecosse se maria à Catherine Primot et l'espagnol Joseph Serran convola en justes noces avec Marguerite Viard.

Résumé de la conférence de Linda Gray fait par Gaétan Bourdages.

Mercredi le 15 mars à 20 h

François Lafrenière, historien

Sujet : Le curé Boucher et la guerre de 1812

Notre brunch annuel aura lieu dimanche le 7 mai prochain à midi au restaurant Le Vieux Fort.

La Fondation de la Société historique de La Prairie annonce trois activités pour l’année 2000 :

– Le 2 juin : souper de homard

– Le 8 septembre : moules et frites

– Le 4 novembre : bouillon de maillé

Lumineux printemps, viens réveiller la sève de nos érables;

qu’elle circule des racines à la cime des arbres.

Nous pourrons, de nouveau, savourer le délicieux sirop d’érable!

Au jour le jour, février 2000

Les origines

Les Communes de La Prairie, à l'origine, formaient un territoire dont la superficie n'avait pas son égale en Nouvelle-France. Lors de l'octroi de la charte en 1694, ce lieu de pacage mesurait 2 lieues sur quatre, soit approximativement 3 200 acres.

À la fin du 19e s. et au début du 20e s., se sont effectués des développements d'importance. Nous voulons en faire une brève description dans l'historique qui suit.

Nous puisons nos références dans le volume d'Élisée Choquet, Les communes de La Prairie, publié en 1935. Les archives de la S.H.L.M. permettent d'ajouter maints détails intéressants.

On peut se demander quel était l'état du pacage après plus de 200 ans sans entretien réel. C'est à tout le monde… qui donc s'occupera de conserver la fertilité du sol? Bien plus, tous et chacun viennent y puiser selon les besoins du moment, que ce soit de la terre, du sable, de la roche, etc. De nombreux fermiers viennent y chercher l'argile pour enduire leurs maisons qu'on blanchit ensuite à la chaux. Les responsables ne disposent pas des moyens financiers pour assigner un gardiennage suffisant et les vandales en profitent.

Le sol est appauvri, faute d'être enrichi il produit quantité de mauvaises herbes où abondent le chiendent et l'ortie. Les épaisses broussailles étouffent l'herbe tendre et les aulnaies envahissent les terres humides mal drainées.

Les cultivateurs y conduisent, en belle saison, vaches et bœufs, chevaux, moutons, cochons et oies. Ces dernières causent des dommages et on se voit obligé de les interdire car la « fiente brûle l’herbe, corrompt les eaux qui exhalent des miasmes délétères ». Dans un tel milieu, il ne faut pas se surprendre que le bétail devienne malade : gale des moutons, dysenterie des bêtes à corne, etc.

Développement territorial et économique, 1880-1920

Dans les années 1880, une pétition est signée par les résidents de La Prairie. On demande que la Commune soit divisée en fermes. Les nouveaux propriétaires pourront amender le sol et le rendre productif.

Le Conseil municipal, dirigé par le dynamique maire T. A. Brisson, médecin, veut qu'une autre vocation soit donnée aux terrains de la Commune avoisinant le village. Située près de Montréal, La Prairie est témoin de l'essor économique de la métropole et juge qu'elle peut en profiter. Une campagne publicitaire est lancée dans les journaux. On fait valoir les grands espaces vacants situés près de la nouvelle voie ferrée de 1881; le transport étant un atout important pour le transit des marchandises.

Plusieurs avantages fiscaux, très généreux, ajoutent aux attraits présentés. On invite petites et grandes industries à venir s'installer à La Prairie. Puisque la construction connaît un essor important, une compagnie effectue des sondages dans le sous-sol et découvre le schiste, profond et de bonne qualité, dont est composé le sous-sol des terrains près du chemin de fer.

La nouvelle Compagnie de Brique La Prairie est formée. On installe pelles et convoyeurs et la production débute en 1888. Les premières briques sont pressées; plus tard, les fours à cuisson sont installés. En plus d'avantages financiers, la Compagnie reçoit, après un certain temps, un « bonus » consistant en 44 lots de 60' X 90' afin de bâtir des logements pour une partie de ses ouvriers. Après quelques années plusieurs des 300 ouvriers y seront logés. Vers 1920, 2 briqueteries emploient 700 ouvriers.

Les extensions de 1886 et 1913 sont une suite de la première amputation de la Commune faite en 1822. La carte, ci-après, permet de visualiser ces agrandissements du village.

Avec les briqueteries, La Prairie entre à son tour dans le mouvement industriel du Québec et sa vie économique en est définitivement modifiée.

À la même époque, les Frères de l’Instruction Chrétienne décident de bâtir leur maison provinciale à La Prairie. On leur accorde un vaste terrain adjacent aux briqueteries. Presque en même temps le conseil de Fabrique de la Paroisse choisit d'établir son nouveau cimetière voisin des Frères.

Quelques hommes d'affaires, intéressés par les vastes espaces dont les limites touchent les terrains nouvellement occupés obtiennent que les syndics leur vendent une autre partie de la Commune pour la transformer en champ de course. Les activités deviennent vite populaires et les résidents de Montréal et de la Rive-Sud viennent en train pour assister aux spectacles. La Compagnie de voie ferrée offre même un horaire spécial aux intéressés.

Les routes en 1940

Montréal et la Rive-Sud, dont La Prairie, organisent une autre industrie et les structures appropriées : le tourisme.

En 1920 à La Prairie, 5 hôtels se spécialisent dans l'accueil des touristes d'outre-frontière. Il faut également songer à de meilleures routes. Celle entre La Prairie et St-Jean-sur-Richelieu date de 1748, c'est nettement insuffisant, quoique souvent réparée depuis.

Pour les touristes, allant ou venant de Montréal, en direction des États-Unis, c'est à La Prairie qu'il faut obligatoirement passer. Partant de Longueuil la route du bord du fleuve conduit au cœur du village. En se dirigeant vers St-Jean-sur-Richelieu on rejoint Rouse's Point. Le boulevard Édouard VII traverse le village, se rend à St-Philippe de La Prairie et de là aux États-Unis. Pour atteindre Malone, on emprunte la route du Bord du fleuve, direction Sud-Ouest via Kahnawake.

Le système routier est souvent congestionné et le gouvernement provincial construit en 1932, en pleine crise économique, le boulevard Taschereau qui passe dans les terres jusque dans le cœur de La Prairie. Cette route n'offrait pas d'issue rapide vers les États-Unis. En 1940, cette lacune est comblée, et un large boulevard longeant la voie ferrée sera construit afin, selon le communiqué de presse, « que la route soit ouverte aux touristes le plus tôt possible (…) »; l'état de New York n'est qu'à 29 milles des limites de La Prairie.

En l'an 2000, qu'en est-il des terrains des Communes? Le long du Chemin de Saint-Jean, dans la zone agricole, des terrains de dimensions importantes sont en réserve pour utilisation future. Quant au secteur des Communes longeant l'ancien village et le fleuve, les terrains sont presque tous lotis et bâtis. Un précieux « lieu de la mémoire », pour qui connaît l'histoire, est une section de l'étroite bande de terrain LEVÉ(E) où circulait en 1836 le train en provenance des rives du Saint-Laurent.

Peut-être verrons-nous, dans l'avenir, un sentier piétonnier qui protégera ce témoin d'autrefois?

Claudette Houde

Après une absence prolongée et indépendante de notre bon vouloir, cette chronique vous revient. Cette absence, à l’origine non récurrente, se reproduira encore du milieu de février au début d’avril, pour cause de voyages… touristiques, bien sûr.

1. Merci à nos donateurs

La fièvre du don de livres se perpétue toujours à la Société. Aucun médecin n’a été mandaté pour l’enrayer. Nous encourageons toujours nos membres et leurs amis à se départir de volumes d’histoire, de généalogie, de référence, etc. et d’en faire profiter la Société et la population. Il en est de même des photos, cartes postales, objets anciens, etc.

Voici la liste de nos donateurs depuis juillet 1999 :

M. Yves Dériger, membre

M. Bernard Morel

Mme Céline Rivest, membre

M. Pierre Tardif

M. Mario Watson

M. Yvon Trudeau, membre

2. Livres reçus

Voici quelques livres reçus et qui ont retenu notre intérêt.

- Montréal, par ponts et traverses, textes de Pierre Wilson et Annick Poissant, Éditions Nota Bene, 1999.

Produite par le Musée de Pointe à Callières, cette publication fait état de l’histoire des ponts et traverses qui relient l’Île de Montréal à ses voisines.

- Art décoratif et vestimentaire des Amérindiens du Québec, XVIe et XVIIe siècles, Michel Noël, Leméac, 1979.

L’auteur scrute à la loupe les origines des Amérindiens, leurs pratiques et leur savoir-faire, au niveau des vêtements et parures en art décoratif.

- Dom Bellot et l’architecture religieuse au Québec, Nicole Planchard, Les Presses de l’U. Laval, 1978.

Dom Bellot, voilà un religieux et architecte qui a marqué notre architecture au fil des années.

- Les Lériget, Meurgey de Tupigny, 1964.

Monsieur de Tupigny nous trace une histoire très fouillée des Lériget qui ont, entre autres, donné souche aux Lériger de La Plante, qui faisaient partie des premiers colons de La Prairie.

3. Recension

Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, les Anciens, abbé J.-B.-A. Allaire, Montréal, Imprimerie de l’école catholique des Sourds-Muets, 1910.

Si on veut un portrait des prêtres qui ont constitué notre clergé depuis Jacques Cartier, l’abbé Allaire est sans doute notre expert. Ses notices biographiques sont courtes et bien rédigées.

Son œuvre comporte plusieurs volumes, les Anciens, les Contemporains et de nombreux fascicules et suppléments.

Dans son livre les Anciens, l’auteur nous dresse des notices biographiques réparties sur 548 pages, ce qui donne quelques milliers de prêtres recensés.

Fait intéressant, on y retrouve des éléments biographiques sur les curés de La Prairie au début de la colonie, entre autres l’abbé Louis-François de La Faye, l’abbé Jean Frémont, le père Claude Chauchetière, etc.

Ceux qui parcourent les registres de La Prairie, au début de la colonie, ont sûrement rencontré les noms de plusieurs prêtres de l’époque et ce volume leur permettra d’en savoir davantage à leur sujet.

4. Appel à tous

– Nous apprécierions beaucoup l’aide de bénévoles, au niveau de la bibliothèque, car il y a encore beaucoup de travail à faire et la tâche est de plus en plus lourde.

– Si des membres avaient le goût de faire des recensions de livres de la bibliothèque, nous en serions fort heureux.

– Les dons sont toujours appréciés, que ce soit de l’argent, des livres ou certains objets anciens, etc.

Nous espérons que l’an 2000 sera fructueux sur tous les plans pour notre bibliothèque, et les suggestions des membres et chercheurs seront toujours reçues avec intérêt.

Mercredi le 16 février à 20 h

François Grondin, archéologue

Sujet : Bilan des fouilles archéologiques des deux dernières années.

Subvention

La Ville de La Prairie a accordé dernièrement à la SHLM une contribution financière au montant de 25 000 $. Cette somme servira prioritairement à défrayer le salaire d’un secrétaire-coordonnateur, qui sera également responsable de l'accueil des visiteurs. Cette personne assurera une présence permanente 3 jours/semaine les mardis, mercredis et jeudis.

La Fondation

La Fondation de la Société historique de La Prairie est relancée de nouveau. Mardi, le 25 janvier, les membres présents ont élu le nouveau Conseil, ce sont M. Jean-Eudes Gagnon, président, M. Alfred Martin, vice-président, Maître François Bourdon, secrétaire, Mme Sylvie Lussier, trésorière et les administrateurs suivants : MM. Claude Taillefer, Jean-Guy Guérard, Claude Aubry, Michel Sainte-Marie, Denis Sénécal et Charles Beaudry. Des activités intéressantes seront organisées dont un bouillon maillé, un souper aux homards et un souper moules et frites.

Brunch annuel

À tous les intéressés, veuillez prendre note que le brunch annuel de la Société historique de La Prairie aura lieu le 7 mai 2000 au restaurant « Au Vieux Fort ». Plus de détails dans les prochains numéros…

Concepteur-graphiste

Le 13 décembre 1999 Mona Godbout entrait en fonction à la SHLM au poste de concepteur-graphiste. Ses talents artistiques sont utilisés pour le projet « Dialogue avec l’histoire », l’exposition et différents événements à venir.

Au jour le jour, janvier 2000

La société, dans la Nouvelle-France du 18e siècle, reste fidèle à l'Église. La population par contre est peu instruite de sa religion. Les curés disposent du peu de temps alloué dans le sermon du dimanche. Démunis devant les catastrophes naturelles, les colons ne voient d'autres secours que ceux venus du Ciel. Lorsqu'en 1743 les fermiers de La Prairie présentent une requête à l'intendant Hocquart, ils le supplient d'user de son pouvoir pour obtenir du grand-vicaire la solution à leurs problèmes. Puisque les chenilles, venues du ciel, ont envahi leurs champs et ravagé leurs récoltes, il faudrait que leur curé soit investi du pouvoir de conjurer ce désastre naturel.

Lorsqu'il s'agit de se conformer aux règles de la morale catholique, l’agir est tout différent. On pourrait dire que « l'occasion fait le larron »; plusieurs résidents de La Prairie agissant surtout dans le sens de leurs intérêts.

Le village était depuis sa fondation un carrefour des routes et lieu de passage de nombreux étrangers. Ces voyageurs, commerçants, militaires venus principalement de Montréal devaient obligatoirement passer par La Prairie pour continuer par voie terrestre leur voyage vers la rivière Richelieu. Ils demandent hospitalité dans les auberges, se rassemblent dans les cabarets et se rendent à destination grâce aux charretiers qui les y conduisent. Un grand nombre de paroissiens ont à côtoyer ces étrangers et leur offrent les services requis. Ces rencontres suscitent la formation d'une mentalité nouvelle où la morale catholique a peu à voir. Pendant que les fermiers continuent à mettre leurs terres en valeur, les villageois profitent d'activités fort lucratives.

L'historien Louis Lavallée, auteur de La Prairie en Nouvelle-France, se base sur une lettre du Père Tellier, jésuite, pour apprécier l'état moral des paroissiens de La Prairie. Cette lettre, adressée à ses supérieurs de France en 1844, peut servir sans anachronisme, selon Lavallée, à décrire une situation qui a duré plus d'un siècle. Le Jésuite revenu à La Prairie en 1842, écrit :

Toute paroisse populeuse et centrale, où se trouve un peuple léger et fou du plaisir, un peuple commerçant et chicaneur, un peuple ignorant et routinier, un peuple voyageur et buveur (…) a besoin d'être renouvelée de temps en temps. Or avant l'établissement des chemins de fer et des bateaux à vapeur, les charretiers et les bateliers formaient la moitié du village, et les auberges pullulaient sur tous les points de la paroisse. Une grande partie des jeunes gens se louaient aux agents des différentes compagnies qui exploitaient les pelleteries et voyageaient plusieurs années au milieu des sauvages (…). Or il est de notoriété publique dans le pays que la vie ordinaire de ces sortes de voyageurs est une vie d'affreux blasphèmes, d'ivrognerie continuelle, d'immoralité complète. Et c'était là l'importation la plus certaine dont ces nombreux voyageurs dotaient leur patrie (…). Un pareil ensemble de circonstances avait fait de Laprairie une paroisse mal famée dans les environs. Vols, fraudes, usures, procès, blasphèmes, ivrogneries, fêtes, orgies, batteries, dérèglements et scandales de tous genres, tels étaient les excès qui forçaient les curés du voisinage à dire à leurs prônes : « Mes frères, gardez-vous bien d’aller tel jour à Laprairie… Mes frères, tenez vos enfants lon des scandales qui désolent certaines paroissent, etc., etc. » (…) Je suis porté à croire qu’eu égard au peu d’instruction religieuse de la masse du peuple, il y a peut-être trop de dévotions : car ces bonnes gens apprécient mal ce qu’ils entendent, confondent, défigurent bien des choses par leurs pratiques ridicules ou superstitieuses (…). Le peuple est ou peu instruit ou tout à fait ignorant; plein de foi et souvent de crédulité. Il croit devoir prendre toute espèce de dévotions pour l’âme comme toute espèce de médecine pour le corps; tâter de tous les confesseurs comme de tous les docteurs ou médecins; et ne manquer ni aucune indulgence ni aucune communion. S’il y a quelque part de feu sans lumière, c’est ici assurément; mais après tout c’est un moindre mal que la lumière sans chaleur. (Page 111)

L’abbé J. B. Boucher, curé à La Prairie de 1792 à 1839, fut un témoin privilégié de la pratique religieuse dans sa paroisse. Il a entretenu une correspondance régulière avec son évêque. Des bénévoles transcrivent et classent actuellement ces documents de première main. Ceux-ci permettraient, on le suppose, de poser un jugement plus nuancé sur l’état de la paroisse.

Certaines statistiques tirées de l’almanach MacKay Lovell apprennent qu’à La Prairie, à cette époque, on fabriquait bière et eau-de-vie. À proximité du fleuve, rue St-Ignace, John Dunn tient une brasserie et le village compte 3 distilleries. Auberges et cabarets sont fort nombreux.

L’histoire, dans sa réalité, vient modifier une connaissance d’un certain passé idyllique dans lequel presque tous nos ancêtres étaient classés catholiques modèles. La présente étude, forcément très limitée, dévoile à cet égard des comportements surprenants…

Si je vous parlais du docteur Thomas Brisson, plusieurs d'entre vous, lecteurs, se souviendraient de cet homme, qui fut une des figures de l'histoire régionale et l'un des plus sincères philanthropes que j'aie connu. Aujourd'hui âgé de soixante-dix-huit ans, retiré chez les Religieuses de la Providence, à Laprairie, qui l'entourent des prévenances dont elles ont seules le secret, le vénérable vieillard jouit de toutes les douceurs de la verte vieillesse. Il est encore d'une activité débordante, ses souvenirs sont si nombreux qu'il lui faudrait une vie aussi longue que la sienne pour se remémorer et jouir pleinement de leur évocation. Permettez-moi de dire ici, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, qu'il fut le véritable fondateur de cette petite ville de Laprairie. Son nom est dans tous les documents publics. Fondateur d'un journal de colonisation, représentant du Canada en France, médecin-major, décoré par la reine Victoria, etc., il fut l'un des hommes les plus actifs de son temps. Médecin des pauvres, homme au grand cœur, intellectuel, fin, délicat; esprit très vaste que recherchaient les rares initiés aux Lettres et sciences, il a marqué son passage d'un sillon d'où est sortie une floraison d'œuvres qui portent aujourd'hui des fruits abondants.

Mon vieil ami me permettra de puiser dans ses souvenirs, une histoire savoureuse et combien vivante qu'il racontait jadis.

À l'automne de l'année 1917 plusieurs jeunes gens dont j'étais se réunissaient le soir venu chez le docteur Brisson qui habitait alors, en face du presbytère, une maison de pierre qui était sienne. Bibliothèque très fournie, hospitalité chaude, accueillante et tout un monde de choses anciennes saluaient la jeunesse avide de savoir et surtout de se récréer car le bon docteur savait nous charmer de ses bonnes histoires… vécues.

Les jours de vent, et Dieu sait comment il souffle à Laprairie à l'automne, alors que la vague bat sans relâche la muraille de béton qui borde la ville à l'ouest, nous flânions sur le « Carré des Sœurs » comme des âmes en peine.

À l'heure du bruissement des ombres qui se tassaient dans le grand ciel où le vent les chassait, il semblait qu'un vaisseau de pirates, toutes voiles déployées, s'avançât vers nous. Ses formes vaporeuses s'estompaient à travers les nues tourmentées, puis le navire à la voilure changeante nous apparaissait nettement dans la distance. Alors, tout sombrait dans le gouffre imaginaire que créaient nos pensées.

Quand la teinte des vagues s'assombrissait après le froid coucher de soleil plein d'angoisses, le cœur plein du remord de notre existence oisive, (ce que d'autres appellent de la neurasthénie) nous traînions nos pas sur la bande sale des trottoirs, à l'aventure, sous la nuit qui descendait des nues.

Lorsque l’Angélus avait égrené son habituel rappel à la prière et que déjà les vieillards réintégraient à pas traînants le domicile qu'il savait hospitalier, les jeunes gens formaient bande aux environs de la place du marché. À quoi bon retourner chaque soir au restaurant ami où un instrument nasillard entremêlait sans cesse la cadence langoureuse des « Contes d'Hoffmann » et les notes précipitées des « Patineurs » de Waldteufel? Pourquoi nous attabler encore devant le verre d'eau gazeuse qui pétille; pourquoi nous plonger derechef dans une atmosphère chaude, sous les lustres discrets qui s'entourent d'un halo de fumée? Alors nous partions sous les feuilles qui tourbillonnaient détachées des grands peupliers lombards vers le domaine du Dr Brisson.

L'un de nous laissait tomber lourdement le heurtoir de bronze sur la porte qui s'ouvrait aussitôt :

– Entrez, mes amis!

Un lustre s'allumait et groupés autour du docteur, nous attendions.

***

L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quarante ans. J'étais jeune médecin, frais émoulu de l'Université. Les connaissances médicales n'étaient pas aussi compliquées qu'aujourd'hui mais je vous prie de croire que le patient y trouvait son compte. Je m'établissais à Laprairie et j'avais comme rayon d'activité toutes les paroisses des alentours. Les maladies du temps se limitaient à peu de choses du moins dans l'esprit des habitants : la picote qui existait à l'état endémique; les fièvres noires que personne ne connaissait et dont était gratifié quiconque mourait sans cause connue; quelques ténias à extirper et qui ne voulaient pas déloger malgré la graine de citrouille administrée copieusement; des « pomoniques » qui crachaient le sang et qui partaient avec les premières feuilles; des gens qui se « crevaient » à essoucher; quelques coups de hache sur les orteils, traités avec du tabac et des couennes de lard; beaucoup de personnes « ruinées », d'autres avec l'estomac « défoncé », etc.

Or, cette première année de pratique fut marquée d'un incident très curieux. En août ou en juillet, je ne sais plus bien, pendant trois jours la pluie était tombée sans interruption, saturant tout. La chaleur torride qu'il faisait avait rendu l'atmosphère irrespirable, la brume suintante pénétrait nos habits, mettait partout un rideau de blancheur humide. Des heures avant la tombée du jour des demi-ténèbres apparaissaient, prélude troublant de la nuit qui s'étendait opaque sur toutes choses. L'air était chargé d'électricité.

Je m'étais couché vers onze heures après une dure journée où j'avais dû « lancer deux panaris », arracher plusieurs dents, ausculter quelques cardiaques. Les nuits chaudes sont propices aux cauchemars, je devais en faire un tout éveillé. À peine endormi, on frappe à coups redoublés à ma porte.

– Docteur, docteur! Je me lève en hâte.

– Qui est-ce?

– Jean-Baptiste Pinsonnault, de la P'tite-Côte!

La P'tite-Côte, ce n'est pas à la porte, cinq ou six milles dans des chemins de terre détrempée.

– Entre Jean-Baptiste.

– C'est pressé docteur, c'est pour ma femme. Ma voiture est à la porte.

En effet, dans la rue qui était devenue un cloaque, la charrette de Pinsonnault était enfoncée presque jusqu'à l'essieu.

Un médecin doit toujours être prêt à partir. Je pris ma trousse et suivis mon client. Il pouvait être minuit, tout dormait. Seules les ténèbres bruissaient. La pluie continuait de tomber fine, sans accalmie et la brume dense mettait des auréoles aux choses que la lanterne éclairait. Nous marchâmes longtemps sans rien dire nous fiant à l'instinct du cheval qui arrachait ses sabots de la boue, avec une régularité déconcertante. Malgré les heurts, le sommeil me gagnait d'autant plus que je respectais le mutisme de mon compagnon qui sans doute pensait au futur héritier que son épouse lui donnerait. Nous nous engagions dans la « Montée des bouleaux » comme dans la gueule d'un four, il pouvait être deux heures du matin. Décidément je dormais quand tout à coup mon habitant lança :

– Docteur, le yâble (diable)!

Je me frotte les yeux et me réveille tout à fait quand je vois le cheval mâté et prêt à renverser la voiture. En face de nous une boule de feu immobile. Le premier instant de stupeur passé mon habitant opte pour le retour sur nos pas.

– C'est un loup-garou, docteur! On est mieux de revirer!

J'avais le malheur de ne pas croire à ces bêtes-là. Je débarque.

– Prenez garde monsieur Brisson, allez-y pas.

Cependant je me dirigeai vers la « boule de feu » qui brillait maintenant avec moins d'éclat. Quand je fus rendu à l'endroit du mystère j'appelai Pinsonnault.

Ce n'était qu'un pauvre bœuf qui en broutant s'était pris la tête entre deux perches de la clôture, par cette nuit chaude et saturée d'humidité ses yeux étaient devenus phosphorescents.

– Eh! Bien, mon Pinsonnault, ce n'est pas le diable!

– Embarquons, docteur. C'est l'bœuf d'Arsène Favreau. S'il les soignait ses « alimaux » y mangeraient pas les « levées de Jossets ».

Nous continuâmes sous le temps qui « brumassait ».

Oh! Mes amis, si nous avions rebroussé chemin Pinsonnault n'aurait pas manqué de dire que nous nous étions trouvés face à face avec le diable ou bien avec le « grand cadet » qui courait le loup-garou. Ainsi serait née la légende que l'on raconte le soir au coin du feu.

***

Au dehors le vent s'était fait plus violent, il hurlait sa plainte dans les gouttières. Les dernières feuilles s'envolaient pressées par la tempête qui déferlait sur la ville presque endormie. Chacun de nous, sous la rafale reprit le chemin de la maison paternelle.

Aujourd'hui, je songe à ce que fut notre jeunesse. Nous aimions à fréquenter les têtes grises, les vieux cœurs généreux.

Depuis ces veillées silencieuses à écouter le vieux docteur, les années ont érigé à demi la muraille qui nous sépare du passé. Les douces émotions sont mortes à jamais, plus rien ne subsiste de nos bonheurs. Le docteur cependant résiste au temps qui l'use, son cœur est resté jeune, presque aussi jeune que les nôtres.

Emmanuel Desrosiers, La Prairie, 1931.

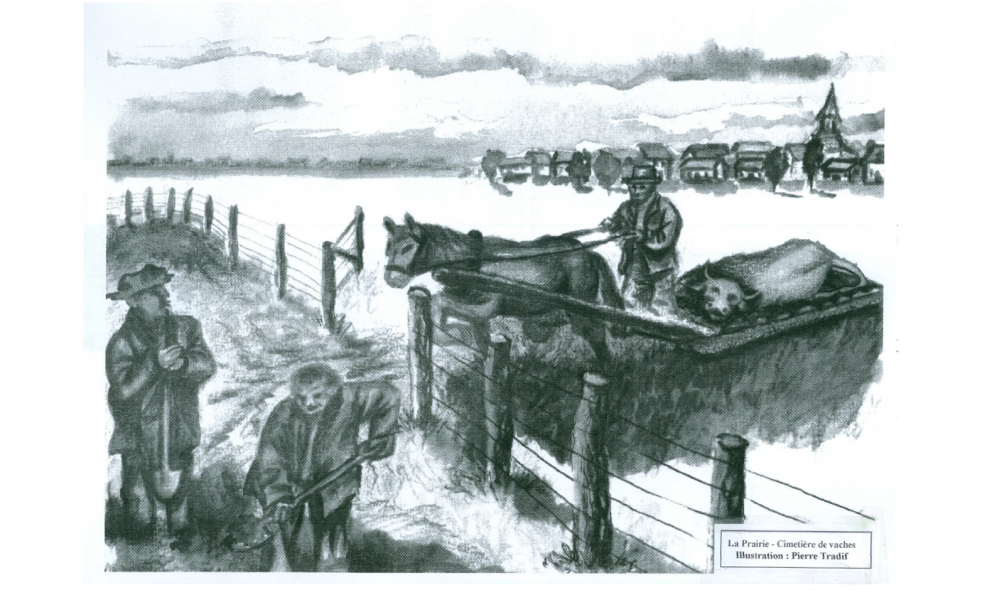

Nous tenons d’une nonagénaire, qui a vécu toute sa vie à La Prairie, un fait bien particulier : l’existence d’un cimetière des vaches. Une partie importante de la Commune touchait encore les limites sud-ouest du village pendant les premières décennies du 20e siècle et limitait les terres concédées en direction de la Côte Sainte-Catherine. Ce grand pacage recevait les vaches des alentours.

Les troupeaux y étaient conduits après le « train » du matin et leurs propriétaires retournaient les chercher en fin d’après-midi. Or, à l’occasion, des vaches malades mouraient dans la Commune et il fallait disposer des cadavres. Les fermiers les transportaient sur un stone-boat* tiré par le cheval. L’animal mort était abandonné dans la Commune d’en haut et on laissait la nature accomplir son œuvre. Ces corps en putréfaction, laissés à l’air libre, contrevenaient à toutes les lois de l’hygiène publique.

Conscients de leurs responsabilités, les autorités municipales imposent un règlement qui oblige les propriétaires à enterrer les cadavres. Mais, où peut-on les disposer? Les syndics de la Commune proposent de délimiter un enclos dans la Commune d’en haut, près des boisés situés en direction opposée du village.

Obligation est faite aux propriétaires d’y creuser un trou d’une profondeur raisonnable, afin d’enterrer les cadavres. L’enclos de forme triangulaire, clôturé, est muni d’une large barrière que chacun se doit de tenir solidement fermée. Situé à peu de distance du chemin de Salaberry qui traversait la Commune du sud au fleuve, le cimetière offrait le spectacle de monticules qui s’affaissaient avec les années.

À peu de distance, une carrière désaffectée était devenue un étang où, à l’automne, les outardes se reposaient en migration vers le sud. Les chasseurs profitaient largement de ce gibier facile d’accès. À cet endroit, le sous-sol était formé de pierre propice à la construction. À peu de distance, direction sud-est, le schiste abondant, matériau friable et facilement modelable avait déjà attiré les briqueteries construites en 1888.

* stone-boat : traîneau plat fait de tronc d’arbres auquel on attelait un cheval. On s’en servait sur la ferme surtout pour ramasser les pierres dans l’espace cultivé.

Mercredi le 19 janvier à 20h

Linda Gray, Ph. D. (histoire)

Sujet : La Prairie, carrefour 1667-1720