Au jour le jour, mars 2001

Au cours de recherches sur mes ancêtres, selon les livres Denissen et Tanguay, j’ai remarqué une certaine confusion concernant les mariages entre la population indienne et les Canadiens français. Lorsqu’une personne d’origine autochtone se mariait selon les rites catholiques, celle-ci était baptisée peu de temps avant le mariage. Le nom donné lors du baptême était enregistré dans les registres officiels de l’église catholique. Ainsi, lorsqu’une personne épousait un(e) autochtone, celle-ci était acceptée au sein de la communauté canadienne française. Cependant, son nom autochtone ne figurait d’aucune façon dans les registres.

Denissen prétend qu’il n’y a pas eu autant de mariages mixtes que plusieurs chercheurs ont prétendu. Selon moi, Denissen fonde ses dires selon Tanguay qui ne rapporte pas le lien entre les enfants nés de parents dont l’un des deux est d’origine indienne. Selon la coutume de la tribu Miami, les enfants nés de mariages mixtes étaient des membres à part entière de la tribu de leur mère, peu importe de quelle tribu celle-ci faisait partie.

Parmi un grand nombre de mariages entre blancs et amérindiens, j’ai quelques fois trouvé des registres de baptêmes d’enfants dont la mère est mentionnée sinon comme une «sauvagesse». Cette dernière citation indique de façon précise que le mariage avait lieu selon les rites et les usages de la tribu en vogue à l’époque.

Les Miamis ont à une certaine époque revendiqué le territoire de l’état de l’Indiana, une partie des territoires de l’Ohio, du Michigan et de l’Illinois. Le bas Canada est cité dans les recensements des États-Unis du 19e siècle, comme un lieu de naissance de plusieurs membres des tribus.

Après que les Indiens furent forcés de signer plusieurs traités par les États-Unis nouvellement formés, la tribu fut dépouillée de ses terres et expulsée en 1846. Ceux-ci furent embarqués dans des péniches, à la pointe du fusil. Ceux qui tentaient de s’échapper étaient tués sur le champs. La tribu fut envoyée sur une réserve dans le territoire du Kansas longeant le Missouri. Aux alentours de 1873, la tribu Miami et d’autres tribus furent de nouveau déportées sur un territoire devenu plus tard l’Oklahoma, où sont situés aujourd’hui les quartiers généraux de la tribu Miami.

Parmi les noms de familles des membres des tribus du Kansas et de l’Oklahoma, nous retrouvons les noms suivants : Roubedoux (Robidou), Geboe (Gibeau), Minnie (Mini), Richardville (Drouet de Richardvill), Dagenais/Degeny (Dagenette), Lafalya/Lafalier (La Farrier, il n’y a pas de son ‘r’ dans la langue Miami), Lafontain (La Fountain) et bien d’autres.

Bien que les noms français chez les Miamis proviennent des registres tribaux, on les retrouve également chez Denissen et Tanguay, ce qui, non seulement confirme les liens entre Canadiens-Français et Miamis, mais fournit des informations complémentaires sur la famille de l’épouse.

Dans ce bref article, je voudrais souligner le mariage de Pierre Roy et Wabankikwa aka «Marguerite», une femme (enfant naturel) de la tribu Miami. Ils se seraient mariés aux alentours de 1703 et auraient eu cinq enfants. Ce mariage apparaît dans les registres comme un mariage indien aussi valide que s’il avait été célébré dans une église aux yeux de Pierre Roy. L’histoire dit que Pierre Roy, né le 3 janvier 1676 (en 1677 selon Jetté), de Pierre et Catherine Ducharme, était établi à Détroit avec Cadillac de la Mothe. On retrouve chez les descendants de Wabankikwa et Pierre Roy plusieurs noms Miamis tels que : Baubin, Lacroix, Bowers, Minnie, Votrain, Geboe et bien d’autres.

Si vous croyez être lié à nation Miami à travers ses noms de famille, j’aimerais recevoir de vos nouvelles. Je possède un grand nombre de répertoires de documents et d’archives.

Par Sammye (Leonard) Darling, généalogiste reconnue de la tribu Miami

Depuis quelques années, la recherche historique a été grandement facilitée par l’apparition du cédérom (CD-ROM). Grâce à cette technologie, le chercheur a maintenant accès à des dizaines de milliers de pages d’informations sauvegardées sur ces disques de plastique. Ainsi, pour un coût raisonnable (souvent entre 50$ et 100$ par cédérom), il est possible d’acquérir l’équivalent d’une petite bibliothèque.

Il y a plus encore : le CD permet l’impression ainsi que le transfert d’images et de textes vers des logiciels d’édition, ou encore l’envoi de ces données via internet.

Nous vous présentons ici quelques-uns de ces outils nouveau genre.

Les rapports des Archives nationales du Québec (1920-1975)

Ce cédérom donne accès aux textes qui ont été publiés dans le Rapport de l’archiviste de la province de Québec (1920-1960) et dans le Rapport des Archives du Québec (1961-1975).

Plus de 20 000 pages, 10 000 références, 53 tomes, index des termes, respect de la pagination des livres et nombreuses cartes et images de l’époque.

Le cédérom permet d’effectuer des recherches dans l’ensemble des 48 volumes du Rapport de l’archiviste de la province de Québec. – 142 mégaoctets

Dictionnaire biographique du Canada Volumes I-XIV

Ce cédérom vient d’être distribué gratuitement dans 13 000 bibliothèques publiques à travers le Canada : écoles secondaires, cégeps, universités et bibliothèques municipales. Il regroupe toute l'’information des 14 volumes du Dictionnaire biographique du Canada soit 8 000 articles et 700 photographies de personnages illustres de notre histoire. Bientôt en vente auprès de la population. – 217 mégaoctets

Canadisk’95

Peu connu et peu répandu, ce cédérom regroupe près de 2 400 illustrations sur l’histoire du Canada. Difficile d’utilisation parce qu’il ne contient ni index ni outil de recherche, il faut, pour l’utiliser adéquatement, posséder une copie du catalogue de son contenu. Les images y sont classées selon quatre catégories (culture, événements, personnages, endroits) et six périodes historiques arbitraires : pré 1760, 1760-1814, 1815-1862, 1867-1900, 1901-1938 et de 1939 à aujourd’hui. – 442 mégaoctets

Puisque le nouveau premier ministre du Québec a remis l’idée d’indépendance à l’ordre du jour, j’ai pensé qu’il serait bon de se pencher sur les écrits d’un des chefs patriotes de 1838 : Robert Nelson, le frère du héros de Saint-Denis. Contrairement à Wolfred Nelson, Robert n’a pas participé aux combats de 1837. Il fut quand même arrêté pour sa sédition le 24 novembre 1836 et relâché le lendemain. Nelson en profite alors pour se réfugier aux États-Unis avec sa famille où il participe à la fondation de la société secrète des Frères Chasseurs au mois de février 1838. Avec d’autres patriotes, il prépare une invasion du Bas-Canada. Comme préliminaire à cette invasion, Nelson avec quelques centaines de patriotes traverse la frontière américaine pour se rendre à Caldwell’s Manor près de Noyan où il proclame l’indépendance du Bas-Canada à la fin du mois de février.

Contrairement à 1837 où les militaires anglais avaient pris l’initiative des combats, Nelson et les Frères Chasseurs veulent pour 1838 une action concertée des patriotes de la région de Montréal, incluant celle du Richelieu. Malgré une meilleure préparation que l’année précédente, la tentative d’invasion se soldera par un échec à cause du manque d’argent et d’armement. De plus, les secours espérés tant de la part des Américains que des Français ne sont pas venus. Robert Nelson gardera un mauvais souvenir de cette époque. Il en voudra notamment à Louis-Joseph Papineau qui n’approuvait pas l’action militaire. De plus, la volonté d’abolir le régime seigneurial et les idées républicaines telles qu’énoncées dans la déclaration d’indépendance seront un sujet de désaccord entre Papineau et Nelson.

La Rive-Sud, de Longueuil jusqu’à Beauharnois, fut témoin de nombreux faits d’armes à l’automne de 1838. La Prairie est citée à quelques occasions dans la correspondance de Robert Nelson.

Dans sa recherche désespérée de financement, Nelson croit avoir trouvé un «bon filon» à LA Prairie. Dans sa lettre écrite à Plattsburgh le 31 janvier 1838, il dit :

«[…] Des informations qu’on nous a envoyées affirment qu’il y a 16 000$ à la Fabrique de la Prairie, somme dont Lartigue a déjà tenté un jour de s’emparer sans succès. Les marguillers, etc., désirent nous donner cette somme.

Les Canadiens sont tellement excités, qu’ils combattraient au couteau si seulement ils avaient un chef.» (Allusion à Papineau qui refuse l’action militaire).

Comme on peut le constater, il y avait à La Prairie des partisans de l’action armée. Profitant de l’absence d’une bonne partie des troupes anglaises parties pour contenir le soulèvement dans le Haut-Canada, Nelson en profite pour entrer au Bas-Canada à la fin de février 1838. Dans une lettre écrite quelques jours auparavant, il discute de stratégie.

«(…) Nos forces sont abondantes pour notre dessein et s’il vous est possible de coopérer, notre succès sera aisément atteint. Je vous aviserai de vous mettre en route avec toute la promptitude possible pour les Trois-Rivières ; si vous aviez assez d’hommes, nous pourrions vous y joindre par des rapides mouvements, après nous être assurés de Montréal. Si vos forces sont insuffisantes pour la première route, dirigez-vous alors sur Saint-Hyacinthe et de là sur Sorel, où vous pouvez prendre vos quartiers, jusqu’à ce que vous vous receviez des instructions. Si vos forces sont encore moindres qu’on ne le suppose, portez-vous avec tout ce que vous pourrez rassembler à la Baie Missisquoi, à Saint-Jean et à la Prairie ; et recueillez tout ce que vous pourrez d’armes à feu.»

Pierre Falardeau, 15 février 1839

Les événements reliés aux Patriotes se partagent entre deux insurrections : la première, celle de 1837, s’articule autour de changements politiques majeurs réclamés dans les 92 résolutions. Elle fera 500 prisonniers à la nouvelle prison de Montréal (au Pied-du-Courant), dont plusieurs ne sont même pas des patriotes. Pour se gagner la sympathie des francophones, Durham videra la prison et exilera aux Bermudes huit chefs qui avaient reconnu leur culpabilité.

La seconde insurrection, celle de 1838, est l’œuvre d’une organisation secrète, les Frères Chasseurs, qui du territoire américain espèrent traverser la frontière pour renverser le gouvernement anglais et établir la République du Bas-Canada. Cette organisation clandestine recrute ses membres, de gré ou de force dans plusieurs états américains ainsi que dans des villages au sud de Montréal dont La Prairie, Saint-Constant et Beauharnois. Mal organisé et souvent dirigé par des chefs incompétents, le coup d’état sera écrasé à la bataille d’Odelltown. Cette fois, la répression de Colborne et de ses volontaires armés sera beaucoup plus féroce et les arrestations atteindront plus de 800 personnes.

«Ces prisonniers, en majorité des cultivateurs illettrés, souvent dénoncés par un voisin qui leur en voulait depuis longtemps, venaient des campagnes éloignées ; ils arrivaient à Montréal escortés de volontaires ou d’Habits rouges, et devaient passer à travers une cohorte de rapaces et de malfaisants qui leur lançaient de la boue, des grignons et des pierres. […] Tous ces «traîtres» n’étaient pourtant pas des criminels ; une fois enfermés, on les traita cependant comme tels, d’abord sans leur octroyer aucun droit de communication avec l’extérieur, en leur fournissant une pitance quotidienne minimale, composée, pour l’essentiel, d’eau et de pain, celui-ci chichement rogné par des boulangers soucieux d’économie.»Aubin, Georges. Au Pied-du-Courant. Lettres des prisonniers politiques de 1837-1839. Édition Agone, Montréal, 2000, page 10.

Le vaste plan de conquête de Montréal, de Trois-Rivières puis finalement de Québec ne marchera pas, faute de ressources. À part la déclaration d’indépendance, l’hiver de 1838 n’est pas favorable à Nelson. Il faudra attendre l’automne pour les actions d’envergure.

Après sa défaite du 9 novembre 1838 à Odeltown, Robert Nelson se réfugie aux États-Unis. Par la suite, on retrouvera dans sa correspondance des commentaires sur les événements qui se sont produits lors du fatidique automne. Le nom de La Prairie est à nouveau cité. Dans une longue lettre de la fin novembre, il parle de l’échec des patriotes qui voulaient «s’emparer des bateaux à vapeur entre Montréal et La Prairie, afin d’empêcher l’envoie de secours dans la vallée du Richelieu, (…).»

Dans un article écrit pour la Gazette de Mackenzie (le chef des insurgés du Haut-Canada), Nelson témoigne de la répression qui suit le soulèvement et dénonce les nombreux actes de pillages, de meurtres, de vols et de viols commis par les vainqueurs et les partisans des forces royalistes. Plusieurs personnes en profitent aussi pour régler de vieux comptes, les circonstances exceptionnelles donnant souvent l’immunité aux amis du pouvoir colonial.

«Un certain M. McDonald, autrefois domicilié à la Prairie, avait une dent contre son voisin, M. Laplante, un petit commerçant. La Plante était un Canadien (signifiant à cette époque un francophone), très probablement un radical, donc sans aucun doute un homme mauvais. Comme il devenait de plus en plus ennuyeux d’envoyer continuellement ceux dont nous voulons nous débarasser en prison, la façon la plus simple et la plus rapide de se débarasser de M. Laplante était de le tuer d’un coup de fusil. Par conséquent, McDonald et quelques jeunes compagnons ont tracé une marque à la craie sur la dernière planche de la porte du jardin de Laplante et se plaçant de l’autre côté de la rue, ont tiré sur la porte. Comme il fallait s’y attendre, La Plante est allé dans son jardin pour savoir pourquoi ont avait tiré. Pendant qu’il s’approchait de la porte, il avait été criblé de balles et en est mort.»

Les coupables seront disculpés, le coroner concluent à un accident car M. Laplante s’était «mis à portée de quelques fusils que des personnes essayaient alors en tirant sur une marque depuis l’autre côté de la rue !» Le coroner n’a pas trouvé curieux qu’on tire en plein milieu d’un village populeux en direction d’une propriété privée !

Même si La Prairie n’a pas été le théâtre d’affrontements comme à Odelltown ou Napierville, on peut dire que plusieurs personnes d’ici ont été les acteurs ou les victimes des tristes événements de 1838. Quant au docteur Robert Nelson, il terminera ses jours aux États-Unis. Il meurt à New-York le 1er mars 1873 à l’âge de 79 ans.

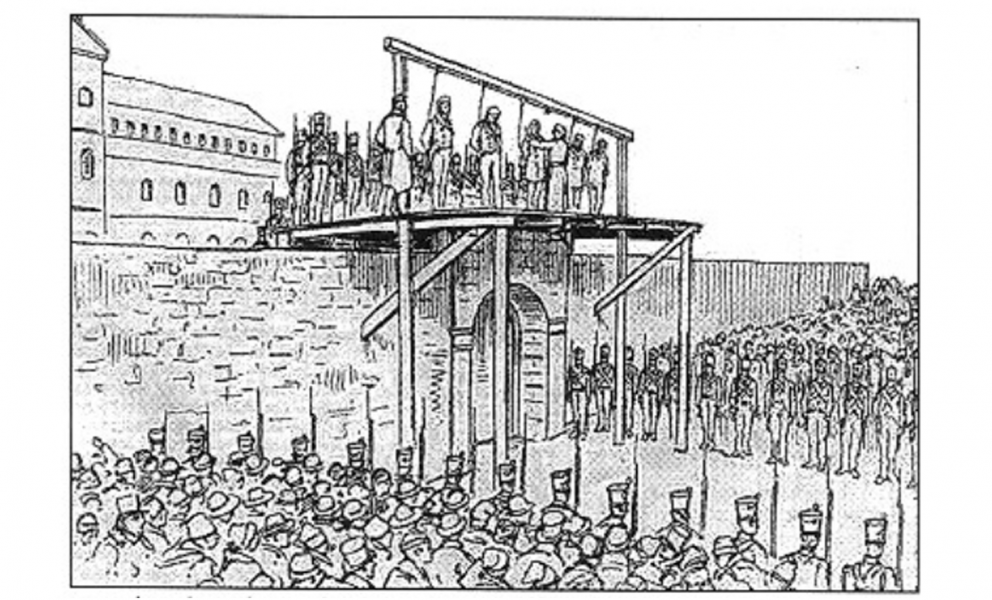

Dans une suite de procès expéditifs devant la cour martiale, cent prisonniers seront condamnés à mort. Douze monteront sur l’échafaud dont cinq le 15 février 1839. Cinquante-huit autres verront leur sentence commuée en exil en Australie alors que la plupart des autres finiront par être relâchés.

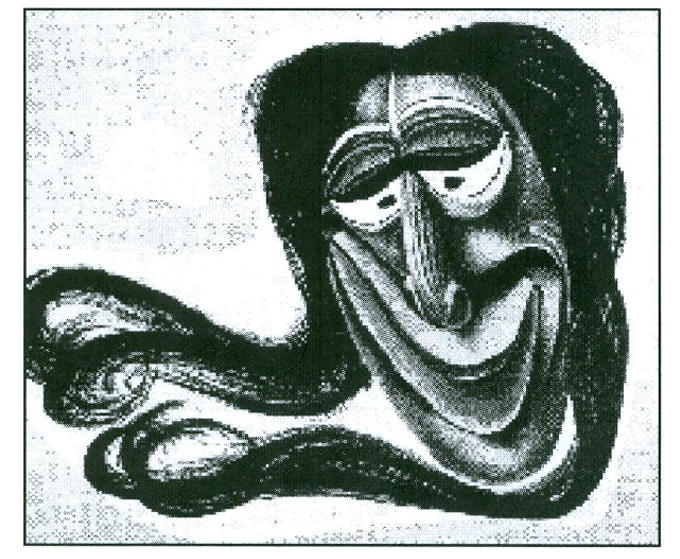

Fort bien documenté et fidèle au contexte historique, le film de Pierre Falardeau raconte la nuit des cinq pendus du 15 février 1839. Centré sur le personnage de François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier [dont le portrait apparaît au début de ce texte], notaire âgé de 35 ans, marié et père de trois enfants, le scénario accorde une place importante à l’énigmatique Charles Hindenlang, cet officier d’origine suisse, mais né à Paris, qui déteste tout ce qui est anglais.

Toute l’action du film se déroule à l’Intérieur des murs de la prison et les images magnifiques illustrent parfaitement les conditions de détention de l’époque : cellules froides, pas de lit pour dormir, promiscuité et solidarité, aide appréciée des religieuses, techniques de communication avec les prisonniers des autres étages, trucs pour passer le temps et oublier un peu sa condition, etc.

Sur un fond de drame permanent, Falardeau a su mettre en équilibre les causes politiques des condamnations à mort [la haine de l’Anglais et le désir de liberté] et les profonds déchirements humains qui en résultent. Cela donne lieu à des scènes inoubliables entre de Lorimier (Luc Picard) et son épouse (Sylvie Drapeau). Chacun à leur façon, Hindenlang et de Lorimier y crient leurs regrets de devoir quitter ceux qu’ils aiment tout en portant toujours aussi haut leurs convictions politiques.

Mes seules réserves face à ce film se situent au niveau des dialogues : j’avais souvent l’impression que c’est Falardeau lui-même qui exprimait son propre discours politique à travers les prisonniers. De plus, je ne suis pas certain que de Lorimier ait pardonné aussi facilement à son délateur.

Enfin, il me semble que ces pendaisons étaient publiques afin de donner une leçon à la population : dans le film, les pendaisons ont lieu à l’intérieur des murs de la prison sous les regards du fabricant de cercueil et de sa petite fille censée retenir une leçon d’histoire politique [cette scène n’ajoute rien au film].

Dans l’ensemble, Falardeau nous propose un moment de cinéma exceptionnel.

À voir absolument !

Horizon Canada

Il s’agit du recueil intégral du périodique Horizon Canada (déjà paru) i.e. l’histoire sociale du Canada à travers 3 000 articles et 5 000 photographies. Ce cédérom est muni d’un index ainsi que d’un outil de recherche. – 460 mégaoctets

Histoire populaire du Québec – Des origines à 1960

Le cédérom Histoire populaire du Québec vous offre l’intégrale des quatre tomes de Jacques Lacoursière, déjà parus aux Éditions du Septentrion, ainsi que des fascicules thématiques de Nos Racines. Ce contenu textuel de plus de 2 000 pages est enrichi de cartes numériques et d’entrevues et commentaires d’historiens. L’information est indexée par thèmes, personnages, lieux et sites et on y a accès grâce à un logiciel de navigation interactif. – 580 mégaoctets

Cap-aux-Diamants

Recueil de tous les numéros réguliers et hors série (texte et illustrations) de la prestigieuse revue Cap-aux-Diamants depuis 1985 jusqu’à 1995 (il existe peut-être une version plus récente incluant les numéros parus après 1995). Fonctionne avec le logiciel de consultation de documents électroniques Casablanca : outils de recherche ainsi que de nombreux index. – 343 mégaoctets

René Lévesque : Images, textes et paroles

Ce cédérom contient plus de 200 pages de présentation regroupées dans 13 promenades thématiques incluant : 2 000 pages de textes écrits par René Lévesque, 700 photos et manuscrits, 60 minutes d’archives sonores, 30 minutes d’archives visuelles (animation vidéo), 1 000 notes biographiques contextuelles et 400 événements présents dans la chronologie. – 665 mégaoctets

La technologie de l’informatique évolue si rapidement qu’il serait maintenant possible de regrouper toute l’information contenue dans ces cédéroms sur un seul DVD (1 face, 1 couche).

Le lecteur aura compris que la liste qui précède est loin d’être exhaustive. Nous avons volontairement omis tous les cédéroms destinés à l’enregistrement de l’histoire ainsi que ceux qui, après examen, nous ont semblé sans intérêt (e.g. Le Canada en images produit par l’ONF). Vous êtes priés de nous faire part de l’existence de tout matériel susceptible d’élargir cette liste.

Bonne recherche !

Le 21 mars à 20h00 au local de la Société

Conférencier : Charles Beaudry, ethnologue

Sujet : Les richesses historiques et archéologiques de Blanc Sablon

Au jour le jour, février 2001

C’est ainsi que titrait un article du journal La Presse en février 1927. L’article écrit par Emmanuel Desrosiers relatait avec force détails un événement arrivé près d’un siècle auparavant. En plus d’y retrouver la plume colorée de M. Desrosiers, on entrevoit les mœurs de l’époque. Comme nous sommes actuellement en période de carnaval ou de Mardi-Gras, nous avons pensé vous présenter l’article dans sa forme originelle afin de ne pas perdre toute la saveur de la langue de Desrosiers. Joyeux Carnaval !

Charles Beaudry

«On était en février 1844. Le carnaval, comme toujours, était fêté à La Prairie de la Magdeleine. Comme il y avait de multiples auberges à cet endroit, les gens de Montréal s’y rendaient par le pont de glace ; les habitants des environs : Côte Saint-Lambert, Côte Sainte-Catherine s’y rendaient également. Là on trouvait la bonne chère et surtout l’étoffe du pays dont quelques-uns abusaient. Cependant, la fête ne dépassait pas minuit. Le lendemain, c’était les Cendres et de rigoureuses pénitences attendaient les fêtards.

C’est ainsi que M. Rousseau (le Blanc), M. Bazinet et M. Casimir Boyer, accompagnés des demoiselles Bouthillier, Bazinet et Rousseau, étaient venus fêter le Mardi-Gras à l’hôtel tenu par Marc Gagnon (aujourd’hui Delâge). Tous ces gens habitaient la Côte Saint-Lambert. On s’amusa ferme toute la veillée ; on dansa des gigues, des sets ; chacun y alla de sa chanson à répondre, de son histoire ou d’une aventure vécue jadis. La veillée se passait. Casimir Boyer sortit pour voir aux chevaux. Il rentra en disant que le temps se «chagrinait» et qu’il commençait à «poudrer». Bazinet se décida à «atteler», parce que, disait-il, il fallait retourner avant le mercredi des Cendres et se souciait peu de perdre le chemin. Boyer et Rousseau l’imitèrent.

Ils partirent donc, Casimir Boyer battant le chemin. En pénétrant dans le «Domaine», la «poudrerie» n’était pas très forte ; ce n’est que quand ils furent éloignés un peu qu’ils sentirent la tempête. La neige était soulevée en tourbillons aveuglants, elle était pénétrante et se collait sur les «robes de poil». De temps en temps Rousseau, qui venait en queue, appelait dans la tempête ses compagnons pour leur dire de garder le chemin. Mais bientôt voyant les proportions de l’ouragan il rebroussa chemin et revint vers le village. Il cria pour attirer l’attention des deux autres traîneaux mais, peine inutile, ni Bazinet ni Boyer l’entendirent.

La tempête avait redoublé d’intensité : des bancs de neige se formaient près des arêtes de glace et le froid était devenu plus vif ; les chevaux n’avançaient que lentement, fouettés par l’ouragan ; on ne voyait que de la neige. Les femmes étaient inquiètes et se blottissaient près des hommes. De leur côté, ceux-ci n’étaient guère plus rassurés.

Quand on s’aperçut qu’on s’était égarés on laissa les «guides sur le dos» des chevaux. Ceux-ci avançaient toujours, et pendant longtemps erraient et revenaient souvent aux mêmes endroits. Les deux traîneaux se suivaient de bien près, celui de Boyer en avant. Sur le matin, avant le lever du soleil, les chevaux refusèrent d’avancer.

On se consulta. Boyer soutenait qu’il fallait prendre telle direction tandis que Rousseau croyait le contraire. À la fin, les femmes opinant, on prit la direction que Rousseau croyait être la bonne. On fouetta les chevaux. Ceux-ci, sous la morsure du cuir, prirent un trot craintif, interrompu d’écarts et de sauts brusques.

La loi 170 votée par l’Assemblée nationale à la veille des Fêtes aura un impact important non seulement pour toute l’île de Montréal mais aussi pour la Rive-Sud. Ainsi, les municipalités de Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park, Saint-Hubert, Le Moyne et Saint-Bruno-de-Montarville se fusionneront avec l’actuelle ville de Longueuil. Le nom de Champlain a été suggéré afin de nommer cette nouvelle entité municipale. Finalement, il n’a pas été retenu et c’est mieux ainsi. En effet, bien que l’illustre fondateur soit venu explorer et cartographier la région de Montréal dès 1611, il n’a fait que passer le long de la Rive-Sud. À ce compte, une bonne partie du Nord-Est américain pourrait revendiquer l’appellation de Champlain. De plus, il existe déjà près de Batiscan une municipalité de Champlain dans le comté du même nom ; ce qui créerait une confusion bien inutile.

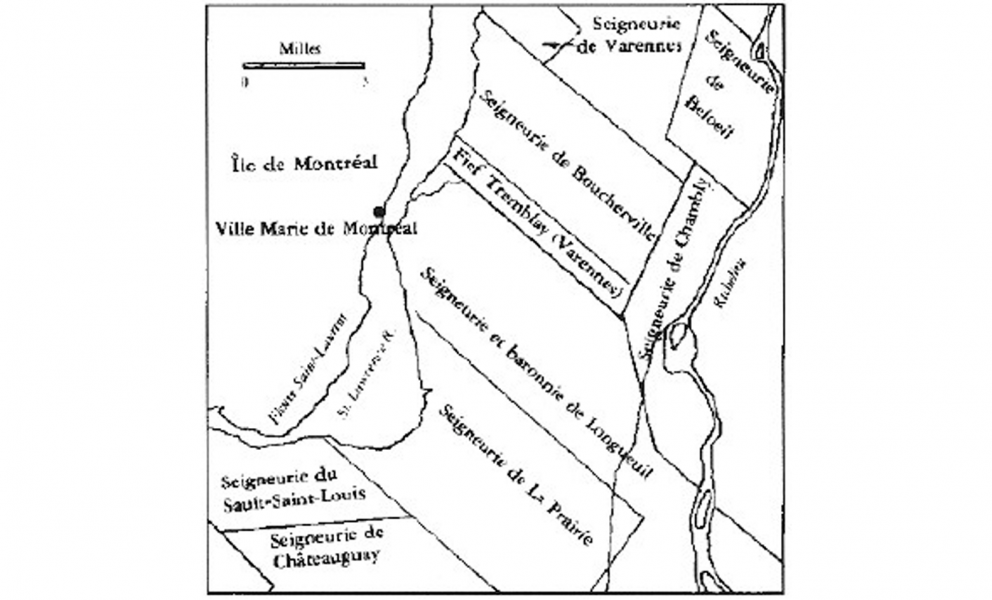

Au moment d’écrire ces lignes, il semble bien qu’on retiendra l’appellation de Longueuil. Du point de vue historique, cela se justifie parfaitement. En effet, avec la seigneurie de La Prairie concédée à la Compagnie de Jésus en 1647, la seigneurie de Longueuil concédée à Charles Le Moyne en 1657 constitue un des deux plus vieux pôles de développement de notre région. C’est à même le territoire de ces deux seigneuries que se sont constituées les municipalités qui, de Sainte-Catherine à Longueuil, occupent la Rive-Sud.

Ainsi donc avec les fusions, l’ancien territoire seigneurial se retrouvera en grande partie reconstitué. L’occasion est donc propice pour faire un court rappel de l’histoire des municipalités qui formeront la nouvelle ville de Longueuil.

C’est le premier juillet 1845 que fut érigée la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil. Elle ne dura que deux ans et, en 1848, la municipalité du Village de Longueuil voit le jour. Son territoire plus petit que la paroisse correspondait en gros au Vieux-Longueuil actuel. Le village obtiendra son statut de ville en 1874. Quant à la municipalité de paroisse, elle reverra le jour en 1855. C’est à même le territoire de Saint-Antoine-de-Longueuil que se formeront plusieurs des municipalités de la présente fusion. Ainsi, Saint-Lambert sera érigée le 10 juin 1857. Rappelons qu’une partie de cette municipalité appartenait autrefois à la seigneurie de La Prairie, soit la Côte Mouille-Pied. Saint-Hubert verra le jour en 1860, puis Montréal-Sud en 1906, Greenfield Park en 1911 et Mackayville en 1947. Cette dernière deviendra la Municipalité de Laflèche en 1959. Après toutes ces créations de nouvelles entités municipales, ce qui restait de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil devint Jacques-Cartier en 1947. À son tour, Jacques-Cartier fut renversée par l’érection de Préville en 1948 et de Ville LeMoyne en 1949. La tendance fut renversée pendant les années 1960 avec l’essor de Longueuil qui annexa Montréal-Sud en 1961 et Jacques-Cartier en 1969.

La tempête semblait être alors à son paroxysme : la neige, soulevée de partout, aveuglait et semblait venir de tous les côtés à la fois. La barbe des deux hommes se chargeait de glaçons, les paupières se collaient, les femmes avaient froid. Dans le cœur de ces faibles femmes le courage était bien près de manquer. Leurs compagnons, eux, réagissaient : «Le danger n’était pas si grand après tout, quand le jour serait venu on se retrouverait ; la baie Saint-Paul ce n’était pas la mer, six pauvres petits milles de rien». Mais quelque chose les mordait au cœur : la crainte. «Si on allait pas se retrouver par exemple !» Il y avait bien la «Traverse de la Tortue», mais on ne savait pas si elle était balisée.

À l’heure où les ténèbres se dissipaient quelque peu la tempête semblait augmenter sa furie. Ils avaient déjà subi de ces terribles ouragans, semblables aux simouns du désert, mais cette nuit il avait semblé que tous les génies malfaisants de la vallée laurentienne s’étaient donné rendez-vous sur la baie Saint-Paul pour y mener la sarabande la plus épouvantable qu’ils avaient vue.

Il faisait jour, si l’on peut appeler jour l’état de demi-obscurité qui règne quand la «poudrerie» est soulevée comme les sables du désert. Un ciel blafard, laiteux ; un ciel bas, un ciel approprié au mercredi des Cendres se montrait.

Les chevaux n’avançaient plus que péniblement. On entendait dans les airs un bruit étrange, bruit qui ressemblait à des décharges de canons. L’imagination des femmes leur faisait ouïr des gémissements, des plaintes, des cris et, elles se croyaient bien près d’entendre les trompettes du jugement dernier. Tout à coup le cheval de Boyer s’arrêta. Le bruit s’accentua. La glace semblait douée de mouvement. Tout le monde débarqua des traîneaux… Le cheval de Boyer enfonça en se débattant.

On était en plein rapides de Lachine sur des morceaux de glace en formation. Le froid terrible mordait les visages pendant qu’une vapeur pénétrante montait des abîmes glacés. À côté, l’eau passait en bouillonnant, les vagues qui charroyaient des glaçons se brisaient avec bruit et la buée qui en résultait se congelait aussitôt.

Casimir Boyer essaya de sauver son cheval mais la bête disparut dans les flots malgré les efforts réunis des deux hommes. Boyer enfonça jusqu’à la cheville dans l’eau glacée.

Les deux femmes s’étaient jetées à genoux et priaient le maître des éléments d’avoir pitié d’eux. Les hommes, eux, étaient stoïques. Pour une deuxième fois ils tinrent conseil : «Il était évident qu’ils étaient en plein rapides, sur des glaçons mouvants ; la situation n’était pas rose. Essayer de quitter l’endroit où ils étaient c’était risquer de tomber dans quelques crevasses, et tomber là où on n’en revenait pas ; d’un autre côté, la tempête devait «tirer à sa fin» et dans quelques heures on s’y retrouverait».

On décida donc, vaincu par le froid, de verser les traîneaux au vent ; d’étendre les «robes de carrioles» pour y coucher les femmes qui, plus faibles, n’en pouvaient plus. Les homes se frappaient les pieds et les mains pour se réchauffer et le cheval qui restait subissait assez bien l’épreuve du froid. Le mercredi des Cendres se passa.

À Laprairie l’émoi était grand. On savait que quatre personnes, deux femmes, deux hommes étaient perdus quelque part sur la glace, mais comme la tempête n’avait pas diminué d’intensité personne n’osait s’aventurer à leur recherche. Le midi on sonna les cloches de l’église espérant que les malheureux les entendraient. On tira du canon ; et le soir, dans les ténèbres on mit le feu à un voyage de «pésas» (paille de pois), croyant que la lueur du brasier attirerait leur attention.

Pendant tout ce temps Boyer, Rousseau et leurs amies attendaient dans les rapides la fin de la tempête.

La nuit vint. Elle s’annonça effrayante. Les malheureux entendaient comme des décharges d’armes à feu, des cliquetis de sabres, des plaintes de mourants, comme si quelque combat se fût livré dans les profondeurs de l’abîme. Tantôt c’était comme un souffle chaud qui passait, sorte d’haleine qui brûle et qui glace à la fois. Des rires éclataient dans l’air, rires saccadés, mystérieux, plein d’au-delà ; puis des appels retentissaient, des voix criaient dans la nuit, des ordres brefs.

Au-dessous d’eux la mort passait dans le courant affreux qui sifflait en se tordant comme un reptile d’un autre âge.

Les femmes perdaient la notion des choses. C’était comme une sorte de torpeur invincible qui les envahissait. L’effroyable réalité peu à peu faisait place à des rêves confus qui s’ébauchaient lentement. Leurs compagnons les réveillaient avec des grandes difficultés car cet engourdissement était le prélude d’une agonie silencieuse. Les malheureuses se réveillaient.

Nos mères étaient de saintes femmes, leurs cœurs étaient purs et une grande foi présidait à leurs actes. Les pauvres femmes priaient, aux prises avec la mort qui les réclamait dans cette nuit d’épouvante. Elles ne pouvaient plus marcher car leurs jambes étaient gelées, mais elles se mettaient à genoux et récitaient faiblement des prières qui consolent. La nuit se passa ainsi. De temps à autre le souffle du cheval les réchauffait. L’aube du jeudi se montra et l’ouragan continuait toujours inexorable.

Dans l’après-midi, pour la troisième fois, les deux hommes tinrent conseil «À n’en pas douter c’était la mort qui venait; Boyer avait déjà les pieds gelés et les femmes ne parlaient plus qu’avec grande difficulté. Il fallait que quelqu’un se dévoue. Rousseau resterait, il était le plus valide, il veillerait sur les pauvres infortunées. »

Casimir Boyer, en héros, se dévoua. Il s’enfonça dans la rafale. Il marcha longtemps, au hasard. Tout à coup il trouva une «balise» qui indiquait la «Traverse de la Tortue», il l’arracha et s’en fit une canne, puis suivant la traverse à un endroit il vit de la lumière ; il s’y dirigea. Il arriva enfin chez un monsieur Faurette (Lefort), aubergiste. Là, il rencontra un parti de gens qui cherchaient les malheureux. Sur ses indications les sauveteurs se mirent en campagne.

Quant à Boyer on dut lui couper ses chaussures et lui mettre les pieds dans de l’eau froide. Le même soir, on le conduisit chez madame «Petit» Brosseau, mère de monsieur Julien Brosseau, capitaine. Le docteur Alexandre, appelé, examina Casimir Boyer et lui amputa trois orteils du pied droit et les cinq du pied gauche. Boyer était âgé de 26 ans.

On trouva les autres malheureux non sans difficultés : un des sauveteurs faillit se noyer. On les ramena tous à l’hôtel Brosseau et on les garda là un certain temps. Ils avaient passé 41 heures sur la glace. Personne n’en mourut. M. Casimir Boyer fut un an sans pouvoir marcher. Il fut un des plus estimés citoyens de Laprairie et mourut le 11 février 1911 à l’âge de 92 ans et 10 mois.»

N.D.L.R.

Baie-Saint-Paul : nom que portait à l’époque le bassin de La Prairie.

Traverse de la Torture : pont de glace balisé de petits sapins.

Il faut comprendre que nos voyageurs retournaient vers la Côte Saint-Lambert (aujourd’hui Brossard) en passant sur le fleuve gelé.

Quant à la ville de Brossard, elle se distingue en ce qu’elle ne faisait pas partie de l’ancienne seigneurie de Longueuil mais plutôt de celle de La Prairie. C’est en 1958 que fut érigée officiellement la ville de Brossard. Auparavant, l’endroit était identifié sous l’appellation de Brosseau, du nom de l’ancien maire de la municipalité primitive de Notre-Dame-de-Laprairie-de-la-Magdeleine (1855), Pierre Brosseau. Le nom de Brossard vient de Georges-Henri Brossard qui fut tout d’abord maire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame de 1944 à 1958, puis de la Ville de Brossard jusque en 1967. C’est sous son mandat que la paisible municipalité rurale devint une importante banlieue.

C’est en 1845 que la municipalité de la paroisse de Saint-Bruno-de-Montarville fut érigée. Elle deviendra ville en 1958. Saint-Bruno est au cœur de l’ancienne seigneurie de Montarville concédée à Pierre Boucher de Boucherville (fils) en 1710. Toutefois, il faudra attendre de nombreuses années avant que la seigneurie ne se développe. L’appellation de Saint-Bruno vient de François-Pierre Bruneau qui acheta la seigneurie en 1829.

Avec la fusion, c’est une importante page de notre histoire municipale qui est tournée. Certaines personnes craignent que le sentiment d’appartenance soit dilué dans la nouvelle entité. Toutefois, lorsqu’on regarde l’histoire, on peut y voir un certain retour aux sources. À moins d’un changement majeur dans les politiques du gouvernement québécois, nous assisterons dans quelques années aux fusions de la Prairie et des municipalités environnantes. Sans vouloir être trop chauvin, je propose tout de suite le nom de La Prairie pour la nouvelle entité municipale. Comme Longueuil, le nom de La Prairie fait partie de notre histoire depuis le début. Il rappelle d’une façon non équivoque notre riche passé.

Travaux de rénovation

D’importants travaux de rénovation sont présentement en cours au local de la Société historique de La Prairie. En plus du vernissage des planchers de bois, les employés de la ville ajouteront de nouvelles étagères pour la bibliothèque. Cela permettre entre autres d’accueillir une partie de la collection Drouin nouvellement acquise par la Ville de La Prairie que nous tenons à remercier pour sa contribution en vue de favoriser la recherche généalogique à La Prairie. Cela évitera de nombreux déplacements jusqu’à Longueuil ou Montréal aux chercheurs qui fréquentent notre centre de documentation.

Un accueil sera également aménagé afin de mieux servir notre nombreuse clientèle (chercheurs, touristes). Enfin, un espace pour les réunions et les repas de nos employés permettra de dégager la bibliothèque afin de faciliter la recherche en toute quiétude. Nos locaux seront donc fermés jusqu’au 20 février.

Alerte au virus

Nous avons eu dernièrement une attaque d’un virus particulièrement «vicieux». Celui-ci s’insinuait dans plusieurs de nos dossiers dont ceux de Netscape. Il utilisait notre carnet d’adresse et envoyait des messages avec des fichiers joints contaminés. Si avant le 31 janvier 2001 vous avez reçu un message de la Société historique de La Prairie avec un fichier joint de type .exe ou autre, jetez-le immédiatement à la poubelle. Nous n’avons jamais envoyé de fichiers à nos membres. Il faut toujours être prudent avec son courrier électronique et avoir un bon anti-virus.

Le 21 février à 20h00 au premier étage du 249 rue Sainte-Marie (théâtre du Vieux-La Prairie)

Conférencier : Jean-Marc Garant

Sujet : La cartographie au service de la généalogie

Au jour le jour, janvier 2001

Larin, Robert. Brève histoire du peuplement en Nouvelle-France Les éditions du Septentrion, Québec, 2000, 226 pages.

Bien qu'il n'en soit fait mention nulle part, ce livre donne l'impression d'être l'édition d'un mémoire de maîtrise ou encore d'une thèse de doctorat. Avec ce collage de onze chapitres (chacun aurait pu être l'objet d'une publication indépendante) et d'une conclusion on est loin du roman historique. Les neuf premiers chapitres sont tous très courts et truffés de statistiques, de textes complémentaires (dont l'intérêt est inégal, parfois anecdotique) qui recoupent le texte principal, d'encarts sur certains individus et de considérations générales sur la population de la Nouvelle-France.

L'auteur et l'éditeur ont également choisi de reporter les notes de bas de page, souvent fort longues, à la fin de chaque chapitre, ce qui rend la lecture fastidieuse. Enfin des quelques dizaines d'illustrations qu'on y trouve, aucune n'est vraiment nouvelle, la plupart ayant déjà été largement vues dans d'autres publications sur la Nouvelle-France. L'index onosmatique de la fin permet au généalogiste ou à l'historien de retrouver rapidement de brèves notes sur quelques dizaines d'ancêtres d'origine française.

Bref si des 226 pages qui constituent ce livre l'on exclut les notes explicatives, les illustrations, les encarts, l'index et la bibliographie, il reste bien peu de place au propos principal. Les chapitres 10 et 11 ainsi que la conclusion résument très bien l'essentiel pour le lecteur; particulièrement le chapitre 10 qui raconte l'évolution chronologique détaillée du peuplement de la Nouvelle-France à partir des premiers amérindiens. L'auteur y propose des chiffres révisés à la hausse sur les populations de Terre-Neuve, l 'Acadie, la Louisiane et le Canada aux 17e et 18e siècles. Il serait intéressant de comparer ces chiffres avec d'autres études du même genre.

Je vous livre dans les lignes qui suivent quelques idées majeures de cette publication:

«La France n'eut jamais de véritables projets de colonisation en Nouvelle-France.»

La structure économique du Canada basée sur le mercantilisme et la traite des fourrures ne favorisait guère son peuplement qui, jusqu'en 1663, fut abandonné aux compagnies de fourrures. Ce n'est pas non plus l'importance commerciale du Canada qui allait en assurer le peuplement : la fourrure et la pêche n'attirent pas les familles. Ainsi l'immigration familiale n'est pas encouragée ; de 1647 à 1760 le Canada ne verra arriver que 250 couples mariés. Davantage qu'une colonie de peuplement, la Nouvelle-France allait devenir un lieu de mission et de comptoirs marchands. Le processus migratoire centré sur les besoins des compagnies entraîne une disproportion des sexes (en 1663 les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes) et le nombre excessifs de célibataires masculins ne contribue en rien à l'accroissement naturel de la population.

Sans doute à cause de la difficulté du climat et d'une conjoncture économique peu attrayante le pouvoir d'attraction du Canada était donc faible par rapport aux autres colonies d'Amérique (Guyane, Antilles Caraïbes etc.), et on y attirait de 13 à 14 fois plus d'hommes que de femmes. Ces constatations amènent l'auteur à se pencher sur les origines, tant ethniques que sociales des immigrants, et sur les motivations des différents groupes sociaux à venir s'installer au Canada: nécessité de gagner sa vie, refaire fortune, désir d'apostolat, échapper à sa condition sociale, obéissance au supérieur d'une communauté religieuse, suivre le chef de famille, mobilité professionnelle etc. Soixante-dix pour cent des arrivants sont de petites gens : huguenots, soldats (20% seraient restés ici), engagés ou hommes de métier (50% se sont établis ici), esclaves, 770 filles du roi, prisonniers et déportés. La bourgeoisie compte pour peu alors que la noblesse et le clergé composent le reste mais ne contribuent en rien à l'accroissement démographique.

Par contre, si le Canada attire peu, plusieurs de ceux qui y viennent s'y établissement à demeure.

«Avant 1760 environ 30 000 Français avaient hiverné au Canada où 14 000 s'étaient établis à demeure.»

Mais cela ne suffit pas; ainsi au moment de la Conquête en 1760 la Nouvelle-France qui possède un territoire immense, accuse un sérieux déficit démographique face aux treize colonies anglaises: 85 000 habitants (dont 70 000 au Canada) contre plus d'un million chez nos voisins du sud.

Comment expliquer alors la survivance française?

«Par l'implication particulière. très bien réussie d'ailleurs, d'une minorité d'entre eux, soit les quelque 6 500 Français qui allaient devenir les ancêtres d'un peuple» et par la super fécondité (longtemps avant la Conquête) d'un petit nombre de femmes (environ 2 700 femmes seraient venues ici dont 1 500 ont laissé une descendance) qui avaient émigré de France vers le Canada ou vers l 'Acadie et dont le taux de natalité allait largement suppléer à une immigration toujours anémique.

Somme toute il s'agit d'un livre d’un intérêt évident: à consulter malgré ses défauts de conception et ses nombreuses répétitions.

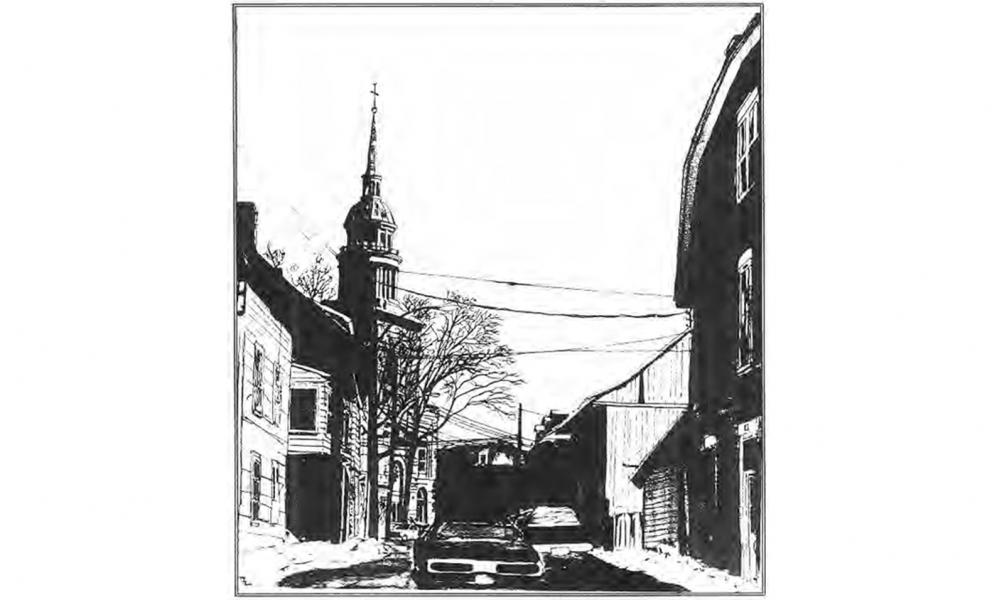

L'été dernier, la compagnie de téléphonie cellulaire Bell Mobilité a proposé d'utiliser le clocher de l'église de La Nativité dans le Vieux-La Prairie afin d'y installer une antenne pour les communications téléphoniques. Elle vise ainsi à combler une lacune dans son réseau d'antennes sur la Rive-Sud. Dans le projet proposé par Bell Mobilité, des éléments du clocher devaient être remplacés par des structures de fibre de verre (colonnes et éléments décoratifs). De plus, un appentis construit à l'arrière de l'église dans l'ancien cimetière aurait abrité les éléments électroniques.

Toutefois, devant l'opposition au projet exprimée par les principaux groupes intervenants dans le domaine patrimonial, la Commission des biens culturels du Québec a décidé de tenir des audiences au mois d'août à La Prairie. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine (SHLM) a bien entendu été convoquée à ces audiences. La SHLM avait déjà fait connaître son opposition au projet tel que présenté par Bell Mobilité, sans toutefois fermer la porte à des solutions de rechange. Un des arguments avancés étaient qu'on ne devait pas porter atteinte à la structure du clocher et de l'église sise à l'intérieur de l'arrondissement historique. La SHLM craignait aussi que les travaux n'endommagent la structure. De plus, elle émettait des réserves quant à la conservation et à l'entreposage des structures du clocher pendant la période d'utilisation de celui-ci. La présence d'un appentis accolé à la sacristie près du muret de pierres qui encerclait l'ancien cimetière causait un grave préjudice à un secteur historique de haute valeur en portant atteinte à son unité architecturale.

Lors des audiences, le président de la Fondation Royal-Roussillon, M. Yves Bellefleur, a proposé de suspendre les antennes aux colonnes actuelles plutôt que de les inclure à l’intérieur de nouvelles colonnes en fibre de verre. Il a cité en exemple l'église de Saint-Mathias. L'impact visuel est minime et l'intégrité du clocher est préservée. De plus, le garage qui se situe à l'arrière du presbytère actuel pourrait servir à intégrer les éléments électroniques servant à la communication. Ainsi le paysage et les éléments historiques ne seront pas perturbés. Il semble que ce soit cette dernière solution que le ministère de la Culture et des Communications retiendra. Ajoutons que la SHLM est favorable à celle-ci. Au moment d'écrire ce texte, le bureau régional de la Montérégie a pu confirmer que la première proposition de Bell Mobilité n'avait pas été retenue sans pouvoir me confirmer si celle de M. Bellefleur avait été acceptée. Cependant, une demande de permis de recherches archéologiques a été effectuée pour des fouilles dans le stationnement de l'église cet hiver. Cela semblerait confirmer le creusage pour la pose des câbles vers le presbytère. L'installation des antennes devrait être complétée d'ici la fin de l'hiver. Nous vous donnerons d'autres informations dans les prochains bulletins.

Fondée dans le but de protéger le patrimoine de La Prairie, votre Société historique poursuit donc son oeuvre afin de pouvoir léguer aux générations futures un environnement bâti qui témoigne le plus fidèlement possible de notre riche passé.

L'historien Louis Lavallée a dépouillé 558 contrats notariés, dans la Seigneurie de La Prairie, des origines à 1760. La grande majorité des mariages étaient endogamiques. Un des conjoints provenait quelques fois de la Seigneurie de Longueuil, voisine immédiate. Montréal, centre économique, permettait également contacts et rencontres avec La Prairie.

Lavallée constate un fait surprenant. Puisque La Prairie était depuis les débuts un lieu de passage pour de nombreux «étrangers», les alliances avec ces jeunes en transit étaient pratiquement inexistantes. Dans la colonie, sous le Régime français, ce sont les parents qui exerçaient une influence prépondérante. Ce sont d'abord les intérêts de ceux-ci qui primaient et tant mieux si l'attirance mutuelle des futurs conjoints est satisfaite !

Les alliances envisagées devaient favoriser la transmission du patrimoine foncier, unique richesse des colons censitaires. Ces terres de grande superficie étaient la promesse d'un avenir porteur d'une relative aisance. La coutume, bien établie, favorisait les mariages croisés, sur plusieurs générations si possible. On choisissait des mariages à l'intérieur de la parenté: frères et soeurs, cousins et cousines, etc… Lavallée note qu'on n'accepte pas la consanguinité, contrairement en Acadie où une population plus restreinte obligeait à des mariages avec des parents liés par les liens du sang.

L'analyse d'une trentaine d'alliances, des débuts de la Seigneurie à 1760, illustre cette stratégie des mariages croisés. Le couple André Babeu et Anne Roy, venu directement de France, se marie à La Prairie en 1689. Issus de ce couple, s'uniront par mariage 3 Beaudin, 3 Deniger, 2 Mesny et 2 Surprenant.

La population de la Seigneurie s'accroît sensiblement à la fin du 18e et au 19e siècle. La coutume établie pendant les cent premières années sera modifiée. Les terres seront morcelées par les héritages et la carte de 1861 montre d'étroites bandes parallèles, illustration des divisions des domaines d'origine.

Après ce bref historique traitant des biens fonciers et des alliances visant à en préserver la propriété, étudions rapidement les mariages des paysans en Nouvelle-France. Les fréquentations sont de courte durée et dans ce mi I ieu majoritairement rural:

« Il faut se déclarer aux pères et mères au bout de quatre visites qu'on fait à leurs filles; il faut parler mariage ou cesser tout commerce »

La Homan, militaire français, observateur de la fin du 17' siècle.

Au milieu du 18e siècle, le voyageur suédois Pehr Kalm observe les mêmes comportements. Un jeune homme peut faire la cour à une fille uniquement dans le but d'un éventuel mariage.

Pour que le mariage soit reconnu par le curé et les parents, les deux futurs époux doivent obligatoirement se rencontrer chez le notaire. Ces contrats officiels permettent de dater l'année du mariage et les noms des pères et mères. Ces documents qui nous sont parvenus à travers les siècles, stipulaient d'abord la communauté de biens qui, selon la coutume de Paris (1664) investissait le mari de tous les pouvoirs d'administration des biens dès le jour du mariage.

Les futurs époux ne détenaient pas de biens d'une grande richesse. Les filles apportaient peu de biens matériels, les garçons avaient quelques fois réussi à bâtir la petite demeure du couple. Les parents acceptaient de loger la nouvelle famille pendant un an, si nécessaire.

La cérémonie religieuse suivait de près la signature du contrat devant notaire. Janvier était le mois préféré pour le mariage, sinon on optait pour novembre ou février. Les périodes de l'Avent (Noël) ou Carême (Pâques) n'étaient pas acceptées par l'Église. Les autres mois de l'année étaient réservés aux travaux agricoles.

Pendant 3 semaines consécutives il y avait publication des «bans» à l'église, le prêtre pouvait ainsi être rassuré quant aux empêchements au mariage. Bien plus, les futurs mariés devaient obligatoirement se présenter au confessionnal, deux jours avant la cérémonie.

À l'église, le jour venu, le père accompagne la future épouse qui, selon le Rituel de Mgr De St-Vallier, « doit avoir la tête voilée et son sein ne doit pas être découvert ». Au cours de la cérémonie, le prêtre, s'adressant à l'épouse, exprime très clairement que la femme doit être soumise à son mari.

Puis vient la fête où éclate la joie. Y sont conviés tous les voisins et la parenté élargie. On mangeait, buvait, chantait et dansait jusqu'au lendemain. Entre autres mets, le porc était apprêté de plusieurs manières. Malgré les sévères directives de Mgr de St-Vallier ordonnant que soient bannis «impiété et bouffonnerie», le bon peuple s'amusait à sa guise.

Les festivités terminées, le couple s'installait dans son nouveau chez soi. Ayant satisfait aux obligations de l'État et de l'Église, les époux pouvaient se reproduire légalement. L'histoire nous apprend que les familles étaient habituellement nombreuses. Faute d'apport suffisant de la France, la population se chiffre à 60,000 personnes en 1760 [voir à ce sujet l'article: J'ai lu pour vous! dans le présent numéro], lors de la conquête. Les colonies anglaises du sud sont peuplées, à la même période, de plus d'un million de personnes…

Bibliographie :

Lavallée, Louis. La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen's University Press, 1992

Lachance, André. Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, Libre Expression, 2000

Greer, Allan. Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Boréal, 1998

Prompt rétablissement

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Claudette Houde qui a dû être hospitalisée avant les Fêtes. Rappelons que Mme Houde est une pionnière de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. Elle faisait partie en 1972 du groupe fondateur.

Travaux de rénovation

Les travaux de rénovation qui devaient avoir lieu à notre local pendant la période des Fêtes ont été retardés. Ils commenceront probablement au mois de janvier. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au (450) 659-1393.

Nouveau numéro de télécopieur

Avec notre nouveau lien Internet par module câble, notre seconde ligne téléphonique est devenue pratiquement inutilisée. C'est pourquoi nous ne conserverons qu'une seule ligne téléphonique, soit le 659-1393. Ainsi donc le numéro du télécopieur (fax) est maintenant le même que notre ligne principale: (450) 659-1393.

La prochaine conférence de la Société historique de La Prairie aura lieu le mercredi 17 janvier à 20h00 au local de la rue Sainte-Marie. Le conférencier est le professeur d'histoire Marcel Roy qui nous parlera de l'enseignement de l’histoire au secondaire.

Au jour le jour, décembre 2000

En décembre de chaque année, un appel tout particulier est lancé aux résidents des villes et villages du Québec afin de les inviter au partage envers les plus démunis. Les sociétés de bienfaisance reçoivent les dons et les distribuent à l'occasion des fêtes de Noël.

Au Québec, cette coutume date du début de la colonie et l'historien Jean Provencher en donne la description dans son volume « C'était l'hiver ».

Dans la Seigneurie de La Prairie, tout comme ailleurs en Nouvelle-France, on aidait les moins nantis à fêter le Nouvel An dans la joie…

***

Extrait tiré de « C'était l'hiver »

On ne s'entend pas sur l’origine de cette vieille coutume venue de France. Des ethnologues la font remonter à l'époque druidique, quand les prêtres de la Gaule antique cueillaient le gui au jour de l'An sur les chênes des forêts sacrées, en poussant le cri de réjouissance « Au gui l'an neuf! » D'autres affirment que la guignolée vient des Phéniciens qui avaient l'habitude de s'échanger une fois l'an des pots de blé vert en guise de réjouissance, tout en répétant « Eghin on eit », c'est-à-dire « le blé naît, la vie ressuscite! ».

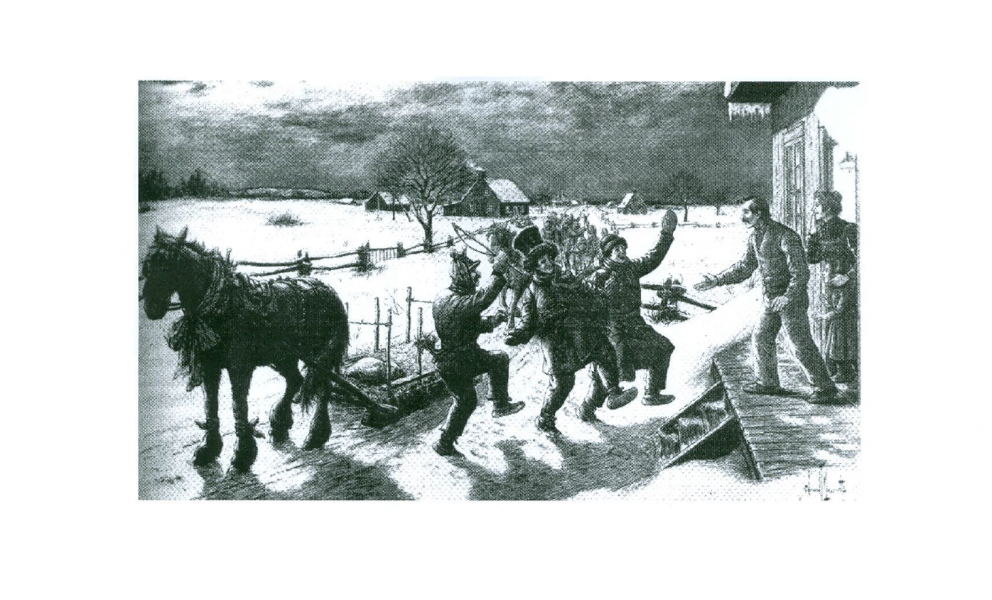

Chose certaine, dans la vallée du Saint-Laurent, la guignolée, aussi appelée ignolée ou lignolée, continuera de se pratiquer. La veille du jour de l'An, des jeunes gens se réunissent en bandes pour battre les rangs de la paroisse au son de la musique. On espère recueillir pour les indigents des aumônes en nature afin d'égayer leur temps des fêtes. À Saint-Justin, dans le Trompesouris, on court la guignolée pour le vieux Dubé et la veuve Crochetière; alors que dans l'Ormière on le fait pour le père Lafontaine.

Le 31 décembre donc, les enfants ont le nez collé à la vitre pour surveiller la venue des guignoleux. Les « ignoleux » se voient de loin; ils forment une joyeuse bande défilant en désordre. « V'là la guignolée! » s'écrie soudain l'un des marmots. Alors, du plus jeune au plus vieux, on « se poussaille » pour s'habiller et aller au devant des quêteurs. Le père et la mère de famille préparent une collation et mettent sur la table les dons faits aux pauvres.

La troupe qui pénètre dans la cour ne prend pas d'assaut la maison; il y a un cérémonial à respecter. On entonne d'abord la chanson « La guignolée », que tous connaissent par cœur, battant la mesure avec de longs bâtons. Le maître et la maîtresse ouvrent alors la porte et invitent les guignoleux à entrer. Là où la bande est trop nombreuse, on n'en fait venir que quelques-uns. Après un beigne, un morceau de pain, une rasade de rhum et l'échange de quelques nouvelles, les quêteurs s'en retournent, portant dans les voitures les dons qu'on a bien voulu leur faire. Et le groupe reprend son chemin, escorté de tous les enfants et des chiens du voisinage. La musique reprend de plus belle; l'heure est à la joie.

Presque toutes les maisons de la paroisse sont ainsi visitées. La quête terminée, on divise en lots les produits récoltés, avant de se rendre cette fois-ci chez les plus démunis. Quel bonheur alors pour eux de recevoir des vivres, des vêtements et une provision de bois de chauffage! Tout juste la veille du nouvel an, ces biens prennent l'allure d'étrennes.

Source : Provencher, Jean. C'était l'hiver, La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent, Boréal, 1986, p. 97 à 99.

Au mois d’avril 1999, nous vous avions parlé d’un projet d’échanges et de coopération en archéologie entre la France et le Québec patronné par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Les équipes d’archéologues des deux pays devaient alors commencer les recherches à La Prairie et en France au cours de l’été 2000. Malheureusement, le projet a connu quelques retards dus à des problèmes administratifs et organisationnels du côté français. Ces problèmes ont été résolus et nous pouvons maintenant vous annoncer que les recherches s’effectueront au mois de juin à La Prairie et au mois d’août en France.

Les fouilles auront lieu à l’arrière de l’« Hôtel Tourist » près de la rue Saint-Ignace. Elles compléteront celles entreprises par l’Université Laval l’été dernier. Cette année s’ajoutera une équipe d’archéologues français de La Rochelle. Le projet de fouilles doit se poursuivre pendant trois ans, donc jusqu’en 2003. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine participera au projet en ce qui a trait à la mise en valeur du site lors des fouilles. De plus, les nombreuses données qui proviendront des recherches seront mises en valeur de différentes façons (expositions, visites guidées, site Internet, publications, etc.). La SHLM sera, bien entendu, au cœur de cette mise en valeur pendant et après les recherches. Nous vous tiendrons au courant du déroulement du projet dans les prochains Au Jour le jour.

Les personnes qui ont assisté à la dernière conférence de l’année de la Société historique de La Prairie ont apprécié la conférencière Marie-Laure Simon. Celle-ci est venue nous parler de la spiritualité amérindienne. Mme Simon est une religieuse mohawk originaire de Kanesatake (Oka). Malgré qu’elle soit de la Congréation de Notre-Dame, Mme Simon s’intéresse à la spiritualité amérindienne depuis plusieurs années. Elle nous a introduit à l’approche religieuse amérindienne qui se caractérise par les liens étroits qu’elle entretient avec les éléments de la nature. Mme Simon a prié à la manière mohawk en brûlant des herbes et en se tournant vers les quatre points cardinaux en invoquant le grand Esprit ou le Créateur. De même, elle nous a expliqué la signification symbolique des éléments utilisés. Elle nous a aussi indiqué que les religions amérindiennes étaient moins hiérarchisées que celles des Européens. Ainsi, il n’y a pas de clergé amérindien. Rien n’est imposé et la spiritualité est plutôt une affaire personnelle. C’est pourquoi Mme Simon ne voit pas de conflit entre son appartenance à la Congrégation de Notre-Dame et son cheminement à travers la spiritualité amérindienne. Si l’église catholique est plus réticente, le monde amérindien reste ouvert à l’accueil des autres religions. On peut d’ailleurs en trouver une confirmation dans les Relations des Jésuites.

La conférence s’est terminée par le partage de la « bannick », qui est un pain amérindien sans levure fait avec de la farine de maïs.

En juillet 1986, La Prairie fêtait avec faste le 150e anniversaire du premier train au Canada. Pour souligner l'occasion, le Gouverneur général du Canada à l'époque, madame Jeanne Sauvé, dévoilait une plaque commémorative en bronze. Cette plaque fut apposée sur la réplique de la première gare qui sert aujourd'hui de centre d'information touristique sur le Chemin de Saint-Jean.

Hélas dans l'année qui suivit la plaque en bronze disparut de son emplacement. Nous lançons un appel à tous afin de la récupérer pour la remettre en place.

Cette plaque est ornée au centre du sommet des armoiries et de la devise du Québec et porte au bas en grosses lettres l'inscription : COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Voici le texte principal :

Il y a un siècle et demi le premier train canadien prenait son départ d'ici vers Saint-Jean. Ce modeste tronçon de rails sur bois contenait en germe le prélude d'une nation. Bientôt le chemin de fer souderait dans la confédération un pays à la dimension d'un continent. La Prairie fut le point de départ de cette grande aventure.

Chers membres et amis,

La période des fêtes de Noël et du Nouvel An nous donne l’occasion d’échanger des vœux pour rappeler les liens qui nous unissent. Ensemble nous partageons un grand intérêt pour l’histoire de La Prairie et la généalogie des habitants qui y ont vécu. À titre de président, je nous souhaite de conserver la passion qui nous rassemble.

Joyeux Noël, Bonne Année

Jean L’Heureux, président

***

As president of our Society,

We wish to offer our best wishes for the Holiday Season to our English-speaking members all over North-America.

We hope that you will all continue to participate in our endeavor to help people in their research in genealogy and in the history of our community in La Prairie.

Merry Christmas and Happy New Year.

La Société historique de La Prairie

Jean L’Heureux, president

Prompt rétablissement

Notre secrétaire-coordonnatrice, Johanne McLean, a été victime d’un accident automobile le 11 novembre dernier. Elle est présentement en congé de maladie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Puisse-t-elle être de retour parmi nous le plus tôt possible.

Bouillon maillé

Nous désirons remercier chaleureusement les membres de la Fondation de la Société historique de La Prairie et l’équipe de La Prairie en Fête pour le travail extraordinaire accompli lors de la soirée « souper Bouillon maillé » du 4 novembre dernier.

Fermeture du local

Veuillez prendre note que le local de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine sera fermé du 21 décembre 2000 au 3 janvier 2001.

Adresse Internet

Dans le numéro de novembre, nous vous avions indiqué la nouvelle adresse de notre site Internet. Malheureusement une erreur s’y était glissée. La bonne adresse doit se lire comme suit :

http://www.laprairie-shlm.com

Il en est de même pour notre courriel :

Le Petit Robert définit ainsi la généalogie : « … une suite d’ancêtres, de descendants, d’ascendants qui établit une filiation ».

C’est plus que cela. Dressez votre arbre généalogique ou venez nous voir.

Chaque fois que vous furetez ou fouillez les archives, chaque fois que vous effeuillez un registre défraîchi ayant subi l’usure du temps, vous avez l’impression de déranger un ancêtre endormi, de voyager à travers des siècles d’histoire, de mystères où à chaque virage ou tournant d’un long labyrinthe surgit un CHICOENNE au lieu de CHICOINE, un HEURTUBISE au lieu de HURTUBISE ou une KITOULAGUÉ.

La généalogie c’est un peu l’histoire de la famille qu’ils pourront compléter un peu chaque jour au fur et à mesure de la ramification de leur propre famille. Ce pourrait être le début d’une heureuse biographie. Venez nous voir afin que nous en discutions.

Joyeux Noël, Bonne Année

Jean Girard