Au jour le jour, février 2020

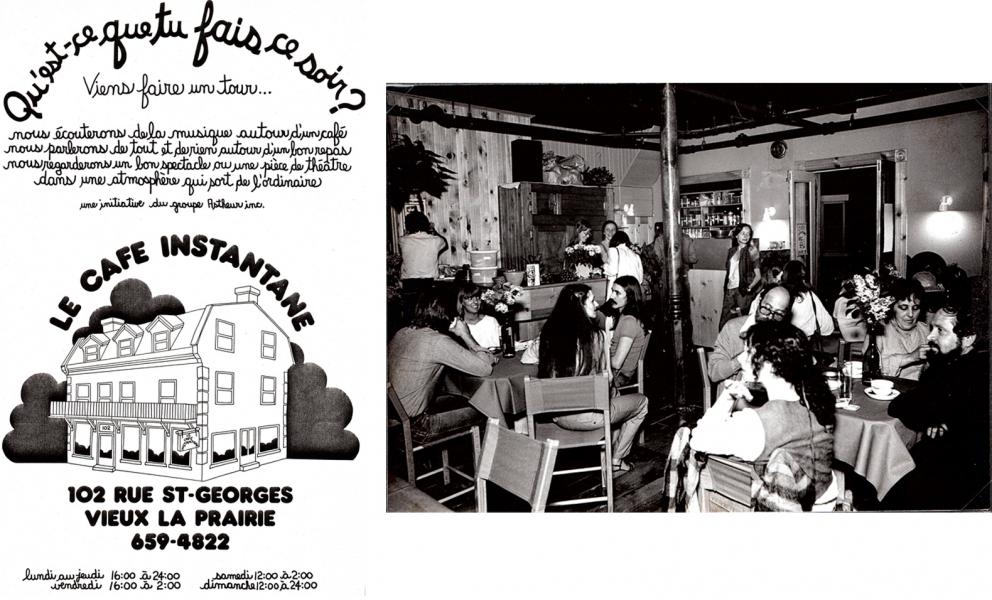

Du 22 mai 1981 au 5 avril 1984, le Café Instantané, sis au 102, rue Saint-Georges, dans le Vieux-La Prairie, a été un lieu de création et de diffusion de la culture en région. Il doit sa naissance au travail d’un groupe d’animation culturelle de La Prairie, le Groupe Astheur inc.

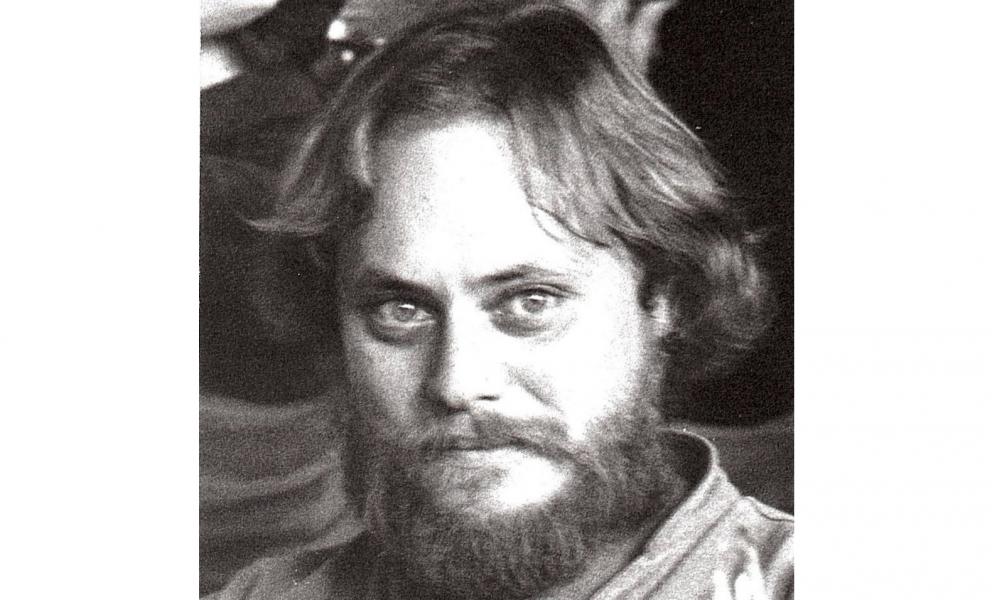

Le fondateur de ce groupe est Pierre Grimard, surnommé Pierrot (1955-2010). En 1978, il réunit en collectif de production des artistes de la Rive-Sud qui veulent vivre de leur métier dans leur coin de pays. Ces artistes deviennent ainsi des « travailleurs culturels ». À l’époque, le territoire desservi par le Groupe incluait les villes suivantes : Brossard, Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine. Pierrot nommait cette région « Bassin Laprairie » probablement parce que ses concitoyens utilisaient souvent ce toponyme géographique pour désigner les villes riveraines.

À l’automne 1980, dix-neuf membres sont officiellement signataires : ils sont graphistes, poètes, comédiens, musiciens, peintres, etc. Ils ont plusieurs réalisations à leur actif et des projets plein la tête. Parmi leurs réalisations, mentionnons Au pied d’la crampe lousse, un spectacle de gags culturels par la troupe de théâtre Les Manches de pelle; le récital de chansons de Pierrot et ses musiciens dans plusieurs villes de la Montérégie; une pièce de théâtre d’intervention sur le recyclage et l’écologie au Cégep Édouard-Montpetit; la production de cartes de Noël. Pour ce qui est des projets, celui d’un café-théâtre, décrit comme un centre d’animation socioculturelle, est de loin le plus porteur.

Des dix-neuf travailleurs culturels du Groupe, les Normand Boyer, Ginette Duphily, Lison Grimard (1957-2005), Pierrot, Annie Marleau, Paola Masutti, Hélène Monette (1960-2015), Sonia Morin et Daniel Roussel participent régulièrement aux assemblées ou à des rencontres informelles et deviennent les artisans du Café Instantané.

Mais au cœur de cette équipe bouillonnante de vingtenaires, Pierrot demeure le porte-flambeau du Groupe.

Comédien à 16 ans à l’option-théâtre de son école secondaire à La Prairie, Pierrot devient metteur en scène et dramaturge à 17 ans. Il écrit plusieurs pièces dont Viens souper Ti-Toff, qu’il présente avec sa troupe La barouette à Ben dans les écoles primaires. Il donne des ateliers de théâtre et d’improvisation, et entre 16 et 19 ans, il expose ses peintures et publie deux recueils de poésie : D’abîme d’amour, en 1975, et Le rat dans la matrice, en 1976. En 1977, Pierrot quitte les bancs d’école, assume son choix d’autodidacte et de travailleur culturel et communautaire du « Bassin Laprairie ». Il s’investit dans tous les regroupements à caractère social, culturel et même politique de sa région.

Perçu par les uns comme un idéaliste, par les autres comme un battant, le président-fondateur du Groupe aura pu convaincre les plus sceptiques de passer du rêve à la réalité en ouvrant un établissement qui allierait boîte à chansons et café-théâtre.

Dans le Québec des années 1980, on assiste à une vague de cafés-théâtres et à un renouveau des boîtes à chansons faisant cohabiter plusieurs disciplines artistiques. Le projet du Café profite de ce contexte. Le Café se veut un tremplin non seulement pour les membres du Groupe qui y présenteront leurs propres spectacles, mais aussi pour les artistes connus et moins connus œuvrant dans la chanson, le théâtre, la musique, la peinture, la poésie, etc. Pour le décor et l’ambiance est retenue l’idée d’un lieu intimiste favorisant l’interaction avec le public, soit une petite salle d’une soixantaine de personnes, avec un soutien scénique minimal.

Les membres du Groupe veulent aussi offrir aux gens de la région leur premier café, soit un lieu de rassemblement ou de détente, un petit resto où l’on sert évidemment la boisson caféinée, des pâtisseries alléchantes, des repas légers (croque-monsieur, pince-madame, salades, assiettes de pâtés, de fromages), des boissons rafraîchissantes comme des boissons chaudes et réconfortantes, et ce, avant ou après les spectacles. Ils rêvent de créer un lieu qui permettrait aux clients de s’y sentir comme dans leur salon : une petite bibliothèque dans un coin contenant livres, journaux, revues, jeux de société, etc.; des œuvres accrochées au mur, réalisées par des artisans ou des artistes de la région.

Commence alors la recherche d’un espace, d’un nom, de temps et… de financement.

C’est dans le site patrimonial de La Prairie que le Groupe Astheur trouve un espace pour son Café. Aujourd’hui nommé « Maison Leclerc », l’édifice actuel à toit mansardé d’esprit américain à trois étages du 102, rue Saint-Georges a du style. Construit dans les années 1880, il a servi principalement de magasin général de 1890 aux années 1960. En 1978, il est la propriété d’un ébéniste, Michel Thibert, qui en fait sa résidence et son atelier. Le Café Instantané occupera le grand local du rez-de-chaussée, l’étage même de l’ancien magasin général.

Pour ce qui est du nom du Café, Ginette Duphily parle un jour d’un spectacle vu dans une salle du pavillon J.-A.-DeSève de l’Université de Montréal. Cette salle a pour nom « Café Instantané »! Les membres s’approprient le nom et ne se formalisent pas de le choisir même s’il est déjà attribué à un autre lieu de spectacles.

Le temps? C’est ce que les membres ont le plus à offrir. Et l’argent? À défaut de subventions, un prêt à la Caisse populaire permet de démarrer le projet.

À l’aube de l’ouverture du Café, le Groupe a beaucoup changé : il est formé moitié-moitié de travailleurs culturels et de membres de la famille de Pierrot. Sa sœur Lison est le maître d’œuvre du design ? de la couleur des murs (lilas et vert pomme) à celle des nappes, des chaises et des tabliers, jusqu’à la signature même du Groupe (logo, dessin, etc.) ? et avec l’ébéniste Michel, ils conçoivent l’aménagement : construction de la scène, du bar, de la petite cuisine, des tables et des chaises; peinture et vernis; etc.

Annie, Ginette, Hélène, Normand, Paola et Sonia s’attellent également à la tâche : travail manuel et domestique, restauration, publicité, régie technique, choix de la musique d’ambiance, etc. On s’improvise préposés à la cuisine et au service aux tables, et on accueille deux nouvelles recrues : Nicole Grimard et Claude Plante.

Daniel se propose comme technicien du son et éclairagiste; Lison prête son piano droit; Pierrot demeure le coordonnateur du Groupe, ainsi que le directeur artistique et l’administrateur du Café.

C’est ainsi que dans le journal régional Le Reflet, 51e édition de la 14e année, le 27 mai 1981, la une titrait : « Le Groupe Astheur célèbre l’ouverture du Café Instantané à La Prairie ». L’événement s’est tenu le vendredi 22 mai, en pleine floraison des lilas.

Comme l’écrivait Pierrot : « Ce qui devait être un petit café tranquille où une fois de temps en temps nous présenterions un spectacle s’est automatiquement transformé en une espèce de tourbillon de folie culturelle. En tout et pour tout, 154 spectacles différents pour un total de 6298 spectateurs pour la saison 1981-1982. »

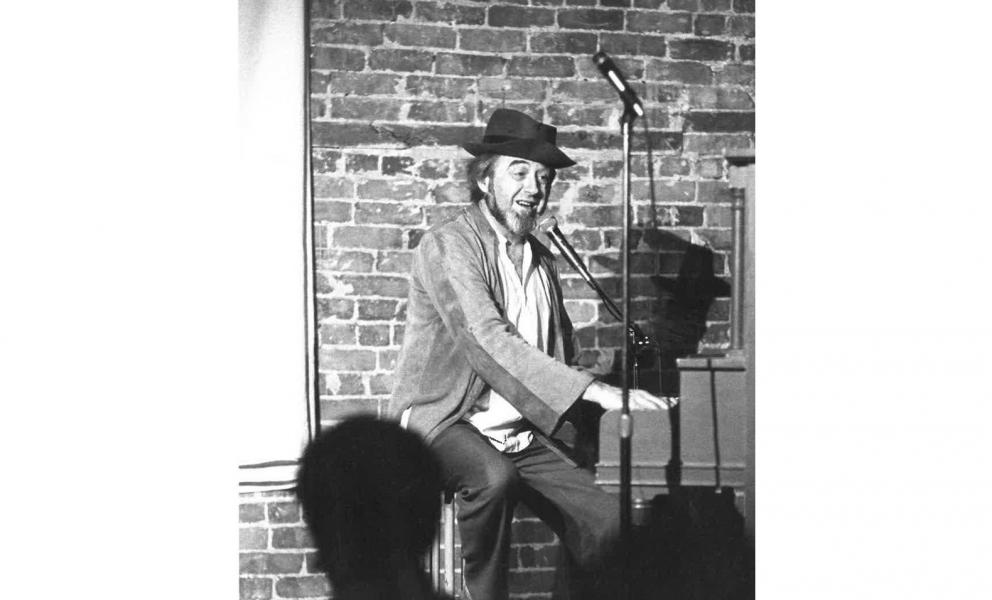

De mai à décembre 1981 et en janvier 1982, le Café Instantané en formule boîte à chansons reçoit Jocelyn Bérubé, qui donne le coup d’envoi, Claude Gauthier, Raymond Lévesque, Priscilla, Sylvain Lelièvre, Marie-Claire Séguin, Gilles Valiquette, Alain Lamontagne, Bertrand Gosselin, Richard Séguin.

Pour la majorité des spectacles, le prix des billets varie entre 6 $ et 8 $ à la porte, mais entre 5 $ et 7 $ si le public réserve. Fait à noter, le public peut réserver en appelant au Café et aussi à l’appartement de Pierrot à Saint-Philippe!

Toujours dans les premiers temps du Café, la boîte à chansons se transforme souvent en café-théâtre. Sont présentées les pièces Eh! Qu’mon chum est platte! d’André Boulanger et Sylvie Prégent par le Théâtre de ma Blonde est au Boutte ainsi que Les extravagantes et voluptueuses aventures du baron de Crac avec Réjean Wagner.

Le Café reçoit également des troupes de théâtre amateur, de nouvelles formations musicales, les auteurs-compositeurs-interprètes de la relève du temps, Marcel (Max) Décoste, Céline Delisle, André Landriault, Normand Perron, Yvan Porcheron, Pierre Shea dans son spectacle Les clients, ainsi que les chanteuses Denise Duford, Danielle Jasmin et Geneviève Mauffette.

L’équipe du Café souligne aussi les fêtes officielles et non officielles en organisant des soirées de danse et de musique pour la Fête nationale, une épluchette de blé d’Inde, une nuit de la poésie, une fête costumée pour l’Halloween, des lancements de livres, la Semaine de jazz.

Fidèles à leur vocation première, les membres du Groupe Astheur donnent périodiquement des spectacles multidisciplinaires, qu’on annonce comme des happenings en raison des numéros humoristiques qui alternent avec ceux, plus sérieux, de poésie, de jazz et de chansons. Sur un ton bon enfant, Pierrot est l’animateur de la soirée, offre ses monologues ou ses chansons. Hélène livre ses textes en chantant ou en expérimentant des interprétations de poèmes avec des amis musiciens; Sonia et Paola jouent des saynètes. Afin de permettre les changements de costumes, de décors ou d’ambiance, des musiciens du Groupe improvisent entre les numéros.

De février 1982 au premier anniversaire, des nouveautés s’ajoutent à la programmation : les concerts de musique classique les mardis soirs au coût de 2,50 $, les soirées-rencontres d’écrivains les mercredis soirs et les concerts de jazz les jeudis soirs au même tarif, ainsi que le théâtre pour enfants le dimanche matin au coût de 2 $ pour les enfants et de 3 $ pour les adultes. Des personnalités qui ont foulé les planches du Café durant les semaines les plus intensives de son histoire du mercredi au dimanche, mentionnons les écrivains Madeleine Ferron, Michel Garneau, Gaston Miron, Denise Boucher, Louky Bersianik et les éditeurs du Noroît, les musiciens Karen Young et Vic Vogel, les troupes Petit à Petit, La Cannerie et le Théâtre de Quartier.

Se poursuit, bien sûr, la programmation régulière des vendredis et samedis soirs, où la boîte à chansons reçoit Danielle Oddera dans le spectacle Je persiste et signe… Brel, Claude Landré, Renée Claude dans son spectacle hommage à Clémence Desrochers Moi c’est Clémence que j’aime le mieux, Michel McLean (ex-Karrik, ex-Engoulevent), Jim Corcoran, Jean-Guy Moreau, Lucie Tremblay, Claude Léveillée1, Manuel Brault, Pierre Létourneau, Yves Cloutier et François Guy. En formule café-théâtre, le Café offre la pièce Mosus de mosus de mosus de Denise Guénette avec Jacqueline Payette.

_________________________

1. Dans son récit Mon ami Pierrot, publié chez Linguatech éditeur en 2016, Ginette Duphily relate plusieurs anecdotes savoureuses sur la venue des artistes au Café Instantané, dont celle émouvante du spectacle de Claude Léveillée.

La suite de cet article dans notre prochain numéro….

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de conférence du mois en mars. Nous profitons de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré le mardi 17 mars 2020 à 19 h 30.

Trois postes au conseil d’administration seront en élection. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront participer à la rencontre.

La période de renouvellement de la carte de membre tire à sa fin. En plus de vous permettre d’assister à l’assemblée générale annuelle, votre adhésion à la SHLM vous donne accès à notre centre de recherche ainsi qu’à nos conférences régulières. Conformément aux objectifs de notre mission, votre soutien nous permet également de réaliser plusieurs projets à caractère généalogique, historique ou patrimonial.

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée générale.

Stéphane Tremblay, président

Reçoit, discute et approuve les amendements aux règlements qui lui sont soumis.

Reçoit les politiques générales de la SHLM.

Reçoit, discute et approuve le rapport du président.

Reçoit, discute et approuve le plan d’action ainsi que le budget annuel.

Reçoit, discute et approuve la proposition du CA sur le montant de la cotisation annuelle.

Nomme les trois membres du comité interne d’examen des états financiers.

Procède à l’élection des membres du conseil d’administration.

Gilles Laberge est un historien dont les travaux de longue date, portent sur l’histoire de la région immédiate de La Prairie, et sur la communauté iroquoise voisine. Ce conférencier d’expérience présentera le fruit de ses recherches sur le passé de la région, et sur la figure de la nouvelle sainte : CATHERINE TEKAKWITHA.

Grace à une sélection d’images rares et anciennes, il nous fera revivre la vie des premiers occupants du territoire. En même temps, il nous permettra de découvrir le parcours exceptionnel de la jeune femme iroquoise honorée par le Vatican.

Le mardi 18 février à 19 h 30

Centre multifonctionnel Guy-Dupré

La Prairie

Salle Philias-Lanctôt

Au jour le jour, janvier 2020

Le dimanche 9 février prochain à 10 h 30 aura lieu, à la Plaza Rive-Sud de La Prairie, le brunch annuel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Cet événement permettra aux bénévoles, aux membres et aux partenaires de la SHLM de dresser la rétrospective de l’année 2019 et d’échanger sur les activités de l’année en cours.

La SHLM profitera également de cet événement pour récompenser son (ou sa) bénévole de l’année 2019.

Le prix du billet est de 40 $ par personne. Encouragez la SHLM dans la poursuite de ses activités en composant une table avec vos parents et vos amis. Vous pouvez acheter ou réserver vos billets en passant à nos locaux durant les heures d’ouverture ou encore en téléphonant au 450 659-1393 avant le 6 février prochain.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cet événement !

Clothilde Raymond

Jean-Baptiste Raymond avait légué son domaine de La Tortue à sa fille aînée, Clothilde, mariée au notaire Paul-Théophile Pinsonnault, de La Prairie. Ceux-ci s’y établirent avec leurs enfants en 1817.

La famille Pinsonnault mettra en valeur le domaine en l’augmentant, ce qui constituera une véritable ferme expérimentale avec serres, élevage, vivier et cultures de toutes sortes. Paul-Théophile, fort de son legs et de sa fortune personnelle, y vivra en véritable seigneur même s’il n’est qu’agent seigneurial. Reconnu comme l’un des personnages les plus influents de son époque, il sera le principal créancier des seigneurs Sanguinet pour plusieurs milliers de livres.

Pinsonnault détenait en effet une hypothèque sur une partie de la seigneurie de La Salle. Les Sanguinet s’étant montrés incapables de s’acquitter de leurs obligations, la seigneurie fut saisie pour dettes et vendue, en 1831, au Dr Selby et à son épouse Marguerite Baby.

« Après la guerre de 1812, Pinsonaut délaissa graduellement le notariat pour les affaires ; de 1814 à 1828, il ne signa que 300 actes environ. En octobre 1817, son beau-père lui remit, ainsi qu’à sa femme, en avance d’hoirie, une terre de 63 arpents de superficie, deux autres lopins de terre, deux fabriques de potasse évaluées à 12 000 livres, tout cela en plus des 5 800 livres qu’il leur avait données auparavant. Pinsonaut était devenu un homme d’affaires important. Il s’adonna au commerce du bois et de la potasse, exploita intensivement ses terres et investit dans la propriété foncière. À sa mort, il possédait quelque 800 arpents dans la seigneurie de La Salle. » 1

« Deux des filles de Paul-Théophile Pinsonaut entrèrent en communauté : Marie-Adélaïde devint ursuline à Trois-Rivières et Marie-Honorine-Euphémie, entrée chez les Sœurs de la Charité de l’Hôpital Général de Montréal, participa à la fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en 1840. Jacques-Alfred, avocat et seigneur de Léry, continua d’exploiter les propriétés paternelles et mit sur pied une ferme expérimentale en 1851. »2

Pierre-Adolphe, un autre fils de Clothilde et Paul-Théophile, se fit sulpicien. Ordonné prêtre en France, il devint le premier évêque du diocèse de London, dans le Haut-Canada. Mgr Pinsonnault, était né dans le manoir familial en novembre 1815. Il était donc compréhensible qu’il soit venu y vivre les dernières années de sa vie jusqu’à son décès en 1883. C’est en cette même année que la famille Pinsonnault, subissant la récession de cette fin de siècle, dut vendre, pour 33 000.00 $, son domaine à David Monet, cultivateur et maire de Saint-Philippe. Cette vente marquait la fin d’un âge d’or pour La Tortue (Saint-Mathieu).

À partir de cette date, c’est la décrépitude et, vers 1927, les bâtiments ne sont plus que ruines. Le manoir sera démoli en 1930.

1 et 2 : Jean-Jacques Lefebvre, Dictionnaire biographique du Canada

Sophie Raymond

C’est à La Tortue qu’est née Marie Geneviève Sophie en 1798. Elle épousa Joseph Masson, futur seigneur de Terrebonne, à l’église de La-Nativité-de-la-très-Sainte-Vierge-Marie de La Prairie le 6 avril 1818. Plus tard, des 74 hommes d’affaires qui ont constitué la compagnie Champlain & St. Lawrence, seulement six d’entre eux étaient d’origine canadienne-française dont Joseph Masson, qu’on dit avoir été le premier millionnaire québécois.

Devenue seigneuresse de Terrebonne suite à la mort de son époux en 1847, la riche héritière, décide l’année suivante de confier la construction du manoir de Terrebonne à l’architecte Pierre-Louis Morin, le même qui avait construit, en 1841, l’église actuelle de la Nativité. La famille Masson s’installe au manoir à Noël 1854. À l’époque, sur les huit enfants du couple, trois sont déjà mariés et deux sont à l’étranger où ils poursuivent leurs études. Madame Masson emménage donc avec ses trois plus jeunes enfants et son personnel dans cette immense maison. Elle y demeurera jusqu’à sa mort en 1883, à l’âge de 84 ans.

Sophie Raymond Masson acheta le vapeur Terrebonne pour assurer le transport des marchandises, du bétail et des passagers jusqu’à Montréal. Ce navire avait été construit en 1856 à Montréal par A. Cantin pour la Terrebonne & L’Assomption Navigation Co. Le Terrebonne se brisa en 1871.

L’un des fils du couple Raymond-Masson, Édouard, homme d’affaires et membre du conseil législatif, fut le fondateur, en 1864, de la colonie de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson dans le comté de Terrebonne.

Son frère, Louis-François-Rodrigue fut lieutenant-gouverneur de la province de Québec de 1884 à 1887.

Leur fille Louise épousa André Christophe Burke à l’Anglican Christ Church Cathedral de Montréal en 1809. Adélaïde se maria en 1815 à l’âge de 15 ans avec Pierre Joseph Godefroy de Tonnancour. Sept ans plus tard, soit en 1822, Flavie s’unit à John McCallum au Saint Andrew’s Presbyterian de Québec. Et Esther, née en 1812, s’unit au médecin Guillaume-Henri Fleury d’Eschambault.

En ce début d’année 2020, je souhaite santé, bonheur et prospérité à tous les amis, bénévoles, employées, membres, partenaires et organismes qui soutiennent la SHLM dans ses démarches de promotion de la généalogie, de l’histoire et du patrimoine local. Cette année encore, nous avons besoin de votre appui afin de pouvoir offrir nos activités à la population pour les années à venir (recherche par logiciels et abonnements en ligne, publication d’ouvrages historiques/généalogiques, club et cours de généalogie, comités de paléographie et du Fonds des Jésuites, vente de livres usagés, numérisation de nos archives, …).

Soulignez votre intérêt envers la Société d’histoire en renouvelant votre carte de membre avant la fin de janvier. Ce petit geste signifie beaucoup pour nous.

Stéphane Tremblay, président

Professeur émérite de l’Université Laval, Gilles Barbeau est ancien doyen de la Faculté de pharmacie. Il enseigne l’histoire de la pharmacie à l’Université du troisième âge de Québec (UTAQ) et à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.

Le conférencier nous propose ici de découvrir l’histoire de la pharmacie et des apothicaires à travers de nombreuses anecdotes puisées dans l’histoire ou dans son expérience personnelle. Avec minutie et parfois humour, il décrit les rôles importants joués par Louis Hébert ou encore Marie-Andrée Duplessis de Sainte-Hélène. Il aborde le personnage bouillant de Paracelse, pourfendeur d’apothicaires, de même que toutes ces grandes découvertes faites par hasard: glycérine, iode, etc.

Il décrit également le rôle de plusieurs autres pharmaciens qui ont aussi apporté une contribution remarquable au développement des soins de santé. C’est un récit historique aux rebondissements inattendus.

Au jour le jour, décembre 2019

N.D.L.R. Ce texte est la seconde partie de l’article sur la famille Raymond paru dans ce bulletin en février 2019.

Des 17 enfants qui naquirent du mariage de Jean-Baptiste Raymond avec Marie-Clotilde Girardin, 7 seulement (un garçon et 6 filles) atteignirent l’âge adulte. La règle voulait qu’ils se marient au sein de l’élite coloniale, canadienne ou britannique. Nous verrons que les filles épousèrent toutes des membres de professions libérales ou des marchands.

Jean-Moïse

L’aîné Jean-Moïse Raymond est né à La Tortue en 1787. Il eut une carrière bien remplie tant en affaires qu’en politique. À partir de 1810, il était associé avec son père, à La Prairie, dans la compagnie Jean-Baptiste Raymond et fils, spécialisée dans la production de la potasse et le commerce de produits manufacturés. Il dirigea l’entreprise de 1825 à 1839.

L’affaire de la pierre tombale

Marie Julie Émérance, l’une des sœurs de Jean-Moïse, est née à La Prairie le 7 août 1806 et est décédée le 10 avril 1813.

« […] La Milice et les Miliciens, que je voudrois voir bien loin, avec leur état-major, et la guerre, nous tiennent déjà en captivité, une sentinelle vouloit faire entrer dans sa guérite Mr. Henri & sa dame; et une autre présentant la bayonette à l’estomac au jeune Mr. Raymond lorsqu’il me reconduisoit la semaine dernière à 9 h. du soir de leur maison, où j’avois été donner l’extrême-onction à sa Sœur Eméranthe, filleule du Curé Boucherville (Charles-Marie Boucher de Boucherville), […]. » (Curé Boucher)

Suite au décès de la jeune Émérance, Jean-Moïse Raymond souhaite installer deux pierres tombales dans le cimetière paroissial, l’une est destinée à honorer la mémoire de sa première épouse, Marie Archange Denault Detailly (mariage à La Prairie le 20 novembre 1810) décédée prématurément en janvier 1813 à l’âge de 19 ans. La seconde pierre tombale veut rappeler le souvenir de sa sœur Émérance morte à l’âge de 7 ans. Hélas les autorités religieuses se montrent peu ouvertes à cette demande.

« Le cimetière se remplit de pierres à Épitaphes, aux pieds et à la tête des corps qui y sont déposés, et tout cela, sans demander de permission et sans payer : et voilà le jeune Raymond qui de même a fait voiturer de quoi faire élever deux tombes en maçonnerie, et il faudra bientôt chercher un autre cimetière pour les paroissiens. Je vais lui dire que j’ai consulté sur ce sujet votre Grandeur, et qu’il attende la réponse. » (Curé Boucher)

Le 8 mai 1813, le curé Boucher convoque une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux afin de connaître leur opinion au sujet de l’érection d’une tombe dans le cimetière « […] c’est Jean-Moyse Raymond qui a fait la demande d’ériger la dite tombe de quatre pieds sur quatre pieds en l’honneur de sa défunte Dame. » Voilà qui explique cette lettre qu’il adresse à l’évêque :

« Laprairie le 17 mai 1813

Monseigneur,

Je prends la liberté d’écrire à votre Grandeur à l’égard d’une tombe que je désirois ériger dans le cimetière de Laprairie, à la mémoire de ma pauvre défunte femme dont il a plut à Dieu de me priver. Ne m’imaginant point qu’il put y avoir aucune objection à ce que je la fisse ériger en prévenant Monsieur Le curé. J’ai employé des ouvriers à Montréal, à tailler cette tombe que j’ai fait traverser à Laprairie; alors Je me suis adresser à Mr. Boucher, le priant de me permettre d’ériger cette tombe, il m’a répondu qu’il ne pouvoit le permettre sans que j’en eusse eu la permission de votre Grandeur. Je prends donc la liberté de solliciter votre Grandeur de m’accorder cette faveur me permettant de témoigner à la mémoire de ma pauvre défunte des marques extérieures de ma tendresse pour elle.

J’ai l’honneur d’être, Monseigneur, votre très humble & obéissant Serviteur

J.M. Raymond Sieur »

« Les Marguilliers ont refusé au Sr. Raymond, la permission d’ériger la tombe dans le Cimetière. J’ai fait deux assemblées […] La seconde se trouva composée de 16 Marguillers, qui tous votèrent sans division contre la demande. […] Pour moi, surtout dans la 2e assemblée, je semblois être porté pour lui; et je faisois valoir ses raisons; j’observois quel ornement se seroit pour le Cimetière; je proposois divers expédiens pour accommoder la chèvre et le choux; et je me suis présenté comme faisant cause avec votre Grandeur en donnant aux Marguilliers une entière liberté de délibérer. Ils ont raisonné fort sensément, quoiqu’ils se trouvassent à la gêne par l’opulence du Sr. Raymond, Père. […] La lettre de Votre Grandeur a été lue avec confiance par le jeune Raymond dans la 1ère assemblée; dans la 2e il s’étoit apperçu d’avantage qu’elle lui étoit contraire, et il ne se soucioit plus d’en réiterer la lecture[…]» ( Curé Boucher)

Il n’y eut donc pas de pierre tombale…

Un second mariage

Devenu veuf, le fils aîné de Jean-Baptiste se marie une seconde fois à l’Assomption le 5 juin 1815. Dix-sept enfants naîtront de son mariage avec Marie Angélique Leroux Desneval; 5 garçons dont un mort en bas âge et 12 filles dont 7 décédées en bas âge.

L’une de leurs filles, Angélique Hermine, née à La Prairie en juillet 1816, épousa en 1834 le notaire Jean-Baptiste Varin né en 1810 à Michilimackinac. Ce dernier occupa de nombreuses fonctions au cours de sa longue carrière. Il fut nommé premier maire de La Prairie en 1846, élu député de Huntingdon en 1851, il fut chargé de dresser le nouveau plan cadastral de La Prairie en 1866. Varin habita durant plusieurs décennies l’immense maison de pierres située en face de l’église actuelle de la Nativité.

Bien que certains affirment que ce n’est qu’en 1839, les actes de naissance de ses derniers enfants démontrent clairement que c’est plutôt au cours de l’année 1834 que la famille de Jean-Moïse alla s’établir à L’Assomption, lieu de naissance de son épouse. C’est bien à cet endroit qu’à compter de 1834 ses quatre dernières filles virent le jour. Chacune ne vécut que quelques mois. C’est aussi à L’Assomption que trois des garçons, Gustave Adolphe, Romuald et Laurent, fréquentèrent le célèbre collège classique fondé en 1832. Il semble cependant qu’il n’aurait déménagé ses affaires à L’Assomption qu’en 1839 et qu’il ouvrit une distillerie dans cette région. D’ailleurs, l’annuaire Lovell & Gibson de 1842-1843 ne mentionne aucun Raymond, marchand ou de profession libérale, résidant à La Prairie.

Un homme aux multiples talents

Major dans la milice en 1813, il participa à la bataille de la Châteauguay. En 1830, il était devenu juge de paix du district de Montréal, et en 1831, on l’avait nommé inspecteur d’écoles dans le comté de Laprairie.

Élu député de Huntingdon en 1824, réélu en 1827 et élu dans Laprairie en 1830, il appuya le Parti canadien, puis le Parti patriote. Réélu en 1834, il conserva son siège jusqu’à la suspension de la Constitution, le 27 mars 1838. Élu sans opposition dans Leinster en 1841, « antiunioniste » il fit partie du Groupe canadien-français. Son siège devint vacant suite à sa nomination au poste de « registrateur » rémunéré du district de Leinster, le 1er janvier 1842.

Propriété de Jean-Moïse Raymond, le vapeur Canadian vit le jour à La Prairie en 1825 dans les chantiers maritimes de Gorham. Endommagé par le feu en 1826 après avoir servi comme traversier, il fut reconstruit et cédé à la St Lawrence Steamboat des Molson qui l’utilisèrent entre Montréal et Québec jusqu’à ce qu’il soit détruit par les glaces à Saint-Nicolas en 1831.

Propriétaire foncier

Au cours des trente années de leur présence à La Prairie, les Raymond, père et fils, ont multiplié les transactions sur des lots avantageusement situés.

Avant son décès en 1825, Jean-Baptiste Raymond (le père de Jean-Moïse) avait été propriétaire de nombreux terrains dont le périmètre formé par les rues Saint-Georges, Saint-Louis (aujourd’hui disparue), Saint-Jacques et Saint-Philippe. Songeait-il à en faire un site industriel situé en bordure de la commune?

À ces lots s’ajoutaient l’emplacement actuel du Vieux Marché, l’angle sud des rues Saint-Ignace et chemin de Saint-Jean (ancienne Académie Saint-Joseph), et quelques terrains rue Saint-Ignace face au fleuve, là où s’installeront plus tard les Sœurs de la Providence (aujourd’hui Résidence La Belle Époque).

Au moment de son décès, ce patrimoine immobilier fut légué à son épouse Marie-Clotilde Girardin.

Quelques années après le décès de son père, Jean-Moïse Raymond fait l’acquisition d’un emplacement situé en face de son magasin à l’angle du chemin de Saint-Jean (rue l’Ange Gardien) et de la rue Sainte-Marie.

Extrait du contrat passé devant le notaire Pierre Gamelin le 28 juin 1828 :

« […] Jean Moyse Raymond, Ecuier, Négociant, résidant dans ledit Village de Laprairie, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à l’avenir, d’un emplacement situé au dit Village de Laprairie, formant l’angle ou jonction des rues l’Ange Gardien et Ste Marie, contenant cinquante pieds de front, sur la rue Ste Marie et soixante pieds environ plus ou moins sur la rue l’Ange Gardien, tenant sur la devanture au Nord, à ladite rue l’Ange Gardien, au sud en profondeur et à l’Este d’un côté à Mrs Jean Bte, Eric Duprès et Lawrence Kidd, Ecuier et d’autre côté à l’ouest à la dite sur Ste-Marie, avec les masures d’une maison brulée, ci devant érigée en pierre à deux étages, un magazin et hangars en pierre, y adjacent qui ont été aussi brulés. […] »

Nous ignorons ce que fit Jean-Moïse de cet emplacement qu’il paya 100 livres. Selon un contrat passé le 13 novembre 1834 devant le notaire Pierre Lanctôt, le tout fut cédé au médecin et marchand Asa T. Alexander sans bâtiment, sinon certains étals de bouchers qui occupèrent le site jusqu’à l’ouverture, en 1862, du marché couvert angle Sainte-Marie et Saint-Georges.

Le marchand général Hyacinthe Sylvestre fit plus tard l’acquisition du terrain sur lequel il construisit, en 1877, son imposante demeure (photo). L’endroit est aujourd’hui occupé par le restaurant Chez Julien.

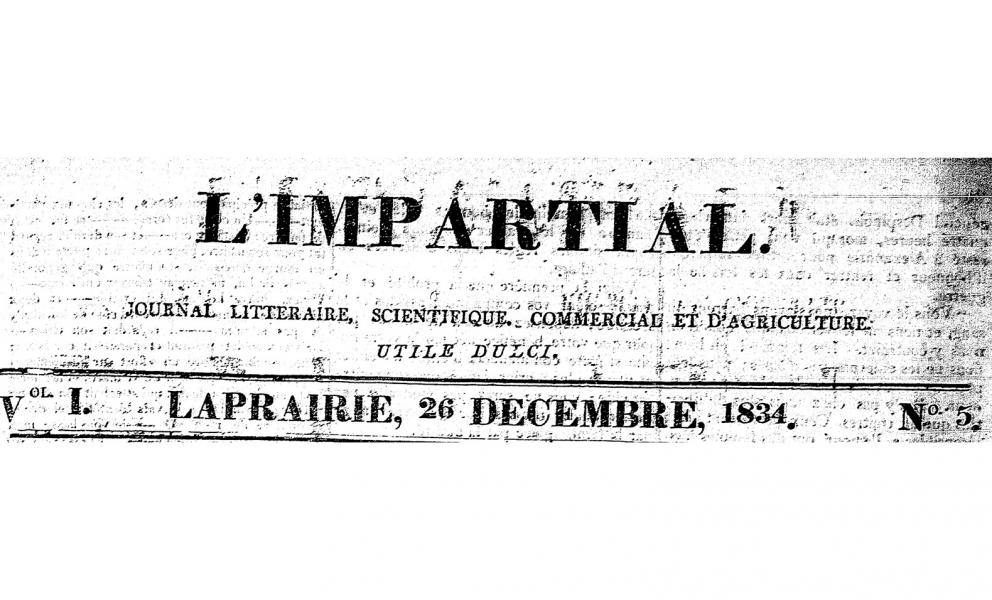

L’Impartial et le chemin de fer

Jean-Moïse Raymond s’associa avec un certain Jaumenne dans une aventure qui fut de courte durée. Tous deux étaient propriétaires de L’Impartial, un journal paru brièvement à La Prairie entre novembre 1834 et mai 1835.

Journal littéraire, scientifique, commercial et d’agriculture édité à La Prairie, L’Impartial faisait partie d’une liste de 13 « miscellanées » de langue française publiées au Bas-Canada entre 1778 et 1837 et qui ont connu une véritable explosion vers les années 1820 et 1830. Ces journaux ressemblaient à l’actuel Reader’s Digest. Tout ce qui concerne La Prairie y était toujours placé à la fin de chaque numéro et il s’agissait presque toujours de nouvelles cocasses ou anecdotiques. La modeste publication connut une fin abrupte.

Beau-père du notaire Jean-Baptiste Varin, Jean-Moïse était également lié à Joseph Masson, son beau-frère et seigneur de Terrebonne. Raymond exerça d’énormes pressions pour convaincre les habitants de La Prairie des bienfaits du chemin de fer, car ceux-ci craignaient que cela nuise à l’agriculture et à leur quiétude champêtre. Et surtout à titre de député, Raymond fit amender la chartre afin de désigner le village de La Prairie comme terminus de la future voie ferrée. Cela explique sans doute le ton enthousiaste des trois textes publiés dans L’Impartial au sujet du projet d’un chemin de fer.

Un témoignage peu convaincant

Alors que Jean Moïse était juge de paix à La Prairie en 1837, le 7 décembre de la même année Frédérick Hart de Saint-Philippe dépose sous serment un affidavit dans lequel il dresse la liste de nombreux personnages bien en vue (écuiers, avocats, capitaines de milice, députés, etc.) dont Narcisse Cardinal, Amury Girod et Jean-Moïse Raymond écuier de l’Assomption. Tous auraient participé le 6 août précédent à une assemblée politique tenue durant les vêpres devant la porte de l’église de Saint-Constant.

Bien qu’il prétende s`être trouvé sur place par simple curiosité pour voir ce qu’il s’y passait et qu’il se défende de ne pas se souvenir de tous les noms, Hart cite malgré tout une vingtaine d’individus et leurs professions. Cela ressemble étrangement à de la curiosité malsaine sinon de l’espionnage.

Au cours de cette assemblée, on aurait adopté plusieurs résolutions de nature séditieuse et propres à exciter les habitants à se révolter contre le gouvernement existant. Certains prirent la parole pour traiter ce même gouvernement de tyrannique et de corrompu, plusieurs agitant des drapeaux avec des inscriptions révolutionnaires.

À la fin de sa déposition, Frédérick Hart tient à préciser :

« […] Lorsqu’une des Résolutions de nature à inciter les habitants à se révolter fut proposée, ledit Jean Moyse Raymond s’y serait retiré. […] »

Heureusement, l’affaire n’eut pas de suite.

Décès

Devenu « registrateur » du comté de Leinster depuis 1842, Jean-Moïse Raymond succomba à Saint-Jacques-de-l’Achigan, le 8 février 1843, à l’âge de 56 ans et 1 mois. Il fut inhumé dans l’église Saint-Pierre-du-Portage, à L’Assomption, le 11 février 1843.

Dans le prochain et dernier volet il sera question de Clothilde et de Sophie Raymond.

Nos locaux seront fermés, pour la période des Fêtes, entre le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 inclusivement. Au nom du C.A. de la SHLM, de ses employées, de ses bénévoles et de ses membres, j’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes avec parents et amis. Reposez-vous bien et au plaisir de tous vous revoir au retour du congé pour vous souhaiter une bonne année 2020.

Je vous invite à être présent à notre brunch de la nouvelle année en février prochain (date et lieu à venir). Nous profiterons de cet événement pour faire la rétrospective de l’année 2019 et pour dévoiler le nom du (de la) bénévole de l’année. N’oubliez pas qu’au retour des Fêtes, janvier est le mois du renouvellement de votre carte de membre de la SHLM (40 $ pour une adhésion individuelle et 65 $ pour une adhésion avec un conjoint).

Stéphane Tremblay, président

Musiques et chansons

Approchez bonnes gens ! Venez entendre les beaux airs d’un Noël en Nouvelle-France. Le doux chant des bergers et les timbres fascinants des instruments anciens, entremêlés aux rythmes et aux couleurs des mélodies françaises, irlandaises, écossaises et amérindiennes, résonnent pour le plaisir de tous !

Enrobé d'anecdotes amusantes, Noël en Nouvelle-France transporte le spectateur aux sources des traditions et des coutumes qui accompagnaient les premiers Noëls d’autrefois au Canada.

Prix 10$: Exceptionnellement/membres et non-membres

Le nombre de places étant limité, veuillez réserver vos billets à la SHLM. Par courriel : [email protected] ou par téléphone au 450 659-1393.

Présenté le 17 décembre à 19 h 30 au Théâtre du Vieux-La Prairie 247, rue Sainte-Marie.

Philippe Gélinas a participé à plusieurs tournées en Amérique et en Europe au cours des dernières décennies. Il a joué et enregistré principalement avec l’Ensemble Claude-Gervaise. Il a travaillé pour la Compagnie musicale La Nef, volet jeune public et a collaboré à différents événements culturels avec le Studio de musique ancienne de Montréal, le Toronto Consort, le groupe Strada et l’Ensemble Anonymus.

Lise Roy – Après des études en musique, en chant et en théâtre au Collège de Saint-Laurent et au Conservatoire de musique de Québec, elle se produit comme interprète et choriste dans les salles de spectacles, les studios d’enregistrement, les postes de radio et de télévision du Québec. En 1975, elle anime une émission quotidienne à la station de radio CHLC (Baie-Comeau) et intègre à ses thèmes une touche culturelle originale. En 1980, elle est finaliste au Festival de la chanson de Granby.

Au jour le jour, novembre 2019

De 1894 à 1954 : deuxième école de rang

Au début des années 1890, le bâtiment est en mauvais état et le lieu trop petit et peu propice à l’apprentissage. Le 17 juillet 1894, les commissaires d’école adressent une requête au surintendant de l’Instruction publique à Québec afin d’obtenir la permission « ….de reconstruire leur maison d’école de l’arrondissement no. 2 sur un plan de 24 X 26 pieds en conformité aux règlements du Conseil de l’instruction publique au sujet des bâtisses d’école ».

Le secrétaire trésorier Louis Grondin mentionne que l’école est fréquentée par environ 24 élèves sur trente inscrits. Il ajoute que l’arrondissement compte environ 45 enfants de 5 à 16 ans « …..mais les contribuables qui sont généralement riches envoient beaucoup de leurs élèves au couvent et à l’académie de garçons de cette paroisse ».9

D’un même élan, ils demandent la permission d’édifier le nouveau bâtiment sur un terrain « plus grand, plus élevé et plus convenable » situé à environ cent pieds de l’ancien. Propriété de Louis-Casimir Brossard, cultivateur prospère de la côte des Prairies, le lot identifié sous le numéro 263 au plan et livre de renvoi officiel de la paroisse de La Prairie mesure 180 pieds de longueur sur 110 pieds de largeur. Enclavé entre le chemin de fer et le chemin des Prairies, le terrain a la forme d’un triangle peu propice à la culture du sol. En échange, la commission scolaire de la paroisse de La Prairie, représentée par son président Octave Brossard, lui cède le lot 264 où s’élève « une vielle maison d’école… ».

Accueillie favorablement par « l’honorable Surintendant », l’entente est signée le 28 août 1894 en l’étude du notaire A.J.A. Roberge à La Prairie.10

Convertie en grange, puis laissée à l’abandon, l’ancienne école de syndics sera démolie.

_______________________________________________________________________

9 BAnQ-Québec, Fonds du ministère de l’Éducation du Québec (E13), Département de l’Instruction publique, Index de la correspondance reçue de 1891 à 1899.

10 BAnQ-Montréal, greffe du notaire A.J.A. Roberge, le 28 août 1894, no. 8675.

Une nouvelle apparence

La photographie de la page 2 prise au tournant du XXe siècle montre l’aspect de la nouvelle école de rang.

Devant le bâtiment d’un étage et demi, coiffé d’un toit à deux versants et revêtu de planches à clins et de contrevents installés à l’été 1900, se profile l’image de l’institutrice entourée d’une vingtaine d’écoliers prenant la pose avec tabliers blancs et livres à la main. Sur le devant de l’édifice, un perron surmonté d’un « tambour » donne accès à la porte principale, alors que sur le côté se détache un hangar où est entreposé le bois servant au chauffage de l’école. Un logement est prévu à l’étage pour l’enseignante, mais son contrat stipule qu’elle doit entretenir le feu et voir au ménage. Au moment du recensement de 1901, l’institutrice Céline Grondin habite à l’école et déclare un salaire de 150$ par année.

Le confort est minimal. Même si en 1899 une pompe à eau est disponible à l’intérieur, on devra attendre le début des années 1930 avant de pouvoir profiter des bienfaits de l’électricité. Et comble de privilèges : en 1950 seulement, des « toilettes à chasse d’eau » sont installées à l’intérieur de l’école .11

L’inspecteur d’école : un personnage important

Il arrive fréquemment que l’inspecteur d’école réclame une amélioration de l’état des écoles sous sa juridiction : « Les tableaux noirs de toutes les écoles sont mauvais et insuffisants. Chaque salle de classe doit avoir deux bons tableaux noirs de grande dimension. Cette amélioration est urgente et doit se faire sans retard. » (A.F. Grondin, 16 avril 1906)

Le 4 juin 1908, l’inspecteur Lippens enjoint les commissaires de pallier au mauvais égouttement du terrain de l’école du chemin des Prairies : « Terrain trop bas, mauvaise fondation, eau dans la cave, même en septembre (….) L’école est au milieu d’une mare d’eau après les pluies, et on y patine l’hiver ».

L’année suivante, il note que l’école est spacieuse et propre et recommande d’ajouter six bancs-pupitres de deux places.

Personnage emblématique du milieu scolaire, l’inspecteur d’école entreprend sa tournée de classe deux fois par année et informe les commissaires des forces et des faiblesses de l’enseignement, de l’organisation de l’école et du classement des élèves. Les remarques au sujet de la compétence des institutrices de l’école de l’arrondissement des Prairies sont généralement positives.

En visite dans les huit écoles de rang de la paroisse, le nouvel inspecteur J.A. Dupuis mentionne dans son rapport du 7 juin 1919 le remarquable travail de l’enseignante Alexandrine Langlois, « ..votre meilleure institutrice…. ». Engagée en 1917 au salaire de 230$, elle est toujours présente au cours de l’année scolaire de 1920-1921.

Une autre figure marquante, Marie-Louise Demers (1893-1971), consacra toute sa carrière à l’école de « Brosseau Station ». Originaire de Saint-Jacques-le-Mineur, elle enseigne à plusieurs générations d’écoliers jusqu’à sa retraite en 1949. Par la suite, Adèle Brosseau, fraîchement diplômée de l’École normale, poursuit la tâche d’instruire une trentaine d’élèves du 1er au 5e degré. Lors de sa visite de juin 1950, l’inspecteur est favorablement impressionné par ses efforts à réaliser l’esprit du nouveau programme.

« En général, vous avez lieu de vous réjouir du travail de vos institutrices, la majorité s’acquitte de sa tâche avec zèle et honneur. »

Cette reconnaissance ne s’accompagne pas toujours d’une juste rétribution. En 1953, près de la moitié des institutrices gagnent moins de 1000$ par année.12

De 1954 à 1960 : troisième école de rang

Bien qu’au début des années 1950, on recense plus de 5000 écoles de rang dans les paroisses du Québec, des voix s’élèvent et réclament leur fermeture et la centralisation des services dans les villes et les villages, avec également l’accès à un réseau d’enseignement secondaire public.

Des études révèlent une triste réalité, à savoir que le Québec a le plus bas taux de scolarisation au Canada. On constate alors que 50% des jeunes quittent l’école à l’âge de 15 ans.13

Malgré la situation, le gouvernement Duplessis continue à promouvoir la construction d’écoles en milieu rural. En 1954, la commission scolaire de la Paroisse de La Prairie reçoit donc l’autorisation du Département de l’Instruction publique de vendre à l’enchère la vieille école construite en 1894 et de bâtir sur le même terrain un nouveau bâtiment en briques comportant un logement pour l’institutrice.14

Irénée Morin et Marcel Brossard s’engagent à construire la nouvelle école pour la somme de 13 500 $ conformément aux plans et devis de la Série A, fournis par le Département de l’Instruction publique. Entretemps, la vieille bâtisse adjugée à un cultivateur du lieu est déménagée à une centaine de mètres sur la devanture d’une terre (lot 271-272 ancien cadastre) et transformée en résidence.

En 1999, cette terre sera vendue et quelques mois plus tard, l’ancienne école de rang sera complètement détruite par un incendie. Des unités d’habitation du Village Parisien s’élèvent maintenant sur le site.

_______________________________________________________________________

13 Gérin-Lajoie, Paul. Combats d’un révolutionnaire tranquille, Propos et confidences. CEC, 1989, p. 27-40.

14 Commission scolaire de la Paroisse de La Prairie, Livre des délibérations, volume #3, réunion du 7 juin 1954 et du30 août 1954.

C’est le temps que ça change

Déjà à la fin des années 1950, la population de la nouvelle ville de Brossard connaît une croissance importante. Les familles récemment installées sur le territoire réclament des écoles modernes et l’accès à une éducation de qualité. La nécessité de centraliser les services scolaires s’impose alors comme la meilleure solution. Lors d’une assemblée spéciale tenue le 16 août 1960, les commissaires demandent au Département de l’Instruction publique la permission de fermer l’école no 2 du chemin des Prairies « dans le but de regrouper nos élèves ».15

Avec l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage en juin 1960, le système scolaire est désormais soumis à d’importantes réformes. La création du ministère de l’Éducation en 1964 met sur pied de nouvelles structures éducatives qui transforment le milieu scolaire. Après plus de 130 ans d’existence, on assiste à la disparition graduelle des écoles de rang.

Après sa fermeture, la dernière petite école de rang est acquise par l’instituteur François Clermont en 1967 et convertie en résidence privée.16 Inoccupée au cours des années 2000, le bâtiment est démoli à son tour et fait place de nos jours à une construction de petite dimension qui loge quelques commerces de proximité.

Située juste en face, la maison Brossard construite en pierre des champs à la fin du 18e siècle résiste au temps. Sur le chemin des Prairies, elle est désormais le seul témoin de l’époque rurale et agricole de la ville de Brossard.

_______________________________________________________________________

15 Ibid., volume #5, réunion du 16 août 1960.

16 Georges Brossard, notaire. Vente de Corporation scolaire de Ville de Brossard à François Clermont, le 8 août 1967. Registre foncier du Québec en ligne, Index aux immeubles, Paroisse de La Prairie, cadastre 263, acte no. 81670.

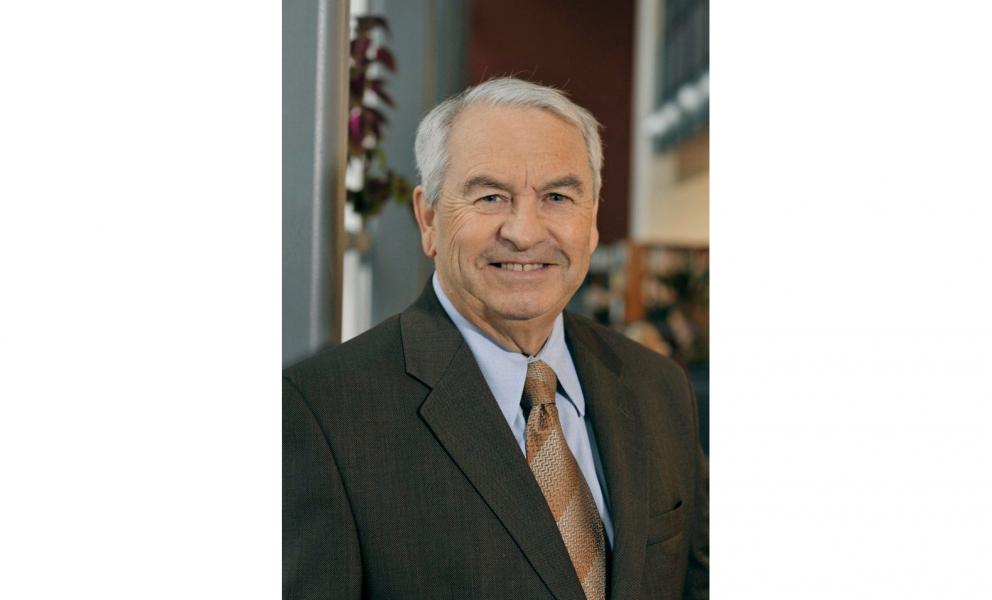

Les députés ayant représenté notre circonscription dans le passé ont toujours manifesté un intérêt marqué pour l’action de la SHLM. À ce titre, M. Jean-Claude Poissant n’a pas fait exception à la règle durant son mandat : commandite de notre bulletin mensuel et du site web et aide à notre demande de subvention auprès d’Emplois d’été Canada pour l’embauche des guides étudiants lors de la saison estivale. C’est pourquoi nous tenons à remercier chaleureusement M. Poissant pour son implication auprès de la Société d’histoire au cours des quatre dernières années. Les élections fédérales tenues le lundi 21 octobre dernier ont désigné M. Alain Therrien comme nouveau député de la circonscription de La Prairie. Nous tenons à le féliciter pour son élection et nous l’invitons cordialement à venir rencontrer l’équipe de la SHLM afin de discuter de généalogie, d’histoire et de patrimoine.

Stéphane Tremblay, président

Détenteur d’une maîtrise en histoire et d’un certificat en journalisme, Laurent Busseau est un historien consultant sous le label Historien sans Frontière. Histoire peu connue de la Nouvelle-France, 36 guerriers iroquois ont été envoyés sur les galères méditerranéennes du Roi-Soleil Louis XIV à la fin du XVIIe siècle.

Cette conférence offre une nouvelle lecture sur ces Iroquois pris lors de l'expédition punitive du gouverneur militaire de la Nouvelle-France contre l'Iroquoisie en août 1687, pour expliquer leur aventure depuis le port militaire de Rochefort jusqu'à l'arsenal royal de Marseille, où seulement 13 d'entre eux survivront au calvaire des galères et retourneront au Canada en 1689.

Dans le cadre de la semaine nationale de la généalogie, notre club de généalogie vous propose une soirée portes ouvertes le lundi 25 novembre à compter de 19 h.

Bienvenue à tous!

Lors de sa visite du 5 septembre dernier à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, monsieur Christian Dubé, député du comté de La Prairie, ministre et président du Conseil du Trésor, a accédé à la demande du GRTSHFR-MTL de faire une déclaration à l’Assemblée nationale du Québec pour :

Souligner la journée du 22 septembre commémorant l’arrivée enNouvelle-France du premier contingent de Filles du Roy, en 1663

Faire connaître l’apport des 18 Filles du Roy qui se sont installées dans la Seigneurie de La Prairie après 1667.