Au jour le jour, octobre 2021

L’ancienne emprise du chemin de fer de 1836 est toujours visible sur le Chemin de la Bataille Sud. Un patrimoine à conserver.

Le 18 septembre dernier est décédée, à l’âge de 88 ans, madame Patricia McGee Fontaine.

Née le 10 décembre 1932 du mariage de Patrick McGee (maire La Prairie de 1947 à 1950) et de Jeannette Brisson, elle était la petite nièce du docteur Thomas-Auguste Brisson qui fut successivement maire (1885-1893) et responsable de la santé publique de La Prairie. Son arrière-grand-père, Laurence McGee, fonde à La Prairie, avec son associé David Demers, le magasin général Demers & McGee.

Patricia épouse Ange-Albert Fontaine le 18 août 1956. De cette union naîtront trois enfants, Michel, Lise (décédée) et Jean.

Madame McGee-Fontaine s’est longtemps impliquée à la Société d’histoire ; elle en a été une pionnière et une ouvrière très active. En effet, membre dès 1974, puis au conseil d’administration à partir de 1976 dont elle devient présidente en 1985 jusqu’en 1987. Pendant plusieurs années, tout en pratiquant sa profession d’infirmière, elle était de tous les dossiers à la SHLM : expositions, demandes de subventions, généalogie, archives, mise en valeur du Vieux La Prairie, etc. Sa présence et ses actions ont largement contribué à établir les bases de ce qu’est aujourd’hui la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Elle a œuvré au sein de plusieurs projets de longue haleine dont, en 1980, le traitement du fond de l’abbé Élisée Choquet (en collaboration avec Berthe Dubuc Favreau et Héléna Doré Désy) ainsi que la récupération du fonds « Biens des Jésuites ».

En 2015, elle reçoit du lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne la médaille honorifique pour les aînés.

En 2018, Patricia (c’est ainsi qu’on s’adressait à elle) a donné quantité de documents à la SHLM, dont l’ensemble est désigné ainsi :

P108 —Collection Patricia McGee-Fontaine. — 1824-2017. — 870 photographies. — 701 négatifs. — 2 albums de photographies (175 et 12 photographies). — 6 documents iconographiques : reproductions imprimées. — 31,2 cm de documents textuels. — 6 rubans. — 2 macarons. — 2 brochures. — 1 disque compact. — 2 cartes : tracées à la main.

La collection d’archives concerne l’histoire de la famille élargie de Patricia McGee-Fontaine et celle de La Prairie, résultats de recherches qu’elle a réalisées, d’archives accumulées et de ses activités au sein de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine.

Celles et ceux qui l’ont côtoyée se souviendront d’elle comme d’une personne souriante, réfléchie et attentionnée.

Témoigne de la participation de Patricia McGee Fontaine au concours « Mémoire d’une époque » organisé par l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC) à titre d’intervieweuse de monsieur Paul Favreau en 1984, puis de madame Berthe Dubuc-Favreau en 1985.

N.D.L.R. Quatre étudiant.e.s ont étroitement collaboré aux activités de la SHLM au cours de l’été qui s’achève. À leur suggestion, nous leur offrons l’occasion de résumer leur expérience estivale. Nous publions ici le deuxième de ces textes.

Ce mois-ci: Andrea Pavaluca, guide touristique

C’est à travers son architecture que l’on devine l’âme d’une nation.

Lorsqu’on grandit aux abords du boulevard Taschereau, parmi ses mornes étendues de béton, il est facile d’oublier d’où on vient. Le souvenir de nos prédécesseurs semble avoir péri sous le rouleau compresseur de l’américanisme. Ces allées de laideur qui foisonnent dans bien des villes américaines ont toutes, pour le banlieusard, le parfum de chez soi. Mon emploi de guide, que j’ai également occupé à l’été 2019, m’a donc permis de renouer avec la riche histoire de la Rive-Sud, et aussi d’y reconnecter avec mes concitoyens.

J’ai donné des visites assez intimes, car mes groupes dépassaient rarement les quatre personnes. Ainsi, il devenait plus facile de créer des liens avec les visiteurs, parfois même de communier dans l’amour de l’histoire. Notre patrimoine et ses récits constituent le ciment de notre communauté, qu’ils incarnent. Lorsque les immeubles du Vieux-La Prairie se fraient une place dans notre cœur, que ce soit par leur âge vénérable ou par leur beauté, débute inexorablement notre enracinement dans la communauté locale ou même nationale. La conscience d’une admirable présence séculaire sème en nous le désir de léguer à nos descendants un monde bien.

Ainsi, j’éprouvais la plus grande fierté non pas à parvenir à capter l’attention de mes groupes, mais plutôt à changer leur regard sur la question du patrimoine. En effet, dans mes visites, j’aborde également l’enjeu de la protection des immeubles historiques, à travers un bâtiment qui a été affreusement rénové à une époque où les protections législatives n’existaient pas. J’estime donc que ma mission en tant que guide est accomplie lorsque je sens qu’un visiteur, jusque-là indifférent ou mal informé, devient soudainement touché par la fragilité de notre patrimoine bâti au Québec.

Par ailleurs, en raison de la pandémie, je m’attendais à un été plutôt calme. Comme j’avais tort! L’achalandage semblait même supérieur à celui de l’été 2019! Je pense que les gens, épuisés par le confinement, avaient soif de sorties et de culture. En effet, j’ai constaté que les visiteurs de cette année semblaient davantage heureux d’être là et encore plus reconnaissants envers notre travail. Le sentiment était réciproque! Cloîtrée chez moi depuis mars 2020 à suivre des cours en ligne, la névrose et la déprime m’avaient envahie entre mes quatre murs. L’action quotidienne ainsi que mes conversations avec des visiteurs et collègues passionnés ont ressuscité la fille joyeuse et enthousiaste qui avait disparu dans la pandémie.

Cet automne, j’ai très hâte de reprendre en personne mes études de droit à McGill. Comme notre histoire et notre nation vivent aussi à travers nos lois, ma passion pour l’histoire me fait encore plus apprécier mon domaine d’études. Mon amour du passé éclairera toujours mon chemin.

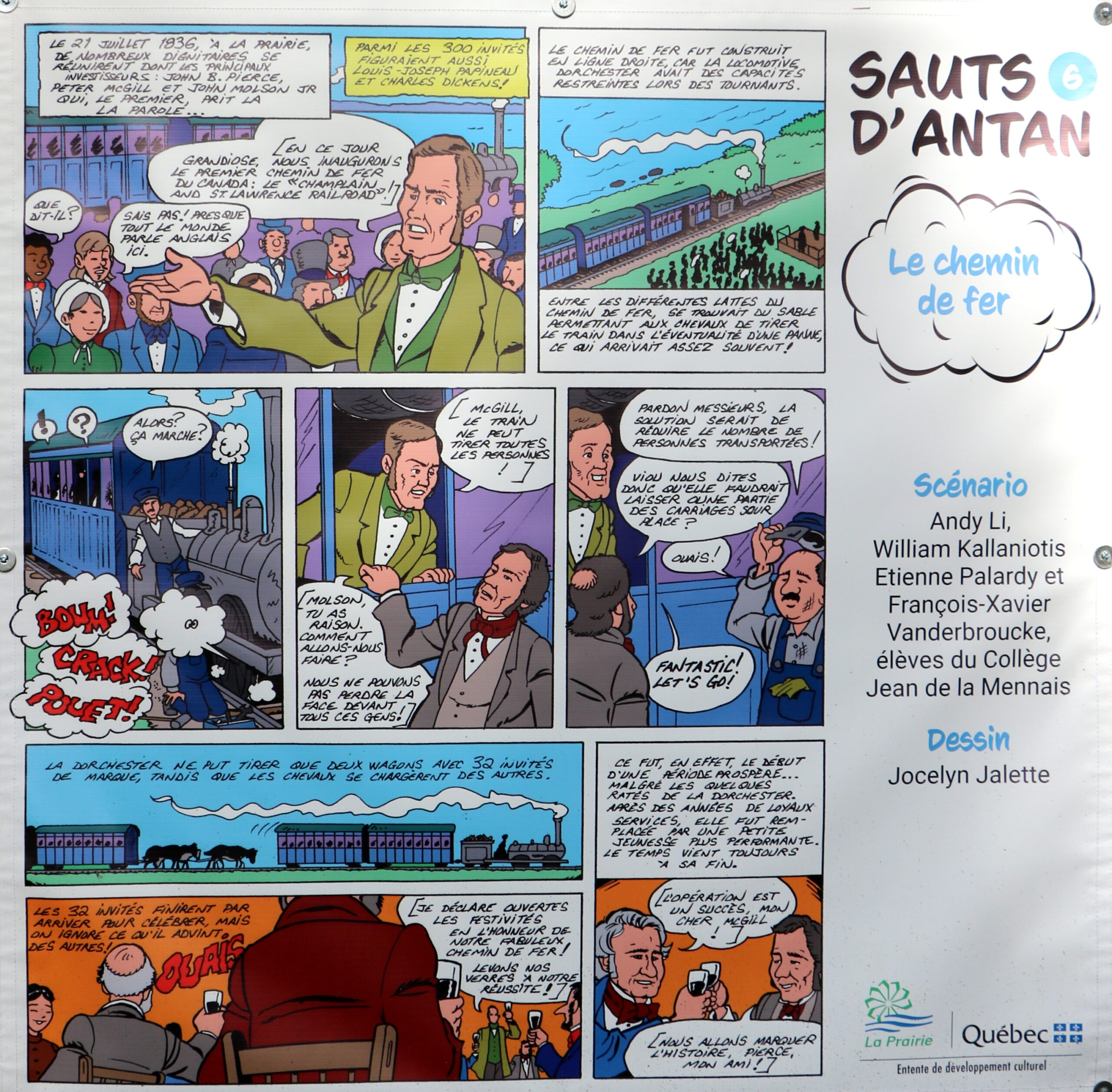

Le samedi 25 septembre dernier avait lieu dans le Sentier du Vieux-Fort le lancement de l’exposition Sauts d’antan. Ce projet, amorcé à la fin du printemps 2019, devait voir le jour au printemps 2020, mais a dû être reporté à l’automne 2021 à cause des restrictions imposées par la pandémie de la Covid 19.

Vingt-deux élèves du collège Jean de la Mennais répartis en neuf équipes ont élaboré différents scénarios à partir de thèmes puisés dans l’histoire de La Prairie. Les sujets retenus furent : la rivière Saint-Jacques, la fondation de La Prairie, les filles du Roy, la bataille de 1691, l’église de la Nativité, le chemin de fer, l’incendie de 1846, l’inondation et le collège Jean de la Mennais.

Sur la base du travail des neuf équipes, le bédéiste Jocelyn Jalette a élaboré au cours de l’été 2020 neuf bandes dessinées qui sont actuellement exposées dans le Sentier du Vieux-Fort.

L’observateur comprendra qu’il s’agit là d’une approche humoristique de l’histoire, élaborée à partir de faits avérés. Le but premier étant d’intéresser les plus jeunes à l’histoire locale, n’y voyez nulle prétention de raconter les faits de façon objective. Sous peu, 150 brochures regroupant les neuf planches des dessins seront produites et distribuées auprès des jeunes visiteurs. La SHLM disposera d’une cinquantaine d’exemplaires.

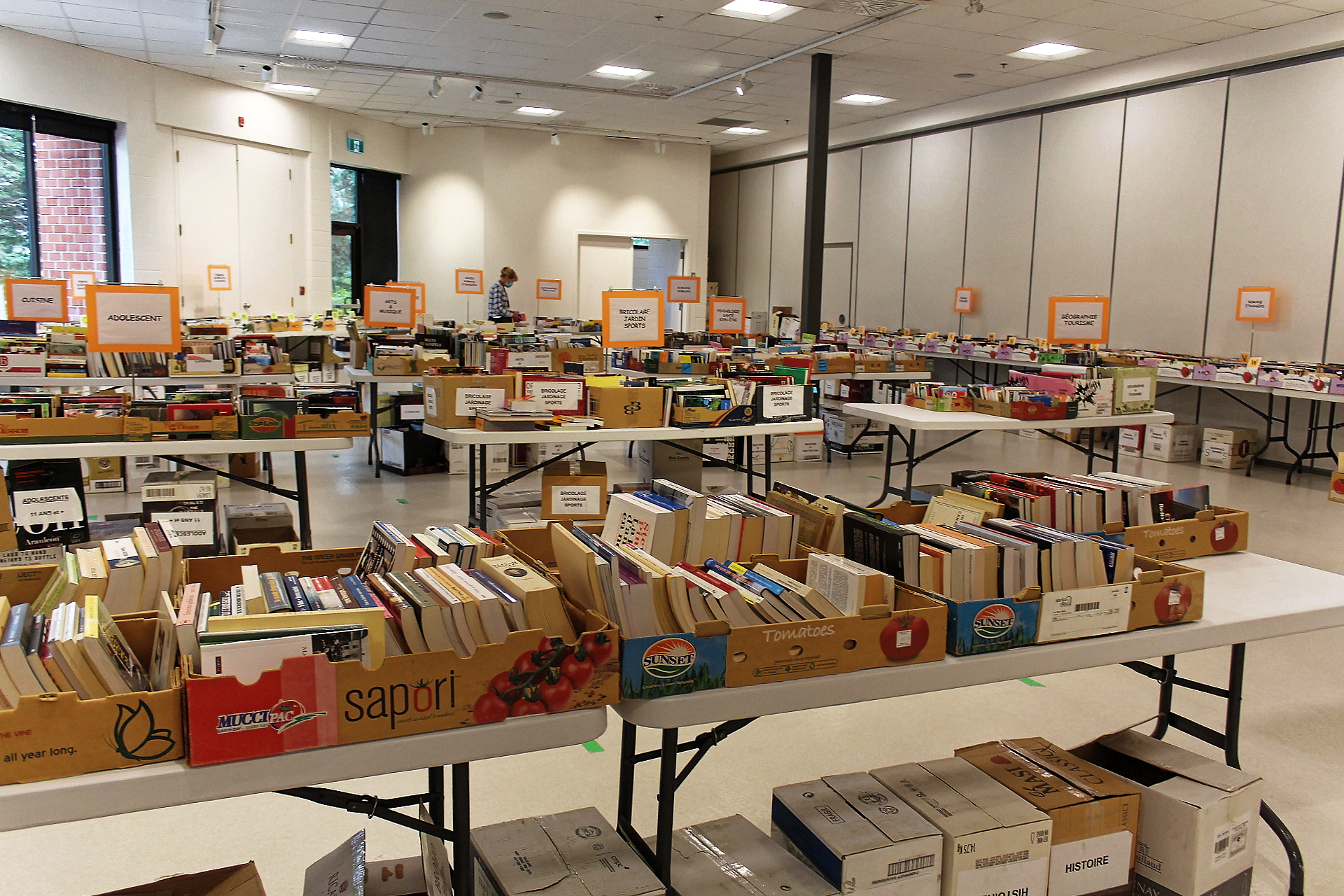

Après un an d’attente, notre vente de livre annuelle s’est tenue du 1er au 3 octobre 2021.

Une nouveauté cette année : la vente a eu lieu au complexe multifonctionnel Guy-Dupré.

Nous avons reçu énormément de commentaires positifs de la part des visiteurs pour ce changement de local.

En effet, il y avait beaucoup plus d’espace, le local était très éclairé et les quelque 400 bouquineurs qui se sont présentés pouvaient aisément circuler entre les rangées de tables garnies de livres à prix très compétitif.

Merci à tous les participants!

Remerciements

Le comité de la vente de livres, Jocelyne Brossard, Nicole Crépeau, Yolande Girard, Huguette Langlois et Nicole Surprenant, tient à remercier les personnes suivantes qui ont fait de cet événement un grand succès:

Colette André, Gilles Blanchard, Gaétan Bourdages, Venant Brault, Daniel Davignon, Jean-Pierre Labelle, Caroline Laberge, Edith Langlois, Francine Langlois, Marie-Josée Machabée, Ken Morris, Andrea Pavaluca, Louise Péloquin, Jonathan Trottier.

Crédit photo: Nicole Crépeau

Cette photo, parue à la une du bulletin de juin dernier, illustre l’autoroute 15-132 vers 1963. Un lecteur attentif nous a demandé à quoi servait le petit bâtiment entouré d’un cercle rouge. Faites parvenir votre réponse à notre adresse courriel, [email protected].

La solution sera révélée dans le bulletin de novembre.

L’automne à la SHLM

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, certaines de nos activités ont pu reprendre cet automne ou reprendront à l’hiver. Ainsi, nous avons pu organiser, après plus de 18 mois d’attente et avec d’excellents résultats, notre vente de livres usagés, entre le 1er et le 3 octobre dernier au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Un énorme merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce comité ou qui sont venues nous encourager durant ce week-end.

Nous saurons bientôt si nous pourrons reprendre nos activités de généalogie cet automne (cours et réunions du Club de généalogie du lundi soir) et nos conférences mensuelles (à compter de janvier 2022).

Voici nos heures d’ouverture pour la période qui s’étend de septembre 2021 à mai 2022 : fermés durant les fins de semaine, nos locaux seront ouverts les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 17 h (fermés entre midi et 13 h). Bienvenue à tous.

Profitez bien de l’automne (ma saison préférée).

Madame Hélène Doth, de La Prairie, est décédée le mardi 31 août 2021 à l’âge de 78 ans. Elle était la fille de feu Eugène Doth et de feue Yvonne Bériault ; la chère sœur de Cécile (feu Yvon Séguin). Elle fut précédée par un demi-frère, Lawrence Dotte.

Membre de la SHLM depuis de nombreuses années, elle a été une bénévole active au sein du comité responsable de la vente de livres usagés. Elle a également été coautrice, avec René Bacon, de l’ouvrage généalogique « Gaspard Dauth, de l’Alsace au Canada », paru en 2005.

Sous la direction de Mme Jocelyne Brossard, qui prend le relais de Mme Lina Chopin, notre comité de paléographie a repris ses activités le jeudi en après-midi. Donc, si vous êtes intéressé.e.s à améliorer vos habiletés en paléographie, ou encore si vous êtes en possession de documents anciens à paléographier, ou peut-être avez-vous déjà participé aux ateliers de paléo de la SHLM, et aussi, si vous avez déjà suivi une formation en paléographie, nous vous invitons à vous joindre à l’équipe.

De plus, si vous avez de la difficulté à lire de vieux documents, nous pouvons le faire pour vous moyennant un léger coût. Pour toutes informations, vous pouvez communiquer avec Caroline Laberge à la SHLM.

Le comité de paléographie.

Au jour le jour, septembre 2021

N.D.L.R. Quatre étudiants ont étroitement collaboré aux activités de la SHLM au cours de l’été qui s’achève. À leur suggestion, nous leur offrons l’occasion de résumer leur expérience estivale. Nous publions ici le premier de ces textes.

Ce mois-ci: Gabrielle Girard

Cet été, j’ai eu la chance d’occuper un poste aux archives de la SHLM. J’étais très enthousiaste d’avoir accès à un emploi se rapportant à mon futur domaine d’étude ! Je suis extrêmement reconnaissante envers la SHLM pour cette opportunité ; puisque j’amorce en septembre un certificat en archivistique, cet emploi a permis de me familiariser concrètement avec le secteur vers lequel je me dirige. Mon expérience à la SHLM m’a rassurée quant à mon choix de formation académique : je suis désormais convaincue que je vais me plaire au sein de ce milieu ! Dans le cadre de mon travail, j’ai beaucoup apprécié pouvoir côtoyer des gens passionnés tout en combinant deux de mes champs d’intérêt : l’histoire et l’archivistique.

Au cours de mon passage à la SHLM, j’ai eu l’occasion de contribuer à l’indexation des bulletins Le Bastion et Au Jour le Jour. La lecture de ces bulletins suivie de leur transfert vers le site web de la SHLM m’a offert une vue d’ensemble privilégiée sur les activités de la Société pour la période de 1982 à 2015. Une telle tâche m’a permis d’en apprendre énormément au sujet de la SHLM ainsi que sur l’histoire de La Prairie. De plus, cette expérience m’a également fait prendre conscience du temps et du travail qu’ont investis de très nombreux bénévoles au fil des ans afin d’assurer la pérennité de l’organisme.

J’ai également effectué quelques tâches connexes : je me suis familiarisée avec la description et la cotation de documents d’archives ainsi qu’avec le logiciel Archi-Log. De telles compétences me seront indubitablement bénéfiques dans le cadre de ma formation académique. Je suis reconnaissante d’avoir été épaulée par Caroline Laberge, une archiviste expérimentée qui m’a conseillée judicieusement et informée à propos de ce métier.

Finalement, j’ai eu la possibilité d’acquérir des notions en recherche généalogique. L’accès à de nombreuses bases de données dont bénéficie la SHLM m’a offert une occasion unique d’en apprendre davantage à propos de mes ancêtres, ce qui fut une expérience très enrichissante. J’ai également aidé quelques visiteurs à faire des découvertes au sujet de leur propre famille : le sentiment d’aider les autres fut pour moi très gratifiant.

Somme toute, j’ai beaucoup apprécié mon été à la SHLM. Je trouve cela admirable qu’un tel organisme, faisant la promotion de l’histoire et du patrimoine culturel, soit si facilement accessible au grand public. Les archives de la Société, sa bibliothèque ainsi que ses accès numériques recèlent d’innombrables documents uniques et captivants, offrant au chercheur qui les consulte un aperçu inédit du La Prairie d’autrefois. Je suis consciente de la chance que j’ai eu de pouvoir accéder à de telles quantités d’information de manière quotidienne.

Je compte assurément revenir à la SHLM l’été prochain !

Tel que mentionné dans l’édition précédente du Au jour le jour, les locaux de la SHLM ont été utilisés pour le tournage d’une série québécoise de fiction, Lac-Noir.

Toute l’équipe de la compagnie de production Pixcom a été présente entre le 11 et le 18 juin 2021.

La journée du vendredi a été consacrée à la transformation du 249, rue Sainte-Marie en poste de police de la Sécurité du Québec, situé dans la ville de Lac-Noir.

Pour l’occasion, notre local a été complètement vidé, le décor installé et tout était prêt pour le début du tournage le lundi matin.

Ne vous inquiétez pas, tout a été remis en place à la fin de la semaine.

Plusieurs équipements ont été installés à l’extérieur pour faciliter les prises de vues, donner des effets d’ombrage et augmenter le suspense de certaines scènes.

Diffusion, hiver 2022 sur Illico

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine s’est enrichie récemment d’un document relatant l’histoire d’une des grandes entreprises de la municipalité durant la première moitié du XXe siècle, la Fonderie Paquette. De ses débuts en 1920 jusqu’à la dissolution de sa charte en 1978, en passant par son déménagement à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1963, tout y est décrit en ordre chronologique.

Plusieurs photos agrémentent la lecture de l’ouvrage dont une sur les ouvriers de la fonderie vers les années 1935.

« C’est en écrivant la généalogie familiale que m’est venue l’idée de concentrer mes recherches sur la fonderie. Bien peu avait été écrit sur le sujet, quelques photos c’est tout. Malheureusement, tous ceux et celles qui auraient pu m'aider dans mes recherches sont décédés depuis longtemps. J'aurais voulu décrire quelle sorte d'homme était mon grand-père Albert Paquette.

Fils d'ouvrier, mouleur de formation demeurant sur la rue de Gaspé à Montréal, il n'a pas hésité à l'âge de 32 ans à acheter une fonderie à La Prairie et y déménager sa famille déjà composée de huit enfants. Six autres allaient naître à La Prairie ».

Ce projet à saveur historique et humoristique est né d’une volonté de la Ville de La Prairie de sensibiliser les jeunes à leur patrimoine. L’idée de produire une œuvre urbaine et visible dans le Vieux-La Prairie, en collaboration avec des élèves du secondaire, s’est donc imposée tout naturellement.

C’est ainsi que Sauts d’antan, un projet de bandes dessinées racontant des pans de l’histoire de la Ville de La Prairie, voyait le jour. Réalisé en 2019 par les étudiants du Collège Jean de la Mennais en collaboration avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et le bédéiste Jocelyn Jalette, c’est finalement en 2021 qu’il sera lancé.

Venez rencontrer monsieur Jalette qui vous présentera le processus de création de ce projet.

Journée de la culture, 25 septembre, 10 h

Sentier du Vieux-Fort (sur inscription)

Jocelyn Jalette est né en 1970 à Joliette. Il débute sa carrière de bédéiste en 1987 dans les pages de la revue « Jeunes du monde ». Il dessine, depuis 2003, les décors des albums de Tristan Demers (Gargouille) et a corédigé avec lui un guide pédagogique sur la bande dessinée (Hurtubise).

En 2009, il est le premier à relater en bande dessinée l’histoire des Rébellions de 1837-1838, La république assassinée des Patriotes. Plus récemment, il publie un recueil de 18 textes qui se déroulent lors de fêtes importantes, Cauchemars au calendrier.

Le 5 mars 1913, au cours d’une réunion du conseil municipal de La Prairie : « Sur demande du Bureau d’Hygiène Provincial et vu les progrès alarmants que fait l’épidémie de variole dans la province de Québec. Il est proposé par l’échevin Henri Brossard, et unanimement résolu que ce conseil statue et décrète par règlement …» (voir le texte original au bas de cette page).

N.B. Compte tenu de la situation actuelle, la SHLM n’est pas tenue d’appliquer les règles sur la présentation du passeport vaccinal pour autoriser l’accès à nos locaux.

Malgré une indexation partielle des plus récents bulletins, compte tenu des centaines de pages déjà parues depuis la naissance du Au jour le jour, il devenait de plus en plus difficile de s’y retrouver à travers un grand nombre d’articles publiés antérieurement.

Grâce au travail acharné de notre étudiante Gabrielle Girard, tous les articles du bulletin Au jour le jour sont désormais accessibles grâce à la reconnaissance de caractères.

Il suffit de vous rendre sur le site web de la SHLM et de cliquer sur l’onglet « bulletin Au jour le jour ». Vous entrez ensuite le sujet de votre recherche à gauche de la petite loupe et tous les articles contenant le sujet recherché apparaîtront à l’écran.

De plus, cette indexation permet un accès au bulletin via les moteurs de recherche internet (exemple : Google), permettant une plus grande diffusion.

Voilà donc un outil précieux pour tous les chercheurs en histoire.

Elle est de retour!

Après plus d’une année d’absence en raison de la situation pandémique, notre vente de livres usagés est finalement de retour.

Exceptionnellement, cette année, elle se tiendra dans les locaux du Centre multifonctionnel Guy-Dupré au 500 rue Saint-Laurent à La Prairie.

Nos heures d’ouverture seront :

Vendredi 1er octobre de 10 h à 20 h

Samedi 2 octobre de 10 h à 16 h

Dimanche 3 octobre de 10 h à 16 h

Suite à cette pause, nous avons recueilli un très grand nombre de livres qui vous seront offerts à des prix imbattables.

Les modes de paiement acceptés sont: comptant, crédit ou débit.

Apportez vos sacs.

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.

Le comité de la vente de livres

Suite à la 3e vague de la pandémie à la fin du printemps, nous avons profité d’une saison estivale plus « normale » que celle de l’année précédente. Une subvention du programme « Emplois d’Été Canada » a permis l’embauche de 4 étudiants (2 guides et 2 assistants aux archives) qui ont été encadrés par notre directrice générale.

À compter du 28 juin, ils ont contribué à la réalisation de notre mission (généalogie, histoire et patrimoine) en accueillant les visiteurs. Plusieurs chercheurs et touristes ont ainsi eu l’occasion de visiter nos locaux et de participer à nos activités estivales (exposition sur le régiment de Carignan-Salières, visites guidées, rallyes numériques et recherches généalogiques).

C’est maintenant l’heure de la rentrée d’automne et, dès le 30 août, nous retournons à notre horaire habituel. À inscrire à votre agenda : le retour de notre vente de livres usagés qui aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré du 1er au 3 octobre.

Merci à notre directrice générale et à nos étudiants pour l’excellente saison estivale et bonne rentrée à tous!

Au jour le jour, juin 2021

En novembre 2019, l’éditeur et historien Conrad Black signait une chronique dans le National Post de Toronto dans lequel il affirmait qu’à la fin du Régime français l’élite de notre société coloniale avait quitté volontairement (departed) leur patrie pour s’expatrier en France… mais, qu’en est-il au juste ?

D’entrée de jeu, nous reconnaissons que cette affirmation non fondée a été partagée, à tort selon l’historien Marcel Trudel, par plusieurs collègues alors que celle-ci n’était appuyée que sur une base historique nébuleuse du clergé canadien, et non sur des faits.« La perte du Canada s’acheva par une émigration massive des officiers des compagnies de la Marine… un élément d’explication, l’absence de liens profonds avec le Canada » sic… – Boris Lesueur, Introduction à l’histoire des troupes de la Marine sous l’Ancien Régime, dans : Répertoire des Officiers des Troupes de la Marine au Canada, 1683-1760. pages 81-82. Si M. Black avait changé qu’une seule lettre de ce mot clé, à savoir « deported » au lieu de « departed », cela changerait pour plusieurs, tout le sens et la compréhension de l’histoire du Canada qui a fait suite à la guerre de conquête.

Cette distorsion des faits historiques évoquée par M. Black laisse implicitement sous-entendre qu’au départ des troupes de l’Armée de terre française en 1760, l’élite ainsi que la petite noblesse militaire de la Nouvelle-France auraient volontairement suivi celles-ci et serait rentrée en France en abandonnant son peuple à lui-même. Selon M. Black le vacuum ainsi créé aurait été rempli par notre « très Sainte Mère l’Église » le clergé qui, lui, resta fidèlement au service de ce petit peuple canadien abandonné.

Il faut savoir que suite à cette guerre de conquête une étude exhaustive des Troupes de la Marine présente en Nouvelle-France nous apprend que 75 % des officiers ainsi que la vaste majorité des soldats de la colonie étaient en fait, des Canadiens de naissance. En 1760, en service au Canada : 194 officiers de la Marine (excluant de 20 à 30 cadets)… dont 145 étaient nés au pays. – Répertoire des Officiers des Troupes de la Marine au Canada, 1683-1760… Marcel Fournier – 2017.Il faut aussi admettre que même si les articles #3 et #17 de L’Acte de Capitulation de Montréal « … Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre… ces Troupes se rendront à Québec pour y être embarquées pour le premier port de France (Bordeaux et/ou La Rochelle), par le plus court chemin. … ». – Articles de la Capitulation de Montréal.accordaient aux troupes de l’Armée de terre française ainsi qu’aux Troupes de la colonie de retourner prestement en France, les Canadiens, eux, croyaient que cette mesure de protocole militaire n’était que transitoire, et qu’elle prendrait fin en même temps que la guerre. Et, il va de soi que les Canadiens avaient l’intention de revenir chez eux, aussitôt que possible, à la fin de la guerre en Europe… selon l’esprit des derniers articles #54 et #55 de l’Acte de Capitulation. « … et si quelques-uns de ces officiers avaient des affaires au Canada, il leur sera permis d’y revenir. ». – Art.# 54

Mais, le commandant en chef de l’armée britannique en Amérique ne voyait pas l’avenir de ces soldats coloniaux canadiens de la même façon, surtout dans ce qui deviendrait bientôt la nouvelle colonie anglaise… la « Province of Québec ». En effet le général Jeffery Amherst avait donné ses ordres à savoir qu’il ne devait pas y avoir d’exceptions aux départs des troupes françaises et surtout pour ceux de la Marine, allant même jusqu’à dire en quittant ses troupes pour New York en novembre 1760 : « … j’ai été très explicite et je répète que ces soldats doivent retourner en France, qu’ils soient mariés ou non ! Et pour prévenir la désertion appréhendée de ceux qui se sont mariés au Canada vous devez bien les surveiller et même de les garder, le plus longtemps possible, dans l’ignorance de leur destination. » Instructions du général Amherst au capitaine Anthony Wheelock (à Québec) ; Albany, 17 novembre 1760. PRO. War Office 34/98 / Amherst Papers,/ f.175r-177v.

Notons que plus tôt en cette dernière année de guerre, au tout début des hostilités à Sainte-Foy, le 28 avril 1760, la très glorieuse prestation des Troupes de la Marine au centre du champ de bataille avait été la clef de la victoire de l’armée française (voir carte #1). En fait, lors de ce dernier grand affrontement de la guerre en Amérique, « … ces Troupes canadiennes avaient été les seuls à ne jamais avoir céder un seul pouce à l’ennemi… » – Vaudreuil au ministre Berryer, 3 mai 1760, LAC, MG1, AC, C11A, vol.105, f.14, reel F-105. l’élite de la Marine ; les six compagnies de Grenadiers accompagnés de quatre compagnies de « Canadiens de Montréal », De là l’origine du terme… « les glorieux Canadiens de Montréal ». avaient lors de cette deuxième bataille sur les Plaines d’Abraham, fait culbuter et humilier à la « bayonet the 15th of Foot » le régiment personnel du général Amherst. « … en une demi-heure, la moitié de nos officiers et de nos 400 soldats sont tombés. Le corps a été brisé et a retraité à sa position antérieure… » – James Miller, soldat du 15th Regiment ; auteur de : Memoirs of an Invalid. – CKS, U1350/Z9A Ceci justifiait sûrement pour le général Amherst le non-retour au pays de ces redoutables troupes coloniales. Les troupes de l’Armée de terre française avaient combattu pour leur roi tandis que les Troupes de la Colonie et les miliciens, eux, s’étaient battus avec un courage hors du commun pour leur Patrie !

À La Prairie-de-la-Magdeleine il y avait plusieurs officiers de la Marine qui désiraient demeurer et/ou revenir au Canada, et la famille Mézière de L’Espervanche en était un bon exemple. En 1760 cette famille de la noblesse avait quatre fils en service dans les troupes coloniales : Alphonse-Marie – capitaine, 34 ans, Charles-Barromée – lieutenant, 32 ans, Jean-Marie – enseigne-en-pied, 27 ans, ainsi que le jeune Eustache – enseigne, 20 ans. Leur mère, Louise-Suzanne Nolan, 58 ans, ainsi que leurs sœurs ; Marie-Josephe, 30 ans et Louise-Antoinette, 23 ans, demeuraient à La Prairie depuis le décès en 1750 de leur père Charles-François, également officier de la Marine et ancien commandant des forts de Chambly et de La Prairie. Charles-Barommée était le seul des quatre frères à être marié ; son épouse était Marie-Anne Testard de Montigny.

Un des grands héros de la Nouvelle-France demeurait depuis peu à La Prairie, il s’agissait d’un autre lieutenant de la Marine du nom de Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye, 43 ans. Louis-Joseph avait, en secondes noces, marié à La Prairie Louise-Antoinette Mézière de L’Espervanche le 31 janvier 1758. Né à Varennes, Louis-Joseph était le plus jeune fils de feu Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye avec qui il avait été au nombre des tout premiers explorateurs à découvrir les montagnes Rocheuses en 1743-44.

Suite à la capitulation de Montréal et le départ obligatoire des Troupes en octobre 1760, le jeune Eustache avait été le seul officier de la famille Mézière à avoir quitté sur les navires anglais depuis Québec avec le gros de cette armée… destination La Rochelle. Les autres officiers de la famille, tous nés au pays, ont eu la permission de vaquer provisoirement à leurs affaires et ont dû, pour se conformer aux ordres du Général Amherst, quitter leur patrie l’année suivante pour se rendre en France.

En effet, à Québec le 15 octobre 1761, le lieutenant Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye montait abord du navire « l’Auguste » avec ses trois beaux-frères Mézière de L’Espervanche, tout en laissant à La Prairie sa femme Louise-Antoinette ainsi que les autres femmes de sa belle-famille Mézière… car ces officiers croyaient qu’ils allaient tous revenir, tout au plus, dans quelques mois !

Un mois plus tard, soit le 15 novembre 1761, dans une mer déchaînée un grand malheur arriva… « l’Auguste » fait naufrage au large du Cap Breton avec à son bord 153 passagers dont une vingtaine d’officiers de la Marine ainsi que certains membres de leurs familles et plusieurs soldats et matelots. Quelques-uns survécurent, dont les deux frères aînés de la famille Mézière et non les autres qui avaient également quitté La Prairie.

Durant les derniers jours de l’année 1760, les officiers et soldats canadiens de la Marine qui étaient maintenant à La Rochelle et à Bordeaux avaient appris peu de temps après leur arrivée que le roi licenciait le Corps de la Marine. Afin de poursuivre une carrière militaire, les Canadiens étaient invités à se rendre à Rochefort ou Poitiers pour s’engager dans l’infanterie d’un régiment régulier de l’Armée de Terre. La réaction devant cette trahison ? Selon le Sieur De Senneterre, Maréchal-des-Logis au Régiment de Languedoc : « … aucun n’a voulu y Entendre, et leur Réponse, quazy unanime, a Eté qu’ils Sçavoient le chemin d’Halifax, et qu’ils trouveraient bien le moyen de se rendre En Canada.. ». Lettre du sieur De Senneterre, Maréchal-des-Logis ; La Rochelle, 19 décembre 1760, SHD, série A1, vol. 3574, pièce 148. Enfin, de Halifax tous ces Canadiens, individuellement ou en petits groupes, iraient en bateau ou par une longue marche au travers la forêt de l’Acadie se rendre au bord du Saint-Laurent et enfin chez eux !

Sur un total de 145 officiers canadiens de la Marine déportés en 1760 et 1761, nous avons répertorié seulement que le tiers de ceux-ci ; ainsi que la vaste majorité de leurs soldats, qui ont réussi à faire le trajet de retour « incognito » au Canada par tous les moyens à leur disposition. Il faut noter également qu’au début de l’année 1760 le roi de France avait aussi renoncé à ses dettes canadiennes, ce qui eut pour conséquence première que plusieurs de ses officiers de la Marine ; seigneurs et/ou fournisseurs de l’armée étaient maintenant ruinés. Cette situation en prédisposait plusieurs à poursuivre leur carrière militaire en France et, même s’ils le désiraient ardemment, à ne pas revenir au Canada et ainsi faire face à leurs nombreux créanciers.

Un jeune officier de la Marine qui fut expulsé du Canada était un certain célibataire âgé de 28 ans, l’officier cadet « Joseph LeBeau », un des onze fils militaires de feu Marien LeBeau (1692-1758), ancien capitaine de milice de la Longue-Pointe de Montréal. Joseph (Jean-Louis) n’avait pas fait partie des déserteurs après la Capitulation de Montréal et, le 18 octobre 1760, il avait été déporté (Deported … M. Black) sur un des nombreux navires britanniques avec son capitaine et son unité de la Marine. Joseph arriva au port de La Rochelle le 19 décembre 1760… au pays que son grand-père avait quitté presque un siècle plus tôt ; pays étranger où il ne connaissait personne.

En conclusion, la vaste majorité des officiers ou soldats des Troupes de la Marine nés en Nouvelle-France n’ont pas quitté leur patrie volontairement comme l’affirmait Conrad Black, ils ont tous été forcés à l’exil selon les conditions de « L’Acte de Capitulation de Montréal » et surtout, la volonté revancharde du commandant en chef des Troupes de Terre britanniques, le général Jeffery Amherst.

Post-Scriptum :

Les frères aînés, Alphonse-Marie et Charles-Barromée Mézière de L’Espervanche, tous deux nés au Canada et survivants du naufrage de l’Auguste, sont morts une quinzaine d’années plus tard à Mayenne, Normandie, la région natale de leur père. Charles-Barromée Mézière décède en 1773 à Laval, Mayenne, France, et Alphonse-Marie Mézière décède trois ans plus tard en 1776 à Château-Gontier, Mayenne, France. Le jeune Eustache Mézière est décédé le 25/11/1821 après un long service militaire qui se termina à Saint-André, Île de La Réunion près de Madagascar.

N’ayant revu aucun de ses quatre fils après la déportation des troupes en 1760 et 1761 Marie-Suzanne Nolan, 81 ans, est morte de chagrin à Montréal le jour de Noël 1782. Également décédée à Montréal, sa fille Marie-Josephe le 24 mars 1772 ; et toujours veuve à 90 ans, la cadette de ses filles, Louise-Antoinette Mézière de La Vérendrye (sans postérité) est aussi décédée à Montréal, le 3 mars 1825.

Heureusement pour l’auteur, quelques mois après son retour « incognito » du port de La Rochelle, France, son ancêtre Joseph LeBeau a uni sa destinée de façon expéditive le 18 janvier 1762 avec la douce Marie-Madeleine Payet à Repentigny. Ils eurent une très nombreuse progéniture. Mais, comme ses frères et plusieurs anciens militaires canadiens de la Marine, Joseph a dû tout faire, pendant les premières années d’occupation, pour ne pas être facilement identifié par les autorités britanniques.

La société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, en collaboration avec le musée d’archéologie de Roussillon et la participation financière de la MRC du Roussillon, est heureuse de vous présenter une nouvelle activité pour cet été.

Deux rallyes numériques interactifs seront offerts à tous les visiteurs. Ces circuits pédestres permettront de découvrir l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie de façon autonome, ludique et éducative, en abordant les thématiques de l’eau et du feu qui ont marqué l’histoire du site.

Les rallyes seront accessibles à partir d’une application mobile, installée directement sur le téléphone intelligent des participants (des frais s'appliquent).

Une mise en situation de style « enquête à thématique historique » sera suivie d’une série de questions, d’énigmes et de codes à résoudre à partir du sens de l’observation des participants.

L’application mobile pourra utiliser la position GPS du téléphone des joueurs pour les guider dans cette quête, les faisant voyager à travers l’histoire.

L’ensemble de la recherche historique des deux rallyes est le résultat du travail de quelques bénévoles de la SHLM. Nous espérons que cette nouvelle activité soit mise en marche dès l'ouverture de notre saison estivale.

D’autres détails suivront!

Afin d’obtenir tout le support nécessaire à l’accomplissement de sa mission, la SHLM est membre de deux fédérations : la Fédération Histoire Québec (FHQ) et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG). Le mois dernier, nos deux fédérations ont tenu leur assemblée générale annuelle en mode virtuel. La SHLM a participé aux deux réunions et elle était représentée par Mme Caroline Laberge (directrice générale) et M. Stéphane Tremblay (président).

Des élections étaient prévues dans les deux assemblées. À la suite de la tenue de ces élections, il y a eu un changement au niveau de la présidence des deux organismes. La FHQ sera dorénavant présidée par M. Jean-Louis Vallée (Société d’histoire de Sillery) et c’est Mme Jeanne Maltais (Société de généalogie de Québec) qui assumera la présidence de la FQSG. La SHLM félicite et remercie MM. Richard Bégin (FHQ) et Daniel Rose (FQSG), les présidents sortants, pour leur implication dans le domaine de l’histoire et de la généalogie.

L’an prochain, les deux fédérations ont l’intention d’organiser un congrès en mode présentiel (en mai 2022 pour la FHQ et en octobre 2022 pour la FQSG).

Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon été à tous.

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

Le tournage d’une série québécoise de fiction a été réalisé dans nos locaux au mois de juin.

Restez à l’affût…

Au jour le jour, mai 2021

N.D.L.R. Dans les pages qui suivent, les gras italiques et les remarques entre (…) sont de nous.

D’abord un chemin d’utilité dans la section qui traverse la seigneurie de La Prairie, le chemin de Saint-Jean fut quelques décennies plus tard prolongé et élargi afin de servir des objectifs militaires.

Le chemin royal de Saint-Jean

En l’an 1700, le grand voyer Robineau de Becancour se rend à La Prairie pour y établir un chemin royal qui deviendra plus tard le chemin de Saint-Jean. Ce premier chemin longe la rivière Saint-Jacques jusqu’à Fontarabie, ce qui explique pourquoi le voyer prévoit la construction de ponts qui permettront de traverser la dite rivière facilitant ainsi les communications entre les censitaires établis sur les deux rives.

« Conseil Souverain de quebec Le lundy ier fevrier 1700 huictieme touchant les chemins; nous pierre Robineau chevalier et seigneur de Becancour baron de portneuf grand voyer en ce pays nous sommes transporté dans la coste et Seigneurie la prairie de la Magdelaine paroisse St-Francois Xavier appartenant aux très Revevrends Pères de la compagnie de Jesus Seigneur et proprietaire de la dite Seigneurie Et du consentement et advis du Sr pierre Gagné capitaine de milice de la dite coste et du Sr Jean caillou dit Baron nostre commis à la grand […] Et des Srs Jacques Destaillis, francois Le Ber Michel St marie, René Diné dit courville, francois Lefebre, françois DuMay avons réglé le grand chemin Royal de la dite Seigneurie de deux lieües un quart environ (11 km) Et quil sest trouvé un ruisseau appellé communement le grand ruisseau ou il est necessaire de faire un pont lequel pour les habitants depuis la riviere de la tortue seront obligé de construire tous ensemble bon […] et proprement le poids et charrois, ils travailleront aussi a rendre ce luy de la commune praticable avec tous les habitants de la dite Seigneurie, Et depuis le fort jusque au bout de la dite Seigneurie ils rendront les chemins praticables chacun endroit soy faisant des ponts sur les […] pieds de large bons et valables et auterons les grosses pierres et cailloux qui se trouvent dans le dit chemin Et a chacun sur sa terre a lesgard des deux ponts qui se rencontre chez françois Leber ils seront faicts Et entretenus par ceux dont les avant des terres se dechargent sont les dits ponts, […] Jean Cailloud Jacques Detaillis francois LeBer Michel Ste Marie René […] de Courville francois lefebure et francois du may declacré ne savoir de ce interpellé selon l’ordonnance. » Pierre Robineau de Becancour – grand voyer in BAnQ numérique. Document paléographié par Lina Chopin – avril 2021

Ce premier « chemin de Saint-Jean » atteignait la limite sud-est de la seigneurie.

La Réorganisation de la défense du Richelieu et abandon du fort Sainte-Thérèse

Au même moment, le gouverneur étudiait diverses possibilités d’améliorer la défense sur la rivière Richelieu ainsi que le transport entre Montréal et le lac Champlain. Emprunter la voie navigable entraînait un long détour et surtout une perte de temps à partager entre Chambly et Sainte-Thérèse. Depuis longtemps on avait songé à tracer une route entre La Prairie et Saint-Jean ce qui, en théorie, aurait permis une importante économie de temps et d’argent.

Malheureusement, la région située entre la petite rivière L’Acadie et l’église actuelle de Saint-Luc était une immense savane. Au printemps ou à la suite de fortes pluies, aucun drainage naturel ne permettait aux eaux de s’écouler rapidement. Ceux qui tentaient de s’y aventurer se retrouvaient dans la boue jusqu’à la mi-cuisse. On chargea, en 1747, le grand voyer Jean-Eustache Lanouillier de Boiscler de creuser des fossés afin de remédier à ce problème et de procéder à la prolongation du chemin jusqu’à Saint-Jean où on projetait d’ériger un nouveau fort. […]

François Bigot, nouvellement nommé intendant, dira alors : « Nous avons fait des économies où nous avons pu. Nous avons même transporté de SainteThérèse tout ce qui était utilisable (…). Au cours de l’été 1748, une route a été construite de Laprairie directement à Saint-Jean. Plus de portage ! On n’aura plus besoin de maintenir une garnison à Sainte-Thérèse ».

Du même coup, les services de Bleury n’étaient plus requis. Toutefois les dirigeants de la colonie constatèrent rapidement que les fossés de Lanouillier étaient insuffisants et la nouvelle route s’avéra impraticable dès le printemps suivant.

À ce propos, Madame Bégon écrivait:

« Le 12 (décembre 1748). -Rien de nouveau, cher fils, sy ce n'est le retour de Lery qui est arivez de son fort st Jean où il est depuis le 27 avril. Tous ceux qui on veu cette ouvrage dise que cela est fort joly, mais cela est de bois et, par concéquand peu solide. Je crois que pour ôter à Bleury le peut de profit qui luy donnès steThérèze, il en coûtera bon au Roy, tant pour ce nouveau fort que pour le chemain de St Jean qui ne peut estre pratiquable que l'hiver, n'ayan pu y aler à la fin de l'estez avec une charette vide quoyque l'anée ait été fort seiche; mais il y a longtemt que l 'on avet envie de faire cette belle découverte qui ne sera jamais de grand secours. »Ces trois paragraphes sont tirés de : Réal Fortin, Le fort de Sainte-Thérèse et la Nouvelle-France, Éditions Histoire Québec, Collection Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, 2003, 210 pages. Pages 38-39

L’année suivante, le voyageur suédois Pehr Kalm constate que l’état du chemin ne s’est guère amélioré :

Le 23 juillet 1749 : « Ce matin nous poursuivons notre voyage en direction de Prairie (sic). […] D’ici (du fort Saint-Jean) à Prairie on compte six lieues (29,5 km) entièrement par voie de terre. […] partout le pays est composé de terres basses, boisées, assez humides pour que les chemins le soient encore au beau milieu d’un été très sec. Tout cela nous empêche d’avancer rapidement. Il faut noter que le Fort Saint-Jean a été bâti au cours de l’été précédent, que l’ensemble de cette route n’a été construit qu’à cette époque-là et qu’elle n’a pas pu se stabiliser en si peu de temps ; 260 hommes […] travaillèrent durant trois mois à exécuter ce chemin; on dit que le travail sera poursuivi dès l’automne prochain. […] Il a dû exister dans les temps anciens un marécage, aujourd’hui desséché. […] » Pehr Kalm, Voyage au Canada en 1749, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1977. Pages 176 et 177

Ingénieur du roi, Louis Franquet fut chargé en 1750, par le gouvernement de Versailles d’inspecter les forts et autres travaux militaires de la Nouvelle-France. En 1752, il se rend à Québec, Trois-Rivières et Montréal et visite quelques forts. En parcourant la distance qui sépare La Prairie du fort Saint-Jean, Franquet constate que le chemin établi par Robineau de Becancour en 1700 est toujours en bon état. Il note également qu’à partir de l’intersection avec le chemin qui mène à Chambly, la voie qui mène au Richelieu est tracée sur deux alignements différents. Suite à cette reconnaissance de la situation et de l’état déplorable de la section qui est en terrain spongieux, Franquet propose qu’éventuellement on redresse l’ensemble du « chemin de Saint-Jean en l’alignant sur le clocher de La Prairie.

De la communication du village de la Prairie au fort St. Jean

« Cette communication peut être considérée en deux parties. La première, comprise entre le village de la Prairie et l'entrée dans le bois, est de 2 grandes lieues (Longue d’environ 9,8 km, il s’agit sans doute de la partie établie par Robineau de Becancour en 1700)). Le chemin y est tortueux et assujetti aux sinuosités de la rivière nommée vulgairement de la fourche (rivière Saint-Jacques), sur laquelle sont deux grands ponts en fort bon état; d'ailleurs, il est traversé de 15 à 20 autres petits ponceaux, établis sur des fossés d'écoulement, mais en tout il est bon et praticable en tout temps.

Son entretien est à la charge des habitants de ce village. Qu'à une lieue et demie (6,5 km) en avant du dit village, le chemin qui vient de Chambly y débouche sur la gauche. La seconde partie de trois lieues et demie (17 km) de longueur a été tracée sur 2 alignements tirés droit chacun jusqu'à la rivière Chambly (rivière Richelieu): le premier, percé dans une partie de bois, est traversé de 2 grands ponts établis, l'un à peu près dans son milieu, et l'autre, à son extrémité sur la rivière de Montréal (rivière l’Acadie); ils sont brûlés aujourd'hui. On ne saurait apporter trop de diligence à leur rétablissement. […] Qu'on nomme savane un terrain mal spongieux et qui ne produit que de mauvais sapinages. Parvenu à l'extrémité de ce second alignement, le chemin prend sur la droite pendant une demie lieue (environ 2,5 km) et conduit tout le long de la rivière au fort Saint Jean. […]

On observe que cette seconde partie de communication est totalement à la charge du Roy, et que, par la suite, à mesure que les établissements demanderont considération, l'on pourra redresser cette communication, en diriger l'alignement du clocher du village de la Prairie, droit sur le fort St. Jean. » Louis Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada, Québec, Institut canadien de Québec, 1888, 212 pages, pages 127 et 128

Il semble qu’au cours de la guerre de 1756-1760, la situation ne se soit guère améliorée :

Le 21 juin 1757 : « On a reconnu les endroits à faire camper d'ici à la Prairie le régiment de Languedoc, qui pourra fournir cent vingt travailleurs, qui, avec deux cent cinquante Canadiens, pourront accommoder provisionnellement le chemin de la Prairie à Saint-Jean, chemin aussi utile que nécessaire. Mais pour l'accommoder à demeure, il faudrait deux bataillons pendant deux mois, et […] » Collection des manuscrits du maréchal de Lévis, C.O. Beauchemin et fils, Montréal, 1889, 12 volumes, Vol. 10 page 218

Le 23 juin 1758 : « Communication de Montréal à Saint-Jean, dans l’état présent, lente, difficile et dispendieuse; à examiner à la paix, s’il faudrait faire le chemin de la Prairie à Saint-Jean directement par les savanes, ou de la Prairie, ou en prenant plus bas, de Longueuil à Chambly, et de ce fort à Saint-Jean, par terre ou en accommodant la rivière; ou s’il ne serait pas plus avantageux, en cas que cela soit possible, de faire un canal de la Prairie ou de Longueuil à Saint-Jean.[…] » Collection des manuscrits du maréchal de Lévis, C.O. Beauchemin et fils, Montréal, 1889, 12 volumes, Vol. 7 pages 377-378

La dernière recommandation de l’ingénieur Franquet citée plus haut n’est sans doute pas étrangère au fait qu’en mai 1815, le Grand-Voyer Louis Chaussegros de Léry se rend à La Prairie afin de rencontrer plusieurs habitants qui demandent une modification du tracé du chemin de Saint-Jean.

C’est qu’en 1815, le chemin de Saint-Jean part près du fleuve, passe par la rue actuelle du Boulevard, donc derrière l’église, et se dirige vers la rivière Saint-Jacques qu’il longe jusqu’au chemin de Fontarabie.

Or, plusieurs se plaignent de ne pouvoir entrer au village, à deux périodes de l’année, à cause des inondations, soit au printemps et à l’automne. Leur requête vise donc à déplacer le chemin de sorte qu’il parte près du fleuve, en plein village, passe devant l’église et quitte le village en longeant la commune jusqu’au chemin de Fontarabie, soit grosso modo, son tracé actuel.

Bien que plusieurs s’opposent au nouveau tracé proposé, le procès-verbal du Grand-Voyer précise le tracé du nouveau chemin, à partir du fleuve jusqu’au chemin de Fontarabie. Il ordonne l’abolition de l’ancien chemin, puis la construction d’un pont sur la rivière Saint-Jacques et celle de deux levées pour prévenir les inondations. Les informations sur le changement de 1815 sont tirées de l’article de Jean Joy intitulé « Le grand dérangement du chemin de Saint-Jean » paru dans le Au jour le jour de février 2008.

Depuis cette modification du tracé en 1815, hormis l’amélioration de la chaussée, le chemin de Saint-Jean a connu peu de modifications. De nos jours, la route 104 commence à l'intersection du boulevard Taschereau (route 134), empruntant le chemin de Saint-Jean. Cette section correspond à l'ancienne route 9B. Plus à l'est, elle passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, où elle forme un chevauchement avec l'autoroute 35 (Autoroute de la Vallée-des-Forts).

Des travaux sont entamés en 1964 afin d'ériger entre l'autoroute A15-R132 et Saint-Jean-sur-Richelieu une autoroute se substituant à l'itinéraire de la route 9B. Les travaux, inachevés, ne sont complétés que dans le secteur Saint-Luc. La portion en contournement de La Prairie est qualifiée, en 1984, de « projet révolu » par le ministère des Transports, qui opte finalement pour une amélioration de la route 104 dans l'emprise existante.

Avec une importante augmentation de la population des villes riveraines (La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Luc et Saint-Jean-sur-Richelieu), la route 104 (chemin de Saint-Jean) est devenue une voie de circulation très achalandée. Ceci explique pourquoi la municipalité de La Prairie réclame toujours l’élargissement à deux voies de cette route sur toute sa longueur.

Ancienne route militaire, le chemin de Saint-Jean est de nos jours devenu une artère vitale pour une vaste population.

- 1920 : ouverture du boulevard de Salaberry

- 1932 : ouverture du boulevard Taschereau jusqu’à La Prairie

- 1963 : inauguration de l’autoroute A 15-R 132

- 1966 : puisqu’en direction ouest, le seul accès à La Prairie à partir de l’autoroute 15, se situe à la hauteur de la rue Salaberry, le conseil municipal demande au ministère des Transports de construire un accès au Vieux La Prairie à la hauteur de la rue du Boulevard.

- 1996 : ouverture du prolongement de l’autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 15.

- 2002 à 2004 : À cause des dangers d’y circuler durant les grands vents en hiver, le ministère des Transports du Québec (MTQ) déplace l’autoroute 15-132 vers le Vieux La Prairie et remplace l'asphalte par du béton strié. Aucune mesure d’atténuation du bruit n’est implantée.

- 2004 : Construction près de la rue Saint-Henri d’une passerelle pour piétons et cyclistes permettant l’accès au fleuve. Cette passerelle remplace l’ancien tunnel piétonnier qui passait sous l’autoroute. Ce tunnel était situé dans l’axe de la rue Saint-Georges derrière l’ancienne Boulangerie Lussier.

- 2009 : Suite à l’augmentation notable de la circulation sur la route 104 (chemin de Saint-Jean) en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’intersection du boulevard Taschereau et du chemin de Saint-Jean est réaménagée afin de permettre le virage à gauche sur deux voies.

- 2011 : Aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Saint-José et de la rue Salaberry.

- 2016 : Afin de rendre la circulation automobile plus sécuritaire, réaménagement, sans feux de circulation, de l’intersection du chemin de la Bataille et du chemin de Saint-Jean.

Le 24 mai prochain, le Québec soulignera, pour la 19e fois, la Journée nationale des Patriotes. Selon le communiqué de presse du premier ministre Bernard Landry, issu le 24 novembre 2002, ce jour férié a été instauré pour souligner « l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique ».

Ce jour de congé était autrefois connu sous deux autres dénominations : « La fête de la Reine » (toujours observée dans le reste du Canada) qui nous vient de notre passé colonial britannique et qui commémorait le jour de naissance de la reine Victoria (née le 24 mai 1819) et « La fête de Dollard », instituée vers 1920 grâce à l’influent abbé Lionel Groulx pour commémorer les exploits de Dollard des Ormeaux à la bataille du Long-Sault le 12 mai 1660.

Pour en apprendre davantage sur l’histoire des Patriotes de 1837-1838 je vous invite à consulter le site web de l’historien Gilles Laporte (www.1837.qc.ca) ou à vous procurer l’ouvrage de référence sur le sujet, L’histoire des Patriotes de l’historien Gérard Filteau, réédité chez Septentrion en 2003.

Patriotiquement vôtre,

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM