- Au jour le jour, mars 2010

Le curé Florent Bourgeault de La Prairie

L’abbé Florent Bourgeault, curé de La Prairie de 1877 à 1892, est connu pour avoir participé aux grandes réalisations suivantes : l’ouverture du nouveau cimetière, l’établissement du noviciat des Frères de l’Instruction chrétienne, l’érection du monument à Kathéri Tekakwitha et l’érection de la croix du rang de La Bataille. Il a laissé un journal historique qui a déjà fait l’objet d’articles dans notre bulletin Au jour le jour.

Mais que savons-nous de lui avant son arrivée à La Prairie et après son départ ?

Florent Bourgeault est né le 23 février 1828 à Lavaltrie. Il est le fils de Victor Bourgeault et de Marie-Josephe Bourque.

Il a entre autres cousins le célèbre Victor Bourgeau, menuisier, charpentier, sculpteur et architecte, lequel a signé la façade et la décoration de l’église actuelle de La Prairie.

À la suite d’études classiques et théologiques à l’Assomption, il est ordonné prêtre à Lavaltrie en 1851. Il enseigne ensuite la philosophie et la théologie au collège de l’endroit jusqu’en 1855. Il devient alors vicaire à Saint-Polycarpe puis, la même année, le premier curé de Saint-Joseph-du- Lac et ce, jusqu’en 1859. Il est ensuite nommé curé de la Pointe-Claire où il remplace Mgr Fabre durant 18 ans, soit de 1859 à 1877, puis curé de La Prairie durant 15 ans, soit de 1877 à 1892. Devenu chanoine honoraire puis titulaire de la cathédrale de Montréal, il quitte la cure de La Prairie à la fin de septembre 1892, tout juste après avoir été désigné vicaire général à l’archevêché de Montréal.

À la mort de Mgr Fabre, il occupe l’important poste de vicaire capitulaire et administrateur de l’archidiocèse de Montréal. Il fait à cette occasion la première page du journal Le Monde illustré du samedi 16 janvier 1897, sur laquelle apparaît la photo ci-contre. Il s’agit plus précisément d’une gravure faite à partir d’une photographie signée L.-E. Desmarais, l’une des rares que nous connaissions de lui. Le journal souligne que Mgr Fabre avait souhaité, avant sa mort, voir son vicaire général, Monsieur le chanoine Florent Bourgeault, devenir vicaire capitulaire et administrateur de l’archidiocèse. Le Monde illustré se dit « heureux de lui payer un juste et public tribut d’hommage, de respect et de gratitude », à la suite de sa nomination.

À l’intérieur de l’édition du 17 juillet du même journal, la même photo réapparaît, cette fois malheureusement pour annoncer son décès survenu le 9 juillet 1897, en soirée. On affirme alors que M. le chanoine Florent Bourgeault remplaçait dignement le regretté Mgr Fabre. Il serait décédé des suites d’une congestion cérébrale.

Dans le dictionnaire biographique du clergé canadien-français, on le qualifie de conseiller prudent, profondément pieux, confident discret, doux et ferme à la fois, d’ami complaisant et de patriote ardent. Sa science théologique, ajoute-t-on, lui permettait de répondre sur-le-champ aux consultations les plus difficiles et les plus variées.

Notons aussi que Florent Bourgeault a fait partie du bureau de direction du journal catholique de Montréal, le Nouveau-Monde. Ainsi, après son départ de La Prairie à l’âge de 64 ans, loin de prendre une retraite paisible, notre curé connaît une vie fort active et assume d’importantes responsabilités.

Références

Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, St-Hyacinthe, 1908

Au jour le jour, décembre 1998, SHLM Dictionnaire biographique du Canada en ligne Journal d’un curé de campagne, SHLM

Le Monde illustré, 1897, BANQ, sur microfilm

Registres de la paroisse St-Antoine-de-Lavaltrie, 1809, 1867, Family Search en ligne

Registres de la paroisse St-Charles-sur- Richelieu, 1818, Family Search en ligne

- Au jour le jour, mars 2010

La grande vente de livres usagés de la SHLM

Du 29 mai au 6 juin 2010

- Au jour le jour, mars 2010

Assemblée générale

Tous nos membres sont invités à l’assemblée générale annuelle du 16 mars prochain à 19 h 30. De nombreux changements sont en vue dans la composition actuelle du conseil d’administration ainsi que dans l’ensemble de nos règlements.

Votre présence est un reflet de la vitalité de notre organisme.

- Au jour le jour, février 2010

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Laurent Houde

Révision

Jean-Pierre Yelle

Design graphique

François-Bernard Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

La Caisse populaire de La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, février 2010

Nouveaux membres

La SHLM tient à souligner l’arrivée de ces nouveaux membres :

407 Notaires – Carrier, Bibeau et Associés

408 Laura Stephens

409 Hélène Bleau

410 Jonathan Trottier

411 Sébastien Jodoin

412 Françoise Lamarre

420 Jean Delisle

413 Paul Boulianne

414 Céline Boulianne

- Au jour le jour, février 2010

Les enfants pauvres de La Prairie

Depuis six mois, il n’existe plus dans notre village d’école pour les enfans pauvres et nous croyons bien, vu les apparances, qu’il sera longtems avant qu’il y en ait une. Le gouvernement alloue 20 louis par an pour les enfans indigens, mais si le maitre doit employer une partie de cette somme pour payer son logement, il est clair qu’il ne peut vivre, c’est pourquoi, l’automne dernier on avait résolu de bâtir une maison d’école dans le local désigné à cet effet ; ont fit même une souscription pour obtenir les fonds nécessaires. Nous apprenons aujourd’hui qu’ils sont insuffisans et qu’il n’est pas probable qu’on bâtisse la maison cette année. On ne saurait trop regretter ce retard ; les enfans qui devaient profiter du bienfait de la législature, s’élèvent dans l’ignorance et courent les rues, au scandale de tous les honnetes gens. Y a-t-il remède à ce mal? […]

Extrait du journal L’Impartial, Village de Laprairie, jeudi soir, 7 mai 1835

- Au jour le jour, février 2010

Notre prochaine conférence : Les députés du Bas-Canada à la défense des censitaires de La Salle

Les députés du Bas-Canada à la défense des censitaires de La Salle. Hélène Trudeau vous invite à découvrir comment, sous le Régime anglais, grâce à l’intervention de Louis-Joseph Papineau et des députés canadiens de la Chambre d’assemblée, les droits des censitaires, les citoyens de l’époque, furent défendus jusqu’auprès du Conseil privé de Londres. Dans les années 1820, Londres reconnut en effet leurs droits hérités du Régime français, ce qui entraîna des changements territoriaux qui ont de quoi étonner encore de nos jours.

- Au jour le jour, février 2010

Rue Ernest-Rochette

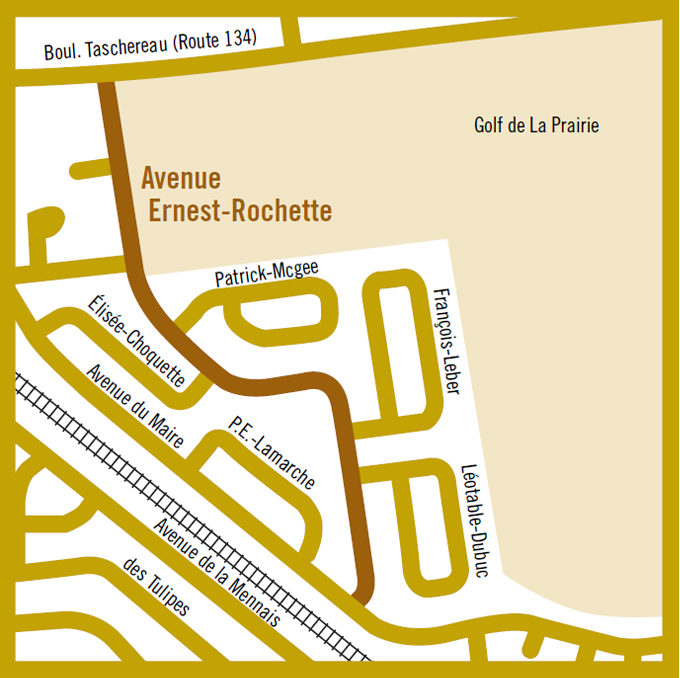

Le Frère Ernest Rochette (Frère Damase) était le 7e enfant né du mariage de Joseph-Misaël Rochette et de Marie-Jessée Dussault. Il a vu le jour le 25 janvier 1895 à Pointeaux- Trembles, aujourd’hui Neuville, dans le comté de Portneuf. La rue qui porte son nom a été inaugurée en 1983 dans le quartier situé en bordure du terrain de golf de La Prairie.

Le jeune Ernest entre au juvénat des Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie en 1912. Après deux brèves années de formation, les besoins de l’époque étant pressants, il amorce sa carrière d’enseignant à l’Académie Saint-Paul. De retour à La Prairie en 1920, il y laissera sa marque dans les classes de garçons jusqu’en 1927.

Ses qualités d’animateur et son influence stimulante le mènent ensuite pendant sept ans à la direction de plusieurs écoles jusqu’à ce qu’en 1934 il inaugure sa carrière de Directeur des Études pour la communauté. Son rôle consistait alors à surveiller et à stimuler les jeunes frères enseignants dans leurs études menant à l’obtention de diplômes universitaires reliés à leur enseignement.

De 1952 à 1962, les supérieurs de la communauté lui confient la responsabilité du « Comité des livres » dont le travail consiste à soumettre au Département de l’Instruction publique les nouveaux manuels scolaires pour approbation. Grâce à son habileté et à sa vaste expérience de divers comités, le Frère Damase a su à maintes reprises convaincre les membres du Département d’approuver les manuels préparés par l’équipe de pédagogues de la communauté. Ces approbations eurent un effet majeur sur les activités et la rentabilité de l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie ; d’où la création de plusieurs emplois locaux.

Grâce à sa vaste culture, il fut par la suite sollicité pour siéger sur divers sous-comités du Département de l’Instruction publique afin d’examiner et d’approuver les volumes qui leur étaient soumis. Ernest Rochette oeuvra aussi comme directeur au Séminaire Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke, enseigna à l’Université de Montréal, en plus de préparer le Bulletin de la Société de Pédagogie de Montréal dont il fut le président.

Après sa retraite en 1965, en plus de rendre de nombreux services à ses confrères, il s’intéressa activement à la musique, à l’astronomie, à la météorologie, aux sports et à la rédaction de nombreux articles de revues. Pour ceux qui l’ont connu, le Frère Damase était un personnage.

Lorsqu’en 1972 un groupe d’amateurs d’histoire décida de fonder une société d’histoire à La Prairie, on s’empressa de faire appel à ses compétences. Leur action mena en 1975 à la création de l’arrondissement historique de La Prairie.

Malgré son âge avancé, Ernest Rochette travailla jusqu’à la dernière journée de sa vie. Il est décédé le 8 juillet 1983 à l’âge de 88 ans, dont 70 de vie religieuse.

Merci à M. François Boutin, archiviste des Frères de l’instruction chrétienne, pour sa collaboration.

- Au jour le jour, février 2010

Quand on reconnaissait une belle écriture par un diplôme

Au temps où Viviane Desrosiers a étudié au Couvent de La Prairie, de 1917 à 1926, on accordait une attention particulière à l’enseignement de l’écriture. Le Couvent, établissement scolaire privé pour filles, était une institution des religieuses enseignantes de la Congrégation de Notre-Dame. À l’époque, l’enseignement y était prodigué de la première à la neuvième année.

Si l’enseignement de l’écriture y était bien soigné, cela tenait en partie au fait qu’une religieuse de la congrégation, Soeur Sainte-Marie-Archange, avait publié, en 1911, une Méthode d’enseignement du système éclectique d’écriture, un ouvrage réédité à quelques reprises. Dans une édition de 1921, l’auteur indique que le système « réunit tout ce qu’offrent de meilleur les différents systèmes répandus un peu partout depuis quelques années. »

Le système éclectique met l’accent sur deux aspects fondamentaux d’un bon apprentissage : des techniques d’ordre physique et un climat d’apprentissage encourageant.

Au plan technique se retrouvent d’une part, par exemple, l’utilisation de feuilles détachées à réglure spéciale et, d’autre part, le développement de gestes précis favorisant la maîtrise de l’acte d’écrire : position du corps, tenue du papier, tenue et qualité de la plume ou du crayon, mouvements du bras permettant de maîtriser ceux de la main et des doigts et le rythme des exercices dans un temps déterminé.

« Pour stimuler la motivation de ses élèves, la maîtresse doit donc, avant tout, se mettre à leur portée et proportionner les premiers exercices à leur âge et à leur intelligence. » Là où il y a un défaut d’exécution, l’enfant doit être aidé à en voir clairement la cause et les moyens de le corriger. Cela s’avérera plus facile aux élèves d’une classe où le climat entourant les premières leçons aura fait aimer les exercices d’écriture.

Le développement de la qualité de l’écriture se poursuivait au couvent tout au long de la durée des études des élèves. « Afin d’exciter leur émulation et de stimuler leur ardeur au travail, des diplômes étaient décernés à la fin de chaque cours à celles qui avaient subi avec succès un examen de capacité. »

Ces diplômes étaient les suivants : Diplôme élémentaire 1 et 2 et final. Le DIPLÔME FINAL était octroyé aux élèves ayant terminé le Cours complémentaire du Système Éclectique d’Écriture et ayant acquis une écriture expédiée (un genre d’écriture courante) non seulement lisible, mais rapide et élégante. Les prétendantes à ces diplômes devaient constituer un dossier de leur travail et le faire parvenir avec une formule de demande à la Directrice générale des Études de la Congrégation de Notre-Dame, à Montréal. Les diplômes étaient payables d’avance.

Probablement fait pour être encadré, l’original du diplôme reproduit ici mesure 53 X 43 cm et porte, sur cire rouge, le sceau de la Congrégation de Notre-Dame.

Dans les années 1970, le Québec fut entraîné par un courant nouveau. On délaissa l’écriture cursive pour l’écriture scripte. « Depuis, la majorité des enfants apprennent encore à écrire en lettres détachées en première année avant d’apprendre à écrire en lettres attachées, en 2e et 3e années. La majorité revient cependant à l’écriture scripte en 4e année. (Infobourg)

« De plus, à l’exception de l’Université Laval, aucune faculté des sciences de l’éducation n’enseigne la tenue du crayon, la gestion de l’espace graphique et les principes élémentaires du geste d’écriture… Les enseignants n’ont donc aucune notion de graphomotricité lorsqu’ils arrivent en classe. »

À notre époque où la rédaction de textes et la correspondance entre individus se font de plus en plus à partir du clavier d’un ordinateur, une belle écriture conserve-t-elle encore sa valeur ? Pourrait-t-on encore dire en parlant de l’écriture d’une personne : « Quelle belle main ! »

Références

Soeur Sainte-Marie-Archange, CND. Méthode d’enseignement du système éclectique d’écriture, Congrégation de Notre-Dame, Montréal, 1921.

Martine Rioux. Le plaisir de bien écrire, www.infobourg,com/editorial, 23 avril 2008.

- Au jour le jour, février 2010

Renouvellement

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre avant le 28 février prochain.