- Au jour le jour, juin 2010

Nouvelles SHLM

Un beau cadeau à notre organisme

Le 18 mai dernier la SHLM recevait un chèque de 2 500,00 $. Cet argent provient du quatrième tournoi golf de la mairesse, parrainé par la Fondation Guy Dupré.

Nos plus sincères remerciements à nos donateurs !

Nouveaux membres

Notre organisme désire souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres :

415 Marc Phaneuf

416 Chantal Gaudet

418 Régent Camiré

419 Albert Juneau

422 Alban Malaisé

- Au jour le jour, juin 2010

Mythes et réalités

L’historien Marcel Trudel a publié sur plusieurs années quatre tomesTrudel, Marcel. Mythes et réalités dans l’histoire du Québec. Éditions Hurtubise, Cahiers du Québec, Collection Histoire. Quatre tomes parus entre 2001 et 2009. d’une série de commentaires critiques sur certains aspects de l’histoire du Québec. À la page 103 du tome 3 M. Trudel affirme au sujet de La Prairie : […] Et quand les Jésuites installent leurs premiers colons dans ce même lieu devenu leur seigneurie, il n’y a toujours pas d’Amérindiens. Ni l’histoire ni l’archéologie n’y ont trouvé trace d’une occupation antérieure à celle des Français. Une telle affirmation paraît étonnante de la part d’un historien de si grande réputation car de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques ont démontré la présence de foyers amérindiens à La Prairie plusieurs milliers d’années avant la période de contact avec les Européens.

Dans le tome 4 de la même édition au chapitre V : Ce qu’il en coûte pour entrer dans le lit d’un noble, vous pourrez lire la croustillante histoire du mariage de Barbe Dupuy de La Prairie avec Paul Lérigé de Laplante. Bonne lecture.

- Au jour le jour, juin 2010

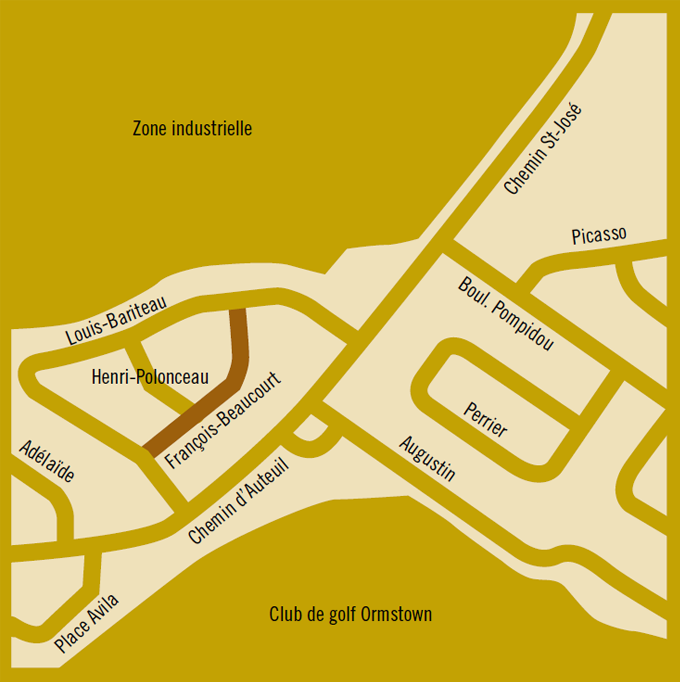

Rue François-Beaucourt

François Beaucourt ou Malepart dit Beaucourt est né à La Prairie le 25 février 1740 du mariage entre Paul Malepart de Grandmaison dit Beaucourt, sergent des troupes de la marine et peintre amateur, et Marguerite Haguenier. Cette dernière était la fille de Louis Haguenier, menuisier.

Louis Haguenier, grand-père paternel de François, était bien connu dans La Prairie. En 1725 lorsqu’on ajoute deux chapelles latérales à l’église de pierre de 1705, il collabore à la construction avec son fils également charpentier. Dans le cahier des comptes et délibérations des marguilliers ont peut lire : « 85 livres pour refaire les croisées de l’église et payé pour l’ouvrage du rond-point et d’une chapelle ». Ce même Haguenier refait la porte de l’église en 1727 et construit un confessionnal en 1729. Louis Haguenier a également travaillé en collaboration avec Paul Jourdain dit Labrosse.

Le père de François décède en 1756 et sa mère se remarie l’année suivante avec Romain Lasselain, caporal dans le régiment de Guyenne. Nous ne savons rien de la jeunesse du peintre Beaucourt, mais il est certain qu’en juillet 1773, il a 33 ans, on le retrouve à Bordeaux en France où il épouse Benoîte Camagne, fille mineure d’un peintre de l’endroit. Cet épisode européen fait de lui le premier peintre canadien à avoir étudié en France.

Durant son séjour outre atlantique Beaucourt exécute plusieurs peintures dans la région de Bordeaux, travaux dont il ne reste plus rien aujourd’hui. Il tente à quelques reprises d’être nommé académicien à l’Académie de Bordeaux, où il sera finalement reçu en février 1784, ce qui signifie qu’on lui reconnaît quelque talent. Peu après sa nomination il aurait quitté la France pour les Antilles où il séjourne durant quelques années.

Après un passage aux États-Unis on le retrouve à Montréal en 1792. Il produit alors de nombreux tableaux historiés pour des églises autour de Montréal : Varennes, Lanoraie, Yamachiche, l’île Perrot et Saint-Martin de l’île Jésus.

Aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada conserve quatre oeuvres de Beaucourt, le musée McCord une seule, le Musée national des beaux-arts du Québec en possède six et le Musée des beaux-arts de Montréal aucune.

Beaucourt a également peint des portraits. Si vous visitez l’ancien Hôpital général des Soeurs grises rue Saint-Pierre dans le Vieux-Montréal (aujourd’hui leur maison de retraite) vous pourrez y admirer trois tableaux de François Beaucourt : le portrait de Claude Poncin, sulpicien et ceux de Mère d’Youville et de Mère Despins.

François Malepart dit Beaucourt, peintre de France et d’Amérique, est décédé subitement à Montréal le 22 juin 1794.

Documents consultés :

Malepart de Beaucourt, François par Madeleine Major-Frégeau, le Dictionnaire Biographique du Canada.

François Beaucourt par Jean-René Côté, bulletin Au jour le jour, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, février 2003, pages 5, 6 et 7.

La Presse, cahier Retro Perspectives, semaine du 27 déc., 1980, Vol. 22 No. 52, page 5

Catalogue du Musée des beaux-arts du Canada et catalogue du Musée McCord.

- Au jour le jour, juin 2010

1816, l’année sans été

En avril 2010 le nuage de cendres produit par l’éruption du volcan islandais d’Eyjafjallajökull allait perturber le trafic aérien au-dessus du nord de l’Europe pendant plusieurs jours forçant ainsi des milliers de voyageurs à la frustration d’une attente sans solution rapide. L’annulation de nombreux vols a également eu des conséquences désastreuses sur le plan économique. Un mois plus tard le nuage de cendres s’étendait sur 2 000 km et bouleversait à nouveau l’espace aérien du nord-ouest de l’Europe.

Nous ne sommes pourtant par les premiers à subir les effets d’une éruption volcanique. Le 10 avril 1815 le volcan Tambora situé en Indonésie explose. Cette éruption d’une ampleur démesurée, c’est la plus violente connue historiquement, projette entre 100 km3 et 150 km3 de matières volcaniques à des dizaines de kilomètres en altitude. Ces matières en suspension provoqueront des changements climatiques dramatiques qui perdurèrent durant plusieurs années. L’été de 1816 fut le pire.

Nos ancêtres, tant à La Prairie qu’ailleurs au Québec, connurent un été froid et pluvieux avec des périodes de gel, ce qui affecta sérieusement le rendement des récoltes et la santé du bétail. Hélas il existe peu de journaux ou de chroniques de l’époque pour témoigner de cette « année sans été ». Malgré tout nous avons pu tirer des pages du journal Le Spectateur Canadien les récits suivants :

Mai 1815 : « Après les gelées dans la semaine depuis le 12 jusqu’au 19 du courant le tems est devenu doux et sec […] Hier au matin il y avait de la glace d’un quart de pouce d’épaisseur, et une légère chûte de neige ! Ce matin il a tombé encore une peu de neige, et à 8 heures le Thermometre étoit près du point de gelée. […] »

Québec, 13 juin 1816 : « Nous avons observé … jeudi dernier, la circonstance extraordinaire d’une chûte de Neige ce jour la de plus d’une heure de durée. Depuis ce tems la saison donne des signes de sévérité permanente et extraordinaire. […] … les couvertures des maisons, les rues et places de la ville étoient entierement couvertes de neige […] nous sommes informés que la neige est restée pendant quelques tems environ un pied de hauteur. […] Nous nous flattons que le tort fait aux récoltes dans le voisinage de cette ville n’est pas tout à fait aussi grand qu’on auroit pu le craindre. La neige de Vendredi dans la nuit les a protégées contre les grandes gelées. Si la végétation eût été plus avancée, elle auroit souffert d’avantage. […] Après voir précisé que de telles conditions climatiques s’observent également dans toute la partie nord des États- Unis, l’auteur ajoute : « Dans des circonstances aussi défavorables aux productions de la terre dans une aussi grande étendue de pays, on ne peut pas recommander trop de précautions contre la disette. » […]

Le 13 juillet 1816 : « La pluie abondante qui est tombée vers le milieu de la semaine dernière a été suivie de plusieurs jours de tems froid avec un vent du Nord-Ouest. Il y a eu une légère gelée dans quelques parties de ce voisinage ; mais elle n’a pas causé grand dommage. Le bled et l’avoine ont toujours bonne apparence. »

Vermont, le 7 octobre 1816 : « Le tems n’a peut-être Jamais été aussi triste ici qu’il l’est à présent. Il fait extrêmement froid ; et la sécheresse n’a jamais été aussi grande. Nous avons eu de fortes gelées dans ce Comté, tous les mois durant ces quatorze mois passés. Les dernières gelées ont entierement detruite le Grain. Il n’est pas probable qu’il en munira assez pour la semence de l’année prochaine. Il n’y a pas assez de foin pour hiverner les animaux, et rien pour les engraisser cet automne. […]

À une époque où les communications étaient lentes et limitées nos ancêtres ignoraient totalement les causes véritables de ce terrible été et ils furent sans doute nombreux à souffrir de disette à l’hiver suivant. Deux siècles plus tard, malgré des avancées considérables en science, l’homme ne maîtrise pas la nature et, compte tenu de la population mondiale actuelle, une éruption volcanique de l’ampleur de celle du Tambora aurait aujourd’hui des conséquences apocalyptiques.

Sources consultées :

Le Spectateur Canadien, année 1816

Le lecteur pourrait également consulter le document suivant, il s’agit du journal tenu par un pasteur anglican de Frelighsburg :

Reisner, M.E. , The Diary of a Country Clergyman, 1848-1851. James Reid Montreal McGill-Queen’s University Press 2000, 393 p.

- Au jour le jour, juin 2010

Exposition sur les tramways de Montréal

Du 15 juin au 26 septembre 2010, la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine vous propose une exposition sur les tramways de Montréal dans la première moitié du 20e siècle.

À travers des photos et des objets reliés à l’univers des tramways, venez découvrir et, peut-être pour certains, revivre cette époque romantique du transport en commun. Par la même occasion joignez-vous à nos guides costumés qui vous feront mieux connaître la richesse historique unique du Vieux La Prairie.

Horaire : du mardi au vendredi de 9 h à 17 h, samedi et dimanche, de 11 h à 17 h

- Au jour le jour, mai 2010

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Laurent Houde

Albert Lebeau

Révision

Jean-Pierre Yelle

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

La Caisse populaire de La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, mai 2010

Appel à nos membres

Exposition sur les tramways de Montréal

Du 15 juin prochain jusqu’à la fin septembre la SHLM présentera une exposition sur les tramways de Montréal. Afin de bien garnir la présentation, nous sommes à la recherche d’objets liés à l’histoire des tramways.

Si vous possédez de ces objets ou si vous connaissez quelqu’un qui soit prêt à nous prêter du matériel relié aux tramways : « correspondances », tickets d’embarquement, photographies ou autres objets, nous serions heureux de les présenter au public visiteur.

N’hésitez pas à nous contacter.

Le contenu de votre bulletin mensuel

Le présent bulletin qui vous parvient dix fois l’an est d’abord le bulletin de nos membres. Or il arrive que nous ayons très peu de collaborateurs pour écrire dans ces pages. Pourtant, vous connaissez sans doute de magnifiques histoires à raconter sur La Prairie ; ne laissez pas ces souvenirs se perdre à jamais.

C’est avec plaisir que nous irons vous rencontrer pour recueillir vos récits et rendre tout cela par écrit.

Un seul numéro pour nous rejoindre : 450-659-1393

- Au jour le jour, mai 2010

Notre prochaine conférence : La colonisation des milieux humides en Nouvelle-France

Originaire de La Prairie, Monsieur Marcel Moussette nous entretiendra sur la colonisation des milieux humides en Nouvelle-France du point de vue de l’archéologie. En examinant divers établissements de colonisation dans des environnements humides de l’Acadie, du Canada et de la vallée du Mississippi aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’archéologue Marcel Moussette se propose de rendre compte des stratégies de subsistance utilisées par les colons et des relations de ces derniers à ces environnements particuliers.

Le choix des sites archéologiques étudiés est fait de façon à présenter, autant que possible, un éventail des zones humides différentes, menant à des discussions et comparaisons d’une région à l’autre : Belle-Isle en Acadie, dans le marais d’eau salée du littoral atlantique ; l’île aux Oies en Canada, dans le marais d’eau saumâtre de l’estuaire moyen du Saint-Laurent ; La Prairie en Canada, dans la plaine de débordement du tronçon fluvial du Saint-Laurent et Cahokia au Pays des Illinois, dans la plaine de débordement du tronçon fluvial du Mississippi.

- Au jour le jour, mai 2010

Quand l’étudiant écrivait ses manuels de science

Mon père, William Houde, a fait ses études en agronomie à l’Institut agricole d’Oka, de 1918 à 1921. Ayant pu démontrer qu’il possédait déjà les sciences fondamentales qu’on y enseignait en première année, il fut autorisé à compléter son cours en trois ans au lieu de quatre et obtint son diplôme de bachelier en sciences agricoles quelques semaines avant son vingtième anniversaire.

De ses études il avait conservé neuf livres manuscrits dont cinq subsistent. Faits de papier ligné, ils sont composés de huit cahiers de quarante pages reliés entre eux sous une couverture rigide garnie de toile avec, sur le dessus, l’emblème de l’institut et sa devise, In labore et scientia.

L’étudiant utilisait ces livres « vierges » pour y rédiger les cours dictés par certains de ses professeurs qui n’étaient pas encore parvenus à en faire une oeuvre écrite satisfaisante. Toutefois, pour la vingtaine des matières enseignées, des manuels écrits sous forme de notes de cours polycopiées étaient à la portée des étudiants.

Il faut comprendre, qu’à cette époque, l’agronomie comme science universitaire était encore bien jeune. Arrivés à Oka en 1881 pour y fonder un monastère sur un domaine qui leur fut concédé, les Trappistes s’engagèrent d’y établir une ferme modèle et de se consacrer à la formation de jeunes agriculteurs. En 1908, leur ferme école devenait l’Institut Agricole d’Oka et s’affiliait à l’Université Laval en vue d’octroyer des diplômes universitaires. Pour arriver à ces fins il fallut développer la compétence d’un corps enseignant en évolution par des stages dans des universités étrangères, en même temps que certains moines s’appliquaient à obtenir des diplômes universitaires.

Les progrès de l’IAO furent rapides. Dès 1911, trois gradués de l’Institut, les premiers agronomes formés au Québec, obtinrent leur diplôme de bachelier en science agricole (BSA) de l’Université Laval.

Dans les années 1918 à 1921, tous les professeurs n’en étaient pas encore à l’étape de confier à l’impression des notes de cours susceptibles d’être bientôt remaniées. Tout en dictant leurs notes ils pouvaient se permettre d’expliquer et de commenter au besoin tout en retenant l’idée de préciser leur pensée. Cette façon de faire exigeait aussi d’eux de s’exprimer clairement, indiquant titres et sous-titres de leurs exposés et d’utiliser au besoin le tableau noir pour mettre en évidence des termes scientifiques nouveaux ou les schémas de machines agricoles, par exemple. À l’examen des cahiers manuscrits de mon père on devine bien ces façons de procéder des professeurs.

Dans le cours de zoologie du professeur Létourneau on note une attention particulière apportée à la classe des oiseaux dont l’utilité en agriculture est surtout la destruction des insectes. Leurs espèces, souligne-t-il, dépassent le million. Faisant image, il exprime qu’ils sont nombreux comme le sable de la mer. « Leur fécondité tient du prodige ! » Par exemple, « un simple couple de bêtes à patates, si rien ne mettait obstacle à sa multiplication, donnerait, dans le cours d’un été, naissance à 60 millions d’individus. »

Si certains insectes bienfaiteurs dévorent leurs frères nuisibles, leur action est très insuffisante par rapport aux besoins. « L’auxiliaire, l’aide chargé par la Providence de chasser ces insectes, de les empêcher de prendre la prépondérance, c’est l’oiseau insectivore. Sans lui, la famine nous décimerait. »

Dans leur développement rapide les oisillons ont besoin d’une nourriture animale riche et abondante pour former les muscles qui vont actionner leurs ailes. C’est la raison pour laquelle les parents ne servent que des insectes à leurs petits. Un chercheur a compté, qu’en douze heures, deux parents oiseaux firent 426 voyages à leur nid, y apportant à la nichée 848 larves.

Proportionnellement les oiseaux insectivores adultes sont moins voraces que leurs petits, mais de par leur nombre ils assument un imposant rôle insecticide.

« Je n’exagère pas, concluait le professeur, sans les oiseaux insectivores, la famine nous décimerait. Qui donc alors oserait, à moins d’être un idiot destructeur, toucher aux nids de ces oiseaux du bon Dieu, qui égayent les campagnes de leur ramage et nous défendent contre le dévorant fléau de l’insecte. »

Ces livres écrits sous la dictée ont, pour quelque temps, servis de manuels de référence à leurs possesseurs. Certains, plus que d’autres, en même temps que transmetteurs de connaissances, nous laissent entrevoir la personnalité du docte auteur dictant son savoir.

- Au jour le jour, mai 2010

La Justice en Nouvelle-France

Un soldat français insulte le roi d’Angleterre !

Il est pour le moins étonnant que la justice de la Nouvelle-France aille jusqu’à protéger la réputation du roi d’Angleterre. Il faut en conclure qu’au-delà des rivalités culturelles, on interdit à tout sujet de salir l’image de toute tête couronnée, peu importe le royaume.

Le soldat Pierre Dupuis dit Lamontagne va apprendre qu’on ne touche pas à un roi !

Soldat du régiment de Carignan-Salières, Pierre Dupuis arrive avec la compagnie du capitaine Louis Petit en 1665. Après le licenciement des troupes en 1688, Pierre Dupuis aide plusieurs autres soldats de sa compagnie à s’établir dans la nouvelle seigneurie de Chambly.

À la suite d’une altercation avec le commandant du fort Saint-Louis, le sieur de Chambly, on arrête Dupuis. Le 4 février 1671, le Conseil souverain à Québec le reconnaît coupable « d’avoir mal parlé de la royauté en la personne du roi d’Angleterre et tenu un discours tendant à la sédition ».

Pour le punir, il est condamné « à l’amende honorable » et sera :

« Tiré des prisons par l’exécuteur de la haute justice pour être conduit, nu en chemise, la corde au col (cou) et la torche au poing, au-devant de la grande porte du Château Saint-Louis et d’en demander pardon au roi et, de là, conduit au poteau de la basse ville pour lui être imprimé une fleur de lys avec le fer chaud sur une de ses joues. »

Pour compléter le tout, Dupuis subira « le carcan pour y rester une demi-heure », laissé à la risée publique.

Les peines criminelles en Nouvelle-France : examinons d’abord certaines définitions de mots ou d’expressions de l’époque.

L’amende honorable est une peine humiliante faite en public. Le criminel est alors « condamné d’aller nu en chemise, la torche au poing et la corde au cou, devant une église pour demander pardon à Dieu, au roi et à la justice » de quelque méchante action.

Nu en chemise signifie sans autre vêtement qu’une chemise. La torche, dans l’amende honorable, doit être portée à la main par le condamné; elle pèse deux livres (1 kilo).

Flétrir signifie imprimer sur une épaule ou la joue d’un condamné, une fleur de lys avec un fer chaud.

Le carcan est un outil pénal qu’on installe dans une place publique. Le criminel est attaché à un poteau à l’aide d’une chaîne et d’un anneau de fer au cou. Le but est de l’exposer à la risée publique durant quelques heures.

Tiré de La scandaleuse Nouvelle-France de Guy Giguère