- Au jour le jour, octobre 2010

Un paris censitaire

Le 6 octobre 1726, un nommé Pierre Quiscacon reçoit une concession des Jésuites. Il profite déjà depuis 1725 de cette terre du rang Saint-François-de- Borgia, ou rang de La Bataille, située dans la seigneurie de Laprairie-de-la-MadeleineBibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Montréal (BAnQ-M), notaire G. Barette, concession à Pierre Quiscacon. . La terre voisine appartient à François Leber fils, laquelle jouxte celle de son frère Jacques. Les deux frères sont fils de François Leber, futur capitaine de milice de La Prairie (première mention en 1729).

Dans les registres de cette paroisse, il n’y a aucun acte de baptême, de mariage ou de sépulture au nom de Quiscacon ou d’une quelconque variante orthographique. Les greffes des notaires de l’époque ne contiennent aucun acte libellé sous ce nom (achat, vente, échange, rétrocession, donation, etc.).

MAIS QUI EST DONC PIERRE QUISCACON ?

Un premier indice apparaît dans l’acte de concession d’une terre à Jean-Baptiste Munié (Meunier) dit Lafleur en date du 26 juin 1742BAnQ-M, le même, 26 juin 1742, concession à J. Bte Lafleur. . L’acte stipule que la terre avait été concédée à Pierre Quiscacon, panis, le 6 octobre 1726, lequel demeurait chez le sieur Leber. La terre fut ensuite cédée à ce dernier puis rétrocédée en 1740 aux seigneurs jésuites. Le terrier de la seigneurie, en date de 1751Société d’histoire de La-Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM), Fonds des Jésuites, Seigneurie de Laprairie-de- la-Madeleine, Terrier de 1751, p. 244, précise que :

Pierre Quiscacon est mort à la fin de mai 1727 et son père adoptif, François Leber père a hérité de lui, du consentement des seigneurs qui ont bien voulu lui faire cette grâce.

Ainsi, Pierre Quiscacon est un Amérindien adopté par François Leber père. L’acte de concession (à Munié dit Lafleur) de la terre qu’il a occupée le qualifie de panis. Il ne faut pas prendre ici panis au sens d’esclave. Le terrier nous apprend en effet que François Leber était bien son père adoptif et non son maître ou propriétaire. Un esclave ne pouvait pas contracter devant notaire, du moins sans l’accord explicite de son maître ou propriétaire. Tout indique que si Pierre avait déjà été esclave, il ne l’était plus à ce moment. Il était probablement originaire de la nation pawnee ou panise.

D’OÙ VIENT LE NOM DE QUISCACON ?

Nous avançons une hypothèse. Les Kiskakons formaient l’un des quatre clans de la tribu des Outaouais. KoutaoiliboeDonald Chaput, « Koutaoiliboe », Dictionnaire biographique du Canada, vol. II, 1701-1740, www.biographi.ca , un important chef outaouais appartenant au clan des Kiskakons de Michillimakinac vers les années 1700-1706, fut l’un des alliés les plus fervents et fidèles des Français. Peut-être notre Pierre provenait-il du clan des Kiskakons. Le notaire, en rédigeant l’acte de concession, tenait à lui attribuer un nom et il aurait choisi celui de son clan comme patronyme. On peut penser que les Kiskakons, ayant capturé cet enfant de la nation panise, l’ont ensuite troqué ou offert aux Français.

Dans le Dictionnaire des esclaves de Marcel TrudelMarcel Trudel, Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada français, Cahiers du Québec/Histoire, Hurtubise HMH, Ville LaSalle, 1990, p. 33. , nous ne trouvons pas de Pierre Quiscacon ou Kiskakon. Par contre, il y figure un Pierre, amérindien, demeurant chez François Leber, baptisé le 15 juillet 1714, à l’âge de 9 ou 10 ans. Le registre paroissialJean-Pierre Pepin, Fonds Drouin numérisé, Paroisse de La Nativité-de-la-Sainte-Vierge-Marie de La Prairie, 1700-1715, p. 154 mentionne Marie-Anne Magnan, en tant qu’épouse de François Leber et marraine. Pierre y est qualifié de « petit sauvage », résidant chez François Leber. C’est notre Quiscacon, sans son patronyme.

François Leber et Marie-Anne se sont mariés à Montréal le 29 octobre 1698. Le couple a eu 13 enfants, dont 12 baptisés à La Prairie entre 1701 et 1720Bertrand Desjardins, Dictionnaire généalogique du Québec ancien, Programme de recherche en démographie historique (PRDH), Gaétan Morin éditeur, 2002. . En 1714, lors du baptême de Pierre Quiscacon, la famille Leber compte déjà 7 enfants vivants dont Jacques et François qui recevront des concessions en 1726, en même temps que Pierre Quiscacon. Toujours dans le dictionnaire de Trudel, juste au-dessous de l’entrée précédente, on trouve un Pierre, panis (l’acte de sépulture note panis de nation), inhumé le 22 mai 1727, en présence de Pierre Lefebvre. C’est encore notre Quiscacon que le terrier de 1751 dit être décédé à la fin de mai 1727. Ces deux Pierre sont donc le seul et même Quiscacon de l’acte de concession déjà cité.

Pierre a donc une dizaine d’années à son baptême en 1714. Il reçoit une concession en 1726, à l’âge de 22 ans et décède l’année suivante, à l’âge de 23 ans environ. Notons que, selon Marcel Trudel, à cette époque, la durée de vie moyenne des Amérindiens de sa condition (panis, esclaves ou adoptés) était de 20 ans. Chez les Amérindiens, les cultivateurs sont rares et les censitaires, encore plus. Pourtant, Pierre Quiscacon est bien un panis censitaire de la seigneurie de Laprairie-de-la-Madeleine, dans le rang de La Bataille.

N.D.L.R. Cette recherche de l’auteur fut publiée initialement sous la forme d’une notule généalogique dans le cahier 262 (volume 60, numéro 4, hiver 2009, pages 322 et 323) des Mémoires de la Société généalogique canadienne-française.

- Au jour le jour, octobre 2010

Surnoms et sobriquets

Dans La Prairie d’avant la Seconde Guerre mondiale, alors que cette petite ville avait encore une certaine atmosphère de village, quelques individus étaient connus, autant et parfois plus par un surnom que par leur vrai nom.

Enfants, il nous était facile de comprendre l’origine de certains de ces surnoms : ainsi en était-il de Morveux qui affichait un nez propice à cette caractéristique et de La Patte à… qui devait s’aider d’une béquille pour marcher. Par contre, le Branleux, qui exerçait un métier qui le mettait en contact autant avec des adultes que des enfants, ne montrait aucun signe ostensible pouvant justifier ce surnom. J’appris en vieillissant qu’il aimait les jeux de cartes où on misait de modestes sommes entre copains. Ceux-ci l’avaient-ils affublé de ce sobriquet parce qu’il était hésitant à se décider lors de ces parties ? Étaient-ce ces mêmes copains qui avaient gratifié sa femme du rare surnom (du moins à La Prairie) de La Comète ? L’épithète peut s’appliquer à quelqu’un d’étonnant, de rare ou à une commère selon le cas. Le physique attrayant de la personne en cause porte à croire qu’on avait voulu souligner, en plaisantant, le bon choix conjugal de ce copain.

Pourquoi, par ailleurs, le tueur attitré de l’abattoir local était-il surnommé Moineau, un sobriquet péjoratif signifiant « vilain moineau » même quand il est ironiquement qualifié de « joli moineau ». Certains laissaient entendre qu’il pouvait provoquer des avortements clandestins à l’aide de broches à tricoter !

Crapet, un synonyme de crapaud, était un résident du Fort-Neuf affublé de ce surnom à cause de sa démarche évoquant celle de ce batracien.

Les surnoms, il y en a eu depuis longtemps à La Prairie, comme ailleurs. En voici quelques-uns relevés dans le recensement paroissial fait par le curé Bourgeault, en 1878. Le nom d’une veuve y est accompagné du surnom Le Croche associé à son défunt mari. Cela évoque une jambe croche qui affecte la démarche. Dans une autre famille où résidait un journalier de 39 ans, ce dernier est dit Boitasse, qui boite. Les données du recensement étant mises à jour quand un paroissien décédait on en déduit que Boitasse ne devait pas être un homme très heureux, car, en 1888, on le trouva pendu. On peut penser, par contre, qu’un certain Joachim était un être choyé. Le recenseur ajoute à son nom le sobriquet plutôt affectueux de Pitou-Ninnin ! Ces termes désignent, pour Pitou : enfant, fiancé ou mari, et, pour Ninnin, sont synonymes de fanfan, mon poulet, mignon.

Dans les dictionnaires on fait état de différents types de surnoms, certains se transmettant à la descendance, d’autres d’une durée limitée à une tranche de vie ou disparaissant avec elle.

Beaucoup de surnoms transmis à des descendants étaient tirés des caractéristiques d’un individu : ainsi les « dits Sans regret » ou « Sans façon ». Lépine en rapporte, entre autres, d’assez savoureux: « Antoine Bonnet dit Prettaboire, René Cruvinet dit Bas d’argent et Jacques Legendre dit Bienvivant. »

Les sobriquets sont des surnoms plutôt familiers, parfois plaisants, souvent moqueurs qui peuvent aussi être ridicules ou injurieux. Ils sont souvent attribués dans l’enfance par des compagnons d’école ou de jeu. Beaucoup commencent par un Ti (petit) : Ti-Blanc, un oncle dont la chevelure blonde était très pâle ; Ti-Rouge, un rouquin ou un fervent libéral ? Ti-Zoune était un de mes compagnons de classe. Il y a eu longtemps beaucoup de Ti-Zoune au Québec. Le comédien Olivier Guimond fils dont le père portait ce surnom le donna comme titre à une de ses pièces. Ce n’est que récemment que j’ai trouvé le sens de Zoune, un québécisme équivalent de « zizi », pénis. Comme Ti-Cul, il est employé par des grands pour rappeler à des jeunes leur infériorité évidente!

Rappelons pour mémoire deux Ti de La Prairie bien connus à l’époque. D’une part, Ti-Gris, petit de taille et grisonnant, enseignant à l’Académie Saint- Joseph sous le nom religieux de Frère Bruno. D’autre part, Ti-Mine, la servante du presbytère du temps du curé Chevalier. Son sobriquet était peut-être tiré de son prénom, mais ce n’est pas celui-ci qui en fit un petit personnage, C’est plutôt dans sa façon d’alimenter le clergé local qu’elle attira l’attention de pieux citoyens. Responsable de plusieurs tâches au presbytère il lui fallut sans doute en condenser certaines pour venir à bout de l’ensemble. Elle choisit de rationaliser la préparation des mets. Elle en préparait certains en bonne quantité pour en avoir en réserve dans la glacière pour plusieurs repas. Ce n’était pas une mauvaise idée sauf que les menus manquaient de variété et que, par exemple, certains jeunes vicaires moins portés au renoncement n’arrivaient pas à se délecter d’oeufs au miroir réchauffés. Le curé s’accommodait de ce régime, mais la chose se sut dans la communauté. Des paroissiens compatissants se donnèrent le mot sans le dire pour inviter de temps à autre ces jeunes prêtres à partager un de leurs repas de famille. Ils savaient, eux, que si un esprit est sain dans un corps sain, un corps sain demande du bon pain.

Et, pour en finir avec les Ti, évoquons le souvenir de René Lévesque, premier ministre du Québec au crâne dégarni, qualifié de Ti-Poil !

Références

Bourgeault, Florent, curé, Recensement de la population de La Prairie de la Magdeleine, 1878

Lépine, Luc, L’impact des noms de guerre militaires français sur la patronymie québécoise. www.histori.ca/prodev/article.do?id=15333

Meney, Lionel, Dictionnaire québécois français

Dictionnaire Bélisle de la langue française au Canada

Le Grand Robert de la langue française

- Au jour le jour, octobre 2010

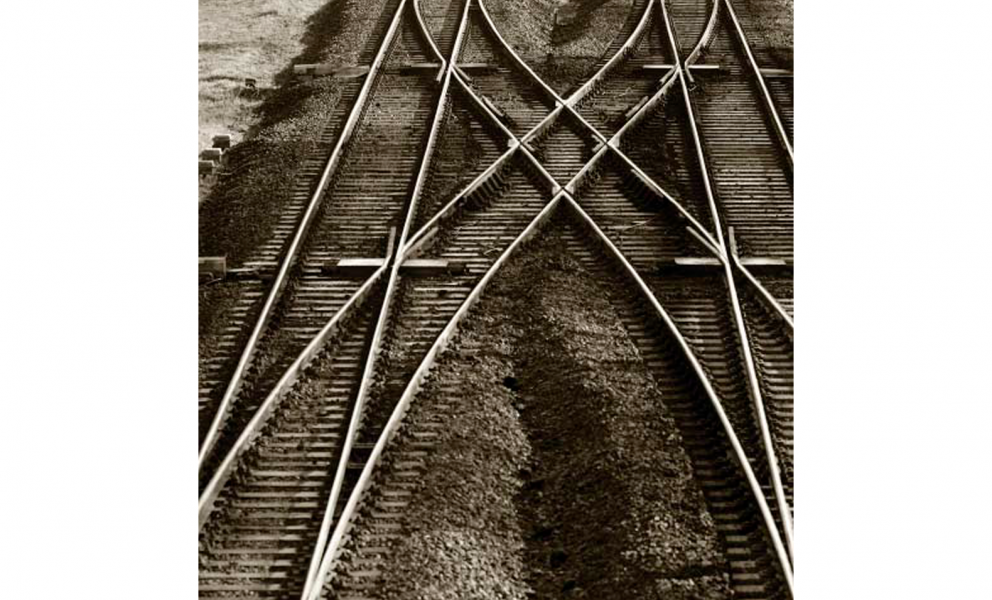

Une histoire de chemin de fer

Vous souvenez-vous qu’il y a 25 ans nous fêtions le cent cinquantième anniversaire de la naissance du premier train au Canada entre La Prairie et Saint- Jean (Dorchester). Au cours de l’été 2011 votre société d’histoire à la ferme intention de souligner par une exposition le 175e anniversaire du même événement. La ville de La Prairie proposera sans doute à la population de nombreuses activités liées à ce qui fut pour notre localité le début d’une ère de prospérité. Serez-vous de la fête ?

- Au jour le jour, septembre 2010

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision

Jean-Pierre Yelle

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

La Caisse populaire de La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, septembre 2010

Nouvelles SHLM

Nouvelle coordonnatrice

Le C.A. de la SHLM est heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Marie-Hélène Bourdeau qui agira à titre de coordonnatrice pour la prochaine année. Mme Bourdeau connaît bien les rouages de la Société d’histoire puisqu’elle occupait depuis plusieurs mois le poste de trésorière au sein du C.A. Nous devrons donc sous peu voir à combler cette vacance au C.A.

Premier salon des auteurs en généalogie et en histoire

Vous êtes passionné de généalogie et d’histoire ? La Société généalogique canadiennefrançaise vous offre de participer à son premier salon des auteurs en généalogie et en histoire. Il vous sera possible de rencontrer des auteurs, des romanciers, des spécialistes du domaine de l’édition, et plus. Des conférences vous seront également présentées. Vous aurez la possibilité d’acquérir des oeuvres des auteurs participants. Une journée bien remplie, pour 5 $, le dimanche 3 octobre 2010 de 9 h à 16 h à l’Auberge Royal Versailles, 7200, rue Sherbrooke Est à Montréal. Pour plus d’informations, contactez la SGCF au 514-527-1010 ou consultez leur site web au www.sgcf.com. Notre secrétaire, M. Stéphane Tremblay, représentera la SHLM à cet événement.

- Au jour le jour, septembre 2010

Notre prochaine conférence: L’histoire de la croix à la mémoire du 2e combat de La Prairie au rang de la Bataille

EXCEPTIONNELLEMENT, LA CONFÉRENCE AURA LIEU AU COMPLEXE

SAINT-LAURENT, SALLE LANCTOT (500, RUE SAINT-LAURENT, À LA PRAIRIE)

Érigée par la population locale et entretenue par elle depuis plus de 100 ans, cette croix de chemin commémore un événement historique (la bataille de 1691) et revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Inauguration, bénédiction, allocutions prononcées, l’auditoire pourra revivre l’histoire de la croix à partir de photographies datant d’environ 1900 jusqu’à 2009. Une enquête verbale menée auprès d’une quinzaine de résidents et ex-résidents du rang de la Bataille révèle le rôle et l’importance de la croix dans la vie de la population locale, les noms des artisans de la rénovation majeure qu’elle a subie et une photographie datée, ainsi que des informations sur la famille de ces artisans.

- Au jour le jour, septembre 2010

Des nouvelles de notre été

Un cercueil de fer

La consultation du répertoire des sépultures de la paroisse de la Nativité de La Prairie, nous a appris qu’il y a eu plus de 330 sépultures dans la crypte de l’église paroissiale. Nous savons également que ces sépultures qui auraient dû cesser après 1878 suite à une ordonnance de l’évêque, se sont malgré tout poursuivies jusqu’en 1928. Au début du mois de juin 2010, des ouvriers mandatés par la firme Videotron ont mis à jour un cercueil de fer en cassant une dalle de béton dans la crypte.

Les travaux furent immédiatement stoppés pour céder la place à la mi-juillet à deux semaines de fouilles archéologiques intensives. Bien que la tombe de fer scellée ne put être ouverte à cause des risques de contamination, les fouilles permirent de mettre à jour sept autres sépultures. À la fin des fouilles le site fut recouvert de terre et le cercueil de métal est demeuré en place avec ses secrets. Nous attendons avec impatience le rapport final des archéologues afin de pouvoir faire une mise en valeur du site.

Ils ont guidé notre été

Grâce à une importante subvention d’Emploi d’été Canada, la SHLM a pu embaucher au cours de l’été trois guides étudiants tous de La Prairie, ce sont Stéfanie Guérin, Marie-Pier Davies et Étienne Dionne-Pérusse. Sans doute à cause d’une température favorable et de la qualité de l’accueil de nos guides nous avons connu une fréquentation nettement supérieure aux étés précédents. Notre exposition estivale (prêtée par Exporail) était de calibre professionnel, mais n’a pas suscité l’intérêt escompté, les tramways de Montréal attirant surtout des visiteurs d’un certain âge qui ont connu ce mode de transport dans leur jeunesse.

La SHLM a reçu de nombreux messages de félicitations vantant la qualité de nos visites guidées. L’activité Marchez dans l’ombre du passé qui a attiré plus de cent spectateurs, a connu un succès à la mesure du travail investi : recherche et documentation, rédaction des textes, appels aux bénévoles, mise en scène et création des costumes. Grâce à nos guides, on a eu un bien bel été.

Vente de livres usagés

Encore une fois cette année notre vente de livres usagés a connu un immense succès, nettement au-delà des résultats des années précédentes. Cette réussite est entièrement due à l’implication de nombreux bénévoles oeuvrant sous l’habile direction de Mme Hélène Létourneau. Les tâches étaient nombreuses et variées : triage, nettoyage, classement, étiquetage, emballage, transport, mise en place, publicité, comptabilité, vente et bilan. Bref, plus de 2 350 heures de bénévolat pour 6 200 livres vendus.

Cependant avec les années notre vente de livres usagés a connu une croissance si importante que les circonstances nous obligent à repenser l’ampleur de cette activité qui exige beaucoup en espace, en temps et en énergie. La SHLM ne doit pas perdre de vue sa mission première qui est la sauvegarde et la diffusion du patrimoine.

Votre C.A. procédera cet automne à une consultation au sujet de l’importance à donner en 2011 à cette activité de financement.

- Au jour le jour, septembre 2010

Travaux de restauration au Vieux Marché

D’importants travaux de restauration ont été entrepris au cours de l’été sur l’édifice du Vieux Marché. La toiture qui datait de 1978 était endommagée, probablement à cause d’un écartement des fermes de toit qui exerçaient une poussée sur les murs les plus longs et déformaient la couverture de tôle à la canadienne. Le clocheton a été refait comme autrefois et on y a installé une cloche sans pourtant être certain hors de tout doute que cette cloche ait déjà habité le clocheton du Vieux Marché. Les portes du rez-de-chaussée ainsi que les contre-fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage seront remplacées. Afin de protéger le courrier, une boîte aux lettres devrait être installée à l’intérieur de la porte d’entrée principale. Compte tenu de possibles retards dus à la température, on prévoit terminer les travaux pour la fin de septembre 2010.

- Au jour le jour, septembre 2010

Brunch annuel

Malgré le succès évident du souper-bénéfice de l’automne 2009, il a été convenu de revenir cette année à la formule du brunch qui a par le passé connu un immense succès auprès de nos membres. Il ne s’agit pas d’une activité-bénéfice, mais plutôt d’une occasion unique de se rencontrer et de partager nos réussites et nos projets.

C’est un rendez-vous le dimanche 24 octobre à 11 h au restaurant Au Vieux Fort.

Brunch 5 services, avec service aux tables. Coût : 35 $ par personne. Moitié prix pour les moins de 8 ans. Invitez vos parents et amis.

Billets disponibles à nos locaux.

Réservations au 450-659-1393

- Au jour le jour, juin 2010

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision

Jean-Pierre Yelle

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

La Caisse populaire de La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.