- Au jour le jour, avril 2024

Élections 2024

Conformément aux règlements de la SHLM, trois postes étaient en élection au conseil d’administration pour l’année 2024.

Seules trois mises en candidature ont été reçues dans les délais prescrits.

En conséquence, lors de l’assemblée générale annuelle du 19 mars dernier, messieurs Jean-Pierre Labelle, Stéphane Tremblay et Jonathan Trottier ont été réélus au conseil d’administration pour les deux prochaines années.

Merci à tous les membres présents!

- Au jour le jour, avril 2024

Quelques photos inédites

Une récente visite aux archives de La Nativité nous a permis de découvrir un album contenant de nombreuses photos inédites, dont trois daguerréotypes, de la fin du 19e siècle. Il s’agit de personnages en lien plus ou moins étroit avec La Prairie. Hélas, un grand nombre des photos ne sont pas identifiées. Nous profitons quand même de l’occasion pour vous présenter quelques figures de l’époque.

LÉON-BENOÎT-ALFRED CHARLEBOIS

Né à La Prairie, le 18 février 1842, fils de Benoît Charlebois et de Madeleine David. A étudié à l’école primaire de son village natal. Commerçant de grains. Président du Turnpike Road Trust. Major junior du 85e Bataillon. Auditeur de la Municipalité de La Prairie en 1870. Conseiller municipal de La Prairie du 13 janvier 1871 au 13 janvier 1873. Élu député conservateur dans La Prairie en 1875. Réélu en 1878, en 1881 et en 1886. Officier au 85e Bataillon depuis sa fondation en 1880, il a démissionné de son poste en 1885.

Il avait épousé dans la cathédrale de Montréal, le 24 août 1868, Marie Elmire Varin, fille de Jean-Baptiste Varin, notaire, et d’Hermine Raymond.

Décédé en fonction à La Prairie, le 27 juin 1887, à l’âge de 45 ans et 4 mois. Il est inhumé dans le cimetière de La Prairie, chemin de Saint-Jean, le 30 juin 1887.[1]

AMBROISE HÉBERT

Ambroise Hébert et son épouse Sophie Demers, maître boulanger sur la rue Saint-Ignace. En 1843, il achète le lot no 14 sur lequel se trouve une maison de bois, laquelle a sans doute été détruite par le grand incendie d’août 1846. Le couple Hébert-Demers a, entre autres, eu deux fils devenus prêtres. L’un, Ambroise, malade de consomption, a été ordonné à La Prairie où il est d’ailleurs décédé à l’âge de 24 ans. L’autre, Wilfrid, est devenu sulpicien et a agi à titre d’exécuteur testamentaire au décès de son père en 1905.

Après l’incendie de 1846, Ambroise Hébert a fait construire l’édifice en brique qui deviendra plus tard la Boulangerie Lussier qui sera détruite par le feu en 1982.

DAVID LÉBERT

a été commis sur la rue

Saint-Jacques à La Prairie

ainsi qu’au magasin général

« A. Charlebois & Co », coin

Sainte-Marie et chemin de Saint-Jean.

JULIEN BROSSEAU

Julien Brosseau (1837-1912, décédé à 74 ans et 7 mois) était à la fois maire de la municipalité du village (1876-1885), maître de poste, marchand de bois, agent pour les compagnies d’assurance Canada Fire and Marine Insurance et Commercial Union Assurance Co. of London, directeur et secrétaire de la Laprairie Navigation Co. (1867), capitaine du vapeur l’Aigle, et également directeur et secrétaire de la Laprairie Turnpike Road Co. (la Cie du Chemin macadamisé).

Il était un homme riche et influent.

Julien Brosseau fut également agent de la Montreal Telegraph Company et de la Queen Insurance Co. of Liverpool and London, sans oublier la Royal Insurance Co. of England. Après avoir agi comme officier du détachement volontaire de La Prairie lors de la guerre contre les Féniens en 1870, une décennie plus tard, en 1880, Julien Brosseau fondait le 85e Bataillon d’infanterie (dont il était lieutenant-colonel) qui devint le Régiment de Maisonneuve en 1920.[2]

L’ABBÉ JEAN-BAPTISTE ALLARD

Né à Châteauguay en 1833, de Charles Allard, cultivateur et d’Amable Primeau. Il fut ordonné à Montréal le 10 octobre 1860. Vicaire à Saint-Hyacinthe de 1860-1861, à Sorel (1861-1862), à La Prairie (1862-1864). Professeur au collège classique de Terrebonne (1864-1866). Missionnaire à Key West en Floride 1866-1875, où il est décédé le 9 décembre 1875.

Extrait de « Le dictionnaire biographique du clergé canadien-français ». Par l’abbé J.-B.-A. Allaire

MADEMOISELLE ROBERT

Léandre Robert épouse en premières noces Émilie Desanges Hébert à Chambly en 1848. Ils vivent à Chambly. Il est hôtelier et déjà en 1880, il est propriétaire de l’Hôtel Montréal à La Prairie sur la rue du Boulevard, et ce, jusqu’à son décès en 1897. De ce premier mariage survivront 3 filles : Victorine, Angélina, et Agnès.

Le bâtiment de pierre à trois étages avait été bâti par Marc Gagnon, sans doute après le grand incendie de 1846. Durant les dernières années de son existence l’hôtel avait été converti en logements multiples avant d’être incendié en 1972.

Devenu veuf en 1880, Léandre Robert épouse en 1882, à l’âge de 54 ans, Anne Kane, veuve âgée de 37 ans. Celle-ci, orpheline irlandaise, a été mariée en 1857 à l’âge de 12 ans à Alexandre Crompe de Saint-Isidore. Ce cliché présente-il une des filles de Léandre ? Ou Anne Kane Robert, sa seconde épouse qui lui survivra ? Anne Kane était aussi connue sous « Annie King » (c’est ainsi qu’elle apparaît dans le registre paroissial lors de son décès en 1900).

N.B. Au Québec on appelait « mademoiselle » une jeune fille ou une femme non mariée.

ÉLISABETH SYLVESTRE

Née le 20 janvier 1862, elle est également fille de Hyacinthe Sylvestre (marchand général) et de Marie Foisy.

Ce couple a eu 6 filles et un garçon, tous nés à La Prairie.

MARIE BLANCHE COLOMBE SYLVESTRE

Née en 1857, elle est la fille de Hyacinthe Sylvestre et de Marie Foisy.

Elle épouse Ambroise Napoléon Montanari (Ambroise Pierre Paul et Anne Eulalie Prairie) à La Prairie le 1er août 1881.

Elle était organiste à l’église alors que son père était le sacristain si plein de zèle qu’on l’appelait le 2e curé.

Hyacinthe Sylvestre, était aussi marchand général et capitaine des pompiers.[3]

______________________________

[1] Tiré du site de l’Assemblée nationale du Québec sur les anciens députés.

[2] Voir le Au jour le jour de janvier 2012.

[3] Voir le Au jour le jour de février 2015

- Au jour le jour, avril 2024

Mot du président

Toujours fidèle à sa mission, la SHLM organisera plusieurs activités durant la saison printanière. Voici quelques dates à inscrire à votre calendrier :

14 avril : Brunch offert aux bénévoles et aux membres de la SHLM au centre multifonctionnel Guy-Dupré pour souligner la Semaine nationale de l’action bénévole. Dévoilement du (de la) bénévole de l’année 2023.

16 avril : Conférence à 19 h au Théâtre : Monsieur Philippe Boulanger « Corsaires et espionnage en Méditerranée au 16e siècle ».

20 mai : La SHLM participera à l’organisation de la Journée nationale des Patriotes dans le Vieux-La Prairie avec l’équipe du député fédéral, M. Alain Therrien.

21 mai : Conférence à 19 h au Théâtre : Monsieur André-Carl Vachon « Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-France 1755-1763 ».

24 juin : Il n’y aura pas de festivités dans le Vieux-La Prairie cette année pour la Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Nos locaux seront ouverts et nos guides étudiants offriront trois visites guidées gratuites durant la journée (10 h, 13 h et 15 h).

Au plaisir d’échanger avec vous lors d’une de ces activités.

Bon printemps

Stéphane Tremblay, Président de la SHLM

- Au jour le jour, mars 2024

Assemblée générale annuelle

Membres de la SHLM : on vous attend !

Le mardi 19 mars à 19 h au Théâtre du Vieux-La Prairie pour l’Assemblée générale annuelle de la SHLM. Une collation sera servie.

Votre présence est précieuse et vos idées sont les bienvenues !

- Au jour le jour, mars 2024

Conférence 16 avril 2024

Corsaires et espionnage en Méditerranée au 16e siècle

Le 16e siècle voit trois empires se livrer à un affrontement sanglant en Méditerranée : Venise, l’Espagne et les Ottomans.

Le but de cette conférence est de faire connaître ce conflit qui mêle croisade, guerre commerciale, piraterie et espionnage.

Passionné d’histoire, Philippe Boulanger a complété un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en histoire. Spécialisé en histoire médiévale, il donne depuis des entrevues et des conférences pour démystifier cette période mal connue et parfois malmenée.

Parallèlement, il travaille depuis plus de 15 ans dans le monde muséal et enseigne l’histoire au niveau collégial.

Le mardi 16 avril 2024 à 19h00

Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres : GRATUIT. Non-membres : 8,00$

Pour information: www.shlm.info 450-659-1393

- Au jour le jour, mars 2024

Bibliothèque – Nouvelles acquisitions 2024

Saint-Rémi 1760-1875.

Origines et début d’urbanisation.

/ par Hélène Trudeau

Hélène Trudeau éditrice, Longueuil.

2016

______________________________

Brève histoire du Québec

/ par Jean Hamelin et Jean Provencher

Boréal

1997

______________________________

La civilisation de la Nouvelle-France 1713-1744

/ par Guy Frégault

Bibliothèque québécoise

1990

______________________________

L’Acadie. Pages glorieuses

/ par Candide de Nant

Éditions de L’Écho, Montréal

2001

- Au jour le jour, mars 2024

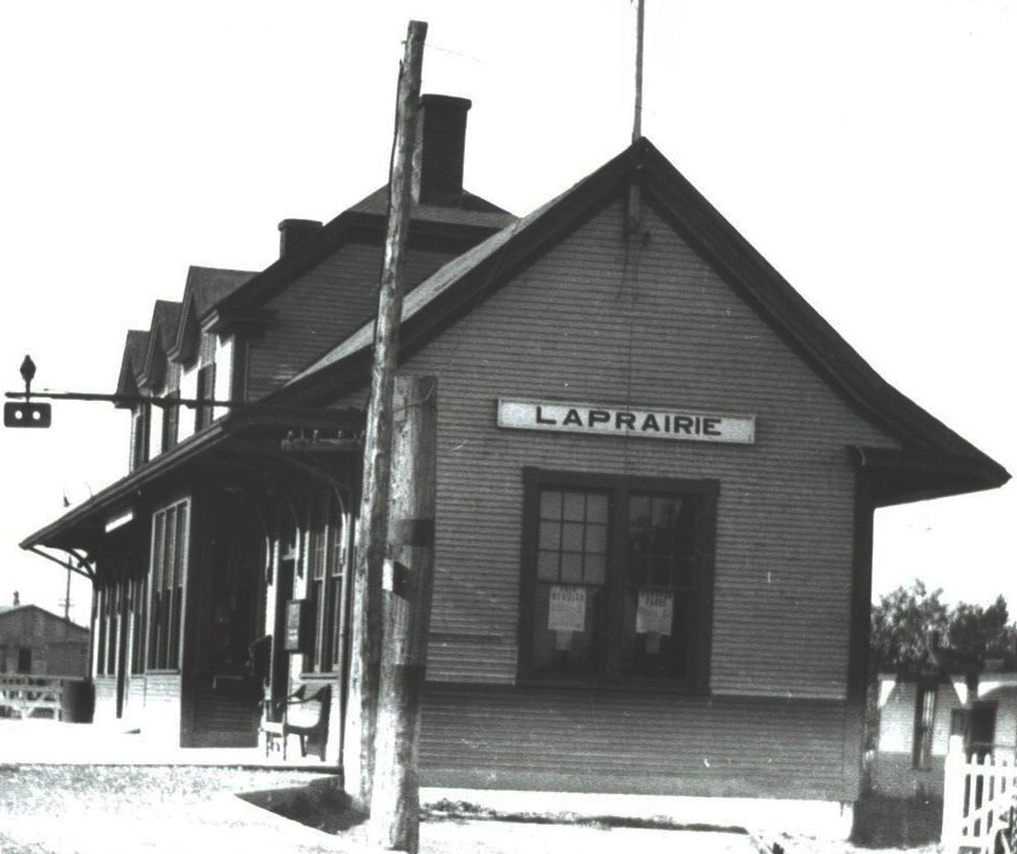

Gare à vous…

La naissance du premier chemin de fer au pays en juillet 1836 allait de toute évidence entraîner de multiples changements. L’essor industriel de la seconde moitié du 19e siècle va provoquer l’expansion rapide du réseau ferroviaire (particulièrement au sud du Saint-Laurent) et en conséquence la construction de gares dans des centaines de villages et de hameaux.

La croissance des chemins de fer au Québec, laquelle a atteint un sommet vers 1920, était avant tout dictée par les besoins de développement de l’économie nord-américaine. Ce qui explique que la distribution des gares était, à l’époque, particulièrement dense dans les campagnes autour de Montréal et des villes en plein essor industriel comme Granby, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke (des municipalités judicieusement situées en bordure d’un important cours d’eau).

Ce qui explique que durant le siècle qui s’étend de 1850 à 1950, les gares des campagnes ont joué un rôle prédominant dans le transport des passagers et des marchandises vers les grands centres et inversement.

Importants lieux de rencontres et d’échanges, les gares offraient de nombreux services à la population : télégraphe, envoi de colis, toilettes publiques, prise en charge des bagages et salle d’attente.

Mais, à compter des premières décennies du 20e siècle, l’apparition de l’automobile et du transport routier allait sérieusement et graduellement ébranler l’hégémonie du transport sur rails.

L’urbanisation a provoqué un important déplacement des populations rurales vers les villes, cela, ajouté à la multiplication des automobiles et au développement du réseau routier, a eu pour effet de réduire le nombre de voyageurs par train et rendre ainsi caduques de nombreuses voies ferrées ainsi que leurs petites gares.

De plus, au cours de la seconde moitié du 20e siècle, le développement des banlieues ajouté à la mécanisation et à la réorientation de l’activité agricole ont favorisé un nouvel exode vers les villes et largement transformé le paysage rural de certaines régions. Ces importants changements ont également eu un effet sur l’usage de bâtiments jusque-là associés à la campagne québécoise dont les magasins généraux et les gares. Témoins d’une époque révolue, visibles du ciel et couvertes de végétation, d’anciennes voies ferrées parcourent encore la plaine du Saint-Laurent.

À l’époque, l’architecture (majoritairement à ossature de bois) et l’allure des gares variaient au gré des compagnies ferroviaires et des entrepreneurs locaux. Leurs périmètres allaient de 40 X 20 pieds à 80 X 20 pieds et n’avaient le plus souvent que le rez-de-chaussée. Les couleurs des murs extérieurs n’étaient pas uniformes, quoique le plus souvent grises ou rouges. L’agencement des pièces (salle d’attente, entrepôt pour le fret et toilettes) n’était pas standardisé. Lorsqu’elles avaient un étage, ce dernier servait de logement au chef de gare et à sa famille. C’était le monde d’hier avec son lot de souvenirs.

À mesure qu’elles devenaient inutiles, de nombreuses gares furent abandonnées et démolies. D’autres furent transportées plus ou moins loin de leur emplacement d’origine afin de servir à d’autres usages. Signe des temps, nombre d’anciens chemins de fer abandonnés et délestés de leurs rails furent convertis en pistes multifonctionnelles (le P’tit Train du Nord, la piste Granby-Waterloo, etc.).

Quelques exemples

Brosseau était un hameau situé au pourtour de la gare du même nom à l’intérieur du périmètre actuel de la ville de Brossard. Nous ignorons l’année de construction de la gare de Brosseau (Brosseau Station), mais nous savons qu’elle était sise à courte distance au NNE du Chemin des Prairies.

Inutilisée, cette gare a été achetée par Lucien Sainte-Marie vers 1959-1960[i], lequel l’a déménagée sur la rue Orléans. Il l’a ensuite modifiée pour en faire un édifice à quatre logements, si bien qu’elle était devenue méconnaissable. Il y a moins de 10 ans, un promoteur immobilier l’a démolie pour la remplacer par une grande maison unifamiliale.

Autre exemple, construite en 1914, la gare de Saint-Philippe était autrefois située sur la montée Monette à l’intersection de la voie ferrée. De là on pouvait rejoindre Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et les États-Unis. La gare a été déménagée en 1967 au 3227 de la route Édouard-VII pour être transformée en résidence à 2 étages. Dans ces deux exemples, peut-on sérieusement parler de survivance du patrimoine bâti? Comme dans le cas de la gare de Brosseau, il s’agit au mieux de récupération de matériaux, puisque les bâtiments n’ont plus du tout l’allure d’une gare.

Un bilan

La consultation du très intéressant site « Les gares patrimoniales du Québec » (https://patrimoineduquebec.com/GaresduQuebec/repertoire-des-gares/) nous a permis de tirer quelques conclusions révélatrices.

Le site répertorie 123 gares à travers le Québec, dont 30 (24%) sont protégées à titre d’immeubles patrimoniaux. De ces 123 édifices, 34 servent encore de gares (28%). Ces chiffres sont révélateurs du peu d’intérêt que les différentes localités accordent à leur patrimoine bâti.

Nous avons également constaté qu’il existe trois façons de conserver une gare à valeur patrimoniale et ainsi d’éviter sa disparition : soit que l’édifice conserve sa fonction de gare, soit qu’on le déménage ou encore qu’on lui confie (souvent après restauration) une nouvelle vocation.

Dans ce dernier cas, les usages sont multiples et varient selon les besoins du milieu : bibliothèque municipale, maison de la culture, centre d’interprétation, OBNL, musée, commerce, information touristique, halte pour piste cyclable, bureaux d’administration, résidence funéraire, résidence privée, marché public, restaurant, micro-brasserie, centre d’archives, etc.

Ainsi, d’une certaine façon, les gares qui étaient autrefois intrinsèquement liées à l’essor économique des régions continuent dans une moindre mesure à exercer des fonctions qui supportent l’économie et la culture des localités.

Compte tenu du peu de bâtiments restants, n’est-il pas temps de crier « gare ! » ?

______________________________

[i] Information obtenue de Mme Yolande Sainte-Marie.

Source: J. Derek Booth, Railway Stations in Southern Quebec, Canadian Rail, No 256, April 1973, pages 103 à 108

- Au jour le jour, mars 2024

Mot du président

L’édition 2024 de la Semaine de l’action bénévole au Québec aura lieu entre le 14 et le 20 avril prochains et aura pour thème « Bénévoler, c’est brillant ».

La SHLM profitera de cette semaine thématique pour souligner l’implication et le travail de ses membres et bénévoles lors d’un déjeuner qui se déroulera au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, situé au 500 rue Saint-Laurent, le dimanche 14 avril prochain.

Le nom du (ou de la) bénévole de la SHLM pour l’année 2023 sera dévoilé durant cet événement.

En terminant, nous vous rappelons qu’il n’est toujours pas trop tard pour devenir membre de la SHLM afin de pouvoir assister à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu à 19 h le mardi 19 mars prochain au Théâtre du Vieux-La Prairie (247, rue Sainte-Marie).

Bon printemps à toutes et à tous !

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

- Au jour le jour, février 2024

Conférence 20 février 2024

Corbillards, croquemorts et funérailles,

vols de dépouilles et quoi encore ?

Denyse Beaugrand-Champagne partagera avec nous ses notes de recherche, documents d’archives et illustrations sur divers thèmes entourant la mort, amassés au travers de ses explorations dans les bibliothèques, les centres d’archives et bien sûr les cimetières.

Quelle est l’origine des corbillards?

Quels étaient les rites funéraires au Québec?

Quand les vols de dépouilles ont-ils cessé?

Un survol de questions tellement fascinantes.

Historienne, Denyse Beaugrand-Champagne a été archiviste de références à BAnQ Vieux-Montréal pendant plusieurs années. Autrice du Procès de Marie-Josèphe-Angélique, premier ouvrage d’importance sur le procès d’une esclave noire accusée de l’incendie à Montréal en 1734.

Elle a participé à de nombreux projets historiques tels que La vie des coureurs des bois; La Grande paix de Montréal, 1701; L’attaque française contre Deerfield, Massachusetts, en 1704; Les Rébellions de 1837-1838; l’histoire de la propriété foncière à Montréal, 17e et 18e siècles et l’histoire de Montréal par les archives sonores.

Mardi 20 février 2024 à 19h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

- Au jour le jour, février 2024

Bibliothèque – Nouvelles acquisitions

Conduit par l’étoile : chemin faisant entre Tourouvre et la Grande-Anse, ou, l’histoire de Jean Pelletier, défricheur.

/ par Marie-Paul Gagnon

La Ferrée-Pinguet.

2000

______________________________

La civilisation de la Nouvelle-France 1713-1744

/ par Guy Frégault

Bibliothèque québécoise

1990