- Au jour le jour, février 2014

Notre prochaine conférence: Dans la cuisine de nos aïeules

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

Du XVIIe au XXe siècle et du grenier à la marmite, la cuisine de nos aïeules a subi les effets de nombreux facteurs déterminants : le régionalisme, la tradition, l’adaptation et les influences étrangères. Mais, au fil des saisons, à la fortune du pot, la cuisine de nos aïeules a survécu !

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, février 2014

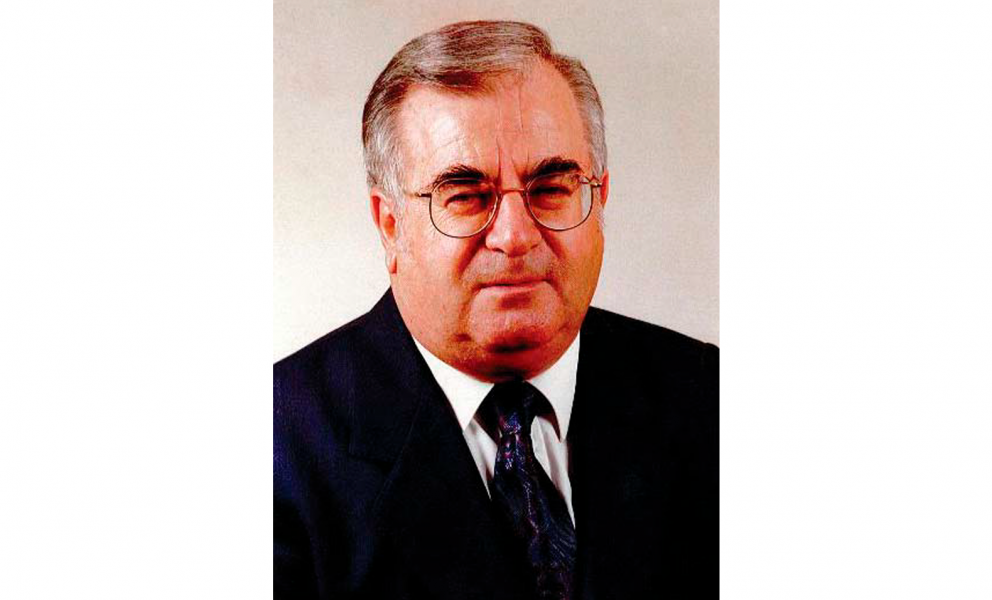

M. Guy Dupré, hommage à un grand Laprairien

Joseph Gaston Guy Dupré est né sur la rue Sainte-Marie à La Prairie le 24 mars 1934. Troisième de quatorze enfants (dix garçons et quatre filles) issus du mariage de George Dupré (fondeur-mouleur) et de Marie-Berthe Yelle, Guy Dupré a perdu sa mère alors qu’elle n’était âgée que de cinquante-neuf ans.

La famille a habité durant quelques années un des deux logements de la maison de pierre du 164-166, rue Saint-Georges. Le chirurgien Robert Sheldon bâtit cette maison de pierre entre 1807 et 1825. Une partie de la maison était alors utilisée comme bureau de consultation. En 1825, Joseph Twiss, marchand et horloger, fait l’acquisition de la propriété qu’il partage deux ans plus tard avec son frère Austin ; l’ancien bureau de consultation devient alors une boutique. Lors du grand feu de 1846, la maison subit de sérieux dommages. Joseph Tremblay achète la propriété en 1847 et utilise de la brique américaine pour rebâtir les pignons.

L’ancêtre paternel, François Dupré Mikinac (nom amérindien qui s’explique sans doute par sa participation active à la traite des fourrures) a épousé Marie Allaire à Contrecoeur en mars 1729. Quatre générations plus tard, l’arrière-grand-père Louis-Charles Dupré (maître-chantre) s’installe à La Prairie et, en février 1874, adopte Ernestine Poissant pour épouse. L’annuaire Lovell et Gibson de 1842-1843 indique que deux messieurs Dupré possédait chacun un magasin général rue Sainte-Marie. Or, ces deux personnages ne sont pas des ancêtres de Gaston Guy.

Charles Diel, l’ancêtre maternel de M. Dupré fut l’un des premiers censitaires à s’établir à la côte Saint-Lambert. « Parti de La Rochelle le 24 mai 1665 à bord du Saint-Sébastien, Charles Diel, dit Le Petit Breton, de la compagnie La Fouille du régiment de Carignan arrive à Québec le 12 septembre1665. Charles, à la fin des guerres iroquoises, fait partie des 400 soldats qui décident de rester en Nouvelle- France sur les 1 200 du régiment de Carignan-Salières arrivé en 1665. Après ses trois ans dans la compagnie La Fouille qui était assignée à la protection de Trois-Rivières, il s’installe à La Prairie dans les années qui suivent. On trouve son nom au recensement de 1673 parmi les habitants du fort de La Prairie. En février 1674, il reçoit une concession de terre au Mouillepied, territoire qui fait partie de Saint-Lambert présentement. Le ruisseau qui longe sa terre porte le nom de Diel, mais est aussi appelé le ruisseau du Petit Charles dans certains documents. En 1676, il se marie avec la fille de Hugues Picard qui est née à Ville-Marie. Au recensement de 1681, il est noté qu’il a deux enfants, un fusil, 3 vaches et 4 arpents en valeur. En 1684 puis en 1688, il s’engage comme voyageur […]. »

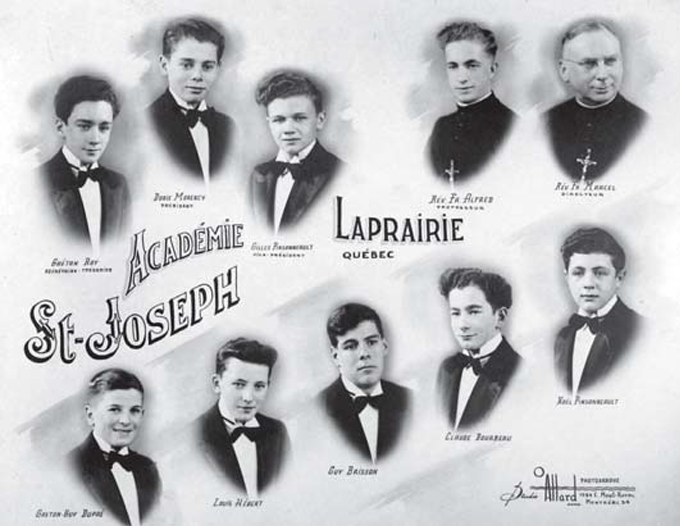

Issu de si vaillants ancêtres, le jeune Guy fit de solides études à l’Académie Saint- Joseph dans les classes des Frères de l’instruction chrétienne. Parmi ses nombreux maîtres, il y eut le frère Léo Lecavalier (voir la photo en page 4) qui, plus tard, travailla ardemment à l’établissement de la première bibliothèque municipale de La Prairie, aujourd’hui le 200, avenue Balmoral. M. Lecavalier a également été conseiller en orientation auprès des élèves du secondaire et conseiller municipal durant huit ans. Décédé en 1996, le conseil municipal a attribué son nom à la bibliothèque municipale en 1997.

Avec une famille aussi nombreuse, on comprend facilement qu’on n’était pas riche chez les Dupré. Afin d’aider les parents à boucler le budget, les garçons durent très tôt se trouver des emplois à temps partiel. Marié à Louise Provost en juin 1957, Guy poursuivit des études en comptabilité en soirée à l’École des hautes études commerciales, rue Viger (l’édifice abrite aujourd’hui les Archives nationales du Québec à Montréal) tout en travaillant à l’épicerie de M. Sainte-Marie au 266 rue Saint-Ignace. Le jeune couple habitera durant un certain temps le logement situé au dernier étage du vieux bureau de poste de la rue Saint-Georges. Un beau jour, l’épouse de M. Léopold Péladeau, lequel était greffier à l’hôtel de ville, lui fit remarquer qu’il n’était pas très convenable qu’un étudiant des H.E.C. travaille dans une épicerie. C’est ainsi que M. Dupré obtint, en 1965, son premier emploi à la municipalité. D’abord trésorier adjoint d’Hercule Serre, il devint trésorier puis greffier à la suite du départ de Léopold Péladeau. Plus tard, il fut nommé directeur général de la ville, poste qu’il occupa jusqu’en 1989.

- Au jour le jour, février 2014

Nouvelles heures d’ouvertures

Soucieuse d’améliorer son offre de service auprès de ses membres et du grand public, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine est heureuse de vous annoncer que ses heures d’ouverture seront étendues.

Ainsi, à compter du lundi 10 février, nous vous accueillerons selon l’horaire suivant :

• lundi de 13 h à 17 h

• mardi, mercredi et jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h

De plus, le Club de généalogie accueillera les chercheurs comme à l’habitude le lundi de 19 h à 21 h et, à compter du 1er février, nos portes seront ouvertes le samedi de 13 h à 17 h.

- Au jour le jour, janvier 2014

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Yolande Sainte-Marie

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

- Au jour le jour, janvier 2014

Généalogie : cours d’initiation à Heredis 14

M. Gilles Blanchard propose à nos membres un cours gratuit d’initiation au logiciel de généalogie Heredis 14. Les cours auront lieu à compter du 5 février tous les mercredis de 19 h à 21 h au local de la SHLM. Les participants devront au préalable avoir téléchargé Heredis 14, version standard à 39,99 euros (www.heredis.com), sur un ordinateur portable (Windows XP SP3, Vista, ou Windows 7 ou 8) disposant de plus de 250 mo d’espace disque disponible et avoir déjà réalisé une généalogie sur au moins cinq générations.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Mme Johanne Doyle au 450-659-1393. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Gilles Blanchard au 514-249-2111 ou par courriel : [email protected]

- Au jour le jour, janvier 2014

Notre prochaine conférence: Les premiers Montréalistes 1642-1643

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

M. Marcel Fournier nous propose une conférence sur les premiers Montréalistes.

Montréal a été fondée en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance sur le site de la bourgade amérindienne d’Hochelaga, laquelle avait été visitée par Jacques Cartier en 1535 et par Samuel de Champlain en 1603. En 1639, à l’initiative de Jérôme Le Royer de La Dauversière, la Société Notre-Dame de Montréal est fondée dans le but d’établir une ville missionnaire au Canada. Le 17 mai 1642, un premier groupe de 63 pionniers s’établit sur l’île située au centre du fleuve Saint-Laurent. Ils seront rejoints en août de la même année par un second groupe de 12 colons puis, en 1643, par 10 autres colons. Entre le 17 mai 1642 et le 31 décembre 1643, on a réussi à ce jour à identifier les noms de 56 individus dans la colonie de Ville-Marie sur les 88 qui s’y trouvaient. Qui étaient ces premiers Montréalistes? Bien que nous connaissions en partie leurs noms, nous savons peu de chose sur leur origine familiale, leur présence en Nouvelle-France et leur descendance au Canada ou en France.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, janvier 2014

Un patrimoine oublié, la croix du chemin des Prairies à Brossard (Partie 3)

Un recensement seigneurial effectué par les Jésuites en 1723 confirme déjà la présence de la famille Brosseau sur la Côte des Prairies.Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Élisée Choquet, dossier 3.167Les descendants poursuivront le travail du pionnier Pierre Brosseau et ce, jusqu’à la vente de la terre à Ferdinand Lemieux le 17 septembre 1908.Vente par succ. Edmond-Casimir Brosseau à Ferdinand Lemieux le 17 septembre 1908. Not.A.F. Grondin, registre foncier du Québec en ligne, index aux immeubles no. 18104 Une maison figure déjà sur le contrat de vente. Celle-ci sera éventuellement habitée par Alphonse Lemieux, fils de Ferdinand. Vers 1909-1910, un autre fils, Joseph, construit une seconde maison en brique sur une partie du lot 285, à proximité de la croix.Information obtenue auprès de Gérald et Roger Lemieux en juillet 2011

Puis, vers les années 1930, il fallut remplacer la croix de chemin. Les frères Roger et Gérald Lemieux, nés respectivement en 1922 et en 1923 et fils d’Alphonse Lemieux témoignent ainsi de leurs souvenirs. Roger, 89 ans, se rappelle que, âgé d’environ dix ans, il accompagna son père et l’oncle Joseph Lemieux dans le boisé situé à l’arrière de la maison. Les deux frères abattirent deux grands arbres, qu’ils acheminèrent par la suite chez un monsieur Duclos à Chambly, pour le débitage. Six mois plus tard, le bois bien séché, un journalier nommé Fournier construisit la croix. Elle fut réimplantée sur la terre de Joseph Lemieux avec l’aide de cultivateurs des alentours.

Pour sa part, Gérald se rappelle les soirs du mois de Marie lors desquels se réunissaient les familles Lemieux, Sénécal, Bourassa, Bisaillon, etc. Des fleurs et une clôture ceinturaient la croix qui se profilait sur fond de pommiers.Information obtenue auprès de Gérald et Roger Lemieux en juillet 2011

Puis, lors d’un hiver, autour des années 1945-1946, un chasse-neige endommagea la croix. En 1954, Alphonse Lemieux et Paul Sénécal la remirent en état. Ils l’érigèrent de nouveau au même emplacement et apposèrent sur la hampe l’inscription : « L’année 1954 ».Information obtenue auprès d’Yves Sénécal, neveu de Paul Sénécal, en juillet 2011

Les Archives nationales du Québec à Montréal conserve une photo de 1977 intitulée « Maison Sénécal à Brossard ». La croix s’élève en avant-plan à l’endroit même où elle fut érigée dès l’origine (lot 285, ancien cadastre). Cette photo est précieuse car elle révèle l’aspect du paysage avant l’arrivée de l’autoroute 30.Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Maison Sénécal à Brossard/Adrien Hubert 1977

En 1993, le ministère des Transports du Québec acceptera de modifier l’aménagement de l’autoroute aux abords de la maison Sénécal en éloignant le tracé de quarante mètres additionnels.BAPE, Prolongement de l’autoroute 30, Lettre de Jules Journault au ministre Pierre Paradis le 6 mai 1993. Information obtenue sur internet sous la rubrique : BAPE autoroute 30, Brossard. Des bretelles d’accès seront construites plus tard contribuant ainsi à enclaver les plus belles maisons patrimoniales de Brossard ainsi que la croix de chemin.

UNE NOUVELLE VOCATION PATRIMONIALE

Depuis le déclin de la pratique religieuse au Québec, les croix de chemin ont cessé d’être un lieu de prière et de rassemblement. Jean Simard, historien de l’art et ethnologue, qui a procédé à l’inventaire de quelque 3000 croix de chemin au Québec entre 1972 et 1977, les décrit comme « des témoins d’un passé de foi ».Simard Jean, « Témoins d’un passé de foi », « Perspectives » 1972, La Presse, 17 juin 1972, reproduit dans Diane Joly « Croix de chemin », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française en ligne, 2007

Précieux héritage patrimonial, elles témoignent de rituels anciens et de pratiques oubliées toujours présents dans la mémoire des Québécois.

Dans un lieu qui n’a su préserver la culture du passé, la croix du chemin des Prairies à Brossard demeure le témoin d’une histoire significative et un symbole identitaire important. Diane Joly, historienne de l’art et du patrimoine, affirme cependant que « c’est l’appropriation citoyenne qui assure la pérennité d’un monument car la loi est impuissante contre l’indifférence ».Diane Joly, « Des croix de chemin en quête de protecteurs », Rabaska; vol. 6, 2008, p.61, en ligne sur le site Érudit, p. 61 Reconnaissant l’importance du patrimoine et désireux d’en assurer la transmission, nous pouvons, en tant que citoyens, prendre à notre tour la responsabilité de faire toutes les démarches requises en vue de la restauration de la croix du chemin des Prairies.

Cependant, pour en arriver à cette fin, nous devons tenir compte d’un élément obligatoire tel que si bien exprimé par Diane Joly : « le monument doit communiquer avec son public ».Diane Joly, « Des croix de chemin en quête de protecteurs », Rabaska; vol. 6, 2008, p.61, en ligne sur le site Érudit, p. 61 En effet, l’emplacement actuel de la croix du chemin des Prairies, bien que situé sur l’empiètement municipal, ne favorise pas une « une appropriation citoyenne » car sa position en retrait la met hors de vue du passant. Son déplacement sur le rond-point situé devant la maison Sénécal contribuerait à l’amélioration de sa visibilité et susciterait ainsi l’intérêt de la population. Un aménagement paysager et un panneau d’information relatant son historique complèteraient cette mise en valeur.

Depuis l’automne 2012, la nouvelle loi sur le patrimoine culturel incite fortement les municipalités à contribuer à la préservation du patrimoine sur leur territoire. La disparition de nombreuses maisons patrimoniales sur le chemin des Prairies devrait susciter, de la part des autorités municipales de Brossard, l’urgence de préserver la dernière croix de chemin du lieu par égard pour ceux qui nous l’ont transmise et comme devoir de mémoire pour les générations futures.

- Au jour le jour, janvier 2014

Un patrimoine oublié, la croix du chemin des Prairies à Brossard (Partie 2)

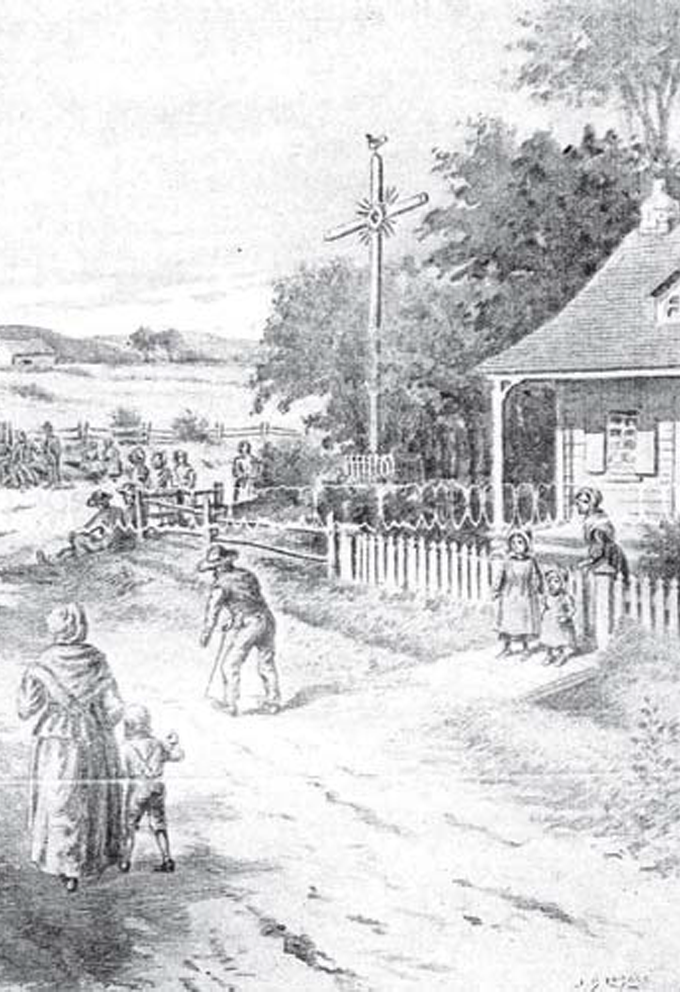

La tradition d’ériger des croix au bord des routes vient des premiers colons français. Ainsi, dès 1672, les Jésuites, seigneur de La Prairie de la Madeleine, concèdent des terres le long de la rive droite (côté Brossard) de la rivière St-Jacques. L’appellation «Côte des Prairies» découle tout probablement de la présence de prairies naturelles que Champlain luimême a remarqué en juin 1611 alors qu’il navigue à l’embouchure de la rivière St-Jacques : il trouve cette rivière « fort plaisante, y ayant plus de trois lieues de circuit de prairies et forces terres qui se peuvent labourer ».Yvon Lacroix., Les origines de La Prairie (1667-1697), Cahier d’histoire des Jésuites. Éditions Bellarmin, p.47

Les terres du deuxième rang sont alors presque entièrement concédées en 1717, si bien que le tracé initial du chemin des Prairies s’amorce avec ces nouvelles continuations de lot et l’ouverture de la côte adjacente qui reçoit le nom de l’Ange-Gardien. Très souvent, les colons vont ériger une croix lorsqu’ils ouvrent un nouveau chemin dans le but d’obtenir une protection divine ou comme lieu de rassemblement pour la prière. En 1884, le journal du curé Bourgeault décrit une grande et belle croix qui remplace une plus ancienne, rongée par le temps. En 1923, Édouard-Zotique Massicotte, directeur des archives judiciaires de Montréal et grand érudit de l’histoire du Québec ancien, présente les résultats de son enquête sur les croix de chemin inventoriées dans différents comtés du Québec. Entre autres remarques, il écrit : « La durée des croix de bois dépasse rarement vingt-cinq ans parce qu’on ne songe pas à les réparer en temps opportun. » Edouard-Zotique Massicotte, « Avant-propos » La croix de chemin, SSJBM, Montréal 1923, p.23 On peut donc affirmer qu’une croix de chemin s’élevait sur la terre des Brosseau vers les années 1850 (lot 285, ancien cadastre).

- Au jour le jour, janvier 2014

2014

En ce début d’année nous exprimons nos plus sincères remerciements à tous nos membres, ainsi qu’à nos principaux partenaires et collaborateurs :

• les membres du conseil municipal

• M. Guy Dupré de la Fondation Guy Dupré

• M. Pierre Brodeur et Mme Jacinthe Ducas du service des loisirs

• Mme Brigitte Tremblay de la bibliothèque Léo-Lecavalier

• Desjardins Caisse La Prairie

Nous souhaitons à tous une année fructueuse et riche de santé et de bonheur.

- Au jour le jour, janvier 2014

Un patrimoine oublié, la croix du chemin des Prairies à Brossard

N.D.L.R. L’aventure récente de la croix du chemin des Prairies à Brossard a débuté en juillet 2011 lorsque Mme Yolande Sainte-Marie, en promenade d’observation, a constaté l’état de détérioration avancée de la croix de bois sise en face de la maison Sénécal. Six mois plus tard, en janvier 2012, afin de refaire la croix trop endommagée pour être réparée, un comité pour la sauvegarde de la croix fut mis sur pied. Ce groupe d’action est depuis composé des personnes suivantes : Marcel Boulianne, architecte retraité, Sylvain Marquis l’actuel propriétaire de la maison Sénécal, Hélène Sainte-Marie, Yolande Sainte-Marie, Bertrand Thibodeau architecte et Paul Trépanier. La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine a collaboré à l’entreprise en acceptant une entente avec la compagnie Goodfellow fournisseur du bois d’oeuvre (du sapin de Douglas de première qualité sans noeuds) ainsi que de la peinture pour les traverses et la hampe de la nouvelle croix.

À l’aide des plans dessinés par l’architecte Thibodeau, M. Boulianne s’est chargé de refaire la niche et de sculpter les mains (fleurs de lys) alors que la sculpture des rayons du soleil était confiée à un ébéniste de Brossard. M. Thibodeau a également dessiné les plans du sabot d’ancrage dont la fabrication a été confiée à l’atelier de soudure Camiré et Fils de Brossard. Le rouge du coeur, seul élément récupéré de l’ancienne croix, sera refait par M. Paul Trépanier. Les travaux publics de la ville de Brossard, sous la direction de M. Alain Thiboutot, ingénieur et chef de service, ont coulé la base de béton et ont accepté de loger la nouvelle croix jusqu’au moment de son érection en mai 2014.

Une fois l’assemblage de la croix et des éléments décoratifs terminé, la croix sera déposée sur une remorque (avec matelas de protection) et amenée au rond-point situé devant la maison Sénécal. Une grue la déposera sur son socle de béton. Une cérémonie protocolaire et religieuse marquera son inauguration officielle. Éventuellement, un panneau d’interprétation devrait être implanté près de la croix.

Il aura donc fallu à toute l’équipe plus de deux années d’effort pour mener à terme un projet qu’on prévoyait à l’origine pouvoir réaliser dans des délais beaucoup plus courts. Nous tenons à féliciter tous les membres du comité pour leur détermination à reconstruire un joyau de notre patrimoine ethnique et religieux.

Dans les lignes qui suivent, Mme Yolande Sainte-Marie, l’initiatrice de cette formidable aventure, nous raconte l’histoire de l’ancienne croix de chemin.

Devant la maison Sénécal, sise, au 5425 chemin des Prairies à Brossard, s’élève une vieille croix blanche ornée d’une niche où loge une statue de la Vierge avec les mots « L’année 1954 » inscrite au-dessus. La croisée y est décorée d’un coeur et d’une pièce de bois en forme de soleil. La croix chancelante oscille dangereusement vers la droite.

Au cours des dernières années, le chemin des Prairies a subi des modifications qui ont chamboulé son caractère historique et champêtre. L’autoroute 30, complétée en 1996, effectuant une coupure drastique de ce chemin ancestrale qui apparaît déjà sur la carte de 1815 de l’arpenteur Joseph BouchetteJoseph Bouchette, (1815) Carte topographique de la province du Bas-Canada, Éditions Élysée, 1980. La maison Sénécal, construite en 1799 et se trouvant tout juste sur le futur tracé de l’autoroute 30, fut classée monument historique le 8 janvier 1975 par le ministère des Affaires culturelles du Québec. Ainsi préservée, elle fut acquise par Monsieur Jules Journault qui entreprit en 1984 une minutieuse restauration de la maison.

En 1985, à la demande du ministère des Affaires culturelles du Québec, Monsieur Journault relocalisa la croix devant sa maison parce qu’elle se trouvait de plein fouet sur le site de la future autoroute (lot 285, ancien cadastre). Après avoir soustrait la partie vétuste de la base, restauré les branches horizontales à l’aide d’embouts de métal et ajouté un coq en cuivre au sommet, il replanta la croix à son nouvel emplacement, la solidifiant à sa base dans du cimentInformation obtenue auprès de Jules Journault le 13 septembre 2011. C’est ainsi que fut sauvegardé un témoin de la foi profonde de nos ancêtres, de leur histoire et de leur attachement à leur coin de pays.

HISTORIQUE DE LA CROIX DE CHEMIN

En août 1884, l’abbé Florent Bourgeault, curé à La Prairie de 1877 à 1891, se rend dans le haut de la Côte des Prairies pour y bénir une croix que les habitants du lieu ont érigée à leur frais. Il écrit dans son journal :

« Le 24 août 1884. 15è dimanche après la Pentecôte fête de St-Barthélémi nous soussigné, curé de cette paroisse dûment autorisé par Mgr Édouard Charles Fabre nous sommes rendus en la côte des Prairies en cette paroisse et là et alors, avons béni solennellement une grande et belle croix de concession élevée à la place d’une autre vétuste sur la terre du Sieur Edmond Casimir Brosseau fils de Jacques et près de la ligne de la terre du Sieur Julien Sénécal. Il y avait un grand nombre de personnes de la Côte des Prairies et d’ailleurs. Avant la bénédiction nous avons donné une instruction en rapport avec la circonstance.»Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Fonds Élisée-Choquet, Journal de Florent Bourgeault, Faits et gestes de La Prairie, 1877-1899, dossier 2.44