- Au jour le jour, mars 2014

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une seconde hypothèse (Partie 3)

Donc, en conclusion, il est impensable que quatre personnes, dont le fonctionnaire Pierre de Bénac, qui n’est nul autre que le Contrôleur des fermes du Roy en Nouvelle-France, aient tous en 1691 confondu une maison fortifiée pour un moulin à vent ou vice-versa. En toute logique, nous nous permettons d’avancer l’hypothèse suivante : quelques décennies à peine après la bataille de La Prairie, le premier petit moulin en bois de la seigneurie de La Prairie serait arrivé à la fin de sa vie utile et fut remplacé par un deuxième moulin. Il est également possible que le premier moulin ait été, comme plusieurs autres, victime des flammes et, pour le remplacer, le nouveau moulin-tour en maçonnerie aurait été construit à un emplacement plus sécuritaire et central du côté sud /sud-ouest du village, comme le situent l’Allemand Franz Ludwig Cancrinus en 1776« Sketch of the Village of La Prairie-Sainte-Magdeleine in America »,11 July 1776 – Cancrinus. et l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788 sur leurs cartes respectives du village de La Prairie. Ce nouveau moulin, très imposant, avait un meilleur accès au quai ou à la jetée et au nouveau chemin de Saint-Jean ainsi que l’avantage de mieux répondre aux besoins des nombreux censitaires maintenant établis sur les terres de la seigneurie au sud et à l’ouest du village.

En sachant que le comité des comptes publics de l’État de New York, présidé par Mr. N. Bayard et Mr. J. Graham, avait approuvé le 26 août 1691 le compte des dépenses encourues par le Major Pieter Schuyler lors de son expédition « to Canida », il serait alors logique de croire que la rédaction de son « Journal » et sa description des événements aient été rendues aussi dans les jours qui ont suivi son retour à Albany et non pas quelques années plus tard comme le prétend l’auteur Gaétan Bourdages.

Alors, de toute évidence et contrairement à la première hypothèse, rien ne nous permet de croire que Pieter Schuyler, ce jeune « chef militaire » sans expérience de combat et ses troupes formées de soldats New-Yorkais, d’Iroquois et de Mohicans aient attaqué le village palissadé de La Prairie, de deux ou trois côtés à la fois, le matin du 11 août 1691. Ceci est une tout autre histoire…

- Au jour le jour, mars 2014

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une seconde hypothèse (Partie 2)

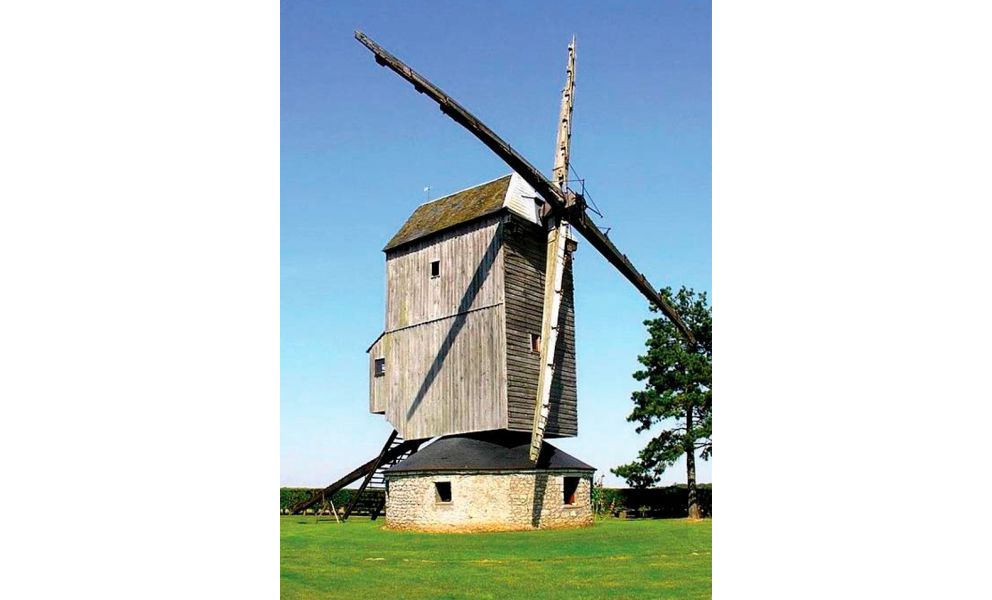

Le type de construction d’un moulin à vent dépendait aussi des régions. Le matériau utilisé pour sa construction pouvait être la pierre, la brique ou même, très souvent, le bois. Dans le cas de la seigneurie de La Prairie en 1670, nous savons que le premier « meunier-farinier » était Philippe Jarny et qu’il était natif des Sables-d’Olonne au Poitou. Au 17e siècle en Bretagne, dans les provinces voisines d’Anjou et du Poitou, le moulin le plus répandu était un moulin à vent de petites dimensions, à savoir le moulin « chandelier ». Ce modeste moulin à vent, le corps tout de bois construit, pouvait reposer sur une petite base maçonnée ou être « assis par terre », c’est-à-dire reposer uniquement sur son socle en bois. Pour les Jésuites, seigneurs de La Prairie, ce procédé de construction permettait de gagner de la hauteur pour prendre le vent et répondait assez facilement aux modestes besoins de leur seigneurie et de ses premiers censitaires qui signèrent leur contrat de concession à l’automne 1671.

Nous savons aussi qu’en France, comme ailleurs, plusieurs moulins à vent « chandelier », également connus sous le vocable de « moulin sur pivot », ont souvent été démontés et reconstruits ailleurs suivant les déplacements de leur propriétaire. Le jeune meunier Philippe Jarny (24 ans) serait-il arrivé de La Rochelle à l’été 1670 avec le moulin des Jésuites en pièces détachées ?Philippe Jarny, farinier, a été engagé le 21 mars 1670 par Arnaud Péré, marchand à La Rochelle, pour les Jésuites; son contrat d’engagement l’assure qu’il travaillera de sa profession (RHAF,VI: 397). C’est une possibilité. Par contre une lacune caractérisait ce type de moulin, c’était la vitesse à laquelle il devenait vétuste et, en temps de guerre, le fait qu’il était souvent victime d’incendie ou de destruction volontaire.

Un document notarié nous informe que, suite à seulement une douzaine d’années d’usage, le Révérend Père Thierry Beschefer, supérieur des missions jésuites en Amérique, contractait en 1683 avec le maître-charpentier André ForanMaugue, 26 août 1683, Marché pour la restauration du moulin… moyennant la somme de 85 livres … « pour refaire le solage » du petit moulin à vent de La Prairie. Cette information nous porte à croire que le premier moulin construit à La Prairie était bel et bien un petit moulin de type « chandelier » assis sur une fondation assez précaire et non pas un immense moulin-tour en maçonnerie assis sur des tonnes de pierre et de mortier. Voilà pour le type « probable » du premier petit moulin à vent de la seigneurie de La Prairie. Maintenant, allons à la découverte de son emplacement.

Résumons premièrement toutes nos sources connues. En 1691, nous avons le sieur Pierre de Bénac, le sulpicien François Vachon de Belmont ainsi que le commandant des envahisseurs New-Yorkais, Pieter Schuyler qui affirment, tous à l’unisson, qu’il y a un moulin à vent (« windmilne ») situé à quelque quatre-vingts pas au nord de la palissade du fort La Prairie. En 1705, sur place seulement quatorze ans après ces événements, nous arrivait le premier historien de la Nouvelle-France, le jésuite Pierre- François-Xavier de Charlevoix. Ce nouvel enseignant au Séminaire de Québec, avec ses sources encore bien en chair et en os ou l’ayant probablement vu en personne (il est quand même en Nouvelle-France pour une période de quatre ans), affirme lui aussi qu’il y avait un moulin à vent du côté nord / nord-est du village palissadé de La Prairie-de-la-Magdeleine.Le Journal historique d’un voyage fait par ordre du Roy dans l’Amérique Septentrionale – Tome second

- Au jour le jour, mars 2014

À l’époque de la vapeur…

L’invention de la machine à vapeur fut à l’origine de la révolution industrielle du 19e siècle. On eut tôt fait d’adapter cette nouvelle source d’énergie à la navigation et, quelques décennies plus tard, à la création des premiers chemins de fer. Nous vous proposons à ce sujet deux anecdotes racontées par Philippe Aubert de Gaspé dans ses mémoires.

« Ceci me rappelle un premier voyage de Québec à Montréal dans un vapeur. C’était en octobre de l’année 1818, à onze heures du soir, que le CalédoniaConstruit pour D. Dunn, le Calédonia, un navire de 130 pieds de long équipé de deux engins à vapeur, fut lancé à Montréal en août 1817. Il fut d’abord utilisé entre Québec et Montréal. dans lequel j’avais pris passage, laissa le quai de la Reine. Entre sept et huit heures le lendemain au matin, mon compagnon de voyage, feu M. Robert Christie, ouvrit la fenêtre de sa chambre et me cria « We are going famously ». En effet, nous étions vis-à-vis la Pointe-aux- TremblesDans la région de Portneuf, près de Neuville. , poussés par un vent de foudre, et nous avions parcouru sept lieuesUne lieu équivaut à 5,56 km. en neuf heures de temps. Nous arrivâmes au pied du courant à Montréal à l’expiration du troisième jour, tout en nous félicitant de la rapidité des voyages par la vapeur, et nous ne fûmes aucunement humiliés, en l’absence du vent favorable qui n’avait duré que vingt-quatre heures, d’avoir recours à la force réunie de quarante-deux boeufs pour nous aider à remonter le pied dudit courant. J’avoue que c’est à bon droit que le Calédonia doit avoir été placé au premier rang des cuves ayant nom bateau à vapeur construit à cette époque. Ce qui n’empêche pas que ce ne fut qu’à regret que nous lui fîmes nos adieux après les jouissances qu’il nous avait procurées. » […]

« Une promenade que j’ai faite aujourd’hui sur le rempart m’a fait souvenir du Lauzon, premier vapeur traversier faisant le service entre Québec et la Pointe-Lévis. Le commandement à bord des vapeurs se faisait de vive voix par le capitaine, avant que l’on eût substitué la cloche pour guider l’ingénieur. Le premier capitaine du LauzonLancé à Québec en septembre 1817, le Lauzon, dont la poupe et la proue étaient aplaties, était destiné au transport des bestiaux. était un excellent traversier de la Pointe-Lévis, ayant nom Michel Lecourt, dit Barras. Il lui fallut un assez long apprentissage pour connaître la force de la vapeur et calculer la vitesse qu’elle imprimait au bateau, pour l’empêcher de se briser sur les quais des deux rives du Saint-Laurent qu’il devait accoster ; aussi arrivait-il fréquemment que le malheureux vapeur bondissait comme un bélier quand le capitaine Barras n’avait pas crié assez tôt à l’ingénieur ayant nom Joseph : « Stop her, Joe ! » Il avait beau crier ensuite pour amoindrir le choc : « Reverse her, Joe ! » Il était trop tard et le malencontreux bateau donnait tête baissée, comme un bouc, contre l’obstacle qu’il rencontrait et se faisait des bosses énormes aux côtés. Une autre fois le capitaine criait : « Stop her, Joe ! » lorsqu’il était très éloigné du rivage. L’ingénieur arrête le mécanisme du vapeur, que le courant emportait ensuite bien loin du port ; et le capitaine de crier : « Start her, Joe ! Another stroke, Joe ! » Et à force de petits coups on finissait toujours, il faut l’avouer, par aborder le quai en se tenant à deux mains à la rampe du vapeur, crainte d’être lancé dans l’espace. » […]

- Au jour le jour, mars 2014

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une seconde hypothèse

N.D.L.R. En réponse au texte paru en décembre 2013 dans ce bulletin, le texte qui suit propose une nouvelle hypothèse au sujet de l’emplacement du moulin à vent de La Prairie lors de la bataille du 11 août 1691. Dans cet échange d’hypothèses sur le premier moulin de La Prairie, il ne faut aucunement y voir une querelle d’historiens, mais plutôt une volonté commune de percer la vérité au sujet des moulins de La Prairie. Bonne lecture !

Au sujet de l’emplacement du premier moulin à vent de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine en 1691, on ne peut croire que ce soit une tâche si fastidieuse de démystifier cette affaire ni, pour y arriver, de changer les cours d’Histoire de la Nouvelle-France.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’auteur de la première hypothèse lorsqu’il affirme « qu’il n’y eut qu’un seul moulin à tour de pierre à La Prairie » tel que nous le confirme, entre autres, l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788. D’ailleurs, quelques années plus tôt, soit le 11 juillet 1776, pendant la guerre d’Indépendance américaine, le cartographe Franz Ludwig Cancrinus, alors qu’il était en poste à La Prairie avec des régiments de mercenaires allemands, avait également situé le grand moulin à vent de « La Prairie- Sainte-Magdeleine in America » au bord du Saint-Laurent, au sud-ouest du village.

Nous sommes toujours d’accord lorsque l’auteur affirme « qu’il est également impensable qu’on ait songé à quelque époque que ce soit à défaire le moulin pierre par pierre pour le reconstruire à l’autre extrémité du village ». Effectivement impensable … alors, que s’est-il passé entre 1691 et 1776 / 1788 ?

La question qu’il faut se poser est plutôt celle-ci: y a-t-il vraiment déjà existé un gros moulin-tour classique de maçonnerie au nord / nord-est du fort La Prairie en 1691 ? Nous devons y répondre, comme l’auteur Gaétan Bourdages, par la négative, mais avec un certain bémol, car ceci est la base de notre nouvelle hypothèse.

Nous savons aujourd’hui qu’au début de la colonie, l’architecture du bâtiment d’un moulin à vent devait répondre aux exigences de son usage et des conditions locales de la topographie et du climat. La condition première, il en va de soi, est la meilleure exposition au vent : un moulin est généralement bâti sur une élévation et, dans ce cas, la bâtisse elle-même ne nécessite pas une grande hauteur. En revanche, dans les pays de plaines comme à La Prairie, le moulin doit être assez élevé pour bien prendre le vent.

- Au jour le jour, mars 2014

Mot du président sortant

Depuis plusieurs années j’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie au succès de notre Société. Et, quoique cela ne soit pas toujours évident, il me faut reconnaître que le poste de président est exigeant et lourd de responsabilités.

Cependant, après mûre réflexion, certains signaux m’indiquent que je dois actuellement prendre un peu de recul et céder la place à de nouvelles idées. En ce qui me concerne, l’heure est au ressourcement. Le temps dédié à la réussite des nombreux projets et dossiers de la Société d’histoire m’ont imposé de faire le deuil d’activités qui me passionnent : randonnées pédestres, ornithologie, photographie, ébénisterie, etc. Il me semble légitime de vouloir à présent renouer avec ces passe-temps pendant qu’il est encore temps.

En conséquence, j’ai décidé en cette fin de mandat, et ce choix n’a pas été facile, de ne pas soumettre à nouveau ma candidature au C.A. lors de la prochaine élection. J’ose croire que ma contribution à la SHLM pendant toutes ces années aura été utile.

En sortie de scène, je souhaite à mon successeur le meilleur des succès pour les années à venir.

Je profite de l’occasion pour vous transmettre, à tous, mes plus cordiales salutations.

- Au jour le jour, février 2014

M. Guy Dupré, hommage à un grand Laprairien (suite)

Afin d’y installer un premier hôtel de ville, en 1927, la ville fit l’acquisition de la maison d’Alexandre Demers, l’ancien propriétaire de l’aqueduc, sise au 304, rue Saint-Ignace. En 1968, l’hôtel de ville aménagea dans le nouvel édifice du 600, boulevard Taschereau. Ces locaux étant devenus trop exigus, en 1990, on déménagea à nouveau, cette fois au 170, boulevard Taschereau. M. Dupré aura donc connu trois hôtels de ville différents au cours de sa longue carrière.

En 1989, après une retraite bien méritée comme fonctionnaire municipal, Guy Dupré fut nommé directeur général de la Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie. La RAEBL est responsable depuis 1990 de la gestion des eaux usées de cinq villes situées sur la rive sud de Montréal : Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine et Saint- Constant. La station d’épuration de Sainte-Catherine traite les eaux usées des municipalités de Sainte-Catherine, de Delson, de Candiac et de la majorité de la population de La Prairie. Trois ans plus tard, M. Dupré quittait son poste à la Régie pour se lancer en politique municipale. Élu maire de La Prairie en 1991, il occupa cette fonction jusqu’en 2005.

Guy Dupré fut le premier maire de La Prairie à accorder à la Société d’histoire une subvention annuelle suffisamment importante pour lui permettre d’engager une coordonnatrice trois jours par semaine et de consacrer le reste de l’argent à la réalisation de nombreux projets.

En plus de ses fonctions officielles, Guy Dupré a consacré un nombre incalculable d’heures au bénévolat. Reçu Chevalier de Colomb à l’âge de 18 ans, il a été au nombre des membres fondateurs du Club Optimiste en plus de siéger durant 20 ans au conseil de surveillance de la Caisse populaire. Tout cela, sans compter le temps employé à aider de nombreux individus et organismes.

LA FONDATION GUY DUPRÉ

Notre personnage a connu deux grandes passions au cours de sa vie publique, la ville de La Prairie et l’église de la Nativité. Aujourd’hui, il est encore très fier d’avoir, à titre de maire, contribué avec son équipe à l’ouverture des quartiers de la Citière, de la Clairière, de l’Arrondissement et du Grand Boisé.

À l’aube de ses 80 ans, M. Dupré aime se rappeler avec satisfaction que c’est grâce à la fondation qui porte son nom que « son église » est aujourd’hui éclairée. L’église de la Nativité, construite en 1841, est un édifice imposant dont le clocher peut être aperçu de très loin. Comme il traversait fréquemment le pont Champlain, le maire de La Prairie en vint à se demander pourquoi le clocher de l’église demeurait dans le noir. Au cours d’une discussion avec Denis Lavallée, son ami et alors gérant de la Caisse populaire, ce dernier lui suggéra de créer une fondation à son nom, ce qui lui permettrait d’amasser des fonds pour éclairer le clocher. Ainsi dit, ainsi fait. La fondation prit naissance en 1992.

Parti en croisade auprès des professionnels, des commerçants et des employés municipaux, M. Dupré réussit à amasser 26 000 $ afin de défrayer les coûts d’installation du système d’éclairage. Dans les années qui suivirent, un tournoi de golf réunissant des gens d’affaires et des professionnels ont permis à la fondation de récolter en moyenne 15 000 $ annuellement. L’argent servait d’abord àpayer les frais d’éclairage du clocher, le reste étant généreusement distribué auprès d’organismes locaux.

La Société d’histoire a abondamment profité de ces largesses puisque, pendant plusieurs années, elle a reçu de la fondation une somme de 2 500 $. Malheureusement, des problèmes de santé et la mauvaise conjoncture économique ont obligé M. Dupré à mettre un terme aux activités de sa fondation à la fin de 2013. Au cours de ses vingt et une années d’existence, l’organisme aura distribué plus de 300 000 $, un exploit remarquable.

Marié depuis 56 ans, M. Dupré a toujours été secondé par son épouse, madame Louise Provost durant sa vie active.

Après avoir travaillé de nombreuses années à l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne, solidement secondée par son fils Luc, Mme Provost fondait, en 1985, sa propre entreprise, l’Imprimerie Moderne La Prairie Inc. Le commerce, qui fut vendu en 2007, connut beaucoup de succès.

En 1972, le couple fut au nombre des premiers résidents, rue des Tulipes, dans le nouveau quartier de la Magdeleine. Hélas, en 2013, après plus de quarante ans, ils durent vendre leur maison pour aller habiter à Brossard, dans un édifice mieux adapté à leurs besoins. Étonnamment, et comme par un clin d’oeil de l’histoire, M. Dupré habite aujourd’hui à la limite ouest de ce qui fut autrefois la terre de son ancêtre maternel Charles Diel.

- Au jour le jour, février 2014

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

- Au jour le jour, février 2014

Assemblée générale annuelle

Les membres de la SHLM recevront sous peu une convocation à l’assemblée générale annuelle du 18 mars prochain. La convocation sera accompagnée de l’ordre du jour ainsi que d’une invitation à postuler pour devenir membre de notre conseil d’administration. Une activité importante à noter à votre agenda.

- Au jour le jour, février 2014

Ateliers de généalogie à la SHLM

En devenant membre de la SHLM, vous pouvez entreprendre l’élaboration de votre arbre généalogique. Venez profiter des conseils de nos experts, de notre collection de répertoires généalogiques et de nos banques de données informatisées lors d’ateliers libres animés par le comité de généalogie de la SHLM.

Horaire des ateliers: comme d’habitude, le lundi soir entre 19 h et 21 h et, à compter du 1er février, le samedi en après-midi entre 13h et 17h.

- Au jour le jour, février 2014

Erratum

Dans le numéro de janvier dernier, les deux paragraphes de l’introduction au texte intitulé Un patrimoine oublié, la croix du chemin des Prairies à Brossard ont été malencontreusement déplacés. Nous avons depuis apporté les corrections qui s’imposaient et le bulletin de janvier 2014 qui apparaîtra désormais sur notre site internet en constitue la version officielle.

Nous adressons toutes nos excuses à l’auteure, Mme Yolande Sainte-Marie.