- Au jour le jour, décembre 2013

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, décembre 2013

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une hypothèse (suite)

De Bénac et Schuyler, deux partis ennemis, s’entendent donc sur le fait que les attaquants longèrent la rivière Saint- Jacques pour atteindre d’abord le moulin qui se trouvait entre la rivière et le fort. Comment pouvait-il en être ainsi puisque les plans d’arpenteurs et les récits de nombreux témoins confirment que le moulin avait été construit du côté opposé, au sud-ouest du fort ?

Le sulpicien François Vachon de Belmont ne précise pas l’emplacement du moulin, il note simplement :

« […] ayant eu avis que les flamans devaient donner a la prairie mr decaliere y alla les habitans camperent d un cote du fort les soldas de lautre au nombre en tout de 1200 la debauche fut extreme en toute manière cepandant avant le jour 80 loups se glisserent par le fosse derriere le moulin tuerent la santinelle endormie […] »

Lahontan, dans une lettre datée du 10 novembre 1691, ne dit rien du moulin mais parle plutôt du corps de garde :

« On m’apprit que trois cens Anglais et deux cens Iroquois s’étaient approchés il y a deux mois de l’Isle de Montréal; que le gouverneur de cette Isle ayant fait passer quinze Compagnies de l’autre côté du Fleuve dans la Prairie de la Madelaine, pour les attendre de pied ferme, qu’un détachement de ce Parti ennemi avait surpris, à la faveur de la nuit, les sentinelles avancées, et que le corps ayant joint, ils donnèrent tête baissée avec tant d’intrépidité et de courage sur les Corps de Garde et sur le Camp dans un même tems, […] »

Ainsi, selon Schuyler, le meunier aurait été tué après avoir fait feu sur un « Indien ». Or, le meunier Laurent Frangé n’apparaît nulle part dans les registres des sépultures de La Prairie pour l’année 1691. Schuyler aurait-il conclu à tort que quiconque criant « qui va là » et faisant feu depuis le moulin devait nécessairement être le meunier ?

Compte tenu de la topographie et des techniques de raids à embuscades très à la mode à l’époque, il est tout à fait logique que les troupes de Schuyler aient longé la rive de la rivière Saint-Jacques La maison fortifiée pour atteindre le fort de La Prairie et surprendre les troupes françaises. Ce qui pose problème c’est que deux témoins attestent que le moulin était situé entre la rivière et le fort, soit à plus de 700 mètres de sa position réelle, en bordure de l’actuelle rue Saint-Henri.

Un chef militaire d’expérience aurait sans doute divisé ses troupes en deux contingents afin d’attaquer le fort de deux côtés à la fois. La brigade venant du côté sud-ouest se serait effectivement heurtée au moulin à vent avant d’atteindre le fort situé à 250 mètres. L’autre troupe arrivant du côté de la rivière aurait d’abord dû franchir le « corps de garde » qui était peut-être la petite maison fortifiée :

« Construite vers 1688, cette petite maison mesurait environ 25 pieds X 38 pieds et était surmontée d’une énorme cheminée centrale en pierre; un toit à quatre versants en croupe la coiffait. C’était une maison d’habitation qu’on pouvait transformer en redoute sitôt qu’un danger se présentait ; de lourds contrevents fermaient les ouvertures et des meurtrières étaient percées au niveau des combles, de sorte qu’on pouvait y tirer sur l’ennemi. »Michel Létourneau, Le Bastion, Volume 2, no 1, juin 1983, page 21.

« Quant à la maison en pierre qu’on a prise et donnée pour le Fort de La Prairie, il est certain qu’elle est bien ancienne, et les meurtrières qu’on y voit dans les mansardes donnent raison de croire qu’elle a été bâtie dans un but militaire ; cependant elle n’a jamais été ni le Fort ni dans le Fort. Elle pourrait être une Redoute destinée à défendre le Fort, comme le moulin à vent construit au sud du Fort devait en être une autre. »Journal La Minerve du 20 mai 1882.

La maison fortifiée était bien située à près de 80 pas (environ 50 mètres) du fort (we came to the Windmilne within 80 paces of the Fort), sur la rue du Boulevard près de l’extrémité de la rue Sainte-Marie.

Voilà qui nous permet d’avancer l’hypothèse suivante; bien que cela n’apparaisse pas dans son récit, Schuyler aurait attaqué le fort à la fois par le nord-est et par le sud-ouest, se heurtant d’un côté à la maison fortifiée et de l’autre au moulin à vent. Ayant sans doute rédigé sa description des événements plusieurs années après les faits et peu familier avec le site de La Prairie, il aurait confondu les deux assauts et les deux bâtiments.

- Au jour le jour, décembre 2013

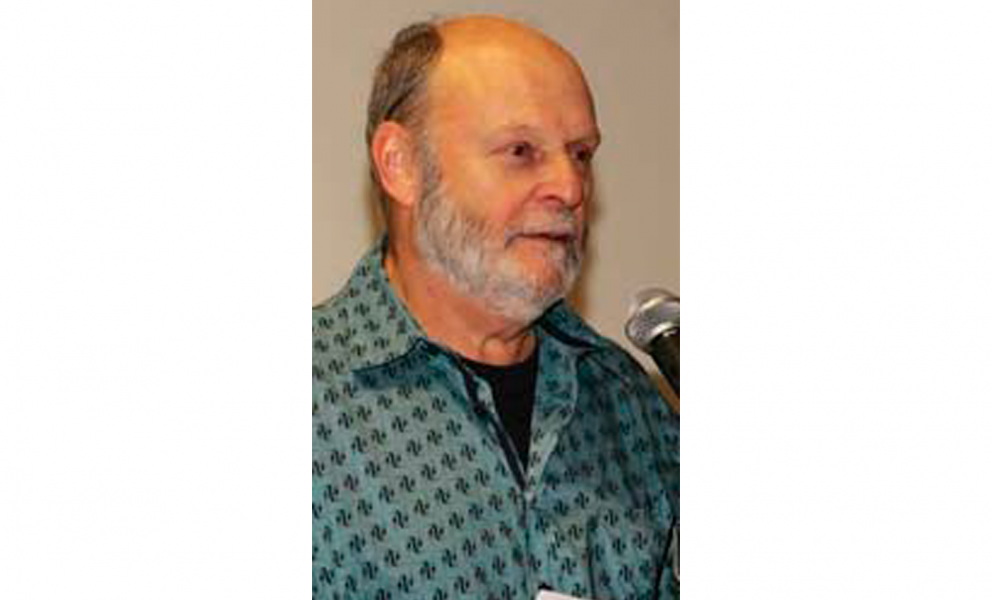

La SHLM au Salon du livre de Montréal

Le 23 novembre dernier, M. Gaétan Bourdages, auteur du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière », a eu la possibilité d’aller présenter sa plus récente publication au Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Installé bien à la vue dans le stand de la Fédération Histoire Québec, M. Bourdages a eu le plaisir de rencontrer des dizaines de personnes très intéressantes. Cependant, compte tenu de la présence de plusieurs centaines de stands d’éditeurs et de l’attrait de nombreuses vedettes de la littérature québécoise, la concurrence était forte et, en conséquence, les ventes du nouveau livre sur La Prairie se sont avérées plutôt modestes.

Malgré tout, ce fut une expérience très enrichissante.

- Au jour le jour, décembre 2013

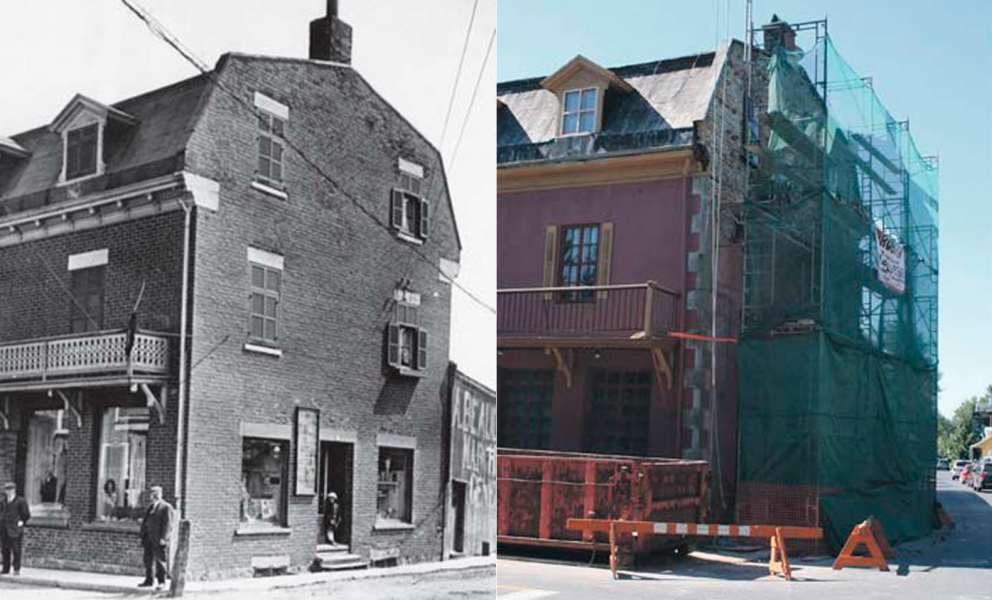

Travaux d’urgence

Au cours de l’automne dernier les nouveaux propriétaires de l’édifice portant les numéros d’immeuble 102, 104 et 106, rue Saint-Georges ont dû procéder à des travaux d’urgence, car le mur donnant sur la rue Saint-Ignace menaçait de s’effondrer. D’importantes remises à neuf ont également été effectuées à l’intérieur des deux logements situés à l’étage.

Cette maison a été construite en 1815 par Aimable Leclerc, forgeron. Entre 1850 et 1870, le bâtiment servait d’école normale pour les jeunes gens doués qui y étudiaient en préparation à leur tâche d’instituteurs. Le rez-de-chaussée a longtemps servi de magasin général.

- Au jour le jour, décembre 2013

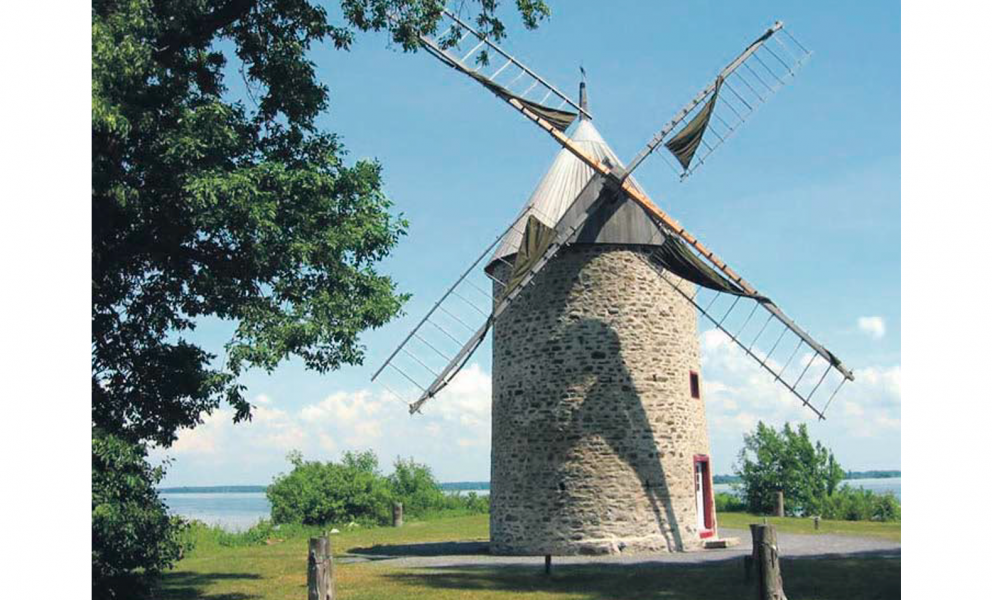

L’énigme du moulin à vent de La Prairie : une hypothèse

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de comprendre pourquoi Peter Schuyler, dans son récit de l’attaque du 11 août 1691 contre le fort de La Prairie, a situé le moulin à vent quelque part entre la rivière Saint-Jacques et la palissade de bois. Nous savons aujourd’hui que la tour de pierre était à l’opposé du fort, à plus de 700 mètres au sud-ouest.

D’entrée de jeu, convenons qu’à cause de l’importance de la structure et des coûts engendrés par sa construction, ainsi que du rendement très faible de ce type de moulin, il n’y eut qu’un seul moulin à tour de pierre à La Prairie. Il est également impensable qu’on ait songé à quelque époque que ce soit à défaire le moulin pierre par pierre pour le reconstruire à l’autre extrémité du village.

Gilles Deschênes affirme que le moulin à vent de La Prairie a été construit en 1670 en même temps que ceux des seigneuries de Chambly, de Sorel, de Repentigny, de Lachesnaye, de Lachine, de Charlesbourg, de Beauport et de la côte Saint-Jean à Québec.Quand le vent faisait tourner les moulins, p. 58Le contrat de construction demeurant introuvable, Yvon Lacroix dans Les origines de La Prairie (1667-1697) confirme cette date de construction : à l’automne 1671, lors du premier contrat de concession (avec le farinier Pierre Jarny), les Jésuites obligent le censitaire de faire moudre ses grains au moulin qu’ils ont fait bâtir.Les origines de La Prairie, 1667-1697, p. 141

Et l’auteur de préciser : Il se trouve sur le grand chemin qui va du fort à la rivière St-Jacques, lequel est à proximité du fleuve et sert de limite au domaine seigneurial. Puisqu’il s’agit d’un moulin à vent, le site choisi correspond probablement à un promontoire, lieu idéal pour une construction Ibidem, p. 142 de ce genre. Selon une note en bas de page du même auteur, des recherches archéologiques l’auraient situé à environ 1 500 pieds du fort, près du fleuve, vis-à-vis de la rue Saint-Ignace actuelle. Si le moulin avait été érigé entre la rivière et le fort, cela signifierait que les seigneurs jésuites auraient choisi de l’établir sur leur domaine, du côté nord-est du fort, un site moins exposé aux vents dominants.

D’autre part, l’historien Louis Lavallée assure que « Les Jésuites ont fait construire deux moulins sur le territoire de la seigneurie. Le premier, un moulin à vent, que les contrats de concession rédigés par Tissot en 1672 mentionnent, déjà, s’élève sur un petit promontoire dans la commune, à proximité du fort et du fleuve. »La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, p. 88 ce qui situe le moulin de l’autre côté du fort, au sud-ouest, où il est davantage au vent. D’ailleurs la carte du village de La Prairie dressée par l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788 situe clairement le moulin du côté sud-ouest du village. Si le moulin n’apparaît pas sur le plan du village de Laprairie établi par l’arpenteur Joseph Rielle en juillet 1861, c’est simplement parce que le moulin était situé à l’extérieur des limites du village.

Le second moulin dont fait mention M. Lavallée est un immense moulin à eau construit au printemps 1718 par les seigneurs jésuites à la côte Sainte-Catherine.

En cette époque troublée de la fin du 17e siècle, les moulins, solides structures de pierre, sont à certains endroits des lieux stratégiques qui servent également de postes d’observation ou de refuges en cas d’attaque. Le moulin de La Prairie n’échappait pas à la règle puisque, lors de l’attaque menée par les troupes de Peter Schuyler contre le fort de pieux au matin du 11 août 1691, le hollandais venu d’Albany raconte :

« […] We resolved to fall upon the Fort, by break of day went to prayers and marched towards Leprarie, and a mile on this side layd downe our baggage, marching over the Corne field till within a quarter a mile of the Fort, then marched along the water side till we came to the Windmilne within 80 paces of the Fort, on our march we saw a fire upon the land, and as we approached neer the windmill, the fire was stirred three times to cause a flame, which we conceived to be their signe to the Forte, when we approached the Windmilne the miller called, fired and killed one of our Indians, and one of my Christians fired and killed him attempting a second shott, soe that his body hung half in and half out of the window. […] »

Le sieur de Bénac dans une lettre à Frontenac en date du 2 septembre 1691, confirme, à peu de choses près, le récit de Schuyler :

« […] Le Samedy 11 aout Les Ennemis se Coulesrent une heure avant le jour Le Long de laprairie du Costé de la petite rivière, et vinrent jusqu’au moulins, La Sentinelle, quy y estoit postée Cria quyvala, et sur ce quoi on repondoit point, tira criant aux armes et se sauva aussytot Dans Le moulin, Les Ennemis découverts Se jettent sur Le Corps de Garde quy estait entre Le moulin et Le fort et en chasserent Les habitans quy senfuirent en Desordre dans le fort. […] »

- Au jour le jour, décembre 2013

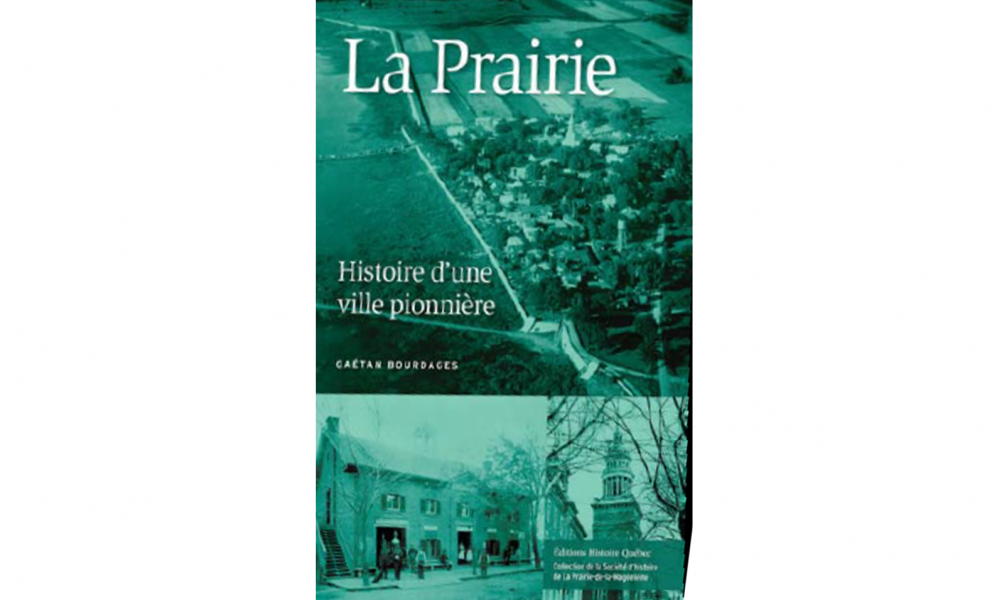

Le Temps des Fêtes approche à grand pas

Voilà un cadeau original à des êtres chers : offrez La Prairie – Histoire d’une ville pionnière.

Composé de 19 chapitres, chacun traitant d’un thème différent, ce livre de 475 pages plaira à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire d’une municipalité fondée en 1667.

30 $ en format papier et 20 $ en version ePub sur notre site internet.

Nous souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs.

- Au jour le jour, novembre 2013

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, novembre 2013

Roger Lupien, le barbier de La Prairie (suite)

Soucieux de bien loger sa jeune famille, M. Lupien avait, en février 1966, acheté pour 500,00 $, une solide maison qui devait être détruite pour permettre la construction de voies d’accès au pont Champlain. Le transport de la maison, l’excavation et les fondations coûtèrent au total 2 200,00 $ au nouveau propriétaire. Après l’avoir séparée de son garage, la maison fut transportée par M. Potvin via l’autoroute 132 et la rue Saint-Henri pour être installée au 581, rue Saint-Paul. Cet emplacement était le seul disponible dans le périmètre de ce qui fut durant plusieurs décennies un ancien cimetière protestant. Est-il utile de préciser que le docteur Lavallée s’était assuré de faire exhumer tous les restes humains avant qu’on y construise des maisons.

Père de cinq enfants au moment de l’incendie de la rue Sainte-Marie, M. Lupien se voyait donc obligé de s’installer ailleurs afin de continuer à gagner sa vie. Ayant tout perdu dans les flammes et aucun autre emplacement n’étant disponible sur la rue Sainte-Marie, Roger Lupien souhaite poursuivre son métier dans le salon de la maison familiale rue Saint-Paul. Or, les règlements municipaux de l’époque interdisent une telle pratique. Les voisins acceptent donc de signer une pétition réclamant que le conseil de ville autorise l’ouverture du salon de barbier dans la résidence de ce dernier. Avec l’appui du maire et de plusieurs conseillers, l’affaire connut un dénouement heureux.

Séance du conseil du 5 janvier 1970

« Il est donné communication d’une lettre de monsieur Roger Lupien formulant une demande pour un permis d’affaires, afin d’opérer un salon de barbier sur la rue St-Paul, en la Ville de La Prairie. »

« Le conseiller Paul Godin donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pour amender le règlement de construction et de zonage numéro 269, afin d’autoriser les commerces de salon de coiffure pour dames ou de coiffeur pour hommes dans les zones résidentielles unifamiliales. »

Plein d’entregent et d’un naturel discret, M. Lupien savait écouter ses clients avec tact. Véritable confessionnal, tout se réglait au salon de Roger Lupien : politique municipale et provinciale, secrets de famille, chicanes de couple, maladies, etc.

N’essayez surtout pas de l’amener à révéler quelques secrets, Roger Lupien respecte la règle d’or des coiffeurs et des chauffeurs de taxi : motus et bouche cousue.

À 83 ans, le barbier de La Prairie jouit d’une excellente santé. Visiblement heureux après 60 ans de métier et des milliers de clients, le « barbier de La Prairie » pratique toujours son métier avec passion et compte même de nouveaux clients. Nous lui souhaitons de poursuivre pendant encore de nombreuses années, surtout que, de nos jours, une coupe de cheveux à 11 $ est une véritable aubaine.

- Au jour le jour, novembre 2013

Semaine de la généalogie

Du 23 au 30 novembre prochain, le Club de généalogie de la SHLM participera de façon active à la semaine de la généalogie. Afin d’intéresser les adolescents aux éléments de la généalogie, les 25 et 26 novembre, quelques membres du Club visiteront deux établissements scolaires de la région, soit l’école secondaire La Magdeleine de La Prairie et le Collège Charles-Lemoyne de Sainte-Catherine. De 18 h à 21 h, les 25, 26 et 28 novembre, nous ouvrirons nos portes aux étudiants afin de leur permettre de participer au concours « Cap sur mes ancêtres » de la Semaine nationale de la généalogie. L’objectif du concours est de les amener à la SHLM et de leur permettre de reconstituer quatre générations de leur arbre généalogique avec l’aide de nos bénévoles et des banques de données disponibles.

- Au jour le jour, novembre 2013

Membre honoré 2013

À l’occasion de son souper annuel du 26 octobre dernier, la SHLM a désigné M. Robert Mailhot à titre de membre honoré pour l’année 2013. À travers ses compétences et sa grande disponibilité, M. Robert Mailhot a rendu d’importants services à notre organisme en s’assurant, durant de nombreuses années, du bon fonctionnement de notre parc informatique. Merci et félicitations au récipiendaire.

Les photos du souper annuel sont disponibles à l’adresse suivante : https://picasaweb.google.com/shlm.laprairie/SHLM_41e