- Au jour le jour, septembre 2015

Programme des conférences 2015

Cette année, la SHLM présente un conférencier vedette, M. Gilles Proulx, au coût exceptionnel de 10 $. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non membres (sauf indiqué). Toutes les conférences débutent à 19 h 30. Informations au 450 659-1393 ou sur notre site web au www.shlm.info.

15 SEPTEMBRE 2015

Les lendemains de veille

Par M. Gilles Proulx

Conférence vedette

Traite des fourrures et contrebande à Chambly. Au cours de son exposé, Gilles Proulx nous ramènera aux origines de notre nation qui a grandi le long du St-Laurent tout en ouvrant une parenthèse sur le rôle de La Prairie. Dans un deuxième temps, il nous fera connaître la ténacité des nôtres jusqu’à nos jours.

Exceptionnellement, le prix d’entrée de cette conférence sera de 10 $ pour tous et aura lieu à la salle Lanctôt du Complexe Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

20 OCTOBRE 2015

350E ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DU RÉGIMENT DE CARIGNAN-SALIÈRES

Par M. Michel Langlois

Dans un premier temps nous prendrons connaissance des ouvrages publiés sur Carignan-Salière. Il sera ensuite question de la formation du régiment, de son déplacement de Marsal en Lorraine jusqu’à La Rochelle, de sa traversée en Nouvelle-France, de ses activités au pays et en particulier des expéditions menées contre les Iroquois et enfin de l’établissement de certains officiers et soldats au pays.

Exceptionnellement, cette conférence aura lieu à la salle Circé du Complexe Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

17 NOVEMBRE 2015

LE PREMIER CHEMIN DE FER AU CANADA

Par M. Stéphane Tremblay

Le 21 juillet 1836, la compagnie ferroviaire Champlain and St. Lawrence inaugurait à La Prairie le premier chemin de fer du Canada. Durant les 10 prochaines années, la petite locomotive Dorchester va transporter marchandises et passagers entre La Prairie et Saint-Jean, servant ainsi de complément au transport fluvial entre Montréal et New York. Par la suite, l’ouverture du pont Victoria viendra changer la vocation ferroviaire de La Prairie.

Cette conférence aura lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie

- Au jour le jour, septembre 2015

Une belle saison pour le théâtre de rue

Imaginée et bâtie par les guides étudiants de la SHLM, la pièce Marchez dans l’ombre du passé a vu le jour dans le Vieux-La Prairie en octobre 2004 lors de la fête de l’Halloween. En 2006, l’activité sera offerte pour la première fois au public durant la saison estivale selon le modèle d’un « Ghost Walk » : les fantômes du Vieux-La Prairie racontent l’histoire de la seigneurie selon un thème qui change chaque année. Cette année, les édifices de l’arrondissement historique (bureau de poste, presbytère…) étaient à l’honneur afin de souligner les 40 ans de déclaration du Vieux La Prairie comme site patrimonial. À la suite de la conclusion de sa 10e saison, nous pouvons affirmer que cette activité est maintenant bien implantée, la troupe ayant joué devant environ 250 spectateurs lors des quatre représentations en plein air. La SHLM tient à remercier chaleureusement les membres de la troupe ainsi que les bénévoles des différents comités pour leur implication dans cette importante activité estivale : Camille Amyot, Camille Baribault, Caroline Bissonnette, Marianne Bissonnette, Alexandre Boivin, Véronique Boutin, Méloyse Bruens-Goupil, Marie-Pier Davies, Marylene Desourdy, Etienne Dionne-Pérusse, Johanne Doyle, Bruno Dufort, Sarah Fefer, Stéfanie Guérin, Katerine Jodoin, Isabelle Le Bourdais, Jean L’Heureux, Julie Robidoux, Stéphane Tremblay et Guillaume Veilleux.

- Au jour le jour, septembre 2015

Fin de la saison estivale

Déjà l’automne qui se pointe le nez ! Malheureusement, les couleurs dans les arbres et les enfants qui se ruent dans les cours de récréation indiquent aussi la fin de la saison des guides. Après un été particulièrement occupé, Méloyse Bruens Goupil, Alexandre Boivin et moi-même retournons sur les bancs d’école.

D’innombrables choses ont été accomplies cet été et nous en sommes fiers. Comme chaque année, les visites guidées, attraction touristique principale de la SHLM, ont été un franc succès. À notre grande surprise, c’est cependant le nouveau rallye GPS qui a été l’activité la plus prisée de l’été ! Petits et grands ont raffolé de cette course au trésor à travers le Vieux La Prairie qui leur a

permis de remonter le temps à leur rythme, au fil des 15 questions historiques qui la composent. Pendant les jours de pluie, les guides ont également mis la main à la pâte dans le projet de rajeunissement des archives de la SHLM. Revue de presse, révision et classement de filières archivistiques, mise à jour du serveur informatique des guides et nombre d’autres dossiers ont été notre quotidien.

Il est capital de mentionner le succès immodéré de l’édition 2015 du théâtre de rue Marchez dans l’ombre du passé qui s’est déroulée pendant quatre vendredis soirs de l’été. À la grande satisfaction des guides, de Stéfanie Guérin, responsable du projet, et des autres bénévoles, les commentaires positifs ont fusé de toutes parts. Force est d’admettre que le concept à la fois ludique et éducatif de la pièce de théâtre a été extrêmement populaire cette année et que son retour l’été prochain fera assurément des heureux.

En mon nom et celui de mes collègues, nous vous remercions donc pour cette belle saison estivale et espérons qu’elle fut à la hauteur de vos attentes.

Marianne Bissonnette, chef guide

- Au jour le jour, septembre 2015

Retour à l’horaire d’automne et d’hiver

À la suite du départ des guides, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine a repris l’horaire normal pour la saison. Ainsi, nous vous accueillerons selon l’horaire suivant :

• Lundi, de 13 h à 17 h

• Mardi, mercredi et jeudi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h

De plus, le club de généalogie accueillera les chercheurs comme à son habitude le lundi, de 19 h à 21 h.

Au plaisir de vous revoir parmi nous !

- Au jour le jour, septembre 2015

L’arrondissement historique fête ses quarante ans

UN RETOUR AUX ORIGINES L’aventure a débuté il y a plus de quarante ans. En 1972, le caractère exceptionnel du Vieux-La Prairie était menacé par un important projet de développement immobilier de la compagnie Gulf. Des citoyens avertis qui se réunissaient fréquemment songèrent à préserver ce patrimoine bâti unique en Montérégie. Afin de s’assurer une crédibilité, on rédigea une charte et la Société historique de La Prairie obtint ses lettres patentes en septembre 1972. L’organisme naissant n’allait pas chômer.

Dans les années qui suivirent, les travaux d’une équipe d’étudiants en architecture de l’Université de Montréal, dirigés par le professeur Laszlo Demeter, permirent de décrire et de souligner le caractère unique du Vieux-La Prairie. En plus de cette étude, le mauvais état et la dégradation des maisons et des infrastructures du vieux quartier, ainsi que la mise en oeuvre prochaine, par la municipalité, du programme de rénovation urbaine et la possibilité d’intégrer les deux opérations firent naître l’idée de demander au ministre de la Culture de procéder à la création d’un arrondissement historique.

Sensible aux pressions de la « société historique », le maire de l’époque, Monsieur Jean-Marie Lamoureux, sut convaincre le conseil municipal de demander au ministre Denis Hardy de protéger le vieux village. C’est ainsi que l’arrondissement historique devint réalité en 1975. Après trois années d’efforts, le Vieux-La Prairie était sauvé. La municipalité, le ministère de la Culture et la Société d’histoire joueront par la suite un rôle essentiel pour faire revivre ce secteur de La Prairie qui avait grand besoin de rénovations.

Depuis 1975, de multiples interventions (restaurations, rénovations, incendies, démolitions, fouilles archéologiques, enfouissement des fils, réfection des infrastructures et du mobilier urbain, etc.) ont largement modifié l’apparence générale du Vieux-La Prairie. À l’automne 2012, l’adoption de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel transformait l’arrondissement historique en site patrimonial (la nouvelle appellation ne modifiant en rien la nature des choses) et obligeait le ministre à établir avec toute la diligence possible pour chaque site patrimonial classé, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur de ce site.

LES FÊTES DU 40E

Quarante ans, ça se fête et il ne fallait surtout pas rater l’occasion. Les fêtes du 40e anniversaire ont été rendues possibles grâce à une importante subvention du ministère de la Culture et des Communications et à la participation financière de la municipalité. Un comité organisateur fut donc mis sur pied afin de structurer les festivités de l’année 2015 à travers quatre événements majeurs dont le premier fut l’inauguration du piano public. En effet, dans le cadre des festivités entourant le 40e anniversaire du site patrimonial déclaré du Vieux-La Prairie, la Ville a récemment fait l’acquisition d’un piano public afin d’offrir à ses résidents la possibilité de pianoter en plein air. Les trois autres manifestations prévues sont le week-end d’autrefois, les journées de la culture et la fête de Noël dans le Vieux-La Prairie. Les journées des 29 et 30 août derniers marquèrent le point culminant de ces célébrations.

Ce week-end d’autrefois s’articulait autour de l’installation d’un campement historique dans le sentier du Vieux Fort. De nombreux organismes assurèrent l’animation des lieux durant deux jours : la compagnie des Méloizes, des Compagnies franches de la Marine, se fit remarquer par ses uniformes d’époque, ses tentes militaires, ses cortèges et ses impressionnants tirs de mousquets. Les Habitants du fort, un regroupement de sept ou huit familles qui vivent ensemble lors d’événements de reconstitutions historiques, s’illustrèrent par leurs vêtements, leur nourriture et leurs installations sommaires à l’image des débuts du 18e siècle.

Le public présent eut également droit à la présence de la Société d’histoire des Filles du roi (généalogie) ainsi qu’à d’intéressantes démonstrations du forgeron Sylvain Rondeau et de l’armurier des Mousquets du roi. Le Musée d’archéologie de Roussillon était ouvert aux visiteurs pour des visites commentées et l’archéologue Frédéric Hottin, responsable des collections, anima une simulation de fouilles ainsi que la présentation d’artéfacts. Le collectif Prism’Art présenta une exposition de plusieurs oeuvres face à la Maison–à-Tout-le-Monde alors que la SHLM proposait des visites guidées ainsi qu’un superbe BBQ animé par ses nombreux bénévoles et destiné à alimenter un public affamé.

Bref, malgré une publicité plutôt timide, les visiteurs se firent nombreux le dimanche et sous un soleil magnifique la fête fut couronnée d’un immense succès.

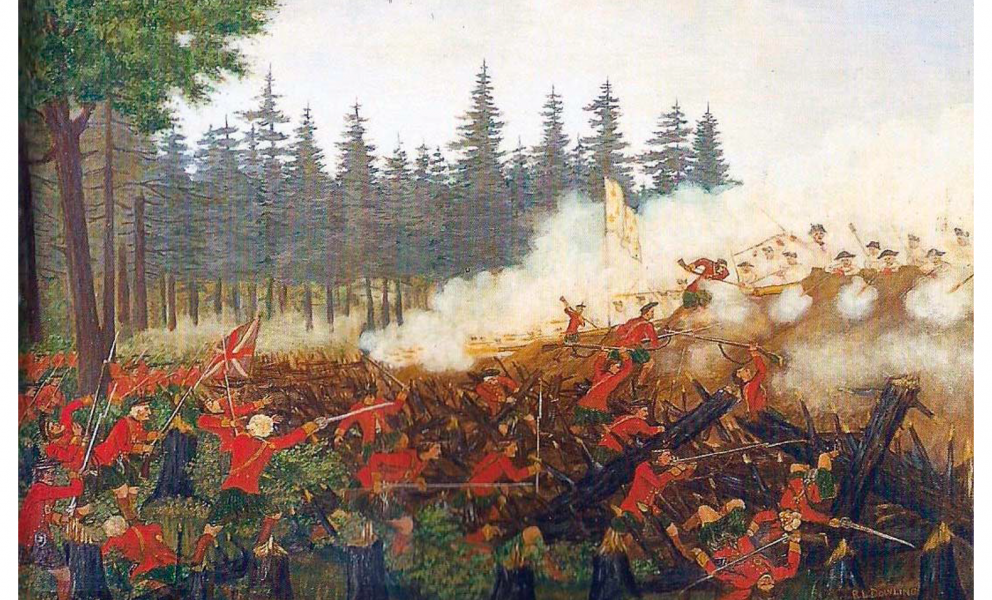

- Au jour le jour, juin 2015

Schuyler – Valrennes: Une seconde confrontation

L’histoire ne dit pas quels échanges ou confrontations verbales il y eut entre Valrennes et Schuyler, mais selon le zeitgeist ou les bonnes moeurs militaires du temps, il est certain que ces deuxanciens protagonistes ont comparé leurs notes sur le détail et la stratégie des leurs lors de cette mémorable confrontation à La Prairie. Il est également certain que devant un auditoire de la Marine aussi aguerri, Schuyler, ce major anglais sans aucune expérience militaire, n’en est pas sorti gagnant.« Valrennes les fit plier et les mit entièrement en déroute, leur ayant tué plus de six vingts (120) hommes sur la place parmi lesquels il y avait cinq ou six de leurs principaux chefs tant Anglais que Sauvages, blessé un beaucoup plus grand nombre, pris un de leurs drapeaux et fait quelques prisonniers. » — Frontenac au ministre de la Marine, 20 octobre, 1691.

Indubitablement ébranlé par ses nombreuses conversations avec des gens qui avaient participé à la bataille à La Prairie-de-la-Magdeleine ou écrit à son sujet Charles de Monseignat, premier secrétaire de Frontenac était également présent. Trois jours après la bataille du 11 août 1691, son compte rendu, tel que relaté par le commandant De Valrennes, fait la description détaillée de cette bataille. Frontenac affirmait quant à lui, que « …depuis l’établissement de la colonie, il ne s’est rien passé en Canada d’aussi fort ni de si vigoureux et l’on peut dire que le Sieur de Vallerennes a conservé la gloire des armes du Roi et procurer un grand avantage au pays… » — Archives des colonies, CIIA, vol. 11. , Pieter se doutait que sa réputation et son héritage (legacy) seraient entachés à tout jamais.«Quoi qu’il était brave, Schuyler n’était pas un militaire, les Français avaient observés le mauvais comportement et l’indiscipline de ses troupes sur le champ de bataille ». — Richard Ingoldsby, colonel et commandant en chef des troupes de l’État de New York. — Colden, Vol II, Chapitre IX. Cela étant, sur le chemin du retour, cet homme si fier se donna sûrement comme mission de réhabiliter sa réputation par tous les moyens qu’il avait, ou qu’il aurait, à sa disposition. Les années subséquentes et les circonstances de la vie allaient bien servir ce personnage controversé ; Schuyler aura en effet l’occasion d’amorcer un certain révisionnisme historique.

Le 12 juin 1698, Schuyler, Dellius et 25 prisonniers anglais de la région de Montréal quittèrent La Prairie à nouveau pour Chambly et ensuite en canot pour le retour à Albany et New York. Une fois à New York, Bellomont l’accueillit avec un lot de reproches au sujet d’une très sérieuse plainte qu’il avait reçue de la part de ses alliés iroquois. Ceux-ci s’étaient plaints qu’avant l’arrivée du nouveau gouverneur, Pieter Schuyler et ses complices avaient, par des manoeuvres frauduleuses, extorqué de grandes parties du pays des Mohawks. Cette histoire de fraude ainsi que les controverses autour de son expédition in Canida en 1691 intensifia les mauvaises relations entre les deux hommes au point que Bellomont eut la ferme intention d’exclure Schuyler du conseil de l’État de New York. La mort prématurée de Bellomont le 17 juillet 1700 sauva Pieter de cette humiliation.

Dame chance sourit de nouveau à Pieter Schuyler, car, à deux reprises par la suite, il devint gouverneur par intérim de l’État de New York. La première fois, pour quelques semaines en 1710 et ensuite, nommé par ses amis du conseil, pour 14 mois en 1719-1720. C’est une fois au pouvoir qu’il devint le protecteur d’un jeune fonctionnaire du New Jersey engagé comme Surveyor General de l’État de New York. Il confia à ce botaniste, du nom de Cadwallader Colden, un premier mandat : écrire l’historiographie des cinq nations iroquoises qui ne fut, par contre, publiée qu’en 1727.The History of the Five Indian Nations depending on the State of New York in America. Colden – New York, 1727.

Né en Irlande en 1688, Colden eut accès, comme il l’affirme dans la préface de son oeuvre, à tous les documents dans les archives des commissaires des Affaires indiennes d’Albany, ainsi qu’à l’aide de son protecteur. D’entrée de jeu, dans sa Preface to the First Part, Colden affirme qu’il ne connait aucune publication anglaise de leur histoire (Mohawk) autre que celles qui ne sont que de pâles et imparfaites traductions d’auteurs français, qui eux ne connaissent peu de la vérité. Enfin, l’occasion rêvée pour son mentor de façonner ou de réécrire l’histoire, du moins d’en faire un certain révisionnisme historique… D’ailleurs, en 1865, dans la revue américaine « History Magazine », John Carvey Palfrey (New England, IV. 40) donne cette mise en garde à ses lecteurs ; « Colden doit être lu avec beaucoup de discernement et être corrigé par les écrits de Charlevoix ». — Excellent vote de confiance pour cette référence historique !

Qu’en est-il de la vérité selon le jeune auteur Colden, et de son maître à penser, au sujet de la bataille de La Prairie ? Sans aller dans tous les détails, car la liste serait trop longue ; Colden affirme qu’au mois d’août 1691, dès son retour à Albany, Schuyler reçoit un Onenagunga indianLes moteurs de recherches nous informent que ce nom est inexistant et ne correspond à aucun document. arrivant de Boston, qui l’informe du désastre de l’opération navale de l’amiral Phips and his thirty vessels before Québeck.ditto… Volume II, Chapter VI — The English attack Montreal by Land, in Conjunction with the Indians, and Quebeck by Sea. Ceci est une imposture, pure fiction, car cet événement à Québec est survenu un an plus tôt, à la mi-octobre 1690, et non pas à l’été 1691 comme tente de le lui faire croire Schuyler. Cette fourberie littéraire n’a pour but que de réhabiliter la réputation de son protecteur, d’en être même très élogieux en comparant favorablement l’échec de Schuyler au désastre de Phips devant Kébeck, et même de faire passer cette amère défaite lors de son expédition à Prarie-de-la-Magdelena pour une victoire.

Dès son arrivée de Londres en septembre 1720, Monsieur William Burnett, le nouveau gouverneur de l’État de New York, encore pris, comme ses prédécesseurs, dans un imbroglio avec l’imposteur Pieter Schuyler, le démit de son poste au Conseil de l’État de New York. Mais, puisqu’il maîtrisait bien la langue iroquoise et qu’il avait un talent reconnu d’habile manipulateur et négociateur, Schuyler demeura jusqu’à la fin de ses jours (d.1724) commissaire des Affaires indiennes d’Albany. Aussi, il est à noter qu’à quatre reprises, entre 1760 et 1775, l’humble et surtout très loyaliste serviteur de sa majesté George III d’Angleterre, Monsieur Cadwallader Colden devint à son tour gouverneur par intérim de l’État de New York.

Le 1er mai 1698, le roi Louis XIV accéda à la demande de Monsieur de Valrennes et signa en sa faveur un brevet de pension accompagné d’une somme de 600 livres par année. Le 15 octobre de la même année, Messieurs Frontenac et Champigny confirmèrent au ministre de la Marine que Monsieur de Valrennes se retirait en France dans son domaine de la Poterie.Bulletin des Recherches Historiques, Vol. XI, No. 7, Juillet 1905. Philippe Clément du Vuault de Valrennes, le héros du plus furieux combat de la longue guerre Franco-Iroquoise, mourut en France le 12 octobre, 1707 alors qu’il n’avait que 60 ans. Son nom, à juste titre, restera gravé à jamais dans notre mémoire comme celui qui a le mieux inspiré et personnifié certaines paroles de l’hymne national du Canada, à savoir « ton histoire est une épopée des plus brillants exploits ».

En conclusion, puisque le colonel Richard Ingoldsby, gouverneur par intérim de New York et commandant en chef des troupes, nous confirme que Pieter Schuyler était un militaire incompétent, et que le professeur John Carvey Palfrey nous met en garde contre les écrits et la version des faits de son compatriote, l’historien Cadwallader Colden, il nous restera qu’une seule version crédible pour comprendre la chronologie des événements de l’historique bataille de La Prairie. Cette version est, sans conteste, celle des vainqueurs : celle de nos ancêtres, les miliciens canadiens et les compagnies Franches de la Marine de l’intrépide commandant de bataillon, Philippe Clément du Vuault de Valrennes.Il y a également l’importante contribution de nos alliés autochtones… voir Nos alliés « Sauvages » et la grande bataille de La Prairie (SHLM — Au Jour le Jour, Volume XXVI, Numéro 8, OCTOBRE 2014). http://www.shlm.info/images/upload/bulletins/226.pdf

N.B. — Cela étant, il est regrettable que nous tardions à souligner cette grande victoire des nôtres, car, pour presque trois générations, à partir de ce jour où les Anglais furent contraints de se débander, et que la déroute fut entière, les troupes et milices de New York et d’Albany ne firent plus aucune tentative concertée pour envahir le territoire du Canada.

À quand l’érection d’un monument digne de nos valeureux combattants et de leur glorieuse victoire militaire ?

- Au jour le jour, juin 2015

Début de la saison estivale à la SHLM

Le signe indéniable que l’été est à nos portes est l’arrivée des guides étudiants à la SHLM. Grâce à l’obtention d’une généreuse subvention du programme « Emplois d’été Canada », ils ont commencé leurs activités le 10 juin dernier et nous quitteront pour retourner aux études le 30 août. Cette année, ils seront disponibles pour des visites guidées du site patrimonial déclaré du Vieux La Prairie du mardi au dimanche à 10 h, à 13 h et à 15 h. Afin d’assurer la tenue des visites guidées le lundi, la SHLM a embauché Madame Stéfanie Guérin, qui s’occupera également de la mise en scène et de la confection des costumes de « Marchez dans l’ombre du passé », notre activité de théâtre de rue qui aura lieu les 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Madame Méloyse Bruens-Goupil (1re saison), Monsieur Alexandre Boivin (2e saison), Madame Marianne Bissonnette (4e saison) et Madame Stéfanie Guérin (6e saison).

- Au jour le jour, juin 2015

Le plan de conservation du site patrimonial de La Prairie

À la suite des pressions exercées à l’époque par les membres de la Société d’historique de La Prairie (sic) et la municipalité, le Vieux La Prairie a été déclaré arrondissement historique en 1975. Bien que le projet domiciliaire GOREDCO (Gulf Oil Real Estate Development Company) n’avait pas encore été réalisé lors de la déclaration de l’arrondissement historique, il était perçu comme une menace, car on jugeait qu’il encerclerait le village. Seule une partie de ce projet a finalement été réalisée et constitue aujourd’hui le quartier de la Citière.

Deux autres raisons motivèrent à l’époque la déclaration de l’arrondissement historique : le mauvais état et la dégradation des maisons et des infrastructures du Vieux La Prairie, et « la mise en oeuvre prochaine, par la municipalité, du programme de rénovation urbaine et la possibilité d’intégrer les deux opérations en vue de respecter au mieux, les objectifs d’un éventuel plan de sauvegarde ».Dossier de déclaration de l’arrondissement historique, p. 68

Depuis 1975, de multiples interventions (restaurations, rénovations, incendies, démolitions, fouilles archéologiques, enfouissement des fils, réfection des infrastructures et du mobilier urbain, etc.) ont largement modifié l’apparence générale du Vieux La Prairie. À l’automne 2012, l’adoption de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel transformait l’arrondissement historique en site patrimonial et obligeait le ministre à établir « avec toute la diligence possible pour chaque site patrimonial classé, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur de ce site, et ce, en fonction de sa mise en valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques ».Loi sur le patrimoine culturel, Chapitre III, Section IV. Classement des biens patrimoniaux, article 37

C’est seulement à la fin de mars dernier, soit près de trois ans après l’adoption de la loi, que le Ministère de la Culture soumettait enfin à la consultation publique une première version du plan de conservation du site patrimonial de La Prairie. Selon Monsieur Yves Lefebvre, président du Conseil du patrimoine culturel du Québec, avant la loi adoptée en 2012, rien n’obligeait le ministre à présenter un tel plan de conservation.

Le plan de conservation est d’abord destiné à guider les décisions de la ministre lors de l’autorisation d’interventions prévues aux articles 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s’adresse également aux citoyens, promoteurs et représentants municipaux qui pourront s’y référer lors de la planification d’interventions sur le territoire du site patrimonial de La Prairie. […] Le plan de conservation ne se substitue pas aux outils de planification ou de réglementation mis à la disposition des municipalités pour gérer l’aménagement de leur territoire.Plan de conservation du site patrimonial de La Prairie, page 9

Une première rencontre publique fut donc tenue à La Prairie le 15 avril 2015, rencontre à laquelle assistèrent une quarantaine de personnes, dont quatre membres du Conseil du patrimoine culturel et deux représentants du Ministère de la Culture, lesquels sont les auteurs du plan de conservation. Les intervenants devaient donc s’adresser à la fois aux auteurs du plan de conservation ainsi qu’aux membres du Conseil du patrimoine culturel, ce qui n’était pas sans causer un peu de confusion. D’ailleurs, Monsieur Lefebvre dut préciser à quelques reprises que le rôle du Conseil était d’entendre les remarques liées à la première version du plan de conservation et de recevoir par la suite les différents mémoires qui seraient présentés, afin, éventuellement, de faire à la ministre, Madame Hélène David, des recommandations au sujet de la version définitive du plan de conservation ainsi que de toute autre question relative à l’avenir du site patrimonial de La Prairie.

Peu de personnes prirent la parole au cours de cette première rencontre du 15 avril. Monsieur Donat Serres, maire de la municipalité, souligna les difficultés liées à la restauration et au développement de l’ancien site de l’entreprise Rose & Laflamme. « La décontamination des sols et les fouilles archéologiques représentent des coûts qui dépassent largement la capacité de payer des citoyens ». Il est donc impensable de réaliser de tels travaux sans l’apport d’une aide financière substantielle. Or, chaque fois qu’il était question d’argent de la part d’un intervenant, les réponses des représentants du Ministère et des membres du Conseil du patrimoine étaient toujours très prudentes et plutôt laconiques : « c’est sûr qu’on est là pour accompagner nos partenaires dans la préservation du patrimoine », a répondu l’un des deux représentants du Ministère.

Au cours de cette même soirée, Monsieur Frédéric Hottin, archéologue au Musée d’Archéologie de Roussillon, a réclamé que les cinquante-cinq sites archéologiques répertoriés dans le plan de conservation soient mieux définis et que les résidents du Vieux La Prairie soient clairement informés de ce que cela signifie pour eux lorsque d’éventuels travaux sur leur propriété risquent de perturber l’un des sites inventoriés.

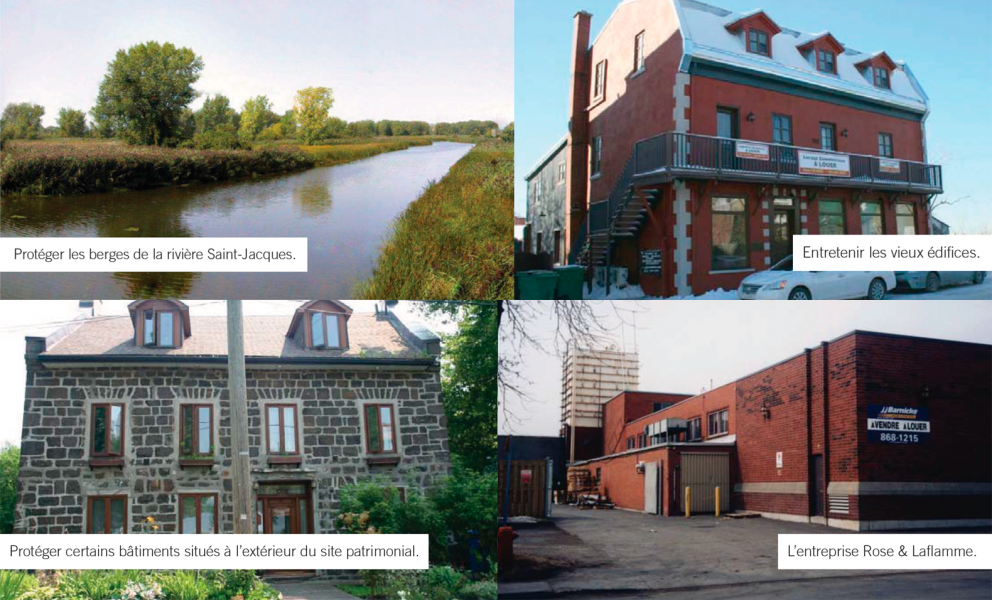

À titre de représentant de la SHLM, nous avons d’abord souligné aux auteurs du Plan de conservation les nombreuses inexactitudes historiques contenues dans leur document. Lorsqu’il fut question du bruit engendré par l’autoroute 132, on nous a répondu que ce problème relevait du ministère des Transports, mais que l’apparence d’un éventuel mur antibruit était du ressort du ministère de la Culture. Dans la suite de l’échange, d’autres sujets ont été abordés de façon sommaire (la signalisation, le périmètre protégé, l’aide financière aux résidents, les berges de la rivière Saint-Jacques, etc.) le président du Conseil du patrimoine nous invitant à présenter un mémoire avant le cinq mai suivant, un document qui serait par la suite résumé oralement lors d’un dernier tour de table le 15 mai 2015.

C’est ainsi que six mémoires furent exposés au cours de la soirée du 15 mai, trois étant dus à des résidents du site patrimonial, soit Madame Anne-Marie Chopin, Monsieur Michel Gauthier et Monsieur Olivier Reffo. La ville de La Prairie, le Musée d’archéologie de Roussillon ainsi que la SHLM conjointement avec l’Assemblée de fabrique de la Nativité de la Sainte-Vierge ont également présenté leur argumentation.

Il serait vain de prétendre ici rendre justice à tous ces documents. Nous nous limiterons donc à une simple nomenclature des principales recommandations soumises, y incluant au passage celles contenues dans le document conjoint de la SHLM et de l’Assemblée de fabrique :

• Le ministère de la Culture doit avoir les moyens de ses ambitions et s’assurer que les propriétaires du Vieux La Prairie aient accès aux appuis financiers et techniques nécessaires au respect des règles édictées par ce même ministère. Car, actuellement les propriétaires sont bien seuls, mal informés, mal accompagnés et en manque de ressources.

• La signalisation indiquant la présence d’un site patrimonial doit être améliorée et conforme à la nouvelle appellation.

• Le problème du bruit occasionné par la proximité de l’autoroute 132 doit être considéré comme vital et urgent à résoudre.

• Nous souhaitons que le périmètre du site patrimonial soit modifié de façon à y inclure les berges de la rivière Saint-Jacques (un tronçon de 4 km est accessible de l’embouchure jusqu’au-delà de l’autoroute 30) et à en exclure le quartier de la Citière. De plus, il serait justifié d’élargir le site patrimonial à des axes et à des bâtiments désignés : chemin Saint-Louis, Fontarabie, la Bataille et une partie du chemin de Saint-Jean.

• Puisque le site patrimonial demeure peu fréquenté malgré tous les investissements et les efforts fournis depuis quarante ans, il est impératif que de sérieux efforts soient consacrés à mieux faire connaître le site auprès de la population locale et régionale (dépliant d’information, publicité, animation, etc.).

• Malgré l’importance du périmètre concerné, il ne semble pas y avoir d’intention manifeste à régler de façon prioritaire le cas du site Rose & Laflamme. Nous souhaitons qu’à l’avenir, et particulièrement pour la restauration du site Rose & Laflamme, le ministère de la Culture prenne en compte les avis des citoyens et des associations locales, dont la Société d’histoire, qu’un tel dossier pourrait intéresser. On oublie trop souvent que le milieu est riche d’inventivité et d’imagination. Il faut à tout prix éviter de dénaturer la vocation du Vieux La Prairie en rétablissant la trame urbaine du site Rose & Laflamme. D’ailleurs, il est raisonnable de croire que l’apparition de techniques plus récentes et moins invasives pourrait permettre de décontaminer les sols à moindres coûts.

• Afin de préserver l’intégrité des bâtiments anciens, il faudrait interdire le passage des véhicules lourds et réduire la vitesse sur la rue Saint-Henri par l’installation de dos d’âne.

De nombreuses suggestions ont également été soumises afin de redynamiser et de mieux faire connaître le site patrimonial : fouilles archéologiques pour situer et reconstruire le moulin banal, reconstituer le secteur de la petite gare de 1836, proposer des visites commentées sur une tablette électronique, permettre la création de commerces associés au capital historique (recettes d’antan, objets et vêtements artisanaux, présentations de métiers anciens, etc.), reconstruire une partie de la palissade derrière le Musée d’archéologie, etc.

Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît clairement que les rédacteurs du Plan de conservation ont manifesté un intérêt exclusif pour la conservation du patrimoine immobilier et une préoccupation sans équivoque pour la richesse archéologique du Vieux La Prairie. Hélas, ce choix trahit chez eux une méconnaissance évidente du milieu et une ignorance des sensibilités locales. Avant d’être un rassemblement de bâtiments anciens, le plus ancien quartier de La Prairie est d’abord un milieu de vie aux interactions complexes et nul ne peut se borner à le traiter uniquement comme un seul ensemble architectural et archéologique. Les résidents du vieux quartier méritent que la municipalité et le ministère de la Culture les considèrent comme de véritables partenaires.

- Au jour le jour, juin 2015

Schuyler – Valrennes: Une seconde confrontation

Sept ans après la bataille historique qui eut lieu dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, les deux commandants qui s’étaient affrontés en 1691 lors de ce combat épique se retrouvèrent de nouveau face à face ; mais cette fois-ci à Québec, dans un temps de paix, fin mai 1698.

En effet, accompagné de son traducteur, le révérend Godfredius Dellius, ministre du culte protestant d’Albany, Pieter Schuyler fut mandaté par le nouveau gouverneur de l’État de New York, Monsieur Richard Coote, comte de Bellomont, pour se rendre à Québec. Sa mission : communiquer officiellement au gouverneur de la Nouvelle-France les articles du traité de paix que leurs souverains respectifs avaient conclu l’automne précédent, à la fin de la saison de navigation, le fameux Traité de Ryswick.

Après neuf ans de conflit, ce traité, signé le 25 septembre 1697, mettait fin à la guerre de la Ligue d’Augsbourg en Europe. Schuyler était en possession de deux copies de ce traité, une en français et l’autre en latin, à remettre à Monsieur le comte de Frontenac ; et de ce fait, tout acte d’hostilité devait cesser en Amérique du Nord et les deux gouverneurs devaient procéder à un échange de prisonniers, en plus d’avoir l’obligation d’appliquer immédiatement les dispositions du traité dans leurs colonies.

Le 8 mai 1698, Schuyler quitta Albany avec dix-neuf prisonniers français et, via le lac Champlain et le Richelieu, arriva au fort Chambly le 17 mai accompagné de toute sa délégation. Le lendemain, chemin faisant vers La Prairie et ensuite Montréal, il repassa avec ses guides français à mi-chemin devant le champ de bataille où il connut la défaite et d’où il s’était enfui le 11 août 1691. Sans en faire mention dans son journalJourney and Negotiation at Canada, – Pieter Schuyler, July 22, 1698. , il y remarqua sûrement, avec la mort dans l’âme, de vieilles croix en bois montées au-dessus d’énormes fosses communes. Celles-ci avaient été creusées par les Français pour enterrer plus de 165 hommesLe 12 août 1691, le marguillier responsable à La Prairie, Claude Caron « en trouva le lendemain 15 morts presque en un tas… le tout va jusqu’à 130 tant Anglois que Sauvages… » — Bénac, 2 sept, 1691. — « et nous perdîmes environ trente-sept. Comme M. de Vallerenne travaillait à faire enterrer les Français morts, et à Faire des brancards pour porter les blessés, arriva M. de la Chassagne, presque à la nuit » – Gédéon de Catalogne, Lieutenant de la Marine. qui avaient donné leur vie lors de ce furieux combat, mais surtout pour ces nombreux New Yorkais ainsi que leurs alliés Mohawks et Mohicans qui avaient vaillamment combattu, mais hélas, qui y avaient trouvé la mort.

Le 18 mai, Schuyler arriva d’abord à La Prairie, puis le lendemain à Montréal, où il remit ses prisonniers et une lettre de la part du comte de Bellomont au gouverneur militaire de la place, Monsieur Louis-Hector de CallièresÀ Ryswick, ville hollandaise des faubourgs de La Haye, son frère François de Callières était un des quatre ministres plénipotentiaires de Louis XIV et signataire du traité. , tout en exigeant en échange la remise des prisonniers anglais et iroquois. Comme seule réponse, Callières lui affirma que toute cette délicate question d’échange de prisonniers devait être débattue lors de sa rencontre avec le gouverneur Frontenac, et il lui offrit, telle la requête écrite de Bellomont, l’usage de sa « bark » de fonction pour son transport maritime jusqu’à Québec.

En barque, les deux ambassadeurs quittèrent Montréal le 21 mai. Ils arrivèrent à Québec quatre jours plus tard pour y vivre une semaine de rencontres mémorables. L’émissaire du gouverneur de New York remit sa lettre ainsi que les documents du traité au comte de Frontenac et il fut reçu, comme son frère John Schuyler quelques mois plus tard, avec beaucoup de courtoisie par le gouverneur et sa cour.

Le 27 mai 1698, lors des négociations sur les sujets de l’heure, soit la libre circulation des biens entre Albany et Montréal ainsi que l’échange des prisonniers, Schuyler demanda au gouverneur de voir les prisonniers anglais et iroquois qui se trouvaient à Québec. Stupéfaction, devant lui, sur une vingtaine de personnes amenées, seulement deux Anglais voulurent le suivre sur le chemin du retour. La polémique au sujet des Iroquois était due au fait que les Anglais réclamaient les Iroquois comme sujets britanniques tandis que Frontenac, pour des raisons politiques, voyait les Iroquois comme formant une nation indépendante et qu’une paix séparée devait être signée entre l’Iroquoisie et la Nouvelle-France. D’ailleurs, le traité de Ryswick ne fit aucune mention du cas des cinq nations iroquoises.

Lors d’une réception officielle du gouverneur au château Saint-Louis étaient présents certains membres du conseil souverain et du clergé ; l’évêque de Québec, le supérieur des jésuites, la petite noblesse, l’Intendant Jean Bochart de Champigny ainsi que de nombreux officiers de la Marine pour représenter l’état-major de l’armée. Parmi ceux-ci se trouvait le plus ancien des capitaines des troupes de la Marine dans la colonie, Philippe Clément du Vuault de Valrennes, qui habitait toujours à Québec avec son épouse Jeanne Bissot, petite fille de Louis Hébert.

Le héros de la bataille de La Prairie comptait déjà trente-trois ans de service dans l’armée et, étant donné qu’il était rempli d’infirmités à la suite de ses longues et dures campagnes, il avait fait une demande pour obtenir son brevet de pension ainsi que la permission de retourner en France. Du reste, en 1696, Frontenac et Champigny recommandaient Valrennes pour la croix de Saint-Louis, car il avait déjà reçu, en 1692, conséquemment à sa victoire à La Prairie, une gratification de 600 livres de la part du roi Louis XIV.« Le sieur de Valrennes vous fait lui-même ses très humbles remerciements des grâces que vous lui avez procurées… » — Frontenac, 5 septembre 1692. Correspondance générale, Canada, vol 11.

Valrennes descendait d’une illustre famille militaire française, dont un des quatre premiers maréchaux de France du nom de Clément, et de ce fait, il était souvent très loquace et frondeur. D’ailleurs, lors de la tentative d’invasion navale de l’amiral Phips, en octobre 1690, au moment de la lecture à haute voix de la sommation de Phips de lui remettre Québec dans l’heure, les principaux officiers de la Marine étaient présents. À l’intérieur de l’enceinte du château Saint-Louis, piqué au vif par le parlementaire de Phips, c’est le volubile capitaine de Valrennes, alors qu’il se fit un cri général d’indignation dans la pièce, qui éleva la voix pour dire « qu’il fallait traiter cet insolent comme l’envoyé d’un corsaire ! … ».

- Au jour le jour, juin 2015

C.A. de la SHLM en 2015-2016

Votre nouveau C.A. vous souhaite un très bel été et vous invite à participer aux activités estivales de la SHLM. Sur la photo, dans l’ordre habituel : M. Jonathan Trottier (2e vice-président), M. Stéphane Tremblay (président), M. Albert Juneau (secrétaire), M. Jean-Pierre Labelle (trésorier) et M. Gilles Blanchard (1er vice-président).