- Au jour le jour, décembre 2016

La démolition du 2825, chemin de Saint-Jean

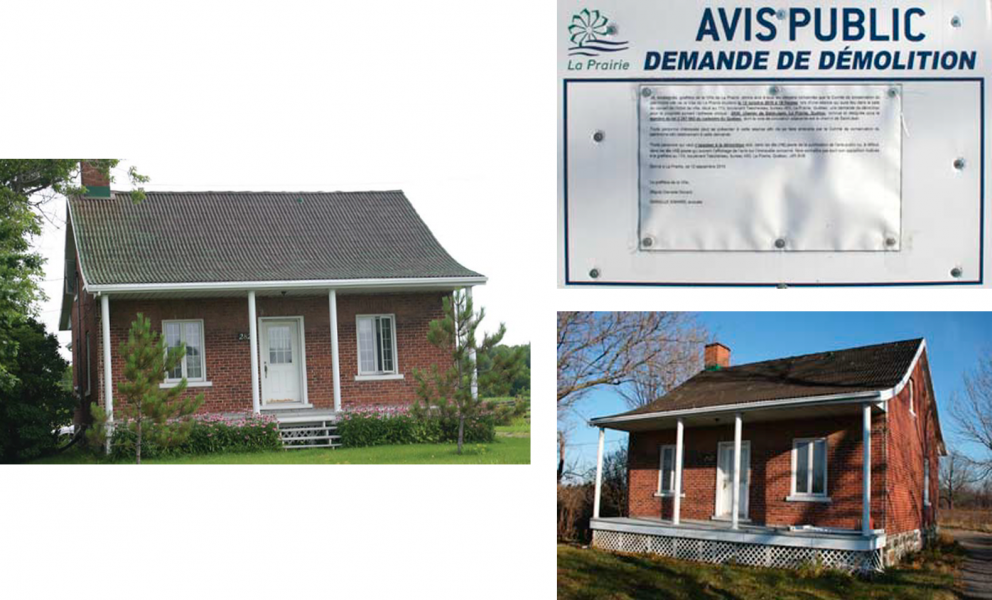

2825, chemin de Saint-Jean, était un édifice de briques d’un étage et demi construit en secteur rural vers 1850. Sans doute à cause de la proximité du chemin de Saint-Jean et des activités agricoles des anciens propriétaires, le terrain recèlerait un certain potentiel archéologique. Bien que ce modèle de maison soit typique du milieu rural de La Prairie durant la seconde moitié du 19e siècle, il faut reconnaître que la construction d’une annexe attenante à l’arrière de la maison avait quelque peu détérioré l’intégrité architecturale de l’ensemble.

Habitée de façon continue depuis sa construction, la maison avait été vendue à l’été 2011 à Construction Roussillon de Candiac. Dans un court article paru du Au jour le jour de juin de la même année, nous soulevions des doutes quant aux intentions du nouvel acquéreur : « L’acheteur, qui est un promoteur immobilier, devant se soumettre aux nouveaux règlements concernant les installations sanitaires, pourrait éventuellement être tenté de démolir la demeure puisqu’il n’a pas l’intention de l’habiter. Voilà un dossier à suivre de près. »

Depuis, le 2825 aurait été habité de façon discontinue au cours des cinq dernières années. Certains des locataires auraient, par leur attitude et leur négligence, contribué à la dégradation de la maison.

LE LAISSER-ALLER

Le procédé est bien connu ; quiconque souhaite se débarrasser d’un bâtiment encombrant, qu’il soit patrimonial ou non, n’a qu’à le laisser se détériorer pendant quelques années. L’émission d’un permis de démolition s’impose ensuite d’elle-même. Dans ces conditions, et c’est le cas qui nous occupe, il devient presque futile pour quiconque de s’opposer à la destruction de l’édifice.

C’est ainsi qu’il y a plus d’un an, soit le 2 novembre 2015, le propriétaire présentait une demande de permis de démolition au service d’urbanisme de la municipalité. La demande fut soumise à l’expertise du comité de conservation du patrimoine bâti, lequel est composé de trois membres du conseil municipal ; Mme Suzanne Perron, M. Laurent Blais et M. Pierre Vocino.

Soulignons au passage qu’outre le comité de conservation du patrimoine bâti [ancien comité consultatif en urbanisme], la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine constitue le seul autre organisme accrédité par la Ville dont la compétence est reconnue pour intervenir dans la protection du patrimoine bâti à l’intérieur des limites de la municipalité. Pourtant l’actuel comité de conservation du patrimoine est entièrement composé de membres du conseil municipal alors que l’article 155 de la loi sur le patrimoine culturel mentionne « qu’un des membres du conseil local du patrimoine est choisi parmi les membres du conseil de la municipalité », ce qui ouvre la porte à la présence de deux citoyens dont un pourrait provenir de la SHLM.

À la suite de la demande du permis de démolition, le comité s’est réuni à quelques reprises afin de prendre connaissance des différents rapports d’experts qui avaient été commandés sur l’état de la maison. Les constats étaient unanimes et favorables au propriétaire ; fondations désuètes, présence de moisissures et coûts de la remise en état jugés excessifs. Une contre-expertise de notre part exigerait des frais élevés et risquerait d’engendrer un débat stérile.

En conséquence, un avis public de demande de démolition fut publié dans le journal Le Reflet le 12 septembre 2016. Toute personne souhaitant s’opposer à la démolition pouvait faire connaître par écrit son opposition motivée en soumettant son document à la greffière de la Ville. De plus, il était possible de se faire entendre par le comité de conservation en se présentant à la séance prévue pour le 12 octobre à 19 h. L’auteur de cet article fut le seul citoyen présent lors de cette rencontre, c’est dire tout l’intérêt que porte la population locale à la préservation du patrimoine bâti.

Nous reconnaissons qu’en publiant un avis de demande de permis de démolition dans le journal Le Reflet, le comité de conservation avait fait preuve d’une nouvelle transparence qui l’honore.

Pourtant, nous nous expliquons mal pourquoi tant la MRC de Roussillon que les autorités municipales ont toujours refusé à la SHLM, et ce malgré des demandes répétées, de lui transmettre une copie officielle du Macro-inventaire des bâtiments patrimoniaux réalisé à l’automne 2007 par l’architecte Michel Létourneau, ainsi que la liste des treize (13) maisons patrimoniales situées hors du site patrimonial que l’administration municipale avait l’intention de protéger. Transparence oblige.

DES PISTES DE SOLUTIONS

La démolition du bâtiment permettra donc au propriétaire d’économiser 800,00 $ par année en taxes, ce qui représente une perte appréciable de revenus pour notre municipalité. Est-il socialement acceptable que l’on puisse raser une maison ancienne dans le seul but de réduire son impôt foncier ?

Cette façon de procéder nous fait d’ailleurs craindre pour l’avenir des autres bâtiments patrimoniaux situés hors du site patrimonial déclaré. Il est de notre avis que le comité de conservation du patrimoine bâti doit à ce sujet faire preuve de prudence et travailler à établir des règles claires, voire contraignantes, qui obligeraient les propriétaires, du moins ceux des 13 maisons déjà désignées, à protéger et à entretenir leurs demeures.

Comme ce fut récemment le cas pour Symbiocité, lorsqu’un promoteur se voit interdire de poursuivre son projet parce qu’il risque d’empiéter sur un habitat protégé, cela prive la municipalité d’importants revenus de taxation. En conséquence, les élus municipaux n’hésitent pas alors à réclamer auprès des gouvernements fédéraux et provinciaux des compensations financières équivalentes aux pertes encourues. C’est donc dire l’importance accordée à l’augmentation des revenus pour les administrations municipales.

Dans les cas de démolitions ou de lots non occupés dans des secteurs stratégiques, certaines municipalités ont prévu le coup par le biais d’une redevance mensuelle obligatoire qui incite les propriétaires à développer leurs lots vacants ou encore à remplacer un édifice démoli ou à démolir. Ainsi, tant et aussi longtemps que le lot demeure inoccupé, le propriétaire doit verser une contribution mensuelle à la municipalité afin de compenser la perte des taxes.

À La Prairie, une telle procédure en inciterait sans doute plusieurs à faire des efforts pour occuper et entretenir les édifices dont ils sont les propriétaires. Sans aller dans cette direction, lors de la rencontre du 12 octobre dernier, les membres du comité de conservation du patrimoine bâti se sont montrés sensibles à l’idée d’accompagner éventuellement le nouveau propriétaire d’une maison patrimoniale afin de s’assurer dans le futur de la préservation et de l’intégrité de l’immeuble. D’ailleurs, c’est peut-être davantage dans cette avenue, plutôt que dans la réglementation et la coercition, que se situent l’avenir et la préservation de nos bâtiments anciens.

L’adoption subséquente d’un PIIA pour les maisons patrimoniales témoignerait en plus de la préoccupation des élus municipaux pour la conservation du patrimoine bâti. Est-il nécessaire de rappeler que « L’approbation d’un PIIA n’entraîne aucune modification des règlements d’urbanisme, mais constitue une condition supplémentaire à la délivrance d’un permis ou d’un certificat. »

Tout est question de volonté politique et de l’intérêt que l’on porte au patrimoine bâti.

En conclusion, lors de la séance du 12 octobre dernier, la décision du comité fut rendue en ces termes :

DÉCISION DU COMITÉ :

Étant donné que la demande de démolition répond aux critères élaborés à l’article 8 du règlement 1344-M dont notamment l’état de l’immeuble en détérioration et le coût excessif d’une restauration (voir rapports d’experts) ;

Le comité de protection du patrimoine bâti accorde l’autorisation de démolir sous les conditions suivantes :

1 – Le délai accordé pour la démolition sera de trente (30) jours après l’émission du permis de démolition ;

2 – Le demandeur devra fournir à la Ville une preuve (d’un expert reconnu par la Ville) dans les trois (3) mois suivant la démolition attestant que le terrain n’est pas contaminé de quelconque façon ;

3 – Le système d’installation septique devra être retiré du terrain 30 jours après l’émission du permis de démolition ;

4 – Le demandeur ne prévoyant aucune reconstruction ou réutilisation du terrain, le site devra être remis en état original avant la construction du bâtiment à démolir, ce qui implique notamment de retirer toute fondation entrée charretière (ponceau) et chemin d’accès au chemin Saint-Jean dans les 30 jours après l’émission du permis de démolition ;

5 – Les arbres existants devront être conservés ;

6 – Toutes les dispositions relatives au certificat d’autorisation pour démolition et les autres exigences en la matière prévues par réglementation municipale devront être respectées.

De toute évidence, la restauration du site s’imposait. Quiconque souhaitait en appeler de cette décision, c.-à-d. l’autorisation de le démolir, avait jusqu’au 14 novembre dernier pour agir.

À la suite de cette nouvelle disparition d’un édifice patrimonial, il reste pour l’avenir à redéfinir les principes préalables non seulement à la prise de décision par rapport à la demande d’un permis de démolition, mais aussi, et surtout, à l’importance que revêt la conservation du patrimoine bâti pour l’administration municipale et les propriétaires des maisons concernées. Il y a là encore beaucoup de place pour la réflexion.

Malgré nos nombreux appels à la retenue, notre parc immobilier ancien se rétrécit d’année en année au vu et au su d’une population indifférente. Ne faudrait-il pas, en collaboration avec la municipalité, travailler à informer et sensibiliser davantage nos concitoyens afin de freiner ces démolitions inutiles ? L’avenir témoignera du succès de nos intentions et de nos efforts.

- Au jour le jour, décembre 2016

Le temps des fêtes à la SHLM

Nous en sommes déjà rendus au bulletin de décembre 2016. Comme le temps passe vite ! La SHLM a connu une autre année fertile en événements et projets fidèles à sa mission soit : faire connaître l’histoire locale, protéger le patrimoine bâti et rendre les recherches généalogiques accessibles à tous. Je vous invite à être présent lors du brunch de la nouvelle année au complexe Saint-Laurent de La Prairie, le dimanche 22 janvier à 10 h 30.

Nous profiterons de cet événement pour faire la rétrospective de l’année 2016 et pour dévoiler le nom du (de la) bénévole de l’année. Les billets (20 $) sont déjà en vente à la SHLM (réservations : 450-659-1393). N’oubliez pas qu’au retour, janvier est le mois du renouvellement de votre carte de membre de la SHLM.

Nos locaux seront fermés, pour la période des Fêtes, entre le 23 décembre 2016 et le 8 janvier 2017 inclusivement. Au nom du CA de la SHLM, de ses employés, de ses bénévoles et de ses membres, j’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes avec parents et amis. Reposez-vous bien et au plaisir de tous vous revoir au retour du congé pour vous souhaiter une bonne année 2017.

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

- Au jour le jour, novembre 2016

Travaux à l’église

Au cours d’octobre dernier, l’entreprise d’experts en maçonnerie Lussier et fils procéda à refaire les joints ainsi qu’à la réparation des pierres endommagées sur la façade de l’église.

- Au jour le jour, novembre 2016

Généalogie

En septembre dernier, le doyen des membres de la SHLM, M. René Barbeau âgé de 93 ans, installait à ses frais une plaque commémorative sur la façade de l’Accueil Bonneau dans le Vieux Montréal. Cette plaque rappelle aux passants que l’ancêtre Jean Barbeau dit Boisdoré, son épouse Marie Denoyon et plusieurs de leurs enfants habitèrent à cet endroit.

- Au jour le jour, novembre 2016

La Caisse Desjardins de La Prairie fête ses 66 ans

LES ORIGINES. Après deux années d’intenses recherches, Alphonse Desjardins fonde, en 1900, à l’âge de quarante-six ans, la Caisse populaire de Lévis. Ce projet coopératif est inspiré de modèles européens qu’il a su modifier pour les adapter aux réalités d’ici et proposer une formule originale.

Monsieur Desjardins entend ainsi donner aux classes sociales laborieuses le moyen de se prendre en mains, de gérer leur propre capital, de développer l’habitude de l’épargne et d’instaurer un crédit plus accessible qui mettrait fin aux nombreux abus du prêt usuraire.

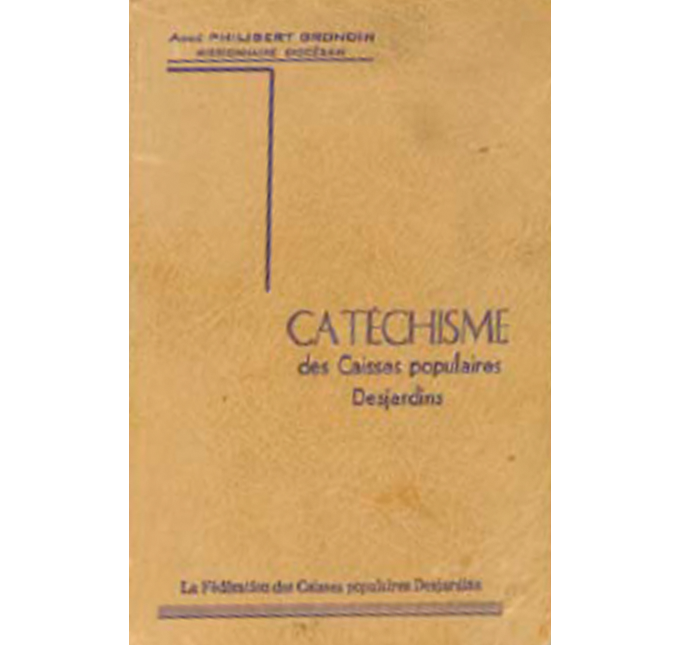

L’abbé Philibert Grondin du collège de Lévis, auteur du catéchisme des caisses publié en 1910, est l’un de ses plus dévoués collaborateurs. Grâce aux nombreux articles de l’abbé Grondin dans différentes publications catholiques et grâce également aux multiples conférences données par A. Desjardins, le nombre de caisses se multiplie rapidement tant au travers du Québec que de l’Ontario et du nord-est des États-Unis.

Le catéchisme, écrit par celui qui se désigne comme le propagandiste des caisses, connaît un énorme succès, non seulement parce qu’il est bien fait, mais aussi parce qu’il était fortement recommandé par les évêques et tout le clergé de la province.

Cette brochure, qui contient plus de 140 pages dans la huitième édition parue en 1943, écrite sous la forme de questions et de réponses, est un véritable outil pédagogique susceptible de rejoindre tous les citoyens, même ceux de la classe ouvrière. On y traite de tous les sujets susceptibles de bien faire comprendre les différents éléments qui constituent une caisse populaire : la nature d’une coopérative et d’une caisse, les conditions et les formalités nécessaires à la fondation d’une caisse, l’épargne, les prêts, l’organisation d’une caisse et son administration, les Unions régionales créées en 1924, la Fédération, etc.

Évidemment, compte tenu de l’auteur et du contexte de l’époque, le catéchisme contient son lot d’allusions à la religion et à la morale, dont voici deux exemples :

« Une Caisse, c’est « l’arbre financier » qui pousse entre l’église et l’école, pour leur donner les bienfaits de sa fraîcheur et de sa protection. » Ou encore « Comment une Caisse combat-elle l’intempérance ? En ôtant l’argent de la poche du buveur. À peu près jamais, vous ne verrez quelqu’un retirer de l’argent pour le boire. »

« La Caisse populaire est la vraie charité chrétienne ».

Bien que ce n’est pas toujours le cas, selon le credo de l’abbé Grondin chaque paroisse aurait dû avoir sa Caisse. « La Caisse Populaire c’est l’école paroissiale de l’épargne populaire. »

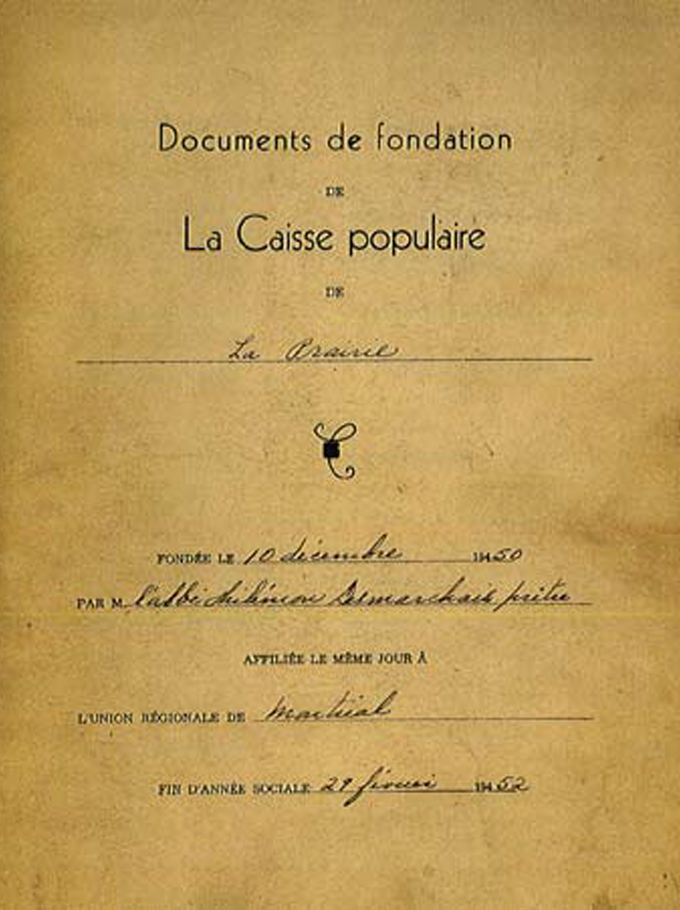

La Prairie

Le 10 décembre 1950, à l’instigation de l’abbé Philémon Desmarchais, un groupe de seize résidants de La Prairie (ils devaient être douze au minimum) se réunit pour fonder une Caisse Desjardins. Afin d’agir en conformité avec la loi, ils doivent ensuite déposer au greffe de la Ville ou au bureau du secrétaire de la municipalité, une copie de la formule de déclaration de fondation, les statuts et la liste des officiers.

Les premiers sociétaires sont issus de toutes les classes de la société locale :

Joseph Chevalier, curé

Philias Lanctot, garagiste

Noël Beausoleil, boucher

Hercule Lavoie, rentier

William Houde, agronome et industriel

Urgel Godin, ouvrier

Gérard Péladeau, notaire

Gilles Lalumière, journalier

Conrad Roy, cultivateur

Fabien Langlois, journalier

Omer Gagné, chauffeur

Gérard Longtin, cultivateur

Charles Auguste Dagenais, chauffeur

Gilles Leduc, journalier

Gérard Bleau, comptable

Jean-Marc Roy, comptable

Lina Bleau Serres, ménagère

Rita Roy Cuillierrier, ménagère

La première succursale loge au 452, rue Saint-Paul dans la maison de Georges-Hector Lamarre. Un an après le décès, en 1955, du président fondateur Urgel Godin, le nouveau président, Claude Diotte, déménage la Caisse au 465, rue Saint-Henri. C’est cependant sous la présidence de Donat Duquette, élu en 1956 et considéré comme un bâtisseur, qu’est construit en 1965 l’édifice actuel.

Le rapport annuel de l’année 1956 souligne le grand dévouement et le travail du personnel. « Il règne parmi le personnel et tous les sociétaires un esprit de famille nulle part ailleurs comparable. »Journal L’Éveil, édition du jeudi 18 avril 1957.

Construit selon les plans de l’architecte Claude Leclerc, le nouvel édifice, décrit comme sobre, élégant et fonctionnel, loge la Caisse Populaire de La Prairie, les bureaux de la Police provinciale et la Fédération des professeurs du diocèse de Saint-Jean. Cette dernière association ainsi que les policiers quittent l’édifice vers 1980 pour se loger ailleurs.

Dix ans après sa création, la Caisse de La Prairie annonce une année record et propose déjà de nombreux services à ses sociétaires : épargne, prêts personnels et hypothécaires, assurance vie des emprunteurs, caisse scolaire, chèques de voyage et prêts agricoles. Lors de la 10e assemblée générale annuelle tenue le 23 avril, les responsables présentent quatre nouveaux projets : l’augmentation des heures d’ouverture, l’acquittement des taxes foncières à la Caisse, la hausse des taux d’intérêt sur certains comptes d’épargne et l’assurance maladie pour les membres.

L’évolution

À l’image de l’ensemble du Mouvement Desjardins, notre Caisse locale a su s’adapter aux multiples changements qui marquent le milieu bancaire au cours des dernières décennies. Ainsi l’année 1990 marque la fin de la commission de crédit, dont les membres étaient habilités à autoriser des prêts aux membres ainsi que la signature de quittances, de mainlevées ou de cessions de priorité. Différentes raisons motivent son abolition ; on souhaite accélérer l’accord des prêts ainsi que la confidentialité du processus. De plus, la Caisse aprocédé à l’embauche de professionnels de la finance aptes à évaluer les multiples paramètres susceptibles d’autoriser ou non un prêt à un sociétaire.

Sensible à l’évolution des marchés et conscient que du développement immobilier de La Prairie se fera à l’avenir à proximité de l’autoroute 30, sur les lots de l’ancienne commune, le conseil d’administration opte pour la construction de la succursale de la Commune sise à l’angle du chemin de Saint-Jean et du boulevard de Palerme. L’ouverture du secteur du Grand Boisé en 1989, du quartier de la Briqueterie en 2010, de Symbiocité et du centre commercial Destination La Prairie en 2016 démontre manifestement la pertinence de cette décision.

Depuis 1999, le Mouvement Desjardins offre à ses membres, grâce à Accès D, l’accès aux services bancaires en ligne. Via internet, il est donc possible d’accéder à ses comptes bancaires ainsi qu’à toutes les opérations bancaires. On peut même y présenter une demande de prêt hypothécaire.

Alors que la majorité des grandes banques canadiennes procédaient récemment à l’abolition de milliers d’emplois et à la fusion de plusieurs succursales, le Mouvement Desjardins n’a pas échappé à ces grands bouleversements souvent liés à la multiplication des transactions à distance. Les épargnants se présentent de moins en moins à leur succursale, ce qui réduit les besoins en personnel de bureau et de service à la clientèle. Par contre, la spécialisation des tâches permet de créer de nouveaux emplois exigeant une formation plus poussée et, en conséquence, mieux rémunérée.

Alors que la Caisse La Prairie, avec ses 46 employés, occupe deux emplacements, les dirigeants du Mouvement Desjardins ont eu à justifier récemment, tant auprès des membres que des maires de plusieurs localités situées en région, la fermeture de nombreux comptoirs de service peu fréquentés.

Un organisme démocratique

Malgré le fait que les Caisses Desjardins soient, via leurs services, des quasi-banques et malgré l’abolition de la commission de crédit, fidèles aux souhaits du fondateur, les Caisses demeurent des coopératives très démocratiques. En plus d’élire les membres du conseil d’administration, dont la durée du mandat est de trois ans, l’assemblée générale annuelle dispose de pouvoirs étendus. Sous la présidence de Monsieur Robert Clermont, le conseil d’administration, composé de douze membres, dont six hommes et six femmes, établit les principales orientations pour l’année en cours, assure le suivi des résultats financiers, procède à l’embauche de la direction générale s’il y a lieu, gère les immeubles, etc.

Le rôle social

Grâce à son programme de dons et de commandites, la Caisse soutient concrètement des dizaines d’organismes de son milieu. En distribuant plus de 175 000 $ par année, dont 25 000 $ à la municipalité, la Caisse contribue ainsi de façon très active au développement et au mieux-être de sa communauté. La Société d’histoire a largement profité de cette générosité.

Avec plus de 15 780 membres, il est clair que la population locale demeure fortement attachée à cette institution et en apprécie grandement la philanthropie. Ainsi, plus qu’une institution bancaire dont les succès ne se démentent pas, la Caisse, par ses interventions directes auprès de plusieurs dizaines de projets et d’organismes, est devenue un partenaire essentiel et incontournable dans le développement tant social qu’économique de La Prairie.

Nous offrons nos félicitations à la Caisse La Prairie pour cet essor indéniable sur plus de six décennies et nous souhaitons longue vie à ses membres, à son personnel accueillant et à ses dirigeants bénévoles.

Les présidents

Urgel Godin – 1950-1956

Claude Diotte – 1956-1957

Donat Duquette – 1957-1972

Arthur Martin – 1972-1982

Maurice Bourassa – 1982

Sylvio Perras – 1982-1999

Robert Clermont – 1999 à aujourd’hui

Les directeurs généraux (gérants)

Jean-Marc Roy – 1950-1983

Denis Lavallée – 1983-1998

Denis Sénécal – 1998-2014

Suzanne Voyer – 2014

Évolution de l’actif

1951 : 28 645 $

1961 : 886 551 $

1971 : 4 962 164 $

1981 : 24 352 979 $

1991 : 102 340 843 $

2001 : 15 733 041 $

2011 : 356 601 000 $

2015 : 483 044 000

Ristournes distribuées aux membres

1953 : 91,50 $

1961 : 1 656 $

1971 : 24 286 $

1981 : ———-

1991 : ———-

2001 : 1 000 000 $

2015 : 772 000 $

- Au jour le jour, novembre 2016

Conférence | Les acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray

En 2016, nous commémorons le 250e anniversaire de l’arrivée au Québec des Acadiens qui furent déportés au Massachusetts, au Connecticut, en Pennsylvanie et à New York. C’est après avoir entendu parler de la Proclamation du gouverneur James Murray (1er mars 1765), qui offrait des terres gratuitement aux nouveaux immigrants, que les Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre demandèrent la permission d’immigrer au Québec. Après délibérations, le gouverneur Murray accepta d’accueillir ces Acadiens dans la Province of Quebec. Le premier bateau arriva au port de Québec le soir du 31 août 1766. Aujourd’hui, ce sont 4,8 millions de Québécois qui ont des origines acadiennes, dont plusieurs sont les descendants de ces Acadiens ayant choisi le Québec comme terre d’accueil.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, novembre 2016

Semaine nationale de la généalogie

La 5e édition de la Semaine nationale de la généalogie, organisée par La fédération québécoise des Sociétés de généalogie (FQSG), aura lieu du 19 au 26 novembre 2016 dans toutes les régions du Québec. La SHLM, membre de la FQSG, participera à cette Semaine nationale de deux façons :

1) Soirées portes ouvertes à la SHLM les 21 et 22 novembre entre 19 h et 21 h :

Venez en apprendre plus sur les rouages de la généalogie et commencez votre arbre généalogique grâce aux conseils de nos bénévoles. Profitez de votre passage dans nos locaux pour construire les 3 ou 4 premières générations de votre arbre afin de participer aux deux concours lancés par la FQSG : « Voici ma famille » (en partenariat avec les restaurants Normandin) pour les 17 ans et moins (3 générations) et « La généalogie, ça s’apprend » pour les 18 ans et plus (4 générations).

2) Journée de l’engagement communautaire à l’école secondaire de La Magdeleine le 25 novembre 2016: le comité de généalogie de la SHLM tiendra un kiosque de généalogie lors de cette journée thématique et fera la promotion du concours « Voici ma famille » auprès des élèves de cette école secondaire. Merci à Monsieur Réal Houde, animateur du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire à la Commission scolaire des Grandes Seigneuries pour cette initiative.

Pour plus de détails, consultez le site www.semainegenealogie.com

ou la page Facebook https://www.facebook.com/semainegenealogie/

- Au jour le jour, octobre 2016

Projet « 1691 » – Prospection archéologique du 17 septembre 2016

Projet « 1691 » — Prospection archéologique du 17 septembre 2016

La bataille de La Prairie (11 août 1691) a eu 325 ans cet été, et nous avons amorcé le projet « 1691 » l’hiver dernier en collaboration avec le Musée d’archéologie de Roussillon afin de faire plus de lumière sur les événements de cette journée où deux batailles se sont déroulées le même jour sur le territoire de la seigneurie de La Prairie. Le 17 septembre dernier, une équipe composée de deux archéologues et de huit bénévoles choisis parmi le grand public ont effectué une journée de prospection archéologique sur un des sites potentiels de la deuxième bataille de La Prairie. Voici les détails de cette journée (communiqué de presse de la MRC de Roussillon) :

Prospection archéologique publique :

La participation des bénévoles et les trouvailles font le succès de l’opération !

La Prairie, le 22 septembre 2016 – Le Musée d’archéologie de Roussillon et la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM) sont très heureux du déroulement et des résultats de la prospection archéologique publique réalisée le 17 septembre dernier dans le secteur du rang de La Bataille à la Prairie.

En effet, l’équipe du Musée a entamé son projet de recherche archéologique afin de localiser le site potentiel de l’un des affrontements de la bataille de La Prairie de 1691 de belle façon avec la prospection de terrain. Les bénévoles sélectionnés étaient au rendezvous avec entrain dès le début de la journée ! Ils ont d’ailleurs grandement contribué à la découverte de plusieurs artefacts durant la journée. Scrutant attentivement le sol labouré parfois debouts, parfois accroupis, les participants, sous la supervision d’archéologues, ont procédé à une inspection visuelle méticuleuse afin de détecter tout artefact potentiel.

Les trouvailles ont été nombreuses, ce qui a contribué au succès de la journée. Parmi les artefacts découverts se trouvent des balles de fusil en plomb datant de l’époque coloniale, plusieurs morceaux de poterie et de verre ancien, de vieux clous forgés et comble de la journée, une tête de hachette semblable à celles utilisées par les Amérindiens et les coureurs des bois au temps de la Nouvelle-France. « Nous sommes très satisfaits des découvertes effectuées durant cette journée. La nature, la quantité et la concentration des artefacts trouvés confirment qu’il s’agit d’un site archéologique d’intérêt », mentionne Frédéric Hottin, archéologue au Musée d’archéologie de Roussillon et responsable du projet.

Il est présentement trop tôt pour déterminer si le site prospecté est bel et bien l’endroit où se serait déroulé le deuxième affrontement de la bataille de La Prairie de 1691. Plusieurs étapes restent encore à réaliser avant que l’on puisse dresser un portrait complet des résultats de cette prospection. D’ailleurs, la population est invitée à suivre la progression du projet de recherche sur la page Facebook du Musée à facebook.com/archeoroussillon.

L’équipe du Musée tient à remercier chaleureusement le groupe de bénévoles qui a participé à la prospection. Leur passion pour l’archéologie et leur implication ont largement contribué au succès de cette journée de prospection.

- Au jour le jour, octobre 2016

Activités de l’automne à la SHLM

Profitez de l’arrivée de l’automne et des températures plus fraîches pour débuter ou continuer vos recherches historiques et généalogiques à la SHLM. Nous invitons les chercheurs à venir profiter de l’expertise de nos experts en généalogie les lundis soirs entre 19 h et 21 h à nos bureaux du 249, rue Sainte-Marie. Nous offrons également des ateliers de paléographie et des cours de recherches généalogiques sur Internet cet automne (d’octobre à décembre). Pour plus de détails, contactez notre coordonnatrice, Madame Johanne Doyle, au 450-659-1393.

- Au jour le jour, octobre 2016

Napoléon, Henri et Robert Bourassa : de profondes racines dans la région de La Prairie

Au détour de mes recherches en généalogie et en histoire à propos des clans familiaux de la vallée du RichelieuRecherche qui a culminé dans la rédaction de quelques articles et livres dont celui-ci : HOUDE, Réal. L’improbable victoire des Patriotes en 1837. Clans familiaux, alliances politiques et pouvoir « féodal » entre 1830 et 1837 dans la vallée du Richelieu. Lévis, Les Éditions de la Francophonie, 2012, 203 p. et, par extension, des villages limitrophes, j’ai rencontré le patronyme Bourassa, associé de près à la région de La Prairie. Trois personnages issus de cette famille ont marqué la vie politique et l’imaginaire québécois. Il s’agit de l’ancien premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, sous la direction de Gaston Deschênes. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 97-98, et version numérique. Lien utile : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bourassa-robert-2231/biographie.html, Monsieur Robert Bourassa, ainsi que le peintre Napoléon Bourassa, gendre de Louis Joseph Papineau, et Henri Bourassa, célèbre tribun et fondateur du journal Le Devoir.

Le présent article n’a pas pour but de débattre de la valeur des positions politiques de l’un ou l’autre de ces personnages. Il s’agit d’une démarche non partisane qui a pour objectifs premiers de vous présenter le parcours généalogique de feu Monsieur Robert Bourassa et la profondeur de ses racines à La Prairie. Par ricochet, nous ne pouvons passer sous silence la parenté originelle entre l’ancien premier ministre et l’autre illustre branche Bourassa, dont le père et le fils — Napoléon et Henri Bourassa — sont issus. Bref, cet exercice est un hommage à ces trois bâtisseurs du Québec.

Méthodologie

Comme il s’agit d’une étude généalogique (démonstration de l’ascendance) et que nous avons la chance d’un formidable accès aux sources premières de notre histoire, j’utiliserai principalement les renseignements contenus dans les registres paroissiaux catholiquesSources provenant du Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et du site généalogique Ancestry.ca., mais d’autres documents seront utilisés afin d’enrichir le texte. Les extraits de documents cités apparaîtront tels qu’écrits par leurs auteurs.

Ascendance patrilinéaire de Robert Bourassa

Les Bourassa à Montréal

C’est le 16 juillet 1933 à la paroisse St-Pierre-Claver de Montréal qu’on assiste au baptême de Joseph Adrien Jean Robert Bourassa, « né le quatorzième jour de juillet fils légitime de Aubert Bourassa commis employé civil qui a signé, et de Adrienne Courville de la paroisse de Saint Pierre Claver ». Le parrain se nomme Joseph Adrien Lafortune, « voyageur, oncle de l’enfant » et la marraine est identifiée ainsi : Gilberte Courville Lafortune, « son épouse »Acte de baptême de Joseph Adrien Jean Robert Bourassa..

Les parents de Robert Bourassa s’étaient unis à Montréal, paroisse Immaculée-Conception, le 5 octobre 1926. On parle ici d’Aubert Bourassa, « fils majeur de feu Toussaint Bourassa Et de Joséphine Brosseau de la paroisse Saint-Louis-de-France » et d’Adrienne Courville, « fille majeure de feu Joseph Courville Et de Eloïse Gagnon de cette paroisse »Acte de mariage entre Aubert Bourassa et Adrienne Courville..

Des racines à La Prairie

À La Prairie, le 9 août 1873, a lieu la cérémonie de mariage unissant Toussaint Bourassa, « commis, domicilié en cette paroisse fils majeur de feu Hippolyte Bourassa et de Marie Louise Brossard » à Marie Joséphine Brosseau, « fille mineure de Guillaume Brosseau cultivateur et de Marie Lefort, ses père & mère aussi de cette paroisse »Acte de mariage entre Toussaint Bourassa et Marie Joséphine Brosseau..

Également à La Prairie, le 17 octobre 1825, Hippolyte Bourassa, « de cette ParoiSse fils majeur de Pierre-Paul BouraSsa, et de defunte Marie-Eleonore BroSseau », prend pour épouse Marie Louise Brossard, « de cette ParoiSse fille mineure de Paul BroSsard et de Marie-Louise Marie dite Sainte-Marie »Acte de mariage entre Hippolyte Bourassa et Marie Louise Brossard.. Cet acte nous apprend qu’il y a eu empêchement de « deux de consanguinité dont un au troisième degré » et l’autre « du trois au quatre dont ils ont obtenu dispense de Monseigneur L’Évêque de TelmoSse ». Une liste de personnes présentes comprend, outre les parents des mariés : Vital Bourassa, « son oncle » ; Hubert Bourassa, « son cousin du troisième au quatrième degré » ; Jean Baptiste Bourassa, « son frere consanguin » ; Jean Baptiste Marie, « son ayeul maternel », ainsi que quelques membres de la famille Brossard.

Toujours à La Prairie, mais le 16 février 1801, on célèbre l’union de Paul Bourassa, « laboureur demeurant en cette paroiSse fils majeur de Vital BouraSsa et de Marie Hébert », et de Marie Éléonore Brosseau, « demeurant en cette paroiSse fille mineure de Jacques BroSseau & de Josephte Lefebvre »Acte de mariage entre Paul Bourassa et Marie Eléonore Brosseau.. Ici encore, on constate une dispense de consanguinité « au troisième degré ». Outre le père de l’époux, on nomme « ses freres » : Vital, Louis et François Bourassa.

Le prochain mariage est fort intéressant en ce sens qu’il célèbre l’union d’un Bourassa et d’une descendante acadienne. Il a lieu à La Prairie le 1er juin 1772 entre Vital Bourassa, « fils d’Antoine Bourassa et de feüe Marie Moquin Ses pere et mere de la Paroisse de la prairie de la Magdeleine », et Marie Hébert, « fille de feu Jacques Hébert et de Marie Landry Ses pere et mere de la même Paroisse ». L’acte est signé « Jacques De Lignery ptre »Acte de mariage entre Vital Bourassa et Marie Hébert.. La mère de Marie Hébert — Marie Landry — « veuve de Jacques Hébert de cette même Paroisse de la Prairie de la Magdeleine » devient l’épouse de François Modeste Bourassa, « veuf de Marie Senecal de cette Paroisse », le 14 février 1774 à La PrairieActe de mariage entre François Modeste Bourassa et Marie Landry.. De la première union de François Modeste Bourassa avec Marie Marguerite Senecal le 14 février 1765 à La Prairie, on apprend qu’il est le « fils de François Bourassa et de défunte Marie Hébert »11. Le monde est bien petit !

Une dispense « de parenté au troisième degré » apparaît dans l’acte de mariage entre Antoine Bourassa, « fils de feu Sieur françois Bourassa et de Marie Leber (nom difficile à lire) Ses pere et mere habitans de la Tortue en la Prairie de la Madelaine », et Marie Moquin, « aagée de dix huit ans fille de feu Sieur Pierre Moquin & de Marie Bisaillon Ses pere Et mere habitans de la dite Prairie de la Madelaine » du 4 avril 1731 à La PrairieActe de mariage entre Antoine Bourassa et Marie Moquin.. Parmi les signataires de cet acte, on retrouve les noms Leber, Bourassa, Moquin et Pierre « du May ».

C’est à Chambly, par le prêtre « faisant les fonctions Curialles dans le dt fort St Louys » (mariage enregistré à Contrecœur) qu’on assiste à l’union matrimoniale entre François Bourassa, « fils de françois BourraSsa et de Marguerite Duga » (de la FranceJETTÉ, René et le PRDH. Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1983, p. 146-147.), et Marie Leber, « Veufve de deffunct Charles Robert dit desloriers », le 4 juillet 1684Acte de mariage entre François Bourassa et Marie Leber..

Marie Leber était la fille de « françois le Ber et de Jeanne Tetars… de la paroisse de la prairie de la Magdeleine », d’après les renseignements qui apparaissent dans l’acte de mariage qui l’unissait à Charles Robert, « laboureur et habitant du fort st Louis diocese de Quebec… fils de Louis Robert et de Marie Le Roy », enregistré à Contrecœur le 9 janvier 1681Acte de mariage entre Charles Robert et Marie Leber.. Dans ce document, on présente les témoins suivants, tous habitants du fort Saint-Louis : Gédéon Petit, « marchand » ; Jean Péladeau, René Poupart, Jean de Paris.

Parmi les autres témoins : « philippe plamondon Et mathieu faye… tous habitants de la prairie de la Magdeleine ». Ce dernier témoin pourrait être le Mathieu Faye dont j’ai déjà évoqué la vie dans un précédent bulletin de la SHLMHOUDE, Réal. « Mathieu Faye et Marguerite Françoise Moreau, pionniers de La Prairie », dans le bulletin Au jour le jour de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine, volume XXVI, numéro 6, juin 2014, p. 2-3..

Les parents de Marie Leber — François Leber et Jeanne Testard — s’étaient unis à Montréal le 2 décembre 1662. L’union avait été célébrée en présence de « Jacques Le Bert Marguillier frere dud. de Messire Paul de Chaumedey Gouverneur de cette Isle » ainsi que du « Sr Charles Le Moyne Marguillier, Jean Gervaise habitant Et plusieurs aut amys communs des parties »Acte de mariage entre François Le Bert et Jeanne Testard.. François Leber était donc le frère de Jacques Leber, époux de Jeanne Le MoyneActe de mariage entre Jacques Le Ber et Jeanne Le Moyne enregistré à Montréal le 7 janvier 1658, en présence de « Jaques le Moyne Et charles le Moyne freres de lad Espouse »., sœur de Charles.

Une parenté lointaine avec Napoléon et Henri Bourassa

Maintenant que nous avons établi que Robert Bourassa avait de profondes racines à La Prairie, il convient de vérifier la filiation d’un autre fils de la région, soit Napoléon Bourassa, peintre connu et père du célèbre Henri Bourassa.

Robert Bourassa et Napoléon Bourassa sont issus du même couple d’ancêtres, soit François Bourassa et Marie Leber. Cette fois-ci, faisons le chemin inverse (nous avions remonté l’ascendance de Robert) en partant du couple Bourassa-Leber pour descendre vers Napoléon et Henri Bourassa.

Le 10 février 1721 à La Prairie, on célèbre l’union entre François Bourassa, « fils de françois bourassa et de marie lebert », et Marie Anne Denau, « fille de jacques denau et (mots rayés) marie rivet »Acte de mariage entre François Bourassa et Marie Anne Denau.. De cette union naîtra quelques enfants dont un fils — Albert Bourassa, « veuf de marie anne Larivière résidant en la paroiSse de St Joseph de Chambly » — qui se mariera le 6 novembre 1780 à Belœil avec Marie Janot dit Lachapelle, « veuve de Nicolas Bouvet de cette paroiSse »Acte de mariage entre Albert Bourassa et Marie Janot « dte La Chapelle ».. Le prêtre se nomme François Noiseux, célèbre curé colonisateur de la région de Belœil, Saint-Hilaire et Saint-Hyacinthe dont j’ai fait un portrait dans mon plus récent livreHOUDE, Réal. Des Patriotes oubliés. Réseaux familiaux et anciens Acadiens entre 1757 et 1837 au Québec. Salaberry-de-Valleyfield, Marcel Broquet. La nouvelle édition, 2015, p. 85-99..

Albert Bourassa, « veuf de Marie jeanne Brosseau » avait épousé Marie Anne Larivière, « veuve de jean Baptiste Becet », le 22 mai 1775 à ChamblyActe de mariage entre Albert Bouraça et Marie Anne Larivière.. Il faut donc remonter au mariage d’Albert Bourassa avec Marie Jeanne Brosseau, « fille de Pierre Brosseau et de defunte Marie Jeanne Moquin », pour apprendre qu’il était le « fils de François Bourassa et de défunte Marie Anne Deniau Ses pere et mere de la Paroisse de la Prairie de la Magdeleine ». Cet acte du prêtre Jacques de Lignery est daté du 25 février 1754 à La PrairieActe de mariage entre Albert Bourassa et Marie Jeanne Brosseau.. Parmi les témoins, on retrouve Étienne Bariteau, François Antoine Lefebvre, Joseph et Louis Babin.

La famille Bourassa et le clan Raynaud Blanchard

Mais revenons à son union avec Marie Janot dit Lachapelle. Une première union avec Nicolas Bouvette avait été célébrée à Saint-Charles-sur-Richelieu le 7 février 1774. On mentionnait qu’elle était la « fille de jean Baptiste Lachapelle et de defunte Charlotte reneau ses pere et mere de cette paroisse »Acte de mariage entre Nicolas Bouvette (Joseph + Marie Joseph Normand) et Marie Lachapelle.. Il est intéressant de constater le nom de la mère « Reneau » et la provenance de cette famille, soit Saint-Charles-sur-Richelieu. C’est ici que se trouve le lien entre Napoléon Bourassa, futur gendre de Louis Joseph Papineau, et le clan Raynaud Blanchard associé aux événements de 1837 dans la région de Saint-Charles-sur-Richelieu (clan familial et politique présenté dans un article publié en 2011HOUDE, Réal. « Des Patriotes oubliés. Le clan Raynaud-Blanchard », dans le Cahier d’histoire de la Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire, numéro 96, octobre 2011, p. 25-40. et dont j’ai déployé la thèse dans un livre publié en 2012HOUDE, Réal. L’improbable victoire des Patriotes en 1837. Clans familiaux, alliances politiques et pouvoir « féodal » entre 1830 et 1837 dans la vallée du Richelieu. Lévis, Les Éditions de la Francophonie, 2012, 203 p. 170-175.). Cette Marie Janot, issue du clan Raynaud Blanchard, est la grand-mère de Napoléon Bourassa. Présentons ici quelques personnages « clés » issus de ce clan :

• Joseph Toussaint Drolet, « fils majeur de Sr Joseph Charles Drolet et de Dme Brigitte Blanchard de la paroiSse de St Marc »Acte de mariage entre Joseph Toussaint Drolet et Sophie Boileau (René + Marie Josephte Antoinette Degane de Falaise), enregistré le 26 octobre 1812 à Chambly., député de Verchères (1832-1838)Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, sous la direction de Gaston Deschênes. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 236-237., patriote convaincu, arrêté et emprisonné après la rébellion de l’automne 1837, il « est libéré sous caution le 15 juin 1838 et meurt peu après des suites de son incarcération »LAPORTE, Gilles. Patriotes et Loyaux. Leadership régional et mobilisation politique en 1837 et 1838. Sillery, Septentrion, 2004, p. 160. ;

• Louis Raynaud Blanchard, député de Saint-Hyacinthe (1830-1838)Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, sous la direction de Gaston Deschênes. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 636. et patriote convaincu, époux d’Angélique Poulin, fille « d’etienne poulin cultivateur en Cette paroisse et d’élisabethe Blanchard dite rainaut »Acte de mariage entre Louis « Rainaut dit Blanchard » et Angélique Poulin enregistré à Saint-Marc-sur-Richelieu le 6 février 1809. ;

• Louis Poulin, frère d’Angélique Poulin, député de Saint-Hyacinthe (1832-1834)Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, sous la direction de Gaston Deschênes. Sainte-Foy,

Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 614. et patriote convaincu.

Brigitte et Élisabeth Blanchard dites Rainaut ou Reneau ou Renaud sont les filles de Jean Baptiste Reneau et de Marie Angélique Guyon dite Dutilly, si l’on en croit les actes associés à ces femmes. Prenons l’exemple de l’acte de mariage unissant Joseph Charles Drolet et Brigitte Renaud, « fille de feu jean Baptiste Renaud & d’Angelique Dyon Dutilly », le 12 mai 1785 à Saint-Charles-sur-RichelieuActe de mariage entre Joseph Charles Drolet et Brigitte Renaud..

Les parents de Marie Janot s’étaient unis à Pointe-aux-Trembles le 11 janvier 1740. On parle ici de Jean Baptiste « jeannot dit lachapelle fils de pierre jeannot et de petronille tessier » qui épousait Geneviève ReneauLa recherche généalogique montre que le prénom de la mère de Marie Janot a été modifié de Geneviève à Charlotte., « fille de jean reneau et d’anne thereSe Bricault aussi de cette paroisse »Acte de mariage entre Jean Baptiste Jeannot dit Lachapelle et Geneviève Reneau.. L’événement a lieu en présence d’Antoine Jeannot, Jean Reneau, Joseph Reneau et Joseph LamarcheIci, le patronyme « Lamarche » est un surnom associé au patronyme « Bricault ». Geneviève-Charlotte Reneau était la sœur de Jean Baptiste Reneau, époux successif de Marie Anne BrouilletActe de mariage entre Jean Renau et Marie Anne Brouillet le 17 février 1738 à Pointe-aux-Trembles. et d’Angélique Guyon Dutilly. Il était donc le grand-père de Brigitte et d’Élisabeth Blanchard, respectivement mères de Joseph Toussaint Drolet, d’Angélique Poulin et de Louis Poulin. Nous constatons aussi la présence de « jean Baptiste jeannot dit lachapelle » lors de la cérémonie nuptiale unissant « jean Baptiste Rénault veuf de marie Anne Brouillet » à Marie Angélique « Guion », le 28 septembre 1750 à Saint-Charles-sur-RichelieuActe de mariage entre Jean Baptiste Rénault et Marie Angelique Guion..

Cet exercice permet de démontrer que des liens familiaux — et non seulement politiques — existaient entre des membres de clans politiques associés au mouvement « Patriote ». Napoléon Bourassa avait donc des liens familiaux directs avec certaines familles de l’épicentre de la rébellion de 1837 dans la vallée du Richelieu. Bien entendu, nous pourrions faire une recherche similaire pour prouver certaines filiations dans le camp des « Loyaux », mais ici ne réside pas le sens de notre propos.

Une famille de politiciens

Mais continuons à établir la généalogie de Napoléon et Henri Bourassa. La lignée se poursuit avec l’union de François Bourassa, « négotiant fils majeur de feu Albert & de Marie Lachapelle », à Geneviève Patenaude, « résidente dans cette paroisse, fille majeure de feu etienne patenaude et de marie anne provot », le 6 septembre 1812 à L’AcadieActe de mariage entre François « Bourrassa » et Geneviève Patenaude..

C’est le 17 septembre 1857 à Montebello, fief de la famille Papineau, qu’on assiste à la cérémonie matrimoniale unissant « Monsieur Napoléon Bourassa peintre artiste domicilié à Bytown aujourd’hui Cité des Ottawais, fils majeur de François BouraSsa Ecuyer et de Geneviève Pattenaude de Ste Marguerite de Blairfindie » à Marie Julie Azélie Papineau, « fille majeure de L’Honorable Louis Joseph Papineau Seigneur du lieu et de Dame Julie Bruneau de la paroisse de Notre Dame de Bonsecours »Acte de mariage entre Napoléon Bourassa et Marie Julie Azélie Papineau.. Un frère de Napoléon Bourassa — François Bourassa — a eu une longue carrière politique dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment élu « député libéral de Saint-Jean à la Chambre des communes en 1867. Réélu en 1872, 1874, 1878, 1882, 1887 et 1891 »Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, sous la direction de Gaston Deschênes. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 96-97..

Terminons cet exposé généalogique avec le mariage unissant Henri Bourassa, « député fédéral du comté de Labelle, domicilié à St-Jacques de Montcalm, fils majeur de Napoléon Bourassa artiste, de St Louis de France à Montréal & de feu Azélie Papineau », à Joséphine Papineau, « fille majeure de Joseph Godfroy Papineau Notaire & de Marie-Alexina Beaudry, de cette paroisse », le 4 septembre 1905 à Sainte-AdèleActe de mariage entre Joseph Henri Napoléon Bourassa et Joséphine Papineau.. Une dispense « du troisième au quatrième degré de consanguinité en lignes collatérales » s’avère nécessaire pour pouvoir célébrer cette union, car les époux étaient apparentés. Rappelons qu’Henri Bourassa a eu une longue carrière politique, de 1889 à 1935, fondateur « et directeur du quotidien nationaliste le Devoir de 1910 à 1932 »Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, sous la direction de Gaston Deschênes. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 97..