- Au jour le jour, avril 2017

Soutien des élus dans la mission de la SHLM

En rédigeant le rapport annuel en prévision de la tenue de l’assemblée générale, nous avons pu constater l’ampleur du soutien des élus des différents paliers de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) dans la réalisation de notre mission. Ce soutien, financier et moral, se présente sous différentes formes.

C’est ainsi que nous avons reçu, le 23 février dernier, Monsieur Donat Serres, maire de La Prairie. Monsieur Serres a profité de sa visite pour nous remettre un chèque de 35 000 $. La municipalité de La Prairie nous remet annuellement cette somme depuis plus de quinze ans à la suite des démarches entreprises par le président de l’époque, Monsieur René Jolicoeur, pour embaucher une coordonnatrice et assurer l’ouverture de nos bureaux durant la saison morte.

Le 7 mars dernier, nous avons été invités par le député de la circonscription provinciale de La Prairie, Monsieur Richard Merlini, à une cérémonie protocolaire qui s’est déroulée à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de La Prairie. Durant cette cérémonie, Monsieur Merlini a remis à la ville de La Prairie et à la SHLM une copie certifiée de la déclaration lue le 8 février dernier à l’Assemblée nationale afin de souligner les 350 ans de la municipalité de La Prairie. Monsieur Merlini nous a également soutenus financièrement l’année dernière dans le projet 1691 (commémoration des 325 ans de la bataille de La Prairie et prospection archéologique en collaboration avec le Musée d’archéologie de Roussillon).

Finalement, Monsieur Jean-Claude Poissant, député de la circonscription fédérale de La Prairie, commanditera notre exposition estivale qui sera consacrée au 350e anniversaire de La Prairie. La SHLM est très reconnaissante du soutien des élus des différents paliers de gouvernement et les remercie de lui permettre de réaliser sa mission.

- Au jour le jour, avril 2017

Exposition d’histoire à Dorval par un membre de la SHLM

La plupart des membres de la SHLM me connaissent comme étant celui qui réalise la mise en page du bulletin Au jour le jour depuis septembre 2008. J’ai une très mauvaise mémoire des dates et j’aurais fait un piètre historien, mais je m’intéresse depuis l’enfance à l’histoire, et plus particulièrement à la façon dont l’humanité vit au quotidien : ses objets, ses outils, ses moyens de transport, son alimentation, sa langue, enfin, tout ce qui fait partie de la vie courante.

Mon métier, celui de designer graphique, me permet de m’intéresser à une variété de sujets, mais surtout, il me permet d’aider à retransmettre les connaissances de gens qui savent. Mon travail, c’est de rendre ce savoir intéressant.

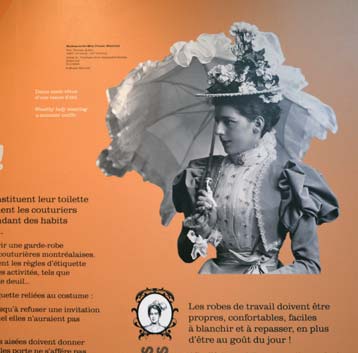

En 28 ans de carrière, j’ai eu la chance de réaliser des milliers de projets, mais j’ai toujours rêvé de participer à l’élaboration d’une exposition dans un musée. Le monde muséal est assez hermétique, quelques entreprises se partagent la quasi-totalité des projets et j’avais fait une croix sur la possibilité de travailler sur une exposition jusqu’à ce que le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval me confie le mandat de faire le design de l’exposition « Vivre à la victorienne, une question d’étiquette ».

J’avouerai candidement que je ne connaissais de Dorval que son aéroport et que je n’avais aucune idée que cette ville avait son propre musée. Et quel musée ! Situé aux abords du lac Saint-Louis, celui-ci est logé au sein d’une construction ancienne qui a été rénovée avec goût et à laquelle on a ajouté des extensions afin d’en agrandir la superficie d’exposition. Le musée présente une exposition permanente dynamique et fort intéressante, ainsi que quelques expositions temporaires.

Le sujet de l’exposition me convenait totalement. J’ai beaucoup lu sur l’époque victorienne telle que vécue au Canada, et il faut savoir que Dorval était à cette époque une zone mixte de villégiature pour les familles fortunées, majoritairement anglophones, et les familles des agriculteurs, plus modestes. L’esprit d’innovation de la période industrielle, allié au style flamboyant et souvent chargé de cette époque, s’est incarné de façon ostentatoire chez les villégiateurs.

L’extraordinaire équipe du musée, dirigée par Madame Sara Giguère, a préparé la recherche, choisi et déniché les artéfacts présentés et rédigé les textes qui mettaient en évidence les différents aspects du quotidien des villégiateurs et des agriculteurs.

Armés de ces précieux contenus, mon équipe et moi avons à notre tour fait des recherches graphiques poussées afin de bien saisir l’essence de cette époque folle de textures, de tapisseries et de motifs élaborés. Nous avons décidé de conserver certains éléments de ce style, notamment la palette de couleurs, riche et sombre, les textures détaillées et les polices de caractères populaires à cette époque où les presses permettaient davantage de liberté dans le dessin des caractères. Nous avons cependant décidé de ne pas utiliser tous ces attributs graphiques en même temps : l’époque victorienne n’avait pas peur d’en faire trop et de permettre que se côtoient plusieurs motifs et textures chargées qui se disputent notre attention. Une exposition se doit d’être lisible et nous voulions nous assurer que la qualité de la recherche et des textes soit mise en valeur.

Nous avons opté pour de généreuses murales imprimées qui habillent les murs de l’exposition. Cinq thématiques ont été exprimées en autant de tableaux : le contexte historique, l’alimentation, les vêtements, les loisirs et les transports. Nous avons intégré à ces murales des photographies d’époque, certaines de photographes locaux, et d’autres, superbes, de William Notman. Nous avons également eu le bonheur de travailler avec Monsieur Donald Caron, qui a illustré fidèlement des personnages habillés dans de magistrales tenues victoriennes et dans un style évoquant la gravure, un art tout indiqué pour la reproduction sur presse à cette époque.

L’exposition a été lancée dans le cadre des activités du 125e de la ville de Dorval (tout le monde ne peut pas avoir 350 ans), et j’ai eu la chance de rencontrer le maire de la ville qui, tout comme notre maire, est attaché à l’histoire, ainsi que plusieurs membres de la Société historique de Dorval.

Vous pouvez visiter cette exposition jusqu’au 16 juillet 2017. L’entrée est gratuite et le musée est ouvert du jeudi au dimanche, de 13 h à 16 h 30.

MUSÉE D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE DORVAL

1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

514 633-4314

- Au jour le jour, avril 2017

Conférence | La Prairie, 350 ans d’une riche histoire

Conférencier : Monsieur Gaétan Bourdages

Il aura fallu trois siècles et demi à La Prairie pour franchir les étapes qui ont mené de la mission amérindienne des origines à la municipalité d’aujourd’hui. Cette histoire vaut d’être racontée et son récit devrait susciter chez l’auditeur tant la fierté de son appartenance que le désir d’en connaître davantage.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, mars 2017

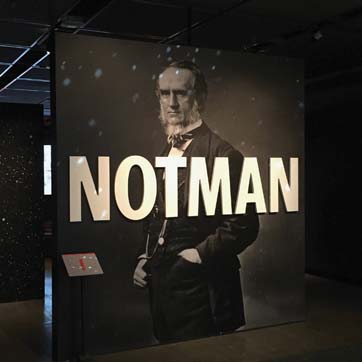

Exposition Notman, photographe visionnaire

Il ne vous reste que quelques jours pour visiter la formidable exposition sur William Notman (1826–1891), le photographe canadien le plus réputé du dix-neuvième siècle. On connait bien Notman pour ses milliers de photographies des environs de Montréal, mais cette exposition place bien cet homme, à la fois artiste et marchand, dans le contexte de son époque. Au Musée McCord à Montréal, jusqu’au 26 mars.

www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/notman/

- Au jour le jour, mars 2017

Décès de Madame Hélène Trudeau

Le 15 janvier dernier est décédée, à l’âge de 85 ans, Madame Hélène Trudeau. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants, ses neuf petits-enfants et de nombreux parents et amis. Traductrice de profession et détentrice d’une maîtrise en histoire obtenue après sa retraite, elle est l’auteure de l’ouvrage historique « Saint-Rémi 1760-1875, Origines et début d’urbanisation ». Demeurant à Longueuil, elle était membre de la SHLM depuis plusieurs années et était très impliquée dans la diffusion de l’histoire locale et la sauvegarde du patrimoine bâti. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses amis.

- Au jour le jour, mars 2017

Conférence | La Prairie, 350 ans d’une riche histoire

Conférencier: Monsieur Gaétan Bourdages

Il aura fallu trois siècles et demi à La Prairie pour franchir les étapes qui ont mené de la mission amérindienne des origines à la municipalité d’aujourd’hui. Cette histoire vaut d’être racontée et son récit devrait susciter chez l’auditeur tant la fierté de son appartenance que le désir d’en connaître davantage.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, mars 2017

Le général Lévis à La Prairie ??

Quoique la signature de l’acte de capitulation des troupes françaises au Canada ne se fasse que le 7 septembre 1760 au château du gouverneur Vaudreuil à Montréal, la décision, elle, a été prise quelques jours plus tôt en conséquence d’importants et de dramatiques événements survenus à La Prairie-de-la-Magdeleine.

Malheureusement, à la suite de leur grande victoire décisive du 28 avril 1760 à Sainte-Foy, vengeant ainsi la défaite des Plaines d’Abraham de l’année précédente, les troupes françaises du général François Gaston de Lévis n’ont eu d’autres choix que de lever le siège devant les remparts de Québec et de retraiter en bon ordre vers leurs quartiers situés au cœur de la Nouvelle-France, dans la grande région de Montréal.

En partant pour Montréal, Lévis laisse derrière lui plusieurs soldats et officiers blessés à l’hôpital général de Québec. Quelques jours plus tard, en visite à l’hôpital, le général James Murray offre le dîner à deux capitaines français, soit Malartic du régiment de Béarn, et Bellecombe du Royal-Roussillon.

Dans une conversation subséquente, Murray demande à Guillaume Léonard de Bellecombe quelle serait la réaction des Français s’il offrait de bonnes conditions pour une capitulation immé-diate ? Bellecombe répond poliment : « si vous voulez le reste du Canada, vous devrez vous battre pour l’obtenir ! ».

L’effort de guerre requis pour nourrir, transporter et armer les troupes comprenant une force de 3 950 soldats français, 2 750 de la Marine et miliciens canadiens ainsi que les 270 guerriers des Sept-Nations Les 7 Nations alliées aux Français comprennent les Hurons-Wendat de Lorette, les Outaouais de Michilimakinac, les Abénakis de Saint-François et Bécancour, les Algonquins, les Agniers et les Nipissings d’Oka/Kanesetake, les Agniers d’Akwesasne, les Agniers d’Oswegatchie (Iroquois Onondagas de La Galette) ainsi que les Agniers (Mohawks) de Kahnawa:ke commandés par leur chef de guerre Atiatonharongwen.est colossal pour une petite colonie qui manque maintenant de tout.

Levant le siège devant Québec deux semaines après sa victoire à Ste-Foy, tout en ayant infligé d’énormes pertes aux troupes du général Murray, le chevalier de Lévis a maintenant la lourde tâche de préparer sa petite armée à une tâche surhumaine. Elle doit résister à une incomparable offensive de trois grandes armées anglaises d’environ 18 à 20 000 hommes au total, arrivant simultanément de trois directions à la fois.

En effet, l’armée du commandant-en-chef, le général Jeffery Amherst, arriverait à Montréal à partir des Grands Lacs, descendant le St-Laurent avec 5 586 soldats réguliers, 4 479 soldats coloniaux des provinces de New York, du New Jersey et du Connecticut ainsi que 706 guerriers Haudenosaunee (Iroquois de la Ligue des Cinq-Nations).

L’armée du général de brigade William Haviland arriverait du sud via le lac Champlain avec mission de réduire la forteresse française de l’Île-aux-Noix et de s’emparer des forts Saint-Jean Chambly. Venant de Québec au nord, les restants de l’armée du général Murray, suivi par des renforts de Louisbourg et d’ailleurs, convergeraient avec les autres armées en remontant le fleuve Saint-Laurent sur quelques puissants navires de guerre anglais.Le général Murray laisse 1 700 soldats en garnison à Québec et avance avec 2 500 troupes qui s’embarquent dans les frégates de sa Majesté, Diana et Penzance, en plus de leurs neuf batteries flottantes, 33 transports de troupes et une suite de 22 embarcations à fond plat.

Promu nouveau maréchal de camp, le chevalier de Lévis, sans se faire d’illusions, est un éternel optimiste, et dans sa lettre à Nicolas René Berryer, ministre de la Marine et des colonies, il affirme avoir une stratégie pour sauver la colonie : « Si nos ennemis ne coordonnent pas leurs mouvements, nous allons attaquer la première armée qui se présentera. Ceci est la seule chance qu’il nous reste… »Lévis à Berryer, 28 juin 1760. (LAC, MG18-K8, vol. 11, F, 404, rouleau C-365)..

Mais l’avance des trois corps d’armée anglais a été méthodique, bien coordonnée, et elle submerge les défenses françaises. Déjà, à la fin août, Murray est à Varennes, Amherst descend les derniers rapides du Saint-Laurent dans la région des Cèdres avant d’accoster à L’Île-Perrot. Au même moment, les canonniers-bombardiers du général Haviland terminent le bombardement et la destruction des défenses de la forteresse de l’Île-aux-Noix. Haviland se prépare maintenant à une avance rapide en direction du fort français situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le 29 août, le commandant en second de l’armée de terre, le général François-Charles de Bourlamaque, ordonne au général de brigade Jean-Georges Dejean de Roquemaure, qui est à la tête d’une troupe de 1,403 soldats et miliciens à St-Jean, de détruire ce fort et de « se replier le soir même à La Prairie ». Une semaine plus tôt (le 21 août), Roquemaure, sans comprendre pourquoi, n’a pas su convaincre ses 474 guerriers des Sept-Nations à le suivre pour lever le siège de la forteresse de l’Île-aux-Noix et participer, selon la stratégie du général Lévis, à l’attaque et la destruction de l’armée de Haviland.

Le 1er septembre 1760, réunies en catastrophe dans les environs de La PrairieLa réunion des « Sauvages » à La Prairie a toujours lieu au bord du Saint-Laurent près de l’embouchure de la rivière de la Tortue. Cet endroit est près de la résidence de Luc de La Corne « dit de St-Luc », capitaine de cavalerie et des « Sauvages ». (Nous croyons que cette maison existe toujours… ce serait la maison Melanson au bord du fleuve à Candiac).

, les troupes qui s’étaient couvertes de gloire deux ans plus tôt (1758) lors de la bataille de Carillon (Ticonderoga) et au printemps 1760 lors de la bataille de Sainte-Foy, n’en peuvent plus et leurs « Sauvages » encore moins ! Le moral des troupes est au plus bas, ce qui précipite l’arrivée du Chevalier de Lévis à La Prairie-de-la-Magdeleine. Celui-ci a encore l’ambition illusoire d’organiser une grande contre-offensive.

Le 2 septembre, le général de brigade Roquemaure est présent à La Prairie avec Lévis et ses officiers, et il nous relate que : « Monsieur le Chevalier de Lévis ayant convoqué tous les sauvages à La Prairie pour les porter à le seconder dans son dessein, pendant qu’il les haranguoit, il vint un député (Saoten) de leur village leur annoncer que la paix étoit faite entre eux et les Anglois… Dans ce moment, ils se dispersèrent et laissèrent Monsieur le chevalier de Lévis tout seul avec ses officiers… »Ouiharalihte, un jeune guerrier Huron-Wendat nous relate que les Sept-Nations alliées aux Français, en négociations secrètes à Oswegatchie depuis plusieurs semaines, ont obtenus le statut de neutralité pour eux-mêmes. Maintenant, ils sont en paix avec les « British » et leurs alliés des Cinq-Nations Haudenosaunee (Iroquois) qui ont activement participé aux négociations.

Donc, c’est à La Prairie-de-la-Magdeleine, à ce moment très précis, que la dure réalité sonne le glas pour la stratégie militaire du Chevalier de Lévis, le commandant des armées de terre en Amérique ! Roquemaure nous relate la suite et fin des délibérations de ce conseil de guerre : « … Lévis prit la résolution de faire replier sur l’île de Montréal tous les corps (d’armée) qui étoient au sud, ce qui fut exécuté avec beaucoup d’ordre le lendemain matin.».

Le 3 septembre au matin, toutes les troupes régulières françaises quittent La Prairie et Longueuil et se replient sur Montréal. Par contre, les miliciens canadiens et certaines troupes locales de la Marine, comme leurs alliés « Sauvages » avant eux, ont bien compris que cette guerre est maintenant terminée et ils décident, d’un commun accord, de rester sur la rive « au sud ».

Entre temps, étant maintenant au cœur du pays ennemi, l’armée britannique fait savoir par les déclarations de ses principaux généraux qu’elle offre le statut de citoyen non combattant à tous ceux qui déposeraient leurs armes et prendre le serment d’allégeance à la couronne britannique : miliciens, compagnies de la Marine et soldats réguliers mariés et propriétaires en terre d’Amérique. Les maisons et bâtiments des gens du pays qui résisteraient encore à l’avance de l’armée anglaise seraient brûlés.

Le 4 septembre, un bataillon comptant plus de 400 miliciens de la région de La Prairie, pensant en premier lieu à leurs familles, mais certainement avec la mort dans l’âme, se rendent à Varennes pour déposer leurs armes devant le général James Murray. Ce général de brigade anglais est le même homme qui commandait à Québec quand, seulement quatre mois plus tôt, ces glorieux habitants « Canadiens de Montréal » ont contribué de façon importante à la défaite de son armée lors de cette fameuse bataille de Sainte-Foy Ces habitants miliciens, les glorieux « Canadiens de Montréal » n’ont pas pu, à partir de leur position, se rendre à temps l’année précédente pour combattre sur les Plaines d’Abraham, mais ils ont joué un rôle crucial lors de la bataille de Sainte-Foy. Selon le gouverneur Vaudreuil : « Monsieur Legardeur de Repentigny commandait ce bataillon de réserve de la milice qui occupa le centre du champ de bataille de l’armée française avec des éléments des compagnies de la Marine. Repentigny mit un frein à l’avance rapide du centre de l’armée anglaise et les força à retourner à leur position de départ. Il repoussa également deux tentatives de l’aile droite de l’armée anglaise qui tentait de le déloger de sa position… ce bataillon était le seul à ne jamais concéder un seul pouce de terrain à l’ennemi… » — Vaudreuil à Berryer, 3 mai, 1760. . Désormais, après sept ans de guerre, il faut penser à sa famille et enfin vivre en paix.

Le 5 septembre, les troupes du général Amherst sont à Sainte-Geneviève dans l’ouest de l’île de Montréal et ceux du général Murray mettent pied sur l’Île dans l’est, à Pointe-aux-Trembles.

Le 6 septembre au soir, le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud, Marquis de Vaudreuil, convoque chez lui les principaux officiers des troupes de terres et de la Marine pour un dernier conseil de guerre. L’armée française n’ayant maintenant que 2500 à 3000 hommes, Vaudreuil pense que : « L’intérêt général de la colonie exigeoit que les choses ne fussent pas poussées à la dernière extrémité, et qu’il convenoit de préférer une capitulation avantageuse aux peuples et honorables aux troupes ».

Le 7 septembre à 6 heures, le colonel Louis-Antoine de Bougainville, qui parle anglais, se rend, à la demande du gouverneur, chez le général Amherst pour ratifier les 55 articles du texte de la capitulation.

Le 8 septembre 1760 à 8 heures le matin, Montréal passe officiellement sous contrôle britannique.

En conclusion, la fin abrupte des alliances avec nos « Sauvages » à La Prairie-de-la-Magdeleine le 2 septembre 1760, ainsi que le retrait subséquent des hostilités de la part des milices canadiennes deux jours plus tard, mènent à l’inévitable aboutissement de ce conflit militaire en Amérique. Également, ces événements dramatiques qui ont eu lieu à La Prairie ont le mérite d’avoir évité de nombreuses et inutiles pertes de vie, de part et d’autre, en permettant une fin hâtive et ordonnée à cette longue guerre en Nouvelle-France. Ce texte s’est, entre autres, librement inspiré des nombreuses découvertes de Peter MacLeod, directeur de la recherche du Musée de la Guerre du Canada, auteur de plusieurs œuvres d’histoire militaire coloniale dont le Backs to the Wall — The Battle of Sainte-Foy.

- Au jour le jour, mars 2017

Vente de livres usagés de la SHLM

Notre vente de livres usagés approche à grands pas. Cette année, elle aura lieu du jeudi 27 avril au dimanche 30 avril 2017. Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire de cet événement et nous aimerions vous rappeler qu’il est toujours possible d’apporter des livres usagés à la SHLM du lundi au jeudi durant les heures d’ouverture ou de les déposer dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Léo-Lecavalier, située dans le Complexe culturel Saint-Laurent.

- Au jour le jour, mars 2017

Dernier rappel – Assemblée générale de la SHLM

Veuillez prendre note qu’il n’y a jamais de conférence au mois de mars à la SHLM. Nous profitons toujours de cette pause printanière pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu au Complexe culturel Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie, le mardi 21 mars 2017 à 19 h 30. Deux postes au conseil d’administration sont en élection cette année. Seuls les membres en règle de la SHLM pourront assister à la réunion.

- Au jour le jour, février 2017

Correctif

Suite à une information erronée nous avons annoncé dans le dernier Au jour le jour qu’il existait une entente entre la ville de La Prairie et le ministère de la Culture et des Communications. Une entente destinée à la rénovation des bâtiments situés exclusivement dans le Vieux La Prairie. Or, cette information était erroné. L’entente éventuelle n’est pour le moment qu’à l’étape du projet.